Майорат

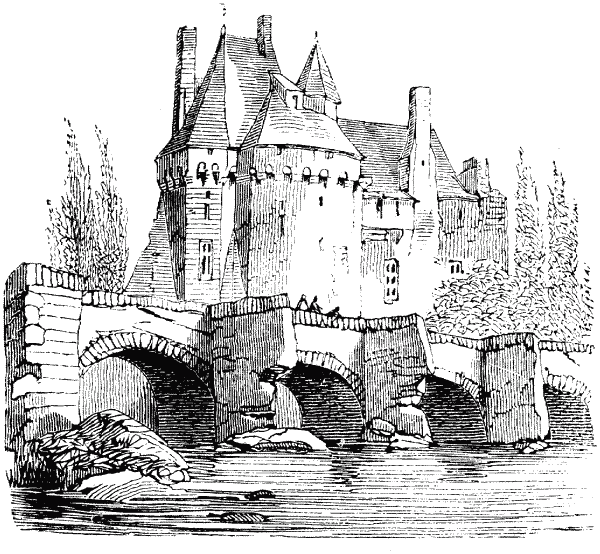

На побережье Балтийского моря возвышается фамильный замок баронского рода Р., носящий название Р-зиттен. Окрестности замка пустынны и дики, кое-где над зыбучими песками заметны дюны, поросшие травой, и вместо парка, каковые обыкновенно устраиваются в дворянских поместьях, к стенам замка со стороны материка вплотную подступает мрачный еловый лес, вечный траур которого никогда не нарушит пестрый весенний наряд. В зарослях этих вместо веселого ликующего щебета проснувшихся к новой радости птиц раздаются лишь тоскливое карканье ворон и пронзительные крики чаек. Но стоит только удалиться от этого места на пару-тройку миль, и картина совершенно меняется. Точно по мановению волшебной палочки, перед путником появляются цветущие поля, пышные луга и радующие глаз сочной зеленью рощи. Перед взором путешественника вырастает большое богатое селение, в котором стоит просторный дом управляющего имением. На краю веселой ольховой рощи еще виднеется фундамент большого здания – это руины замка, который хотел возвести один из прежних владельцев поместья. Но его потомки, обитавшие в своих курляндских имениях, забросили эту затею. Барон Родерих фон Р., один из последних представителей славного рода, который поселился в родовом имении, тоже не захотел продолжать строительство, потому что для его мрачного и нелюдимого нрава больше подходило пребывание в старом, одиноко стоящем замке. Он велел подправить, насколько можно, ветхое строение и удалился туда, сопровождаемый угрюмым домоправителем и небольшим штатом слуг.

Его редко видели в селении, но зато он часто бывал на берегу моря, разговаривал с волнами и прислушивался к их реву и рокоту, будто хотел уловить в ответ голос морского духа. На самом верху сторожевой башни он устроил себе кабинет и поставил там подзорную трубу с настоящими астрономическими приборами. Днем барон направлял ее на море и смотрел на корабли, часто появлявшиеся вдали, на горизонте, словно белокрылые птицы. В звездные ночи он занимался астрономическими или, как поговаривали, астрологическими опытами, в чем ему помогал старый домоправитель.

Еще при жизни его сложилась легенда, что барон был адептом таинственного оккультного учения, известного в народе как черная магия, и что оставить Курляндию его заставило какое-то неудачно совершенное деяние, которое нанесло сильный вред одному знатному княжескому роду. Малейшее напоминание о прежней жизни приводило его в ужас, но во всех постигших его жизненных тяготах он винил своих предков, забросивших родовой замок. Чтобы хоть в будущем обеспечить постоянное присутствие главы рода в фамильном замке, он превратил имение в майорат. Правительство тем охотнее утвердило это решение барона, что благодаря ему отечество вновь обретало известное рыцарскими добродетелями семейство, ветви которого уже распространились за границей.

Между тем не только сын Родериха, Губерт, но и нынешний владелец майората, которого звали так же, как и деда, – Родерих, не могли оставаться в родовом замке и жили в Курляндии. Можно было подумать, что, отличаясь более веселым и живым нравом, чем их мрачный предок, они избегали тоскливой пустынности этого места.

У барона Родериха были две старые незамужние тетки, сестры его отца, жившие на скудные средства, получая приют и содержание в имении у племянника. Они поселились со старой служанкой в маленьких теплых комнатках одного из флигелей, и, кроме этих одиноких старушек и повара, который занимал большую комнату на нижнем этаже, около кухни, по просторным комнатам и залам главного здания бродил один только старый егерь, исполнявший одновременно обязанности смотрителя замка. Остальные слуги жили в доме управляющего поместьем.

Только поздней осенью, когда выпадал первый снег и наступало время для охоты на волков и кабанов, старый замок оживал. Тогда приезжал из Курляндии барон Родерих со своей женой в сопровождении родственников и друзей, составлявших его многочисленную охотничью свиту. Съезжались все дворяне, владельцы соседних поместий, и даже любители охоты из ближайшего города. В главном здании и боковых флигелях едва удавалось разместить всех нахлынувших гостей, во всех печах и каминах весело трещал огонь, в кухне с самого рассвета и до поздней ночи вращались вертела с дичью, по лестницам сновали сотни господ и слуг. Звенели бокалы и звучали веселые охотничьи песни, раздавался топот танцующих под громкую музыку, повсюду царили ликование и смех, и это лихорадочное оживление длилось от четырех до шести недель подряд. Замок в это время больше походил на роскошную гостиницу на оживленной дороге, чем на жилище дворянина.

Это время барон Родерих, владелец майората, старался посвящать серьезным делам. Удалившись от гостей, он занимался решением различных проблем, связанных с имением. Он не только изучал счета и бухгалтерские книги с записями о доходах и расходах, но также внимательно выслушивал все предложения, касавшиеся каких бы то ни было улучшений в хозяйстве, и жалобы своих подчиненных, стараясь все привести в порядок, помочь каждому обиженному и не допустить несправедливости. В этих делах ему добросовестно помогал старый адвокат Ф., который вел все дела семейства Р., переходившие по наследству от отца к сыну, и вводил наследников во владение имениями в П., и потому адвокату нужно было приезжать в майорат дней за восемь до прибытия самого барона. В 179… году подошло время, когда старый Ф. собирался отправиться в замок Р. Как бы бодро ни чувствовал себя старик в свои семьдесят лет, он, вероятно, решил, что присутствие рядом помощника будет для него небесполезно. Однажды он сказал мне, как бы в шутку:

– Тезка, – так он звал меня, своего внучатого племянника, носившего одно с ним имя, – мне кажется, что было бы неплохо, если бы ты поехал со мной в Р-зиттен, заодно подышал бы немного морским воздухом. Кроме того, ты помог бы мне в делах, к тому же посмотрел бы на дикую жизнь заядлых охотников, да и сам мог бы поохотиться. В одно утро, например, составил бы подробный протокол, а в другое взглянул бы в горящие глаза косматого серого волка или клыкастого кабана, а то, глядишь, и свалил бы его одним метким выстрелом.

Я столько уже наслушался про большую охоту в Р-зиттене и так искренне любил своего старого милого дядю, что чрезвычайно обрадовался его предложению. Уже довольно сведущий в делах, которыми он занимался, я обещал быть прилежным и избавить его от всяких трудов и забот. На другой день мы сидели в экипаже, закутавшись в теплые шубы, и ехали в Р-зиттен по заснеженной дороге. В пути старик рассказывал мне много удивительных историй про барона Родериха, который учредил майорат и, хотя адвокат тогда был молод, назначил его своим душеприказчиком и предоставил ему вести все дела, касающиеся владения поместьем. Дядюшка говорил о диком, суровом нраве старого барона, вероятно, присущем всему семейству, судя по тому, что даже нынешний владелец майората, которого он знал еще кротким, почти бесхарактерным юношей, с каждым годом становился все мрачнее. Он объяснил, как смело и независимо я должен держаться, чтобы иметь хоть какой-нибудь вес в глазах хозяина, и перешел, наконец, к помещению в замке, которое раз и навсегда выбрал для себя, поскольку оно было теплым, удобным и настолько уединенным, что мы в любой момент могли отдохнуть от ужасного шума, производимого шумным обществом. Его резиденция состояла из двух небольших, устланных теплыми коврами комнаток, примыкавших к большой зале суда во флигеле, располагавшемся напротив другого флигеля, где жили старые тетушки хозяина замка.

Совершив быстрое, но утомительное путешествие, мы, наконец, поздно ночью прибыли в Р-зиттен. Экипаж наш проезжал через селение. Было как раз воскресенье, из сельского собрания доносились веселые голоса и танцевальная музыка, дом управляющего был освещен сверху донизу, оттуда тоже лились пение и музыка. Тем страшнее показалась нам пустошь, на которую мы въехали. Ветер, налетавший с моря резкими порывами, уныло завывал, и мрачные ели глухо и жалобно стонали, точно он пробудил их от глубокого зачарованного сна.

Голые черные стены замка выросли над заснеженной землей, и наш экипаж наконец остановился перед запертыми воротами. Но тщетно кучер наш звал, щелкал бичом и колотил в ворота – это ни к чему не привело, точно все вымерли, и ни в одном окне не было света. Старый мой дядюшка пустил в ход свой мощный голос и грозно крикнул:

– Франц! Франц! Куда все подевались? Поворачивайтесь, черт возьми! Мы мерзнем у ворот! Снег совсем нас засыпал, шевелитесь же!

Тут послышался визг собаки, в окнах нижнего этажа показался колеблющийся свет, зазвенели ключи, и вскоре заскрипели, открываясь, ворота.

– Милости просим! Милости просим, господин адвокат! Какова погодка! – восклицал старый Франц, высоко держа фонарь, так что неровный свет падал прямо на его сморщенное лицо, на котором странно выглядела приветливая улыбка.

Экипаж въехал во двор, мы вылезли из него, и только тут я вполне рассмотрел нелепую фигуру слуги, закутанную в старомодную широкую егерскую ливрею с удивительным множеством нашитых галунов. Над его широким белым лбом трепетали от ветра два жалких седых завитка, щеки покрывал здоровый румянец охотника, и, несмотря на то что дряблые мышцы превращали лицо в какую-то чудную маску, все сглаживалось немного глуповатым добродушием, светившимся в глазах и игравшим в улыбке.

– Ну, старина Франц, – начал дядя, отряхиваясь от снега в передней, – все ли готово? Вытрясли ли ковры в моих комнатах? Принесли ли кровати? Протопили ли вчера и сегодня?

– Нет, – ответил тот совершенно равнодушно, – нет, почтеннейший господин адвокат, все это сделано не было.

– Ах, боже мой! – воскликнул дядюшка. – Кажется, я заранее написал и предупредил, я ведь всегда приезжаю в назначенный день! Теперь я должен жить в промерзших комнатах!

– Видите ли, почтеннейший господин адвокат, – продолжал старый слуга, старательно снимая со свечи щипцами какого-то тлеющего разбойника и наступая на него ногой, – топить комнаты было бы бесполезно, потому что ветер и снег слишком уж разгулялись с тех пор, как разбиты окна…

– Что? – перебил его дядя, подбочениваясь. – В доме разбиты окна, а смотритель не смог этого исправить?

– Да, почтеннейший господин адвокат, – спокойно и монотонно продолжал старик, – ничего не поделаешь, очень уж много в комнатах мусора и камней.

– Ах, черт возьми! Да откуда же в комнатах взялись мусор и камни?! – воскликнул в сердцах дядя.

– Позвольте пожелать вам веселья и благополучия, молодой господин, – сказал мне старик с учтивым поклоном и, когда я кивнул ему в ответ, добавил: – Это камни и известь из средней стены, которая обвалилась от сильного сотрясения.

– Да что, у вас землетрясение произошло, что ли? – сердито проворчал дядя.

– Нет, почтеннейший господин адвокат, – ответил старик, улыбаясь во весь рот, – но три дня назад тяжелый наборный потолок залы суда обвалился со страшным шумом.

– А, чтоб… – Тут мой вспыльчивый дядя хотел было сказать крепкое словцо, но, подняв правую руку вверх, а левой стаскивая с головы лисью шапку, вдруг повернулся ко мне и проговорил с громким смехом: – Очевидно, тезка, нам лучше держать язык за зубами и больше ни о чем не спрашивать, а то мы узнаем что-нибудь похуже или весь замок обрушится на наши головы. Но, – продолжал он, обращаясь к старику, – не будешь ли ты так добр, Франц, велеть очистить и протопить другую комнату? И нельзя ли поскорее приготовить ко дню суда какую-нибудь другую залу в главном здании?

– Это уже сделано, – ответил старик, приветливо указав на лестницу, и сейчас же начал по ней подниматься.

– Каков чудак! – воскликнул дядя, когда мы направились следом за старым слугой.

Мы проходили по длинным коридорам с высокими сводами, и колеблющееся пламя свечи Франца бросало странные отблески во мраке. Колонны, капители и пестрые арки представали перед нами иногда, словно паря в воздухе. Наши длинные тени двигались за нами, как какие-то великаны, и старинные портреты на стенах, по которым они скользили, казалось, дрожали, колебались, и голоса, словно доносящиеся оттуда, угрожающим шепотом врывались в отголоски наших шагов: «Не тревожьте нас, не тревожьте волшебное пламя, что покоится в этих старых камнях!»

Когда мы благополучно миновали анфиладу холодных мрачных комнат, Франц открыл, наконец, залу, где в камине ярко пылал огонь, приветствуя нас своим веселым треском. Как только я вошел туда, мне стало намного легче, но дядя остановился посреди залы, осмотрелся вокруг и сказал очень серьезным, почти торжественным тоном:

– Так это здесь должна быть зала суда?

Франц, который высоко поднял свечу, так что мне бросилось в глаза светлое пятно величиной с дверь, выделяющееся на темной стене, сказал глухим, полным скорби голосом:

– Здесь ведь тоже когда-то судили!

– Что с тобой, старик? – воскликнул дядя, быстро сбрасывая шубу и подходя к камину.

– Это я так, – проговорил Франц, зажег свечи и открыл соседнюю комнату, которая к нашему приезду была уютно обустроена.

Вскоре перед камином стоял накрытый стол, старик принес прекрасно приготовленные блюда, за которыми последовала чаша с пуншем, сваренным по настоящему северному рецепту.

Утомленный путешествием, мой старый дядюшка тотчас после трапезы улегся в постель, но меня эта странная обстановка и пунш так возбудили, что я не мог даже думать о сне. Франц убрал со стола, помешал угли в камине и оставил меня, приветливо раскланявшись.

Я сидел один в высоком, просторном рыцарском зале. Метель улеглась, буря перестала бушевать, небо просветлело, и полная луна ярко светила в широкие сводчатые окна, заливая волшебным светом все, даже самые удаленные углы этой необычной комнаты, которых не достигал скудный свет моих свечей и каминного пламени. Как еще бывает в старых замках, стены и потолки залы были украшены на старинный лад, потолок обшит тяжелыми панелями, а стены покрыты удивительными росписями и золоченой резьбой. Из огромных картин, на которых по большей части были изображены жестокие сцены медвежьей и волчьей охоты, выступали деревянные головы зверей и людей, прикрепленные к нарисованным телам, и в колеблющемся неверном свете огня и луны все это оживало и обретало какую-то жутковатую правдоподобность. С этими картинами чередовались написанные в натуральную величину портреты рыцарей в охотничьих костюмах – вероятно, это были предки хозяина замка, любившие охоту. И живопись, и резьба сильно потемнели от времени, тем более ярко выделялось светлое пятно на стене, в которой были две двери, ведущие в соседние комнаты. Я вскоре рассмотрел, что на месте пятна тоже должна была находиться дверь, но ее заложили, и потому, неразрисованное и не украшенное резьбой, как вся стена, это место так сильно бросалось в глаза.

Кто не знает, как необъяснимо влияет на нас непривычная и странная обстановка; даже самое неискушенное воображение просыпается в долине, окруженной причудливыми скалами, или под мрачными сводами церкви. Если к этому еще прибавить, что мне было всего двадцать лет и к тому же я выпил не один бокал крепкого пунша, то можно поверить, что я чувствовал себя в этом рыцарском зале так странно, как никогда прежде. Представьте себе ночную тишину, которую глухой рокот моря и странное завывание ветра нарушали, словно таинственные звуки, извлекаемые из мощного органа духами из преисподней. Представьте сверкающие светлые облака, которые, проносясь над замком, будто заглядывали, как какие-то великаны, в звенящие сводчатые окна. Право, я должен был предчувствовать по тому страху, который меня охватил, что власть какой-то чуждой силы может заметно и видимо проявиться здесь. Но ощущение это походило на холодок, в какой-то степени даже приятный, который испытывают слушатели после увлекательно рассказанной истории о привидениях. При этом мне пришло в голову, что я нахожусь в самом подходящем настроении, чтобы приступить к чтению книги, которую я носил в кармане, как всякий, кто был в то время хоть сколько-нибудь склонен к романтизму. Это был «Духовидец» Шиллера. Я читал, и мое воображение разгоралось все сильнее. Я дошел до самого магического рассказа о свадебном празднестве у графа Ф.

В ту минуту, когда я дочитал до места, где появляется кровавая фигура Иеронимо, с сильнейшим шумом хлопнула дверь, ведущая в переднюю. Я в ужасе вскочил с места, уронив книгу, но все стихло, и я уже начал стыдиться своего детского страха. Возможно, дверь распахнулась от порыва ветра или по какой-нибудь другой причине. Не произошло ничего серьезного, но моя разыгравшаяся фантазия превращала в нечто сверхъестественное любое обыденное явление. Успокоив себя таким образом, я поднял с пола книгу и снова устроился в кресле, но тут раздались чьи-то тихие, неторопливые, размеренные шаги, и при этом слышны были какие-то вздохи и оханье, и эти звуки будто свидетельствовали о чьем-то глубочайшем страдании и безутешном горе.

А! Это, верно, какая-нибудь несчастная кошка бродила по нижнему этажу. Всем известно, как обманчивы ночные звуки: все звучащее вдали ночью кажется ближе. Кто бы стал бояться таких пустяков? Так я успокаивал себя, но тут со стороны заложенной двери послышалось какое-то царапанье, причем одновременно с этим раздались еще более громкие и глубокие вздохи.

«Да, это какое-нибудь бедное животное, которое заперли. Я сейчас стану громко кричать и стучать ногой в пол, тогда все смолкнет, или я услышу более естественные звуки, издаваемые этим животным!» – подумал я, но кровь застыла в моих жилах, и холодный пот выступил на лбу. Я замер, будучи не в силах встать с места и еще менее того закричать. Наконец, отвратительное царапанье прекратилось, снова послышались шаги… Тут во мне будто проснулась жизнь: я вскочил с места и сделал два шага вперед, но вдруг по залу пронесся поток ледяного воздуха, и в ту же минуту яркий лунный свет коснулся изображения очень сурового, почти страшного человека, и мне явственно послышался его предостерегающий голос, который нашептывал, заглушая все возрастающий шум морских волн и резкий свист ночного ветра: «Не ходи дальше! Не ходи дальше! Там ждут тебя ужасы потустороннего мира».

И вот с новой силой хлопнула дверь, и шаги отчетливо донеслись уже из передней, потом раздались на лестнице, и парадная дверь замка с шумом распахнулась и снова захлопнулась. Затем мне показалось, будто из конюшни выводят лошадь и немного погодя снова туда вводят. Потом все смолкло. В ту же минуту я услышал, как старый мой дядюшка стонет и вздыхает в соседней комнате. Это совершенно меня отрезвило, я схватил подсвечник с горящими свечами и пошел к нему. По-видимому, старик боролся с каким-то тяжелым сном.

– Проснитесь! Проснитесь! – произнес я громко, осторожно взяв его за руку и держа при этом подсвечник прямо перед его глазами.

Дядюшка пошевелился с глухим возгласом, затем открыл, наконец, глаза, ласково на меня взглянул и проговорил:

– Ты хорошо сделал, тезка, что разбудил меня. Я видел очень дурной сон. В этом виновата наша новая резиденция, потому что вся ее обстановка навела меня на воспоминания о давно прошедших временах и разных удивительных происшествиях, которые здесь случались. Ну, а теперь мы отлично поспим!

С этими словами старик отвернулся к стене и, по-видимому, тотчас заснул, но когда я потушил свечи и тоже лег в постель, то услышал, что дядя тихонько молится. На другой день у нас началась работа: пришел управляющий со счетами, и заявили о себе разные люди, желавшие разрешить какой-нибудь спор или уладить какое-нибудь дело. В полдень дядя отправился со мной во флигель, чтобы по всем правилам представиться двум старым баронессам.

Франц доложил о нас, мы подождали несколько минут и затем были введены в святилище шестидесятилетней согбенной старушонкой, одетой в пестрые шелка, которая назвалась камеристкой обеих дам. В маленьком салоне нас приняли с комической церемонностью две почтенные тетушки хозяина замка, диковинно разодетые по старинной моде. Моя особа возбудила необычайное удивление, когда дядя с юмором представил меня как молодого юриста, помогающего ему в делах. По выражению лиц обеих дам было видно, как они опасаются, что моя молодость может навредить благосостоянию владельца Р-зиттена.

В нашем визите к старым дамам было вообще много комичного, но душа моя еще не забыла о леденящем ужасе минувшей ночи. Я чувствовал себя так, будто меня коснулась неведомая сила, или, вернее, так, словно мне оставалось сделать всего один шаг до черты, переступив которую я бы безвозвратно погиб, и мне приходилось напрягать все свои силы, чтобы спастись от того ужаса, за которым следует только безумие. Поэтому даже старые баронессы с их удивительными прическами, сооруженными в виде башен, и диковинными штофными платьями, разукрашенными пестрыми цветами и лентами, показались мне не смешными, а какими-то страшными и призрачными. Их желтые сморщенные лица с беспрерывно моргающими глазами, фразы на плохом французском, с треском вылетавшие через их плотно сжатые синие губы и гнусавившие в заострившиеся носы, – все говорило мне о том, на какой короткой ноге должны быть старухи с бродившим по замку страдающим призраком. Мне даже начинало казаться, что они и сами могут совершить что-нибудь ужасное.

Мой старый дядя, человек с завидным чувством юмора, иронизировал над старухами, путая их такими забавными речами, что, будь я в другом расположении духа, я бы не смог удержаться от смеха. Но, как я уже сказал, баронессы со всей их болтовней казались мне какими-то призраками, и старик, думавший меня развеселить, время от времени смотрел в мою сторону с большим удивлением. Как только мы очутились за столом в своих уединенных покоях, он начал сыпать вопросами:

– Скажи, ради бога, тезка, что с тобой? Ты не смеешься, не разговариваешь, не ешь и не пьешь. Ты болен или тебе чего-нибудь не хватает?

Я откровенно рассказал ему обо всех ужасах и страхах, пережитых мною прошлой ночью, не умолчав о том, что выпил накануне вечером много пунша и читал «Духовидца» Шиллера.

– Должен в этом признаться, – прибавил я, – потому что в таком случае нетрудно поверить, что мое воспаленное воображение породило все эти образы, живущие только в моей голове.

Я думал, что дядя начнет донимать меня своими шутками, но вместо этого он сделался очень серьезен, уставился в пол, потом быстро вскинул голову вверх и сказал, вперив в меня горящий взгляд:

– Я не знаю, о чем твоя книга, тезка, но виной всему не она и не пунш. Знай: то, что тебе померещилось, я видел во сне. Я сидел так же, как ты – так мне снилось, – в кресле перед камином, но то, что ты лишь услышал, я ясно увидел глазами своей души. Да, я видел, как вошел этот страшный призрак, как он в бессилии ломился в замурованную дверь, в отчаянии царапал стену так, что кровь текла у него из-под содранных ногтей, как он сошел вниз, вывел из конюшни лошадь и потом отвел ее обратно. Слышал ли ты, как запел петух на дальнем дворе в селении? Тут ты меня и разбудил, и я быстро поборол это тяжкое видение – призрак страшного человека, который все еще нарушает покой и мир земной жизни.

Старик остановился, но я не смел говорить, думая, что он все мне объяснит, если сочтет нужным. Посидев некоторое время в глубокой задумчивости, он продолжил:

– Скажи мне, тезка, после всего, что ты узнал, хватит ли у тебя мужества еще раз встретиться с призраком и сделать это вместе со мной?

Конечно, я заявил, что чувствую в себе достаточно сил для этого.

– В таком случае, – произнес дядя, – этой ночью мы оба не будем спать. Внутренний голос подсказывает мне, что страшное видение покорится не столько моей духовной силе, сколько мужеству, основанному на твердом убеждении. С моей стороны не будет дерзостью, а лишь благочестивым и смелым поступком, если я рискну и жизнью, и телом, для того чтобы изгнать из этих стен колдуна, преследующего потомков в замке предков. Но, впрочем, не может быть и речи ни о каком риске. При благочестивом и здравом образе мыслей, с горячей и искренней верой, как у меня, всегда выйдешь победителем и останешься героем. Но если волей божьей меня коснется темная сила, ты должен возвестить, что я погиб как истинный христианин, в честном поединке с дьявольским духом, который затеял ужасное дело! Но сам держись в стороне! С тобой ничего не случится.

Вечер прошел в различных занятиях. Франц, как и накануне вечером, принес нам ужин и пунш, полная луна ярко светила, окруженная сверкающими облаками, море шумело, и ночной ветер с воем сотрясал звенящие стекла сводчатых окон. Мы старались говорить на отвлеченные темы, хотя в душе оба были сильно взволнованы. Старик положил на стол свои часы с репетиром.

Пробило полночь. Тут со страшным шумом распахнулась дверь, и, как и вчера, раздались тихие медленные шаги, послышались вздохи и стоны. Старик побледнел, но глаза его засияли необычайным огнем. Он поднялся с кресла и, выпрямившись во весь свой немалый рост, уперев в бок левую руку и вытянув правую к центру залы, стал похож на полководца, отдающего решающий приказ. Вздохи раздавались все сильнее и явственнее, и вот вновь послышалось царапанье стены. Тогда старик направился твердым шагом прямо к заложенной двери, сотрясая пол своими шагами. Прямо напротив того места, откуда доносилось все более и более отчаянное царапание, он остановился и произнес звучным торжественным голосом, какого я еще ни разу у него не слышал:

– Даниэль! Даниэль! Что ты делаешь здесь в такой час?

Тут, словно в ответ, раздался ужасный пронзительный крик, и послышался глухой удар, точно упала на пол какая-то тяжесть.

– Ищи милосердия у трона Всевышнего! Там твое место! Покинь земной мир, в нем тебе вовеки не будет больше места! – так проговорил старик еще громче, чем раньше.

Тогда в воздухе пронеслось тихое рыдание, которое растворилось в реве поднимающейся бури. Смелый старик подошел к двери и захлопнул ее с таким грохотом, что этот звук отозвался эхом в пустой передней. В его словах и движениях было нечто настолько сверхчеловеческое, что я почувствовал глубочайший ужас. Когда же он снова уселся в кресло, взор его точно просветлел. Он сложил руки и стал молиться про себя. Так прошло несколько минут, тогда дядюшка обратился ко мне тем кротким голосом, проникавшим в самую душу, которым он так хорошо умел говорить:

– Ну что, тезка?

Охваченный ужасом, страхом, благоговением и любовью, я бросился на колени и оросил горячими слезами протянутую мне руку. Старик обнял меня и, от всей души прижимая к сердцу, сказал очень мягко:

– А теперь мы будем спать совершенно спокойно, милый тезка!

Так и произошло, а поскольку следующей ночью не случилось никаких неприятностей, то к нам обоим вернулась прежняя жизнерадостность, в ущерб старым баронессам, которые, хотя и выглядели несколько призрачно благодаря своему причудливому виду, но все же затевали забавные развлечения, которые старик мой умел обставить самым веселым образом.

Спустя некоторое время в замок явился хозяин со своей женой и многочисленной охотничьей свитой, собрались и гости, и во внезапно воскресшем замке началась та самая шумная и безумная жизнь, которую я описывал выше. Когда барон, приехав, вошел в нашу залу, он был, по-видимому, несказанно поражен тем, что его адвокат сменил апартаменты: он бросил мрачный взгляд на заложенную дверь и, быстро отвернувшись, провел рукой по лбу, будто отгоняя какое-то неприятное воспоминание.

Дядя поведал ему о происшедшем обвале в зале суда и примыкавших к ней покоях, барон попенял на то, что Франц не сумел устроить нас лучше, и сердечно попросил дядю сказать ему, если ему будет неудобно в новом помещении, которое гораздо хуже того, прежнего. Вообще обращение владельца замка с моим старым дядюшкой было более чем сердечным, к нему примешивалось некое детское благоговение, точно барон испытывал к дяде родственное уважение. Но это было единственное, что хоть сколько-нибудь меня мирило с крутым нравом барона, который с каждым днем проявлялся все больше.

Меня он почти совсем не замечал, принимал меня за обыкновенного писаря. В первый же раз, когда я выполнил какую-то работу, он нашел неточность в изложении. Кровь закипела у меня в жилах, я хотел ответить резкостью, но тут заговорил дядя и уверил своего клиента, что я делаю все именно так, как должно, и что данное выражение имеет значение только в судопроизводстве.

Когда мы остались одни, я пожаловался дяде на барона, который становился мне все более неприятен.

– Поверь, тезка, – ответил старик, – что, несмотря на свой неприветливый нрав, барон – самый лучший и добрый человек в целом свете. Да и нрав-то этот, как я уже говорил раньше, он стал выказывать только с тех пор, как сделался владельцем майората; прежде это был кроткий милый юноша. Вообще дело не так уж плохо, как ты говоришь, и я желал бы знать, почему он так тебе неприятен?

С этими словами дядюшка насмешливо улыбнулся, а кровь так и бросилась мне в лицо. Не стало ли очевидно и не почувствовал ли я сам, что моя острая ненависть происходила от любви или, вернее, от влюбленности в существо, которое казалось мне самым прекрасным и дивным из всех, когда-либо являвшихся на земле? Это была сама баронесса. Когда она только приехала и прошлась по комнатам в своей русской соболиной шубе, обрисовывавшей ее изящный стан, и в густой вуали, окутывавшей ее очаровательную головку, я был сражен. Даже то обстоятельство, что старые тетки в своих диковинных нарядах, в которых я их уже видел, семенили по обеим сторонам от нее, бормоча свои французские приветствия, а она, баронесса, смотрела на этих нелепых приживалок с невыразимой кротостью, в то же время приветливо кивая то одному, то другому и произнося при этом немецкие слова на чистом курляндском наречии, – уже одно это придало всему какой-то чуждый облик. Моя фантазия невольно сопоставила эту картину со страшным призраком, и баронесса превратилась в светлого ангела, перед которым падали ниц все злые, темные силы.

Ей было в то время, вероятно, не более девятнадцати лет. Ее лицо, изящное, как и фигура, носило отпечаток величайшей, ангельской доброты. Особым, невыразимым очарованием отличался взгляд ее темных глаз, в нем сквозила какая-то мечтательность и печаль, напоминавшая лунное сияние. Ее прелестная улыбка возносила сердце к небу, наполняя его блаженством и восторгом. Часто она казалась погруженной в себя, и тогда на ее прелестное лицо набегали, словно облака, мрачные тени. Можно было подумать, что она испытывает какую-то глубокую боль, но мне казалось, что в такие минуты ее словно охватывало предчувствие тяжелого, предвещавшего горе будущего, и я вновь невольно связывал это с призраком, появлявшимся в замке, не в силах объяснить себе почему.

На следующее утро после приезда барона все общество собралось к завтраку, дядя представил меня баронессе, и, как обыкновенно бывает при том состоянии, в котором я пребывал, я совершенно поглупел и на самые простые вопросы милой женщины отвечал полной бессмыслицей, так что старые тетушки совершенно напрасно приписали мое поведение глубокому почтению перед госпожой и, решив, что нужно принять во мне участие, стали расхваливать меня на французском языке, говоря, что я умный и вообще очень хороший мальчик. Это меня рассердило, я вдруг полностью овладел собой, и у меня непроизвольно вырвалась острота на французском языке, значительно лучшем, чем тот, который пускали в ход старухи, при этом они уставились на меня изумленно и обильно начинили табаком свои заостренные носы. По строгому взгляду баронессы, с которым она отвернулась от меня к другой даме, я понял, что моя острота граничила с глупостью. Это рассердило меня еще больше, и мысленно я послал старух ко всем чертям.

Мой дядя всегда высмеивал передо мной пасторали, любовные драмы и детский самообман, но все же я замечал, что ни одной женщине не удалось запасть мне в душу так глубоко, как баронессе. Я видел и слышал только ее, но отлично понимал, что было бы безумием отважиться на какую бы то ни было интригу, но также я находил невозможным молиться и восхищаться издали предметом своей нежной страсти, словно влюбленный мальчишка, – за это мне и самому было бы стыдно. Приблизиться к дивной женщине так, чтобы она даже не заподозрила то, что я чувствую, упиться сладким ядом ее взглядов и голоса и потом, вдали от нее, долго, быть может, всегда носить ее образ в своем сердце – вот чего я желал и что мог сделать. Эта романтическая и даже рыцарская любовь, пришедшая ко мне бессонной ночью, так меня взволновала, что я произнес вслух возвышенную, поэтическую речь и, наконец, жалобно воскликнул: «Серафина! Серафина!» – так что мой дядя проснулся и крикнул:

– Тезка! Ты, кажется, грезишь вслух! Делай это днем, а ночью не мешай мне спать!

Я забеспокоился, что старик, который уже прекрасно заметил мое возбужденное состояние, вызванное присутствием баронессы, услышал ее имя и теперь начнет нападать на меня со своими саркастическими замечаниями, но на следующее утро он сказал только, входя в зал суда:

– Дай бог всякому достаточно разума и старания, чтобы делать все хорошо. Плохо, когда люди становятся трусами и поступают по принципу «и нашим, и вашим».

Потом подсел к большому столу и сказал:

– Пиши, пожалуйста, четко, милый мой тезка, чтобы мне легко было читать.

Глубокое уважение и даже детское благоговение, которое выказывал барон моему дяде, выражалось во всем. За столом он должен был сидеть рядом с баронессой, чему многие гости завидовали, меня же случай забрасывал то туда, то сюда, но обычно моим обществом завладевали два офицера из соседнего гарнизона. Они рассуждали обо всем веселом и новом, что там случалось, и при этом много пили. Так я много дней сидел далеко от баронессы, на другом конце стола, но наконец случай приблизил меня к ней.

Когда однажды распахнули двери столовой перед собравшимся обществом, компаньонка баронессы, уже не очень молодая, но недурная собой и неглупая, завела со мной разговор, который ей, по-видимому, нравился. По обычаю я должен был предложить ей руку и проводить к столу и очень обрадовался, когда она села совсем близко от баронессы, которая приветливо ей кивнула. Всякий поймет, что слова, которые я произносил, предназначались не столько моей соседке, сколько самой баронессе.

Быть может, мое душевное волнение придавало особый смысл всему, что я говорил, но только девушка слушала меня все внимательнее и, наконец, была невозвратно увлечена в пестрый мир сменяющихся картин, которые я перед ней развертывал. Я уже упоминал, что она была неглупа, и потому вскоре наш разговор независимо от присутствующих за столом гостей, споривших о том и о сем, повернул в свое русло. Я прекрасно видел, что моя собеседница бросала баронессе многозначительные взгляды и что та старалась слушать нашу беседу. В особенности же это стало заметно, когда разговор коснулся музыки и я с величайшим воодушевлением заговорил об этом чудном святом искусстве, не умолчав о том, что, хоть я и посвятил себя сухой и скучной юриспруденции, я тем не менее довольно хорошо играю на фортепьяно, пою и даже сочинил несколько песен.

Закончив трапезу, все перешли в гостиную, куда подали кофе и ликеры, и я нечаянно, сам не знаю как, очутился перед баронессой, беседовавшей с моей фрейлейн. Она тотчас заговорила со мной, но уже более приветливо, как со знакомым, причем повторила те же самые вопросы – как мне нравится в замке и так далее. Я ответил, что в первые дни страшная уединенность поместья и даже сам старинный замок очень странно на меня действовали, но в этом моем настроении было много прекрасного, и я бы только желал быть избавленным от участия в охотах, к которым не привык. Баронесса улыбнулась и сказала:

– Я могу себе представить, что дикая жизнь в наших мрачных хвойных лесах не может быть вам очень приятна. Вы музыкант и, если я не ошибаюсь, вероятно, также и поэт. Я страстно люблю оба эти искусства. Я сама немного играю на арфе, но вынуждена лишать себя этой радости в Р-зиттене, поскольку мой муж не хочет, чтобы я брала сюда инструмент, нежные звуки которого плохо сочетались бы с дикими криками и резкими звуками охотничьих рогов. О боже мой! Как желанна была бы для меня здесь музыка!

Я уверил баронессу, что ради исполнения ее желания отдаю в ее распоряжение все свое искусство, поскольку в замке наверняка есть какой-нибудь инструмент, хотя бы старое фортепьяно. Тут громко рассмеялась фрейлейн Адельгейда (компаньонка баронессы) и спросила, неужели я не знаю, что в замке с незапамятных времен не звучала никакая иная музыка, кроме той, что издают пронзительные трубы, ликующие охотничьи рожки и дрянные инструменты странствующих музыкантов. Баронесса решительно настаивала на своем желании слушать музыку, и в особенности исполняемую мной, и они с Адельгейдой ломали голову над тем, как бы достать фортепьяно в приличном состоянии. В эту минуту по залу прошел старый Франц.

– Вот тот, у кого на все есть хороший совет, кто в состоянии устроить все, даже самое неслыханное и невиданное!

С этими словами Адельгейда подозвала почтенного старика, и, пока она объясняла ему, в чем заключается дело, баронесса слушала ее, сложив молитвенно руки, вытянув свою прелестную шейку и с кроткой улыбкой заглядывая в глаза старому слуге. Она была очаровательна: точно милое прелестное дитя, страстно мечтающее получить желанную игрушку. Франц в присущей ему манере пространно перечислил разные причины, по которым было совершенно невозможно достать такой редкий инструмент, но в конце концов погладил бороду и сказал, ухмыляясь:

– Да ведь жена господина управляющего в селении удивительно ловко играет на клави– цимбале, или как это там иначе называется по-иностранному, и при этом так хорошо и жалостливо поет, что у человека глаза краснеют, точно от лука…

– У нее есть фортепьяно! – перебила старика Адельгейда.

– Да-да, – продолжал старик, – прямо из Дрездена, это…

– О, просто великолепно! – перебила его на этот раз баронесса.

– Прекрасный инструмент, – продолжал старик, – только немного слабоват… Органист хотел сыграть на нем недавно псалом «Во всех моих делах», так он его совершенно разбил, так что…

– Ах, боже мой! – воскликнули в один голос баронесса и Адельгейда.

– Так что, – продолжал старик, – его с большим трудом перевезли в Р. и там починили.

– Так он теперь снова здесь? – нетерпеливо спросила Адельгейда.

– Конечно! И жена господина управляющего почтет за честь…

В это время мимо проходил барон. Он как-то удивленно посмотрел на нашу группу и с насмешливой улыбкой шепнул баронессе: «Что, Франц опять дает вам хороший совет?» Баронесса, краснея, потупила глаза, а старый Франц испуганно оборвал свою речь, вытянул голову и опустил руки по швам, встав навытяжку, словно солдат перед командиром.

Старые тетушки подплыли к нам в своих штофных платьях и увели баронессу, за ней последовала и Адельгейда. Я остался стоять на месте как зачарованный. Восторженная радость, что я приближусь к обожаемой женщине, завладевшей всем моим существом, боролась с мрачной досадой и неудовольствием против барона, который представлялся мне грубым деспотом. Если бы он не был таковым, разве старый седой слуга вел бы себя так рабски?

– Да слышишь ли ты? Слышишь, наконец? – раздался родной голос.

Это обращался ко мне мой старый дядюшка, одновременно хлопая меня по плечу. Мы пошли в наши комнаты.

– Не привязывался бы ты так к баронессе, – начал он, как только мы оказались у себя, – ни к чему это. Предоставь это юным франтам, которые охотно волочатся за дамами, их здесь предостаточно.

Я рассказал ему все как было и просил сказать мне по совести, заслужил ли я его упрек. Дядюшка ответил на это только «Гм, гм», надел халат, уселся в кресло с трубкой и заговорил о событиях вчерашней охоты, посмеиваясь над моими промахами. В замке все постепенно стихло. Дамы и кавалеры занимались в своих покоях вечерними туалетами. В замке как раз объявились музыканты с жалкими инструментами, о которых упоминала Адельгейда, и шли приготовления к балу, который должен был состояться поздним вечером. Старик, предпочитавший столь пустым забавам мирный сон, остался в своей комнате, а я начал одеваться, собираясь на бал.

В это время тихонько постучались в дверь наших апартаментов, и вошел старый Франц, объявив мне с довольной улыбкой, что наконец приехал в санях инструмент жены господина управляющего и его перенесли к госпоже баронессе. Адельгейда приглашала меня сейчас же прийти в ее покои. Можно себе представить, как билось у меня сердце, с каким сладостным трепетом отворил я дверь заветной комнаты.

Адельгейда встретила меня приветливо. Баронесса, уже полностью одетая для бала, задумчиво сидела перед таинственным ящиком, где спали звуки, которые я призван был пробудить. Она поднялась с места, сияя невероятной красотой, и я смотрел на нее, не в силах произнести ни слова.

– Ну, Теодор, – сказала она ласково (по милому северному обычаю, который принят также и на крайнем юге, она всех называла по имени), – инструмент приехал. Дай бог, чтобы он был хоть сколько-нибудь достоин вашего искусства.

Когда я открыл крышку, зазвенело множество лопнувших струн, когда же я взял аккорд, он зазвучал неприятно и резко, потому что те струны, которые остались еще целы, были совершенно расстроены.

– Органист, вероятно, опять прошелся по нему своими нежными руками! – со смехом воскликнула Адельгейда, но баронесса сказала с досадой:

– Это сущее несчастье! Значит, у меня не будет здесь никаких радостей.

Я поискал под крышкой инструмента и, к счастью, нашел несколько свертков струн, но ключа не было.

– Любой ключ, который наденется на колки, тоже сгодится, – объявил я.

Баронесса и ее компаньонка тут же устроили поиски в комнате, и вскоре передо мной лежало целое собрание блестящих ключей. Я усердно принялся за дело, обе дамы старались мне помогать. Один из ключей наконец наделся на колки.

– Подходит! Подходит! – радостно вскрикнули обе.

Но тут со звоном лопнула струна, подтянутая почти до идеала, и обе в испуге отступили. Баронесса рылась своей нежной ручкой в хрупких проволочных струнах, давала мне те номера, которые я требую, и заботливо держала катушку, которую я разматывал. Вдруг она выскочила у нее из рук, баронесса издала нетерпеливое восклицание, компаньонка громко захохотала, а я бросился преследовать заблудшую катушку, которая докатилась до другого конца комнаты. Затем все мы постарались достать еще одну цельную струну, натянули ее, однако, на наше горе, и эта лопнула. Но наконец-то мы нашли хорошие катушки, струны больше не рвались, и из нестройного бряканья зародились чистые, стройные аккорды.

– Ах, получается, получается! Инструмент настраивается! – воскликнула баронесса, глядя на меня с лучезарной улыбкой.

Как быстро изгнали эти совместные усилия все чуждое и пошлое, что возникает при соблюдении условностей и мнимых приличий! Какое милое доверие зародилось между нами! Тот особый пафос, который часто является одним из признаков влюбленности, подобной моей, совершенно меня оставил, и вышло так, что, когда фортепьяно было, наконец, настроено, я начал петь те милые нежные канцонетты, которые пришли к нам с юга.

Во время всех этих «Senza di te», «Sentimi, idol mio», «Almen se non possio» и целой сотни «morir mi sento», «Addio!» и «Oh, dio!» – глаза Серафины все больше и больше разгорались. Баронесса села рядом со мной у самого инструмента, я чувствовал, как она дышит. Она оперлась нежной ручкой о спинку моего стула, и белая лента, отделившаяся от ее изящного бального наряда, свесилась через мое плечо и трепетала между нами, колеблемая звуками и тихими вздохами Серафины, словно какой-то посланник любви! Просто удивительно, как я еще мог сохранять здравомыслие.

Когда я начал делать пассажи, припоминая какую-то песню, Адельгейда, сидевшая в углу комнаты, вскочила с места, встала на колени перед баронессой и принялась умолять ее, взяв за обе руки и прижимая их к своей груди:

– Милая баронесса! Серафина, теперь и ты должна спеть!

Баронесса ответила:

– Что ты говоришь, Адельгейда! Как я могу демонстрировать свои ничтожные способности перед таким виртуозом!

Можете себе представить, как я ее умолял. Когда же молодая женщина сказала, что поет курляндские песенки, я не отставал до тех пор, пока она не попробовала левой рукой извлечь из инструмента несколько звуков, как бы для начала. Я хотел уступить ей место за фортепьяно, но она отказалась, уверяя, что не может взять ни одного аккорда, а ее пение без аккомпанемента будет звучать очень слабо и неуверенно. Наконец, баронесса запела нежным и чистым, как колокольчик, голосом, исходившим прямо из сердца. Этот простой напев был похож на народные песни, которые льются словно из глубины души. Какие, однако, таинственные чары таятся в незатейливых словах!

Кто не знает испанской песенки, содержание которой примерно следующее: «Со своей девушкой плыл я по волнам, но вдруг началась буря, и девица в страхе заметалась туда-сюда. Нет! Больше не плыл я с девушкой своей по волнам!» В песенке баронессы говорилось не более этого: «Девицей на свадьбе плясала я с милым, и вот из волос моих выпал цветок, и он его поднял и, мне подавая, сказал: «Когда же, девица, опять мы на свадьбу пойдем?»

Когда на втором куплете этой песенки я стал аккомпанировать ей и, охваченный вдохновением, тотчас поймал из уст баронессы мелодии следующих песен, я показался баронессе и Адельгейде величайшим музыкантом, и они осыпали меня похвалами. Свечи, зажженные в бальной зале, находившейся в одном из флигелей, уже бросали отблески в комнату баронессы, и нестройные звуки труб и гобоев возвещали, что пришло время собираться на бал. «Ах, я должна идти!» – воскликнула баронесса.

Я вскочил из-за фортепьяно. «Вы доставили мне великое наслаждение, это были счастливейшие минуты из всех проведенных мною в Р-зиттене» – с этими словами молодая женщина протянула мне руку. Когда я припал к ней губами в величайшем восторге, то почувствовал, как в ней трепетала каждая клеточка! Не знаю, как я оказался в комнате дядюшки, а затем и в бальной зале.

Какой-то гасконец избегал сражений, потому что всякая рана стала бы для него смертельной – он весь состоял из сердца! Я мог бы сравниться с ним, как и всякий в моем состоянии: любое прикосновение было для меня смертельно. Рука баронессы, ее трепещущие пальчики были для меня отравленными стрелами, кровь моя кипела в жилах.

Не расспрашивая меня напрямую, мой почтенный дядюшка уже на другое утро узнал историю вечера, проведенного мною с баронессой, и я был сильно поражен, когда он, обыкновенно весельчак и балагур, вдруг принял очень серьезный вид и сказал следующее:

– Прошу тебя, тезка, борись с той глупостью, которая безраздельно тобой овладела! Знай, что твое поведение, каким бы безобидным оно ни казалось, может иметь ужаснейшие последствия. В беспечном безумии ты ступил на тонкий лед, который подломится под тобой прежде, чем ты это заметишь, и ты свалишься в ледяную воду. Я не стану хватать тебя за полу, потому что знаю, что ты сам выкарабкаешься и, весь израненный, скажешь: «У меня только небольшой насморк», но ум твой будет охвачен страшной лихорадкой, и пройдут годы, прежде чем ты выздоровеешь. Черт побери твою музыку, если ты не придумал ничего лучше, чем нарушать ею покой чувствительных женщин.

– Но, – прервал я старика, – разве мне приходило в голову любезничать с баронессой?

– Да если бы я узнал об этом, сам выбросил бы тебя в окно! – воскликнул дядя.

Появление барона прервало этот тяжелый для нас обоих разговор, а дела отвлекли меня от любовных грез, героиней которых была одна только Серафина. В обществе баронесса лишь изредка говорила мне несколько приветливых слов, но не проходило почти ни одного вечера, чтобы ко мне не являлся тайный посланец от Адельгейды, звавшей меня к Серафине. Вскоре мы стали чередовать музицирование с беседами на разные темы. Компаньонка, которая была не так уж и молода, чтобы оставаться такой наивной и игривой, врывалась в них с разными веселыми и немного путаными речами, когда мы с Серафиной начинали погружаться в сентиментальные грезы.

По разным признакам я вскоре заметил, что баронессу действительно что-то тяготит, – я ясно прочел это в ее взгляде, как только мы снова встретились. Мне стало очевидно, что в этом сказывается враждебное влияние призрака. Нечто ужасное, вероятно, произошло или должно было вот-вот случиться. Мне часто хотелось рассказать Серафине, как коснулся меня невидимый враг и как мой старый дядюшка изгнал его, вероятно, навеки, но какой-то непонятный страх сковывал мой язык, как только я собирался заговорить об этом.

Однажды баронесса не вышла к обеду: ей нездоровилось, и она осталась в своих покоях. Все присутствующие с участием расспрашивали барона, насколько серьезно это недомогание. Он как-то печально улыбнулся, будто с горькой насмешкой, и сказал:

– Это просто легкий катар из-за свежего морского воздуха, который не терпит здесь ни одного нежного голоска и не переносит никаких звуков, кроме грубых охотничьих криков.

И барон бросил колючий взгляд на меня, сидевшего наискосок от него. Слова эти предназначались не его соседу, а мне. Адельгейда, сидевшая рядом со мной, покраснела как рак, но, глядя в тарелку и царапая ее вилкой, тихонько прошептала:

– Но все же ты сегодня увидишь Серафину, и твои нежные песни утешат ее больное сердце.

Адельгейда говорила эти слова для меня, и в ту минуту мне показалось, что я состою с баронессой в запретной любовной связи, которая может окончиться только ужасным разрывом. Предостережения старого дяди тяжелым грузом легли мне на сердце. Что же делать? Не видеться с ней больше? Пока я находился в замке, это было невозможно, а уехать я просто не мог. Ах, я слишком ясно понимал, что у меня не хватило бы сил, чтобы самому прервать этот сон, которым дразнила меня моя безумная любовь. Адельгейда казалась мне кем-то вроде обыкновенной сводни, но, опомнившись, я устыдился своей глупости. Разве в те блаженные вечерние часы случилось нечто, что подтолкнуло бы нас с Серафиной к отношениям более близким, чем позволяли приличия? Как мне могло прийти в голову, что баронесса хоть что-то ко мне чувствует? Но все же я был уверен: мое положение опасно!

Обед был подан раньше обыкновенного, потому что охотники собирались еще идти на волков, которые появились в ельнике около самого замка. Я решил, что в моем возбужденном состоянии охота будет как нельзя кстати, и объявил дяде, что хочу принять в ней участие. Тот весело улыбнулся и сказал:

– Это хорошо, что ты хоть раз выберешься из четырех стен. Я останусь дома, ты можешь взять мое ружье, а также заткни за пояс мой охотничий нож – это надежное оружие в руках хладнокровного человека.

Охотники окружили ту часть леса, где предположительно находились волки. Было ужасно холодно, ветер завывал в елях и бросал мне в лицо снежные хлопья, так что, когда стемнело, я едва мог видеть на расстоянии шести шагов от себя. Совершенно окоченев, я оставил свой пост и искал укрытия, углубившись в лес. Тут я прислонился к дереву, держа ружье под мышкой. Я забыл про охоту и мыслями перенесся к Серафине, в ее уютный будуар. Вдруг где-то вдали раздались выстрелы, в ту же минуту в чаще зашуршало, и меньше чем в десяти шагах от себя я увидел большого волка, который, судя по всему, бежал мимо. Я прицелился, выстрелил и промахнулся; зверь бросился на меня с горящими глазами, и я пропал бы, если бы не выхватил вовремя охотничий нож и не вонзил его глубоко в глотку зверя, когда тот готов был в меня вцепиться, при этом кровь его брызнула мне на руку.

Один из егерей барона, стоявший неподалеку от меня, прибежал с громкими криками, и на его двукратный охотничий сигнал все собрались вокруг нас. Барон бросился ко мне: «Боже мой, на вас кровь! Вы ранены?» Я уверил его в обратном, тогда барон напустился на егеря, стоявшего ко мне ближе всех, и осыпал упреками за то, что тот не выстрелил, когда я промахнулся, и, несмотря на то что бедняга уверял, что это было невозможно, потому что волк в ту же минуту бросился на меня и пуля могла бы попасть в меня, барон все же остался при мнении, что егерь должен был смотреть за мной особо как за наименее опытным охотником.

Между тем егеря подняли зверя; он оказался таким крупным, какого давно уже не видели в окрестных угодьях, и все удивлялись моему мужеству и решимости, хотя мое поведение казалось мне вполне естественным, и я действительно не думал об опасности, которой подвергался. Особое участие выказал мне барон, он все спрашивал меня, оправился ли я от испуга; благо, что зверь меня не поранил. Когда мы отправились в замок, любезный хозяин взял меня под руку, как друга, а ружье мое понес егерь. Барон Родерих все еще говорил о моем геройском поступке, так что, наконец, я и сам поверил в свой героизм, перестал смущаться и ощутил себя, даже в сравнении с суровым хозяином поместья, вполне мужественным и хладнокровным человеком. Школьник выдержал экзамен, перестал быть ребенком, и его покинула присущая ему прежде смиренная робость. Мне казалось, что теперь я получил право на милости Серафины.

В замке у камина, с чашей дымящегося пунша я остался героем дня; кроме меня, лишь барон Родерих подстрелил большого волка, остальные довольствовались тем, что приписывали свои промахи дурной погоде и темноте и рассказывали страшные истории о пережитых на прежних охотах опасностях. Я ожидал похвал и восхищения со стороны дяди и с этой целью передал свое приключение довольно пространно, не забыв расписать в самых ярких красках кровожадный вид хищного зверя. Но старик рассмеялся мне в лицо и сказал:

– Бог помогает слабым!

Когда я, устав от питья и от общества, пробирался по коридору в зал суда, я заметил, как мимо проскользнула фигура со свечой в руке. Войдя в зал, я увидел Адельгейду.

– Неужели нужно бродить по замку, как привидение или лунатик, чтобы отыскать вас, мой храбрый охотник? – шепнула она, хватая меня за руку.

Слова «привидение» и «лунатик» тяжким грузом легли мне на сердце: мне сейчас же вспомнились два ночных визита ужасных призраков, как тогда жутко завывал морской ветер, страшно гудело в каминных трубах и луна бросала свой бледный свет на ту стену, из-за которой доносились царапающие звуки. Мне показалось, что на ней выступили капли крови. Фрейлейн Адельгейда, все еще державшая меня за руку, вероятно, ощутила ледяной холод, который меня пронзил.

– Что с вами? Что с вами? – тихо сказала она. – Вы словно окаменели! Сейчас я верну вас к жизни. Знаете ли вы, что баронессе не терпится увидеть вас? До тех пор, пока вы не явитесь к ней, она не поверит, что страшный волк вас не растерзал. Она ужасно боится! Друг мой, что вы сделали с Серафиной? Я никогда не видела ее такой! Ого! Как скачет ваш пульс! Как внезапно ожил мой мертвый господин! Ну, пойдемте же. Тише, мы пойдем к маленькой баронессе!

Я безропотно позволил себя увести. Манера компаньонки говорить о баронессе показалась мне недостойной, особенно ее намек на некий сговор между нами. Когда я вошел вместе с ней в комнату, Серафина издала легкое восклицание и сделала два-три шага навстречу, но потом, будто опомнившись, остановилась посреди комнаты. Я осмелился схватить ее руку и прижать к губам. Баронесса отняла свою руку и проговорила:

– Боже мой, ваше ли дело биться с волками? Разве вы не знаете, что легендарные времена Орфея и Амфиона давно прошли и дикие звери потеряли всякое почтение к славным певцам?

Та милая манера, в которой баронесса тотчас устранила малейшие недоразумения относительно ее живого участия, в одну минуту навела меня на надлежащий тон. Сам не знаю, как вышло, что я не сел, по обыкновению, к фортепьяно, а опустился на диван рядом с баронессой. Когда я рассказал о своем приключении в лесу и упомянул о живом участии барона, слегка намекнув, что не считал его способным на это, баронесса сказала очень мягко, почти печально:

– О, барон, вероятно, кажется вспыльчивым и грубым, но поверьте, что только во время его пребывания в этих мрачных стенах, во время охоты в местных безлюдных ельниках он так преображается, по крайней мере внешне. Особенно раздражающе действует на него одна мысль, которая его никогда не покидает: он уверен, что здесь должно случиться что-то ужасное, потому-то барона, наверно, глубоко потрясло ваше приключение, которое, к счастью, не имело дурных последствий. Даже последнего из своих слуг он не желает подвергать никакой опасности, а тем более милого, вновь обретенного друга. Я точно знаю, что Готлиб, которого супруг считает виновным, так как тот не помог вам в опасности, если не будет посажен в тюрьму, то по меньшей мере понесет наказание, позорное для охотника. Оно заключается в том, что он без всякого оружия, с дубиной, последует за охотничьей свитой. Уже одно то, что такая охота, как здесь, никогда не бывает безопасна и что барон, вечно ожидающий несчастья, сам веселится и наслаждается, дразня злого демона, вносит какой-то разлад в его жизнь. Это, должно быть, дурно действует и на меня. Ходит много странных историй о том предке, который установил майорат, и я знаю, что мрачная семейная тайна, заточенная в этих стенах, не дает покоя владельцам замка, как страшный призрак, так что они могут проводить здесь только короткое время, окруженные шумной дикой толпой. Но как мне одиноко в этой толпе! Как борюсь я с неизбывным ужасом, сковывающим мою душу, с ужасом, который источают эти стены! Вам, добрый мой друг, обязана я первыми минутами радости, которые пережила в этих стенах: это произошло благодаря вашему искусству. Могу ли я достойно отблагодарить вас за это?

Я с трепетом поцеловал поданную мне руку и сказал, что в первый день или, вернее, в первую же ночь я тоже с ужасом ощутил гнетущую атмосферу этого места. Баронесса пристально смотрела на меня, когда я связывал эти ощущения с планировкой и отделкой замка и в особенности с украшениями зала суда, с бушевавшим морским ветром и так далее. Быть может, в моем тоне она уловила намек на то, что я подразумевал также и нечто иное. Как бы то ни было, когда я умолк, баронесса воскликнула:

– Нет-нет! С вами случилось нечто ужасное в этой зале, при входе в которую меня всегда охватывает безотчетный страх. Заклинаю, расскажите мне все!

Серафина побледнела, я видел, что лучше быть с ней откровенным. Она слушала меня со все возрастающим страхом и волнением. Когда я упомянул о царапающих звуках, она вскрикнула:

– Это ужасно! Да-да! В этой стене скрывается та ужасная тайна!

Когда я рассказал, как мой старый дядя прогнал призрака, бедняжка глубоко вздохнула, будто с души ее упал тяжелый груз. Откинувшись назад, она закрыла лицо руками. Только теперь я заметил, что Адельгейда нас оставила. Я давно уже закончил свой рассказ и, поскольку Серафина все еще молчала, тихонько встал, подошел к инструменту и попробовал вызвать легкими аккордами успокоительную мелодию, которая могла бы вывести ее из глубокой меланхолии. Вскоре я запел так тихо, как только мог, один из религиозных гимнов аббата Стефани. Полные печали звуки «Occhi, perche piangete» пробудили баронессу от ее мрачных грез, и она слушала меня, кротко улыбаясь, со сверкающими на глазах слезами облегчения.

Как случилось, что я упал перед ней на колени, что она склонилась ко мне, я обвил ее руками и на губах моих вспыхнул долгий жаркий поцелуй? Как случилось потом, что я не лишился рассудка, когда почувствовал, как она нежно прижала меня к себе, а я выпустил ее из объятий и, быстро оторвавшись, вернулся к фортепьяно?

Баронесса сделала несколько шагов к окну, потом обернулась и подошла ко мне с почти надменным видом, который вовсе не был ей свойствен, и сказала:

– Ваш дядя – самый достойный человек, которого я знаю, он ангел-хранитель нашей семьи. Пусть он вспоминает меня в своих молитвах!

Я не мог проронить ни слова, губительный яд, который я вкусил с ее поцелуем, разлился по моим жилам… Тут вошла Адельгейда и посмотрела на меня удивленно, с какой-то двусмысленной улыбкой, за что я готов был убить ее. Баронесса протянула мне руку и сказала с невыразимой кротостью:

– Прощайте, мой милый друг! Прощайте еще раз! Помните, что, быть может, никто лучше меня не понимал вашу музыку. Эти звуки еще долго будут звучать в моей душе.

Я пробормотал какую-то нелепицу и проскользнул в свою комнату. Старик уже спал. Я вошел в залу, бросился на колени и стал громко плакать, призывая возлюбленную, – словом, полностью предался охватившему меня любовному безумию, и только громкий возглас проснувшегося дяди: «Тезка, ты, похоже, помешался! Или снова борешься с волком?» – лишь этот возглас заставил меня вернуться в свою комнату, где я улегся в постель с твердым намерением увидеть во сне Серафину.

Было уже за полночь, когда я, засыпая, расслышал отдаленные голоса, беготню на лестницах и хлопанье дверьми. Я прислушался и различил шаги, доносившиеся из коридора, потом распахнулась дверь в залу, и вскоре постучались к нам.

– Кто там? – спросил я громко.

Тогда кто-то воскликнул:

– Господин адвокат, господин адвокат, проснитесь!

Я узнал голос Франца, и, когда я поинтересовался: «В чем дело, в замке пожар?» – старик проснулся и крикнул:

– Где горит? Где опять началась эта проклятая игра?

– Ах, вставайте, господин адвокат, вставайте, – проговорил Франц, – вас зовет господин барон.

– Чего он хочет? – спросил почтенный старик. – Разве он не знает, что адвокаты тоже спят!

– Ах, – взволнованно воскликнул старый слуга, – вставайте же, дражайший господин адвокат, госпожа баронесса при смерти!

С воплем ужаса я вскочил с постели.

– Отвори Францу дверь! – крикнул мне дядюшка.

Я, совершенно обезумев, метался по комнате, не находя ни ключа, ни дверей. Старик вынужден был мне помочь. Франц вошел бледный, расстроенный и зажег свечи. Едва мы успели набросить на себя одежду, как уже услышали в зале голос барона:

– Могу я поговорить с вами, любезный Ф.?

– Зачем ты оделся, тезка? Барон позвал только меня, – сказал мне старик.

– Я должен пойти туда, я должен увидеть ее и потом умереть, – произнес я глухо, раздавленный безутешной скорбью.

– Да-да, ты прав, тезка! – с этими словами старик захлопнул дверь прямо перед моим носом, так что раздался противный визг петель, и запер ее снаружи.

В первую минуту, возмущенный таким насилием, я хотел выломать дверь, но, быстро сообразив, что это может иметь дурные последствия, я решил дождаться возвращения старика и потом, чего бы мне это ни стоило, от него сбежать. Я слышал, как старик оживленно говорил о чем-то с бароном, уловил несколько раз свое имя, но больше ничего не мог разобрать. С каждой секундой мое положение все больше усугублялось. Наконец, я услышал, как кто-то пришел за бароном, и он быстро покинул зал. Старик вернулся в комнату.

– Она умерла! – крикнул я, бросаясь ему навстречу.

– А ты дурак! – ответил дядюшка спокойно, взял меня за руки и усадил на стул.

– Я должен пойти вниз! – закричал я. – Я должен быть там, должен видеть ее, даже если это будет стоить мне жизни!

– Ну-ну, попробуй сделать это, милый мой тезка, – сказал старик, запирая дверь и убирая ключ в карман.

Меня снова обуяла дикая ярость, я схватил заряженное ружье и воскликнул:

– Я на ваших глазах всажу себе пулю в лоб, если вы сейчас же не отворите дверь!

Тут мудрый старик подошел ко мне вплотную и сказал, глядя мне в глаза проницательным взглядом:

– Ты думаешь, мальчик, что испугаешь меня своей жалкой угрозой? Неужели ты считаешь, что мне дорога твоя жизнь, если ты сам по глупости сломал ее, как ненужную игрушку? Что ты будешь делать с женой барона? Кто давал тебе право вторгаться, как какому-то легкомысленному франту, туда, куда тебе нет доступа и куда тебя вовсе не звали?

Я, совершенно раздавленный, упал в кресло. Через некоторое время мой добрый дядюшка сказал уже мягче:

– Ты должен, однако, знать, что угроза жизни баронессы, вероятно, была сущим пустяком. Адельгейда выходит из себя из-за всякого вздора. Если ей упадет на нос дождевая капля, она уже кричит: «Какая ужасная погода!» К несчастью, об этом услышали старые тетки, которые явились с целым арсеналом подкрепляющих капель, эликсиров жизни и не знаю чего еще. Очень глубокий обморок…

Старик умолк, он видел, как я борюсь с собой. Он прошелся несколько раз взад-вперед по комнате, снова остановился передо мной, добродушно засмеялся и сказал:

– Тезка, тезка! Какими глупостями ты занят! Ведь дело в том, что сатана ведет здесь свою игру, а ты очень легко угодил ему в лапы, и теперь он тебя морочит.

Дядюшка еще раз прошелся по комнате, потом продолжил:

– Сон как рукой сняло! Думаю, можно выкурить трубочку и скоротать таким образом еще пару часов до рассвета!

С этими словами старик вынул из стенного шкафа глиняную трубку, медленно и тщательно набил ее табаком, мурлыча себе под нос какую-то песенку, потом стал рыться в бумагах, разорвал один лист, свернул его в фитиль и зажег. Отгоняя от себя густые облака дыма, он сказал сквозь зубы:

– А ну-ка, тезка? Как было дело с волком?

Назад: Счастье игрока

Дальше: Примечания