Часть вторая. Обособление славянских народов (VI–IX вв.)

Глава 1. Славяне в раннем средневековье

Склавены и анты

V в., наполнивший мир грохотом рушашихся городов и империй, стенаниями и воплями избиваемых жертв, был только прелюдией к средневековой истории. Под эти гибельные звуки славяне выступили наконец из исторического небытия. Началось самое длительное и масштабное в истории переселение. Этот мощный колонизационный порыв, зародившийся на заре Средневековья в Висло-Одерском междуречье, иссяк лишь спустя полтора тысячелетия, достигнув берегов холодной Аляски и знойной Калифорнии.

В конце V – начале VI в. создалась благоприятная ситуация для продвижения славян на северо-запад и юг. Переселение воинственных германских племен на территорию Западной Римской империи освободило для славян земли по течению Одера и Эльбы. В то же время распад Гуннской империи облегчил им дальнейшее проникновение в Подунавье и Поднепровье.

Не встречая серьезного сопротивления, славянские племена вплотную придвинулись к северным и северо-восточным границам империи, а также к Балтике в районе полуострова Ютландия. Через всю Центральную и Восточную Европу протянулся широкий «славянский пояс». Начинаясь на западе от Эльбы и Одера, он простирался через верховья Вислы и Карпаты до среднего течения Днепра и низовьев Днестра и Буга.

Византийские писатели VI столетия – Иордан, Прокопий Кесарийский и Маврикий – уже знают самоназвание славян (в форме «склавены», «склавы») и их племенное многообразие.

Говоря о племени герулов, побежденном лангобардами и вынужденном переселиться на север, к самому Балтийскому побережью, Прокопий замечает, что герулы в своем продвижении «проходили через все племена склавенов, минуя их последовательно».

Однако названия отдельных славянских племен византийцам все еще неизвестны. Славянский этнос подразделяется ими на две большие группы – склавенов и антов. Прокопий и Иордан проявляют хорошую осведомленность об их расселении. Согласно Иордану, склавены живут от низовьев Дуная «вплоть до Днестра и на севере до Вислы… Анты же, самые могущественные из них, там, где Понтийское море делает дугу, простираются от Днестра вплоть до Днепра». Прокопий, писавший несколько позже Иордана, о склавенах сообщает только то, что они обитают к северу от Дуная; зато он располагает информацией о более широком расселении антов: их западным пределом Прокопий называет нижний Дунай, а на востоке отводит им земли к северу от побережья Азовского моря. Эта территория в целом соответствует ареалу славянской пражско-пеньковской культуры V–VII вв.

В связи с географией расселения антов в них традиционно видели восточную, собственно «русскую» ветвь славян. Однако приписываемая антам выдающаяся роль в этногенезе русского народа не согласуется ни с неопределенностью происхождения этого этнонима, ни с краткостью их исторического существования, по крайней мере, в литературной традиции. Поэтому предпочтительнее говорить об убывающей, а не нарастающей силе антской колонизации южнорусских земель в VII–VIII вв., так как военная мощь антов в это время, как мы увидим, была значительно подорвана нашествием аваров. Потомками антов, вероятно, были летописные тиверцы, угличи и северяне, заселившие южную окраину Русской земли.

Жизнь славян в VI–VII вв.

Славяне, выступившие в VI в. на историческую сцену под своим именем, не были ни молодым, ни девственно-диким народом, вышедшим едва ли не нагишом из лесов и степей необозримой Сарматии, каким его изображали далеко не беспристрастные раннесредневековые писатели. По крайней мере, та часть из них, которая граничила с дунайскими и причерноморскими провинциями Римской империи, вынесла из поздней Античности немалый исторический и культурный опыт. Никогда славяне не стояли особняком от мировой истории, и если они до поры до времени не творили ее сами, то все равно она приходила к ним вместе с товарами греческих и римских торговцев, сеющими восхищение и соблазны, или врывалась по кровавым следам очередного повелителя, покорителя или потрясателя вселенной: всегда в виде Плутоса или Марса и почти никогда в образе Минервы.

Многое повидав и испытав, славяне немало усвоили. Искусство и ремесла, религия и нравы окружающих народов уже тогда оказывали значительное влияние на славянский культурный тип, как это происходило и позднее; при этом, однако, усвоение чужого не приводило ни к культурной, ни к расовой ассимиляции. Во многих отношениях славяне вступили в Средневековье почти на равных с ветшавшим античным миром: они умели громить войска ромеев в полевых сражениях и брать хорошо укрепленные города, организовывать речные переправы и морские экспедиции; их социальная структура, хотя и претерпела изменение и усложнение, соприкоснувшись с раннесредневековым византийским обществом, но все же сохранила своеобразие и доказала свою жизнеспособность; зависть и восхищение, которые они испытывали, взирая на изделия византийской городской промышленности, не позволяют нам пренебрежительно отнестись к их собственной тонкой технике обработки металлов, ювелирному, гончарному и кожевенному мастерству.

Начиная с VI в. славяне сделались основным военным противником Византии, что заставило византийских писателей обратить на них самое пристальное внимание. С этого времени наши предки как бы обретают историю (разумеется, историю «письменную»), или, скорее, она даруется им – в результате их соприкосновения с цивилизованным миром, и затем, в течение нескольких столетий, – лишь по мере взаимодействия с этим миром.

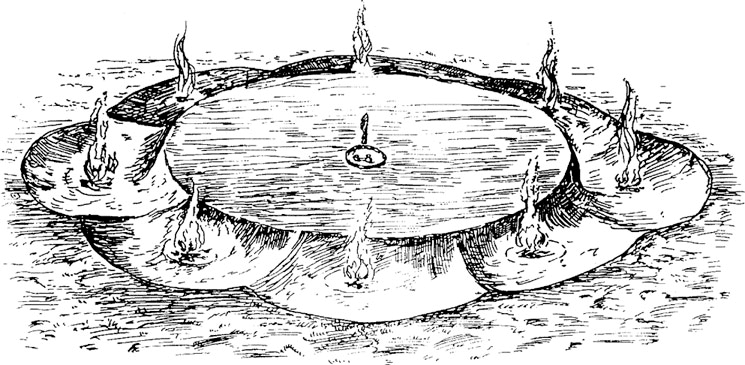

Святилище на Благовещенской горе во Вщиже (реконструкция)

Наиболее подробное этнографическое описание славян содержится в давно уже ставших хрестоматийными фрагментах сочинений императора Маврикия и Прокопия Кесарийского.

Оба византийских писателя отмечают подлинно варварскую неприхотливость быта славянских племен. «Жалкие хижины», расположенные далеко одна от другой, в труднопроходимых местах среди лесов, рек, болот и озер, – таковы, по их словам, славянские поселения. Византийцы, наследники эллинистической культуры, привыкли к проживанию в относительной тесноте и видели в ней некую норму, поэтому разбросанные усадьбы, дворы и прочие поселения славян особенно бросались им в глаза. Причину непритязательного отношения славян к своим жилищам, которые они легко покидают, часто передвигаясь с места на место, Маврикий усматривал в том, что славяне постоянно подвергаются нападениям соседних народов: опасность, говорит он, заставляет их устраивать с разных сторон много выходов из своих поселений, а также зарывать все ценные вещи в тайники. Археология, в общем, подтверждает эти сведения.

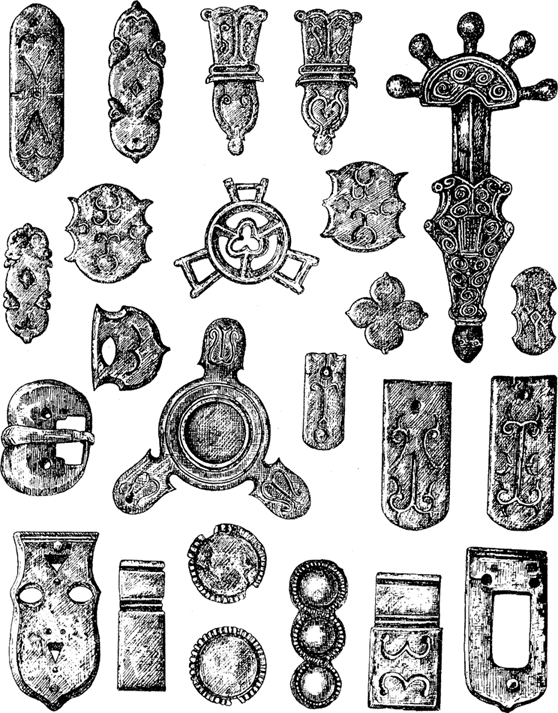

Например, Гочевское городище на берегу Ворсклы, относящееся к VI–VII вв., состоит из расположенных по кругу квадратных землянок размером 25 м². Глиняный очаг посередине и земляные скамьи вдоль стен исчерпывают все бытовые удобства. Возле этих хижин имеются ямы – нечто вроде пищевых складов с остатками проса и костей домашних животных. Среди находок того времени на территории от нижнего Дуная до реки Донец встречаются украшения из бронзы, серебра и золота как местного происхождения, так и греческие, добытые путем торговли или грабежа. Обычно эти находки называют «антскими кладами», хотя многие из них могут быть отнесены к иным, неславянским этническим группам.

Это несоответствие между сокровищами, находящимися в земле, и жалкой бедностью славянского быта наводит на мысль о неэкономическом использовании славянами захваченных богатств. Для варварских народов Европы клад имел прежде всего сакральную ценность – стоит вспомнить хотя бы наследственные сокровища Нибелунгов, утопленные в Рейне. Часто встречающееся расположение клада в центре погребальных курганов или поселений, то есть на явно сакральной территории, применение бересты в качестве оберточного материала не только для гробов и тел покойников, но и для сокровищ делают очевидными религиозные мотивы сокрытия кладов. Возможно, закапывание кладов в виде жертвоприношений было частью культа земли, широко распространенного среди славянских племен.

Вообще отношение к богатству в древних обществах существенно отличалось от нынешнего. Обладание богатством было важно прежде всего в социально-политическом, религиозном и даже этическом смысле. Богатство выступало в качестве, так сказать, нематериальной ценности. Не случайно слова «бог» и «богатство», оба старославянские, обнаруживают корневую связь, восходящую к индоевропейской общности. В золоте и серебре воплощались сила, счастье, благополучие – именно это в первую очередь и придавало ценность благородному металлу. Удача (военная, торговая) приносила богатство, которое, в свою очередь, олицетворяло и сулило успех и преуспеяние его обладателю в будущем. Главным стремлением было иметь богатство, накапливать, а не тратить его, так как оно аккумулировало в себе социальный успех его владельца и выражало благосклонное отношение к нему богов. Поэтому его необходимо было скрыть, спрятать, то есть сделать своим навечно, чтобы обеспечить процветание себе и своему роду.

Предметы из Мартыновского клада

Отсюда понятно, что в древности богатство не было напрямую связано с отношениями социального неравенства. Если сокровища и накапливались изначально в руках вождей, то формально принадлежали они все-таки племенному коллективу в целом, чьим олицетворением и являлся вождь. Но разумеется, близость вождя к накопленным богатствам, которыми род или племя определяли степень своего благосостояния, благоволения к ним высших сил и свое положение среди других родов и племен, постепенно усиливала его социальный престиж и власть. В хозяйственном же укладе племени или рода, равно как и в социально-экономических отношениях между их членами, богатство длительное время не играло существенной роли. Богатый человек не имел никаких преимущественных прав перед своими более бедными сородичами и соплеменниками. При господстве во внутренних экономических отношениях меновой торговли деньги расходовались от случая к случаю, главным образом в сношениях племени с внешним миром и опять-таки отнюдь не в производительных целях. Пожертвования в языческие святилища, покупка хорошего оружия, выкуп своих плененных сородичей, обеспечение военных операций – например, плата за переправу через реку, за передвижение по нейтральной территории или приобретение посредством подарков союзнических отношений, одаривание своих отличившихся дружинников или ополченцев – вот главные статьи расходов в бюджете любого варварского племени той эпохи.

Частая смена славянами мест поселений также была обусловлена не столько угрозой вражеских нападений, сколько условиями хозяйствования, в частности истощением пахотных земель. Понятие «частая смена», впрочем, нуждается в уточнении: согласно археологическим данным, славянские поселки существовали на одном месте зачастую десятилетиями и жители покидали их, вероятно, только в силу чрезвычайных обстоятельств.

Привязанность к земле не противоречила высокой мобильности славянского населения, ведь эта мобильность во многом объяснялась именно желанием завладеть более плодородными землями. На вновь колонизованных землях славяне сразу показали приверженность к освоению прогрессивных форм земледелия. Наряду с последним, чрезвычайно важную роль в хозяйственном укладе играло скотоводство. Описывая обыкновенный вид славянских поселений, Маврикий пишет о «множестве разнообразного скота и злаков, сложенных в скирды, в особенности проса и полбы». При всем том нужно учитывать, что древний славянин менее всего проявлял тягу к тому, чтобы стать крестьянином. Каждый мужчина был прежде всего воином и лишь потом земледельцем и пастухом.

Политическую и социальную организацию славянских племен Прокопий называет народовластием. В отличие от него Маврикий полагает, что славяне пребывают в состоянии анархии и взаимной вражды, не зная порядка и власти, добавляя, что у славян есть множество вождей, которые обыкновенно живут в несогласии друг с другом. Столкновения между склавенами и антами, а также проводимая в ряде случаев независимая друг от друга внешняя политика действительно зафиксированы в источниках. Все это типично для родоплеменной организации общества. Но замечание Маврикия об «анархии» следует понимать в том смысле, что у славян не было единодержавия, подобного императорской власти, которая для византийских писателей являла единственный образец подлинно легитимной власти.

Политический статус славянских «вождей» и размеры их власти остаются для нас неясными. Менандр Протектор, говоря о предводителях антов, употребляет термин «архонты», который вообще прилагался византийскими писателями к независимым правителям (князьям) варварских племен и племенных объединений, но из его дальнейших слов можно сделать вывод о существовании среди антских вождей определенной иерархии. Уже знакомый читателю рассказ Иордана о казни «короля» Боза и семидесяти старейшин подтверждает это и вместе с тем свидетельствует о высоком внутриплеменном авторитете славянских вождей, так как расправа над верхушкой антов прекратила их сопротивление готам. Этот эпизод сравним с рассказом Тацита о том, как знатный германец Сегест советовал римскому полководцу Вару заключить в оковы вождей германского племени херусков. «Простой народ, – уверял он, – ни на что не осмелится, если будут изъяты его предводители».

Племенной знати, следовательно, уже принадлежала ведущая роль в управлении. Хотя, по замечанию Прокопия, все дела решались у славян сообща, введенный Ф. Энгельсом термин «военная демократия», строго говоря, неприемлем для определения общественного строя варваров. «Демократическая» стадия развития доисторических обществ – не более чем иллюзия. В варварских коллективах власть изначально носила аристократический характер, то есть предполагала высокое личное значение вождя, исправлявшего высшие военные, судебные и жреческие функции, которые постепенно закреплялись за одним, «царским» родом. Под «демократизмом» властных отношений у варваров, таким образом, следует понимать только непринудительный, добровольный характер связи знати и рядовых членов племени.

Славянское общество было по преимуществу обществом свободных сородичей. Однако в нем уже существовал институт рабства. Рабами были пленники – мужчины, женщины и дети, захваченные в чужих землях во время военных походов. В VI столетии, по сведениям византийских авторов, их количество исчислялось уже десятками тысяч. Правда, рабство не было пожизненным. По истечении некоторого, точно установленного срока пленным предоставлялось на их усмотрение – вернуться домой за известный выкуп или остаться среди их бывших хозяев в качестве «свободных людей и друзей». Это показание Маврикия находит соответствие в древнерусском фольклоре. В былине о Чуриле Плёнковиче говорится, как этот богатырь попал в услужение к князю Владимиру, фактически став его домашним рабом. Затем, по прошествии некоторого времени, Владимир даровал Чуриле свободу в следующих словах:

Да больше в дом ты мне не надобно.

Да хоша в Киеви живи, да хоть домой поди.

Четкого, определенного законом (или даже обычаем) места для рабов в социально-экономическом укладе раннеславянского общества еще не было, а работорговля практически отсутствовала. Полон захватывали, во-первых, ради получения выкупа, причем выкупа коллективного и, следовательно, весьма прибыльного, так как в роли выкупающей стороны выступали в большинстве случаев византийские власти – государство и Церковь; и, во-вторых, для пополнения убыли мужского населения в военных походах – за счет тех пленников, которые после своего освобождения соглашались стать членами славянских родов. Род, племя выступали главными собственниками и распорядителями захваченного полона, а отдельные члены племени были, по сути, всего лишь временными пользователями рабского труда, в котором, впрочем, еще не существовало особой хозяйственной нужды. До своего выкупа или освобождения по сроку пленники выполняли роль домашних слуг, женщины зачастую становилась наложницами. Некоторую часть пленных использовали в качестве, так сказать, «алтарного мяса», то есть для ритуальных жертвоприношений, но этот кровавый обычай в Средневековую эпоху отмечен только у славян Балтийского региона.

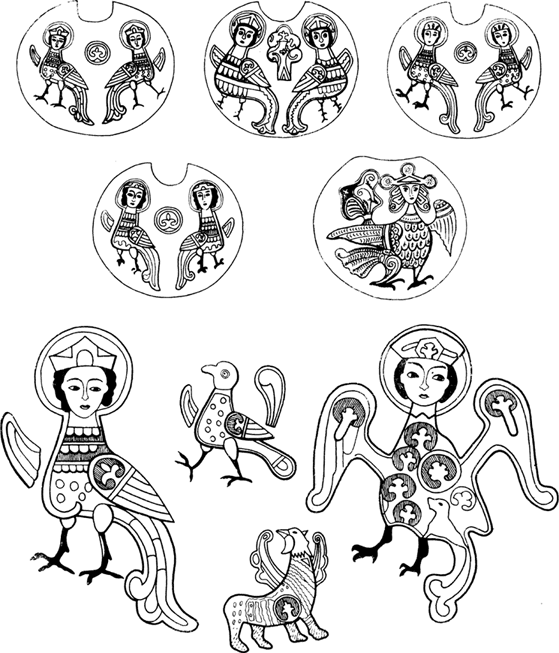

Религиозные представления славян обрисованы Прокопием в следующих словах: «…они считают, что один из богов – создатель молнии – именно он есть единый владыка всего, и ему приносят в жертву быков и всяких жертвенных животных. Предопределения же они не знают и вообще не признают, что оно имеет какое-то значение, по крайней мере, в отношении людей, но когда смерть уже у них в ногах, охвачены ли они болезнью или выступают на войну, они дают обет, если избегнут ее, сейчас же совершить богу жертву за свою жизнь; а избежав смерти, жертвуют, что пообещали, и думают, что этой-то жертвой купили себе спасение. Однако почитают они и реки, и нимф, и некоторые иные божества и приносят жертвы также и им всем, и при этих-то жертвах совершают гадания».

Жертвенник V–VIII вв. в старейшей части Старокиевской горы (рис. В.В. Хвойко, 1908 г.)

Раннеславянское святилище

Из этого отрывка явствует, что, в отличие от греков, чья мысль о судьбе-роке была глубоко проникнута фаталистическим миропониманием, у славян понятие судьбы, видимо, включало в себя свободную возможность ее изменить. Роковые моменты человеческой жизни, конечно, не отрицались, однако даже они несли в себе выбор, по крайней мере внутренний. А уже совершенный поступок оценивался божеством, влияние которого не могло не отразиться на судьбе (в «Слове о полку Игореве» приводится «припевка» певца Бояна: «Ни хитрому, ни гораздому суда Божия не минути»). В таком понимании судьба одновременно может выступать и как реальная действующая сила, и как не существующая в фатальном смысле, вследствие возможности изменить ее своим же выбором-поступком. Наличие самих судьбоносных моментов говорит о том, что в целом судьба могла представляться славянами как канва жизни, хотя и изменяемая волей человека.

Насколько можно судить по археологическим находкам, славянский религиозно-обрядовый комплекс верований и обрядов включал в себя культ предков, аграрный и скотоводческий культы, а также культ домашнего очага. Но в целом наши знания о язычестве славян в ту эпоху чрезвычайно скудны, поэтому дополнить сообщение Прокопия практически нечем. Можно лишь уточнить, что под богом-громовержцем подразумевается отнюдь не Перун, который, скорее всего, не был общеславянским божеством и никогда не почитался в качестве «единого владыки всего». Прямую параллель к сообщению Прокопия содержит показание немецкого хрониста XII в. Гельмольда, который, говоря о балтийских славянах, отметил, что «среди многообразных божеств… они признают и единого бога, господствующего над другими в небесах», и что «они от крови его происходят, и каждый из них тем важнее, чем ближе он стоит к этому виду богов». Далее Гельмольд называет и имя этого бога: «Среди множества славянских божеств главным является Святовит… Рядом с ним всех остальных они [славяне] как бы полубогами почитают».

Нимфы – это, вероятно, русалки, или вилы.

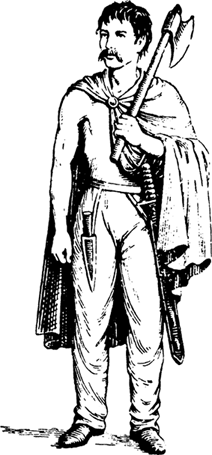

Славяне, по словам Прокопия, – это высокие и сильные люди, «телом же и волосами не слишком светлые и не рыжие, отнюдь не склоняются и к черноте, но все они чуть красноватые», то есть русые. Обыкновенной одеждой славянских мужчин была длинная рубаха и плащ, но многие, как пишет Прокопий, не имея ни того ни другого, довольствовались одними штанами; при этом «они постоянно покрыты грязью». Исидор Севильский в своем сочинении «О свойствах народов» также отмечает в качестве характерной национальной черты «нечистоту славян», воздавая, впрочем, всем сестрам по серьгам. Другие народы характеризуются им тоже не слишком лестно: отмечены «зависть иудеев», «раболепие сарацин», «обжорство галлов», «дикость франков», «тупость баваров», «пьянство испанцев», «злоба британцев», «алчность норманнов» и т. д.; шведы попали в разряд грязнуль вместе со славянами.

Вилы-русалки (сирины) на колтах и других предметах

Эти рослые, красивые, хотя не совсем опрятные люди любили весело пожить, попировать (вспомним угощение «медосом» Приска) и отличались замечательной музыкальностью. У Феофилакта Симокатты (ум. после 628 г.) находим идиллический рассказ о захваченных ромеями трех славянах. При них не имелось никакого оружия и вообще «ничего железного», одни только «кифары», как возвышенно именует хронист славянские гусли. Будучи отведены к императору, они, в ответ на его расспросы, рассказали, что «их страна не знает железа, что делает их жизнь мирной и невозмутимой; они играют на лирах, не знакомые с пением труб. Ведь тем, кто о войне и не слыхивал, естественно, как они говорили, заниматься безыскусными мусическими упражнениями». Написанный как будто пером Руссо, этот рассказ отражает скорее предрассудки цивилизованного человека относительно простоты и «естественности» жизни «дикарей», чем подлинные условия жизни славянских племен; но он, безусловно, интересен как свидетельство музыкальных талантов наших предков.

Маврикий, кроме того, отмечает свойственные славянам добродушие и гостеприимство. Славянские женщины, по его словам, «целомудренны сверх всякой человеческой природы, так что многие из них кончину своих мужей почитают собственной смертью и добровольно удушают себя, не считая жизнью существование во вдовстве». Подобный обычай у славян VI в. археологически неизвестен. Англосаксонский миссионер VII в. Бонифаций сообщает еще об обычае самосожжения вдовы на костре умершего мужа, распространенном у балтийских славян. И действительно, останки молодой женщины, сожженной на погребальном костре ее мужа-воина, были обнаружены археологами в одном из захоронении VII–VIII вв. в Прютцке близ Бранденбурга и во многих парных погребениях, относящихся к X столетию.

О боевых качествах славян и постановке у них военного дела Прокопий и Маврикий, оба профессиональные военные, отзываются без тени пренебрежения. Исключительно свободолюбивые, славяне «никоим образом не склонны ни стать рабами, ни повиноваться, особенно в собственной земле». Все взрослое мужское население было воинами; сражались в основном пешими, лошадей использовала, вероятно, только племенная знать – князья и старейшины, так как конь считался священным животным. «Каждый мужчина, – пишет Маврикий, – вооружен двумя небольшими копьями, а некоторые из них и щитами, крепкими, но труднопереносимыми. Пользуются они также деревянными луками и небольшими стрелами, намазанными отравляющим веществом, которое оказывает действие, если пораженный им заранее не намазался соком териака или другими средствами, известными врачебным наукам, либо если тотчас не вырезал рану, чтобы отрава не распространилась на все тело». Действительно, наконечники копий, дротиков, стрел преобладают среди археологических находок того времени, относящихся к славянскому вооружению. Не зная правильного боевого порядка, славяне предпочитали совершать нападения на своих врагов в «местах лесистых, узких и обрывистых», причем, как предупреждает Маврикий, они были неистощимы на военные хитрости, «ночью и днем выдумывая многочисленные уловки». Засады и внезапные нападения были их излюбленными тактическими приемами. На открытых местах они редко принимали сражение. Если же такое случалось, то славяне с криком (другой писатель говорит о «волчьем вое») всем скопом устремлялись на врага. Дальнейшее зависело от случая: «И если неприятели поддаются их крику, славяне стремительно нападают; если же нет, прекращают крик и, не стремясь испытать в рукопашной силу своих врагов, убегают в леса, имея там большое преимущество, поскольку умеют сражаться подобающим образом в теснинах».

Древнеславянский воин. V–VI вв.

Боевым кличем в древности действительно выигрывали сражения. Показательна в этом отношении знаменитая битва между римлянами и кельтами, происшедшая в 390 г. до н. э. Противники впервые столкнулись на поле боя, и римляне буквально оцепенели, увидев перед собой рослых воинов с развевающимися волосами, танцующих под непривычные для римского уха звуки музыкальных инструментов, напоминающие звериный рев. А когда кельты единогласно издали страшный крик, повторенный вдалеке эхом долин, римлян охватил панический ужас, и они, даже не попытавшись вступить в бой, обратились в бегство.

Неистовство варваров, проявляемое ими в бою, вообще поражало людей античной культуры, «порождая великий ужас». Изматывающий душу, вызывающий оцепенение боевой клич непременно присутствует в античных описаниях сражающихся варваров. Характерны следующие строки Аммиана Марцеллина, повествующего о битве под Адрианополем в 378 г. между готами и римлянами: «Можно было видеть варвара, преисполненного ярости, со щеками, сведенными судорогой от пронзительного вопля, с подсеченными коленными сухожилиями, или с отрубленной правой рукой, либо с растерзанным боком, находящегося уже на самой грани смерти и все еще с угрозой вращающего свирепыми глазами».

Боевой клич у всех древних народов имел сложное предназначение, совмещая военно-психологическую и магическую функции. Во-первых, при помощи его (иногда подсобными средствами служили также музыка, песни и танцы) воины входили в состояние экзальтации и устрашающим образом воздействовали на психику противника. А во-вторых, в состав боевого клича непременно входили различные заклинания, имеющие целью обезвредить вражеских богов или духов и тем самым лишить неприятеля силы. В «Слове о полку Игореве» русские воины криком «перегорождают поля» и «полки побеждают, звонячи в прадедню славу», то есть славяне боевым кличем призывали на помощь своих предков-покровителей.

Для славянского войска не существовало водных преград. Привыкнув селиться по руслам рек, славяне легко переправлялись через них в случае необходимости и в этом искусстве, по мнению Маврикия, не имели себе равных. Реки и озера служили также убежищем для мирного населения, женщин, стариков и детей, внезапно застигнутых опасностью. В этом случае они погружались глубоко в воду, держа во рту длинные тростинки, и так, «лежа навзничь на глубине, они дышат через них и выдерживают много часов, так что не возникает на их счет никакого подозрения». Только опытные византийские воины могли распознать ложную тростинку «по срезу и положению», и тогда спрятавшимся приходилось плохо. Обнаружив их, ромеи сильным ударом по тростинке пронзали сидящим в воде глотки или, выдернув тростинки, вынуждали людей вынырнуть из воды.

Достигнутый славянами к VI в. культурный уровень сохранялся почти неизменным на протяжении всего периода славянской колонизации Европы; из всех известных им искусств и ремесел одному только военному искусству суждено было развиваться преимущественно перед другими.