Глава 10

Далеко-далеко в Назарете сидела в своей хижине у горящего светильника Мария, жена плотника Иосифа. Дверь хижины была открыта, и Мария мотала пряжу. Мотала она в спешке, потому как решила отправиться на поиски сына по окрестным селам.

Она мотала шерсть, но мысленно была далеко: кружила по полям, устремлялась в Магдалу и Капернаум, металась, отчаявшаяся и одинокая по берегам Геннисаретского озера. Мысленно она устремилась на поиски сына. «Он снова бежал без оглядки, снова Бог донимает его своим стрекалом, не щадя ни его, ни меня. В чем мы перед Ним провинились? Таковы уготованные нам радость и слава? Зачем Ты покрыл цветом посох Иосифа и отдал меня в жены этому старику? Зачем Ты метнул молнию и оплодотворил чрево мое единственным порченым сыном? Я цвела, словно древо миндальное, покрытое цветом от корней до самой вершины, когда держала его у груди своей. Проходившие мимо соседи с восхищением смотрели на меня и говорили: «Ты самая счастливая женщина, Мария!» Идущие мимо караваны останавливались, купцы сходили с верблюдов, клали дары к ногам моим и говорили: «Кто эта женщина, что расцвела, словно древо миндальное?» Но нежданно налетел ветер, и цвет мой осыпался… И теперь, скрестив руки на осиротевшей груди, я взываю к Тебе с мольбой: «Да свершится воля Твоя, Господи! Ты дал мне расцвесть, и от Твоего же дуновения потеряла я листву. Есть ли надежда, что я расцвету вновь, Господи?»

«Разве нет надежды сердцу моему обрести покой? — спрашивал себя и ее сын, когда, огибая озеро ранним утром, увидел он обитель, вклинившуюся между зелено-красных скал. — Почему по мере приближения к обители сердце мое трепещет все сильнее? Разве не вступил я на путь истинный, Господи? Не Ты ли направил меня к этому святому скиту? Так почему же Ты не желаешь простереть длань свою, дабы утешить сердце мое?»

Два монаха в белоснежных одеждах вышли из широких врат обители и, поднявшись на скалу, вглядывались в сторону Капернаума.

— Нет еще… Нет… — сказал один из них — коротконогий, горбатый, полоумный.

— Не поспеет, не застанет его в живых, — сказал другой — верзила, рот которого, с акульим разрезом губ, доходил до самых ушей. — Послушай-ка, Иеровоам, я сам постою здесь в дозоре, пока не покажется верблюд.

— Пойду погляжу, как он помирает, — обрадовался горбун и стал спускаться со скалы.

Сын Марии в нерешительности стоял на пороге обители. Входить или не входить? Сердце его тревожно стучало. Круглый двор был покрыт плитами. Ни деревца зеленого, ни цветка, ни птицы, только дикие сикоморы росли вокруг… Круглой нелюдимой пустыней казался этот двор, а вокруг него, словно могилы, высеченные в скале отверстия — кельи.

«И это Царство Небесное? — спросил себя юноша. — Разве здесь обретет покой сердце человеческое?»

Он все стоял и смотрел, не решаясь переступить через порог. Две черные овчарки выскочили из угла и принялись лаять на него.

Горбун увидел гостя, свистнул на собак, те умолкли, а горбун обернулся и внимательно осмотрел пришельца с ног до головы. Его глаза показались монаху очень печальными, одежда — очень бедной, а ноги его кровоточили. Монаху стало жаль юношу.

— Добро пожаловать, брат! — сказал горбун. — Что за ветер занес тебя к нам в пустыню?

— Бог! — глубоким, полным отчаяния голосом ответил Сын Марии.

Монах испугался. Никогда еще не приходилось ему слышать, чтобы уста человеческие произносили имя Божье с таким ужасом. Он скрестил руки на груди и молчал.

— Я хочу видеть настоятеля, — сказал гость спустя некоторое время.

— Ты его можешь видеть, а вот он тебя — нет. Зачем он тебе?

— Не знаю. Сон мне приснился. Я пришел из Назарета.

— Сон? — переспросил полоумный монах и рассмеялся.

— Страшный сон, старче, С тех пор сердце мое не находит покоя. Настоятель — святой человек, Бог научил его толковать птичий язык и сновидения. Потому я и пришел.

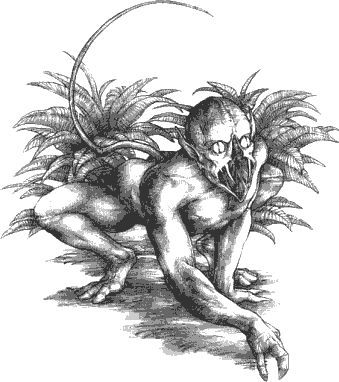

Ему никогда не приходило в голову явиться в обитель, чтобы вопросить настоятеля о смысле сновидения, увиденного в ту ночь, когда он мастерил крест: неистовое преследование, рвущийся вперед рыжебородый и устремившиеся за ним карлики с орудиями пыток в руках. Но теперь, когда он в нерешительности стоял на пороге обители, сновидение вдруг молнией пронеслось в его памяти. «Вот почему я пришел! — мысленно воскликнул юноша. — Из-за этого сна. Бог послал его мне, чтобы указать путь, а настоятель даст ему истолкование».

— Настоятель при смерти, — сказал монах, — ты пришел слишком поздно, брат. Поворачивай обратно.

— Бог велел мне, — сказал Сын Марии. — Разве Он может обманывать людей?

Монах захихикал. Он много повидал в жизни и поэтому не особенно доверял Богу.

— А разве Он — не Бог? — сказал монах. — Что Ему на ум взбредет, то Он и сделает. Разве был бы Он всесильным, если бы не мог творить несправедливость?

Он ласково похлопал гостя по спине, но его ручища была слишком тяжела и причинила юноше боль.

— Не горюй, — сказал монах. — Входи. Здесь я за старшего.

Они вошли во двор.

Поднялся ветер. По плитам кружился песок. Мутное кольцо опоясало солнце. Воздух потемнел. Посреди двора зиял пересохший колодец. Некогда здесь была вода, теперь же колодец был засыпан песком. На его выщербленных краях устроились погреться на солнце две ящерицы.

Келья настоятеля была открыта. Монах взял гостя за плечо.

— Постой здесь, — сказал он. — Я спрошу разрешения у братьев. Никуда не уходи.

Скрестив руки на груди, горбун вошел внутрь. Собаки стояли теперь по обе стороны у входа, вытянув шеи, словно принюхиваясь, и жалобно скулили. Настоятель лежал посреди кельи, ногами к двери, а вокруг чутко дремали в ожидании изнуренные всенощным бодрствованием монахи. Умирающий лежал на соломе. Лицо его пребывало в постоянном напряжении, глаза были открыты и обращены к распахнутой двери. Семисвечный светильник все еще горел у него в изголовье, освещая выпуклый блестящий лоб, ненасытные глаза, орлиный нос, иссиння-бледные губы и длинную белоснежную бороду, целиком закрывавшую обнаженную костлявую грудь. В глиняную курильницу на раскаленные угли бросили смешанный с розовым маслом ладан, и в воздухе стояло благоухание.

Монах сразу же позабыл о цели своего прихода и уселся вместе с собаками на корточках у порога.

Солнечные лучи уже достигли двери, готовые проникнуть внутрь и добраться до ног настоятеля, а Сын Марии все стоял снаружи и ждал. Было тихо. Слышалось только повизгивание псов, да еще доносились издали размеренные удары молота, медленно стучавшего по наковальне.

Гость ждал долго. Уже наступил день, а про него забыли. И сам он забылся, стоя под лучами утреннего солнца. Ночь была прохладной, и теперь его промерзшие кости наслаждались теплом.

Вдруг в полной тишине раздался голос монаха, стоявшего в дозоре на скале:

— Едут! Едут!

Все бросились наружу, оставив настоятеля одного.

Сын Марии набрался отваги, робко шагнул раз, другой и очутился на пороге кельи. Там, внутри, было спокойствие смерти, спокойствие бессмертия, бледно отсвечивали залитые солнцем худые ноги настоятеля. У потолка звенела пчела: черное мохнатое насекомое мягко кружилось вокруг семи свечей, перелетало от одного пламени к другому, словно выбирая, на котором из них сгореть.

И вдруг настоятель шевельнулся. Собрав все силы, он поднял голову и тут же широко раскрыл глаза: рот его оставался открытым, а ноздри задрожали, жадно втягивая воздух. Сын Марии прикоснулся в знак приветствия рукой к левой половине груди, затем к губам и ко лбу. Губы настоятеля дрогнули.

— Ты пришел… Пришел… — прошептал он так тихо, что Сын Марии даже не расслышал.

На суровом печальном лице настоятеля появилась улыбка, полная несказанного блаженства. И сразу же глаза его закрылись, ноздри замерли, уста сомкнулись, а скрещенные на груди руки сползли по обе стороны тела с раскрытыми кверху ладонями.

Между тем два верблюда опустились во дворе на колее, монахи подбежали к ним и помогли почтенному раввину спешиться.

— Он жив? Жив еще? — в отчаянии спрашивал юный послушник.

— Еще дышит, — ответил старец Аввакум. — Все видит, все слышит, но не говорит.

Первым в келью вошел раввин, а за ним послушник с драгоценным мешком, в котором были мази, травы и чудодейственные амулеты целителя. Два черных пса, поджав хвосты, даже не повернулись. Положив головы наземь, они скулили жалобно, словно люди.

Услышав скуление, раввин покачал головой. «Я прибыл слишком поздно…» — подумал он, но не сказал ничего.

Раввин опустился на колени рядом с настоятелем, наклонился над ним, приложил руку к сердцу, приблизил губы к губам настоятеля.

— Слишком поздно, — прошептал он. — Я прибыл слишком поздно… Да продлится ваша жизнь, отцы!

Монахи стали голосить и, склоняясь над покойником, благоговейно целовали его, как то велел порядок и в соответствии с чином каждого: отец Аввакум — в глаза, прочие монахи — в бороду и в раскрытые ладони, послушники — в ноги. Кто-то взял с опустевшей скамьи настоятельский посох и положил его справа от святых останков.

Стоя на коленях, почтенный раввин смотрел на покойника, не в силах оторвать от него глаз. Что означала эта торжествующая улыбка? Какой смысл заключало в себе таинственное сияние вокруг смеженных очей? Некое солнце падало на этот лик, некое солнце незаходящее, и не покидало его. Что это было за солнце? Раввин посмотрел вокруг. Стоявшие на коленях монахи продолжали свершать поклонение. Иоанн припал губами к ногам покойника и плакал. Почтенный раввин вопросительно переводил взгляд с одного монаха на другого и вдруг заметил в глубине кельи Сына Марии — тот тихо и неподвижно стоял в углу, скрестив руки на груди. И на лице его была та же торжествующая и умиротворенная улыбка, что и на лице усопшего.

— Господи Всемогущий, Адонаи, — в страхе прошептал почтенный раввин. — Доколе Ты будешь искушать сердце мое? Помоги разуму моему познать и принять решение!

На другой день яростное кроваво-красное солнце в темном венце взметнулось из песка. Горячий ветер подул с востока из пустыни. Мир покрылся мраком. Два черных монастырских пса попробовали было залаять, но в пасти им набился песок, и они умолкли. Припав к земле, верблюды ожидали с закрытыми глазами.

Держась цепью друг за друга, чтобы не упасть, монахи медленно, на ощупь продвигались вперед. Они несли хоронить останки настоятеля, сбившись в кучу и крепко вцепившись в тело, чтобы защитить его от порывов ветра. Пустыня колыхалась, поднимаясь и опускаясь словно море.

— Это ветер пустыни, это дыхание Иеговы, — прошептал Иоанн, тесно прижимаясь к Сыну Марии. — Он иссушает всякий зеленый лист, заставляет иссякнуть всякий источник, наполняет рот песком. Мы оставим святые останки в яме, волны песка нахлынут и поглотят их.

В какое-то мгновение — в то самое мгновение, когда они переступали через порог обители, огромный, черный, рыжебородый кузнец с молотом на плече встрепенулся во мгле и посмотрел на них. Но тут же его укутал песок, и он исчез. Сын Зеведея увидел в смерче это чудище и в страхе схватил своего товарища за плечо.

— Кто это был? — спросил он тихо. — Ты видел его?

Сын Марии не ответил. «Все это устроил Бог сообразно воле своей, — подумал он. — Здесь, в пустыне на краю света, свел Он со мною Иуду. Да свершится воля Твоя, Господи…»

Согнувшись, монахи продвигались все вместе вперед, и ноги их вязли в горячем песке. Краем рясы они прикрывали рот и ноздри, но песчинки все же проникали им в горло и легкие.

Старец Аввакум шел впереди. Ветер закружил его и швырнул наземь. Ослепленные песчаным облаком, монахи не видели этого и прошли прямо по его телу. Пустыня свистела, звенели камни, старец Аввакум кричал хриплым голосом, но никто не слышал его.

«Почему дыхание Иеговы — не свежий ветер, дующий с Великого Моря? — хотел сказать Сын Марии своему товарищу, но не смог открыть рта. — Почему ветер Иеговы не наполнит водой пересохшие колодцы в пустыне? Почему не любит он зеленой листвы и безжалостен к людям? О, если бы нашелся человек, который добрался бы до Бога, пал Ему в ноги и, прежде чем Тот испепелит его, поведал о страданиях человеческих, о страданиях земли и зеленого листа!»

Иуда все, еще стоял у низкого входа в отдаленную келью, отданную ему под мастерскую, и хохотал, смотря на похоронную процессию, которая то вязла в песке и исчезала из виду, то снова, покачиваясь, продвигалась вперед. Он заметил того, за кем охотился, и его темные глаза вспыхнули. «Велик Бог Израиля, — радостно прошептал Иуда. — Все устраивает Он к лучшему. Это Он привел изменника к острию моего ножа». Иуда довольно погладил усы и вошел внутрь. В келье было темно, только в углу светились в небольшой печи раскаленные угли. Коротконогий монах — полусвятой-полусумасшедший — раздувал мехами огонь.

— Эх, отче Иеровоам! — весело сказал кузнец. — Так это и есть ветер Божий? Вот это по мне! И я бы так дул, будь я Богом!

Монах рассмеялся.

— А я бы и вовсе не дул. Устал я… — сказал он, откладывая мехи и вытирая пот со лба и шеи. Иуда подошел ближе:

— Не окажешь ли мне любезность, отче Иеровоам? Вчера в обитель пришел гость — юноша с черной бородкой, босой, полоумный, как и твоя святость, и с повязкой на голове, на которой красные пятна.

— Я первым увидел его! — гордо сказал монах. — Это, дорогой мой кузнец, самый настоящий умалишенный. Говорит, будто видел сон и пришел из самого Назарета за его толкованием к настоятелю — да простит его Бог!

— Послушай! Разве не ты ведаешь приемом гостей? Если кто-нибудь приходит сюда, разве не ты убираешь его келью, стелешь постель и приносишь еду?

— Конечно же, я. На другой службе от меня никакого толку, поэтому я ведаю приемом гостей: стираю, подметаю, кормлю наших посетителей.

— В таком случае, постели ему сегодня на ночь в моей келье. Не могу спать в одиночестве, что тут поделаешь, Иеровоам? Мне снятся дурные сны, Сатана приходит искушать меня, и я боюсь впасть во грех. А если рядом со мной слышно дыхание человеческое, я чувствую себя спокойно! Послушай, я подарю тебе ножницы для стрижки овец, и ты сможешь стричь себе бороду. Ты сможешь стричь и других монахов, и верблюдов, и никто больше не посмеет сказать, что ты ни на что не годен… Слышишь, что я тебе говорю?

— Давай сюда ножницы!

Кузнец порылся в своем мешке и вынул оттуда огромные, покрытые ржавчиной ножницы. Монах схватил их, поднес к свету, стал раскрывать и снова закрывать с ненасытным восторгом.

— Велик Ты, Господи, и чудны творения Твои, — прошептал он в беспредельном умилении.

— Итак? — спросил Иуда, встряхнув монаха, чтобы вернуть его к действительности.

— Он будет у тебя вечером, — ответил монах, прижал к себе ножницы и убежал.

Монахи уже возвращались. Им не удалось уйти далеко от обители. Вихрь Иеговы кружил их и повергал наземь. Монахи нашли яму, скатили туда труп, стали звать старца Аввакума прочесть молитву, но не смогли найти его, и тогда почтенный раввин из Назарета наклонился над ямой и крикнул опустошенной, бездушной плоти: «Ты — прах, так возвратись же во прах, душа покинула тебя, и нет больше нужды в тебе, ибо долг твой тобою исполнен. Ты исполнило свой долг, тело, ты помогло душе снизойти в изгнание земное, провести несколько солнц и лун среди песка и камней, согрешить, выстрадать, возжелать родины своей — неба и отца своего — Бога. Ты больше не нужна настоятелю, плоть, растворись же!»

Пока раввин говорил, на труп настоятеля уже опустился тонкий слой песка, покрывший его лицо, бороду, руки. Затем поднялись новые песчаные тучи, и монахи отправились в обратный путь. В ту минуту, когда ведавший приемом гостей полоумный схватил ножницы и убежал, ослепшие, с потрескавшимися губами и опрелыми подмышками монахи, еле держась на ногах, входили в обитель, таща с собой старца Аввакума, которого нашли на обратном пути наполовину засыпанного песком.

Почтенный раввин протер влажной тряпкой глаза, губы и шею, опустился на корточки перед опустевшей скамьей настоятеля и стал слушать, как за запертой дверью иссушает и разрушает мир дыхание Иеговы. В голове его от виска к виску проходили друг за другом пророки: в таком же горячем воздухе взывали они к Богу, таким же горячим должны были чувствовать они приближение Господа Всесильного к устам и очам своим.

«Бог есть пустыня, ветер, зной, молния, но не сад цветущий — я знаю это, — шептал он. — Сердце же человеческое — лист зеленый, несомый в вихре и иссушаемый Богом. Что делать, как вести себя, дабы смягчился лик Его? Когда мы приносим Ему в жертву агнцев, Он кричит: «Не желаю я мяса, только псалмы утоляют глад мой!» Но лишь откроем мы уста и начнем песнопения, Он снова кричит: «Не желаю я слов, одно лишь мясо агнца — сына моего единственного — насыщает глад мой!»

Почтенный раввин вздохнул. Он устал, а думы о Боге только раздражали его. Раввин стал искать место где-нибудь в углу, желая прилечь. Уставшие, измученные бессонницей монахи разбрелись по кельям, чтобы уснуть и увидеть во сне настоятеля. Сорок дней душа его будет кружить вокруг обители, входить в кельи, смотреть, что делают монахи, давать им наставления и журить их. Итак, монахи улеглись, чтобы отдохнуть и увидеть во сне настоятеля. Почтенный раввин огляделся вокруг, но никого не было. Только два черных пса вошли, улеглись на плитах и, скуля, принюхивались к пустой скамье. Снаружи стучался в дверь, тоже пытаясь проникнуть внутрь, разъяренный вихрь.

Раввин хотел уж было прилечь рядом с собаками, но тут заметил Сына Марии, который неподвижно стоял в углу и смотрел на него. Сон сразу же улетучился с его отяжелевших век, он беспокойно сел и кивком велел сыну своего брата подойти ближе. Тот словно только и ожидал этого призыва. Горькая улыбка появилась на устах юноши. Он приблизился.

— Садись, Иисусе, — сказал раввин. — Я хочу поговорить с тобой.

— Я слушаю, — сказал юноша, опускаясь рядом на колени. — Я тоже хочу и должен поговорить с тобой, дядя Симеон.

— Что ты здесь шатаешься? Мать твоя ходит по селам, ищет тебя и места себе не находит.

— Она ищет меня, а я ищу Бога, стало быть, встретиться мы никогда не сможем, — ответил юноша.

— Сердца у тебя нет. Ты никогда не любил, как любят люди, ни отца, ни мать…

— Тем лучше. Сердце мое — уголь пылающий и жжет того, к кому приближается.

— Что с тобой? Как ты можешь говорить такие слова? Чего тебе не хватает? — сказал раввин, вытягивая шею, чтобы лучше видеть Сына Марий. — На глазах у тебя слезы. Какая-то тайная печаль гложет тебя, дитя мое. Открой мне свою печаль, и тебе полегчает. Какая-то глубокая боль…

— «Какая-то»? — прервал его юноша, и лицо его исчезло в горькой усмешке. — «Какая-то»? Да их целое множество!

Душераздирающий вопль поверг раввина в ужас. Он положил руку на колено юноше, желая ободрить его.

— Я слушаю, дитя мое, — мягко сказал раввин. — Открой мне свои страдания, дай им выйти наружу — они свирепствуют во мраке, но свет убивает их. Не стыдись и не бойся! Говори!

Но Сын Марии не знал, о чем говорить, с чего начать, что сокрыть как неприличное глубоко в душе, в чем исповедаться, чтобы обрести покой. Бог, Магдалина, семь грехов, кресты, распятые проходили и исчезали друг за другом, разрывая все внутри него…

Раввин гладил ему колени и смотрел на него с немой мольбой.

— Не можешь, дитя мое? — тихо и нежно спросил он наконец. — Не можешь?

— Не могу, дядя Симеон.

— Много у тебя искушений? — спросил раввин еще тише, еще нежнее.

— Много. Много… — с ужасом ответил юноша. — Много.

— И я тоже, дитя мое, много претерпел в юности… — со вздохом сказал почтенный раввин. — Бог тоже мучил, испытывал меня, желая увидеть, устою ли я и как долго устою. Много было и у меня искушений: одни — с дикими ликами, этих я не боялся; другие — со спокойными, полными неги. Их я боялся и потому пришел, как ты знаешь, сюда, обрести покой в этой обители, куда пришел теперь и ты. Но здесь-то и настиг меня преследовавший меня Бог, наслав искушение, облаченное женщиной… Я впал — о горе! — в искушение, и с тех пор (может быть, именно к этому и стремился Бог, может быть, именно потому Он и мучил меня?), с тех пор я успокоился. Успокоился и Бог. Мы примирились. И ты тоже примиришься с Ним и исцелишься, дитя мое.

Сын Марии покачал головой.

— Вряд ли я исцелюсь так легко, — тихо сказал он.

Юноша умолк. Молчал и сидевший рядом раввин. Оба они дышали тяжело, учащенно.

— Не знаю, с чего начать. Лучше и вовсе не начинать. Мне стыдно, — сказал юноша, пытаясь встать. Но теперь раввин сильно сжал его колени.

— Сиди! — приказал он. — Не уходи! Стыд тоже искушение. Преодолей его и останься! Наберись терпения — я буду задавать тебе вопросы. Я буду спрашивать, а ты будешь отвечать. Зачем ты пришел в обитель?

— Чтобы спастись.

— Спастись? От чего? От кого?

— От Бога.

— От Бога? — воскликнул в ужасе раввин.

— Он преследовал меня, вонзал свои когти мне в голову, в сердце, в тело и желал столкнуть меня…

— Куда?

— В пропасть.

— В какую пропасть?

— В Его пропасть. Он велит мне встать и заговорить, но что я могу сказать? «Мне нечего сказать, оставь меня!» — кричал я Ему. Но Он не оставлял меня. «Ах, Ты не желаешь оставить меня?! Хорошо же, вот я Тебе покажу! Ты увидишь, почувствуешь ко мне отвращение и оставишь меня». Так я впал во все грехи.

— Во все грехи?! — воскликнул раввин. Но юноша не слышал старика. Негодование и боль овладели им.

— К чему было избирать меня? Заглядывал ли Он в сердце мое?! Все змеи сплелись там, внутри меня, и издают шипение. Шипят и пляшут. Все грехи. А первый, самый первый…

Он запнулся. Пот выступил у корней его волос. Юноша умолк.

— «Первый, самый первый»? — тихо повторил раввин.

— Магдалина! — сказал юноша и поднял голову.

— Магдалина?!

Почтенный раввин побледнел.

— Это я виноват, что она вступила на этот путь, я. Еще малым, ребенком я дал ей познать плоть. Я исповедуюсь! Слушай же и трепещи, почтенный раввин! Мне было тогда около трех лет, я забрался в твой дом, когда никого из вас там не было, взял Магдалину за руку, мы разделись, легли наземь, и наши стопы прильнули друг к другу. О, какая это была радость, какой грех! С тех пор и пропала Магдалина, ибо не могла она больше жить без мужчины, без мужчин…

Сын Марин глянул на почтенного раввина, но тог зажал голову в коленях и молчал.

— Это я виноват! Я! Я! — воскликнул Сын Марии, ударяя себя в грудь. Спустя некоторое время он заговорил снова:

— И если бы только это! Сызмала скрываю я глубоко внутри себя не только демона прелюбодеяния, но и демона гордыни, почтенный раввин! Еще совсем маленьким — я и на ногах стоял еще не совсем твердо и все хватался за стену, чтобы не упасть, — уже тогда я мысленно взывал в гордыне: «Боже! Сделай и меня Богом! Боже! Сделай и меня Богом! Боже! Сделай и меня Богом!» И ходил, держась за стену. А однажды я держал обеими руками огромную гроздь винограда, проходившая мимо цыганка приблизилась присела рядом, взяла меня за руку и сказала: «Дай мне виноград, а я поведаю тебе твою судьбу». Я дал ей виноград, она склонилась над моей ладонью и воскликнула: «О! О! Я вижу кресты, кресты и звезды!» И засмеялась. «Ты станешь царем Иудейским!» — сказала она и пошла прочь. А я поверил в это, возгордился и уже с тех пор, дядя Симеон, уже с тех пор повредился рассудком. До нынешнего дня не исповедовался я в том перед человеком, ты — первый, кому я говорю все это, дядя Симеон. С того самого дня я повредился рассудком.

Он умолк и, помолчав немного, закричал:

— Я — Люцифер! Я! Я!

Раввин оторвал голову от колен и простер руку к устам юноши.

— Молчи! — приказал он.

— Не буду молчать! — ответил распалившийся юноша. — Коль я заговорил, так не буду молчать! Я — лжец, лицемер, трус и никогда не говорю правду, не имея на то смелости. Когда я смотрю на идущую мимо женщину, то краснею и опускаю голову, но в глазах у меня одно лишь прелюбодеяние. Я не поднимаю руки, чтобы украсть, побить или убить кого-нибудь, но не потому, что не желаю того, а потому что боюсь. Хочу поднять голову против собственной матери, против центуриона, против Бога — и боюсь. Я боюсь, боюсь! Если ты отверзнешь мне нутро, то увидишь, что там, внутри, сидит дрожащий заяц — Страх. Страх, и ничего больше. Он для меня и отец, и мать, и Бог.

Почтенный раввин взял юношу за руки и держал их в своих ладонях, желая успокоить его, но тот вздрагивал и трепетал.

— Не бойся, дитя мое, — говорил раввин, пытаясь утешить его. — Чем больше демонов внутри нас, тем больше ангелов можем мы сотворить. Ибо ангелами называем мы раскаявшихся демонов, поверь мне. Один только вопрос хочу я задать тебе, Иисусе: ты когда-нибудь познавал женщину?

— Нет, — тихо ответил юноша.

— И не хочешь познать?

Юноша покраснел. Он молчал, не произнося ни звука, и только кровь стучала у него в висках.

— Не хочешь познать? — снова спросил старец.

— Хочу… — ответил юноша так тихо, что раввин едва услыхал его.

Но Сын Марии тут же встрепенулся, словно пробуждаясь ото сна, и закричал:

— Не хочу! Не хочу!

— Почему? — спросил раввин, не зная другого средства исцелить юношу от страдания.

Он судил по себе самому, он судил по множеству одержимых, которые пускали пену изо рта, кричали, богохульствовали, оттого что им было тесно в этом мире, но, взяв жену, уже не чувствовали тесноты, а произведя на свет детей, и вовсе успокаивались.

— Мне этого недостаточно, — сказал юноша уже твердо. — Мне мало этого.

— Недостаточно? — спросил изумленный раввин. — Чего же ты хочешь?

В памяти юноши возникла Магдалина: горделивая походка, стройный стан, накрашенные глаза, губы, щеки, открытая грудь, зубы, которые сверкают на солнце, когда она смеется. Она проходила перед мысленным взором юноши покачивающейся походкой, и тело ее менялось. У нее было множество тел, а затем Сын Марии видел целое озеро (возможно, это было Геннисаретское озеро) и вокруг озера — тысячи мужчин и женщин, тысячи Магдалин, с поднятыми кверху счастливыми лицами, сиявшими от падавших на них с высоты лучей солнца. Это было не солнце, это был он сам — Сын Марии, склонявшийся над лицами, отчего те исполнялись сияния. Что это было? Радость? Любовь? Избавление? Юноша не мог разглядеть этого — он видел только сияние.

— О чем ты думаешь? — спросил раввин. — Почему ты не отвечаешь?

Юноша вспыхнул.

— Ты веришь в сны, дядя Симеон? — резко спросил он. — Я верю. Только в них я и верю. Однажды я видел сон. Будто какие-то невидимые враги привязали меня к сухому кипарису, а всюду в теле моем с ног до головы торчали длинные красные стрелы и струилась кровь. На голову же мне надели венец из терниев, среди шипов которых переплелись огненные буквы, гласившие: «Святой Богохульник». Это я святой Богохульник, раввин Симеон. Так что не спрашивай меня! Я буду богохульствовать!

— Что ж, давай, богохульствуй, дитя мое, — спокойно сказал почтенный раввин и снова взял его за руки. — Богохульствуй, если тебе полегчает от этого.

— Некий демон внутри меня восклицает: «Ты — не Сын Плотника, ты — сын царя Давида! Ты — не человек, но Сын человеческий, о котором пророчествовал Даниил. Более того, ты — Сын Божий! И более того, ты — Бог!»

Раввин слушал, опустив голову, и дрожь пробегала по его дряхлому телу. На пересохших губах юноши выступила пена. Язык его прилип к гортани, он не мог больше говорить. Да и что мог еще сказать Сын Марии? Он сказал уже все и чувствовал в сердце опустошенность. Юноша рванулся, высвободил свои руки из рук раввина, встал и взглянул на старца.

— Есть еще вопросы? — язвительно спросил он.

— Нет, — ответил старик.

Он почувствовал, как сила его уходит в землю и исчезает там. Многих демонов изгнал он за свою жизнь через уста людские. С края света приходили к нему одержимые, и он исцелял их. Демоны, владевшие теми людьми, были малыми и простыми — демоны купели, гнева, недомогания. Но сейчас… Как бороться с этим демоном?

Снаружи все еще бился в дверь ветер Иеговы, пытаясь проникнуть внутрь. Никаких других звуков не было слышно. Ни шакала на земле, ни ворона в воздухе. Все притаилось в страхе, ожидая, когда минует Гнев Господень.