Книга: Некоторые вопросы теории катастроф

Назад: Глава 17. «Спящая красавица и другие сказки», сэр Артур Квиллер-Коуч

Дальше: Часть третья

Глава 18. «Комната с видом», Э. М. Форстер

Великий покойный Хорэс Ллойд Суизин (1844–1917), британский эссеист, лектор, сатирик и тонкий наблюдатель общественных нравов, пишет в своей автобиографической книге «Назначенные встречи. 1890–1901» (1902): «Путешествуя, открываешь не столько удивительные тайны иных стран, сколько удивительные тайны своих попутчиков. Среди них могут встретиться восхитительные виды, порой довольно скучные пейзажи, а иногда попадаются такие коварные территории, что лучше бросить всю затею с путешествием и воротиться поскорее домой».

До конца полугодия я Ханну больше не видела, а Джейд и других встречала пару раз, когда начались экзамены.

– Увидимся в будущем году, Оливки! – сказал Мильтон, проходя мимо меня возле закусочной «Скрэтч».

Я, кажется, углядела у него на лбу морщинки, свидетельствующие о преклонном возрасте, но пристально рассматривать постеснялась.

Чарльз собирался на десять дней во Флориду, Джейд – в Атланту, Лу – в Колорадо, Найджел – к бабушке с дедушкой (кажется, в штат Миссури). Мне, таким образом, предстояли рутинные каникулы с папой и новой книгой Рикланда Гештальта, посвященной критике американской судебной системы, – «Оседлать молнию» (2004). Но когда я сдала последний экзамен – углубленный курс истории искусства, – папа объявил, что приготовил для меня сюрприз.

– Ранний подарок к окончанию школы. Небольшое Abenteuer – или лучше было бы сказать, aventure – напоследок, прежде чем ты от меня избавишься. Скоро ты будешь меня называть… Как там говорилось в том слюнявом фильме с придурковатыми старичками – старпер?

Оказалось, что папин старый друг по Гарварду, доктор Майкл Серво Куропулос (папа ласково называл его Ром-бабой, и поэтому я предполагала, что он похож на пропитанный ромом кекс), уже восемь лет преподавал в Париже, в Сорбонне, древнегреческую литературу и давно звал папу в гости.

– Он приглашает нас погостить, и мы, безусловно, остановимся у него. Квартира, насколько я понимаю, царская, на самом берегу Сены. У него в семье деньги лопатой гребут. Импорт-экспорт и так далее. Но сперва, я думаю, было бы «шикарно» пожить пару-тройку дней в гостинице, распробовать la vie parisienne. Я заказал номер в «Ритце».

– В «Ритце»?!

– Au sixième étage. Звучит волнующе.

– Пап…

– Я хотел взять номер, где останавливалась Коко Шанель, но он был уже занят. Я думаю, все хотят номер Коко.

– Но…

– Ни слова о расходах! Я же говорил, я специально копил деньги, чтобы можно было себе позволить маленькие безумства.

Конечно, и поездка, и обещанная роскошь поражали, но еще больше я удивлялась, как по-детски радуется папа. Джин Келли сплошной, «Поющие под дождем» и так далее. Я его таким не видела с тех пор, как июньская букашка Тамара Сотто из города Притчард, штат Джорджия, пригласила папу на тракторные гонки «Месиво монстров»; билеты достать невозможно, если только у тебя нет родных или знакомых среди трактористов («Как думаете, если я суну полсотни одному из этих беззубых чудо-старичков, он мне позволит сесть за руль?» – спрашивал папа). А еще я на днях узнала (мятая бумажка печально выглядывала из мусорного ведра в кухне), что «Федеральный форум» отклонил свежую папину статью под названием «Четвертый рейх». Обычно папа в таких случаях дулся несколько дней, время от времени разражаясь тирадами о том, как в Америке давят критику, будь то в популярной прессе или в малотиражном издании.

Но нет, папа сиял и лучился как ни в чем не бывало. За два дня до намеченного отъезда он притащил домой кучу путеводителей (среди которых отметим Paris, Pour Le Voyageur Distingué [Бертро, 2000]), туристических планов города, чемоданов на колесиках, дорожных несессеров, миниатюрных ламп для чтения, надувные подушки, теплые носки для отдыха в самолете, два комплекта каких-то странных затычек для ушей («Аэротишь» и «Авиаберуши»), несколько шелковых шарфов («Все парижанки носят шарфы, чтобы казалось, будто они только что сошли с фотографий Дуано», – пояснил папа), пару карманных разговорников и рассчитанный на сто часов учебный видеокурс «La Salle Conversation Classroom» (надпись на коробке гласила: «Освойте второй язык в совершенстве всего за пять дней. Станьте звездой застольной беседы!»).

Вечером 20 декабря мы с папой поднялись на борт самолета компании «Эр Франс», испытывая трепет, «какой только можно ощутить, прощаясь со своим багажом и слабо надеясь увидеться с ним вновь через две тысячи миль». Вылетев из аэропорта Хартсфилд в Атланте, мы 21 декабря под моросящим дождиком приземлились в аэропорту Шарль-де-Голль в Париже (см. «Путеводные знаки. 1890–1897», Суизин, 1898, стр. 11).

Встретиться с Ром-бабой мы планировали не раньше 26-го (насколько я поняла, он пока гостил у родных на юге Франции). Таким образом, первые пять дней в Париже мы с папой провели вдвоем, как в старые добрые вольвовские дни, говорили только друг с другом и никого вокруг не замечали.

Мы ели тонюсенькие блины и курицу в красном вине. Ужинали в дорогих ресторанах, где из окон открывались потрясающие виды на город, а мужины с горящими глазами готовы были в любой миг сорваться в погоню за встречной женщиной – так птица в клетке скачет возле прутьев, надеясь отыскать хотя бы крохотную щелку и вырваться на волю. После обеда мы с папой погребали себя в каком-нибудь джаз-клубе вроде «au Caveau de la Huchette» – задымленного подвала, где посетители обязаны три с половиной часа просидеть молча и неподвижно, застыв, как охотничья собака, почуявшая дичь, в то время как джазовое трио (с блестящими от пота лицами, будто они намазались маргарином), закрыв глаза, гипнотизируют зал риффами и синкопами, а их пальцы, словно тарантулы, бегают по струнам и клавишам.

Официантка уверяла, что за нашим столиком любил сидеть Джим Моррисон. Якобы он колол себе героин в том самом темном углу, где теперь устроились мы с папой.

– Мы бы хотели пересесть во-он за тот столик, s’il vous plaît, – отреагировал папа.

Несмотря на такую волнующую обстановку, я все время думала о доме. Вспоминала удивительные рассказы Ханны. Как пишет Суизин в книге «Положение вещей. 1901–1903» (1902): «Находясь в одном месте, человек думает о другом; танцуя с женщиной, невольно мечтает о плавных контурах обнаженного плеча другой; проклятие человечества – неспособность достичь состояния удовлетворенности, когда и ум, и тело блаженно пребывают в одной-единственной гавани!» (стр. 513).

Верно подмечено! Хоть я и была довольна жизнью (особенно в те минуты, когда папа не замечал, что в уголке рта у него остался крем от эклера, или, отбарабанив на «безупречном» французском длиннющую фразу, встречал в ответ недоуменные взгляды), а все-таки по ночам не могла заснуть – беспокоилась из-за нашей компании. Ужасно стыдно признаваться, ведь по-хорошему после рассказа Ханны мое отношение к ним должно бы остаться прежним. А я невольно видела их в другом свете – ярком и беспощадном, и теперь все наши представлялись мне чем-то вроде процессии поющих оборванцев-беспризорников в фильме «Оливер!», который мы с папой посмотрели как-то скучным вечером в Вайоминге, закусывая солененьким попкорном.

Утром после ночных раздумий я чуть крепче сжимала папину руку, перебегая вместе с ним через дорогу на Елисейских Полях, и чуть громче смеялась над его едкими комментариями по поводу толстых американцев в одежде цвета хаки именно в ту минуту, когда толстый американец в одежде цвета хаки спрашивал у хозяйки кондитерской, где здесь туалет. Я, словно тяжелобольная при смерти, вглядывалась в папино лицо и чуть не плакала, увидя едва заметные морщинки у глаз, черную крапинку на радужке левого глаза и обтрепанные манжеты вельветового пиджака – это я в детстве обтрепала, без конца дергая папу за рукав. Я благодарила Бога за такие вот мелкие детали, на которые никто другой и внимания не обратит, потому что эти тонкие, как паутинка, ниточки – единственное, что отличает меня от них.

От таких мыслей наши стали всюду мне мерещиться, как в фильмах Хичкока. Несчитаное количество раз я видела Джейд – вот она, идет впереди по рю Дантон, ведет на поводке надменного мопса. Высветленные волосы, ярко-красная помада, джинсы и жвачка – Джейд, как она есть. А вот Чарльз, худой, насупленный и белобрысый, пьет кофе в маленьком кафе, а бедняжка Мильтон сидит на тротуаре возле метро «Одеон», и ничего-то у него в этой жизни нет, кроме спальника и свирели. Узловатыми пальцами он наигрывает грустную рождественскую песенку – мелодия из четырех нот. Босые ноги сбиты в кровь, кожа огрубела, словно мокрая джинсовая ткань.

Даже Ханна мелькнула разок, во время единственного происшествия, которое папа не запланировал (по крайней мере, насколько я знаю). Двадцать шестого декабря, под утро, в гостинице случилась тревога – кто-то сообщил о бомбе. Завыла сигнализация, постояльцев и служащих отеля, прямо как были – в неглиже, сверкающих лысинами и голыми грудями, – вытряхнули на Вандомскую площадь, словно консервированный суп-пюре из банки.

Неумолимая деловитая собранность, свойственная всему персоналу «Ритца», оказалась всего лишь непрочной магической иллюзией, действующей, пока сотрудники физически находятся внутри отеля. А под ночным небом они вмиг, словно заколдованная тыква, обратились в обычных людей, дрожащих от холода и хлюпающих носами на ветру.

Папа, конечно, с восторгом наблюдал эту драматическую интерлюдию. «Нас, наверное, по телевизору покажут, в новостях», – радовался он, пока мы ждали пожарных, стоя рядом с белым как мел коридорным в переливчатой шелковой пижаме горохового цвета. И тут я увидела Ханну. Она была намного старше, все еще стройная, но уже заметно увядшая. Рукава ее пижамы были закатаны, словно у водителя грузовика.

Она спросила:

– Что происходит?

– Э-э… – сказал перепуганный коридорный. – Je ne sais pas, madame.

– Что значит tu ne sais pas?

– Je ne sais pas.

– А кто-нибудь знает? Или все вы тут сидите, как лягушки на листьях кувшинки?

(К папиному нескрываемому разочарованию, тревога оказалась ложной – просто неполадки с электричеством. Наутро – это было наше последнее утро в отеле – мы с папой, проснувшись, обнаружили в номере бесплатный завтрак и карточку, отпечатанную изящным золотым шрифтом, с извинениями за причиненные неудобства.)

Ветреным вечером двадцать шестого декабря мы попрощались с отелем и повезли чемоданы через весь город к Ром-бабе, в необъятную квартиру, занимающую два верхних этажа каменного дома семнадцатого века на острове Святого Людовика.

– Неплохо, м-м? – сказал Серво. – Да-а, девочкам нравилось в этом сарае, пока они росли. Все их французские друзья-подружки рвались в гости по выходным, просто отбою не было. Как вам Париж, м-м?

– Невероя…

– Электра не любит Париж. Ей больше нравится Монте-Карло, и она права. Нам, парижанам, не продохнуть от туристов, а Монте-Карло – заповедник, туда можно попасть, только если у тебя… сколько? Один, два миллиона? Сегодня все утро проговорил с Электрой по телефону. Она мне позвонила. «Папа! – говорит. – Меня приглашают на работу в посольство». Сколько деньжищ обещают платить, я чуть со стула не упал. Девятнадцать лет всего, она перескочила через три класса. В Йеле ее обожают. Психею тоже. Она в этом году поступила, а ее на подиум зазывают – летом попробовала себя топ-моделью. Заработала столько, что весь Манхэттен можно скупить на корню, а этот, как его, который нижнее белье? Кельвин Кляйн. Влюбился без памяти. В девять лет она писала сочинения, как Бальзак. Учителя плакали, когда читали. Постоянно мне твердили, что она – поэт. А поэтами не становятся, понимаете, поэтами рождаются! Говорят, настоящий поэт появляется всего раз… как это? М-м? Раз в столетие!

Доктор Майкл Серво Куропулос был смуглый грек, обладающий неиссякаемым запасом разных историй, мнений обо всем на свете, а также подбородков. Лет под семьдесят, лишний вес, курчавые, как у барашка, белоснежные волосы и тускло-карие глаза, непрерывно перебегающие с одного предмета на другой, словно пара катящихся игральных кубиков. Он постоянно потел и страдал своеобразным тиком: то и дело хлопал себя ладонью по груди, а потом растирал это место круговыми движениями. Каждую реплику заканчивал утробным «м-м», а разговоры, не затрагивающие его семью, воспринимал как зараженные термитами здания, подлежащие немедленному сносу посредством очередной оды Электре или Психее. Двигался очень быстро, несмотря на хромоту и деревянную трость, которая, будучи прислоненной к прилавку, пока ее владелец заказывает un pain au chocolat, с грохотом падала на пол, иногда при этом больно стукая по ногам других посетителей («М-м? Ай-яй-яй, excusez-moi!»).

– Он всегда хромал, – сказал папа. – Еще когда мы учились в Гарварде.

Как выяснилось, он еще и не любил фотографироваться. Когда я в первый раз вытащила из рюкзака «мыльницу», доктор Куропулос прикрыл лицо рукой и наотрез отказался ее убрать.

– М-м… Не надо, я плохо получаюсь на фотографиях.

В другой раз он сбежал в туалет на целых десять минут.

– Прошу меня простить! Жаль прерывать фотосессию, но зов природы, знаете ли…

На третий раз он пустил в ход затрепанную байку о масаях – ее часто поминают, когда хотят показать свою образованность по части первобытных верований.

– Масаи говорят, фотографирование похищает душу. Не хочу рисковать!

(Между прочим, сведения безнадежно устарели. Папа одно время жил в Великой рифтовой долине и говорит, за пять долларов практически любой представитель народа масаи младше семидесяти пяти позволит похищать его душу, сколько тебе заблагорассудится.)

Я спросила папу, откуда такая странность.

– Не знаю, но не удивлюсь, если за ним охотится налоговая служба.

Невозможно было себе представить, чтобы папа добровольно согласился провести с этим человеком пять минут, а не то что шесть дней. Никакой дружбы тут не было и в помине. По-моему, они друг друга терпеть не могли.

Сидеть за столом с Ром-бабой – мало сказать, нерадостно; это изощренная пытка. Расправляясь с тушеной говядиной или ножкой ягненка, он ухитрялся так перемазаться, что я невольно думала: хоть бы он салфетку за ворот себе заправлял, что ли, хоть это и не принято. Руки доктора Куропулоса, будто две толстые испуганные кошки, норовили неожиданно метнуться через весь стол и цапнуть солонку или бутылку вина (он сперва наливал себе, а потом, спохватившись, – папе).

Меня-то больше расстраивали не манеры доктора, а стиль застольной беседы. Примерно на середине закусок, если не раньше, они с папой затевали странный словесный поединок – бодались, точно лоси во время гона или какие-нибудь жуки-носороги.

Насколько я уловила, началось все с тонких намеков Ром-бабы в том духе, что мой папа, конечно, молодец, вырастил гениального ребенка («Маленькая птичка мне начирикала, что по возвращении домой нас ждут добрые вести из Гарварда», – пафосно сообщил папа за десертом в ресторане «Лаперуз»), однако он, доктор Майкл Серво Куропулос, известнейший специалист по классической литературе, воспитал двух гениальных дочек («В две тысячи четырнадцатом к Психее обращались из НАСА, приглашали участвовать в проекте по исследованию Луны. Я бы вам больше рассказал, но эта информация засекречена. Приходится хранить молчание ради Психеи и ради дряхлющей супердержавы…»)

Словесные баталии папу заметно утомляли, пока он не обнаружил ахиллесову пяту Серво – младшего сынка с не оправдавшим себя именем Атлант. Наследник не то что мир на плечах держать – первый курс в Университете Рио-Гранде в мексиканском городе Куэрво осилить не смог. Папа вынудил Ром-бабу признаться, что бедный мальчик сейчас обретается где-то в Южной Америке.

Я старалась не обращать внимания на эти дурацкие стычки и аккуратно ела, поднимая белый флаг в виде долгих извиняющихся взглядов в сторону расстроенных официантов и посетителей за ближайшими столиками. Только когда дошло до патовой ситуации, я решилась поддержать папу.

– «Мы любим красоту, состоящую в простоте, и мудрость без изнеженности», – изрекла я насколько могла торжественней после сорокапятиминутной речи Серво о том, как в 1996 году в Каннах некий знаменитый сын миллиардера (Серво не вправе называть имен) влюбился в двенадцатилетнюю Электру, когда она на пляже строила замок из песка, проявляя при этом необыкновенное мастерство и тонкое чувство современного дизайна, которому позавидовал бы Мис ван дер Роэ.

Самый завидный жених в мире настолько потерял голову от любви, что Серво подумывал уже, не обратиться ли в суд: пусть запретят назойливому поклоннику, а также его четырехсотфутовой яхте со спортзалом и посадочной площадкой для вертолета (яхту влюбленный грозился переменовать в «Электру») на пушечный выстрел приближаться к неотразимой крошке.

Сложив руки на коленях, я окинула зал взором Истинного Всеведения, точно голубка, которую Ной отправил в полет со своего ковчега и которая вернулась к нему с оливковой ветвью.

И шепотом прибавила:

– Так сказано у Фукидида, в книге второй.

Ром-баба только глаза выпучил.

Через три дня таких мучений, судя по обреченному выражению папиных глаз, мы с ним пришли к одному и тому же выводу: надо искать другое жилье. Конечно, прекрасно, что у папы с доктором Куропулосом общие воспоминани о брюках клеш и полубаках в Гарварде, но сейчас эпоха коротких стрижек и узких штанов. Гарвардская дружба на фоне общей популярности блузок из марлевки, сабо и брюк на подтяжках в конечном счете ничем не лучше дружбы в наши дни, когда в ходу приталенные рубашки из хлопка, коллаген и мобильники с гарнитурой, чтобы руки были свободны и можно было без затруднений делать покупки, одновременно разговаривая по телефону.

Однако я ошиблась! Папе, как видно, серьезно промыли мозги (см. статью «Херст, Патрисия» в кн. «Альманах бунтовщиков и мятежников», Скай, 1987). Он радостно объявил, что проведет в обществе Серво целый день в Сорбонне. Там открылась вакансия преподавателя, и папа не прочь ее занять, пока я прозябаю в Гарварде, а поскольку провести целый день среди научных сотрудников мне наверняка будет скучно, то меня с собой не берут, а велят развлекаться своими силами. Папа вручил мне триста евро, банковскую карточку «Мастеркард», ключ от квартиры и клочок миллиметровки с записанными на нем номерами домашнего и мобильного телефонов Серво. Мы договорились встретиться в половине восьмого вечера в ресторане «Ле Жорж» на верхнем этаже Центра Помпиду.

– Это будет настоящее приключение! – с неискренним энтузиазмом провозгласил папа. – Пишет же Бальзак в «Утраченных иллюзиях», что Париж нужно познавать самому!

Ничего подобного Бальзак не писал.

Поначалу я даже обрадовалась, что смогу отдохнуть от этой парочки. Пусть Ром-баба с папой наслаждаются общением друг с другом. Но настроение у меня испортилось после того, как я шесть часов бродила по улицам и по музею Орсэ, объедаясь круассанами и пирожными, при этом воображая себя юной герцогиней инкогнито («Одаренный путешественник неизбежно придумывает себе вымышленную личину, – отмечает Суизин в своей книге „Пожитки. 1920“ [1911]. – Если на родине он всего лишь обычный семьянин, один из миллиона финансистов в скучных деловых костюмах, в чужой стране он может, если пожелает, явиться хоть вельможей»). Я стерла ноги до волдырей, а уровень сахара в крови упал до самой низкой отметки. Я решила вернуться в квартиру Серво, с некоторым злорадством рассчитывая порыться в его вещах, а именно поискать где-нибудь в шкафу, под носками, фоточки, доказывающие, что его замечательные дочки – не те небожительницы, какими Ром-баба их выставляет, а самые обычные смертные, рыхлые, прыщавые, с мутными глазенками и кривыми, точно лакрица, губами.

К тому времени я доплелась ни больше ни меньше как до Пляс Пигаль, поэтому обратно поехала на метро. Сделала пересадку на станции «Конкорд» и, уже выходя на станции «Сен-Поль», вдруг увидела спускающихся по лестнице мне навстречу мужчину и женщину. Я остановилась, глядя им вслед. Женщина была из тех невысоких суровых девиц, что не ходят, а маршируют, – с темными волосами, не доходящими до плеч, и в зеленом квадратистом пальто. Ее спутник, намного выше ростом, был в джинсах и замшевой короткой куртке. Она что-то ему сказала – кажется, по-французски. Он засмеялся, громко, но как-то расслабленно, словно лежа в гамаке на солнышке, и сунул руку в задний карман брюк за билетом.

Андрео Вердуга.

Я, наверное, прошептала это вслух, судя по тому, что какая-то пожилая француженка, чье увядшее лицо обрамлял шарф с цветочным рисунком, презрительно глянула на меня, проталкиваясь мимо. А я, не дыша, кинулась обратно и чуть не сбила с ног направляющегося к выходу человека с пустой детской коляской. Андрео и девушка уже прошли через турникет. Я хотела бежать за ними на платформу, но билет у меня был в одну сторону, а возле кассы стояла очередь в четыре человека. Уже ощущалась дрожь приближающегося поезда. Те двое остановились довольно далеко от меня – Андрео ко мне спиной, Зеленое Пальто – к нему лицом. Он что-то говорил; скорее всего, в таком духе: «ДА ТЧК ПОНИМАЮ ТЧК (OUI ARRETE JE COMPRENDS ARRETTE), – и тут налетел поезд, заныли, открываясь, двери, и Андрео учтиво пропустил Зеленое Пальто вперед. Я мельком увидела только профиль, когда он входил в вагон.

Двери захлопнулись. Поезд зарычал и втянулся в тоннель.

Дальше я шла как в тумане. Невозможно, это не он. Так не бывает! Я, как Джейд, приукрашиваю действительность. Когда тот человек спускался по лестнице, на ходу расстегивая куртку, мне показалось, что на запястье у него – тяжелые серебряные часы с браслетом. У Андрео-садовника, участника уличных перестрелок, не умеющего связать два слова по-английски, просто не могло быть таких часов – разве только за три года, что мы не виделись (если не считать того случая в «Уол-Марте»), он стал успешным предпринимателем или получил наследство от дальнего родственника в Лиме. И все-таки… Кусочек профиля, что я успела углядеть, размытый силуэт на лестнице, мужественный аромат одеколона, следующий за ним неспешным прогулочным шагом, как ходят пафосные загорелые красавцы на палубе яхты, – все эти штрихи складывались в убедительную картину. А может, мне встретился его двойник? Доппельгангер? В конце концов, мне и вся наша компания попадалась на каждом шагу. Аллисон Смитсон-Кальдона в своем бескомпромиссном исследовании всевозможных удвоений и повторений, «Парадокс близнецов и атомные часы» (1999), попыталась научно доказать несколько мистическую теорию о том, что у каждого из нас есть где-то близнец. Ей удалось подтвердить данный факт для трех из каждых двадцати пяти испытуемых, вне зависимости от национальной и расовой принадлежности (стр. 250).

Приоткрыв наконец дверь в квартиру Серво, я с удивлением услышала их с папой голоса, доносящиеся из гостиной; от нее меня отделял коридор и темная прихожая. «Ага, любовь и дружба слегка простыла», – отметила я с удовлетворением. Папа и доктор Куропулос орали друг на друга, как Панч и Джуди.

– Устраивать истерику по такому поводу… – Это папа (Джуди).

– Тебе не понять, что это на самом деле значит! – Это уже Серво (Панч).

– Не надо демагогии! Ты же бешеный, как…

Ату его, ату!

– А ты в своем лекционном зале прячешься и доволен?

– Как подросток, у которого гормоны играют! Иди прими холодный душ!

Наверное, они услышали, как закрылась дверь, хоть я и старалась потише. Голоса смолкли, будто их обрубили топором. В коридор высунулась папина голова.

– Радость моя! – улыбнулся он. – Как прогулялась?

– Нормально.

Из-под папиного локтя высунулась круглая седовласая голова Серво. Глазки бегали, точно блестящий шарик в рулетке. Серво молчал, но губы у него беззвучно двигались, как будто их дергали за невидимые ниточки, привязанные к уголкам.

– Я так устала! – бодро объявила я. – Пойду прилягу.

Я повесила куртку, бросила на пол рюкзак и, светски улыбаясь, поднялась наверх.

Коварный план состоял в том, чтобы снять обувь и вернуться подслушивать, – наверняка ведь спор продолжится свистящим шепотом (хорошо бы хоть не по-гречески или на каком-нибудь еще неведомом языке). Но когда я в одних носках прокралась вниз, папа с доктором Куропулосом уже чем-то громыхали в кухне и ругались по самым безобидным поводам – например, о различиях между анисовкой и абсентом.

В тот вечер мы решили не ходить в «Ле Жорж». Лил дождь, мы смотрели «Каналь-Плюс», доедали остатки курицы и играли в «Скрэббл». Я выиграла два раза подряд, и папа чуть не лопнул от гордости. Серво пытался качать права, утверждая, что Кембриджский словарь ошибается – в Британии, мол, слово «лицензия» пишется через «С», но я его добила двумя точными выстрелами: «голограмма» и «монокуляр». Серво весь побагровел и промямлил, что Электра – президент университетского дискуссионного клуба, а сам он еще не вполне оправился после гриппа.

Мне никак не удавалось поговорить с папой наедине. К полуночи оба не выказывали признаков усталости и, что самое обидное, как будто нисколько друг на друга не злились. Ром-баба любил сидеть в громадном красном кресле, сняв туфли и носки – его могучие красные ступни покоились на пухлой бархатной подушке (две телячьи котлеты, приготовленные для королевской трапезы). Пришлось мне сделать скорбные глазки в стиле «Подайте корочку хлебца». Папа хмурился, изучая доставшиеся ему буквы, и ничего не замечал. Тогда я применила более сильное средство: взгляд умирающего тигренка, молящего о глотке воды. Когда же и это осталось без внимания, пустила в ход отчаянный взгляд: «Спасите! СОС! Да спасите же!»

Наконец-то папа объявил, что проводит меня спать.

– Из-за чего вы ссорились, когда я пришла? – спросила я, как только мы оказались одни в моей комнате.

– Жаль, что ты это услышала… – Папа сунул руки в карманы, глядя в окно, где дождь стучал ногтями по крыше. – У нас с Серво, если можно так выразиться, накопилось много взаимных претензий, и каждый винит в этом другого.

– Почему ты сказал, что он ведет себя как подросток, у которого играют гормоны?

Папа смутился:

– Я так сказал?

Я кивнула.

– А что я еще говорил?

– Больше я ничего не расслышала.

Папа вздохнул:

– Есть у Серво такой заскок… Наверное, у всех свои заскоки. Так вот, Серво все, что угодно, превращает в олимпийское состязание. Ему доставляет удовольствие поставить человека в неловкую ситуацию и смотреть, как тот барахтается. Глупость, в сущности. А теперь ему взбрела в голову идиотская мысль, будто бы мне надо снова жениться. Я ему, конечно, сказал, что это абсурд, что он лезет не в свое дело, что статус женатого человека – не главное в жизни…

– А он женат?

– Давно уже нет. Знаешь, я даже и не помню, что стало с Софией.

– Она в сумасшедшем доме.

– О, нет! – засмеялся папа. – Серво в целом безобиден, если его держать в рамках. Иной раз даже остроумен.

Я сказала:

– Он мне не нравится!

В принципе, я не привыкла бросаться такими огульными заявлениями. Чтобы они звучали убедительно, требуется волевое лицо, свидетельствующее о богатом жизненном опыте (как, например, у Чарлтона Хестона в фильме «Десять заповедей»). Но иногда, хоть логических оснований для твоего мнения нет, просто чувствуешь так, и все тут. Приходится высказываться напрямик, уж какое бы там лицо ни было.

Папа присел ко мне на край кровати:

– Трудно с тобой не согласиться. Самодовольная напыщенность в больших дозах неизбежно вызывает тошноту. Я и сам немного зол. Сегодня утром я как дурак потащился с ним в Сорбонну – все бумаги с собой взял, статьи, резюме, – а оказалось, никакой вакансии нет. Преподаватель латыни попросился в отпуск на три осенних месяца, только и всего. Тут и всплыла истинная причина: Серво целый час уговаривал меня пригласить на обед грассирующую даму по имени Флоранс. Она, видите ли, выдающийся специалист по Симоне де Бовуар. Нашла чем заниматься, нечего сказать! Глаза подводит сильнее, чем Рудольф Валентино. Я несколько часов проторчал у нее в кабинете. Там душно, как в погребе, а дама курит неперывно. Какое влюбиться, там рак легких огрести можно!

– По-моему, у него нет детей, – прошептала я. – Разве только тот, что сбежал в Колумбию. А про остальных он врет.

Папа нахмурился:

– У Серво есть дети.

– Ты их видел?

Он задумался:

– Нет, не видел.

– А на фотографиях?

Папа еще подумал:

– Нет.

– Потому что они – плод его болезненного воображения.

Папа расхохотался.

Я уже хотела рассказать ему, как встретила в метро Андрео Вердугу в замшевой куртке и с серебряными часами на руке, но удержалась. Очень уж невероятное совпадение. Я наверняка почувствовала бы себя жалкой дурой. «Тайно, по-детски верить в сказки – очаровательно, однако, высказывая подобные мнения вслух, выглядишь не прелестным ребенком, а человеком, чересчур оторванным от реальности», – пишет Артур Пули в своей книге «При дворе короля Бургера» (1981, стр. 233).

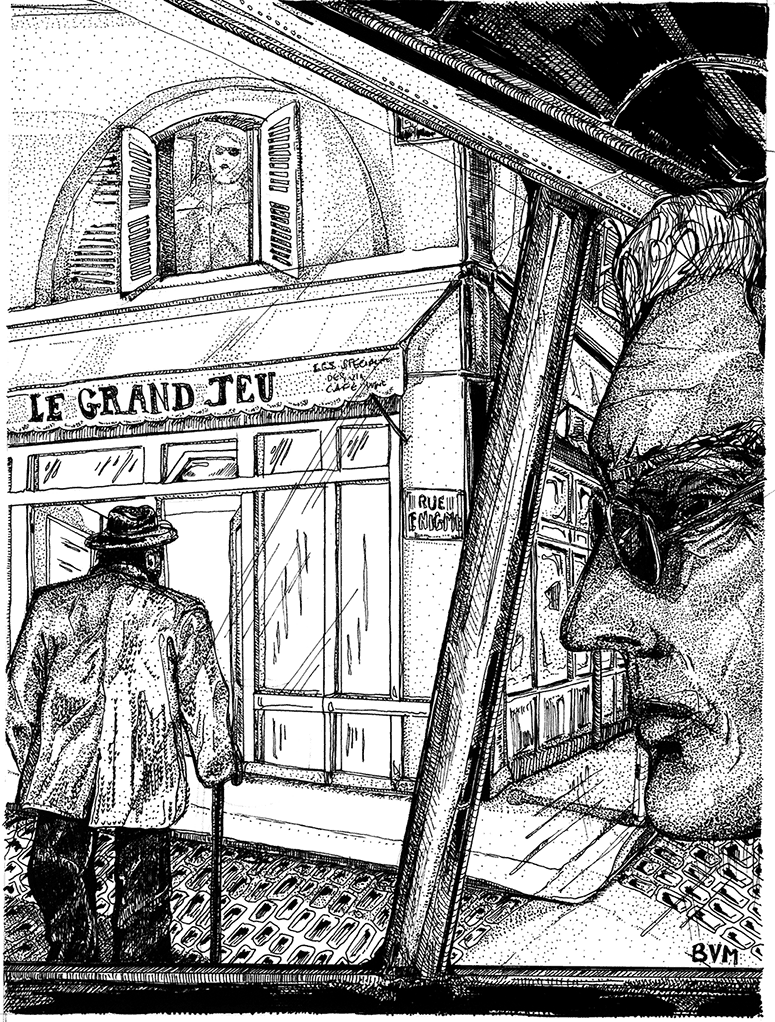

[НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ 18.0]

– Может, вернемся домой? – тихо спросила я.

И очень удивилась, когда папа кивнул.

– Я и сам собирался тебе это предложить после сегодняшней стычки с Серво. Хватит с нас la vie en rose, как ты думаешь? Я лично предпочитаю видеть жизнь такой, как она есть на самом деле, – усмехнулся он. – En noir.

Мы расстались с доктором Куропулосом и с Парижем на два дня раньше, чем планировали. Может, не так уж и удивительно, что папа позвонил в аэропорт и поменял билеты. Он как-то сник, постоянно вздыхал, и в глазах полопались сосудики. Впервые на моей памяти папе не хватало слов. Усаживаясь в такси, он сказал Ром-бабе только «спасибо» и «до скорого».

Зато я не пожалела пары минут, чтобы попрощаться как следует.

– Надеюсь, в следующий раз я смогу лично познакомиться с Электрой и Психеей! – сказала я, глядя прямо в его пустые, будто дыроколом проделанные глаза.

Мне почти стало его жаль: седые волосы свисают на лоб, словно комнатное растение, которое давно не поливали, нос в красных прожилках… Если бы мы жили в пьесе, удостоенной Пулицеровской премии, он был бы трагическим персонажем, который носит костюм с искрой и ботинки из крокодиловой кожи; у него неправильная система ценностей, и потому он потерпел жизненный крах.

– Пока, дорогая, м-м… Благополучно вам долететь!

До самого аэропорта папа молчал, прислонившись головой к окошку и мрачно разглядывая проносящиеся мимо улицы; поза настолько для него необычная, что я потихоньку вытащила свою «мыльницу» и, пока таксист ругал перебегающих через дорогу пешеходов, сделала снимок – последний на этой пленке.

Говорят, если человек не знает, что его фотографируют, он получается на снимке естественным – таким, как в жизни. Но папа в жизни не бывал таким тихим и печальным. Как будто потерянным.

«Сколько бы стран ты ни объехал, сколько бы чудес ни повидал, от причудливых башенок Тадж-Махала до первозданных сибирских лесов, рано или поздно приходишь к печальному выводу – чаще всего лежа в постели и разглядывая плетенный из соломы потолок бедной хижины где-нибудь в Индокитае, – пишет Суизин в своей последней книге „Местонахождение. 1917“ (1918), опубликованной посмертно. – Невозможно до конца излечиться от неотвязной лихоманки, называемой Родина. Промучившись семьдесят четыре года, я, однако, нашел верное средство. Нужно вернуться домой, стиснуть зубы и, невзирая на трудность задачи, определить с большой точностью и без прикрас координаты Родины – ее долготу и широту. Только тогда наконец перестанешь оглядываться назад и увидишь открывшийся перед тобою восхитительный пейзаж».