Книга: Некоторые вопросы теории катастроф

Назад: Глава 11. «Моби Дик», Герман Мелвилл

Дальше: Глава 13. «Влюбленные женщины», Д. Г. Лоуренс

Глава 12. «Праздник, который всегда с тобой», Эрнест Хемингуэй

Когда папе было семь лет, он чуть не утонул в Бриенцском озере. Папа говорил, этот день стал для него откровением, по масштабу сравнимым только с тем днем, когда на его глазах умер Бенно Онезорг.

Папа, как водится, всеми силами старался переплюнуть некоего Хендрика Зальцмана – двенадцатилетнего мальчишку из того же цюрихского Waisenhaus. Папа проявил «упорство и спортивную злость», но, обогнав наконец усталого Хендрика метрах в тридцати или сорока за буйками, сам выдохся и плыть обратно уже не смог.

Ярко-зеленый берег маячил далеко позади.

– Словно махал мне на прощание, – рассказывал папа.

Он погружался все глубже в булькающую глубину. Руки и ноги казались тяжелыми, словно мешки с камнями. Вначале был страх, «вернее, удивление: и всё? Неужели это всё?». А потом папа испытал так называемый «синдром Сократа» – ощущение полнейшего покоя за мгновение перед смертью. Закрыв глаза, папа увидел не туннель, не ослепительный свет, не краткое содержание своей коротенькой жизни, словно из диккенсовского романа, и даже не бородатого старика в белых одеждах с доброй улыбкой на лице. Он увидел сласти.

– Карамельки, мармеладки, – рассказывал папа. – Марципан, пирожные. Я чувствовал их запах и верил, что падаю не навстречу смерти, а в кафе-кондитерскую.

Еще папа клялся, что слышал где-то далеко в подводной глубине Пятую симфонию Бетховена – ее субботними вечерами играла у себя в комнате обожаемая папой монахиня по имени фройляйн Ута (первая в истории июньская букашка, der erste Maikàfer in der Geschichte). Вырвал папу из этой сладкой эйфории и выволок на берег не кто иной, как Хендрик Зальцман (у него в порыве героизма открылось второе дыхание). Первой папиной мыслью, как только он пришел в сознание, было вернуться туда, в темную воду, к десерту и аллегро престо.

Папа о смерти:

– Когда придет твой срок – а знать его, естественно, никто заранее не может, – нет смысла ныть и хныкать. Нужно уйти, как подобает воину, пусть даже революционная борьба в твоей жизни была посвящена нейробиологии, происхождению солнца, насекомым и Красному Кресту – как у нашей мамы. Напомнить тебе, как ушел Че Гевара? Недостатков у него хватало – его прокитайские и прокоммунистические взгляды были, мягко говоря, наивны. И тем не менее… – Папа чуть подался вперед, карие глаза за стеклами очков казались огромными, а голос взметнулся вверх и вслед за тем обрел необычайную глубину. – После того как предатель сообщил сотрудникам ЦРУ, где находится секретный лагерь повстанцев, тяжело раненный Че Гевара, не в силах даже стоять, сдался боливийской армии, а Рене Баррьентос подписал приказ о его казни. Девятого октября шестьдесят седьмого года офицер, которому выпало привести приказ в исполнение, вошел в здание деревенской школы, – хибарку без окон, – чтобы застрелить человека, бросавшегося в бой за идеалы, в которые верил. Того, кто без намека на сарказм произносил слова «свобода» и «справедливость». По рассказам очевидцев, офицер трясся, словно в припадке. Че Гевара, зная, что его ждет, обратился к своему палачу… – Тут папа обернулся к воображаемому офицеру. – Свидетели рассказывают, что Че Гевара не проявлял страха. Ни капли пота на лбу, ни малейшей дрожи в голосе. Он сказал: «Стреляй, трус! Ты всего лишь убьешь человека».

Папа пристально смотрел мне в глаза.

– Нам бы с тобой такую уверенность.

Когда Ханна рассказывала о Смоке Харви, голос у нее срывался, а у глаз залегли сероватые тени (словно что-то просочилось изнутри). Каждое слово как будто добавляло еще один розовый кирпичик в здание его жизни, похожей на большую шумную плантацию, и я невольно подумала: а так ли он был уверен в себе? Что Смоку привиделось, когда он тонул, – ведь не детские папины сладости с Бетховеном? Может, кубинские сигары, или кукольные ручки его первой жены («Она была такая миниатюрная, что даже не могла его обхватить», – сказала Ханна), или стаканчик «Джонни Уокера» со льдом (вероятно, синяя этикетка – по словам Ханны, он любил «все самого высшего качества»). Что угодно, лишь бы отгородиться от осознания, что все его шестьдесят восемь лет, прожитых в полную силу и с удовольствием («азартно» и «со смаком», сказала Ханна), закончатся на бетонном дне бассейна, в пьяном виде, в костюме Мао Цзэдуна, а никто и не заметит.

Полностью его звали Смок Уайанок Харви. Его мало кто знал, кроме жителей Финдли, Западная Виргиния, и тех, кто пользовался его услугами по управлению инвестициями, когда он работал в области финансов, или купил в отделе уцененных изданий его книгу «Заговор Долоросо» (1999), или прочитал две заметки о его смерти в «Стоктон обзервер» от 24 и 28 ноября («Житель Западной Виргинии утонул в бассейне» и «Смерть в бассейне признана несчастным случаем»).

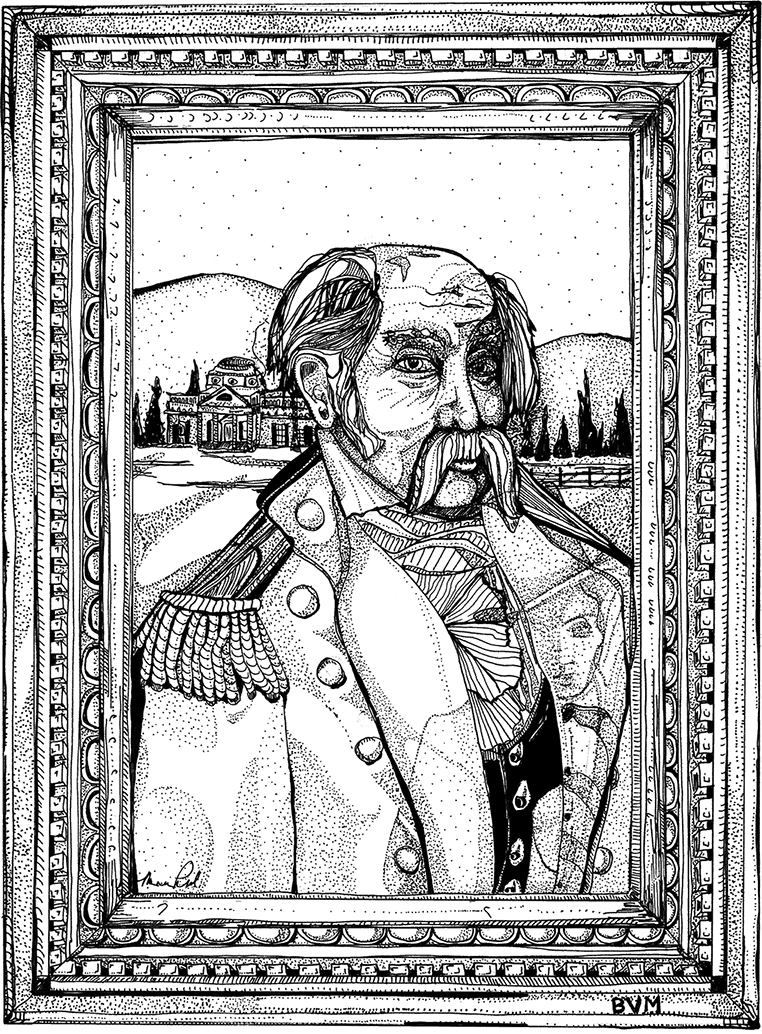

Разумеется, он и был тот осанистый седовласый дядечка, который поднимался с Ханной по лестнице, – он еще мне понравился (нагл. пос. 12.0).

В тот вечер, услышав, что кто-то умер, мы с Найджелом протолкались к окну, выходящему на патио, и увидели только плотную стену спин – все смотрели куда-то вперед, словно там бродячие артисты показывали «Короля Лира». Большинство гостей наполовину высунулись из своих костюмов, как будто застряли на промежуточном этапе эволюции. На земле валялись усики из ершиков для чистки трубок и парики, похожие на распластанных по пляжу медуз.

Вой «скорой помощи» разорвал ночь. По газонам заметались красные сполохи. Участников благотворительного вечера оттеснили в гостиную.

– Если все замолчат, дело пойдет быстрее, – сказал белобрысый полицейский.

Он жевал жвачку, прислонившись к притолоке, одной ногой опираясь на стойку для зонтов и медленно моргая. Душой он явно был не здесь, а где-нибудь за бильярдным столом, где так и не успел пробить редкостно удачный шар, а может, у себя дома, с женой, в кровати с продавленным матрасом.

[НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ 12.0]

Я была просто в столбняке и только гадала – кто? Хоть бы не Мильтон, и не Джейд, и никто из наших (если кто-то обязательно должен умереть, пусть бы уж та вредная гусеница). А Найджел вдруг завелся, прямо как вожатый бойскаутов. Опять потащил меня за руку через всю комнату, наступая на сидящих на полу хиппи. Выгнал из ванной блюющую Джейн (Тарзан где-то потерялся) и, заперев дверь, велел мне пить воду.

– На случай, если нас заставят дышать в трубочку, – взволнованно объяснил он.

Я даже удивилась. Папа говорил, что в критических ситуациях люди кардинально меняются. Большинство переходят в жидкое состояние, а Найджел, наоборот, словно стал тверже, внушительнее.

– Пойду найду наших, – сказал он с такой энергией, с какой девушки в кордебалете вскидывают ножку выше головы. – Надо придумать годное объяснение, почему мы здесь. Наверняка всех опросят, запишут имена и адреса. Черта с два я позволю выпнуть меня из школы из-за какого-то дебила, который пить не умеет и плавать не научился!

Есть люди, наделенные особым даром – если не оказаться главной звездой каждого детектива, мелодрамы или спагетти-вестерна, то, по крайней мере, сыграть роль второго плана или хотя бы появиться в незабываемом эпизоде, который наделает много шума и будет прославлен восхищенными критиками.

Не приходится удивляться, что Джейд выпала роль «невольной свидетельницы». Она возле бассейна болтала с Рональдом Рейганом, и тот, решив спьяну выпендриться, плюхнулся в воду. Так и поплыл на спинке, прямо в костюме, ловко обойдя четырех мышей, игравших в водное поло, и во все горло выкрикивая свои предположения насчет костюма Джейд («Пэм Андерсон! Джинджер Линн!»). Вдруг он зацепился ногой за чье-то тело на дне.

– Что за?.. – сказал он.

– Человеку плохо! Звоните девять-один-один! Кто-нибудь умеет делать искусственное дыхание? Доктора сюда, быстро!

Джейд утверждала, что все это прокричала она, хотя Мильтон сказал, что ничего подобного, – он как раз вернулся в патио, докурив в лесочке свою сигарету с травкой. А когда президент Рейган и одна из мышей выволокли громадное китообразное тело из воды, Джейд рухнула в шезлонг и сидела молча, кусая ногти, пока вокруг охали и ахали. Гость в костюме зебры пытался откачать утопленника.

Джейд и другие главные действующие лица остались в патио, дожидаясь, пока их допросят полицейские, а Найджел с Чарльзом, Лу и Мильтоном набились в ванную. У Чарльза и Лу вид был такой, словно они только что пережили войну 1812 года, а Мильтон держался как ни в чем не бывало, с вечной своей улыбочкой.

– Кто там умер-то? – спросила я.

– Огромный такой… – Лула присела на край ванной, глядя в пространство расфокусированным взглядом. – Он правда мертвый, по-настоящему. У Ханны во дворе – труп. Мокрый весь. И синий, ужас. – Она прижала руку к животу. – Меня, кажется, сейчас вырвет.

– Жизнь, смерть… – вздохнул Найджел. – Голливуд сплошной.

– Ханну кто-нибудь видел? – тихо спросил Чарльз.

Думать о Ханне было страшно. Всегда плохо, когда у тебя в доме кто-нибудь умрет, пусть даже случайно. Как папа говорил, «покинет наш безобразный мир» на дне твоего бассейна в форме фасолины.

Мы все молчали. Из-за закрытой двери время от времени головастиками проскакивали отдельные слова («Ох», «Шейла!», «Вы его знали?», «Да что случилось-то?»), а за открытым окном около умывальника бесконечно и неразборчиво жужжала рация в полицейской машине.

– Я бы предложил сделать ноги. – Найджел присел на корточки, выглядывая в окно, как будто снаружи могла начаться стрельба. – У них, по-моему, даже патрульной машины в конце улицы не поставлено. Только не бросать же Джейд… Придется как-то отвечать на вопросы.

– Конечно, нельзя удирать с места преступления! – раздраженно отозвался Чарльз. – Совсем крыша поехала?

Чарльз весь покраснел. Видно, очень волновался за Ханну. Я заметила – когда во время наших посиделок в Фиолетовой комнате Джейд или Найджел принимались гадать, чем Ханна занимается по выходным (стоило им только шепнуть «Коттонвуд»), Чарльз мгновенно вспыхивал, словно какой-нибудь латиноамериканский диктатор. За пару секунд все его тело, и лицо, и руки приобретали розовый оттенок пунша «Тропический».

Мильтон, как всегда, промолчал, только хмыкнул, прислонившись к вешалке с полотенцами винного цвета.

– А что такого? – сказал Найджел. – С утопленниками всегда все ясно. По цвету кожи можно определить, в самом деле несчастный случай или что-то нечисто. По статистике, чаще всего тонут в пьяном виде. Чувак в гостях наклюкался, упал в воду и готов – что тут поделаешь? Сам виноват, и точка. Постоянно такое случается. Береговая охрана все время вылавливает из океана разных уродов, перебравших рома с кока-колой.

– Ты откуда знаешь? – спросила я, хотя и сама читала что-то подобное в книге «Убийство в Гавре» (Монали, 1992).

– У меня мама обожает детективы, – гордо ответил Найджел. – Может сама на себе вскрытие произвести, если надо.

Наконец мы вернулись в гостиную, решив, что следов опьянения не осталось (по отрезвляющему эффекту смерть сравнима с шестью чашками крепкого кофе и купанием в Беринговом море). К этому времени командование принял на себя новый сотрудник по имени Донни Ли, с круглым и каким-то скособоченным лицом, словно неудавшаяся ваза на гончарном круге. Он пытался построить всех «по порядочку, ребята, по порядочку» с маниакальным терпением массовика-затейника на круизном корабле, организующего экскурсию на берег. Постепенно ему удалось отжать толпу к стенам.

– Пустите меня первым, – вызвался Найджел. – А когда ваша очередь придет, ничего не говорите. Мне мама всегда советовала: если что, прикидывайся блаженненьким.

Полицейский Донни Ли так щедро полил себя каким-то ядреным одеколоном, что аромат, подобно Полу Ревиру, летел впереди него, оповещая всех встречных о его прибытии. Так что Найджел успел заранее подготовиться к предстоящей бойне. Наконец полицейский добрался до него и записал имя и номер телефона.

– Сколько тебе лет, сынок?

– Семнадцать, сэр.

– Угу…

– Миз Шнайдер не знала, что мы сюда придем, честное слово! Мы с друзьями почему-то решили, что будет весело заявиться без приглашения. Посмотреть, чем тут взрослые занимаются. Но не для того, чтобы употреблять недозволенные напитки, позвольте вас заверить! Я с самого рождения баптист и уже два года возглавляю собственный кружок верующих. Мне религия предписывает воздержание от спиртного. Я без алкоголя прекрасно обхожусь!

Мне казалось, он переигрывает, но, как ни удивительно, публика приняла его выступление на ура, не хуже чем Ванессу Редгрейв в фильме «Мария – королева Шотландии». Глиняный лоб Донни Ли пошел крупными морщинами (будто невидимые руки принялись заново лепить из него не то вазу, не то пепельницу), однако полицейский только постучал по блокноту обгрызенной синей шариковой ручкой «Бик».

– Вы, детишки, давайте поосторожней. Чтобы я вас больше не видел на таких вот вечеринках. Понятно говорю?

Не дожидаясь наших «Да, сэр, обязательно, сэр», он стал выяснять имя и адрес плаксивой Мэрилин Монро, дрожащей в тоненьком платьице из фильма «Зуд седьмого года» с безобразным бурым пятном спереди.

– Долго все это будет продолжаться? У меня ребенок с нянькой остался!

– Прошу вас, мэм, потерпите немного…

Найджел шепнул, усмехаясь:

– На мед и мухи летят…

Никого не выпускали из дома до пяти утра, а когда наконец выпустили, нас встретило блеклое чахоточное утро: тусклое небо, потная трава, сиплый ветерок покашливает среди ветвей, гоняет по газону лиловые перья прямо под лентой с надписью «ПРОХОД ЗАКРЫТ, ИДЕТ СЛЕДСТВИЕ» и тормошит прикинувшуюся мертвой маску Халка.

Все усталой вереницей побрели к машинам, обходя толпу зевак, все еще надеющихся увидеть что-нибудь интересное (фею, гориллу, убитого молнией белокурого гольфиста). Мимо двух полицейских машин, пустой «скорой», санитара с темными кругами вокруг глаз и сигаретой в зубах. Перед нами ковыляла на острых серебряных каблуках позолоченная Нефертити, без умолку болтая: «Если уж устраиваешь у себя во дворе бассейн, так будь добра, отвечай за него… Я еще утром, когда только проснулась, предчувствовала недоброе…»

Молча, словно оглушенные, мы забрались в машину и еще минут пятнадцать ждали Джейд.

– Я подписала протокол! – сообщила она гордо, залезая на заднее сиденье и совершенно придавив меня к Найджелу. – Прямо как по телику, только полицейский совсем не загорелый и вообще не красавец.

– А кто тогда? – спросил Найджел.

Джейд выдержала паузу, пока все не повернулись к ней.

– Лейтенант Арнольд Траск – настоящий свин!

– А покойника ты видела? – подал голос Мильтон с переднего сиденья.

– Я все видела! Что именно тебя интересует? Во-первых, что меня больше всего поразило, он был синий. Серьезно, я не шучу. А руки и ноги болтаются. Обычно у человека руки и ноги не болтаются, правильно? Он был весь как надувной матрас. Не понимаю, отчего его так раздуло…

– Прекрати, а то меня стошнит! – сказала Лула.

– Что?

– Ты видела Ханну? – спросил Чарльз, заводя мотор.

– Само собой! Это было хуже всего. Когда ее вывели из дома, она стала кричать, совершенно безумно. Полицейский ее увел. Впечатление было, как будто смотришь документальный фильм о матери, у которой забрали детей под опеку. Потом я ее уже не видела. Кто-то сказал, врач из «скорой» дал ей успокоительное и она пошла прилечь.

В синеватом утреннем свете нам сочувственно кивали из-за ограждения столпившиеся у дороги деревья. Чарльз стиснул зубы, выводя машину на шоссе. Щеки у него казались запавшими, словно их кто-то резанул ножом. Я подумала о папе – о тех ужасных минутах, когда он впадает в настроение «бурбон», держа на обтянутом вельветовой брючиной колене «Великую белую ложь» (Мун, 1969) или «Тишину» Э. Б. Карлсона (1987). Иногда он при этом делает то, чего не делает почти никогда, – начинает вспоминать, как умерла мама.

– Я виноват, – сообщал он – не мне, а моему плечу или ноге. – Честно, моя радость. Я должен был быть там, с ней.

Даже папа, так гордившийся тем, что никогда ни от чего не увиливает, предпочитал, как многие, в печали и подпитии обращаться к различным частям тела собеседника.

А я ненавидела, когда папино лицо – единственное, что я втайне считала сильным и неизменным в этом мире, – вдруг каменело, словно статуя с острова Пасхи (если кто и способен простоять незыблемо девять столетий, так это папа). На краткий миг в кухне или в сумерках рабочего кабинета я видела его как будто съежившимся – хрупким, как странички гостиничной Библии.

Конечно, он быстро приходил в себя, смеялся над собственным унынием, цитировал чьи-то слова о том, что человек сам себе злейший враг. Он снова был мой папа, мой человек года, «Человек, который хотел быть королем», а все-таки настроение оказывалось заразным, и после этого уже я целыми часами пребывала в упадке. Так влияет на нас внезапная нечаянная смерть – рельеф морского дна становится неровным, течения сталкиваются, и на поверхности возникают мелкие, но стремительные водовороты (в более тяжелых случаях – один большой постоянный водоворот, куда может утянуть и самого сильного пловца).

В то воскресенье мы у Ханны не обедали.

Я провела выходные в каком-то вязком настроении: разом навалилась куча несделанных уроков, а в голову пиявками впились мысли о Ханне и о смерти. Всегда терпеть не могла то, что папа называет «плакальщики-подпевалы» («Люди рады погоревать, если это не их ребенка задавила машина, не их мужа зарезал наркоман, которому срочно понадобилась доза»); и все-таки мне невольно стало грустно, когда я прочла в местной газете коротенькую заметочку о Смоке Харви с фотографией (кошмарный рождественский снимок: смокинг, улыбочка, блестящий, словно никелированный, лоб). Пускай не скорбь утраты, но по крайней мере ощущение несостоявшегося разговора. Так бывает, когда на шоссе увидишь необычной внешности человека, дремлющего на пассажирском сиденье обогнавшей тебя машины. Загадочное смазанное пятно в окне…

– А скажи-ка, – сухо промолвил папа, глядя на меня из-за отогнутой страницы «Уолл-стрит джорнал», – как дела у твоих джойсоведов-бездельников? Ты давно не рассказывала новости. Вы уже добрались до Калипсо?

Я свернулась калачиком на диване у окна и старалась отвлечься от мыслей о маскарадном вечере с помощью классического британского дамского романчика «Любовь на одну ночь» (Зев, 2002), спрятанного в массивном томе «Так говорил Заратустра» (Ницше, 1883–1885), чтобы папа не заметил.

– Дела нормально, – ответила я, стараясь говорить небрежно. – А как поживает Китти?

Папа сегодня с ней встречался, и, судя по тому, что, вернувшись домой, я увидела в раковине два грязных стакана, а на разделочном столике бутылку из-под каберне, мне тогда у Ханны просто спьяну померещился папа в своем маскарадном костюме, в котором, как сам говорил, он «похож на незаконного отпрыска Марии-Антуанетты и Либераче». (Оказывается, Китти пользовалась медного оттенка помадой, а найденные мною волосы, прилипшие к спинке дивана в библиотеке, свидетельствовали о том, что она их осветляет отбеливателем для белья. Желтый цвет был примерно как у страниц в телефонном справочнике.)

Папу мой вопрос несколько озадачил.

– Что тебе сказать? Резвится, как всегда.

Если уж я себя чувствовала как-то заболоченно, страшно подумать, в какой трясине барахталась Ханна, просыпаясь по ночам в своей странно аскетичной спальне и думая о Смоке Харви, чью руку сжимала тогда на лестнице, словно влюбленная девчонка, и вот теперь он умер. Правда, в понедельник Мильтон меня немного успокоил. Подошел ко мне после уроков и сказал, что они с Чарльзом съездили к ней в воскресенье.

– Как она?

– Да ничего себе. Чарльз говорит, не совсем отошла от шока, а вообще все тип-топ.

Мильтон кашлянул и с быковатой неспешностью сунул руки в карманы. Наверное, Джейд ему уже рассказала о моих чувствах – с нее станется. Я буквально слышала ее голос: «Тошнюсик с ума по тебе сходит. Ее прямо переклинило». Как-то в последнее время при встрече со мной у него на лицо наползала двусмысленная улыбочка, а взгляд кружил около меня, словно пожилая муха. Я не надеялась, что он испытывает ко мне что-то подобное моему чувству – а чувство это было не страсть и не любовь («К чертям Ромео и Джульетту, невозможно любить по-настоящему, пока не чистил зубы рядышком с кем-то по меньшей мере триста раз», – говорил папа). Это было вроде электрического разряда. Увижу, как он топает вперевалочку мимо учебного корпуса, и меня словно молнией шибает. Встречаю его в «Скрэтче», он мне: «Привет, Рвотинка», – и я зажигаюсь стосвечовой лампочкой в последовательной цепи. Задень он меня локтем по дороге в медкабинет (у него вечно наклевывалась то корь, то свинка), я бы не удивилась, если бы у меня волосы на голове встали дыбом.

– Она сегодня приглашает нас на обед в ресторан, – сообщил Мильтон. – Хочет обсудить то, что случилось. К пяти сможешь?

Я кивнула:

– Придумаю для папы что-нибудь.

Мильтон прищурился:

– На какой мы там главе сейчас?

– «Протей».

Мильтон ушел, посмеиваясь. Его смех был похож на большой пузырь, поднимающийся из болотной глубины: бульк, и нету.

Чарльз оказался прав: у Ханны все было тип-топ.

Так, по крайней мере, все выглядело, когда нас с Джейд и Лулой провели в обеденный зал, где Ханна ждала нашу компанию, сидя в одиночестве за круглым столом.

Она и раньше иногда приглашала наших в ресторан «Гиацинтовая терраса», по особым случаям – дни рождения, праздники, чья-нибудь выдающаяся оценка на итоговой контрольной. Владельцы ресторана постарались с энтузиазмом хорошего врача-реаниматолога вернуть к жизни викторианскую Англию, приглашая посетителей «в головокружительное кулинарное путешествие, в котором старина гармонично сочетается с современностью» (см. ). Чистенький зеленый с розовым домик, опять-таки в викторианском стиле, прилепился на склоне горы Маренго, напоминая унылого попугая породы желтоплечий амазон, тоскующего по своей далекой родине. Из огромных полукруглых окон не открывалась панорама Стоктона – вообще ничего не было видно, кроме знаменитого местного тумана, выползающего из закопченных труб бывшей бумажной фабрики Горацио Миллза Голуэя, в двадцати семи милях к востоку (ныне корпорация «Упаковочные материалы»). Мутная дымка имела привычку проехаться зайцем на попутном западном ветерке и, подобно сентиментальному любовнику, заключить Стоктонскую долину в свои влажные объятия.

Было еще рано, приблизительно 17:15, и Ханна сидела в зале одна, если не считать пожилых супругов за столиком у окошка. На потолке сверкала многоярусная золоченая люстра, словно какая-нибудь герцогиня повисла вверх тормашками, бесстыдно выставив на всеобщее обозрение башмачки и пышные нижние юбки.

– Здравствуйте, – сказала Ханна, когда мы подошли.

– Мальчики будут минут через десять, – объявила Джейд, усаживаясь. – Им пришлось подождать, пока у Чарльза тренировка закончится.

Ханна кивнула. На ней была черная водолазка, серая шерстяная юбка и накрахмаленное выражение лица, словно у кандидата в разгар выборов, за минуту до выступления в публичной дискуссии по телевизору. Нервозные жесты (дернулся кончик носа, язык прошелся по зубам, рука разгладила юбку), слабая попытка разговора («Как дела в школе?»), не получившая развития («Рада за вас»). Чувствовалось, что Ханна готовится к Важному Разговору. Плотно сжав губы, она улыбнулась своему бокалу, словно репетируя мысленно сердечное и в то же время грозное приветствие кандидату от партии-соперника. Мне стало не по себе.

Я притворилась, будто заинтересованно изучаю громадное меню, где по странице змеились курсивом названия блюд: «Пюре из дикой моркови», «Грушевый суп с экстрактом черного трюфеля и микрозеленью».

Когда прибыли Чарльз и другие мальчишки, мои подозрения подтвердились. Правда, Ханна сперва дождалась, пока костлявый официант примет у нас заказ и умчится прочь, подобно оленю, заслышавшему ружейные выстрелы.

– Если вы хотите, чтобы мы и дальше оставались друзьями, – начала она официальным тоном, сидя очень прямо и строгим жестом перебросив волосы за спину, – запомните на будущее: когда я говорю не делать то-то и то-то – не делайте этого.

Пристально глядя на нас, она выдержала паузу, пока ее слова промаршировали через весь стол, между тарелками с изображением колибри, деревянными кольцами для салфеток и бутылкой пино нуар, вокруг стеклянной вазы с розами, тянувшими через край тоненькие шейки и желтые головки, словно голодные цыплята.

– Это понятно?

Я кивнула.

– Да! – сказал Чарльз.

– Да! – сказала Лула.

– М-м, – сказал Найджел.

– То, что вы устроили в субботу, – непростительно. Мне было очень больно. Вдобавок столько всего ужасного случилось, что я до сих пор еще до конца не прочувствовала, как сильно вы меня подвели. К вашему сведению, только благодаря счастливой случайности Эва Брюстер не пришла – у нее терьер захворал. Понимаете? Если бы не какой-то злосчастный терьер, меня бы уже уволили нахер! А вас бы исключили, это я вам гарантирую. Наверняка вы там не фруктовый морс пили, и я никакими силами не смогла бы вас отмазать. Столько лет учебы, мечты о колледже – все на помойку. И ради чего? Ради веселой шуточки, так вы считали? Так вот, ничего веселого нет. А шуточка получилась гадкая.

Ханна говорила слишком громко. И меня резануло это ее «нахер», потому что она никогда не ругалась. Но никто на нас не оглядывался, никто и бровью не повел. Ресторан жил себе дальше, точно добродушная бабушка, которая и знать не желает, что со времен ее молодости молоко подорожало на шестьсот процентов. Официанты склонялись над столиками, увлеченные сервировкой, а в дальнем конце зала парнишка с волосами цвета репы и в болтающемся смокинге сел за пианино и давай наяривать Коула Портера.

Ханна перевела дух.

– Я всегда старалась обращаться с вами как со взрослыми людьми. Равными мне, моими друзьями. А вы к нашей дружбе отнеслись с полнейшим пренебежением. Я никак опомниться не могу.

– Простите, – сказал Чарльз.

Я у него такого смиренного голоса никогда не слышала.

Ханна обернулась к нему, соединив вместе наманикюренные ногти длинных пальцев, словно построила маленькую церковь со шпилем.

– Не в прощении дело, Чарльз. Когда вы повзрослеете – а до этого, как видно, еще ой как далеко, – вы поймете, что нельзя просто попросить прощения и все вернуть как было. У меня близкий друг умер, и я… я так расстроена…

Душераздирающий монолог длился во время закусок и добрую половину горячего. Когда наш официант резвой антилопой прискакал подать меню для десерта, мы сидели унылые, точно диссиденты тридцатых годов в СССР, после года исправительных работ в Сибири и прочем суровом Заполярье. Плечи Лулы поникли, – казалось, она сейчас упадет в обморок. Джейд не поднимала глаз от тарелки. Чарльз насупился, мрачный и несчастный. На лице Мильтона появилось обреченное выражение, и весь он сполз ниже на сиденье, так что его крупное тело почти совсем скрылось под столом. Найджел не проявлял внешних признаков сожаления или раскаяния, но, я заметила, он съел только половину бараньей ножки по-индийски, а к картофельному пюре с луком-пореем даже не притронулся.

Я, конечно, слушала, не пропуская ни слова, и сердце у меня сжималось всякий раз, как Ханна смотрела на меня, не скрывая горького разочарования. Почему-то, когда она смотрела на других, ее разочарование казалось не таким горьким, и дело тут не в папиной «теории самомнения», согласно которой человек всегда воображает, будто в каждой чужой пьесе непременно играет главную роль как единственный объект любви и ненависти всех прочих персонажей.

Время от времени Ханна в расстройстве выпускала страховочный канат своих реплик и замирала в мертвой тишине. Пауза тянулась необозримой безводной пустыней. Ресторан в сверканьи огней и звяканье посуды, с красиво сложенными салфеточками и ослепительными вилками (в них отражались застрявшие в зубах мельчайшие кусочки пищи), с подвешенной к потолку вдовствующей герцогиней, мечтающей наконец спуститься оттуда и пойти танцевать кадриль с каким-нибудь привлекательным холостяком, – все это словно стало чужим и беспросветным, как рассказ Хемингуэя со скупыми диалогами, убивающими всякую надежду словами-пулями, и роскошными властными голосами. Может, дело в том, что в моей личной хронологии имелся помеченный красным промежуток между 1987 и 1992 годами, с пояснительной надписью «НАТАША АЛИСИЯ БРИДЖЕС Ван Меер. МАМА»… Я всегда четко сознавала, что между людьми всегда бывает Первая встреча и Последняя встреча. И я не сомневалась, что сегодня у нас Последняя встреча. Пришло время прощаться, и нарядная обстановка ресторана для этого так же уместна, как и любая другая декорация.

Только одно помешало мне разреветься прямо над меню с десертами: комната Ханны. Предметы в той комнате определили ее с точностью и теперь позволяли мне понимать скрытый смысл каждого ее слова, каждого быстрого взгляда, каждой заминки в разговоре. Ханна в одиночку прикончила целую бутылку вина – явное свидетельство внутреннего разлада. И даже волосы у нее бессильно повисли. Конечно, я сознавала, что это слишком профессиональный подход, но поделать ничего не могла: я все-таки папина дочка, а значит, склонна все на свете каталогизировать. Под глазами у Ханны залегли сероватые тени, словно их заштриховали акварельным карандашом из набора мистера Моутса. Она сидела очень прямо, как на уроке в школе. Во время пауз, когда она не отчитывала нас, Ханна вздыхала и потирала пальцами ножку бокала, как в рекламе домохозяйка, заметившая пыль. Я чувствовала, что среди мелких отдельных подробностей – коллекция ножей, голые стены, обувные коробки и колючее покрывало – кроется фабула Ханны, ее основная тема. Возможно, она просто вроде Фолкнера: ее надо читать очень внимательно, слово за словом, не пропуская постраничных комментариев, со всеми ее причудливыми лирическими отступлениями (костюмированная вечеринка) и неправдоподобными поворотами сюжета (Коттонвуд). Рано или поздно я дойду до последней страницы и пойму, о чем, собственно, книга. Может, еще и краткий пересказ для ленивых напишу.

– А расскажите что-нибудь про того человека, который умер, – вдруг попросила Лула, отводя глаза. – Я, конечно, не хочу лезть не в свое дело, и, если вам не хочется говорить об этом, я пойму. Но все-таки мне будет легче спать по ночам, если хоть немножко о нем узнаю. Какой он был?

Ханна могла бы ответить глухим безжизненным голосом, что после нашего гнусного предательства действительно не надо бы лезть не в свое дело. А она задумчиво посмотрела в меню десертов (примерно посередине между шербетом из маракуйи и пирожными ассорти), одним глотком допила вино и начала неожиданно захватывающий рассказ на тему: «Смок Уайанок Харви. Жизнеописание».

– Мы с ним познакомились в Чикаго, – начала Ханна, кашлянув.

Тут подлетел официант – долить в ее бокал остатки вина из бутылки.

– Пожалуйста, шоколадный торт «Валгалла» и к нему…

– Мороженое с белым шоколадом и карамельный соус? – прочирикал официант.

– На всех. И можно коньячную карту?

– Конечно, мадам!

Он с поклоном ретировался в свою любимую саванну, поросшую круглыми столиками и золочеными стульями.

– Боже, как давно это было… – Чайная ложечка в руках Ханны крутила тройные сальто. – Да, он был замечательный человек. Смешить умел несравненно. Щедрый до безрассудства. Великолепный рассказчик. Все к нему тянулись. Когда Смок… Дабс, я хотела сказать. Хорошие знакомые так его звали – Дабс. Когда он рассказывал какую-нибудь веселую историю, все хохотали до упаду. Просто умирали со смеху.

– Когда человек умеет хорошо рассказывать, это здорово, – сказала Лула, увлеченно подавшись вперед.

– И дом у него был потрясающий – как будто из «Унесенных ветром». Огромный, с белыми колоннами, и белая изгородь, и магнолии. На юге Западной Виргинии, поблизости от Финдли. Построен в тысяча восемьсот каком-то году. Он его назвал «Мургейт». Н-не помню почему.

– А вы там бывали? – спросила Лула замирающим шепотом.

Ханна кивнула:

– Много раз. Раньше там была табачная плантация – четыре тысячи акров, – но у Смока всего сто двадцать. Там водятся призраки. Рассказывали ужасную историю… Забыла. Что-то связанное с рабством…

Она наклонила голову к плечу, припоминая, а мы все вытянули шеи, как первоклашки, когда им читают вслух сказку.

– Дело было незадолго до Гражданской войны, так мне Дабс рассказывал. Кажется, дочь владельца поместья, местная красавица, полюбила раба и забеременела от него. Когда ребенок родился, хозяин поместья велел слугам отнести его в подвал и бросить в печь. И до сих во время грозы или летней ночью, когда в кухне стрекочут сверчки – особенно когда сверчки, – снизу, из подвала, доносится детский плач. А во дворе перед домом растет ива, – говорят, к ней привязывали провинившихся рабов во время порки. На стволе все еще можно разглядеть вырезанные инициалы той девушки и ее любимого. Дороти Эллен, первая жена Смока, ненавидела эту иву. Считала, дерево пропитано злом. Она была очень религиозна. Хотела, чтобы иву срубили, но Смок не позволил. Он сказал – нельзя притвориться, будто ничего плохого не было. Жизнь невозможно приукрасить. Все шрамы и обломки остаются с тобой – только так человек может учиться и становиться лучше.

– Старое какое дерево, – прокомментировал Найджел.

– Смок был человек с острым чувством истории. Понимаете, о чем я?

Ханна в упор смотрела на меня, и я машинально кивнула. Я и правда понимала, о чем она говорит. Леонардо да Винчи, Мартин Лютер Кинг-младший, Чингисхан, Авраам Линкольн, Бетт Дэвис – если почитать их биографии, видишь, что, когда им не было еще и месяца от роду и они гулили в колыбельке где-нибудь в неведомой глуши, уже тогда в них было что-то историческое. То пространство, которое в жизни других детей занимает бейсбол, деление столбиком, игрушечные машинки и хулахуп, у них занимает История с большой буквы, и потому они вечно простужаются, у них нет друзей, а иногда есть еще и какое-нибудь физическое уродство (хромота лорда Байрона, заикание Сомерсета Моэма и так далее). Они уходят в себя и начинают грезить о тайнах анатомии, борьбе за гражданские права, завоевании Азии, утраченной речи или о том, чтобы в течение четырех лет побыть падшей женщиной, коварной злодейкой и старой девой.

– Да он прямо мечта, – сказала Джейд.

– Был, – тихо поправил Найджел.

– А вы с ним, э-э… – Чарльз оставил вопрос неоконченным, на дороге в пресловутый мотель с шершавыми простынями и классическим скрипучим матрасом.

– Мы были друзьями, – сказала Ханна. – Я для него слишком высокая. Он любил женщин-куколок, похожих на фарфоровые статуэтки. Все его жены – Дороти Эллен, Кларисса, бедняжка Дженис… Все они были ростом не больше пяти футов.

Ханна по-девчачьи хихикнула – и до чего же приятно было это слышать!

Потом она со вздохом оперлась подбородком на руку, словно женщина на черно-белой фотографии в затрепанной книге о каком-нибудь известном человеке, с подписью «На вечеринке в Куэрнаваке, конец 1970-х» (книга не о ней, а об осанистом нобелевском лауреате, который сидит рядом, но так выразительны ее темные глаза, гладкие волосы, строгое выражение лица, что невольно задерживаешь на ней взгляд и, когда оказывается, что в книге о ней ничего нет, не хочешь читать дальше).

Ханна говорила и говорила о Смоке Харви, на протяжении шоколадного торта, и английских сыров ассорти, и двух подряд «Я танцевать хочу до самого утра» в переложении для фортепьяно. Словно греческую вазу Китса оставили под включенным краном, и вода все течет, и течет, и уже льется через край.

Официант уже принес обратно ее кредитную карточку, а Ханна все не могла остановиться. Если честно, я даже немножко занервничала. Как сказал папа после первого свидания с июньской букашкой Бетиной Мендехо в городе Кокорро, Калифорния (Бетина прямо на весь ресторанчик «Тортилья Мексикана» транслировала историю о том, как ее бывший муж Джейк ее обокрал, отнял все, включая гордость и самоуважение):

– Забавно, о чем человек особенно боится говорить, именно о том он обычно и говорит при всяком удобном случае и очень подолгу.

– Кто-нибудь хочет последний кусочек сыра? – спросил Найджел и тут же сцапал этот последний кусочек.

– Он погиб из-за меня! – сказала Ханна.

– Нет, вы ни в чем не виноваты! – сказал Чарльз.

Ханна не слушала. На ее лицо постепенно наползала липкая краснота.

– Я его пригласила! Мы уже много лет не виделись. Перезванивались, конечно, но вы же понимаете, он был занятой человек. Я так хотела, чтобы он приехал… Ричард, мой коллега по приюту для животных, пригласил друзей из разных стран – он тринадцать лет проработал в Корпусе мира и со многими бывшими коллегами до сих пор поддерживает отношения. Интернациональное сборище – это же интересно. И еще я чувствовала, что Смоку необходим отдых. Его дочь Ада только что развелась с мужем. Другая дочь, Ширли, недавно родила ребенка Гладиолус. Вы можете себе представить человека по имени Гладиолус? Смок так хохотал, когда рассказывал мне по телефону… Это последнее, о чем мы говорили в жизни.

– А кто он был по профессии? – тихо спросила Джейд.

– Банкир, – ответил Найджел. – Но он еще и книгу написал, правильно? «Предательство дьявола», как-то так.

И снова Ханна как будто не услышала.

– Наш последний в жизни разговор был о гладиолусах, – сказала она, обращаясь к скатерти.

В полукруглых окнах скопилась темнота, краски в комнате как будто потускнели – и золоченые стулья, и обои с узором из французских королевских лилий, даже люстра-герцогиня слегка поуспокоилась. Как будто ушел наконец богатый и влиятельный гость и домашние могут расслабиться: откинуться на диване, брать еду руками, сбросить неудобные туфли. Парень за фортепьяно играл «Почему женщины так не похожи на нас?» – одну из папиных любимых.

– Есть люди хрупкие, как… как бабочки. Нужно их беречь, чтобы не растоптать ненароком.

Ханна вновь смотрела прямо на меня. В ее глазах плясали крошечные блики. Я постаралась улыбнуться в ответ, хотя было трудно. Я вдруг увидела, что Ханна совсем пьяная. Веки у нее полузакрылись, будто неисправные шторы на окнах, а слова, как непослушные овцы, толкались, бодались и никак не хотели сбиваться в стадо.

– Когда растешь в загородном особняке… в богатом доме, ни в чем не знаешь отказа… то начинаешь думать, что ты лучше других. Раз тебя приняли в престижный клуб, значит можно всем встречным раздавать оплеухи и постоянно хапать и хапать все больше вещей. – Теперь Ханна смотрела на Джейд, а слово «вещей» произнесла так, будто откусила половину шоколадки. – Чтобы перебороть такое воспитание, нужны годы. Я всю жизнь над этим работаю и все равно до сих пор использую людей в своих целях. Свинство… Покажи мне, что человек ненавидит, и я скажу, кто он. Кто это сказал, не помню…

Ханна умолкла. Взгляд ее блуждал по столу, то и дело натыкаясь на вазу с розами. А мы лихорадочно переглядывались затаив дыхание. Так бывает, если в ресторан забредет бухой бродяга и, оскалив кривые зубы, начнет орать что-то про благо для всех трудящихся. Ханну, всегда такую сдержанную, как будто прорвало, и она разливалась на весь зал. Я никогда раньше не видела ее в таком состоянии, и, подозреваю, остальные тоже. Они смотрели на нее с болезненным любопытством, как смотрят научно-популярную передачу о спаривании крокодилов.

Ханна прикусила губу, а между бровями у нее залегла гневная складка. Я страшно испугалась, вдруг она сейчас объявит, что уезжает жить в кибуце или отправится во Вьетнам, станет там хипповать и курить гашиш (а нам придется ее называть «Ханна из Ханоя»). Или еще страшнее – чего доброго, расплачется. Ее глаза уже превратились в мокрые темные озера, где живут неведомые фосфоресцирующие твари. Трудно представить что-нибудь более ужасное, чем когда взрослые плачут: не обронят случайную слезинку во время телерекламы, не всплакнут солидно на похоронах, а по-настоящему горько плачут, сидя на полу в ванной или забившись в тесный рабочий кабинет или в гараж на две машины, отчаянно прижимая пальцы к глазам, словно там где-то есть клавиша «ОТМЕНА».

Все-таки Ханна плакать не стала. Только подняла голову и обвела взглядом ресторан с растерянным выражением человека, задремавшего в автобусе и вдруг проснувшегося с отпечатком рубашечного рукава на лбу.

– Пойдем отсюда, к чертям собачьим, – сказала она, шмыгнув носом.

Следующую неделю и даже еще немножко дольше я замечала, что Смок Уайанок Харви как будто не совсем умер.

Ханна своими многочисленными подробностями вернула его к жизни, как Франкенштейн – свое чудовище. И теперь для всех нас (даже для патологического прагматика Найджела) Смок по-прежнему был жив – просто куда-то девался. Допустим, его похитили.

Когда Смок упал в бассейн, Джейд, Лула и Чарльз с Мильтоном были совсем рядом, в патио (мы с Найджелом сказали нашим, что «развлекались в доме», и, строго говоря, не соврали). Теперь их мучили бесконечные «если бы».

– Если бы я вовремя оглянулась… – говорила Лу.

– Если бы я не стал докуривать косячок, – говорил Мильтон.

– Если бы я не подкатывал к Лейси Лорел из Спартанбурга, которая только что закончила тамошний бесплатный колледж по специальности «модные товары»… – вздыхал Чарльз.

– Я вас умоляю! – восклицала Джейд, сурово глядя на первогодков, стоящих позади нее в очереди за горячим шоколадом по два доллара порция.

Они от ее взгляда цепенели, как мелкие грызуны при виде беркута.

– Я ближе всех к нему была! Неужели трудно заметить, как чувак в зеленом костюме плавает в бассейне мордой вниз? Я могла нырнуть с бортика и спасти его запросто. Меня бы за такое доброе дело в рай без пропуска впустили! Так нет, и вот теперь у меня психологическая травма на всю жизнь. А что? Может, я никогда уже в себя не приду! Лет в тридцать сдадут меня в психушку с зелеными стенами, и буду я бродить по коридорам в уродской ночнушке и с волосатыми ногами. Бритву же туда брать не разрешают, а то вдруг ты себе вены вскроешь в общественной уборной.

В воскресенье у меня отлегло от сердца – Ханна с прежней энергией носилась по дому в красно-белом домашнем платье с цветами.

– Синь! – радостно крикнула она, как только мы с Джейд вошли в дверь. – Как дела? Приятно тебя видеть!

Свою пьяную выходку в ресторане Ханна не вспоминала и не извинилась за нее. Да оно и к лучшему. Может, ей не за что было извиняться. Папа говорил, некоторым людям, чтобы сохранить душевное здоровье, необходимо время от времени отпустить вожжи и, по его определению, «удариться в чеховщину»: надраться, чтобы язык еле ворочался, и упиваться своими страданиями – нежиться в них, как в горячем источнике.

– Говорят, Эйнштейн раз в год, чтобы выпустить пар, так напивался хефевайзеном, что его видели купающимся голышом в озере Карнеги в три часа утра. И его можно понять. Когда держишь на плечах всю тяжесть мира – а в данном случае пространства-времени, – нетрудно представить, как от этого устаешь.

Смерть Смока Харви – как, собственно, и любая смерть – вполне достойный повод, чтобы слова с трудом выталкивались изо рта, а глаза моргали так же медленно, как старичок с тросточкой взбирается по лестнице. Особенно если потом выглядишь эпически стильно и бодро, как Ханна. Она мигом припахала Мильтона накрывать на стол, сама тут же метнулась в кухню, сняла с плиты вопящий чайник, примчалась обратно, молниеносными движениями складывая салфетки в виде красивых японских вееров, и все время держала на лице ослепительную улыбку – как бокал с шампанским во время свадебного тоста.

А может, я просто слишком старалась поверить, что у Ханны все хорошо и замечательно и наши воскресные обеды вернутся к невесомой легкости докоттонвудских, домаскарадных времен. Или, наоборот, Ханна слишком старательно делала вид, что все отлично. Это как украшать свою камеру: какие занавески ни вешай, какой там коврик ни стели возле койки, все равно тюрьма.

В «Стоктон обсервере» напечатали вторую и последнюю статью о Смоке Харви. В ней подтвердили то, что все и так думали: он погиб в результате несчастного случая. Нет никаких признаков «телесных повреждений» и «уровень алкоголя в крови составляет 2,3 промилле – почти в три раза выше максимально допустимого по законам Северной Каролины значения 0,8 промилле». Споткнулся, упал в бассейн, не мог выплыть или позвать на помощь, потому что был слишком пьян, и через несколько минут утонул. Ханна так охотно рассказывала о нем тогда в ресторане и сейчас казалась такой веселой, что Найджел запросто снова заговорил о Смоке.

– Это сколько же надо было выпить, чтобы разогнать содержание алкоголя до такого уровня? – задумчиво произнес он, постукивая карандашом по подбородку. – Он весил, я думаю, фунтов двести пятьдесят? Стаканов десять за час…

– Может, он пил, не разбавляя, – предположила Джейд.

– Жаль, в статье не рассказывают подробно о результатах вскрытия…

Ханна, поставив на низенький столик поднос с чаем улун, вдруг резко обернулась к нам:

– Прекратите сейчас же!

Все разом замолчали.

Мне трудно описать, как странно и пугающе прозвучал ее голос. Не сердито (хотя она явно сердилась), не расстроенно, не устало и не тоскливо, а странно (с долгим «а»: «стра-а-анно»).

Она опустила голову, закрыв лицо волосами – словно упал занавес после неудачного фокуса, – и молча ушла в кухню.

Мы в растерянности таращились друг на друга.

Найджел озадаченно покачал головой:

– Сначала надралась в ресторане, теперь вообще на людей кидается…

– Придурок хренов, – процедил Чарльз сквозь зубы.

– Тише, вы, – сказал Мильтон.

– Постойте! – вдруг разволновался Найджел. – Точно то же самое с ней было, когда я спросил про Валерио. Помните?

– Снова «Розовый бутон», – хмыкнула Джейд. – То есть Смок Харви – второй бутончик? Выходит, у Ханны два бутончика…

– Не надо пошлостей, – сказал Найджел.

– Заткнулись все! – бешено прошипел Чарльз. – Не то я…

Тут хлопнула дверь, и Ханна внесла в комнату поднос с жареными филейчиками.

– Простите меня, – сказал Найджел. – Зря я об этом заговорил. Иногда я увлекаюсь и не соображаю, что мои слова могут кого-то ранить. Пожалуйста, простите.

Мне показалось, что голос Найджела звучит довольно неискренне, но публика приняла его выступление одобрительно.

– Ничего страшного, – сказала Ханна, и на ее лицо вновь вернулась улыбка – спасательный канат, за который нам всем дозволено ухватиться.

Я бы не удивилась, если бы она продекламировала, подняв кверху руку с воображаемым бокалом мартини: «Мне случается потерять терпение, да так, что и не найдешь» или «В кино все постоянно целуются».

Ханна отвела Найджелу волосы со лба:

– Тебе бы подстричься…

Больше мы при ней не упоминали Смока Харви. На том и закончилось его недолгое воскрешение, вызванное пьяным монологом на «Гиацинтовой террасе» и всеми нашими «что было бы, если». Из сочувствия к Ханне (как сказала Джейд, «наверное, что-то похожее чувствует человек, если нечаянно задавит кого-нибудь») мы тактично вернули нашего героя – мне нравилось представлять его древнегреческим героем, Ахиллом, например, или Аяксом, до того как он спятил («Дабс проживал жизнь сотни людей одновременно», – сказала тогда Ханна, вертя в руках чайную ложечку в бесконечном танце), – вернули его в те неведомые края, куда попадают люди после смерти, где вечная тишина и на фоне черно-белых улиц проступает красивым шрифтом «Конец фильма» и бесконечно счастливые герой с героиней склоняются друг к другу под звуки пронзительных скрипок.

Во всяком случае, до поры до времени.