Книга: Похождения бравого солдата Швейка

Назад: Глава III ИЗ ХАТВАНА НА ГАЛИЦИЙСКУЮ ГРАНИЦУ

Дальше: ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ ПРОДОЛЖЕНИЕ ТОРЖЕСТВЕННОЙ ПОРКИ

Глава IV

ШАГОМ МАРШ!

Оказалось, что в вагоне, где помещалась полевая кухня одиннадцатой маршевой роты и где, наевшись до отвала, с шумом пускал ветры Балоун, были правы, когда утверждали, что в Саноке батальон получит ужин и паёк хлеба за все голодные дни. Выяснилось также, что как раз в Саноке находится штаб «железной бригады», к которой, согласно своему метрическому свидетельству, принадлежал батальон Девяносто первого полка. Так как железнодорожное сообщение отсюда до Львова и севернее, до Великих Мостов, не было прервано, то оставалось загадкой, почему штаб восточного участка составил такую диспозицию, по которой «железная бригада» сосредоточивала маршевые батальоны в ста пятидесяти километрах от линии фронта, проходившей в то время от города Броды до реки Буг и вдоль неё на север к Сокалю.

Этот в высшей степени интересный стратегический вопрос был весьма просто разрешён, когда капитан Сагнер отправился в штаб бригады с докладом о прибытии маршевого батальона в Санок.

Дежурным был адъютант бригады капитан Тайрле.

— Меня очень удивляет, — сказал капитан Тайрле, — что вы не получили точных сведений. Маршрут вполне определённый. График своего продвижения вы должны были, понятно, сообщить заранее. Вопреки диспозиции главного штаба ваш батальон прибыл на два дня раньше.

Капитан Сагнер слегка покраснел, но не догадался повторить все те шифрованные телеграммы, которые он получал во время пути.

— Вы меня удивляете, — сказал капитан Тайрле.

— Насколько я знаю, — успел вставить капитан Сагнер, — все мы, офицеры, между собой на «ты».

— Идёт, — сказал капитан Тайрле. — Скажи, кадровый ты или штатский? Кадровый? Это совсем другое дело… Ведь на лбу у тебя не написано! Сколько здесь перебывало этих балбесов — лейтенантов запаса! Когда мы отступали от Лимановой и Красника, все эти «тоже лейтенанты» теряли голову, завидев казачий патруль. Мы в штабе не жалуем этих паразитов. Какой-нибудь идиот, выдержав «интеллигентку», в конце концов становится кадровым. А то ещё штатским сдаст офицерский экзамен, да так и останется в штатских дурак дураком; а случись война, из него выйдет не лейтенант, а засранец.

Капитан Тайрле сплюнул и дружески похлопал капитана Сагнера по плечу:

— Задержитесь тут денька на два. Я вам всё покажу. Потанцуем. Есть смазливые девочки, «Engeihuren» . Здесь сейчас дочь одного генерала которая раньше предавалась лесбийской любви. Мы все переоденемся в женские платья, и ты увидишь, какие номера она выкидывает. По виду тощая, стерва, никогда не подумаешь! Но своё дело знает, товарищ. Это, брат, такая сволочь! Ну да сам увидишь… Пардон, — смущённо извинился он, — пойду блевать, сегодня уже в третий раз.

Чтоб лишний раз доказать капитану Сагнеру, как весело им живётся, он, возвратившись, сообщил, что рвота — последствие вчерашней вечеринки, в которой приняли участие также и офицеры-сапёры.

С командиром сапёрного подразделения, тоже капитаном, Сагнер очень скоро познакомился. В канцелярию влетел дылда в офицерской форме, с тремя золотыми звёздочками, и, словно в тумане, не замечая присутствия незнакомого капитана, фамильярно обратился к Тайрле:

— Что поделываешь, поросёнок? Недурно ты вчера обработал нашу графиню! — Он уселся в кресло и, похлопывая себя стеком по голени, громко захохотал. — Ох, не могу, когда вспомню, как ты ей в колени наблевал.

— Да, — причмокнув от удовольствия, согласился Тайрле, — здорово весело было вчера.

Только теперь он догадался познакомить капитана Сагнера с новым офицером. Они вышли из канцелярии штаба бригады и направились в кафе, под которое спешно была переоборудована пивная.

Когда они проходили через канцелярию, капитан Тайрле взял у командира сапёрного подразделения стек и ударил им по длинному столу, вокруг которого по этой команде встали во фронт двенадцать военных писарей. Это были одетые в экстра-форму приверженцы спокойной, безопасной работы в тылу армии, с большими гладкими брюшками.

Желая показать себя перед Сагнером и вторым капитаном, капитан Тайрле обратился к этим двенадцати толстым апостолам «отлынивания от фронта» со словами:

— Не думайте, что я держу вас здесь на откорме, свиньи! Меньше жрать и пьянствовать — больше бегать! Теперь я вам покажу ещё один номер, — объявил Тайрле своим компаньонам. Он снова ударил стеком по столу и спросил у двенадцати: — Когда лопнете, поросята?

Все двенадцать в один голос ответили.

— Когда прикажете, господин капитан.

Смеясь над собственной глупостью и идиотизмом, капитан Тайрле вышел из канцелярии.

Когда они втроём расположились в кафе, Тайрле велел принести бутылку рябиновки и позвать незанятых барышень. Оказалось, что кафе не что иное, как публичный дом. Свободных барышень не оказалось, и это крайне разозлило капитана Тайрле. Он грубо обругал «мадам» в передней и закричал:

— Кто у мадемуазель Эллы?

Получив ответ, что она занята с каким-то подпоручиком, капитан стал ругаться ещё непристойнее.

Мадемуазель Элла была занята с подпоручиком Дубом. После того как маршевый батальон расквартировали в здании гимназии, подпоручик Дуб собрал всех солдат и в длинной речи предупредил их, что русские, отступая, повсюду открывали публичные дома и оставляли в них персонал, заражённый венерическими болезнями, чтобы нанести таким образом австрийской армии большой урон. Он предостерегал солдат от посещения подобных заведений. Он-де сам обойдёт эти дома, чтобы убедиться, не ослушался ли кто его приказа. Ввиду того что они во фронтовой полосе, всякий, застигнутый в таком доме, будет предан полевому суду.

Подпоручик Дуб лично пошёл убедиться, не нарушил ли кто-нибудь его приказа, и поэтому, вероятно, исходным пунктом своей ревизии избрал диван в комнатке Эллы на втором этаже так называемого «городского кафе» и очень мило развлекался на этом диване.

Между тем капитан Сагнер вернулся в свой батальон. Компания Тайрле распалась: капитана Тайрле вызвали в бригаду, так как бригадный командир уже больше часа искал своего адъютанта.

Из дивизии пришли новые приказы, и необходимо было окончательно определить маршрут прибывшего Девяносто первого полка, так как, согласно новой диспозиции, по первоначальному маршруту теперь отправлялся маршевый батальон Сто второго полка.

Всё страшно перепуталось. Русские поспешно отступали из северо-восточной Галиции, и некоторые австрийские части здесь перемешались. Кое-где в расположение австрийских войск клином врезались части германской армии. Хаос увеличивали новые маршевые батальоны и другие воинские части, прибывавшие на фронт. То же самое происходило в прифронтовой полосе, например, здесь, в Саноке, куда внезапно нагрянул резерв германской ганноверской дивизии под командованием полковника с таким отвратительным взглядом, что бригадный командир пришёл в полное замешательство. Полковник резерва ганноверской дивизии предъявил диспозицию своего штаба, по которой его солдат следовало разместить в гимназии, где только что был расквартирован маршевый батальон Девяносто первого полка. Для размещения своего штаба он требовал очистить здание Краковского банка, в котором помещался штаб бригады.

Бригадный командир связался с дивизией, изложил точно ситуацию, а затем с дивизией говорил ганноверец с отвратительным взглядом. В результате этих разговоров бригада получила приказ: «Бригаде оставить город в шесть часов вечера и идти по направлению Турова-Волска — Лисковец — Старая Соль — Самбор, где ждать дальнейших распоряжений. Вместе с ней сняться маршевому батальону Девяносто первого полка, образующему прикрытие. Порядок выступления выработан бригадой по следующей схеме: авангард выступает в полшестого на Турову, между южным и северным фланговыми прикрытиями расстояние три с половиной километра. Прикрывающий арьергард выступает в четверть седьмого».

В гимназии началась суматоха. На совещании офицеров батальона отсутствовал только подпоручик Дуб, отыскать которого было поручено Швейку.

— Надеюсь, — сказал Швейку подпоручик Лукаш, — вы найдёте его без всяких затруднений, у вас ведь вечно друг с другом какие-то трения.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, прошу дать письменный приказ от роты именно потому, что у нас вечно друг с другом какие-то трения.

Пока поручик Лукаш писал на листке блокнота приказ подпоручику Дубу: немедленно явиться в гимназию на совещание, — Швейк уверял его:

— Так точно, господин обер-лейтенант, теперь вы, как всегда, можете быть спокойны. Я его найду. Так как солдатам запрещено ходить в бордели, то он безусловно в одном из них. Ему же надо быть уверенным, что никто из его взвода не хочет попасть под полевой суд, которым он обыкновенно угрожает. Он сам объявил солдатам, что обойдёт все бордели и что они узнают его с плохой стороны. Впрочем, я знаю, где он. Вот тут, как раз напротив, в этом кафе. Все его солдаты следили, куда он сперва пойдёт.

«Объединённое увеселительное заведение и городское кафе», о котором упомянул Швейк, было разделено на две части. Кто не желал идти через кафе, шёл чёрным ходом, где на солнце грелась старая дама, произносившая по-немецки, по-польски и по-венгерски приблизительно следующее приветствие: «Заходите, заходите, солдатик, у нас хорошенькие барышни!»

Когда солдатик входил, она отводила его в нечто похожее на приёмную и звала одну из барышень, которая тут же прибегала в одной рубашке; прежде всего барышня требовала денег; пока солдатик отмыкал штык, деньги тут же на месте забирала «мадам».

Офицерство проникало через кафе. Эта дорога была более трудной, так как вилась по коридору через задние комнаты, где жили барышни, предназначенные для офицерства. Здесь красоток наряжали в кружевные рубашечки, здесь пили вино и ликёры. Но в этих помещениях «мадам» ничего не допускала, — всё происходило наверху, в комнатках.

В таком раю, полном клопов, на диване, в одних кальсонах валялся подпоручик Дуб. Мадемуазель Элла рассказывала ему вымышленную, как это всегда бывает в таких случаях, трагедию своей жизни: отец её был фабрикантом, она — учительницей гимназии в Будапеште и вот из-за несчастной любви пошла по этой дорожке.

Совсем близко от подпоручика Дуба, на расстоянии вытянутой руки, на столике стояла бутылка рябиновки и рюмки. Так как бутылка была опорожнена только наполовину, а Элла и подпоручик Дуб уже и лыка не вязали, было ясно, что пить Дуб не умеет. Из его слов можно было понять, что он всё перепутал и принимает Эллу за своего денщика Кунерта; он так её и называл, угрожая, по привычке, воображаемому Кунерту: «Кунерт, Кунерт, бестия! Ты ещё узнаешь меня с плохой стороны!»

Швейк должен был подвергнуться той же процедуре, что и остальные солдаты, которые ходили через чёрный ход. Однако он галантно вырвался из рук полураздетой девицы, на крик которой прибежала «мадам» — полька; она нахально соврала Швейку, что никакого подпоручика среди гостей нет.

— Не очень-то орите на меня, милостивая государыня, — вежливо попросил Швейк, сопровождая свои слова сладкой улыбкой, — не то получите в морду. Раз у нас на Платнержской улице одну «мадам» так избили, что она своих долго вспомнить не могла. Сын искал там своего отца, Вондрачека, торговца пневматическими шинами. Фамилия этой «мадам» — Кржованова. Когда её на станции Скорой помощи привели в себя и спросили, как её фамилия, она сказала что-то на букву «х». А позвольте узнать, как ваша фамилия?

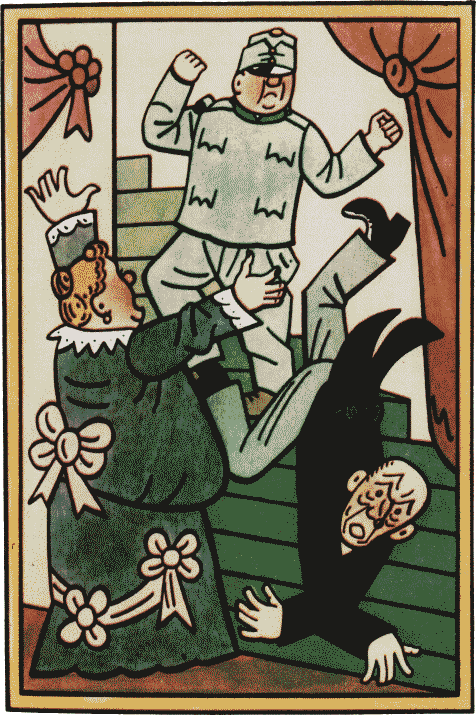

После этого Швейк отстранил «мадам» и с важным видом стал подниматься по деревянной лестнице вверх, на второй этаж, а почтенная матрона подняла страшный крик.

Внизу появился сам владелец публичного дома, обедневший польский шляхтич, он погнался по лестнице за Швейком и схватил его за рукав, крича при этом по-немецки, что солдатам наверх ходить воспрещается, что там для господ офицеров, что для солдат внизу.

Швейк обратил его внимание на то, что пришёл сюда в интересах целой армии, что ищет одного господина подпоручика, без которого армия не может отправиться на поле сражения. Когда приставания хозяина приобрели агрессивный характер, Швейк спустил его с лестницы и принялся осматривать верхнее помещение. Все комнатки были пусты, и лишь в самом конце галереи комнатка была занята. Когда Швейк постучался и, взявшись за ручку, приоткрыл дверь, писклявый голос Эллы пронзительно взвизгнул: «Besetzt!» — а бас подпоручика Дуба, воображавшего, должно быть, что он находится ещё в своей комнате, в лагере, разрешил: «Herein!»

Швейк вошёл, подошёл к дивану и, подавая подпоручику Дубу листок из блокнота, отрапортовал, косясь на разбросанное в углу постели обмундирование:

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, что, согласно приказу, который я вам здесь вручаю, вы должны немедленно одеться и прибыть в наши казармы в гимназию. Там идёт большой военный совет!

Подпоручик Дуб вытаращил на него посоловевшие глазки, но сообразил, однако, что он не настолько пьян, чтобы не узнать Швейка. Ему тут же пришла мысль, что Швейка послали к нему на рапорт, поэтому он сказал:

— Я сейчас с тобой расправлюсь, Швейк! Увидишь, что с тобой будет…

— Кунерт, — крикнул он Элле, — налей мне ещё одну!

Он выпил и, разорвав письменный приказ, расхохотался:

— Это извинение? У — нас — извинения — недействительны! Мы — на — военной службе, — а не — в школе. Так — значит — тебя — поймали в борделе? Подойди — ко мне, Швейк, — ближе — я тебе — дам в морду. В каком году Филипп Македонский победил римлян, не знаешь, жеребец этакий?!

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, — неумолимо стоял на своём Швейк, — это строжайший приказ по бригаде: господам офицерам одеться и отправиться на батальонное совещание. Мы ведь выступаем, теперь уже будут решать вопрос, которая рота пойдёт в авангарде, которая — во фланговом прикрытии и которая — в арьергарде. Это будут решать теперь, и я думаю, что вам, господин лейтенант, тоже следует высказаться по этому вопросу.

Под влиянием столь дипломатической речи подпоручик Дуб отчасти пришёл в себя: для него в какой-то мере сделалось ясно, что он не в казармах, однако из предосторожности он всё же спросил:

— Где я?

— Вы изволите быть в бардачке, господин лейтенант. Пути господни неисповедимы!

Подпоручик Дуб тяжело вздохнул, слез с дивана и стал надевать своё обмундирование. Швейк ему помогал. Наконец Дуб оделся, и оба вышли. Но Швейк тут же вернулся и, не обращая внимания на Эллу, которая, превратно истолковав его возвращение, по причине несчастной любви опять полезла на кровать, быстро выпил остаток рябиновки и устремился за подпоручиком.

На улице подпоручику Дубу хмель снова ударил в голову, так как было очень душно. Он понёс какую-то бессвязную чушь. Рассказывал Швейку о том, что у него дома есть почтовая марка с Гельголанда и что они тотчас же по получении аттестата зрелости пошли играть в бильярд и не поздоровались с классным наставником. К каждой фразе он прибавлял:

— Надеюсь, вы меня правильно понимаете?!

— Вполне правильно, — твердил Швейк. — Вы говорите, как будейовицкий жестяник Покорный. Тот, когда его спрашивали: «Купались ли вы в этом году в Мальше?» — отвечал: «Не купался, но зато в этом году будет хороший урожай слив». А когда его спрашивали: «Вы уже ели в этом году грибы?» — он отвечал: «Не ел, но зато новый марокканский султан, говорят, весьма достойный человек».

Подпоручик Дуб остановился и высказал ещё одно своё убеждение:

— Марокканский султан — конченая фигура, — вытер пот со лба и, глядя помутневшими глазами на Швейка, проворчал: — Так сильно я даже зимою не потел. Согласны? Вы понимаете меня?

— Вполне, господин лейтенант. К нам в трактир «У чаши» ходил один старый господин, какой-то отставной советник из Краевого комитета, он утверждал то же самое. Он всегда говорил, что удивлён огромной разницей в температуре зимой и летом, что его поражает, как люди до сих пор этого не замечали.

В воротах гимназии Швейк оставил подпоручика Дуба. Тот, шатаясь, поднялся вверх по лестнице в учительскую, где происходило военное совещание, и сейчас же доложил капитану Сагнеру, что он совершенно пьян.

Во время доклада он сидел с опущенной головой, а во время дебатов изредка поднимался и кричал:

— Ваше мнение справедливо, господа, но я совершенно пьян!

План диспозиции был разработан. Рота поручика Лукаша была назначена в авангард. Подпоручик Дуб внезапно вздрогнул, встал и сказал:

— Никогда не забуду, господа, нашего классного наставника. Многая ему лета! Многая, многая, многая лета!

Поручик Лукаш подумал, что лучше всего велеть денщику Кунерту уложить подпоручика Дуба рядом, в физическом кабинете, у дверей которого стоял караульный, дабы никто не мог украсть уже наполовину разворованной коллекции минералов. На это бригада постоянно обращала внимание проходящих частей.

К предосторожностям подобного рода начали прибегать с тех пор, как один из гонведских батальонов, размещённый в гимназии, попытался ограбить кабинет. Особенно понравилась гонведам коллекция минералов — пёстрых кристаллов и колчеданов, которые они рассовали по своим вещевым мешкам.

На военном кладбище на одном из белых крестов имеется надпись: «Ласло Гаргань». Там спит вечным сном гонвед, который при грабеже гимназических коллекций выпил весь денатурат из банки, где были заспиртованы разные пресмыкающиеся.

Мировая война истребляла человеческое племя даже настойкой на змеях.

Когда все разошлись, поручик Лукаш велел позвать денщика Кунерта, который увёл и уложил на кушетку подпоручика Дуба.

Подпоручик Дуб вдруг превратился в маленького ребёнка: взял Кунерта за руку, долго рассматривал его ладонь, уверяя, что угадает по ней фамилию его будущей супруги.

— Как ваша фамилия? Выньте из нагрудного кармана моего мундира записную книжку и карандаш. Значит, ваша фамилия Кунерт. Придите через четверть часа, и я вам оставлю здесь листок с фамилией вашей будущей супруги.

Сказав это, он захрапел, но вдруг проснулся и стал что-то чёркать в своей записной книжке, потом вырвал исписанные листки и бросил их на пол. Приложив многозначительно пальцы к губам, он заплетающимся языком прошептал:

— Пока ещё нет, но через четверть часа… Лучше всего искать бумажку с завязанными глазами.

Кунерт был настолько глуп, что действительно пришёл через четверть часа и, развернув бумажку, прочитал каракули подпоручка Дуба: «Фамилия вашей будущей супруги: пани Кунертова».

Когда Кунерт показал бумажку Швейку, тот посоветовал ему хорошенько её беречь. Такие документы от начальства должно ценить; в мирное время на военной службе не было такого случая, чтобы офицер переписывался со своим денщиком и называл его при этом паном.

* * *

Когда все приготовления к выступлению согласно данным диспозиции были закончены, бригадный генерал, которого так великолепно выставил из помещения ганноверский полковник, собрал весь батальон, построил его, как обычно, в каре и произнёс речь. Генерал очень любил произносить речи. Он понёс околесицу, перескакивая с пятого на десятое, а исчерпав до конца источник своего красноречия, вспомнил о полевой почте.

— Солдаты! — гремел он, обращаясь к выстроившимся в каре солдатам. — Мы приближаемся к неприятельскому фронту, от которого нас отделяют лишь несколько дневных переходов. Солдаты, до сих пор во время похода вы не имели возможности сообщить вашим близким, которых вы оставили, свои адреса, дабы ваши далёкие знали, куда вам писать, и дабы вам могли доставить радость письма ваших дорогих покинутых…

Он запутался, смешался, повторяя бесконечно: «Милые, далёкие — дорогие родственники — милые покинутые» и т. д., пока наконец не вырвался из этого заколдованного круга могучим восклицанием: «Для этого и существует на фронте полевая почта!»

Дальнейшая его речь сводилась приблизительно к тому, что все люди в серых шинелях должны идти на убой с величайшей радостью потому лишь, что на фронте существует полевая почта. И если граната оторвёт кому-нибудь обе ноги, то каждому будет приятно умирать, если он вспомнит, что номер его полевой почты семьдесят два и там, быть может, лежит письмо из дому от далёких милых с посылкой, содержащей кусок копчёного мяса, сало и домашние сухари.

После этой речи, когда бригадный оркестр сыграл гимн, была провозглашена слава императору, и отдельные группы людского скота, предназначенного на убой где-нибудь за Бугом, согласно отданным приказам, одна за другой отправились в поход.

Одиннадцатая рота выступила в половине шестого по направлению на Турову-Волску. Швейк тащился позади со штабом роты и санитарной частью, а поручик Лукаш объезжал всю колонну, то и дело возвращаясь в конец её, чтобы посмотреть, как на повозке, накрытой брезентом, санитары везут подпоручика Дуба к новым геройским подвигам в неведомом будущем, а также чтобы скоротать время беседой со Швейком, который безропотно нёс свой мешок и винтовку, рассказывая фельдфебелю Ванеку, как приятно было маршировать несколько лет тому назад на манёврах возле Бельке Мезиржичи.

— Местность была точь-в-точь такая же, только мы маршировали не с полной выкладкой, потому что тогда мы даже и не знали, что такое запасные консервы; если где-нибудь мы и получали консервы, то сжирали их на ближайшем же ночлеге и вместо них клали в мешки кирпичи. В одно село пришла инспекция и все кирпичи из мешков выбросила. Их оказалось так много, что кто-то там даже выстроил себе домик.

Через некоторое время Швейк энергично шагал рядом с лошадью поручика Лукаша и рассказывал о полевой почте:

— Прекрасная была речь! Конечно, каждому очень приятно на войне получить нежное письмецо из дому. Но я, когда несколько лет тому назад служил в Будейовицах, за всё время военной службы получил в казармы одно-единственное письмо; оно у меня до сих пор хранится.

Швейк достал из грязной кожаной сумки засаленное письмо и принялся читать, стараясь попадать в ногу с лошадью поручика Лукаша, которая шла умеренной рысью:

— «Ты подлый хам, душегуб и подлец! Господин капрал Кржиш приехал в Прагу в отпуск, я с ним танцевала «У Коцанов», и он мне рассказал, что ты танцуешь в Будейовицах «У зелёной лягушки» с какой-то идиоткой-шлюхой и что ты меня совершенно бросил. Знай, я пишу это письмо в сортире на доске возле дыры, между нами всё кончено. Твоя бывшая Божена.

Чтобы не забыть, этот капрал будет тебя тиранить, он на это мастак, и я его об этом просила. И ещё, чтобы не забыть, когда приедешь в отпуск, то меня уже не найдёшь среди живых».

— Разумеется, — продолжал Швейк, труся рядом с лошадью поручика лёгкой рысцой, — когда я приехал в отпуск, она была «среди живых», да ещё среди каких живых! Нашёл я её там же «У Коцанов». Около неё увивались два солдата из другого полка, и один такой шустрый, что при всех полез к ней за лифчик, как будто хотел, осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, достать оттуда пыльцу невинности, как сказала бы Венцеслава Лужицкая. Нечто вроде этого отмочила одна молоденькая девица, так лет шестнадцати: на уроке танцев она, заливаясь слезами, сказала одному гимназисту, ущипнувшему её за плечо: «Вы сняли, сударь, пыльцу моей девственности!» Ну ясно, все засмеялись, а мамаша, присматривавшая за ней, вывела дурёху в коридор в «Беседе» и надавала пинков. Я пришёл, господин обер-лейтенант, к тому заключению, что деревенские девки всё же откровеннее, чем изморённые городские барышни, которые ходят на уроки танцев. Когда мы несколько лет назад стояли лагерем в Мнишеке, я ходил танцевать в «Старый Книн» и ухаживал там за Карлой Векловой. Но только я ей не очень нравился. Однажды в воскресенье вечером пошёл я с ней к пруду, и сели мы там на плотину. А когда солнце стало заходить, я спросил, любит ли она меня. Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, воздух был такой тёплый, все птицы пели, а она дьявольски захохотала и ответила: «Люблю, как соломину в заднице. Дурак ты!» И действительно, я был так здорово глуп, что, осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, до этого, гуляя с ней по полям меж высоких хлебов, где не видела нас ни единая душа, мы даже ни разу не присели, я только показывал ей эту божью благодать и, как дурак, разъяснял деревенской девке, что рожь, что пшеница, а что овёс.

И как бы в подтверждение слов Швейка об овсе, где-то впереди послышались голоса солдат его роты, хором распевавших песню, с которой когда-то чешские полки шли к Сольферино проливать кровь за Австрию:

А как ноченька пришла,

Овёс вылез из мешка,

Жупайдия, жупайдас,

Нам любая девка даст!

Остальные подхватили:

Даст, даст, как не дать,

Да почему бы ей не дать?

Даст нам по два поцелуя,

Не кобенясь, не балуя.

Жупайдия, жупайдас,

Нам любая девка даст.

Даст, даст, как не дать,

Да почему бы ей не дать?

Потом немцы принялись петь ту же песню по-немецки.

Это была старая солдатская песня. Её, вероятно, на всех языках распевали солдаты ещё во время наполеоновских войн. Теперь она привольно разливалась по галицийской равнине, по пыльному шоссе к Турове-Волске, где по обе стороны шоссе до видневшихся далеко-далеко на юге зелёных холмов нива была истоптана и уничтожена копытами коней и подошвами тысяч и тысяч тяжёлых солдатских башмаков.

— Раз на манёврах около Писека мы этак же поле разделали, — проронил Швейк, оглядываясь кругом. — Был там с нами один эрцгерцог. Такой справедливый был барин, что когда из стратегических соображений проезжал со своим штабом по хлебам, то адъютант тут же на месте оценивал нанесённый ими ущерб. Один крестьянин, по фамилии Пиха, которого такой визит ничуть не обрадовал, не взял восемнадцать крон, которые казна ему давала за потоптанные пять мер поля, захотел, господин обер-лейтенант, судиться и получил за это восемнадцать месяцев.

Я полагаю, господин обер-лейтенант, что он должен был быть счастлив, что член царствующего дома навестил его на его земле. Другой, более сознательный крестьянин, одел бы всех своих девиц в белые платья, как на крёстный ход, дал бы им в руки цветы, расставил бы по полю, велел бы каждой приветствовать высокопоставленного пана, как это делают в Индии, где подданные властелина бросаются под ноги слону, чтобы слон их растоптал.

— Что вы там болтаете, Швейк? — окликнул ординарца поручик Лукаш. — Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я имел в виду того слона, который нёс на своей спине властелина, про которого я читал.

— Если бы вы только всё правильно объясняли… — сказал поручик Лукаш и поскакал вперёд. Там колонна разорвалась. После отдыха в поезде непривычный поход в полном снаряжении утомил всех; в плечах ломило, и каждый старался облегчить себе тяжесть похода, как мог. Солдаты перекладывали винтовки с одного плеча на другое, большинство уже несло их не на ремне, а на плече, как грабли или вилы. Некоторые думали, что будет легче, если пойти по канаве или по меже, где почва казалась мягче, чем на пыльном шоссе.

Головы поникли, все страдали от жажды. Несмотря на то что солнце уже зашло, было душно и жарко, как в полдень, во фляжках не осталось ни капли влаги. Это был первый день похода, и непривычная обстановка, бывшая как бы прологом к ещё большим мытарствам, чем дальше, тем сильнее утомляла всех и расслабляла. Солдаты даже перестали петь и только высчитывали, сколько осталось до Туровы-Волски, где, как они предполагали, будет ночлег. Некоторые садились на краю канавы и, чтобы прикрыть недозволенный отдых, расшнуровывали башмаки. Сперва можно было подумать, что у солдата скверно навёрнуты портянки и он старается перемотать их так, чтобы в походе не натереть ног. Другие укорачивали или удлиняли ремни на винтовке; третьи развязывали мешок и перекладывали находящиеся в нём предметы, убеждая самих себя, что делают это для равномерного распределения груза, дабы лямки мешка не оттягивали то одно, то другое плечо. Когда же к ним медленно приближался поручик Лукаш, они вставали и докладывали, что у них где-то жмёт или что-нибудь в этом роде, если до того кадет или взводный, увидев издали кобылу поручика Лукаша, уже не погнал их вперёд.

Объезжая роту, поручик Лукаш мягко предлагал солдатам встать, так как до Туровы-Волски осталось километра три и там сделают привал.

Тем временем от постоянной тряски на санитарной двуколке подпоручик Дуб пришёл в себя, правда, не окончательно, но всё-таки мог уже подняться. Он высунулся из двуколки и стал что-то кричать людям из штаба роты, которые налегке бодро двигались рядом с ним, так как все, начиная с Балоуна и кончая Ходоунским, сложили свои мешки на двуколку. Один лишь Швейк молодцевато шёл вперёд с мешком на спине, с винтовкой по-драгунски на груди. Он покуривал трубку и напевал:

Шли мы прямо в Яромерь,

Коль не хочешь, так не верь.

Подоспели к ужину…

Больше чем в пятистах шагах от подпоручика Дуба поднимались по дороге клубы пыли, из которых выплывали фигуры солдат. Подпоручик Дуб, к которому вернулся энтузиазм, высунулся из двуколки и принялся орать в дорожную пыль:

— Солдаты, ваша почётная задача трудна, вам предстоят тяжёлые походы, лишения, всевозможные мытарства. Но я твёрдо верю в вашу выносливость и в вашу силу воли.

— Молчал бы, дурень, что ли… — срифмовал Швейк.

Подпоручик Дуб продолжал:

— Для вас, солдаты, нет таких преград, которых вы не могли бы преодолеть. Ещё раз, солдаты, повторяю, не к лёгкой победе я веду вас! Это будет твёрдый орешек, но вы справитесь! История впишет ваши имена в свою золотую книгу!

— Смотри, поедешь в Ригу, — опять срифмовал Швейк.

Как бы послушавшись Швейка, подпоручик Дуб, свесивший вниз голову, вдруг начал блевать в дорожную пыль, а после этого, крикнув ещё раз: «Солдаты, вперёд!» — повалился на мешок телефониста Ходоунского и проспал до самой Туровы-Волски, где его наконец поставили на ноги и по приказу поручика Лукаша сняли с повозки. Поручик Лукаш имел с ним весьма продолжительный и весьма неприятный разговор, пока подпоручик Дуб не пришёл в себя настолько, что мог наконец заявить: «Рассуждая логически, я сделал глупость, которую искуплю перед лицом неприятеля».

Впрочем, он не совсем пришёл в себя, так как, направляясь к своему взводу, погрозил поручику Лукашу:

— Вы меня ещё не знаете, но вы меня узнаете!..

— О том, что вы натворили, можете узнать у Швейка.

Поэтому, прежде чем пойти к своему взводу, подпоручик Дуб направился к Швейку, которого нашёл в обществе Балоуна и старшего писаря Ванека.

Балоун как раз рассказывал, что у себя на мельнице, в колодце, он всегда держал бутылку пива. Пиво было такое холодное, что зубы ныли. Вечером на мельнице этим пивом запивали творог со сметаной, но он по своей обжорливости, за которую господь бог теперь так его наказал, после творога съедал ещё порядочный кусок мяса. Теперь, дескать, правосудие божье покарало его, и в наказание он должен пить тёплую вонючую воду из колодца в Турове-Волске, в которую солдаты должны были сыпать только что розданную им лимонную кислоту, дабы не подцепить здесь холеру.

Балоун высказал мнение, что эта самая лимонная кислота раздаётся, вероятно, для того, чтобы морить людей голодом. Правда, в Саноке он немножко подкормился, так как обер-лейтенант опять уступил ему полпорции телятины, которую Балоун принёс из бригады. Но это ужасно, ведь он думал, что на ночлеге будут что-нибудь варить. Балоун уверился в этом, когда кашевары начали набирать воду в котлы. Он сейчас же пошёл к кухням спросить, что и как, но кашевары ответили, что пока дали приказ набрать воду, а может, через минуту придёт приказ её вылить.

Тут подошёл подпоручик Дуб и, не будучи уверен в себе, спросил:

— Беседуете?

— Беседуем, господин лейтенант, — за всех ответил Швейк, — беседа в полном разгаре. Нет ничего лучше, как хорошо побеседовать. Сейчас мы как раз беседуем о лимонной кислоте. Без беседы ни один солдат обойтись не может, тогда он легче забывает о всех мытарствах.

Подпоручик Дуб пригласил Швейка пройтись с ним, он хочет кое о чём с ним побеседовать. Когда они отошли в сторонку, Дуб неуверенно спросил:

— Вы не обо мне сейчас говорили?

— Никак нет. О вас ни слова, господин лейтенант, только об этой лимонной кислоте и копчёном мясе.

— Мне обер-лейтенант Лукаш говорил, будто я что-то натворил и вы об этом хорошо осведомлены, Швейк…

Швейк ответил очень серьёзно и многозначительно:

— Ничего вы не натворили, господин лейтенант. Вы только были с визитом в одном публичном доме. Но это, вероятно, просто недоразумение. Жестяника Пимпра с Козьей площади также всегда разыскивали, когда он отправлялся в город покупать жесть, и тоже всегда находили в таком же заведении, в каком я нашёл вас, то «У Шугов», то «У Дворжаков». Внизу помещалось кафе, а наверху — в нашем случае — были девочки. Вы, должно быть, и не понимали, господин лейтенант, где, собственно, вы находитесь, потому что было очень жарко, и если человек не привык пить, то в такую жару он пьянеет и от обыкновенного рома, а вы, господин лейтенант, хватили рябиновки. Я получил приказ вручить вам приглашение на совещание, происходившее перед тем, как выступить, и нашёл вас у этой девицы наверху. От жары и от рябиновки вы меня даже не узнали и лежали там на кушетке раздетым. Вы там ничего не натворили и даже не говорили: «Вы меня ещё не знаете…» Подобная вещь с каждым может произойти в такую жару. Один от этого очень страдает, другой попадает в такое положение не по своей вине, как кур во щи. Если бы вы знали старого Вейводу, десятника из Вршовиц! Тот, осмелюсь доложить, господин лейтенант, решил никогда не употреблять таких напитков, от которых он мог бы опьянеть. Опрокинул он рюмку на дорогу и вышел из дому искать напитки без алкоголя. Сначала, значит, остановился в трактире «У остановки», заказал четвертинку вермута и стал осторожно расспрашивать хозяина, что, собственно, пьют абстиненты. Он совершенно правильно считал, что чистая вода даже для абстинентов — крепкий напиток. Хозяин ему разъяснил, что абстиненты пьют содовую воду, лимонад, молоко и потом безалкогольные вина, холодный чесночный суп и другие безалкогольные напитки. Из всех этих напитков старому Вейводе понравились только безалкогольные вина. Он спросил, бывает ли также безалкогольная водка, выпил ещё одну четвертинку и поговорил с хозяином о том, что действительно грех напиваться часто. Хозяин ему ответил на это, что он всё может снести, только не пьяного человека, который надерётся где-нибудь, а к нему приходит отрезвиться бутылкой содовой воды, да ещё и наскандалит. «Надерись у меня, — говорил хозяин, — тогда ты мой человек, а не то я тебя и знать не хочу!» Старый Вейвода тут допил и пошёл дальше, пока не пришёл, господин лейтенант, на Карлову площадь, в винный погребок, куда он и раньше захаживал; там он спросил, нет ли у них безалкогольных вин. «Безалкогольных вин у нас нет, господин Вейвода, — сказали ему, — но вермут и шерри имеются». Старому Вейводе стало как-то совестно, и он решил выпить четвертинку вермута и четвертинку шерри. Пока он там сидел, он познакомился, господин лейтенант, с одним таким же абстинентом. Слово за слово, хватили они ещё по четвертинке шерри, разговорились, и тот пан сказал, что знает место, где подают безалкогольные вина. «Это на Бользановой улице, вниз по лестнице, там играет граммофон». За такое приятное сообщение пан Вейвода поставил на стол целую бутылку вермута, и потом оба отправились на Бользанову улицу, где надо было спуститься вниз по лестнице и где играет граммофон.

Действительно, там подавали одни фруктовые вина, не только что без спирта, но и вообще без алкоголя. Сперва они заказали по пол-литра вина из крыжовника, затем пол-литра смородинного вина, а когда выпили ещё по пол-литра безалкогольного крыжовенного вина, ноги у них стали отниматься после всех этих вермутов и шерри, которые они перед тем выпили. Тут они стали кричать и требовать официального подтверждения, действительно ли то, что они здесь пьют, безалкогольные вина. Они абстиненты, и, если немедленно им такого подтверждения не принесут, они всё разобьют вдребезги, вместе с граммофоном… Ну, пришлось полицейским вытащить обоих по лестнице наверх, на Бользанову улицу. Пришлось запихать их в корзину, пришлось посадить их в одиночные камеры. Обоих, как абстинентов, пришлось осудить за пьянство.

— К чему вы всё это мне рассказываете? — подозревая неладное, крикнул подпоручик Дуб, которого рассказ окончательно отрезвил.

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, это к вам не относится, но раз уж мы разговорились…

Подпоручику Дубу в этот момент показалось, что Швейк его оскорбил, и так как он почти пришёл в себя, то заорал:

— Ты меня узнаёшь! Как ты стоишь?

— Осмелюсь доложить, плохо стою, я забыл, осмелюсь доложить, поставить пятки вместе, носки врозь! Сейчас это сделаю. — Швейк по всем правилам вытянулся во фронт.

Подпоручик Дуб раздумывал, что бы этакое ему ещё сказать, и в конце концов выговорил лишь:

— Смотри у меня, чтобы это было в последний раз! — И как бы в дополнение повторил своё старое присловье, немного изменив его: — Ты меня ещё не знаешь! Но я-то тебя знаю!

Отходя от Швейка, подпоручик Дуб с похмелья подумал: «Может, на него больше подействовало бы, если бы я сказал: «Я тебя, братец, уже давно знаю с плохой стороны».

Затем подпоручик Дуб позвал своего денщика Кунерта и приказал раздобыть кувшин воды.

Кунерт, надо отдать ему справедливость, потратил немало времени на поиски в Турове-Волске кувшина воды.

Кувшин ему наконец удалось выкрасть у священника. А воду в кувшин он начерпал из наглухо заколоченного досками колодца. Для этого ему, разумеется, пришлось оторвать несколько досок. Колодец был заколочен, так как подозревали, что вода в нём тифозная.

Однако подпоручик Дуб выпил целый кувшин без всяких последствий, чем ещё раз подтвердилась верность старой пословицы: «Доброй свинье всё впрок».

Все жестоко ошиблись, думая, что будут ночевать в Турове-Волске.

Поручик Лукаш позвал телефониста Ходоунского, старшего писаря Ванека, ординарца роты Швейка и Балоуна. Приказ был прост: они оставляют оружие в санитарной части и немедленно выступают по просёлочной дороге на Малый Поланец, а потом вниз вдоль реки в юго-восточном направлении на Лисковец.

Швейк, Ванек и Ходоунский — квартирьеры. Они должны подыскать места для ночлега роты, которая придёт вслед за ними через час, максимум полтора. Балоуну надлежит распорядиться, чтобы на квартире, где будет ночевать он, то есть поручик Лукаш, зажарили гуся, а остальным трём следить за Балоуном, чтобы он не сожрал половины. Кроме того, Ванек со Швейком должны купить свинью для роты, весом сообразно положенной норме мяса на всю роту. Ночью будут готовить гуляш. Места для ночлега солдат должны быть вполне приличными: избегать завшивленных изб, чтобы солдаты как следует отдохнули, так как рота выступает уже в половине седьмого утра из Лисковца через Кросенку на Старую Соль.

Батальон теперь уже не нуждался в деньгах. Бригадное интендантство в Саноке выплатило ему авансом за предстоящую бойню. В кассе роты лежало свыше ста тысяч крон, и старший писарь Ванек получил приказ по прибытии на место (под этим подразумевались окопы) подсчитать и выплатить роте перед смертью бесспорно причитающуюся компенсацию за недополученные обеды и хлебные пайки.

Пока все четверо готовились в путь, появился местный священник и роздал солдатам листовку с «Лурдской песней», в зависимости от национальности солдат каждому на его языке. У него был целый тюк этой песни; ему оставило их для раздачи проходящим воинским частям лицо высокого воинского духовного сана, проезжавшее с какими-то девками по опустошённой Галиции на автомобиле.

Где в долину сбегает горный склон,

Всем благовестит колокольный звон:

Аве, аве, аве, Мария! Аве, аве, аве, Мария!

Юницу Бернарду ведёт святой дух

К берегу речному, на зелёный луг.

Аве!

Видит юница — лучи над скалой,

Стан осиянный и лик святой.

Аве!

Мило украшены платом лиловым

Да голубеньким поясом новым.

Аве!

Обвиты чёток нитью живой

Руки пречистой и всеблагой.

Аве!

Ах, изменилась Бернарда лицом:

Отблеск небесных лучей на нём.

Аве!

Став на колени, молитвы творит,

А матерь божья ей говорит:

Аве!

Дитя я смогла без греха зачать

И хочу заступницей вашей стать!

Аве!

В торжественных шествиях мой набожный народ

Пускай сюда приходит, мне честь воздаёт.

Аве!

Да будет свидетелем мраморный храм,

Что я здесь милость являть буду вам.

Аве!

А ты их, журчащий родник, зови.

Будь им порукой моей любви.

Аве!

О, славься, долина из долин,

В которой процвёл сей райский крин!

Аве!

Прообраз горних — пещера твоя,

Владычица наша небесная!

Аве!

Преславный, радостный день — вот он:

Тянутся процессии к тебе на поклон.

Аве!

Ты хотела заступницей верных быть:

Удостой и нас свой взор склонить.

Аве!

Звездой путеводной встав впереди,

К престолу господню нас приведи.

Аве!

Не лиши, пресвятая, любви своей

И нас материнской лаской овей.

Аве!

В Турове-Волске было много отхожих мест, и там повсюду валялись бумажки с «Лурдской песней».

Капрал Нахтигаль с Кашперских гор достал у запуганного еврея бутылку водки, собрал несколько приятелей, и они стали петь немецкий текст «Лурдской песни», без припева «Аве», на мотив песни «Принц Евгений».

Когда стемнело, передовой отряд, которому следовало позаботиться о ночлеге для одиннадцатой роты, попал в небольшую рощу у речки. Эта роща должна была привести к Лисковцу. Дорога стала дьявольски трудной.

Балоун впервые очутился в такой ситуации, когда идёшь неизвестно куда. Всё — и темнота, и то, что их выслали вперёд разыскивать квартиры, — казалось ему необыкновенно таинственным; его вдруг охватило страшное подозрение, что это неспроста.

— Товарищи, — тихо сказал он, спотыкаясь по дороге, которая шла вдоль реки, — нас принесли в жертву.

— Как так? — тоже тихо, но строго прикрикнул на него Швейк.

— Товарищи, не будем шуметь, — умоляющим голосом просил Балоун. — У меня уже мурашки по коже бегают. Я чувствую: они нас услышат и начнут стрелять, я это знаю. Они нас послали вперёд, чтобы мы разведали, нет ли поблизости неприятеля, а когда услышат стрельбу, то сразу узнают, что дальше идти нельзя. Мы, товарищи, разведывательный патруль, как меня учил капрал Терна.

— Тогда иди вперёд, — сказал Швейк. — Мы пойдём за тобой, а ты защищай нас своим телом, раз ты такой великан. А когда в тебя выстрелят, то извести нас, чтобы мы вовремя могли залечь. Ну, какой ты солдат, если пули боишься! Каждого солдата это должно только радовать, каждый солдат должен знать, что чем больше по нему даст выстрелов неприятель, тем меньше у противника останется боеприпасов. Выстрел, который по тебе делает неприятельский солдат, понижает его боеспособность. Да и он доволен, что может в тебя выстрелить. По крайней мере, не придётся тащить на себе патроны, да и бежать легче.

Балоун тяжело вздохнул:

— Но если у меня дома хозяйство?!

— Плюнь на хозяйство, — посоветовал Швейк. — Лучше отдай жизнь за государя императора. Разве не этому тебя учили на военной службе?

— Они этого лишь слегка касались, — отозвался глупый Балоун, — меня только гоняли по плацу, а после я ни о чём подобном уже не слыхал, так как стал денщиком. Хоть бы государь император кормил нас получше…

— Ах ты, проклятая ненасытная свинья! Солдата перед битвой вообще не следует кормить, это нам уже много лет назад объяснял в школе капитан Унтергриц. Тот нам постоянно твердил: «Хулиганьё проклятое! Если разразится война и вам придётся идти в бой, не вздумайте нажираться перед битвой. Кто обожрётся и получит пулю в живот, тому — конец, так как все супы и хлеб при ранении вылезут из кишок, и у солдата — сразу антонов огонь. Но когда в желудке ничего нет, то такая рана в живот всё равно что оса укусила, одно удовольствие!»

— Я быстро перевариваю, — успокоил товарищей Балоун, — у меня в желудке никогда ничего не остаётся. Я, братец, сожру тебе хоть целую миску кнедликов со свининой и капустой и через полчаса больше трёх суповых ложек не выдавлю. Всё остальное во мне исчезает. Другой, скажем, съест лисички, а они выйдут из него так, что только промой и снова подавай под кислым соусом, а у меня наоборот. Я нажрусь этих лисичек до отвала, другой бы на моём месте лопнул, а я в нужнике выложу только немножко жёлтой каши, словно ребёнок наделал, остальное, всё в меня пойдёт. У меня, товарищ, — доверительно сообщил Балоун Швейку, — растворяются рыбьи кости и косточки слив. Как-то я нарочно подсчитал. Съел я семьдесят сливовых кнедликов с косточками, а когда подошло время, пошёл за гумно, потом расковырял это лучинкой, косточки отложил в сторону и подсчитал. Из семидесяти косточек во мне растворилось больше половины. — Из уст Балоуна вылетел тихий, долгий вздох. — Мельничиха моя делала сливовые кнедлики из картофельного теста и прибавляла немного творогу, чтобы было сытнее. Она больше любила кнедлики, посыпанные маком, чем сыром а я наоборот. За это я однажды надавал ей затрещин… Не умел я ценить своё семейное счастье!

Балоун остановился, зачмокал, облизнулся и сказал печально и нежно:

— Знаешь, товарищ, теперь, когда у меня никаких кнедликов нет, мне кажется, что жена всё же была права: с маком-то лучше. Тогда мне всё казалось, что этот мак у меня в зубах застревает, а теперь я мечтаю о нём. Эх! Только бы застрял! Много моя жена от меня натерпелась! Сколько раз она, бедная, плакала, когда я, бывало, требовал, чтобы она сыпала побольше майорана в ливерную колбасу… Ей всегда за это от меня влетало! Однажды я её, бедную, так отделал, что она два дня пролежала, а всё из-за того, что не хотела мне на ужин индюка зарезать — хватит, мол, и петушка.

— Эх, товарищ, — расхныкался Балоун, — если бы теперь ливерную, хоть бы без майорана, и петушка… Ты любишь соус из укропа? Эх, какие я, бывало, устраивал из-за него скандалы! А теперь пил бы, как кофей!

Балоун постепенно забывал о воображаемой опасности и в тиши ночи, спускаясь к Лисковцу, взволнованно продолжал рассказывать Швейку о том, чего он раньше не ценил и что теперь ел бы с величайшим удовольствием, только бы за ушами трещало.

За ними шли телефонист Ходоунский и старший писарь Ванек.

Ходоунский объяснял Ванеку, что, по его мнению, мировая война — глупость. Хуже всего в ней то, что если где-нибудь порвётся телефонный провод, ты должен ночью идти исправлять его: а ещё хуже, что если в прежние войны не знали прожекторов, теперь как раз наоборот: когда исправляешь эти проклятые провода, неприятель моментально находит тебя прожектором и жарит по тебе из всей своей артиллерии.

Внизу, в селе, где они должны были подыскать ночлег, не видно было ни зги. Собаки заливались вовсю, что заставило экспедицию остановиться и обдумать, как сопротивляться этим тварям.

— Может, вернёмся? — зашептал Балоун.

— Балоун, Балоун, если бы мы об этом донесли, тебя бы расстреляли за трусость, — ответил на это Швейк.

Собаки, казалось, взбесились; наконец лай послышался с юга, с реки Ролы. Потом собаки залаяли в Кросенке и в других окрестных сёлах, потому что Швейк орал в ночной тишине:

— Куш, куш, куш! — вспомнив, как кричал он на собак, когда ещё торговал ими.

Собаки не могли успокоиться, и старший писарь Ванек попросил Швейка:

— Не кричите на них, Швейк, а то вся Галиция залает.

— Это как на манёврах в Таборском округе, — отозвался Швейк. — Пришли мы как-то ночью в одно село, а собаки подняли страшный лай. Деревень там много, так что лай разносился от села к селу, всё дальше и дальше. Стоило только затихнуть собакам в нашем селе, как лай доносился откуда-то издали, ну, скажем, из Пелгржимова, и наши заливались снова, а через несколько минут лаяли Таборский, Пелгржимовский, Будейовицкий, Гумполецкий, Тршебоньский и Иглавский округа. Наш капитан, очень нервный дед, не выносил собачьего лая. Он не спал всю ночь, всё ходил и спрашивал у патруля: «Кто лает? Чего лают?» Солдаты отрапортовали, что лают собаки. Это его так разозлило, что все бывшие в тот раз в патруле по нашем возвращении с манёвров остались без отпуска.

После этого случая он всегда выбирал «собачью команду» и посылал её вперёд. Команда обязана была предупредить население села, где мы должны остановиться на ночлег, что ни одна собака не смеет ночью лаять, в противном случае она будет убита. Я тоже был в такой команде, а когда мы пришли в одно село в Милевском районе, я всё перепутал и объявил сельскому старосте, что владелец собаки, которая ночью залает, будет уничтожен по стратегическим соображениям. Староста испугался, велел сейчас же запрячь лошадь и поехал в главный штаб просить от всего села смилостивиться. Его туда не пустили, часовые чуть было его там не застрелили. Он вернулся домой, и, ещё до того как мы вошли в село, по его совету всем собакам завязали тряпками морды, так что три пса взбесились.

Все согласились со Швейком, что ночью собаки боятся огня зажжённой сигареты, и вошли в село. На беду, никто из них сигарет не курил, и совет Швейка не имел положительных результатов. Оказалось, однако, что собаки лают от радости: они любовно вспоминали о проходящих войсках, которые всегда оставляли что-нибудь съедобное.

Они уже издали почуяли приближение тех созданий, которые после себя оставляют кости и дохлых лошадей.

Откуда ни возьмись, около Швейка оказались четыре дворняжки. Они радостно кидались на него, задрав хвосты кверху.

Швейк гладил их, похлопывал по бокам, разговаривал с ними в темноте, как с детьми.

— Вот и мы! Пришли к вам делать баиньки, покушать — ам, ам! Дадим вам косточек, корочек и утром отправимся дальше, на врага.

В селе, в хатах, зажглись огни. Когда квартирьеры постучали в дверь первой хаты, чтобы узнать, где живёт староста, изнутри отозвался визгливый и неприятный женский голос, который не то по-польски, не то по-украински прокричал, что муж на войне, что дети больны оспой, что москали всё забрали и что муж, отправляясь на войну, приказал ей никому не отворять ночью. Лишь после того как квартирьеры усилили атаку на дверь, чья-то неизвестная рука отперла дом. Войдя в хату, они узнали, что здесь как раз и живёт староста, тщетно старавшийся доказать Швейку, что это не он отвечал визгливым женским голосом. Он, мол, всегда спит на сеновале, а его жена, если её внезапно разбудишь, бог весть что болтает со сна. Что же касается ночлега для всей роты, то деревня маленькая, ни один солдат в ней не поместится. Спать совершенно негде. И купить тоже ничего нельзя. Москали всё забрали.

Если паны добродии не пренебрегут его советом, он отведёт их в Кросенку, там большие хозяйства: это всего лишь три четверти часа отсюда, места там достаточно, каждый солдат сможет прикрыться овчинным кожухом. А коров столько, что каждый солдат получит по котелку молока, вода тоже хорошая; паны офицеры могут спать в замке. А в Лисковце что! Нужда, чесотка и вши! У него самого было когда-то пять коров, но москали всех забрали, и теперь, когда нужно молоко для больных детей, он вынужден ходить за ним в Кросенку.

Как бы в подтверждение достоверности этих слов рядом в хлеву замычали коровы и послышался визгливый женский голос, кричавший на них: «Холера вас возьми!»

Старосту это не смутило, и, надевая сапоги, он продолжал:

— Единственная корова здесь у соседа Войцека, — вот вы изволили слышать, паны добродии, она только что замычала. Но эта корова больная, тоскует она. Москали отняли у неё телёнка. С тех пор молока она не даёт, но хозяину жалко её резать, он верит, что Ченстоховская божья матерь опять всё устроит к лучшему.

Говоря это, он надел на себя кунтуш…*

— Пойдёмте, паны добродии, в Кросенку, и трёх четвертей часа не пройдёт, да что я, грешный, болтаю, не пройдёт и получаса! Я знаю дорогу через речку, затем через берёзовую рощицу, мимо дуба… Село большое, и дюже крепкая водка в корчмах. Пойдёмте, паны добродии! Чего мешкать? Панам солдатам вашего славного полка необходимо расположиться как следует, с удобствами. Пану императорскому королевскому солдату, который сражается с москалями, нужен, понятно, чистый ночлег, удобный ночлег. А у нас? Вши! Чесотка! Оспа и холера! Вчера у нас, в нашей проклятой деревне, три хлопа почернели от холеры… Милосердный бог проклял Лисковец!

Тут Швейк величественно махнул рукой.

— Паны добродии! — начал он, подражая голосу старосты. — Читал я однажды в одной книжке, что во время шведских войн, когда был дан приказ расквартировать полки в таком-то и таком-то селе, а староста отговаривался и отказывался помочь в этом, его повесили на ближайшем дереве. Кроме того, один капрал-поляк рассказал мне сегодня в Саноке, что, когда квартирьеры приходят, староста обязан созвать всех десятских, те идут с квартирьерами по хатам и просто говорят: «Здесь поместятся трое, тут четверо, в доме священника расположатся господа офицеры». И через полчаса всё должно быть подготовлено. Пан добродий, — с серьёзным видом обратился Швейк к старосте, — где здесь у тебя ближайшее дерево?

Староста не понял, что значит слово «дерево», и поэтому Швейк объяснил ему, что это берёза, дуб, груша, яблоня, — словом, всё, что имеет крепкие сучья. Староста опять не понял, а когда услышал названия некоторых фруктовых деревьев, испугался, так как черешня поспела, и сказал, что ничего такого не знает, у него перед домом стоит только дуб.

— Хорошо, — сказал Швейк, делая рукой международный знак повешения. — Мы тебя повесим здесь, перед твоей хатой, так как ты должен сознавать, что сейчас война и что мы получили приказ спать здесь, а не в какой-то Кросенке. Ты, брат, или не будешь нам менять наши стратегические планы, или будешь качаться, как говорится в той книжке о шведских войнах… Такой случай, господа, был раз на манёврах у Велького Мезиржичи…

Тут Швейка перебил старший писарь Ванек:

— Это, Швейк, вы нам расскажете потом, — и тут же обратился к старосте: — Итак, теперь тревога и квартиры!

Староста затрясся и, заикаясь, забормотал, что он хотел устроить своих благодетелей получше, но если иначе нельзя, то в деревне всё же кой-что найдётся и паны будут довольны, он сейчас принесёт фонарь.

Когда он вышел из горницы, которую скудно освещала маленькая лампадка, зажжённая под образом какого-то скрюченного, как калека, святого, Ходоунский воскликнул:

— Куда делся наш Балоун?

Но не успели они оглянуться, за печкой тихонько открылась дверь, ведшая куда-то во двор, и в неё протиснулся Балоун. Он осмотрелся, убедился, что старосты нет, и прогнусавил, словно у него был страшный насморк:

— Я-я был в кла-до-вой, су-сунул во что-то хуку, набгал полный хот, а теперь оно пгхистало к нёбу. Оно ни сладко, ни солёно. Это тесто.

Старший писарь Ванек направил на него фонарь, и все удостоверились, что в жизни им ещё не приходилось видеть столь перемазанного австрийского солдата. Они испугались, заметив, что гимнастёрка на Балоуне топорщится так, будто он на последнем месяце беременности.

— Что с тобой, Балоун? — с участием спросил Швейк, тыча пальцем в раздувшийся живот денщика.

— Это огухцы, — хрипел Балоун, давясь тестом, которое не пролезало ни вверх, ни вниз. — Осторожно, это солёные огухцы, я в чулане съел трхи, а остальные принёс вам.

Балоун стал вытаскивать из-за пазухи огурец за огурцом и раздавать их.

На пороге вырос староста с фонарём. Увидев эту сцену, он перекрестился и завопил:

— Москали забирали, и наши забирают!

Сопровождаемые сворой собак, они все вместе отправились в село. Собаки упорно держались Балоуна и норовили влезть к нему в карман штанов: там лежал кусок сала, также добытый в кладовке, но из алчности предательски утаённый от товарищей.

— Что это на тебя собаки лезут? — поинтересовался Швейк.

После долгого размышления Балоун ответил:

— Чуют доброго человека.

Он ничем себя не выдал, хотя одна из собак всё время хватала его за руку, которой он придерживал сало.

Во время поисков квартир было установлено, что Лисковец — большой посёлок, действительно сильно истощённый войной. Правда, он не пострадал от пожаров, воюющие стороны каким-то чудом не втянули его в сферу военных действий, но зато именно здесь разместилось население начисто уничтоженных сёл Хырова, Грабова и Голубли.

В некоторых хатах ютилось по восемь семейств. Вследствие потерь, нанесённых грабительской войной, один из периодов которой пронёсся над ними, как бурное наводнение, они терпели страшную нужду.

Роту пришлось разместить в маленьком разрушенном винокуренном заводе на другом конце села. В бродильне завода разместилось всего полроты. Остальные были размещены по десять человек в нескольких усадьбах, куда богатые шляхтичи не впускали несчастную голытьбу, обнищавших и лишённых земли беженцев.

Штаб роты со всеми офицерами, старшим писарем Ванеком, денщиками, телефонистом, санитарами, поваром и Швейком разместился в доме сельского священника, который тоже не впустил к себе ни одной разорённой семьи из окрестных сёл. Поэтому свободного места у него было много.

Ксёндз был высокий худой старик, в выцветшей засаленной рясе. Из скупости он почти ничего не ел. Отец воспитал его в ненависти к русским, однако эту ненависть как рукой сняло после отступления русских, когда в село пришли солдаты австрийской армии. Они сожрали всех гусей и кур, которых русские не тронули, хоть у него стояли лохматые забайкальские казаки.

Когда же в Лисковец вступили венгры и выбрали весь мёд из ульев, он ещё более яростно возненавидел австрийскую армию. Ныне он с ненавистью смотрел на своих непрошеных ночных гостей; ему доставляло удовольствие вертеться около них и, пожимая плечами, злорадно повторять: «У меня ничего нет. Я нищий, вы не найдёте у меня, господа, ни кусочка хлеба».

Более всех этим был огорчён Балоун, который едва не расплакался при виде такой нужды. Перед его мысленным взором непрестанно мелькало представление о каком-то поросёнке, подрумяненная кожица которого хрустит и аппетитно пахнет. Балоун клевал носом в кухне ксёндза, куда время от времени заглядывал долговязый подросток, работавший за батрака и кухарку одновременно. Ему строго-настрого приказано было следить за тем, чтобы в кухне чего-либо не стащили.

Но и в кухне Балоун не нашёл ничего, кроме лежавшей на солонке бумажки с тмином, который он тотчас высыпал себе в рот. Аромат тмина вызвал у него вкусовые галлюцинации поросёнка. За домом священника, во дворе маленького винокуренного завода, горел огонь под котлами полевой кухни. Кипела вода, но в этой воде ничего не варилось.

Старший писарь с поваром обегали всё село, тщетно разыскивая свинью. Повсюду им отвечали, что москали всё или съели, или забрали.

Разбудили также еврея в корчме, который стал рвать на себе пейсы и сожалеть, что не может услужить панам солдатам, а под конец пристал к ним, прося купить у него старую, столетнюю корову, тощую дохлятину: кости да кожа. Он требовал за неё бешеные деньги, рвал бороду и клялся, что такой коровы не найти во всей Галиции, во всей Австрии и Германии, во всей Европе и во всём мире. Он выл, плакал и божился, что это самая толстая корова, которая по воле Иеговы когда-либо появлялась на свет божий. Он клялся всеми праотцами, что смотреть на эту корову приезжают из самого Волочиска, что по всему краю идёт молва, что это не корова, а сказка, что это даже не корова, а самый тучный буйвол. В конце концов он упал перед ними и, обнимая колена то одного, то другого, взывал: «Убейте лучше старого несчастного еврея, но без коровы не уходите».

Его завывания привели писаря и повара в совершенное замешательство, и в конце концов они потащили эту дохлятину, которой погнушался бы любой живодёр, к полевой кухне. Ещё долго после этого, когда уже деньги были у него в кармане, еврей плакал, что его окончательно погубили, уничтожили, что он сам себя ограбил, продав задёшево такую великолепную корову. Он умолял повесить его за то, что на старости лет сделал такую глупость, из-за которой его праотцы перевернутся в гробу.

Повалявшись ещё немного в пыли, он вдруг стряхнул с себя всю скорбь, пошёл домой в каморку и сказал жене: «Elsa lébn , солдаты глупы, а Натан твой мудрый!»

С коровой было много возни. Моментами казалось, её вообще невозможно ободрать. Когда с неё стали сдирать шкуру, шкура разорвалась и под ней показались мускулы, скрученные, как высохшие корабельные канаты.

Между тем откуда-то притащили мешок картофеля и, не надеясь на успех, стали варить эти сухожилия и кости, в то время как рядом, у малой кухни, повар в полном отчаянии стряпал офицерский обед из кусков этого скелета.

Эта несчастная корова, если можно так назвать сие редкое явление природы, надолго запомнилась всем, и можно почти с уверенностью сказать, что, если бы перед сражением у Сокаля командиры напомнили солдатам о лисковецкой корове, вся одиннадцатая рота со страшным рёвом и яростью бросилась бы на неприятеля в штыки.

Корова оказалась такой бессовестной, что даже супа из неё не удалось сварить: чем больше варилось мясо, тем крепче оно держалось на костях, образуя с ним единое целое, закостенелое, как бюрократ, проводящий всю жизнь среди канцелярских бумаг и питающийся только «делами».

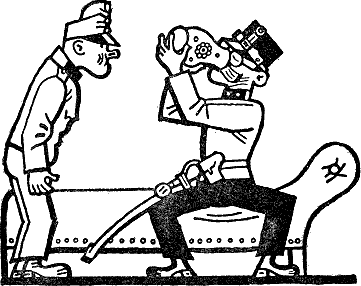

Швейк, в качестве курьера поддерживавший постоянную связь между штабом и кухней, чтобы установить, когда мясо будет сварено, доложил наконец поручику Лукашу:

— Господин обер-лейтенант, из коровы уже получился фарфор. У этой коровы такое твёрдое мясо, что им можно резать стекло. Повар Павличек, попробовав вместе с Балоуном мясо, сломал себе передний зуб, а Балоун — задний коренной.

Балоун с серьёзным видом стал перед поручиком Лукашем и, заикаясь, подал ему свой сломанный зуб, завёрнутый в «Лурдскую песню».

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я сделал всё, что мог. Этот зуб я сломал об офицерский обед, когда мы вместе с поваром попробовали, нельзя ли из этого мяса приготовить бифштекс. При этих его словах с кресла у окна поднялась мрачная фигура. Это был подпоручик Дуб, которого санитарная двуколка привезла совершенно разбитым.

— Прошу соблюдать тишину, — произнёс он голосом, полным отчаяния, — мне дурно!

И он опять опустился в старое кресло, в каждой щели которого были тысячи клопиных яичек.

— Я утомлён, — проговорил он трагическим голосом, — я слаб и болен, прошу в моём присутствии не говорить о сломанных зубах. Мой адрес: Смихов, Краловская, номер восемнадцать. Если я не доживу до утра, то прошу осторожно известить об этом мою семью и прошу не забыть написать на моей могиле, что до войны я был преподавателем императорской и королевской гимназии.

Он тихонько захрапел и уже не слышал, как Швейк продекламировал стихи из заупокойной:

Грех Марии отпустил ты,

И разбойнику простил ты,

Мне надежду подарил ты!

После этого старшим писарем Ванеком было установлено, что пресловутая корова должна вариться в офицерской кухне ещё два часа, что о бифштексе не может быть и речи и что вместо бифштекса сделают гуляш.

Было решено дать солдатам отдохнуть, прежде чем сыграют «на ужин», так как всё равно ужин поспеет лишь к утру.

Старший писарь Ванек притащил откуда-то сена, подложил его себе в столовой дома ксёндза и, нервно покручивая усы, тихо сказал поручику Лукашу, отдыхавшему на старой кушетке:

— Поверьте мне, господин обер-лейтенант, такой коровы я не жрал за всё время войны…

В кухне перед зажжённым огарком церковной свечи сидел телефонист Ходоунский и писал домой письмо про запас. Он не хотел утруждать себя потом, когда у батальона будет наконец определённый номер полевой почты. Он писал:

«Милая и дорогая жена, дражайшая Боженка!Сейчас ночь, и я неустанно думаю о тебе, моё золото, и вижу, как ты смотришь на пустую кровать рядом с собой и вспоминаешь обо мне. Ты должна простить, если при этом кое-что взбредёт мне в голову. Ты хорошо знаешь, что с самого начала войны я нахожусь на фронте и кое-что уже слышал от своих товарищей, которые были ранены, получили отпуск и уехали домой. Я знаю, что они предпочли бы лежать в сырой земле, чем быть свидетелями того, как какой-нибудь негодяй волочится за их женой. Мне тяжело писать об этом, дорогая Боженка. Я этого и не стал бы делать, но ты хорошо знаешь, ты ведь сама мне призналась, что я не первый, с кем ты была в связи, и что до меня ты принадлежала уже пану Краузе с Микулашской улицы. Теперь, когда я ночью вдруг вспомню об этом и подумаю, что этот урод может в моё отсутствие снова иметь на тебя притязания, мне кажется, дорогая Боженушка, что я задушил бы его на месте. Я долго молчал, но при мысли, что он, может, опять пристаёт к тебе, у меня сжимается сердце. Я обращаю твоё внимание только на то, что не потерплю рядом с собой грязную свинью, распутничающую со всяким и позорящую моё имя. Прости мне, дорогая Боженка, мои резкие слова, но смотри, чтобы мне не пришлось услышать о тебе что-нибудь нехорошее. Иначе я буду вынужден выпотрошить вас обоих, ибо я готов на всё, даже если бы это стоило мне жизни. Целую тебя тысячу раз, кланяюсь папеньке и маменьке.Твой Тоноуш.

NB Не забывай, что ты носишь мою фамилию».

Он начал писать второе письмо про запас:

«Моя милейшая Боженка!Когда ты получишь эти строки, то знай, что окончился большой бой, в котором военное счастье улыбнулось нам. Между прочим, мы сбили штук десять неприятельских аэропланов и одного генерала с большой бородавкой на носу. В самом страшном бою, когда над нами разрывалась шрапнель, я думал о тебе, дорогая Боженка. Что ты поделываешь, как живёшь, что нового дома? Я всегда вспоминаю, как мы с тобой были в пивной «У Томаша», и как ты меня вела домой, и как на следующий день у тебя от этого болела рука. Сегодня мы опять наступаем, так что мне некогда продолжать письмо. Надеюсь, ты осталась мне верна, ибо хорошо знаешь, что неверности я не потерплю.Пора в поход! Целую тебя тысячу раз, дорогая Беженка, и надейся, что всё кончится благополучно!

Искренне любящий тебя Тоноуш!»

Телефонист Ходоунский стал клевать носом и уснул за столом.

Ксёндз, который совсем не ложился спать и всё время бродил по дому, открыл дверь в кухню и задул экономии ради догоравший возле Ходоунского огарок церковной свечи.

В столовой никто не спал, кроме подпоручика Дуба. Старший писарь Ванек, получивший в Саноке в бригадной канцелярии новую смету снабжения войск продовольствием, тщательно изучал её и отметил, что чем ближе армия к фронту, тем меньше становятся пайки. Он невольно рассмеялся над одним параграфом, согласно которому при приготовлении солдатской похлёбки запрещалось употреблять шафран и имбирь. В приказе имелось примечание: полевые кухни должны собирать кости и отсылать их в тыл на дивизионные склады. Было неясно, о каких костях идёт речь — о человеческих или о костях другого убойного скота.

— Послушайте, Швейк, — сказал поручик Лукаш, зевая от скуки, — пока мы дожидаемся еды, вы могли бы рассказать какую-нибудь историю.

— Ох! — ответил Швейк. — Пока мы дождёмся еды, я успел бы рассказать вам, господин обер-лейтенант, всю историю чешского народа. А пока я расскажу очень коротенькую историю про одну почтмейстершу из Седлчанского округа, которая по смерти мужа была назначена на его место. Я тут же вспомнил о ней, когда услыхал разговоры о полевой почте, хотя эта история ничего общего с полевой почтой не имеет.

— Швейк, — отозвался с кушетки поручик Лукаш, — вы опять начинаете пороть глупости.

— Так точно, осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, это действительно страшно глупая история. Я сам не могу понять, как это мне пришло в голову рассказывать такую глупую историю. Может, это врождённая глупость, а может, воспоминание детства. На нашем земном шаре, господин обер-лейтенант, существуют разные характеры, — всё же повар Юрайда был прав. Напившись в Бруке пьяным, он упал в канаву, а выкарабкаться оттуда не мог и кричал: «Человек предопределён и призван к тому, чтобы познать истину, чтобы управлять своим духом в гармонии вечного мироздания, чтобы постоянно развиваться и совершенствоваться, постепенно возноситься в высшие сферы мира, разума и любви». Когда мы хотели его оттуда вытащить, он царапался и кусался. Он думал, что лежит дома, и, только после того, как мы его сбросили обратно, стал умолять, чтобы его вытащили.

— Но что же с почтмейстершей? — с тоской воскликнул поручик Лукаш.

— Весьма достойная была женщина, но и сволочь, господин обер-лейтенант. Она хорошо выполняла все свои обязанности на почте, но у неё был один недостаток: она думала, что все к ней пристают, все преследуют её, и поэтому после работы она строчила на всех жалобы, в которых подробнейшим образом описывала, как это происходило.

Однажды утром пошла она в лес по грибы. И, проходя мимо школы, приметила, что учитель уже встал. Он с ней раскланялся и спросил, куда она так рано собралась. Она ему ответила, что по грибы, тогда он сказал, что скоро пойдёт по грибы тоже. Она решила, что у него по отношению к ней, старой бабе, какие-то грязные намерения, и потом, когда увидела его выходящим из чащи, испугалась, убежала и немедленно написала в местный школьный совет жалобу, что он хотел её изнасиловать. По делу учителя в дисциплинарном порядке было назначено следствие, и, чтобы из этого не получился публичный скандал, на следствие приехал сам школьный инспектор, который просил жандармского вахмистра дать заключение, способен ли учитель на такой поступок. Жандармский вахмистр посмотрел в дела и заявил, что это исключено: учитель однажды уже был обвинён в приставаниях к племяннице ксёндза, с которой спал сам ксёндз. Но жрец науки получил от окружного врача свидетельство, что он импотент с шести лет, после того как упал с чердака на оглоблю телеги. Тогда эта сволочь — почтмейстерша — подала жалобу на жандармского вахмистра, на окружного врача и на школьного инспектора: они-де все подкуплены учителем. Они все подали на неё в суд, её осудили, но потом она приговор обжаловала, — она, дескать, невменяемая. Судебные врачи освидетельствовали её и в заключении написали, что она хоть и слабоумная, но может занимать любую государственную должность.

Поручик Лукаш воскликнул:

— Иисус Мария! — и прибавил: — Сказал бы я вам словечко, но не хочу портить себе ужин.

Швейк на это ответил:

— Я же предупреждал вас, господин обер-лейтенант, что расскажу страшно глупую историю.

Поручик Лукаш только рукой махнул.

— От вас я этих глупостей слышал достаточно.

— Не всем же быть умными, господин обер-лейтенант, — убеждённо сказал Швейк. — В виде исключения должны быть также и глупые, потому что если бы все были умными, то на свете было бы столько ума, что от этого каждый второй человек стал бы совершеннейшим идиотом. Если бы, например, осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, каждый знал законы природы и умел вычислять расстояния на небе, то он лишь докучал бы всем, как некий пан Чапек, который ходил в трактир «У чаши». Ночью он всегда выходил из пивной на улицу, разглядывал звёздное небо, а вернувшись в трактир, переходил от одного к другому и сообщал: «Сегодня прекрасно светит Юпитер. Ты, хам, даже не знаешь, что у тебя над головой! Это такое расстояние, что, если бы тобой, мерзавец, зарядить пушку и выстрелить, ты летел бы до него со скоростью снаряда миллионы и миллионы лет». При этом он вёл себя так грубо, что обычно сам вылетал из трактира со скоростью обыкновенного трамвая, приблизительно, господин обер-лейтенант, километров десять в час. Или возьмём, господин обер-лейтенант, к примеру, муравьёв…

Поручик Лукаш приподнялся на кушетке, молитвенно сложив руки на груди:

— Я сам удивляюсь, почему я до сих пор разговариваю с вами, Швейк. Ведь я, Швейк, вас так давно знаю…

Швейк в знак согласия закивал головой.

— Это привычка, господин обер-лейтенант. В том-то и дело, что мы уже давно знаем друг друга и вместе немало пережили. Мы уже много выстрадали и всегда не по своей вине. Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, — это судьба. Что государь император ни делает, всё к лучшему: он нас соединил, и я себе ничего другого не желаю, как только быть чем-нибудь вам полезным. Вы не голодны, господин обер-лейтенант?

Поручик Лукаш, который между тем опять растянулся на старой кушетке, сказал, что последний вопрос Швейка — прекрасная развязка томительного разговора. Пусть Швейк пойдёт справиться, что с ужином. Будет, безусловно, лучше, если Швейк оставит его одного, так как глупости, которые пришлось ему выслушать, утомили его больше, чем весь поход от Санока. Он хотел бы немножко поспать, но уснуть не может.

— Это из-за клопов, господин обер-лейтенант. Это старое поверье, будто священники плодят клопов. Нигде не найдёшь столько клопов, как в доме священника. В своём доме в Горних Стодулках священник Замастил написал даже целую книгу о клопах. Они ползали по нём даже во время проповеди.

— Я вам что сказал, Швейк, отправитесь вы в кухню или нет?

Швейк ушёл, и вслед за ним из угла как тень вышел на цыпочках Балоун…

Когда рано утром батальон выступил из Лисковца на Старую Соль — Самбор, несчастную корову, всё ещё не сварившуюся, везли в полевой кухне. Было решено варить её по дороге и съесть на привале, когда будет пройдена половина пути.

Солдатам дали на дорогу чёрный кофе.

Подпоручика Дуба опять поместили в санитарную двуколку, так как после вчерашнего ему стало хуже. Больше всего страдал от него денщик, которому пришлось бежать рядом с двуколкой. Подпоручик Дуб без устали бранил Кунерта за то, что вчера он нисколько о нём не заботился, и обещал по приезде на место назначения расправиться с ним. Он ежеминутно требовал воды, выпивал её, и тут же его рвало.

— Над кем, над чем смеётесь? — кричал он с двуколки. — Я вас проучу, вы со мной не шутите! Вы меня узнаете!

Поручик Лукаш ехал верхом на коне, а рядом с ним бодро шагал Швейк. Казалось, Швейку не терпелось сразиться с неприятелем. По обыкновению, он рассказывал:

— Вы заметили, господин обер-лейтенант, что некоторые из наших людей ровно мухи. За спиной у них меньше, чем по тридцать кило, — и того выдержать не могут. Вам следовало бы прочесть им лекции, какие нам читал покойный господин обер-лейтенант Буханек. Он застрелился из-за задатка, который получил под женитьбу от своего будущего тестя и который истратил на девок. Затем он получил второй задаток от другого будущего тестя. С этими деньгами он обращался уже более хозяйственно. Он их постепенно проигрывал в карты, а девочек оставил. Но денег хватило ненадолго, так что ему пришлось обратиться за задатком к третьему будущему тестю. На эти деньги он купил себе коня, арабского жеребца, нечистокровного…

Поручик Лукаш соскочил с коня.

— Швейк, — крикнул он угрожающе, — если вы произнесёте хоть слово о четвёртом задатке, я столкну вас в канаву!

Он опять вскочил на коня, а Швейк серьёзно продолжал:

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, о четвёртом задатке и речи быть не может, так как после третьего задатка он застрелился.

— Наконец-то, — облегчённо вздохнул поручик Лукаш.

— Чтобы не забыть, — спохватился Швейк. — Лекции, подобные тем, какие нам читал господин обер-лейтенант Буханек, когда солдаты во время похода падали от изнеможения, по моему скромному мнению, следовало бы читать, как это делал он, всем солдатам. Он объявлял привал, собирал всех нас, как наседка цыплят, и начинал: «Вы, негодяи, не умеете ценить того, что маршируете по земному шару, потому что вы такая некультурная банда, что тошно становится, как только на вас посмотришь. Заставить бы вас маршировать на Солнце, где человек, который на нашей убогой планете имеет вес шестьдесят кило, весит свыше тысячи семисот килограммов. Вы бы подохли! Вы бы не так замаршировали, если бы ранец у вас весил свыше двухсот восьмидесяти килограммов, почти три центнера, а винтовка — около полутора центнеров. Вы бы разохались и высунули бы языки, как загнанные собаки!» Был среди нас один несчастный учитель, он также осмелился взять слово: «С вашего разрешения, господин обер-лейтенант, а на Луне человек, весом в шестьдесят килограммов, весит лишь тринадцать килограммов. На Луне нам было бы легче маршировать, так как ранец весил бы там лишь четыре килограмма. На Луне мы не маршировали бы, а парили в воздухе». — «Это ужасно, — сказал покойный господин обер-лейтенант Буханек. — Ты, мерзавец, соскучился по оплеухе? Радуйся, что я дам тебе обыкновенную земную затрещину. Если бы я дал тебе лунную, то при своей лёгкости ты полетел бы куда-нибудь на Альпы, от тебя только мокрое место осталось бы… А если б я залепил тебе тяжёлую солнечную, то твой мундир превратился бы в кашу, а голова перелетела бы прямо в Африку». Дал он, значит, ему обыкновенную земную затрещину. Этот выскочка разревелся, а мы двинулись дальше. Всю дорогу на марше тот солдат ревел и твердил, господин обер-лейтенант, о каком-то человеческом достоинстве. С ним, мол, обращаются, как с тварью бессловесной. Затем господин обер-лейтенант Буханек послал его на рапорт, и его посадили на четырнадцать дней; после этого тому солдату оставалось служить ещё шесть недель, но он не дослужил их. У него была грыжа, а в казармах его заставляли вертеться на турнике, он этого не выдержал и умер в госпитале, как симулянт.

— Это поистине странно, Швейк, — сказал поручик Лукаш, — вы имеете обыкновение, как я вам уже много раз говорил, особым образом унижать офицерство.