Книга: Похождения бравого солдата Швейка

Назад: Глава I ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙКА В ПОЕЗДЕ

Дальше: Глава III ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙКА В КИРАЛЬ-ХИДЕ

Глава II

БУДЕЙОВИЦКИЙ АНАБАСИС ШВЕЙКА

Ксенофонт, античный полководец, прошёл всю Малую Азию, побывал бог весть в каких ещё местах и обходился без географической карты. Древние готы совершали свои набеги, также не зная топографии. Без устали продвигаться вперёд, бесстрашно идти незнакомыми краями, быть постоянно окружённым неприятелями, которые ждут первого удобного случая, чтобы свернуть тебе шею, — вот что называется анабасисом.

У кого голова на плечах, как у Ксенофонта или как у разбойников различных племён, которые пришли в Европу бог знает откуда, с берегов не то Каспийского, не то Азовского морей, — тот совершает в походе прямо чудеса.

Римские легионы Цезаря, забравшись (опять-таки без всяких географических карт) далеко на север, к Галльскому морю, решили вернуться в Рим другой дорогой, чтобы ещё попытать счастья, и благополучно прибыли в Рим. Наверное, именно с той поры пошла поговорка, что все дороги ведут в Рим.

Точно так же все дороги ведут и в Чешские Будейовицы. Бравый солдат Швейк был в этом глубоко убеждён, когда вместо будейовицких краёв увидел милевскую деревушку. И, не меняя направления, он зашагал дальше, ибо никакое Милевско не может помешать бравому солдату добраться до Чешских Будейовиц.

Таким образом, через некоторое время Швейк очутился в районе Кветова, на западе от Милевска. Он исчерпал уже весь свой запас солдатских походных песен и, подходя к Кветову, был вынужден повторить свой репертуар сначала:

Когда в поход мы отправлялись,

Слезами девки заливались…

По дороге из Кветова во Враж, которая идёт всё время на запад, со Швейком заговорила старушка, возвращавшаяся из костёла домой:

— Добрый день, служивый. Куда путь держите?

— Иду я, матушка, в полк, в Будейовицы, на войну эту самую.

— Батюшки, да вы не туда идёте, солдатик! — испугалась бабушка. — Вам этак туда ни в жисть не попасть. Дорога-то ведёт через Враж прямёхонько на Клатовы.

— Я полагаю — человек с головой и из Клатов попадёт в Будейовицы, — почтительно ответил Швейк. — Правда, прогулка не маленькая, особенно для человека, который торопится в свой полк и побаивается, как бы, несмотря на все его старания явиться в срок, у него не вышло неприятности.

— Был у нас тоже один такой озорной, — вздохнула бабушка. — Звали его Тоничек Машек. Вышло ему ехать в Пльзень в ополчение. Племяннице он моей сродни. Да… Ну, поехал, значит. А через неделю уже его жандармы разыскивали. До полка, выходит, не доехал. А ещё через неделю объявился у нас. В простой одежде, невоенной. «В отпуск, дескать, приехал». Староста за жандармами, а те его из отпуска-то потянули… Уж и письмецо от него с фронта получили, что раненый, одной ноги нет.

Старуха соболезнующе посмотрела на Швейка.

— В том вон лесочке пока, служивый, посидите, я картофельную похлёбку принесу, погреешься. Избу-то нашу отсюда видать, аккурат за лесочком, направо. Через нашу деревню лучше не ходите, жандармы у нас всё равно как стрижи шныряют. Прямо из лесочка идите на Мальчин. Чижово, солдатик, обойдите стороной — жандармы там живодёры: дезертиров ловят. Идите прямо лесом на Седлец у Гораждевиц. Там жандарм хороший, пропустит через деревню любого. Бумаги-то есть?

— Нету, матушка.

— Тогда и туда не ходите. Идите лучше через Радомышль. Только смотрите, старайтесь попасть туда к вечеру, жандармы в трактире сидеть будут. Там на улице за Флорианом домик, снизу выкрашен в синий цвет. Спросите хозяина Мелихарка. Брат он мне. Поклонитесь ему от меня, а он вам расскажет, как пройти в эти Будейовицы.

Швейк ждал в лесочке больше получаса. Потом он грелся похлёбкой, которую бедная старушка принесла в горшке, закутанном в подушку, чтобы не остыла. А старуха тем временем вытащила из узелка краюшку хлеба и кусок сала, засунула всё это Швейку в карманы, перекрестила его и сказала, что у неё в Будейовицах два внука. Потом она ещё раз подробно повторила, через какие деревни ему идти, а какие обогнуть; наконец вынула из кармана кофты крону и дала её Швейку, чтобы он купил себе в Мальчине водки на дорогу, потому что оттуда до Радомышля кусок изрядный.

По совету старухи Швейк пошёл, минуя Чижово, в Радомышль, на восток, решив, что должен попасть в Будейовицы с какой угодно стороны света.

Из Мальчина попутчиком у него оказался старик гармонист, Швейк подцепил его в трактире, когда покупал себе водку, перед тем как отправиться в далёкий путь на Радомышль.

Гармонист принял Швейка за дезертира и посоветовал ему идти вместе с ним в Гораждевице: там у него живёт дочка, у которой муж тоже дезертир.

Гармонист, по всей видимости, в Мальчине хватил лишнего.

— Мужа она вот уже два месяца в хлеву прячет и тебя спрячет тоже, — уговаривал он Швейка. — Просидите там до конца войны. Вдвоём не скучно будет.

Когда Швейк вежливо отклонил предложение гармониста, тот разозлился и пошёл налево, полями, пригрозив Швейку, что идёт в Чижово доносить на него жандармам.

Вечером Швейк пришёл в Радомышль. На Нижней улице за Флорианом он нашёл хозяина Мелихарка. Швейк передал ему поклон от сестры, но это не произвело на хозяина Мелихарка ни малейшего впечатления. Он всё время требовал, чтобы Швейк предъявил документы. Это был явно предубеждённый человек. Он только и говорил, что о разбойниках, бродягах и ворах, которые шатаются по всему Писецкому краю.

— Удирают с военной службы. Воевать-то им не хочется, вот и носятся по всему свету. Где что плохо лежит — стащат, — выразительно говорил он, смотря Швейку в глаза. — И каждый строит из себя такого невинного, словно до пяти считать не умеет… Правда глаза колет, — прибавил он, видя, что Швейк встаёт с лавки. — Будь у человека совесть чиста, он остался бы сидеть и показал бы свои документы. А если у него их нет…

— Будь здоров, дедушка…

— Будь здоров! Ищите кого поглупее…

И Швейк уже шагал где-то во тьме, а дед всё не переставал ворчать:

— Идёт, дескать, в Будейовицы, в полк. Это из Табора-то! А сам, шаромыжник, сперва в Гораждевице, а оттуда только в Писек. Да ведь это кругосветное путешествие!

Швейк шёл всю ночь напролёт и только возле Путима нашёл в поле стог. Он отгрёб себе соломы и вдруг над самой своей головой услышал голос:

— Какого полка? Куда бог несёт?

— Девяносто первого, иду в Будейовицы.

— А чего ты там не видал?

— У меня там обер-лейтенант.

Было слышно, что рядом засмеялись, и не один человек, а трое.

Когда смех стих, Швейк спросил, какого они полка. Оказалось, что двое Тридцать пятого, а один, артиллерист, тоже из Будейовиц. Ребята из Тридцать пятого удрали из маршевого батальона перед отправкой на фронт, около месяца тому назад, а артиллерист в бегах с самой мобилизации. Сам он был крестьянин из Путима, и стог принадлежал ему. Он всегда ночевал здесь, а вчера нашёл в лесу тех двоих и взял их к себе.

Все трое рассчитывали, что война через месяц-два кончится. Они были уверены, что русские уже прошли Будапешт и занимают Моравию. В Путиме все об этом говорили. Завтра утром перед рассветом мать артиллериста принесёт поесть, а потом ребята из Тридцать пятого тронутся в путь на Страконице, у одного из них там тётка, а у тётки есть в горах за Сушицей знакомый, а у знакомого — лесопилка, где можно спрятаться.

— Эй ты, из Девяносто первого, если хочешь, идём с нами, — предложили они Швейку. — На… ты на своего обер-лейтенанта.

— Нет, это так просто не делается, — ответил Швейк и зарылся глубоко в солому.

Когда он проснулся, никого уже не было. Кто-то (очевидно, артиллерист) положил к ногам Швейка краюху хлеба на дорогу.

Швейк пошёл лесами. Недалеко от Штекна он повстречался со старым бродягой, который приветствовал его как старого приятеля глотком водки.

— В этой одёже не ходи. Как бы тебя твоя обмундировка не подвела, — поучал бродяга Швейка. — Нынче повсюду полно жандармов, и побираться в таком виде не годится. Нас теперь жандармы не ловят, теперь взялись за вашего брата. Вас только и ищут, — повторил он с такой уверенностью, что Швейк решил лучше не заикаться о Девяносто первом полке. Пусть принимает его за кого хочет. Зачем разрушать иллюзию славному старику?

— Куда теперь метишь? — спросил бродяга немного погодя, когда оба закурили трубки и, не торопясь, огибали деревню.

— В Будейовицы.

— Царица небесная! — испугался нищий. — Да тебя там в один момент сгребут. И дыхнуть не успеешь. Штатскую одёжу тебе надо, да порванее. Придётся тебе сделаться хромым… Ну да не бойся: пойдём через Страконице, Волынь и Дуб, и никакой чёрт нам не помешает раздобыть штатскую одежонку. В Страконицах много ещё честных дураков, которые, случается, не запирают на ночь дверей, а днём там вообще никто не запирает. Пойдёшь к мужичку поболтать — вот тебе и штатская одёжа. Да много ли тебе нужно? Сапоги есть… Так, что-нибудь только на себя накинуть. Шинель старая?

— Старая.

— Ну, её можно оставить. В деревнях ходят в шинелях. Нужно ещё штаны да пиджачишко. Когда раздобудем штатскую одёжу, твои штаны и гимнастёрку можно будет продать еврею Герману в Воднянах. Он скупает казённые вещи, а потом продаёт их по деревням… Сегодня пойдём в Страконице. Отсюда часа четыре ходу до старой шварценбергской овчарни, — развивал он свой план. — Там у меня пастух знакомый — старик один. Переночуем у него, а утром тронемся в Страконице и свистнем где-нибудь штатское.

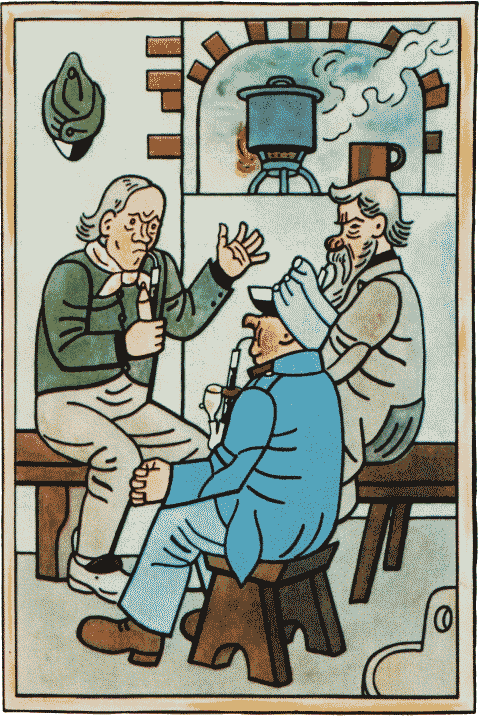

В овчарне Швейк познакомился с симпатичным старичком, который помнил ещё рассказы своего деда о французских походах. Пастух был на двадцать лет старше старого бродяги и поэтому называл его, как и Швейка, «паренёк».

— Так-то, ребята, — стал рассказывать дед, когда все уселись вокруг печки, в которой варилась картошка в мундире. — В те поры дед мой, как вот твой солдат, тоже дезертировал. Но в Воднянах его поймали да так высекли, что с задницы только клочья летели. Ему ещё повезло. А вот сын Яреша, дед старого Яреша, сторожа рыбного садка из Ражиц, что около Противина, был расстрелян в Писеке за побег, а перед расстрелом прогнали его сквозь строй и вкатили шестьсот ударов палками, так что смерть была ему только облегчением и искуплением. А ты когда удрал? — обратился он со слезами на глазах к Швейку.

— После мобилизации, когда нас отвели в казармы, — ответил Швейк, поняв, что честь мундира перед старым пастухом ронять нельзя.

— Перелез через стену, что ли? — с любопытством спросил пастух, очевидно вспоминая рассказ своего деда, как тог лазил через казарменные стены.

— Иначе нельзя было, дедушка.

— Стража была сильная? И стреляла небось?

— Стреляла, дедушка.

— А куда теперь направляешься?

— Вот с ума спятил! Тянет его в Будейовицы, и всё тут, — ответил за Швейка бродяга. — Ясно, человек молодой, без ума, без разума, так и лезет на рожон. Придётся мне его взять в учение. Свистнем какую ни на есть одежонку, а там всё пойдёт как по маслу! До весны как-нибудь прошатаемся, а весной наймёмся к крестьянам работать. В этом году люди нужны будут. Голод. Говорят, всех бродяг сгонят на полевые работы. Я думаю, лучше пойти добровольно. Людей, говорят, теперь мало будет. Перебьют всех.

— Думаешь, в этом году не кончится? — спросил пастух. — Твоя правда, парень. Долгие войны уже бывали. Наполеоновская, потом, как нам рассказывали, шведские войны, семилетние войны. И люди сами эти войны заслужили. И поделом: господь бог не мог больше видеть того, как все возгордились. Уж баранина стала им не по вкусу, уж и её, вишь ли, не хотели жрать! Прежде ко мне чуть ли не толпами ходили, чтобы я им из-под полы продал барашка, а последние годы подавай им только свинину да птицу, да всё на масле да на сале. Вот бог-то и прогневался на гордыню ихнюю непомерную. А вот когда опять будуть варить лебеду, как в наполеоновскую войну, они придут в разум. А наши бары — так те прямо с жиру бесятся. Старый князь Шварценберг ездил только в шарабане, а молодой князь, сопляк, всё кругом своим автомобилем провонял. Погоди, господь бог ужо намажет тебе харю бензином.

В горшке с картошкой булькала вода. Старый пастух, помолчав, пророчески изрёк:

— А войну эту не выиграет наш государь император. Какой у народа может быть военный дух, когда государь не короновался, как говорит учитель из Стракониц. Пусть теперь втирает очки кому хочет. Уж если ты, старая каналья, обещал короноваться, то держи слово!

— Может быть, он это теперь как-нибудь обстряпает? — заметил бродяга.

— Теперь, паренёк, всем и каждому на это начхать, — разгорячился пастух, — посмотри на мужиков, когда сойдутся внизу, в Скочицах. У любого кто-нибудь да на войне. Ты бы послушал, как они говорят! После войны, дескать, наступит свобода, не будет ни императорских дворов, ни самих императоров, и у князей отберут имения. Тамошнего Коржинку за такие речи уже сгребли жандармы: не подстрекай, дескать. Да что там! Нынче жандармы что хотят, то и делают.

— Да и раньше так было, — сказал бродяга. — Помню, в Кладно служил жандармский ротмистр Роттер. Загорелось ему разводить этих, как их там, полицейских собак, волчьей породы, которые всё вам могут выследить, когда их обучат. И развёл он этих самых собачьих воспитанников полну задницу. Специально для собак выстроил домик; жили они там, что графские дети. Да, и придумал ротмистр обучать их на нас, бедных странниках. Ну, дал приказ по всей Кладненской округе, чтобы жандармы сгоняли бродяг и отправляли их прямо к нему. Узнав об этом, пустился я из Лан наутёк, забираю поглубже лесом, да куда там! До рощи, куда метил, не дошёл, как уж меня сграбастали и повели к господину ротмистру. Родненькие мои! Вы себе представить не можете, что я вытерпел с этими собаками! Сначала дали меня этим собакам обнюхать, потом велели мне влезть по лесенке и, когда я уже был почти наверху, пустили следом одну зверюгу, а она — бестия! — доставила меня с лестницы наземь, а потом влезла на меня и начала рычать и скалить зубы над самым моим носом. Потом эту гадину отвели, а мне сказали, чтобы я спрятался, куда хочу. Направился я к долине Качака в лес и спрятался в овраге. И полчаса не прошло, как прибежали два волкодава и повалили меня на землю, а пока один держал меня за горло, другой побежал в Кладно. Через час пришёл сам пан ротмистр с жандармами, отозвал собаку, а мне дал пятёрку и позволил целых два дня собирать милостыню в Кладненской округе. Чёрта с два! Я пустился прямо к Бероунковскому району, словно у меня под ногами горело, и больше в Кладно ни ногой. Вся наша братва этих мест избегала, потому что ротмистр над всеми производил свои опыты… Чертовски любил он этих собак! По жандармским отделениям рассказывали, что если ротмистр делает ревизию и увидит где волкодава, — то уж не инспектирует, а на радостях весь день хлещет с вахмистром водку.

И пока пастух сливал с картошки воду и наливал в общую миску кислого овечьего молока, бродяга продолжал вспоминать, как жандармы свою власть показывали.

— В Липнице жандармский вахмистр жил под самым замком, квартировал прямо в жандармском отделении. А я, старый дурак, думал, что жандармское отделение всегда должно стоять на видном месте, на площади или где-нибудь в этом роде, а никак, не в глухом переулке. Обхожу я раз дома на окраине. На вывески-то не смотришь. Дом за домом, так идёшь. Наконец в одном доме отворяю я дверь на втором этаже и докладываю о себе: «Подайте Христа ради убогому страннику…» Светы мои! Ноги у меня отнялись: гляжу — жандармский участок! Вдоль стены винтовки, на столе распятие, на шкафу реестры, государь император над столом прямо на меня уставился. Я и пикнуть не успел, а вахмистр подскочил ко мне да ка-ак даст по морде! Полетел я со всех лестниц, так и не останавливался до самых Кейжлиц. Вот, брат, какие у жандармов права!

Все занялись едой и скоро разлеглись в натопленной избушке на лавках спать.

Среди ночи Швейк встал, тихо оделся и вышел. На востоке всходил месяц, и при его бледном свете Швейк зашагал на восток, повторяя про себя: «Не может этого быть, чтобы я не попал в Будейовицы!»

Выйдя из леса, Швейк увидел справа какой-то город и поэтому повернул на север, потом опять на юг и опять вышел к какому-то городу. Это были Водняны. Швейк ловко обошёл его стороной, лугами, и первые лучи солнца приветствовали его на покрытых снегом склонах гор неподалёку от Противина.

— Вперёд! — скомандовал сам себе бравый солдат Швейк. — Долг зовёт. Я должен попасть в Будейозице.

Но по несчастней случайности, вместо того чтобы идти от Противина на юг — к Будейовицам, стопы Швейка направились на север — к Писеку.

К полудню перед ним открылась деревушка. Спускаясь с холма, Швейк подумал: «Так дальше дело не пойдёт. Спрошу-ка я, как пройти к Будейовицам».

Входя в деревню, Швейк очень удивился, увидев на столбе около крайней избы надпись: «Село Путим».

— Вот-те на! — вздохнул Швейк. — Опять Путим! Ведь я здесь в стогу ночевал.

Дальше он уже ничему не удивлялся. Из-за пруда, из окрашенного в белый цвет домика, на котором красовалась «курица» (так называли кое-где государственного орла), вышел жандарм — словно паук, проверяющий свою паутину.

Жандарм вплотную подошёл к Швейку и спросил только:

— Куда?

— В Будейовицы, в свой полк.

Жандарм саркастически усмехнулся.

— Ведь вы идёте из Будейовиц! Будейовицы-то ваши позади вас остались.

И потащил Швейка в жандармское отделение.

Путимский жандармский вахмистр был известен по всей округе тем, что действовал быстро и тактично. Он никогда не ругал задержанных или арестованных, но подвергал их такому искусному перекрёстному допросу, что и невинный бы сознался. Для этой цели он приспособил двух жандармов, и перекрёстный допрос сопровождался всегда усмешками всего жандармского персонала.

— Криминалистика состоит в искусстве быть хитрым и вместе с тем ласковым, — говаривал своим подчинённым вахмистр. — Орать на кого бы то ни было — дело пустое. С обвиняемыми и подозреваемыми нужно обращаться деликатно и тонко, но вместе с тем стараться утопить их в потоке вопросов.

— Добро пожаловать, солдатик, — приветствовал жандармский вахмистр Швейка. — Присаживайтесь, с дороги-то устали небось. Расскажите, куда путь держите?

Швейк повторил, что идёт в Чешские Будейовицы, в свой полк.

— Вы, очевидно, сбились с пути, — улыбаясь, заметил вахмистр. — Дело в том, что вы идёте из Чешских Будейовиц, и я легко могу вам это доказать. Над вами висит карта Чехии. Взгляните: на юг от нас лежит Противин, южнее Противина — Глубокое, а ещё южнее — Чешские Будейовицы. Стало быть, вы идёте не в Будейовицы, а из Будейовиц.

Вахмистр приветливо посмотрел на Швейка. Тот спокойно и с достоинством ответил:

— А всё-таки я иду в Будейовицы.

Это прозвучало сильнее, чем «а всё-таки она вертится!», потому что Галилей, без сомнения, произнёс свою фразу в состоянии сильной запальчивости.

— Знаете что, солдатик! — всё так же ласково сказал Швейку вахмистр. — Должен вас предупредить — да вы и сами в конце концов придёте к этому заключению, — что всякое запирательство затрудняет чистосердечное признание.

— Вы безусловно правы, — сказал Швейк. — Всякое запирательство затрудняет чистосердечное признание — и наоборот.

— Вот вы уже сами, солдатик, начинаете со мною соглашаться. Расскажите откровенно, откуда вы вышли, когда направились в ваши Будейовицы. Говорю «ваши», потому что, по-видимому, существуют ещё какие-то Будейовицы, которые лежат где-то к северу от Путима и до сих пор не занесены ни на одну карту.

— Я вышел из Табора.

— А что вы делали в Таборе?

— Ждал поезда на Будейовицы.

— Почему вы не поехали в Будейовицы поездом?

— Потому что у меня не было билета.

— А почему вам как солдату не выдали бесплатный воинский проездной билет?

— Потому что при мне не было никаких документов.

— Ага, вот оно что! — победоносно обратился вахмистр к одному из жандармов. — Парень не так глуп, как прикидывается. Пытается замести следы.

Вахмистр начал снова, как бы не расслышав последних слов относительно документов:

— Итак, вы вышли из Табора. Куда же вы шли?

— В Чешские Будейовицы.

Выражение лица вахмистра стало несколько строже, и взгляд упал на карту.

— Можете показать нам на карте, как вышли в Будейовицы?

— Я всех мест не помню. Помню только, что в Путиме я уже был один раз.

Жандармы выразительно переглянулись.

Вахмистр продолжал допрос:

— Значит, вы были на вокзале в Таборе? Что у вас в карманах? Выньте всё.

После того как Швейка основательно обыскали и ничего, кроме трубки и спичек, не нашли, вахмистр спросил: — Скажите, почему у вас ничего, решительно ничего нет?

— Потому что мне ничего и не нужно.

— Ах ты господи! — вздохнул вахмистр. — Ну и мука с вами!.. Так вы сказали, что один раз уже были в Путиме. Что вы здесь делали тогда?

— Я шёл мимо Путима в Будейовицы.

— Видите, как вы путаете. Сами говорите, что шли в Будейовицы, между тем как мы вам доказали, что вы идёте из Будейовиц.

— Наверно, я сделал круг.

Вахмистр и все жандармы обменялись многозначительными взглядами.

— Это кружение наводит на мысль, что вы просто рыщете по нашей округе. Как долго пробыли вы на вокзале в Таборе?

— До отхода последнего поезда на Будейовицы.

— А что вы там делали?

— Разговаривал с солдатами.

Вахмистр снова бросил весьма многозначительный взгляд на окружающих.

— А о чём вы с ними разговаривали? О чём их спрашивали? Так, к примеру…

— Спрашивал, какого полка и куда едут.

— Отлично. А не спрашивали вы, сколько, например, штыков в полку и как он подразделяется?

— Об этом я не спрашивал. Сам давно наизусть знаю.

— Значит, вы в совершенстве информированы о внутреннем строении наших войск?

— Конечно, господин вахмистр.

Тут вахмистр пустил в ход последний козырь, с победоносным видом оглядываясь на своих жандармов.

— Вы говорите по-русски?

— Не говорю.

Вахмистр кивнул головой ефрейтору, и, когда оба вышли в соседнюю комнату, он, возбуждённый сознанием своей победы, уверенно провозгласил, потирая руки:

— Ну, слышали? Он не говорит по-русски! Парень, видно, прошёл огонь и воду и медные трубы. Во всём сознался, но самое важное отрицает. Завтра же отправим его в окружное, в Писек. Криминалистика — это искусство быть хитрым и вместе с тем ласковым. Видали, как я его утопил в потоке вопросов? И кто бы мог подумать! На вид дурак дураком. С такими-то типами и нужна тонкая работа. Пусть посидит пока что, а я пойду составлю протокол.

И с приятной усмешкой на устах жандармский вахмистр до самого вечера строчил протокол, в каждой фразе которого красовалось словечко «spionageverdachtig» .

Чем дальше жандармский вахмистр Фландерка писал протокол, тем яснее становилась для него ситуация. Кончив протокол, написанный на странном канцелярском немецком языке, словами: «So melde ich gehorsarn wird den feindlichen Offizier heutigen Tages, nach Bezirksgendarmeriekommando Pisek, uberliefert» — он улыбнулся своему произведению и вызвал жандарма-ефрейтора.

— Вы дали этому неприятельскому офицеру поесть?

— Согласно вашему приказанию, господин вахмистр, питанием мы обеспечиваем только тех, кто был приведён и допрошен до двенадцати часов дня.

— Но в данном случае мы имеем дело с редким исключением, — веско сказал вахмистр. — Это старший офицер, вероятно, штабной. Сами понимаете, что русские не пошлют сюда для шпионажа какого-то ефрейтора. Отправьте кого-нибудь в трактир «У кота» за обедом для него. А если обедов уже нет, пусть что-нибудь сварят. Потом пусть приготовят чай с ромом и всё пошлют сюда. И не говорить, для кого. Вообще никому не заикаться, кого мы задержали. Это военная тайна. А что он теперь делает?

— Просил табаку, сидит в дежурной. Притворяется совершенно спокойным, словно дома. У вас, говорит, очень тепло. А печка у вас не дымит? Мне, говорит, здесь у вас очень нравится. Если печка будет дымить, то вы, говорит, позовите трубочиста прочистить трубу. Но пусть, говорит, он прочистит её под вечер, — упаси бог, если солнышко стоит над трубой.

— Тонкая штучка! — в полном восторге воскликнул вахмистр. — Делает вид, будто его это и не касается. А ведь знает, что его расстреляют. Такого человека нужно уважать, хоть он и враг. Ведь человек идёт на верную смерть. Не знаю, смог бы кто-нибудь из нас держаться так же? Небось каждый на его месте дрогнул бы и поддался слабости. А он сидит себе спокойно: «У вас тут тепло, и печка не дымит…» Вот это, господин ефрейтор, характер! Такой человек должен обладать стальными нервами, быть полным энтузиазма, самоотверженности и твёрдости. Если бы у нас в Австрии все были такими энтузиастами!.. Но не будем об этом говорить. И у нас есть энтузиасты. Вы читали в «Национальной политике» о поручике артиллерии Бергере, который влез на высокую ель и устроил там наблюдательный пункт? Наши отступили, и он уже не мог слезть, потому что иначе попал бы в плен, вот и стал ждать, когда наши опять отгонят неприятеля, и ждал целых две недели, пока не дождался. Целых две недели сидел на дереве и, чтобы не умереть с голоду, питался ветками и хвоей, всю верхушку у ели обглодал. Когда пришли наши, он был так слаб, что не мог удержаться на дереве, упал и разбился насмерть. Посмертно награждён золотой медалью «За храбрость». — И вахмистр с серьёзным видом прибавил: — Да, это я понимаю! Вот это, господин ефрейтор, самопожертвование, вот это геройство! Ну, заговорились мы тут с вами, бегите закажите ему обед, а его самого пока пошлите ко мне.

Ефрейтор привёл Швейка, и вахмистр, по-приятельски кивнув ему на стул, начал с вопроса, есть ли у него родители.

— Нету.

«Тем лучше, — подумал вахмистр, — по крайней мере некому будет беднягу оплакивать». Он посмотрел на добродушную швейковскую физиономию и вдруг под наплывом тёплых чувств похлопал его по плечу, наклонился поближе и спросил отеческим тоном:

— Ну, а как вам нравится у нас в Чехии?

— Мне в Чехии всюду нравится, — ответил Швейк, — мне всюду попадались славные люди.

Вахмистр кивал головой в знак согласия.

— Народ у нас хороший, симпатичный. Какая-нибудь там драка или воровство в счёт не идут. Я здесь уже пятнадцать лет, и по моему расчёту тут приходится по три четверти убийства на год.

— Что же, не совсем убивают? Не приканчивают? — спросил Швейк.

— Нет, не то. За пятнадцать лет мы расследовали всего одиннадцать убийств: пять с целью грабежа, а остальные шесть просто так… ерунда.

Вахмистр помолчал, а затем опять перешёл к своей системе допроса.

— А что вы намерены были делать в Будейовицах?

— Приступить к исполнению своих обязанностей в Девяносто первом полку.

Вахмистр отослал Швейка назад в дежурную, а сам, чтобы не забыть, приписал к своему рапорту в Писецкое окружное жандармское управление: «Владеет чешским языком в совершенстве. Намеревался в Будейовицах проникнуть в Девяносто первый пехотный полк».

Он радостно потёр руки. Вахмистр был доволен этим богатым материалом и вообще результатами, какие давал его метод ведения следствия. Он вспомнил своего предшественника, вахмистра Бюргера, который даже не разговаривал с задержанным, ни о чём его не спрашивал, а немедленно отправлял в окружной суд с кратким рапортом: «Согласно донесению жандармского унтер-офицера, такой-то арестован за бродяжничество и нищенство». И это называется допрос?

Вахмистр самодовольно улыбнулся, глядя на исписанные страницы своего рапорта, вынул из письменного стола секретный циркуляр Главного пражского жандармского управления с обычной надписью «совершенно секретно» и перечёл его ещё раз:

«Строжайше предписывается всем жандармским отделениям с особой бдительностью следить за проходящими через их районы лицами. Перегруппировка наших войск в Восточной Галиции дала возможность некоторым русским воинским частям, перевалив через Карпаты, занять позиции в австрийских землях, следствием чего было изменение линии фронта, передвинувшегося далеко на запад от государственной границы. Эта новая ситуация позволила русским разведчикам проникнуть глубоко в тыл страны, особенно в Силезию и Моравию, откуда, согласно секретным данным, большое количество русских разведчиков проникло в Чехию. Установлено, что среди них есть много русских чехов, воспитанников русской академии Генерального штаба, которые, в совершенстве владея чешским языком, являются наиболее опасными разведчиками, ибо могут и, несомненно, будут вести изменническую пропаганду и среди чешского населения. Ввиду этого Главное жандармское управление предписывает задерживать всех подозрительных лиц и повысить бдительность особенно в тех местах, где поблизости находятся гарнизоны, военные пункты и железнодорожные станции, через которые проходят воинские поезда. Задержанных подвергать немедленному обыску и отправлять по инстанции».

Жандармский вахмистр Фландерка опять самодовольно улыбнулся и уложил секретный циркуляр в папку с надписью «Секретные распоряжения».

Таких распоряжений было много. Их составляло министерство внутренних дел совместно с министерством обороны, в ведении которого находилась жандармерия. В главном жандармском управлении в Праге их не успевали размножать и рассылать.

В папке были:

приказ о наблюдении за настроениями местных жителей;

наставление о том, как из разговора с местными жителями установить, какое влияние на образ мыслей оказывают вести с театра военных действий;

анкета: как относится местное население к военным займам и сборам пожертвований;

анкета о настроении среди призванных и имеющих быть призванными;

анкета о настроениях среди членов местного самоуправления и интеллигенции;

распоряжение: безотлагательно установить, к каким политическим партиям примыкает местное население; насколько сильны отдельные политические партии;

приказ о наблюдении за деятельностью лидеров местных политических партий и определение степени лояльности некоторых политических партий, к которым примыкает местное население;

анкета: какие газеты, журналы и брошюры получаются в районе данного жандармского отделения;

инструкция: как установить, с кем поддерживают связь лица, подозреваемые в нелояльности, и в чём их нелояльность проявляется;

инструкция: как вербовать из местного населения платных доносчиков и осведомителей;

инструкция для платных осведомителей из местного населения, зачисленных на службу при жандармском отделении.

Каждый день приносил новые инструкции, наставления, анкеты и распоряжения.

Утопая в массе этих изобретений австрийского министерства внутренних дел, вахмистр Фландерка имел огромное количество «хвостов» и на анкеты посылал стереотипные ответы: у него всё в порядке, и лояльность местного населения отвечает степени 1а.

Для оценки лояльности населения по отношению к монархии австрийское министерство внутренних дел изобрело следующую лестницу категорий:

Iа Iв Iс

IIа IIв IIc

IIIa IIIв IIIc

IVa IVв IVc

Римская четвёрка в соединении с «а» обозначала государственного изменника и петлю, в соединении с «в» — концентрационный лагерь, а с «с» — необходимость выследить и посадить.

В письменном столе жандармского вахмистра находились всевозможные печатные распоряжения и реестры. Власти желали знать, что думает о своём правительстве каждый гражданин.

Вахмистр Фландерка не раз приходил в отчаяние от этой писанины, неумолимо прибывавшей с каждой почтой. Как только завидит, бывало, знакомый пакет со штемпелем «свободно от оплаты», «служебное», у него начинается сердцебиение. Ночью после долгих размышлений он приходил к убеждению, что ему не дождаться конца войны, что краевое жандармское управление отнимет у него последние крохи разума и ему не придётся порадоваться победе австрийского оружия, ибо к тому времени в его голове не будет хватать многих винтиков.

А окружное жандармское управление ежедневно бомбардировало его запросами: почему до сих пор не отвечено на анкету за № 72345/721a/f, как выполняется 88992/822gfeh z, каковы практические результаты наставления за № 123456/1292b/r v и т. д.

Больше всего хлопот доставила ему инструкция о том, как вербовать среди местного населения платных доносчиков и осведомителей. Придя к заключению, что невозможно завербовать кого-нибудь оттуда, где начинается Блата, потому что там весь народ меднолобый, он наконец решил взять к себе на службу деревенского подпаска по прозванию Пепка-Прыгни. Это был кретин, который всегда подпрыгивал, услыхав свою кличку, несчастное, обиженное природой и людьми существо, калека, за несколько золотых в год и за жалкие харчи пасший деревенское стадо.

Вахмистр велел его призвать и сказал ему: — Знаешь, Пепка, кто такой «старик Прогулкин»?

— Ме-ме…

— Не мычи. Запомни: так называют государя императора. Знаешь, кто такой государь император?

— Это — гоцудаль импелатол…

— Молодец, Пепка. Так запомни: если услышишь, когда ходишь по избам обедать, кто-нибудь скажет, что государь император скотина или что-нибудь в этом роде, то моментально приди ко мне и сообщи. За это получишь от меня двадцать геллеров. А если услышишь, как кто-нибудь скажет, будто мы проиграем войну, опять приходи ко мне, понимаешь? Скажешь, кто это говорил, и снова получишь двадцать геллеров. Но если я узнаю, что ты что-нибудь скрыл, — плохо тебе придётся. Заберу и отправлю в Писек. А теперь, ну-ка, прыгни!

Пепка подпрыгнул, а вахмистр дал ему сорок геллеров и, довольный собой, написал рапорт в окружное жандармское управление, что завербовал осведомителя.

На следующий день к вахмистру пришёл священник и сообщил ему по секрету, что утром он встретил за деревней сельского пастуха Пепку-Прыгни и тот ему сказал: «Батьюска, вчела пан вахмистл говолил, что гоцудаль импелатол скотина, а войну мы плоиглаем. Ме-е… Гоп!» После дальнейшего разговора со священником вахмистр велел арестовать сельского пастуха. Позднее градчанский суд приговорил его к двенадцати годам за государственную измену. Он был обвинён в опасных и предательских злодеяниях, в подстрекательстве, оскорблении его величества и в целом ряде других преступлений и проступков.

Пепка-Прыгни на суде держал себя, как на пастбище или среди мужиков, на все вопросы блеял козой, а после вынесения приговора крикнул: «Ме-е!.. Гоп!» — и прыгнул. За это он был наказан в дисциплинарном порядке: жёсткая постель, одиночка и три дня в неделю на хлеб и воду.

С тех пор у вахмистра не было осведомителя, и ему пришлось ограничиться тем, что он сам выдумывал себе осведомителя, сообщил по инстанции вымышленное имя и таким образом повысил свой ежемесячный заработок на пятьдесят крон, которые он пропивал в трактире «У кота». После десятой кружки его начинали мучить угрызения совести, пиво казалось горьким, и он слышал от крестьян всегда одну и ту же фразу: «Что-то нынче наш вахмистр невесёлый, словно как не в своей тарелке». Тогда он уходил домой, а после его ухода кто-нибудь всегда говорил: «Видать, наши в Сербии опять обделались — вахмистр сегодня больно молчаливый».

А вахмистр дома заполнял одну из бесчисленных анкет:

«Настроение среди населения — 1а…»

Часто в ожидании ревизии и расследований вахмистр проводил долгие бессонные ночи. Ему чудилась петля, вот подводят его к виселице, и в последний момент сам министр обороны кричит ему снизу, стоя у виселицы: «Wachmeister, wo ist die Antwort des Zirkulars за № 1789678/23792 x. y. z.?»

Но всё это осталось позади, теперь совсем другое дело! Теперь ему казалось, будто из всех углов жандармского отделения к нему несётся старое охотничье поздравление «ни пуха ни пера». И жандармский вахмистр Фландерка не сомневался в том, что начальник окружного жандармского управления похлопает его по плечу и скажет: «Ich gratuliere lhnen, Herr Wachmeister»

Жандармский вахмистр рисовал в своём воображении картины одну пленительней другой. В извилинах его чиновничьего мозга вырастали и проносились отличия, повышения и долгожданная оценка его криминалистических способностей, открывающих широкую карьеру.

Вахмистр вызвал ефрейтора и спросил его:

— Обед раздобыли?

— Принесли ему копчёной свинины с капустой и кнедликом. Супа уже не было. Выпил стакан чаю и хочет ещё.

— Дать! — великодушно разрешил вахмистр. — Когда напьётся чаю, приведите его ко мне.

Через полчаса ефрейтор привёл Швейка, сытого и, как всегда, довольного.

— Ну как? Понравился вам обед? — спросил вахмистр.

— Обед сносный, господин вахмистр. Только вот капусты не мешало бы побольше. Да что делать, я знаю, на меня ведь не рассчитывали. Свинина хорошая, должно быть, домашнего копчения, от домашней свиньи. И чай с ромом неплохой.

Вахмистр посмотрел на Швейка и начал:

— Правда ли, что в России пьют много чаю? А ром там тоже есть?

— Ром во всём мире есть, господин вахмистр.

«Начинает выкручиваться, — подумал вахмистр. — Раньше нужно было думать, что говоришь!» И, интимно наклонясь к Швейку, спросил:

— А девочки хорошенькие в России есть?

— Хорошенькие девочки во всём мире имеются, господин вахмистр.

«Ишь ты какой, — снова подумал вахмистр. — Небось решил вывернуться!» — и выпалил, как из сорокадвухсантиметровки:

— Что вы намеревались делать в Девяносто первом полку?

— Идти с полком на фронт.

Вахмистр с удовлетворением посмотрел на Швейка и подумал: «Правильно! Самый лучший способ попасть в Россию».

— Задумано великолепно! — с восхищением сказал он, наблюдая, какое впечатление произведут его слова на Швейка, но не прочёл в его глазах ничего, кроме полнейшего спокойствия.

«И глазом не моргнёт, — ужаснулся в глубине души вахмистр. — Ну и выдержка у них! Будь я на его месте, у меня бы после этих слов ноги ходуном заходили».

— Утром мы отвезём вас в Писек, — проронил он как бы невзначай. — Вы были когда-нибудь в Писеке?

— В тысяча девятьсот десятом году на императорских манёврах.

На лице вахмистра заиграла приятная торжествующая улыбка. Он чувствовал, что в умении допрашивать превзошёл самого себя.

— Вы оставались там до конца манёвров?

— Ясное дело, господин вахмистр. Я был в пехоте.

Швейк продолжал смотреть на вахмистра, который вертелся на стуле от радости и не мог больше сдерживаться, чтобы не вписать всё в рапорт. Он вызвал ефрейтора и приказал отвести Швейка, а сам приписал в своём рапорте:

«План его был таков: проникнув в ряды Девяносто первого пехотного полка, просить немедленно отправить его на фронт; там он при первой возможности перебежал бы в Россию, ибо видел, что возвращение туда иным путём благодаря бдительности наших органов невозможно. Вполне вероятно, что он мог бы с успехом провести в жизнь свои намерения, так как, согласно его показаниям, полученным путём продолжительного перекрёстного допроса, он ещё в 1910 году участвовал в качестве рядового в императорских манёврах в окрестностях Писека, из чего видно, что у него большой опыт в этой области. Позволю себе подчеркнуть, что собранный мною обвинительный материал является результатом моей системы перекрёстного допроса».

В дверях появился ефрейтор.

— Господин вахмистр! Он просится в нужник.

— Bajonett auf! — скомандовал вахмистр. — Или нет, приведите его сюда.

— Вам нужно в уборную? — любезно спросил Швейка вахмистр. — Уж не кроется ли в этом что-нибудь большее?

— Совершенно верно. Мне нужно «по-большому», господин вахмистр, — ответил Швейк.

— Смотрите, чтобы не случилось чего другого, — многозначительно сказал вахмистр, пристёгивая кобуру с револьвером. — Я пойду с вами.

— У меня хороший револьвер, — сообщил он Швейку по дороге, — семизарядный, абсолютно точно бьёт в цель.

Однако, раньше чем выйти во двор, вахмистр позвал ефрейтора и тихо сказал ему:

— Примкните штык и, когда он войдёт внутрь, станьте позади уборной. Как бы он не сделал подкопа через выгребную яму.

Уборная представляла собой обыкновенную маленькую деревянную будку, которая уныло торчала посреди двора неподалёку от навозной кучи. Это был старый ветеран, там отправляли естественные потребности целые поколения. Теперь тут сидел Швейк и придерживал одной рукой верёвочку от двери, между тем как через заднее окошечко ефрейтор смотрел ему в задницу, следя, как бы он не сделал подкопа.

Ястребиные очи жандармского вахмистра впились в дверь; вахмистр обдумывал, в какую ногу ему стрелять, если Швейк предпримет попытку к бегству.

Но дверь тихонько отворилась, и из уборной вышел удовлетворённый Швейк. Он осведомился у вахмистра:

— Не слишком ли долго я там пробыл? Не задержал ли я вас?

— О, нисколько, нисколько, — ответил вахмистр и подумал: «Как они всё-таки деликатны, вежливы. Знает ведь, что его ждёт, но остаётся любезным. Надо отдать справедливость — вежлив до последней минуты. Кто из наших мог бы так себя держать?!»

Вахмистр остался в караульном помещении и сел рядом со Швейком на пустой постели жандарма Рампы, который стоял в наряде и должен был до утра обходить окрестные сёла. В настоящее время он уже сидел в Противине, в трактире «У вороного коня» и играл с сапожником в «марьяж», в перерывах доказывая, что Австрия должна победить.

Вахмистр закурил, дал набить трубку и Швейку, ефрейтор подкинул дров в печку, и жандармское отделение превратилось в самый уютный уголок на земном шаре, в тёплое гнёздышко. Спустились зимние сумерки. Наступила ночь, время дружных задушевных бесед.

Все молчали. Вахмистр долго что-то обдумывал и наконец обратился к помощнику:

— По-моему, вешать шпионов неправильно. Человек, который жертвует собой во имя долга, за свою, так сказать, родину, заслуживает почётной смерти от пули. Как по-вашему, господин ефрейтор?

— Конечно, лучше расстрелять его, а не вешать, — согласился ефрейтор. — Послали бы, скажем, нас и сказали бы: «Вы должны выяснить, сколько у русских пулемётов в их пулемётном отделении». Что же, мы переоделись бы и пошли. И за это меня вешать, как бандита?

Ефрейтор так разошёлся, что встал и провозгласил:

— Я требую, чтобы меня расстреляли и похоронили с воинскими почестями!

— Вот тут-то и заковыка, — сказал Швейк. — Если парень не дурак — попробуй-ка уличи его. Никогда ничего не докажут.

— Нет, докажут! — загорячился вахмистр. — Ведь они тоже не дураки, и у них есть своя особая система. Вы сами в этом убедитесь. Убедитесь, — повторил он уже более спокойно, сопровождая свои слова приветливой улыбкой. — Сколько ни вертись — у нас никакие увёртки не помогут. Верно я говорю, господин ефрейтор?

Ефрейтор кивнул головой в знак согласия и сказал, что есть некоторые, у которых дело уже давным-давно проиграно и они могут прикидываться вполне спокойными, сколько им влезет, но это им не поможет: чем спокойнее человек выглядит, тем больше это его выдаёт.

— У вас моя школа, ефрейтор! — с гордостью провозгласил вахмистр. — Спокойствие — мыльный пузырь, но деланное спокойствие — это corpus delicti . — И, прервав изложение своей теории, он обратился к ефрейтору: — Что бы такое придумать на ужин?

— А в трактир вы нынче не пойдёте, господин вахмистр?

Тут перед вахмистром встала во весь рост новая сложная проблема, требующая немедленного разрешения.

Что, если арестованный, воспользовавшись его ночным отсутствием, сбежит? Ефрейтор, правда, человек надёжный и осторожный, но однажды у него сбежали двое бродяг. (Фактически дело обстояло так: ефрейтору не хотелось тащиться с ними до Писека по морозу, и он отпустил их в поле около Ражиц, для проформы выпалив разок в воздух из винтовки.)

— Пошлём нашу бабку за ужином. А пиво она нам будет таскать в жбане, — разрешил наконец вахмистр эту сложную проблему. — Пусть бабка побегает — разомнёт кости.

И бабка Пейзлерка, которая им прислуживала, действительно порядочно набегалась за этот вечер. После ужина сообщение на линии жандармское отделение — трактир «У кота» не прерывалось. Бесчисленные следы больших тяжёлых сапог бабки свидетельствовали о том, что вахмистр решил в полной мере вознаградить себя за отсутствие в трактире «У кота».

Когда же — в несчётный раз — бабка Пейзлерка появилась в трактире и передала, что господин вахмистр кланяется и просит прислать ему бутылку контушовки, терпение любопытного трактирщика лопнуло.

— Кто там у них?

— Да подозрительный какой-то, — ответила на его вопрос бабка. — Я сейчас оттуда — сидят с ним оба в обнимку, а господин вахмистр гладит его по голове и приговаривает: «Золотце ты моё, головушка ты моя славянская, шпиончик ты мой ненаглядный!..»

Глубокой ночью жандармское отделение являло собой такую картину: ефрейтор спал, громко храпя; он растянулся поперёк постели, как был — в полной форме; напротив сидел вахмистр с остатками контушовки на дне бутылки и обнимал Швейка за шею, слёзы текли по его загорелому лицу, усы слиплись от контушовки. Он бормотал:

— Ну, признайся — в России такой хорошей контушовки не найти. Скажи, чтобы я мог спокойно заснуть. Признайся, будь мужчиной!

— Не найти.

Вахмистр навалился на Швейка:

— Утешил ты меня, признался. Так-то вот нужно признаваться на допросе. Уж если виновен, зачем отрицать?

Он поднялся и, качаясь из стороны в сторону, с пустой бутылкой в руке направился в свою комнату, бормоча:

— Если б-бы я сразу не поп-пал на п-правильный п-путь, могло бы совсем другое п-получиться.

Прежде чем свалиться в мундире на постель, он вытащил из письменного стола свой рапорт и попытался дополнить его следующим материалом: «Ich muss noch dazu beizufugen, das die russische Kontuszowka на основании § 56…»

Он сделал кляксу, слизнул её языком и, глупо улыбаясь, свалился на постель и заснул мёртвым сном.

К утру жандармский ефрейтор, спавший на кровати у противоположной стены, поднял такой храп с присвистом, что Швейк проснулся. Он встал, хорошенько потряс ефрейтора и улёгся опять. Пропели петухи, а когда взошло солнце, бабка Пейзлерка, выспавшись после ночной беготни, пришла растопить печку. Двери она нашла открытыми, все спали глубоким сном. Керосиновая лампа в караульном помещении ещё коптила. Бабка подняла тревогу и стащила ефрейтора и Швейка с кроватей. Ефрейтору она сказала:

— Хоть бы постыдились спать одетым, нешто вы скотина. — А Швейку сделала замечание, чтобы он застёгивал штаны, когда перед ним женщина.

Наконец она заставила заспанного ефрейтора пойти разбудить вахмистра и сказать ему, что не дело дрыхнуть так долго.

— Ну и в компанию вы попали; — ворчала бабка, обращаясь к Швейку, пока ефрейтор будил вахмистра. — Пропойцы один хуже другого. Самих себя готовы пропить. Мне уже третий год должны за услуги, а стоит только заикнуться, вахмистр грозит: «Молчите, бабушка, а не то велю вас посадить. Нам доподлинно известно, что ваш сын — браконьер и господские дрова ворует». Вот и маюсь с ними уже четвёртый год. — Бабка глубоко вздохнула и продолжала ворчать: — Вахмистра берегитесь пуще всего. Лиса и гадина, каких мало. Так и ищет, кого бы сцапать и посадить.

Вахмистра еле разбудили. Ефрейтору стоило немалого труда убедить его, что уже утро.

Наконец он продрал глаза, стал их тереть кулаком и с трудом начал воскрешать в памяти вчерашний вечер. Вдруг ему пришла на ум ужасная мысль, и он испуганно спросил, мутным взглядом смотря на ефрейтора:

— Сбежал?!

— Боже сохрани, парень честный.

Ефрейтор зашагал по комнате, выглянул в окно, вернулся, оторвал кусок от лежавшей на столе газеты и скатал из него шарик. Было видно, что он хочет что-то сказать.

Вахмистр неуверенно взглянул на него и наконец, точно желая уяснить, что тот о нём думает, сказал:

— Ладно уж, я вам помогу, господин ефрейтор; вчера небось я опять здорово набуянил?

Ефрейтор укоризненно посмотрел на своего начальника:

— Если бы вы только знали, господин вахмистр, что за речи вы вчера вели! Чего-чего вы только ему не наговорили! — И, наклонясь к самому уху вахмистра, зашептал: — Что все мы — чехи и русские — одной славянской крови, что Николай Николаевич на будущей неделе будет в Пршерове, что Австрии не удержаться, и советовали ему при дальнейшем расследовании всё отрицать и плести с пятое на десятое, чтобы он тянул до тех пор, пока его не выручат казаки. Ещё вы сказали, что очень скоро всё лопнет, повторятся гуситские войны, крестьяне пойдут с цепами на Вену, из государя императора песок сыплется, и он скоро ноги протянет, а император Вильгельм — зверь. Потом вы ему обещали посылать в тюрьму деньги, чтобы подкормиться, и много ещё такого.

Ефрейтор отошёл от вахмистра.

— Я всё это отлично помню, — прибавил он, — потому что спервоначалу я клюкнул совсем немного, а потом уж, верно, нализался и дальше не помню ничего.

Вахмистр поглядел на ефрейтора.

— А я помню, — сказал он, — как вы говорили, что мы против русских — сопляки, и даже при бабке орали: «Да здравствует Россия!»

Ефрейтор нервно зашагал по комнате.

— Вы орали всё это, словно вас режут, — сказал вахмистр. — А потом повалились поперёк кровати и захрапели.

Ефрейтор остановился у окна и, барабаня пальцем по стеклу, заявил:

— Да и вы тоже, господин вахмистр, при бабке язык за зубами не держали. Вы ей, помню, сказали: «Бабушка, зарубите себе на носу: любой император или король заботится только о своём кармане, потому и война идёт. То же самое и эта развалина, „старик Прогулкин“, которого нельзя выпустить из сортира без того, чтобы он не загадил весь Шенбрунн».

— Я это говорил?!

— Да, господин вахмистр, именно это вы говорили, перед тем как идти на двор блевать, а ещё кричали: «Бабушка, суньте мне палец в глотку!»

— А вы тоже прекрасно выразились, — прервал его вахмистр. — Где вы только подцепили эту глупость, что Николай Николаевич будет чешским королём?

— Этого я что-то-не помню, — нерешительно отозвался ефрейтор.

— Ещё бы вы помнили! Пьян был в стельку, и глаза словно у поросёнка, а когда вам понадобилось «на двор», вы, вместо того чтобы выйти в дверь, полезли на печку.

Оба замолкли, пока наконец продолжительное молчание не нарушил вахмистр:

— Я всегда вам говорил, что алкоголь — погибель. Пить не умеете, а пьёте. Что, если бы он у нас сбежал?. Чем бы мы с вами оправдались? Ах ты господи, как башка трещит! Говорю вам, господин ефрейтор, — продолжал вахмистр, — именно потому, что он не сбежал, мне совершенно ясно, что это за тонкая и опасная штучка. Когда его там станут допрашивать, он заявит, что двери у нас были не заперты всю ночь, что мы были пьяны и он мог бы тысячу раз убежать, если б чувствовал себя виновным. Счастье ещё, что такому человеку не поверят, и если мы под присягой скажем, что это выдумка и наглая ложь, те ему сам бог не поможет, а ещё пришьют лишний параграф — и всё. В его положении лишний параграф никакой роли не играет… Ох, хоть бы голова так не болела!

Наступила тишина. Через минуту вахмистр приказал позвать бабку.

— Послушайте, бабушка, — сказал вахмистр Пейзлерке, строго глядя ей в лицо. — Раздобудьте-ка где-нибудь распятие на подставке и принесите сюда. — И на вопросительный взгляд бабки крикнул: — Живо! Чтобы через минуту было здесь!

Затем вахмистр вынул из стола две свечки со следами сургуча, оставшимися после запечатывания официальных бумаг, и, когда бабка приковыляла с распятием, поставил крест на край стола между двумя свечками, зажёг свечки и торжественно произнёс:

— Сядьте, бабушка.

Бабка Пейзлерка, остолбенев от удивления, опустилась на диван и испуганно посмотрела на вахмистра, свечи и распятие. Бабку охватил страх, и было видно, как дрожат у неё ноги и сложенные на коленях руки.

Вахмистр прошёлся раза два мимо неё, потом остановился и торжественно изрёк:

— Вчера вечером вы были свидетельницей великого события, бабушка. Возможно, что ваш глупый ум этого не понимает. Солдат тот — разведчик, шпион, бабушка!

— Иисус Мария! — воскликнула Пейзлерка. — Пресвятая богородица! Мария Скочицкая!

— Тихо! Так вот: для того чтобы выведать от него кое-какие вещи, пришлось вести всяческие, быть может странные, разговоры, которые вы вчера слышали. Небось слышали вы, какие странные разговоры мы вели?

— Слышала, — дрожащим голосом пролепетала бабка.

— Эти речи, бабушка, мы вели только к тому, чтобы он нам доверился и признался. И нам это удалось. Мы вытянули из него всё. Сцапали голубчика.

Вахмистр прервал свою речь, чтобы поправить фитили на свечках, и продолжал торжественным тоном, строго глядя на бабку Пейзлерку:

— Вы, бабушка, присутствовали при сём, таким образом, посвящены в эту тайну. Эта тайна государственная, вы о ней и заикнуться никому не смеете. Даже на смертном одре не должны об этом говорить, иначе вас нельзя будет на кладбище похоронить.

— Иисус Мария, Иосиф! — заголосила Пейзлерка. — Занесла меня сюда нелёгкая!

— Не реветь! Встаньте, подойдите к святому распятию, сложите два пальца и подымите руку. Будете сей час присягать мне. Повторяйте за мной…

Бабка Пейзлерка заковыляла к столу, причитая:

— Пресвятая богородица! Мария Скочицкая! И за чем только я этот порог переступила!

С креста глядело на неё измученное лицо Христа, свечки коптили, а бабке всё это казалось страшным и неземным. Она совсем растерялась, коленки у неё дрожали, руки тряслись. Она подняла руку со сложенными пальцами, и жандармский вахмистр торжественно, с выражением, произнёс слова присяги, которые бабка повторяла за ним.

— Клянусь богу всемогущему и вам, господин вахмистр, что ничего о том, что здесь видела и слышала, никому до смерти своей не скажу ни слова, даже если меня будут спрашивать. Да поможет мне в этом господь бог!

— Теперь поцелуйте крест, — приказал вахмистр после того, как бабка Пейзлерка, громко всхлипывая, повторила присягу и набожно перекрестилась. — Так, а теперь отнесите распятие туда, где его взяли, и скажите там, что оно понадобилось мне для допроса.

Ошеломлённая Пейзлерка на цыпочках вышла с распятием из комнаты, и через окно видно было, как она шла по дороге, поминутно оглядываясь на жандармское отделение, будто желая убедиться, что это был не сон и она действительно только что пережила одну из самых страшных минут в своей жизни.

Вахмистр между тем переписывал свой рапорт, который он ночью дополнил кляксами, размазав их по тексту, словно мармелад.

Он всё переделал заново и вспомнил, что позабыл допросить Швейка ещё об одной вещи. Он велел привести Швейка и спросил его:

— Умеете фотографировать?

— Умею.

— А почему не носите с собой аппарата?

— Потому что его у меня нет, — чистосердечно признался Швейк.

— А если бы аппарат у вас был, вы бы фотографировали? — спросил вахмистр.

— Если бы да кабы, то во рту росли бобы, — простодушно ответил Швейк, встречая спокойным взглядом испытующий взгляд вахмистра.

У вахмистра в этот момент опять так разболелась голова, что он не мог придумать другого вопроса, кроме как:

— Трудно ли фотографировать вокзалы?

— Легче, чем что другое, — ответил Швейк. — Во-первых, вокзал не двигается, а стоит на одном месте, а во-вторых, ему не нужно говорить: «Сделайте приятную улыбку».

Теперь вахмистр мог дополнить свой рапорт. «Zu dem Bericht № 2172 melde ich…» В этом дополнении вахмистр дал волю своему вдохновению:

«При перекрёстном допросе арестованный, между прочим, показал, что умеет фотографировать и охотнее всего делает снимки вокзалов. Хотя при обыске фотографического аппарата у него не было обнаружено, но имеется подозрение, что таковой у него где-нибудь спрятан и не носит он его с собой, чтоб не возбуждать подозрений; это подтверждается и его собственным признанием о том, что он делал бы снимки, если б имел при себе аппарат…»

С похмелья вахмистр в своём донесении о фотографировании всё больше и больше запутывался. Он писал:

«Из показаний арестованного совершенно ясно вытекает, что только неимение при себе аппарата помешало ему сфотографировать железнодорожные строения и вообще места, имеющие стратегическое значение. Не подлежит сомнению, что свои намерения он привёл бы в исполнение, если б вышеупомянутый фотографический аппарат, который он спрятал, был у него под рукой. Только благодаря тому обстоятельству, что аппарата при нём не оказалось, никаких снимков обнаружено у него не было».

Вахмистр был очень доволен своим произведением и с гордостью прочёл его ефрейтору.

— Недурно получилось, — сказал он. — Видите, вот как составляются доклады. Здесь всё должно быть. Следствие, милейший, не такая уж простая штука, и главное — умело изложить всё в докладе, чтобы в высшей инстанции только рот разинули. Приведите-ка его ко мне. Пора с этим делом покончить.

— Итак, господин ефрейтор отведёт вас в окружное жандармское управление в Писек, — важно сказал вахмистр Швейку. — Согласно предписанию, полагается отправить вас в ручных кандалах, но, ввиду того что вы, по моему мнению, человек порядочный, кандалов мы на вас не наденем. Я уверен, что и по дороге вы не предпримете попытки к бегству. — Вахмистр, видно, тронутый добродушием, написанным на швейковской физиономии, прибавил: — И не поминайте меня лихом. Отведите его, господин ефрейтор, вот вам моё донесение.

— Счастливо оставаться, — мягко сказал Швейк. — Спасибо вам, господин вахмистр, за всё, что вы для меня сделали. При случае черкну вам письмецо. Если попаду в ваши края, обязательно зайду к вам в гости.

Швейк с ефрейтором вышли на шоссе, и каждый встречный, видя, как они увлечены дружеской беседой, решил бы, что это старые знакомые, которых свёл случай, и теперь они вместе идут в город, скажем, в костёл.

— Никогда не думал, — говорил Швейк, — что дорога в Будейовицы окажется такой трудной. Это напоминает мне случай с мясником Хаурой из Кобылис. Очутился он раз у памятника Палацкому на Морани и ходил вокруг него до самого утра, думая, что идёт вдоль стены, а стене этой ни конца ни краю. Он пришёл в отчаянье. К утру он совершенно выбился из сил и закричал «караул!», а когда прибежали полицейские, он их спросил, как ему пройти домой в Кобылисы, потому что, говорит, иду я вдоль какой-то стены уже пять часов, а ей конца не видать. Полицейские его забрали, а он там в участке всё расколотил.

Ефрейтор не сказал ни слова и подумал: «На кой ты мне всё это рассказываешь? Опять начал заправлять арапа насчёт Будейовиц». Они проходили мимо пруда, и Швейк поинтересовался, много ли в их районе рыболовов, которые без разрешения ловят рыбу.

— Здесь одни браконьеры, — ответил ефрейтор. — Прежнего вахмистра утопить хотели. Сторож у пруда стреляет им в задницу нарезанной щетиной, но ничего не помогает — у них в штанах жесть.

И ефрейтор слегка коснулся темы о прогрессе, о том, до чего люди дошли и как один другого обставляет, и затем развил новую теорию о том, что война — великое благо для всего человечества, потому что заодно с порядочными людьми перестреляют многих негодяев и мошенников.

— И так на свете слишком много народу, — произнёс он глубокомысленно. — Всем стало тесно, людей развелось до чёрта!

Они подходили к постоялому двору.

— Сегодня чертовски метёт, — сказал ефрейтор. — Я думаю, не мешало бы пропустить по рюмочке. Не говорите там никому, что я вас веду в Писек. Это государственная тайна.

Перед глазами ефрейтора запрыгала инструкция из центра о подозрительных лицах и об обязанностях каждого жандармского отделения «изолировать этих лиц от местного населения и строго следить, чтобы отправка их в следующую инстанцию не давала повода к распространению излишних толков и пересудов среди населения».

— Не вздумайте проговориться, что вы за птица, — сказал он. — Никому нет дела до того, что вы натворили. Не давайте повода для паники. Паника в военное время — ужасная вещь. Кто-нибудь сболтнёт — и пойдёт по всей округе! Понимаете?.

— Я панику устраивать не буду, — сказал Швейк и действительно держал себя соответственно с этим заявлением.

Когда хозяин постоялого двора разговорился с ними, Швейк проронил:

— Вот брат говорит, что за час мы дойдём до Писека.

— Так, значит, ваш брат в отпуску? — спросил любопытный хозяин у ефрейтора.

Тот, не сморгнув, ответил:

— Сегодня у него отпуск кончается.

Когда трактирщик отошёл в сторону, ефрейтор, подмигнув Швейку, сказал:

— Ловко мы его обработали! Главное, не поднимать паники — время военное.

Перед входом на постоялый двор ефрейтор сказал, что рюмочка повредить не может, но он поддался излишнему оптимизму, так как не учёл, сколько их будет, этих рюмочек. После двенадцатой он громко и решительно провозгласил, что до трёх часов начальник окружного жандармского управления обедает и бесполезно приходить туда раньше, тем более что поднимается метель. Если они придут в Писек в четыре часа вечера, времени останется хоть отбавляй. До шести времени хватит. Придётся идти в темноте, по погоде видно. Разницы никакой: сейчас ли идти или попозже — Писек никуда от них не убежит.

— Хорошо, что сидим в тепле, — заключил он. — Там, в окопах, в такую погоду куда хуже, чем нам здесь, у печки.

От большой кафельной печи несло теплом, и ефрейтор констатировал, что внешнее тепло следует дополнить внутренним с помощью различных настоек, сладких и крепких, как говорится в Галиции. У хозяина их было восемь сортов, и он скрашивал ими скуку постоялого двора, распивая все по очереди под звуки метели, гудевшей за каждым углом его домика.

Ефрейтор всё время громко подгонял хозяина, чтобы тот от него не отставал, и пил, не переставая обвинять его в том, что он мало пьёт. Это была явная клевета, так как хозяин постоялого двора уже едва держался на ногах, настойчиво предлагая сыграть в «железку», и даже стал утверждать, что прошлой ночью он слышал на востоке канонаду. Ефрейтор икнул в ответ:

— Э-это ты брось! Без паники! На этот счёт у нас есть инструкция. — И пустился объяснять, что инструкция — это свод последних распоряжений.

При этом он разболтал несколько секретных циркуляров. Хозяин постоялого двора уже абсолютно ничего не понимал. Единственно, что он мог промямлить, это, что инструкциями войны не выиграешь.

Уже стемнело, когда ефрейтор вместе со Швейком решил отправиться в Писек. Из-за метели в двух шагах ничего не было видно. Ефрейтор беспрестанно повторял:

— Жми всё время прямо до самого Писека.

Когда он произнёс это в третий раз, голос его донёсся уже не с шоссе, а откуда-то снизу, куда он скатился по снегу. Помогая себе винтовкой, он с трудом вылез на дорогу. Швейк услышал его приглушённый смех: «Как с ледяной горы». Через минуту его снова не было слышно: он опять съехал по откосу, заорав так, что заглушил свист ветра:

— Упаду, паника!

Ефрейтор превратился в трудолюбивого муравья, который, свалившись откуда-нибудь, снова упорно лезет наверх. Он пять раз подряд повторял это упражнение и, выбравшись наконец к Швейку, уныло произнёс:

— Я бы мог вас легко потерять.

— Не извольте беспокоиться, господин ефрейтор, успокоил его Швейк. — Самое лучшее, что мы можем сделать, — это привязать себя один к другому, тогда мы не потеряем друг друга. Ручные кандалы при вас?

— Каждому жандарму полагается носить с собой ручные кандалы, — веско ответил ефрейтор, ковыляя около Швейка. — Это хлеб наш насущный.

— Так давайте пристегнёмся, — предложил Швейк, — попытка не пытка.

Мастерским движением ефрейтор замкнул одно кольцо ручных кандалов на руке Швейка, а другое — на своей. Теперь оба соединились воедино, как сиамские близнецы. Оба спотыкались, и ефрейтор тащил за собой Швейка через кучи камней, а когда падал, то увлекал его за собой. Кандалы при этом врезались им в руки. Наконец ефрейтор сказал, что так дальше не пойдёт и нужно отцепиться. После долгих тщетных усилий освободить себя и Швейка от кандалов ефрейтор вздохнул:

— Мы связаны друг с другом на веки веков.

— Аминь, — прибавил Швейк, и оба продолжали трудный путь.

Ефрейтором овладело безнадёжное отчаяние. После долгих мучений поздним вечером они дотащились до Писека. На лестнице в жандармском управлении ефрейтор удручённо сказал Швейку:

— Плохо дело — нам друг от друга не избавиться.

И действительно, дело обстояло плохо. Дежурный вахмистр послал за начальником управления ротмистром Кёнигом. Первое, что сказал ротмистр, было:

— Дыхните. Теперь понятно.

Испытанный нюх его быстро и безошибочно определил ситуацию.

— Ага! Ром, контушовка, «чёрт», рябиновка, ореховка, вишнёвка и ванильная. Господин вахмистр, — обратился он к своему подчинённому, — вот вам пример, как не должен выглядеть жандарм. Выкидывать такие штуки — преступление, которое будет разбираться военным судом. Приковать себя кандалами к арестованному и прийти вдребезги пьяным! Влезть сюда в этаком скотском виде! Снимите с них кандалы!

Ефрейтор свободной левой рукой взял под козырёк.

— Что ещё? — спросил его ротмистр.

— Осмелюсь доложить, господин ротмистр, принёс донесение.

— О вас пойдёт донесение в суд, — коротко бросил ротмистр. — Господин вахмистр, посадить обоих! Завтра утром приведите их ко мне на допрос, а донесение из Путима просмотрите и пришлите ко мне на квартиру.

Писецкий ротмистр Кёниг был типичным чиновником: строг к подчинённым и бюрократ до мозга костей.

В подвластных ему жандармских отделениях никогда не могли сказать: «Ну, слава богу, пронесло тучу!» Туча возвращалась с каждым новым посланием, подписанным рукою ротмистра Кёнига. С утра до вечера ротмистр строчил выговоры, напоминания и предупреждения и рассылал их по всей округе.

С самого начала войны над всеми жандармскими отделениями Писецкой округи нависли тяжёлые тучи. Настроение было ужасное. Бюрократические громы гремели над жандармскими головами, то и дело обрушиваясь на вахмистров, ефрейторов, рядовых жандармов или канцелярских служащих. За каждый пустяк накладывалось дисциплинарное взыскание.

— Если мы хотим победить, — говорил ротмистр Кёниг во время своих инспекционных поездок по жандармским отделениям, — «а» должно быть «а», «б» — «б», всегда нужно ставить точку над «и».

Всюду вокруг себя он подозревал заговоры и измены. У него была твёрдая уверенность, что за каждым жандармом его округи водятся грешки, порождённые военным временем, и что у каждого из них в это серьёзное время было не одно упущение по службе.

А сверху, из министерства обороны, его самого бомбардировали приказами и ставили ему на вид, что, по сведениям военного министерства, солдаты, призванные из Писецкой округи, перебегают к неприятелю.

Кёнига подстёгивали, чтобы он зорче следил за лояльностью населения. Выглядело всё это ужасно. Жёны призванных солдат шли провожать своих мужей на фронт, — и он наперёд знал, что солдаты обещают своим жёнам не позволить укокошить себя за славу государя императора.

Чёрно-жёлтые горизонты подёрнулись тучами революции. В Сербии и на Карпатах солдаты целыми батальонами переходили к неприятелю. Сдались Двадцать восьмой и Одиннадцатый полки. Последний состоял из уроженцев Писецкой округи. В этой грозовой предреволюционной атмосфере приехали рекруты из Воднян с искусственными чёрными гвоздиками. Через писецкий вокзал проезжали солдаты из Праги и швыряли обратно сигареты и шоколад, которые им подавали в телячьи вагоны писецкие дамы.

В другой раз, когда через Писек проезжал маршевый батальон, несколько евреев из Писека закричали в виде приветствия: «Heil! Nieder mit den Serben!» Им так смазали по морде, что они целую неделю потом не показывались на улице.

А в то время как происходили эти эпизоды, ясно показывающие, что обычное исполнение на органе в церквах австрийского гимна «Храни нам, боже, государя!» является ветхой позолотой и всеобщим лицемерием, из жандармских отделений приходили уже известные ответы A La Путим о том, что всё в полном порядке, никакой агитации против войны не ведётся, настроение населения 1а, а воодушевление — 1а, 1в.

— Не жандармы, а городовые! — ругался ротмистр во время своих объездов. — Вместо того чтобы повысить бдительность на тысячу процентов, вы постепенно превращаетесь в скотов. — Сделав это зоологическое открытие, он прибавлял: — Валяетесь дома на печке и думаете: «Mit ganzern Krieg kann man uns Arsch lecken!»

Далее следовало перечисление обязанностей несчастных жандармов и лекция о современном политическом положении и о том, что необходимо подтянуться, чтобы всё было в порядке. После смелого и яркого наброска сверкающего идеала жандармского совершенства, направленного к усилению австрийской монархии, следовали угрозы, дисциплинарные взыскания, переводы и разносы.

Ротмистр был твёрдо убеждён, что он стоит на страже государственных интересов, что он что-то спасает и что все жандармы подвластных ему отделений лентяи, сволочи, эгоисты, подлецы, мошенники, которые ни в чём, кроме водки, пива и вина, ничего не понимают и, не имея достаточных средств на пьянство, берут взятки, медленно, но верно расшатывая Австрию.

Единственный человек, которому он доверял, был его собственный вахмистр из окружного жандармского управления, да и тот всегда в трактире делал замечания вроде: «Нынче я опять разыграл нашего старого болвана».

Ротмистр изучал донесение жандармского путимского вахмистра о Швейке. Перед ним стоял его вахмистр Матейка и в глубине души посылал ротмистра вместе с его донесениями ко всем чертям, так как внизу, в пивной, его ждала партия в «шнопс».

— На днях я вам говорил, Матейка, — сказал ротмистр, — что самый большой болван, которого мне пришлось в жизни встречать, это вахмистр из Противина. Но, судя по этому донесению, путимский вахмистр перещеголял того. Солдат, которого привёл этот сукин сын пропойца-ефрейтор, — помните, они были привязаны друг к другу, как собаки, — вовсе не шпион. Это вне всякого сомнения, просто он самый что ни на есть обыкновенный дезертир. Вахмистр в своём донесении порет несусветную чушь; ребёнку с одного взгляда станет ясно, что он надрызгался, подлец, как папский прелат. Немедленно приведите этого солдата, — приказал он, просматривая донесение из Путима. — Никогда в жизни не случалось мне видеть более идиотского набора слов. Мало того: он посылает сюда этого подозрительного типа под конвоем такого осла, как его ефрейтор. Плохо меня эта публика знает! А я могу быть жестоким. До тех пор, пока они со страху раза три в штаны не наложат, до тех пор все думают, что я из себя верёвки вить позволю!

Ротмистр начал разглагольствовать о том, что жандармы не обращают внимания на приказы, и по тому, как составляются донесения, видно, что каждый вахмистр превращает всё в шутку и старается только запутать дело.

Когда сверху обращают внимание вахмистров на то, что не исключена возможность появления в их районе разведчиков, жандармские вахмистры начинают вырабатывать этих разведчиков оптом. Если война продлится, то все жандармские отделения превратятся в сумасшедшие дома. Пусть канцелярия отправит телеграмму в Путим, чтобы вахмистр явился завтра в Писек. Он выбьет ему из башки это «событие, огромной важности», о котором тот пишет в своём донесении.

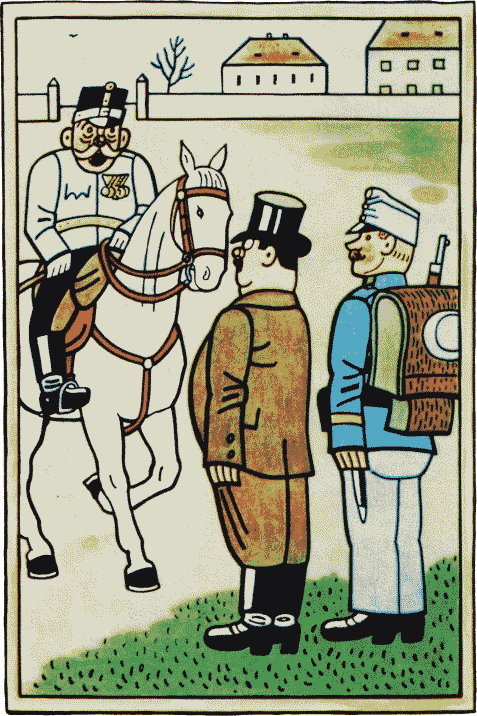

— Из какого полка вы дезертировали? — встретил ротмистр Швейка.

— Ни из какого полка.

Ротмистр посмотрел на Швейка и увидел на его лице выражение полнейшей беззаботности.

— Где вы достали обмундирование? — спросил ротмистр.

— Каждому солдату, когда он поступает на военную службу, выдаётся обмундирование, — спокойно улыбаясь, ответил Швейк. — Я служу в Девяносто первом полку и не только не дезертировал из своего полка, а наоборот.

Это слово «наоборот» он произнёс с таким ударением, что ротмистр, изобразив на своём лице ироническое сострадание, спросил:

— Как это «наоборот»?

— Дело очень простое, — объяснил Швейк. — Я иду к своему полку, разыскиваю его, направляюсь в полк, а не убегаю от него. Я думаю только о том, как бы побыстрее попасть в свой полк. Меня страшно нервирует, что я, как замечаю, удаляюсь от Чешских Будейовиц. Только подумать, целый полк меня ждёт! Путимский вахмистр показал на карте, что Будейовицы лежат на юге, а вместо этого отправил меня на север.

Ротмистр только махнул рукой, как бы говоря: «Он и почище ещё номера выкидывает, а не только отправляет людей на север».

— Значит, вы не можете найти свой полк? — сказал он. — Вы его искали?

Швейк разъяснил ему всю ситуацию. Назвал Табор и все места, через которые он шёл до Будейовиц: Милевско — Кветов — Враж — Мальчин — Чижова — Седлец — Гораждевице — Радомышль — Путим — Штекно — Страконице — Волынь — Дуб — Водняны — Противин и опять Путим. С большим воодушевлением описал он свою борьбу с судьбою, поведал ротмистру о том, как он всеми силами, несмотря ни на какие препятствия и преграды, старался пробиться к своему Девяносто первому полку в Будейовицы и как все его усилия оказались тщетными.

Швейк говорил с жаром, а ротмистр машинально чертил карандашом на бумаге изображение заколдованного круга, из которого бравый солдат Швейк не мог вырваться в поисках своего полка.

— Что и говорить, геркулесова работа, — сказал наконец ротмистр, с удовольствием выслушав признание Швейка о том, что его угнетает такая долгая задержка и невозможность попасть вовремя в полк. — Несомненно, это было удивительное зрелище, когда вы кружили около Путима!

— Всё бы уже было ясно, — заметил Швейк, — не будь этого господина вахмистра в несчастном Путиме. Он не спросил у меня ни имени, ни номера полка, и всё представлялось ему как-то шиворот-навыворот. Ему бы нужно отправить меня в Будейовицы, а там бы в казармах ему сказали, тот ли я Швейк, который ищет свой полк, или же я какой-нибудь подозрительный субъект. Сегодня я мог бы уже второй день находиться в своём полку и исполнять воинские обязанности.

— Почему же вы в Путиме не сказали, что произошло недоразумение?

— Потому как я видел, что с ним говорить напрасно. Бывает, знаете, найдёт на человека такой столбняк. Старый Рампа-трактирщик на Виноградах говаривал, когда у него просили взаймы, что порой человек становится глух, как чурбан.

После недолгого размышления ротмистр пришёл к заключению, что человек, стремящийся попасть в свой полк и предпринявший для этого целое кругосветное путешествие, — ярко выраженный дегенерат. Соблюдая все красоты канцелярского стиля, он продиктовал машинистке нижеследующее:

В штаб Девяносто первого его величества полка в Чешских Будейовицах

Сим препровождается к вам в качестве приложения Швейк Йозеф, состоящий, по его утверждению, рядовым вышеупомянутого полка и задержанный, согласно его показаниям, жандармами в Путиме Писецкого округа по подозрению в дезертирстве. Вышеупомянутый Швейк Йозеф утверждает, что направлялся к вышеозначенному полку. Препровождаемый обладает ростом ниже среднего, черты лица обыкновенные, нос обыкновенный, глаза голубые, особых примет нет. В приложении препровождается вам счёт за довольствование вышеназванного, который соблаговолите перевести на счёт министерства обороны, с покорнейшей просьбой подтвердить принятие препровождаемого. В приложении С. I посылается также список казённых вещей, бывших на задержанном в момент его задержания, принятие коих при сём также следует подтвердить.

Время путешествия от Писека до Будейовиц пролетело для Швейка быстро и незаметно. Его попутчиком на сей раз оказался молодой жандарм-новичок, который не спускал с Швейка глаз и отчаянно боялся, как бы тот не сбежал. Страшный вопрос мучил всё время жандарма: «Что делать, если мне вдруг захочется в уборную по большому или по малому делу?»

Вопрос был разрешён так: в случае нужды взять Швейка с собой.

Всю дорогу от вокзала до Мариинских казарм в Будейовицах жандарм не спускал с Швейка глаз и всякий раз, приближаясь к углу или перекрёстку, как бы между прочим заводил разговор о количестве выдаваемых конвойному боевых патронов; в ответ на это Швейк высказывал своё глубокое убеждение в том, что ни один жандарм не позволит себе стрелять посреди улицы, во избежание всевозможных несчастий.

Жандарм с ним спорил, и оба не заметили, как добрались до казарм.

Дежурство по казармам уже второй день нёс поручик Лукаш. Ничего не подозревая, он сидел в канцелярии за столом, когда к нему привели Швейка и вручили сопроводительные документы.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я опять тут, — торжественно произнёс Швейк, взяв под козырёк.

Свидетелем всей этой сцены был прапорщик Котятко, который потом рассказывал, что, услышав голос Швейка, поручик Лукаш вскочил, схватился за голову и упал на руки Котятко. Когда его привели в чувство, Швейк, стоявший всё время во фронт, руку под козырёк, повторил ещё раз:

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я опять тут.

Бледный как мел поручик Лукаш дрожащей рукой принял сопроводительные бумаги, подписал их, велел всем выйти и, сказав жандарму, что всё в порядке, заперся со Швейком в канцелярии.

Так кончился будейовицкий анабасис Швейка. Нет сомнения, что, если б Швейка не лишили свободы передвижения, он сам дошёл бы до Будейовиц. Если доставку Швейка по месту службы поставили себе в заслугу казённые учреждения, то это просто ошибка. При швейковской энергии и неистощимом желании воевать вмешательство властей в этом случае было только палкой в колёсах.

Швейк и поручик Лукаш смотрели друг на друга. В глазах поручика сверкали ярость, угроза и отчаяние. Швейк же глядел на поручика нежно и восторженно, как на потерянную и вновь найденную возлюбленную.

В канцелярии было тихо, как в церкви. Слышно было только, как кто-то ходит взад и вперёд по коридору. Какой-то добросовестный вольноопределяющийся, оставшийся дома из-за насморка, — это чувствовалось по его голосу, — гнусавя, зубрил «Как должно принимать членов августейшей семьи при посещении ими крепостей». Чётко доносились слова: «Sobald die hochste Herrschaft in der Nahe der Festung aniangt, ist das Geschiitz auf allen Bastionen und Werken abzufeuern, der Platzmajor empfangt dieselbe mit dem Degen in der Hand zu Pferde, und reitet sodann vor» .

— Заткнитесь вы там! — крикнул в коридор поручик. — Убирайтесь ко всем чертям! Если у вас бред, так лежите в постели.

Было слышно, как усердный вольноопределяющийся удаляется и как с конца коридора, словно эхо, раздаётся его гнусавый голос: «In dem Augenblicke, als der Kommandant salutiert, ist das Abfeuern des Geschutzes zu wiederholen, welches bei dem Absteigen der hochsten Herrschaft zum drittenmale zu geschehen hat»

А поручик и Швейк молча продолжали смотреть друг на друга, пока наконец первый не сказал тоном, полным злой иронии:

— Добро пожаловать в Чешские Будейовицы, Швейк! Кому суждено быть повешенным, тот не утонет. Ордер на ваш арест уже выписан, и завтра вы явитесь на рапорт в полк. Я из-за вас страдать не буду. Довольно я с вами намучился. Моё терпение лопнуло. Как только подумаю, что я мог так долго жить рядом с таким идиотом… — Поручик зашагал по канцелярии. — Нет, это просто ужасно! Теперь мне просто удивительно, почему я вас до сих пор не застрелил. Что бы мне за это сделали? Ничего — Меня бы оправдали, понимаете?

— Так точно, господин поручик, вполне понимаю.

— Бросьте ваши идиотские шутки, а то и в самом деле случится что-нибудь нехорошее! Вас наконец-то проучат как следует. В своей глупости вы зашли так далеко, что вызвали катастрофу. — Поручик Лукаш потёр руки: — Теперь вам каюк!

Он вернулся к столу, написал на листке бумаги несколько строк, вызвал дежурного и велел ему отвести Швейка к профосу и передать последнему записку.