VI. В ролях все звезды

i

Однажды вечером, когда Моберли Гримси ехал домой с работы, рядом с ним села нормальная с виду молодая женщина и спросила, не считает ли он, что молча разглядывающая друг друга публика в общественном транспорте выглядит донельзя глупо. Это замечание показалось юному Гримси самым разумным, что он слышал за полгода жизни на Манхэттене, но едва он приготовился к интересной – пусть и немного необычной – беседе с понимающим человеком, кондуктор привел полисмена, потому что, как выяснилось, его собеседница сбежала из сумасшедшего дома.

Это событие несказанно удручило юного Гримси, поскольку вот уже полгода он тщетно пытался найти друзей – таких же общительных, как и он сам. Гримси работал в банке, где управлял ручной счетной машиной, установленной в клетке, стены и потолок которой были сделаны из прочной латунной сетки, пол – из армированного бетона, а дверь запиралась снаружи.

По обе стороны от него находились такие же клетушки, где были заперты такие же молодые люди, как он. Стоило хоть немного сблизиться с соседом, чтобы начать здороваться по утрам – если без другой причины, то хотя бы по причине соседства, – как его вдруг пересаживали куда-нибудь подальше, и снова на все попытки Гримси пообщаться из ближайшей клетки недоуменно смотрел совершеннейший незнакомец.

Однажды Гримси все-таки заговорил с соседом справа, но тот отпрянул на противоположную сторону клетки, будто его искушали совершить немыслимое преступление.

У себя в пансионе за ужином юный Гримси бесплодно пытался вовлечь соседей в светскую беседу, но те лишь порыкивали в тарелку, как собаки над костью.

Примитивным существам, пожалуй, и впрямь всего интереснее за обедом еда, но никакой первобытный инстинкт не извиняет цивилизованных людей, привыкших собираться за одним столом. В конце концов юный Гримси начал заводить друзей в прессе, среди персон, имевших привычку или талант оказываться на слуху. Он читал о свете, и о светском обществе, и о событиях в Верхнем Вест-Сайде; в конце концов он и в самом деле начал находить удовольствие в их проделках, совсем как оборванец, прижавшись носом к окну магазина игрушек, пускает слюнки и дает волю воображению.

Он был запанибрата с августейшим Вильгельмом и мистером Карнеги, он знал, который из Уотербери забил решающий гол в турнире по поло и какого цвета был его пони; он разбирался в родственных связях множества первых семей и в бесконечном количестве браков и разводов; а совсем недавно он целых три дня с величайшим волнением следил, как палата представителей выбирала подарок на свадьбу в Белом доме. Он был в курсе, что мистер Гэри из “Стил-Траста” отбыл из Экс-ле-Бена двадцатого и семь дней спустя отплывет из Саутгемптона; что первый муж миссис Биксби был из Стрэнджей и что ее сын от первого брака переехал в Париж по велению души; что Мемсахиб – лучшая кобыла на конноспортивной выставке в клубе “Пайпин-Рок”, что Кальвер-Стоуны заказали за границей новое жемчужное ожерелье для дочери, которая собралась замуж за графа де Шальвре; что Бак Стрингер из гарвардской футбольной команды бил левой и что Уинстоны после шумихи вокруг их развода на Манхэттене решили восстановить свою репутацию в Вашингтоне.

Одни были в море, другие – на берегу, в Леноксе, Дареме, на Палм-бич… Моберли Гримси все было едино; он скакал по земному шару как кузнечик (не выходя, впрочем, из гостиной), стоило ему открыть экстренный выпуск дневной газеты или взяться за колонку сплетен под кофе с булочкой. Все это он сдабривал самыми смачными абзацами из еженедельников светских новостей, совершенно бесстыжим образом делившихся с ним самыми пикантными сплетнями из кулуаров.

Со временем он узнал массу всяческой информации, которая была бы бесценной для старой верной нянюшки в каком-нибудь трехэтажном романе или для редактора столичной газеты. Но все это было лишь шагом в его акклиматизации, превращении из чрезмерно общительного провинциала в истинного сдержанного ньюйоркца. В печати он обрел сотни шапочных знакомств, в жизни – ни единого. Трудно это – сломать лед, когда приехал из провинции.

Так что вряд ли можно было винить юного Гримси, когда он принялся выискивать странные и незнакомые заведения для обедов и ужинов. В конце концов, это было неизбежно. Ведь если в своем кругу его считали подозрительной личностью, то, может, кто-нибудь на задворках общества удостоит его улыбки или кивка. Начал он, разумеется, со светящихся электричеством ресторанов Шестой авеню, где стены обиты сандалом, счета выписывают красными чернилами, а поят и кормят такой дрянью, что потом на улице Гримси шатало от малейшего ветра.

Однажды он набрел на ломбардский пансион на Девятой улице, где наконец-то его общительность нашла отклик в лице датского дога, который положил голову на стол и взирал на него с обожанием – всего лишь за то, что получил половину мяса с тарелки.

Другим вечером он ужинал в уставленной винными бочонками комнате, когда вошли двадцать человек – все как один крайне упитанные и с вощеными усами – с загадочными продуктами в руках. Как он позже узнал, о таких яствах можно прочитать лишь в модном рассказе или в carte du jour в “Дельмоникос” или “Шеррис”: трюфели, фуа-гра, нежные тушки голубей, ароматные соусы, причудливые артишоки, початые бутылки – здесь собрались дары многих кладовых. Все эти люди были шеф-поварами, собравшимися готовить для себя. Прежде Гримси и в голову не приходило, что кухонных дел мастерам тоже время от времени необходимо есть, однако у него на глазах они столпились вокруг раскаленной плиты в углу и наглядно опровергли поговорку про семь поваров, наполнив комнату волнующими запахами.

Под пиршественный стол они приспособили стол бильярдный, за который с огромным удовольствием и уселись со множеством оживленных жестов и возгласов. Лишь иногда они с неодобрением косились на Гримси с его холодной ветчиной и тушеной капустой.

Повар-испанец на Перл-стрит принес ему такое блюдо, что с тех пор он точно знал, как чувствует себя пожар третьей категории; на Вашингтон-стрит ему попалось армянское преступление против рода человеческого, главным ингредиентом в котором, судя по всему, была сера. Впрочем, Гримси был бы не против, если бы не кислые мины на лицах ужинавших, когда он подставил свой стул к их столу. Во всех его странствиях только лишь дог с Девятой улицы и ответил ему взаимностью, но и тот оказался предателем, когда на другой стол подали жаркое.

Вечером четвертого декабря в поисках какого-нибудь нового необычного заведения юный Гримси впервые за полгода жизни в городе… заблудился.

Свою клетку он покинул в четыре часа дня и, пользуясь тем, что в его распоряжении было еще несколько часов, решил исследовать район вокруг Генсвурт-маркета. На каждом углу ему попадалось что-нибудь интересное, и в конце концов он окончательно потерял ориентацию в пространстве. К примеру, все торговцы – преуспевающие господа, по крайней мере с лица – были укутаны в грубые белые хлопковые халаты, которые закрывали их с головы до пят, совсем как сутаны священников. Тротуары были полностью закрыты деревянными тентами, с балок которых свисали четвертины говяжьих туш, ягнята, подстриженные под пуделей, фазаны, черепахи и прочая. Гримси мягко отодвинула с дороги грузовая телега, которую что-то невидимое влекло за угол, затем его вытолкала на обочину повозка, полная накрытой мешковиной провизии.

Через некоторое время его внимание привлекли двое в белых халатах, очевидно пытавшиеся обучить кур не высовывать головы из клеток, когда сверху, с высоты шести футов, на них падает другая клетка с живыми курами. Куры, похоже, были совершенно не против такого времяпрепровождения. Двое в халатах были предельно серьезны, так что это была не игра; атмосфера немножко разряжалась, лишь когда один из них находил теплое яйцо, что случалось нередко. Нашедший прятал яйцо в карман и на пальцах показывал счет.

Юный Гримси так заинтересовался – сначала курами, каждый раз умудрявшимися избежать неминуемой гибели, а потом подсчетом яиц, – что нашел, куда удобно прислониться, и закурил сигарету. Близилось шесть часов, когда он снова огляделся и обнаружил, что говяжьи туши и прочая снедь, совсем недавно украшавшая тенты магазинов, загадочным образом пропала, как, впрочем, и сами тенты; оттуда, где только что были людные магазины, на него отовсюду смотрели глухие ставни закрытых окон.

Решив двигаться дальше, он с немалым удивлением обнаружил, что находится в настоящем заколоченном городе с крепостной стеной, колоннами, бастионами и сторожевыми вышками.

Читая названия улиц, он понял, что не знает ни одной: Грейс, Лов, Грант, Стронг-стрит… За воротами блеснула река, и, решив, что это Гудзон, а значит, восток, юный Гримси повернулся к реке спиной и прошествовал по опустевшему рынку к воротам на противоположной стороне. Он вышел на улицу, застроенную складами и облезлыми доходными домами, которая, как казалось, шла в сторону знакомого Нью-Йорка. Но, перейдя небольшую площадь, Гримси увидел в пыльном окне траченную мухами вывеску “Столовая Гриттина” и вспомнил об изначальной цели своей прогулки.

Снаружи заведение походило на дешевую кофейню. Сквозь грязное стекло он разглядел два стола, не обремененные скатертями и заставленные посудой бронебойной разновидности, какую нередко можно видеть в заведениях низшего класса. Вполне возможно, Гримси прошел бы мимо, если бы не картина в окне. Это был портрет пастелью в тяжелой золоченой раме, изрядно припорошенный пылью. Он был подписан: “Эдвард Эскью Сотерн, 1858”.

И все равно вряд ли бы он остался удостовериться в правдивости вывески – насколько вероятно, что знаменитый комик снизойдет до увековечивания себя пастелью в такой дыре? – если бы не афиша, небрежно свисавшая с угла рамы, отвлекая внимание от ее довольно облезлого вида.

“Сегодня, – гласил плакат в три фута длиной, – впервые на американской сцене после сотни представлений на Друри-лейн развернется знаменитая драма “Тайные богатства, или Все против нее” с мистером Уэйнбеджем Могемом в главной роли. Мистер Могем предстанет в своей прославленной роли Уиллоуби Сатерли – джентльмена и детектива; вместе с ним на сцену выйдет первый состав исполнителей, в том числе Дженис Мэйбон в роли томящейся, но побеждающей Истебы; мистер Джек Гэллант в роли змея-искусителя сэра Эверли Тернкота; мистер Хэлси Джеймс в роли Честного Джона Уэксфорда, связанного затруднительными обязательствами; мистер Хорас в роли Исаака – истинного друга; мисс Вурхес в роли бестии служанки и многие-многие другие, а также все элементы атмосферы, декорации, костюмы и прочая. Билеты на входе или в кассе, Американский театр, Бауэри”.

Гримси тихонько отрыл дверь и ступил внутрь. Как следовало ожидать, там пахло плесенью. Два стола (больше и не было) оказались покрыты неаппетитными пятнами, а у боковой стены были расставлены облезлые рамы с резьбой, пастелями, гравировками и даже карандашными рисунками, каких ныне и не увидишь, да так много, что от края до стены было, по самым скромным прикидкам, четыре фута. Все это, как хрупкий фарфор древесной стружкой, было щедро проложено множеством звездных афиш.

Одна пачка афиш – там было штук пятьдесят – провозглашала возвращение на сцену Форреста в роли Джека Кейда, вторая восхваляла Матильду Хьюрон в роли Камиллы (впрочем, судя по дате – 1854 – La Dame aux Camelias начала страдать до начала гражданской войны). На других афишах значились премьеры у Хвастуна Херна, а возвращение на сцену Тедди Кровельщика в “Ледяной руке морозной ведьмы” занимало почетное место по центру. Историческое значение также представляла драма по картинкам Уилкса “Конфискация в счет ренты” под бойким названием “Рента” с мистером Хейвудом и мистером Хемлином в главных ролях.

Наконец Гримси уверился, что глаза его не обманывают, и сел за стол, предварительно протерев его газетой, которая прикрывала дыру в сиденье плетеного стула. Хозяев – или хоть какого-то признака жизни – он прождал несколько минут и, не дождавшись, взял ложку из стеклянной посудины с приборами и решительно постучал ею по глазированной сахарнице; впрочем, звук раздался какой-то надтреснутый. В нетерпении Гримси встал и открыл боковую дверь. Она вела в длинный кирпичный тоннель, который одним концом выходил на грубую мостовую улицы, а другим тонул в непроницаемой тьме.

В прежние времена, когда от Манхэттена до Гринвич-Виллиджа было две мили, здешние рестораторы имели обыкновение бросать телеги у входа и через тоннели между домами препровождать усталых лошадей в конюшни на заднем дворе. Этот факт Гримси давным-давно почерпнул из книжки. Если книга не обманывала, то в конце темного тоннеля находилась конюшня, которую, наверное, “Столовая Гриттина” использует под кухню. Он решил проверить, так ли это, и по скользким, сырым камням побрел в темноту.

В самое сердце тьмы тоннель тянулся, наверное, еще футов сорок, но затем вдруг резко повернул и через шесть футов уперся в захватанную дверь, из-за которой пробивался тусклый свет. В своих ресторанных приключениях Гримси развил в себе подобающее избранному хобби любопытство. Если, к примеру, группа молодых турок открыла где-нибудь в тихом переулке небольшую забегаловку, чтобы спокойно ужинать среди своих, это означало, что юный Гримси был вправе решительно занять стул за их столом и вынудить остальных либо перешептываться, либо обнародовать свои семейные тайны. То, что у этого странного мистера Гриттина, заставляющего посетителей самих искать еду, в окне висела вывеска “Столовая”, было для нашего отважного путешественника по Нью-Йорку достаточным поводом, чтобы, не задумываясь, открыть дверь и ступить внутрь. Так он и сделал.

Гримси очутился в каменном дворе, освещенном лишь бледным отблеском вечернего зимнего неба; со всех сторон было темно, кроме одного дальнего угла, где два окна излучали теплый свет. Приглушенные голоса и позвякивание столовых приборов направили его шаги прямо вперед. Наконец-то Гримси нашел себе оригинальное заведение, где он сможет как минимум отужинать, а если повезет – то и обсудить с родственной душой какую-нибудь злободневную тему, например театр.

В двери было полукруглое окошко, такое грязное, что Гримси не замечал его до тех самых пор, пока не очутился прямо перед ним с рукой на дверной ручке. Он заглянул внутрь и замер.

У него перед глазами была огромная комната, судя по всему, занимавшая весь первый этаж доходного дома, спрятанного в окружении дворов – окна с противоположной стороны выходили на такие же темные задворки.

Внутри было человек двадцать, в основном мужчин. Но не успел Гримси как следует оглядеться, как где-то поблизости, вне его поля зрения, раздался шум отодвигаемых стульев, и через секунду в дальний угол, где сидел весьма представительный старик, прошествовали три женщины.

Гримси больше заинтересовали дамы. Точнее, главная – старушка, очевидно знатная, судя по ее одежде и манерам. Ее поддерживали две хорошенькие ирландские девушки – явно служанки. Не полагаясь на одних только помощниц, пожилая дама сжимала в толстых пальцах трость, которую с каждым немощным шагом переставляла вперед. Наконечник на трости сидел не совсем плотно и, проскальзывая по деревянному полу, издавал странный скрип.

Вдруг, без какой-либо видимой причины, путь пожилой дамы прервал мужчина в углу. Сначала он поднял руку, затем нетерпеливо постучал ногой. По этому сигналу служанки с нежностью посмотрели на свою госпожу, помогли ей развернуться обратно и вновь отступили за пределы видимости, но лишь на секунду.

Снова послышался скрип трости, и троица снова отправилась вперед. На этот раз старик в углу встал навстречу даме, бережно принял ее из рук служанок и поблагодарил их вежливым жестом. Он усадил пожилую даму в кресло, опустился сам и начал речь, сопровождая ее жестами, которые сами по себе были произведением искусства, вплоть до малейших движений пальцев.

Гримси ничуть не стыдился подглядывать. Слов он разобрать не мог, но, застывший у стекла, завороженный странным зрелищем, он подумал, что такого удивительного голоса он не слышал ни разу в жизни. Практически идеальный ритм, живой, звучный тембр, как струна виолончели, брали за душу, словно далекая песня, едва достигающая слуха во сне.

Наконец пожилая дама повернулась к говорящему. Впервые на ее черты упал свет – и Гримси вздрогнул. Это лицо ему было знакомо, но, видя его обладательницу здесь, в этом богом забытом месте, он так поразился, что имя вспомнить никак не мог, хоть убей. Знал только, что то и дело видит это лицо в газетах и что память связывает его с чем-то очень хорошим. Впрочем, представшее перед ним лицо и так располагало к уважению – в нем воплотилось безупречное достоинство старости.

Но тут от ближнего к двери столика, который он прежде не замечал, потому что все его внимание было сосредоточено на старухе, раздался резкий хохот. Переведя взор, он протер глаза. К такому сюрпризу юный Гримси был не готов. За столом сидел не кто иной, как мистер Эндрю Карнеги – если Гримси хоть что-нибудь знал о Карнеги, а этого великого сталепромышленника он не спутал бы ни с кем. Мистер Карнеги был погружен в любезную, хоть и довольно сдержанную беседу с мистером Джоном Рокфеллером!

Не будь юный Гримси таким знатоком текущих событий вообще и знаменитостей в частности, он бы ущипнул себя и ретировался куда подальше, но не тут-то было. Он с удвоенным любопытством протер грязное стекло перчаткой, чтобы лучше видеть удивительную картину, от которой у него волосы буквально встали дыбом. Два мультимиллионера ужинали. Сталепромышленник подлил себе в бокал. Совсем недавно Гримси прочитал интервью с мистером Карнеги, где тот признавался, что у него общая с императором Вильгельмом привычка – полрюмки крепкого за ужином. Гримси и не думал, что рюмки у этого шутника размером со стакан.

Мистер Карнеги уселся на стул верхом – его короткие ножки не доставали до пола – и выпил содержимое бокала, даже не разбавляя. Удивительнейшим образом вращая хитрыми глазами, он, очевидно, вел речь о парике мистера Рокфеллера. У мистера Рокфеллера на голове и в самом деле был чуть съехавший на сторону парик, и с одной стороны виднелась лысина, блестящая, как бильярдный шар. Мистер Карнеги, ничуть не смущаясь, показывал на нее глазами.

…и он, не удержавшись, рухнул прямо в дверной проем.

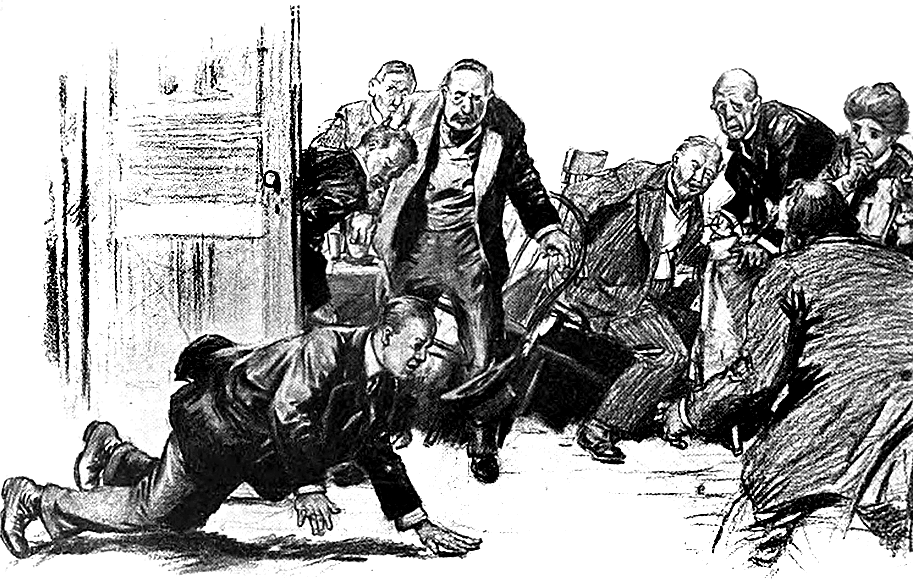

Но тут произошло прискорбное событие, положившее конец удивительному зрелищу, которое посчастливилось наблюдать мистеру Моберли Гримси. В волнении он привстал на цыпочки и потерял равновесие. Дверь легко подалась, и он, не удержавшись, рухнул прямо в дверной проем.

За этим последовал многоголосый вскрик, а потом – мертвая тишина и внезапная темнота, наполненная топотом ног. Его схватили чьи-то сильные руки, так что он не мог пошевелиться. Голос, звучный, будто колокол, произнес:

– Где Бэннон? На входе?

В ответ другой, бесстрастный голос:

– Нет, час назад я отправил его к Мюррею.

Вот и все! Несколько слов, казалось бы, ни о чем и совсем ничего – об извивающемся у них в руках юном Моберли Гримси.

– Пустите меня! – вскричал он, попытавшись пинаться и обнаружив, что ноги его тоже обездвижены. – Я пришел… я искал, где… Хватит! Уберите…

Чей-то палец пытался своротить его адамово яблоко; рука, зажавшая рот мистеру Моберли Гримси, пресекла его дальнейшие протесты. Четверо мужчин – по одному на каждую конечность – аккуратно подняли его с полу. Свою ношу они несли в торжественном молчании, словно гроб. Рот Гримси зажимала уже не рука, а импровизированный кляп из платка. Они повернули раз, другой. По тихому эху их шагов и по скученности носильщиков юный Гримси догадался, что его несут по какому-то тоннелю, хоть и не по тому же самому, где ему выпал случай незамеченным подобраться к ничего не подозревающему почтенному собранию.

Едва он задумался, куда его тащат, как вдруг шум города, доносившийся до сих пор откуда-то издалека, стал оглушительным, как театральный гром. Гримси обдало холодным воздухом – значит, они уже на улице. Но его голову накрыли чьим-то пальто, так что видеть он не мог. Его мягко опустили на тротуар, а через долю секунды и пальто, и кляп, и похитители исчезли без следа.

Он поднялся на ноги, потер лоб и обнаружил, что находится в тускло освещенной незнакомой аллее. Все произошло так быстро, что сейчас, в полумраке и одиночестве, было совсем нетрудно убедить себя, будто все это – просто жуткая фантазия. Гримси подошел к перекрестку и посмотрел на указатель. На одной стрелке значилось “Джейн-стрит”. Во второй какой-то сорванец разбил лампочку, и с чем пересекалась Джейн-стрит, разобрать было невозможно.

Он вернулся обратно, пытаясь разобраться, откуда его только что так нелюбезно вынесли, но все дома на улице – старомодные кирпичные фасады с коваными решетками на дверях и окнах – выглядели безжизненно и совершенно безлико.

Вдруг Моберли Гримси бросился бежать. Он должен кого-то найти! Ведь ему в голову пришла удивительнейшая мысль, и пока он пытался сообразить, где находится, его подсознание думало о совсем других вещах. Через два квартала ему повстречался молодой человек, который, помахивая тростью, поворачивал с боковой улочки. Гримси церемониться не стал.

– Не правда ли, – вскричал он, остановив молодого человека простейшим способом – встав у него на дороге, – не правда ли, что сегодня утром Джон Д. Рокфеллер играл в гольф у себя дома в Кливленде, Огайо, и сыграл ниже пара?!

Прежде чем ответить, молодой человек помедлил. Наконец сказал:

– Мое знакомство с мистером Рокфеллером ограничено лишь газетными сплетнями. И, – тут он улыбнулся, – полагаясь на сей авторитетный источник, я, пожалуй, могу вас заверить, что да, сегодня утром мистер Рокфеллер был в Кливленде. Об этом как раз упоминалось в дневной газете, которую я читал всего час назад.

– В таком случае каким образом, – продолжал Моберли Гримси, подняв палец, чтобы придать вес своему заявлению, – каким, черт подери, образом я мог видеть его меньше чем полчаса назад запанибратствующим с мистером Карнеги всего в ста ярдах отсюда?

– Удивительное явление, – успокаивающим тоном согласился молодой человек. – Идемте! Вам в ту же сторону, что и мне, надеюсь? Попробуем на ходу разобраться, что происходит.

Гримси вдруг пришел в себя. Рассмеявшись, он принялся рассыпаться в извинениях за столь бесцеремонное нападение – причем на истинного джентльмена, судя по его реакции на неожиданные обстоятельства.

– Прошу вас, объясните мне, как выбраться из этой дыры, – сказал Гримси. – Я, кажется, схожу с ума. Только что со мной произошло нечто совершенно невероятное, и, сказать по правде, я даже не уверен… Я заблудился! – прервал он вдруг свои бессвязные речи. – Если вы укажете мне путь, обещаю больше не злоупотреблять вашим великодушием.

– Я сделаю кое-что получше, – ответил незнакомец, подхватывая Гримси под руку. – До Нью-Йорка тут всего пара шагов. Я вас провожу.

И в самом деле, там была всего пара шагов. Под взглядом опытного проводника лабиринт улиц расступился, и перед ними вдруг раскинулась Шестая авеню, да так внезапно, как в лесах Мэна иногда натыкаешься на небольшое озерцо. Гримси оглянулся и посмотрел на вход в знакомый ему Нью-Йорк.

– Я просто искал какое-нибудь необычное место, чтобы там поужинать, – объяснил он и неловко добавил: – Благодарю вас. Не стану больше злоупотреблять вашей добротой. Вы, несомненно, считаете меня безумцем, но поверьте…

Его проводник поднял сухощавую руку в перчатке и улыбнулся.

– Если вы еще не ужинали, – предложил он, – давайте сделаем это вместе. У меня есть и время, и аппетит. Возможно даже, что я смогу вам помочь.

Проницательные серые глаза незнакомца изучали юного Гримси. Его беспокойный дух истосковался по приключениям, и, судя по всему, случай привел к нему этого малого не зря. Он повел вяло протестующего Гримси на Пятую авеню и там, пройдя еще квартал к северу, повернул в решетчатую дверь особняка. Их немедленно приветствовала изысканно одетая личность – истинный maitre d’hotel, со всеми атрибутами своей профессии. В изумлении Гримси проследовал по коридору с пышным ковром в небольшую комнату, укутанную бархатными шторами и согретую пламенем каменного камина. Похоже, его провожатый оказался персоной весьма значительной.

– Могу ли я посоветовать filet de sole, мсье Годаль? – сказал maître d’hôtel по-французски.

– Годаль! – восторженно вскричал юный Гримси. – Неужели вы Годаль?!

Да, судьба привела на помощь незадачливому Гримси, чьи лучшие друзья были знакомы ему лишь по газетам, не кого иного, как Годаля. В приступе восторга юный счетовод даже схватил великого вора за руку. Не его ли имя давно стало нарицательным? Надо сказать, его колоритная личина молодого прожигателя жизни не исчезает со страниц газет, и даже вне круга личных знакомых его знают просто как Годаля – как мы знаем Мэтти, Коро, Наполеона или Фатиму. Имя Годаль объяснений не требовало.

Не успели со стола исчезнуть вонголе – крошечные, не больше монетки в десять центов, – как Моберли Гримси, который до того был польщен происходящим, что просто лучился, ни с того ни с сего пустился в пространный рассказ. Он не умел молчать о том, что было у него на уме.

Годаль слушал причудливую историю Гримси и внимательно его разглядывал. Ему были симпатичны люди подобного типа – рыжий, короткая стрижка, веснушки, светло-карие глаза, непринужденная манера носить костюм, пусть даже пошитый не на заказ.

– Женщина! – сказал Годаль. – Эта старушка – расскажите о ней. Ведь вы ее узнали? Кто она?

– Как зовут женщину, – попытался припомнить Гримси, – которая купила остров в Мексиканском заливе, чтобы спасти пути миграции прибрежных птиц?

– Миссис Джеремайя Тригг, – ответил Годаль, и его тонкие пальцы вдруг перестали поглаживать ножку бокала.

– А! Да! Миссис Джеремайя Тригг! – воскликнул юный Гримси и уставился на своего собеседника, решив, что раз тот замер, то потерял интерес. На самом деле все было совсем наоборот.

Джеремайя Тригг дожил до семидесяти с лишним лет в роли, которую на Уолл-стрит принято называть “акулой”. Главной его специальностью были кредиты – онкольные кредиты. Тем не менее его гений – в быту проявлявшийся лишь в раздражительности и чрезмерной любви к чужому золоту – твердо рулил несколькими великими наследными состояниями, которые, стоило ему умереть, начали нести убытки. В миру его считали бессердечным скупцом – впрочем, в кулуары публика никогда не допускалась. Но на смертном одре он оставил все свои семьдесят миллионов долларов на благотворительность, причем не от себя, не чтобы очистить свое имя, а по усмотрению жены, весьма уважаемой в свете дамы. В завещании было сказано, что распоряжаться распределением благотворительных денег его супруга должна по велению своего доброго сердца.

Однако не успела она вступить в права распорядителя фондом, как ее осадила целая армия назойливых охотников до благотворительности; они умоляли, врали, угрожали во имя жалости, справедливости, патриотизма и прочих слов, которые в ходу у подлой породы профессиональных паразитов.

Вскоре добросердечная женщина, которая больше всего на свете любила простой домашний уклад и открытость всему миру, была вынуждена отгородиться от всех, подобно узнику, которого стражники берегут от бушующей толпы; ей пришлось соорудить массу бюрократических преград для докучливых мира сего, притом что с куда большей радостью она помогала бы всему миру.

– А что мужчина? – спросил заинтересованный Годаль. – Он постучал ногой, послал ее обратно и велел идти заново?

– Да.

– Опишите его.

– Лицо как… как у Дэниела Уэбстера! Удивительное лицо! Широченные плечи, длинные руки… даже не знаю, как их описать, – они будто парили в воздухе, когда он жестикулировал.

– И божественный голос? – перебил Годаль, вдруг наклонившись к нему через стол. – Божественный голос, да?

– Да! Да-да! – вскричал Гримси. – Такого голоса я никогда…

Гримси пустился в витиеватую гиперболу – впрочем, Годаль его уже не слушал. Он встал и принялся мерить шагами комнату.

– Пожалуй, я вам поверю, – сказал он, подойдя к Моберли Гримси и положив руку ему на плечо. – Пусть я вас никогда прежде и не встречал и ваш интерес к успехам Джона Д. Рокфеллера на поле для гольфа – не самая благоприятная почва для продолжительной дружбы. Послушайте! Вы клерк в банке “Челтнем”. Ничего страшного. Вице-президент Марстон даст мне вас взаймы. Вот что, Гримси, – сказал Годаль, усевшись в углу стола, – знайте: величайший актер на свете никогда не выходил на сцену! Его зовут Дэвид Хартманн. Ум точно алмаз, голос как у бога – и внешность чудовищной гориллы! Вот каков Хартманн. Озлобленный и беспринципный. Подумайте сами! Сегодня весь мир рукоплещет в Метрополитен-опере полнейшему олуху – лишь потому, что у него в придачу к голосу вполне обычное телосложение. Отсутствие привычного человеческого облика, который и вы, и я – все мы считаем нашим непреложным правом, – вот все, что мешает величайшему артисту нашей эпохи обрести заслуженную славу! Скажите, мог бы гибкий Гамлет вышагивать по сцене в личине обезьяны? Представьте себе короля Лира – “Король, король, от головы до ног!” – которого играет карлик на тонких ножках! Но довольно! – внезапно прервал он поток своих рассуждений. – Забудьте пока о вашей драгоценной клетке в банке. Теперь вы мой! Нас ждут дела.

ii

Былой Пятой авеню больше нет, она исчезла навсегда. Остался лишь отголосок той горделивой аристократической солидарности, что царила тут поколение назад, – лишь участок у Вашингтон-сквер и еще несколько кварталов к северу до сих пор упрямо сопротивляются натиску торгового сословия. Теперь же часть улицы отдана на откуп потогонным мастерским, а с Двадцать третьей на север протянулось продолжение рю де ла Пэ по эту сторону Атлантики, каждый год захватывающее своими сверкающими окнами еще полмили. Говорят, севернее парка оно не расползется – ложь, оно уже там, в возмущении, что ему преградили путь.

Как, впрочем, и в южной части улицы, в этом образцовом царстве торговли тут и там попадаются упрямые пережитки старых времен – особняки из бурого песчаника, некогда создававшие здесь атмосферу минувшей эпохи. Именно такой дом и стоит чуть к северу от того места, где Сорок вторая улица натыкается на поток пешеходов и машин, мчащихся кто на юг, кто на север. В наши дни гости Нью-Йорка знают это место лучше местных жителей благодаря так называемым ежедневным туристическим автомобилям, хозяева которых на этом месте традиционно начинают впадать в неистовство. Крикливые, точно торговки рыбой у водокачки, эти профессиональные распространители сплетен о великих и почти великих мира сего ревут в свой рупор, так что их слышно с любого тротуара:

– По правую руку, дамы и господа, вы видите старосветский особняк покойного Джеремайи Тригга!

Это имя достаточно лишь упомянуть. Зеваки немедленно начинают хихикать и пересказывать друг другу причуды знаменитой биржевой акулы. Многие годы эти сплетни заполняли газеты всей страны, а читающая публика, совсем как наш друг Моберли Гримси, давно заводит друзей и врагов посредством газет. В этом старом доме человек, существовавший ради принципа и умерший, зная, что передал свои принципы в верные руки, прожил пятьдесят лет. За этими окнами, сокрытыми роскошными гобеленами, он с женой проводил вечера, играя с котом клубком шерсти. Когда ему приходило в голову что-нибудь хорошее, что его жена может сделать для других людей, ему не хватало духу сказать прямо, и он поверял свои мысли коту – достаточно громко, чтобы их слышала жена, сидящая тут же за вязанием.

Из прочей публики присутствовала лишь небольшая тряпичная кукла, набитая оружейной дробью. Она сидела на полу и смотрела, распахнув глаза, как кот бесцеремонно гоняет клубок, пока строятся грандиозные планы кого-нибудь осчастливить, да так, чтобы он (или они – множество людей!) и не знал, откуда ему привалило счастье. У куклы была своя важная работа – подпирать дверь, чтобы та не нарушила уют, захлопнувшись и закрыв чудесный вид на библиотеку.

Дядюшка Джерри, как его шутя звали в городе, рассуждал о страхах и надеждах своих фермеров (чета Триггов могла бы насчитать немало селян, к которым они были гораздо благосклоннее, чем суровая природа), точно они сидели у камина в каком-нибудь покосившемся сельском доме и готовились помочь соседям – по-простому, без всяких там сложных бюрократических машин, которые надо неусыпно беречь от лжи и лихоимства.

Вечерами здесь царила идиллическая атмосфера – домашний уют, ныне постепенно изгоняемый почти отовсюду, одарявший покоем и счастьем не только хозяев, но многие другие дома.

В тот вечер – прошел день с тех пор, как Моберли Гримси наконец нашел себе общительного собеседника – все было как прежде, и лишь дядюшка Джерри давно отправился в свой дальний путь. В камине горел открытый огонь, снаружи начинались сумерки и тихо сыпал снег. Пожилая дама сидела за вязанием, большеглазая кукла на своем посту у двери думала о самых серьезных вещах, а кот – тот же кот – лениво косился на клубок шерсти, размышляя, не слишком ли он стар, чтобы гонять эту глупую штуковину.

Слуги ходили на цыпочках по мягким, рыхлым коврам и переговаривались шепотом – с многозначительными улыбками, намекавшими, что происходит нечто из ряда вон выходящее.

Дворецкий, состоявший при семье с тех пор, как она обосновалась в Нью-Йорке, так поднаторел в своем деле, что руководил маневрами из уединенного уголка зала, лишний раз не попадаясь хозяйке на глаза. Он как раз шептал второму дворецкому, что тому пора принимать командование – это не раз обсуждалось в последние, полные трудов дни; труды, впрочем, держались в строжайшем секрете.

Часы на камине пробили четыре. Старушка очнулась, вздохнула и улыбнулась двум упитанным ирландским девушкам, которые помогли ей подняться и укутаться в теплейшие, нежнейшие ткани. Она взяла свою трость и при помощи служанок направилась к выходу, где тут же, как по мановению волшебной палочки или по воле невидимого режиссера, появились четверо секретарей. На самом деле – телохранителей. Без них было не обойтись. Не успела открыться дверь, как какой-то коротышка с засаленной черной бородой попытался прорваться внутрь. В руках у него были бумаги. Когда секретарь его перехватил, он закричал:

– Очень достойное дело, мэм! Вы сами согласитесь, если только уделите мне всего одну минуту!

– Миссис Тригг не принимает незнакомцев в силу ее почтенного возраста, – вежливо объяснил секретарь, удерживая охотника до благотворительности на расстоянии все время, пока остальные спускались по ступеням.

Слуги взяли старушку в кольцо. У дома поджидали и другие просители, но челядь стояла так плотно, что возможности высказать бедняжке свои претензии на ее состояние им не представилось. Так было всегда. За укладом этого дома следила целая армия стервятников, кружившая вокруг и днем и ночью.

– Хорошо ее рассмотрели? – спросил Годаль.

– Да, – ответил юный Гримси. – Прекрасно. Это она, никаких сомнений.

Они подошли как раз вовремя, чтобы стать свидетелями позорному зрелищу, которое в последнее время случалось практически каждый день.

– Вы обратили внимание на ее трость?

Годаль покачал головой.

– Наконечник трости неплотно сидит и издает странный скрип при ходьбе. Вчера у нее была та же трость.

– Чудесно, – ответил Годаль. – А теперь давайте убедимся, что все пройдет как по нотам.

Час спустя они все еще прогуливались по авеню, когда повозка миссис Джеремайя Тригг вернулась к особняку из бурого песчаника. Та же повозка – но особняк был другой.

Те же на вид шторы висели в окнах, настольная лампа и камин источали тот же покой и освещали те же гобелены, тот же дворецкий ждал на пороге, тот же кот, та же кукла, тот же кортеж челяди – слуг и служанок – закрыл собой миссис Джеремайя Тригг пока она заходила в дом.

Особняк занимал то же место на плане квартала – но это был другой квартал, на полмили севернее. Это был новый дом миссис Джеремайя Тригг. Старый давно попал в окружение мира торговли, и совет семейных юристов решил перевезти старушку – комната за комнатой, так, чтобы она этого и не заметила.

Когда-нибудь, если она сама не раскроет подмену, слуги, любящие ее как родную, расскажут о своем хитром плане. Сегодня же она села за вязание рядом с фотографией дядюшки Джерри в серебряной рамке, оставаясь в блаженном неведении, что даже чуть покосившуюся дверь покосили специально, для пущей достоверности, да так, что обманулся бы куда более острый взор, чем у нее.

Наутро ровно в десять главный клерк при вице-президенте банка “Челтнем” Марстоне передал ему телефон и сообщил, что с ним желает поговорить кто-то из дома Триггов. В свое время весь контроль над банком находился в руках у дядюшки Джерри – теперь им через поверенных управляла его вдова.

– Говорит Мартин, – раздался голос в трубке. Мартин был одним из многочисленных секретарей старушки.

– Привет, Чарли! Как дела? Что-то ты похрипываешь – простыл? – добродушно спросил банкир.

– До того ли мне сейчас, – ответили в телефоне, закашлявшись. – Хозяйка требует принести бронзовые медальоны, которые у вас в сейфе, – придется теперь, видимо, всю ячейку в дом тащить.

– Гм! В таком случае рекомендую обратиться в Семьдесят первый полк и попросить охрану, – шутливо сказал банкир.

– Спасибо! Ты с этим отлично справишься. Хозяйка хочет, чтобы ты их сам принес. Ха-ха!

Таким образом, полчаса спустя банкир сидел в крытом автомобиле вместе с двумя здоровяками – банковскими охранниками – и большим стальным ящиком на пути в “дом дядюшки Джерри Тригга”, как он сказал водителю. Впрочем, настроение у него было отличное, и опасности города ничуть его не страшили. Когда автомобиль затормозил на обочине, он взлетел к двери, уже открытой вторым дворецким, и дождался, пока охранники внесут свою драгоценную ношу.

– Мистер Мартин, сэр, – сказал дворецкий, – просил передать, что его вызвали на встречу по делу “Саннисайд” и он не сможет с вами встретиться.

Протягивая дворецкому пальто и шляпу, Марстон небрежно кивнул двум молодым людям, направлявшимся через холл в глубину дома. За поворотом лестницы мелькнул белый фартук, свидетельствовавший о том, что ирландские служанки тоже где-то неподалеку.

– Как хорошо здесь пахнет! – отметил банкир, обнаружив новую причину радоваться своему визиту. Он заглянул в гостиную, но тут же ретировался и, прижав палец к губам, попросил охранников не шуметь. Миссис Тригг дремала в кресле, уронив вязание на пол. Кот мурлыкал, неподвижно застыв перед камином, и одна лишь тряпичная кукла казалась в этой комнате живой – ее большие глаза смотрели на него с укоризной.

Эта сцена тронула Марстона до глубины души. Воспоминание о такой же сцене из далекого детства внезапно захлестнуло его волной тепла и нежности. Он прокрался в комнату на цыпочках и тихо опустился в кресло, жестом приказав охранникам поставить свою ношу у двери и как можно тише ретироваться.

Старушка тревожно содрогнулась, вздохнула и открыла глаза. Она заметила его не сразу – сначала ее взгляд упал на старого кота, томно потягивавшегося в теплом сиянии камина. Все вокруг будто бы пробудилось вместе с ней. Вздрогнув от неожиданности, миссис Тригг наконец обратила взгляд к Марстону. Он встал и подошел к ней.

– Сидите, сидите! – вскричал банкир, с улыбкой протянув к ней руки, но она все-таки поднялась, опираясь на трость. Марстон убедил ее сесть обратно. Сжав его руку, миссис Тригг повернулась к окну. Наступило неловкое молчание, которое он не решался нарушить. Наконец явился второй дворецкий с чайными принадлежностями. Каждый день в одиннадцать утра миссис Джеремайя Тригг пила чай, а кот получал кусочек сыра. Рассуждая о кошках, миссис Тригг нередко заявляла, что верность ее питомцев объясняется ежедневным утренним лакомством.

Марстон ожидал оживленной беседы, но на деле визит получился весьма утомительным. Она тихо плакала над чашкой чаю – как плачет старая женщина, когда ее захватили самые дорогие сердцу воспоминания. Пару раз он попытался что-нибудь сказать, но попытки эти ни к чему не привели, так что Марстон смирился. Когда раздались шаги приближавшегося слуги, он испытал изрядное облегчение.

– Госпожа… госпожа сегодня в печали, размышляет. Вы понимаете, сэр, – шепнул второй дворецкий Марстону.

Марстон поднял на него взгляд, но слуга быстро отвел глаза. Марстон кивнул и, встав, отвел его в сторону.

– Я все понимаю, – сказал он. – Если бы только мир знал дядюшку Джерри, как знали его мы!

Слуга энергично закивал, едва сдерживая слезы.

– Она сама распишется или мне подождать кого-нибудь из секретарей? – спросил банкир, указав на стальной ящик.

– Думаю, она, ведь это те медальоны, что она просила. Она хочет сама их достать. Я спрошу, сэр.

Он подошел к старушке и зашептал ей на ухо. Та подняла голову и энергично кивнула, улыбнувшись сквозь слезы.

– Ах, Томас, вы все понимаете, не правда ли? – сказала она. – Я буду так счастлива, когда мы снова будем вместе! Ну-ну! Вечно мы, старики, мучаем молодежь!

Оторвав взгляд от огня, она дрожащей рукой поставила свою подпись.

Марстон распрощался так быстро, как только позволяли приличия. Слуга, открывший ему дверь, увидел, что с банковскими охранниками беседуют двое мужчин, и торопливо отступил в дом.

– Это ваши друзья, сэр? Мы должны быть очень осторожны – столько людей пытаются втереться госпоже в доверие!

– Об этих двоих можете не беспокоиться, – рассмеялся Марстон. В незнакомцах он узнал Уордена, управляющего Ассоциацией защиты банков, и юного Моберли Гримси. Когда он спустился на тротуар, дворецкий все еще разглядывал их в решетчатое окошко в двери.

– Что вас сюда принесло? Гримси, я думал, вы в отпуске, развлекаетесь с этим вашим бедокуром Годалем.

– Дом окружен, – ответил Уорден и со смехом направился вверх по ступеням, по пути подцепив банкира под руку и развернув его за собой. – Я специально вас дождался, хотел посмотреть, какое у вас будет лицо, когда небо упадет на землю. – С этими словами он позвонил в звонок и беззастенчиво заглянул внутрь. – Беги-беги, собака ты такая! – хмыкнул он и разбил дверное окошко тростью. – Скажите капитану Маккарти, что ему стоило бы пригнать сюда людей и оцепить улицу. Через пять минут тут весь город соберется! – крикнул он человеку на улице, который тут же бросился исполнять.

На глазах у потрясенного Марстона подъехал полицейский фургон, и из него посыпались патрульные. Перед домом уже начали собираться первые зеваки, привлеченные шумом битого стекла и внезапным скоплением полицейских сил.

Уорден сунул руку в проем окна и открыл дверь. Марстон, поежившись, последовал за ним, юный Гримси не отставал. В гостиной были лишь кот и тряпичная кукла. Старушка исчезла, стальной банковский ящик вместе с ней. Второго дворецкого тоже не было видно.

Банкир озирался в полнейшем изумлении.

Секунду Уорден и Гримси смотрели серьезно, но в конце концов не выдержали и расхохотались. Наконец колени у Марстона прекратили предательски подгибаться, и краска вернулась на лицо. Что бы тут ни произошло… Нет, если бы ящик со всем содержимым банковской ячейки пропал безвозвратно, управляющий Ассоциации защиты банков сейчас не хохотал бы так беззаботно.

– Проклятье! Хватит потешаться надо мной, как будто я сумасшедший! Объясните, что все это значит! – воскликнул потрясенный банкир.

– Идемте, – ответил Уорден, явно не желая ни торопиться, ни заниматься более важными делами, например поиском похищенного. Он взял Марстона за локоть, и вся троица поднялась на второй этаж. Спальня, находившаяся над гостиной, была абсолютно пуста. Та же картина открылась перед ними и на втором этаже, и на третьем, где располагались комнаты слуг. Даже в подвале. За исключением гостиной на первом этаже дом был совершенно пуст.

– Но как же миссис Тригг? Куда она делась? – воскликнул Марстон, когда наконец поверил своим глазам.

– Этого мы не знаем, – ответил Уорден. – Насколько мне известно, миссис Тригг не была в этом доме вот уже двадцать часов.

– Что значит “не была”, болван! С кем, позвольте, я тогда пил чай в этой самой комнате меньше десяти минут назад?

– Марстон, – сказал Уорден, – последние полчаса вас развлекала лучшая труппа, составленная из самых блестящих актеров, каких только видела обратная сторона решетки. Миссис Тригг покинула дом вчера, и пока она была на прогулке, всю мебель из этой комнаты перевезли в ее новое жилье – чуть севернее Пятьдесят второй улицы. Но при участии нечистого на руку второго дворецкого хитрейшая банда мошенников по сю сторону реки Иордан воссоздала эту комнату специально для вас. Полагаю, – добавил он, хитро поглядев на юного клерка, – что, если бы не Гримси и его приятель Годаль, вы обеднели бы на несколько сотен тысяч в ценных бумагах. Идемте! – воскликнул он со смехом и щелкнул пальцами прямо у Марстона над ухом – тот стоял будто зачарованный. – Если вам интересно, я покажу, что творится за кулисами.

Через черный ход они вышли в небольшой сад за домом. В углу вызывающе ругался и рычал в наручниках второй дворецкий – ключ ко всей махинации. В другом углу находились три женщины: две молоденькие девушки, изображавшие ирландских служанок, и старушка, которая так ловко провела Марстона чаем и слезами. Девушки были в шоке. Старушка же, удивительным образом загримированная в точную копию миссис Тригг, даже сейчас, потеряв лицо, гордо и бесстрашно смотрела им в глаза. В подвале скрутили двух молодых людей, выдававших себя за ее секретарей.

– Примите мои поздравления, мэм, – сказал Марстон, окончательно придя в себя. – Ваши таланты достойны лучшего применения – можете мне поверить!

– О талантах можете ей не рассказывать, – сказал Уорден. – Перед вами Мэри Мэннерли. Когда-то, в семидесятых, она была величайшей актрисой эмоционального плана. И боже мой! Пока не узнал, что она играет в этой комедии, я думал, она давно умерла. Эти прохвосты ради роли вытащили ее из дома престарелых.

Марстон покачал головой, не веря своим ушам.

– Видели бы вы, какую компанию мы только что взяли в забегаловке в Гринвич-Виллидже! – воскликнул Уорден. – Там были и Джон Д., и Эндрю Карнеги, и… господи! Когда час назад я их всех увидел, то поначалу не понимал, где нахожусь, на собрании директоров “Стил-Траста” или в паноптикуме миссис Джарли!

– Удивитесь ли вы, – сказал Годаль человеку в толпе, взяв его под руку и потянув прочь от полицейского оцепления, – удивитесь ли вы, если я попрошу вас пройтись со мной?

В человеке, к которому он обращался, было меньше пяти футов роста, впрочем, его короткие ноги носили голову и плечи настоящего гиганта. Он медленно повернул свою огромную голову и посмотрел на Годаля. Годаль выглядел вполне дружелюбно. Он был расслаблен и улыбался, так что в суматохе, на которую столь падка толпа, на них никто не обращал внимания.

Коротышка задумчиво смерил Годаля тяжелым взглядом.

“Какой изумительный старый волшебник!” – подумал Годаль.

– Нет, не удивлюсь, – ответил наконец коротышка чистейшим, певучим голосом. – Ведите, я с удовольствием последую за вами. Или вы позволите мне пойти впереди?

Годаль развернулся и протиснулся прочь из толпы. Вскоре к нему присоединился человек с величественной головой на нелепейшем теле. Они зашагали рядом. Дэвид Хартманн, очевидно, считал, что он под арестом. Его не было с остальными, которых повязали еще час назад в Гринвич-Виллидже. Он был здесь – наблюдал фиаско своего великого плана, смешавшись с толпой перед домом, меблированным его декорациями и населенным его актерами. Но и здесь его не арестовали.

– Простите, что я смешал ваши карты, – говорил тем временем Годаль. – Я три года наблюдаю за вашими успехами, Хартманн. Ха-ха, ужин сенатора Ньюстеда с хористкой в Чикаго – это было просто великолепно.

Год назад вся страна содрогнулась от подробного описания развеселого ужина в ресторане Аудиториума, устроенного, со всей очевидностью, сенатором Ньюстедом. Напрасно старый святоша отрицал клевету – множество свидетелей клялись, что это был он… и на выборах он с треском провалился.

– Это я могу понять и даже поддержать, Хартманн, – продолжал Годаль, – как и дело Блэкберна, и эпизод с Гамильтоном, но посягать на покой и счастье женщины, которую собственная доброта и благие дела превратили в мученицу, – тут уж извольте. Нет. Кстати, я и не знал, что вы в Нью-Йорке, пока вчера мой рыжий друг не наткнулся случайно на вашу репетицию.

– Тот рыжий мальчик… понимаю, – негромко, задумчиво произнес Дэвид Хартманн с отточенной интонацией сценического гения, не имеющего равных. – Да, я так и понял. Вот что, – обратился он к Годалю, не соизволив, впрочем, даже бросить на него взгляд, – я совершенно не желаю это с вами обсуждать. Впрочем, полагаю, вы имеете право просить меня сопровождать вас.

– Ни малейшего, – с горечью признался Годаль. – Мы идем на Центральный вокзал, где я посажу вас на любой международный поезд по вашему усмотрению. Вот мы и пришли. О деньгах не волнуйтесь, у меня есть для вас деньги. Полиция, наверное, уже объявила вас в розыск. Ваши сообщники все им расскажут, никаких сомнений. Я готов помочь вам всем, чем смогу, – не потому что…

Запнувшись, Годаль нетерпеливо взмахнул руками.

– Значит, вы не из полиции и не вправе меня задерживать?

Прохожие оборачивались на его неповторимый голос, несмотря даже на то, что он говорил очень тихо. Годаль покачал головой.

– Нет? – переспросил голос.

– Нет, – подтвердил Годаль.

Дэвид Хартманн резко остановился и поднял руку в воздух. Как сказал бы Гримси, его рука воспарила. Жестом он поманил полицейского, стоявшего на углу. Тот подошел поближе и наклонился.

– Вы меня не знаете. Меня зовут Дэвид Хартманн. Это вам тоже ничего не говорит. Меня разыскивает полиция. Я объявлен в розыск за мошенничество. Я могу безуспешно пуститься в бега – но что толку? Я меченый. Посмотрите на мои жалкие ноги. Друг мой, – сказал он, повернувшись вдруг к Годалю и взяв его за руку, – не знаю, кто вы, но спасибо вам. Если бы я не любил так отчаянно эту проклятую жизнь, может быть, мне хватило бы отваги умереть – но я не смею.

Годаль спешил прочь, но этот голос, как похоронный колокол, все еще звенел в его ушах.

– Ну потеряла бы старушка несколько сотен тысяч, и ничего бы с ней не случилось! – вдруг с досадой вскричал он, подозвав хэнсом. – Ничегошеньки!

notes

Назад: V. Пятая трубка

Дальше: Сноски