II. Человек с печатью на устах

В эту самую ночь открылось во мне мое внутреннее око, и предстали ему небеса, мир идей и бездны ада.Сведенборг

В декабре трехмачтовик «Чили» вернулся в Гавр.

Отныне у Гогена не осталось дома – кроме семьи братьев Ароза. Дом в Сен-Клу был для него пуст и неприютен. Там теперь хозяйничала Мари, девушка властная, которая, вероятно, была не прочь злоупотреблять своим правом старшей… Гоген решил снова уехать. Ему было девятнадцать лет, предстояло отбыть срок воинской повинности. Он решил поступить в военный флот.

Несколько недель спустя план был осуществлен. 26 февраля 1868 года вчерашний второй лейтенант стал матросом третьей статьи (матрикулярный список 1714), прибыл в Шербур и вскоре был зачислен кочегаром на корвет «Жером-Наполеон» мощностью 450 лошадиных сил. Только что построенный корвет был переделан в императорскую яхту и отдан в распоряжение принца Наполеона, чаще называемого Жеромом. Корвет «Жером-Наполеон» все время находился в плавании – из Ла-Манша шел в Атлантику, а оттуда в Средиземное море. В течение многих месяцев Гоген жил общей жизнью со ста пятидесятью членами экипажа – разнообразие в нее вносили лишь стоянки в порту. Это были то Лориан, то Генуя, то Лиссабон, то Кале, то Гибралтар.

Гоген проработал кочегаром всего несколько недель. Его перевели в рулевое отделение. Это было как раз тогда, когда «Жером-Наполеон», на борту которого в этот момент находились принц Наполеон и его жена, принцесса Клотильда, готовился отчалить из Тулона. Их королевские высочества в течение июня и июля совершили плавание по восточной части Средиземного моря и по Черному морю от Мальты до болгарского порта Варна, от Константинополя и Салоник до островов Киклады.

Глазам Гогена открывались все новые пейзажи. В сентябре корвет пересек Ла-Манш и по Темзе дошел до Лондона. На следующий год (это были апрель-май 1869 года) новое плавание: из Марселя «Жером-Наполеон» направился в Бастию, потом в Неаполь, оттуда в Корфу и к берегам Далмации, и дальше, по Адриатическому морю, к Триесту (родному городу принца) и Венеции.

Принц Наполеон и его жена принцесса Клотильда.

Военный флот разочаровал Гогена еще больше, чем торговый. Дисциплина его тяготила. Грубость товарищей отталкивала. На суше и на корабле матросы ссорились, затевали драки. Эти потасовки претили Гогену, он старался держаться от них в стороне. Но горе тому, кто вздумал бы искать с ним ссоры. Тяжелый труд, морской воздух, суровое и в то же время здоровое существование закалили его, укрепили мышцы. Среднего роста (1 метр 63 сантиметра), Гоген был хорошо сложен – узкобедрый с мощным торсом. Хотя он не любил грубости и не ввязывался в матросские побоища, он яростно защищался, если его задевали. Однажды в ответ на замечание старшины, которое он счел несправедливым, он схватил старшего по чину за шиворот и окунул головой в чан.

Эта история едва не кончилась военным трибуналом. Гогену, стяжавшему славу строптивца, пришлось прослужить 28 месяцев, прежде чем он дождался повышения – 1 июля 1870 года его произвели в матросы второй статьи.

В ту пору королевская яхта стояла в Шербуре. 3 июля она должна была выйти в плавание к мысу Норд – плавание было задумано как развлекательная прогулка, по преследовало и научные цели. Принц Наполеон уже совершил в 1856 году плавание с научной целью в арктические воды, в Гренландию. На этот раз он собирался продолжить свои наблюдения в Лапландии и на Шпицбергене в обществе нескольких ученых и своего друга Эрнеста Ренана. «Жером-Наполеон» бросил якорь в Питерхеде, чтобы оттуда направиться к берегам Норвегии. Погода стояла отличная, на редкость ясная. Корвет, делая пятнадцать узлов, прибыл 8 июля в Берген. Там путешественников ждали тревожные вести из Франции: в связи с тем, что один из Гогенцоллернов под нажимом Бисмарка заявил претензии на испанский трон, отношения Франции с Пруссией резко ухудшились.

Принц Жером, слишком поверхностный, чтобы быть по-настоящему честолюбивым, все-таки испытывал некоторую досаду, что не добился успеха ни на каком поприще. На его выходки уже никто не обращал внимания, но он со свойственной ему непосредственностью открыто и яростно критиковал политику своего двоюродного брата, императора, которого он именовал «олухом». Война? «Они на это не пойдут», – объявил принц. И «Жером-Наполеон» продолжал плавание. Вечером 13 июля он пересек полярный круг.

Снеговые горы, водопады, низвергающиеся со склонов в море, острова с причудливо изрезанными берегами, над которыми стаями взлетают гаги, непрерывно меняющиеся свет и воздух – все это вызывало восторг путешественников, совершенно позабывших о том, что происходит в мире. 14 июля яхта подошла к острову Тромсе. Несмотря на тревожную депешу, полученную им в этот день, принц упорствовал в своем намерении увидеть «Великие льды». Но депеши следовали одна за другой.

17 июля в шесть утра принц узнал, что война с Пруссией неизбежна. Он дал приказ отчаливать. «Куда мы держим путь, ваше высочество?» – «В Шарантон!» – завопил принц, в ярости расхаживая по палубе. Это был один из тех черных дней, когда, по выражению некоторых придворных, «он смахивал на Виттелиуса». Прибежавшему Ренану он заявил: «Это их последняя глупость, других они уже не наделают!»

Через Эбердин «Жером-Наполеон» прибыл в Булонь. Это было 21 июля, через два дня после вступления Франции в войну. Корвету надлежало присоединиться к эскадре Северного моря. Пополнив свои запасы продовольствием в Шербуре, корвет вышел в море 25 июля и начал патрулировать в датских и немецких водах, доходя иногда до Данцига в Балтийском море. С 26 по 30 августа он стоял в Копенгагене – в том самом Копенгагене, где жила девушка, которой суждено было стать мадам Поль Гоген.

Империя Наполеона III рухнула. 4 сентября была провозглашена Республика. 19 сентября «Жером-Наполеон» был переименован в «Дезе». В октябре он взял в плен один за другим четыре немецких корабля, в том числе 11 октября корабль «Франциска». Гоген оказался в той части команды, которой было приказано нести охрану на корабле – он покинул борт «Франциски» только 1 ноября.

Стремительно развивавшиеся события принимали все более тяжелый оборот для французских войск. В середине декабря «Дезе» был направлен к Бордо. Он курсировал вдоль портов Атлантики вплоть до конца февраля 1871 года, когда были подписаны предварительные условия мирного договора.

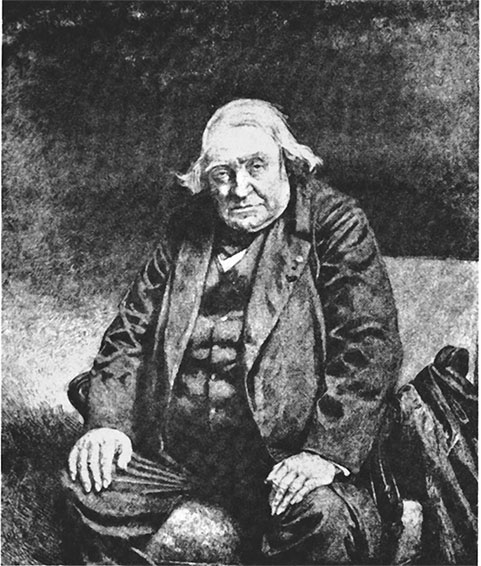

Эрнест Ренан.

Война окончилась. А у Гогена было только одно желание – как можно скорей вырваться из своей плавучей тюрьмы. Пять лет, проведенных на море, убедили его, что он совершил ошибку, выбрав профессию моряка. По его собственным словам, этот опыт «отравил его жизнь». Он поддался мечте, которая обманула его. И та же мечта, та самая мечта порой в часы отдыха вкладывала в его руку карандаш и заставляла рисовать… Он не придавал этому большого значения, просто повиновался какому-то импульсу. «Словно убивал время».

Последнее плавание привело Гогена в Алжир, оттуда он попал в Тулон. В Тулоне 23 апреля Гоген получил десятимесячный отпуск с правом его продления и сошел на берег с корвета «Дезе».

Он собирался вернуться в семью Ароза. Но где жили теперь братья Ароза? В Париже, взбудораженном последними днями Коммуны? Или в Сен-Клу, сожженном немцами в канун перемирия – 25 января?

Дом Алины тоже подвергся опустошению. Гоген не нашел там ничего – ни воспоминаний о матери, ни перуанской глиняной утвари и фигурок. Все погибло в огне. Прошлое существовало отныне только в воспоминаниях матроса, освободившегося от службы.

* * *

На парижской бирже 6 июня, через несколько дней после падения Коммуны, трехпроцентные бумаги котировались по 53,65 франка. Цена не слишком блестящая, но ни на что иное нельзя было рассчитывать сразу после войны, из которой Франция вышла истерзанной, неуверенной в своем завтрашнем дне.

Подыскивая какое-нибудь место для Гогена, Гюстав Ароза решил устроить его к биржевому маклеру Полю Бертену, контора которого находилась на улице Лафит, 1. Зять Бертена, Адольф Кальзадо, директор финансовой газеты, издававшейся в Париже на испанском языке, – «Фундос публикос», был в то же время директором этой фирмы. Гоген получил должность посредника.

Курсы на бирже в этот момент упали довольно низко, объем сделок сократился, но сведущие люди ожидали, что положение скоро изменится. Необходимость восстановить то, что разрушила война, пополнить запасы товаров и даже выплатить пять миллиардов франков контрибуции немцам должна была в ближайшем будущем вызвать большое финансовое оживление.

Гоген никак не был подготовлен к тому, чтобы стать биржевым посредником. Но эта профессия не требовала специальных познаний. Посредники получали распоряжения о купле и продаже от биржевых спекулянтов, собиравшихся в кафе неподалеку от биржи или на бульварах и обсуждавших там свои дела, и заносили их в записные книжки. Многие молодые люди из приличных семей, аристократы и буржуа, нашли в этой профессии удобный способ зарабатывать на жизнь или округлить свое состояние.

Гоген прекрасно справлялся с доверенным ему делом. Если бы не его медленная, тяжеловатая, чуть враскачку походка, какой обычно ходят моряки, трудно было бы узнать бывшего матроса в этом молодом, элегантно одетом человеке, в цилиндре, который старательно заполнял свою книжицу, под диктовку клиентов кафе «Тортони» или в «Английском кафе». Однако его первые шаги ознаменовались маленьким происшествием.

В ту пору служащие биржевых маклеров имели обыкновение разыгрывать новичков. Когда Гоген в первый раз вошел в огромный зал биржи, его коллеги дважды сбили с него цилиндр. Заметив, что над ним потешаются, Гоген бросился к группе зубоскалов, схватил одного из них за горло – кисти у Гогена были узкие, но пальцы длинные – и стал душить. У него с большим трудом вырвали его «жертву».

На бирже Гоген не завел себе друзей. В кругу биржевиков, как за десять лет до того в семинарии и позже во флоте, он держался особняком. Его отношения с окружающими почти всегда ограничивались профессиональными рамками. То, что занимало или забавляло его коллег, оставляло его равнодушным. Чужак. Ни с кем настоящей душевной близости. Его считали странным, скорее, неприятным. Его замкнутость принимали за высокомерие, тем более что на деловом поприще Гоген действовал довольно успешно. Скупой на слова, посредник умел, однако, убедить нерешительных биржевых спекулянтов, соблазнить их выгодной перспективой, выдать надежду за уверенность. А так как биржевые курсы неуклонно повышались, его прогнозы часто оправдывались. Бертен был очень доволен своим посредником. Ароза радовался, что выбрал для Поля именно это поприще.

Вообще с семьей Ароза отношения у Гогена были прекрасными. В их доме задумчивый Гоген совершенно преображался. Он становился оживленным. Его лицо, почти всегда хранившее серьезное выражение, иногда смягчалось улыбкой. Глаза прояснялись – из серовато-зеленых становились голубыми. Гоген слушал.

В семье Ароза почти не говорили о финансовых делах. Гюстав Ароза и его брат Ашиль при первой возможности отвлечься от деловых забот возвращались к любимой теме – искусству, живописи. Несколько лет назад Гюстав расширил круг своей любительской деятельности.

Оп уже не ограничивался коллекционированием. Откупив патент на особый метод фототипии, он иллюстрировал такие художественные издания, как «Колонна Траяна» Вильгельма Френера или «Прудон» Шарля Клемана. Всех, кто их окружал, Ароза заражали своей страстью к искусству. Младшая дочь Гюстава, Маргарита, хотела стать художницей. Даже крестник Ашиля, мальчик лет девяти-десяти, пытался что-то писать на холсте и твердил, что, когда вырастет, тоже станет живописцем.

Часто по воскресным дням в доме Ароза в Сен-Клу на улице Кальвер или в Вирофлейском лесу Маргарита и Гоген устанавливали рядом свои мольберты: девушка обучала биржевого посредника начаткам живописи.

Надо полагать, Гоген не заставил себя долго упрашивать, чтобы взять в руки кисти, которые ему предлагала Маргарита. Этот сдержанный и пассивный с виду юноша, этот углубленный в себя молчун, который мальчиком вырезал рукоятки кинжалов, а матросом рисовал на корабле, испытывал потребность выразить себя, но не в беседе, не в играх, не в дружеских отношениях. Он, который с материнской стороны через семью Шазаль вел свое происхождение от людей, так или иначе имевших отношение к искусству, занимаясь живописью, удовлетворял тем своим смутным, но изначальным потребностям, которые человек, обнаруживший их в себе, начинает считать неотъемлемой частью своего «я».

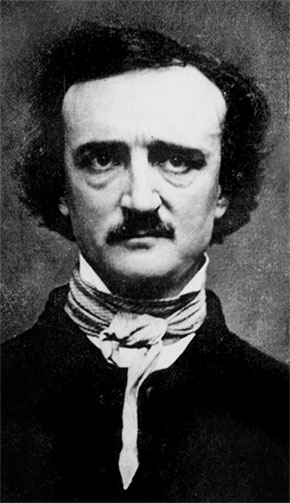

Эдгар Аллан По.

Стоя рядом с Маргаритой, Гоген делал наброски пейзажей. Само собой, он писал под влиянием многократно виденных в доме Ароза произведений, которые братья охотно ему поясняли, в частности, произведений Коро. «Дивный Коро… Он был мечтателем, глядя на его полотна, я тоже предаюсь мечтаниям».

Гоген мечтал, глядя и на другие полотна – не только на те, что были собраны у братьев Ароза, как полотна Делакруа, которым он всю жизнь будет восхищаться («У этого человека темперамент хищника»), Курбе и Домье, «который лепит иронию». Когда у биржевого посредника выдавалась свободная минута, он шел в музеи, в галереи. Впрочем, ему достаточно было выйти из своей конторы и бродить по улице Лаффит – тогда это был центр торговли произведениями искусства, – чтобы любоваться картинами.

Заработки Гогена росли, но он вел размеренный, благоразумный образ жизни. Он поселился на улице Ла Брюйера, 15, неподалеку от жилища своего опекуна, и вечером, где-нибудь наскоро поужинав, сразу возвращался к себе. Он не искал развлечений – разве что изредка по субботам посещал балы. Он предпочитал сидеть дома с книгой. Среди его любимых авторов были Эдгар По, Барбе д’Оревильи, Бальзак, Шекспир. Он читал не слишком много книг, но постоянно возвращался к тем, которые ему нравились, как, например, «Философские этюды» («Серафита» и «Поиски абсолюта») Бальзака.

Самый пунктуальный и самый ловкий среди служащих Бертена, он быстро заполнял распоряжениями свою записную книжку. Человек незаурядного ума, он соображал быстрее своих товарищей. Да и действовал смелее. Там, где другие колебались, он шел на риск и умел увлечь за собой клиентов. Трудности его не смущали. И это не было фанфаронством. Просто он верил, что все всегда устраивается к лучшему. «Флора Тристан, – писал Жюль Жанен, – очень здраво судила об окружающем мире, но вдруг туманные облака снов наяву и фантастические лабиринты воздушных замков заволакивали свет ее разума». В этом смысле биржевой посредник был похож на свою бабку. Он очень быстро освоил практику биржевых операций и давал советы как человек искушенный в тайнах финансового рынка. Но он тоже строил воздушные замки, не допуская, что дела могут принять и не самый счастливый оборот. В другое время его иллюзии рассеялись бы очень быстро. Но в эту пору Франция опять переживала подъем, прогнозы Гогена оправдывались, а это укрепляло его оптимизм, снискало ему славу осмотрительного биржевика и уважение Бертена.

Оноре Домье. Игроки в шахматы.

Оноре де Бальзак.

«Скупец – это безумец», – писала Флора Тристан. Гоген зарабатывал деньги, но не думал о них. Он не придавал им значения. Деньги текли у него между пальцев. Он был беспечен как ребенок или как дикарь. «У меня два свойства, которые не могут быть смешными: я ребенок и я дикарь».

Однажды, еще в Орлеане, малыш Поль принес из школы несколько шариков из цветного стекла. «Мать в негодовании спросила, откуда у меня эти шарики. Опустив голову, я объяснил, что получил их в обмен на свой мяч». «Как, ты, мой сын, занимаешься торговлей?» В устах моей матери слово «торговля» звучало как нечто презренное. Бедная мама! Она была права и неправа, в том смысле, что, уже ребенком, я понимал: на свете есть многое такое, что не продается».

Ни одна удачная биржевая спекуляция не вызывала у биржевого посредника такого трепета, какой вызывали у него картины Энгра, Веласкеса или экзотическая первобытная глиняная утварь, будившая в нем воспоминания и навевавшая грусть. Как хороша была его мать в своем перуанском костюме, когда она прогуливалась среди золотистых цветов аллеи Нарцисов.

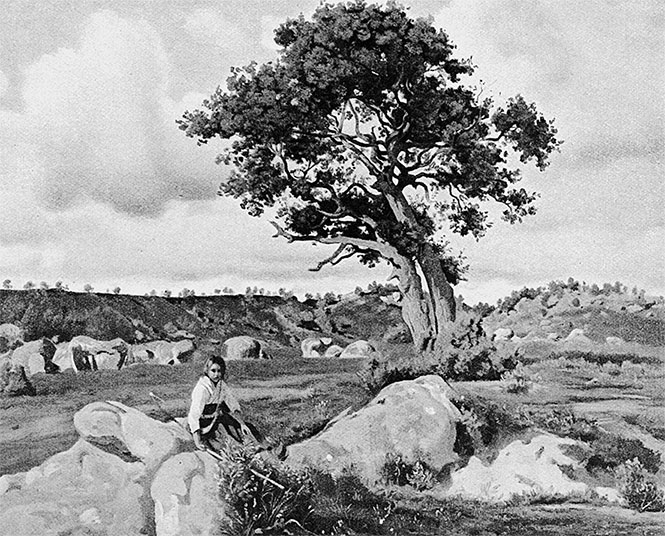

В лесах Виль-д’Авре обвитые плющом дубы Коро, «проникновенных золотистых оттенков», отличались «тропической сочностью»…

* * *

Время от времени Гоген обедал в семейном пансионе, который открыла жена скульптора, мадам Обе.

В конце 1872 года он познакомился там с двумя молодыми датчанками, приехавшими в Париж. Одна из них, гувернантка Метте-София Гад, сопровождала другую – наследницу богатого копенгагенского промышленника Марию Хеегорд.

Камиль Коро. Лес Фонтенбло. Дуб.

Внимание нашего биржевика привлекла не дочь промышленника, а гувернантка. Смеющееся лицо Метте-Софии, ее густые светлые волосы, пышные округлые формы, решительный вид, откровенная, без робости манера говорить и расспрашивать покорили его с первого взгляда.

За первыми встречами последовали другие. Метте, захватив с собой Марию Хеегорд, без смущения приходила в маленькие ресторанчики неподалеку от биржи, где имел обыкновение завтракать Гоген. Молодым людям (Гогену исполнилось двадцать четыре, Метте – двадцать два) было о чем поговорить. Гоген знал Копенгаген. В августе 1870 года на «Жероме-Наполеоне» он прошел через Каттегат вблизи острова Лесе, где в сентябре 1850 года в Вестерхавне родилась Метте и где ее отец был окружным судьей.

После смерти отца Метте жила в Копенгагене с матерью, двумя братьями и двумя сестрами. У матери была только маленькая пенсия, и Метте смолоду пришлось думать о том, как заработать на жизнь. В семнадцать лет она устроилась гувернанткой в семью политического деятеля, министра Эструпа. Жизненный опыт рано сделал ее взрослой, а неудачный роман с морским офицером научил быть осторожной и в предвидении последствий смирять сердечные порывы. Впрочем, Метте это не стоило никакого труда. Она отнюдь не отличалась чувствительностью и еще менее чувственностью. Любовные интрижки, кокетство не доставляли ей ни малейшего удовольствия. Она считала их ребячеством. Ее независимость, свободная манера держаться и выражаться напрямик резко отличали ее от многих молодых девиц. Даже ее братьев это иногда удивляло, а подчас коробило. В самом деле, природа словно ошиблась, создавая Метте-Софию Гад. В этой рослой, пышногрудой девушке было больше мужского, чем женского. Кстати, она охотно надевала мужскую одежду, а если ей предлагали сигару – не отказывалась от нее.

Эти ее черты, возможно, объясняют первую любовную неудачу Метте. Они должны были отталкивать от нее многих мужчин. Но они же привлекли и удержали далекого от реальности мечтателя Гогена, которого до этого еще ни разу всерьез не пленила ни одна парижанка. А в этой крепко сбитой иностранке, властной, самоуверенной и лихой, он увидел «оригинальный характер», его пленивший. В ее присутствии исчезало чувство одиночества, которое так часто его мучило. Рядом с этой холодной и рассудительной скандинавкой он испытывал ощущение уверенности – вновь обретенной уверенности. Метте-София Гад заполняла пустоту.

Гоген увлекся. В пустынном для него Париже, где он чувствовал себя – и характерно сформулировал это однажды – «одиноким, без матери, без семьи», Метте в угаре страсти рисовалась ему сильной женщиной, покровительницей, объятиям которой он может довериться как дитя. Он включил Метте в мир своего воображения.

Молодые люди быстро пришли к согласию.

Метте весело смеялась, довольная тем, что покорила этого благоразумного молодого человека, который избавит ее от необходимости думать о хлебе насущном, этого биржевика, успешные спекуляции которого свидетельствовали о том, что он хорошо разбирается в цифрах и знает толк в деньгах.

В начале 1873 года Метте-София Гад вернулась в Копенгаген, чтобы объявить родным о своей помолвке.

* * *

Гюстав Ароза добросовестно выполнил миссию, возложенную на него Алиной. Решение и выбор Гогена он одобрил вполне, так же как и Бертен.

Оба дельца сразу же расположились к Метте-Софии Гад, которая своим жизнелюбием, самоуверенностью, бойким остроумием и здравым смыслом произвела на них самое благоприятное впечатление. Эта положительная девица казалась им самой подходящей подругой для их подопечного. Они были свидетелями во время брачной церемонии, которая состоялась в субботу 22 ноября в мэрии IX округа. Двумя другими свидетелями были отец Гюстава, восьмидесятисемилетний Франсуа Ароза, и секретарь датского консульства. Так как Метте была протестанткой, церковный брак был освещен в лютеранском храме Искупления на улице Шоша.

Молодая чета поселилась в маленькой квартирке на площади Сен-Жорж, 28, которую Гоген со вкусом обставил. Биржевик сам продумал всю обстановку до мелочей. Заработки позволяли ему не стесняться в расходах. Бертен повысил его в должности, назначив ликвидатором. Гоген накупил дорогих вещей – старинный фаянс, восточные ковры. Теперь он стал еще большим домоседом, чем когда был холостяком. Ему никуда не хотелось выходить. Читать, писать красками, рисовать (он попытался нарисовать портрет Метте) – таковы были его единственные развлечения.

«Мы провели чудесную зиму, разве что на взгляд других жили немного отшельниками», – писал он в апреле 1874 года жене промышленника, госпоже Хеегорд. На взгляд других – отшельниками, на взгляд Метте – безусловно тоже. Молодая женщина любила светскую жизнь, сборища, шум и суету. В отличие от мужа, всегда склонного к замкнутости, она была общительного нрава. Замужество льстило ее тщеславию, а оно у нее было весьма велико. Ей хотелось покрасоваться перед окружающими, щегольнуть красивыми нарядами, услышать комплименты. Положение Поля, все более завидное (несмотря на политические волнения, дела на бирже шли очень бойко), давало возможность молодой чете завязать связи с влиятельными людьми.

Метте пыталась втолковать Гогену, насколько эти связи полезны и важны для его карьеры. Но это был напрасный труд. Кроме братьев Ароза и семьи Кальзадо Гоген почти ни с кем не водил знакомства. Метте приходилось довольствоваться встречами с немногочисленными приятельницами, с которыми она свела случайную дружбу, и с заезжими скандинавами, вроде норвежского художника Фрица Таулова, ставшего незадолго перед тем ее деверем (он женился на сестре Метте Ингеборг).

Впрочем, Метте не жаловалась. Ей не в чем было упрекнуть Поля. Он был образцовым мужем, внимательным и щедрым – он никогда не отказывал в деньгах своей «женушке», и не было сомнений, что он будет таким же образцовым отцом. Метте ждала ребенка.

Но как ошибались коллеги Гогена, когда в его неразговорчивости, в отчужденном выражении лица и глаз с тяжелыми веками, в складке рта, казавшейся иронической, видели ограниченность и самодовольство! Если бы они знали, как мало значения придавал он социальной иерархии! Настолько мало, что в маклерской конторе свел дружбу с одним из самых скромных чиновников, получавшим двести франков в месяц.

Фриц Таулов. Водяная мельница.

Приземистый, коротконогий, большеголовый и бородатый; высокий лоб, глаза слегка навыкате, плавные жесты, речь бойкая, взгляд веселый – таков был этот экспансивный и добродушный чиновник. Он родился в 1851 году (то есть на три с половиной года позже Гогена) в департаменте Верхняя Сона во Френ-Сен-Мамес от эльзасца и уроженки Франш-Конте. Имя его было Клод-Эмиль Шуффенекер. Но обычно его называли просто Шуфф. Воспитанный дядей и теткой, он вначале работал вместе с ними на их маленькой шоколадной фабрике, неподалеку от Парижского рынка, потом поступил на службу в Министерство финансов и, наконец, попал к Бертену. Хотя в отличие от Гогена Шуфф был бережлив и благоразумен, финансовые проблемы его совершенно не интересовали. И наверное, сослуживцы Гогена были бы искренно удивлены, доведись им слышать, о чем говорят между собой ликвидатор и Шуфф. Они рассуждали только о рисунке и живописи.

Шуфф мечтал стать знаменитым художником. Слава! Надо было слышать, как он произносит это слово своим скрипучим голосом! В восемнадцать лет он удостоился золотой медали в Парижской школе рисунка, которую посещал по вечерам, и эта награда внушила ему полную уверенность, что его ждет блестящее будущее на поприще живописи. После работы Шуфф посещал мастерские, руководимые художниками академического направления, такими, как Поль Бодри и Каролюс-Дюран. Особенно он почитал Бодри.

Теперь Гоген и Шуффенекер проводили вместе большую часть досуга. Шуфф, вероятно, не принадлежал к числу знакомств, о которых мечтала Метте. Вид у чиновника был, скорее, смешной – одежду и обувь он покупал у старьевщиков. Но этот веселый, беззлобный, почти беззащитный и по-детски наивный человек с преданным собачьим взглядом, который, восхищаясь Гогеном, он не без восхищения устремлял и на Метте, сразу же ей понравился. И она охотно принимала его.

Увидев наброски Гогена, Шуфф тотчас с восторгом заявил, что у него огромное дарование. Он ввел его в академию Колоросси, которая помещалась на Левом берегу, на улице Гранд-Шомьер.

Гоген сопровождал Шуффа не только к Колоросси. Иногда в воскресенье единомышленники назначали друг другу свидание в Лувре. А иногда отправлялись писать в какой-нибудь пригород.

Вскоре, однако, Гогену пришлось прекратить эти вылазки. Несмотря на свое крепкое сложение, Метте была неженкой, она стонала и плакала из-за малейшего недомогания. Естественно, что ее пугали приближающиеся роды. Она хандрила, еле передвигалась по комнате. Гоген не отходил от нее ни на шаг.

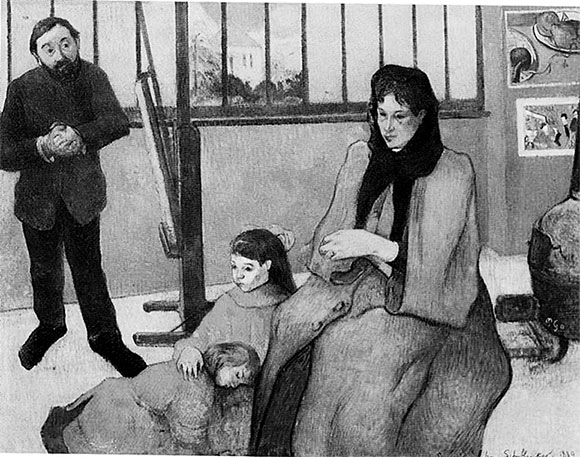

Поль Гоген. Семья Шуффенекера.

Но и тут он не сидел без дела. Десятки раз повторяя один и тот же сюжет, он вновь и вновь рисовал этюды рук и ног. Метте, которой эти рисунки очень нравились, была поражена дарованием мужа. Какой приятный любительский талант!

Но этот любитель вкладывал столько усердия и энергии в свою работу, что становился глух и слеп ко всему окружающему. Чего же все-таки искал Гоген на кончике своего карандаша? Разве ему чего-то не хватало в жизни – в том позолоченном существовании, которому многие завидовали?

Госпожа Хеегорд спрашивала Гогена в письме, не собирается ли он приехать в Данию.

«Я принадлежу к тем людям, – отвечал ей Гоген в июле, – которых судьба приговорила к оседлости. Я слишком много путешествовал и поэтому теперь обречен на пожизненный труд. Будем же переносить эту участь по возможности стойко».

Странно звучат эти слова в будничном письме. Как отдаленный грохот, как глухой грозовой раскат.

* * *

31 августа Метте родила сына, которого назвали Эмилем. Гоген был в восторге. Молчальник громко ликовал, глядя на этого младенца, «белого, как лебедь, и сильного, как Геркулес», на это «чудо» – своего сына! «Не думайте, что так судит о нем материнское и отцовское сердце, это всеобщее мнение», – объявил он госпоже Хеегорд.

Оправившись после родов, Метте с ребенком уехала в Данию и провела там некоторое время. После ее возвращения маленький Эмиль стал моделью Гогена. Гоген неутомимо писал и рисовал сына, теша одновременно свою любовь к искусству и отцовскую любовь.

Работа у Бертена отнимала все его время. 4 сентября, в годовщину падения империи, когда правительство опасалось волнений, продажная цена ренты достигла ее номинальной стоимости. Деньги текли на биржу, которую во время собраний, продолжавшихся по три часа, заполняла все более многочисленная и шумная публика. Вокруг «корзины», у которой располагались маклеры, волновалась, кипела распаленная страстью к игре и к наживе толпа спекулянтов и всевозможных посредников; некоторые из них, сбившись в кучки, сообщали друг другу на ухо названия ценных бумаг, цифры, давали советы, что купить и что продать, а снаружи, у колоннады Биржи, в любую погоду, под гомон еще более густой и, может быть, еще более возбужденной толпы производили свои операции агенты неофициальной биржи – кулисы.

Но как ни был Гоген занят своей службой, он снова прилежно посещал вместе с Шуффом академию Коларосси. В противоположность большинству любителей, которые очень легко удовлетворяются своими маленькими достижениями, не замечая трудностей, которые предстоит преодолеть, Гоген чем больше рисовал и писал, тем более сложной считал свою задачу и тем острее чувствовал неудовлетворенность. Он понимал, что ничего не знает. Мрачный, недовольный собой, он, однако, не отступал и терпеливо, упорно, настойчиво возвращался к мучившим его проблемам.

Поль Гоген. Эмиль Гоген.

Гоген не принадлежал к числу тех пламенных натур, которые продвигаются вперед в разрушительном порыве, в вихревом горении. В нем все совершалось внутри, в недрах души. Внешне ничто в нем не выдавало медленного кипения лавы. Разве что изредка в академии Коларосси у него вырывалась более резкая фраза или категорическое суждение, которые говорили о том, что живопись для него не просто беззаботное времяпрепровождение. Гогена раздражали столпы официального искусства, которых никогда не признавали братья Ароза. Одному венгру, который отрекомендовался учеником Бонна, Гоген ответил: «С чем вас и поздравляю, – и добавил, намекая на выставленный Бонна в Салоне 1875 года «Портрет госпожи Паска»: – Своей картиной в Салоне ваш патрон одержал победу на конкурсе рисунка для новой почтовой марки!»

«Славный Шуфф», которого ослепляли успехи академиков, бьющая на эффект крикливая пышность какого-нибудь Каролюса-Дюрана, затянутого в камзол по моде XVI века, слыша подобные заявления Гогена, находил, что тот слишком уж язвителен и непримирим.

Метте забавляли жаркие споры двух художников-любителей, которые иногда велись при ней. Но она не придавала значения этим «пустякам». Слишком занятая собой, чтобы интересоваться тем, что ее непосредственно не затрагивало, она жила в маленьком мирке собственных забот, тщеславия, женских прихотей, жажды нарядов и роскоши. Язвительный психолог сказал бы, что к Гогену ее привязывали только деньги. Она их требовала непрерывно. Ликвидатор в шутку называл ее «продажной».

Но без всякого сомнения, она оставалась в его глазах той самой женщиной, какой он ее вообразил однажды. Он по-прежнему ее любил. Однако в глубине его души, в потаенных ее уголках, зрело смутное и неосознанное разочарование, которое впоследствии, когда пробил час обид, вылилось в долгих и горьких жалобах. Нет, его брак не был «обменом мыслями и чувствами», на который он надеялся, пылкой и стойкой привязанностью, надежным материнским объятием. В конце концов, может, он потому и отдавался с такой страстью живописи, что снова, в который раз, почувствовал себя один на один с самим собой, со своей судьбой человека, которого куда-то звали далекие голоса.

Пока Метте занималась хозяйством (вернувшись из Копенгагена, она наняла служанку – Жюстину), маленьким Эмилем и примеркой у портних, Гоген заполнял колонки цифр в конторе биржевого маклера или стоял с мольбертом на берегах Сены.

С зимнего неба, низкого и унылого, лился свинцовый, зеленоватый свет. Гоген писал заснеженные набережные, холодную реку, по которой вверх и вниз плывут баржи. Безрадостный вид.

Сомневаясь в себе и словно бы желая получить подтверждение, что его усилия не совсем напрасны, Гоген решил втайне от всех (ни Метте, ни Шуфф не знали о его планах) попытать счастья в Салоне 1876 года. Когда наступил срок представления картин, он послал в жюри «Лес в Вирофле».

Жюри 1876 года, злобно ненавидевшее Эдуара Мане, художника, возбуждавшего в ту пору наиболее жаркие споры, отвергло две картины, представленные этим знаменитым и гонимым автором, но приняло «Лес», написанный каким-то незнакомцем.

«Г-н Поль Гоген… подает большие надежды», – писал один из критиков.

Гоген не разделял мнение жюри о Мане. Мане был художником, которого в эту пору своей жизни он считал, пожалуй, наиболее интересным. Он внимательно изучал его картины.

Гоген продвигался вслепую. Целый мир форм, красок, чувств бушевал в нем, а он не мог его уловить. Зыбкий мир, таинственный, как туманности, в которых нарождаются еще не оформившиеся мириады звезд, чья молочная расплывчатая масса переливается в пространстве. Этот мир давил на него. Под влиянием Мане Гоген писал картину за картиной, в частности натюрморты. Посвящая живописи все свободное время, он ощупью, неуверенно искал свою дорогу. Принадлежа к породе бессонных душ, он часто за полночь бился над каким-нибудь начатым этюдом и отрывался от него против воли с тяжелым, гнетущим чувством недовольства собой.

Эта ночная работа совершенно не отражалась на профессиональной жизни Гогена. Каждое утро с безукоризненной точностью Гоген отправлялся к зданию на улице Лаффит, где на третьем этаже находилась контора маклера – нового маклера Галишона, которому Бертен передал свое дело. Так же тщательно и методично, как прежде, Гоген выполнял свою работу, заполняя приказы и бордеро своим четким, округлым, без завитушек почерком. Под его пером то и дело возникали названия далеких стран. Названия, перед обаянием которых не могли устоять многие биржевые спекулянты. Люди белой расы покрывали всю планету своими предприятиями, иногда совершенно дутыми, вроде пресловутых калифорнийских золотых приисков, которые за четверть века вызвали к жизни три, а то и четыре сотни финансовых обществ с многообещающими названиями и разоряли вкладчиков, плененных химерами. Биржа тоже была своего рода мечтой.

Потом наступал вечер. На первом этаже здания, где служил Гоген и которое одним своим фасадом выходило на Итальянский бульвар, знаменитый ресторан «Мэзон Доре» уже сверкал всеми своими огнями. Для Гогена начиналась его «ночная жизнь».

Выйдя от Галишона, биржевик шел в картинные галереи. Совсем близко, на улице Ле Пелетье, открылась галерея торговца Дюран-Рюэля, где весной описываемого нами 1876 года состоялась вторая выставка группы художников, которых теперь называли «импрессионистами». Среди них был Камиль Писсарро, о котором Гоген часто слышал от братьев Ароза. У Гюстава и Ашиля было не меньше восьми картин этого художника, который, несмотря на свой талант, упорный труд и долгую борьбу (Писсарро уже исполнилось сорок шесть лет), продолжал бедствовать. Если ему встречался любитель, готовый уплатить за картину сто франков, Писсарро без колебаний расставался со своим полотном.

Гогену случилось несколько раз заговорить с Писсарро у Дюран-Рюэля, а может быть, и у одного из братьев Ароза – этого было довольно, чтобы Гоген привязался к Писсарро.

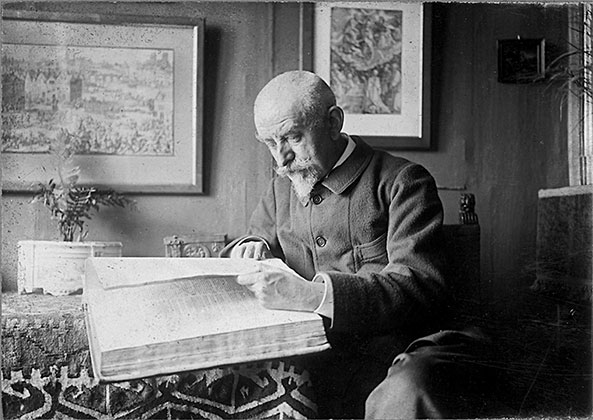

Биржевик сразу оценил, как глубоки, обдуманны и выношены суждения этого художника, который был значительно старше Гогена и которому так не повезло. В Писсарро с его пушистой белой бородой и почти голым черепом было что-то от библейского патриарха (по происхождению он был еврей). Увлеченный проблемами техники и различными теориями, не только художественными, но и политическими (Писсарро увлекался социализмом), художник любил делиться с другими своими знаниями, опытом, внушать им свои убеждения. В нем жила глубокая внутренняя потребность в педагогической деятельности. На редкость терпеливый, не склонный к безапелляционности и совершенно лишенный чувства превосходства, он обладал величайшим достоинством педагога по призванию умением ясно излагать свои мысли. Гоген слушал его со страстным интересом. Ему казалось, что Писсарро внезапно осветил ему путь – он почувствовал, что с его плеч упал тяжелый груз.

Писсарро был учеником Коро, потом его увлек Курбе и, наконец, Мане. Он входил в ту самую «банду Мане», которая сложилась после скандала с «Олимпией» в 1865 году и собиралась в кафе «Гербуа», на бульваре Батиньоль. Это кафе стало колыбелью импрессионизма. Писсарро ближе познакомил Гогена с живописью художников-новаторов, которые решительно отказались от приемов академической школы и которых пресса поливала грязью, – это были Клод Моне, Эдгар Дега, Огюст Ренуар, Альфред Сислей, Поль Сезанн, Берта Моризо… Писсарро учил биржевика тому, чему до него учил уже других художников. Убежденный сторонник «светлой» палитры, он повторял Гогену, как прежде Сезанну, в жизни которого сыграл огромную роль, что писать надо только «тремя основными цветами и их непосредственными производными».

Камиль Писсарро. Автопортрет.

И Гоген без колебаний пошел на выучку к Писсарро. Он приглашал Писсарро к себе, расспрашивал его, показывал ему свои наброски, прислушивался к его замечаниям и советам.

Метте была в восторге от этого нового знакомства. В самом деле, ее муж не часто «приглашал кого-нибудь в гости». К тому же Писсарро прекрасно действовал на Гогена: в присутствии художника от угрюмости биржевика не оставалось и следа.

Вдобавок оказалось, что хотя семья Писсарро происходила из Португалии, сам он родился на Антильских островах, на принадлежащем Дании острове Сент-Томас, и таким образом был почти соотечественником Метте. И первым его учителем был датский художник Фриц Мельбюэ. Метте обрадовали все эти совпадения, и она сразу почувствовала себя с Писсарро накоротке.

Вместе с Фрицом Мельбюэ и совершил Писсарро в двадцать два года побег из родного дома, определивший его судьбу. Отец Писсарро, владевший на Сент-Томасе скобяной лавкой, несомненно, предназначал сына к коммерческой деятельности. Но юноша думал только о живописи. Еще ребенком Писсарро все время рисовал. Эта склонность углубилась в годы учения в парижском пансионе в Пасси, директор которого уговаривал Писсарро совершенствовать свое дарование. «Главное побольше рисуйте кокосовые пальмы», – советовал он молодому человеку, когда тому пришла пора возвращаться на Антильские острова. Писсарро служил в скобяной лавке отца, когда он познакомился с Мельбюэ, который предложил ему поехать с ним в Каракас, и – рассказывал Писсарро, – «я без раздумий бросил все». Три года спустя он снова поехал в Париж, на сей раз чтобы изучать там живопись… Хотя ни Гоген, ни Писсарро не задумывались над этим, сын скобяного торговца с острова Сент-Томас учил потомка семьи Тристан Москосо не одним только принципам импрессионистической живописи. Сам того не желая, он подал ему пример жизни, целиком и полностью отданной служению искусству. Искусство не терпит половинчатости. «Я бросил все» – эти три слова сыграли в жизни Гогена роль фермента.

Гоген иногда встречался с Писсарро в кафе «Новые Афины», куда, покинув кафе «Гербуа», перебралась «банда Мане», пополнившаяся новыми членами. Многочисленные участники выставок импрессионистов, их друзья, критики, кое-кто из писателей приходили сюда поболтать в круглом зале, расположенном в глубине кафе и называвшемся «Сенакль».

Биржевик больше не посылал в Салон ни одной своей работы. Он примкнул к непокорным. Можно было заранее сказать, что когда придется выбирать между гонимыми, непризнаваемыми импрессионистами и академиками, милыми сердцу добряка Шуффа, Гоген изберет первых. Импрессионисты с их главой Мане – главой неблагодарным, потому что, мечтая об официальном успехе, он отрекался от своих последователей, хотя любил их и помогал им, представляли собой единственное жизнеспособное течение современной живописи. Слова Писсарро были для Гогена откровением, но к этому откровению его подготовило все – начиная от волнения, которое он впервые почувствовал перед картинами из коллекции Ароза, и кончая влиянием Коро, а потом Мане, которое он сознательно воспринял 31.

Поль Гоген. Автопортрет с Камилем Писсарро.

Однако Гоген по-разному оценивал произведения импрессионистов, которые составляли куда менее однородную группу, чем это рисовалось насмешникам-профанам. Игра света в небесах и на воде, пробивающегося сквозь дымку испарений или сквозь листву, его переливы, тени и отражения, которые с увлечением передавали Моне, Ренуар, Сислей (Моне в это время писал серию картин под стеклянным куполом вокзала Сен-Лазар, Ренуар только что окончил «Бал в Мулен де ла Галетт», Сислей – «Наводнение в Пор-Марли»), не слишком привлекали Гогена. Эти картины были слишком радужны и воздушны, чтобы всерьез тронуть его. Подобное искусство так же мало отвечало его созерцательной натуре, как некоторые излюбленные сюжеты импрессионистов все эти полотна, где нарядные краски запечатлевали веселье воскресных народных гуляний, пригородные ресторанчики, гребцов – мужчин и женщин, скользящих в лодках по Сене, переливающейся в солнечных лучах, сады с влюбленными парочками, где в гуще зелени расцветают великолепные цветы. Гогена куда больше привлекали сельские пейзажи Писсарро, написанные в тонах более сдержанных, глухих, менее блистательные, но передававшие значительность людей и явлений, связанных с землей. Биржевик, чьи предки в общем-то еще недавно крестьянствовали в Гатине – да и разве не от крестьян унаследовал Гоген свою тяжеловесную медлительность, свою привычку все обдумывать не торопясь? – биржевик в цилиндре ни разу так и не написал ни одну из миловидных парижанок, которые, прогуливаясь под зонтиком в платьях с турнюрами, пленяли взоры многих художников, собиравшихся в кафе «Новые Афины».

Впрочем, Гоген не сошелся близко ни с кем из группы импрессионистов, за исключением одного из подопечных Писсарро – Армана Гийомена, который был старше Гогена на семь с половиной лет. За плечами Гийомена был уже довольно долгий творческий путь – он участвовал в памятной выставке Салона Отверженных в 1863 году. Но путь этот был негладким. Гийомен тоже оставался художником-любителем, может, поэтому они с Гогеном почувствовали взаимное тяготение и им было легче сблизиться друг с другом.

Гийомен служил приказчиком в бельевом магазине, потом чиновником в канцелярии Управления железной дороги Париж – Орлеан. Потом бросил службу в безумной надежде прожить живописью. Это ему не удалось. И после двух лет лишений, отказавшись делить тяжкую участь Писсарро (вместе с которым, чтобы заработать немного денег, он расписывал шторы), он вернулся на службу, стал чиновником муниципалитета.

Огюст Ренуар. Бал в Мулен де ла Галетт.

Писсарро, несмотря на свое бедственное положение, осуждал Гийомена за то, в чем видел едва ли не трусость. «Нельзя лавировать», – говорил он. Гийомен предпочел твердый заработок ненадежной стезе искусства. Но, избрав спокойную жизнь, он обрек себя на неизбежное недовольство собой. Гийомен страдал, что не может писать так, как хотел бы. И те проблемы, которые встали перед ним, не могли не возникнуть однажды перед ликвидатором, служившим у Галишона.

Гийомен присоединялся к Писсарро, когда тот навещал Гогенов.

Весной 1877 года биржевик перебрался с площади Сен-Жорж в более просторную квартиру, потому что Метте снова ждала ребенка. Беременность не очень радовала молодую женщину. «Ох уж эти дети – бог свидетель, я их не хотела!» – писала она позже в письме Шуффенекеру.

Гоген снял квартиру далеко от прежнего места жительства, на Левом берегу, в районе Вожирар – на улице Фурно, 74 (ныне улица Фальгьер). Здесь 24 декабря Метте родила ребенка – дочь, которой восхищенный Гоген поспешил дать имя своей матери – Алина… «Я видел тебя малюткой, очень спокойной, ты открыла свои красивые, очень светлые глаза – такой ты для меня и осталась навсегда».

Несколько недель спустя, 25 февраля 1878 года, в Отеле «Друо» была распродана коллекция Гюстава Ароза. Больше Гогену не придется любоваться семнадцатью картинами Делакруа, четырьмя Домье, семью Курбе, произведениями Коро и Йонкинда из коллекции своего опекуна. У него останется только воспоминание о часах, проведенных перед этими картинами, и каталог распродажи, с которым он никогда не расстанется.

Маленький угловой трехэтажный дом на улице Фурно одной стороной выходил в тупик Фремен – здесь в доме номер четыре жил посредственный скульптор Буйо. Примерно в это же время сюда переехал и другой скульптор – Обе. Это соседство, вероятно, объясняет, почему Гоген поселился в районе Вожирар, далеко от Биржи и делового квартала.

Но далекое расстояние не было помехой для Гогена. Участвуя уже на собственный страх и риск в спекуляциях, лихорадивших финансовый рынок, ликвидатор вел крупную игру, используя непрерывное повышение курса.

На биржу Гоген приезжал в двухместной карете, чем немало изумлял своих более скромных коллег, «карета ждала его до конца собрания». В гардеробе Гогена было по меньшей мере четырнадцать различных панталон.

А биржа тем временем развивала все более активную деятельность. Канули в прошлое времена, когда она пугливо отзывалась на малейшие события в мире. Теперь политика не оказывала на нее никакого влияния. Подстегиваемая посредниками и агентами по продаже ценных бумаг, оживленная толпа каждый день увеличивала все новыми приказами и без того значительное количество сделок. На рынок выбрасывали все новые ценности. В 1878 году был создан банк «Всеобщий союз», задачей которого было «собрать воедино и преобразовать в могучее бродило капиталы, принадлежащие католикам». Создатели этого банка получили «особое личное благословение его святейшества папы» и собрались противопоставить свой банк еврейским и протестантским банкам, которые в ту пору господствовали на рынке. Золотые грезы, мечты о гигантских состояниях проносились над толпой, которая наполняла невообразимым шумом большой зал биржи. Агенты кулисы хлопотали и суетились уже с десяти часов утра. Но и вечерами, с девяти до половины одиннадцатого, в холле банка «Лионский кредит» на Итальянском бульваре не умолкали их голоса.

Поль Гоген. Дети художника.

«Покупайте, продавайте!..» Боны пуэрториканского казначейства, венгерские государственные земли, бразильские железные дороги переходят из рук в руки… Гоген играет, Гоген выигрывает, кладя в карман все более крупные суммы. Его доходы превзошли все, о чем когда-либо могла мечтать Метте-София Гад.

Безусловно, Метте искренне восхищалась своим мужем – человеком, «обладавшим почти безграничной верой в свои способности добывать деньги» и эту веру полностью оправдывавшим, неутомимым тружеником, который, вместо того чтобы спокойно наслаждаться краткими часами досуга, никак не мог угомониться и еще продолжал марать свои холсты, одолеваемый «живописной блажью». Казалось, ни его ум, ни его руки не способны оставаться праздными… Руки Гогена – живые, всегда в движении, руки, точно им постоянно надо было что-то лепить, что-то создавать!

Да, Метте восхищалась этим человеком. По сути, если не считать маленькой слабости – он курил и не отказывался выпить коньяку, – у него не было недостатков. Метте досаждало лишь одно: сама она любила пошутить и посмеяться, а муж был такой серьезный, что в конце концов просто «зло брало», и вдобавок – он был нелюдим. Когда вечерами у Метте собирались друзья, Гоген, холодно обронив несколько вежливых слов, уходил к себе. Однажды случилось даже, что, удалившись к себе, он через несколько минут вернулся в ночной рубашке, и в таком виде как ни в чем не бывало прошел через всю комнату, чтобы взять нужную ему книгу, и только попросил дам «не обращать на него внимания». Не только коллеги-биржевики считали Гогена букой, упрекая его – одни в тщеславии, другие – в грубости. Почти все, кому приходилось сталкиваться с ним были о нем не лучшего мнения. А на самом деле Гоген просто оставался чуждым миру, который его окружал. Он походил на актера, который играет роль, не задумываясь над ней. Невосприимчивый к окружающему миру, он жил вне его, далеко-далеко, двигаясь, как сомнамбула, с пустым взглядом среди фантомов, созданных его воображением.

Биржевик попросил жену, чтобы она позировала ему в мастерской Буйо, который обучил Гогена технике моделирования и лепки. Гоген выполнил в глине бюст Метте, который Буйо перевел в мрамор. А потом и сам стал работать прямо в мраморе и высек бюст Эмиля.

В 1879 году Гоген почти украдкой принял участие в 4-й выставке импрессионистов, которая открылась 10 апреля на авеню де л’Опера, 28, выставив на ней статуэтку. Несомненно, Гогена приняли на эту выставку в последнюю минуту – его имя даже не значится в каталоге – и скорее всего, по настоянию Писсарро. Ему, наверное, нелегко было уговорить принять Гогена – кое-кто из импрессионистов относился к биржевику неприязненно…

Накануне закрытия выставки, 10 мая, жена Гогена родила третьего ребенка – мальчика.

Гоген дал дочери имя своей матери – Алина. Этого сына он назвал именем своего отца – Кловис. Сентиментальные воспоминания. Бука Гоген был бы горько обижен, если бы 7 июня его близкие не поздравили его с днем рождения и не пожелали ему счастья.

Много лет подряд Писсарро ездил в окрестности Понтуаза, где в самом городе, на улице Эрмитаж, снимал дом. Летом 1879 года Гоген провел у Писсарро свой отпуск.

Писсарро по-прежнему бедствовал. Продавать картины ему почти не удавалось, хотя просил он за них смехотворно мало. Он тщетно тратил силы и время в поисках любителей. «Дела мои обстоят самым жалким образом, – писал он зимой этого года Теодору Дюре. – Скоро я состарюсь, зрение мое ослабнет, а я продвинусь не дальше, чем двадцать лет назад». Но это не мешало Писсарро по-прежнему осуждать Гийомена и утверждать, что, доведись ему начать сначала, он, не колеблясь бы, бросил все». Гоген, как видно, старался помочь Писсарро и приобрел несколько его картин. Писсарро в свою очередь внушал Гогену, что он, биржевой спекулянт, вообще должен делать ставку на неизбежный успех импрессионистов в будущем.

Поль Гоген. Кловис Гоген спит. 1884 г.

В Понтуазе или поблизости от него, в Они, Гоген бок о бок со своим другом писал пейзажи. Поощрение Писсарро подбадривало его, укрепляло веру в свои силы, и Гоген решил на ближайшей выставке импрессионистов дебютировать уже всерьез, послав на нее несколько работ.

Эта пятая по счету выставка, продолжавшаяся с 1 по 30 апреля 1880 года, была устроена на антресолях дома номер 10 по улице Пирамид. Читая отпечатанные красным по зеленому фону афиши, в которых было объявлено об открытии выставки и перечислены имена участников, нельзя было не заметить отсутствия многих имен. И в самом деле, группу новаторов раздирали бесконечные распри. Некоторые художники, вроде Ренуара и Моне, покинув своих товарищей, намеревались выставиться в официальном Салоне. Надо полагать, что участие Гогена – он послал на выставку семь полотен и мраморный бюст – не способствовало укреплению взаимопонимания. И впрямь, несколько недель спустя Клод Моне заявил одному из сотрудников «Ви модерн»: «Я импрессионист, но теперь очень редко встречаюсь с моими собратьями по группе. Наш маленький храм стал банальной школой, открывающей свои двери первому встречному мазиле».

«Первый встречный мазила»! Если верно, что эти слова относились к Гогену – а такое мнение существовало, – то они были жестоки. Во всяком случае, работ биржевого маклера никто не заметил. Непримиримый противник Мане, критик газеты «Фигаро» Альбер Вольф – Гоген прозвал его «крокодилом», – не удостоил их даже намеком в своей статье о «скоплении бездарностей», какими, на его взгляд, являлись художники, выставившие свои работы на улице Пирамид. Печальный итог! Но не заслужил ли его биржевой маклер? Будь у него больше досуга, чтобы писать, углублять свои поиски, дать жизнь тому, что шевелится в нем… Но биржа!

Гоген играл на бирже и выигрывал – выигрывал с неизменным успехом. Десять тысяч франков, двадцать пять тысяч, тридцать тысяч… За последние месяцы он к изумлению и восхищению Шуффенекера заработал сорок тысяч франков золотом. Воспользовавшись этим, Гоген перебрался в новую квартиру (художник Жоббе-Дюваль, член парижского муниципалитета, сдал Гогену в районе Вожирар, на улице Карсель, 8 роскошный павильон, при котором была просторная мастерская, выходившая в громадный сад).

На гребне успеха биржевой маклер меньше чем когда-либо считался с расходами. Он беспечно засадил свой сад розами редких сортов и, уступив давнему желанию, увешал стены дома целой коллекцией картин: в несколько приемов он истратил на картины пятнадцать тысяч франков.

Метте пугала расточительность мужа, громадные суммы, выброшенные на холсты и рисунки. Впрочем, она вообще никогда не понимала и не поймет никогда, что есть на свете люди настолько безумные, что рвут друг у друга из рук за бешеные деньги прямоугольные куски холста, покрытые краской, когда на свете есть столько возможностей истратить деньги с пользой! Но Писсарро, советами которого руководствовался биржевой маклер, уверял, что это надежное помещение капитала, и Метте хотелось верить, что ее «земляк» прав. Да и потом, как она могла противодействовать Полю, который приносил в дом столько денег и приучил ее к роскоши – к роскоши, от которой бывшей гувернантке теперь будет очень трудно отказаться. Ведь Поль такой снисходительный муж!

Гоген накупил полотна Писсарро, Гийомена, Ренуара (ему повезло – он приобрел работу Ренуара за 30 франков), Моне, Сислея, Дега, Сезанна (среди последних – великолепный натюрморт), Мэри Кэссет, Домье, Йонкинда, Леви-Брауна. У Дюран-Рюэля он купил также «Голландский пейзаж» Мане. Желая приобрести еще какое-нибудь произведение творца «Олимпии», Гоген обратился к самому художнику, и тот за пятьсот франков продал ему пастель «Фуфайка».

Возможно, что именно тогда, увидев картину Гогена, Мане похвалил художника. «Очень хорошо! – сказал он, прищелкнув языком, что выражало у него восхищение.

– Что вы! – возразил Гоген. – Я всего лишь любитель!

– О, нет! – ответил Мане. – Любители – это те, кто пишут плохие картины».

«Мне было приятно это услышать», – скажет впоследствии Гоген.

А на бирже курс акций продолжал повышаться. Люди старались перехватить друг у друга новые облигации. Спекулянты, не колеблясь, заключали займы, чтобы заработать еще больше. Облигации «Всеобщего союза», в декабре 1879 года котировавшиеся по семьсот пятьдесят франков, в конце 1880 года стоили уже больше девятисот.

Гоген, с головой уходя в работу, писал и рисовал на улицах района Вожирар.

Дега, чтобы выразить свое уважение «любителю», купил у него картину.

* * *

В разгаре биржевой горячки «добряк Шуфф» сохранял трезвость ума. Воспитавшие его дядя и тетка умерли. Унаследовав от них небольшой капитал в двадцать пять тысяч франков, Шуфф решил не рисковать им в биржевой игре.

Во время осады 1870 года он познакомился на парижских бастионах с молодым человеком, который изобрел особый метод производства накладного золота, но у него не было средств, чтобы осуществить свое изобретение. Шуффенекер вошел с ним в долю. Это было надежное предприятие, компаньоны вели дело осторожно, счетоводство лежало на Шуффе – и оно стало медленно, но верно развиваться.

«Шуфф – буржуа!» – говорил Гоген.

Этот мягкий, робкий и разумный человек готовился совершить большую глупость. Его уговаривали жениться, и он склонялся к тому, чтобы дать согласие. Невеста, Луиза, его дальняя родственница, жила в монастыре. Внешне она была довольно привлекательна: миловидное двадцатилетнее личико, лукавый изгиб рта, вздернутый носик, очень красивые глаза. Тонкая талия, туго стянутая корсетом, подчеркивала маленькую упругую грудь. Но душевные и нравственные качества Луизы далеко уступали ее внешности. Луиза не отличалась умом, но зато была властной и раздражительной. Шуффенекер об этом знал. Но дядюшка Луизы, который был ее опекуном, настаивал, расхваливая свой товар: «Она с характером, это верно, но он обломается, вот увидишь! – уговаривал он добряка Шуффа. – И ни с кем она не станет такой хорошей, как с тобой». Луиза, однако, отнюдь не была в этом убеждена. Шуфф водил ее к своим друзьям, к художникам, и окружение жениха смущало Луизу, казалось ей слишком «интеллигентным». Как ни хотелось ей вырваться из монастыря, она поведала монахиням о своих сомнениях. «Да нет же, вы увидите, господин Шуффенекер научит вас, и вы сами станете ученой!» – убеждали ее монахини. Решительно все окружающие, кроме жениха и невесты, добивались этого брака: он состоялся в октябре 1880 года.

Добрейшая душа, Шуффенекер, который так неосторожно связал себя «на радость и на горе» браком, оказался куда более осмотрительным, когда дело коснулось живописи. Он противился Гогену, который пытался вырвать его из-под влияния академической живописи и связать с импрессионистами. «Вы глухи к убеждениям, Шуфф».

Но таким ли убежденным импрессионистом был сам Гоген? Что бы он сам ни думал в эту пору, его родство с импрессионистами оставалось чисто поверхностным – оно не затрагивало глубин его души. Воспроизводить реальный мир таким, каким его видит глаз, запечатлевать на холсте зрительное восприятие в его первозданном виде, посвятить себя передаче внешних явлений – того, что происходит вне художника, – разве мог признать это конечной целью искусства Гоген, для которого существовал внутренний мир, и только он один?

Поль Гоген. Обнаженная.

Гоген писал на улочках района Вожирар. Он написал церковь Сен-Ламбер, высившуюся на участке рядом с его домом. Написал свой сад и написал обнаженную женщину («Обнаженная») – позировала ему служанка Жюстина.

В этой обнаженной Гоген как нельзя более полно выразил то, что отличало его от импрессионистов. В самом деле, трудно найти что либо общее между этой женщиной, сидящей на краю дивана и склонившей безрадостное лицо над тканью, которую она штопает, и обнаженными женщинами Ренуара, с их цветущей и сверкающей плотью!

Кисть Ренуара ласкает поверхность кожи. Под кистью Гогена сквозь формы тела проступает душа. Ренуар и другие импрессионисты пишут зримое, Гоген, сознательно или нет, пытается писать то, что находится за пределами зримого, то, что это зримое в какой-то мере отражает.

Эта обнаженная настолько выделялась на фоне других произведений самого Гогена и его товарищей, что на 6-й Выставке импрессионистов в апреле 1881 года в доме номер 35 по бульвару Капуцинок, где висела эта картина, она надолго приковала к себе внимание писателя-натуралиста Гюисманса.

«В прошлом году, – писал Гюисманс, – господин Гоген выставил… серию пейзажей – этакий разжиженный, неокрепший Писсарро.

В этом году г-н Гоген представил произведение воистину самостоятельное, полотно, которое свидетельствует о неоспоримом темпераменте современного художника. Картина называется «Этюд обнаженной натуры…». Осмелюсь утверждать, что ни у одного из современных художников, работавших над обнаженной натурой, с такой силой не звучала правда жизни… Эта плоть вопиет. Нет, это не та ровная, гладкая кожа, без пупырышек, пятнышек и пор, та кожа, которую все художники окунают в чан с розовой водицей и потом проглаживают горячим утюгом. Это красная от крови эпидерма, под которой трепещут нервные волокна. И вообще, сколько правды в каждой частице этого тела – в толстоватом животе, свисающем на ляжки, в морщинах под отвислой грудью, обведенной бистром, в узловатых коленных суставах, в костлявых запястьях!.. За долгие годы г-н Гоген первый попытался изобразить современную женщину… Ему это полностью удалось, и он создал бесстрашную, правдивую картину».

После чего Гюисманс бегло упомянул семь остальных картин, деревянную «готически современную» статуэтку и медальон из крашеного гипса, которыми Гоген был представлен на выставке. «Но в пейзажах индивидуальность г-на Гогена пока еще с трудом вырывается из объятий его наставника г-на Писсарро», – писал Гюисманс с легким презрением.

Жорис-Карл Гюисманс.

Похвалы Гюисманса избавили Гогена от сомнений: он художник, настоящий художник, а не любитель. Но эти похвалы должны были и смутить его. Гюисманс в общем-то хвалил его за реализм, а Гоген безусловно испытывал по отношению к реализму то же инстинктивное сомнение, что и по отношению к импрессионизму. По сути, импрессионизм был наследником реализма. И в том и в другом случае речь шла о том, чтобы изображать «видимые предметы», правда, различными средствами. Гораздо позже, когда Гогену станет ясен смысл его собственных исканий и он поймет, к чему они ведут, он не случайно скажет об импрессионистах, что они вели свои поиски «вокруг видимого глазу, а не в таинственном центре мысли». Обнаженная, восхитившая Гюисманса, с ее тяжелым, непривлекательным телом, с ее выражением печали вовсе не была героиней натуралистического «среза жизни». Она была вестницей внутреннего мира Гогена, того неведомого мира, первым неожиданным проявлением которого и было это полотно.

Семья биржевика снова увеличилась. 12 апреля Метте произвела на свет четвертого ребенка, мальчика, Жана-Рене. У Метте было много хлопот с четырьмя детьми – Эмилем, которому было шесть с половиной лет, трехлетней Алиной, двухлетним Кловисом и новорожденным, и она еще меньше, чем прежде, интересовалась «живописной блажью» Поля, хотя и нелегко смирилась с тем, чтобы «одолжить» ему Жюстину: что за неприличная фантазия – заставить девушку позировать голой!

Шли месяцы, друзьям Метте Гоген казался все более чудаковатым. На бирже продолжался вихрь безумных спекуляций: акции Суэца, стоившие два года назад семьсот франков, теперь стоили три тысячи, акции «Всеобщего союза» с тысячи поднялись до тысячи двухсот, потом до тысячи трехсот, наконец до полутора тысяч… Гоген по-прежнему зарабатывал огромные деньги – ему бы радоваться, а он, наоборот, все мрачнел. Из него нельзя было вытянуть ни слова.

Однажды Гоген с женой отправился в гости к свояку, Фрицу Таулову, где встретил другого норвежского художника, Скредсвига, которому в этом году жюри Салона присудило медаль третьей степени. Польщенный этой честью, Кристиан Скредсвиг, человек и вообще-то любезный и добродушный, восхищался Салоном 1881 года, говорил, что он был «великолепен», что там были выставлены замечательные полотна. «А как по-вашему, господин Гоген?» – любезно спросил он биржевого маклера. «Я видел в Салоне только одну картину – Мане» – ледяным тоном отрезал Гоген. Чуть позже Скредсвиг увидел, как Гоген, схватив канделябр, отправился в мастерскую Таулова посмотреть его работы и там расхаживал от одной к другой, пожимая плечами. Странная личность этот молчун маклер!

И даже еще более странная, чем предполагал Скредсвиг! Этот человек нигде не чувствовал себя на своем месте, всюду оставался чужаком. Он остался чужим миру дельцов, кругу, где меж тем блистательно преуспел. Чужим парижскому обществу с принятыми в нем обычаями и любезностями. Чужим даже своей эпохе, европейскому буржуазному и материалистическому миру Европы конца XIX века, который так увлекся наукой, что стал отрицать духовное, субъективное начало, власть мечты и чувства. Вот почему Гогену было не по себе и среди импрессионистов: если Золя, написавший за год до этого «Нана», стремился создать «экспериментальный» роман, то и импрессионисты не избежали общего поветрия. Именно стремясь к объективному наблюдению, они писали не предметы, а их видимость, и возражали против того, чтобы разум вклинивался между глазом и рукой, когда художник анализирует и передает на холсте мимолетную игру света.

Да, странная личность этот маклер, ищущий собственную душу, – всюду чужой, нигде не способный ужиться. С глубоким душевным волнением прочтет он однажды стихи, написанные никому не известным преподавателем английского языка, другом Мане, Стефаном Малларме:

Тоскует плоть, увы! К чему листать страницы?

Все книги прочтены! Я чувствую, как птицы

От счастья пьяны там, меж небом и водой.

Бежать, бежать! Ни сад, заросший лебедой

Пусть отражался он так часто в нежном взоре,

Не исцелит тоски души, вдохнувшей море.

О ночь! Ни лампы свет, в тиши передо мной

Ложащийся на лист, хранимый белизной,

Ни молодая мать, кормящая ребенка.

Уходим в плаванье! Мой стимер, свистни звонко

И в мир экзотики, в лазурь чужих морей,

Качая мачтами, неси меня скорей!

Гоген потому так страстно отдавался живописи, что видел в ней путь к освобождению. Еле сдерживая нетерпение, он начал роптать против повинностей, которые налагала на него его профессия. Часы, которые он отдавал бирже, это были часы смерти, а не жизни, безвозвратно потерянное время. Ах, если бы ремесло биржевика не обкрадывало его, отнимая у него время, если бы он мог писать изо дня в день, он узнал бы во всей его полноте счастье быть наконец самим собой. Только с кистью в руке Гоген чувствовал, что живет.

Гоген ходил на выставки, в галереи, в музеи, изучал, размышлял. Все давало ему пищу для раздумий – и колючее искусство Дега, столь далекое от импрессионизма во вкусе Клода Моне, и стилизованное, рассудочное искусство Пюви де Шаванна, и гравюры великих японцев, и азиатская скульптура. Восток притягивал его. Вдохновляясь восточными мотивами, он работал над деревянной скульптурой. У папаши Мори, француза, когда-то жившего в Лиме, он увидел индейские украшения, керамические изделия инков. Короткий, щемящий всплеск тоски по далекой стране – на весенней выставке Гоген представил «Маленького юнгу». Искусство необъятна, как сама жизнь. Из поколения в поколение искусство оплодотворяют великие самцы человеческого стада: «королевский тигр» – Веласкес или Рембрандт, «грозный лев, который отваживался на все». Гоген, импрессионист, отнюдь не ортодоксальный в своих вкусах, восхищался Энгром и, подобно Дега, непрерывно возвращался к этому художнику, в котором чувствуется «внутренняя жизнь» и под «внешней холодностью… таится глубокий жар, кипучая страсть».

Эдуар Мане. Портрет Стефана Малларме.

В Салоне, который так расхваливал Скредсвиг, Гоген обменялся несколькими словами с Пюви де Шаванном, который выставил там своего «Бедного рыбака».

– Ну почему же они не понимают? – воскликнул Пюви, обращаясь к маклеру и намекая на какого-то злобствующего критика. – Ведь картина совершенно проста!

– А с этими людьми надо говорить загадками, потому что все равно они смотрят и не видят, слушают и не слышат! – отозвался Гоген.

Уж не притягивало ли Гогена в «Бедном рыбаке» именно то, что не нравилось некоторым критикам, в том числе Гюисмансу, упрекавшему Пюви в «наивной жестокости» и «нарочитой неумелости примитива»?..

Летом, как только пришло время его летнего отпуска, Гоген вернулся в Понтуаз, к Писсарро. С мая в Понтуазе жил также друг Писсарро Сезанн. За истекшие годы искусство Сезанна претерпело большие изменения. И для этого художника импрессионизм не был конечной целью. Его не удовлетворяли чисто зрительные ощущения. Они – только элемент, который художник должен преобразовать, «осмыслить», чтобы «скомпоновать». Гоген с таким интересом наблюдал за работой художника из Экса («Ну и художник этот чертов Сезанн! Все время играет на большом органе!»), что подозрительный провансалец стал беспокоиться: уж не собирается ли этот маклер, чего доброго, воспользоваться его восприятием, «стянуть у него мотивы». Недоверие это несколько смягчалось явным уважением маклера к живописи Сезанна – сам Сезанн, человек грубый и зачастую неприятный в обращении, нравился Гогену значительно меньше. Но вот удивился бы художник из Экса, если бы узнал, как воспринимает его Гоген. Сезанн, говорил Гоген, напоминает «древнего левантинца», от него веет каким-то восточным мистицизмом.

Недели отдыха пролетели быстро. Гоген нехотя вернулся на улицу Карсель. «Я слышал, как вы однажды высказывали одну теорию, – писал он в письме к Писсарро. – Заниматься живописью надо, мол, непременно в Париже, чтобы обмениваться мыслями. А что же происходит на деле? Мы, бедные, жаримся в «Новых Афинах», а вы, ни о чем не помышляя, живете себе отшельником… Надеюсь, что вы вернетесь в ближайшие дни».

А курс акций на бирже продолжал повышаться. Акции «Всеобщего союза» поднялись до тысячи семьсот, тысячи восьмисот, двух тысяч франков… Католический банк переживал эпоху расцвета. Его деятельность распространилась уже на всю Центральную Европу, в особенности на Австрию, где открылся его филиал – Земельный банк. Банк финансировал много других предприятий, в частности предоставил сербам заем в сто миллионов франков. Эти бесчисленные операции требовали непрерывного притока капиталов. В ноябре, чтобы увеличить свой капитал, банк выбросил на рынок новые ценные бумаги на сумму сто тысяч франков. Ходили слухи, что ради того, чтобы повысить их курс, Католический банк через подставных лиц приобрел большой пакет собственных акций.

Пюви де Шаванн. Бедный рыбак.

Покупайте, продавайте!.. Счастливцы Писсарро и Сезанн! Они могут в любую минуту заниматься живописью, неуклонно, настойчиво продолжать свои поиски! А он, Гоген, должен то и дело от нее отрываться. Недовольный тем, что он пишет, мучительно преодолевая трудности, по многу раз переделывая картины, он с каждым днем все сильнее раздражался против своего биржевого ремесла. Живописью нельзя заниматься на досуге! Он устал, ему надоело разрываться между искусством и биржей, он вконец измучен. На исходе 1881 года он написал Писсарро, что не хочет оставаться художником-дилетантом и решил бросить финансовую деятельность. К тому же, добавлял он, дела идут неважно. Может быть, Гоген проиграл на бирже.

Гоген подолгу молчал, потом вдруг внезапно изливал свои задушевные чувства. Он доверил свои планы Шуффенекеру. «Да, но семью-то кормить надо!» – возражал ему Шуфф. Гоген покачивал головой. Он только что продал свою картину проезжему датскому коммерсанту, который «намерен отстаивать импрессионизм перед своими соотечественниками». Гоген быстро добьется успеха в живописи, как добился успеха на бирже. Разве он не доказал, что он человек практический?

– Шуфф – буржуа, – говорил Гоген.

И бледная мимолетная улыбка освещала его резко очерченное лицо с горькой складкой губ и тяжелыми зеленоватыми веками, из-под которых искоса смотрели глаза, подернутые дымкой грезы…

Поль Гоген. Сад Писсарро. 1881 г.

Назад: I. Эльдорадо

Дальше: III. Датское Королевство