IV. Идол с поднятыми руками

Страдать стоя, стоя, страдать минута за минутой. И наступит мгновенье, когда тебе больше нечем дышать, ты не выдерживаешь, ты молишь: «Господи! У меня нет больше сил, дай мне пасть на колени!» Но Он не дает, он хочет, чтобы мы, живые, стояли на этой земле, минута за минутой, не зная передышки.Пиранделло. Жизнь, которую я тебе дал (слова Донны Анны)

Гоген пытался взять себя в руки. Он был почти рад, что у него столько забот. Пока он бегал по округе в поисках свободного участка земли, пока хлопотал о ссуде в Земледельческой кассе Папеэте, он по крайней мере не думал.

Единственный свободный участок земли в Пунаауиа оказался расположен неподалеку от прежнего жилья Гогена. Он растянулся на сто тридцать метров вдоль дороги, ведущей к кладбищу. Это было многовато. Но делать нечего! Гоген решил купить его. Участок обойдется в семьсот франков, подсчитывал Гоген, но на нем растет не меньше сотни кокосовых пальм, а это может принести пятьсот франков в год. Смирив свою гордость, Гоген просил, умолял правление Земледельческой кассы дать ему на год ссуду в тысячу франков. В конце концов ему дали такую ссуду из 10 процентов годовых.

Гоген начал строить новую хижину. С одной стороны в ней было оборудовано жилое помещение, а с другой – расположенная чуть ниже мастерская в шесть метров длиной. Перед хижиной художник разбил маленький сад. «Ах, если бы нас было двое!» – восклицал он, тоскуя о каком-нибудь друге. Он еще в начале года звал к себе Монфреда и Сегена. Временами, в особенности когда на землю низвергались тяжелые и теплые тропические ливни, окрашивавшие хижины Пунаауиа в серый цвет, Гогена угнетало одиночество. Одиночество и отчаяние.

Плачешь? А что же ты сделал?

Вспомни скорей,

Что, непутевый, ты сделал

С жизнью своей?

В таком безвыходном положении Гоген не был еще никогда. Ни Шоде, никто другой денег не присылали. Здоровье его снова пошатнулось. В июне ему пришлось лечиться от конъюнктивита в обоих глазах. Теперь у него болели и отекали ноги. Гогена мучила экзема. Он принимал мышьяк, но это мало помогало. К болям в щиколотках, зачастую невыносимым, прибавились головокружения, приступы лихорадки. В иные дни он мог оставаться на ногах не больше четырех часов.

«Переводы Шоде очень меня поддержали, – писал Гоген Монфреду в июле, – но потом все эти последние горести доконали меня». Он задолжал теперь полторы тысячи франков и исчерпал весь кредит – торговец-китаец не отпускал ему в долг даже хлеба. Когда Гоген получит деньги – если он вообще их получит! – «они уйдут на то, чтобы заткнуть кое-какие дыры и продержаться два-три месяца, а потом опять все сначала. Так дальше жить нельзя».

В январе Гоген выслал доверенность Монфреду, чтобы взыскать долг с Добура. Но «каналья» Добур оспорил требование. Гоген обратился к другим своим должникам – к Мофра, которому в сентябре отправил резкое письмо. Но чего ждать? Если Шоде с февраля хранит молчание, стало быть, он отказался от Гогена, как Леви. «Безумная, жалкая и злополучная затея, моя поездка на Таити!.. Я вижу один исход – смерть, которая от всего избавляет».

Мысль о смерти преследовала Гогена. Не только мысль о добровольной смерти, на которую он в один прекрасный день, несомненно, должен будет решиться, хотя она внушала ему отвращение, потому что он считал, что, убив себя, он уклонится от исполнения долга, но и мысль о смерти вообще, хотя она и была для него связана с мыслью о самоубийстве. С уходом из жизни Алины перед Гогеном разверзлись таинственные врата. Гоген, который слал Монфреду письма, пестрившие одними только цифрами, который из месяца в месяц вел все те же бесполезные подсчеты, на самом деле был человеком, который глядит в бездну. Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем? В чем смысл нашей бесцельной истории? Все в этом мире лишь хаос, беспорядочное размножение, абсурд…

Со времени приезда на Таити Гоген переписывал на больших переплетенных в кожу листах бумаги текст «Ноа Ноа», отредактированный Морисом. Он проиллюстрировал этот текст, в котором все еще не хватало многих поэм Мориса, акварелями, гравюрами на дереве и фотографиями. Закончив переписку – в рукописи оказалось двести четыре страницы, – он добавил в конце кое-какие размышления и воспоминания под общим названием «Разное». В частности, он посвятил страницу картине, которую собирался написать, монументальной композиции, «торжественной, как религиозное заклинание», в центре которой должна была быть фигура маорийской женщины, превращенной как бы в идола и стоящей перед группой деревьев, «какие растут не на земле, а только в раю». Гоген, без сомнения, еще не очень ясно представлял себе, что это будет за картина и какое значение она приобретет для него под влиянием всех событий и тоски, которая его снедала. Но он чувствовал, угадывал, что эта картина будет «шедевром».

Художник непрерывно думал о смерти, о потустороннем мире и о Боге. Он снова взялся за рукопись «Ноа Ноа» и начал вписывать в нее длинный и довольно сумбурный очерк, который назвал «Католическая церковь и современность». Отталкиваясь от брошюры «Исторический Христос», опубликованной в Сан-Франциско, автор «Желтого Христа» выступал против влияния католицизма. «Разить надо не легендарного Христа, надо метить выше, идти в глубь истории… Надо убить Бога» – церковного Бога, Бога всех культов, ибо в глазах Гогена все они равно «идолопоклонство».

«Перед лицом великой тайны ты горделиво восклицаешь: «Я нашел!» И заменяешь непостижимое, столь дорогое поэтам и другим восприимчивым сердцам, совершенно определенным существам, созданным по твоему подобию, жалким, мелочным, злым и несправедливым, готовым заглядывать в задний проход каждому из своих ничтожных творений. Этот бог внемлет твоим молитвам, у него свои прихоти. Он часто гневается, но успокаивается в ответ на мольбы жалкого создания, которое он сотворил…»

Гоген отнюдь не исповедовал атеизма. «Я любил Бога, – писал он, – не ведая Его, не пытаясь определить, не понимая». Но хоть Гоген и интересовался буддизмом и находил в Евангелиях «мудрость, возвышенную мысль в ее самом благородном виде», в вере, как и в науке, он не нашел ответа на мучившие его вопросы.

«Непостижимая тайна останется такой, какой была всегда, есть и будет – непостижимой. Бог не принадлежит ни ученым, ни логикам. Он принадлежит поэтам, миру Грезы. Он символ Красоты, сама Красота».

Быть может, следует верить в своего рода метемпсихоз – переселение душ, в постепенное и непрерывное развитие души в ее последовательных превращениях – «вплоть до окончательного расцвета».

Пока Гоген писал эти заметки, состояние его здоровья резко ухудшилось. Болезнь сердца вызывала непрерывные удушья, почти каждый день он харкал кровью. «Каркас еще сопротивляется, но в конце концов треснет», – с горьким удовлетворением замечал Гоген. Обострение болезни и в самом деле успокаивало его: ему не придется наложить на себя руки, природа сама позаботится о нем. «Таким образом, я умру, не испытывая укоров совести».

В ноябре Гоген получил сто двадцать шесть франков от Монфреда – остаток от пятисот франков, выплаченных Шоде, которые Монфред потратил на краски, рамы, ботинки – все то, что Гоген просил купить за этот год. Эта сумма была так ничтожна, что не могла ничего изменить в положении Гогена, она дала ему только маленькую передышку. Но к чему она? Монфреду, который сообщил Гогену, что один из друзей-литераторов хочет посвятить ему очерк, Гоген ответил:

«На мой взгляд, обо мне уже сказано все, что надо было сказать, и все, что не надо. Я хочу одного – молчания, молчания и еще раз молчания. Пусть мне дадут умереть спокойно, в забвении, а если мне суждено жить, тем более пусть оставят меня в покое и в забвении. Не все ли равно, называют меня учеником Бернара или Серюзье! Если мои произведения хороши, их ничто не унизит, а если они дерьмо, не стоит их золотить и втирать людям очки насчет качества товара. Так или иначе, общество не может упрекнуть меня, что я обманом выманил много денег из его кармана».

За шестьдесят лет до этого, в других, хотя и не менее драматических обстоятельствах, другой человек тоже просил не говорить о нем. «Когда все кончится, забудьте меня, это мое последнее желание», – писал в 1838 году дед Гогена, Андре Шазаль, когда его распри с женой, Флорой Тристан, уже почти подошли к концу. Кто мы? Откуда мы пришли? Голос Гогена сливался теперь с голосом Андре Шазаля, как накануне он сливался и еще сольется в будущем с голосом Флоры Тристан или с другими, более далекими, безымянными, доносящимися из глубины времен голосами. В нас звучат мертвые, но вечно живые голоса. «Тупапау» не спускаются с гор. Они живут и действуют в нас самих. Это в нас самих бодрствует дух умерших.

В том же самом письме к Монфреду Гоген написал: «Кто знает, что может случиться. Если я внезапно умру, возьмите себе на память обо мне все хранящиеся у вас картины – для моей семьи они всегда будут обузой».

Почта в декабре, как всегда, была скудной. Кроме обычного коротенького письма от Монфреда она принесла только номер «Ревю бланш» от 15 октября, в котором Шарль Морис, как он уже сообщил Гогену, опубликовал начало «Ноа Ноа».

«Вы советуете мне лечь в дрейф, – писал художник Монфреду. – Но вы сами отчасти моряк и, стало быть, знаете, что без фока и бизани в дрейф не ляжешь, даже при сухих парусах. А я тщетно искал в своем трюме хоть клочок парусины – его там нет. Здоровье мое из рук вон плохо, а у меня нет ни минуты покоя, ни даже куска хлеба, чтобы восстановить силы. Поддерживаю себя водой, иногда плодами гуавы и манго, которые сейчас поспели, да еще пресноводными креветками, когда моей вахине удается их раздобыть».

Гоген надеялся, что ему скоро придет конец, что сердце не выдержит. И вдруг в декабре нежданно-негаданно он почувствовал себя лучше. Нет, не суждено ему «умереть естественной смертью». Тем хуже, больше он увиливать не станет. Его решение бесповоротно: если ближайшая почта в январе 1898 года не принесет ему денег ни от Шоде, ни от других кредиторов, он покончит с собой.

А неожиданно вернувшиеся силы он употребит на то, чтобы перед смертью написать большую картину, которую он обдумывал уже много месяцев, – композицию с идолом, которая, как он сказал, должна стать его шедевром. Но зачем ему писать эту картину? Жизнь от него уходит, мечты погибли, все рухнуло. Что для него теперь успех или неуспех, что для него сама жизнь? Зачем же создавать еще одну картину и какое значение имеют шедевры? В самом деле, Гоген мог бездеятельно ждать в лагуне Пунаауиа избавительной смерти, конца своей судьбы. Но Гоген не был бы Гогеном, если бы то, что сделало его таким, каким он был, не бросило его навстречу этой судьбе, не определило ее неизбежность. Да, прав был Шуффенекер – будь Гоген другим человеком, осторожным и предусмотрительным, мудрецом или ловкачом, он не был бы несчастным, загнанным в трагический тупик, но он не был бы и ясновидцем, одержимым своей мечтой и наделенным особым даром, не был бы художником, который создал свои прежние творения и в ожидании конца развертывал в своей мастерской холст размером полтора метра на четыре, который он хотел написать, прежде чем покончить с собой. Ради кого? Ни ради кого. Перед этой картиной – самой большой, какую он когда-либо написал, он просто отдавался потребности уступить силам, которые создали его таким, каким он был, которые определили его творения и его судьбу. Отдавался потребности еще один раз быть самим собой, причем по самому большому счету.

На поверхности грубого холста – неровной, узловатой мешковине – Гоген развернул историю человеческой жизни от рождения до смерти, расположив ее вокруг идола, поднятые руки которого тянутся к созревшим плодам. Художник работал в таком азарте, с такой страстью, что не ощущал ни усталости, ни голода, и так отчетливо видел перед собой будущее произведение, что писал в один присест, сразу кистью, без предварительных эскизов и поправок. Он, всегда утверждавший, что надо освобождаться от всяких правил, на этот раз отбросил их с такой решимостью, как никогда прежде. Он был теперь просто человеком, который, оказавшись один на один со смертью, вел разговор с самим собой, повторяя три вопроса, которые он потом написал в левом углу картины: «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?»

В роще, на берегу ручья, оранжевые фигуры выделяются на синем и зеленом фоне. Спящий младенец и три туземные женщины символизируют нарождающуюся жизнь, счастливую жизнь, расцвет которой воплощает своим телом красавица маорийка с поднятыми руками. Для этого идола плоти позировала Пахура. Какой волшебной простотой могла бы быть исполнена жизнь людей, если бы они могли вновь найти путь к потерянному раю! Но позади Пахуры, в сумраке, ведут спор две зловещие, одетые в пурпур фигуры. Они олицетворяют беспокойство человека, который не может не думать о своей судьбе и терзается тоской и болью. Двум фигурам в правой части картины отвечает каменный идол слева – он высится там, умиротворяющий, призывающий человека погрузиться в лоно природы, принять свою участь. Слева, с самого края, покорная фигура старой женщины – женщина думает о смерти. Рядом с ней птица «Nevermore» прижимает лапой ящерицу. Глупая птица «завершает поэму», она воплощает «тщету бесполезных слов».

Гоген закончил картину как раз к тому сроку, который он назначил себе для самоубийства. Ничего не получив с январской почтой, он взял мышьяк, прописанный ему против экземы, и поднялся на гору, в поисках убежища, где он мог бы покончить счеты с жизнью. Был вечер. Ночь принесет Гогену покой. Завтра муравьи будут пожирать его труп…

В пятнадцати тысячах километров от Пунаауиа, во Франции, люди интриговали, строили козни, старались оттеснить друг друга. «Вы великий мастер действовать неумело», – сказал однажды Дега Гогену. В этот час, когда доведенный до отчаяния художник с Таити принял мышьяк, во всем мире едва ли набралось бы пять человек, которые беспокоились о нем. Но разве тех, кто думал о старом Сезанне, было больше? Экс-ан-Прованс был так же, как Пунаауиа, удален от сцены, где состязались самолюбия, где, действуя локтями, оспаривали друг у друга то, что Гоген называл «побрякушками людского тщеславия», сонмы ничтожеств, которые считают себя солью земли, в то время как они всего лишь ее прах. Но как жалка была вся эта суета, эта беспринципная возня, как мелочны эти происки! Они ничего не могли изменить – отшельник из Пунаауиа, как и отшельник из Экс-ан-Прованса, все равно оставались двумя величайшими из всех живых художников. Только творчество говорит само за себя. Гоген оставил последнюю картину на том месте, где он ее закончил. В правом углу еще не просохла его подпись. И в те минуты, когда под действием мышьяка у него начались схватки и рвоты, его произведение, покоившееся в сумраке мастерской, уже зажило жизнью, выпадающей на долю лишь тех произведений, в которые их создатель вложил свою душу и которым суждено бессмертие.

Поль Сезанн. Гора Сен-Виктуар.

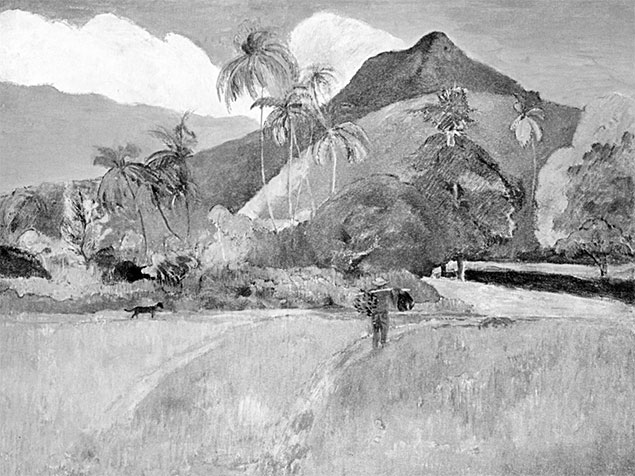

Поль Гоген. Горы на Таити.

Гоген принял такую большую дозу мышьяка, что у него не прекращалась рвота. Это его и спасло. Корчась в судорогах, он всю ночь напролет «жестоко страдал», а на рассвете понял, что смерть его отвергла. Еле держась на ногах, он поплелся к своей хижине.

Целый месяц Гогена мучили приступы тошноты, головокружения, спазмы и сердцебиения. Он был словно оглушен. Огромное напряжение, какого ему стоила картина, а потом встряска, которую перенес его организм, притупили его жизненную энергию. Но это состояние полупрострации было вызвано не одними только физическими причинами. Кризис, пережитый им, подготавливался месяцами и годами. Это был кризис человека, который шаг за шагом терял все то, что составляло для него смысл жизни, и у которого остались силы только на то, чтобы выкричать свою боль. Но дойдя до высшей точки, кризис этим разрешился и исчерпал себя. В душе Гогена вдруг воцарился великий покой. Покой примирения со своей участью.

Назад: III. Алина

Дальше: Часть четвертая. Дом наслаждений (1898–1903)