Глава CXXXV. Погоня, день третий

Взошла свежая и ясная заря третьего дня; и снова одинокого ночного стража на фок-мачте сменили добровольные дневные дозорные, густо усеявшие каждую мачту, каждую рею.

– Видите его? – окликнул их Ахав; но кита ещё не было видно.

– Но всё равно, мы идём по его прямому следу; нужно только не терять след, вот и всё. Эй, на штурвале, так держать, курс прежний. И опять какой прекрасный день! Будь этот мир создан только сейчас, чтобы служить беседкой для ангелов, в которую лишь сегодня впервые гостеприимно распахнули им дверь, и тогда бы не мог взойти над миром день прекраснее этого! Вот пища для размышлений, будь у Ахава время размышлять; но Ахав никогда не думает, он только чувствует, только чувствует; этого достаточно для всякого смертного. Думать – дерзость. Одному только богу принадлежит это право, эта привилегия. Размышление должно протекать в прохладе и в покое, а наши бедные сердца слишком сильно колотятся, наш мозг слишком горяч для этого. Правда, иногда мне кажется, что мой мозг спокоен, словно заморожен; потому что старый мой череп трещит, точно стакан, содержимое которого обратилось в лёд и вот-вот разнесёт его вдребезги. Но всё же эти волосы продолжают расти, даже вот в это самое мгновение, а для роста ведь нужно тепло; впрочем, нет, они как сорная трава, что может вырасти повсюду: и в трещинах гренландского ледника, и на Везувии между глыбами лавы. Как развевает их неистовый ветер; они хлещут меня по лицу, точно шкоты разорванных парусов, что хлещут по палубе штормующего судна. Подлый ветер, который прежде дул, наверное, сквозь тюремные коридоры и камеры узников, дул в больничных палатах, а теперь прилетел сюда и дует здесь с видом невинной овечки. Долой его! Он запятнан. Будь я ветром, не стал бы я больше дуть над этим порочным, подлым миром. Я бы заполз в какую-нибудь тёмную пещеру и сидел там. А ведь ветер величав и доблестен! Кто, когда мог одолеть ветер? Во всякой битве за ним остаётся последний, беспощаднейший удар. А бросишься на него с кулаками, – и ты пробежал его насквозь. Ха! трусливый ветер, ты поражаешь нагого человека, но сам страшишься принять хоть один ответный удар. Даже Ахав храбрее тебя – и благороднее тебя. О, если бы у ветра было тело; но всё то, что выводит из себя и оскорбляет человека, бестелесно, хоть бестелесно только как объект, но не как источник действия. В этом всё отличие, вся хитрая и о! какая зловредная разница! И всё же я повторяю опять и готов поклясться, что есть в ветре нечто возвышенное и благородное. Вот эти тёплые пассаты, например, что ровно дуют под ясными небесами со всей своей твёрдой, ласкающей мощью; и никогда не уклоняются от цели, как бы ни лавировали, ни крутились низменные морские течения; и как бы ни петляли, ни тыкались, не зная, куда податься, величавые Миссисипи на суше. И клянусь извечными Полюсами! эти самые пассаты, что гонят прямо вперёд моё доброе судно; эти же самые пассаты – или что-то на них похожее, такое же надёжное и сильное, – гонят вперёд корабль моей души! За дело! Эй, наверху! Что видите вы там?

– Ничего, сэр.

– Ничего! а уж дело к полудню! Дублон пустили по миру попрошайничать! Ну-ка, где солнце? А, так я и знал. Я его перегнал. Что же, значит, я теперь впереди? И он гонится за мной, а не я за ним? Нехорошо. Я мог бы, кстати, предусмотреть это, глупец! Тут всё дело в гарпунах и в клубке линей, которые он тянет за собой по воде. Да, да, видно, я перегнал его минувшей ночью. К повороту! Эй, спуститься вниз всем, кроме очередных дозорных! К брасам!

До этого ветер дул «Пекоду» в корму, так что теперь, повернув в противоположную сторону, судно круто вырезалось против ветра, взбивая пену на своём собственном и без того пенном следе.

– Прямо против ветра правит он теперь навстречу разверстой пасти, – тихо промолвил Старбек, закрепляя у борта только что вытянутый грот-брас. – Спаси нас бог, но я уже чувствую, что кости мои отсырели и увлажняют изнутри моё тело. Я чувствую, что, выполняя его команды, я нарушаю веления моего бога.

– Поднять меня на мачту! – крикнул Ахав, подходя к пеньковой корзине. – Теперь мы должны скоро встретиться с ним.

– Слушаю, сэр. – Старбек поспешно исполнил приказ Ахава. И вот уже Ахав опять повис высоко над палубой.

Прошёл час, растянутый золотой канителью на целые столетия. Само время затаило дух в нетерпеливом ожидании. Наконец румба на три вправо с наветренной стороны Ахав разглядел далёкий фонтан, и в тот же миг, возвещая о нём, с трёх мачт взметнулись к небу три возгласа, точно три языка пламени.

– Лицом к лицу встречаю я тебя сегодня, на третий день, о Моби Дик! Эй, на палубе! Круче обрасопить реи; идти прямо в лоб ветру! Он ещё слишком далеко, мистер Старбек, вельботы спускать рано. Паруса заполоскали! Нужно молоток держать над головой у рулевого! Вот так. Он движется быстро; надо мне спускаться. Обведу только ещё раз отсюда сверху взглядом морские дали; на это ещё достанет времени. Древний, древний вид, и в то же время такой молодой; да, он ничуть не изменился с тех пор, как я впервые взглянул на него мальчуганом с песчаных дюн Нантакета! Всё тот же! всё тот же! и для Ноя, и для меня. А там вдали с подветренной стороны идёт небольшой дождь. Как там, должно быть, сейчас хорошо! в той стороне, верно, лежит путь, ведущий куда-то, к каким-то небывалым берегам, покрытым рощами, ещё роскошнее пальмовых. Подветренная сторона! Туда держит путь белый кит [так]; и, значит, глядеть мне нужно против ветра – хоть горше, да вернее. Однако прощай, прощай, старая мачта! Но что это? зелень? да, мох пророс здесь в извилистых трещинах. Но на голове Ахава не видно зелёных следов непогоды! Есть всё же разница между старостью человека и старостью материи. Однако что правда, то правда, старая мачта, мы оба состарились с тобою; но корпус у нас ещё прочен, не правда ли, о мой корабль? Только ноги не хватает, и всё. Клянусь, это мёртвое дерево во всём превосходит мою собственную живую плоть. Я не могу идти с ним ни в какое сравнение; и я знал суда, сколоченные из мёртвой древесины, что пережили немало людей, сбитых из живучей плоти их жизнелюбивых отцов. Как это он говорил? он всё же пойдёт впереди меня, мой лоцман; и тем не менее я ещё увижу его? Но где? Сохраню ли я мои глаза на дне морском, если мне придётся спуститься вниз по этой бесконечной лестнице? Но ведь я всю ночь уходил от тех мест, где он пошёл на дно. Так-то; как и многие другие, ты говорил ужасную истину там, где дело касалось тебя самого, о парс; но что до Ахава, то здесь ты промахнулся. Прощай, мачта, хорошенько следи за китом, покуда меня нет. Мы ещё потолкуем с тобой завтра, нет, сегодня вечером, когда Белый Кит будет лежать там, у борта, пришвартованный с головы и с хвоста.

Он дал знак и, всё ещё озираясь, соскользнул из голубой расселины неба на палубу.

Вскоре стали спускать вельботы; но уже стоя в своей ладье, Ахав задумался на мгновение и, знаком подозвав к себе старшего помощника, который тянул на палубе лопарь талей, приказал ему задержать спуск.

– Старбек!

– Сэр?

– В третий раз уходит корабль души моей в это плавание, Старбек.

– Да, сэр, такова была ваша воля.

– Иные суда выходят из гавани, и с тех пор никто уже о них ничего не знает, Старбек!

– Истина, сэр, скорбная истина.

– Иные люди умирают во время прилива; другие – когда вода отступает; третьи – в разгар наводнения. А мне кажется сейчас, что я высокий морской вал, весь вспенившийся и свернувшийся белым гребнем, Старбек. Я стар; пожмём друг другу руки, друг.

Их руки встретились; их взоры слились; слёзы Старбека словно склеили их.

– О капитан, мой капитан! благородное сердце! вернитесь! Видите? это плачет храбрый человек; сколь же велика должна быть боль увещевания!

– Спустить вельбот! – вскричал Ахав, отбросив прочь руку помощника. – Команда, готовься!

А через мгновение лодка уже выгребала из-под самой кормы корабля.

– Акулы! Акулы! – раздался вдруг вопль из низкого кормового иллюминатора. – О мой господин, вернись!

Но Ахав ничего не слышал, потому что в эту минуту он сам поднял свой громкий голос; и лодка рванулась вперёд.

А ведь голос из иллюминатора возгласил правду; ибо едва только Ахав отвалил от борта, как множество акул, словно вынырнувших из-под корабельного киля, стали злобно хватать зубами вёсла, всякий раз как их опускали в воду, и так с оскаленными пастями потянулись вслед за лодкой. Подобные вещи нередко случаются с вельботами в этих изобилующих живностью водах, где акулы подчас следуют за ними с тем же упорством предвидения, с каким стервятники парят над знамёнами армий, выступающих в поход за восток. Но это были первые акулы, встретившиеся «Пекоду» с тех пор, как был замечен Белый Кит; и то ли потому, что гребцы Ахава были все азиатами, чья плоть особенно приятно щекотала нюх акулам – что, как известно, нередко бывает, – то ли по другой какой-то причине, но они следовали только за его лодкой, даже и не приближаясь к остальным.

– О сердце из кованой стали! – проговорил Старбек, глядя за борт вослед удаляющейся лодке. – Неужели ты можешь ещё смело звенеть? когда твой киль скользит среди кровожадных акул, что теснятся вслед за тобой, разинув пасти; и это на третий, решающий день погони? Ибо, если три дня сливаются в одном неотступном преследовании, значит, первый день – это утро, второй – полдень, а третий – вечер и, стало быть, конец всему делу, какой бы конец ни был ему уготован. О! Господи! что это пронизывает меня с головы до ног, оставляя мертвенно-спокойным и в то же время полным ожидания? застывшим в дрожи? Будущее проплывает передо мной пустыми очертаниями и остовами; а прошлое словно затянуто дымкой. Мэри, девочка моя! в бледном нимбе исчезаешь ты у меня за спиной; сынок! только глаза твои ещё видны мне. Какие они стали у тебя удивительно синие. Разрешаются сложнейшие загадки жизни; но набегают хмурые тучи и заслоняют всё. Неужели подходит к концу моё плавание? Ноги у меня подкашиваются, будто я целый день шагал без передышки. Надо пощупать твоё сердце – бьётся ещё? Встряхнись, Старбек! Надо предотвратить это… не стой, двигайся! кричи! Эй, на мачтах! Видите, мой сынок машет ручкой с холма?.. Безумец… Эй, наверху! Хорошенько следите за вельботами; замечайте, куда идёт кит!.. Хо! Опять? Отгоните прочь этого ястреба! глядите! Он клюёт… он вырывает мой флюгер, – старший помощник указывал на багряный флаг, реющий над грот-мачтой. – Ха! он взмыл ввысь, он уносит его! Где сейчас капитан?.. Видишь ли ты это, о Ахав? Трепещи! трепещи!

Вельботы не успели ещё отойти далеко от судна, когда по условному жесту дозорных – по опущенной вниз руке – Ахав узнал о том, что кит ушёл под воду; но, стремясь очутиться поближе к нему, когда он снова всплывёт, Ахав направил свою лодку прежним курсом, чуть в стороне от корабля; и гребцы его, точно заколдованные, хранили глубочайшее молчание под рокот волн, которые ударялись с разгона о нос упрямого судёнышка.

– Вбивайте, вбивайте свои гвозди, о волны! По самые шляпки загоняйте их! Всё равно вы заколачиваете то, что не имеет крышки. А у меня не будет ни гроба, ни катафалка; и только пенька может убить меня! Ха! ха!

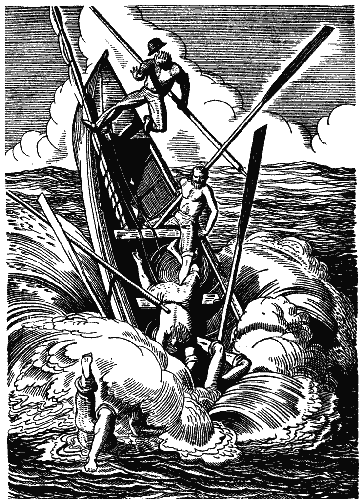

Вдруг вода вокруг них медленно заходила широкими кругами; потом вспучилась и ринулась вниз, словно скатываясь по склону подводной ледяной горы, внезапно всплывшей на поверхность. Послышался низкий, глухой грохот, точно подземный гул, и у всех перехватило дыхание, ибо огромная туша, обвитая верёвками, увешанная гарпунами и острогами, наискось вылетела из глубины моря. Одетая прозрачной туманной пеленой, она на какую-то долю секунды повисла в радужном воздухе, а затем со страшным всплеском обрушилась на воду. На тридцать футов кверху взметнулись языки волн, точно высокие фонтаны, а потом опали дождём пенных хлопьев, открыв белые, точно парное молоко, круги, расходящиеся от мраморного китового туловища.

– Навались! – вскричал Ахав гребцам, и вельботы стремительно понеслись в атаку; но разъярённый вчерашними гарпунами, что ржавели теперь, впившись ему в бока, Моби Дик был, казалось, одержим всеми ангелами, низринутыми с небес. Широкие полосы узловатых жил, охватывающих его лоб под прозрачной кожей, были словно насуплены, когда головой вперёд он ринулся навстречу лодкам, расшвыривая их своим могучим хвостом. Он выбил у обоих помощников все гарпуны и остроги, выломал спереди доски в бортах их вельботов; но вельбот Ахава почти не получил повреждений.

И вот, когда Дэггу и Квикег пытались заткнуть пробоины, а кит, отплывая прочь, повернулся к ним сходу своим белым боком, громкий вопль вырвался у моряков. Накрепко прикрученный к спине чудовища, распластанный под тугими петлями линя, которые кит намотал на себя за ночь, им открылся наполовину растерзанный труп парса; его чёрное одеяние было изодрано в клочья; его вылезшие из орбит глаза устремлены прямо на Ахава.

Гарпун выпал из рук капитана.

– Одурачен! Одурачен! – вскричал он, с трудом втягивая в лёгкие воздух. – Твоя правда, парс! Я опять вижу тебя. Да, и ты идёшь впереди меня; и вот он, оказывается, тот катафалк, о котором ты говорил! Но я ловлю тебя на последней букве твоего слова. Где же второй катафалк? Назад, Стабб и Фласк, возвращайтесь на корабль, ваши вельботы уже не пригодны для охоты; исправьте их, если сумеете, и тогда придёте мне на помощь; если же нет, довольно будет умереть и одному Ахаву… Назад, мои гребцы! В первого, кто попытается выпрыгнуть из этой лодки, я сразу же всажу гарпун. Вы уже больше не люди, вы мои руки и ноги; и потому подчиняйтесь мне. Где кит? опять ушёл под воду?

Но он искал его слишком близко от вельботов; а Моби Дик между тем, казалось, спешил унести прочь у себя на спине мёртвое тело и, словно считая место их последней встречи лишь пройденным этапом своего пути, опять быстро плыл в подветренную сторону и уже почти поравнялся с кораблём, который всё это время двигался ему навстречу. Он мчался со страшной скоростью своей прямой дорогой, словно ни до чего на свете не было ему больше дела.

– О Ахав! – вскричал Старбек, – ещё и сейчас, на третий день, не поздно остановиться. Взгляни! Моби Дик не ищет встречи с тобой. Это ты, ты в безумии преследуешь его!

Подставив парус под струю крепчавшего ветра, одинокий вельбот ходко бежал по волнам, подгоняемый и вёслами и парусиной. И вот, когда Ахав пролетал мимо корабля так близко, что лицо Старбека, перегнувшегося за борт, было ему отчётливо видно, он крикнул своему помощнику, чтобы тот разворачивал судно и на небольшом расстоянии следовал за ним. Потом, переводя взор выше, он увидел Тэштиго, Квикега и Дэггу, которые торопливо карабкались на верхушки трёх мачт, в то время как гребцы раскачивались в разбитых вельботах, подтянутых вверх по борту «Пекода», и не покладая рук трудились над их починкой. Увидел он также на лету через порты и Стабба с Фласком, занятых на палубе разборкой новых гарпунов и острог. И видя всё это и слыша стук молотков в разбитых шлюпках, он почувствовал, что какие-то другие молотки загоняют гвоздь прямо ему в сердце. Но он овладел собой. И заметив, что с грот-мачты исчез флаг, он крикнул Тэштиго, который в это мгновение добрался доверху, чтобы тот спустился за новым флагом и за молотком с гвоздями и снова прибил флаг к мачте.

То ли утомившись трёхдневной отчаянной гонкой, в которой ему приходилось тащить за собой целый клубок перепутанных верёвок, сильно затруднявший его движение, то ли осуществляя свой злобный и коварный замысел, но только теперь Моби Дик стал, видно, замедлять свой ход, потому что лодка опять быстро к нему приближалась; хотя, конечно, на этот раз расстояние между ними с самого начала было не очень велико. Но по-прежнему Ахав летел по волнам в окружении беспощадных акул, которые так неотступно следовали за вельботом и так упорно впивались зубами в лопасти вёсел, что дерево крошилось и трещало и с каждым погружением оставляло на воде мелкие щепки.

– Пусть грызут! Их зубы только покрывают резьбой наши вёсла. Навались! В акулью пасть ещё лучше упереть весло, чем в податливую воду.

– Но каждый раз у них из пасти весло выходит всё тоньше и тоньше, сэр.

– Ничего, пока что они мне ещё послужат! Навались!.. Но кто знает, – тихо продолжал он, – чьим мясом рассчитывают попировать эти акулы: Моби Дика или Ахава? Навались, навались! Вот так! Ещё немного; мы уже близко. Эй, возьмите руль; пустите меня на нос, – при этих словах двое гребцов, подхватив капитана под руки, помогли ему перебраться на нос быстро летевшего вельбота.

Когда же лодка, чертя бортом по воде, вынеслась вперёд под самый бок Белого Кита, тот – как иногда случается с китами – словно и не заметил её приближения, и Ахава окутало душным облаком горного тумана, который стоял вокруг китовой струи и клубился по крутому склону его огромного, точно Монаднок, белого горба; – так близко был от него Ахав, когда, откинувшись всем корпусом назад и взмахнув высоко поднятыми над головой руками, он метнул в ненавистного кита свой яростный клинок и ещё более яростное проклятие. И сталь и проклятие вонзились по рукоятку, словно затянутые трясиной; а Моби Дик вдруг дёрнулся в сторону, судорожно повёл своим возвышающимся боком и, не проделав в лодке ни единой пробоины, с такой внезапностью поднял её на дыбы, что не держись в эту секунду Ахав за планшир, быть бы ему снова вышвырнутым в море. Трое из гребцов – не угадавшие точного момента, когда будет нанесён удар, и потому не успевшие к нему приготовиться – вылетели из вельбота, но так удачно, что мгновение спустя двое уже снова вцепились в борт и, поднятые на гребне накатившей волны, сумели перевалиться обратно в лодку; и только третий матрос остался в воде за кормой.

Почти в ту же секунду, весь – неослабное напряжение молниеносной воли, Белый Кит рванулся прочь по взбаламученной зыби. Но когда Ахав крикнул рулевому, чтобы тот выбрал немного линя и закрепил его; когда он приказал своей команде повернуться на банках лицом вперёд и подтягивать лодку к рыбе – предательский линь напрягся под этим двойным натяжением и лопнул, взвившись высоко в воздух.

– Что это поломалось во мне? Жилы трещат!.. Но нет, всё цело опять! Вёсла! Вёсла на воду! За ним!

Услышав шумное приближение вельбота, рассекающего волны, кит развернулся, чтобы подставить ему свой страшный лоб, но, поворачиваясь, он вдруг заметил чёрный корпус приближающегося судна и, видимо разгадав в нём источник всех своих гонений, признав в нём, быть может, более достойного противника, он внезапно устремился ему навстречу, лязгая челюстями в пламенных потоках пены.

Ахав пошатнулся, рука его взметнулась к лицу.

– Я слепну, руки мои! протянитесь передо мною, чтобы я мог ощупью искать свой путь. Может быть, ночь наступила?

– Кит! Корабль! – в ужасе вопили гребцы.

– Вёсла! Вёсла! Выгнись откосом до самых глубин, о море! чтобы, покуда ещё не поздно, Ахав мог в последний, самый последний раз соскользнуть по нему к своей цели! Вижу! корабль! Корабль! Вперёд, мои люди! Неужели вы не спасёте мой корабль?

Но когда лодка рванулась вразрез бьющим кувалдам валов, треснувшие доски на её носу проломились, и в следующее мгновение она уже погрузилась в волны по самые борта, и матросы по колено в воде начали метаться, пытаясь чем попало заткнуть пробоину и вычерпать хлынувшее через неё море.

В этот миг замер на грот-мачте молоток Тэштиго; и багряный флаг, перекинувшийся ему через плечо, наподобие плаща, вдруг вырвался и заструился по воздуху прямо перед ним, точно самое его стремящееся вперёд сердце; а Старбек и Стабб, стоявшие внизу на бушприте, одновременно с индейцем заметили мчащегося на корабль зверя.

– Кит! Кит! Руль на борт! Руль на борт! О вы, сладостные стихии воздуха, поддержите меня теперь! Пусть Старбек встретит смерть, если смерть ему суждена, по-мужски, в твёрдом сознании. Руль на борт, говорю я! Глупцы, разве вы не видите этой пасти? Неужели вот он, плод всех моих жарких молитв? Плод всей моей верной жизни? О Ахав, Ахав, взгляни на дело рук твоих. Так держать, рулевой, так держать. Нет, нет! На борт! Снова на борт! Он разворачивается, чтобы кинуться на нас! О, его неумолимый лоб надвигается прямо на человека, которому долг не позволяет покинуть поле битвы. Пребуди же со мною, господи!

– Пребуди не со мною, а подо мною, кто бы ни был, кому вздумается помочь теперь Стаббу, ибо Стабб тоже не намерен отступаться. Я насмехаюсь над тобой, ты, ухмыляющийся кит! Кто когда поддерживал Стабба, кто не давал Стаббу уснуть, если не его собственное недремлющее око? А теперь бедняга Стабб укладывается спать на матрасе, который для него чересчур мягок; эх, лучше бы уж он был набит хворостом! Я насмехаюсь над тобой, ты, ухмыляющийся кит! Взгляните, солнце, звёзды и луна. Вы – убийцы превосходнейшего парня, не хуже любого, кому когда-либо приходилось испускать дух. И всё же я бы ещё чокнулся с вами, если бы только вы протянули мне кубок! О! о! ты, ухмыляющийся кит, скоро нам предстоит как следует нахлебаться! Почему ты не спасаешься бегством, Ахав? Что до меня, то долой башмаки и куртку к ним в придачу; пусть Стабб умирает в одних штанах! До чего же, однако, плесневелая и пересоленная эта смерть… Эх, вишни, вишни! О Фласк, отведать бы нам хоть по одной вишенке перед смертью!

– Вишни? Неплохо было бы, если бы мы очутились сейчас там, где они растут. Ох, Стабб, я надеюсь, моя бедная матушка успела получить хотя бы моё жалованье; если же нет, то теперь ей достанется лишь несколько медяков.

Почти все матросы, как они оторвались от своих разнообразных занятий, так и стояли теперь, праздно столпившись на носу и ещё держа в руках бесполезные молотки, обрезки досок, остроги и гарпуны. Все взоры, точно прикованные, устремлены были на кита, который мчался им навстречу, зловеще потрясая своей погибельной головой и посылая перед собой широкий полукруг разлетающейся пены. Расплата, скорое возмездие, извечная злоба были в его облике; наперекор всему, что бы ни попытался предпринять смертный человек, глухая белая стена его лба обрушилась с правого борта на нос корабля, так что задрожали и люди и мачты. Многие упали ничком на палубу. Головы гарпунёров вверху дёрнулись у них на бычьих шеях, будто выбитые клотики на мачтах. И все услышали, как хлынула в пробоину вода, точно горный поток по глубокому ущелью.

– Корабль! Катафалк!.. Второй катафалк! – воскликнул Ахав, стоя в своём вельботе, – и сколоченный только из американской древесины!

А кит нырнул под осевший корпус судна и проплыл вдоль содрогнувшегося киля; затем, развернувшись под водой, снова вылетел на поверхность, но уже с другой стороны, в отдалении, и, очутившись в нескольких ярдах от лодки Ахава, на какое-то время в неподвижности замер на волнах.

– Я отвращаю тело моё от солнца. Э-гей! Тэштиго! что же я не слышу, как стучит твой молоток? О вы, мои три непокорённые башни; ты, крепкий киль! корпус, не устоявший лишь под божьим ударом! ты, прочная палуба, и упрямый штурвал, и нос, устремлённый к Полюсу; о мой славный корабль, осиянный смертью! Неужели ты должен погибнуть, и погибнуть без меня? Неужели я лишён последнего капитанского утешения, доступного самым жалким неудачникам? О одинокая смерть в конце одинокой жизни! теперь я чувствую, что всё моё величие в моём глубочайшем страдании. Э-ге-гей! из дальней дали катитесь теперь сюда, вы, буйные валы моей минувшей жизни, и громоздитесь, перекрывая вздыбленный, пенный вал моей смерти! Прямо навстречу тебе плыву я, о всё сокрушающий, но не всё одолевающий кит; до последнего бьюсь я с тобой; из самой глубины преисподней наношу тебе удар; во имя ненависти изрыгаю я на тебя моё последнее дыхание. Пусть все гробы и все катафалки потонут в одном омуте! уже если ни один из них не достанется мне, пусть тогда я буду разорван на куски, всё ещё преследуя тебя, хоть и прикованный к тебе, о проклятый кит! Вот так бросаю я оружие!

Просвистел в воздухе гарпун; подбитый кит рванулся; линь побежал в жёлобе с воспламеняющей скоростью – и зацепился. Ахав наклонился, чтобы освободить его; он его освободил; но скользящая петля успела обвить его вокруг шеи; и беззвучно, как удавливают тетивой свою жертву турки в серале, его унесло из вельбота, прежде чем команда успела хватиться своего капитана. А мгновение спустя толстый огон на свободном конце линя вылетел из опустевшей кадки, сбил с ног одного гребца и, хлестнув по воде, исчез в бездонной пучине.

На секунду команда вельбота застыла в оцепенении; затем все обернулись. «Корабль! Великий боже, где корабль?» И вот сквозь мглистую, зловещую пелену они увидели вытянутый призрак судна, исчезающего, словно туманная фата-моргана; одни только мачты торчали ещё над водою; а на них, пригвождённые безумием, преданностью или же судьбою, всё ещё стояли дозором трое язычников гарпунёров. В это мгновение концентрические круги достигли последнего вельбота, и он, вместе со всей командой, с плавающими поблизости вёслами и рукоятками острог, со всем, что ни было на нём одушевлённого и неодушевлённого, закрутился, завертелся в огромной воронке, в которой скрылось до последней щепки всё, что было некогда «Пекодом».

Но когда волны уже заплескали, смыкаясь над головой индейца, стоявшего на грот-мачте, от которой виднелось теперь над водой только несколько дюймов вместе с длинным развевающимся флагом, что спокойно, словно в насмешку, колыхался в лад со смертоносными валами, едва не касаясь их, – в это мгновение в воздух поднялась краснокожая рука с молотком и размахнулась, ещё прочнее прибивая флаг к быстро погружающейся стеньге. Ястреб, который со злорадством провожал последний клотик вниз от самого его исконного жилища среди звёзд, клюя флаг и мешая Тэштиго, нечаянно просунул своё широкое трепещущее крыло между стеньгой и молотком; и в этот миг, словно почувствовав трепет воздуха над собой, с последним вздохом дикарь из-под воды крепко прижал молоток к стеньге; и птица небесная, с архангельским криком вытянув ввысь свой царственный клюв и запутавшись пленным телом во флаге Ахава, скрылась под водой вместе с его кораблём, что, подобно свергнутому Сатане, унёс с собой в преисподнюю вместо шлема живую частицу неба.

Птицы с криком закружились над зияющим жерлом водоворота; угрюмый белый бурун ударил в его крутые стены; потом воронка сгладилась; и вот уже бесконечный саван моря снова колыхался кругом, как и пять тысяч лет тому назад.

Назад: Глава CXXXIV. Погоня, день второй

Дальше: ЭПИЛОГ