9

— Бери свои слова обратно!

Так я скомандовала Сесилу Джейкобсу, и с этого началось для нас с Джимом плохое время. Я сжала кулаки и приготовилась к бою. Аттикус обещал меня выдрать, если ещё хоть раз услышит, что я с кем-нибудь подралась: я уже слишком большая и взрослая, хватит ребячиться, и чем скорее я научусь сдерживаться, тем будет лучше для всех. А я сразу про это забыла.

Забыла из-за Сесила Джейкобса. Накануне он посреди школьного двора закричал — у Глазастика отец защищает черномазых. Я с ним заспорила, а потом рассказала Джиму.

— Про что он говорил? — спросила я.

— Ни про что, — сказал Джим. — Спроси Аттикуса, он тебе объяснит.

— Аттикус, ты и правда защищаешь черномазых? — спросила я вечером.

— Да, конечно. Не говори «черномазые», Глазастик, это грубо.

— В школе все так говорят.

— Что ж, теперь будут говорить все, кроме тебя.

— А если ты не хочешь, чтоб я так говорила, зачем велишь ходить в школу?

Отец молча посмотрел на меня и улыбнулся одними глазами.

Хоть у нас с ним был компромисс, но я уже по горло была сыта школьной жизнью и всё время старалась так или иначе увильнуть от занятий. С первых дней сентября у меня то голова кружилась, то меня ноги не держали, то живот болел. Я даже отдала пятачок сыну кухарки мисс Рейчел, чтоб он позволил мне потереться головой о его голову: у него был стригущий лишай. Однако не заразилась.

Но у меня была ещё одна забота.

— Аттикус, а все адвокаты защищают чер… негров?

— Конечно, Глазастик.

— А почему же Сесил сказал — ты защищаешь черномазых? Он так это сказал… будто ты воруешь.

Аттикус вздохнул.

— Просто я защищаю негра, его зовут Том Робинсон. Он живёт в маленьком посёлке, за свалкой. Он в том же приходе, что и Кэлпурния, она хорошо знает всю его семью. Кэл говорит, что они очень порядочные люди. Ты ещё недостаточно взрослая, Глазастик, и не всё понимаешь, но в городе многие кричат, что не следует мне стараться ради этого человека. Это совсем особенное дело. Слушаться оно будет только во время летней сессии. Джон Тейлор был так добр, что дал нам отсрочку…

— Если не следует его защищать, почему же ты защищаешь?

— По многим причинам, — сказал Аттикус. — Главное, если я не стану его защищать, я не смогу смотреть людям в глаза, не смогу представлять наш округ в законодательном собрании, даже не смогу больше сказать вам с Джимом — делайте так, а не иначе.

— Это как? Значит, если ты не будешь защищать этого человека, мы с Джимом можем тебя не слушаться и поступать как захотим?

— Да, примерно так.

— Почему?

— Потому, что я уже не смогу требовать, чтоб вы меня слушались. Такая наша работа, Глазастик: у каждого адвоката хоть раз в жизни бывает дело, которое задевает его самого. Вот это, видно, такое дело для меня. Возможно, из-за этого тебе придётся выслушать в школе много неприятного, но я тебя прошу об одном: держи голову выше, а в драку не лезь. Кто бы что ни сказал, не давай себя разозлить. Старайся для разнообразия воевать не кулаками, а головой… она у тебя неплохая, хоть и противится учению.

— Аттикус, а мы выиграем дело?

— Нет, дружок.

— Так почему же…

— А потому, что хоть нас и побили ещё сто лет назад, всё равно сейчас надо снова воевать… — сказал Аттикус.

— Ты говоришь, прямо как дядя Айк Финч, — сказала я.

Дядя Айк Финч был единственный в округе Мейкомб ещё здравствующий ветеран Южной армии. Борода у него была точь-в-точь как у генерала Худа, и он до смешного ею гордился. По меньшей мере раз в год Аттикус вместе с нами навещал его, и мне приходилось его целовать. Это было ужасно. Аттикус и дядя Айк опять и опять рассуждали о той войне, а мы с Джимом почтительно слушали.

— Я так скажу, Аттикус, — говаривал дядя Айк. — Миссурийский сговор — вот что нас загубило, но если б мне пришлось начать всё сначала, я бы опять пошёл тем же путём, не отступил бы ни на шаг, и на этот раз мы бы им задали перцу… Вот в шестьдесят четвёртом, когда на нас свалился Твердокаменный Джексон… виноват, молодые люди, ошибся… в шестьдесят четвёртом Старый Пожарник уже отдал богу душу, да будет ему земля пухом…

— Поди сюда, Глазастик, — сказал Аттикус.

Я залезла к нему на колени, уткнулась головой ему в грудь. Он обхватил меня обеими руками и стал легонько покачивать.

— Сейчас всё по-другому, — сказал он. — Сейчас мы воюем не с янки, а со своими друзьями. Но помни, как бы жестоко ни приходилось воевать, всё равно это наши друзья и наш родной край.

Я это помнила, а всё-таки на другой день остановилась на школьном дворе перед Сесилом Джейкобсом.

— Берёшь свои слова обратно?

— Как бы не так! — заорал он. — У нас дома говорят, твой отец позорит весь город, а этого черномазого надо вздёрнуть повыше!

Я нацелилась было его стукнуть, да вспомнила, что говорил Аттикус, опустила кулаки и пошла прочь.

— Струсила! Струсила! — звенело у меня в ушах.

Первый раз в жизни я ушла от драки.

Почему-то выходило, что, если я стану драться с Сесилом, я предам Аттикуса. А он так редко нас с Джимом о чём-нибудь просил… уж лучше я стерплю ради него, пускай меня обзывают трусихой. Я просто надивиться не могла, какая я благородная, что вспомнила просьбу Аттикуса, и вела себя очень благородно ещё целых три недели. А потом пришло рождество, и разразилась беда.

Рождества мы с Джимом ждали со смешанным чувством. Ёлка и дядя Джек Финч — это очень хорошо. Каждый год в канун рождества мы ездили на станцию Мейкомб встречать дядю Джека, и он гостил у нас целую неделю.

Но была и оборотная сторона медали — неизбежный визит к тёте Александре и Фрэнсису.

Наверно, надо прибавить — и к дяде Джимми, ведь он был муж тёти Александры; но он никогда со мной даже не разговаривал, только один раз сказал: «Слезай с забора», так что я вполне могла его и не замечать. Тётя Александра его тоже не замечала. Давным-давно в порыве дружеских чувств они произвели на свет сына по имени Генри, который при первой возможности сбежал из дому, женился и произвёл Фрэнсиса. Каждый год на рождество Генри с женой вручали Фрэнсиса дедушке с бабушкой и потом развлекались сами.

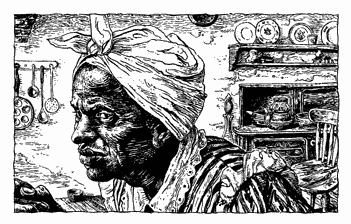

Как бы мы ни охали и ни вздыхали, Аттикус не позволял нам в первый день рождества остаться дома. Сколько я себя помню, рождество мы всегда проводили на «Пристани Финча». Тётя Александра отменно стряпала, это отчасти вознаграждало нас за праздник в обществе Фрэнсиса Хенкока. Фрэнсис был годом старше меня, и я его избегала: он находил удовольствие во всём, что не нравилось мне, и ему были не по вкусу мои самые невинные развлечения.

Тётя Александра была родная сестра Аттикуса, но когда Джим рассказал мне про подменышей и приёмышей, я решила — наверно, её подменили в колыбели и дедушка с бабушкой вырастили чужого ребёнка, на самом деле она не Финч, а, пожалуй, Кроуфорд. Если б я когда-нибудь уверовала, будто судей и адвокатов преследуют заколдованные горы, тётю Александру я считала бы Эверестом: все годы моего детства она была тут как тут — неприступная и подавляющая своим величием.

Настал канун рождества, из вагона выскочил дядя Джек, но нам пришлось ждать его носильщика с двумя длинными свёртками. Нас с Джимом всегда смешило, когда дядя Джек чмокал Аттикуса в щёку: другие мужчины никогда не целовались. Дядя Джек поздоровался с Джимом за руку и подбросил меня в воздух, но не очень высоко: он был на голову ниже Аттикуса; дядя Джек был младший в семье, моложе тёти Александры. Они с тётей были похожи, но дядя Джек как-то лучше распорядился своим лицом, его острый нос и подбородок не внушали нам никаких опасений.

Он был один из немногих учёных людей, которых я ничуть не боялась, может быть, потому, что он вёл себя вовсе не как доктор. Если ему случалось оказать мне или Джиму мелкую услугу — скажем, вытащить занозу из пятки, — он всегда заранее говорил, что и как будет делать, и очень ли будет больно, и для чего нужны какие щипчики. Один раз, тоже на рождество, я засадила в ногу кривую занозищу и пряталась с ней по углам, и никого даже близко не подпускала. Дядя Джек поймал меня и стал очень смешно рассказывать про одного пастора, который терпеть не мог ходить в церковь: каждый день он в халате выходил к воротам и, дымя кальяном, читал пятиминутную проповедь каждому прохожему, который нуждался в духовном наставлении. Сквозь смех я попросила, пускай дядя Джек скажет, когда начнёт тащить занозу, а он показал мне зажатую пинцетом окровавленную щепку и объяснил, что выдернул её, пока я хохотала, и что всё на свете относительно.

— Это что? — спросила я про длинные узкие свёртки, которые отдал дяде Джеку носильщик.

— Не твоего ума дело, — ответил он.

— Как поживает Роза Эйлмер? — спросил Джим.

Роза Эйлмер была дядина кошка. Она была рыжая и очень красивая; дядя говорил, она — одна из немногих особ женского пола, которых он в состоянии терпеть около себя сколько угодно времени. Он полез в карман и показал нам несколько фотокарточек. Карточки были замечательные.

— Она толстеет, — сказала я.

— Ничего удивительного. Она съедает пальцы и уши, которые я отрезаю в больнице.

— Чёрта с два, — сказала я.

— Простите, как вы сказали?

— Не обращай на неё внимания, Джек, — сказал Аттикус. — Это она тебя испытывает. Кэл говорит, она ругается без передышки уже целую неделю.

Дядя Джек поднял брови, но смолчал. Бранные слова мне нравились и сами по себе, а главное, я рассудила — Аттикус увидит, что в школе я научилась ругаться, и больше меня в школу не пошлёт.

Но за ужином, когда я попросила — передайте мне, пожалуйста, эту чёртову ветчину, — дядя Джек грозно уставил на меня указательный палец.

— Я с вами потом потолкую, миледи, — сказал он.

После ужина дядя Джек перешёл в гостиную и сел в кресло. Похлопал себя по колену, это значило — залезай сюда. Приятно было его понюхать, от него пахло, как от бутылки со спиртом, и ещё чем-то сладким. Он отвёл у меня со лба чёлку и поглядел на меня.

— Ты больше похожа на Аттикуса, чем на мать, — сказал он. — И ты что-то становишься чересчур большой и умной, мне даже кажется, что ты выросла из своих штанов.

— А по-моему, они мне в самый раз.

— Тебе, я вижу, очень нравятся всякие словечки вроде «чёрт» и «дьявол»?

Это было верно.

— А мне они совсем не нравятся, — сказал дядя Джек. — Без абсолютной необходимости я бы на твоём месте их не произносил. Я пробуду здесь неделю и за это время не желаю ничего такого слышать. Если ты будешь бросаться такими словами, Глазастик, ты наживёшь неприятности. Ты ведь хочешь вырасти настоящей леди, правда?

Я сказала — не особенно хочу.

— Ну, конечно, хочешь. А теперь идём к ёлке.

Мы украшали её до ночи, и потом мне приснились два длинных узких свёртка для нас с Джимом. Наутро мы их выудили из-под ёлки — они были от Аттикуса, дядя Джек привёз их по его просьбе, и это было то самое, чего нам хотелось.

— Только не в доме, — сказал Аттикус, когда Джим прицелился в картину на стене.

— Придётся тебе поучить их стрелять, — сказал дядя Джек.

— Это уж твоя работа, — сказал Аттикус. — Я только покорился неизбежному.

Мы никак не хотели отойти от ёлки и послушались, только когда Аттикус заговорил своим юридическим голосом. Он не позволил нам взять духовые ружья на «Пристань Финча» (а я уже подумывала застрелить Фрэнсиса) и сказал, если что будет не так, он их у нас заберёт и больше не отдаст.

«Пристань Финча» находилась на крутом обрыве, и вниз, к самой пристани, вели триста шестьдесят шесть ступенек. Дальше по течению, за обрывом, ещё видны были следы старого причала, где в старину негры Финча грузили на суда кипы хлопка и выгружали лёд, муку и сахар, сельскохозяйственные орудия и женские наряды. От берега отходила широкая дорога и скрывалась в тёмном лесу. Она приводила к двухэтажному белому дому; вокруг всего дома внизу шла веранда, наверху — галерея. Наш предок Саймон Финч в старости выстроил этот дом, чтоб угодить сварливой жене; но верандой и галереей и оканчивалось всякое сходство этого жилища с обыкновенными домами той эпохи. Его внутреннее устройство свидетельствовало о простодушии Саймона Финча и о великом доверии, которое он питал к своим отпрыскам.

Наверху было шесть спален — четыре для восьми дочерей, одна — для единственного сына Уэлкома Финча и одна для гостей из числа родни. Как будто просто; но в комнаты дочерей можно было попасть только по одной лестнице, а к сыну и гостям — только по другой. Лестница дочерей внизу выходила в спальню родителей, так что Саймон по ночам знал о каждом шаге каждой дочери.

Кухня помещалась во флигеле, и её соединяла с домом крытая галерейка; за домом на столбе висел ржавый колокол — он созывал негров, работавших на плантации, он же возвещал о пожаре или иной беде; крыша была плоская, говорят, в старину такие делали для вдовьих прогулок, но по этой крыше никакие вдовы не гуляли — Саймон присматривал с неё за своим надсмотрщиком, смотрел на суда, проходящие по реке, и подсматривал, как живут ближние арендаторы.

С этим домом, как со многими другими, была связана легенда времён войны с янки: одна девушка из рода Финчей, незадолго до того помолвленная, надела на себя всё своё приданое, чтоб оно не попало в руки грабителей, рыскавших по всей округе; она застряла на узкой «лестнице дочерей», но её облили водой и в конце концов протолкнули.

Мы приехали на «Пристань»; тётя Александра чмокнула дядю Джека, Фрэнсис чмокнул дядю Джека, дядя Джимми молча пожал руку дяде Джеку, мы с Джимом вручили подарки Фрэнсису, а он — нам. Джим сразу почувствовал, что он уже большой, и потянулся к взрослым, а мне предоставил занимать нашего двоюродного брата. Фрэнсису минуло восемь, а он уже гладко зачёсывал волосы назад.

— Что тебе подарили на рождество? — вежливо спросила я.

— То, что я просил, — сказал он.

Фрэнсис просил новые штаны до колен, ранец красной кожи, пять рубашек и галстук бабочкой.

— Очень мило, — не совсем искренне сказала я. — А нам с Джимом подарили духовые ружья, и Джиму ещё химический набор…

— Наверно, игрушечный.

— Нет, настоящий. Он для меня сделает невидимые чернила, я ими буду писать Диллу письма.

Фрэнсис спросил, для чего это надо.

— Как ты не понимаешь? Он получит от меня письмо, а там, пустая бумажка — он совсем одуреет!

С Фрэнсисом говорить — всё равно, что медленно опускаться в океан, на самое дно. В жизни не видала другого такого нудного мальчишки. Он жил в Мобиле и потому не мог ябедничать на меня учителям, зато ухитрялся всё, что знал, рассказывать тёте Александре, а она изливалась Аттикусу, а он иногда в одно ухо впустит, в другое выпустит, а иногда отругает меня вовсю — это уж как ему вздумается. А один раз он сказал ей, повысив голос:

— Сестра, я воспитываю их, как могу!

Никогда ещё я не слышала, чтобы он кому-либо отвечал так резко. Кажется, разговор начался с того, что я щеголяю в комбинезоне, как мальчишка.

Тётю Александру просто терзала забота о моём гардеробе. Если я буду разгуливать в штанах, из меня никогда не выйдет настоящей леди; я сказала — в платье и делать-то ничего нельзя, а тётя Александра ответила — незачем мне заниматься такими делами, для которых надо носить штаны. По понятиям тёти Александры, мне полагалось играть маленькими кастрюльками и чайными сервизами и носить ожерелье из искусственного жемчуга, которое она мне подарила, когда я родилась; и к тому же я должна озарять светом одинокую жизнь моего отца. Я сказала — можно ходить в штанах и всё равно озарять светом, но тётя сказала, — нет, надо быть как луч света, а я родилась хорошей девочкой, а теперь год от году становлюсь всё хуже и непослушнее. Она без конца меня оскорбляла и пилила, и я спросила Аттикуса, но он сказал — хватит в нашей семье лучей света, и пускай я занимаюсь своими делами, а ему я в общем и такая вполне гожусь.

Во время праздничного обеда меня посадили в столовой отдельно за маленький столик; Джим и Фрэнсис обедали со взрослыми. Тётя Александра ещё долго сажала меня отдельно, когда Джим и Фрэнсис уже перешли за большой стол. Я часто думала, чего она боится — вдруг я встану и швырну что-нибудь на пол? Иногда мне хотелось её попросить — пускай один раз позволит мне посидеть со всеми и сама увидит, я прекрасно умею себя вести за большим столом, ведь дома я обедаю со всеми каждый день, и ничего такого страшного не случается. Я попросила Аттикуса, может, тётя его послушается, но он сказал — нет, мы гости, и наше место там, куда посадит хозяйка. И ещё сказал — тётя Александра не очень разбирается в девочках, у неё своих не было.

Но стряпня тёти Александры искупила всё: три мясных блюда, всякая зелень из кладовой — свежая, точно летом с огорода, и маринованные персики, и два пирога, и амброзия — таков был скромный праздничный обед. После всего этого взрослые перешли в гостиную и уселись в каком-то оцепенении. Джим растянулся на полу, а я вышла во двор.

— Надень пальто, — сказал Аттикус сонным голосом, и я решила не услышать.

Фрэнсис сел рядом со мной на крыльце.

— Никогда так вкусно не обедала, — сказала я.

— Бабушка замечательно стряпает, — сказал Фрэнсис. — Она и меня научит.

— Мальчишки не стряпают.

Я вообразила Джима в фартуке Кэлпурнии и прыснула.

— Бабушка говорит, всем мужчинам следует учиться стряпать, и смотреть за своими жёнами, и заботиться о них, когда они не совсем здоровы, — сказал мой двоюродный брат.

— А я не хочу, чтоб Дилл обо мне заботился, лучше я сама буду о нём заботиться.

— О Дилле?

— Ага. Ты пока никому не говори, когда мы с ним вырастем большие, мы сразу поженимся. Он мне летом сделал предложение.

Фрэнсис так и покатился со смеху.

— А чем он плох? — спросила я Фрэнсиса. — Ничем он не плох.

— Это такой — от земли не видать? Бабушка говорила, он гостил летом у мисс Рейчел?

— Этот самый.

— А я про него всё знаю! — сказал Фрэнсис.

— Что знаешь?

— Бабушка говорит, у него нет дома…

— Нет есть, он живёт в Меридиане.

— …и его всё время посылают от одних родственников к другим, вот мисс Рейчел и берёт его на лето.

— Фрэнсис, ты врёшь!

Фрэнсис ухмыльнулся.

— До чего ты бываешь глупая, Джин Луиза! Хотя что с тебя спрашивать.

— Как так?

— Бабушка говорит, если дядя Аттикус позволяет тебе гонять по улицам без призору, это его дело, а ты не виновата. А я думаю, если дядя Аттикус чернолюб, ты тоже не виновата, только это позор всей семье, вот что я тебе скажу.

— Чёрт возьми, Фрэнсис, что это ты болтаешь?

— То, что слышишь. Бабушка говорит, уже то плохо, что вы оба у него совсем одичали, а теперь он ещё стал чернолюбом, так нам больше в Мейкомб и показаться нельзя. Он позорит всю семью, вот что.

Фрэнсис вскочил и побежал по галерейке в кухню. Отбежал подальше, обернулся и крикнул:

Чернолюб,

Чёрный пуп,

С чёрными связался,

Ваксы нализался!

— Врёшь! — закричала я. — Не знаю, что ты там болтаешь, только сейчас я тебе заткну глотку!

Я прыгнула с крыльца. В два счёта догнала его, схватила за шиворот. И сказала — бери свои слова обратно.

Фрэнсис вырвался и помчался в кухню.

— Чернолюб! — орал он.

Если хочешь поймать дичь, лучше не спеши. Молчи и жди, ей наверняка станет любопытно, и она высунет нос. Фрэнсис выглянул из дверей кухни.

— Ты ещё злишься, Джин Луиза? — осторожно спросил он.

— Да нет, ничего.

Фрэнсис вышел в галерейку.

— Возьмёшь свои слова обратно, а?

Я рано себя выдала. Фрэнсис пулей умчался в кухню, и я вернулась на крыльцо. Можно и подождать. Посидела так минут пять и услышала голос тёти Александры:

— Где Фрэнсис?

— Он там, в кухне.

— Он же знает, что я не разрешаю там играть.

Фрэнсис подошёл к двери и завопил:

— Бабушка, это она меня сюда загнала и не выпускает!

— В чём дело, Джин Луиза?

Я подняла голову и посмотрела на тётю Александру.

— Я его туда не загоняла, тётя, и я его там не держу.

— Нет, держит! — закричал Фрэнсис. — Она меня не выпускает!

— Вы что, поссорились?

— Бабушка, Джин Луиза на меня злится! — крикнул Фрэнсис.

— Поди сюда, Фрэнсис! Джин Луиза, если я услышу от тебя ещё хоть слово, я скажу отцу. Кажется, ты недавно поминала чёрта?

— Не-е.

— А мне послышалось. Так вот, чтоб я этого больше не слышала.

Тётя Александра вечно подслушивала. Едва она ушла, Фрэнсис вышел из кухни, задрал нос и ухмыльнулся во весь рот.

— Ты со мной не шути! — заявил он.

Выбежал во двор и запрыгал там — бьёт по кустикам увядшей травы, как по футбольному мячу, от меня держится подальше, только иногда обернётся и усмехается. Вышел на крыльцо Джим, поглядел на нас и скрылся. Фрэнсис залез на старую мимозу, опять слез, сунул руки в карманы и стал прохаживаться по двору.

— Ха! — сказал он.

Я спросила, кого он из себя изображает — дядю Джека, что ли? Фрэнсис сказал — кажется, Джин Луизе велено сидеть смирно и оставить его в покое.

— Я тебя не трогаю, — сказала я.

Он внимательно на меня посмотрел, решил, что меня уже утихомирили, и негромко пропел:

— Чернолюб…

На этот раз я до крови ободрала кулак о его передние зубы. Повредив левую, я стала работать правой, но недолго. Дядя Джек прижал мне локти к бокам и скомандовал:

— Смирно!

Тётя Александра хлопотала вокруг Фрэнсиса, утирала ему слёзы своим платком, приглаживала ему волосы, потом потрепала по щеке. Аттикус, Джим и дядя Джимми стояли на заднем крыльце — они вышли сюда, как только Фрэнсис начал орать.

— Кто первый начал? — спросил дядя Джек.

Фрэнсис и я показали друг на друга.

— Бабушка, — провыл Фрэнсис, — она меня обозвала потаскухой и всего исколотила.

— Это правда, Глазастик? — спросил дядя Джек.

— Ясно, правда.

Дядя Джек посмотрел на меня, и лицо у него стало точь-в-точь как у тёти Александры.

— Я ведь, кажется, предупреждал: если будешь бросаться такими словами, жди неприятностей. Говорил я тебе?

— Да, сэр, но…

— Так вот, ты дождалась неприятностей. Стой тут.

Я колебалась — не удрать ли — и опоздала: рванулась бежать, но дядя Джек оказался проворнее. Вдруг у меня под самым носом очутился муравей, он с трудом тащил по траве хлебную крошку.

— До самой смерти и говорить с тобой не буду! Терпеть тебя не могу, ненавижу, чтоб тебе сдохнуть!

Кажется, всё это только придало дяде Джеку решимости. Я кинулась за утешением к Аттикусу, а он сказал — сама виновата, и вообще нам давно пора домой.

Я ни с кем не простилась, залезла на заднее сиденье, а когда приехали домой, убежала к себе и захлопнула дверь. Джим хотел мне сказать что-то хорошее, я не стала слушать.

Я осмотрела следы бедствия, оказалось только семь или восемь красных пятен, и я стала думать, что и правда всё на свете относительно, и тут в дверь постучали. Я спросила, кто там; отозвался дядя Джек.

— Уходи!

Дядя Джек сказал — если я буду так разговаривать, он опять меня выдерет, и я замолчала. Он вошёл, я ушла в угол и повернулась к нему спиной.

— Глазастик, — сказал он, — ты меня всё ещё ненавидишь?

— Можете опять меня выдрать, сэр.

— Вот не думал, что ты такая злопамятная, — сказал он. — Я был о тебе лучшего мнения, ты ведь сама знаешь, что получила по заслугам.

— Ничего я не знаю.

— Дружок, ты не имеешь права ругать людей…

— Ты несправедливый, — сказала я, — несправедливый!

Дядя Джек высоко поднял брови.

— Несправедливый? Это почему же?

— Дядя Джек, ты хороший, и я, наверно, всё равно даже теперь тебя люблю, только ты ничего не понимаешь в детях.

Дядя Джек подбоченился и посмотрел на меня сверху вниз.

— Отчего же это я ничего не понимаю в детях, мисс Джин Луиза? Когда дети ведут себя так, как ты себя вела, тут особенно и понимать нечего. Ты дерзишь, ругаешься и дерёшься…

— Почему ты меня не слушаешь? Я не собираюсь дерзить. Я только хочу объяснить тебе.

Дядя Джек сел на кровать. Сдвинул брови и посмотрел на меня.

— Ну, говори.

Я набрала побольше воздуху.

— Вот. Во-первых, ты меня не выслушал, не дал слова сказать, сразу накинулся. Когда мы с Джимом поссоримся, Аттикус не одного Джима слушает, меня тоже. А во-вторых, ты говорил — никогда не произносить такие слова, если они не аб-со-лют-но необходимы. Фрэнсису абсолютно необходимо было оторвать башку.

Дядя Джек почесал в затылке.

— Ну, рассказывай.

— Фрэнсис обозвал Аттикуса, вот я ему и задала.

— Как он его обозвал?

— Чернолюбом. Я не знаю толком, что это, только он так это сказал… ты так и знай, дядя Джек, хоть убей, а не дам я ему ругать Аттикуса.

— Фрэнсис так и сказал?

— Да, сэр, и ещё много всего. Что Аттикус позор всей семьи, и что мы с Джимом у него одичали…

У дяди Джека стало такое лицо — я подумала, сейчас мне опять попадёт. Потом он сказал:

— Ну, посмотрим, — тут я поняла, что попадёт Фрэнсису. — Пожалуй, я ещё сегодня вечером туда съезжу.

— Пожалуйста, сэр, оставьте всё, как есть. Пожалуйста!

— Нет уж, ничего я так не оставлю, — сказал дядя Джек. — Пускай Александра знает. Надо же додуматься… Ну, погоди, доберусь я до этого мальчишки…

— Дядя Джек, обещай мне одну вещь, ну, пожалуйста! Не говори про это Аттикусу! Он… он меня один раз попросил терпеть и не злиться, что бы про него ни сказали, и… и пускай он думает — мы дрались из-за чего-нибудь ещё! Дай слово, что не скажешь, ну, пожалуйста!…

— Но я не желаю, чтобы Фрэнсису это так сошло…

— А ему и не сошло. Дядя Джек, может, ты мне перевяжешь руку? Ещё немножко кровь идёт.

— Конечно, перевяжу, малышка. С величайшим удовольствием. Нет на свете руки, которую мне так приятно перевязать. Не угодно ли пройти сюда?

Дядя Джек учтиво поклонился и пригласил меня в ванную. Он промыл и перевязал мне пальцы и всё время смешно рассказывал про почтенного близорукого старичка, у которого был кот по имени Бульон и который, отправляясь в город, считал все трещинки на тротуаре.

— Ну, вот и всё, — сказал дядя Джек. — На безымянном пальце настоящей леди полагается носить обручальное кольцо, а у тебя останется шрам.

— Спасибо, сэр. Дядя Джек…

— Да, мэм?

— Что такое потаскуха?

Дядя Джек опять принялся рассказывать что-то длинное про старика премьер-министра, который заседал в палате общин и во время самых бурных дебатов, когда все вокруг с ума сходили, поддувал кверху пёрышки, да так, что они не падали. Наверно, он старался ответить на мой вопрос, но выходило как-то непонятно.

Потом, когда мне уже полагалось спать, я спустилась вниз попить воды и из коридора услыхала — в гостиной разговаривали дядя Джек с Аттикусом.

— Я никогда не женюсь, Аттикус.

— Почему?

— Вдруг будут дети…

— Тебе придётся многому поучиться, Джек, — сказал Аттикус.

— Знаю. Твоя дочь преподала мне сегодня первые уроки. Она сказала, что я ничего не понимаю в детях, и объяснила почему. И она совершенно права. Аттикус, она растолковала мне, как я должен был с ней обращаться… ей-богу, я ужасно жалею, что отшлёпал её.

Аттикус фыркнул.

— Она вполне заслужила трёпку, так что пусть совесть тебя не слишком мучает.

Я замерла: вдруг дядя Джек возьмёт и расскажет Аттикусу… Но он не стал рассказывать. Только пробормотал:

— У неё весьма богатый лексикон. Но половину бранных слов она говорит, не понимая их значения. Она меня спросила, что такое потаскуха.

— Ты объяснил?

— Нет, я рассказал ей про лорда Мелбурна.

— Когда ребёнок о чём-нибудь спрашивает, Джек, ради всего святого, не увиливай, а отвечай. И не заговаривай зубы. Дети есть дети, но они замечают увёртки не хуже взрослых, и всякая увёртка только сбивает их с толку. Нет, — задумчиво продолжал отец, — наказать её сегодня следовало, но только не за то. Все дети в известном возрасте начинают ругаться, а когда поймут, что бранью никого не удивишь, это проходит само собой. А вот вспыльчивость сама не пройдёт. Девочка должна научиться держать себя в руках, да поскорее, ей предстоит несколько трудных месяцев. Впрочем, она понемногу набирается ума-разума. Джим становится старше, и она всё больше берёт с него пример. Ей только надо изредка помочь.

— Аттикус, а ведь ты её никогда и пальцем не тронул?

— Признаться, нет. До сих пор довольно было пригрозить. Она изо всех сил старается меня слушаться, Джек. Это у неё далеко не всегда выходит, но она очень старается.

— Но секрет ведь не в этом, — сказал дядя Джек.

— Нет, секрет в другом: она знает, что я знаю, как она старается. А это очень важно. Плохо то, что им с Джимом скоро придётся проглотить много разных гадостей. У Джима, надеюсь, хватит выдержки, но Глазастик, когда заденут её гордость, сразу кидается в драку…

Я думала, тут дядя Джек не смолчит. Но он и на этот раз сдержал слово.

— А будет очень скверно, Аттикус? Ты как-то толком не рассказал.

— Хуже некуда, Джек. У нас только и есть показания негра против показаний Юэлов. Всё сводится к тому, что один твердит — ты это сделал, а другой — нет, не делал. И, конечно, присяжные поверят не Тому Робинсону, а Юэлам… ты имеешь представление об этих Юэлах?

Дядя Джек сказал — да, припоминаю — и стал описывать Аттикусу, какие они. Но Аттикус сказал:

— Ты отстал на целое поколение. Впрочем, нынешние Юэлы ничуть не лучше.

— Так что же ты думаешь делать?

— Прежде чем меня разобьют, я рассчитываю встряхнуть присяжных и вызвать разногласия… притом у нас есть ещё шансы на апелляцию. Право, сейчас ещё трудно что-либо сказать, Джек. Знаешь, я надеялся, что мне никогда не придётся вести такое дело, но Джон Тейлор прямо указал на меня и сказал, что тут нужен я и никто другой.

— А ты надеялся, что минует тебя чаша сия?

— Вот именно. Но как, по-твоему, мог бы я смотреть в глаза моим детям, если бы отказался? Ты и сам понимаешь, чем это кончится, Джек, и дай им бог пройти через всё это и не озлобиться, а главное, не подхватить извечную мейкомбскую болезнь. Не понимаю, почему разумные люди впадают в буйное помешательство, как только дело коснётся негра… просто понять не могу. Одна надежда, что Джим и Глазастик со всеми вопросами придут ко мне, а не станут слушать, что болтают в городе. Надеюсь, они мне достаточно верят… Джин Луиза!

Я так и подскочила. Заглянула в дверь.

— Да, сэр?

— Иди спать.

Я побежала к себе и легла. Какой молодец дядя Джек, не выдал меня! Но как Аттикус догадался, что я подслушиваю? Только через много лет я поняла: он говорил для меня, он хотел, чтобы я слышала каждое слово.