Скандал в Богемии

A Scandal in BohemiaFirst published in the Strand Magazine, July 1891,with 10 illustrations by Sidney Paget.

I

Для Шерлока Холмса она всегда оставалась «Этой Женщиной». Я редко слышал, чтобы он называл ее каким-либо другим именем. В его глазах она затмевала всех представительниц своего пола. Не то чтобы он испытывал к Ирэн Адлер какое-либо чувство, близкое к любви. Все чувства, и особенно любовь, были ненавистны его холодному, точному, но удивительно уравновешенному уму. По-моему, он был самой совершенной мыслящей и наблюдающей машиной, какую когда-либо видел мир; но в качестве влюбленного он оказался бы не на своем месте. Он всегда говорил о нежных чувствах не иначе, как с презрительной насмешкой, с издевкой. Нежные чувства были в его глазах великолепным объектом для наблюдения, превосходным средством сорвать покров с человеческих побуждений и дел. Но для изощренного мыслителя допустить такое вторжение чувства в свой утонченный и великолепно налаженный внутренний мир означало бы внести туда смятение, которое свело бы на нет все завоевания его мысли. Песчинка, попавшая в чувствительный инструмент, или трещина в одной из его могучих линз — вот что такое была бы любовь для такого человека, как Холмс. И все же для него существовала одна женщина, и этой женщиной была покойная Иран Адлер, особа весьма и весьма сомнительной репутации.

За последнее время я редко виделся с Холмсом — моя женитьба отдалила нас друг от друга. Моего личного безоблачного счастья и чисто семейных интересов, которые возникают у человека, когда он впервые становится господином собственного домашнего очага, было достаточно, чтобы поглотить все мое внимание. Между тем Холмс, ненавидевший своей цыганской душой всякую форму светской жизни, оставался жить в нашей квартире на Бейкер-стрит, окруженный грудами своих старых книг, чередуя недели увлечения кокаином с приступами честолюбия, дремотное состояние наркомана — с дикой энергией, присущей его натуре.

Как и прежде, он был глубоко увлечен расследованием преступлений. Он отдавал свои огромные способности и необычайный дар наблюдательности поискам нитей к выяснению тех тайн, которые официальной полицией были признаны непостижимыми. Время от времени до меня доходили смутные слухи о его делах: о том, что его вызывали в Одессу в связи с убийством Трепова, о том, что ему удалось пролить свет на загадочную трагедию братьев Аткинсон в Тринкомали, и, наконец, о поручении голландского королевского дома, выполненном им исключительно тонко и удачно.

Однако, помимо этих сведений о его деятельности, которые я так же, как и все читатели, черпал из газет, я мало знал о моем прежнем друге и товарище.

Однажды ночью — это было 20 марта 1888 года — я возвращался от пациента (так как теперь я вновь занялся частной практикой), и мой путь привел меня на Бейкер-стрит. Когда я проходил мимо хорошо знакомой двери, которая в моем уме навсегда связана с воспоминанием о времени моего сватовства и с мрачными событиями «Этюда в багровых тонах», меня охватило острое желание вновь увидеть Холмса и узнать, над какими проблемами нынче работает его замечательный ум. Его окна были ярко освещены, и, посмотрев вверх, я увидел его высокую, худощавую фигуру, которая дважды темным силуэтом промелькнула на опущенной шторе. Он быстро, стремительно ходил по комнате, низко опустив голову и заложив за спину руки. Мне, знавшему все его настроения и привычки, его ходьба из угла в угол и весь его внешний облик говорили о многом. Он вновь принялся за работу. Он стряхнул с себя навеянные наркотиками туманные грезы и распутывал нити какой-то новой загадки. Я позвонил, и меня проводили в комнату, которая когда-то была отчасти и моей.

Он встретил меня без восторженных излияний. Таким излияниям он предавался чрезвычайно редко, но, мне кажется, был рад моему приходу. Почти без слов, он приветливым жестом пригласил меня сесть, подвинул ко мне коробку сигар и указал на погребец, где хранилось вино. Затем он встал перед камином и оглядел меня своим особым, проницательным взглядом.

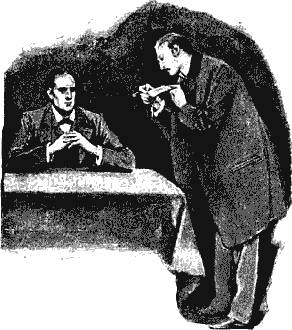

Then he stood before fire

— Семейная жизнь вам на пользу, — заметил он. — Я думаю, Уотсон, что с тех пор, как я вас видел, вы пополнели на семь с половиной фунтов.

— На семь.

— Правда? Нет, нет, немного больше. Чуточку больше, уверяю вас. И снова практикуете, как я вижу. Вы мне не говорили, что собираетесь впрячься в работу.

— Так откуда же вы это знаете?

— Я вижу это, я делаю выводы. Например, откуда я знаю, что вы недавно сильно промокли и что ваша горничная большая неряха?

— Дорогой Холмс, — сказал я, — это уж чересчур. Вас несомненно сожгли бы на костре, если бы вы жили несколько веков назад. Правда, что в четверг мне пришлось быть за городом и я вернулся домой весь испачканный, но ведь я переменил костюм, так что от дождя не осталось следов. Что касается Мэри Джен, она и в самом деле неисправима, и жена уже предупредила, что хочет уволить ее. И все же я не понимаю, как вы догадались об этом.

Холмс тихо рассмеялся и потер свои длинные нервные руки.

— Проще простого! — сказал он. — Мои глаза уведомляют меня, что с внутренней стороны вашего левого башмака, как раз там, куда падает свет, на коже видны шесть почти параллельных царапин. Очевидно, царапины были сделаны кем-то, кто очень небрежно обтирал края подошвы, чтобы удалить засохшую грязь. Отсюда я, как видите, делаю двойной вывод, что вы выходили в дурную погоду и что у вас очень скверный образчик лондонской прислуги. А что касается вашей практики, — если в мою комнату входит джентльмен, пропахший йодоформом, если у него на указательном пальце правой руки черное пятно от азотной кислоты, а на цилиндре — шишка, указывающая, куда он запрятал свой стетоскоп, я должен быть совершенным глупцом, чтобы не признать в нем деятельного представителя врачебного мира.

Я не мог удержаться от смеха, слушая, с какой легкостью он объяснил мне путь своих умозаключений.

— Когда вы раскрываете свои соображения, — заметил я, — все кажется мне смехотворно простым, я и сам без труда мог бы все это сообразить. А в каждом новом случае я совершенно ошеломлен, пока вы не объясните мне ход ваших мыслей. Между тем я думаю, что зрение у меня не хуже вашего.

— Совершенно верно, — ответил Холмс, закуривая папиросу и вытягиваясь в кресле. — Вы смотрите, но вы не наблюдаете, а это большая разница. Например, вы часто видели ступеньки, ведущие из прихожей в эту комнату?

— Часто.

— Как часто?

— Ну, несколько сот раз!

— Отлично. Сколько же там ступенек?

— Сколько? Не обратил внимания.

— Вот-вот, не обратили внимания. А между тем вы видели! В этом вся суть. Ну, а я знаю, что ступенек — семнадцать, потому что я и видел, и наблюдал. Кстати, вы ведь интересуетесь теми небольшими проблемами, в разрешении которых заключается мое ремесло, и даже были добры описать два-три из моих маленьких опытов. Поэтому вас может, пожалуй, заинтересовать вот это письмо.

Он бросил мне листок толстой розовой почтовой бумаги, валявшийся на столе.

— Получено только что, — сказал он. — Прочитайте-ка вслух.

Письмо было без даты, без подписи и без адреса.

«Сегодня вечером, без четверти восемь, — говорилось в записке, — к Вам придет джентльмен, который хочет получить у Вас консультацию по очень важному делу. Услуги, оказанные Вами недавно одному из королевских семейств Европы, показали, что Вам можно доверять дела чрезвычайной важности. Такой отзыв о Вас мы со всех сторон получали. Будьте дома в этот час и не подумайте ничего плохого, если Ваш посетитель будет в маске».

— Это в самом деле таинственно, — заметил я. — Как вы думаете, что все это значит?

— У меня пока нет никаких данных. Теоретизировать, не имея данных, опасно. Незаметно для себя человек начинает подтасовывать факты, чтобы подогнать их к своей теории, вместо того чтобы обосновывать теорию фактами. Но сама записка! Какие вы можете сделать выводы из записки?

I carefully examined the writing

Я тщательно осмотрел письмо и бумагу, на которой оно было написано.

— Написавший это письмо, по-видимому, располагает средствами, — заметил я, пытаясь подражать приемам моего друга. — Такая бумага стоит не меньше полкроны за пачку. Очень уж она прочная и плотная.

— Диковинная — самое подходящее слово, — заметил Холмс. — И это не английская бумага. Посмотрите ее на свет.

Я так и сделал и увидел на бумаге водяные знаки: большое «Е» и маленькое «g», затем «Р» и большое «G» с маленьким «t».

— Какой вывод вы можете из этого сделать? — спросил Холмс.

— Это несомненно имя фабриканта или, скорее, его монограмма.

— Вот и ошиблись! Большое «G» с маленьким «t» — это сокращение «Gesellschaft», что по-немецки означает «компания». Это обычное сокращение, как наше «К°». «Р», конечно, означает «Papier», бумага. Расшифруем теперь «Е». Заглянем в иностранный географический справочник… — Он достал с полки тяжелый фолиант в коричневом переплете. — Eglow, Eglonitz… Вот мы и нашли: Egeria. Это местность, где говорят по-немецки, в Богемии, недалеко от Карлсбада. Место смерти Валленштейна, славится многочисленными стекольными заводами и бумажными фабриками… Ха-ха, мой мальчик, какой вы из этого делаете вывод? — Глаза его сверкнули торжеством, и он выпустил из своей трубки большое синее облако.

— Бумага изготовлена в Богемии, — сказал я.

— Именно. А человек, написавший записку, немец. Вы замечаете странное построение фразы: «Такой отзыв о вас мы со всех сторон получали»? Француз или русский не мог бы так написать. Только немцы так бесцеремонно обращаются со своими глаголами. Следовательно, остается только узнать, что нужно этому немцу, который пишет на богемской бумаге и предпочитает носить маску, лишь бы не показывать своего лица… Вот и он сам, если я не ошибаюсь. Он разрешит все наши сомнения.

Мы услышали резкий стук лошадиных копыт и визг колес, скользнувших вдоль ближайшей обочины. Вскоре затем кто-то с силой дернул звонок.

Холмс присвистнул.

— Судя по звуку, парный экипаж… Да, — продолжал он, выглянув в окно, — изящная маленькая карета и пара рысаков… по сто пятьдесят гиней каждый. Так или иначе, но это дело пахнет деньгами, Уотсон.

— Я думаю, что мне лучше уйти, Холмс?

— Нет, нет, оставайтесь! Что я стану делать без моего биографа? Дело обещает быть интересным. Будет жаль, если вы пропустите его.

— Но ваш клиент…

— Ничего, ничего. Мне может понадобиться ваша помощь, и ему тоже… Ну, вот он идет. Садитесь в это кресло, доктор, и будьте очень внимательны.

Медленные, тяжелые шаги, которые мы слышали на лестнице и в коридоре, затихли перед самой нашей дверью. Затем раздался громкий и властный стук.

— Войдите! — сказал Холмс.

A man entered

Вошел человек ростом едва ли меньше шести футов и шести дюймов, геркулесовского сложения. Он был одет роскошно, но эту роскошь сочли бы в Англии вульгарной. Рукава и отвороты его двубортного пальто были оторочены тяжелыми полосами каракуля; темно-синий плащ, накинутый на плечи, был подбит огненно-красным шелком и застегнут на шее пряжкой из сверкающего берилла. Сапоги, доходящие до половины икр и обшитые сверху дорогим коричневым мехом, дополняли то впечатление варварской пышности, которое производил весь его облик. В руке он держал широкополую шляпу, а верхняя часть его лица была закрыта черной маской, опускавшейся ниже скул. Эту маску, походившую на забрало, он, очевидно, только что надел, потому что, когда он вошел, рука его была еще поднята. Судя по нижней части лица, это был человек сильной воли: толстая выпяченная губа и длинный прямой подбородок говорили о решительности, переходящей в упрямство.

— Вы получили мою записку? — спросил он низким, грубым голосом с сильным немецким акцентом. — Я сообщал, что приду к вам. — Он смотрел то на одного из нас, то на другого, видимо не зная, к кому обратиться.

— Садитесь, пожалуйста. — сказал Холмс. — Это мой друг и товарищ, доктор Уотсон. Он так добр, что иногда помогает мне в моей работе. С кем имею честь говорить?

— Вы можете считать, что я граф фон Крамм, богемский дворянин. Полагаю, что этот джентльмен, ваш друг, — человек, достойный полного доверия, и я могу посвятить его в дело чрезвычайной важности? Если это не так, я предпочел бы беседовать с вами наедине.

Я встал, чтобы уйти, но Холмс схватил меня за руку и толкнул обратно в кресло:

— Говорите либо с нами обоими, либо не говорите. В присутствии этого джентльмена вы можете сказать все, что сказали бы мне с глазу на глаз.

Граф пожал широкими плечами.

— В таком случае я должен прежде всего взять с вас обоих слово, что дело, о котором я вам сейчас расскажу, останется в тайне два года. По прошествии двух лет это не будет иметь значения. В настоящее время я могу, не преувеличивая, сказать: вся эта история настолько серьезна, что может отразиться на судьбах Европы.

— Даю слово, — сказал Холмс.

— И я.

— Простите мне эту маску, — продолжал странный посетитель. — Августейшее лицо, по поручению которого я действую, пожелало, чтобы его доверенный остался для вас неизвестен, и я должен признаться, что титул, которым я себя назвал, не совсем точен.

— Это я заметил, — сухо сказал Холмс.

— Обстоятельства очень щекотливые, и необходимо принять все меры, чтобы из-за них не разросся огромный скандал, который мог бы сильно скомпрометировать одну из царствующих династий Европы. Говоря проще, дело связано с царствующим домом Ормштейнов, королей Богемии.

— Так я и думал, — пробормотал Холмс, поудобнее располагаясь в кресле и закрывая глаза.

Посетитель с явным удивлением посмотрел на лениво развалившегося, равнодушного человека, которого ему, несомненно, описали как самого проницательного и самого энергичного из всех европейских сыщиков. Холмс медленно открыл глаза и нетерпеливо посмотрел на своего тяжеловесного клиента.

— Если ваше величество соблаговолите посвятить нас в свое дело, — заметил он, — мне легче будет дать вам совет.

Посетитель вскочил со стула и принялся шагать по комнате в сильном возбуждении. Затем с жестом отчаяния он сорвал с лица маску и швырнул ее на пол.

He tore the mask from his face

— Вы правы, — воскликнул он, — я король! Зачем мне пытаться скрывать это?

— Действительно, зачем? Ваше величество еще не начали говорить, как я уже знал, что передо мной Вильгельм Готтсрейх Сигизмунд фон Ормштейн, великий князь Кассель-Фельштейнский и наследственный король Богемии.

— Но вы понимаете, — сказал наш странный посетитель, снова усевшись и поводя рукой по высокому белому лбу, — вы понимаете, что я не привык лично заниматься такими делами! Однако вопрос настолько щекотлив, что я не мог доверить его кому-нибудь из полицейских агентов, не рискуя оказаться в его власти. Я приехал из Праги инкогнито специально затем, чтобы обратиться к вам за советом.

— Пожалуйста, обращайтесь, — сказал Холмс, снова закрывая глаза.

— Факты вкратце таковы: лет пять назад, во время продолжительного пребывания в Варшаве, я познакомился с хорошо известной авантюристкой Ирэн Адлер. Это имя вам, несомненно, знакомо?

— Будьте любезны, доктор, посмотрите в моей картотеке, — пробормотал Холмс, не открывая глаз.

Много лет назад он завел систему регистрации разных фактов, касавшихся людей и вещей, так что трудно было назвать лицо или предмет, о которых он не мог бы сразу дать сведения. В данном случае я нашел биографию Ирэн Адлер между биографией еврейского раввина и биографией одного начальника штаба, написавшего труд о глубоководных рыбах.

— Покажите-ка, — сказал Холмс. — Гм! Родилась в Нью-Джерси в 1858 году. Контральто, гм… Ла Скала, так-так!.. Примадонна императорской оперы в Варшаве, да! Покинула оперную сцену, ха! Проживает в Лондоне… совершенно верно! Ваше величество, насколько я понимаю, попали в сети к этой молодой особе, писали ей компрометирующие письма и теперь желали бы вернуть эти письма.

— Совершенно верно. Но каким образом?

— Вы тайно женились на ней?

— Нет.

— Никаких документов или свидетельств?

— Никаких.

— В таком случае, я вас не понимаю, ваше величество. Если эта молодая женщина захочет использовать письма для шантажа или других целей, как она докажет их подлинность?

— Мой почерк.

— Пустяки! Подлог.

— Моя личная почтовая бумага.

— Украдена.

— Моя личная печать.

— Подделка.

— Моя фотография.

— Куплена.

— Но мы сфотографированы вместе!

— О-о, вот это очень плохо! Ваше величество действительно допустили большую оплошность.

— Я был без ума от Ирэн.

— Вы серьезно себя скомпрометировали.

— Тогда я был всего лишь кронпринцем. Я был молод. Мне и теперь только тридцать.

— Фотографию необходимо во что бы то ни стало вернуть.

— Мы пытались, но нам не удалось.

— Ваше величество должны пойти на издержки: фотографию надо купить.

— Ирэн не желает ее продавать.

— Тогда ее надо выкрасть.

— Было сделано пять попыток. Я дважды нанимал взломщиков, и они перерыли весь ее дом. Раз, когда она путешествовала, мы обыскали ее багаж. Дважды ее заманивали в ловушку. Мы не добились никаких результатов.

— Никаких?

— Абсолютно никаких.

Холмс засмеялся.

— Ничего себе задачка! — сказал он.

— Но для меня это очень серьезная задача! — с упреком возразил король.

— Да, действительно. А что она намеревается сделать с фотографией?

— Погубить меня.

— Но каким образом?

— Я собираюсь жениться.

— Об этом я слышал.

— На Клотильде Лотман фон Саксен-Менинген. Быть может, вы знаете строгие принципы этой семьи. Сама Клотильда — воплощенная чистота. Малейшая тень сомнения относительно моего прошлого привела бы к разрыву.

— А Ирэн Адлер?

— Она грозит, что пошлет фотоснимок родителям моей невесты. И пошлет, непременно пошлет! Вы ее не знаете. У нее железный характер. Да, да, лицо обаятельной женщины, а душа жестокого мужчины. Она ни перед чем не остановится, лишь бы не дать мне жениться на другой.

— Вы уверены, что она еще не отправила фотографию вашей невесте?

— Уверен.

— Почему?

— Она сказала, что пошлет фотографию в день моей официальной помолвки. А это будет в ближайший понедельник.

— О, у нас остается три дня! — сказал Холмс, зевая. — И это очень приятно, потому что сейчас мне надо заняться кое-какими важными делами. Ваше величество, конечно, останетесь пока что в Лондоне?

— Конечно. Вы можете найти меня в гостинице Лэнгхэм под именем графа фон Крамма.

— В таком случае, я пришлю вам записочку — сообщу, как продвигается дело.

— Очень прошу вас. Я так волнуюсь!

— Ну, а как насчет денег?

— Тратьте, сколько найдете нужным. Вам предоставляется полная свобода действий.

— Абсолютно?

— О, я готов отдать за эту фотографию любую из провинций моего королевства!

— А на текущие расходы?

Король достал из-за плаща тяжелый кожаный мешочек и положил его на стол.

— Здесь триста фунтов золотом и семьсот ассигнациями, — сказал он.

Холмс написал расписку на страничке своей записной книжки и вручил королю.

— Адрес мадемуазель? — спросил он.

— Брайони-лодж, Серпантайн-авеню, Сент-Джонсвуд.

Холмс записал.

— И еще один вопрос, — сказал он. — Фотография была кабинетного размера?

— Да, кабинетного.

— А теперь доброй ночи, ваше величество, к я надеюсь, что скоро у нас будут хорошие вести… Доброй ночи, Уотсон, — добавил он, когда колеса королевского экипажа застучали по мостовой. — Будьте любезны зайти завтра в три часа, я бы хотел потолковать с вами об этом деле.

Назад: Приключения Шерлока Холмса

Дальше: II