Книга: Александр Македонский. Победитель

Назад: Глава 7 КРАСНЫЙ ПРИЛИВ

Дальше: Глава 9 ТЕНИ И ПРИЗРАКИ

Глава 8

ИНДИЯ

1

Вынудив к сдаче еще одну крепость, я был готов приступить к завоеванию подчиненных Дарию государств Индии. Правда, в пустынях и горах позади оставались воинственные племена, которые, если б осмелились, могли бы напасть и разграбить мои недавно завоеванные владения. Но я полагал, что могу разобраться с этими племенами и позже — ведь за своей спиной я оставлял в крепостях гарнизоны верных мне людей, на ответственных постах — как можно больше бактрийцев и согдиан, а на подчиненном мне троне — Оксиарта с сильной охраной из местных воинов.

В течение зимы после моего двадцать восьмого дня рождения, в год двадцать девятый от Александра, я, насколько помню себя, был счастливее, чем когда-либо в жизни. В дневные часы я занимался укреплением занятой мной территории со всеми вытекающими отсюда административными проблемами. Ночью я принимал Роксану, мою прекрасную жену, которая в свои двадцать пять лет находилась в возрасте расцвета молодой женщины. Это цветение очаровывало больше, чем тот бутон, который я видел в Додоне. Любовь сильно увлекла нас обоих, и мои воины шутливо замечали, что горнисты трубили вечернюю зарю на час раньше, чем это было до моей женитьбы, а утром я требовал к себе Букефала на добрый час позже.

В начале этого отрезка времени Роксана поинтересовалась, правда ли то, что один из моих лучших предводителей отрядов Диамен раньше был учеником замечательного греческого скульптора Скопаса. Я это подтвердил.

— А сам по себе он хороший скульптор? — продолжала любопытствовать она.

— Да, так считают. Его храмовая статуя Деметры в Лариссе является гордостью всего города.

— Что же он тут делает, этот глупец, мозоля себе руки рукояткой меча и рискуя лишиться глаз под дождем стрел?

— Он прибыл сюда с последним пополнением и пробыл у меня всего лишь год. Ему совершенно справедливо захотелось повидать белый свет, окунуться в мир приключений и приобрести опыт, который Греция ему дать не могла.

— Ты мог бы освободить его примерно на две недели, каждое утро часа на два перед полуднем?

— Его заместитель мог бы занять его место. Но в чем дело?

— Не скажу. А еще мне потребуется талант золота и две… нет, лучше три оки слоновой кости. Ты не должен заходить домой, пока он будет со мной. Это будет сюрприз.

— Если я случайно застану его в компрометирующем положении, я из него сделаю чучело.

Этот разговор изгладился из моей памяти до тех пор, пока я не пришел в наше жилище после игр и жертвоприношения накануне своего похода на Восток. Прекрасная и просто одетая, Роксана встретила меня у входа, провела в баню и собственноручно вымыла — обычно это входило в обязанности ее строгой домохозяйки. Но в этой роли царица моей империи не чувствовала себя ущербной. И я несколько раз делал то же самое для нее, хотя вряд ли только ради нее — ради себя тоже, и считаю, что поистине это, должно быть, один из обрядов Афродиты, готовящейся к главному обряду, которым богиня восхищалась больше всего.

Роксана провозилась больше, чем нужно, ее руки то деловито хлопотали, то вяло замедляли движение, при этом глаза становились какими-то сонными и косили больше, чем обычно, и речь звучала не совсем связно. Только большим усилием воли взяв себя в руки, она успела все сделать вовремя, и мы не опоздали к обеду.

Когда я облачился в богатую персидскую одежду, она завязала мне глаза большой косынкой и ввела в трапезную, поставив за спинкой стула, затем сняла повязку.

Я не знал, что ожидать в качестве «сюрприза» Роксаны, но то, что я увидел, потрясло меня. Молодой скульптор Диамен сделал свою работу с потрясающим мастерством. На столе стоял бюст Роксаны, выполненный в золоте и слоновой кости. Я не мог вообразить, где он достал такой большой слоновый бивень, что смог вырезать ее лицо почти в полный разрез из цельного куска. У самых крупных из виденных мною азиатских слонов не было бивней такого размера, поэтому я решил, что он взял самую объемистую часть гигантского бивня, завезенного из Африки, где слоны вырастают выше и массивней и кости у них намного мощнее, чем у их азиатских братьев. Шея также была из слоновой кости и смыкалась с головой под челюстями так искусно, что совсем не было заметно линии стыка. Золотистая масса волос, приобретшая благодаря его искусству светлый оттенок, была перехвачена сзади золотистой лентой и венчала всю головку, смыкаясь со слоновой костью на висках и в верхней части лба. Ее брови были изваяны из того же светлого золота, а губы — из бледно-красного камня, возможно, коралла, а в ушах сверкали две сияющие жемчужины.

Но главной достопримечательностью этого бюста были все же ее глаза. Я тут же узнал в них те два сапфира, что поразили меня схожестью с ее глазами. Теперь у меня совсем не оставалось сомнений, что ювелир из Голконды обработал их для того, чтобы они стали глазами идола какой-нибудь богини в индийском храме, но их, к моей великой удаче, отвергли жрецы, и так они оказались у меня в руках. Конечно, только благодаря капризу случайности их концентрические круги так напоминали эту особенность Роксаниных глаз.

И только благодаря блестящему мастерству скульптора веки из слоновой кости оказались удлиненными и слегка вздернутыми вверх к наружным уголкам глаз.

— Роксана, этому следовало бы быть одним из семи чудес света! — воскликнул я.

— Ни в коем случае. Однако это отличная работа, если учесть, что она выполнена за три месяца. За первые две недели Диамен сделал модель из мягкого дерева. Он, как ты видишь, схватил планиметрию моего лица. После этого он сделал то, что ты видишь — и сделал это в свободное от учебного плаца время, а будучи настоящим художником, он с радостью отдавался работе вместо того, чтобы бездельничать, пить и болтать о женщинах и войне со своими друзьями. Очень похоже?

— Так здорово, что я дам ему талант золота.

— Прошу тебя, так и сделай, если ты вполне доволен. Он ведь другой талант пустил на мои волосы. Я пожертвовала двумя жемчужинами, а у него были пластины из слоновой кости, накладывающиеся на дерево — для плеч. Весь бюст с пьедесталом из серебряных плиток весит больше семи ок.

— Я установлю его на почетном месте в палате для аудиенций.

— Ты этого не сделаешь, если прислушаешься к моим желаниям. Я хочу, чтобы ты поставил его на стол для карты в своем военном штабе.

— Его там никто и не увидит, кроме военного начальства, неспособного отличить искусство от капусты.

— Его будешь видеть ты, Александр, а я буду видеть тебя.

— Пользуясь камнями вместо глаз?

— Ты ведь можешь вообразить себе, что это мои глаза. Затем, когда тебе покажется, что твоя стратегия требует опустошить поля крестьян или уничтожить народ, осмелившийся не подчиниться, ты задумаешься, уж такая ли это и в самом деле военная необходимость. И если после этого ты позволишь людям жить, а нежной траве расти, мой бог Заратустра благословит меня за этот подарок, а все боги твоего пантеона, которым дорог простой народ, благословят Александра Великого.

Мне не совсем понравилось то, что на первый взгляд показалось ее вмешательством в мои военные дела. Но потом я заглянул в эти серьезные глаза, поцеловал эти мягкие губы и понял: она сделала то, что естественно для нее, что было бы естественным для всех хороших женщин, в которых я не сомневался, ведь, в муках давая жизнь, они учатся состраданию, и им невыносимо, когда ее отнимают бесцельно; учат их также мягкость и беспомощность младенцев, лежащих у их груди.

Поэтому я быстро справился со своей досадой, и мы пировали, выпили вина, а когда пришло время — одарили друг друга нежной любовью, супружеской в ее священном смысле, и после этого уснули друг у друга в объятиях, и в эту ночь у меня с самого первого погружения в глубокий сон были счастливые сновидения до тех пор, пока я не пробудился, твердо зная, что увижу ее рядом с собой. А ведь не раз меня мучили кошмары, будто я все еду и еду, все убиваю врагов, все ищу что-то и не могу найти и все ближе подъезжаю к глубокой черной пропасти в голых заснеженных горах. Этой пропасти нет на моих картах, но для сидящего на ее черном троне царя в черном головном уборе я первый любимчик из всех ныне живущих и в прошлом обитавших на земле царей, ибо я так щедро увеличил число его подданных. Они безгласны, лишены памяти, вечно ходят толпами, не зная, почему жмутся друг к другу в его бескрайних тусклых и мрачных залах.

2

Как и просила Роксана, я поставил бюст на стол для карт. Во время весенней кампании я почти всегда смотрел в эти сапфиры, воображая, что это ее глаза, перед тем, как подписать приказ о суровой расправе с непокорным народом, с их городами и селами. Иногда я откладывал перо в сторону, но чаще подписывал приказ, потому что южнее Гиндукуша нам попался народ глупый и упрямый, неспособный понять неотвратимость моего наступления, что только мирная капитуляция может спасти их от сурового наказания. Вместо этого они снова и снова нападали с отчаянной яростью, тем самым по собственной воле обрекая себя на уничтожение.

Теперь моя армия сильно увеличилась. Отчасти последнее пополнение составили греки из наших городов Малой Азии; они благополучно прибыли, прошагав по завоеванным и усмиренным мною обширным землям; но гораздо больше с этим пополнением в армию влилось персов, и немало их прибыло из Парджи, Арии, Бактрии и Согдианы. С учетом женщин в нашем обозе, рабов, несших багаж, и всех других гражданских лиц, за моим знаменем шло войско в сто пятьдесят тысяч человек. Все виды немощи, болезни, несчастные случаи, смерть в бою катастрофически сократили число македонцев — первоначальную прочную сердцевину моей армии. Армия, которую я вел за собой, не была греческой: уже ряд лет она не являлась таковой ни на деле, ни по названию; никто бы уже больше не смог принять ее по ошибке за греческую армию — это была армия Александра. Теперь я мог разделить ее на крупные части, направить их по разным маршрутам и таким образом подчинить себе гораздо большую территорию.

В горных районах севернее Инда вражеские воины внешне выглядели более похожими на греков, чем мы, кто шел на них войной. Этот народ состоял из высоких белокурых людей, и мои историки считали, что они ничем не отличались от своих арийских предков, мигрировавших сюда из неизвестных регионов Центральной Азии, и что их племена повернули на запад: они-то и стали предками нынешних греков. В верховьях реки Каспис мы обнаружили народ, называвший себя кафирами; в словах их языка были те же корни, что и во многих греческих. Мои македонцы сделали предположение, что здесь со своей армией побывал Геракл и его воины обильно посеяли семена, но я думал иначе: язык этих дикарей и наш, греческий, были когда-то одним языком на земле, которая тогда была нашей родиной, так что мы были с ними дальними родственниками. Настало время, когда мне нужно было отправить на покой свыше двух тысяч моих ветеранов. Обремененные женами или наложницами, они, вероятно, уже не могли вернуться в Грецию, но и я больше не мог вести их с собой: они мешали мне двигаться дальше. Поэтому я поселил их в Кафиристане, плодородные речные долины которого вполне могли бы обеспечить пропитанием это добавочное население. У некоторых при нашем расставании в глазах стояли горькие слезы обиды, но, уж поистине, им больше повезло, чем многим другим солдатам, которых и прежде я увольнял из армии, ведь они могли быстро научиться местному языку, так схожему с нашим, вести энергичную жизнь, охотясь на диких овец, рыбача на бурных реках и намывая золото в речном песке.

Родственники этих людей, живущие в окруженном стенами городе, оказали упорное сопротивление, но в конце концов дрогнули и бежали в горы. В этой недолгой схватке я был легко ранен в плечо дротиком, вонзившимся через панцирь, и это так разъярило моих солдат, что они, преследуя бежавших, перебили всех, кого им удалось схватить, а затем уничтожили город. Такого приказа я не отдавал, но и не вмешивался, зная настроение моих солдат-греков, особенно македонцев. Когда они роптали, недовольные тем, что я все дальше углубляюсь в неведомые края, то тут же и спрашивали себя: а что они будут делать, если меня убьют? Птолемей и еще кое-кто имели славу отличных военачальников, но македонцы не хотели довериться им в долгом пути на родину.

Отчасти чтобы завоевать большее уважение солдат, частично потому, что он чрезвычайно гордился своим искусством владения мечом, и еще по той причине, что он, как и я, боготворил Ахилла, Птолемей в местечке под названием «Крепость Героев» вступил в потрясающий поединок с царем тамошних горных индов и, наконец, одним мощным режущим ударом отсек тому голову.

Нас окружали громадные горы; говорят, что некоторые возвышались более чем на двадцать пять стадий — во всяком случае, слишком высоко, чтобы измерять их в локтях. В долине пасся крупный рогатый скот, поразивший меня своим внушительным ростом и красотой. Я позаботился о том, чтобы отправить на родину, в Грецию, большое стадо, поручив его уволенным из армии ветеранам, тем, которые предпочли рискованные перипетии тяжелого пути возможности поселиться в Индии. Если они дожили до возвращения домой, то, верно, здорово отъелись по дороге, ведь не стали бы они колебаться, приносить ли им в жертву богам здоровенных быков или нет и стоит ли самим насладиться хорошим куском мяса.

Сделав вид, что отступаю от мощных стен города Массаги, я выманил его защитников на открытое пространство, затем внезапно развернул войско и ударил по ним. Они с большими потерями бежали, чтобы снова укрыться за стенами, а на следующий день от раны, полученной в схватке, умер их вождь. Тогда они выслали глашатаев, прося мира, но Гефестион не хотел, чтобы я их принял. Он советовал подвергнуть город суровому наказанию и предать мечу семь тысяч индов-наемников, больше всего отличившихся в сражении.

Гефестионом, как мне казалось, двигала больше ярость, чем разумная мысль стратега, ярость оттого, что во время упорного сражения я был легко ранен в лодыжку; во всяком случае, его преданность мне не могла сравниться с преданностью любого другого военачальника, если оставить в стороне резкого на язык Птолемея. Понятно, что и небольшая рана могла бы стать опасной, а в зависимости от обстоятельств и смертельной. Но из тактических соображений я все же отверг совет моего дорогого друга, Я никогда еще не вступал в схватку с более упорным, смелым противником, чем эти рослые, мускулистые светловолосые горцы. В случае отказа принять их капитуляцию я бы должен был осадить город и потерять много времени и солдат, прежде чем мы смогли бы ворваться в пробитые стены и перебить защитников.

Поэтому я принял их капитуляцию на том условии, что инды-наемники вольются в мою армию. Они с радостью согласились. Наемники вышли из города и направились на вершину холма, чтобы расположиться там на ночь лагерем, а на следующий день явиться в мое распоряжение. Я полагаю, что они боялись расправы за свое дезертирство со стороны горожан, а может, желали умилостивить жертвой своего бога, клятву которому они нарушили.

Я сожалел, что сегодня вечером не смогу рассказать Роксане о своем решении, ведь она была бы уверена, что я сделал это ради нее. В этот непродолжительный, но трудный поход в суровые горы мы не смогли взять никого из наших милых спутниц, оставив их под защитой крепких стен Нисы на попечении гарнизона и городского главы, жаждущего снискать мое расположение. Когда я увижу ее снова, подумал я, уж наверное, и не вспомню об этом эпизоде или до нашей встречи успею натворить что-нибудь пострашней того, что сегодня предложил Гефестион, и тем самым сведу на нет проявленную в этом случае мягкость.

Но правда оказалась жестокой: Гефестион давал мне правильный совет. Один пленный, которого он нанял в качестве шпиона, принес ему донесение, с которым он тотчас же пришел ко мне. Оказывается, расположившиеся лагерем на холме наемники вовсе не избегали гнева горожан и не помышляли об оказании услуги своему богу: они лишь ждали темноты, чтобы под ее покровом потихоньку убраться и предложить себя Пору — царю, приславшему мне вызывающее послание. Я немедленно приказал окружить холм и напасть на предателей. Так уж получилось, что был дан сигнал к резне, и все наемники были перебиты, а город уничтожен до основания.

Когда я снова взглянул в лицо бюста на моем столе, мне показалось, что я вижу в раскосых глазах немой упрек. И все же я не испытывал никакого сожаления: жестокий удар диктовался военной необходимостью. В этом состоянии, когда побаливала рана и еще не утихла ярость, вызванная намерением индов-наемников обмануть меня, я решил, что стану относиться к Роксане не как к гречанке, а как к восточной женщине: ласкать ее, любить и распоряжаться ею, ожидая в ответ преданности, благодарности за свои объятия и безмолвной покорности.

Но принять решение — одно дело, а привести его в исполнение — совсем другое. Спустившись в менее суровую страну, полностью подчиненную мне, я намеревался послать за обозом из крытых и открытых повозок, оставленным в Нисе, так как тосковал по Роксане, а моим солдатам не удавалось поймать быстроногих горных дев, удиравших с быстротой лани, стоило им завидеть кого-нибудь из солдат, поэтому и они пребывали в состоянии мучительного беспокойства. Но я отложил вызов обоза до тех пор, пока пепел Массаги не останется далеко позади нас, пока не утихнут разговоры о резне, — Роксане вряд ли захочется слышать об этом. И вот когда она наконец приехала, то была такой свежей и прелестной, такой оживленной и вместе с тем такой великолепной бактрийской княжной, а теперь уж царицей Александра, что я как-то и забыл о своем решении и относился к ней так же, как и прежде — на условиях равенства, выходящих за пределы тех, о которых я договорился с моим сводным братом Птолемеем. И никаких жестов почитания с ее стороны, даже вставания передо мной на одно колено в присутствии моих командиров или подчиненных царей.

3

Один царь небольшого племени, которого звали Офис, сдаваясь мне, вел себя так мужественно и при сдаче проявил такую свободу и щедрость характера, что завоевал полное мое восхищение. В ответ на посланный с гонцом приказ он прислал в огромном количестве довольствие и мне, и Кратеру, а когда мы прибыли к нему, он закатил на три дня пир для меня и моих военачальников, во время которого предложил мне выбрать любую из его наложниц и она будет ждать меня в моей роскошной спальне. Для восточного царька такое уважение, даже к своему сеньору, было далеко не пустяком, ибо хорошо известно, что такие царьки не хотели делиться благосклонностью своих женщин. Я под благовидным предлогом отказался, хотя действительная причина моего отказа от девушки, превосходной красавицы, крылась в заботе о ее будущем: я знал, что, если соглашусь принять его дар, он больше никогда не допустит ее к своему царскому ложу, она будет считаться рабыней, которую станут грубо третировать его жены и другие наложницы. Возможно, и мысль о Роксане имела какое-то отношение к этому отказу.

Затем, чтобы показать Офису и другим царям, что я могу быть щедрым с теми, кто меня жалует, и суровым с упрямцами, после пира я утвердил его на троне и дал ему в дар талант золота.

Этот мой поступок на следующий вечер привел к досадному происшествию, когда я ужинал со своими старшими военачальниками. Осушив слишком много чаш, Мелеагр, отличный предводитель фаланги, язвительно поздравил меня с тем, что я нашел в Индии подданного, столь заслужившего мою благодарность, что я наградил его по-царски. Я так и вскипел, но одумался, вспомнил Клита и Каллисфена — Филот, который и на словах, и на деле был предателем, не заслуживал ни капли моего сожаления — и только ответил, что язык человека — самый опасный орган его тела.

— Даже опасней, царь, чем его фаллос? — с улыбкой осведомился Птолемей.

Раздался смех. Решив, что Мелеагр получил должное предупреждение, я забыл об этом инциденте и не стал вписывать в свою черную книжку еще одно имя.

Когда я поведал об этом Роксане, она сложила ладони и склонила голову в знак молчаливой благодарности некоему существу в небесах, и я не сомневался, что это ее бог Заратустра.

Примерно в это же время я встретил людей, отрицавших мою власть над ними, с которыми я ничего не мог поделать. Использовать против них силу было бы так же бесполезно, как рубить мечом пустой воздух. Это сборище принадлежало к одному из бесконечных культов Индии и называло себя саннаяси. Это были странники, не имевшие никакой собственности, кроме своих лохмотьев и пустых мисок: последние наполнялись едой набожными крестьянами. Когда я приказал одному из них положить мне земной поклон, он ответил, что не выражает почтения ни одному земному царю, что будет говорить со мной, только если я разденусь донага и лягу рядом с ним под солнцем, а если я желаю убить его, обязательно так и сделать, ибо тогда его душа освободится от ненавистной ему плоти. Он согласился признать меня сыном Высочайшего, но добавил, что таковым является самый скромный пахарь в поле.

К моему большому удивлению, один из их старейшин по имени Калан, говоривший на персидском так же хорошо, как на хинди, попросил разрешения присоединиться к моему обозу. Цель у него одна, объяснил он, совершить паломничество. Когда же я ответил, что не знаю еще своего маршрута, не говоря уж о том, где закончу свой поход, он все же предпочел идти со мной. Этим обстоятельством я был очень обрадован: судя по его лицу и речи, я решил, что это человек высокого ума и от него я мог бы узнать о верованиях и философии касты брахманов. В походе он не причинял нам никаких хлопот, сам готовил себе еду на собственном костре, редко заговаривал с людьми и, казалось, постоянно был погружен в состояние медитации. Для моих солдат он стал довольно приятным зрелищем — в своем тюрбане и скудном одеянии, и никто никогда не слышал, чтобы он жаловался на неудобства. Однако в каждом селении, где мы останавливались на отдых, он был центром лестного внимания местных жителей: они становились перед ним на колени и просили дать благословение их посевам, несмотря на его рваную и, несомненно, вшивую одежду и растрепанную бороду. Его внешность поистине вызывала большее почтение, чем моя, и по всем признакам было похоже, что его считают более важной персоной. Тот искренний трепет, с которым кланялись ему цари, приводил меня в немалое замешательство.

Так случилось, что мне пришлось провести крупное сражение, чтобы подчинить упрямого Пора. Его силы расположились на противоположном берегу реки Гидасп, в данный момент разлившейся из-за паводка. У него была внушительная армия, состоящая из четырех тысяч отличных всадников на прекрасных лошадях, тридцати тысяч хорошо обученных пехотинцев, трехсот колесниц, не внушавших мне никакого страха, и двухсот боевых слонов, встречи с которыми я опасался, потому что лошадей нашей кавалерии нельзя было заставить приблизиться к ним даже плетками. Даже для самых непрозорливых моих военачальников было ясно, что фронтальная атака будет пагубной. Приходилось рассчитывать только на военную хитрость.

Изучив за несколько дней близлежащие броды, я пустил слушок специально для шпионов Пора, обретающихся в нашей среде под видом простых крестьян, торгующих птицей и фруктами, что я решил стоять здесь лагерем до тех пор, пока не пройдут дожди и не спадет паводок. Чтобы это выглядело убедительней, я приказал подвезти и разгрузить большие запасы провианта, собранного моими фуражирами в сельской местности. С Инда мы привезли по суше лодки, в которых мои люди устроили отличное представление, делая замеры глубин и изучая течения реки около брода. Когда я направлял части своих сил по берегу в обе стороны, Пор посылал подразделения для их отражения в том случае, если они предпримут попытку переправиться.

А тем временем я тайно обследовал реку и ее берега на целых сто пятьдесят стадий вверх и вниз по течению.

Наконец, поисковики сделали утешительное открытие. На расстоянии четырех часов пути они нашли заросший лесом мыс, направленный в сторону лежащего неподалеку от противоположного берега острова. На всем пути до мыса я расставил часовых на таком расстоянии друг от друга, чтобы они могли перекликаться. Несколько ночей мы жгли яркие костры и делали то, что на вид казалось дополнительной подготовкой к фронтальному наступлению и что не только удерживало армию Пора на месте в состоянии повышенной боевой готовности, но и маскировало передвижение нескольких тысяч моих солдат, переносивших разборные лодки к густо заросшему деревьями мысу. А тем временем появился еще один фактор, которого нельзя было не учитывать: мы не могли затягивать с наступлением, потому что царь Кашмира Абисар нарушил наш договор о перемирии и вел мощную армию на соединение с Пором.

Кратер командовал силами, которым предстояло противостоять Пору, но ему не разрешалось переправляться через реку, если Пор оставит слонов для охраны брода. Если узнав, что я переправился и иду на него, Пор разделит свою армию и двинет своих гигантских животных против меня, Кратер должен был начать переправу, получив сигнал, передаваемый голосом по цепочке расставленных часовых. Чтобы еще больше ввести Пора в заблуждение, я велел Атталу облачиться в мои серебристые доспехи и шлем, чтобы он думал, будто я командую противостоящими ему силами. Под свое непосредственное начало я взял гетайров, три других отряда тяжелой конницы, легкой кавалерии из Бактрии, Согдианы и Скифии, тысячу конных лучников, тяжеловооруженную пехоту и два таксиса фаланги — в целом двадцатитысячное войско.

Разгулялась непогода, дул сильный ветер и хлестал дождь, и темнее ночи я еще не видел. Насколько мы промокли под дождем, было неважно, ибо нам еще предстояло промокнуть до костей при переправе на протекающих, захлестываемых волной лодках или верхом на лошадях, кроме того, за островом, оказывается, протекал узкий канал, который для лодок не годился.

Покров ночи то и дело раскалывался огненными трещинами: это Зевс метал свои молнии в окрестные скалы и многие из них расщеплялись; и после страшного удара грома долго еще слышались его затихающие раскаты. Я не сомневался, что раскаты посланы мне небом, чтобы заглушить шум от лошадей, лодок и людей, а яркие вспышки молний — чтобы я видел место переправы и мне было бы легче командовать. Однако в громе слышалось гневное роптание, не утихающее между отголосками эхо, и яростен был вид молнии с ее зигзагообразной стрелой, направленной на восток. Поэтому я рассудил, что эта ярость предназначена Пору за попытку помешать осуществлению судьбы последнего сына Зевса, которому было предначертано в завоеваниях превзойти Геракла и Диониса.

Возможно, «рассудил» — не то слово. Я не рассуждал, созерцая божественность. Рассуждение же могло бы повести меня по ложному пути, и я не хотел никакого вмешательства Аристотеля с его логикой. Вместо этого я слышал голоса, они звучали у меня в душе почти явственно. Его племяннику Каллисфену был показан путь, но он отказался от него и потому встретил свою смерть.

Мы живо доставили лодки и бессчетное множество плотов всех видов к берегу реки. Когда, загрузившись, мы начали сталкивать их в проток, буря внезапно улеглась, гром затих, больше не вспыхивали молнии, даже облака попридержали заливающий глаза дождь, и сердце мое радостно забилось: это было явное предзнаменование того, что победа моя предрешена и ничто ей теперь не помешает; и все же я должен был драться со всем усердием, не щадя ни своих, ни чужих, чтобы доказать, чего я стою, и выразить свою благодарность богу.

Когда все мое войско собралось на острове, в первых лучах рассвета нас заметили часовые, которых и Пор расставил вдоль берега реки. Они живо повскакали на лошадей и понеслись в стан своего царя. Остров оказался больше, чем мы думали, а когда мы подошли к его противоположному краю, я понял, насколько суровое испытание выдалось нам сегодня ночью, ибо вместо узкого и мелкого водного протока пред нами предстал широкий и опасный канал, вздувшийся от сильного, не прекращавшегося всю ночь дождя. Люди заметались в поисках самого мелководного участка, и даже когда он нашелся, им, пешим, пришлось идти по шею в воде. Головы лошадей едва были видны над потоком, а круглые булыжники очень мешали им ступать по дну.

Когда мы переправились на противоположный берег, я приказал главным силам кавалерии следовать за Букефалом, а остальным стараться двигаться как можно быстрее. Мы уже давно начали наступление, а Пор, видя за рекой наш стан с множеством костров, и не догадывался о правде.

Я думаю, что, когда видевшие нас часовые примчались к Пору на взмыленных лошадях и, задыхаясь, рассказали о большом войске, переправляющемся через реку, он не поверил, что это может быть Александр. Он видел, что за рекой готовится переправа через брод, поэтому то, что видели часовые, должно быть, спешащие к нему на помощь воины Абисара из Кашмира; только как они оказались не на той стороне реки? Это недоразумение быстро разрешилось, когда он послал навстречу нам разведчиков и застрельщиков, которые понаблюдали за нами издали и пустились назад с убийственной новостью, что всадник на черном жеребце в авангарде и есть сам Александр, а за ним следуют десять тысяч конных.

Пор, смелый человек, способный драться до последней капли надежды, быстро разделил свою армию, одна часть которой должна была отражать нападение из нашего стана, другая — сформировать сильнейшую линию для отражения моей атаки. Однако при ближайшем рассмотрении я убедился, что линия обороны передо мной имела много слабых сторон, поэтому я велел кавалеристам отдохнуть перед сражением, а сам стал выбирать, куда направить острие атаки. Слоны с множеством стрелков на их спинах, расставленные в ста футах друг от друга, трубили и свивали в кольца свои хоботы; отряды конницы Пора на флангах находились слишком далеко друг от друга, чтобы в нужный момент соединиться для мощной атаки; короче, его линия была слишком растянутой. Вот уже подтянулись мои конные лучники, на которых я возлагал главную свою надежду; их задачей было меткими стрелами разъярить слонов и сделать неуправляемыми для их погонщиков.

Другая цепь слонов стояла лицом к реке, вынуждая Кратера откладывать переправу со стороны лагеря, и в этом он как военачальник был прав, так как нельзя лошадей, уже утомленных борьбой с течением, бросать на схватку с этими чудовищами. Мне Кратер был нужен для нанесения удара по речному фронту Пора после того, как я сам уже прорву противостоящий мне фронт.

Мой горнист протрубил сигнал к наступлению. Тяжелая кавалерия пошла в эшелонированную атаку, а легкая кавалерия на флангах, подняв ужасающий крик, нанесла индам смертельный удар. В первой же атаке был убит сын Пора и погибли четыреста его воинов, остальной же фронт был безнадежно прорван. Часть стоявших перед нами слонов стойко держали свою позицию, издавая яростные трубные звуки, но мои солдаты в основном избегали их непродолжительных выпадов и многие из чудищ бежали, визжа от боли, с торчащими у них по бокам и на ногах дротиками и стрелами, их седла опрокидывались и валились наземь, откуда мертвых и живых воинов вытаскивали их охваченные паникой соратники. Колесницы Пора не сыграли серьезной роли в сражении: стрелы и дротики поразили многих возниц, некоторые тяжелые машины завязли в липкой грязи, и их невозможно было вытащить оттуда.

Я дал сигнал фаланге. Сомкнув щиты, солдаты создали стену из ощетинившихся наконечников копий, двинувшуюся на упорно сражающегося врага и боевых слонов, одни из которых были убиты, а другие обращены в бегство. К этому времени Кратер переправился через реку, и мы взяли остатки армии Пора в мощные тиски. Пор храбро сражался, пока у него оставались еще боеспособные силы; затем он был ранен в плечо, и погонщик его слона повернул животное, вынудив храброго царя с горечью отступить.

Меня восхитило его доблестное сопротивление. Именно поэтому я послал вдогонку за ним всадников с предложением почетной сдачи. Глашатаям не удалось убедить его в моих добрых намерениях, но тогда я послал Калана, этого нищего святого, при первых же словах которого Пор остановился и повернул коня навстречу мне. Я подъехал к нему и, клянусь, что никогда не видел царя с такой прекрасной внешностью; даже Дарий, пожалуй, уступал ему в этом, хотя оба были примерно одного роста — футов семь, крепкого телосложения и с благородными чертами лица. Дарий принадлежал к персидской династии, Пор был чистокровным арием, со спокойными глазами цвета голубой стали и ярко-золотистыми волосами.

— Я сдаюсь тебе безоговорочно, царь Александр, — заявил он мне твердым голосом на безупречном персидском языке, несмотря на то что ослабевал от раны.

— Я принимаю твою сдачу, царь Пор. Не хочешь ли попросить какой-нибудь милости?

— Только одной: чтобы со мной обращались как с царем.

— Может, все-таки ты таишь какое-то желание, которое я с радостью исполню.

Он немного подумал и ответил:

— То, что я сказал, это все.

Собственно я уже решил оставить Пору его царство, конечно под моей верховной властью, а остатки его армии поставить под македонское знамя. Поэтому я распорядился прекратить преследование бегущих индов.

Но еще до встречи с Пором высоким богам было угодно взвалить мне на сердце тяжелую ношу печали. Букефал получил незначительную, как мне показалось, рану за плечом от вражеского копья, но, очевидно, она была глубже, чем я полагал, и вызвала внутреннее кровотечение. Внезапно он издал последнее, триумфальное ржание и пал подо мной наземь.

Я сразу же встал на ноги, подскочил к его массивной бычьеподобной голове, положил ее к себе на колени и погладил мягкие ноздри. Похоже, он знал, что я здесь, ибо широко открыл свой великолепный глаз и долго смотрел мне в лицо. Но вот появилась пленка, и глаз стал постепенно меркнуть по мере того, как Букефал медленно погружался в объятия смерти.

Я не мог удержаться от слез, хотя мои военачальники, собравшись вокруг меня, говорили о том, как он долго жил, какая великолепная это была жизнь и сколько долгих дорог мы отмахали с ним вместе. Но когда Гефестион предложил в отместку за мою потерю предать жестокой смерти тысячу соратников Пора, взятых мной в плен, принеся их в жертву богу лошадей и моря Посейдону, я отрицательно покачал головой, и по лицам Птолемея и остальных военачальников я увидел, что они со мной согласны.

Я устроил славному скакуну почетную церемонию похорон, с трубами и парадом, а затем переправился через реку в свой стан. Выложив всю правду Роксане и увидев ее округлившиеся глаза, я попросил ее оставить меня наедине с самим собой, и в одном из закутков палатки я обратился мысленным взором вспять, на сужающуюся и теряющуюся в дальней дымке дорогу, и вот, наконец, увидел длинный луг недалеко от дворца Филиппа в Пелле — меня с ним теперь разделяли полмира. На этом лугу впервые предстал перед моими глазами прекрасный черный жеребец с сияющей белой звездой на лбу, там я объездил его и он стал моим.

Я вспомнил Херонею, Граник, Исс, Арбелы. В одной славной победе за другой Букефалу отводилась благородная роль, и теперь мне как-то не верилось, что я уже больше никогда не пущу его вскачь, ведя за собой в атаку моих славных гетайров. Приближалось мое тридцатилетие; Букефал умер примерно в возрасте двадцати четырех лет — довольно значительном для лошади, но тридцать лет для человека, как бы активно он ни жил, являются коротким отрезком жизни. И все же в целом я осуществил то, что задумал: завоевал Персидскую империю, если не считать нескольких окраинных ее земель, которые мне предстояло еще подчинить. А что я буду делать дальше?

То, что было вначале моей армией, сильно поистрепалось, к тому же оставшиеся у меня македонцы с большой неохотой делали каждый шаг, уводящий их глубже в Индию. Они ненавидели хлещущие дожди, от которых промокали палатки и одежда, но не меньшее отвращение у них вызывали страшные пустыни. Сырость вызывала лихорадку, иногда со смертельным исходом; они боялись полосатых львов, крадущихся на участках густо разросшейся зелени; им приходилось защищать свои постели от змей, которые распускали нечто вроде капюшона прежде, чем сделать выпад. От их укусов наступала быстрая смерть; и даже маленькие, едва различимые на земле змейки были страшно ядовиты. Я бы натерпелся с этими солдатами, и они бы могли взбунтоваться прежде, чем их можно было бы заставить пойти в Синд, где кое-кто платил дань Дарию, но ни в коем случае не все.

Я оторвался от своих бесполезных раздумий, пошел и поцеловал Роксану, удостоившись в ответ нескольких восхитительных поцелуев. А когда я смыл с себя грязь, пыль и кровавые пятна сражения, она спросила, сколько человек потерял я и сколько Пор.

— Только мои потери имеют значение. Их, я полагаю, около тысячи, включая смертельно раненных.

— Мне трудно представить себе тысячу трупов, лежащих в ряд, — сказала она с легким содроганием.

— И не пытайся. Пор не потерял бы ни одного, если бы вовремя образумился. А так он потерял в десять раз больше, чем я, и это было бы еще не все, если бы я не остановил резню. Он смелый человек и, думаю, окажется верным царем в моем подчинении.

— И ты горюешь о Букефале больше, чем обо всех остальных, вместе взятых.

— Мне казалось, Роксана, что ты любишь лошадей.

— Не так сильно, как людей.

— Ладно, что об этом говорить. Мне больше никогда не найти такого превосходного скакуна, он был мне слугой и другом с отроческих лет. Не могу, Роксана, Объяснить тебе этого. Звезда у него на лбу являлась символом моей звезды, той, за которой я иду по воле, а скорее, по велению богов.

— Бедный Александр!

— Не надо так говорить! Я уже дважды слышал это от Таис и простил ее, но от тебя я этого не потерплю. Умоляю тебя, никогда не говори так снова.

— Я люблю тебя, Александр. — Ее голос был одновременно и грустным, и нежным.

— И я люблю тебя, моя чудная Роксана.

Однако, сославшись на головную боль и начинающуюся простуду, она этой ночью спала в другой комнате моего большого шатра, несмотря на то что я мучительно нуждался в ее тепле, в ее мягких, шелковистых руках, в наших святых поцелуях в темноте.

Только на следующий день я рассказал ей о своем намерении построить новый город на реке, неподалеку от места сражения, где теперь стояла всего лишь деревня, и назвать его Букефалы. Я был несколько удивлен, когда глаза ее вспыхнули, как звезды, и она взяла мои руки в свои.

— Прекрасная дань верному слуге! Насколько она благородней жертвенной резни тысячи людей, которую предлагал Гефестион.

— Разве я говорил тебе это? Что-то не помню.

— Нет, мне рассказала Ксания. Она узнала от одного обозника, который приносил оленину и другую еду для нашей кладовой. Я так горжусь тобой: ты отказался от ужасного поступка, и я верю, что все боги, кроме Ареса, бога войны, кому величайшая радость видеть мертвых и калек, тоже гордились тобой.

— Даже мой отец Зевс?

— Да, даже Зевс.

И странно: во мне проснулось смутное подозрение, что Роксана, возможно, права. По крайней мере, те, кого я пощадил, принесли жертвы Зевсу и помолились Брахме, то есть Зевсу под другим именем. И это, не знаю почему, заставило меня вспомнить поговорку, которую мы слышали из уст Калана:

«Когда Брахма перестанет видеть сон, земля и небо исчезнут» (или «Когда прекратится сон Брахмы, не будет ни земли, ни неба»).

4

После пышных военных похорон павших в Нисе воинов мы устроили спортивные игры и совершили жертвоприношение, и, понимая, что армия измотана, я даровал солдатам тридцать дней отдыха, хотя самому мне это было не по душе. В этот промежуток времени Кратер с большим войском отправился к реке Инд, чтобы построить суда для речного и морского плавания из отличной древесины гималайского кедра — так назывались эти деревья в местных краях.

Когда долгий отпуск солдат подошел к концу, я повел армию к реке Гидраот, второму большому притоку Инда, протекавшему ниже моего нового города Букефалы. К счастью, большинство царей и их наместников в городах, лежавших на моем пути, открывали мне ворота, а нередко и посылали дары, среди которых было много слонов, доблестно отличавшихся в работе или в бою. Только раз мы наткнулись на упорное сопротивление, его оказали Кафеи. Они совершили глупость, устроив заграждение из телег, из-за которых осыпали нас стрелами и дротиками. Увидев, что это не поможет им остановить меня, они бежали в свой город. Здесь завязалось жестокое сражение и я потерял убитыми и тяжелоранеными тринадцать сотен лучших своих воинов. Эти воинственные обитатели верхней долины Инда явно еще не постигли простого урока: нужно просто сдаться и тем самым спасти свою жизнь и большую часть своего имущества.

Однако несмотря на устроенную здесь резню — не знаю, сколько тысяч там было перебито и сколько еще взято в плен, — жители двух ближайших городов не подчинились моему приказу сдаться, предпочтя бегство. За большинством из них мы не могли угнаться, так как они знали дороги, тропы и обходные пути, еще не изученные моими разведчиками; и все же мы поймали около пятисот их более медлительных собратьев — в основном это были люди пожилого возраста, которым следовало бы посоветовать своим сыновьям уступить моей воле, — и мои воины их всех перебили.

Отсюда мы направились к Гифасису, еще одному большому притоку, и мне не терпелось переправиться через него: по рассказу царя лежащей на моем пути области, там находились плодородные земли и богатые города. Кроме того, переправившись через эту реку, я бы зашел за пределы последних слабых сторожевых застав империи Дария. Та же земля, по которой мы теперь шли, не радовала нас ни плодородием, ни богатствами — ее обильная растительность не могла насытить желудки людей, а лишь служила пищей для их недовольства.

В сочных, пропитанных испарениями от дождей джунглях обитали чрезвычайно агрессивные носороги и очень крупные свирепые парнокопытные — черные, белоногие, с широко расставленными рогами. Еще хуже были пиявки, огромные пауки, сплетавшие свою паутину поперек тележной дороги, и крупные ядовитые змеи. Чтобы уберечься во время сна от проникновения этих смертоносных гадов в свои постели, солдаты подвешивали гамаки. Их настроение с продолжением утомительного похода все больше портилось. Дрова, срубаемые ими для костров, слишком отсырели и не хотели разгораться, из-за ржавчины не удавалось содержать в порядке оружие, еда покрывалась плесенью, изношенные плащи недостаточно защищали их от мощных ливней, которые, как по заказу, начинались спустя два часа после полудня. Многие покидали ряды от слабости и болезни, некоторых даже уносили назад, в лазареты, на носилках; нередко люди падали и умирали.

Я разрешил солдатам изымать продовольствие в деревнях этой покорившейся мне земли, но их это не удовлетворило. С приближением к широкому и бурному Гифасису я чувствовал, что в моих делах назревает кризис.

Мы стали лагерем на берегу. У всех на лицах было одно выражение: не гнева, не отчаяния, а холодной решимости. Вскоре, передаваясь в докладах от младших к старшим начальникам, до меня дошло настроение масс: солдаты не желали переправляться через реку, не желали делать ни шагу вперед.

— Скольких потребуется предать мечу, чтобы подавить бунт? — спросил я.

— Каждого македонца из рядовых и большинство их младших начальников, — сурово прозвучало в ответ. — Точно могу сказать: каждого грека — наемника или патриота — и огромное число персов.

— Скольких из них, чтобы подавить мятеж, нужно распять на деревьях, где коршуны выклюют им глаза прежде, чем они умрут? — спросил я еще суровей.

— Царь Александр, так много, что ты не смог бы найти достаточное число послушных тебе людей, чтобы осуществить это гнусное дело.

Я повернулся спиной к маленькой делегации военачальников, и они тихо удалились. В качестве следующего шага я послал сказать женам и любовницам, сопровождающим своих мужей или любовников, что, если армия продолжит поход, я увеличу их рацион, а также ежедневно они станут получать денежную поддержку в соответствии с тем жалованьем, которое получают их мужчины. Это не подействовало. Тогда на следующий день я созвал сход всех экспедиционных сил и напомнил им о многих победах и пообещал им еще невиданных славы и богатств. Они слушали меня, как деревянные истуканы, и, когда я с воодушевлением заканчивал речь, не раздалось ни одного ликующего крика, никто не зааплодировал.

Теперь, уж действительно испугавшись да и разъярившись тоже, я прибегнул к отчаянному средству: призвал всех военачальников к откровенному разговору, обещая, что никакого наказания не последует, но при этом втайне надеясь, что никто не осмелится выступить против меня. Но моя надежда оказалась напрасной. Выступив вперед, заговорил Кен, один из самых высокопоставленных военачальников, бесстрашный и надежный македонец, покрытый многочисленными шрамами, мой близкий друг.

Поистине, я и представить себе не мог, чтобы военачальник высшего ранга мог произнести такую речь. Он начал с того, что его положение и седины не позволяют ему скрывать свое отношение к данному вопросу и что перенесенные им опасности и ратные труды дают ему право говорить, ничего не боясь. Он признавал, что на долю главного полководца больше всего выпадает риска и труда, но каждый военачальник, как бы велик он ни был, должен знать границы своих завоеваний. Он говорил о том, как много было тех, кто отправился со мной в поход и умер от болезней, или погиб в сражениях, или остался жить поселенцем среди чужаков; и все ослабли от ран и тяжких трудов, и все жаждут увидеть еще раз своих родных и близких и любимую землю. Если бы я сейчас прекратил свой поход, они бы с радостью отправились в обратный путь на родину, сражаясь, если возникнет необходимость, с чувством благодарности ко мне за приобретенные ими богатства. Но он осмеливался предупреждать меня, что, если я попытаюсь заставить их идти дальше, я не увижу в них прежних сподвижников, преисполненных духом, полным отваги и высокой надежды, и не победа меня будет ждать, а поражение.

Он все говорил и говорил, ясно, спокойно и красноречиво, а мне так и хотелось, чтобы какой-нибудь простой солдат выскочил и полоснул его по горлу. Но никто этого не сделал. И когда он закончил говорить и отдал мне честь, все — начальники и рядовые — наградили его аплодисментами. К несчастью для меня, Гефестион отсутствовал, выполняя экспедиционное поручение.

Разгневанный, я удалился в свою палатку. Мне ничего не оставалось, как назначить на следующий день еще один сход. Но на этот раз моей речи не хватало прежней убежденности и легкости по причине жестокой головной боли. Откровенно говоря, я в бешенстве заявил, что, если те, кого я вел к славе и богатству, бросят меня, я пойду дальше один!

Никто не крикнул: «Я пойду с тобой, царь!», чтобы вслед за этим разнеслось во все концы сборища «и я», «и я». На деле никто не издал ни звука, не переступил неловко с ноги на ногу. Тогда я снова удалился в свою палатку и не выходил оттуда три дня, не допуская к себе никого; армия все еще дулась на меня или, вернее, стояла на своем. На следующий день я потребовал к себе нашего прорицателя Аристандра для истолкования предзнаменований в отношении того, что ожидает меня на дальнейшем продвижении на Восток — если эти предзнаменования окажутся неблагоприятными, я охотно поверну назад, решил я.

Конечно же, я полагал, что боги поддержат меня сейчас, помня все мои жертвоприношения и пиры в их честь, или если судьба неумолимо заявит о неудаче либо полном поражении в случае продолжения пути, мой отец Зевс вмешается, хотя бы один раз за свое долгое правление, хотя существовало широко распространенное убеждение, будто сам Царь Небес не может изменить пряжу Трех Вещих Сестер — парок. Прорицатель понаблюдал за полетом птиц, прислушался к отдаленным раскатам грома в горах, бросил на землю кости орла, ворона, совы и павлина и пригляделся к тому, как они легли.

— Великий царь, знаки неблагоприятны, — вскричал Аристандр.

Боль пронзила мне голову от виска к виску, заставив ее закружиться, и глаза чуть не вылезли из орбит.

— Прочти их еще раз, — велел я.

Прорицатель проделал это с величайшим усердием, и в долгом ожидании его приговора безмолвно стояла моя армия, напоминая беззвучные толпы в мрачных чертогах Аида.

— Царь Александр, — наконец проговорил он, — знаки еще хуже, чем раньше.

Я попытался что-то сказать и не мог — отчасти от тяжести в голове и на сердце, а отчасти оттого, что нечего мне было сказать. Я вошел в палатку, где меня встретила Роксана, бледная и вся в слезах. Она протянула ко мне руки, но я медленно покачал головой. Я не отвергал ее; я хорошо знал, как радовалась она вестям, приносимым высокими богами, но не хотел, чтобы ее сострадание еще больше ослабило мой дух, и решил побыть немного в одиночестве. Как раз сейчас надо мной нависла ужасная опасность сойти с ума. Хрупким было мое равновесие над бездной Стигийской тьмы.

Я велел принести мне чашку восстанавливающего силы напитка под названием каффа — арабы в моих войсках знали, как его варить — и мои боль и стыд немного отступили, Этим же вечером я созвал совет старших военачальников. Я сказал им, что как сын бога я не могу ослушаться предупреждения богов, поэтому, как только все будет готово, мы отправимся в обратный путь.

Все они встали на одно колено, когда я покидал палатку для совещаний, и склонили головы, ибо, как мне кажется, чувствовали горечь моего поражения. На следующий день я разделил свою армию на двенадцать частей; каждая получила свою долю пленных и рабов и приступила к строительству алтаря высотой с парус пентеры, на каждом из которых были начертаны следующие слова:

Отцу моему Амону

Брату моему Гераклу

Афине премудрой

Зевсу Олимпийскому

Кабирии Самофракийской

Гелиосу индийскому

Брату моему Аполлону.

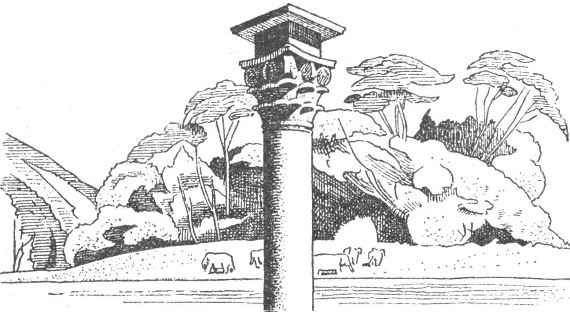

Я оставил небольшое пространство между шестым и седьмым алтарями и в нем воздвиг бронзовую колонну на вечные времена и на золотой пластине выбил следующую надпись на греческом, персидском и санскрите:

Здесь Александр сделал привал.

Это ведь так и было, и я выбрал этот глагол ввиду его истинности вместо ложного глагола «остановился». Теперь, когда я стал размышлять над этим, я понял, что привал в этом месте явился хорошим военным решением, отражая при этом мою готовность прислушаться к предупреждению свыше. Меня еще ждали великие победы. До своего тридцатилетия я еще расширю пределы своей империи во все стороны, за исключением восточной.

Однако в голове не прекращалась стреляющая колючая боль, и удары пульса отдавались в мозгу.

5

Дела следующих нескольких недель не заслуживают подробного описания, ибо не Александром совершались они, а сумасшедшим.

На протяжении этого отрезка времени я целиком или отчасти находился в состоянии умственного расстройства. Несомненно, на моем психическом здоровье сказалось мое поражение на западном берегу реки Гифасис и я стал более подвержен токсину ядовитого паука, забравшегося мне под одежду, когда я продирался сквозь густые заросли в первый день нашего пути на запад, и укусившего меня в бедро. В тот момент я только почувствовал резкую боль, словно от жала осы, и, тут же спешившись, я раздавил эту тварь через одежду, так что индийцы по телу не могли узнать, что это за существо. Хорошо известно, что укус тарантула вызывает временное безумие. Это большой коричневый паук, а тот, что укусил меня, был с кончик моего большого пальца, и все же он вполне мог бы принадлежать к тому же семейству.

Абрут запишет то, что я помню об этом периоде — я имею в виду действительные события, а не вымыслы безумной фантазии. Так, например, в нашей крепости, построенной Гефестионом на реке Акесин, первом большом притоке ниже Букефал, я принял вождя крупной страны, прибывшего с царскими дарами, и заместителя и брата царя Абисара — последний был слишком болен, чтобы явиться лично. Они просили принять их под мое покровительство. Абрут сообщает мне, что мои слова и поведение на этих приемах казались вполне разумными, как и названная мной хорошо просчитанная сумма ежегодной дани, которую они должны были впредь мне выплачивать. Однако бывший монарх мне все время представлялся львом, стоящим на задних лапах; он приглаживал рукой свою гриву и, улыбаясь, скалил огромные клыки. Заместитель же Абисара представлялся мне Каллисфеном, историком, отказавшимся верить в мое божественное происхождение, чье имя я внес в свою черную книжицу, а затем вычеркнул, и казалось, что каким-то образом он родился заново уже в виде индийца и брата царя.

Глядя на меня со стороны, я был по-прежнему царем Александром, когда из горной страны ко мне с великолепной процессией прибыл царь Софит, привезя средь прочих даров слонов и большую свору охотничьих собак, самых рослых и свирепых из всех, что я видел: их использовали в охоте на леопарда и на полосатого зверя из разряда кошачьих, которого местные называли баг; кроме того, как мне сказали, они могли перекусывать поджилки здоровенным диким буйволам и гигантским черным парнокопытным из джунглей. Но мне в голову пришла мысль, что это не собаки, а компания уже негодных к воинской службе македонцев, оставленных мною где-то на пути, и появились они здесь не иначе как с целью отомстить мне.

Но мое безумие принимало более неистовую форму, когда я натыкался хотя бы на самое слабое сопротивление в прибрежных городах. Раньше я со всей жестокостью расправлялся с непокорными народами, видя в этом военную необходимость; теперь же для этих индийских племен я стал мясником. Зачастую я отдавал приказ перебить все население, совершенно потом не сознавая, что я такое натворил, однако выражением своего лица я при этом настолько походил на прежнего, разумного Александра, что мои военачальники беспрекословно подчинялись, хотя наверняка в глубине души испытывали угрызения совести. Со всем искусством военной тактики я разворачивал свои силы для перехвата бегущих из городов жителей и полного их уничтожения, хотя нескольким небольшим группам удалось скрыться в густых лесах.

Как-то раз на какое-то мгновение я, должно быть, ощутил возвращение ко мне здравого рассудка. У речного брода скопилась большая толпа индов, за которыми я гнался, сам не знаю почему. Помню, я услышал, как кричу, отдавая приказ:

— Погоняйте коней и догоните их, а не то они уйдут!

Я увидел, как заалели воды реки, когда ее быстрый поток понес, крутя и переворачивая, зарубленных мечами, пронзенных копьями людей, а зачастую и обезглавленные тела, причем отрубленные головы тонули не сразу — этому мешал воздух в плотно намотанных на них тюрбанах. «Боги всемогущие, что я натворил!» — пробормотал мой язык; но тут же безумие снова заволокло мой разум, и мне уже стало казаться, что плывущие головы — это кокосовые орехи, сладкого молока которых так жаждало мое нёбо, а окрашенные кровью воды — это фессалийское вино из какого-то гигантского разбитого чана.

Бесполезно шли мои войска, бесцельно истребляли они людей по моему приказу. Я снова оставил Роксану в одной из крепостей, и иногда мне кажется, что, если бы она была со мной и я видел бы упрек в ее глазах, печаль на ее бледном лице, особенно если бы хоть одну ночь провел в ее нежных объятьях, я бы излечился от своего гибельного безумия. На самом же деле я приказал Абруту достать из моего личного багажа ее прекрасный бюст и разбить его топором на куски, черепки же бросить в реку, чтобы не видеть больше удивительных сапфиров в странной оправе, изображавших ее чудесные глаза. Он вынес статуэтку из моей палатки, и я услышал, как в темноте он со смаком рубит топором, а вскоре вернулся с пустыми руками.

Именно в этот период времени произошло событие, которое я не могу приписать целиком искажению моего сознания. Весь день у меня отсутствовало ощущение, что моя голова как в тисках, или, лучше сказать, как в «персидских клещах» — так называли орудие пыток, которым подвергли одного моего лазутчика, отчего он и умер. При этом на голову надевали обруч с железными наушниками и затягивали винтом до того, что глаза буквально вылезали из орбит. И все же, несмотря на это кажущееся здравомыслие, я в тот день приказал сжечь на костре храброго мятежного сатрапа и две сотни его сторонников.

Тогда же я и обнаружил пропажу бюста Роксаны, который держал на рабочем столе в своем штабе. Я спросил одного адъютанта, куда он мог запропаститься, и тот ответил, что не видел его уже несколько дней. Я бы допрашивал его и дальше, если бы не смутное воспоминание о темноте, если бы в сердце не заполз какой-то неясный страх, но, как только появилась возможность, я задал этот же вопрос Абруту и получил ответ, от которого заныло сердце:

— Мой царь, несколько дней назад ты ночью приказал мне вынести его из палатки и уничтожить, что я и сделал.

Что я мог на это сказать? Голова отказывалась соображать. Наконец я открыл рот и с трудом выдавил из себя:

— Это из-за укуса того ядовитого паука у меня помутилось в голове. Я велю сделать еще одно изображение, вот только нет больше драгоценных камней, чтобы изобразить ее прекрасные глаза. Придется их нарисовать закрытыми или сделать из дымчатого камня. Женщине не нужны глаза, чтобы видеть своего мужа. Она и так всегда чувствует когда он рядом.

Бледный, сильно опечаленный Абрут удалился, а я сидел, представив себе, как в ту проклятую ночь, когда уничтожили ее изображение, она наполовину проснулась в комнате, воздух которой был пронизан холодом зла, ей померещились в полусне жестокие удары, дробящие ей череп, оставляющие глубокие порезы на ее лице, отчего погибла ее красота и она наполовину умерла; и затем она ощутила, как ледяной поток реки подхватил ее погребальные останки.

Сон отказывался смежить мои веки, поэтому я встал, и мне показалось, что я узнаю себя, Александра, знаю, что я делаю и чего хочу. Я оделся, прицепил к поясу меч и вышел в ночь, залитую тусклым светом луны. У двери ко мне обратился встревоженный часовой:

— Мой царь! Сейчас полночь, страшное время, когда вся власть у злых духов. Луна бледная и больная и с каждым часом тает и слабеет, а воздух порождает болезнь в тех, кто выходит наружу. А еще, мой царь, свет ее неверен, и хотя тебе кажется, что ты можешь видеть далеко, даже вон та чаща, не более чем в сотне шагов, расплывается в темное пятно. Нельзя ли мне позвать надежного гонца, чтобы ты мог ему перепоручить свое дело?

— Я не мог заснуть, Актеон, и меня потянуло на свежий воздух. Теперь хочется поразмышлять о следующем походе. Я немного посижу на камне, а уж дальше чащи не пойду. Она ведь в границах лагеря, а он надежно охраняется.

Когда я шел к чаще, я понял, что она была у меня в мыслях еще до того, как я встал с постели, и что я должен идти туда обязательно, хотя я пока не знал почему. Подходя к ней я увидел, что это, в сущности, только круглый участок, густо заросший небольшим количеством молодняка под редко растущими деревьями. Я быстро нашел то, что, сам не зная того, хотел найти: ямку величиной не более двух квадратных футов, вырытую, наверное, медведем, охотящимся за каким-то землеройным грызуном. Теперь я вспомнил, что заметил эту дыру накануне днем, когда приходил сюда, чтобы вспугнуть и снова увидеть роскошного павлина, посвященного Гере, сестре и жене Зевса и Царице Небес. И теперь в тусклом лунном освещении размер этой ямки навел меня на мысль о могиле, вырытой несчастным отцом для гробика, в котором лежит крошечное тельце его перворожденного ребенка.

У греков с незапамятных времен сохранилось верование, что, если в вырытую в земле ямку пролить жертвенную кровь, она может просочиться к возлюбленным мертвецам в Аиде, которые, с жадностью осушив ее, на короткое время могут вспомнить свою жизнь на земле, прервать долгое молчание и поговорить друг с другом, пока выпитая ими кровь не остудится в их холодных и бледных телах, после чего они снова немеют и лишаются памяти. И если в определенные ночи убывающей луны, когда крепнет слабая связь между живыми и мертвыми, дающий кровь называет имя любимого человека, он может пройти во врата, охраняемые Цербером — полупсом, полудраконом с тремя головами. И при этом не нужно звать громко, ибо пьющие кровь слышат тихий шепот с места жертвоприношения.

И вот я вытащил из ножен свой меч и слегка провел им по тыльной стороне левой руки, сделав легкий надрез на коже и задев мелкий кровяной сосуд. В ямку пролилась тонкая струйка крови.

Немного выждав, я назвал имя: «Клит».

Почти моментально он предстал предо мной: собственно, это была тень моего друга из раннего детства, младшего брата моей няньки Ланис. В оболочке его астрального тела на груди темнело пятно.

— Александр, царь всех царей! — проговорил он голосом низким, но безошибочно принадлежавшим ему. — Зачем ты вызвал меня наверх?

— Я желал бы попросить у тебя прощения за то, что в гневе метнул в тебя копье, которое оборвало твою жизнь на земле и перенесло тебя в Аид, где ты теперь живешь.

— С тех пор у меня не было никакой другой жизни, великий царь! Только та, что во чреве матери, та, где мы в детстве играли с тобой, и та жизнь солдата, сражающегося под твоим знаменем. То, что было потом, это не жизнь, а только ее отдаленное эхо. Но я прощаю тебя ради той любви, которую испытывал к тебе, когда был одним из живых.

— Я тоже любил тебя, Клит.

— Нет, мой царь. Я думал временами, что ты любишь меня, я жаждал добиться твоей любви, ибо даже тогда не было равного тебе мальчишки, а потом мужчины: боги одарили тебя дарами, каких никогда еще не давали сыну, рожденному от женщины, но также и страданием. Ты не был способен ответить ни на одну любовь, и теперь не способен, если не считать любви к Роксане, не желающей кланяться тебе и тем самым не потакающей твоей чудовищной самовлюбленности. Вспомни-ка свое страдание и надежду спастись от какого-то ужасного рока. И этим роком может быть то, что ты уже понемногу отвечаешь на любовь Гефестиона, который обильно вскармливает чудовищную самовлюбленность, о которой я говорю, и тем самым толкает тебя на дела, подсказанные тебе твоей больной душой. И все же я никогда не думал, что умру от твоей руки. Я благодарен за то забытье, что обволакивает меня в темных залах внизу, ибо иначе я бы бесконечно оплакивал мир людей. И умоляю тебя, царь, больше не вызывай меня наверх, чтобы хоть на краткий миг разбередить глубокую рану в моем сердце. Прощай!

Его тень быстро растворилась, и там, где он стоял, осталось пустое место. Моя кровь на порезе уже запеклась, поэтому легким прикосновением меча я вновь открыл ранку. Снова выбилась струйка крови и, стекая по пальцам, закапала в ямку. Немного выждав, я снова назвал имя:

— Филот, сын Пармениона.

Тотчас же возникло очертание прозрачной фигуры, оно сгустилось, утратив прозрачность, и я отчетливо разглядел его мундир военачальника со срезанными знаками отличия и множеством черных пятен в тех местах, где безжалостные копья терзали его тело. Сначала я едва узнал это лицо — так его изменила пытка, которой подвергли Филота, чтобы он сознался в измене, и плетью висела одна искалеченная рука.

— Александр, зачем ты вызвал меня наверх? — спросил он. — Когда вниз проливается жертвенная кровь и тени расталкивают друг друга, чтобы немного попить, я остаюсь в стороне от этой толпы, потому что не желаю, чтобы ко мне вернулась хоть толика памяти о моей жизни на земле. Но это была твоя собственная кровь, кровь моего убийцы, и я, следуя какому-то побуждению или закону, которому обязаны подчиняться мертвые, вынужден был испить ее.

— Я надеялся, что теперь, когда тебе нечего терять, ты признаешься, что действительно виновен в измене своему царю и другу детства, и этим избавишь мою душу от печальной тяжести и вернешь моим снам сладкую безмятежность.

— Нет, мне нечего терять, кроме этой короткой и обреченной на скорое забвение радости оттого, что ты обременен печальным грузом вины и что во сне тебе являются привидения. Только потому я и буду говорить. Я не изменял тебе, Александр. Ни в помыслах, ни в делах я никогда не стремился причинить тебе зла, ведь ты был моим великим вождем и когда-то близким другом. Да, я выступал против растущего разрыва между тобой и верными тебе македонцами, против твоего безумного настаивания на своей божественности, и за этот вызов твоему тщеславию тебе захотелось признать меня виновным и заслуживающим смерти; и когда моя смертная плоть не могла больше выдержать пыток, я сказал, что виновен, и это была единственная ложь, которую ты когда-либо слышал от меня. К тому моменту я уже хотел умереть, и не только из-за телесных мук, но, что еще хуже, из-за душевных, ведь я следовал за тобой с такой верой, я всего себя посвятил твоему делу, я жил ради тебя. Ты совершил ради меня милосердное дело: предал моего отца Пармениона внезапной смерти, но милосердие заключалось не в том, во что ты хотел верить — что будто бы он никогда не узнает об измене своего сына, — а в том, что он никогда не узнает о твоей измене мне, о твоем гнусном обвинении и жестокой казни, на которую ты меня обрек. Умоляю тебя, никогда не зови его наверх. Он пьет кровь вместе с другими во времена больших жертв на земле, и я вижу, как шевелятся его губы, хотя и не слышу голоса, и теперь я догадываюсь, что он говорит о своей смерти от рук твоих людей, такой странной и неожиданной, и, несомненно, он верит, что ты предал их смерти, немедленно отомстив за его убийство, и, думаю, он ищет своих убийц в бесчисленных толпах теней, чтобы спросить их, почему они его убили. Несомненно и то, что он хвастается твоими победами, ведь ты когда-то был его юным новобранцем и он безумно гордился тобой.

— Больше ни слова, Филот, прошу тебя!

— Я ничего больше не скажу. Вместо этого я оставлю тебя с моей ненавистью, во власти той судьбы, которую ты заслуживаешь и которой не будешь стремиться избежать, принеся некую жертву в оставшееся тебе короткое время, и тем самым спастись.

— О какой жертве ты говоришь? Умоляю, скажи мне. Я построю богам большие храмы с алтарями из золота. Я принесу в жертву много зверей — или рабов, если так пожелают боги.

— Нет, Александр, этого я тебе не скажу. Такова моя месть.

Через несколько секунд я увидел просвечивающие сквозь него луну и звезды, потом его очертания растаяли и я остался один.

Я вернулся в свою тихую спальню, разделся и лег, ощущая стреляющую от виска к виску боль, но даже она не могла помешать мне заснуть, и я погрузился в царство быстро сменяющих друг друга кошмаров; в промежутке между ними я мечтал о таком глубоком сне, чтобы в нем не было никаких сновидений.

6

Когда я проснулся утром, я решил, что возвращение на землю Клита и Филота мне только приснилось. Правда, я вставал с постели, судя по тому, что моя одежда лежала там, где я сбросил ее, и не в том порядке, в каком слуги обычно складывали ее, пока я мылся перед сном. Было очевидно, что я ходил во сне, что со мной иногда случалось в детстве, и каким-то образом я слегка порезался тыльной стороной руки о свой собственный меч: на его лезвии были видны засохшие пятна крови.

Все это я обдумывал, ощущая пульсацию в мозгу и боль в висках, и снова мое сознание заволокло туманом безумия, с течением дня все более сгущавшимся, и я не понимал, где нахожусь и как сюда попал. Однако я знал, что я Александр, победитель на Гранике, в Иссе, Тире и при Арбелах, повелитель Азии и урожденный сын Зевса.

Приступ безумия, вызванный укусом паука и отягченный срывом моих планов на реке Гифасис, внезапно прекратился во время сражения. Хотя я этого не знал, местом сражения оказался столичный город маллов при слиянии рек Акесин и Гидраот. Я только что совершил великий подвиг — так о нем будут помнить мои соратники — или поразительный акт безумия. Очевидно, мы пытались одолеть крепость штурмом; я очнулся как бы от долгого мучительного сновидения, в котором участвовал в жестоком бою, и вот оказалось, что я стою один на полу цитадели в своих ярко-серебристых доспехах, на голове шлем с белым пером, в руке — мой длинный меч. Смутная память подсказывала мне, что только что я стоял на стене, залитый солнечным светом, бился там — на мече была кровь. Теперь же я стоял у стены лицом к орущим врагам, взявшим меня в полукруг, но не осмеливавшимся переступить ту грань, за которой я мог достать их острием своего меча. Они метали в меня камни и дротики, которые я отражал щитом.

Раз я не упал, значит, ясно, что спрыгнул с парапета стены прямо в гущу врагов, несомненно, меня вынудили на это, ведь я был хорошей мишенью для дротиков и стрел. Я шел впереди штурмового отряда, который по какой-то причине отстал от меня, и воины не прыгнули со мной внутрь крепости. Прямо под парапетом слышался рев голосов, немного дальше — вой и тяжелые удары: очевидно, мои солдаты пытались пробиться через наружную стену. Передо мной лежал инд со знаками отличия командира, пронзенный моим мечом.

В этот момент трое моих телохранителей взобрались на стену и сразу же спрыгнули ко мне вниз, а немного погодя и четвертый. Но нам было долго не продержаться без подкрепления: инды метали в нас все, что только можно было метнуть. Мой старый товарищ Абрей пал, пораженный стрелой в лицо. Мне в шлем угодил камень, от ошеломляющего удара я на какое-то мгновение ослабил свою защиту, и тут же мне в грудь, пробив панцирь, вонзилась стрела.

Несмотря на это, я еще несколько минут отбивался, призвав на помощь всю свою ярость, но затем от потери крови у меня закружилась голова, и я упал.

Однако я не потерял сознания и все происходящее вокруг воспринимал как во сне. Теперь уже многие мои соратники, взобравшись на стену, тут же прыгали вниз, чтобы отбить противника и попытаться спасти меня, полуживого. Это была поистине жесточайшая схватка, тут и там падали раненые и убитые, но вот через разбитые ворота в крепость хлынули мои тяжеловооруженные пехотинцы и с воем бросились к нам на помощь.

Затем началась резня, которую я бы остановил, если бы дыхание позволило мне говорить. Думая, что я умер или умираю, обезумевшие от ярости солдаты перебили всех индов — мужчин, женщин и детей, — которые нашли убежище за стенами крепости. Я стал быстро погружаться в забытье и уже не чувствовал, как с окончанием битвы и резни меня положили на носилки и понесли в поспешно найденное помещение, где о моей ране могли бы позаботиться врачи.

Когда врач Критодем изучал мою рану, ко мне не раз на какое-то мгновенье возвращалось смутное сознание. Он без труда высвободил стержень стрелы, но ее железный наконечник застрял в моей грудине. Ему нужно было проникнуть в глубь раны, чтобы вытащить его наружу, и он спросил моего разрешения, можно ли слугам крепко держать меня, чтобы я вдруг не дернулся у него под ножом. Я ответил что-то, желая похвастаться своей выносливостью, и тут же провалился в какую-то глубокую яму. Когда я снова пришел в себя, это было похоже на чуть наметившийся просвет в тяжелой туче, и я не мог понять, что делается вокруг меня, что со мной произошло и где я нахожусь. Поистине, я оказался у самого края Реки Печали.

Казалось, я слышу журчание ее потока. Несколько дней я пребывал там в неопределенности, а потом Атропос, протянувшая ножницы к нити моей жизни, медленно отвела их назад, ибо жребий, брошенный её сестрой Лахезис, выпал так, что я должен жить, а не умереть. Я почувствовал прикосновение нежных рук — чьих именно, я не знал, — а также, по слабым звукам, присутствие недалеко за стенами моей комнаты множества людей, и кое-как догадался, что это мои солдаты: они ждут последних новостей, то сраженные горем слухами о моей скорой кончине, то воспрянувшие духом от известий, что я еще жив, что состояние мое не ухудшилось, а может, даже немного улучшилось. В нем действительно наступил перелом, и я осознал это раньше моих врачей.

Примерно на седьмой день после моего ранения я полностью очнулся и огляделся вокруг. Я был слаб, как малое дитя, но голова работала, хоть медленно, но ясно и трезво. Я сразу же узнал Ксанию, и сердце наполнилось радостью: значит, и Роксана где-то неподалеку. Потом я увидел нечто невероятное, но это был не бред, и я все же поверил в реальность увиденного. Рядом со мной на столе стоял бюст Роксаны — не копия, а любимый мной оригинал с лицом из слоновой кости, светлыми волосами из массивного золота и глазами из сапфиров с концентрическими кругами.

Я все еще с изумлением смотрел на него, когда Ксания выскочила из комнаты и тут же вернулась вслед за Роксаной и Абрутом. Я еще думал о чудесном возвращении бюста, поэтому первые мои слова были именно об этом.

— Мне приснилось, что эту прекрасную вещь уничтожили.

— Царь Александр, — отвечал Абрут с присущими ему точностью в выборе слов и спокойствием тона, — я опасался, что ей грозит уничтожение, когда однажды ночью ты пришел в бешенство от ядовитого укуса паука. Поэтому я спрятал ее в надежном месте до твоего выздоровления.

— Благодарение богам! — Я перевел взгляд на Роксану. Лицо ее было бледным и утомленным, зато глаза горели восхитительным светом. Ее красота ворвалась ко мне в душу, заговорила с ней и благословила меня.

И вскоре после этого нужно было убедить моих сподвижников, что я еще жив, ибо в войске ходили слухи, что я уже умер. Солдаты подозревали, что военачальники скрывают правду ради какой-то бесчестной цели или боясь, что закаленная боями армия превратится в беспорядочную толпу и станет неуправляемой в этой враждебной земле, вдали от знакомых мест. Военачальники пообещали им, что завтра они убедятся в этом собственными глазами, когда меня вынесут из дома на носилках.

Наутро солдатам приказали построиться в шеренги и меня пронесли вдоль их рядов. Увидев, что я поворачиваю голову и даже приподнимаю руку, они разразились такими неистовыми криками ликования, что, наверное, сам Зевс услышал их и, посмотрев на землю, снова подумал о своем посещении Олимпиады, о полученном наслаждении и его плоде. И возможно, подумал, усмехнувшись про себя, что ревнивая Гера, его сестра и жена, так и не узнала об этом или, по крайней мере, не имела доказательств, чтобы обвинить его в этой измене, хотя по моим невиданным по масштабам завоеваниям она, должно быть, догадывалась, что породил меня вовсе не смертный человек.

В нашем главном лагере до большинства также дошли слухи о моей смерти, ведь плохие новости распространяются быстрее хороших. Их нужно было успокоить, ибо они отлично понимали, с каким сопротивлением встретятся по пути на запад, как будут избивать их в горных теснинах мятежные или не полностью покоренные племена и каково им придется без моего руководства во льдах и снегах Гиндукуша, или как будут они падать и умирать в горячих песках пустынь. С помощью Роксаны, поддерживающей кисть моей руки, я написал им короткое письмо, быстро доставленное в лагерь, однако они считали его подделкой и хотели увидеть собственными глазами, что я еще жив. Поэтому, как только врачи дали свое согласие, меня перенесли на судно, и оно отправилось в сторону лагеря. Войско с берега увидело, как я поднимаю руку, приветствуя его, и встретило меня таким ревом радости, какого Индия еще не слышала с рождения Кришны, который, несомненно, был Дионисом, богом, обреченным жить рядом с людьми, а не в таком отдаленном жилище, какое было у Шивы, не говоря уж о Брахме, который был Зевсом. И Кришна сам воспламенил чрево несчетному числу молочниц, чтобы скот тоже плодился в невиданных размерах и вся земля была благословенной.

При высадке на берег я отверг носилки и сел на лошадь, чтобы проехать верхом небольшое расстояние до моей палатки, доставив общую радость всем, кто это видел: Роксане, военачальникам и врачам, Абруту и рядовым солдатам.

И теперь, когда плохие новости о моей смерти оказались ложными, или, скорее всего, сладкая ложь обернулась горькой правдой, все непобежденные враги в округе стали присылать ко мне послов. Они отказывались от свободы, которой пользовались с рождения Кришны, и готовы были объявить меня своим царем и подчиниться любым назначенным мной наместникам, ибо им стало ясно, что я божественного происхождения и власть моя продиктована волей и моих богов, и их собственных.

Я потребовал тысячу заложников, которых, если мне будет желательно, я мог бы включить в состав своей армии. Мне их прислали, а с ними более ста боевых колесниц. Подумав, я решил, что одни инды никогда не будут воевать против других, что присланные заложники не станут умиротворять вождей, если те захотят восстать, и что нынешний мир можно будет сохранить только моими собственными силами — если я оставлю в их городах свои гарнизоны. И службу в этих гарнизонах должны нести не греки, тоскующие по родине, а персы, которые, будучи и сами восточным народом, легко усвоят язык и образ жизни индов.

Тем временем другие мои дела быстро продвигались вперед. Большой отряд, отправленный на строительство судов, которому в помощь я дал прекрасных мастеров корабельного дела из индов, строил за день, по меньшей мере, одно прочное судно с мачтой и парусом с одним или несколькими рядами весел. Их прислали мне партиями вместе с большим количеством барж с высокими ограждениями для перевозки лошадей. В знак благодарности богам за свое избавление от болезни я основал город у того места, где река Гифасис впадает в Акесин, и дал ему имя, которое народ никогда не забудет, — Александрия.

Я думал назвать город именем Роксаны, но, к моему удивлению, она отказалась от этой чести. Она объяснила, что не оставила на этой земле ничего памятного, однако это могло бы увековечить память о ней, и что во время похода по этим местам она не была счастлива, если не считать самого счастливого для нее дня, когда я оправился от свалившей меня раны. Однако ей будет приятно, если ее имя будет носить какая-нибудь милая деревушка в Бактрии. Я начал подозревать, что она тоскует по родине, поскольку во время индийской кампании мы так редко были вместе, а потом, раненый, я долго провалялся в постели. Поскольку я не мог в ближайшем будущем привезти ее в Бактрию, я задумал привезти Бактрию в лице ее царя-отца к ней. Множество жалоб и даже угроз мятежа со стороны оставленного мною там гарнизона было достаточным основанием для вызова ко мне этого отважного воина.

Мои гонцы добрались до него, пользуясь почтовыми станциями и ханами, которые я поставил между городами Ортоспания и Александрия через Гиндукуш, и в должный срок он прибыл в мой стан. После радостной встречи с дочерью, я выслушал подробности заговора, который вынашивался в его царстве начальником греческого гарнизона; он был убит другим греком по имени Битон, замышлявшим вместе с нанятым им убийцей кровавую расправу над начальниками, пытающимися предотвратить мятеж, но оба справедливо получили по заслугам, и все успокоилось под рукой Оксиарта.

Настаивая на том, чтобы эта рука была твердой в обращении с непокорными горными племенами, я поставил его сатрапом еще одной территории. Мы обменялись дарами, лучшим из которых с моей стороны было мое полное доверие, а с его — твердость характера, гарантирующего это доверие. Теперь меня не удивляло то, что у него и скифской княжны хоть и варварского, но гордого, воинственного и храброго народа родилась такая замечательная дочь, как Роксана.

В нашем лагере у слияния рек я соединился с Гефестионом, командовавшим большой группой войск, и Кратером, поставленным командовать флотом. Гефестион сделал только одно замечание по поводу бунта македонцев на верхней реке — это когда я спросил его, что бы он сделал, будь он там.

— Царь Александр, я бы посоветовал тебе разоружить македонцев — у тебя для этого достаточно персидских солдат, — а затем каждого второго пригвоздить к дереву, чтобы это послужило предостережением всем остальным. Тогда твоя армия шла бы полным шагом к реке Хакра, которая бы стала разумным пределом твоей империи; а там ты уже по своей воле мог бы приказать войскам повернуть назад.