Книга: Александр Македонский. Победитель

Назад: Глава 4 ИСС И ДРЕВНИЙ ТИР

Дальше: Глава 6 ГИБЕЛЬ ПЕРСИДСКОЙ ИМПЕРИИ

Глава 5

ПРИОБРЕТЕНИЯ И УТРАТЫ

1

Казалось бы, лекарство, которым я попотчевал Тир, заставит поморщиться правителя Газы — города, лежащего на перекрестке караванных дорог, в семи днях пути на юг, там, где восточный берег Внутреннего моря круто сворачивает на запад. Но вместо этого он, похоже, только еще больше рассвирепел.

Его правитель своей известностью не уступал самому городу, древнему и многолюдному. О нем, сидя у костра с готовящейся пищей, любили посудачить караванщики везде, от Синопы на Эвксинском море до великого Карфагена на северном берегу Африки между мысами Аполлона и Гермеса. Лицом и статью он был мужчина как мужчина, за одним исключением. Нумидиец по рождению, он лицом был черен, как Букефал, полон и красив, гигантского телосложения. Исключение, о котором я упомянул, можно было вывести путем дедукции, ибо в городе он один мог похвастаться такой торфянисто-черной кожей — там были загорелые и обветренные, но ни одного желто-коричневого по праву смешения его предков со светлокожими семитскими женщинами. Дело в том, что в детстве его кастрировали для обслуживания гарема — или, лучше сказать, для охраны женщин гарема, чтобы их не могли обслуживать посторонние. В народе его звали Бетис.

Осмотрев местоположение города, я понял, как воинственно этот малый, должно быть, настроен ко всякому чужаку, ступившему в его владения. Город стоял на высоком крутом холме, и стены его поднимались на головокружительную высоту. Негде было поставить наши осадные машины. Если мы построим под стенами террасы, то станем легко уязвимыми мишенями для кипящей смолы, стрел, дротиков и всевозможных метательных снарядов. В городе были запасы продовольствия, рассчитанные на долгую осаду. Когда я обратился к верховному жрецу близлежащего Иерусалима с просьбой прислать дополнительные силы, тот ответил, что Дарий — его господин и он никогда не станет перебежчиком.

Я немедленно привел в действие план, созревший в моей голове при первом осмотре города: насыпать у южной, наиболее доступной стороны города свой, еще более высокий вал, начав строительство с самого южного конца территории, которую он займет, при этом находясь вне досягаемости для метательных снарядов, помимо самых мощных катапульт. Вал рос перед нами, служа нам щитом по мере того, как мы продвигались вперед, к самой стене. В основании ему предстояло стать больше Великой Пирамиды Египта — две стадии, но значительно уступать ей по высоте и опираться не на вечный камень, а на грунт.

Его сооружение было долгим и утомительным предприятием, требовавшим мобилизации всех сил. За это время не произошло ничего примечательного, если не считать вылазки гарнизона, против которого я повел своих щитоносцев. В этой схватке мощная стрела, пущенная со стены из легкой катапульты, поразила меня в плечо, пробив насквозь щит и панцирь и вонзившись на несколько дюймов в тело. Пока у меня заживала рана, по морю на баржах прибыли тяжелые машины. Тем временем мои машиностроители, люди на таранах и другие, ведшие подкоп, не бездействовали, расшатывая стены и ослабляя их фундамент. Три раза мы шли на штурм и трижды с потерями отступали, но в свирепой четвертой схватке мои солдаты пробились в город и овладели им.

И на этот раз я сурово обошелся с захваченным населением, продав его в рабство и вновь заселив город окрестными жителями. Впредь ему предстояло управляться моим наместником, под началом которого я оставил гарнизон своих солдат. Иначе не было способа заставить города, лежащие на моем пути, понять, какой ценой обойдется им отказ от моего требования сдаться. Огромного евнуха Бетиса привели ко мне без единой раны на теле, и я задумался, какой смерти предать его. Как это часто бывало в моих размышлениях, я вспомнил «Илиаду» и героя ее Ахилла. В жестоком бою Ахилл убил Гектора, после чего приковал мертвое тело ступнями к оси своей колесницы и протащил по каменистой земле, сильно его изуродовав. Но богиня, любившая Гектора, златокудрая Афродита и отец ее Зевс, заделали все рваные, а также все колотые раны, во множестве нанесенные мертвому телу копьем Ахилла, так что на похоронах оно казалось «свежим, как роса».

Я мог бы посоревноваться с Ахиллом и в то же время ввести кое-что новенькое. Я приказал живого и еще целого Бетиса приковать ступнями к оси моей колесницы и хлестнуть лошадей. На протяжении порядка тысячи локтей Бетис орал, заглушая своим ревом грохот колесницы и топот копыт. Затем замолчал, и я подумал, что он мертв. Но он снова ожил и до тех пор орал, пока голова его не треснула, ударившись о камень.

Когда колесница вернулась, на тело было страшно смотреть, и ни один бог или богиня не заделали на нем рваных ран и не вернули на свое место волочащиеся за ним кишки. Я приказал выставить его на обозрение проходящих караванов, чтобы караванщики рассказывали о виденном на далеких привалах, и тем самым одна кровавая жестокость могла бы в будущем спасти жизнь бессчетному числу жителей городов, лежащих на моем пути, чьи правители или сатрапы, не сделай я этого, не стали бы со мной считаться. Одновременно я предотвращал серьезные потери среди своих солдат, которым пришлось бы сокрушать упрямых глупцов.

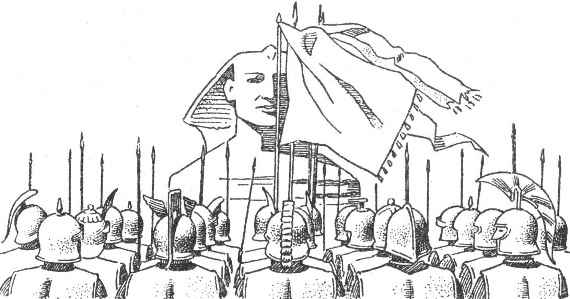

Затем мы двинулись на Иерусалим, и к этому времени его верховный жрец уже желал, и к тому же с большой охотой, переметнуться на мою сторону. Евреев даже их собственные пророки называли «упрямым племенем», и я не сомневался, что моя расправа с Газой уже принесла плоды. И впрямь, у стен нас встретили развевающиеся знамена, громкий звон цимбал и народ в праздничном одеянии; по правде говоря, они питали отвращение к власти персов, и их столь приветливая встреча освободителя порадовала мое сердце.

Но гораздо больше, чем мое, обрадовалось сердце Моего Дневника, Абрута. За эти несколько дней он обрел свое настоящее лицо, включая и имя Элиаба. Он отыскал родственников, пировал с ними, веселился и плакал и посещал службы в храме, посвященном их богу, каковым, несомненно, являлся Зевс, только под другим именем. Теперь путь в Египет был для меня открыт.

Было бы неизмеримой глупостью не присоединить к моим владениям Египет. Египтяне, без сомнения, ненавидели власть персов, однако сатрапы и военные силы Египта вели себя, как флюгер, и при первой же моей неудаче в глубине Азии они раздули бы пламя восстания по всему восточному побережью Внутреннего моря. Похоже, они хорошо поразмыслили над судьбой Тира и Газы, и город Иерусалим сдался, даже не сделав и вида, что сопротивляется. Тем самым большой его гарнизон остался целым, я избежал больших потерь, а жители города — цепей рабства. Акт сдачи не был проявлением слабости: тот же гарнизон уничтожил войско Аминты, этого дважды предателя, который со своей свитой бросил Дария в Иссе. Этот акт был проявлением благоразумия, ради сохранения себя и своего народа.

Из Иерусалима мы быстро отправились к дельте Нила, где в храме Птаха меня объявили фараоном. Птах был греческим богом ремесел, нашим закопченным хромым Гефестом, и номинально, а раз в сто лет, возможно, и на деле — мужем прекрасной Афродиты, поэтому я не чувствовал, что предаю истинных богов. Кроме того, я отдал должное Апису, священному быку Птаха, признаваемому также священным и в культе Митры, распространенном кое-где в Греции и Риме. Египетский бог Гор являлся не кем иным, как нашим Аполлоном, а Озирис — Дионисом. Так что, отдавая должное этим божествам, я не только выказал почтение нескольким нашим, но чрезвычайно обрадовал население и жрецов Египта. Прежде чем покинуть эту страну, я твердо решил наведаться к оракулу Амона в далекой пустыне, как наказал мне жрец в Додоне, и там с горячим сердцем совершить жертвоприношение этому богу, а по сути — именно Зевсу.

Там, рядом с Нилом, меня объявили Гором, с добавлением титула, означавшего «сильный завоеватель», и Александросом, сыном Ра. Так что в отличие от своего предшественника Артаксеркса, вызвавшего в народе жгучую ненависть, я завоевал его поддержку, и он не причинял мне никаких хлопот, пока я преследовал Дария до Вавилона. Подтвердилось то, о чем говорил мне замшелый старик Лисимах: когда чужак вмешивается в дела религии и оскорбляет богов покоренного народа, он ворошит осиное гнездо.

В Мемфисе наши полные сундуки уже распирало от золота — с добавлением в них еще восьмиста талантов.

И вот я предпринял одно дело, доставившее мне больше всего удовольствия в моих походах. Мне для флота нужна была база на северном берегу Египта, куда бы с Нила не попадали илистые наносы, но только не восточнее Пелусия — именно в этом направлении береговое течение несло ил. Следовательно, базу нужно было расположить к западу от него. Я поплыл из Мемфиса вниз по Нилу и вошел в самую западную часть его устья. Со мной была Таис, сияющая от восторга по поводу затеянного мною дела, немного войска и незначительное количество слуг. От торгового города Навкратиса, лежащего близ устья, я направился в Каноп и повернул на запад.

Я знал, что в этом направлении находится рыбацкая деревня под названием Ракотис, на полосе суши между пресноводным озером и морем. Сюда доходил Менелай из «Илиады».

— И здесь, — сказал я охваченной радостью Таис, — я построю город, стоящий моего имени.

Место было чрезвычайно подходящим: вместо заболоченной земли здесь залегал сухой известняк. Оно возвышалось над дельтой и в изобилии обеспечивалось пресной водой. Можно было бы провести канал, чтобы соединить Нил с озером, и сделать насыпь между островом и материком. При богатстве и большой населенности Египта, этот город мог бы без труда затмить Карфаген.

Мы с Таис представляли себе город две на четыре мили с двумя перекрещивающимися широкими улицами. Сам по себе план этот не был оригинальным: более чем столетие до меня Гипподам и Милет построили портовый город Афины, Фурии в Италии и новый Родос в основном по тому же проекту. С обеих сторон параллельно этим улицам проходили бы другие, делящие город на кварталы или площади. Примерно спустя месяц после зимнего солнцестояния, в год 26-й о. А., состоялась церемония закладки. Дамба между островом Фарос и материком станет волноломом с надежными гаванями по обеим сторонам. Почему-то Таис очень привлекала мысль о безопасности защищенного порта.

— Не хочу думать об Александрии как о будущем прибежище для военных кораблей, — призналась она. — Надеюсь, сюда не будут заходить военные триеры. Пусть ремонтируются и снабжаются провизией в каких-нибудь других портах. Здесь найдут убежище от общего врага и опасностей торговые суда, везущие ячмень из Египта, вино из Галлии, кедр из Ливана, мрамор из Липы, оливы из Иберии и Греции, шерсть из Палестины — в общем, все нужные людям плоды полей, лесов и земных недр со всего света.

— О каком это общем враге ты говоришь? — насторожился я. Нечего было делать из меня олуха: я желал посмотреть, хватит ли Таис дерзости сказать откровенно, кого она имеет в виду. Если бы она отделалась какой-нибудь двусмысленной фразой вроде «то, что подстерегает в море», я бы тоже не стал настаивать на дальнейшем объяснении.

— Я говорю, и ты это прекрасно знаешь, о сильных штормах, которые обрушивают на корабли волны высотой с дом и часто срывают с мачт паруса, рвут их на куски и, что еще опасней, несут их на рифы и скалистые берега, где они бьются о камни до тех пор, пока не развалятся окончательно, и все их матросы гибнут; а бывает, их так искалечит, что родная мать не узнает.

Прошлой ночью я плохо спал и все еще страдал головной болью в висках. Ей, так же, как и мне, было хорошо известно, чье могучее гневное дыхание вызывает сильные бури, проносящиеся над морем и над землей. Также ей было известно и то, что вмешательство этого величайшего из богов расстроило направленные против меня планы Мемнона и Харидема. Если бы не он, она вполне могла бы стать рабыней Дария, а не возлюбленной Александра.

— Строить гавани для того, чтобы корабли могли стоять на якоре, а не уноситься на всех ветрах Эола, это одно, — сказал я ей. — Но давать убежище кораблям от ярости Бога всех богов — это совсем другое. Если бы я хоть на минуту допустил мысль, что Зевс видит мою цель в этом, я бы ни за что не согласился строить здесь город и разрушил бы все волноломы, которые попались бы мне в гаванях других городов. К счастью, он знает, что это не так.

— А разве Зевс прежде всего не бог людей? Не одних царей и завоевателей, а всего простого люда, который рождается без спроса, трудится всю жизнь за кусок хлеба для себя и своих близких и любимых, а затем сходит в безвестные могилы? Это очень древний бог, нередко злобный и вспыльчивый, иногда, похоже, капризный, как ребенок. И все же я не думаю, чтобы Зевс разрушил целый мол за грехи одного человека или даже просто разбил корабль за отсутствие набожности у одного из моряков.

— Разве так уж невозможно, чтобы он разбил флот или целую армию по просьбе сына, которого он любит — например, Диониса или Геракла?

— Надеюсь, что нет. В противном случае я обращусь к Зороастру, который любит всех людей, высокого и низкого происхождения, учит быть милосердными и сражается с человеконенавистником Ариманом.

Я закипел от тихого бешенства: как могла эта куртизанка, которую я взял под свою защиту и которая благодаря моей благосклонности набила свой сундук золотом, — как могла она стоять здесь, предо мною и хулить богов, которым я поклоняюсь? В ее рассуждениях угадывались клеветнические выпады также и против меня. Но тем не менее я строго держал себя в руках. Я говорил себе, что в этих делах она понимает не больше ребенка, каковым она и казалась: юбка и волосы развеваются на морском ветру, руки и плечи отполированы солнцем — нимфа да и только, в этой безлюдной местности, на известняковой косе между озером и морем. По причине жары доступная глазу кожа поблескивала от пота; я знал, что под одеждой она поблескивала влагой, особенно в ямках и впадинах ее тела. Во мне проснулось желание, отчего я вдруг разозлился и на себя, и на нее. И все же, заговорив, я не изменил твердому тону, оставив гнев при себе.

— Надеюсь, Таис, что Зевс не слушает тебя. Частенько он располагается где-то рядом со мной, но сегодня у него дела и он далеко отсюда, а иначе мы бы услышали, как он грохочет от гнева. Знаешь ли ты, что просто цари считают своим долгом разрушить город, опустошить все вокруг него — только бы не позволить существовать одному врагу своего царства или одному препятствию на пути, предназначенному ему судьбой? Я не следовал этому правилу, а иначе я бы не пощадил Афины. Но если это можно сказать о царях, то о богах и подавно, ведь цари — это наместники богов на земле, и тем более о таком боге, как Зевс, Верховном боге Олимпа, Собирателе облаков. Разве не мечет он в ярости стрелы молний, о чем есть свидетельства с тех пор, как под его рукой появилась Эллада? К тому же разве не он устраивает сильные штормы на море и вихревые шквалы на суше? Разве не говорят они о его могучем гневе?

— Это великий Аристотель говорил тебе такие вещи?

Вопрос застал меня врасплох. Я испытывал К Аристотелю величайшее почтение, большее, чем к любому другому смертному. Мне не хотелось, чтобы Таис заметила мою растерянность.

— Нет, он говорил не так, — отвечал я. — Он говорил, что все явления природы присущи самой природе. Он хотел сказать, что они вызываются естественными силами, которых мы еще не понимаем. Даже землетрясения, приливы и горные обвалы — все это результат действия этих сил.

— И молния?

— Кажется, и такое он говорил. Но разве не разумней предположить, что Зевс приходит в ярость оттого, что люди не приносят ему жертв и не оказывают ему почестей, достойных величайшего бога во вселенной? Разве не наказывает он людей за их непочтительность? Разве Артемида не лишила греческие суда благоприятных ветров, когда они шли к Трое, из-за того, что ей не принесли жертву?

— Какую же жертву принес царь Агамемнон, чтобы неблагоприятные ветры подули в нужную сторону? — спросила Таис.

— Любимую дочь Ифигению. Благодаря этой жертве он отмечен печатью великого царя.

— Это не спасло его от кинжала его жены Клитемнестры, который она всадила в него, чтобы продолжать спать со своим любовником. И Артемида тоже его не спасла, несмотря на то, что ради нее он убил собственную дочь.

— Таис, ты кощунствуешь над всем, что для нас свято.

— Так опасно говорить, я знаю. И все же я не могу молчать.

— Ты веришь, что в тот день в Тире Зевс для того успокоил море, чтобы я мог подвести осадные машины и разрушить крепкие стены?

— Нет, царь Александр, не верю.

— Тогда ты не можешь поверить и в то, что Зевс убрал с моего пути Мемнона и Харидема, чтобы я одержал победу при Иссе?

— Надеюсь, ты простишь меня за то, с чем я ничего не могу поделать. Нет, Александр, не верю.

— Я-то, возможно, тебя и прощу, но смогут ли простить боги? Разве я не особое орудие в их руках? Разве не велит мне долг перерезать тебе горло?

— Возможно, и так, не знаю. А может, это вовсе и не долг, а твое непомерное тщеславие, которое я ранила. Мое горло доступно твоему мечу — достаточно будет легкого прикосновения с любой стороны у моего подбородка. Да и кто я такая? Всего лишь куртизанка. Кое-кто считает, что моя жизнь не стоит жизни усердного раба.

Если она испугалась, то и вида не подала. Ее синие глаза цвета ночного неба бесстрашно смотрели прямо в мои.

— Таис, ты навлекаешь на себя смертельную опасность.

— Знаю, царь Александр. Я вижу в твоем лице желание убивать. И я, как подобает верноподданной, буду служить твоему делу, а не своему. Я всего лишь куртизанка. И все же в этом качестве я добилась заметного успеха. И даже немного славы. Хотя никто, кроме Абрута, этого не знает, но я была первой женщиной Александра Великого, а он был моим первым мужчиной. Немало месяцев я жила с ним как любовница, Почти как наложница. Значит, Зевс мог бы счесть меня стоящей жертвой и дать свое благословение на строительство здесь великого города. Мы наедине, если не считать Абрута, который в такие моменты не посторонний человек, а проекция тебя самого. Его перо летает взад и вперед по папирусу; он видит, слышит и записывает; он не судит; он не выдает секретов; он не более реален, чем твоя тень. Царь, ты наедине с жертвой — как на холме, когда ты перерезал горло бычку без единого пятнышка, одному из истинно невинных, тогда как я знала многих мужчин и, возможно, прогневила целомудренную Артемиду. Мы стоим на том месте, которое будет главной площадью Александрии, где вырастет величественный храм, посвященный Зевсу. Моя кровь зальет — и, в твоем представлении, освятит эту в будущем священную землю. Вытащи свой меч!

Моя рука потянулась было к рукояти, но тут же бессильно опустилась вниз. Только после долгого молчания я обрел дар речи.

— Ты прекрасная куртизанка, а потому пользуешься любовью Афродиты, дочери Зевса, которую он любит. Так пускай он и наказывает тебя. Надеюсь, это не пустая отговорка? Снимаю ли я с себя ответственность как, по сути, сын Зевса или, во всяком случае, любимый им смертный? Не могу сказать. А может, его рука удерживает мою от кровавой расправы. Возможно, я узнаю ответ на поле битвы где-нибудь неподалеку отсюда, когда ускользнувший от меня Дарий снова соберет армию. И может, тогда, лежа со смертельной раной от вражеского клинка или копья, прежде чем испустить дух, я сподоблюсь прозрения. Но сейчас я представляю себе только одну картину: твоя кровь уходит в землю, глаза потемнели, навсегда пропала твоя красота. Не могу себе позволить, чтобы это произошло.

Прелестные глаза Таис медленно наполнились слезами. Она подошла ко мне и поцеловала в губы, поглаживая мне щеку нежной рукой.

— Ну ладно, ладно, — проворковала она, как мать, которая утешает ребенка. — Бедняжка Александр! Хотелось бы мне тебя любить. Хотелось бы мне, чтобы когда-нибудь женщина, не такая, как сумасбродная, готовая убить Олимпиада, любила бы тебя. Но я все же буду твоей женщиной, буду делить с тобой ложе, буду утешать тебя, пока ты верен мне. Таис, афинская куртизанка.

— Я не могу говорить, Таис.

Она тут же заговорила свойственным ей мягким красивым голосом, одновременно проводя рукой по глазам и смахивая слезы:

— А есть ли бог рыбаков, царь Александр?

— Что за вопрос! Не сомневаюсь, что есть, но не знаю, как его имя. Рыбаки часто приносят жертву Посейдону и Эолу, эллинскому богу ветров, но, возможно, есть божество и помельче, которое дорого именно им. А почему ты спросила?

— А ты не мог бы посвятить один уголок какой-нибудь гавани, где слишком мелко, чтобы там могли стоять торговые суда, богу рыбаков? Как бы мы жили, если бы они не преодолевали все превратности моря и не привозили нам свой улов? Представь себе — что ни день, у нас ни утром, ни днем, ни вечером нет на еду жареной скумбрии. Разве такое возможно? И еще я хочу знать, что их крепкие суденышки, в которых намного больше благородства, чем в этих жестоких носатых галерах, будут здесь бросать свои якоря. Я вижу, как из какого-нибудь дворцового окошка в Александрии я смотрю на их храбро горящие судовые огни. Ну как, царь, прислушаешься к моей маленькой просьбе?

— Обязательно прислушаюсь, потому что в сердце у меня как-то сразу и беспокойно, и удивительно легко.

2

Самая надежная дорога к храму Амона в пустыне начиналась в Мемфисе. Старый караванный путь, что был намного короче, шел сначала вдоль берега моря, затем сворачивал к югу. Его-то я и выбрал, поскольку по нему можно было попасть в Кирену, город великого богатства и роскоши, который я желал покорить. В этот поход я решил не брать своего любимого спутника Букефала, так как по этим глубоким горячим пескам мог пройти только караван верблюдов. Вдобавок я решил не брать и Таис, к которой испытывал противоречивые чувства, спутавшиеся в клубок столь же сложный, как и Гордиев узел, но распутать его было не просто и ударом меча не перерубить. Кроме того, я не осмелился взять Таис в свою компанию после того, как посоветовался с древним оракулом, чьи предсказания всегда сбывались — в этом отношении он был столь же велик, как и оракул в Додоне или даже в Дельфах, и являлся голосом самого Зевса, носившего египетское имя. Я не мог забыть его непочтение к Зевсу, оставшееся без наказания. За мной последовало сильное войско, включая гетайров, пересевших на верблюдов, но в основном пехотинцев. В них могла возникнуть потребность, когда я обложу Кирену.

Первые дни пути были утомительными, но сносными. Пехотинцы шли, утопая по лодыжку в мягком песке, что их сильно изматывало и замедляло наше продвижение. Недалеко от Кирены мне навстречу вышло посольство; сразу же было предложено сдать город, а также обещано, что впредь мне будет послушно выплачиваться дань. Вдобавок послы предложили мне в дар бесполезных, если не сказать хуже, в этих песках лошадей. За эту передышку от войны и кровопролития я поблагодарил высоких богов. И только когда дорога свернула на юг, к храму, мы узнали, что такое египетская пустыня с ее неумолимой жестокостью — молчаливая и неподвижная, но свирепая и смертельно опасная.

Водные русла, где мы надеялись найти небольшие озерца горячей и вонючей воды, пересохли, превратившись в камень. Запасы воды в наших мехах стали подходить к концу, и я распорядился выдавать ее по рациону — солдатам, их предводителям и их царю: мне хотелось, чтобы они знали, что я так же вынослив, как и они. Скоро в бурдюках почти ничего не осталось, а безлюдным пескам не видно было конца и края, когда мы открывали глаза, страдающие от ослепительного тропического солнца. Когда-то давным-давно персидский царь послал войско, чтобы уничтожить могущественного оракула, но оно не дошло, полностью погибнув в песчаном буране. Я стал молиться, но по всему было видно, что мне и моим солдатам, как и тем неудачливым святотатцам, суждено умереть от жажды и лежать, пока вороны не склюют все мясо с костей, пока их не выбелит солнце и не развеет ветер.

И тут на северном горизонте мы увидели небольшую туманность. Я больше не отваживался глядеть на нее, боясь, чтобы она не исчезла, зато поднял глаза к мучительному блеску солнца и взмолился, прося, чтобы Зевс ненадолго явился, завернутый в облако, и дал пролиться живительному дождю. Когда я снова взглянул на север, облако потемнело и выросло. Видимо, его несло на юг сильными высокими ветрами, потому что мы не чувствовали ни малейшего дуновения. Вскоре померк и этот жестокий свет — благословенная туча наползала на солнце. Постепенно она расползлась по всему небу от горизонта до горизонта, и вот, наконец, хлынул живительный ливень.

Это время не было тем кратким сезоном, когда легкие дожди ублажали это излюбленное демоном место. Люди кричали от радости и прыгали под изумительно прохладными струями, но я сошел со своего храпящего верблюда и в молчаливой покорности и священном страхе отошел в сторону, ибо явно мне на помощь пришли небесные силы. Перед глазами у меня прошли видения. Они клубились и в основном были непонятны: меня пронзила пророческая боль и на мгновение показалось, что я узрел Диониса и Геракла, смертнорожденных, восседающих на тронах под суровыми, мощными фигурами, облаченными в туман; однако эти двое были в одной компании и пристально вглядывались, будто кто-то еще приближался, чтобы присоединиться к ним, и я безотчетно порицал этого новичка. В его внешности было что-то знакомое, и все же у меня не было полной уверенности, что я узнаю его: ведь я тогда не знал, кто я такой и как меня зовут.

Видение скоро исчезло. Неподалеку лежал неглубокий овраг, несколько минут назад абсолютно сухой; приблизившись, я услышал журчание бегущего по нему ручья. Он наполнил небольшую впадину и выливался через край. Выкрикнув приказ, я упал на колени и выпил не больше горсти воды, потому что нас предупредили, чтобы мы не пили вволю, когда нас одолеет жажда. Когда я вновь взглянул на своих людей, они снимали вялые меха с верблюжьих спин и принимались бегать взад и вперед по берегам этого и другого, сходящегося с ним чуть дальше, потока. Дождь все еще лил так, словно тучу прорвало, как мы назвали это явление, и теперь не оставалось сомнений, что мы сможем наполнить все бурдюки и нам не суждено высохнуть и почернеть в безжалостных песках, и я буду жить, чтобы в бессловесной благодарности пасть ниц в храме отца моего, ибо так велика моя благодарность, что невыразима никакими словами.

3

Теперь у нас не было недостатка в воде, но на своем нелегком пути мы встретились с еще одним духом пустыни, почти таким же ужасным, как и жажда. Это был самум, ветер пустынь, налетевший на нас после того, как мы вышли из области осадков. Иначе, до тех пор пока солнце не высушило бы землю, он не причинил бы нам вреда. Заклубились, слепя глаза, пыль и песок, верблюды издавали горловые булькающие звуки и отчаянно кричали; они помчались бы, куда гнал их ветер, если бы крепкие погонщики не держали их за поводья, сами подвергаясь шквальным ударам. Лица их были незащищены, лишь слегка прикрыты кусками ткани. Остальные сбились в длинной ложбине, но, несмотря на это, несущиеся крупицы песка жалили обнаженную кожу, забивались в одежду. Я смотрел, как медленно бледнеет солнце, и постарался запомнить его положение относительно кое-каких наземных вех; затем, взглянув на песочные часы, хорошенько заметил время.

Целых три часа мы не способны были двигаться в спустившихся на нас странных сумерках, где совсем размылась граница между поверхностью земли и насыщенным песком воздухом, слыша только низкий, почти не меняющий тона вой ветра и свистящее шипение несущегося песка. После долгих, томительных часов, показавшихся задыхающимся людям бесконечными, когда клубы песка то оседали, то снова неслись и снова оседали, ветер стих; солнце уже прошло зенит. И когда все это желтое оперение над морем песка улеглось, люди оглянулись в испуганном удивлении, переходящем в глубокое уныние. Дорога, как по мановению волшебной палочки джинна, исчезла — и та ее часть, по которой мы шли, и та, что вела к святилищу.

И тогда я возрадовался тому, что боги надоумили меня заметить положение солнца перед бураном, и теперь, спустя несколько часов, сверяя его положение с теми вехами, что я выбрал, я смог ориентироваться в пространстве. К западу от нас пролегала песчаная дюна с растущим у ее основания кустарником, пищей для верблюдов, а к юго-западу, на милю или две влево вдоль этой метки, тянулся пробившийся сквозь песок утес.

Я уже было собрался отдать приказ о выступлении, когда заметил двух пролетающих именно в этом направлении воронов: они, несомненно, держали путь к Сиутскому оазису, чтобы там воровать финики и зерно и освежаться водой из проточных колодцев после долгой отсидки во время сухой пыльной бури.

— Царь Александр, не кажется ли тебе, что, видя нашу дорогу занесенной, боги послали нам этих двух жителей пустыни — чтобы они указали нам путь? — обратился ко мне Гефестион. — Прошу тебя вспомнить, что вороны — священные птицы Ареса, бога войны, а также и Зевса, ведь ему они даровали мудрость.

Гефестион и здесь был самим собой: он всегда преуспевал в желании сделать мне приятное и раздуть мою славу. В этом он намного превосходил всех остальных моих друзей детства из Пеллы. Возможно, в отличие от тупоголовых македонцев, он, видя приближение самума, догадался заметить вехи и теперь ориентировался не хуже меня.

— Может быть, и так, — отвечал я. — Ты заметил, что эти вороны были побольше и почерней множества тех, что встречались нам раньше. — Это была чистая выдумка, чтобы произвести впечатление на наших соратников.

— Зевс проявляет к тебе, царь Александр, особую заботу, чтобы ты смог благополучно встретиться с великим оракулом, я бы сказал, большую, чем к любому паломнику, ходившему туда со времен Геракла, чтобы поклониться Зевсу-Амону. Доказательство этому — чудесный дождь, когда в наших мехах почти не осталось воды.

Эти слова вскоре облетели мое войско, но все же некоторых не покидала настороженность, когда мы шагали по ровному песку. Но вот тем же путем над нами полетели и другие вороны, с той же миссией, что и предыдущие, и вскоре солдаты стали приветствовать каждую пролетающую птицу громкими криками; мудрых птиц, должно быть, радовал этот рев — не от ветра, дождя или грома, а восходящий от обычно молчаливых песков. Раз, когда пролетела большая стая, вызвав особо шумную радость, Птолемей настолько забылся, что подмигнул мне. До наступления темноты я снова заметил ориентиры, а также концом ножен оставил длинную черту на земле. За ужином люди веселились вокруг костров, теперь уже не сомневаясь, что мы дойдем куда нам нужно и тем самым все они будут вознаграждены. Возможно, они не задавались вопросом, каким именно образом. Они знали только то, что их царь и полководец хочет сделать жертвоприношение в знаменитом храме Зевса и просить совета у оракула.

Этой ночью я выставил часовых, как если бы мы стояли лагерем, вторгшись в чужую землю. Главное, я хотел, чтобы солдаты не расслаблялись; а кроме того, в пустыне были шакалы, которые могли ночью подпортить кожаную сбрую. Не исключались и вылазки льва. Однако небольшие костры, сложенные из сушняка, находимого по руслам пересохших речушек или у основания дюн, наверняка, как новое и чрезвычайно любопытное зрелище, привлекали шакалов, газелей и маленьких, но очень ядовитых змей, которые находили в пустыне скудное пропитание. Этим маршрутом редко ходили караваны, и если останавливались на ночевку, то разводили совсем немного костров и на большом расстоянии друг от друга. Этой ночью подаренные мне послами из Кирены лошади, привязанные к палаточным колышкам, глубоко вбитым в песок, обезумели от жажды, оборвали привязь или вырвали из песка колышки и умчались прочь. Возможно, они почуяли запах воды какого-то отдаленного источника, рядом с которым львы поджидают в засаде газелей и прочих обитателей пустыни. Не всем этим сбежавшим лошадям суждено было добраться до источника или, добравшись, избежать стремительного нападения хищников как раз в тот момент, когда их морды в лихорадочной спешке погрузятся в этот эликсир их жизни — и внезапная смерть так и не даст им напиться вволю.

Вся накаленная за день пустыня остыла еще до наступления полуночи: песок не удерживал дневной жары в этом сухом воздухе. Солдаты просыпались от холода и закутывались в длинные накидки, которые в полуденную жару они проклинали только за то, что приходится их тащить с собой.

На следующий день мы обнаружили признаки караванной дороги, которой редко пользовались, ведущей от прибрежного города в южную сторону. Не исключалось, что этим городом был Карфаген, крупнейший на Внутреннем море, хотя со временем ему придется уступить Александрии. Главному богу Карфагена Ваалу-Амону, иногда называемому Молохом, в жертву приносили сжигаемых заживо детей. Астарта требовала человеческой крови; Изида являлась богиней пророчества. Позже все-таки их стали затмевать некоторые истинно эллинские боги, особенно Аполлон и Геракл, известный здесь под именем Мелкарт, тот же, что и в Тире. Зевса, несомненно, начинали признавать как верховное божество, поэтому поклоняющиеся его еще незначительному культу, наверное, и проложили путь паломничества к храму Зевса-Амона.

На другой день мы увидели низко на горизонте что-то похожее на зеленые перья. Как верхушка мачты корабля на голубом море, они с нашим продвижением вперед все росли и становились изумительно красивыми; мы уже могли различить крышу какого-то высокого здания посередине и поняли, что приближаемся к Сиутскому оазису — цели нашего похода.

Источники, прекрасные ручьи, прохладная тень и колышущиеся на ветру листья пальм — все это приободрило моих солдат, заставив их забыть тяготы утомительного пути. Из храма подали знак, что моя свита должна помыться и сменить одежду. Только мне одному позволялось явиться, не снимая военной формы. Меня встретил верховный жрец и предложил подойти к изображению Зевса-Амона одному, без сопровождения; последний был облачен в такие же одежды, что и эллинский Зевс, воплощенный в статуе. Хотя и Озирис, которого я видел в Египте, также был одет во что-то похожее. Самое интересное в нем было то, что к его рукам и голове прикреплялись бечевки, которые приводил в движение верховный жрец, стоящий сзади. Все было без обмана и совершенно открыто. Жрец заставлял его то утвердительно кивать головой, то качать ею в знак отрицания — как это было желательно духу Зевса — а то и двигать рукой, чтобы подчеркнуть согласие или несогласие.

Но прежде чем жрец занял свое место, он спросил меня, какой дар я принес храму, и я ответил: талант золота. И вот что мне вдруг подумалось: в отдаленные века или в далеких странах люди не будут пользоваться этой мерой или знать ее эквивалент в отношении их собственной. Мне в моих походах иногда приходилось встречаться с племенами, у которых были другие единицы измерения, что затрудняло наши с ними сделки.

Аристотель рассказывал, что общая для всего известного нам мира единица длины — подес, или по-другому фут (ступня). Три фута составляют шаг. По его словам, кубическая емкость, длина, ширина и высота которой полфута, является общепринятой мерой объема жидкостей, таких, как вино, вода и масло, а масса одной восьмой части от этого объема воды также принята за общую меру — многие кубки, а также чаши для ладана, использующиеся во время важных ритуалов жертвоприношения, изготовляются с тем расчетом, чтобы они могли содержать именно это количество жидкости. Примерно ту же массу имеют четыре апельсина обычного размера или одна большая гроздь винограда.

Странно, что для этой удобной меры массы у греков не было названия, хотя ее легко можно было вычислить, пользуясь общепринятой единицей в один фут. У нас имелась еще одна мера, ока, близкая трехкратному содержанию вышеупомянутой массы воды; она содержалась в контейнере — полфута на полфута в основании и три больших пальца в высоту.

В любом случае, талант золота весил две оки, а серебра — двадцать четыре оки.

— Это щедрый дар, царь Александр, — сказал мне жрец и сразу же занял свое место за изображением оракула.

— Сразится ли со мной Дарий еще раз? — поинтересовался я.

Голова фигуры утвердительно кивнула.

— Когда и где?

Рука фигуры указала на северо-запад. Одновременно я услышал странно измененный голос жреца — глубокий, звучный, каким я мог себе представить голос могучего бога.

— Когда опадают листья.

Неопределенный ответ, подумал я. Он может означать не предстоящую осень, а какую-нибудь в отдаленном будущем.

— Кто победит, я или Дарий?

Фигура не шелохнулась, но голос прозвучал в полную мощь:

— После той битвы Дарий больше никогда не пойдет на тебя войной.

Я не осмелился настаивать на более определенном ответе, боясь рассердить Зевса.

— Суждено ли мне попасть в число богов?

— Люди, которые придут царствовать после вас, сочтут тебя за такового. Тебе воздвигнут храмы и будут приносить жертвы. Я, как и всегда, говорю голосом самого Зевса. В этот момент преображения я становлюсь Зевсом.

— Как я буду зваться?

— В некоторых царствах — Аммоном-Ра. За горами тебя будут звать Искандер.

— Стану ли я таким же великим богом, как Дионис и Геракл?

— Твоему образу будут поклоняться во многих землях, где эти два бога неизвестны.

— Завоюю ли я всю Персию и подчиненные ей государства?

— Ты не пойдешь покорять государства далеко на север, но Персидская империя, даже вдающаяся в Инд, будет твоей империей, и ты сядешь на троны Суз и могучего Вавилона. Но не малой ценой. Ты уже задал шесть вопросов, позволяется задать еще один, чтобы стало семь — священное число. Большего Зевс не разрешает даже своим любимцам.

— Еще только один. Являюсь ли я родным сыном Зевса?

— Точно так же, как им был Геракл. Теперь, сын Зевса, прощай.

Я снова пал ниц перед образом, после чего прошел сквозь лес могучих колонн в наружный двор храма, а оттуда — в наружную галерею. Я чувствовал приятное тепло в сердце, голова кружилась от острого приступа счастья. Это состояние длилось не менее часа, и конец ему положила нечаянно пришедшая мне в голову мысль.

Ведь жрец говорил на испорченном греческом. Я вдруг вспомнил, что на греческом языке выражения «сын Зевса» и «мой мальчик» очень схожи и, чуть оговорившись, можно было произнести одно, имея в виду другое.

Но он же сказал: «Точно так же, как им был Геракл». Мог ли я просить о большем? Кроме того, у меня было ясное свидетельство моей матери, а она мне не лгала даже в мелочах, уж не говоря о деле такой величины. И наконец, я был Александром, уже завоевателем доброй части Персии; я дважды разбивал Дария, и он только еще раз встанет у меня на пути; мне суждено было восседать на тронах Суз и Вавилона, чего еще никогда не удостаивался ни один завоеватель со стороны. По подсчетам наших географов, эта территория равнялась всей Европе. Ее богатства были неизмеримы по сравнению с богатствами Креза, которые были столь велики, что стали притчей во языцех по всей Элладе. Какой смертный, какое существо ниже бога могло бы достичь всего этого?

Странно, но я жалел, что мне было позволено задать семь, а не восемь вопросов. Этот восьмой касался не такого уж важного дела и его незначительность могла бы разъярить величайшего из всех богов, чье ухо снизошло до моего голоса. Мне только хотелось спросить, найду ли я княжну Бактрии, женюсь ли на ней и буду ли ею любим — ту самую девочку, которую я встретил на дороге в храм Додоны, оракула Зевса, уступающего только оракулу Зевса-Амона, рядом с которым я дал клятву.

4

Когда я вернулся в Мемфис, появились и другие доказательства того, что я и впрямь прихожусь Зевсу родным сыном. Лучшее и самое волнующее поступило ко мне из Милета, города на восточном берегу нашего Внутреннего моря. Когда-то там стоял знаменитый храм Аполлона, оракул которого никогда не ошибался. Стремясь во что бы то ни стало навязать персидский культ всем покоренным странам, Ксеркс сжег это замечательное сооружение за век с четвертью до моего рождения. Оракулом там был источник, чьи бульканья и журчание передавали жрецам ответы Аполлона на вопросы прихожан и паломников. Ксеркс пришел с огнем и мечом, и этот источник перестал течь. Он все это время не подавал признаков жизни, и вдруг — о, чудо! — снова заворковал, журча днем и ночью; и когда жрецы прислушивались, они улавливали один и тот же, звучавший не переставая, мотив, и невозможно было ошибиться в том, какую несет он весть. «Александр, освободивший меня от персидского сапога, — урожденный сын Зевса!»

Когда Аполлон увидел, что сообщение понято, оракул снова заговорил, отвечая на разные вопросы, интересующие тех, кто приходил за советом.

Во время этого пребывания в Мемфисе я стремился к знаниям с таким пристрастием, что удостоился бы улыбки и похвального слова от бывшего своего учителя Аристотеля. Египтяне не могли понять, почему Нил разливается летом, а не весной или осенью, в дождливые сезоны. Поэтому я послал вверх по Нилу исследовательскую партию, возглавляемую Птолемеем, для изучения этой тайны. Они проделали рискованный путь далеко за Элефантину, обогнули первый водопад, перетащив снаряжение волоком, затем второй — в центре Нумидии, славящейся своими многочисленными львами с черной гривой, затем третий и вышли к месту впадения в Нил большого притока, текущего на север и чуть на запад. Эта река стекала с могучего черного хребта, большую часть года покрытого снегами, несмотря на тропическое солнце. Но летом белая его мантия таяла, сбрасывая в реку целое море воды, которое отсюда устремлялось непосредственно в Нил. Вдобавок они слышали, что в пятистах стадиях от места этого слияния существовало еще одно, куда более полноводное — слияние двух одинаковых рек, образующих верхний Нил, обширность которого не поддавалась оценке на глаз. Во всяком случае, восточная из двух рек-близнецов сбегала с того же обширного горного хребта и в середине лета сплавляла вниз огромное количество талого снега.

С этой партией я послал черного раба, который был схвачен арабскими охотниками на рабов на берегах Красного моря и куплен Гефестионом на рынке в Андрополисе. Он мог общаться с людьми, живущими в районе первого притока, на их языке. У них кожа была светлей, чем у нумидийцев, волосы были прямые, а носы правильной формы, и они говорили, что родственны евреям, нации Абрута. Многие из них поклонялись тому же богу; и еще они рассказывали о том, как много лет назад их береговые племена торговали с Тиром и Иерусалимом; они хорошо помнили Хирама из Тира и прекрасную царицу по имени Шеба, которая стала возлюбленной великого Соломона из Иерусалима.

Птолемей рассказал мне, что на полупустынных землях слонов насчитывалось больше, чем лошадей, коров и овец на Фессалийской равнине. Кроме того, львов там было без числа, стада газелей тянулись на целые мили, причем разных размеров и формы рога: были величиной с буйвола, а были и крошечные, как весенние ягнята.

Когда поздней весной египтяне сняли урожай хлеба, засеянного предыдущей осенью, я приготовился загрузить трюмы своих кораблей и отчалить. Новости из моего новорожденного города Александрии радовали: под руководством моего архитектора и под плетями его десятников работало множество рабов, и, хотя на его территории еще не появилось ни одного дома, улицы и площади прокладывались согласно моему плану, успешно приступили к строительству мола и заложили основание великого храма Зевса на центральной площади. Пришлось серьезно подумать о том, каким будет правление Египтом, пока я буду осуществлять великую миссию дальнейшего завоевания Персии. В случае восстания его нельзя было бы отбить назад без помощи мощной армии, которую я бы не мог выделить, поэтому оставалось одно — обеспечить постоянное довольство народа. С этой целью я назначил двух популярных в народе египтян править одному Верхним, другому Нижним Египтом; и эта парочка знала, кто намазал маслом их ячменные лепешки. Но, доверяя, проверяй, и чтобы их правление было действительно справедливым, я оставил греческих военных для контроля за ними. Затем я отправился в Тир, а там, по суше, в Дамаск, где находилась груда сокровищ Дария, захваченная в его обозе после Исса. Тут пришлось устроить правительственную чистку — сменить строптивого правителя на более покладистого.

Здесь же до меня дошел неприятный слух о Филоте, сыне моего надежного Пармениона. Он был начальником отряда тяжеловооруженной конницы, который я оставил там, и, как многие другие из воинов, он взял себе наложницу — персиянку — одну из многочисленных красавиц, содержавшихся в гаремах крупных персидских военачальников и второстепенной знати, чьи белые кости усеяли поле битвы при Иссе. В общем, я был доволен этими союзами: я хотел, чтобы Греция вместе с обширной Персией составили одну великую империю, в которой не было бы расового раскола. Но, как следовало из сообщения, Филот высказал своей любовнице нечто похуже обычной глупости, у той же язык был без костей, а для города закулисные тайны — главная пища для толков. Так вот, Филот, говорят, похвалялся, что если бы не он, я бы не одержал победу на Гранике или при Иссе — короче, моя великая слава по праву принадлежит ему, а не мне. Мне не хотелось верить этому слуху, ведь Филот всегда казался таким же преданным, как и его отец, но это отложилось в моем сознании. Тем не менее я не снимал его с поста командира.

В Дамаске мне предстояло разобраться еще в одном очень важном для меня деле. Я незамедлительно направил Гефестиона разузнать, не стала ли вдова Мемнона Барсина наложницей какого-нибудь отрядного начальника. Вскоре он сообщил, что такого не произошло, хотя двое-трое из моих военачальников домогались ее; ей было только тридцать, она отличалась несколько странной и оригинальной, но вполне реальной красотой. Итак, размышлял я, она была второй женой великого стратега, который считался способным военачальником еще за семь лет до моего рождения.

— Почему же она отвергла эти домогательства? — спросил я Гефестиона.

Он не знал того, с какой жадностью я ждал его ответа.

— Она сказала претендовавшим на ее благосклонность, что за всю жизнь любила только одного мужчину — Мемнона, что никогда уже не полюбит другого и не разделит ни с кем ложе, ибо поклялась в этом своему мужу перед самой его смертью.

Итак, оказывается, Мемнон был не только могучим полководцем, чей гений не давал Александру спокойно спать, он был способен не только командовать солдатами, но даже из могилы распоряжался чувствами и мыслями своей прекрасной жены.

Я навел справки о том, где она живет, и узнал, что живет она у знатных родственников в роскошном доме. Я послал ей записку, сообщая о своем намерении зайти к ней и засвидетельствовать свое царское почтение вдове уважаемого врага, и чтобы она ожидала меня спустя два часа после захода солнца того же самого дня. Я жил во дворце покойного сатрапа и мог бы пригласить ее к себе, но не сделал этого из-за Таис, которая жила там со мной, — я не хотел, чтобы она знала о моих отношениях с Барсиной.

Посланец вернулся с ответом, написанным на безукоризненном греческом языке. В очень вежливых выражениях она сообщала, что будет ждать меня в назначенный мною час.

Я отправился туда верхом на Букефале, облаченный в царские одежды, в сопровождении небольшого почетного кортежа охраны. Меня провели в просторную, хорошо обставленную приемную, где, быстро поднявшись с персидского кресла, Барсина отвесила мне низкий поклон.

Я преднамеренно не стал сразу же обращаться к ней с разговором, а сначала оглядел ее с головы до ног. Она, несомненно, отличалась какой-то особой, незнакомой мне красотой, но при этом вполне реальной. Остров Родос лежит рядом с Критом и, конечно же, был заселен минойцами, как мы называем народ древнего Крита, и, возможно, в некоторых его обитателях сохранились еще следы минойской крови. Минойская культура приходится матерью греческой, но иногда поговаривали, что в некоторых отношениях наша культура осталась ниже родительской, о чем явно свидетельствовал пример грубой, неотесанной Македонии. Я видел статуэтки женщин, принадлежавшие древней утонченной аристократии Крита. Эти женщины также отличались изысканной, уникальной красотой. Характерное для них платье оставляло обнаженными округлые полные груди замечательной красоты. Женщины стояли с высоко поднятой головой, и эта поза говорила о том, что они гордятся своей расой и высоким положением; и современные царицы уже не могли соперничать с этой гордостью, на которую минойцы знатного происхождения действительно имели полное право, поскольку среди всех островов и побережий Внутреннего моря их цивилизация была самой высокоразвитой. Своей позой и неподвижностью прекрасного точеного лица Барсина напоминала эти статуэтки.

Мой продолжительный властный осмотр нисколько ее не смутил. Она просто стояла и ждала, когда я заговорю. Ее спокойные, неподвижные глаза не изменили своего выражения и не потупились, даже когда встретились с моими. Неудивительно, подумал я, что кое-кто из моих военачальников домогался этой красавицы. Они бы, помимо прочего, и гордились бы ею; а если не были женаты, то готовы были бы взять ее себе не в наложницы, а в жены. Она произвела на меня впечатление спокойствия, уравновешенности, возможно, даже царственности, только не холодности. Я не сомневался, что под ласками Мемнона она загоралась сильной страстью и вызывала в нем такую же пылкую страсть.

И тут я почувствовал, если уж давно не догадывался об этом, что ненавижу Мемнона даже мертвого.

— Барсина, ты можешь присесть, — сказал я ей. — Я тоже сяду.

— Благодарю тебя, царь Александр, — спокойно ответила она.

Возле стены стояла красивая персидская тахта, и, если бы она села на нее, для меня это было бы приглашением последовать ее примеру. Но вместо этого она снова села в свое величественное кресло, а я выбрал то, что стояло напротив него на расстоянии семи шагов.

— Есть ли у тебя какая-нибудь просьба ко мне? — спросил я.

— Нет, царь Александр. Я живу с братом и его женой. Они родосцы, так же, как и я; обращаются со мной радушно и полностью удовлетворяют все мои бытовые нужды.

— Есть, разумеется, одна нужда, которую никогда уже не удовлетворить, — заметил я, наблюдая за ее лицом.

Она могла бы ощутить какую-то боль, но на ее лице это никак не отразилось.

— Да, царь, это правда.

— Ты вдова очень большого человека.

— Это общеизвестная истина, царь Александр.

— Я полагаю, он делился с тобою планами, с претворением которых надеялся — и не без причины — победить меня на Гранике и при Иссе.

— И это правда, мой повелитель.

— Однако его планам не суждено было осуществиться, потому что вмешались родственники Дария, его военачальники и льстецы.

— Думаю, царь Александр, что это всем известно.

— Предположим, что такого вмешательства не было бы. Изменило бы это исход тех двух сражений?

— Я не знаю, царь Александр.

— Конечно, ты не знаешь. Есть у мудрых египтян старая поговорка, которую я процитирую в приблизительном переводе: «Только боги могут видеть, куда ведет дорога, по которой мы не пошли». Поэтому когда мы говорим: если бы случилось то-то и то-то, результат был бы таким-то и таким-то, — это утверждение не обязательно соответствует истине и, очень даже вероятно, является ложным, ибо непредвиденные обстоятельства могут изменить то, что заранее кажется определенной последовательностью событий. Я иначе поставлю свой вопрос. Если бы Дарий последовал совету Мемнона, считаешь ли ты, что я потерпел бы поражение?

— Царь Александр, я должна отказаться отвечать на твой вопрос. Ответ на него может обязать меня сделать заявление, которое я не желаю делать. Оно звучало бы неприличным в словах вдовы большого врага царя, обращенных к этому царю.

— И все же я настаиваю на ответе.

— Если ты настаиваешь, у меня нет выбора. Я плохо разбираюсь в стратегии, но та, на которой настаивал Мемнон, казалась разумной. Ты, возможно, еще не ощутил огромных размеров Персидской империи.

— Извини, что прерываю. Правильнее сказать: то, что когда-то было Персидской империей. Теперь это империя Александра Македонского.

— На это я ничего не скажу, с твоего царского разрешения. Ты все еще настаиваешь, чтобы я ответила на твой вопрос?

— Да, настаиваю.

— Я считаю, мой повелитель, что если бы события развивались по плану Мемнона, твоя армия оказалась бы в безнадежном положении, и ты был бы побежден. Это ни в малейшей степени не подразумевает того, что Мемнон был более великим полководцем, чем Александр. Это подразумевает только то, что в этих условиях обстоятельства были бы против тебя.

— Барсина, по-моему, это все же подразумевает, что, с твоей точки зрения, Мемнон, был из нас двоих более выдающимся полководцем. Позволь я втянуть себя в беззащитное положение, я бы продемонстрировал огромную слабость своей полководческой мысли. Значит, я пошел бы на непростительный риск, за что заслуживал бы поражения.

— Я полагаю, царь Александр, ты истолкуешь мои слова согласно своему царскому желанию или как велит тебе твой ум.

— Они допускают только одно толкование. Дело в том, что я прекрасно сознавал, какую ловушку уготавливал мне Мемнон, и все же я твердо решил напасть на персидскую армию. Я ничуть не сомневался, что выйду победителем, что бы там Мемнон ни предпринимал.

— Как бы там ни было, ты действительно победил. Это бесспорный факт. Люди должны принимать факты как они есть, а не фантазировать о том, что могло бы быть.

— Не ожидал в такой молодой красивой женщине обнаружить столько ума. — Сказав это, я солгал. Кому не известен был миф о том, что физическая красота обычно несовместима с блеском ума. И почти всегда бывало наоборот. Таис бесспорно обладала блестящим умом. Многие некрасивые женщины имели яркие умственные способности, но красота, если попытаться найти ей точное определение, обычно является вопросом хорошего телосложения, костяка, и если в наследие дается хороший костяк, то, вероятно, это можно сравнить с унаследованием хороших мозгов. Но последние мысли появились уже потом, а в данный момент философ из меня был никудышный. Я видел красоту и ум Барсины, но еще острее я сознавал, что она — вдова Мемнона, убежденная в его превосходстве надо мной, и что она сама осталась непобежденной.

— Благодарю тебя за комплимент, царь Александр, — спокойно сказала она.

— Как ты совершенно справедливо заметила, факты есть факты, и победа досталась мне. Но это не причина, почему бы нам не быть хорошими друзьями.

— Я благодарна тебе за великодушное предложение, царь.

— Ты примешь мою дружбу?

— С радостью.

— Мы могли бы стать больше чем друзья. Разве это невозможно?

— Царь Александр, если ты имеешь в виду то, что написано на твоем лице, это было бы невозможно.

— Позволь спросить тебя — почему?

— Одна из причин — это обет, который я дала мужу незадолго до его смерти.

— Такие обеты недействительны после смерти одного из супругов. Тот, кто умер, прекращает существовать, так нас учили. Или только существует как бессловесная тень в сумеречном царстве Аида, лишенный памяти о своем пребывании на земле. Его бы это никак не задело, если бы ты провела со мной эту ночь.

— И все же, царь Александр, я не могу этого сделать.

— Ты хочешь сказать — не желаешь.

— Как, мой повелитель, я могу этого желать? Я сильно любила своего мужа. Да, он бы не узнал о нарушенном обете, но я бы об этом знала. И если бы я сошлась с тобой помимо своей воли, тебе бы это не доставило удовольствия.

В этом она ошибалась. Те, кто умер от моего меча, погиб помимо своей воли — потому что они были побеждены.

— Барсина, ты одарила своего мужа детьми? — спросил я.

Минутные часы сочились и сочились крупинками песка, а она все не отвечала. Впервые, пока мы говорили, выражение ее лица изменилось. Я не мог уяснить смысла этой перемены, охарактеризовать ее, я только почувствовал, что в ее сознании что-то произошло, и сердце мое подпрыгнуло.

— Я не понимаю, Барсина, твоего молчания. Разумеется, ты была бы горда, если бы родила детей своему мужу и господину, великому Мемнону.

— Да, я действительно горжусь этим. У нас родилось трое детей.

— Все они живы и здоровы?

— Да, мой повелитель.

— Дерни, пожалуйста, за шнур звонка и попроси слугу привести их и представь мне.

Она дернула за шнур, и тут же появилась девушка-гречанка, которой она спокойным голосом отдала распоряжение. За этим недолгим ожиданием мы сидели молча. Изредка Барсина украдкой заглядывала мне в лицо, но прочесть в нем что-то было невозможно. С испуганно вытаращенными глазами вошли дети: девочка лет двенадцати, мальчик лет девяти и совсем еще крошка — трехлетка.

— Ничего не скажешь, красивые дети, — заметил я. — Ты имеешь полное право гордиться ими. Дочь похожа на тебя. Я видел Мемнона только издали, но, полагаю, мальчик похож на него и, если у него будет возможность, он тоже станет великим полководцем. Теперь ты можешь их отпустить.

— Идите, милые. Вам уже давно пора спать.

Дети поспешили покинуть комнату.

— И я сейчас уйду — при определенных обстоятельствах. Но я уйду с таким ощущением, что не получил причитающееся мне как победителю Персии. Ты, Барсина, моя подданная. Если бы тебя представили Дарию в те дни, когда он был царем, ты бы пала ниц пред ним?

— Да. Таково было требование для всех, кто представал перед ним.

— Но ты не пала ниц предо мною.

— Если желаешь, я это сделаю. Я подойду к твоему креслу, которое сейчас служит тебе троном, стану на колени и коснусь лбом пола. — Барсина сделала движение, чтобы встать.

— Это не подойдет — ты ведь вдова Мемнона. Мне нужно, чтобы ты совершила этот обряд в другом месте, а точнее, в своей спальне, и сделала это таким образом: разденешься и ляжешь в постель на спину, вытянувшись во всю длину.

Барсина посмотрела мне в глаза долгим спокойным взглядом. Затем ее губы скривились в безнадежной улыбке.

— Я подчиняюсь тебе, царь Александр. Ты полновластный монарх той страны, в которой я теперь живу. Может, ты пойдешь со мной?

5

Барсина не скупилась на объятья, но, по правде говоря, ее поцелуям не хватало жара, и она почувствовала мое неудовольствие. И во время нашего соития ее прекрасные ноги сомкнулись вокруг моей талии: этой позой наслаждались родосцы знатного происхождения, чья страстность питалась бодрящим климатом. Возможно, этот обычай дошел до наших времен от сладострастных минойцев. Итак, я все еще мог оказаться в роли ее избранника; и если мое удовлетворение объяснялось окончательным торжеством над могущественным врагом, так и не побежденным мною на поле битвы, то все же оно было полным.

После завершения афродизианского ритуала я встал, оделся и немного поговорил с нею.

— Я не намерен посещать тебя снова, — сказал я ей. — Мои дела с тобой, проистекающие из моих дел с великим Мемноном, теперь закончены. Я буду считать тебя верноподданной, пока не удостоверюсь в обратном. И я имею желание прислать тебе кошелек с сотней статеров золотом, чтобы ты имела запас на крайний случай, а также для оплаты за военное и всякое другое обучение сына Мемнона — чтобы не пропало то, что он, возможно, унаследовал от великого отца. Можно спросить, не назвали ли его тоже Мемноном?

— Так и есть, царь Александр. И спасибо тебе за щедрый дар.

— Пожалуйста. А теперь я оставлю твой дом.

— Удостой меня чести проводить тебя до галереи.

Я вышел, сел на Букефала и в сопровождении своей небольшой охраны вернулся во дворец. В нашей спальне я увидел Таис: возможно, она мирно дремала или, скорее всего, притворялась, что спит, за что, в любом случае, я был ей благодарен, зная, что женщины ведут себя странно, когда чувствуют себя брошенными. Я спокойно разделся без помощи слуги и занял свое место рядом с ней, легонько проведя губами по ее глянцевому плечу.

Утром я не заметил в ней никакой перемены в отношении ко мне, и, поскольку она не осмеливалась допрашивать царя, я решил, что вряд ли она когда-либо узнает о моем ночном приключении. Она сделала одно замечание, которое мне не показалось существенным.

— Жаль, царь Александр, что ты не разбудил меня, когда пришел прошлой ночью. Это последняя ночь перед теми тремя днями, когда у меня бывают… головные боли… двенадцатым, тринадцатым и четырнадцатым после начала моих «цветов», и я надеялась, что мы займемся любовью.

— Возможно, так было лучше. Я уладил одно давнишнее дело и здорово устал. Я не мог бы составить тебе подходящую компанию в эротическом союзе. Твой подсчет дней после начала цветения напоминает мне любопытный и, возможно, очень важный факт, на который нам указывал Аристотель. Не думаю, чтобы он знал то, что известно тебе, что в те три дня матка открывается для оплодотворения, и, как правило, только в эти дни и ни в какие другие. Он, конечно, не читал об опытах учившегося в Египте мага, о котором ты мне рассказывала, но он заметил, что у нормальной, совершенно здоровой женщины месячный цикл длится ровно столько времени, за которое луна делает полный обход вокруг земного шара, — двадцать восемь дней с небольшим. К этому заключению после долгих исследований пришел один биолог, имя которого я забыл, хотя он и допускал, что исключениям из этого правила нет числа: одни вызываются простудами, другие — недоеданием, третьи — наследственностью. Он заметил, что в более примитивных племенах, например, в Африке, где женщины безмятежно трудятся на полях, и в одном очень древнем племени с множеством первобытных черт, которое обитает в горах между Италией и Галлией и называет себя басками, этот цикл остается почти неизменным. Когда он услышал о высоких приливах за Воротами Геракла, он с восторгом узнал, что их полный цикл, когда между двумя необычайно высокими приливами бывают приливы необычайно низкие, также равняется двадцати восьми дням с небольшим. Разумеется, эта схожесть в поведении между женщинами и Океаническим морем сильно возбудила его любопытство и побудила искать причину. Ничего удовлетворительного он не нашел, но наполовину в шутку предположил, что, должно быть, женщины были русалками до того, как стали жить на суше, и по какой-то непонятной причине ритм их тел остается верным ритму морей. Я полагаю, твой собственный месячный цикл — двадцать восемь дней.

— Я скажу тебе кое-что, чего ты не знаешь, потому что не замечал этого. Мои месячные начинаются в тот день, когда полная луна впервые начинает идти на убыль. Иногда на закате солнца, а иногда в полночь. Я могу только предполагать, что мои предки по женской линии дольше оставались русалками, чем у большинства женщин.

Я легко мог представить себе Таис в виде русалки, загорающей на камне: поблескивает чешуя на хвосте, она расчесывает свои длинные мокрые золотистые волосы морской раковиной.

— Ты хорошо плаваешь, Таис?

— «Хорошо» не то слово.

— А есть ли у тебя по отношению к морю какие-то особые чувства, спрятанные в глубине души?

— Когда я стою на берегу и гляжу на море после долгого пребывания на суше, у меня появляется такое чувство, что я снова вернулась домой. Может, потому я так переживаю за безопасность кораблей — из-за чего ты однажды пришел в ярость. Возможно, я не выношу открытого океана, который, по-моему, явился причиной смерти стольких моих братьев и сестер; а они, если в шутке Аристотеля есть крупица истины, были когда-то русалками и «русалами», и смерть их, следовательно, равносильна убийству детей своей матерью.

— Таис, жаль, что ты тоже не была ученицей Аристотеля. Его рассуждения дали бы столько пищи твоему тонкому уму.

— Мне бы не хотелось резать лягушку после того, как она так весело квакала под дождем, а тем более милую пташку или даже мышку. К тому же, царь Александр, если бы я посещала лицей в Афинах, а не школу для куртизанок госпожи Леты, вряд ли бы мы когда-нибудь встретились, особенно в обстоятельствах, благоприятных для таких отношений, как наши.

Теперь я был убежден, что у Таис не зародилось никаких подозрений в отношении происшедшего в середине ее месяца. В большинстве случаев она проявляла доверчивость. И в последующие четыре недели наши отношения, как мне казалось, достигли наибольшей степени близости. Она, похоже, пользовалась любой возможностью, чтобы поцеловать меня, и обижалась, если я уходил, даже ненадолго, без этого обмена нежностями. Я стал подумывать, что если смотреть фактам в лицо, а не позволять дурачить себя мальчишеским мечтам, то я, по всей вероятности, уже потерял Роксану навсегда. Ей теперь двадцать три года и вот-вот исполнится двадцать четыре, а поскольку ее отец настаивал на ее бракосочетании с Сухрабом в семнадцать, то она уже шесть лет как замужем и, скорее всего, нарожала ему детей. А кому еще принадлежит женское сердце, как не мужчине, с которым она зачала детей.

Сухраб насмерть забил плетью лошадь, проигравшую на скачках — а Роксана любила лошадей. Я, бывало, тоже был бы не прочь казнить военачальника, который проиграл сражение из-за случайной халатности или по глупости, так что вряд ли стоило придавать значение тому, в чем она обвиняла Сухраба, и не исключено, что он стал ей строгим мужем, в котором она готова видеть своего кумира. Более того, я не мог забыть жизнерадостность Роксаны, ее храбрость, импульсивность, ее юную красоту. Она восхищала всех, кто ее знал: ее дядя, знаменитый маг, так восторгался общением с нею, что заручился им на четырехгодичный срок путешествия на запад и назад на восток. И мне всегда казалось, что царь Аида жаждет иметь у себя таких очаровательных людей, избранный цвет земли, и склонен забирать их молодыми в свое мрачное царство безнадежности под землей.

Да я даже не знал, жива ли еще Роксана. Мне так и не подвернулся случай поговорить хотя бы с одним бактрианцем — среди пленных, взятых в сражениях, их не было. Она могла отважно и беззаботно на своем пони, как тогда на могучем Букефале, въехать в раздувшуюся реку и погибнуть в бурном потоке. Ее со спутниками мог погрести под собой даже небольшой снежный обвал или земляной оползень в горах Гиндукуша. В таком случае мне бы хотелось сохранить при себе Таис до конца моей жизни, беря, конечно, молодых наложниц, когда она начнет стареть, но все же любя ее. И несмотря на отсутствие в ее жилах царских кровей, я, возможно, мог бы сделать ее своей царицей. Верно, она говорила мне, что не желает долго оставаться моей любовницей, но это, может, потому, что она хотела заставить меня больше дорожить ею, и я не сомневался, что смогу убедить ее изменить свое решение. И еще она сказала мне, что ни за что не хочет быть матерью моего ребенка. Если бы она не уступила, если бы я не возбудил в ней желания совокупиться со мной в одну из тех ночей, когда ее чрево открыто для зачатия, я бы, возможно, смог бы добиться своего хитростью — например, фальсифицировал бы календарь в какой-нибудь медленно тянущийся бесцветный период времени, когда дни с трудом поддаются счету. И уж если бы она забеременела, я бы не позволил ей сделать аборт, широко распространенный в Греции. Когда плод за несколько месяцев сжился бы с ее телом, особенно когда она почувствовала бы его жизнь, полюбив все его шевеления и толчки, как это бывает с беременными, она была бы рада своему раздувшемуся животу; а когда стала бы кормить его грудью, то полюбила бы его глубокой и беззаветной любовью и в результате полюбила бы и меня. Ясно, что острое удовольствие, которое она испытывала в моих объятиях, и то, что мне казалось нашей растущей близостью, все это лишь на шаг отделяло нас от супружеской любви.

В течение трех недель, в подкрепление моих мечтаний, мы были счастливы как никогда. На четвертой неделе случилось нечто, снявшее розовую пелену с моих глаз. Один из самых доверенных моих слуг с чрезвычайной секретностью передал мне запечатанный свиток. Его не вскрывал ни один из моих секретарей с целью проверки, не докучают ли мне жалобами и нет ли там тарантула или какого другого смертоносного насекомого, или даже детеныша кобры. Очевидно, тот, кто посылал свиток, сумел внушить моему слуге, насколько важно для меня содержащееся в нем послание. А оно было следующим:

«Царю Александру Великому,Дважды Победителю над Дарием,Абсолютному Властелину Восточной Персии.Приветствую тебя.Я, Барсина, вдова Мемнона, считаю своим долгом поставить тебя в известность относительно истинного факта исключительно важного значения, который ты имеешь право и, по мнению твоей верноподданной, пожелаешь знать.В ту ночь, когда ты посетил меня и мы возлежали вместе, я зачала. Подтверждение этому в том, что в должное время у меня не начались мои цветы, тогда как до этого много лет они наступали с той же регулярностью, с какой восходит солнце. С тех пор минуло две недели, и у меня появились другие признаки беременности, знакомые мне по прежним, которые повитухи считают верными знаками: например, зуд в сосках и сонливость.Ты должен знать, что я с радостью буду ждать ребенка и взращу его с той же любовью, что и других своих детей, и без твоего согласия не доверю никому тайну о том, кто его отец, а те немногие, кто знал о твоем посещении: мои брат и сестра да надежные слуги, — будут крепко хранить эту тайну.Твоя послушная подданнаяБарсина».

Письмо это я прочел в полном уединении. У меня слегка закружилась голова, сильно забилось сердце — ведь это была действительно сногсшибательная новость, которая в той или иной степени повлияет на всю мою жизнь на земле. Этот младенец, если роды пройдут успешно, будет моим первенцем. И тут же меня озаботила мысль: когда придет срок, я пошлю к ней лучших своих врачей, чтобы они помогли родам и обезопасили их.

И вдруг мне захотелось сжечь свиток, но я подавил в себе это далеко не лучшее побуждение, решив, что сохраню его среди своих самых личных бумаг как свидетельство, на тот случай, если когда-либо возникнут сомнения в отцовстве ребенка, и для историков после моей смерти. Так случилось, что в палате, где я обычно диктовал Абруту и писал письма матери, а иногда и другим близким мне людям, стоял персидский письменный стол, искусно сработанный и отделанный. Я чисто случайно обнаружил в нем секретный ящик под выдвижной панелью, которым и решил временно воспользоваться для хранения свитка.

Прошла примерно неделя. Однажды я поздно вернулся из лагеря, где инспектировал нашего интенданта. Уже несколько недель ходили слухи, что в глубине Персии ведется массированный набор в армию, и эта сводка почти столь же определенно, как и предсказание оракула Зевса-Амона, обещала новое сражение с Дарием. На сегодня у меня скопились уже десятки таких сообщений отовсюду, куда я послал своих шпионов. И не оставалось никаких сомнений, что собирается и обучается огромнейшая в мире армия. Тяжелые потери, понесенные Дарием на Гранике и в Иссе, не сильно отразились на количестве молодых мужчин обширной империи, лежащей к востоку от Таврских гор и узкой прибрежной полосы, завоеванной мною на нашем Внутреннем море. До сих пор война охватывала только Эгейское море, Малую Азию и южный берег Эвксинского моря. За ними лежали основная часть Сирии, Кавказ, Месопотамия, Ассирия, обширная область Каспийского моря, Мидия за Персидским заливом, Парфия и такое множество других когда-то великих царств, что от их перечисления у меня болела голова. И я намеревался захватить их все. Напрашивался вопрос, уж не сошел ли я с ума.

Таис встретила меня в большом зале, взяла за руку и повела в довольно маленькую, но роскошно обставленную интимную комнату. Я заметил на ней один из самых лучших халатов и на изящной шейке — нитку жемчужных бус из Аммада. В волосах ее поблескивали другие жемчуга того же размера, поднятые со дна Персидского залива. Их она связала нитью только сегодня вечером и обвязала вокруг головы в классическом эллинском стиле. Голос ее был глубоким и теплым, на лице сияла улыбка, блестели глаза.

Пока мы потягивали светло-золотистое вино Лаконии, я передал Таис кое-что из полученных сегодня новостей.

— Остается только гадать, где и когда точно произойдет сражение, — толковал я ей. — Я постараюсь выбрать место и время, но у напавшего на чужую страну почти всегда мало на это шансов, а дело мне предстоит посерьезней всех прежних.

— Какое это имеет значение? Ты всегда побеждал и будешь побеждать. Можно мне снова наполнить твою чашу, царь Александр? Кувшин от меня недалеко, и к тому же для меня будет большой честью налить ее собственной рукой.

— Спасибо, Таис. Но как тебе могло прийти в голову, что если боги были ко мне благосклонны до сих пор, то так будет и впредь? Все наши знаменитые теологи отмечали их переменчивый характер. Зевс, если сможет, будет поддерживать меня даже против воли своей сестры и жены Геры, но ей то и дело удается перехитрить его, когда он погружен в какой-нибудь могучий замысел. И, рассуждая практически, что всегда предписывал нам Аристотель, конечно же, персы извлекут урок из прежних ошибок. Армия Дария будет лучше обучена, более сплоченной; возможно даже, он заменит своих родственников в высшем командном составе на опытных вояк с деловой хваткой типа Пармениона. Не забывай и то еще: на мне нет Ахиллесовых доспехов, все мое тело целиком уязвимо, не только пята. Метко пущенный дротик или стрела, удар копья или кривого персидского меча — и моя жизнь на земле будет окончена. Это в конце концов случится и положит конец моему походу на Восток, сорвет мои широкие честолюбивые замыслы, и моим завоеваниям будет далеко до завоеваний Ксеркса, Дария Великого и многих других полководцев.

— Я допускаю такую возможность, царь, хотя это и кажется невероятным. Мне невыносима такая мысль, как я говорила тебе еще раньше в новорожденной Александрии.

Мне показалось, что выражение ее лица слегка изменилось, хотя я и не понимал, в чем дело.

— А разве это не было бы печально — мрачной шуткой богов, может быть, — если бы ты вдруг умер, не оставив сына, который бы носил твое имя?

Я неторопливо отхлебнул вина, притворяясь, что задумался над этим обстоятельством. Я не смотрел на Таис, она на меня — тоже. Казалось, она погрузилась в свои мысли.

— Тогда, Таис, роди мне сына, чтобы уменьшить эту опасность.

— Первое право носить твое имя будет иметь твой первенец, — медленно проговорила она. — Возможно, он уже родился и ты не сказал мне об этом, или какую-нибудь другую женщину, занимающую более высокое положение, чем мое, уже воспламенило твое семя.

— У меня нет ни одного ребенка на свете.

— Это, царь Александр, звучит двусмысленно.

— Что напоминает мне об одном или двух ответах на мои вопросы, обращенные к оракулу Зевса-Амона. Ведь эти ответы были точно так же двусмысленны.

— Ты настаиваешь на своем желании? — спросила она после долгого молчания.

— Это мое право, если я желаю.

— И ты этого желаешь? Ведь ты же Александр Великий, а я всего лишь Таис, твоя любовница, бывшая куртизанка.

Да, я был Александром Великим. Уже во всей Европе и Западной Азии я сильно отличался от других Александров, многие из которых были могущественными царями. По правде говоря, еще когда удлинялся мой подбородок, я догадывался о своем величии, по крайней мере, о своем превосходстве во многих отношениях над всеми, с кем я встречался; и даже у Аристотеля голова не работала так быстро и уверенно, как у меня. Но в то время об этом другие только смутно догадывались; требовалось доказать это не менее чем великими достижениями. Кое-что было уже позади. Я нанес Дарию два крупных поражения при значительном численном превосходстве его армии над моей, и я первым завоевал Тир. Чувство величия волной поднялось в моей душе. Появилась уверенность, что я в третий, и в последний, раз разобью Дария, как предсказал мне великий оракул. И все же меня беспокоила одна маленькая деталь: что, если каким-то образом Таис проникла в мою тайну, а коли так, как она себя поведет? В моей личной жизни пустяк ли это или нечто неизмеримо важное? Однако я оставался Александром. Я не мог спасовать перед Таис, как и перед военной мощью всей Персии.

— Это не имеет значения, — ответил я наконец. — Если хочешь задать мне вопрос, я честно отвечу на него.

— Ты делаешь мне величайшее одолжение. Я все же до конца не рассчитывала на это, несмотря на твое величие, которое я полностью признаю и вижу отчетливей, чем кто-либо из прочих смертных, ведь я знаю тебя лучше других.

Ее глаза встретились с моими, и в комнате стало как-то необычно тихо. Я отчетливо различил звук обычно почти неразличимый — звук медленно текущей струйки воды в часовой склянке, стоящей на столе возле дальней стены. Она, возможно, говорила мне, что этот час для меня роковой.

— Да, царь Александр, я, Таис, твоя до сей поры любовница, желаю задать тебе, мой господин, один испытующий вопрос — непристойный, когда он обращен к царю.

— Не заботься о пристойности. Но почему ты говоришь «до сей поры»?

— Потому что я не уверена, что наши прежние отношения уже не пришли к концу.

Я пожалел, что не знаю Таис так же хорошо, как она меня. Я бы тогда знал, есть ли хоть малейшая опасность того, что наши отношения прекратятся, как бы я ни ответил на ее вопрос. Мне такое казалось почти невозможным. Я был Александром, она — всего лишь Таис. Моему имени предстояло прогреметь в истории; ее же, если и будет известно, то только благодаря тому, что оно было связано с моим. Она уж и теперь была широко прославлена как моя фаворитка. Эта слава быстро поблекнет, если мы расстанемся. Сейчас она занимала высокое место; но было ли хоть в малейшей степени возможно, чтобы она сошла с него вниз из-за того, что я сделал — что делали все цари: мой отец Филипп, Дарий, женатый на прекраснейшей женщине Персии, — да, в общем, все известные истории цари, то есть делили ложе с другими женщинами помимо их жен или возлюбленных? Это считалось одной из привилегий царей, той же самой, которой пользовались боги. Никто этому не удивлялся, никто не сомневался в правильности такого положения дел. Я был вполне уверен, что если отвечу на ее вопрос, который представлял себе не только в общем смысле, но и в полном словесном выражении, и ее гордость слегка будет задета, то боль скоро пройдет.

— Задавай свой вопрос, Таис, если в этом состоит твое желание.

— Это не мое желание. Мне его навязывает моя природа, при условии, что ты услышишь и ответишь на него, как ты уже согласился сделать.

— Спрашивай — и покончим с этим.

— Существует ли женщина, воспламененная недавно твоим семенем?

— Да.

— У меня есть причина полагать, что это Барсина, вдова знаменитого Мемнона.

— Да, это она. Но она обещала мне, что не доверится никому, и я поверил ей. Наверное, ты наняла шпиона.

— Не обвиняй меня, царь Александр, в такой низости. Барсина тоже не нарушала своего слова. Я узнала правду благодаря случайности. Но мне было просто необходимо услышать это из твоих собственных уст.

— Как же ты узнала это, Таис?