Книга: Загадка Фестского диска и змеепоклонники

Назад: ЗМЕЕПОКЛОННИКИ

Дальше: ЛЕГЕНДА О ПЕРНАТОМ ЗМЕЕ

ПАЛЕНКЕ

Я ехал в темноте, и ветер, обдувая кузов автомобиля, доносил ароматы сухой земли и увянувших трав. Заря угасала на западе неба, там, где, по мифу, Солнце спускалось в Тамоанчан — подземелье, откуда являются люди, где, по-моему, энергия нашего светила проникает в вещество Земли и оживляет его собою.

Кругом — акации и колючие кусты, пение цикад, заглушающее гул мотора, перемигивание светлячков. Все это плыло во мраке вместе с пересохшей равниной, мелькало в уголках глаз.

Я уперся взглядом в ленту асфальта перед машиной. Узкая, с желтыми пучками растений по бокам, она мягкими полудугами завораживала в свете фар то влево, то вправо, то уходила вверх, то скользила вниз, будто ползла по поверхности шаров, выступавших из-под растрескавшейся, словно сухая кожа, земли.

Утомленный многочасовой ездой в пышущей жаром железной коробке, я погружался в какой — то призрачный мир, и мне пришло в голову, что вот, вплетенный в эту извивающуюся ленту, в эту полосу, в эту змею, я как бы втянут, втиснут, поглощен в некий гигантский барельеф, высеченный майя. Ведь извивающаяся лента дороги была постоянным мотивом их искусства. Их стиль питался кривыми линиями, неустойчивыми, размытыми формами, сплетением и путаницей символов, настоящим их клубком.

Это не было для меня чем-то новым. В конце концов и там, на Центральном Плоскогорье, оставшемся позади, на севере, в центре культуры науатль, где земля была чистой и суровой, высокой, окруженной вулканами, прямыми линиями скал, под эмалированным небом, как и земля, лишенным всего; там, где бурые равнины ощетинились иглами кактусов. Уже и там все, что рисовали и выцарапывали на глине, коже, бумаге, алебастре, выдалбливали на камне и вырезали на дереве древние мексиканцы, было наполнено этими извивающимися нитями, покрывающими изображения, будто струйки дыма, языки пламени или потоки воды, словно узорчатые змеи, огнистые шкуры, разделенные надвое языки, спирали, ленты, шевелящиеся на ветру султаны… Но здесь!..

Здесь все будто подражало творениям жарких джунглей восточной Мексики и части Гватемалы, было подчинено им. На это должна была влиять и природа, менее суровая, нежели там: влажные леса, полные ползущих лиан и вьюнов, извивающихся, висящих цепями, спутывающихся, эти шевелящиеся листья банановых пальм, кисти папоротников, которые, казалось, плывут в тумане и испарениях, размытых, капризных.

На рельефах майя ленты, полосы, струи ползли, колебались, извивались, вертелись, делились и перекручивались, свивались в пружины. А меж ними, в сплетениях виднелись глаза, руки, лица; тут целая рука, там — нога, лицо бога, а скорее всего — человека, безжалостно схваченного, изрезанного на куски разнузданными мистическими кривыми — или, быть может, напротив, составляемого ими в единое целое и выбрасываемого в жизнь.

Исследуя это искусство, наверняка можно было бы многое узнать о характере майя, ихнатуре, поведении и видении мира, но сейчас меня интересовало совсем не это. Я обнаружил, что на таких сильно разнящихся территориях, как плоскогорье и Tierra Caliente— Знойная Земля Майя, развилось искусство, как бы вдохновленное одной и той же идеей серпантин, змей, полос. Это свидетельствовало о том, что решающую роль играло здесь не влияние природы, не воспринимаемый глазами художника внешний мир. Нет, над «уровнем» природы явно существовал какой — то диктат знания, некое учение, которое исповедовали жрецы обоих территорий.

Исходя из уже растолкованных символов, я считал, что этим знанием было проникновение в природу первоистоков человека, в тайну жизни, сокрытую в драгоценном камне, в микромире клеток. Именно там обиталище переплетающихся лент, змеящихся хромосом, делящихся языков ДНК. Там капелька полужидкой плазмы клетки, а в ней — нити генетической информации о будущем человеке, так прочитываемые и здесь превращавшиеся в органический материал, кости, руки, носы…

Может, именно это они хотели изобразить, думал я, на тростниковой бумаге и камне? Промелькнул щиток, прибитый к шесту. Одно слово: «Runas». Я немного сдал назад и свернул направо. Дорога пошла в гору, и я почувствовал на лице влагу. Водяная пыль покрыла кожу, проникла в легкие, пресная, теплая. В снопах света возникала нависшая над дорогой листва, черно-зеленая чаша — клубы зелени, в которые я врывался, мчась наверх по серпантину, откинувшись на сиденье, направляя капот машины в эту густеющую тучу и тягучую, как сироп, тьму.

«Стоянка — 200 метров», — мелькнула новая надпись. Я не стал ждать, притормозил и втиснул капот машины в первую же боковую дорожку. Мотор замолчал, чаща задрожала и сыпанула на металл капли. Я выключил фары и сидел неподвижно. Стало слышно, как скатываются капли и ползают насекомые, какое-то постукивание, поскрипывание, потрескивание, шорох лапок, шелест…

Взмокнув от пота еще в машине, я вылез на воздух. Лес тут же принял меня, начал тянуться ко мне из темноты влажными побегами, ласкать, прощупывать. Я отворил заднюю дверцу, резко щелкнул замок. Приготовил поесть, погасил газовую плитку, развернул матрас. Немного полежал, вслушиваясь в шелест крылышек, топотанье чьих-то лапок, копошение у меня в волосах, чувствовал щекотанье на коже, тоненькие уколы.

«Здесь они жили, такими были их ночи», — подумал я и уснул.

Проснулся я до рассвета. В абсолютной темноте переговаривались птицы. Я не спеша встал. Ночь посерела. Дорожку перегораживали ворота из нескольких толстых бревен, за ними открывался словно подводный вид на крутую поляну. Кусты неподвижно, словно водоросли, стояли в испарениях. Мокрые коровы, будто морские чудовища, тащились, волоча за собой шлейфы тумана, зацепившегося за рога.

Послышался шум двигателя. Я выглянул на дорогу. Наверх взбирался тронутый ржавчиной автобус с буквами INAH на борту, набитый сонными мужчинами и женщинами. Instituto National de Antropologia y Historia. Я дал им полчаса на «разграбление руин», допил чай, вымыл посуду.

У ворот я был первым. Вдали, среди деревьев и холмов, в сером. свете утра вырисовывался дворец; ближе, справа, — Пирамида Черепа, а за нею в ряд — другая, повыше, с Храмом Надписей на вершине. Здесь, под ней!..

Я пошел медленнее и, чтобы оттянуть момент встречи, начал с первой пирамиды, словно хотел остановить время и в той, что поменьше, не столь внушительной, полнее понять, где я: в Паленке, возведенном майя!

Взобрался по насыпи из камней, проросших травой, на цоколь храма, украшенный глифами. Все осыпалось, известняк крошился, изъеденный влагой. Из майяской кладки дожди вымывали связку и крупные ее зерна — камни, державшиеся тысячу лет, вываливались под собственной тяжестью.

Я рассматриваю глиф, заключенный в овал: он изображает лежащую горизонтально палочку с тремя точками над ней. «Хромосома, — думаю я, — а три жемчужины над ней символизируют троичное строение генетического кода в нитях ДНК». И тут же криво усмехаюсь. Это — предостережение! Ведь если б я еще не знал, или не хотел ничего знать об этих знаках, или был бы не столь принципиален, возможно, я попытался бы и всему миру вдолбить в сознание такое вот объяснение… Тысячи людей приняли бы его ничтоже сумняшеся. Тысячи не прочь были бы уверовать. Ну кому интересно выслушивать объяснения ученых мужей — глас вопиющего в пустыне, — что это всего-навсего цифра «8»: черточка означала «5», каждая точка — «1». Уж слишком прозаично…

Через лаз в полу Храма Надписей, при свете голой лампочки, висящей на проводе под потолком, я спускаюсь по ступеням, крутым и высоким, погружаясь в подвальный холод. Останавливаюсь на полпути, чтобы глянуть наверх, удивляясь, что еще тридцать лет назад весь колодец был забит намертво слежавшимися за тысячелетие камнями и щебнем. Три года их выбирали! Лестничная площадка, поворот — и второй марш ступеней… Черт возьми! Внизу решетка! Неожиданность! Почти ко всему в этих «zonas arquologicas» можно было прикасаться и по всему ходить… И надо же, именно здесь…

Но мне повезло: ключ торчал в замке, решетка была приоткрыта. Внутри склепа, еще двумя метрами ниже, на крышке саркофага — это была она! — сидел пожилой человек. Рукой с куском марли он тянулся к середине плиты. Глянул через плечо, когда я остановился позади.

— Добрый день, — шепнул я в чуткой тишине.

Он задержал взгляд на пачке листков и книжек, выглядывавших из сумки у меня на плече, слегка прищурился: опытный взгляд подсказал ему, к какой категории туристов меня можно отнести. Видимо, я был для него не из худших.

— Это был большой человек, — сказал он хрипловато, снова поворачиваясь к рельефу. Казалось, мы продолжаем недавно прерванную беседу.

— Жрец, который здесь лежит? — уточнил я.

— Нет, не этот, хотя он тоже, но я говорю о том, который это сделал, — старик провел тряпкой по плите. — Как вырезано! Наверно, дождется конца света, и люди будут дивиться, а от нас, от меня… — поправился он и пожал плечами.

— У вас есть дети? — спросил я.

— Конечно, — ответил он, думая, что я хочу переменить тему.

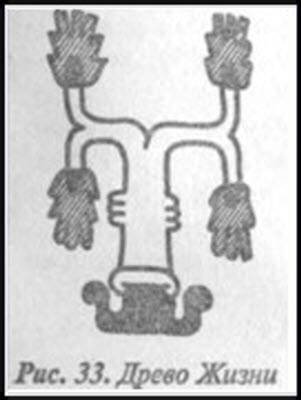

— Значит, вы тоже есть в этом древе, — указал я на крест в верхней части плиты. — Это — Древо Жизни.

— Знаю, доктор мне говорил… Хотите поработать? — спросил он, обернувшись к лестнице. — Только недолго. Как появятся люди, придется запереть решетку.

Должен согласиться, было что-то от техники в этом рельефе. Хотя каждой своей составляющей его частью, деталью и каждой черточкой он был неразрывно связан с искусством майя. Возможно, причиной была геометризованность композиции. Поместив рисунок в вытянутом прямоугольнике, художник старался и остальные линии провести параллельно сторонам рамы. Он добился чистоты и ясности линий и некоей строгой приподнятости, монументальности рельефа. Он разделил, выделил, упорядочил свои неопределенные, зыбкие символы. Но значило ли это, что таким образом он хотел придать изображению новое, поверх искусства звучание?

Я раскрыл «Мысль и религию Древней Мексики».

«В основании, — писала о рельефе Лоретта Сежурне, — Чудовище Земли, покрытие головы которого несет знак смерти и воскрешения. Потом человек»- ноги упираются на материю, голова же поднята к восходу, как Утренняя Звезда, — пронзенный космической осью, на острие которой сидит солнечная птица».

Так, по ее мнению, выражена связь трех миров: мертвая материя Земли, благодаря Древу Жизни, а потом человеку, поднимается до сферы духовной жизни, символизируемой небом.

Затем я отыскал свои выписки из произведения «великого пророка», объявившего миру о космических контактах древних землян. Вот что он говорит:

«Не имеет значения, как глядеть на изображение, вырезанное на плите, — вдоль либо поперек, — в любом случае оно ассоциируется с существом, находящимся в космическом аппарате… Какая-то сидящая и наклонившаяся вперед фигура (как космонавт в управляемой им кабине). На голове— шлем, из которого назад отходят двухканальные провода».

Я сразу же проверил: даю голову на отсечение, шлема не было — открытое ухо, выше — пряди волос, собранные в типичную для майя прическу, столь же хорошо известную, как и профиль псевдокосмонавта: крупный нос и лоб майя, сплющенный еще в младенческом возрасте досочкой. Где провода? От шеи бежали два коротких шнура кораллов с бахромой на конце, — так что же, выходит, имелись в виду не они?.. Выше с волосами человека соприкасаются две полоски, образующие одновременно обрамление дугообразно изогнутого элемента, — а вместе с другим таким же элементом, охватывающим человека снизу, они являют собою один из распространеннейших в Древней Мексике символов: челюсти мифического ящера — одно из олицетворений Земли, — из которых берет начало всякое живое существо. Итак, никаких проводов. И я стал читать дальше:

«…руками он манипулирует какими-то контрольными механизмами».

Верно: руки действительно в движении, но — механизмы? Долго я вглядывался — только при очень большом желании свернутые ленты и глифы, вырезанные на стволе Древа Жизни, можно принять за рулевые приборы…

«Внимание исследователя плиты из Паленке наверняка привлечет то, что «индеец на жертвенном алтаре» одет вполне современно: под самым подбородком у него что-то вроде высокого воротника от свитера, а идеально прилегающая верхняя часть одежды оканчивается около кистей резинками… Грубо тканные брюки, словно рейтузы, плотно обтягивают ноги… Ну и вот — перед нами «штатно» одетый космонавт!»

Склонившись над плитой, я наклонно расположенным фонариком пытаюсь извлечь из полумрака каждую черточку рельефа, мельчайшие канавки. Долго я не верю собственным глазам, но в конце концов вынужден сказать себе: этот «вполне современно одетый» человек просто-напросто… гол! «Идеально» лежит на нем его кожа! Никакого воротника, на голой шее только шнур кораллов, голые руки и плечи, брюк нет вообще, ноги не обуты, о чем однозначно свидетельствуют босые ступни «пилота». Единственное, что на нем есть, так это его декоративный пояс и сетчатая юбочка, украшенная камнями, — самое подходящее одеяние в душном лесу. Суставы же его рук и щиколотки ног украшены браслетами из полированных бамбуковых дощечек, какими в этих краях пользуются и по сей день. Одним словом, одежда эта хорошо известна и по настенным изображениям, и по страницам кодексов, и по описаниям испанцев…

«Кабина, в которой сидит космонавт, — продолжает открыватель, — по моему мнению, содержит следующие технические элементы:…в передней части корабля… можно разглядеть крупные электромагниты».

И тут я тоже долго всматриваюсь. Да, есть какое-то схематическое подобие металлическим пластинам, обкрученных проволокой. Но ведь это теперь меня не может обмануть! Просто три плеча креста оканчиваются стилизованными мужскими цветами кукурузы. Десятки подобных изображений я видел и в кодексах миштеков, и в кодексах майя, по-разному стилизованных, но именно цветов, и вне всякого сомнения, кукуруза была основной пищей этих народов, а в мифах она была и материалом, из которого боги лепили человеческие тела. Правда, в данном случае художник, следуя своему геометрическому стилю, делает жестче и преломляет эти в действительности сгибающиеся дугой стебли. Ну и что? Не электромагниты же? Не железные же плоды Древа Жизни?..

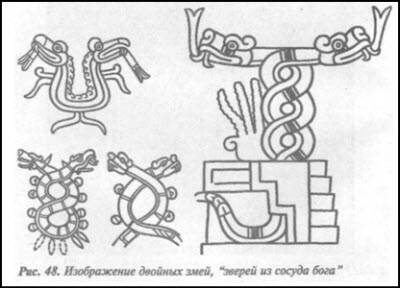

Еще один как будто не менее «технический» элемент: лента в форме омеги, обвивающая горизонтальное плечо креста, но заканчивающаяся двумя обращенными наружу раскрытыми змеиными пастями, которые выплевывают головы двух демонов. В этом-то как раз и объяснение символа. Такие же два чудовища опоясывают знаменитый Камень Солнца — круговой календарь ацтеков. Вообще, змея, или две сплетенные змеи, или двухголовая змея, или клубок змей в волосах, или змеиная юбка — все это в Древней Мексике символизировало что-то свое и служило разным богам. Змеей был Кецалькоатль, создатель человека. Обыкновенно змей изображали в сильно искаженном виде, разделенными на прямоугольники, квадраты, наклонно полосчатыми.

Нет, и этот змей на плите тоже отнюдь не прибор. Его внешность, по сути, не отличается от вида всей змеиной родни в тысячах ее изображений в Древней Мексике, а в них нет и намека на какие-то технические приспособления.

«За спиной астронавта виден атомный реактор: схематически представлены два атомных ядра, скорее всего водорода и гелия, а также их синтез…»

Конечно виден! А как же!

«Да простит тебя мудрое Чудовище Земли, издревле почитаемое изображение которого ни с того ни с сего превращается здесь в объект таких нелепых домыслов», — думал я. А что я?.. Если я видел в этом одно сумасшествие, невежество, зазнайство и глупость, то ведь разве сам я не гоняюсь за такими же химерами, не пытаюсь убедить себя и других, будто и я вижу нечто такое, чего не видят другие.

— Надо выходить, — дотронулся до моего плеча старик.

Мы вышли, он замкнул за нами решетку. Сверху уже мчалась человеческая лавина. Она обрушилась на поворот лестницы, отскочила от стены и с грохотом ботинок понеслась по ступеням к нам. Ученики из Мериды. Под их напором зазвенела решетка. Они кричали, ибо в гуле и скрежете нынешней музыки не было ничего слышно. Взрослый парень нес в рюкзаке радиоприемник — антенна скребла по потолку.

Из подземелья я выбирался к солнцу, наверх, навстречу потоку ног, льющемуся во всю ширину ступеней. Запыленные пальцы, выступающие из сандалий; стоптанные полуботинки, искривленные каблуки — приспособления, укрепленные на живом теле — видимые доказательства нашего разрыва с царством животных. Неловкие ноги, усталые, неуклюже ступающие по слишком крутым ступеням, как-то боком, жалкие конечности, с трудом сгибающиеся в суставах, ожиревшие колени, икры, трясущие черной щетиной; жилы, желтые пятки, облепленные пластырями; бесцветные тощие ноги. Сопя, свистя, постанывая, спазматически глотая воздух, размахивая платочками, эти толпища двигались вниз.

Через лаз в полу храма, некогда с пророческой предусмотрительностью забитый камнями после постройки в 692 году нашей эры, я вырвался на волю, под небо. Туман рассеялся, отступила серость пространства, солнечные блики играли на стенах. Уже всюду копошился люд, облеплял стены, ползал по дорожкам, толпился у храмиков, втискивался в руины через проломы дворца. Люди трогали глифы, щупали их руками. Скребли ногтями алебастр, водили пальцами по майяским носам. Извлеченными из карманов английскими булавками увековечивали кругом свои инициалы.

По странной случайности около Храма Креста не было никого. Он стоял на отшибе, и никто не мешал мне спокойно и долго рассматривать подробности Древа Жизни, которое и тут породило цветы кукурузы, а вырастало тоже из головы Чудовища Земли — только его морда, пожалуй, здесь чуть меньше напоминала ядерный реактор… Священная птица — кецаль, как и там, в склепе, сидела на священном дереве, а у двух любующихся ею жрецов в «космонавтских» юбчонках на голых суставах кистей рук и щиколотках тоже были надеты браслеты.

Трехплечесть — вот что отличало здешние каменные деревья от деревьев в древних рукописях. Там везде ствол разветвлялся на два горизонтальных плеча. Здесь он, кроме того, выпускал еще один мощный отросток вверх, придавая тем самым древу вид христианского креста. Это не нарушало идею, которую оно выражало, и, пожалуй, выражало ее даже лучше: безудержный рост Древа Жизни, его устремленность от неживой материи, и его боковые ответвления и его цветы: живые, но смертные существа, расцветающие, чтобы дать семена и вновь исчезнуть… Потом я забрался на башню дворца. Открытая, как колокольня, на четыре стороны света, она с каждого своего уровня позволяла содержать все более удаленные виды. Мало кто решался подняться сюда: у крутых, узких ступеней, олтходящих от стены, не было поручней. На самом верхнем уровне какая-то англо-саксонская пара, разговаривая шепотом, устанавливала кинокамеру. Я присел в просвете на противоположной стороне, опершись спиной о стол. Гул снизу едва доходил сюда. Я видел окружающую голый район величавую стену леса, мрачного, опутанного лианами.

Храмы, размером поменьше, стояли на своих курганчиках, пирамидках из дерна. Потемневший известняк, поросший травой, иссеченный долотом, полный подробностей, каким-то образом сочетался с фоном влажного, тенистого леса, травы и оставленных на вырубке кустов. Здесь архитектура была в полном единении с природой. Их формы и колорит взаимопроникались: одно как бы продолжало другое. Рядом с каменными стояли живые храмы — тенистые деревья с серебристой, как известняк, корой, разросшиеся столпы, раскинувшие прекрасные кроны над паркетом из сплетений узловатых корней.

Я подумал, что это место совершенно исключительное. Одно из тех, которые наше сознание заполняет чем-то наивысшим, в обыденной жизни забытым. Мне казалось, что я начинаю понимать, почему возводят эти храмы, в чем их назначение. Скорее всего, человек не умел сосредоточиваться, направлять мысли на определенные темы, не владел еще соответствующим мыслительным аппаратом. Может, те важные вопросы, которые он хотел обдумать и не забывать, ему приходилось для этого воплощать в камне, окружать стенами, снабжать символами и таким образом не держать их исключительно в голове, в этом нестойком органе, который слишком легко поддается разрушению, вырождению, а его содержимое — стиранию, выветриванию.

Разве не правда, что с давних времен богов почитали не только словами, и что недостаточно было только благовония? Это почитание необходимо было перенести на деревья, скалы, горы и молнии — так познавали бога. Так, сначала ограниченный, скованный первобытным воображением, он все более позволял проникнуть в свою таинственную суть, и сам проявлял свои великие деяния, проникал в сферы, которые занимал уже по высшему своему божественному праву. Объем информации, говоря современным языком, возрастал благодаря тому, что возникали хранилища, где ее накапливали и веками перерабатывали.

То же происходило и с удивительным ростом знаний у здешних народов — и не только у них — в области астрономии, математики, медицины. Этот прогресс был возможен только благодаря тому, что были созданы особые места для бесед, размышлений над этими проблемами, места для уединенного пребывания в них посвященных в тайны людей, а те в своем творящем мышлении опирались также и на собранные здесь записи того, что было уже воображено и придумано до них.

Я, не двигаясь, сидел на вершине башни, глубоко убежденный, что тут вот и находится место для таких размышлений, что его именно с этой целью создали. Я едва замечал снующих внизу людей — копии меня самого, ибо меня не могли обмануть какие-то психо- или морфологические различия: один образец нас создал, одна ветвь дерева дала одинаковые плоды. Один — отражение других. Скопированный с подобных, человек был результатом процессов копирования образца. Неправда, что он был неповторимым созданием! Весь он был неуклонным повторением, за исключением тех случаев, когда случались ошибки или мелкие нарушения при генетическом копировании.

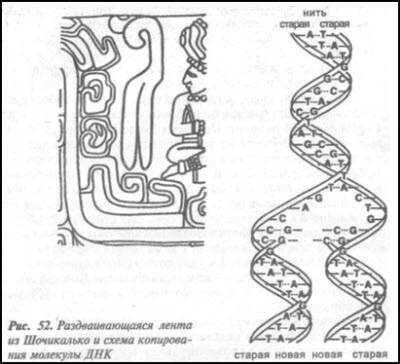

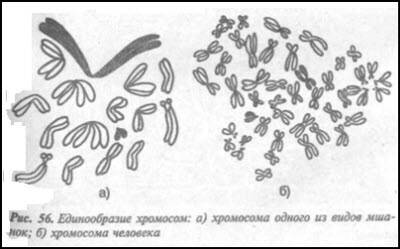

Я смотрел на святыни, на их упорядоченность, лад, гармонию, рождающие покой. Их каменное существование,' их пребывание в ткани зеленых взгорий и пущ было таким же полным и органичным, как и пребывание атомов в кристаллической решетке. Я думал, что майя знали все, что могущество порождающей образец был им уже знаком. Впрочем, как и соседним, родственным народам. Они должны были видеть эту повторяющую силу при рождении человека. Чем, если не умножением, были у них, в их изображениях эти деления дерева, эти полосы, копирующие одна другую; разделяющиеся ленты-близнецы, делящиеся хромосомы; согнутые в ярма палочки, переносящие знание с одного живого существа на другое, растущее. Жизнь, думал я, это самоумножающаяся информация о том, как умножаться.

Именно такими и были человек, животное, растение. Информация, собранная в генах и структуре яйца, строила многоклеточное тело, которое обеспечивало условия для дальнейшего размножения яйца, а с ним — и информации, записанной в генах.

Такой подход наверняка повлиял на способ прочтения мною очередного послания миштеков, содержащегося в кодексе под названием «Иутталь». Я начал с 36-й страницы манускрипта, и остальные последовали за ней. Я приступал к работе, зная, что уже существует обширная библиография предмета. Миштекские книги изучали столько знаменитых исследователей, что я наверняка не отважился бы подкинуть им свои, как говорится, три гроша, если б не нечто вроде приманки, на которую я натолкнулся в трудах самого известного из них — Альфонсо Касо.

Именно он привел доказательства того, что восемь манускриптов, включенных в ту же, что и Нутталь, группу вследствие подобия стиля и изображений, созданы в южной части центральной Мексики. И еще: они содержат генеалогические и исторические записи народа миштеков. Кроме того, Касо дал ключ к их прочтению. Он показал, что содержанием книг является история правящих фамилий в городах Тилантонго и теосакоатль, лежащих в современном штате Оахака, в ареале бытования миштекского языка: рождения, свадьбы, смерти, политические события, войны, завоевания, примирения, религиозные обряды. Касо также установил, что изображенные в этих кодексах истории миштекских царей начинаются с 692 года нашей эры.

И это еще не все. В своем известном труде (1965) Касо писал, что повествования миштеков содержат информацию о «тысячах божественных предков царей, тем самым устанавливая истинную теологию. Земные истории начинаются на» небе».

Именно это утверждение я принял за исходный момент в своих исканиях. Я не нарушал теоретических установок ни этого, ни других ученых, пробуя только показать, что в понятии «неба» у народов древней Центральной Америки может входить также и биогенез, а теогония царей есть, по сути дела, их «биогония». Другой исследователь, Артур Миллер, писал, что космогония и космология этого региона «еще плохо поняты». Более того, по его мнению, манускрипты миштеков выражают в визуальной форме скорее концепции и идеи, нежели целостную картину мира природы. Объяснение же концепций — за это я ухватился — давало столько возможностей для поиска!

Итак, Нутталь, 36-я страница, описывающая

ПРОИСХОЖДЕНИЕ МИШТЕКОВ,

а если шире — вообще рода человеческого. Ни в чем не нарушая толкования пиктограмм, проделанного Касо, я попытался доискаться в них до наиболее глубокого, первоначального значения.

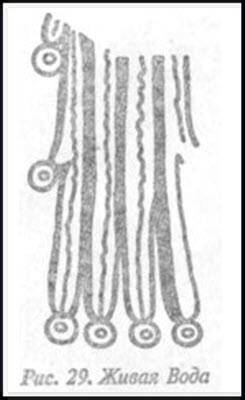

Вот перед нами струи воды — поток, разветвляющийся на многочисленные рукава, оканчивающиеся драгоценными камнями — символами клеток. У меня уже были серьезные основания, чтобы, следуя за Зелером, который называл вот такпоказанную жидкость живой водой, считать ее изображением живой субстанции вообще. Правда, Зелер в этом символе усматривал скорее кровь, однако не подтвердил своей догадки доказательствами. Я считал, что важным объяснением тут могут быть символы клеток и цвет воды: не красный, а бирюзовый — цвет драгоценного камня, и это позволило мне утверждать, что тут речь идет вовсе не о крови,

Начал я с хвоста змея, вытянутое тело которого было расположено в соответствии с направлением чтения кодексов — справа налево, а скорее всего о клеточной плазме — этой живой полужидкой, желеобразной массе, которая образует все организмы мира. Поэтому победоносное движение биомассы есть не что иное, как лавина этой плазмы, пополняемой плазмы — мириадов клеток бесконечно рождающихся растений и существ.

А в помещенных на ее фоне и покрытых желтыми точками кружочках с как бы закрученными хвостиками я признал — строя свою рабочую гипотезу — одни из того рода клеток, которые в многоклеточных организмах не покоятся в ткани и обладают некой инертной способностью перемещаться. Наряду с клетками крови это прежде всего генеративные клетки — яйца и сперматозоиды. Вскоре мне удалось обнаружить многочисленные подтверждения моего толкования. Гораздо труднее было объяснить значение «хвостиков». Вначале я предполагал, что они выражают способность клеток к самостоятельному движению и в них нечто от спертматозоидов. Однако я изменил свое мнение, когда подробнее изучил символ, помещенный справа от струй Живой Воды.

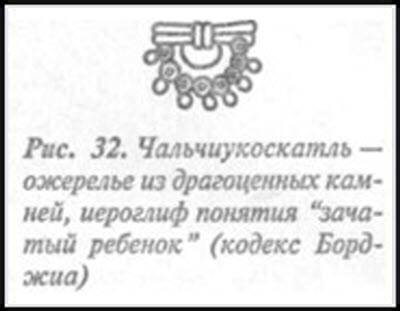

Да ведь это диск драгоценного камня! Хорошо известный символ; это он со своей характерной лесенкой, как я и предполагал, был знаком генеративной клетки — яйца. Чаще всего его изображали в окружении четырех миниатюрных дисков, как бы для выражения мысли, что вот они, драгоценные кавмни — клетка, как раз из этого яйца и являются в мир.

В другом изображении — коскатль — ожерелье драгоценных камней, символ «зачатого ребенка». А ведь зачатый ребенок есть не что иное, думал я, как вереница прирастающих клеток, берущих начало от яйца.

И вот яйцо распадается надвое, чтобы дать начало очередному делению, сотворить миллиарды клеток, образующих тело будущего человека. Из трещины выглядывал росток, как из семени растения, символизируя зачатие или первый побег начавшего свой рост существа. В так понимаемом знаке «хвостики» могли обозначать прорастание драгоценных камней — клеток, которые, как семена для растений, давали начало людям.

Из потока чальчиуатль — '«драгоценной живой воды» — вырастало крепко укоренившееся в нем Древо Жизни. Как и везде, оно символизировало здесь рост организмов путем деления их на два, на четыре… Его подобия листьев были словно раскрытые ладони — одна, отраженная от другой, как одно — по образцу другого.

Из воображенных таким вот образом элементов и процессов на таком познавательном фоне появился человек. На моей странице, однако, от него пока что был виден только голый зад и беспомощно дрыгающиеся ноги. Продолжением его туловища была лента, охватывающая с трех сторон весь рисунок.

И тут соединение этой ленты с туловищем показалось мне достойным особого внимания. В отличие от многочисленных пиктограмм и рельефов, где человек выплевывал змей или Чудовище Земли, где он высовывался из клюва орла или пасти ягуара, здесь он был единым с этой лентой, как бы переходил, превращался в нее, начиная со своих ребер, словно становился этим покрытым косыми штрихами мистическим существом, давая таким образом понять, что строение тела можно перевести в нечто такое, что сегодня именуется линейной информацией.

И я увидел доказательство того, что миштеки понимали, что человек, сведенный до уровня яйца — драгоценного камня, — существует в нем в иной, нежели телесная, форме. И еще: он не сидит там в виде крохотного человечка, а представляет собою кодовую запись — из знаков, а лучше сказать, из целых знаковых фраз, которые можно представить в виде набора цветов на лентах.

Такое объяснение близко предыдущему моему восприятию полос, палочек и ярем как хромосом, внутри которых на витках ДНК размещены гены.

Чтобы иметь возможность полнее выяснить символику этой страницы, я тотчас занялся двумя чалъчиуапастли, ''сосудами воды драгоценного камня», расположенными внизу, в середине композиции. Чем могли быть бесценные сосуды, содержащие живую воду, — напрашивалось само собою: конечно же яйцеклетками! А если так, рассуждал я, то, может быть, стоит проверить, почему миштеки рисовали стенки этих сосудов такими сложными — ничего общего с разрезом сосудов тех времен, изготовленных из тыкв, глины, керамики или дерева.

Я обратился к тому, где всегда искал объяснения уже стольким символам, — к биологическим трудам. В книге «Развитие млекопитающих» под редакцией К. Р. Аустина и Р. В. Шорта я нашел электронную фотографию разреза социта, то есть человеческой яйцеклетки, дозревающей в яичнике, и сравнил ее с рисунком чальчиуапастли.

Вот последовательность слоев от центра социта: первый — ядро клетки; второй — цитоплазма клетки с большими темными овалами митохондрий — тел, поставляющих клетке химическую энергию; третий — так называемая прозрачная плазматическая мембрана, возникающая вокруг социта и представляющая собою желеобразную, непроницаемую оболочку, полностью окружающую яйцо; четвертый — не входящий в состав яйца зернистый слой, образованный шестиугольными клетками матки; отростки именно этих клеток, пробив прозрачную оболочку, проникают в яйцо, питая его, как считается, материнским белком.

Органический материал прозрачной пленки не монолитен, а состоит из двух слоев, из которых наружный окрашивается интенсивней, чем внутренний. С поверхности яйца в. оболочку проникают микровыступы, навстречу им устремляется меньшее количество более длинных отростков зернистых клеток.

Легко убедиться, что все эти сферы, за исключением зернистых клеток (а возможно, они тоже?), имеют аналоги на рисунке из кодекса Нутталь. Была тут и «лесенка», которая, как я вначале предполагал, являла собою отображение схемы ДНК. Здесь же ее можно было считать, скорее, слоем прозрачной оболочки с отростками. Мне недоставало научных указаний, чтобы выбрать другой, может быть, еще более близкий биологический прототип. Однако одно было ясно — это знак, несомненно определенно связанный с символикой яйцеклетки, а стало быть, рождения. Таким образом, рисунок был еще одним в ряду тех, образцом для которых, похоже, служили биологические структуры.

Похоже — я все еще даже мысленно допускал сомнение. Ибо ведь даже столь явную, столь поразительную меру подобия нельзя считать доказательством. К тому же подобие было далеко не абсолютным, не говоря уж о том, что и сами «драгоценные сосуды» различались между собой. Сознавая это, я, однако, держал в памяти все ранее выявленные подобия, а они взаимно поддерживали друг друга и понемногу выстраивались во все более полное и связное древнее изложение биогенеза.

И тогда я вернулся к изображениям драгоценного сосуда. А вдруг, рассуждал я, это вовсе не яйца, коли их изобразили в виде разрезанного бака, а не сферы? Сомнения развеял маленький рисуночек, помещенный в нижнем правом углу страницы: вид замкнутого драгоценного сосуда был квадратной формы! Я понял, что здесь ему предназначена роль дополнительного пояснения: сосуд, давалось понять, не бак, а замкнутая сфера, изображаемая то в форме квадрата, то в форме круга. А в виде двух половинок его рисовали для того, чтобы показать особое его свойство.

Какое? Во-первых — пришло мне в голову, — способность к делению, которая является сущностью процесса роста тела. Во-вторых, нарисованный так в кодексах сосуд отличается от яиц или клеток вообще, он яйцо определенное, связанное с именами родителей, он сосуд, в котором зародился новый человек, помеченный именем и датой рождения. В-третьих, для повседневной храмовой практики гораздо пригоднее был литургический предмет, выполненный в форме символической чаши — дарительницы жизни. В такой форме крылось и нечто магическое: смотрите — вот драгоценный камень, заполненный живой водой; он раскрылся — стал драгоценным сосудом и породил жизнь, как только из него брызнула живая вода, а с нею и новое живое существо. Понимаемый так сосуд становился символом прорастания, роста, урожая, плодовитости.

Наконец, следует помнить, что ведь яйцеклетка — действительно сосуд, поскольку именно она в течение миллиардов лет переносит цитоплазму из поколения в поколение. Она — единственное связующее звено между материнскими и дочерними организмами. Без перенесенной яйцом капли цитоплазмы сами хромосомы не могли бы создать новое тело.

Сосуд слева заполняет живая вода. Здесь изображены точно такие же прямые и колеблющиеся линии, а цвет драгоценного камня бирюзовый, как и в струях, образующих подобие хвоста змея. По Касо, это — вода, на что указывает рыба — она также символ кормящего людей животворного моря. Это справедливое замечание показалось мне, однако, чрезмерно простоватым: тут имелось в виду нечто большее, чем практическое назначение океана или реки в повседневной жизни, а стало быть, и в сознании «людей облаков» — горного племени миштеков, пусть их земли спускались к Тихому океану с трехкилометровых высот, а значительную часть побережья контролировали завоеватели.

Я вспомнил миф о Солнцах, в котором прямо говорилось, что во вторую эру люди были превращены в рыб и, следовательно, были рыбами. Если этот миф был отражением эволюции человечества, то не исключено, что знавшие ее народы видели в океане колыбель жизни. А тогда и рыба, нарисованная внутри социта, может выражать человеческий прагенезис.

Линия половых клеток непрерывна в ходе всего периода истории, и наверняка в миштекском банке социтов каждую яйцеклетку последовательно порождала яйцеклетка в теле рыбы, земноводного, звероящера, прамлекопитающего. Этот эволюционный ряд наглядно виден в эмбрионе человека. Наш растущий эмбрион поочередно напоминает зародыш рыбы, земноводного, млекопитающего. Он какое-то время даже с жабрами или жаберными щелями, которые у обитателей морей через сетку тонких кровеносных сосудов поглощают кислород из воды. Человеческие легкие — это перестроенные плавательные пузыри. В раннем периоде жизни зародыша глаза расположены по бокам головы, как на «звериных» стадиях развития, потом они перемещаются вперед. Есть у него и хвост, который через несколько недель уменьшается до размеров маленькой хвостовой косточки — копчика. На четвертом же месяце весь плод покрыт густой шерстью, которая позже исчезает.

Именно в таком контексте я увидел роль знака рыбы, помещенного внутри драгоценного сосуда.

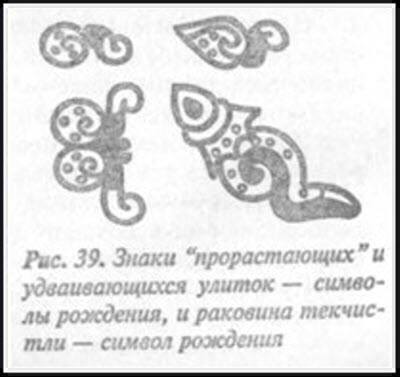

Следующие два знака, которые плавают в нем, были символами яйца, а также похожего на него остроконечного творения — оба с «хвостиками». Правда, их обычно считают изображениями моллюска и улитки, что указывает на характер жидкости в сосуде, то есть воды, но это объяснение совершенно неудовлетворительное, тем более что воды то в сосуде нет! Их значение здесь однозначно объясняется наблюдением Андреса де Олимосы в числе учтенных им слов с переносным значением: слово иолъкаиотль — «улитка» означало еще «начало родов».

В таком случае улитки, вероятно, играют здесь роль яйцеклетки и сперматозоида! Хвостики же в связи с этим оказываются «ростками» начинающего развиваться тела.

В сосуде также большая раковина. Нарисованный ниже домик морской улитки, иероглиф текчистли, тоже символ рождения или плода. Ведь говорил же комментатор кодекса Теллериано Ременсис: «Как из раковины выходит улитка, так человек выходит из утробы матери».

Остается еще пучок завязанных в узел лент. Они представляют собой растительные волокна, предназначенные для прядения. Но тут напрашивалось двоякое толкование этого символа. Его можно понимать как тканевое сырье одежд богов, подразумевая, однако, тела человеческие, поскольку в книге Чилам-Балам из Чумайели сказано: «…добрые люди? Моя одежда, мой наряд, сказали боги». Символ можно понимать и как материал для шнуров, скручиваемых индейцами из травы малинами. Как раз в правой половинке драгоценного сосуда желтая рука, держащая пучок травы, — иероглиф со значением малиналли, «скрученной вещи», «того, что скручено». Поскольку это «скрученное» в яйце, постольку оно должно означать, что у истоков живых существ стоит нечто «скрученное, как шнур». А не ДНК ли это со своей двунитьевой гелисоидалъной структурой?

Итак, завязывание в узел могло здесь означать, что действие скрученных лент в яйце вначале заторможено. Но когда начинается деление яйца — «скрученный предмет» в руке невидимого божества приходит в действие.

Нечто подобное здесь происходит и с рыбой! Она тоже «дала росток». Из ее рта высовывается не язык, а именно росток, и так же. как и у обеих улиток, на животе ее появляется подобие лесенки, как на знаке драгоценного камня, что связывает ее с сущностью рождения.

Ну а яйцо? Сперматозоида уже нет: он исчез в яйце, а она после оплодотворения удваивается, и каждая из двух дочерних клеток снова выпускает росток — предвестие бурного роста.

Весь этот ряд знаков — я мог уже подытожить — относился к одной теме: зачатию человека как существа, начиная с яйца — движителя жизни — с момента ее творения и хранителя информации о его процессах, через соединение его со сперматозоидом и до первого деления и использования генетической информации для созидания богоподобного тела.

Я еще раз вернулся к ленте, с трех сторон обрамляющей эту многозначительную страницу. На одном конце у нее половинка человеческого туловища, а на другом — раскрытая пасть змеи. Вдоль ее тела размещены завитки перьев, что напоминает о Пернатом Змее, именуемом «живым зародышем воды», «зверем из сосуда бога». Так был поставлен знак равенства между происхождением человека и информационной лентой в драгоценном «сосуде бога» — яйце. Вдоль тела змея бежит красная полоска с более темными круглыми пятнышками «митохондрий» — такая же, как на соседних рисунках — делящегося яйца и другого яйца, сведенного условно до формы квадрата. Это, несомненно, означало, что многоцветная, покрытая полосками лента имеет прямое отношение к клеткам человеческого тела. Я задумался, а нет ли какой-нибудь биологической структуры человека, которую можно было бы сопоставить с этим полосчатым символическим изображением? И легко, даже слишком легко нашел: да это же хромосома!

Тут необходимо уточнить: не хромосома, а система хромосом. Двадцать три из них находятся в яйце, столько же — в сперматозоиде; после оплодотворения это количество удваивается до сорока шести и таковым остается уже во всех клетках тела. Все вместе они содержат полную генетическую информацию, или генотип человека. А эту информацию, уложенную линейно, рассматриваемую как единое целое, можно представить себе как одну условную огромную хромосому.

Нечто такое как раз и представлено на рисунке майя. В таком случае единичные цветные полоски были бы условными единицами этой информации.

А вот как видел эту проблему биолог Влодзимеж Кинастовский в своем труде «Основы современной биологии»:

«Опыты над размножением клеток путем деления позволили установить, что именно хромосомы переносят генетическую информацию из поколения в поколение… В хромосоме линейно уложены гены — структурные единицы длины в пределах хромосомы».

Я не в силах был и на сей раз воспротивиться искушению обратиться к микроскопным снимкам. И снова явило себя то изумление, граничащее с сумасшествием, которому уже нельзя было отказать в методичности. Хромосомные полоски прекрасно известны биологам. Вначале их обнаружили у так называемых гигантских хромосом, содержащихся в клетках слюновыделяющих желез плодовой мушки. В искусственно окрашенных микроскопных препаратах на этих хромосомах проступают сочетания из светлых и темных полосок различной ширины. Как вскоре выяснилось, полосчатость — свойство не случайное, а постоянное, необходимое. Это свойство повторяется у всех представителей данного вида, хромосомы которого таким образом можно безошибочно узнавать. Более того, в ряде случае установлено, что отдельные полоски соответствуют местам определенных генов.

Дальнейшие подробности не столь существенны. Важно, что полосчатую структуру обнаружили затем и в человеческих хромосомах как особенность постоянно с ними связанную.

Итак, что я мог сказать? Я не намерен был доказывать, будто на 36-й странице кодекса Нутталь изображена хромосома, специально окрашенная для того, чтобы показать ее полосчатость! Однако я совершенно уверен уже, что автору этой страницы было известно нечто о построении человеческого тела из неживой материи благодаря информации, линейно записанной на некоем ленточном образовании.

Я, конечно, понимал, сколь бунтарским, ниспровергающим историко-научные основы шагом станет мое утверждение, что этим знанием обладали индейцы, жившие тысячу лет назад, во времена, когда в Европе считалось, будто мухи рождаются из грязи, черви — из гнилого мяса, а люди — от Духа Святого… И однако уже слишком много символов и указаний говорило в пользу такого предположения, чтобы так просто отказаться от него…

Правда, оставались еще загадочные подробности, с которыми я пока не мог справиться: они требовали более пространных поисков, и дело тут даже не в людях и богах, помеченных именами и календарными датами. О них — в кодексе Нутталь — уже все сказал Альфонсо Касо. Генеалогическая тематика 3б-й страницы не имела какого-либо значения для моих умозаключений о генезисе в понимании миштеков. Правда, я обещал себе со временем взяться и за нее, чтобы связать воедино оба плана: объяснить однозначно, почему весь этот сонм исторических личностей Мексики — все эти жрецы и цари, князья и княгини таскают на себе, прямо-таки сгибаясь, груз неисчислимых предметов и знаков: щитов, хоругвей, султанов, помпонов, ярем, ремней и ремешков, значков, лент, перьев, раковин, зеркал, камней и цветов, всякой рухляди и тряпок?..

Из оставшихся еще не выясненными подробностей меня особенно беспокоили маленькие, я бы сказал, крючочки, помещенные на покрытой наклонными полосками ленте. Они напоминали завитки стружек или перышки. Многочисленные сопоставления, которые я провел с другими рисунками, показали, что скорее всего это — перья Пернатого Змея. Заняться символикой этого Змея-птицы значило проникнуть в новую и обширную смысловую сферу. Прежде чем так поступить, я обратился к уже имеющимся сведениям о странном существе, пресмыкающемся во прахе и снабженном крыльями для полета.

Чтобы не ограничиваться одними только пиктограммами, я обратился к текстам, записанным отцом Саагуном и отменно отвечавшим тематике 36-й страницы.

Вот еще отрывки из уже цитированного поучения, обращенного к кающемуся грешнику ацтекским жрецом:

«Когда был ты сотворен и выслан, и отец твой и мать — Кецалъкоатль (Пернатый Змей) — сформировал тебя как драгоценный камень».

И далее:

«Начинаешь ты цвести и расти как очень чистый драгоценный камень, который выходит из чрева матери своей, где создается…»

А вот как отец из ацтекской столицы Теночтитлана уведомлял жреца о том, что его дочь счастливо зачала:

«Знайте же все, что господин наш оказал милость, поскольку положил в госпоже Ы., девушке, взятой недавно в жены, внутри нее, драгоценный камень и богатые перья, и теперь она уже стала беременной…».

И еще слова акушерки, обращенные к новорожденному:

«О драгоценный камень! О богатые перья! Был ты сотворен в том месте, где Великий Бог и Великая Богиня… Прибыла ты на этот свет… издалека, бедная и усталая… наш господин, Кецалькоатль, который есть творец, поместил драгоценный камень и богатые перья в пыли этой».

Мог ли я в своих поисках ожидать чего-либо еще более значительного, нежели эти слова безвестных, но несомненно живших когда-то индейцев, почитателей отца Саагуна! Это были уже не домыслы, не более или менее слабые попытки разгадать ребусы, не спекулятивные потуги доказательств. Это был голос тех, кто знал! Тут неопровержимое доказательство того, что в Древней Мексике повсеместно бытовало убеждение, что у истоков человека лежит чальчиуитль — драгоценный камень, то есть клетка…

Я нисколько не сомневался в сути такого понимания проблемы: не символ, не Дух Божий! Этот камень был вполне материальным объектом! Я повторил цитаты: «сформировал тебя как драгоценный камень», «драгоценный камень, который выходит из чрева матери, где создается», «поместил драгоценный камень и богатые перья в пыли этой»… Три короткие фразы, идентично переданные иконографически. Не оставалось сомнения: человек Мезоамерики тоже знал, что родился из яйцеклетки!

Другое дело: почему яйцеклетку именовали «сокровищем», «драгоценностью». Я сразу же объяснил себе это так: знание, не подкрепленное собственным опытом, не проверяемое из-за отсутствия микроскопа, должно было, чтобы не угаснуть, воспользоваться мнеможреческими приемами и легко запоминающимися символами. Именно по этой причине знак, присутствующий везде в рукописях, на керамике, на стенах — круг с меньшим кругом в середине, — обозначающий драгоценный камень, имел не метафизическое, а материальное значение: такое же, как для. нас яйцо.

Чтобы покончить с доказательствами, мне оставалось только решить, почему полосчатую ленту, генетическую «запись» человека, поместили внутри «драгоценного сосуда», который проходил стадию первого деления, на 36-й странице кодекса Нутталь. С этим сложностей не было.

Тот же кодекс на странице 9-й содержал многозначительный рисунок этого сосуда. Помещенная в нем желтая женская фигура, помеченная именем «8-Кремень», изображала княжну, история которой была темой нескольких страниц. Здесь летописец сообщал, что в день 13-Ястреб в году 12-Кролик произошло радостное событие: княгиня зачала. Но не это имело для меня особое значение. Перед фигурой женщины, в живой воде, помещенной в драгоценном сосуде, была изображена полосчатая лента! Именно там, где в соответствии с содержанием 36-й страницы ей и полагалось находиться! Именно под воздействием этой ленты из рук княжны возникали, вырывались новые струи живой воды, оканчивающиеся символами новообразованных клеток.

Точно о том же, но несколько по-иному говорит и рисунок из кодекса Бодли. Внутри стилизованного яйца — полосчатая палочка, а из нее вырастает Древо Жизни. Все верно! Ведь деревья растут по строгим генетическим законам, записанным на полосках хромосом. Плоды и листья дерева, возникающие в результате последовательного деления клеток, потому-то и одинаковы, что изначально скопированы их полосчатые структуры, переносящие свою информацию на дочерние создания.

Как всегда, и это дерево опекал орел, несший на крыльях из пространства необходимую жизни солнечную энергию. Справа — князь 8-Олень, Коготь Ягуара, натягивающий тетиву лука, чтобы послать в этого орла стрелу. Что это могло означать? Неужто князь собрался задержать рост дерева и в день 1-Трава года 12-Тростник совершил покушение на жизнь? В таком случае — на чью: рядом с деревом помещен знак имени 6-Орел, но сам рисунок изображал яйцо, а не человеческое тело. А что, если речь идет о каких-то злокозненных дворцовых интригах, о предотвращении рождения претендента на престол?..

Такого рода рассуждения я оставил. Они требовали глубоких и широких исторических познаний о тех временах и людях. Теперь мне вполне достаточно было того, что полосчатая лента введена внутрь драгоценного сосуда с живой водой! Неслыханное дело!..

КЕЦАЛЬКОАТЛЬ,

Пернатый Змей, великий символ, издревле известный в Мезоамерике, который здесь, в Тамоанчане, обрел новое значение и, возведенный в ранг бога, считался уже творцом и добродеем человека.

Я вознамерился отыскать связь между этим богом и записями в кодексах, говорящими о генезисе человека. Особенно многообещающей казалась мне именно 36-я страница кодекса Нутталь, которая без всяких оговорок приравнивала человека полосчатой ленте, украшенной перьями. Но для чего, спрашивал я себя, надобно было бога втискивать в драгоценный сосуд — в яйцо? Я уже знал, что миштекские храмовые художники видели в нем самое подходящее место для полосчатой ленты. Но змей?..

Ответ найти было нетрудно — стоило вернуться на 15-ю страницу того же манускрипта, содержащую эпизод из жизни уже известной мне княжны 3-ремень. Эта особа из древней хроники в присутствии жрицы 1-Орел приносила здесь жертву, сжигая копаль — смолу — в переносной кадильнице. Само по себе это действо было мне малоинтересно. Мое внимание живо привлекло тело женщины и место, в котором оно находилось.

Так вот, создатель пиктограммы, дабы придать акту молитвы и жертвования предельно глубокое, мистическое, значение, снабдил княжну змеиным телом, покрытым перьями. Из пасти змеи выглядывала всего лишь женская голова. И все это мистическое существо было целиком погружено в живую воду, заполняющую драгоценный сосуд!

Есть ли более веское доказательство тому, что я на верном пути? Ряд символов складывался в ясное, осмысленное целое: полосчатая лента приравнивалась змею, змей — человеческому телу, а местом их пребывания было яйцо. Да что там, тут дело даже не в символах, а в реальном теле, принадлежавшем в прошлом живой женщине, как доказал Альфонсо Касо. Вот так хроникер возвел сцену жертвоприношения до символического уровня, до «княжны в зародыше» — того, что дало начало ее существованию.

Так еще раз выяснилось, что человеческие головы, выглядывающие из пасти или клюва, несут в себе особое неожиданное значение. Мне оставалось одно: просмотреть микроскопные снимки ядер органических клеток, чтобы проверить, нет ли там какой-нибудь «змеиной» структуры. Долго искать не пришлось. Во многих специальных работах помещены изображения «щеточных» хромосом. Их подобие змею, покрытому взъерошенными перьями, было более чем очевидно.

Хромосома — это образование, так же изменяющее свой вид, как хамелеон цвет: в период между делениями клетки она не сохраняет форму палочки, ярма или волюты, а раскручивается, распрямляется в чрезвычайно длинную ленту. У различных позвоночных — социтах земноводных — можно наблюдать отходящие от продольной оси этой ленты многочисленные петли, напоминающие ершики для мытья бутылок или стекол керосиновых ламп — отсюда их название: «ламповые щетки». Петли считают нитями ДНК с генной записью для репродуцирования белков.

О ленте хромосомы — «пернатом змее» — говорит нам сегодня молекулярная биология.

Выходит, жрецы в мексиканских храмах еще в древности кое-что знали об этом. Ну а коли я убедился, что они знакомы с другими морфологическими формами хромосом, — чего ради исключать эту?..

На рисунке в кодексе княжна З-Кремень выныривает из собственной генетической записи, из символической змеи-хромосомы, покрытой петлями-перьями хроматина.

Возникает, однако, вопрос, почему, собственно, жрецы связывали человека с одной змеей, одной хромосомой, если у него их в клетке целых 46: 23 отцовских и 23 материнских? Допуская, что они знали об этом, было бы излишним требовать, чтобы они еще изображали в храмовом кодексе весь их комплект, тем более что создатели рисунков пребывали в мире знаков и символов, мифов, избегая, как и в других вопросах, дословности, законченности. Но есть указания на то, что они прекрасно знали об удвоении элементарных хромосом.

Биваленты они часто рисовали в виде двух сплетенных змей, или змеи с двумя головами, или же двух змей с одним общим хвостом.

30-я страница кодекса Борджиа представляла собою как бы синтез всего, что я смог установить по моей части (см. фото 2). Рисунок изображает череду события в «пyтeшecтвии'' планеты Венеры, отождествляемой с душой бога Кецалькоатля, Пернатого Змея, по миру подземелий. Комментарий Эдуарда Зелера объясняет нам астрономические явления, календарные даты и связанные с ними религиозные представления древних мексиканцев. Так, в период отсутствия планеты на небе она — Кецалькоатль, чистый, светлый дух — встречалась с мертвой материей земли, чтобы проникнуть в нее и наполнить жизнью.

Где происходил этот процесс? Вот перед нами кольцевидный драгоценный камень, окруженный его постоянным знаком — лестничкой. Вокруг — корона лучей, черных прямоугольных перьев — атрибут Пернатого Змея, а при них, по Зелеру, «некие палкоподобные объекты». Я убежден, что они изображают другой атрибут Кецалькоатля, известный как его способный раздваиваться «животворный жезл».

Внутри, в ядре драгоценного яйца, видна, как нельзя более к месту, биологическая структура — скрученный шнур малиналли, изображающий двойную гелису ДНК. Две ее нити, покрытые белыми, красными и желтыми полосками, выражают идею линейной генетической записи. Группировка полосок тройками может указывать на то, что код этой записи троичный.

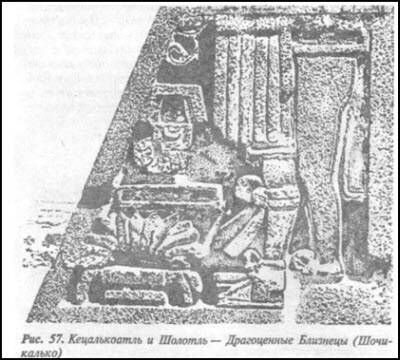

В самом же центре этой страницы я обнаружил двойного Кецалькоатля в его змеиной ипостаси, хочется сказать — бивалент этого бога. Следовало бы добавить: бога, повсюду именуемого также Драгоценным Близнецом! Как ни объясняли это имя, в своем представлении я видел за ним двузмеиное божество внутри драгоценного камня. Вернее, я видел изображение яйцеклетки, в которой пребывал Кецалькоатль в виде двух хромосом близнецов…

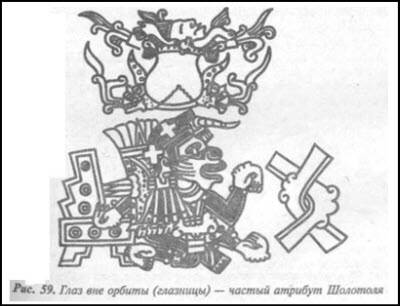

Пасти змея украшены характерными масками с прямоугольным носом и раскрытым птичьим клювом. Это — постоянный атрибут иного воплощения Кецалькоатля, уже как бога ветра — Эекатля, который в мексиканской мифологии вдохнул душу в тело человека. Из раскрытых челюстей змея выскакивают две фигурки того же бога, своим черным цветом возвещая, что это Шолотль — еще одно воплощение Кецалькоатля. И в этом — важная мысль о двойственности змея.

Имя Шолотль означает «тот, кто появляется двойным», а на рисунках он появлялся с атрибутами Кецалькоатля, поскольку Кецалькоатль являл собой еще и Драгоценного Близнеца. Слово «близнец» следует понимать как «очень похожий», «одинаковый», «составленный из двух одинаковых частей». Стало быть, имя Драгоценного Близнеца относилось к двузмеиной фигуре бога, а не к его различным воплощениям. Ибо последнее — различные воплощения — противоречит понятию «близнецы». Об этом и говорило изображения, и подобных им можно было найти множество, однако я прекрасно понимал, что линию доказательств необходимо поддержать и с другой стороны. И я задался вопросом: а в самом ли деле можно в чем-то отождествлять «пернатого змея» Древней Америки с органической клеткой? Ведь этот символ древнейший, и прежде чем стать богом, он проделал долгий путь постепенного возвышения. Так вот, на какой стадии, скажем так, своего мифического бытия его существо не имело еще ровно никакого отношения к биологии?

Появился он во времена, когда на еще мало заселенном континенте сельскохозяйственные общины индейцев жили в мире магического, сверхъестественного, в котором правили различные духи, и только их действиями объяснялись явления природы и поступки человека.

В жизни этих людей царили маги — вдохновенные посредники между человеком и душами их предков и предметов. Почитались тотемы, что чрезвычайно привязывало к миру природы: земле, воде, животным, растениям, особенно к кукурузе. Женщину, как существо, дающее жизнь, уподобляли плодоносящей земле, а мужчин, его семя — удобрению и воде.

На низинном побережье Мексиканского залива ольмеки с их древнейшей культурой почитали ягуара как своего зверя-тотема. Вот тогда уже в условном изображении своего тотема пятна на шкуре ягуара они заменяли двумя перекрещенными палочками. На керамике появился особый декоративный мотив: ленты, переплетенные подобно двум змеям. Не исключено, что таинственный народ ольмеков, который — есть такое предположение — явился сюда из Африки, принеся с собой знание о какой — то связи полосчатых и палочкообразных созданий с развитием жизни.

Одновремено с культом ягуара существовал культ воды — рек и озер — в виде особого духа — водяного змея. Вскоре мифологическое скрещивание этих животных, ягуара как духа земли и змея как духа воды, породило ягуара-змея, дракона, ниспосылающего плодородие земле.

Ранняя культура ольмеков относится к 1500—900 годам до нашей эры. В последующие столетия, примерно до 100 года новой эры, приходящиеся на пик развития культуры ольмеков, магов-волшебников — заменили жрецы — служители культа — и стали возводиться церемониально-культовые центры — храмы. Развивалось искусство, появились календарь, иероглифическое письмо и умение счета. Древние тотемические животные давно стали всесильными богами, магия уступила место религии.

Однако идеи вместе с их символами и много столетий спустя продолжают жить в мировосприятии уже городского общества, возникшего тогда крупного центра мысли, религии и искусства — Теотиуакане. В этом городе-метрополии, управляемой кастой жрецов, развилось религиозное почитание змея-птицы. Внешность змея с драгоценными перьями порой являла признаки ягуара и пасть кипактли — Чудовища Земли. Пернатый Змей стал божеством. В настенных росписях он изображался с одним или двумя переплетенными телами, но всегда с одной головой или одним хвостом. Надо было, по-видимому, показать, что второй, новый змей (новая лента) возникает из первого, является его точным отображением и, прежде чем они разделятся, соединен с ним.

Змеи Теотиуакана были божествами дождя — из их пастей потоки воды изливались на землю. Но так было до поры до времени. Развитие религии и усиление вершимой с ее помощью власти понуждали жрецов призывать новых богов и разделять между ними их назначения. Так появился тлалок — бог дождя, создатель воды, молний и родственных им явлений. С этого момента змей-птица становится его ездовым существом. На нем Тлалок носился по небу, иначе говоря, змей-птица стал олицетворять тучу.

В Теотиуакане имели особое значение и такие символы, как простые и украшенные ленты; волюты в виде знака вопроса, истекающие изо ртов человечков и богов; окружности-круги как драгоценные камни; раковицы улиток — символы не только зародышей, но и воздуха и божественного дуновения; звездные глаза Тлалока; водяные потоки в форме меандров и др.

От 650 до 900 годов нашей эры культура ольмеков вступила в свой нисходящий период. Политеистическая религия аграрного типа достигла того состояния, которое уже не позволяло обществу развиваться далее. Для безграничной власти над людьми жрецы неимоверно расплодили богов, но теократия уже не в состоянии была разрешать проблемы неуправляемо растущего городского населения. Религиозные колонии Теотиуакана обретали независимость и переставали обеспечивать столицу продуктами питания. Наступал застой культуры, творческий дух метрополии истощался. Змей-птица в это время был уже второстепенным божеством, носящим Тлалока в небесах. Но в будущем его ожидало могущество бога — создателя человека. Эта поразительная метаморфоза произошла в

ШОЧИКАЛЬКО,

ныне штат Морелос, к западу от Мехико, где обитал народ, подвергшийся влиянию не только Теотиуакана, но и других культурных регионов. Именно там был явлен новый бог. Им стал Пернатый Змей — Кецалькоатль.

Более чем через тысячу лет после этого события, изложенного в статьях известного археолога Романа Пинья Чана, я, взбудораженный его мыслями, оказался там, чтобы искать путь, по коему змей, дождевое божество, ушел внутрь чальчиуапастли — драгоценного сосуда, то есть яйцеклетки. Я двинулся туда, где он когда-то явился, резонно полагая, что его изображения в камне — рельефах и скульптурах, — которые предстанут передо мной воочию, скажут моему сознанию несравненно больше документальных фотографий.

Толкнуло меня в путь и другое поразившее меня обстоятельство: в своей кандидатской работе Пинья Чан показал, что теперешний Шочикалько и есть тот самый считавшийся мифическим Тамоанчан. Стало быть, это «место нисхождения» бога вовсе не было фантастическим. Там росло Древо Жизни рода человеческого. Там — гласили легенды — было место рождения человека: Кецалькоатль создал его и, чтобы он не погиб от голода, дал ему пищу — кукурузу.

Отец Саагун записал в своей хронике, что, по преданию, первые переселенцы из района Уастека направлялись по берегам Мексиканского залива до самой Гватемалы, а часть их отклонилась в глубь континента, на запад, и заселила Темоанчан (наименование означает «ищем свой дом»).

Тамоанчан, некогда реальный, со временем стал мифом, а покинутые храмы рассыпались в прах. Потом новые поколения предпочли название «Шочикалько».

Одним из знаменитых символов легендарного Тамоанчана — я это помнил — был известный рисунок (см. фото 1) из кодекса Виндобоненси: покрытое знаками клеток дерево, вырастающее из перьев-хромосом и драгоценного сосуда-яйца. Зная это, я ждал, что и бог-змей, созданный воображением и знанием именно в Тамоанчане, окажется отображением какой — то биологической структуры…

С такими вот мечтами я по шоссе приближался к Шочикалько. Вечер уже наступил. Передо мной был запад. Волнистый ландшафт был под облаками, словно под нависшим потолком или свинцовым, волнующим над головой морем. В просвете между облаками и землей шар солнца сквозь испарения тяжко изливался вниз, поразительно желтый, яркий.

Какая декорация, подумал я, для моих поисков! Мне казалось, что меня затягивает эта светящаяся щель меж небом и землей, что я проскальзываю, вплываю в пространство между этими поверхностями, верхней и нижней, одинаково взвихренными, одна — холмами, другая — клубами испарений.

Пошел дождь. Он неожиданно сыпанул густым крупным горохом. Побелело и поплыло рекой шоссе. Завеса капель загородила солнце как будто стеклянной плитой. Я снижал скорость на широких виражах, которыми дорога обегала взгорья. «Помни, — предостерегал меня Фернандо Перес, — покрышки уже лысые». Я, однако, не настолько притормаживал, чтобы избежать столкновения, которое именно в этом месте и по времени, и при моих-то замыслах было совершенно нежелательно.

Машина пошла юзом. Сворачивая влево, я выходил из виража, когда вдруг почувствовал, что тяжелую машину заносит боком. С противоположной стороны приближались два автомобиля. Меня тянуло наружу, направо. Я мог попытаться вернуться на шоссе, но тогда мы почти наверняка столкнулись бы лбами. Вместо этого я оставил передние колеса вывернутыми в сторону юза наружу. У меня еще была слабая надежда, что дуги хватит, что каменистая обочина задержит скаты. Однако этого не получилось — колеса скатились с насыпи. Чтобы не кувыркнуться боком, я повернул машину капотом вниз — удлиненный снаряд цвета аметист слетел с шоссе и пал боком со склона.

«Неглубоко!» — пронеслось в голове.

В мозгу хорошо запечатлелись виды мексиканских каньонов, в которых десятки автомобилей — легковушек и автобусов— врезавшихся в кактусы, покореженных, смятых, разбившихся о камни, выгоревших до черных скелетов. И сотни часовенок, которые по обочинам ставят родственники погибших.

«На мне ремень безопасности!» — вторая радостная мысль.

Я уже ничего не мог сделать, кроме как судорожно сжимать баранку, чтобы удержать колеса в прямом положении. Двадцать метров по крутому склону я промчался, уверенный, что вот-вот перевернусь, — сделаю козла. Вогнутое дно котловины… Жуткая яма, оставшаяся после выбранной земли, — не было времени, чтобы ее обойти, машина чудом чиркнула рядом, скосив невысокие кусты, и опять же чудом промчалась между двумя деревьями. Задрав нос, она теперь неслась к противоположному склону. Справа — редкий лесок, слева — сложенная из камня стенка огораживала чье-то поле.

Рывок машины, грохот, скрежет — и неподвижность. Тишина. Машина сидела на стенке. Двигатель заглох. Я выскочил.

Автомобиль — в порядке. Я наклонился под дождем: достаточно было разобрать стенку, чтобы колеса снова коснулись земли.

«Ну вот, изволь, получай свое место нисхождения», — сказал я себе.

Дождь прекратился, солнце садилось. Трое крестьян помогли мне вытаскивать камни.

Утром я был среди вожделенных руин. Чистое небо, горячая волна била от раскаленной щебенки. Basamento de las Serpentes Emplumados — Фундамент Пернатых Змеев (см. фото 3).

Мощные наклонные стены из порфировых блоков, образующие основание, на котором сохранилась невысокая отвесная кладка. Я присел напротив, в тени куста, уставившись в резную поверхность, составленную из хаоса светлых выпуклостей, темных вмятин, длинных прорезей и насечек. Постепенно все это складывалось в изображение двух змей. Два огромных змеиных тела, отползающие в противоположные стороны. Тут уж никакое там не дождевое божество и не верховой змей Тлалока, а само воплощение бога, творца, сознающего свою мощь, а может, и какую-то вину, — создатель человека Кецалькоатль. Его двузмеиная сущность как двойная, бивалентная хромосома в яйцеклетке…

Волнами наплывал дрожащий воздух. У меня слезились глаза, изображение стало подвижным, контуры чуть колебались, словно погруженные в прозрачную воду. Казалось, змеи возвращаются в водную стихию, — туда, где их обитель, место их двойственности, — в свою живую воду в драгоценном ядре клетки. Колебались перья — петли хромосомы — Кукумаца, древнейшего майяского духа вод, который, возможно, не случайно был возвеличен новой религией, возведен выше других богов и помещен на центральном месте святилища.

Его окружали разрезанные раковины улиток — знаки не только воздуха и божественного дуновения, но и воды, то есть всего, что приводит к возникновению жизни. И еще знаки духа, мысли — тоже стихии, в которой творится особая жизнь.

Разделенные змеиные языки слишком тяжелые и толстые, огромные, увеличены явно для того, подумал я, чтобы придать им иное — не анатомическое значение. Такие, они напоминают, сказал я себе, принцип деления надвое, умножения образца, что обеспечивает образование цепочек клеток с генной записью, а значит и безмерное продолжение жизни.

И тут я обнаружил, словно в подтверждение этой мысли, одинарную полосу, оторванную от змея, помещенную перед фигурой жреца и разделенную наполовину наподобие перевернутой литеры Y на две новые полосы, именно таким образом делятся и умножаются нити ДНК в ядрах клеток…

В сплетениях змей проступают иероглифы, объясняемые как «7» и «9-Глаз Гада» или «Ветер», — дата рождения Кецалькоатля и его календарное имя.

Я встал, обошел каменную платформу вокруг: по два змея — на каждой его стороне. Наверняка, сказал я себе, это не случайность. Я знал таких змеев — род дракона, украшенного перьями-петлями, символизирующими то, что обладает способностью порождать себе подобных, пребывать парами и содержит в себе знание о человеке.

На западной стороне, справа от ступеней, ведущих на платформу, высечен иероглиф дня «5-Дом», за которым словно кто-то прячется — выступают лишь руки. Левая тянет к себе шнур, пытаясь приблизить охваченный им другой знак календаря — иероглиф дня «11-Обезьяна». Это должно означать, полагали исследователи, поправку либо уравнивание местного календаря с каким-то другим.

И это, и множество других свидетельств ясно говорило, что Шочикалько — Тамоанчан был местом, поддерживающим внешние связи, а поэтому и был открытым влиянию от удаленных культурных регионов. Среди рельефов — много элементов, заимствованных у майя, сапотеков, с побережья залива, из центра плоскогорья, из Теотиуакане. Возможно, кроме политических и торговых контактов тут имели место встречи высших жрецов. Этого требовала хотя бы необходимость сравнения и уточнения календарей. Думаю, особая каста посвященных — мудрецов и магов, независимо от эпох, стран и вероисповеданий всегда умела достичь взаимопонимания и делала это поверх голов своих народов. Могли и в Шочикалько происходить такие встречи: шел обмен идеями, разрешались извечные вопросы бытия, толковались глубинные значения мифов, и, наконец, жрецы делились тайными знаниями, сокрытыми от народов и используемыми для удержания их в повиновении, как какое-то особое средство полного подчинения их себе.

Саатун пишет о народе, который заселил Тамоанчан:

«У них всегда были мудрецы и прорицатели, которые звались амошоаке, то есть люди, разбирающиеся в древних картинках… из этих мудрецов осталось не больше четырех среди тех, кто поселились… благодаря им изобрели астрологию, искусство толкования снов, установили счет дням… и рассчитали разницу во времени. Это стерегли, охраняли во время царствования и правления тольтекских и мексиканских владык…»

Вероятно, нам никогда не узнать, думал я, что содержали эти книги, считавшиеся древними уже во время, предшествовавшее завоеванию Мексики. Можно только догадываться, что крохи из них рассеяны по немногочисленным кодексам, дошедшим до наших дней, а еще отображены в произведениях древнего искусства — скульптурах, рельефах, керамике.

У меня уже были основания — как мне казалось — утверждать, что эти книги содержали знания о природе жизни и происхождении человека, близкие во многом к тем, которые мы склонны принимать сейчас. Знания совершенно закрытые и ненужные народу, передаваемые из поколения в поколение только посвященными. И все же, по всему, в более ранние исторические эпохи они были распространенными на Земле…

Я считал, что жрецы древней Центральной Америки обладали этими знаниями, откуда бы они к ним ни пришли, и это позволило им, возможно, на встрече, скажем, на религиозном собрании в Шочикалько — мифологизировать нового бога и предложить его своему национальному миру. Что в таком случае вынудило их так поступить?

Наступают такие периоды в жизни народа, когда он так привыкает к своим богам, что перестает их бояться и уже не верит в их непременное вмешательство в судьбу обычных людей, ну а потому перестает почитать жрецов, не веря в их особую роль посредников. Это наступило и в Америке.

Ближайший к Тамоанчану и крупнейший в этой части света религиозный центр — Теотиуакан, достигший вершин развития, шел уже по нисходящей к своему концу. Внутренние, особенно хозяйственные, проблемы огромного города, население которого непомерно возросло, уже невозможно было разрешать силою теократии и ее официальной религии — начинался экономический закат метрополии, творческий дух народа замирал.

Такие же изменения, хотя и в меньшей мере, происходили и в других регионах — от вулканов на севере континента до джунглей на востоке, до Юкатана и Гватемалы. Вокруг религиозных центров располагались городские или сельские поселения. Их жители, трудившиеся, как мы бы теперь сказали, «в сфере услуг», купцы, ремесленники, чиновники, вне тяжкой работы, менее склонные к покорности, более свободные в разговорах, образованные, любознательные, не столь простодушные, как пеоны и как бы того хотелось жрецам, заражали вольномыслием и сельское население.

Жрецы, развившие политическую религию, ориентированную на сельское население и хозяйство, невероятно сложную, с тем чтобы легче было осуществлять свою власть, все еще плодили богов, многие из которых были олицетворением явлений природы: в том числе роста, цветения и плодоношения. Но этого уже было недостаточно людям, задававшим себе все более тяжкие вопросы в катастрофической своей жизни. Реже и скромнее были уже пожертвования в пользу храмов, труднее становилось управлять душами. Вера поблекла, ослабла и ей требовалась какая — то подпитка. Не столько во имя богов, сколько ради жрецов, их положения.

Я представил себе, что в качестве средства обновления религии открыли культ нового бога. Его становление не было постепенным, естественным, как это происходит, когда духовные свойства и нравственные наставления какого — то отдельного божества в какой — то момент начинают соответствовать и изменившемуся сознанию окружающих племен, благодаря чему божество возвышается и завоевывает новых адептов на новых пространствах.

Нет, тут археология располагает доказательствами того, что Кецалькоатль был создан сугубо сознательно. Однако остается загадкой, было ли это создание заслугой одних только жрецов Тамоанчана, впитавших различные культурные веяния и верования, или же здесь происходили встречи и совещания, на которых было решено придать новое, высокое значение издавна почитаемому, но отнюдь не перворазрядному божеству, связанному с водой змею-туче, носящему Тлалока по небу. Многое говорит за то, что. имело место последнее.

Культ, созданный тольтеками, достиг отдаленнейших регионов. Он воздействовал с такой невероятной силой, так завоевывал сознание и чувства, что кое-где перешел почти в монотеизм.

От состояния в ту великую для меня минуту размышлений не осталось уже ничего. В потоке солнечного жара я кружил по опустевшим руинам. Мне не светила красота ни одной из тех знаменитых, изумительных греческих фигур — на рельефах боги утопали в султанах, париках и шкурах ягуаров, потрясали украшенными погремушками палицами, размахивали кадильницами с дымящимся копалем: это от жрецов — для народа, чтобы потом, в храмах, благоговейно склониться им над древними книгами…

Приземистые строения из камня на приплюснутых возвышениях, поднимающиеся над холмистой, но тоже приглаженной местностью; испаханные поля, кактусовые рощи, редкие деревья на межах. Пустота, сушь, забвение, тишина. Кроме постамента со змеями ни одно из строений помельче не было декорировано. Я усомнился, удастся ли мне узнать побольше о том, что произошло здесь столетия назад, но тут я обратил внимание на три каменные стелы. Они торчали в стороне — три многогранных каменных столба, покрытые барельефами. Я заглянул в книгу Пиньи Чана — он писал, что эти стелы обнаружили в каменном ящике, поэтому они прекрасно сохранились. Сейчас их выставили под небо, на сияющее солнце, на них были видны мельчайшие подробности.

Барельефы первой стелы, отчетливые благодаря резким теням, и ее календарные иероглифы говорили о цикле, который проходит планета Венера — воплощение Кецалькоатля, — о ее восхождении на небо и превращении в вечернюю звезду. Вторая стела несла сведения о создании кецалькоатлем — Венерой Эры Пятого Солнца, в которой мы с вами живем, и об открытии им кукурузы — драгоценнейшей пищи людей. Третья стела описывала магическую связь Кецалькоатля с вожделенным дождем и временами года, с календарем, вообще с временем, превращая его во владыку времени, календарного года, дождя и молний, сосредоточивая в его дланях силы, умения прежних богов в сфере сельского хозяйства.

Стелы были достоверными и уже внушали доверие, подтверждаемое датами, мысль историков о решенном жрецами, обдуманном ими создании этого единодержавного бога.

С середины первой и третьей стел глядели человеческие глаза. Два лица, казавшиеся в солнечном освещении живыми. Лицо, собственно было одно и то же, но с разными выражениями. Рот первого раскрыт в радостной улыбке. А ведь из широко раскрытой пасти меж челюстями змея явлено это ликующее лицо человека, опьяненного воздухом, торжествующего в преддверии жизни. Он только появился и еще вырывается, преодолевая сопротивление из утробы, и он принудил змея этого мифического года исторгнуть его на землю, к солнцу. Одурманенный первым вздохом и удивленный тем, что узрел, он восхищен тем, что обрел человеческое тело, родился, что будет жить!

Рот того же лица на другой стеле раскрыт, губы искривлены в горькой улыбке и страхе от вдруг явленного знания человеческой судьбой.

Я долго стоял там, и мы смотрели друг на друга, он — в своих двух воплощениях, и я все более убеждался в том, что это вовсе не лицо бога. Достаточно было вглядеться, вдуматься в это лицо, понять его черты, два его выражения, их смысл, чтобы без сомнения знать: это — человек. Столь лишенного внутреннего покоя и гордости, столь искаженного земными чувствами лица люди богу не придают. Богом здесь не был ни змей, ни человек. Богом было их соединение воедино: змея и порождаемого им человека. А такое мистическое сочетание можно объяснить, естественно, только одним образом — как отождествление двух состояний, в которых мы существуем: вначале хромосомная лента в яйцеклетке, потом возникшее в соответствии с ее генетической записью тело.

Я понял, что здесь попросту почитали естественный процесс жизни. Охватывающие человеческое лицо змеиные челюсти, ноздри гада и висящий язык создавали как бы обрамление, состоящее из двух разделяющихся лент. Что символизируют эти ленты, — я уже хорошо знал. Мне тотчас вспомнилось изображение человека на ацтекском барабане, как бы выныривающего из-под согнутой в ярмо некоей плетеной структуры. И здесь и там — думал я — запечатлено знание о происхождении человека или, конкретнее, о его прохождении через фазы разных состояний. Повторялись тропы, и эти рельефные изображения, казалось, различным образом излагают идею хромосом.

Многое говорило за то, что я не ошибался. В конце концов и в коцексах, у столь многочисленных в них удвоенных и одинарных змей нет своих человеческих голов — они их только исторгают вместе с телами. Как доказал Альфонсо Касо, на 15-й странице кодекса Нутталь в пасти пернатого змея — голова княжны З-Кремень. Вот и ее изобразили так, поскольку на уровне клетки ведь и князья являются всего лишь хромосомными лентами, как прочие смертные.

Теперь новое значение обрели приведенные Альфредо Лопесом Аустином в его книге о «Человеке-Боге» слова, которые распевали в Древней Мексике тольтеки, обращаясь к своему богу:

«Я — копия Старого, змея ночи».

Разве они не отзвук знания древних мудрецов о полосчатых, змееобразных, генетических «записях», невидимых глазу, репродуцированием которых в ином виде является человек? И разве не здесь сокрыт ключ к пониманию утверждения Библии о создании человека по образу и подобию Божьему?

Я повторял себе, что явление столь великого Бога, каким стал Кецалькоатль, а вдобавок соединение его в мифе со змеем, уже известным, почитаемым, пусть имевшим многочисленных предшественников на небе, не могло не быть историческим событием. Тем более, что эта религиозная доктрина имела такую нравственную силу, что новый культ за короткое время охватил Мезоамерику и новый бог вытеснил других, давно почитаемых богов без особых миссий, войн и «крестовых походов» — одним только великим фактом своего появления.