5

День был воскресный, но Валя проснулась еще затемно. Лыжи, стоявшие в изголовье койки и с вечера натертые, источали приятный запах дегтя. Именно этот запах, напоминавший о Москве, о школьных товарищах, о вылазках в Серебряный бор, который для краткости именовался «Серебчики», обо всем том дорогом мире, от которого девушка оторвалась, разбудил ее и теперь не давал уснуть. Ну конечно же в эту ночь дежурила по печке лентяйка Вика. С вечера Макароныч наносил за нее дров, но в палатке была померзень. Сама дежурная спала, навалив на себя все теплое, что у нее было. Дыхание вырывалось изо рта курчавым паром.

Валя соскочила с койки, поправила одеяло у своей соседки, Дины Васильевны. Греясь, сделала несколько гимнастических упражнений. Босиком подбежала к печке, быстро растопила ее и, вернувшись под одеяло, ласково погладила лыжи по лоснящейся от мази поверхности. Эти лыжи вместе с шерстяными носками прислал ей на Новый год отец, полагавший, что без лыж зимою в Сибири шагу ступить нельзя. Подарок пришелся кстати. И если теперь выдавался свободный вечер, Валя ходила по тайге вокруг Зеленого городка, и на протоптанной ею кольцевой лыжне появлялись попеременно то Игорь Капустин, то Юра Пшеничный.

Сегодня договорились совершить втроем далекую прогулку на реку Ясную в Ново-Кряжово, в гости к Василисе. И вот сейчас натертые с вечера лыжи не давали девушке уснуть. Московская квартира, всегда полная музыки, энергичная мама, погруженный в свои мысли отец, близнецы-братья, до смешного похожие друг на друга. «И чего они ко мне сегодня привязались? Разве я не интересно живу? Вот почтенная Вика просто вянет от зависти: такая карьера... Этому, конечно, только Вика и может завидовать. Подумаешь, дело — стеречь предбанник у Старика! Вот Юра Пшеничный. Двадцать четыре года — и уж правая рука Петина. Или Игорь. Сколько уж он достиг за то же время: бульдозерист, десятник землероев и вот теперь — комсомольский организатор строительства!.. А какие славные они оба! Пшеничный, конечно, ярче, у него крылья, а Игорь — тот ходит по земле. Весь день разнесен у него по клеточкам: во столько-то ноль-ноль — это, во столько-то ноль-ноль — то. Зато при всей массе комсомольских дел еще и учиться ухитряется, занимается спортом... Нет, он, конечно, тоже хороший. Только скучноват. Вот если бы ему да крылья Пшеничного!» Валя усмехается: совсем как у Гоголя — вот если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича... Игорь, конечно, интересно расскажет и о сложной игре империалистов в Конго и почему так трудно поладить между собой лаосским принцам; отыщет самое интересное место в каком-нибудь важном докладе и умно его прокомментирует. Но зато как прекрасно читал намедни Пшеничный стихи Назыма Хикмета! Как это здорово у него прозвучало:

И если я гореть не буду,

И если ты гореть не будешь,

И если мы гореть не будем, —

Так что ж тогда рассеет тьму?

И, возвращаясь к накаляющейся печке, постепенно наполнявшей теплом палатку, девушка загадала: если сегодня первым придет Пшеничный — поездка удастся, если Игорь — будет так себе.

Они пришли вместе — Пшеничный с блестками инея на белокуром, выбивавшемся из-под вязаной шапочки чубе и Игорь, задержавшийся в тамбуре осмотреть выставленные туда Валей лыжи. Девушка решила: Пшеничный все-таки пришел первым — и обрадовалась.

И в самом деле, день обещал быть интересным. Светило солнце, лоснился под лыжами хрустящий наст. Холодно. Но по тонкому, стеклянистому ледку, покрывшему срезы снежных наметов, по густой синеве теней возле деревьев и даже по тому, как в полнейшем безветрии ровно шумели сосны, угадывалось, что весна, давно уже бушевавшая на юге страны, робко, на цыпочках входит и в эту девственную тайгу.

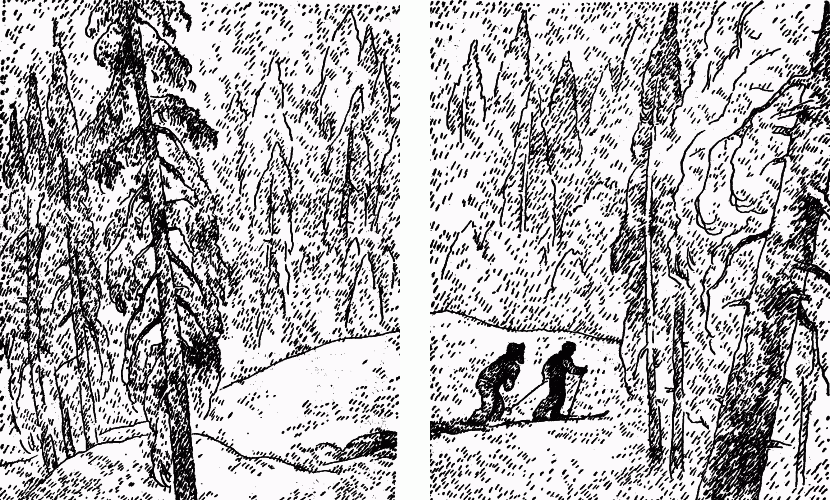

Договорились: молодые люди будут по очереди прокладывать лыжню, а Валя по компасу следить за направлением. Все трое были одеты по-спортивному легко, но шли споро, и мороз, сначала пощипывавший щеки и подбородки, быстро отстал. Лыжникам стало жарко. На кудри Вали, выбивавшиеся из-под берета, на щеточки бровей, на дужки очков легли кристаллики инея. Девушка шла обычным спортивным шагом, но ей казалось: она летит. Казалось, никогда еще в жизни она не чувствовала себя так хорошо. Тайга, все еще пугавшая ее своей суровостью, сегодня, при ярком солнце, раскрывала свои затаенные прелести. А там, впереди, свидание с Василисой; может быть, охота или подледное ужение. И, во всяком случае, настоящие сибирские пельмени, обещанные им подружкой.

Все-все, будто сговорившись, радовало девушку. Ни с того ни с сего слетали с деревьев снежные подушки, оставлявшие в воздухе сверкающий след. В пазухе ветвей на елях, где золотели шишки, суетились серые изящные белочки. Ледяные коленчатые сосульки тянулись с ветвей на солнечной стороне. Они многоцветно искрились. Белый заяц, возникший будто прямо из сугроба, встал на задние лапки, постоял столбиком и неторопливо поскакал прочь, уступая дорогу лыжникам.

— Эх, ружье бы, я бы его с одного выстрела снял! — воскликнул Пшеничный и отчаянным голосом закричал: — Ату, ату!

— Это зайчиха... Их сейчас бить нельзя, — рассудительно произнес Игорь и начал рассказывать, что зайчата-мартовички появляются на свет совершенно готовенькими и в желудочке у каждого сгусточек жира. Это мать, выпуская их в свет, дает им сухой паек на дорогу и сейчас же оставляет, чтобы не навести на их след хищников. Любая другая зайчиха, которую встретит малыш, остановится и накормит его.

«Рассказывает — будто по Брему читает, — подумала Валя. — Милый, хороший, все знает. Но почему он такой какой-то слишком уж добропорядочный, что ли?» И, снова увидев зайчиху, притаившуюся за сугробом, тоже закричала;

— Ату, ату!

А когда зайчиха в ответ только скептически пошевелила ушами, девушка рассмеялась так, что пришлось потом снимать очки и протирать глаза. «Ах, как хорошо! Удивительно красива эта сибирская природа! И как это здорово, что я, простая московская девчонка, выросшая в каком-то Кривоколенном переулке, сейчас среди тех, кто первым пришел зажигать здесь электрические огни!..»

— Ребята, собак-то сколько пробежало! За лисой, наверное, гнались, — сказал Пшеничный, останавливаясь и указывая палкой на множество следов, пересекавших опушку.

— Это волки, — сказал Игорь, наклоняясь и рассматривая следы, скрывавшиеся в леске.

— Тю, волки, — усмехнулся Пшеничный, — где это видано, чтобы волки ходили стаями? Типичный собачий гон. Я как-то с одним большим человеком охотился в Завидовском заповеднике на лис. Вот так же собаки лису гнали. Страшно интересно. Недаром классики любили описывать псовую охоту.

— Нет, это волки, — упрямо повторил Игорь. — Весною они сбиваются в стаи. Я не охотился и волков видел только в зоопарке, но об этом столько говорится в книгах.

— В книгах, — усмехнулась Валя. — Ты слишком много читаешь. — И, вскрикнув: — Ребята, догоняйте! — бросилась во весь дух с пологого ската, огибая кусты и исчезая на поворотах в белой дымке сверкающей пыли.

Около полудня, уставшие, проголодавшиеся, они вышли на накатанную дорогу. Следы шин и тракторных гусениц вскоре привели их к большому селу, открывшемуся перед ними на пригорке над рекой. К странному селу, представлявшему собой какой-то не виданный еще молодыми людьми гибрид деревни и города. Домики выстроились ровными шеренгами вдоль широкой улицы. Они походили на те сборные финские, что гнездами возникали после войны в пригородных поселках. Ровная, точно бы по линейке очерченная площадь была окружена какими-то общественными зданиями, и над ней поднималась деревянная трибуна, опоясанная выгоревшим полотнищем кумача: Село стояло на голом месте. После буйства таежных красок оно казалось серым и будто уже состарившимся.

— А Василиса его расписывала... — разочарованно сказала Валя. — «Московский проект», «Дома как на выставке».

— Она вообще фантазерка, эта наша Василиса Прекрасная, — усмехнулся Пшеничный. — Уверяет, будто ее дед недавно сорокового медведя взял, а прадед будто бы полсотни, и будто бы она тоже на медведя ходила. Семь верст до небес и все лесом. Я спорить не стал: красива чувиха. Но, думаю себе, милочка, кого ты обманываешь, в Москве дураки — дефицитный товар...

— Зачем ей врать? Тут и зверя и птицы как нигде. — Игорь с интересом оглядывал Ново-Кряжово.

— Тоже в книжке вычитал? Или в газете: Сибирь — край гигантских возможностей.

— А почему и не поверить человеку, который никогда тебя не обманывал? И потом, один наш комсомолец, ходивший с их партией, говорил: целую неделю ели медвежатину — Илмар Сирмайс матерую медведицу возле самых палаток уложил... Кстати, они все в восторге от этой Василисы.

— Бабка красивая, кто спорит.

— При чем тут красота? Они говорят: и по болоту и по бурелому здоровенные парни за ней не поспевают. В «Комсомольскую правду» о ней писать собираются.

— Втюрились. И есть в кого...

В селе начались невезения. Дом председателя отыскали легко. Он был побольше других и выходил на улицу двумя крылечками. Но выяснилось: Василисы нет. Пожилая женщина в черном сказала, что Иннокентий с сыном уехали на пасеку к больному деду, а Василису вызвали в Дивноярск по какому-то срочному делу. Но о приезде друзей она предупредила. Женщина отвела гостей на кухню, обычную городскую кухню, усадила за стол, принесла кринку густого, коричневого, круто топленного молока с сухой припеченной пенкой, яйца, сваренные вкрутую, нарезала ломтики хлеба от свежего каравая, поставила на стол тарелку с медом, другую — с кедровыми орехами и, оглядев все это, ушла, оставив лыжников одних. Впрочем, угощать их не приходилось. Все уничтожалось с аппетитом.

Только к концу импровизированного обеда женщина вернулась. Молча встала у окна, смотря на улицу. Потом обернулась к гостям. На замкнутом лице ее появилась озабоченность:

— Вам обождать бы лучше. Мороз-то закрепчал, а одежонка у вас ветром подбита. Дойти не успеете — метель займется.

Все трое засмеялись. Что им мороз, когда и сейчас еще теплые спортивные куртки влажны от пота!

— Мы, мамаша, дадим такой темпик, что тайге жарко станет.

— Ну, вам лучше знать, — спокойно ответила женщина. А потом вынесла и протянула Вале толстые, вязаные, с красным узором варежки. — В твоих-то разве что за гармошкой ходить. Надень, только не забудь Васёнке нашей отдать. Она к тебе на обратном пути, наверное, завернет.

— Спасибо. — Девушка догадывалась, что это и есть таинственная Глафира, хранительница лесной партизанской могилы, о которой однажды в присутствии Вали говорили Старик и Надточиев. — Вот вы, таежница, объясните нам: видели мы по дороге много собачьих следов. Кто же тут охотится?

— Волчишки играют. Течка у них, они сейчас голодные, злые. Говорю, вам лучше пообождать... Вечером в Дивноярск-та от нас цистерна с молоком побежит, вот и подвезла бы...

Но друзья, представив себе, какую обильную пищу они дали бы всем остроумцам Зеленого городка, вернувшись на молоковозе, отказались и двинулись в обратный путь. Действительно, теперь, когда солнце начало сходить с невысокого небосвода, заметно похолодало. Порывистый ветер бил справа. Их лыжню, тускло, но четко обозначавшуюся на снегу, метель местами как бы уже стерла. Но отдохнув молодые люди двигались споро, рассчитывая засветло выйти к Дивноярску.

Они прошли уже треть пути, когда случилась беда. Съезжая с горки, Валя, обогнув куст, вдруг увидела прямо перед собой пенек, торчащий из снега. Инерция бросала ее на этот пенек; делать поворот было поздно, и, чтобы не разбиться, девушка в последнее мгновение попыталась освободиться от лыж. Ее кинуло на снег, перевернуло, вмяло в сугроб. Тотчас же вскочив, она обрадовалась: цела, невредима, даже не очень ушиблась. Только куда-то делись очки, все вокруг точно бы посерело и расплывалось. Впрочем, Пшеничный быстро отыскал их. Вытерев и погрев за воротом своей кофты, он оседлал ими коротенький носик владелицы. Девушку отряхнули, погрели в ладонях ее руки, пока они не стали горячими. Собрались было уже в путь, и тут выяснилось, что одна из лыж, та самая, что попала в рогатку пня, сломана пополам.

— Папин подарок, — огорченно сказала Валя, осмотрев обломки, которые Игорь держал в руках.

— Не горюй, купим лучше, — утешил Пшеничный. — Я видел у нас в «Культтоварах» эстонские, великолепные.

Игорь продолжал озабоченно осматривать обломки. И до Вали вдруг дошло, что они в тайге, что, от магазина «Культтоваров» да и вообще от любого жилья их отделяют снежные дали, что мороз крепчает, ветер усиливается. И сразу на память пришли следы на снегу. Все трое почувствовали, как озябли, как коробятся на плечах их уже начинающие подмерзать куртки, что руки окоченели и плохо слушаются.

— Как бы там ни было, надо двигаться, — заторопил Пшеничный.

— А я? — жалобно сказала Валя, показывая обломки лыжи.

И только тут стал ясен трагизм положения. Кто-то должен был остаться в лесу, пока двое остальных сбегают за лыжами или за помощью.

— А я как же? — повторила Валя, и две крупные слезы выкатились из-под стекол ее очков.

Лыжа сломана посредине. Пытаться чинить бесполезно. Несмотря на мороз, обжигавший щеки, молодые люди почувствовали, что бледнеют. Валя, слывшая в своей двадцать восьмой палатке образцом выдержки, вдруг расплакалась.

— Ребята, идите... Идите назад, — говорила она сквозь рыдания, — Я ничего, я тут посижу, я разожгу костер, большой костер. Идите. — Она произносила эти слова, а в голосе звучало: «Не бросайте меня, не оставляйте одну!» — Я сама виновата, а вы идите сейчас же, пока не поздно. Ну что же вы ждете? — бормотал рот, а глаза, лицо, вся ее маленькая, съежившаяся фигурка просто вопила: «Не бросайте меня в лесу, я не выдержу, я умру от страха!»

Молодые люди смотрели друг на друга.

— Ей надо дать лыжи, — произнес Игорь. — Потянем жребий, кто отдаст. Ладно?

— Чепуха. Это не выход! — воскликнул Пшеничный. — Отдавать лыжи — чепуха... Давайте так. Ты останешься с ней здесь. Вы зажжете костер, согреетесь. А я уж как-нибудь добегу до села, принесу лыжи. Я бегаю лучше вас. Не беспокойтесь, не пройдет и часа...

Валя плакала. Молодые люди смотрели друг на друга.

— ...Так ты побудешь тут с ней, Игорь? Идет? Вы будете вдвоем, а я один, но это ничего, я не боюсь... Ведь так, ребята?

Не дожидаясь ответа, Пшеничный, сильно оттолкнувшись палками, побежал размашистым русским шагом. Игорь гневно следил, как мелькал среди мелкого соснячка и наконец скрылся в нем яркий свитер Пшеничного.

«Костер? Но даже спички он увез с собой... Ждать — это замерзнуть через час, через два, через пять, но замерзнуть, — пронеслось в голове Игоря. — Дурак, шел в тайгу и не взял спичек... Нет, выбираться, никого и ничего не дожидаясь, выбираться во что бы то ни стало, пока вот тут, на этой горке... — Он оттолкнул от себя возникшую перед глазами картину. — ...И идти не назад, в село; туда без лыж не доберешься... На дорогу... Где-то тут южнее дорога, по которой колхоз возит в Дивноярск молоко».

Решив это, Игорь быстро отстегнул лыжи, но Валя, поняв, что он собирается делать, яростно замотала головой. Протестуя, она оступилась и чуть не упала в снег.

— Игорек, милый, никогда... Я сама сломала, и я не хочу...

— Не разговаривать! — грубо сказал Игорь. Бесцеремонно поставил ее ногу в замок лыжи и застегнул вилку.

— Да нет же! — еще упрямее крикнула девушка, смотревшая на него с испугом и благодарностью.

— Ты хочешь, чтобы через час здесь сидели два ледяных манекена? Этого ты хочешь? — зло крикнул он. — Дома будешь реветь, а сейчас иди. Слышишь!

С неожиданной покорностью девушка, встав на лыжи, двинулась в указанном направлении. Игорь пошел за ней. Так и продолжали путь: она — прокладывая лыжню, утрамбовывала снег, он — по ее следу, с трудом вырывая ноги из сугроба. На открытых местах, где наст был прихвачен морозом, двигались быстрее, почти бегом. Но кончалась поляна, и снова приходило мучительное ощущение кошмара, когда снится: нечто страшное гонится за тобой, настигает, ты стараешься убежать, а ноги точно прихватывает магнит, и никак не можешь оторвать их от земли. Льдистый ветер крепчал, но пот катил с лица Игоря, куртки обоих курились, как прорубь в студеный день. Где-то в пути Валя остановилась, решительно расстегнула крепления. Выбившийся из сил Игорь спорить не стал. Они поменялись местами. В короткое время, которое потребовалось на эту остановку, мороз снова схватил их влажную одежду, она стала коробиться.

Двигались еще медленнее. Потом Валя опустилась прямо на снег, прикрыла глаза. Слезинки вытекли из-под очков, упали на шарф и тут же превратились в белые ледяные шарики.

— Все. Я больше не пойду. Сейчас или в километре отсюда, какая разница? — сказала она еле слышно. — Оставь меня, Игорь, прошу. — И она зарыдала.

Их одежда быстро задубевала на ветру.

— Встать! Сейчас же встать! — свирепо закричал Игорь. — Встать, черт тебя побери, девчонка! — произнес он тоном, каким командовал курсовой воспитатель в их суворовском училище. — Надеть лыжи! Быстро!

Как в полусне, девушка подчинилась, но пальцы уже не слушались, не могли застегнуть замка. Игорь застегнул, схватил горсть снега, оттер девушке руки, дохнул в недра расшитых варежек, надел их ей. То, что спутница стала беспомощной, будто неживой, вызывало в нем злую энергию.

— Вперед, ну!.. Да шевели ты ногами!..

И пошли. Лес скоро кончился, и перед ними развернулась поляна, будто сверкающим лаком покрытая настом, розовевшим в лучах заходящего солнца. Здесь, на юру, наст держал человека. Воспользовавшись этим, Игорь побежал так, что Вале пришлось уже нажимать и на палки. Теперь девушка целиком подчинилась воле спутника. И вот за поляной в густеющей синеве вечера они увидели телеграфные столбы, вершины которых потухавший закат еще красил в багрово-золотой цвет... Из последних сил Валя двинулась к ним, а потом, вырвавшись из снегов на наезженную дорогу, сбросила лыжи. Игорь воткнул их в сугроб на обочине. И оба побежали, держась за руки...

Их подобрал грузовик колхоза «Красный пахарь», возвращавшийся из Дивноярска. Шофер, молодой паренек, ровесник Ваньши Седых и, как выяснилось, даже его школьный товарищ, втиснул обоих потерпевших в кабину, включил отопление и нажал на газ. Через десять минут машина затормозила у одного из крылечек председательского дома. Уже знакомая женщина в черном появилась в дверях, осветила острым лучом карманного фонарика их иззябшие лица:

— Господи Исусе Христе, сыне божий! Говорила же вам... — только и сказала она, сразу все поняв.

Но не разахалась, не пустилась в расспросы. Даже не выразив удивления, молча втолкнула их в прихожую.

— А третий?

— Как, он не приходил? — вскрикнули одновременно Валя и Игорь.

И снова, все без расспросов поняв, черная женщина схватила шаль и, толкнув гостей к теплой голландке, выскочила из дому. Дальше все пошло как-то само собой. Появился высокий, худой, рыжеватый молодой человек с военной выправкой. Скупо расспросил, как и что. Тем временем у крыльца уже галдели люди, стучали лыжи, скрипел снег. Вскоре тот же грузовик, уже набитый людьми с лыжами, с фонарями «летучая мышь», несся по дороге, расшибая светом фар белую кипень метели. Все это вспоминалось потом Вале, как отрывки приключенческого фильма. Она сидит в кабине рядом с рыжим человеком, и тот спокойно, как будто люди теряются в тайге каждый день, выспрашивает подробности. За стеклом несется метель, и в голове все время толкутся с детства памятные стихи: «Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкою луна...» ... — Спички у него были?

— Наверное, есть. Он курит.

— Костер зажигать умеет?

— Не знаю. Но он, наверное, все умеет. Шумная выгрузка, возбужденные голоса, стук лыж, собачий лай. Женщина, похожая на монахиню, с ружьем за плечами, на широких лыжах, подбитых мехом, по-мужски шагает по насту... Огонек фонаря, блуждающий меж кустов. Крики: «О-го-го-го!..» Волчий тоскливый, щемящий вой... Яростный лай собак, бросающихся куда-то во мглу, со вздыбленными загривками, ощеренными мордами... Осколок луны в небе... Черные деревья, возникающие сразу из метельной мглы... И много времени спустя издалека чей-то ликующий призыв:

— О-го-го-го, сюда!..

Лыжи, знакомые лыжи с красной полосой посредине. Они втоптаны в снег под невысокой елью. Множество звериных следов. Огонек фонаря бежит вверх по дереву, и там, в ветвях, скрюченная фигура в пестром свитере.

— Э-гей! Ты там жив?

Молчание. Еле слышный сквозь шелест снега дробный стук зубов.

— Юрша, Ванятка, лезьте на дерево! — распоряжается рыжий. Но карабкается сам, ловко цепляясь за сучья, подтягиваясь на руках.

Сыплется сухой снег. Голос сверху:

— Ишь, ремнем привязался. Эй, там внизу, я разрежу ремень, неравно сорвется, держите.

— Держим.

— Принимай...

Валя цепенеет. Человека, ее друга, опускают, как вещь. Он жив, но не может шевельнуть ни рукой, ни ногой, не может выговорить слова. Он только клацает зубами.

— Спирт, ребята, у кого спирт?

Спирта не оказывается.

— Кто помоложе, скидавай полушубок: домой так добежишь! — распоряжается рыжий.

Какой-то парень сбрасывает верхнюю одежду. Полушубок напяливают на Пшеничного. Женщина в черном снимает шаль, окутывает ему ноги. Пшеничный превращен в тряпичный ком. До дороги его несут на руках. В машине Валя опять сидит рядом с рыжим. Дар речи вернулся к ней:

— Ух, какое же вам спасибо! Простите, как вас звать?

— Тольша, то есть это по-местному Тольша... Анатолий Субботин.

— Жених Василисы?

Субботин улыбается и сам спрашивает:

— А вы ее знаете?

— Как же! Мы же к ней в гости и шли, только не застали...

— Васёнка с геологической партией двинулась... Разве не слышали? Ушла. Нашли они там что-то такое, что и до лета ждать не дали... Москва заинтересовалась, торопит. — Помолчали. Субботин о чем-то задумался. — ... Беда у них в доме: дед Савватей плох. Гаснет, а внучки, любимицы его, и нет... Эй, Сергунька, давай прямо к больнице.

— К полуклинике?

— Ну, к поликлинике, если ты так хочешь.

И пока где-то там за дверью, в новенькой, пахнущей еще не лекарствами и дезинфекцией, а сосновой смолой больнице, Пшеничного, раздев, опускают в ванну, где плавает лед, в коридоре женщина, похожая на монашку, истово крестится староверским двуперстным крестом. Потом оборачивается к Вале и Игорю, что задумчиво стоят у двери:

— Предупреждала вас. Нет же... Тайга баловства не любит. Запомните это, если в наших краях жить собираетесь.