13

Андрей чутко прислушивался к тому, что происходит в зале и на улице, слушал шаги входящих. На лица их не смотрел, следил за их ногами. Бурки, катанки, сапоги и лапти выплывали и прорисовывались во взвихренных спиралях морозного воздуха. И от пристального вглядывания в них слегка кружилась голова, и казалось, что он лежит не на диване, а движется, едет в поезде.

Несмотря на этот обман и оцепенение, Андрей еще до гудка паровоза, еще до различимого стука колес уловил приближение к станции поезда и тут же снялся с дивана. Товарняк был не из тех, которым можно радоваться: на весь состав, не считая кондукторской, запретной, лишь одна подходящая тормозная площадка, да и та у теплушки с солдатами. Но Андрей решил во что бы то ни стало уехать именно этим товарняком и поверил, что уедет, переполнился радостью дороги. Той особой радостью, которая приходила вместе с яростью, бешенством и верой. И все невозможное становилось возможным. Неудача оборачивалась удачей. А частые неудачи лишь приучали его крепче держаться на ногах. Становиться всегда на ноги, как кошка, с какой бы высоты ее ни сбросили.

Прежде Андрей только и знал прятаться и уходить от людей, уходить не из недоверия к ним, а просто чтобы не мельтешить перед глазами, не напоминать им о себе, когда уже больше невмоготу. Но он уже не раз изменял этому правилу. И сейчас приспел тот самый момент. Андрей решил обратиться к людям, солдатам. Солдатам, не сознавая почему, он доверял.

Сейчас надо было только выбрать удачный момент и попроситься в теплушку. Он выжидал этот момент долго, прячась за стволами обескоренного и усохшего тополя, издали, из темени, наблюдая за всем происходящим. Вот молодцевато прошагал офицер. Прозвучали слова команды. И теплушка вытолкнула из своего красно мерцающего чрева двоих солдат. Солдаты побежали к голове состава и сгинули во тьме. Но скоро появились вновь, сгибаясь под тяжестью двух закрытых бачков.

— Оживайте, принимайте, — весело шумнули в полураскрытую дверь вагона.

— Что? — не торопились в вагоне.

— Щи да каша — пища наша. Украинский борщ и шрапнель с салом.

И бачки уплыли в теплушку, и солдаты исчезли в ней. Тут Андрей и затосковал и обрадовался одновременно. Затосковал, потому что сам почувствовал голод. Давно, очень давно не ел шрапнели — перловки с салом, а горячего борща не хлебал еще дольше. И если солдаты голодны так же, как он, они не скоро насытятся. Поезд может и уйти. А обрадовался он, потому что сытый человек сговорчивее голодного. Это давно известно. И Андрей закружил вокруг тополя. Отвязался от него, когда там, в теплушке, по его расчетам, обязаны были уже насытиться. И не ошибся, солдаты, видать, не только насытились, но и пересытились. Трое из них, смеясь и толкаясь, вывалились из вагона и пристроились к колесу.

Тут и подрулил к ним Андрей. Его приметили:

— Дуй к нам за компанию, мужик! Места хватит. Пристраивайся, чтобы колеса лучше крутились...

Начало было ничего, подходящее начало, обещающее.

— Мне до Малоярославца надо, — сказал Андрей, хотя надо было ему совсем не до Малоярославца, чуть поближе.

— Хватит и на Малоярославец, — не поняли его занятые делом солдаты.

— Мне надо в Малоярославец, — повторил Андрей, — бабушка померла...

— Померла? Родная или троюродная?

— Родная. — Андрея не испугало, что солдаты разгадали его ложь. Тут не во лжи дело, а в простоте. Чем проще, обычнее и очевиднее ложь, тем легче с людьми договориться. Начни врать сложно, все равно ведь не поверят и примут бог знает за кого, побоятся помочь. А так он весь для них как на ладони, свой, свойский парень.

— Сложная, брат, штука. Вторые сутки едем, а уже третья бабушка помирает. Останется Россия без бабушек.

— А ты, случаем, не сам ей помог отбросить копыта?

Вот этого Андрей не ждал от солдат. Не ждал, что с каши и борща можно так долго изгаляться над человеком. Что издеваются, это неплохо, но, когда без единого проблеска интереса и сочувствия к тебе, тут уж дело пахнет керосином. Тут уж шутки в сторону.

— Ну так возьмите меня сыном полка, — в отчаянье выдал самое затаенное Андрей. Выдал и замер. И солдаты разом иссякли, и юмор у них пропал. А Андрей, зажмурившись, ждал, как ждет бездомный пес пинка или куска хлеба.

— Эй, сержант, нарисуйся на минутку! — заставил его открыть глаза негромкий и вроде бы сочувствующий голос одного из троих.

— Молодые борзеют, — услышал он ответное из теплушки и приготовился бежать. Но надежда все еще теплилась в нем. Сержант спрыгнул на землю и набросился на солдат.

— Ну чего, салаги, старичка тревожите? Верешня, сколько мне осталось до дома?

— Месяц и пять суток, — вытянулся и щелкнул каблуками солдат, вызвавший сержанта. — Сделай еще одно доброе дело перед демобилизацией. Доставь внука к усопшей бабушке.

— Опять? — резко повернулся сержант к Андрею. — Надоели мне уже, Верешня, эти внуки. Гони их в шею. Жлобинский внук что у нас спер?

— Так точно, банку сгущенки, — щелкнул каблуками Верешня. — Не спер, а догадался, что я ему хочу ее подарить.

— Гомельский с чем ушел?

— Так точно, с сухим пайком, с булкой хлеба...

— А что тебе надо, малоярославский внук?.. Иди ты не к бабушке, а к маме... Знаешь, к какой маме?

— Знаю, — сказал Андрей. — Я на площадке тогда поеду. Вы уж меня не гоните. — Он был все же доволен: едет, едет. Не выгорело, правда, с теплушкой. Но теплушка — это роскошь. С солдатами у него перемирие, не прогонят они его с площадки, пожалеют. Мучить будет их совесть, что не взяли в вагон.

— Бабка окочурилась, и внук может дуба врезать, — донесся до Андрея неуместно веселый голос все того же Верешни, вроде как бы подначивающий кого-то.

— Разговорчики, рядовой Верешня... Мы же не на Малоярославец идем, на Орел. Не попутно внуку... — Это уже сочувствовал Андрею сержант. И чуть погодя опять его же голос: — Эй, рядовая шпана, поворачивай взад, похлебай хоть нашего честного солдатского борща.

Андрей уже был на тормозной площадке, и очень ему хотелось честного солдатского борща. Но он не поддался голосу и сочувствию сурового сержанта. Бог его знает, достанется борща или нет, а вот по шее схлопотать запросто можно. Это точно. С ним уже было однажды так. В том же Малоярославце. Поэтому не поддался он голоду и сейчас. Ко всему и обидно было: солдаты даже не приняли всерьез его просьбу, а как было бы здорово стать сыном полка. В гимнастерке и галифе он был бы недоступен ни милиции, ни Клинску.

Андрей уже забрался на площадку, уже скорчился там, привалившись к заиндевелому тормозному колесу, как к спасательному кругу, когда его вновь позвали:

— Выходи, рядовой, необученный, хлебать борщ. — На поручнях висел и нетерпеливо раскачивался, словно на качелях, Верешня. Весело щерил щербатый рот. Щербатые люди обычно всегда некрасивые, но добрые. Это Андрей приметил уже давно. Есть в них большая и непритворная человечность и понимание есть. Удивительно, что у таких людей нескладно не только со ртом, но и все остальное нескладное, как их только в солдаты берут. Вот на этого Верешню посмотреть: шея длинная, ноги длинные, и грудь огурчиком кверху заостряется. Хоть и в гимнастерке, а видно, что добрый, веселый и жалостливый. И Андрею захотелось, чтобы Верешня еще раз позвал его. И Верешня позвал:

— Ну, сколько мне ждать, жданки простынут!

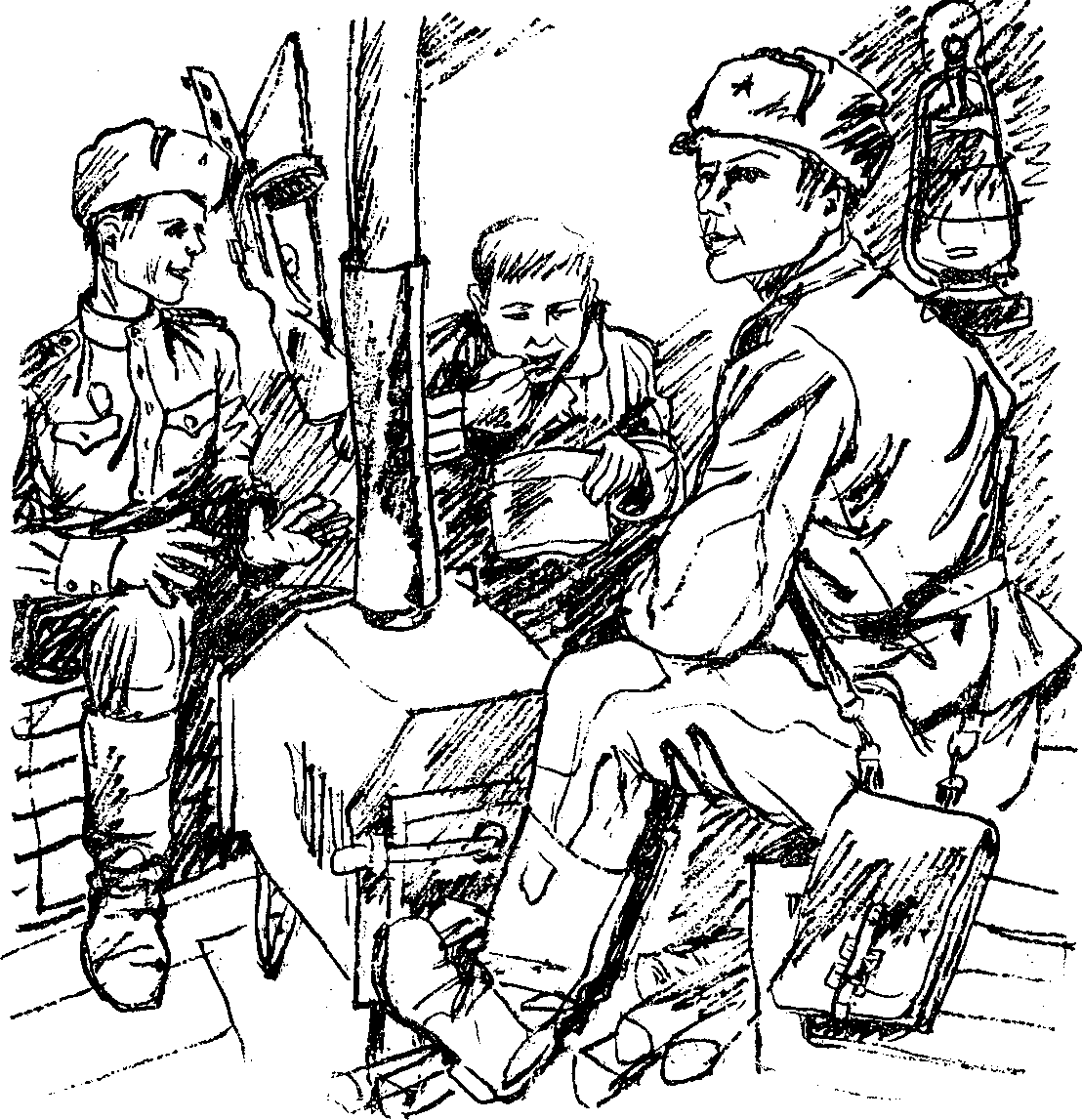

Борщ был обжигающе горяч. Настоящий солдатский борщ — с мясом, с жаркими сладкими кусочками свеклы, с рыжими проплешинами жира. Андрей видел эти проплешины, хотя «буржуйка», пристроенная посреди теплушки, и фонарь, подвешенный к потолку, давали не так уж много света.

— Добавки надо? — спросил сержант.

— А как же! — ответил Верешня. — Со дна пожиже.

Андрей уплел и добавку. Управился и с двумя порциями шрапнели. А поезд все не трогался. И он сказал себе: тресну, но буду есть, дождусь, пока ты не тронешься, окаянный. И дождался на четвертой порции перловки, что было уже, оказывается, совершенно излишне. Никто и не думал гнать его из теплушки. Солдатам пришелся по душе его волчий аппетит. Они, наверное, до своей солдатчины тоже не сладко жили.

И когда Андрей отвалился от тарелки с кашей, Верешня необидно спросил у него:

— Вошики есть? — И сам же ответил: — А как же. Так точно, есть. — И подмигнул ему: не робей, мол, воробей, живы будем — не пропадем. Теперь Андрей по сытому молчанию своего живота понял: не пропадет. Теперь уже не пропадет. Он захмелел от горячего. Ему захотелось сделать этим солдатам и в первую очередь Верешне что-нибудь приятное. Осчастливить их на всю жизнь. Потому что не было и нет на свете лучше людей, чем солдаты. Он готов был за них в огонь и в воду. Но солдатам, по всему, ничего от него не надо было. Они и так были счастливы. Развешанные по стенам теплушки, молчаливо покоились, предостерегающе отсвечивая чернью, их автоматы, весело трещала березовыми сухими поленьями чугунная «буржуйка», и колеса вагонов выстукивали что-то разудалое, веселое. Эх, жизнь-малина у солдат! Везет же людям.

Верешня взял веник и принялся обметать железный лист подле «буржуйки». Андрей кинулся к нему, завладел веником и подмел весь пол, даже под нарами. И все, больше он ничем не мог отблагодарить солдат.

— Почему убежал из дому? — спросил его сержант, когда он управился с этой нехитрой работой.

Андрей открыл рот и ничего не смог ответить. Заморгал, заморгал, глядя на солдат, и заплакал. Заплакал от большого желания сказать им всю правду и оттого, что нельзя было сказать ее коротко. Надо было начинать с самого начала, а где это начало, он и сам не знал. Но Верешня понял его.

— Не скули, малец, — сказал он. — Вот приедем мы домой, наведем порядок. Не плачь о том, что было, а радуйся тому, что будет.

— А что будет? — спросил сержант.

— Демобилизация будет, — засмеялся Верешня. — Всем. И ему тоже...

— Ну, ему-то еще рано, — опять вмешался сержант.

— Всяка бывает рана, колота и рвана....

— Я не ворую, — сказал Андрей. — Вот только...

— Будет еще. Научишься, — буркнул сержант. — Дело такое, стоит только раз руку протянуть.

За Андрея вступился Верешня:

— А я не знаю человека, который бы в жизни хоть что-нибудь да не украл. И ты, сержант...

— Но-но... — остановил его сержант. — Хочешь, паря, хорошо служить, умей уважать начальство.

— Я из уважения к тебе и напоминаю, чтобы ты, когда генералом станешь, помнил, что из пацанов вышел. Я, когда пацаном был, похлестче этого вытворял. Но завязал, сразу завязал. И мне все вот такие сегодня пацаны — родственники.

— Выставляешься много, Верешня. На дешевый авторитет работаешь.

— Твое счастье, что ты сержант, — обозлился Верешня. — Может, и правда, в жизни ты ничего и не своровал... Хреновый тогда из тебя пацан был.

— У нас деревня хороша была, — никак не среагировал на этот выпад Верешни сержант. — Честная деревня, все родственники в ней друг другу были. И замков испокон веку не ведали, и ничего не пропадало. Без замков мы жили, запомни, Верешня.

— Где же вы так жили?

— В Сибири, в Сибири, в деревне Перехляй. И не думай, что на свете один ты только добрый. Я в своей деревне тоже выучился в каждом человеке родственника видеть. Но жалеть всех подряд не кидаюсь. Жалеть человека надо. У нас в Сибири среди людей только человека жалеют.

— Вот за это, за то, что ты сибиряк, я и уважаю тебя, сержант, — сказал Верешня.

И Андрей тоже зауважал сержанта. Не такой уж он и сердитый, как пытается выглядеть. Гордый. И ему самому захотелось быть похожим на сержанта, стать сержантом, стать гордым и поехать жить в Сибирь, в деревню Перехляй, в которой нет замков. Он бы тоже тогда был человеком. Ведь вот сейчас и в Перехляе не был, послушал только сержанта из этой деревни, Верешню, и сам вроде бы уже становится человеком. Любит он сержанта, и не только потому, что он сибиряк: Верешня неизвестно откуда, но он его тоже любит. Солдаты они — вот в чем дело. И он, Андрей, для них также человек, чувствует это, видит и слышит. И в самом деле, он человек, факт. И Андрей зауважал и себя. Но что-то мешало ему заявить об этом, сказать, что он тоже человек и есть в нем гордость. Вырвалось совершенно неожиданное.

— Я не буду, не буду воровать, честное слово, — ни с того ни с сего вдруг поклялся Андрей. И сам поверил своей клятве и обрадовался: пусть ему нечем отблагодарить их за приют, тепло и еду, но он не обманет их. Он на всю жизнь запомнит эту ночь, Верешню, раскалившуюся докрасна «буржуйку». Можно обманывать, когда тебя ругают, когда тебя тянут за язык, вынуждают каяться, вяжут тебя по рукам и ногам, скручивают душу в бараний рог не силой, а невидимой, данной как бы свыше властью над тобой.

Совсем по-другому, когда ты сам, без понуканий и принуждения. Тогда ты рвешься, рвешься из последних. И невыразимо хорошо, когда тебе в такую минуту протягивают руку. И твои слезы падают на эту руку и жгут ее. Они жгут и тебя.

От жара «буржуйки» лицо Андрея пошло горячечными пятнами и запылало тем огнем, про который обычно говорят: кто-то вспоминает тебя, клянет. Клясть его было за что, он насолил уже многим, насолил Клинску, милиции. Но верил, что когда-нибудь оправдается перед ними. Надо будет оправдываться, потому что на свете немало и таких, как Верешня, он в долгу перед ними.

— Сидеть тебе, Верешня, на губе не пересидеть, — между тем внушал сержант. — Дисциплины в тебе нету. Не о службе думаешь, а бог знает о чем.

— А, чепуха, отобьемся, — махнул руками, как крыльями, Верешня. — Пацан, что поделаешь.

— Вот-вот, и тебе ясно сказано, что делать. Определено уставом и приказом: через плечо и — шагом арш!

— Артиллеристы, Сталин дал приказ... — затянул Верешня и оборвал песню, повернулся к Андрею: — Туго, пташечка, на свете жить?

— Туго, — сказал Андрей. — Еще как туго!

— Видишь, сержант, а по приказу должно быть легко.

— Разговорчики, — оборвал его сержант.

— Есть отставить разговорчики, — и снова затянул: — Артиллерист, зовет Отчизна нас... Петь можно? Не робей, воробей, живы будем — не помрем. Сержант у нас мужик что надо, хоть и отбудет скоро домой. Докладываю: сержанту Недбайло до дома осталось ровно тридцать пять суток... Так кто тебя ждет в Малоярославце?

— Я не в Малоярославец еду, — признался Андрей и назвал свою станцию.

— Что, бабушка уже переменила место жительства?

— Померла бабушка. Один я. — И Андрей рассказал все, что мог, о себе, куда и зачем едет.

— Видишь, сержант, какого замечательного пацана мы прихватили. А ты отказывался помочь ему. Губой мне грозил.

— На губу ты и без меня попадешь, — сердито ответил сержант.

— Это уж точно, как пить дать попаду, — вздохнул Верешня. — Со мной это не впервые. Аналогичный случай был в Бресте...

— Да я уж знаю, можешь не рассказывать.

— Я не к тому, чтобы рассказывать. Я к тому, что хорошо, когда под рукой всегда есть кто-то, кого можно на губу. Иначе ведь не меня, так тебя посадят. Губа для того и создана, чтобы не пустовать. А такие вот пацаны — чтобы всегда был аналогичный случай. Подрастай, парень, губа ждет тебя.

— Я готов, — сказал Андрей.

— Вот сейчас как врежу, — внезапно обозлился Верешня. — На анализ ничего не останется. Мы, детдомовские, и жалеть и бить — все можем. Шпарь, кореш, на нары. Утром, когда повернем на Орел, подниму.

Утром, лишь едва-едва забрезжило, Андрея поднял не Верешня, а сержант Недбайло. Солдаты еще спали. Андрей выпрыгнул из теплушки и на здании вокзала прочел название станции. Обрадовался: он был уже рядом с детприемником, езды до него оставалось совсем ничего. Махнул рукой стоящему в дверях теплушки Недбайло, поклонился ему и затрусил к вокзалу.

Уже возле вокзала он услышал, что кто-то гонится за ним, и, не раздумывая, рванул к товарняку (когда за тобой бегут, некогда раздумывать), намереваясь уйти под вагонами.

— Стой! Стой!..

Андрей оглянулся. Его настигал Верешня.

— Ну что же ты, дубина, не толкнул меня? — выговаривал, поравнявшись с ним, Верешня. — Вот, возьми... — и совал в руки и в карманы Андрею кусочки сахара-рафинада и конфеты «Барбарис» в замусоленных фантиках.

— Вот и все. Иди теперь, иди и не попадайся мне больше на глаза. — Повернулся и, косолапя совсем не по-солдатски, пошагал к теплушке.

Эшелон с солдатами отбыл. И только он скрылся в наступающем утре, как рассветную тишь оглушили два долгих встречных гудка и два встречных прожектора ударили друг в друга. Два ИСа поравнялись, ревнули еще по разу, приветствуя один другого, и начали тормозить, стишать бег несущихся за ними вагонов. Но паровозы, хотя и мощные, не могли сами сдержать вагоны. И тогда сухо щелкнули, прилипая к колесам вагонов, тормозные колодки. Задымили, загорелись сталь и чугун. Из-под колес потянуло дымком, забились в рельсы и шпалы, в изъеденный смазкою рыхлый снег красные искорки. Составы, идущий на запад и идущий на восток, остановились.

Андрей стоял между ними, продутый двумя встречными потоками воздуха, осыпанный непрогоревшими кусочками угля, придерживал готовую вот-вот взлететь шапку. Ему надо было на восток. И он примерялся к восточному товарняку. Но все тормозные площадки в нем оказались уже заняты. И не просто заняты... На каждой стояли люди с винтовками, в бараньих тулупах.

Андрей понял, что тут ему не проханже — ни вперед, ни назад, ни вбок, ни в сторону. И он не пытался уйти. Он понял, что попался, теперь уже попался.

— Ну, чего стал, дорогой? Ходи мимо, дорогой, не маячь...

Андрей растерялся, кто бы это мог говорить, кто его отпускает. Говорил солдат с ближней тормозной площадки. Андрей уже готов был юркнуть под вагон западного товарняка, но тут в этом вагоне распахнулись двери и в уши ударила гармоника. Из распахнутых дверей этого и других вагонов посыпались на землю люди. Душа у Андрея ушла в пятки. Он узнал этих людей. Узнал, хотя многие из них обросли щетиной, многие оборвались и порастеряли свою одежду. Но цвет лиц и цвет одежки был тот же, тот же. И выправка у людей была та же, прежняя, несмотря на запавшие щеки и отсутствие погон на плечах. И речь прежняя: гер-гер-гер.

«Мама, немцы гергечуть, надо утекать...» Кто это говорит, из какого это времени голос? Да это же его собственный голос, его слова, вернувшиеся к нему через годы. Он тогда сидел с матерью и родственниками на болотном острове. Он тогда первым приметил немцев, увидел, как они с собаками вышли на остров, услышал их речь и предупредил взрослых. Прибежал и радостно так выпалил:

— Мама, немцы гергечуть, надо утекать.

Для него тогда это была забава, не было страха, страх настиг его здесь, быть может, мать его передала ему с того света.

— Малшик... кнабе... киндер... — и огрубевшие ладони как током пронзают плечо. А раньше, тогда...

«Партызан, ублюдок...» — И свист пуль над головой. Пуль, несущих не смерть, а потеху. А сейчас...

— Малшик любит музык?.. «Камаринского», «Льявониху», «Бульбу».

Пляши, мальчик, пляши. Хочешь «Бульбу», хочешь «Камаринского». Ну, пляши! Ты же ведь уже плясал. Это неправда, что ты никогда в жизни не танцевал. Вспомни, вот так же зудели губные гармошки. Так же улыбались эти люди. И скулили у их ног псы. А может, это ты скулил? Нет, ты не скулил. Ты был бабочкой, ты взмахивал крылышками и притопывал ножками. И рука твоя была протянута к ним. И иногда бабочке что-то перепадало в эту руку... Вспомнил. Вот видишь, какой ты молодец. Так пляши же сейчас, пляши. Играют гармошки. Никогда в жизни не будешь плясать?

Никогда, никогда, никогда!

А тебе ведь сахар дают. Сахар суют в карман, к сахару Верешни — их сахар... Тебе гармошку дают: играй сам и веселись сам. Ту самую гармошку, которую ты выдрал у поленца с ручками и ножками и глазками. Бери, бери. Отвезешь ее Гмыре-Павелецкому и рассчитаешься с ним. И не будешь больше никому ничего должен.

— Пять дней — и я дома. А дома мой малшик иметь свой гармошка...

Ему втиснули в руку гармошку и зажали пальцы. И рука его будто закостенела. С вытянутой вперед рукой он пошел вдоль составов. Овчарки с восточного не удостаивали его даже взглядом. Но из запломбированных вагонов на него смотрели люди. Множество глаз. И эти глаза ненавидели его. Он чувствовал, потому что не мог сам посмотреть им в глаза, они давили его к земле, они сжигали его. За что? Может, они разозлились на него, что он взял у тех гармошку?..

И тут ему резанула уши тишина. Тишина стояла над землей. Два огромных состава, битком набитые людьми, замерли. И люди с винтовками, и одноглазые прожекторы сторожили тишину. И вымерла земля между двумя составами — один на запад, другой на восток. Белые лица в распахнутых вагонах, которые на запад, белые испуганные глаза.

Белые, закостеневшие, как на спусковых крючках, пальцы на решетках вагонов, которые на восток, и меж решеток, как меж прорези прицельных планок, замершие глаза. Глаза в глаза. И между этих глаз он, Андрей. И куда ему метнуться, к каким глазам, к каким вагонам?

Сердито в полной тишине вякнули паровозы. И составы разошлись. Один на запад, второй на восток.

— ...Ты что, примерз тут или прикипел? Я на тебя уже битый час гляжу, а ты как статуй...

Перед Андреем стоял невысокий мужичонка, небритый, щетинистый, одетый наполовину по-немецки, наполовину по-русски. Русскими были фуфайка, буденовка, обмотки и ботинки, немецкими — френч, выглядывающий из-под расстегнутой фуфайки, брюки. Андрей испугался. Этот человек вполне мог быть из того или другого только что ушедших товарняков.

— Чего дрожишь, будто кур воруешь, — мужичонка засмеялся. И по смеху Андрей понял, что он не мог быть в товарняке, который — на запад. Свой был этот мужичонка в смехе. Русский. Нос бульбочкой, глазки пуговичками, а на щеках ямочки.

— Я не злодей, — сказал мужичонка, — не убивец. Я вербованный. И бояться меня не следует, потому как я сам всех боюсь. И жить боюсь, и помереть боюсь, не знаю, что лучше. А ты чего боишься?

— Я ничего не боюсь, — сказал Андрей.

— Ну, тогда ты меня, наверное, и покормишь. Богатый, наверно. Хлеб есть и гроши?

Хлеба и грошей у Андрея не было, но были сахар и конфеты «Барбарис». И он протянул мужику дробок сахара и конфету, не потому, что этот человек понравился или он уже так сильно пожалел его: оказывается, есть на свете люди еще более нищие, чем он, оказывается, хорошо не только, когда тебе дают, но и когда ты можешь что-то дать.

— Забава, — сказал мужик, — не еда это. Но возьму, возьму. Отвезу детям гостинец. Пусть дети видят, что их батька не пустым ворочается с лесоразработок... И ничего у тебя больше нет?

Андрей вспомнил про гармонику и обрадовался. Выбросить ее просто так было жалко, вещь все-таки, но и держать при себе он не мог.

— Хорошая вещь, — одобрил гармонику мужик, — дорогая. Будем сыты. Украл?

— Украл, — кивнул головой Андрей.

— Молодец, — опять одобрил мужик. И с сожалением: — А я вот не могу. И никто не видит, а не могу. Протяну руку — и в карман ее, на привязь. Неделю уже бегу, а кормлюсь вот при таких, как ты, пацанах. У взрослых просить язык не поворачивается. Был бы слепой или безрукий. А то здоровый, только пыльным мешком из-за угла стукнутый... Ну, так чего с твоей музыкой делать будем? Играть умеешь? Я тоже не умею. А то б вывернули веки, подкурчили ноги и пошли с шапкой... Айда торговать. Авось, может, кому и нужна музыка.

И Андрей с мужиком отправились торговать гармоникой. Но на базарчике, шумевшем тут же через дорогу, у вокзала, никому их музыка не приглянулась. Все больше продавали, чем покупали: бумажные напарафиненные цветы, бумажные и полотняные ковры с лебедями и другими заморскими птицами и зверями, глечики и тарелки из глины, котов и собачки-копилки тоже из глины, молоко, простоквашу, блины.

— Зажрались, — сказал мужичонка, — гармонь за мясо не считают. Что делать будем?

Они стояли на крылечке деревянного домика с голубенькой дощечкой «Почта» и чуть пониже и помельче — «Сберегательная касса». Из дверей этого домика вышла бабка с киечком в руках и красным кирпичиком на веревочке за спиной. Кирпичик бабка, наверное, подвесила, чтобы меньше гнуться, но мало он ей помогал. Гнулась бабка. Второй кирпичик нужен ей был еще за спину. Но, видимо, второй кирпичик бабка уже не могла понести. А вот глаза у бабки были молодые и цепкие. Глазами и клюкастым носом она так и вцепилась в гармонику.

— Новая, — сказал мужик, — ни разу не лицованная.

— А грае? — сказала бабка.

— Кто умеет, у того грае.

— Пограй, — приказала бабка. — Да не ты, тебе я не верю, язык у тебя шустрый, без гармошки скачет. Вот ты пограй мне, — кивнула Андрею. — Грае, гляди ты. А с другой стороны?

— Грае и с другой стороны. Плохими не торгуем. Что поплоше — самим нужно, — оскорбился бабкиным недоверием мужичонка.

— Стой, стой, стой, — сказала бабка. — А не ты ли это, пройдисвет, моему человеку сапоги сторговал?

— Какие сапоги? — опешил мужичонка. — Когда?

— Яловые. Еще перед той ерманской войной, на Великдень... Добрые чоботы. Да мужик в них с базара так до дому и не дошел. Пока в руках нес, добрые были чоботы. А как дождик заморосил, одел их, десять шажков по мокрой земельке прошел, и душа из сапог вон — пальцы наружу. Вместо кожи на подошву ты хлебную корку приладил. Признавайся, пройдисвет.

— Побойся бога, бабка. Да в ту ерманскую я еще без штанов-то ходил.

— Не прикидывайся мне, не прикидывайся. Ране-то без штанов до свадьбы ходили. Сыну я своему первые порты на свадьбу сшила. Так он, сердечный, до того не привык их носить, что за гумно сбегал и оставил их там, за стол без портков заявился... Без штоников, в рубашке до пят, сердечный, заявился... — И бабка заплакала. — Погиб он у меня, родимый. Убили ироды, в танке живьем спалили. А я вот жить должна, сына его, внука мне, растить.

Андрей готов был отдать бабке гармонику задаром. Его это была бабка, он был ее внуком. Его бабки сын тоже живьем сгорел в танке. Под Сталинградом.

— Под Сталинградом, — сказала бабка. — Под Сталинградом лежат мои детки. А мне грошики за них, грошики. Пензийка на внука... Гармоника-то ваша, чать, всю мою пензийку и потянет? Вы по-божески, по-христиански со мной.

— По-хрестьянски, бабушка, по-хрестьянски. Дай нам что ни то на кусок хлеба. И пусть грае твой внук, — сказал мужичонка.

— А скажите мне, деточки, на гармонике лучше, чем на гребенке, или, может, все-таки гребенка лучше, дешевле?

— Если заводить музыку, то уж лучше гармонику.

— Вот и он говорит. Батька у него гармонист был, да я, пустая голова... проели мы его гармонику... — Бабка совсем согнулась в три погибели и полезла за пазуху. Достала из-за пазухи узелок, развязала его. В узелке оказался еще один узелок, а в нем — белая хусточка, а в хусточке — исписанный каракулями тетрадный листок. В нем и были деньги. Пять красненьких потертых бумажек. Бабка посмотрела на мужика и отделила две, посмотрела на Андрея и добавила еще одну. Посмотрела на него еще раз и нерешительно потянулась еще за одной красненькой.

— Хватит, — сказал мужичонка. — Хватит. Спасибо тебе, добрая душа... А чоботы я твоему человеку не подсовывал. Не было у меня в жизни яловых сапог.

— Я знаю, — ответила бабка, — по ногам вижу. Я знаю ноги, которые привыкли к чоботам... Может, свечечку за сына поставите. Иваном наречен был... А коль неверующие, выпейте за Ивана, сына Иванова и внука Иванова.

— Выпьем? — это мужичонка уже спрашивал у Андрея. Андрей промолчал. — Выпьем, — сказал мужик, — грех не выпить.

И направился к молодухе в пуховом полушалке и трех фуфайках, надетых одна на другую.

— Вот эти два огурчика и два куска хлеба, — сказал мужичонка и бросил на доски перед молодухой три бумажки. Молодуха протянула хлеб и огурцы, но мужик не уходил.

— Чего тебе еще? — спросила женщина.

— Как будто первый раз замужем. Лей... сыпь, сыпь, себе еще намолотишь.

— Так мало у вас, не хватает, — сказала молодуха.

— Давай, давай. Прокурор добавит. Он еще не пробовал твоих огурчиков?

— Ну народ, ну народ пошел. Хуже вчерашнего. — И молодуха в сердцах сунула мужичонке зеленую бутылку с бумажной размокшей пробкой. Мужичонка потянул Андрея за будочку, перед которой были развешаны цветастые ковры с лебедями и пальмами. Лежало там, за будочкой, на грязном, загаженном снегу два ящика и стаканчик стоял на одном из ящиков.

— Меня обзывают Иваном, а тебя как величают?.. Ну, давай, Андрей, помолясь, за Иванов сначала.

Иван налил себе до краев и опрокинул стакан в рот, выцедил до капли.

— Отгон, вода, а не самогонка. Но и на том спасибо. Наливай себе сам...

И Андрей налил. Не мог не налить. Страшно было думать, как будет играть этот бабкин внук, сын Иванов, на губной гармонике. Как она будет играть, какие песни? Чьи? Выучится ли немецкая гармоника русским песням?

Выпил и совсем не почувствовал силы водки. Не было в ней силы. Или, может, она легла на огонь, который жег его изнутри.

— Так откуда ты и куда путь держишь? — Иван уже допил остатки самогона, и глаза его осоловели, речь стала медленнее и голос тише, будто он прислушивался, вспоминал что-то не очень радостное, не очень веселое.

— Не ждут меня дома, не ждут. Я по весне приехать должен с деньгами. Хата завалилась, пересыпать надо. А я вот гол как сокол. Не идут ко мне деньги. Поехал за деньгами, да чуть там богу душу не отдал. Сыро, голодно, лихорадки, чирьи. Оделся ночью и ноги в руки. Что будет, что будет? Подъемные брал... То ли посадят, то ли корову сведут. Куда ни кинь — всюду клин!

— Всюду клин, — поддержал его Андрей. — Вот и у нас в Клинске... — Его потянуло выговориться перед этим незнакомым человеком, рассказать ему. И он рассказал о дядьке с теткой, об отце и матери, о детприемнике и Тамаре.

— Любишь ты эту грузинку, — выслушав его, сделал неожиданный вывод мужичонка, хотя Андрей ему ничего и не говорил о любви. — Это хорошо, когда человек на земле что-то или кого-то любит. Без этого нельзя, нельзя. В наше время девка все. Да, хорошая девка все. Ты держись своей девки, держись. Бабы, они мудрее нас, мужиков. Вот и моя, только я стал собираться на эти лесоразработки, говорит: «Ну, куда ты съезжаешь, куда? От Москвы до Ракова житка одинакова, там хорошо, где нас нету... А мы всюду». — И мужичонка замолчал, нахлобучил поглубже буденовку и затих, будто задремал. Андрей поднялся и попытался потихоньку уйти, но оказалось, что мужичонка не дремал.

— Посиди, посиди еще со мной, — попросил он Андрея. — У меня у самого такой же, как ты. И не один. И не знаю, увижу ли их. Хватит ли совести заявиться домой. А то похожу, похожу возле хаты, погляжу на них издали и — куда глаза глядят...

Андрей присел. Мужичонка продолжал:

— Дуй прямиком до своего детприюта. И не оглядывайся. И не спокусайся на чужое. Будешь человеком. Если государство к тебе жалость имеет, оно выведет тебя в люди. Иди теперь, иди, и я скоро подамся. Разные у нас с тобой дороги. И не пей, не пей. Вырастешь, вот тогда за Ивана и выпьешь...

И Андрей дунул прямиком, не стал обходить будочки, перепрыгнул через забор и побрел к дороге по целику, утопая по колено в нетронутом чистом снегу. Выбравшись на дорогу, оглянулся. Мужик стоял у забора и смотрел ему вслед, махал руками и кричал в спину:

— Иди, иди прямиком, не оглядывайся! Прямиком...

Смешно и жутко было смотреть издали, с дороги, на мужика. Будто не человек там, у забора, а ворона на заборе. Старая, облезлая, растрепанная ворона. На почерневшем дряхлом заплоте и черными, грязными казались лебеди на коврах, развешанных на этом же заплоте по обе стороны от мужика, иззябшими, черными были пальмы. И как чудо некое, между ним, Андреем, и мужиком белый, незамаранный снег и цепочка следов на нем, его, Андреевых, следов.

Андрей было махнул мужику, разжал губы, хотел что-то крикнуть ему ободряющее, обнадеживающее. Но таких слов у него не нашлось. И он повернулся и побежал к станции, потрусил рысцой, чтобы не дать морозу прихватить ноги, чтобы быстрее забыть эту случайную встречу. Туманила голову, вязала язык капля самогона, принятая им на базаре. В голове и в ногах были одновременно легкость и тяжесть. А ни легкости, ни тяжести нельзя было ему поддаваться, нельзя было расслабляться. Не закончилась еще его дорога. Близок и далек был еще его дом. И корил он себя за тот глоток вонючего зелья, которым хотел его успокоить и согреть мужик. Знал ведь: выбираясь в дорогу, нельзя не то что водки, воды в рот брать. Выбираясь в дорогу, не пили и воды клинские мужики. Вода, она водой и выходит, слабит ноги и тело. Ступать на дорогу надо свежим и сухим, как гриб. И чтобы стать свежим и сухим грибом, немало ему сегодня придется побегать, погонять себя.

И Андрей минул вокзал, где бегом, трусцой, а где шагом еще раз обошел город, пока не выспела в нем решимость и отвага, пока не почувствовал: все, он готов для дороги. Ничто не своротит его с пути, ни добрые руки, ни добрые глаза, и не остановит его.