Книга: Том 1. В краю непуганых птиц. За волшебным колобком

Назад: Глава VI. Согласие Дмитрия Ивановича

Дальше: Черный Араб*

Никон Староколенный

I

В тот самый год, когда в Новгороде хлеб дорогой был, пришел в село Еруново на Ильмень-озеро Никон Дорофеич Староколенный, степенный человек, но только беспаспортный. Что он у себя на родине натворил, отчего у него паспорта не было, никому он не сказал, да не очень и спрашивали: в то время волю давали крепостному народу, много такого разного люда слонялось по Руси, а в глухих местах давно уже привыкли к беспаспортным. Поп, дьякон, дьячок – так и набросились на Староколенного: пришел человек, свет видавший, мастер на все руки и притом еще божественный. В Ерунове от рыбаков что услышишь хорошего? Глухое место: впереди вода, за водой лиманы и всякие такие непроходимые места, позади мох. Рыбак по рыбе хороший человек, а в одиночку, чтобы с ним поговорить – о чем говорить попу с рыбаком? – все о тех же сигах. А тут пришел человек новый, речистый, и жена у него, Анна Ивановна, красавица и хозяйка не хуже любой попадьи. Дьячок стал ходить к Никону Дорофеичу с церковными книгами: вместе читали Писание по славянским буквам; дьякон ходил слушать и спорить; любил горячие споры, и бас у Никона был хороший, дьякон басы любил; поп ходил больше из-за дьякона: с первых же дней у Староколенного с дьяконом такие забавные споры пошли, что как сцепятся – пух, бывало, от обоих летит, будто перетрясают старые подрясники. Никон Дорофеич смотрел на славянские буквы Писания как на кирпичи от веков сложенного здания, а Библию-книгу хоть и не считал, как многие простые люди, что прямо с неба упала, но верил твердо, что рукой писана нечеловеческой.

– Верю в невидимое, – говорил он, обращаясь к попу, – а дьякон верит только в видимое.

– Человек ты с оперением! – одобрял батюшка.

Дьякон сердился.

– Какое у него оперение? Начитался староколенный человек, и все тут; книга книгой, а ты и жизнь разумей, – понимаю, новую жизнь. Я верю как в невидимое, так и в видимое.

– Ум критический, – одобрял поп и дьякона.

Рассерженный Никон брал в руки Библию и отвечал:

– Долго ли ты, дьякон, будешь хромать на оба колена! Моя вера – вот! Не будь этой книги, все бы мы друг друга заели, как дикие, некрещеные людоеды, эта книга нам зубы опилила.

– Книга не опилит зубов, – смеялся дьякон, – это, братец, так идет само: живет человек, привыкает, научается и зубы теряет. Вот науку ты отвергаешь, а оглянись на себя, что на тебе без умысла человеческого: рубаха, штаны, сапоги, кушак, шапка, только что борода своя.

– Не своя, а божья, – ты пустяки-то брось, науку там, одежду, а вот о бороде давай говорить!

И пойдет, и пойдет… Попу любо: смотрел как на петушиный бой.

От книги и науки непременно перейдут к воле, и еще бы: время такое было, что всякий о воле говорил. Дьякон стоял за волю, Никон Дорофеич – за палку.

– При воле палка нужна! – твердил Никон Дорофеич.

Дьякон придирался к словам и смеялся над волей с палкою.

Безземельный Никон Дорофеич не о той воле думал, что Дьякон; ему хотелось земли, землю он волей считал, а при воле суд хотел строгий и праведный, так, чтобы ничего у человека своего не было, а чтобы все от бога. Праведный, строгий суд и называл Староколенный палкою.

– Какая же воля из-под палки? – смеялся дьякон.

– А какая же воля без палки? – отвечал Никон. – Глупость одна, этого всегда было довольно, иди, дури, свет не заказан, свет на воле стоит.

Занятные споры бывали. И до того к Никону Дорофеичу поп с дьяконом наездились, что редкий, редкий день, бывало, без них пройдет. Это заметили в Ерунове рыбаки и стали к пришельцу относиться с почтением и считать вроде как бы за богатого.

В ту осень, когда Никон пришел в Еруново, хлеб везде дорог был, и рыба не ловилась, ненастная погода чуть ли не с Успенья пошла без отрыву, так что в город проехать нельзя было (а из Ерунова в Новгород одна дорога, лодейная, через Ильмень и по Волхову). Расчет у Никона Дорофеича был, когда шел в Еруново, поставить масленку – льну в этом краю много сеяли – и денег для этого занять в Новгороде. Когда пали осенние ненастные погоды раньше времени и проезду по озеру не стало, все расчеты Никона расползлись, и остался он в чужом селе так. Маленькому, опущенному, когда есть нечего, легко с ручкой пойти, а как идти Никону Дорофеичу? Говорили про него в селе, что богатый человек, самостоятельный, попов каждый день принимает, а вот с ручкой пошел… Униженному низиться, а высокому падать. Трудно стало Никону Дорофеичу.

В ночь под Воздвиженье Анна Ивановна погребла муки, и нашлось только ребятишкам на колобок, ради потехи.

– На завтра у нас, Никон Дорофеич, хлеба детей накормить – не знаю, хватит ли.

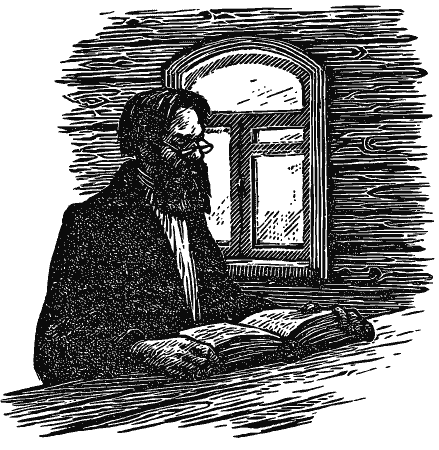

Так тихонько сказала Анна Ивановна, не жалуясь, на ходу сказала от печки к столу. Никон Дорофеич сидел за столом и читал Евангелие на том самом месте, как пятью хлебами насытились несколько тысяч народа.

– Ладно, Анна Ивановна, погоди: будет у нас день, будет и пища.

Не читай Никон Дорофеич Евангелия, откуда бы взяться духу ответить так: расчет был простой: хлеба нет, взять неоткуда, завтра идти побираться. Но в невидимое твердо верил этот человек, прочитанное принимал за первую истину и переводил на жизнь. Перевел он и тут…

Ничего не ответила Анна Ивановна, помолилась богу и спать легла. Никон Дорофеич не лег, а принялся читать Писание. Бывало с ним, что под праздник всю ночь просиживал над книгами. В этот раз далеко до полуночи у него вдруг остолбенели глаза. Прислушался к погоде: бунтует озеро и гукает, – есть такая примета на Ильмене: гукает озеро, не быть благодатной погоде вплоть до мороза. Оттого, может быть, и остановились глаза у чтеца, что где-нибудь в сердце была все-таки мысль о завтрашнем голодном дне. Пробовал Никон Дорофеич много раз приниматься вновь читать, но не мог, – худые мысли все больше и больше поднимались наверх. Протер очки, прижмурился – ничего не помогает, ум замутился, голова – как зоб набитый, и на сердце тоска и страх, словно оторвался от людей, заблудился в лесу и уж не хозяин себе человек, а деревья, елки, курносые сосны, птицы и звери хозяева.

«Нищий я, нищий, завтра с торбой идти!» – подумалось.

И вдруг, когда дошла тоска уже до самого, самого дна – так бывает – стало покойно: словно кроткий свет осиял душу человека в самую тяжелую минуту, поднялся, встал и пошел и пошел…

Оглянулся Никон Дорофеич на свою семью: лежит Анна Ивановна, румянец на щеках играет, а груди по обеим сторонам близнецы сосут.

«Баба-то, баба-то какая у меня, – подумал Никон Дорофеич, – а я говорю – нищий!»

Развернул книгу, что откроется, – загадал, – то и – прочесть. Открылась книга Товита, и чудо совершилось большое, – так понимал Никон, – то не мог читать, глаза больные, а то вдруг с такой радостью и с такой легкостью и читалось и понималось, что будто и не сам читаешь, а кто-нибудь открывает. И открылась Никону Дорофеичу из книги Товита радость великая жизни, так что уже долго спустя, когда спать ложился и посмотрел на свою Анну Ивановну, прошептал, как Товия:

«Не для удовлетворения похоти, но поистине, как жену; благослови же, господи, помиловать меня и дай мне состариться с нею».

II

В эту бурную осень много тонуло рыбаков на Ильмень-озере. Вольному воля, да и кормиться же нужно, – едет в бурю смельчак на большое озеро и пропадает. В храме – так понимал Никон Дорофеич – жизнь этих пропащих людей продолжается, родные молятся о своих, покойники с живыми соединяются, невидимое с видимым, свет не обрывается, путь к царствию божию не зарастает. Так Никон Дорофеич понимал, а сердцем чтил обряд и за неправильную службу больше и ссорился с дьяконом. В праздник Воздвижения заметил он с клироса, что орарь у дьякона кое-как подвязан, и об этом шепнул ему. Дьякону это не понравилось, и так с неправильно повязанным орарем он и продолжал читать ектению. Не стерпел Никон Дорофеич:

– Отец дьякон, лента у тебя, а не банная мочалка; назначено по ней богу молиться, а ты спину чешешь!

– Уходи…

«К черту», – хотел дьякон сгоряча сказать, но тут как раз в церковной ограде петух запел, дьякон спохватился и поправился.

– Уходи к петуху! – тихонько пробасил и запел «О свышнем мире» все по-прежнему с неправильной лентой.

Тошно было смотреть на дьякона Никону Дорофеичу, да и свое-то нет-нет взбредет на ум: дома есть нечего. После обедни пошел к попу просить куль хлеба взаймы, – знал, что житница у попа была полная.

Чуть для виду помялся было поп и уж хотел было за мукой идти, откуда ни возьмись дьякон и шепнул что-то попу на ухо. Может, напомнил попу, что муку просит беспаспортный, а может – другое что, насчет ораря.

– Нет, – говорит поп, – дам я тебе куль, самому не хватит.

Нет и нет. Больше не стал просить Никон Дорофеич и, поговорив о том, о сем, как ни в чем не бывало пошел домой. И как ни в чем не бывало все сытые после обеда собрались у Никона: и поп, и дьякон, и дьячок. Хозяин и виду не подает, что обижен, Анна Ивановна королевой ходит, и, не пикнув, с печки, как жуки, смотрят на гостей ребятишки. Глядел, глядел дьякон на Анну Ивановну, красавицу, – был навеселе, размыло его, – и по-своему, по-дьяконски, пошутил, мигнув на ребятишек.

– Ну, Анна Ивановна, шейте к завтраму три торбочки-

У Никона волосы на голове пошевелились. Круто хотел поступить с дьяконом, но сдержался и ответил как следует:

– Что ты, дьякон, мне торбу сулишь, разве от тебя торба? Торба от бога.

Не вышла шутка. Прикусил дьякон губу. О том, о сем речь заводил поп, спор в этот день не наладился, и невеселые разошлись по домам гости спать или слушать, как воюет Ильмень-озеро.

Села к окошку Анна Ивановна. Гукает озеро. Катятся белые гребешки. Ни одного паруса между волнами. Ни единого человека на пути.

– Торбу сулит, экое дело, – молвил Никон, – да разве от человека торба?

Ребятишки на печке заплакали. Испугались торбы или есть захотели?

– Видно, и бог уж указывает торбу шить, – сказала Анна Ивановна.

– Нет! бог мне с торбой идти еще не указывал.

Только успел эти слова вымолвить, нищий в окошко постучал костылем.

– Хлеба не нужно ли?

У нищих всегда так: просят, просят, а то и девать некуда, продают.

– Нужно бы хлеба, да сейчас не при деньгах.

– Ничего, через месяц я опять той же дорогой пойду, приготовь, я поверю.

Пришел нищий в хату, вывалил торбу на стол, свесили: десять фунтов.

– Ух, караван пришел! – повеселел Никон после нищего. – Видишь, Анна Ивановна, говорил я тебе: будет день, будет у нас и пища.

С самого начала, с Бытия, стал вечером Никон читать, как начались звезды, и вода, и суша, и солнце, и луна, и рыба, и как человек начался, и как согрешил, размножился, и настал потоп. Когда Ной праведный сел в ковчег, подумал: «Вишь ты, мир-то какой тоненький: на едином человеке держится», – а когда снова человек размножился, радостно воскликнул: «Мир тоненький, да длинный, не обрывается!» И на себя перевел: «Вот и я так же думал, что с торбой пойду, а бог сколько хлеба дал, и завтра тоже: будет день, будет и пища».

Дьякон рано прибежал на другой день.

– Ну, что ели?

– Ели хлеб!

– Откуда взяли?

– Бог дал!

Пришел поп, дьячок, все спрашивают: «Ели?»

– Бог дал! – отвечает Никон. И рассказывает им о Ное праведном с самого начала и до конца и спрашивает, что это значит, если перевести на человека нынешнего времени. Дьякон хотел как-то по-своему истолковать, но Никон остановил.

Притча о Ное праведном значит, что он в бога веровал, а не в дьякона.

– Вот ты меня вчера в кусочки посылал, а я тебе ответил, что торба от бога. К тому говорится притча о Ное, что единым человеком мир держаться может: мир тоненький, да длинный.

– Эк, заехал куда! – засмеялся дьякон. – Себя за Ноя праведного почитает, какой самозван нашелся.

Это слово очень обидело Никона: не от себя он говорил, а от Писания, и не собой гордился. Обиделся и, дал ответ:

– Не смейся, дьякон, не к тому я речь веду: хорошая собачка на охоте надышкой идет, а плохая все в следах ковыряется, – ты идешь, как плохая собачка.

Их, взвился дьякон! Много было попу в этот день удовольствия.

– Не ворует ли? – шепнул дьякон попу, выходя от Никона.

Осмотрели житницы, – нет, незаметно. Спрашивали, не собирает ли.

– Ему ли собирать! – удивлялись рыбаки.

Что в самом деле бог дает, ни поп, ни дьякон не верили.

И другой нищий пришел к Никону и еще принес хлеба. Изба на краю стояла, и нищим тут был самый ход. Целый месяц семья торбочками кормилась, и никто в селе об этом не знал. Потом установился зимняк, покатил Никон в Новгород, денег добыл, закурилась масленка, и пошло дело день от дня лучше и лучше. По началу зимы сено было дешевое, стал это сено Никон скупать и корову завел, и другую, и третью, рассчитывал к весне выпросить у рыбаков где-нибудь клок земли и зажить хозяйством, как вечно жили его деды и прадеды.

У дьякона тоже много было скота; после Крещенья подобрался у него корм, и собрался дьякон в город сено покупать. Вдруг потеплело, испортилась дорога. День ото дня откладывал дьякон поездку, думал все, подморозит. А весна вышла ранняя, пошли дожди без отрыва, расползлось все, и Еруново опять на месяц от всего света отрезало. Ревет голодный скот у дьякона, плачет дьяконица, слушать жутко. Своим сеном Никон Дорофеич не называется, а дьякону просить совестно: осенью человека с торбой пустить хотел. И съела забота дьякона, как дождь весенний снег; идет мимо Никонова двора, шатается, как вешняя веха.

– Куда, дьякон, идешь, шатаешься? – спросил Никон.

– Иду скот резать.

– Зачем резать? Возьми у меня сена.

Распахнулась лисья шуба у дьякона, бежит, то упадет, то подымется и опять бежит, словно летит. Взял сена, накормил скотину, стих рев, и дьяконица плакать перестала. На шестой неделе дорога наладилась, и пошла дьяконова ладья в Новгород. А на седьмой неделе а Великий четверток сытый дьякон снова пришел в гости к Никону Дорофеичу, увидал, что он церковные книги с псаломщиком читает, и говорит:

– Что вы читаете-понимаете, только книги рвете! Эти слова ущипнули Никона.

– Читаем мы, – отвечал он, – как господь пятью хлебами насытил столько народу, и короба остались. Так мы вот и разгадываем: кому же короба пошли? Полагаем, что скот голодный был, так и скотинку накормили.

Ни слова дьякон не ответил, вышел, а вечером во время стояния прогнал с клироса Никона. Горько было такому человеку стоять опозоренному, и не мог он молиться так, чтобы не читать и не петь. В светлую заутреню со слезами подошел Никон к дьякону и просит прощения, а дьякон давно уже раскаялся. Облобызались враги и запели вместе басами: «Утренюем утренюю глубоку». Это узнала дьяконица и тоже подошла к Никону прощенья просить за Дьякона. И весь народ в селе узнал за эту зиму, какой справедливый и божественный человек Никон Дорофеич, бог с ним и с паспортом! Разве паспорт человека делает? о светлое Христово Воскресенье выпили, погуляли на его счет и отвели ему на житье Кладовую Ниву, что в глухом лесу на речке Видогощ, впадающей в Ильмень-озеро. А на Фоминой Никон поднялся и со всей семьей, со всем своим скотом поплыл в свои владения.

III

Лес и мох окружают Кладовую Ниву, мох искрещен тропами; по одной ходят бабы за брусникой и журавиной, по другой – за грибами, по третьей – молиться богу к Отрокам. На Кладовую Ниву лесом тропа идет между пнями, замеченными крестиками, между лохматыми кочками и ямами. Самый божественный крестьянин живет в Кладовой Ниве, а крещеные люди идут по тропе и, попадая в ямы-колдобины, чуть не на каждом шагу согрешают. Лесная нива исстари зовется Кладовой оттого, что в сопке под елями будто бы клад зарыт. Три раза видела Анна Ивановна сон о кладе и три раза говорила Никону Дорофеичу. Первый раз, услышав сон о кладе, он сказал: «Не мною клад зарыт, не мною откроется». Второй раз помолчал, третий раз так посмотрел на жену, что клад ей перестал видеться. Красавица Анна Ивановна была, и жил с ней Никон так, что дурой никогда не назвал, и все-таки она против него губ помочить не посмела и, если муж справа идет, влево уж не посмотрит. Так же и дети росли, как отростки березы и дуба: береза нежит, дуб учит; все, как хотел Никон: в ней, матери, была земля – воля, в нем – строгий, праведный суд, воля и палка сошлись в одно, и росла семья в лесу, как и все растет.

Бывает, береза на ниве стоит, словно вышла из темного леса богу молиться, и за ней вышли малые кустики, и на опушке дуб стоит здоровенный, глядит: правильно ли молится березка с детьми.

Так бывает и в крестьянской семье. Впереди мать стоит у самой иконы, молится:

– Господи, Иисусе Христе!

– Сусе, Сусе Христе! – шепчут дети за ней.

Отец, как дуб, стоит позади, зорко смотрит: чуть кто из ребят ногу отставит, сейчас подойдет и хлестнет ремешком по слабой ноге; или почешется кто в затылке – потянет за пискун-волос.

По отцу ведут себя маленькие дети, по матери молятся, учатся с губ. Шепчет привычную молитву мать и, бывает, усталые глаза отведет к окну; тогда все дети, один за другим переводят глаза в окно. Бог теперь там, куда мать смотрит, где седой туман обнял сосны, оставил только самые верхушки, и между верхушками красный месяц поднимается. Бог теперь там, все дети повернулись туда, и даже самый маленький, что, распустив лапки, кланялся в землю, теперь смотрит туда. Бог теперь там, между верхушками сосен у красного месяца.

Хлоп! – ремешок по босым ногам: не на месяце бог написан, а на иконе.

– Помяни, господи, дедов: Говрюка, Митрака.

– Митрака! – шепчут дети за матерью.

– Тетку Авдотью и Акулину!

– Кулину.

– Братчика Ваню.

– Ваню!

– Всех знающих и незнающих.

– И незнающих!

– Присыпушей, удавышей, заливушей, рай им светлый, пуховым пером им землица.

– Пуховым пером им землица!

Жить бы так и жить, да вот не один он такой, Никон Староколенный, в лесу. За Кладовой Нивой в том же лесу есть Высокое Поле, и там не одна изба, а пять, и у реки против каждой избы стоит баня. На пять семей и одной бы бани довольно, но вот, стало быть, хорошо же на Высоком Поле живут, когда все в разные бани ходят.

А за Высоким Полем есть деревушка, за нею погост, и так все шире и шире мир человеческий вплоть до главного города, где царь живет, и до святого города Иерусалима, где пуп земли. Много всякого люда идет через Кладовую Ниву в погост к Отрокам, а из погоста в базарные дни в Новгород. Многие заходят к Никону кваску попить, и слышит он от людей, что мир человеческий изменяется к худшему.

– Что далеко ходить? – указывает Никон на лес, где сам живет.

Была под кнутом и палкой канава прорыта во мху. С погоста и Высокого Поля и Кладовой Нивы в ту канаву стекала вода, и год от года становились суше лес, гуще луга, плодороднее нивы. Теперь, когда палку отменили, засорилась канава, никто не хотел ее чистить, луга мохом покрылись, нивы опять стали мокрые.

– Человеку палка нужна, – говорил, жалуясь на это своим гостям, Староколенный.

Гости вяло отвечали:

– Палка-то палка.

Бывало, старик увидит поломанную изгородь, позовет молодого хозяина, отстегает его, и опять изгородь новая. Бывало, старик идет, молодежь встает с лавки: «Здравствуй, дедушка!» – «Здравствуйте, здравствуйте, деточки!» – только и слышишь. Ныне стариков ни во что не считают.

– Это не воля, а слабость, – говорил гостям Староколенный.

– Слабость-то слабость, – вздыхали гости, слушали, а канаву не чистили, изгородь не ставили и стариков не почитали.

И так Никон разошелся с миром. И когда вечером, в осеннее дождливое время, приходилось читать ему о Ное праведном, то казалось ему, заливает потоп всю землю и время близится строить ковчег и начинать жизнь исстари новую. Думы думами, но не коснись самого человека, самой жизни его, станет разве он выходить из себя? Дни шли за днями, и месяцы, и годы, и так незаметно перешел бы Никон в запас к тем старикам, что вечно сердятся на все новое и стоят, как седые кочки в лесу под молодыми березками, и молодые березки вырастают от них корявыми, и елки низкими, и сосенки курносыми.

Парень – Волк задел Никона. Оказался на Высоком Поле такой злодей парень. Поймал его у себя в хлеву Никон и так поучил, что на четвереньках приполз Волк домой. И вскоре после этого загорелся у Никона тот самый хлев, где он Волка бил, и сено в разных местах далеко от дома тоже загорелось, и все сгорело дочиста – и дом, и сарай, и баня, и сено, и скот – только, только что сами из дому выскочили. Кое-как оправился Никон, поставил избу, и сарай, и хлев, и баню, и Библию купил в городе. Но с этого самого времени стал он уж так читать, что Анна Ивановна задумалась. Жены всегда так: пока что на пользу видимой жизни идет, молчат или хвалят, а как стало вредить, начинают ворчать. Анна Ивановна не ворчала, а только осмелилась как-то сказать Никону Дорофеичу о Библии, что страшная эта книга и много читать нельзя: неладно бывает от этого.

– Дура, что ты понимаешь! – сказал Никон.

Первый раз в жизни своей жену дурой назвал.

И с этого времени Анна Ивановна еще больше утвердилась на своем и незаметно, осторожно стала отбивать Никона Дорофеича от Библии. И, может быть, удалось бы ей, не подвернись тут один человек из Старой Руссы.

Лето грозовое было. Как-то в субботу собрался Никон Дорофеич за грибами в лес, – любил грибы собирать и на ходу о всяких мудреных вещах раздумывать. За лесом незаметно бывает, как тучи по краям неба поднимаются, солнышко все светит в окошко, и кажется, нет ничего. Вдруг навесилось, стало темно в лесу, сверкнула молния, и яа глазах у Никона разодрало высокую сосну в щепки, расшвыряло вокруг и усеяло зеленую траву щепой, как белыми перьями. Испугался Никон, огляделся, куда бы ему от грозы притулиться, и увидел он на лесной гладине большой стог сена. Стал обходить стог кругом, высмотреть хотел, где ему удобнее ямку выкопать и перебыть в ней погоду. И только тронул сено рукой, вдруг из сена человеческий голос послышался:

– Не буровь лишнего, полезай сюда! В стогу человек сидел, седенький, строгий лицом, и так сразу заметно, что не простой это был человек.

– Испугался? – спрашивал его чужой.

– Как не испугаться, – молвил Никон, усаживаясь рядом в стог, – видишь, гнев божий на дерево пал.

– А как же Адам мог с господом разговаривать и Моисей внимал голосу из пламени? Не люди мы, а черви.

Об этом как раз и думал Никон и подивился, что чужой человек мысль его отгадал, и подумал: «Не простой это человек пережидает погоду в стогу».

Помолчали немного, и, чтобы сразу поставить на точку разговор, задал Никон нездешнему человеку такой вопрос:

– Скажи ты мне, ученый человек, отчего это, когда с полпути от Юрьева монастыря к Новгороду посмотришь на Ильмень-озеро, то видимо – вода выше города стоит, а город не затопляет?

– Горазд выше стоит вода в Ильмень-озере, – отвечал чужой человек, – а не заливает потому, что нет на это божьего указания. Двенадцать рек с востока текут в Ильмень-озеро и двенадцать рек с запада, дно поднимается, и вода поднимается, а город не затопляет. Видел ты на святой Софии голубка? Ну, так вот и сказано в Священном писании: когда слетит голубок, зальет водой Новгород, и рука Спаса Вседержителя разожмется.

О голубке много слыхал Никон, но о Спасе Вседержи теле ничего не знал.

– Писари вы, писари, не пишите меня с рукой благословляющей, а напишите меня с рукой сжатою, ибо когда разожмется рука, будет скончание граду.

Подивился Никон Дорофеич сказанию, задумался, вспомнил всю свою прошлую жизнь и нынешнюю, долго молчал и спросил:

– А ты видел ныне Спаса Вседержителя?

– Видел намедни в заутреню.

– Ну, как же теперь пальчики?

– Я, может быть, и не достоин видеть все, – сказал ученый человек, – а только вот словно бы ладонная мякоть виднее стала…

– Разжимаются? – скоро спросил Никон.

– Не говорю, что прямо разжимаются, – строго остановил его нездешний человек, – а ровно бы чуть-чуть ослабели, ладонь показалась.

– Ослабели, ослабели! – подхватил Никон, будто и дожидался только этого, – вот и народ ослабел.

– Воля! – молвил нездешний.

– Воля божья, – осмелился ответить Никон Дорофеич, – воля, я так понимаю, земля; чем больше земли, тем крестьянину свободнее.

– Воля волей, а суд судом, – сказал нездешний. И опять Никон изумился: как мог этот чужой человек отгадать все его мысли.

– Больше воли, строже палка, – сказал он.

– Мне палка не нужна, – ответил ученый.

– И мне не нужна, – сказал Никон.

– Стало быть, кому же палку сулишь?..

– Кто не слушается, вот у меня…

– Окоротись, – перебил ученый, – а знаешь ли ты из Писания: взявший меч мечом и погибнет. Палка нужна, а кто же той палкой бить станет?

Чуть подумал Никон Староколенный и сейчас же ответил:

– Царь, помазанник божий; он один может наказать нас после бога.

Сказал это так ясно, так твердо, словно «Верую» прочитал.

А погода за это время разошлась, дождь перестал, и пояснело. Расходиться нужно было, но Никону Дорофеичу дорог был этот человек, – не часто такие люди встречаются.

– Нынче суббота, – сказал он, – перебудь у меня, я баню тебе истоплю. Скажи, как зовут тебя и откуда ты?

– Зовут меня Тихоном, а сам я из Руссы, печник. Ежели я тебе не помешаю, то переночую с радостью; видишь, как глину размыло, дождем напитало мхи, а дорога в Руссу дальняя и все глиной да мхами.

Для гостя хорошо истопил Никон баню и вместе с ним попарился. После бани, поужинав, сели в красном углу, оба в чистых красных рубашках, в белых подштанниках, с очками на носу глядят в одну и ту же книгу – Библию, читают и толкуют по ней жизнь нынешнюю.

Далеко уже за полночь был у Никона с Тихоном такой разговор.

– Ежели в земле воля, а в царе сила, – спрашивал печник Тихон, – то отчего же теперь у нас слабость?

– Я царя не виню, – молвил Никон, – ежели царь плох, то не иначе, как за наши грехи.

– Мы виноваты в царе, – согласился Тихон, – а кто же из нас виноват?

Это сразу понял Никон и ответил:

– Обманули царя! Вот что, Тихон, мог бы я правду царю сказать, то упал бы в ноги: «Государь! вели мне дать двести палок, бей меня до смерти; невинный ложусь, только чтобы с меня началось, и бей после меня владык, и попов, и учителей, и купцов, и чиновников, и мужиков, всех бей, вороти назад свою строгость».

Усмехнулся Тихон-печник.

И, развернув Библию, прочитал, как говорил пророк Илия Ахаву-царю:

– «Жив господь Саваоф, пред которым я стою, долго ли будешь хромать на оба колена?» Вот как нужно сказать, вот каким голосом нужно с царем разговаривать. Но найдется ли на Руси такой человек смелый и не самозван чтобы, а богозван, где он, такой человек?

– Я!

Поздний был час. Тишина в избе. Голос был ясный, отчетливый в душе Никона: «Я!»

– И не самозван чтобы, а богозван, главное, чтобы не самозван, – говорил Тихон. – Где он, такой человек?

– Я! – был голос Никону, но гостю он не открыл.

Тихон-печник закрыл книгу, помолился и уснул, а утром никто не видал и не слыхал, как он встал, оделся и пошел домой в Старую Руссу.

IV

Был у Никона пчельник, и сад яблоневый рассажен был, и в саду между яблоньками, еще молодыми, разделывались грядки для овощей. С весны задумал Никон обнести это место можжевеловыми колышками и каждый день в свободные часы ставил новые колышки, когда три, когда четыре, когда пять. Но с тех пор, как побывал в гостях на Кладовой Ниве печник из Старой Руссы, остановились белые колышки. И было еще заведено у Никона, чтобы каждый день корчевать пень, два, три. Теперь и эта остановилась работа, выросла зеленая трава вокруг пней, и черные, обугленные, подготовленные к корчевке пни в зеленой траве стояли, как монахи в миру.

Все это видела Анна Ивановна, и то, что Никону Дорофеичу казалось началом нового, ей представлялось концом всякой жизни: слабела и слабела на глазах хозяйская рука. И главное – канава остановилась, а мох только и ждал, чтобы стала вода. Мох седой далеко вокруг нивы, на сотни верст лежит, на нем сосенки курносые в рост человека и березки корявые могут только расти. И седые головы мха словно пододвинулись к ниве, когда стала канава. Слабела и слабела хозяйская рука. Никон Дорофеич об одном только и думал теперь, как бы отвергнуться. Не о том, как попасть к царю, не о том, что говорить ему, думал Никон Дорофеич: разве думали пророки об этом? Отвергнутся они от земных уз – и ходят по воздуху, отвергнутся, и огонь небесный является в свидетельство их речей нечестивым царям. Об одном, как бы отвергнуться, только и думал теперь Староколенный. Тяжко ему теперь стало со своими мыслями быть на людях, сбил он себе наверху из досок келью, стал уединяться туда для молитвы и чтения. Полюбил образа и кресты старинной работы, всю пустыньку свою увешал ими, пил чай без сахара и ел одни корочки. Чаще и чаще ночевать стал в своей пустыньке, и там ему виделись сны, полные значе-ш1Я, как и у древних пророков.

Привиделось однажды Никону, будто стоит он против кузницы и смотрит на образок Спасителя, работы Ивана Алексеевича Сухого, и, как бывает во сне, чувствует, непременно ему нужно оглянуться назад. Обернулся он и видит: живой Спаситель стоит перед ним, в одной руке одежда, в другой – хоругвь о двух кончиках.

– Веруешь? – спрашивает Спаситель.

– Верую, господи! – сказал Никон.

И во второй раз ответил Никон твердо: «Верую!» В третий тоже хотел сказать твердо и вдруг смялся: была туча назади его, обнимающая полнеба; раньше он думал, что это настоящая туча, а теперь разглядел, что вся она из грешников, и у каждого из них дощечка с грехами, и все до одного теперь свидетелями смотрят. И он смялся в третий раз и ответил:

– Ты, господи, знаешь, помоги мне.

С этим проснулся. Хотел тут же идти лошадь запрягать, ехать в Новгород исповедоваться священнику и на исповеди открыться, что видел живого Христа. Что-то удержало его, и поездку он отложил до пятницы. В четверг под пятницу снится ему опять, будто он в Петербурге казенным десятником; рубашка на нем новая, штаны новые, картуз городской, сапоги блестят вычищенные, фартук белый, жилетка, часы и цепочка серебряные. Идет он казенным десятником мимо дворца, а с балкона государь Александр Второй подзывает к себе. Государь огромного роста, во всех орденах, лицо строгое.

– Ты казенный десятник? – спрашивает государь.

– Точно так, ваше царское величество, – ответил Никон.

– Десятник, знаешь ты свою обязанность?

– Точно так, знаю, ваше царское величество!

– Ну, так ты ее выполни, слышишь, ты свою обязанность выполни, выполни!

Три раза повторил государь «выполни» и строго, во всей царской полноте приказал это.

Очнулся Никон в своей пустыньке и первое, что увидел, – любимый образок Спасителя, помолился на образ и трижды поклялся выполнить свою обязанность. Из окошка виднелась изгородь, можжевеловые колышки окружали до половины пчельник и сад; возле последнего колышка пень стоял с воткнутым в него топором. Никон посмотрел на этот топор, спустился вниз, вынул топор и вошел в избу. Анна Ивановна обрадовалась, – думала, точить он хочет, за работу принимается, и подает ему брусок. А Никон стал на лавку, со всего маху воткнул топор в матицу и говорит:

– Будь свидетельницей, Анна Ивановна, и дети мои, будьте свидетелями: ежели Никон Дорофеич свою обязанность не выполнит, срубить ему этим топором голову.

В страхе спросила Анна Ивановна:

– Какую обязанность?

– Про то мне знать! – ответил Никон и пошел запрягать лошадь.

Был день базарный и время года, когда много бывает на базаре снетков и сушеных ершей, и все, кому нужно дешево купить, запасаются. Анна Ивановна выпросилась у мужа ехать с ним вместе покупать рыбу. И поехали муж с женой вместе на одной телеге, молча: она снетки покупать, он – к царю. Когда выбрались из мхов, и засверкали впереди золоченые главы Юрьевского монастыря, и Никон помолился и словно чуть повеселел, – Анна Ивановна осмелилась:

– Открой мне, Никон Дорофеич, для чего ты воткнул топор? Худого тебе от меня еще не было.

И заплакала слезами женщины, без вины виноватой. Увидев эти слезы, одумался Никон и как-то сжалился: худого он, правда, от жены в жизни своей ничего не видел, кроме хорошего, и только хотел было рот открыть, чтобы все рассказать, вдруг вспомнилось, как лишился Самсон своей силы за то, что открыл тайну женщине, и удержался.

– Не горюй, Анна Ивановна, сейчас я не могу тебе сказать, а скоро узнаете все.

И задумался. Вспомнилось ему, что он беспаспортный, что если хорошенько за него взяться, так и по этапу на родину, а семья теперь уж девять человек, и что с ними без него будет, ежели его казнят, да и как беспаспортному идти к царю.

Подумал о всем этом и представил, что назад вернуться нужно и топор вынимать и рубить им снова можжевеловые колышки, – тошно стало, припомнились огненные речи пророков к царям, и жалость к семье как задавило.

Ехали вблизи Волхова. Множество рыбаков везли из Паозерья рыбу на базар. Анна Ивановна вспомнила о снетках и сушеных ершах, у кого купить, да как купить, ia сколько, – беспокойные мысли отстали на время. Приехали в Троицкую слободу, свернули к Волхову мосту и только поравнялись с часовней Чудного Креста – бах! бах! ударил звонарь в большой колокол на Софийской звоннице.

Бах! – опять, и еще в Юрьеве ударили, и в Кирилловом, и в Десятинном монастырях, у Иоанна Предтечи и у Федора Стратилата, во всех церквах звонили, и весь город звонил. И народ сломя голову бежал по Волхову мосту, валом валил с Торговой стороны на Софийскую площадь.

Свернул к стороне Никон, слез, придержал лошадь и спрашивает, не пожар ли где, что народ так бежит? В нынешнем Новгороде ведь только на пожары и собирается народ.

Спрошенный посмотрел на Никона особенно и строго.

– Какой тебе пожар? Царя убили!

Никон так и дернулся, как лошадь, когда цыган, бросая жильную кровь, наставит острие и тяпнет вдруг.

Когда опомнился, перекрестился, дал вожжи жене и говорит:

– Ну, Анна Ивановна, поезжай скорее домой, тут тебе теперь делать нечего. Да ну, поезжай, говорят тебе, что ты стоишь, как ополоненная!

Повернул лошадь назад, хлестнул кнутом и побежал, куда все бегут.

Без памяти ехала Анна Ивановна и только возле Юрьева монастыря опомнилась немного и завопила.

– Чего ты голосишь? – спрашивали ее.

– Царя убили, – говорила она.

Кто слышал это, бежал в город и на ходу другим говорил, и все бежали, как на самый большой пожар, и как на пожаре сходятся такие люди, каких нигде никогда не увидишь, так и тут сбежался всякий невиданный медвежий народ.

– Царя убили, царя убили! – бежала весть от рыбака к рыбаку в глухом Паозерье, от одного лесного жихаря к Другому и к третьему.

На Софийской площади шпалерами стояли войска, господа кучками жались друг к другу, шептались, черный народ все прибывал и прибывал из слобод.

Никон все смотрел: не слетит ли софийский голубь? Но плотно сидел на кресте голубок, и мало-помалу одумался Никон. Была у него привычка, когда попадал в непонятную, дурачка валять: прикинется, будто он удивляется чему-нибудь наверху, и даже рот разинет, а сам так незаметно пододвинется, где больше говорят, и не то что ушами, а и своим открытым ртом слушает и мотает на ус. Теперь он уставился на софийского голубка и вплотную пододвинулся к двум девицам в господской одежде: одна, постарше, слушала, а другая, молоденькая, в белой шубке, рассказывала, как убили царя, как он из кареты вышел и прислонился к решетке и как опять бросили бомбу.

Укусил себя за язык Никон Дорофеич. Как это может быть: весть только что прибежала в Новгород, только что ударили, а девица уже все подробно знала.

Часто-часто говорит белая девица, птичкой щебечет, разливается, а у Никона стопудовые жернова в голове не могут размолоть малое зернышко: «Как это она все узнать могла?» И сон, опять тот же самый сон с ясностью вспоминается, будто снова и наяву уж видится: стоит государь на балконе, а он идет мимо казенным десятником, и государь подзывает его и трижды велит ему, во всей царской полноте велит, выполнить обязанность. И теперь вот опять площадь, только дворца нет, – и государь убит, и вот эта самая девица… Больно-пребольно укусил себя за язык Никон Дорофеич и, все не спуская глаз с голубка, стал выпрастывать из-под тулупа руку и, когда освободил, еще ближе подошел к белой девице.

А она повернула к нему лицо; глаза у ней были как у мальчишки, и словно это Никону она говорила и всем, кто бы ни подошел.

– Так не сумеют сделать и во Франции, – молвила девица прямо в лицо Никону.

Стопудовые жернова в голове Староколенного вдруг повернулись от одного этого слова Франция. Слышал, что воля идет из Франции, и знал, что антихрист родится от седьмой девицы Наталии во Франции. Стопудовые камни повернулись и раздавили малое зернышко, все стало ясно: зачем покойник-государь приходил и какую велел обязанность выполнить. Это француженка Наталия убила царя.

Никон взял незаметно булыжник с острым концом, выпростал руку и наметился прямо в висок белой девице.

В прежнее время случалось Никону волков из берданки стрелять. Меткий он был и берданку свою хорошо знал; если под нижнюю шерсточку против левой лопатки метиться, непременно в сердце угодишь. Но все-таки и с ним, метким стрелком, случалось так: наметишься верно, а в самую последнюю секунду словно кто отвел мушку, и вот убегает волк, и столбик пыли виднеется от взрытой пулей земли. Кто это другой мушку отвел? Этого другого Никон считал за диавола.

– Ты десятник, ты свою обязанность выполни! – был царский приказ.

А другой, совсем другой голос ему прошептал:

– Никон Дорофеич, ведь ты беспаспортный; вот убьешь ты, заберут тебя, пока разберут, кого ты убил, семья твоя, девять человек, пропадет с голоду.

Послушался этого голоса, на минуту сдержал себя, и как раз тут-то раздалась барабанная трель, двинулись войска и разделили Никона с девицей. Когда прошли войска, опомнился: «Что же это я!» – и бросился туда, где стояла девица, но ее уже там не было. Стал он искать ее везде на площади, но нигде – на площади, и на улице, и в переулках – белой девицы не было… Изморился, измучился Никон в поисках и увидел, что все пропало, и камень из рук сам упал. А вот ясно так видно, стоит государь на балконе и скорбно так смотрит на него, не себя жалея, а его, Никона, как и господь на апостола Петра посмотрел бы, когда он трижды отрекся. Заплакал Никон и прямо, как был, пошел к попу.

Все рассказал, как задумал открыть глаза на всю слабость, что обманули его царя французы, евреи, немцы, владыки и чиновники, доктора, учителя, акушерки разные, как он голос слышал и видел живого Христа, и как царь во всей своей славе явился ему и велел выполнить свою обязанность, и как на другой день после этого оказался он убитым, и француженка Наталия на площади хвалилась этим, а он убить ее хотел и наметился уже, да вспомнил про свою семью и упустил.

– Не убить тебе надобно было, а поймать, – сказал поп.

Никон упал в ноги попу, просил архиерею представить, а ведь он может, он его к самому царю допустит.

– Ничего не выйдет, – сказал батюшка, – как же тебя владыка представит царю, когда на него же ты и жаловаться идешь? Чудак же ты! Ничего не выйдет.

И много еще рассказал поп, как трудно и даже невозможно к царю попасть.

– Ничего, ничего не выйдет, – отговаривал поп. А о француженке Наталии еще раз повторил:

– Жаль, очень жаль!

И посоветовал заявить в полицию.

Но Никон не пошел в полицию заявлять, а прямо домой, мохом и лесом. Дома, как посмотрел он на печальную Анну Ивановну, посмотрел, как все возле нее собрались, словно в ненастное время цыплята под курицу, посмотрел на топор, воткнутый в матицу, и говорит:

– Ну, рубите же мою голову, – Никон Дорофеич свою обязанность не выполнил!

А сам вынул топор и утром этим самым топором принялся отесывать можжевеловые колышки для изгороди.

V

Загадали в старину между собой мудрецы загадку: «Что сильнее всего на свете?» Один мудрец ответил: «Царь сильнее всего», а другой – что сильнее царя женщина. Пришлось вспомнить об этом Никону Дорофеичу на старости лет. Не повелось ему на Кладовой Ниве, до того не повелось, что хуже некуда, и все… из-за баб. Пока сыновья одного отца и мать слушались, все было ничего, а как поженились, все полезло врознь; такие злодюги невестки попались, алчные и неукротимые растащихи, – возом вози, они горсточками все перетаскают. Был Никон Дорофеич между ними как неезженый конь в трензеле; рванется в свою сторону, а бабы все скопом в другую, гнули упрямого старика, гнули; и стал он много, много мягче и тише и, может быть, вовсе затих бы, перебрался бы куда-нибудь в сторонку, в сарай, на безмолвное старческое житие и там в посте и молитве скончал бы дни своей смутной лесной жизни, да вот не пришлось так. Тихая, уветливая Анна Ивановна, пока жива была, незаметно втайне скрепляла дом, а как умерла и старик один остался – все разделились, зажили своими домами. И тут пошло у них воровство, пьянство, драка, брат на брата восстал. И все из-за баб! Какую-то укладку с платьями будто бы Никон Дорофеич удержал у себя при разделе, невестка озлилась и зажгла дом старика. И опять ни с чем он остался, едва сам выскочил, в чем был, и даже шапка сгорела. Хотел было смириться до конца, пойти с поклоном к злодюге-невестке, но вспомнил из книги Ездры, что еще сильнее женщины – истина. Так, в чем был одет – рубашка, штаны, без шапки, босой – пошел Никон прочь с Кладовой Нивы…

Шел, не обертываясь, берегом речки. По темной болотной воде из глубины леса плыли березовые дрова. Никон шел, куда плыли дрова.

Лес шумит, а дрова шепчутся. Дикий шум лесной – ничего в нем не понять человеку, а дрова человечьи, у них путь назначенный, они вымерены и сосчитаны. Сидят на поленнице лесные люди, сложив топоры и пилы, смотрят на плывущие дрова и беседуют. Когда вышел из леса белый старик без шапки, морщинистый, крепкий, крутой, как апостол Петр, лесные люди узнали его и окликнули. Но дед не слышал их голоса и, проходя мимо, не поклонился и «бог помочь» им не сказал.

– В себя не пришел, – сказал дядя Блин, – дети из дома выгнали; вот теперь идет к царю с жалобой. Крутой старик, а хозяин был отменный и человек божественный. Да вот не повелось ему с сыновьями.

– Отчего это бывает, – спросил лесной человек, – отец чуть не святой, а дети – воры, лентяи и пьяницы.

– Божественный человек, – ответил другой лесной человек, – в одну сторону смотрит: бог идет краешком леса, он смотрит на бога, а сын сидит в колчеватике.

– А я помекаю – за грехи, – молвил старый полесник.

– Грехи – это раньше было, – усмехнулся молодой.

– Раньше народ глуп был, греха боялся; нынче этого нет, греха нынче нету…

– В кого сыновья вышли… – перебил дядя Блин. – Вы лучше скажите, в кого у меня вышла телушка? Есть у меня коровенка бурая, на глазах очки, титьки только тронь, и бежит, и молока она дает четыре крынки с чашкой. Припустил я к ней бычка, и вышла коровенка – вылитая мать: и бурая, и в очках, и доиться тихая, вся в мать, а молока дает не четыре крынки с чашкой, а только две. В кого же это она у меня вышла?

– Дурак ты! – сказал Рыжий.

– Ты умный, – ответил Блин, – научи. Что нам о людях разговаривать, когда про телушку не знаем. В кого вышла телушка?

И дядя Блин повторил все с начала про свою бурую коровенку в очках.

– Дурак ты, дурак, битый дурак, – засмеялся Рыжий, – неужели ты все не понимаешь, в кого твоя телушка вышла?

– В кого? – спросил Блин.

– Да в быка! – молвил Рыжий.

Все лесные люди от этого одного слова так покатились со смеху, что поленница покачнулась и наклонилась к реке. А отсмеявшись, лесные люди вспомнили, что у Рыжего все дети вышли рыжие и только одна девочка черная.

– В кого девочка вышла, – спросил один полесник, – ну-ка отгадайте, в кого она вышла?

Другой полесник покопал в голове и ответил:

– В дядю Блина!

Осердился Рыжий да так свистнул обидчика в шею, что поленница рассыпалась, и сами полесники чуть-чуть с ней в реку не полетели. Отсмеявшись, отругавшись, снова принялись рубить и пилить.

А рассыпанная поленница чуть не вся скатилась в воду. Закружились березовые поленья, толк-толк одно в другое: «Тебе плыть вперед», – а другие спорят – «тебе», третьи на берег свесились, ни на земле, ни на воде, и думают: «Плыть или не плыть?»

Как живые, в диком лесу по черной реке плывут белые березовые дрова, шепчутся от человека полученным шепотом, плывут по назначенному человеком пути. А дед Староколенный идет к царю с жалобой на детей, на попов, на владык, на чугунку, на школы, на учителей, на монахов, на докторов, на слабые суды, на больницы, на евреев, на французов, на поляков, на немцев, на бесчестную торговлю, на безбожную науку, на всякое новое и чужое, от себя, а не от бога задуманное дело. И несет он к царю свидетельство времени: брат на брата пошел, сестра на сестру, дети на отцов. Несет старик знамения природы: земля перестала рождать, реки обмелели, мороз ослабел, а главное, самое главное, что в Софийском соборе в Новгороде от веков сжатая рука Спаса Вседержителя ныне разжимается.

От речки свернул дед зачем-то на белую дорогу и пошел по ней в лес. Стала дорога зеленеть; дед идет по зеленой дороге. Оборвалась зеленая, разбилась на множество троп. Дед идет по моховой тропе, по мягкой, и мягкая тропа сошла на нет, расступились высокие деревья, и открылись, как море широкие – мхи. Вокруг старика редкие сосенки курносые, рогатые корявые березки и под ними мхи: то темные, косматые и ушастые, то белые, как седые старики, то зеленые, покрытые красной журавиной, как каплями крови. Головой выше березок и сосен, без шапки идет седой дед-мошник, ныряет между моховыми подушками; то покажется его седая голова, то спрячется, то просветится он весь далеко между кустами, то снова скроется.

Солнць е видно на сером небе, нет пути, заблудился дед, потерял путь к царю, и кажется ему теперь, будто он на месте стоит на журавине, а идут к царю курносые сосны, корявые березки и всякая нечисть и дрянь лесовая: трем, кокоры, пни, лежины, сушины, грибы-плюхи, пыхалки, болиголовы, благушки. Он стоит, а они все идут, проплывают мимо него.

Во мху идешь, все кажется, будто кто-то за пятку хватает; заблудишься, уйдешь душой далеко-далеко, да так и вздрогнешь: живыми руками кто-то за пятки схватил. Опомнился – мох кругом, мох за ноги хватает, а где же я был сейчас? И вспомнишь все: где был, с кем говорил, кому улыбался, ниточку за ниточкой весь размотаешь клубок, и снова забыл про мох, и поверх сосен и березок кому-то улыбаешься, пока снова живыми руками за пятку не схватят.

Остановился дед на минуту, спохватился, огляделся, поправился и снова пошел, грозный, перебирая разговор с царем.

– От Исайи, от Исайи хвачу: «Слушайте слово господне, князья содомские!» – И только что начал царю смело говорить, как Исайя-пророк, вдруг схватило за пятку во мху:

– Никои Дорофеич! Что ты нос выше леса задрал, оглянись на себя, кто ты есть? Вспомни, как ты отрекся от меня и царя на семью променял. Тебе ли со мной разговаривать!

Выбился из сил старый дед-мошник и сел на красную журавину, как старый умирающий глухарь-мошник: смотрит на ягоды и уж не клюет. Везде, куда глаз хватит, все красная журавина, а он не клюет, нахохлился, глядит и не видит.

И прилетели настоящие глухари-мошники, клевали красную журавину и не боялись старика, словно это поседела одна зеленая кочка на мху. Напитался мох осенней водой, ни пройти по нем, ни прилечь. Куда хватит глаз – везде редкие курносые сосны и корявые березы.

Заболотилась, закислилась почва, не растет на ней настоящее дерево.

Назад: Глава VI. Согласие Дмитрия Ивановича

Дальше: Черный Араб*