Большая звезда

Собрались пожилые люди и затеяли что-то вроде игры: каждый по очереди должен был ответить, в каком человеческом возрасте он себя сейчас ощущает. Люди под пятьдесят отвечали, что чувствуют себя тридцатилетними, за шестьдесят – двадцатилетними, а когда дошло до меня, самого старшего, то я ответил, что бывает у меня по-разному, но в среднем обычном моем хорошем состоянии здоровья чувствую себя мальчиком. И знаю наверно, что я не один, пожилой человек, так себя чувствую и что скорей всего лучшее, чем могут почтить молодые люди своих дедов и отцов, это оказать внимание рассказам их о тех временах, когда были они, старые люди, тоже детьми. На этом основано в народе естественное воспитание сказками: деды и отцы рассказывают – ребятишки слушают и учатся.

Послушайте же, молодые люди, переживающие в наши дни события мирового значения, о времени, когда нынешняя действительность была нашей мечтой и делом, требующим непременно от каждого из нас жертвы и личного подвига.

В это время я был юным студентом Рижского политехникума. В то время преподавание там велось на немецком языке, и я поступил в институт отчасти, чтобы выучиться по-немецки, а отчасти потому, что в Риге все было для меня ново. Кажется, года два я поучился хорошо на химическом факультете и подавал надежды в будущем стать хорошим инженером. Были и русские среди студентов, и особенно выделялись среди чистеньких немцев революционные народники в их нарочито потрепанных костюмах. Вождем у них был некий Богомазов, воспитанный на жалости к людям Глебом Успенским. Меня к этим людям не тянуло, потому что я сам вырос на этих дрожжах, и хотелось мне чего-то другого, и, может быть, даже самый выбор Риги был во мне вызовом нашему семейному народничеству.

Однажды в нашу лабораторию качественного анализа пришел и занял место рядом со мной немолодой студент, лет уже тридцати, плотный человек высокого роста, с правильным лицом, в широкой светло-русой бороде. При разговоре Горбачев мог очаровательно улыбаться, в то же время оставаясь при себе, при своем каком-то таинственном и привлекательном раздумье. Влекло разгадать его тайну, и он всегда шел мне навстречу.

Он был очень способный и все делал шутя, но видно, что химию считал как бы забавой и очень снисходительно улыбался моей серьезности.

– Что же вы имеете в виду для себя в будущем? – спросил он меня однажды совсем неожиданно.

Я ему ответил, что хотел бы заниматься чистой наукой.

– Ну, это, – ответил он, улыбнувшись по-своему, – юношеская мечта: вам просто хочется самому кем-нибудь быть. Вы кончите тем, чем все кончают: будете инженером, и вас купят.

– Как купят, что вы говорите, кто меня купит?

– Буржуазия купит, и вы будете слугой капитала.

…Теперь, через столько лет, после того как я был свидетелем великих крушений: императоры, цари, короли, султаны летели со своих тронов, министры, капиталисты, помещики бежали из своих поместий, как зайцы оврагами, кулаки залегали с обрезами в перелесках, как дикие звери, – я теперь начало этому вижу и в себе самом, мне кажется – с меня самого, в тот момент, как услышал слова Горбачева о своей обреченности, в моем сознании и началось раскулачивание всего собственнического мира, и мой личный трон тоже тогда пошатнулся.

У нас начался серьезный, крепкий разговор, и каждый день разгорался спор все сильней и сильней. Этот студент Горбачев оказался основным деятелем в марксистском революционном кружке, руководимом «Данилычем» (В. Д. Ульрихом). Все было крепко законспирировано, и не скоро я добрался до самого Данилыча. Горбачев начал с того, что познакомил меня с такими же юнцами, как я, но твердыми в чем-то своем, как кремни. Борьба наша началась с того, что я превыше всего на свете ставил чистую науку, а они науку подчиняли обществу. Я стоял за совершенную личность в прогрессе, они отводили личности скромную роль в истории и личность понимали как акушера, облегчающего роды нового общества. Я честно бился за свой трон – за принятые на веру идеалы, и, чтобы укрепиться в себе, начал читать и разбирать «Капитал» Маркса, переводил на русский язык «Историю социализма» Меринга и «Женщину и социализм» Бебеля.

Трудно мне было одному собирать свои мысли, но мне помогал жизненный нерв: я хотел учиться в оправдание труда матери моей, всей жизни ее, истраченной на мое образование, а они, мои товарищи, уговаривали меня бросить химию и отдать свои силы на борьбу рабочего класса. И мой жизненный нерв был правильным в каком-то отношении: много вышло инженеров из Рижского политехникума, поработавших потом на советскую власть, и, может быть, и сейчас работает кто-нибудь из моих товарищей. Жизненно я был прав, но идеи мои каждый день гасли: не только Спенсер, Михайловский и все привычные идеалисты и позитивисты были заброшены мною, но, что было печальнее, Менделеев, Бутлеров, Оствальд и другие мои химические боги отступили на второй план.

Случилось так, что после весенних зачетов в политехникум поступил запрос с Кавказа прислать студентов-химиков на борьбу с вредителем виноградников – филлоксерой. Предлагалось хорошее в то время жалование, шестьдесят рублей в месяц, проезды, содержание, а работа легкая, ее могли делать и не химики. Вся наша компания, за исключением Горбачева, со всеми запрещенными книжками, переводами двинулась на Кавказ.

Мы попали в маленький городок N. Удивительно мне теперь вспомнить, что в то время природу я не понимал: я просто глазел, но не видел, как теперь. И что еще удивительней: потом, прямо после Кавказа, я начал видеть природу у себя на родине. Как будто вышло так, что горы меня взяли в свои недра, закрыли все горизонты, и, когда выпустили, – я все увидел, и с каждым годом и до сих пор вижу все больше и больше. Самый городок я теперь совсем не помню, но какой-то духан с курдюком и особым запахом висячих кож, вкусом кисленького вина, овечьего сыра и трав, и дерево – орех, под которым сидело человек пятьдесят, и другое дерево, под которым в жару трясло нас от холода, и огромный красный месяц между горами над какой-то сырой долиной, – это я помню. Мы все, русские интеллигенты, сидим на огромной веранде, пьем вино и спорим, и спорим всю ночь.

В городок мы приехали не одни, рижские студенты, нас было много из разных учебных заведений. Нас собрали два старых петровца, братья Старосельские. Один из них, младший, не помню его имени, был просто практическим деятелем, агрономом; другой, старший, Владимир, каким-то образом ухитрился, будучи народником, сделаться тифлисским губернатором. Он скоро полетел со своего губернаторского трона и свое вынужденное безделие теперь хотел использовать для борьбы с филлоксерой.

Оба брата, закоренелые народники, собрали студентов, наверно, не без личного отбора, но мы каким-то образом проскочили в эту среду как будто непрошеные, и вот начались тут у нас дела. Утром с младшим братом мы занимались изучением биологии филлоксеры, вечером со старшим на большой веранде пили вино и спорили: это были первые споры народников с марксистами. В этих спорах я все большей больше укреплялся в марксизме, воспринимая его не так умом, как сердцем. Понимаю теперь, что меня влекла универсальность учения о судьбе капитала, начертанная Марксом, и неминуемая мировая катастрофа, в то время как народники с жалостью к мужикам вязли со своими безлошадными в провинциализме.

По правде говоря, филлоксеру нам изучать было незачем: чтобы с пользой исследовать виноградники, довольно было раз посмотреть в лупу на корешок зараженной лозы. Месячная подготовка в городке для работы на виноградниках была подготовкой моей в чувстве грядущей мировой революции.

Мне кажется теперь, что, раскрывая свои переживания, я верно собою выражаю и моих товарищей, тоже поэтов в душе, таких, как я. Но этим я никак не хочу сказать, что это – единственный путь; возможно, что был и более короткий внутренний путь в простом чувстве жизненной правды. Пожалуй, я готов даже признать, перебирая в памяти членов нашего революционного кружка, что рядовые его члены, такие, как Соловей, Земляк, Петр Николаевич Ланин и некоторые другие, теперь уж мною забытые, были поэты в душе, а такие, как Горбачев и Данилыч, исходили непосредственно от правды. Мне об этом трудно судить: я честно переживал судьбу рядового марксиста, поэта в душе, вовлекаемого в революцию.

Ровно через месяц после нашего приезда в городок мы закончили подготовительные работы и разбились на группы для самостоятельной работы на виноградниках. Нам дали рабочих, верховых лошадей, и мы своей рижской группой поехали искать филлоксеру.

Первые виноградники мы осматривали с некоторым волнением, потому что в случае филлоксеры мы должны были срубить виноградник, сжечь и вытравить самую землю сероуглеродом. Виноградник после заражения может еще десять лет кормить хозяина, и как этот хозяин должен к нам отнестись, если мы из-за какой-то виноградной блошки возьмем и сожжем плоды его труда?

Но, к счастью нашему, филлоксера нигде не находилась, и мы постепенно успокоились. При начале работ мы расставляли на места рабочих; они копали, приносили нам подозрительные корешки очень усердно: за найденную филлоксеру обещалась большая награда. Мы осматривали в лупу принесенный корешок и продолжали заниматься своей переводной работой. Я кончал перевод «Женщины и социализм», известной книги, разделенной на три отдела: женщина в прошлом, женщина в настоящем и женщина в будущем.

Недавно я нашел эту книгу в русском переводе, кто знает – может быть, в моем. Тогда на Кавказе, при свете особого чувства грядущей мировой революции, эта книга была для меня как величайшая поэма любви. Это можно понять, если вспомнить своего соловья, того соловья, которого слышит в свое время, в свои минуты жизни каждый счастливый из нас. Какой-то наивный человек, вспоминая своего соловья, вздумал записать его на пластинку. Эта пластинка теперь существует; что за жалкое, ничтожное щелканье в граммофоне эта чудесная песнь соловья! Так у меня вышло и с Бебелем и его женщиной: теперь я только понимаю, что это была моя женщина, личная, выпеваемая по нотам Бебеля.

Идея моих соловьиных чувств была та, что в настоящем для нас женщины нет, что только женщина будущего будет наша, и это будущее не так далеко. И вот тут-то и совершилось мое отступление от «чистой науки»: я вдруг понял, и это было мне как сноп света, что мечта о занятиях чистой наукой есть мечта о личной жизни, что точно так же можно мечтать и о женщине настоящего, что все это, и науку, и женщину, и всякий личный соблазн, надо отбросить пока, отдать силы в дело русской революции, а потом уже, в новом обществе, и начать жизнь для себя.

Нельзя сказать, чтобы мы много говорили об этом – нет! Мы больше молчали, но в этом молчании хорошо понимали друг друга, в нашем суровом целомудрии у каждого таилась своя соловьиная песнь.

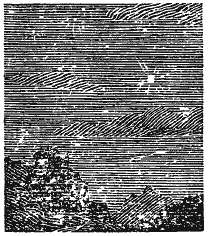

Однажды мы ехали все почему-то не верхами, как обычно, а на арбе, медленно влекомой буйволами. С обеих сторон дороги невидимые азалии посылали нам свой одуряющий запах, и вдруг на повороте из-за горы вышла к нам навстречу такая большая звезда, каких на родине в средней России я никогда не видал. Я понимал про себя, что это была моя звезда, под которой я родился: та самая звезда, к которой смутно стремится моя жизнь. Всем знакомо это чувство, и мне очень захотелось поговорить об этом с товарищами.

– Какая большая звезда! – сказал я. – У нас таких не бывает.

Все ее видали, и, я знаю, все думали, как и я, о своей звезде, но сказать об этом вслух было невозможно, почти стыдно. В ответ на мои слова о большой звезде оказалось возможным сказать вслух только самому рассудительному из нас, Петру Николаевичу:

– Многие звезды, конечно, здесь те же самые, что и у нас, только воздух здесь прозрачнее, и оттого они кажутся такими большими.

Так никто и не раскрылся из нас под звездой, и все-таки мы, наверно, были связаны между собою гораздо крепче тех, кто при виде своей звезды весь легко раскрывается.

В эту ночь мы ехали осматривать очередной виноградник, принадлежащий какой-то грузинской княжне. Я уверен, что никому из нас не приходило в голову, что княжна эта, допустим, могла быть ужасной старухой, в каких превращаются часто и красивые в молодости женщины. Каждый из нас, конечно про себя, как свою звезду, ждал свою прекрасную княжну и стремился сотворить ее себе из всего: почему бы тоже и не придумать, что из этой княжны выйдет тоже своя прекрасная дама?

Где это было – теперь я совсем не могу припомнить. Помню только, что эти медленные и какие-то вялые духом буйволы остановились перед небольшим деревянным домиком, что вышла из домика невзрачная женщина, неплохо понимавшая по-русски, и после коротких наших объяснений почтительно поклонилась и провела нас в комнату с простыми тахтами и скромными коврами на стенах. С сердечным сокрушением мы подумали каждый про себя, что, может быть, это и есть сама княжна…

Закусив немного кое-чем из своего провианта, мы уже начали было внимательно вглядываться в ковры и тахты, чтобы расположиться на покой, как вдруг в невидимую дверь, завешенную ковром, как будто кто-то очень осторожно постучал. Каждый из нас подумал, что это так показалось, и в то же время уверился, что стук действительно был, не могло так всем показаться. Молча мы смотрели туда, на скрытую дверь, и ждали. Скоро стук явственно повторился, и после нашего хорового приглашения в комнату нашу вошла та самая княжна, какую мы про себя ждали, и, может быть, даже лучше. Трудно теперь сказать, какая она была в действительности: только одно помню, что цвет лица ее был не обычный смуглый, кавказский, а светлый, и над большими черными глазами была темного бархата грузинская шапочка, и на круглые плечи от шапочки спадал белый газ, и что тут с ней пришел весь Лермонтов, и кремнистый путь под звездами, и Арагва, и царица Тамара… Она кланялась нам, улыбаясь, и сейчас же принялась нам служить: сама принесла вино и сыр с травами и что-то еще, и еще, а когда мы поели, носила нам подушки, белье, одеяла.

И так мы уснули, помня, что тут же за дверью спит наша княжна, и наше молчанье было еще более суровым, чем как тогда, при звезде.

Но утром случилось то самое несчастье, какого мы так боялись. Я расставил, как обычно, своих рабочих, а сам устроился на столике под тенистым деревом, и только что стал переводить последнюю часть книги Бебеля – о женщине будущего, как рабочий принес мне корешок и просил его рассмотреть. Привычной рукой взял я лупу, глянул и обмер… Весь корешок виноградной лозы был покрыт тесными желтыми оспинками филлоксеры. Но мало того! Когда с бугорка мы поглядели на виноградник, то весь он представлял собою типичную филлоксерную чашу: зеленые бодрые края, постепенно снижаясь, становились к центру желтыми.

Скрепя сердце мы стали изучать и описывать виноградник по всем правилам, брали и заделывали в пробирки всякие образцы, составили акт… Вечером оставалось нам этот акт подписать, но пришла опять княжна со своим угощением, и рука не налегла его подписать. Ведь, может быть, виноградник был ее единственным источником дохода, и он мог бы ее еще долго кормить, но мы должны сжечь его, уплатив какую-то ничтожную сумму денег.

Ничего мы не говорили княжне, но, наверно, она догадывалась: была очень печальна и сдержанна. Мы были растерянны и ничего не говорили друг другу, но каждый считал невозможным делом сжечь виноградник. Каждый про себя подумывал, как бы все-таки увильнуть самому от такой беды. Но что было делать? Каждому про себя, конечно, можно было решать все, как хочется. Я даже помню, что слышал явственно тихий стук в завешенную дверь, и был уверен, что стук был мне, только мне. Так, может быть, и даже наверно, каждый из нас думал, если только стук действительно был: каждый думал, что женщина настоящего стучится именно к нему.

Но утром ко всем нам пришла та женщина будущего, для торжества которой каждый из нас должен был отказаться от своего настоящего. Не глядя друг на друга, мы подписали акт и сожгли виноградник.

Горбачев, когда я вернулся с Кавказа, решил наконец-то познакомить меня с «Данилычем». В. Д. Ульрих в то время жил на даче в Майеренгофе. Мы с Горбачевым приехали на «штранд» и, направляясь берегом к даче Ульриха, вздумали покупаться в море. Горбачев, отличный пловец, очень скоро уплыл от меня на третью мель, а я никогда не плавал в море и на порядочной глубине набегающие на меня белые гребешки честно хлебал, пока вдруг не почувствовал, что больше не в силах бороться. Последнее мне мелькнуло: далекая лодка на берегу и мысль последняя о рукописи моего перевода. Дальше было так: Горбачев, увидав с третьей мели, что волны свободно меня влекут, как бревно, бросился, вытащил меня без сознания на берег. Я пришел в себя только уже на квартире Ульриха. Таинственный «Данилыч», блондин с бритыми щеками и небольшой бородкой, лысый, с хорошим черепом, был похож на доктора. Он стоял у меня в ногах, смотрел строго и, видимо, всем распоряжался. Около меня же стоял его мальчик, цветущий, весь розовый, с длинными черными ресницами, и держал в руке стакан чая с молоком, разглядывая меня поверх стакана с величайшим любопытством. Жена «Данилыча», высокая, нервная, революционерка русского типа, наливала в чай коньяк.

– Поразительно быстро, – сказал Горбачев, и это были первые слова, которые донесло мне мое ожившее сознанье, – поразительно быстро этот молодой человек от всей чистой науки обернулся в практику жизни.

– Не знаю, чему вы удивляетесь, – ответил Данилыч, – практика является коррективом наших идей.

…И пошло, и пошло…

Но не очень-то долго пришлось нам вместе корректировать практикой жизни чистую науку. Вскоре начинавший тогда свою карьеру охотника за революционерами товарищ прокурора Трусевич, известный потом директор департамента полиции, захватил всех нас в свои сети. Мы сидели с полгода в Риге, потом в Митаве, потом нас расшвыряли по всей стране.

Назад: Загадка*

Дальше: Старший судья*