Незнакомка

Каламянковое небо над глазетовым гробум.

Я с тобою счастлив не был, не смеялся под дождем,

Не терялся в лабиринтах плотских, дьявольских утех,

И ни роз, ни гиацинтов не дарил тебе при всех,

Не гулял с тобой в Марселе, не встречал на Сен-Дени,

На истерзанной постели не писал тебе стихи.

Старый дьяк кадилом машет, стонет ветер над тобой,

И тихонько вьюга плачет над могильною тоской,

Незнакомая знакомка, нелюбимая любовь,

Перекошенная кромка, замороженная кровь.

– Посредственные стишки, господа, не находите? – слегка заплетающимся языком выговорил Синюхин, уже прикончивший вино с характерным розовым ярлыком. – И даже не стихи, скажу я вам, а так-с, словеса рифмованные, и притом весьма слабенькие, невыразительные. Другое дело вот это, – он картинно заложил за спину правую руку, тряхнул шевелюрой и продекламировал:

Вот наступил вечер… Я стою один на балконе…

Думаю все только о вас, о вас.

Ах, ужели это правда, что я целовал ваши ладони,

Что я на вас смотрел долгий час?..

Записка?.. нет, это не вы писали!

Правда, – ведь вы далекая белая звезда?

Вот я к вам завтра приеду – приеду и спрошу:

Вы ждали?

И что же это будет, что будет, если я услышу: «Да!..»

Вспомнил на досуге, из раннего, – тихо выговорил журналист. Явно растроганный собственным чтением, он смахнул набежавшую слезу и полез в портсигар за папиросой.

– Позвольте-позвольте, сударь! – возмутился Померанцев, вставая со стула. – Вы-то здесь при чем? Это же Всеволод Князев. Поэт и гусар. Вы прочли посвящение актрисе Глебовой-Судейкиной. Несчастный двадцатидвухлетний офицер разрывался между любовью к ней и к… Михаилу Кузьмину. В итоге он решил не достаться никому и – покончил с собой. Драма!

– А я и не отрицаю, – развел руками газетчик. – Да, именно его стихи я и вспомнил. – Он вздохнул тяжело и добавил: – Действительно, трагедия-с.

– Ага, трагедия, – сквозь зубы выговорил статский советник, – в Персии такая «трагедия» называется «бачэ-бази».

– Простите? – не понял Померанцев.

– Содомия. Однако вернемся к нашим стихам…

Но не успел Ардашев докончить свою мысль, как в дверном проеме возникла фигура сыщика Игнатьева. С нескрываемым удивлением он уставился на статского советника и выговорил:

– Вы здесь? Стало быть, и вы нашли этот номер «Нивы»?

– Да, и не только его. Вот еще одно творение. – Он протянул листок. – Я уверен, оно тоже принадлежит Супостату.

Игнатьев повертел бумажку в руках и, покачав головой, усомнился:

– А с чего вы взяли? Тут же нет подписи.

– Во-первых, оно, как и «Метресса», напечатано на машинке. Обратите внимание, что буква «н» и здесь, и там несколько завалена. Следовательно, машинка была одна и та же. Во-вторых, в первом стихотворении встречалось: «фильдеперсовые чулочки», «платье с кружевом аграмант» и «лента красная»; в этом же: «каламянковое небо над глазетовым гробум» и «перекошенная кромка». Таким образом, можно сделать вывод, что преступник связан со швейным делом. Это подтверждает и характер увечий Анны Извозовой. Ее лицо изуродовали колесом раскройного резака. Именно оно и оставило такие глубокие следы.

– Звучит убедительно, – согласился полицейский. – Только вот попробуй отыщи его! В Петрограде одних ателье и швейных магазинов – не сосчитать! А сколько мелких мастерских? Сотни! Что касается «Мадам Дюклэ», то все работники мной опрошены и проверены. У каждого из них имеется алиби, как в отношении нападения на белошвейку, так и убийства Вяземской. – После некоторого раздумья он добавил: – Что ж, тогда есть смысл напечатать «Незнакомку», а потом поместить в журнале объявление, мол, просим автора явиться за гонорарием. Вот тут-то мы его и прихлопнем, как муху на оконном стекле.

Клим Пантелеевич пожал плечами:

– Откровенно говоря, сомневаюсь, что он придет за деньгами. Ему не деньги нужны, а слава. Да и не настолько он глуп, чтобы попасться на этот крючок. Можно допустить, что Супостат пришлет посыльного, как он уже это делал. Правда, если вы сумеете незаметно проследить за ним – тогда есть шанс. Но очень слабый. Он ведь и посланца своего порешить может. Ему терять нечего.

– К сожалению, другого выхода у нас нет. Да, действительно, эта ниточка тонкая, но не воспользоваться такой возможностью мы не имеем права.

– Позволю согласиться только с первой частью вашего предложения – напечатать «Незнакомку». А дальше – ждать. Возможно, он опять отправит мальчишку с третьим «творением». Вот тогда ему и скажем, чтобы господин, который его прислал, явился за гонораром. Вы только посулите сорванцу целковый, и – вот увидите! – он его из-под земли достанет. Тут филера и пригодятся.

– Я не вижу сложности попробовать оба варианта. Неизвестно, какой из них окажется удачным.

– Так ведь спугнете же!

– Не извольте беспокоиться. У нас мастера высшего класса.

– Тогда уж вставьте в объявление строчку, что, мол, редакция желает обсудить с автором «Незнакомки» возможность постоянного сотрудничества. Может, удастся сыграть на его тщеславии?

– А вот это хорошая мысль! Благодарю, мы, возможно, воспользуемся вашим советом, если редактор будет не против.

– Скажите, а приметы злоумышленника у вас уже есть? Возможно, это облегчило бы его поиск.

– Кроме того, что он весьма высокого роста, нам, к сожалению, ничего не известно, – ответил Игнатьев и развел руками.

– Высокого роста? – усомнился статский советник. – А с чего это вы так решили?

– Ох, Клим Пантелеевич! Мне ли вам говорить об этом. Вы же видели, насколько высоко он оставил надписи. А вы не хуже меня знаете, что обычно человек пишет на стене на уровне глаз. Вот и прикиньте.

– Однако вы отчего-то совсем не обратили внимания на то, что нижняя часть букв несколько вытянута. А это может быть лишь в одном случае: Супостат сам, будучи отнюдь не высоким человеком, писал на стене, поднимая руку выше уровня своего роста.

– Вы в этом уверены? – прищурив глаза, осведомился сыщик.

– Абсолютно.

– Что ж, еще раз обращу внимание на сей факт.

– Скажите, Петр Михайлович, а вы, случаем, не проверили, что за Леонид проживает в доме № 25 на Екатерининском канале?

– Некто Красин – генеральный представитель немецкой фирмы «Сименс и Шукерт» в России. Еще до смерти Саввы Тимофеевича он руководил электрической станцией на фабрике Морозова в Орехово-Зуево. Этот субъект не раз подозревался в организации антиправительственных беспорядков, но за неимением доказательств ему удавалось избежать ареста. Он находился за границей как раз в то самое время, когда Савва Тимофеевич вояжировал по Франции.

– Господи! – усмехнулся Ардашев. – Поневоле начнешь верить в спиритические сеансы и возможность общения с миром Тьмы.

– Вот и я говорю: чертовщина, и все тут! Мое начальство посчитало проверку по данному факту глупой затеей. Еще и нагоняй получил за инициативу, – горько пожаловался полицейский.

– А это они зря, – вмешался в разговор Померанцев, державшийся до поры в стороне. – Тут вопрос серьезный и требует пояснения.

– Что вы имеете в виду? – насторожился сыскной агент.

– Это я касательно потустороннего мира. Не всякому под силу в этом разобраться. Однако я попытаюсь. Позвольте на примере. – Он взял лист бумаги и капнул на него из пустого стакана. Капля портвейна растеклась и увеличилась до размера гривенника. – Микробы, которые здесь живут, считают теперь, что весь мир состоит из этого виносодержащего вещества. А другие, на которые капля не попала, наверняка думают иначе. Но как бы там ни было, для тех и других мир – двухмерен. – С этими словами он вынул из кармана карандаш и приставил его перпендикулярно поверхности бумаги. – Но мы-то с вами живем в трехмерном измерении и потому можем окинуть взглядом не только каплю и лист, но и карандаш. И потому благодаря этой своей способности мы открываем новые законы и покоряем природу. Однако наши познания ограничиваются лишь этим трехмерным представлением. И выйти за его границы нам так же не по силам, как и тем несчастным микробам, кои живут в этой капле вина. А вполне возможно, что души умерших людей, или так называемый мир Тьмы, находятся в каком-нибудь ином – в четвертом или пятом измерении, а может, в шестом или седьмом! Кто знает? И то, что мы сегодня называем «бредом», «абсурдом», «дьявольщиной», на самом деле – неведомая нам жизнь! И она, несомненно, существует! И лишь изредка нам удается заглянуть за край этого занавеса во время спиритических сеансов, да и то с помощью людей, обладающих необычными, я бы сказал, уникальными способностями.

– А вы, сударь, позвольте узнать, кто будете? – подозрительно косясь в сторону репортера, осведомился полицейский.

– Корреспондент «Петроградского листка» Померанцев Аристарх Виссарионович.

– Ах да, слышал и даже читал. Вы, если я не ошибаюсь, отслеживаете городские происшествия, да?

– Верно.

– Игнатьев, Петр Михайлович, – представился сыщик и, ответив на рукопожатие, сказал: – А за «Незнакомку» спасибо. – Он убрал листок во внутренний карман пальто. – Однако мне пора, господа. Надобно переговорить с редактором. Надеюсь, он еще не ушел.

– Честь имею. – Ардашев слегка склонил голову.

– Всего доброго! – вежливо попрощался Померанцев.

И лишь забытый всеми Синюхин, раскрасневшийся от портвейна, стоял в стороне и никак не участвовал ни в разговоре, ни в прощании. Однако несмотря на это, он улыбался и, вероятно, был счастлив.

На улице, кутаясь в пальто, Померанцев спросил:

– А что, Клим Пантелеевич, не наведаться ли нам в «Бродячую собаку»?

– Куда?

– Так называется очень популярное у столичного бомонда литературно-артистическое кабаре. К тому же сегодня там «вечер пяти», будет le rende-zvous des distinguйs. Перед членами клуба выступят три поэта: Бурлюк, Каменский и Северянин. А затем о своем видении мира расскажут два художника – Судейкин и Радаков. Такое бывает нечасто.

– Вы хотите познакомить меня не с одним Супостатом, а с несколькими?

– Нет, ну что вы! – рассмеялся Померанцев. – Все эти поэты, художники и артисты – милые люди. Вряд ли они способны на столь мерзкие злодеяния. Но для полноты картины не помешало бы поприсутствовать и там… Есть у меня какое-то смутное предчувствие, что побывать в этом кабаре нам просто необходимо.

– Да? Тогда останавливайте таксомотор.

Как назло, не было ни одного свободного автомобиля, и пришлось довольствоваться извозчичьей коляской.

Снег падал хлопьями и покрывал мостовую, экипажи и редких прохожих. Электрические фонари освещали улицу снопами света, который рассеивался и исчезал в темных подворотнях. Ветер, прилетевший со стороны Финского залива, постепенно усиливался и ночью грозил превратиться в зимний шквал. А где-то там, у берегов Невы, стоял толстый лед, надолго сковавший набережную, одетую в серый холодный камень.

Клим Пантелеевич достал коробочку ландрина и положил под язык крошечный леденец. Он смотрел по сторонам, но на самом деле ничего не замечал, а полностью погрузился в собственные, далеко не отрадные мысли. Ему казалось, что он в тупике. И прежде всего потому, что на данный момент у него не было никакого реального плана, с помощью которого он смог бы достаточно быстро добраться до Супостата. Статский советник уподоблялся охотнику, расставляющему капканы на волчьей тропе. Но и волк был не промах. И совсем не обязательно, что он выберет именно эту дорогу. А еще раздражала самоуверенность душегуба. «Надо же, после того как он нацарапал на месте преступления четверостишье «Метрессы», злоумышленник не побоялся послать его редактору «Нивы»! И тот – в коем веке такое видано! – распорядился напечатать стихотворение неизвестного автора под весьма странным псевдонимом». Ардашев нажал на репетир – часы пропели восемь раз. «И для чего я согласился поехать в это заведение? Что я там забыл? Особой радости от общения с коллегами по литературному цеху я никогда не испытывал. Скорее наоборот. Меня всегда коробил их завистливый взгляд относительно моих пьес и моего достатка. Они почему-то считают, что настоящий писатель должен быть бедным, таким, как они. Странные люди».

– Прибыли! – соскакивая с подножки, радостно выкрикнул Померанцев. На доме значился адрес: Михайловская площадь, № 5. – Давненько я здесь не был, хотя и являюсь одним из членов этого клуба!

– Если это клуб, то как же я пройду? – с сомнением глядя на убегавшие в подвал порожки, изрек Ардашев.

– Не беспокойтесь! Я имею право пригласить одного гостя.

У входа на геральдическом щите красовалась эмблема: симпатичный пес неопределенной породы положил лапу на античную театральную маску. Оставив одежду в гардеробной, Ардашев и Померанцев спустились по лестнице. Газетчик взял висевший на стене молоток и стукнул им дважды по специальной доске – это означало появление двух человек. Вход в залу освещал красный фонарь. Тут же, на столике, лежала огромная книга в кожаном переплете.

– Мы называем ее «Свиной собачьей книгой», – пояснил журналист. – В день открытия арт-кабаре ее принес Алексей Толстой. По традиции каждый входящий должен оставить на ее страницах свой автограф или экспромт. Это уж как вам будет угодно. – С этими словами газетчик открыл толстенный фолиант, отыскал чистую страницу и, макнув перо в чернильницу, витиевато расписался. – А теперь вы.

– Ну что ж, эпиграмму так эпиграмму.

Задумавшись всего на несколько секунд, Ардашев тут же вписал две строки, потом остановился на мгновение и опять что-то добавил. Поставив подпись, он положил перо на медные крючки настольного прибора.

– Заинтриговали! – улыбнулся газетчик. – А взглянуть разрешите?

– Извольте. – Клим Пантелеевич отошел в сторону.

Померанцев прочел:

«Бродячая собака»,

в доходном доме Жа́ко, —

ни шпиц, ни фокстерьер,

а «русский двор-терьер»,

измученный поэзией,

он лечится магнезией,

страдает от мигрени,

своей боится тени.

– Оставив эти строки, вы попали в историю!

– Надеюсь, в прямом, а не переносном смысле, – сострил статский советник.

– Это само собой. Вот пожалуйте сюда, на диванчик. Хотя, должен вам признаться, здесь иногда случаются драки. Редко, но случаются. Да-с! На моей памяти была одна. Ее учинил поэт Маяковский. А вообще-то, по правде говоря, под утро нашему брату поэту, уже изрядно захмелевшему, часто кажется, что он если не новый Пушкин, то, по крайней мере, второй Майков или Надсон.

– Вы правы, алкоголь путает мозги, – согласился Ардашев и огляделся.

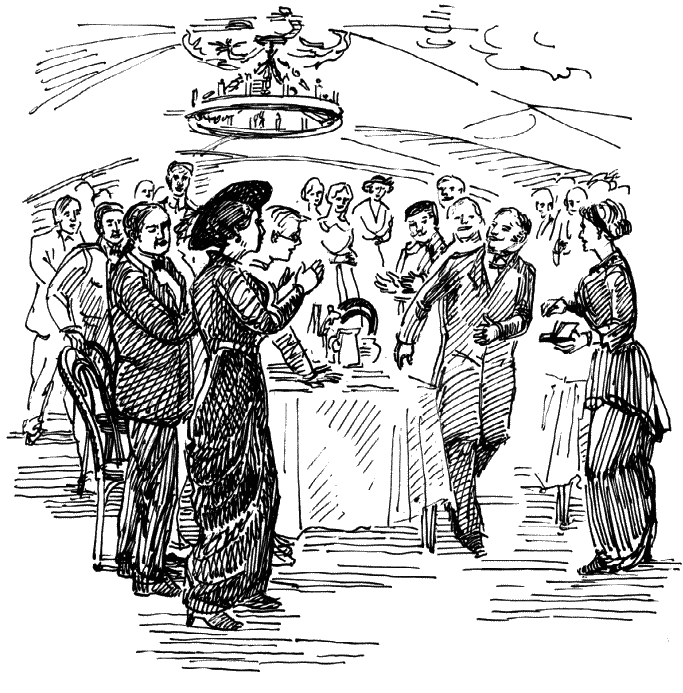

Центр залы занимал большой круглый стол и тринадцать стульев с высокими спинками. Прямо над ними, на четырех массивных цепях висела причудливая люстра в виде деревянного обода с тринадцатью свечами-лампами. И там, где-то между светильников, виднелась наброшенная белая дамская перчатка, а чуть поодаль – черная театральная полумаска. Стены и даже потолок были расписаны геометрическими фигурами красного, желтого и зеленого цветов. Рядом с диванами располагались невысокие столики.

Постепенно зала заполнялась. Кто-то проходил и в другие комнаты.

– А что, Клим Пантелеевич, может, коньячку? Ваша красненькая почти цела. Так что готов угощать вас за ваши же деньги, – весело пробалагурил газетчик.

– Позвольте, Аристарх Виссарионович, так ведь это клуб, а не ресторация, где разрешено продавать коньяк. Или сухой закон здесь не действует?

– Нет, действует, конечно, но не для всех. Для действительных членов клуба имеются послабления. Водочку здесь подают в бутылках от сельтерской, а коньяк или ром – в заварных чайниках. Есть и легкая закуска. В основном – бутерброды, фрукты, шоколад… Так, значит, заказать коньяку?

– А давайте! – махнул рукой статский советник. – Но с одним условием: за все плачу я.

Померанцев расцвел барбарисом и, разведя руки, изрек:

– С вами трудно спорить.

И прав был журналист: на столике тотчас же появился заварной чайник и чайные стаканы. Не обошлось без порезанного лимона, шоколада «Эйнем», вазы с фруктами и розового винограда.

Вскоре началась официальная часть вечера. Первыми выступили художники. Каждый объяснял свое видение мира и творчества. Время от времени раздавался стук молотка, и из-под красного фонаря выходили напыщенные, как английские лорды, завсегдатаи: Владимир Маяковский, Алексей Толстой, Всеволод Мейерхольд и Аркадий Аверченко. Позже, сорвав аплодисменты, в сопровождении князя Волконского в зал вплыла несравненная Тамара Карсавина. Ее выступление в «Бродячей собаке» запомнилось и Померанцеву. Тогда балерина танцевала под звуки клавесина прямо среди зрителей. А после представления красавицу завалили гирляндами из живых цветов. Усадив артистку в почетное кресло, публика внесла ее на сцену, и там под оглушительные аплодисменты прошла торжественная церемония награждения высшим орденом кабаре – «орденом Собаки». Вроде бы и давно это было, а кажется, – вчера.

Когда официальная часть закончилась, на сцену вышел молодой человек в костюме. Воротник его пиджака почему-то был поднят. На беже-розовой сорочке красовался шелковый бант. Его туфли имели модный желто-коричневый цвет. Он жевал во рту незажженную регалию, держал руки в карманах и молчал, дожидаясь, когда публика, взбудораженная стихами Игоря Северянина, наконец, стихнет. Пронесся шепот: Маяковский. Он молча уставился на одну слишком экзальтированную даму, которая все никак не могла успокоиться и с восхищением повторяла вслух последние строки только что звучавшего стихотворения. Но, встретившись с острым, точно пика, взглядом поэта, блондинка втянула голову в плечи и затихла, как кролик перед удавом. Не отрывая от нее глаз, Маяковский вынул изо рта сигару и разорвал наступившую тишину хлесткими, как удары нагайкой, строками:

Вам, проживающим за оргией оргию,

имеющим ванную и теплый клозет!

Как вам не стыдно о представленных к Георгию

вычитывать из столбцов газет?!

Знаете ли вы, бездарные, многие,

думающие, нажраться лучше как, —

может быть, сейчас бомбой ноги

выдрало у Петрова поручика?..

Он чиркнул карманной зажигательницей и закурил. И в тот момент, когда пламя осветило его лицо, раздался душераздирающий вопль. Кричала та самая дама, которую поэт только что избрал жертвой и «гипнотизировал». Послышалось чье-то возмущение, кто-то засвистел. С диванов в адрес Маяковского полетели оскорбления. Стихотворец хотел направиться туда, откуда доносились ругательства, но его остановили и увели в другую комнату.

На подмостки выбрался какой-то человек. Он был довольно высокого роста, в костюмной паре и в галстуке, с увесистым носом и аккуратными усиками. Нос-картошка выделялся и, кажется, жил своей собственной жизнью, независимой от остального лица. Теребя цепочку карманных часов, он принялся успокаивать публику, поясняя, что прозвучавшее произведение не имело никакого отношения к гостям.

– Кто это? – осведомился Ардашев.

– Николай Корнейчуков, известен под псевдонимом Корней Чуковский, литератор, – пояснил Померанцев. – Один из завсегдатаев нашего клуба.

– Послушайте-ка, Аристарх Виссарионович, вы помните «Метрессу»?

– Конечно. А что?

– А не могли бы вы прочесть это стихотворение со сцены?

– Могу, но зачем?

– Не сочтите за труд, Аристарх Виссарионович, ублажите! И еще: если вас посчитают автором – не отказывайтесь. Просто молчите, и все. Договорились?

– Ну, хорошо. Раз сам Ардашев просит – отказывать нельзя.

Репортер подошел к Чуковскому, перекинулся с ним парой слов и поднялся на сцену.

Публика затихла. В программе вечера не было ни Маяковского, ни Померанцева. И какой фортель выкинет новый выступающий – было неведомо.

Газетчик оглядел залу и совсем негромко, постепенно добавляя голос, стал декламировать:

Фильдеперсовые чулочки,

Платье с кружевом аграмант,

Жизнь, разрезанная на кусочки,

И герленовский аромат.

Ты растленная прелюбодейка,

Лента красная на снегу,

И волшебница, и злодейка,

Лодка, брошенная на берегу.

Ты ночная черная птица,

Что с надрывом кричит вновь и вновь,

Ты разорванная страница,

Ты погибель моя и любовь.

Недописанные строчки,

Недосказанные слова,

Я поставил пока три точки, —

Незаконченная глава…

Когда он умолк, зал разразился овациями. Многие вставали с мест и хлопали стоя. Едва он сошел со сцены, как отовсюду к нему устремилась публика. Кто-то жал руку, а кто-то просил автограф. Не успел журналист сесть на диван, как перед ним выросла фигура художника Шкловского, который уже находился в изрядном подпитии.

– Так, стало быть, Аристаша, ты и есть Супостат? – слегка покачиваясь, проронил он.

– Как видишь, – пожав плечами, ответил Померанцев.

– А что ж ты такой псевдоним себе выбрал несовременный? Надо было подобрать что-нибудь модное, на иностранный манер: Джон Бастэд или Вилли Бич, – хохотнул живописец, но тут же подался назад, встретившись с колючим взглядом Ардашева. – Кто это? Почему не знаю? – тихо спросил Шкловский.

– А это, сударь, к лучшему, что не знаете, – сухо ответил статский советник. – Я предлагаю вам вернуться на свое место и не загораживать нам сцену.

– Надо же! «Не заслоняйте мне солнце!» – едва слышно возмутился он и шепнул на ухо приятелю: – Аристаша, откуда этот Диоген выискался? Насколько я понял, он мне угрожает, да? – Живописец встрепенулся, пытаясь забросить назад непокорную, то и дело падающую на лоб челку.

– Нет, Шура, тебе никто не угрожает, – в ответ прошептал газетчик. – Но пока не поздно – лучше уйди. Этого человека злить – все равно что с молнией шутить. Не советую.

– Как скажешь, Аристаша, как скажешь. Но знай, с этой минуты ты мне не друг – и даже не собутыльник! – Он вяло махнул рукой и побрел через залу.

Неожиданно вырос официант с новым заварным чайником. Он расплылся в улыбке и, глядя на Померанцева, сказал:

– А это вам.

– Вы ошиблись, любезный. Мы не заказывали…

– Да-с, – ставя на столик, вымолвил он, – я знаю, но один господин велел вам принести. Они изволили еще и записку передать. – Половой выудил из кармана сложенный вдвое лист и передал его газетчику.

Развернув бумагу, Померанцев прочел вслух:

– «Метрессу» прочли изумительно, но зачем присвоили авторство? Нехорошо-с. Автор.

Текст был написан печатными буквами.

– Послушайте, милейший, – остановил официанта Клим Пантелеевич, – а где этот господин?

– Они изволили уйти.

– А как он выглядел? Вы можете его описать?

– Ничего особенного-с…

– Борода, усы, бакенбарды?

– Не помню, но усы точно были.

– А возраст? – не успокаивался статский советник.

– Примерно вашего-с.

– А рост?

– Как вы-с…

– Раньше он бывал здесь?

– Видел несколько раз. Они завсегда сидели одни, заказывали французский коньяк. Видать, приходили по приглашению.

– А кто приглашал?

– Позвольте объяснить, Клим Пантелеевич, – вмешался Померанцев. – Дело в том, что финансовое положение клуба оставляет желать лучшего. Вот потому и решили напечатать сто пригласительных билетов и продать. Вероятно, он и купил несколько.

– Точно так-с, – согласился прислужник. – Могу идти-с?

– Вот, возьми, любезный. – Ардашев сунул официанту целковый.

– Премного благодарен, – пропел тот и удалился.

– А я, право, не догадался, для чего вы попросили прочесть «Метрессу», – признался репортер. – Надо же, попали в самое яблочко.

– Да какое там «яблочко», Аристарх Виссарионович! В молоко! Вот если бы мы с вами сумели его распознать, тогда – другое дело. А хотя, – он задумался на миг, – вряд ли нам бы удалось доказать, что он и есть убийца.

– Почему? А почерк? Разве нельзя было определить, что на стене доходного дома писал именно он?

– Это очень непросто. Однако даже если представить, что эксперт сумел бы это установить, то все равно данное обстоятельство никак не изобличало бы преступника, поскольку нет прямой связи между стихами и убийством. Да и надпись «Морок изведет порок» появилась уже после того, как он совершил нападение на модистку. Любой адвокат научил бы Супостата, как себя вести на суде. «Да, – скажет, – не отрицаю, что оставил свои художества на стене доходного дома, на Гороховой, не ведая, что той же ночью случится убийство. А на Болотной писал уже после того, как в газетах появилось сообщение о несчастной модистке. – И добавит: – А вообще-то я зачитываюсь криминальными романами. Вот и подумал поиграть в загадки с полицией. А путать следствие – у меня и в мыслях не было». Вот и попробуй докажи.

– Но как же тогда его изловить?

Клим Пантелеевич прикрыл глаза и, проведя ладонью по лицу, сказал:

– Если бы я это знал, Супостат давно бы сидел в клетке.

– А что же делать? – с видом пытливого гимназиста спросил Померанцев.

– Думать, Аристарх Виссарионович, думать. – Статский советник поднялся. – Мне, пожалуй, пора. А вы оставайтесь, у вас еще полный чайник. – Он улыбнулся. – Только не переусердствуйте. Кстати, должен вас предупредить – за нами слежка. Их двое. Скорее всего, это господа из сыскного отделения. Уж очень топорно работают. Так что будьте внимательны и сохраняйте холодную голову.

На улице было свежо. Мороз усилился, и снег перестал идти. Он теперь жалобно поскрипывал под подошвами одиноких прохожих, мявших его парадный вид. Петроград спал, но спал как-то тревожно, неспокойно. И шум проносившегося трамвая, и рокотание автомобилей добавляли столичной ночи лишь суету и нервозность.

Ардашев нанял извозчика. Дорога была не близкой. И это его вполне устраивало. Статский советник достал коробочку монпансье, положил под язык конфетку и предался размышлениям. Размеренный топот усталой лошади действовал умиротворяюще, и очень скоро мысли, точно солдаты на параде, выстроились в нужном порядке. А позади, в саженях пятидесяти, следовал еще один экипаж с «топтуном», ожидавшим его на выходе из клуба.

«Похоже, я на верном пути и нет надобности менять первоначальный план, – мысленно решил он. – Вот только Чертоногов меня беспокоит. Надо бы завтра, еще до сеанса, предупредить его об опасности».

Назад: 14 Таинственное послание

Дальше: 15 Наедине с собой