Глава 16

Жизнь и уход

Гертруда в свои пятьдесят три заметила, что ее все больше и больше привлекает общество короля. Фейсал в свои тридцать шесть был обаятельнейшим собеседником, любящим и нежным с теми, кому доверял, покоряющим своим влиянием всех вокруг. Оба – Гертруда и король – обладали умением замечать забавные нелепости и смеяться над ними наедине друг с другом, поэтому слуги, занятые где-то в доме, иногда, наверное, интересовались, что за хохот слышится из-за закрытых дверей.

Король со своей стороны видел в Гертруде необычайную личность, замечательного союзника, всегда прекрасно информированного и с такой личной историей приключений, которой он, арабский мужчина, едва мог поверить. Женщина быстрых движений и быстрого ума, она горячо и живо вела политические споры. Она всегда внимательно смотрела в глаза собеседнику, а прорывающийся иногда резкий тон раздражения уравновешивался частым подмигиванием. Вопреки климату и вреду для своего здоровья, она все еще любила скакать по берегам Тигра в ранних утренних туманах, одевшись в бриджи с кожаными сапогами до колена и твидовую куртку, ходить иногда с Фейсалом на целый день стрелять куропаток и плавать в реке по вечерам.

Американская журналистка Маргерит Харрисон, интервьюировавшая Гертруду в Багдаде для «Нью-Йорк таймс» в 1923 году, имела редкую возможность видеть Гертруду в ее кабинете:

«Меня провели в небольшую комнату с высоким потолком и длинной стеклянной дверью, выходящей на реку. Такой неприбранной комнаты я в жизни не видела: столы, стулья, диваны завалены документами, картами, брошюрами и документами на английском, французском и арабском. За столом со штабелями документов, сползающих на ковер, сидела худощавая женщина в элегантном спортивном платье из вязаного шелка, светло-коричневом. Когда она встала, я заметила, что фигура у нее все еще изящная и грациозная. Тонкий овал лица с резко очерченным ртом и подбородком, с серо-синими глазами, в ореоле мягких седых волос – это было лицо гранд-дамы. В этой внешности, в этом поведении никак нельзя было угадать обветренного путешественника. “Парижское платье, мейфэрские манеры”. И это женщина, которая заставляет дрожать шейхов!»

Даже сейчас Гертруда оставалась бесстрашной. Как-то утром, когда они завтракали с Хаджи Наджи в его летнем доме, вошел дервиш с железным посохом и грубо потребовал, чтобы его приняли как гостя. Хаджи Наджи велел ему уйти. Тот угрожающе посмотрел на Гертруду и сказал, что у него столько же прав быть здесь, сколько у нее. После этого сел на проходе, заявил: «На Бога уповаю» – и стал читать вслух стихи из Корана. Ни Хаджи Наджи, ни его сын, ни слуги не могли его сдвинуть, и тогда Гертруда сказала дервишу: «Бог отсюда очень далеко, а полиция очень близко», выхватила у него железный посох и им же его ударила. Он ушел.

Фейсал и Гертруда вместе стремились к процветанию вновь созданной страны и в конечном счете к более широкой арабской независимости. Сэру Перси Коксу вскоре предстояло уйти на покой и быть замененным бывшим начальником департамента доходов сэром Генри Доббсом. Гертруда осталась в Багдаде, всегда готовая подать официальную и неофициальную помощь и совет. Этот период и для Фейсала, и для Гертруды был полон удовлетворенности и интереса, они стали близкими людьми, доверяющими друг другу как истинные друзья. Она была счастлива возможности работать с полной отдачей:

«Я остро осознаю, как много все-таки дала мне жизнь. Я теперь вернулась после многих лет к старому ощущению радости существования, и я счастлива чувством, что мне принадлежит любовь и доверие целого народа. Может быть, это не то личное счастье, которое мне не досталось, но это чудесное и поглощающее явление – возможно, даже слишком поглощающее».

Насколько близко, насколько доверительно, открылось только после смерти Гертруды, да и то лишь в скромном британском журнале «Эврибодиз уикли», решившем получить о ней интервью у короля. Редактор озаглавил материал: «Тайна великой белой женщины из пустыни, которая не раскрыта в ее книге». Как бы возмутилась сама Гертруда! Но как бы ни был сенсационен и сверхромантичен язык – явный пересказ ответов Фейсала, подредактированный под стиль журнала для домохозяек и напечатанный с орфографическими ошибками, – но в материале, которому король дал свое имя, содержатся некоторые необычайные утверждения. Фейсал начал так:

«Имя Гертруды Белл навечно вписано в арабскую историю – имя, которое произносится с почтением, – как имена Наполеона, Нельсона или Муссолини… Можно сказать, она была величайшей женщиной своего времени. Без сомнения, ее право на величие таково же, как у Жанны д’Арк, Флоренс Найтингейл, Эдит Кэвелл, мадам Кюри и других».

Говоря о ее страсти к приключениям и неизменной верности всему хорошему и справедливому, он сказал, что не только полковнику Лоуренсу принадлежит заслуга поднятия арабских племен против турок. Подобно Лоуренсу, «[Гертруда] могла в деле выполнять мужскую работу. Она в одиночку инкогнито пробиралась в отдаленные районы отнести весть о восстании, и когда вождям не хватало храбрости послушаться призыва, она вдохновляла их собственным изумительным мужеством… Не думаю, что она знала, что такое страх. Смерть ее не страшила нисколько. Никакие опасности и трудности не казались ей чрезмерными. О своей личной безопасности она заботилась меньше всего».

Фейсал описывает ее умение маскироваться, искусство выдать себя за араба любого племени, и так мастерски, что невозможно было обнаружить подделку.

«Однажды мои люди привели мне живописного арабского погонщика верблюдов, который на все мои вопросы отвечал на народном диалекте, будто всю жизнь провел за своим скромным занятием. А когда я его допросил и получил всю информацию, которой искал… погонщик оказался мисс Белл».

Фейсал продолжал:

«Я думаю, можно обнародовать факт, что в один из критических моментов нашей истории, когда некоторые из наших людей дрогнули, эта великая белая женщина сама повела их в атаку на турок. По крайней мере один раз в своей карьере она попала в руки своих врагов и перед ней была перспектива неминуемой ужасной смерти.

Ее выдал туркам один предатель-араб, когда она возвращалась из своих опасных поездок в пустыню, и ее, переодетую арабом из племени, схватил турецкий патруль… Ей угрожали зверскими пытками, если она не выдаст тайны тех людей, что в этот момент готовили свержение турецкого ярма. Гертруда оставалась глуха ко всем угрозам, и ни одной тайны не узнали от нее угнетатели. Если бы она дрогнула, некоторые наши лучшие вожди могли бы поплатиться жизнью, но она предпочла пытку – предательству. К счастью, ей удалось сбежать до того, как врагам представилась возможность осуществить свои угрозы…»

Фейсал рассказал историю ее побега, которую, по его словам, она поведала только ему. Она тайно выбралась глухой ночью из турецкого лагеря и три дня и три ночи скиталась без проводника, пищи и воды, прячась от встреч с бандами мародеров. Наконец Гертруда выбралась в безопасное место, находясь на грани жизни и смерти. «Через несколько дней она уже была среди нас, по-прежнему активная, занятая великой задачей – поднимать наших людей против угнетателей».

Гертруда была военным гением, добавил Фейсал, и при случае подавала арабам очень ценные тактические советы. В начале войны турки назначили цену за ее голову:

«Награда была такой, что могла бы искусить людскую жадность, но эту женщину так высоко ставили в нашем народе, что не нашлось никого, кто выдал бы ее врагам».

Гертруда не оставила записей об этих приключениях, и если никогда не говорила о них сэру Перси или леди Кокс, то это, пожалуй, неудивительно. Это ведь осторожный Кокс за несколько лет до того отговаривал ее от путешествия в Хаиль. И представить своего восточного секретаря, устраивающего розыгрыш для короля, переодевшись погонщиком верблюдов, ему было бы совсем не забавно. Как Гертруда опускала или смягчала некоторые события в письмах домой, чтобы не волновать родных, точно так же она не стала бы их тревожить рассказами о едва не ставших роковыми случаях. Может, одной из причин ее устойчивой нелюбви к прессе был страх, что газетные ищейки откопают эти сенсационные случаи и затруднят ее работу серьезного администратора и уж точно – работу разведчика.

Есть одно особенно интригующее предложение, заключающееся в том, что она стала соучастницей попытки Т. Э. Лоуренса в 1916 году подкупить турок для снятия осады с Эль-Кута. В то самое время она находилась в Басре, досадовала на недостаток дела и размышляла, оставаться ей или уезжать. Ее отчаянно заботило состояние голодающей армии. Через неделю после проезда Лоуренса через Басру по пути в Эль-Кут, 16 апреля, Гертруда написала отцу: «Я предложила, что поднимусь по Шатт-эль-Араб с местным проводником проверять карты, и, кажется, этот план понравился». Потом между ее письмами случился весьма необычный перерыв – до двадцать седьмого, когда она написала: «Дорогая мама, я пропустила почту на прошлой неделе, поскольку выезжала в небольшое местечко на краю пустыни, называется Зубаир, и когда вернулась, оказалось, что почта уже ушла, на день раньше обычного… Ничего не происходит и ничего, кажется, не произойдет возле Эль-Кута – дело безнадежное».

Зная, что Эль-Кут занимал первое место в мыслях Лоуренса и Гертруды, можно предположить, что «обширные планы», которые они обсуждали, касались осады и возможности выручить оттуда солдат. Что не является невозможным, учитывая, какими они были людьми. Они обдумывали идею отвлекающего маневра, с одной стороны, и попытки прорыва – с другой. В своих «Семи столпах мудрости» Лоуренс пишет уклончиво о своих действиях в Эль-Куте: «Наше правительство… послало меня в Месопотамию посмотреть, что может быть сделано косвенными средствами для выручки осажденного гарнизона… На самом деле уже поздно было действовать, Эль-Кут просто погибал, и в результате я ничего не сделал из того, что было в моих мыслях и в моих силах».

Есть еще один намек о подобном участии Гертруды, хотя без даты и без контекста. Ее старый друг Лео Эмери, государственный секретарь по делам колоний с 1924 года, писал в мемуарах «Моя жизнь в политике»: «В организации арабских сил против турок ее поле деятельности до некоторой степени пересекалось с полем Лоуренса, и на ее счету знаменательная победа в пустыне, в которой ее протеже победил протеже Лоуренса и захватил все пулеметы противника». После смерти Гертруды Лоуренс писал Эльзе: «Она выделяется тем, что, ясно мысля, видела истинную конечную цель в нашей работе с арабами и, ничего не страшась, работала для этой цели, не щадя себя».

После коронации король перестроил свою жизнь. Он переехал из апартаментов в Сераи во дворец на окраине Багдада – большое, но простое здание с просторными комнатами. Из приемной гостей препровождали в главную гостиную с бархатными шторами на окнах, коврами на полу, тахтой вдоль стены и – в зимние дни – горящими поленьями в камине. Вход охраняли двое часовых, и, кроме тех вечеров, когда гостей принимал сам Фейсал, открывавший дверь слуга приносил кофе на подносе. Здесь находился также кабинет короля, и здесь он проводил беседы и совещания с министрами. Кроме того, был еще его любимый дворец, вилла в Харисии, с лестницей к реке, розарием и тенистой террасой. Этот дом он купил с небольшой фермой, где любил распоряжаться сам. Дальше у него была большая ферма под Ханикином, близ персидской границы, где он вел хозяйство согласно последним веяниям агрономии. Когда через некоторое время он научился водить самолет, то сам туда летал.

Гертруда сражалась за независимость арабской нации столько же времени, сколько и Фейсал. Эта цель вдохновляла ее в Каире, Басре и Багдаде. Она была одиноким голосом в те времена, когда работала у А. Т. Уилсона, она занимала твердую позицию, когда Британия неоднократно угрожала уйти из Ирака, она почти отчаялась в период восстаний, она видела, как идут годы, Запад медлит, а турки изо всех сил сопротивляются определению северной границы Ирака. И она все еще мечтала о свободном арабском правительстве.

В 1921 году очень многое стало налаживаться. Вернулся Кокс, мудрый и тонкий переговорщик, на троне сидел арабский король, а почтенный старейшина Багдада, накиб, стал премьер-министром. Страна была в руках кабинета, выбранного из рядов представительных иракцев. В перспективе самоопределения, пока еще неполного, национальное самосознание еще только ожидалось, но агитация за него уже шла. Гертруда поддерживала националистов по сути и принимала их у себя дома, в то время как Лондон настаивал на официальном признании мандата, без чего британцы должны из Ирака уйти. А тогда, как Гертруда неоднократно предупреждала Фейсала, он не сможет удержать верность своих людей против турок и Ибн Сауда. Фейсал балансировал на лезвии ножа. Сирию из его рук вырвал мандат, закрепленный за Францией. Король знал, что весь кредит доверия ему как арабскому лидеру зависит от того, сможет ли он отвергнуть британский мандат, настойчивое требование подчинения британскому контролю. И поэтому отказывался признавать существование мандата и вопреки всем мольбам Гертруды был готов слушать любого приходящего к нему оппортуниста или экстремиста. Она писала 25 сентября:

«Обедала с королем… после обеда мы сидели на балконе, выходящем на реку, и Фейсал облегчал душу. Это было связано с моей просьбой вывести на свет его жену и детей. Он ответил, что слишком не уверен в будущем… Неизвестно, не выдвинет ли британское правительство такие условия договора, которые он не сможет принять».

Это была идея Кокса – предложить Лондону принять договор вместо мандата. Лига Наций будет довольна тем, что Британия все еще выполняет свои обязательства по отношению к оперяющейся нации; Ираку придется удовлетвориться тем, что отношения с Британией будут равноправны и к самоуправлению он пойдет без английского правления и с собственной армией.

Началась работа над мучительными переговорами. Для выработки деталей из министерства колоний прислали сотрудника по имени Хьюберт Янг. Он возглавил команду, куда вошли Корнуоллис, действующий от имени Фейсала, юридический советник иракского кабинета Эдуард Дроуэр и Найджел Дэвидсон, юридический секретарь верховного комиссара. Был принят «акт об альянсе», где говорилось, как именно две страны будут совместно работать над созданием Основного закона, или конституции. За этим последовал закон о выборах.

Лондон настаивал на соблюдении мандата как условии договора. Фейсал заявил, что договор должен существовать автономно, а иракский премьер-министр говорил, что в противном случае откажется его признавать. Но у Фейсала были более широкие планы. Он надеялся, что его отказ признавать британский мандат побудит сирийцев отказаться от французского, а его миссия останется прежней: показать миру жизнеспособность суверенного исламского государства.

Каждый день бывая во дворце, Гертруда чувствовала, что с Фейсалом все труднее и труднее иметь дело. Несгибаемый, склонный к манипулированию, даже неискренний, он попустительствовал антимандатной пропаганде в районе Хиллы чуть ли не до бунта. Когда британцы разыскивали с целью ареста некоторых шейхов, убивших британского офицера, король обвинил их во враждебных к нему действиях. Прессе он сказал, что нельзя просить знатного араба выполнять приказы иностранца. Каждый раз, когда его министры согласовывали формулировки договора, он находил какие-то новые недостатки. Каждый раз, когда Кокс посылал новую версию на утверждение в Уайтхолл, против нее всплывали возражения.

Гертруда уже приходила от этого в недоумение, Кокс и Корнуоллис, пожалуй, тоже. Фейсал рисковал лояльностью умеренных шейхов и министров, которые его поддерживали, провоцировал уход британских гражданских чиновников и советников, которые поддерживали правительство в рабочем состоянии, и вынуждал Уайтхолл вообще бросить Ирак. Надеясь на известную ей привязанность короля, Гертруда решила воззвать к нему лично. Как писала позже, она воспользовалась «…эмоциональной атмосферой, которую он, будучи остро чувствительным, осознавал полностью. Потому что я разыгрывала свою последнюю карту, и так ему и сказала. Я начала с вопроса, верит ли он в мою личную искренность и преданность ему. Фейсал ответил, что даже не сомневается… Я сказала, что в таком случае буду говорить совершенно свободно и что я очень разочарована. У меня был красивый изящный образ того, чему я отдаю свою верность, и этот образ тает на глазах. И до того, как будет стерта последняя благородная черта, я предпочитаю уйти: как бы ни любила я арабскую нацию, какую бы ни чувствовала ответственность за будущее, вряд ли я смогу смотреть, как испаряется моя мечта… Я всегда верила, что им движут лишь самые высокие принципы, а сейчас вижу его жертвой любого злобного слуха… и не буду ждать, пока негодяи, которых он теперь дарит своим доверием, неизбежно очернят меня в его глазах.

На сей предмет у нас вышел страшный спор, в течение которого он мне то и дело целовал руки, что очень выбивает из колеи!.. Я все еще sous le coup от этой беседы. Фейсал – один из самых милых людей на земле, но ему поразительно не хватает силы характера… Сегодня я оставила его в убеждении, что мое единственное желание – ему служить; завтра он будет весь в сомнениях».

Через несколько дней она узнала, что король уже изменил мнение по одному из вопросов, которые они обсуждали. Гертруда с грустью смирилась с тем, что сочла колебанием лояльности Фейсала. Случатся еще более серьезные разногласия, но она, как и Корнуоллис, была очарована Фейсалом и не могла уйти. Король околдовал их обоих. Он постоянно требовал ее общества, спокойно слушал ее выговоры, целовал ей руку – и оставался непреклонен. Гертруда писала:

«Сафват-паша [старый учитель короля] просил меня приходить во дворец, когда захочу, поскольку ясно, что я – единственный человек, который по-настоящему любит короля, и единственный, кого по-настоящему любит король. Это было несправедливо по отношению к мистеру Корнуоллису, который пожертвовал для него всей своей карьерой… Но Сафват на это возразил, что есть разница, и, наверное, меня король чаще держит за руку, хотя мистера Корнуоллиса чаще обнимает – мы поделились наблюдениями. От Фейсала ничего не добьешься, если он не уверен, что ему принадлежит твоя преданная привязанность. Наша – принадлежит».

Раз в жизни Гертруда встретила равного себе.

Британцы делали уступки по поводу условий договора, но одно держалось неизменно – мандат. Гертруда резюмировала так: «Договор находится в statu quo ante. Сэр Перси послал замечательную телеграмму домой, настоятельно советуя мистеру Черчиллю уступить».

Но Черчилль отказывался идти на компромисс. Он требовал, чтобы Кокс и Фейсал приехали в Лондон, и они понимали, что там он предъявит им ультиматум. «Сердце умерло во мне», – писала Гертруда. Все висело на волоске. Фейсал откажется подписывать, и Ирак, как она знала, перестанет существовать. Кокс, черпая силы в том факте, что ему уже недолго было до отставки, пустил в ход персональный авторитет. Он считает, ответил он Черчиллю, что от их прибытия в Лондон никакого не будет улучшения. Он предложил опубликовать договор с Ираком в том виде, в котором он согласован с королем, добавив оговорку, что мандат является единственным пунктом расхождения. Тогда король сможет сказать своему народу, что добился наилучших из возможных условий. «Но примет ли наше правительство это предложение? – спрашивала Гертруда. – Вот что мы хотим знать, потому что, если все уедут стрелять куропаток, телеграммы могут остаться без ответа».

Был август 1922 года и годовщина коронации, для Гертруды предваренная неделей вечеринок и празднований. Был день, проведенный на королевской хлопковой плантации в скачках по полям с Фейсалом и его свитой, за которыми ехали верховые адъютанты и кавалькада телохранителей, потом вечером играли в бридж. В свою очередь Гертруда организовала прием для короля – пикник на тенистом берегу Тигра: «Жарили больших рыб на костре из пальмовых крон – самая вкусная еда в мире. Я накупила ковров и подушек и повесила в кустах тамариска старые багдадские фонари… в розовом штиле заката. “Это так мирно”, – сказал король». Потом был прием в багдадском дворце Фейсала, из британского представительства приехали на двух машинах. Гертруда надела кремовые кружева, заколотые миниатюрными орденами, надетые впервые, и бриллианты – в волосах фамильная тиара Беллов, а вокруг шеи тиара вместо колье. Это последнее украшение прислала ей Флоренс: «Я открыла пакет в офисе… и оттуда вывалилась здоровенная тиара. Я чуть не рассмеялась – настолько это был неожиданный среди канцелярских папок предмет. С твоей стороны очень великодушно отослать ее мне – я забыла, какая она красивая. Боюсь, что если я ее надену, меня примут за коронованную королеву Месопотамии».

У дворца они влились в процессию трехсот-четырехсот человек, идущих по ступеням ко входу. Подойдя к лестнице, они услышали неразличимые крики и бурю аплодисментов. Сперва Гертруда подумала, что так встречают Кокса, но все были озадачены. «Когда мы вернулись в офис, верховный комиссар велел мне тут же это выяснить. Через час я уже знала. Это была демонстрация со стороны двух экстремистских политических партий».

Диссиденты собирали силу, и так как Фейсал отказывался разрешить какие бы то ни было действия против них, если мандат не будет аннулирован, весь кабинет подал в отставку. Накиб остался управлять в одиночестве и не справлялся, а восстание против мандата ширилось. Но тут в дело вступила судьба и дала Коксу возможность вырваться из тупика. У короля случился аппендицит.

Соглашаясь на операцию, Фейсал также, что несколько странно, дал знать всем, что он не возражает против присутствия на операции любого количества наблюдателей. Предложение приняли многие шейхи и нотабли, и комната наблюдателей была битком набита. Тем временем Кокс – без короля и кабинета – взял на себя краткий, но всеобъемлющий контроль за страной и хорошо им воспользовался. Семерых лидеров багдадского восстания он арестовал – остальные скрылись, переодевшись женщинами, – выловил агитаторов из регионов и закрыл две диссидентские газеты и обе экстремистские политические партии. Двадцать седьмого числа Гертруда писала:

«Раз в жизни Провидение повело себя как джентльмен… болезнь короля была как нельзя более кстати. Сэр Перси спас положение и дал королю путь для выхода – чтобы он им воспользовался, когда начнет ходить. К тому времени – если надо, выздоровление можно продлить, – мы будем иметь четкую линию из дома… умеренные поднимают голову к небесам… а в провинции экстремистам придется строить ковчег, если хотят уйти от политического потопа».

Множество свидетелей могли подтвердить, что Фейсал был без сознания, когда Кокс стал осуществлять свои инициативы. Довольно много дней после операции к нему никого не пускали. Первым о случившемся его информировал Корнуоллис. Когда его посетили Кокс и Гертруда, облегчение его было явным, и он оценил действия Кокса в преувеличенных выражениях. «Вы меня избавили от ответственности». После этого верховный комиссар привез договор домой к накибу, дал ему в руки перо и попросил подписать. Встревоженный накиб потребовал, чтобы части английской версии были прочитаны ему по-арабски, убедился, что версии совпадают, и подписал. Это было 10 октября 1922 года.

Через три дня Фейсал провозгласил заключение договора в звонкой речи, где провидел «продолжение дружбы с нашим блестящим союзником, Великобританией, и проведение наших выборов для созыва Учредительного собрания, чтобы создать Основной закон». Еще нужна была ратификация, но игра была окончена. Это был, кроме того, еще второй шаг к членству в Лиге Наций на правах независимого государства.

Фейсал говорил Гертруде, что после разгрома в Дамаске в 1920 году он опасается привозить жену и детей в Ирак. Сейчас, в 1924-м, расположившись в своих двух дворцах и притом, что Хиджаз все сильнее страдал от растущей агрессии Ибн Сауда, он начал перевозить семью в Багдад, первым выбрав своего любимого и самого младшего брата Заида. Тот воевал бок о бок с Фейсалом во время восстания, ему предстояло приобрести большой вес в Курдистане. Вскоре после приезда он уехал учиться на год в Баллиол-колледж в Оксфорде. После Заида приехал единственный сын Фейсала, двенадцатилетний эмир Гази, небольшой для своего возраста, в сопровождении рабов, с застенчивым достоинством, и запал Гертруде в сердце. Она почувствовала, что он был заброшен среди невольников и неграмотных женщин. Он едва умел читать и писать по-арабски, ему нужны были хорошие учителя и мужское общество. Но до того как заняться его окружением, ей следовало подобрать ему одежду. Король теперь почти все время был в европейском костюме и хотел, чтобы сын следовал его примеру. Гертруда писала родителям:

«Меня позвали во дворец помочь выбрать одежду для Гази. Я там застала английского портного из Бомбея с выкройками. Так что мы выбрали маленькие рубашки и костюмы, а портной вел себя как портной у Теккерея. Он прыгал вокруг, показывал носком ноги, подавал мне выкройки, держа руку на сердце. С Гази пришлось снять мерку; он наполовину стеснялся, наполовину был доволен».

Вслед за юным эмиром прибыла его мать, королева, с тремя сестрами Гази – жить на вилле в Харисии. Согласно семейной традиции, Фейсал женился на своей двоюродной сестре, Амире Хусейне, которая с тех пор жила в изоляции с тремя дочерьми: младшая была инвалидом от рождения, и ее никто никогда не видел. Раньше, когда Гертруда заговаривала с Фейсалом о его жене, он уходил от темы. «Я спросила его о жене… и сказала, что ее, по моему мнению, тоже следует поощрить занять при дворе какое-то положение. Фейсал говорил о ней довольно сдержанно – они всегда стесняются своих женщин, считая, что те слишком невежественны, чтобы их представлять, но согласился, что надо положить начало».

Тот факт, что королева живет в затворничестве, делал понятие двора в западном стиле невозможным. На обедах и приемах гостей мужского пола принимал Фейсал в одиночестве, в багдадском дворце, после чего ехал в Харисию провести время с семьей. Гертруда была одной из первых, кого приняла королева, говорившая только по-арабски, хотя слегка понимала английский и французский.

«Очень рада, что могу сказать: она очаровательна. У нее тонкое умное хашимитское лицо и те же подкупающие манеры, что у него. На ней была очень милая коричневая длинная туника… длинная-длинная нитка жемчуга и великолепная аквамариновая подвеска. Видела я двух старших девочек, таких же, как она, – очень застенчивых, но жаждущих выйти на волю».

Как только семья Фейсала переехала в Багдад, Гертруда с невероятным удовольствием занялась созданием двора. Прежде всего нужно было сшить одежду, блузки и платья, подходящие для ее приемов и чайных вечеров – только для женщин. На улице женщины королевской семьи и их свита надевали традиционные черные шелковые вуали, но когда посещали дома своих подруг или родственниц, вуаль можно было оставить у горничной при дверях. Гертруда рекомендовала портних-монахинь, которые шили ее одежду до того, как это стала делать Мари, и привезла сестер во дворец, чтобы их представить. Впоследствии Эльза и Молли были посланы в лондонские магазины купить подходящую одежду западного стиля (носиться будет только в узком кругу) для женщин королевской семьи. «Король послал за мной в понедельник, – писала домой Гертруда, – обсудить, как должен быть устроен домашний обиход королевы. Я была очень рада, что он меня проконсультировал, потому что меня ждали страшные волчьи ямы… Так что теперь я занята!»

Нужна была хозяйка церемоний, чтобы помочь королеве организовать прием гостей и научить ее порядку представления и другим дипломатическим протоколам. Гертруда предложила, чтобы Фейсал назначил на эту роль жену Джаудат-бея, своего главного адъютанта. Мадам Джаудат-бей происходила из достойного черкесского рода и подходила по всем параметрам: отлично образована, весьма уважаема и давно живет в Багдаде. Король был рад согласиться, и Гертруда поздравила себя с тем, что переиграла жену управляющего королевским двором – вульгарную и не пользующуюся популярностью сирийку, которая постоянно высовывала вперед свою дочь, пытаясь убедить короля на ней жениться – взять в новые жены, точнее, ведь король уже был женат.

Приехав однажды утром в Харисию помочь мадам Джаудат-бей организовать первый прием у королевы, Гертруда представила новую гувернантку для детей – назначение, на которое она смотрела одобрительно, но не без скрытых опасений – из-за классовых различий. «Это милая хорошая девочка, и мне очень приятно, что она нашла постоянное место во дворце… она должна будет учить девочек английскому и теннису и европейскому поведению. Мне придется отучать их называть салфетку – serviette, чему они под ее руководством, несомненно, научатся».

Она спросила королеву, можно ли ей пригласить Гази к чаю. Через некоторое время юный эмир стал навещать ее регулярно, сперва в сопровождении своих рабов Хамида и Фариза, впоследствии – учителя и гувернантки. Гертруда дарила ему прекрасные современные игрушки, заказанные в Лондоне. «Поезд и солдаты, которые я заказала ему у Харрода, прибыли с последней почтой, были преподнесены и имели огромный успех. Особенно поезд. Мальчик любит любые машины и на самом деле куда лучше разбирается в паровозах, чем кто-либо из нас… Мы все сидели на полу, смотрели, как паровоз едет по рельсам, и сопровождали его радостными выкриками». Потом мальчика увозили домой, откуда он писал Гертруде благодарственное письмо по-английски, после чего шел рука об руку с отцом на вечерние молитвы. Прогрессивный, современный король, Фейсал никогда не пропускал традиционный призыв к молитве. Гази, наученный поступать так же, наверное, держался этой привычки даже потом, во время обучения в Хэрроу. Разлуку с сыном, отправленным в английскую школу, королеве трудно было простить Гертруде, посоветовавшей это сделать.

Вскоре после приезда королевы в Багдад стало вероятным, что Фейсалу придется принимать еще одного члена семьи, на этот раз не столь желанного. Его отец Хусейн, старик за семьдесят, был выдавлен из Мекки силами своего наследственного врага Ибн Сауда, и поскольку Хиджаз поглотила Саудовская Аравия, ему пришлось отречься. Гертруда с ужасом думала о грядущем вмешательстве и зависти. «Я искренне молюсь, чтобы Хусейн не здесь нашел себе убежище. Он станет центром всех возможных интриг: антифейсальских, антибританских…»

Она предвидела беду еще с той поры, как Хусейн принял титул Халифа мусульманского мира – назначение, которое было отменено Мустафой Кемалем – Ататюрком, модернизатором послевоенной Турции. Это провокационное действие Хусейна дало Ибн Сауду повод сместить шерифа с поста главы партии арабских националистов. Ибн Сауд взял Хаиль, в котором держали когда-то в плену Гертруду, в 1921-м – году коронации Фейсала, и давняя вражда обострилась: непобедимые саудовские силы стали атаковать Хиджаз, Трансиорданию, где сейчас правил Абдулла, и даже границы Ирака. В атаке ахванов было убито двести воинов племен, и пришлось посылать на выручку ВВС. Гертруда в начале 1922 года писала своему старому другу Чарльзу Хардингу:

«Взятие Хаиля Ибн Саудом изменило весь политический баланс… Цель Ибн Сауда – стать Владыкой пустыни, всей пустыни, в том числе болот, из которых в незапамятные времена вышли иракские пастухи на свои весенние пастбища…

На следующий день после обстрела наших самолетов мы разбомбили их лагерь. Они убежали на юг… и на следующее утро наши самолеты снова их преследовали и бомбили. Они совершили абсолютно неспровоцированное нападение, ограбили и убили наших мирных пастухов и угнали стада… Ахваны со своим фанатичным стремлением к средневековой вере пробуждают во мне черную ненависть. Они – худший пример этой мерзости: власти всемогущей религии».

В ахванской секте ислама простые удовольствия запрещены, а строгое соблюдение религиозных обрядов – обязательно, но разрушение и насилие на войне терпимы. Таиф, летняя резиденция шерифа, где родился Фейсал, подвергся нападению, жители были вырезаны. Хусейн телеграфировал в Лондон, требуя самолетов и войск, но он давно отвратил от себя Лондон бескомпромиссностью в вопросах арабского самоопределения, и Британия сохранила нейтралитет. Когда Хусейн отрекся по требованию собственного народа, его старший сын Али ненадолго занял место короля Хиджаза. Однако потом ему тоже пришлось вслед за остальными родственниками переехать в Ирак к младшему брату.

В сущности, Фейсал был человеком действия, застрявшим во дворце и в офисе, и со своим живым характером больше привык командовать, чем проявлять сдержанность. В окружении постоянных проблем, не всегда зная, кому можно доверять, он тяготился необходимостью терпеть. Он сопротивлялся непрестанным попыткам вынудить его к компромиссу с британцами, со своими министрами, с курдами, еще с кем-то, но при этом раздражался все сильнее. И даже сейчас, став королем, не мог положить конец вмешательству отца. Фейсал летал в Трансиорданию в попытке спасти состояние семьи, а по возвращении сказал Гертруде, что если британцы ничего не предпримут в Хиджазе, ему придется оставить Ирак и вернуться умирать, защищая своих родных. Она посоветовала действовать осторожно, но король больше не следовал ее советам и не всем теперь с ней делился. Гертруда в ответ на его вспышки пожимала плечами и с юмором писала о нем, как о капризной диве. Но медовый месяц остался в прошлом. Своим родителям она сообщала, что «король сильно поглощен мыслью о ваххабитах… Однако самое худшее, что можно сделать, – это то, что, как нам кажется, делает его величество: подстрекать наши племена начать игру, напав на ваххабитов. Это приведет к немедленным репрессиям, и пустыня превратится в поле боя…

В понедельник король устроил бурную истерику; во вторник он формально отрекся в пользу эмира Гази… я помню, как в 1922 году у Кена Корнуоллиса месяц лежало в столе отречение Фейсала».

«Бурная истерика» состояла в том, что Фейсал сорвался на свой кабинет из-за его бездействия относительно приграничных вторжений саудовцев. Он тут же велел пяти своим министрам подать в отставку. Кокс мастерски его успокоил: тут же написал Ибн Сауду, прося объяснений, и вскоре мог показать от него телеграмму, утверждающую, что тот совершенно не в курсе относительно нападения своих людей на племена Фейсала.

Гертруда собиралась вернуться в Англию в отпуск, встретившись с отцом на полпути в Иерусалиме. Но сейчас с сожалением решила, что в такой очень неустойчивой ситуации не может выделить на это время. Поэтому она полетит в Зизу, там встретится с Хью, и несколько дней они проведут вместе.

Оглохнув от шума, с головокружением после тряского полета над пустыней, Гертруда вышла из правительственного самолета в ожидающие объятия отца. Когда к ней вернулся слух, Хью рассказал ей, что они были приглашены на обед к эмиру Абдулле, стоящему сейчас лагерем неподалеку возле Аммана, но он отказался от приглашения, решив, что дочь слишком устанет. Гертруда заявила, что свежа как ромашка, распаковала свои вечерние платья, и первый свой вечер они провели в гостях у брата Фейсала.

Во время обеда она внимательно и пристально за ним наблюдала и быстро решила, что особого уважения к нему не испытывает. Позже в письмах она называла его «бесполезным» и «дорогостоящим наростом».

«Не кажется Абдулла и хорошим союзником, если дело дойдет до драки. Его главный актив – личное обаяние, подпорченное не столько недостатком живости, сколько его необычайно высоким мнением о собственных силах… Он сочетает с праздностью узкий и почти фанатичный кругозор… он не может в разговоре утаить ревности к своему брату Фейсалу. Любая тема… сводится к его досаде, что он эмир в Аммане, а Фейсал – король в Багдаде».

Вернувшись в Багдад, Гертруда пошла к королю на чай и подумала, что ей в конечном счете повезло:

«Я вернулась обратно с убеждением, что мы – единственная арабская провинция, ставшая на правильный путь, и что если мы здесь провалимся, это будет конец арабским надеждам. [Король] был в высшей степени любезен и очарователен. Как хорошо, что это он, а не Абдулла! Бывают трудности в работе с существом столь чувствительным и напряженным, но его тонкость, жизненная сила и удивительная широта взглядов компенсируют все».

В конечном счете Хусейн свалился потом на Абдуллу и Трансиорданию, а не на Фейсала и Ирак. Оказавшись там, он тут же начал кампанию против почтительного отношения Абдуллы к британцам и к возглавляемому сионистами правительству Иерусалима. Абдулла, получающий от Лондона субсидию в размере 150 тысяч фунтов в год, нуждался в британской поддержке, в том числе и для того, чтобы отбиваться от Ибн Сауда. Между отцом и сыном произошел спор. Изгнанный снова, шериф Хусейн поселился на своей яхте, сперва в Красном море, где стоял возле Акабы, пока его оттуда не попросили, потом в Средиземном. Несчастья этого хашимита начинали напоминать лихо закрученный сюжет оперетты. «Родственники короля, по всей видимости, плавают по Красному морю как целая стая “летучих голландцев”», – едко написала Гертруда.

Сэр Рональд Сторрс со своим невероятным даром появляться там, где нужен, спас положение, найдя для Хусейна дворец на острове Кипр, где был в то время губернатором. Там Хусейн и прожил в изгнании остаток своих дней. А Ибн Сауд тем временем принял трон Хиджаза с благочестивой неохотой, уступив лишь «настояниям народа».

Цель Лозаннского мирного договора 1923 года заключалась в том, чтобы окончательно установить условия мира между союзниками и Турцией. Почти сразу же он был нарушен, и Кокс два месяца потерял в Константинополе, пытаясь достичь соглашения. Пока Лига Наций не спеша занималась созданием пограничной комиссии для урегулирования разногласий между Турцией и Ираком, турки нарушили традиционную границу и разорили земли ассирийцев. «Мы в неудобной позиции, – писала Гертруда в сентябре 1924 года, – не знаем даже, воюем мы или нет. В пределах наших административных границ находится триста тысяч турецких регулярных войск, которые убивают наших ассирийцев, те снова бегут, спасаясь… А тем временем правительство его величества молчит про это, и в Женеве идут переговоры как ни в чем не бывало».

Пройдет семь лет после конца войны, и только тогда Лига Наций придет к решению, что Мосульский вилайет Турции возвращен не будет. А пока иракскому правительству безнадежно не хватало войск, и британские политические агенты стояли почти в одиночку против восстаний племен и турецкой агрессии. Черчилль сомневался по поводу судьбы севера. В 1921 году он отдал приказ об оставлении Мосула, а потом на каирской конференции сообщал, что курдам нужно дать возможность самим определять свое будущее. Кокс выполнил приказ и послал предсказуемый ответ, который ответом не был: Сулеймания во всем этом деле принимать участие отказывается, Киркук хочет курдской независимости, но не может определить, что она будет значить, кроме того, что не иметь ничего общего с Сулейманией. Гертруда комментировала так:

«Эрбиль и курдские районы вокруг Мосула присоединяются, понимая, что их политическое и экономическое благополучие связано с Мосулом. Они… получат определенные привилегии… Некоторые просят, чтобы все школьное обучение велось на курдском языке – разумное условие, если бы не то, что никаких курдских учителей нет, а обучить их можно только на арабском, поскольку курдских книг не существует».

Мало было курдов, хоть как-то склонных к национальному лидерству. Выдвинула себя только одна семья – шейха Мухаммада. Ему дважды разрешали формировать правительства в Сулеймании, и дважды он воспользовался турецкой поддержкой, чтобы затеять бунт против Ирака. В наказание ВВС разбомбили его базу, и он был изгнан в 1924 году. Гертруда заметила, что его поздравительные открытки, подписанные «Король Курдистана», вряд ли работали на пользу его делу.

Фейсал инициировал сдерживающую операцию, послав в Мосул Заида в сопровождении опытного капитана Клейтона, создав там северный шерифский двор и пообещав, пока турки собирались у границы, что, как только границы будут установлены, он гарантирует курдам региональное самоуправление в пределах Ирака. Он также пообещал землю и самоуправление тем ассирийцам, которые лишились своих домов. «Возможно, турецкая угроза окажет сильное влияние на формирование нас как нации», – писала Гертруда.

В своей ежедневной работе, а также из-за случающихся разногласий с королем Гертруда стала ближе к его советнику, Кинахану Корнуоллису. Хусейну и его сыновьям Корнуоллис был знаком с начала Арабского восстания. Фейсал, будучи в Сирии, специально просил назначить его своим личным советником. Корнуоллис всю свою дальнейшую карьеру посвятил королю. По мнению Лоуренса, он мог «месяцами быть горячее, чем другие, в раскаленном добела состоянии, и при этом выглядеть холодным и жестким». С первой встречи Гертруда его оценила как «надежнейшего помощника». По совпадению, жену его тоже звали Гертрудой, и она была с ним в Ираке, но их редко видели вместе. Корнуоллис со своей стороны быстро определил выдающиеся способности восточного секретаря и почти сразу предложил ей работу в новой иракской администрации как начальника секретной службы министерства внутренних дел. Гертруда улыбнулась и ответила, что вряд ли может оставить сэра Перси. Возможно, она добавила, что как правительственный служащий Ирака была бы вынуждена отказаться от своего специального статуса связующего звена с королем.

Более тесная дружба Гертруды и Корнуоллиса началась перед Рождеством 1922 года, когда она, вернувшись из офиса, застала повара и своего слугу по имени Зайа в кухне, посреди моря битой посуды, занятых смертельной схваткой за нож для мяса. «Я сделала им строгий выговор за празднование Рождества в столь неподходящей манере. Мари не было дома, и я ужинала одна, занятая грустной думой о том, как мне реорганизовать свое хозяйство».

К концу месяца конфликт между Зайей и поваром разъяснился.

«Прошлую неделю я провела в остром дискомфорте по случаю того, что Зайа помирился с поваром настолько, что женится на его дочери. Это меньшее неудобство, чем когда они лупят друг друга по голове, но когда Зайа жених, а повар готовит свадебную трапезу, здесь некому ни готовить, ни подавать. Я себе выписала ордер на постой к мистеру Корнуоллису и сэру Эйлмеру…»

Дружба Гертруды и Корнуоллиса строилась на их похожести и общей лояльности, заинтересованности, даже любви к королю. Они подробно обсуждали его характер в обеденный перерыв и, бывая на многих общественных мероприятиях, устраиваемых королем, часто проводили вместе вечера на уик-эндах, на званых ужинах, бывали на охоте, на карточных играх – король любил бридж и девятку – и на обычных купальных пикниках у реки.

Гертруде все больше и больше нравились прохлада и жизнерадостность плавания, и пикники бывали для нее самыми счастливыми моментами. Она поддразнивала короля за его не очень хорошее умение плавать. Гертруда переодевалась под фиговыми деревьями, угощаясь спелыми фруктами, пока вытирала волосы, потом выходила есть жаренную на костре рыбу под тамарисками. Она говорила, что это бывала единственная по-настоящему приятная трапеза на неделе.

Возможно, из-за разницы в возрасте – ей пятьдесят три, Корнуоллису тридцать восемь – он однажды смог рассказать ей что-то о своем несчастливом браке и одиночестве. В ее описании таких вечеров проскальзывает туманная, романтическая нотка.

«Я поднялась вдоль реки в последних лучах удивительного заката туда, где мистер Корнуоллис, капитан Клейтон, полковник Макнис и Дэвидсоны только начинали ужин на краю фиговых садов. Там мы лежали в темноте до десяти вечера, разговаривая… и звезды зажигались одна за другой. И мы не думали о них как о составных частях бесконечной тверди – для нас они были украшением небес Ирака…»

Вскоре у этой группы выработалась привычка совместно проводить воскресенья. Впервые Гертруда не была тут единственной женщиной. Ей нравилась и казалась умной Айрис Дэвидсон: она «на удивление быстро» овладела арабским, в отличие от многих британских жен в Багдаде.

«Дэвидсонов и мистера Корнуоллиса я добавила в свой постоянный список друзей», – писала Гертруда.

В 1923 году неупоминаемая миссис Корнуоллис оставила мужа и уплыла домой, а в письмах Гертруды часто упоминаемый «мистер Корнуоллис» стал просто «Кеном».

Рождество всегда было для Гертруды надиром года – в опустевшем Багдаде она еще сильнее скучала по своим родным. Но в этом году вышло по-другому. Они с Корнуоллисом, братом Фейсала Заидом и Найджелом Дэвидсоном поехали на шестидневную охоту в Вавилон. Пакуя Гертруде чемодан, Мари не забыла уложить самые красивые ночные рубашки, шелковые с кружевами. Гертруда спросила, зачем, и напомнила, что они едут охотиться. Домоправительница-француженка на миг замялась, потом ответила, что их может увидеть суданец Нур-аль-Дин, слуга Кена. Вряд ли Кен или его слуга оказывались настолько близко к Гертруде ночью, чтобы любоваться ночными рубашками, но вернулась она из поездки необычайно довольная: «Вообще я думаю, что не было ни разу в Ираке более восхитительной экспедиции».

Как ни грустно, но после рождественской кульминации произошел какой-то слом. В то лето Корнуоллис должен был уехать в Англию разбираться с затеянным женой бракоразводным процессом. К концу января Гертруда написала Флоренс, что глубоко несчастна, и примерно недель десять после этого вообще не упоминала в письмах Кена. Впоследствии в письмах к сестре Молли она кратко описала свои попытки убедить его, что она могла бы сделать его счастливым, и описывает свою любовь к нему как материнскую и сестринскую в сочетании с «той, другой любовью». Испытывающий острое неудобство Корнуоллис сделал в ответ на эти представления каменное лицо и стал избегать Гертруды. Он считал ее бесподобной женщиной, драгоценным конфидентом, близким человеком по числу общих интересов, но он был на пятнадцать лет моложе и не искал себе ни матери, ни сестры. Гертруда, никогда не отличавшаяся мелочностью или невеликодушием по отношению к тем, кого любила, продолжала считать его одним из прекраснейших мужчин, с которыми была знакома. Когда Корнуоллис уехал в Англию, она попросила Молли пригласить его на ленч. Трещина между ними постепенно затягивалась, общение возобновилось, когда он подарил ей одного из щенков своей собаки-спаниеля. Он снова стал получать ее почту, когда болезнь укладывала ее в постель, и придерживал все, что могло, по его мнению, потребовать от нее расхода душевных сил. Но такие эмоциональные бури оставляют шрамы: храбрая, как всегда, Гертруда чувствовала себя менее стойкой, более одинокой и – поскольку полагалась на Корнуоллиса по части внутренних новостей из дворца и кабинета, – возможно, чуть менее информированной.

Когда был провозглашен договор, а вопрос о мандате отложен, король приказал готовиться к выборам Учредительного собрания. Ему предстояло ратифицировать договор, утвердить основной закон для будущего правительства Ирака и создать избирательный закон для выборов первого парламента. В этот момент ушел в отставку накиб, и его пост премьер-министра занял более молодой Абдул Махсин-бей. Одновременно сменилось правительство в Лондоне, где к власти пришли консерваторы под руководством премьер-министра Бонара Лоу. И опять возникло предложение о ранней эвакуации британского персонала из Ирака. Снова Кокс был вызван в Лондон для пересмотра роли Британии в Ираке. Вернулся он с очередным добавлением к договору – протоколом, ограничивавшим британское участие еще четырьмя годами. И тем не менее Фейсал получил больше, чем просил. Теперь оставался вопрос: сможет ли Ирак управлять собой и защищать себя всего через четыре года?

В конце апреля 1923-го Кокс окончательно уехал из Ирака. В качестве последнего жеста доброй воли по отношению к Гертруде он санкционировал дополнительную гостиную к ее летнему дому, в знак признания всех приемов, что она там проводила во благо секретариата. Когда он раздавал свой зверинец и устраивал последний прием в своем саду, это не только казалось концом эпохи, но и действительно было им. И никто не ощущал этой потери острее, чем Гертруда. Она писала родителям:

«Все это время очень сильно дергает струны сердца, сами понимаете – прощаться с сэром Перси было сильным переживанием. Какое положение он тут завоевал! Не думаю, чтобы какой-либо англичанин сделал больше, чтобы внушить Востоку уверенность в себе. Самому ему очень трудно уезжать – сорок лет службы не такая вещь, чтобы легко бросить… Я должна вам сказать одну очень трогательную вещь: сэр Перси прислал мне свою фотографию в серебряной рамке и надписал в углу: “Лучшему из товарищей”. Можно ли написать что-то более приятное?»

Новый верховный комиссар, сэр Генри Доббс, прибыл в декабре ознакомиться с работой. Он был среди первой горстки офицеров, приехавших к Коксу в Басру, и был на удивление успешным налоговым инспектором. Сама Гертруда писала о его достижениях в Белой книге по гражданской администрации региона. Доббс жестко взялся выполнять обязанности британцев по управлению безопасностью и иностранными делами. Теперь можно было проводить выборы. Фейсал ездил по стране, призывая население голосовать.

Доббс не отставал от него, и все видели их общее стремление создать демократический Ирак. «Будто по волшебству прояснялась политическая атмосфера, и даже самые далекие племена на Евфрате и курдских холмах с готовностью регистрировались как избиратели», – вспоминал впоследствии Доббс.

За шесть лет работы верховным комиссаром Кокс привык несколько раз в неделю обсуждать положение дел с Гертрудой. Доббс эту практику прервал – как признавала сама Гертруда, не было причин, по которым он стал бы ее продолжать. Но ей нравился новый начальник, а леди Доббс она сочла доброй и внимательной женщиной, способной устраивать в резиденции весьма занимательные беседы и восхитительнейшие завтраки.

Гертруда готовилась к свиданию с сестрой Эльзой и ее мужем, теперь вице-адмиралом сэром Гербертом Ричмондом, которые должны были зайти в Багдад с официальным визитом на флагманском корабле «Четем» в октябре 1924 года. Одновременно с этим ожидался и старший сын Молли Джордж Тревельян, и дальше он собрался плыть с Ричмондами к месту их назначения – на Цейлон. Гертруда уже планировала для них всяческие развлечения и была глубоко разочарована, когда свалилась с серьезным бронхитом как раз перед их прибытием. Личный врач короля, «Синдбад» – сэр Генри Синдерсон, – заходивший к ней дважды в день, не принимая в уплату ни пенни, решил, что она недостаточно здорова, чтобы принимать у себя Джорджа. Молодой человек остался в резиденции, а леди Доббс выдала в распоряжение Гертруды свой автомобиль, когда той стало лучше до такой степени, что она могла возить Ричмондов и показывать им Багдад. Тем не менее кто-то из родственников не видел Гертруду, когда она была серьезно больна, и передал в Англию сильную озабоченность ее здоровьем. Она в письмах Хью и Флоренс писала о своей болезни в шутливых тонах, но бронхит осложнился тепловым ударом и резким упадком сил. Помимо этого, Эльза привезла из дома плохие новости. Депрессия в сочетании с забастовками тяжело ударила по состоянию Беллов. Элизабет Бергойн во втором томе своей книги о Гертруде, написанной на основании ее личных бумаг, сообщает: «Черная депрессия спустилась на нее подобно облаку, она даже просила молиться о себе. По мнению ее друга Найджела Дэвидсона, личные огорчения, а также одиночество и ощущение неудовлетворенности никогда уже не позволяли ей снова быть по-настоящему счастливой».

Еще грустнее ей стало в феврале 1925 года, когда ее любимый пес и собака Кена, жившая с ней в то время, погибли от чумки за сутки.

«Не знаю, кого из них я любила больше, потому что Салли оставалась все лето со мной, пока Кена не было. Наверное, больше всего мне будет недоставать Питера – он всегда был с нами, и в офисе и везде… мы даже не догадались, что это чумка, худший ее вид, который заканчивается пневмонией. Питер заразился ею и умер в мучениях с тяжелым дыханием в четыре утра сегодня… и Салли в тех же мучениях в пять вечера. Так что сами понимаете, я в сильном потрясении».

На этот раз Хью и Флоренс не захотели слушать никаких отговорок. Она по состоянию здоровья совершенно не может провести в Багдаде еще одно лето. Гертруда была вынуждена согласиться, но не согласился король. «Фейсал, когда я сказала, что собираюсь на следующее лето домой, ответил довольно резко: “Не говорите о поездке домой – ваш дом здесь. Можете сказать, что едете повидать отца”».

В сопровождении Мари Гертруда прибыла в Лондон 17 июля. Как писала Флоренс, ее падчерица была «в состоянии сильного нервного переутомления… истощена умственно и физически». Врачи, которых к ней пригласили, сэр Томас Паркинсон и доктор Томас Боди, пришли к тому же выводу: ей нужна интенсивная забота и нельзя возвращаться в иракский климат. Старая подруга по Оксфорду Джанет Кортни пришла в ужас, увидев, как исхудала и поседела Гертруда по сравнению с портретом, сделанным Джоном Сингером Сарджентом в ее приезд два года назад.

Как только Гертруда поправилась настолько, что стала снова активной, ее очень заинтересовали младшие члены семьи, в особенности девятнадцатилетняя Полин, дочь Молли. Полин Тревельян через много лет вспоминала, что Гертруда всегда мерзла и носила весь день манто из чернобурки, даже в помещении летом, и на Слоун-стрит, и в Раунтоне: «Она стояла спиной к огню, курила турецкую сигарету в длинном мундштуке и говорила… о людях прошлого и настоящего, об истории, письмах, архитектуре, своих путешествиях, археологии, нашей семье – и как она предана всему, что есть дома, а больше всего – своему отцу».

Хрупкая, но горящая своим неиссякаемым энтузиазмом, Гертруда увлекла Полин в Британский музей объяснять историю ассирийской экспозиции, потом в музей Виктории и Альберта смотреть работы Констебла, зажигала племянницу собственной страстностью. Она заехала к Стэнли и пригласила недавно овдовевшую кузину Сильвию Хенли поехать с ней обратно в Ирак, потом навестила Черчиллей в Чартвелле. Когда Джанет Кортни приехала как-то на Слоун-стрит пообедать с Беллами, Гертруда спросила, чем ей заниматься, если она останется в Англии. Джанет через несколько дней написала письмо, что ее подруга могла бы баллотироваться в парламент. Гертруда ответила:

Дорогая моя и любимая Дженни!

Нет, боюсь, никогда ты не увидишь меня в палате. У меня непобедимое отвращение к политике такого рода… Я не могу заниматься достаточно широкой областью, и мое природное желание – возвратиться на комфортабельное для меня поприще археологии и истории… Я думаю, что наверняка должна вернуться обратно на эту зиму, хотя про себя очень сомневаюсь, не станет ли она последней.

До свидания, дорогая моя…»

Имела ли она в виду последнюю зиму в Ираке – или вообще?

Примерно в это время Хью и Флоренс сказали ей то, что Гертруда боялась услышать: по финансовым причинам приходится закрыть Раунтон и переехать в маленький, хотя и красивый, домик в имении Беллов. В аббатстве Маунт-Грейс отреставрированный домик аббата стоял среди развалин старого аббатства и монастыря, глядя элегантным фасадом на невзрачный йоркширский пейзаж, но комнат в нем было не много. Понимание, что особняк Филиппа Уэбба, символ великой империи Беллов, скоро уйдет, а с ним и все вообще, наполняло эти дни ощущением безжалостности судьбы.

Незадолго до окончания ее визита Хью предложил дать в автомобильном клубе обед в честь Фейсала, который оказался в это время в Лондоне для лечения. В список приглашенных включили и Корнуоллиса, который был особенно внимателен. Он побывал в номере 95 на Слоун-стрит и проводил ее в Йоркшир с вокзала Кинг-Кросс на следующий день после этого обеда.

Гертруда уехала из Лондона в компании Сильвии и Мари, провожали ее преданные друзья, в том числе сэр Перси, Домнул и Фейсал. Обоим родителям она при отъезде направила нежные письма. Флоренс заметила: «После этого последнего визита Гертруды в Англию у нас у всех было чувство, что никогда она не радовалась так сильно нашему обществу, никогда не была так тронута и восхищена всем своим йоркширским окружением».

Глубокая любовь к отцу, которую Флоренс называла основой существования Гертруды, всегда ставила этих двоих чуть поодаль от Флоренс, хотя та запретила себе ревновать или становиться между ними любым образом. На этот раз Гертруда нашла Хью в страданиях и тревоге по поводу неудач семейного дела. Если доктора и сказали ей конфиденциально, что интенсивное курение наконец сделало свое дело и ей остаются считаные месяцы, она могла и не поделиться этим знанием с отцом.

С другой стороны, между Гертрудой и ее мачехой в эти последние недели в Раунтоне определенно произошло что-то значительное, и связь между ними стала теснее, чем когда бы то ни было раньше. Может, Гертруда, обнаружив, что теперь ей нужны те самые поддержка и привязанность, которые она раньше, пожимая плечами, отвергала, смогла сказать Флоренс то, что не сообщила отцу. Флоренс, с тем стойким восприятием истин жизни и смерти, что свойственно опытной матери и бабушке, приняла бы откровение Гертруды спокойно и мужественно и, вероятно, поддержала бы заговор молчания – держать Хью в неведении. Они много раз разговаривали, и это изменившаяся Гертруда, снова собирающаяся в Ирак, писала Флоренс про «последнее лето» – возможно, не в одном смысле.

«Дорогая мама!

Мне так приятно думать, что тебе нравилось, когда я приходила по утрам в библиотеку [в Раунтоне], хотя я тебе ужасно мешала. Ты знаешь, такое чувство, будто я тебя раньше по-настоящему и не узнала за все эти годы. Наверное, из-за этого общего кризиса, через который мы проходим, и из-за моего огромного восхищения твоей храбростью и мудростью. Как бы там ни было, но я уверена, что никогда тебя еще так не любила, хотя любила очень сильно, и я благодарна тебе за то, что мы были вместе с тобой в это последнее лето и что для нас обеих оно было незабываемым».

В феврале 1926 года, заразившись тифом по дороге домой из Южной Африки, умер брат Гертруды Хьюго – сокрушительный удар для семьи, от которого, в частности, Флоренс вряд ли полностью оправилась. В трогательном письме Гертруды чувствуется не дающая ей покоя собственная грустная мысль. Во времена великих несчастий или опасностей она почти невольно взывала к Богу; во всех остальных случаях ее прагматический интеллект оставлял ее лицом к лицу с неуступчивым мирозданием. Флоренс, быть может, больше времени думала над этим письмом, чем Хью.

«Дорогие мои папа и мама!

Пишу вам с очень тяжелым сердцем. Так ужасно думать обо всем, через что вы прошли… у меня все мысли о Хьюго, но главное среди них то, что у него была полная жизнь. Идеальный брак, радующие дети и потом, наконец, его последняя встреча с вами… Не знаю, были бы мы счастливее тоже, если бы думали, что нам суждено еще снова встретиться. Никогда не могла себя в этом уговорить, даже когда теряла самых дорогих мне людей. Дух без тела был бы так же странен, как тело без духа. Ощущается за ним прекрасный разум, но не тот образ человека, который мы знаем, – какие-то мелочи, жесты, улыбка, выражение этого разума. Но что толку гадать или думать, когда просто не можешь поверить в невероятное. Просто не можешь».

В Багдаде она пошла прямо на работу в офис, и тут же к ней повидаться хлынула череда людей. Два дня она совсем не могла работать. Некоторые целовали ей руки и называли «свет наших очей». Гертруда призналась родителям, будто это несколько кружит голову – она чуть не начала о себе думать, что она Личность. Но едва все успокоилось, как она снова заболела. Сильвия, к ее разочарованию, не смогла выдержать даже зимний климат Ирака и была вынуждена вернуться в Англию. Вскоре после этого Гертруда, закутанная с головы до ног и с горячей бутылкой на коленях, поехала в ледяную погоду на королевскую ферму в Ханикине на рождественскую охоту, в которой участвовал и Кен Корнуоллис. С ними отправилась и кое-какая новая мебель, которую она заказала для короля из Лондона, и весь вечер Гертруда вместе с ним переставляла эту мебель по комнате. Устав, она пошла и легла, и весь следующий день оставалась в постели. Фейсал и Корнуоллис навестили ее вечером и играли с ней в бридж на покрывале. Зайдя к ней на следующее утро, Кен немедленно вызвал телеграммой из Багдада врача. «К этому времени я мало что замечала, было только общее ощущение, что я проваливаюсь в глубокие трещины», – писала позже Гертруда. Прибыл врач с ночной сиделкой, и через двадцать четыре часа Гертруду с ее плевритом перевезли в Багдад, в больницу. Она еще болела, когда писала письмо с соболезнованием по поводу Хьюго.

Поскольку ее служебные обязанности за последние годы сократились, у нее появился новый источник работы. Это была идея короля. Еще в 1922 году до отъезда Кокса они обсуждали необходимость Закона о раскопках. «Фейсал собирается сделать меня директором древностей – потому что больше никого нет», – писала тогда Гертруда.

Первой ее работой было написать Закон о древностях, придающий нужный вес правам страны и правам раскопщика. Гертруда составила его после тщательных консультаций с властями, потому что массовый грабеж, длившийся сотни лет, очень обеднил несметное археологическое богатство Ирака. Теперь научные экспедиции многих стран пытались реконструировать историю региона.

Начав думать о создании Иракского музея, Гертруда стала ревнива в отношении прав страны на собственное прошлое. Очень скоро она собрала богатейшую в мире коллекцию предметов, представляющих раннюю историю Ирака. Она пошла против старого друга, сэра Леонарда Вулли, бывшего шефа разведки в Порт-Саиде, который когда-то работал на раскопках в Каркемише с Лоуренсом. Сейчас он возглавлял совместную экспедицию Британского музея и Университета Пенсильвании, созданную для раскопок Ура Халдейского с его царскими гробницами, храмом и зиккуратом шумерской династии. По своей официальной должности Гертруда чувствовала себя обязанной заявить права Ирака на некую конкретную находку – знаменитую табличку со сценой доения, обнаруженную в храме. Она «разбила его сердце». «Вулли оценил ее не меньше чем в десять тысяч фунтов. Я не собираюсь сообщать это иракскому правительству, разве что оно захочет ее продать, замарав себя и меня. Золотой скарабей стоит тысячу фунтов, но Провидение (бросок монеты) отдало его мне!»

Гертруда стала организовывать небольшие археологические экспедиции с Дж. М. Уилсоном, советником по архитектуре министерства общественных работ. Эти экспедиции сперва были просто офисными экскурсиями, бледной тенью ее былых приключений. Она оживлялась, когда автомобиль застревал в канаве или когда багаж за ней не привозили, и часто не могла удержаться от того, чтобы одолжить лошадь у какого-нибудь старика в деревне и проехаться одной по окрестностям день-другой, пока Уилсон возвращался в Багдад.

В поездке в Киш – одной из многих экспедиций Оксфордского университета – Гертруда писала: «Мое единственное имущество на эту ночь состояло из куска мыла, расчески, взятой у профессора [Лэнгдона], и пижамной пары неизвестного благодетеля. Время до ужина мы провели, разглядывая их удивительные находки, а после ужина обсуждали места раскопок вавилонских древностей». Здесь она выговорила себе разрешение послать несколько красивых раскрашенных горшков в Оксфорд для исследования экспертами. Еще она получила семитскую статуэтку 2800 года до н. э. своим любимым способом – бросанием монеты.

В 1926 году Гертруда все свое внимание отдавала археологии. Проблема границы была наконец решена, договор ратифицирован иракским парламентом, и она сосредоточилась на своем следующем проекте: разместить музей в соответствующем помещении, а не в министерстве публичных работ, где он был основан. Вавилонский Каменный зал музея был открыт королем в июне. Как всегда, взявшись за проект, Гертруда не бегала от самой черной работы. Одна или с клерком, иногда с одним офицером ВВС, оказавшимся страстным любителем археологии, она трудолюбиво каталогизировала находки из Ура и Киша. Иногда она вставала в пять утра, чтобы сделать дневную работу до полудня – жара в музее без вентиляторов бывала неодолимой.

Гертруда все еще выполняла политическую работу, все еще была неравнодушна к происходящим вокруг метаморфозам. Когда в 1925 году прибыла пограничная комиссия Лиги Наций, чтобы наконец разграничить территории Ирака и Турции, именно Гертруда принимала и вводила в курс дела ее членов. В комиссию входили выдающиеся люди из Швеции, Бельгии и Венгрии – в сопровождении, однако, турецкого чиновника и трех турецких «экспертов», – она поделилась с Доббсом своими опасениями, что это эксперты по интригам и запугиваниям. Доклад комиссии был должным образом опубликован. В нем рекомендовалось, чтобы весь Мосульский вилайет полностью отошел к Ираку при условии, что новый договор продлит партнерство Британии с Ираком еще на двадцать пять лет. Обе стороны согласились на это, надеясь, что Ирак станет полноправным членом Лиги Наций задолго до истечения данного срока. Тем временем турки возобновили свои зверства против ассирийцев и напали на тысячи курдских сторонников независимости.

Было демократически выбрано Учредительное собрание, сформулирован и принят Основной закон, или Конституция. Создан был избирательный закон, и легитимные политические партии могли принять участие в выборе первого парламента. Фейсала заверили насчет британской финансовой помощи, достаточной для создания эффективных сил обороны, началось голосование, и результаты ожидались в июне. 16 июля Фейсал должен был провести инаугурацию первого по-настоящему демократического правительства Ирака. И в качестве достойного заключения для этой главы британский посол в Константинополе, работая в контакте с турками, сумел заключить трехсторонний договор между Британией, Турцией и Ираком, дающий определенную надежду на постоянный мир на границах.

Настало время праздновать. 25 июня 1926 года король дал государственный банкет, отмечающий подписание договора, и на этом банкете выразил свою глубокую благодарность британскому правительству и его представителям за все, что они сделали для Ирака. Генри Доббс потом писал: «Среди гостей на этом банкете выделялась мисс Гертруда Белл, заметно разделяющая общую радость поздравлений, отмечавших первый этап существования Ирака. Это было последнее официальное мероприятие, на котором она присутствовала».

Хотя письма к родителям показывают ее более глубокие и менее позитивные чувства в этот период, Гертруда оставалась все той же воодушевленной и энергичной женщиной, какой была всегда. Ранней весной на уик-энд приехала Вита Сэквилл-Уэст. В написанной после этого книге «Пассажир в Тегеран» она оставила энергичное описание Гертруды и ее домашнего уклада.

Чтобы посетить дом Гертруды, Вита пробралась через «нагромождение пыльного хлама» жалких строений и какое-то болото…

Потом: «Дверь в пустой стене… скрип петель, широко улыбающийся слуга, собачья суета, вид садовой дорожки, обсаженной гвоздиками в вазах, в конце тропы маленькая веранда и низкий приземистый дом, и английский голос – Гертруда Белл… Здесь она на своем месте, в своем доме, с офисом в городе, и в углу сада ее белый пони, и слуги-арабы, и английские книжки, и вавилонские безделушки на каминной полке, и длинный тонкий нос, и неотразимая живость. В минуту испарились мое одиночество и отчаяние… Неожиданно для себя я впервые за десять дней засмеялась. Сад был маленький, но прохладный и дружелюбный, спаниель вилял не только хвостом, но и всем телом, пони смотрел поверх открытой двери стойла и тихо ржал, ручная куропатка прыгала по веранде, какие-то местные дети играли в углу, время от времени пристально глядя на нас и улыбаясь… Мне завтрак сперва или ванну? И не хочу ли я посмотреть ее музей? Знаю ли я, что она – директор древностей в Ираке? И не хочу ли я пойти на чай к королю?.. И ей пора в офис, но к ленчу она вернется. Да, и будут еще люди, и вот так, за разговорами и смехом она приколола шляпку, не глядя в зеркало, и отбыла».

У Гертруды, писала она, имелся дар вдруг пробудить в человеке интерес к жизни, заставить почувствовать, что жизнь полна, богата и разнообразна, и ясно, что, каково бы ни было состояние ее здоровья, что бы ни было у нее на уме, она решительно отказывалась ныть и жаловаться. Она говорила так, будто они вдвоем осенью могли бы посетить Ктесифон.

Работая в музее, Гертруда обдумывала свое существование, недостаточность своего дохода в случае отставки, потерю всех тех друзей, что уже уехали из Ирака. Она писала Хью:

«Думаю, крайне маловероятно, что я смогу позволить себе вернуться этим летом – это очень дорогое удовольствие. Как-то не очень понятно мне мое место в мире. Совершенно не вижу, что я буду делать, но, конечно же, я не могу оставаться здесь вечно. На службе здесь во мне нет никакой необходимости…

Но мое существование тут слишком одиноко, а невозможно всегда быть одинокой. По крайней мере у меня такое чувство, что для меня невозможно.

По вечерам, после чая, время тянется тяжело».

В воскресенье, 11 июля, после обычного полуденного плавания, она вернулась домой изможденная жарой и легла, попросив разбудить ее в шесть утра или, возможно, не беспокоить до этого времени. Может, она что-то необычное сказала Мари, или у нее снова был больной вид. Как бы там ни было, Мари забеспокоилась и заглянула к ней ночью. Гертруда спала, рядом с ней стоял флакон таблеток. Были ли явные признаки самоубийства, был ли флакон пуст, обратилась ли Мари сразу в больницу – неизвестно. Но известно, что за день до того Гертруда написала записку Кену Корнуоллису, прося приглядеть за ее собакой Тундрой, «если с ней что-нибудь случится».

За несколько лет до того Гертруда говорила Домнулу, что смерть перестала быть для нее пугающей, лишилась своего жала. «Я думаю… на что это будет похоже потом, если вообще есть какое-то “потом”», – сказала она. Теперь она снова отбыла в неизвестное, и на сей раз не вернулась.

В свидетельстве о смерти, выписанном директором королевской больницы в Багдаде, неким доктором Данлопом, сказано, что Гертруда умерла от «отравления диалом». «Диал» – название препарата диаллибарбитуровой кислоты, или аллобарбитала, в то время используемого как седативное средство и впоследствии выведенного из употребления из-за частого использования в попытках самоубийства. Данлоп пишет, что смерть наступила в ранние часы 12 июля. За пару дней до ее пятьдесят восьмого дня рождения.

Корнуоллис не взял на себя заботу о Тундре. Но, видимо, Флоренс и Хью попросили Мари организовать пересылку собаки. Она прибыла в Маунт-Грейс, а вскоре Беллы получили покаянное письмо от Корнуоллиса с объяснением, что он был нездоров в момент смерти Гертруды и лишь потом понял значение записки, которую она ему послала.

В своих «Письмах» Флоренс писала, что смерть Гертруды вызвала «огромный поток скорби и сочувствия со всех концов света, и мы снова поняли, что ее имя знают на всех континентах, что история ее жизни перелетела через все моря». Вместо той Гертруды, которую знала ее семья, возникала личность из легенд. Одно из первых писем пришло из Ирака от ее друга Хаджи Наджи, который писал: «Для меня заповедью было посылать мисс Белл первые фрукты и овощи из моего сада, и я не знаю, кому я буду посылать их теперь».

Георг Пятый написал так:

«Мы с королевой с горечью узнали о смерти вашей достойной и талантливой дочери, которую высоко ценили. Страна вместе с нами будет оплакивать потерю той, кто благодаря незаурядному уму, силе характера и личной храбрости стала играть важную роль в мировых событиях на благо своей страны и тех регионов, где она работала с такой преданностью и таким самопожертвованием…»

Секретарь по делам колоний Лео Эмери отдал ей редкую дань выступлением в палате общин. Сэр Валентайн Чирол воспроизвел ее трогательный портрет для «Таймс». Лоуренс написал блестящее, хотя и характерно своенравное письмо Хью из Индии. В поисках анонимности и уединения он записался в ВВС как рядовой авиации Шоу и получил назначение далеко в поле, возле Карачи. Он не знал о смерти Гертруды, пока жена Бернарда Шоу не прислала ему компиляцию, составленную Флоренс из ее писем. Он написал:

«Я думаю, она была очень счастлива в смерти, потому что ее политическая работа – одна из величайших вещей, которые приходилось когда-либо делать женщине – была закончена вовремя. Государство Ирак – прекрасный памятник, даже если он продержится еще несколько лет, как я часто опасаюсь и иногда надеюсь. Мне кажется, что слишком сомнительно это благо – правительство – чтобы давать его людям, которые издавна обходились без него. Конечно, это для вас теперь несчастье – что у вас больше нет Гертруды, но опять же – она не принадлежала вам на самом деле, хотя давала вам так много.

Ее письма – это в точности она сама: энергичная, заинтересованная, почти восторженная, всегда об окружающих людях и событиях. Она сохраняла вечную свежесть – или по крайней мере, как бы ни была велика ее усталость, всегда могла найти достаточно интереса для всех, кто к ней приходил. Вряд ли когда-нибудь я знал человека настолько полностью цивилизованного – в смысле широты интеллектуального восприятия. И она сама вызывала интерес, потому что никогда нельзя было знать, насколько далеко и в каком направлении она прыгнет под влиянием какого-нибудь сильного специалиста, который обратит ее взгляд в этом направлении. Мы с ней часто над этим вместе смеялись – потому что я сохранил два ее письма, в одном из которых был описан ангелом, а во втором обвинялся в том, что одержим дьяволом, – и я показывал ей сперва одно, а потом другое, уговаривая ее проявить милость к теперешним предметам ее неприязни…

…Ее утрата должна быть почти невыносимой, но я очень благодарен вам за то, что вы дали миру такого человека…»

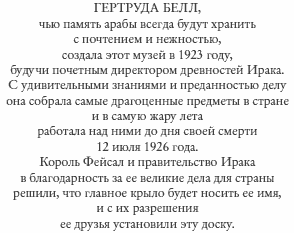

Свои соболезнования выразили Дэвид Хогарт, Саломон Рейнах, издатель «Ревью Археолоджик», Леонард Вулли из Британского музея и сотни шейхов, британских офицеров и иракских министров. В Багдаде король Фейсал и его кабинет выделили в музее «Зал Гертруды Белл», а Генри Доббс написал от имени ее друзей, что они заказали мемориальную доску для установки в Иракском музее:

В момент смерти Гертруды Фейсала в Ираке не было, обязанности регента исполнял эмир Али. Он немедленно распорядился организовать ей военные похороны. В тот же день ее погребли на кладбище рядом с Багдадом. Ее тело было отвезено в «Автомобиле службы здоровья» на Британское кладбище из протестантской церкви, гроб ее был покрыт британским флагом и флагом Ирака и убран венками от семьи Фейсала, от британского верховного комиссара и многих других. Кортеж медленно ехал по улицам, где выстроились солдаты иракской армии, и за ним пешком шли регент, премьер-министр, верховный комиссар и другие официальные лица, гражданские и военные. Огромные толпы собрались со всей страны посмотреть, как проезжает ее гроб, и отдать ей молчаливую дань почтения – исламские лидеры рядом с еврейскими купцами, эфенди рядом с оборванными бедняками. В газетах сообщалось, что «в похоронной процессии участвовало все население столицы». В воротах кладбища молодые люди из верховного комиссариата, не скрывая горя, на плечах отнесли гроб к месту последнего покоя. Капеллан английской армии отслужил заупокойную службу, и старшие британские чиновники бросили по горсти земли. В окружении «большого скопления иракцев и англичан» – в том числе сэра Генри Доббса и всего британского персонала, иракского кабинета и шейхов многих племен – гроб опустили в простую каменную гробницу. С обычной загадочной быстротой весть разлетелась по пустыне, и племена шли в Багдад весь день: сначала ховейтат и дулаим, потом шейхи из ближних и дальних племен.

– Она последние десять лет своей жизни, – сказал Доббс, – посвятила всю неукротимую горячность своего духа и все удивительные способности ума служению арабскому делу, особенно Ираку. И в конце концов ее тело, такое хрупкое, было сокрушено энергией ее души.

Ее кости лежат там, где она и хотела, – в земле Ирака. Ее друзья осиротели.

В передовице «Таймс» говорилось о ее работоспособности:

«Какая-то сила связывала ее любовь к Востоку с практической целью, которая стала доминантной ее задачей… Она выдерживала рутину, никогда не отчаивалась из-за постоянных разочарований и никогда не позволяла собственному идеализму перейти в брюзжание, демонстрировала силу характера поистине редкую среди тех англичан, для которых Восток стал страстью. Она была единственной выделяющейся женщиной среди них, и ее достоинства – свойства чистейшего английского характера».

Во многих некрологах отдавалось должное тому факту, что Ирак благодаря Гертруде управлялся сейчас лучше, чем последние пятьсот лет: стал спокойнее, зажиточнее и куда довольнее, что британцы и арабы работали вместе в дружеском сотрудничестве. Некролог в «Таймс оф Индия» содержал мастерски составленное резюме ее характера и работы. Британцы ценили ее как писателя, путешественника и археолога, говорилось в этом некрологе, но до конца не замечали «удивительное положение, которое она создала себе в Ираке, положение, которое возложило на нее ответственность более, чем на кого бы то ни было, за то, каким будет Ирак, который мы видим сегодня». Признавая, что некоторые охотно критиковали ее саму, ее цели и методы, автор пишет:

«Такая яркая личность вряд ли могла не иметь врагов… Под стать почти страстному увлечению, которое она возбуждала в своем ближнем кругу, была та враждебность со стороны тех, от кого она сильно отличалась. С чужим человеком – в особенности, может, с посторонним журналистом – она была небрежна и даже груба.

Ее великим достижением стало создание свободного, процветающего и культурного Ирака как главного направления воссоздания арабской культуры и цивилизации… Это Гертруда изо дня в день отстаивала предоставление Ираку той меры локальной автономии, которая была совместима с британским контролем над страной – не… ради целесообразности, но ради естественного права арабской расы на свое “место под солнцем”.

Она убедила британское правительство пойти на финансовые риски в Ираке и уверила местных иракских лидеров, что это им на пользу и что к прежним колониальным методам возврата не будет».

В «Таймс» Чирол писал в некрологе: «Со всеми теми качествами, которые обычно описываются как мужские, она сочетала обаяние утонченной женственности и – хотя это видели лишь немногие близкие – глубины нежной и даже страстной привязанности». Для тех, кто больше других любил Гертруду, незабываемыми оставались куда более ранние слова Флоренс: «На самом деле истинной основой натуры Гертруды была ее способность к глубоким эмоциям. Великие радости случались в ее жизни и великие скорби тоже. Как могло быть иначе при таком темпераменте, таком жадном к жизни? Ее яркая магнетическая личность втягивала в свою жизнь тех, мимо которых она проходила».

Хью и Флоренс, склоняясь под ударами судьбы, переехали к Морису в Маунт-Грейс, а Раунтон остался стоять пустым под ветрами с пустошей.

В свое время придет неумолимое разрушение этого живописного дома, ставшего слишком большим и величественным для Беллов. И очень скоро хруст железа по кафелю и камню навеки заглушит колокольчики Раунтона, что отбивали четверти часа на конюшне, и превратится в щебень арочная галерея, где решались иностранные дела и гости ели в полночь яичницу с ветчиной. Дохлые мухи будут валяться в пустом кабинете, где когда-то Гертруда и профессор Рамсей работали над «Тысячью и одной церковью». За разбитыми окнами зарастет снова лесом созданный Гертрудой сад камней; пруд, где катались на коньках дети, покроется тиной и заболотится; не станет видно за сорняками теннисного корта.