Книга: Супермены в белых халатах, или Лучшие медицинские байки

Назад: Спокойной ночи

Дальше: Дарья Форель Лечебный факультет, или Спасти лягушку (фрагменты романа)

Смена караула

И еще раз через месяц: ночь. Город пуст, как подмостки. Лунные деревья на набережной, издали похожие на фасеточные глаза, неподвижные и чужие, расчертили небо. Над глянцево-черным каналом между полной луной и ее отчетливым отражением мелькнула большая чайка, и следом ветер рассыпал белые блики по взрябленной воде. Из-за причудливых изрезов крыш тяжело надвинулась туча, поверху по кромке света черкнул и пропал, канул, словно навсегда исчез птичий силуэт. Зыбкий, будто отраженный свет, мартовский привкус или призвук, или даже призрак весны растворился без остатка, как положено призракам перед рассветом, но рассвет отчего-то задерживался. Стала тьма, упали первые капли по-осеннему долгого и дальнего дождя…

Ночь. Час Быка. Кажется, врачи в нескончаемый этот час чаще обычного разводят руками. «Мы не боги, – честно говорят они, будто заученно отправляют ритуал, – новое сердце мы не поставим», – страхуясь и предупреждая, готовя родственников к худшему, заявляют лекари. Говорят они с предписанным сожалением, но при этом лицемерят не больше, во всяком случае, чем домочадцы без пяти минут покойника, за взглядами которых подчас прячется ожидание, зачастую готовое смениться облегчением.

Или же не прячется, не таится, а вовсе даже нетерпеливо понукает, как в эпизоде с гражданкой Случкиной.

Трижды, как положено в сказочном фольклоре, вызывала она неотложную для своего престарелого папы-доходяги, у которого в довершение всех его возрастных хворей случился инфаркт, и трижды, будто заколдованная, отказывалась от госпитализации. Доктор Птицин настаивал, а подчеркнуто образованная, в костюме с вузовским «поплавком» на лацкане, строгого вида дочка Случкина решительно отвечала: «Нет!» – категорически решала она за отца. А за нею и усохший старичок твердил послушно: «Нет», – с некоторым сомнением сипло шамкал беспомощный пациент, и невзрачный, из числа тех, кто к шляпе носит куртку с капюшоном, а в остальном неприметный муж Случкиной молча закрывал за доктором дверь…

К ночи сцена не изменилась, заезженные реплики оставались прежними, как на заевшей граммофонной пластинке, а за полночь старик умер, и дочка устроила представление.

«Делайте, делайте же что-нибудь! Вы же обязаны что-то делать! – гастролировала дочка вокруг покойника. – Это из-за вас!.. Это всё вы!.. Вы залечили!..» – в голос солировала, убиваясь и умирая балетною лебедицей, чопорная женщина Случкина, пока согласный муж бессмысленно шнырял из комнаты в коридор и обратно. А вконец очумевший, встрепанный и задрюченный, каким пребывал он вообще всё последнее время, Герман под родственным напором неприлично потерялся, развернул реанимационные мероприятия и битый час по полной программе качал остывающий труп. Доктор Птицин потел, бессмысленный муж пустопорожним образом метался, а гражданка Случкина удовлетворенно взирала выпуклыми честными глазами, но позже, утром, написала не только образцового оформления жалобу в поликлинику, но и пространное и без орфографических ошибок заявление в прокуратуру…

Час Быка. Третья стража. Час смертей и рождений. Час, когда совершаются кражи. В бесконечной цепи преступлений – час обмана, предательства, лжи…

Впрочем, рождения суть дело не «неотложное», а «скоропомощное», у коллег-скоростников на сей достойный счет акушерский транспорт имеется. Что же до краж, а также порою лжи и предательства, то все печали эти касаются службы неотложной помощи в основном в части их болезненных последствий, то есть так называемых реакций на ситуацию.

Так, вызывая неотложку, правосторонняя пенсионерка Козикова с Петрушки рыдала и была до того невразумительна, что разбираться отправился лично заведующий… Оказалось, просто-напросто не повезло экзотической старушке. Решила она в очередной раз в больнице подкормиться да пенсию поднакопить – ну и не далее чем вечером госпитализировал ее понимающий Киракозов, но за пределы приемного покоя Козикова всё равно не попала. Помаялась она там несколько часов, к полуночи про нее вспомнили, кардиограмму ей сняли, затем подумали, потом пересняли, уяснили ситуацию, извинились и корректно, однако непреклонно указали на выход.

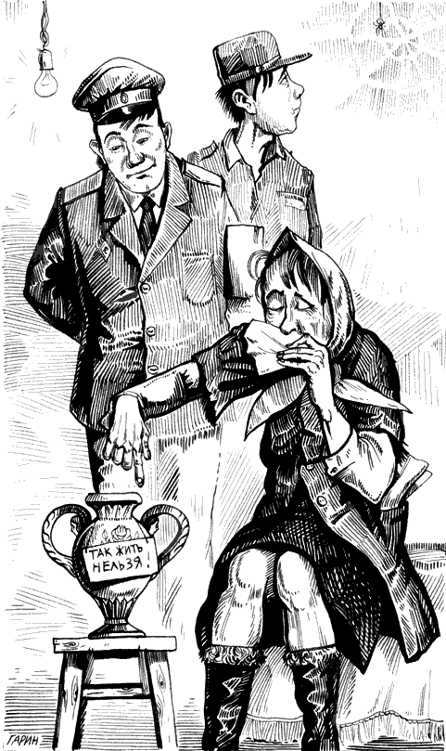

Время было уже не то совсем позднее, не то слишком раннее, но в любом случае муниципальный транспорт не работал. Делать нечего, похромала невезучая Козикова к дому, через час-другой помаленьку добралась. Поднялась она по лестнице – и обмерла: батюшки-светы, металлическая дверь вместе с коробкой аккуратно вынута, вся квартирка нараспашку! Старушка без дыхания домой, а там как было шаром покати, так не только не убавилось, а наоборот – там посреди комнаты за неимением стола на колченогом табурете хрустальная ваза засверкала, а в ней крупная купюра и записка печатными буквами: «Так жить нельзя!»

Законопослушная пенсионерка сперва милицию вызвала на акт криминальной революции, но мужики ей сурово: «Так то-то и оно, бабка, что криминальная революция, – они ей популярно разъяснили, – террор у нас, беспредел, бандитизм кругом творится, а вы тут, понимаете, с вазой вашей!» «Да не моя же она, не моя! – Козикова разрыдалась. – Чужая она, бандиты ее оставили, записка вот… деньги…» «Знаешь, бабка, – старший из милицейского наряда еще раз по сторонам посмотрел, – бандиты, конечно, всегда бандиты, воры в частности, но в общем-то правильно они написали – нельзя так жить!» «А как же… а разве можно… а деньги?.. А хрусталь?!» А старший по званию грубовато рассудил: «Так плюньте, – решил, – разотрите и себе оставьте, у нас и без того забот пиф-паф да ой-ёй-ёй, да еще полная задница в придачу!»

С тем милиция имела честь откланяться, а несчастная пенсионерка Козикова опустилась на сиротскую свою коечку – и ну реветь пуще прежнего, ну в два ручья записку злополучную заливать, пока подоспевший Мироныч ее дефицитным реланиумом из личной заначки не успокоил. А Козикова хлюпнула напоследок: «Доктор, простите, – носом она шмыгнула, обмякая на игле, – вы так отзывчивы… разрешите, пожалуйста, хрусталь этот проклятущий вам подарить, а?!» – просительно предложила засыпающая старушка, но, само собою разумеется, заведующий с вежливостью отказался…

Но пока доктор Фишман умиротворял душещипательную пенсионерку, а доктор Птицин на бис в поте лица своего терзал покойника, из лечащих на базе оставался один только Родион Романыч Киракозов. И был он по статусу на тот момент – транспортный фельдшер для сопровождения госпитализируемых больных, а по существу – врач «без соответствия», под ответственность заведующего самостоятельно выезжающий на заведомо простые, а также все прочие в отсутствие других докторов вызовы.

Именно ему, с несвязностью и неотвратимостью сновидения, накрепко сотканного из вещей в общем и целом розных и случайных, именно Киракозову досталось «плохо с сердцем» у того самого тяжеловесного пациента из углового по каналу и Подьяческой улице дома, с которого для Родиона Романыча началась его бурная «неотложная» жизнь.

Ко всему прочему Киракозов заболевал. Причем заболевал обвально, и тем более обидно, что до сих пор он был одним из немногих на отделении, кто недавнюю эпидемию гриппа пережил без всяческих хлопот. Теперь же ни с того ни с сего обычное вечернее недомогание, смутное, похожее на застарелую, почти хроническую усталость, в одночасье сменилось отчетливым продромом: от внезапной одышливой слабости было тошно, тянуще ныли мышцы и суставы, а изнутри поминутно прокрадывался озноб, будто сознательно дразня и раздражая вдобавок к донимавшей его болезненной тревоге.

Всё было как-то не так, будто окружающее воспринималось со стороны, словно из чужого времени… Приехали. Киракозов нехотя вылез из машины, механически забрал кардиограф и чемодан, вяло прошел в мрачноватую парадную, потащился по грязной после свежей побелки и покраски, узкой крутой лестнице. Уже в конце, у цели, на площадке нужного ему четвертого этажа он спугнул брачующуюся кошачью парочку, сам от неожиданности споткнулся, дернулся, чуть было не упал, когда необычайно крупный черный кот стрельнул ему под ноги, перебежав дорогу. «Опля! Чертовщинку на дармовщинку заказывали?.. А вот всё равно получите, уплочено!» – с внезапной дурной веселостью подумалось Родиону Романычу…

Позвонив, он с шумом дробно выдохнул, пытаясь справиться с подловатой одышкой и унять сердцебиение. В квартире послышались приглушенные, будто шепотком, торопливые шаги, без вопросов завозились с запорами, дверь распахнулась.

Киракозову смутно помнилась миловидная хозяйка квартиры, тогда выглядевшая совсем молоденькой и миниатюрной рядом с тяжеловесным молчаливым мужем. Теперь же выцветший халатик, надетый поверх ночной сорочки, едва сходился на большом, последнего месяца беременности животе, а осунувшееся лицо с набрякшими мешками под глазами и пятнами на скулах в скудном свете заляпанной лампочки на лестничной площадке показалось серым.

– Здравствуйте, – хрипло сказал Киракозов и неловко шагнул через порог, зацепив чемоданом дверной косяк.

– Здравствуйте, доктор, – чуть слышно отозвалась женщина, – пожалуйста, тише, если можно… вы извините, у нас ребенок спит, – затворяя за ним дверь, извиняющимся полушепотом попросила она.

Киракозов виновато кивнул, пристроил заношенную служебную шинельку на вешалку и следом за хозяйкой поспешил в комнату, стараясь не громыхнуть обо что-нибудь своей амуницией в тесном длинном коридоре, и всё-таки грохнул…

Больной тяжеловес, показавшийся в прошлый раз просто большим, а теперь огромным до неправдоподобия, полусидел под одеялом на просторной кровати, привалившись спиной к подушкам. Бледный, цвета разведенной извести, мокрый, весь покрытый мелким потом, он дышал часто и коротко, прихватывая воздух ртом; пульс с трудом прощупывался на отечной бревнообразной руке, был слабым, с частыми перебоями.

– Зачем же вы тянули! – непроизвольно вырвалось у Кираказова; из попытки говорить приглушенно получился подростковый петушиный сип. – Что же вы… – захрипел он и прокашлялся, – почему же вы раньше не вызвали?!

– Он не разрешил, – по-прежнему очень тихо, как бы без эмоций сказала женщина, – он не хотел, он надеялся, что всё пройдет… Очень боялся в больницу попасть…

– Не поеду! – глухо подтвердил тяжеловес.

– Понимаете, мне уже срок, рожать пора, – женщина положила руку на живот, – а у нас сын еще, пять лет ему, оставить его не на кого. Муж заранее на работе договорился, что сразу отпуск возьмет, как только я… Вчера вечером он занемог, но вроде бы ничего страшного не было, лег он только рано, даже не ужинал. А так ни на что не жаловался, он вообще никогда не жалуется, но недавно вот, минут сорок назад, сам попросил врача вызвать… Я сразу же вызвала, – словно оправдываясь, закончила она.

– Понятно… Воды принесите, пожалуйста, электроды нужно смочить, – попросил ее Киракозов, распаковав кардиограф. – Сейчас сердце болит? – обратился он к пациенту.

– Нет, кажется, – медленно и тяжело ответил больной, – наверное, нет, не болит… только вот зажало… держит, давит всё время… воздуху не хватает…

С кухни вернулась хозяйка с водой в глубокой суповой тарелке, они вдвоем сняли с тяжеловеса майку. Киракозов сунулся с фонендоскопом, но в легких было чисто, отека не было. Он быстро наложил электроды; застрекотал кардиограф, зазмеилась исчерченная лента. Киракозов пробежал глазами по узору, мельком глянул на старую пленку, приложенную к выписной справке из больницы, снова уставился на свежеснятую кардиограмму. Потом он суетливо полез в чемодан за тонометром, но на ходу перерешил.

– Телефон… – потерянно спросил он у женщины, которая присела по-птичьи на краешек койки в ногах у мужа, но уже сам увидел аппарат, стоявший на журнальном столике у изголовья. – Я сейчас… – Киракозов поспешно набрал дергающимися пальцами номер отделения, после седьмого гудка диспетчерствущая Тамара сняла трубку.

– Неотложная, – заспанно пробурчала Тамара Петровна.

– Это Киракозов, – быстро заговорил Родион Романыч, – у меня обширный трансмуральный инфаркт, мужчина, сорок лет, срочно нужна помощь…

– Ох… Срочно не будет, не получится, до сих пор разъехамшись все, – после протяжного зевка сообщила Тамара. – Бедный мальчик, вот уж угораздило так угораздило, – лениво пожалела она Киракозова. – Ладно, держись там, сейчас попробую Мироныча вызвонить…

Киракозов положил трубку. Руки опустились. В тот момент он не думал, он боялся – потно, изнуряюще; из того, что с большой натяжкой можно было бы назвать мыслями, первой была: «Влип!» – и следом: «Тянуть, дожидаться шефа…» – и дальше по течению, будто сталкиваясь, цепляясь друг за друга, образуя заторы в осколочной круговерти: «А если фибрилляция?.. Тогда лидокаин внутривенно… но на лидокаине мужик остановку элементарно может дать, но фибрилляция не легче, а дефибриллятор у Мироныча, а у меня что так, что как угодно, здесь куда ни кинь – везде клин… не авось, так безнадега, точно…»

Его замутило. «Еще и заболеваю, – тоскливо подумал он в который раз, – к утру свалюсь, хорошо бы кто-нибудь из водил до дому подбросил… какая безнадега, надо же…» На этом он спохватился, попытался, наконец, собраться и взять себя в руки. Усилие получилось не слишком результативным, зато, вероятно, видимым, потому что женщина проговорила тусклым голосом:

– Значит, это очень серьезно? – даже не столько спросила, сколько просто, без особого выражения признала она.

– Да, очень, – механически подтвердил Родион Романыч, не вышедший окончательно из своего ступора и чуть было из-за этого не уверовавший в чудо: кто-то громкогромко, точь-в-точь как заведующий по спящему с утра отделению, протопотал по коридору.

Приоткрылась дверь.

– А ну-ка марш отсюда… давай-ка, иди быстренько спать, – сказала женщина глазастому белобрысому пацанчику в полосатой пижамке, сунувшемуся было в комнату.

– Ну, мама… – заканючил он, капризно поджав губы.

– Никаких «ну». Довольно, возвращайся в свою комнату, – произнесла мать не повышая голоса, однако так, что ослушаться ребенок не посмел, шажки удалились. Киракозов перевел дух.

– К сожалению, ситуация более чем серьезная, – повторил он, начиная говорить и действовать несколько осмысленнее, – это обширный повторный инфаркт, состояние угрожающее… – Родион Романыч с трудом свел края манжеты тонометра на огромной руке, стал мерить давление.

– В больницу я не поеду, – упрямо хрипнул тяжеловес.

– В больницу вы не доедете, – прямо и жестко сказал Киракозов, отложив тонометр. – Сперва нужно сердце поддержать, а вот уже потом решать будем… как раз наш ведущий кардиолог, заведующий наш подоспеет… Мне бы руки помыть, – обратился было он к женщине, но тут же поспешно добавил, не давая ей подняться: – Нет-нет, не беспокойтесь, я сам найду, заодно наружную дверь оставлю открытой, чтобы не трезвонили лишний раз…

Он прошел, почти пробежал по коридору, услышав по пути шевеление в детской, откуда в щелочку таращился пацаненок, разобрался с замком, отворил дверь, выглянул, прислушался.

На лестнице было холодно и безнадежно пусто, снаружи порыв насыщенного дождем ветра прошелся по замызганным стеклам, отозвался резким коротким сквозняком между этажами, в подъезде от ветра же хлопнула дверь… Он ждал. Он задерживался, хотя и знал, что должен спешить, что-то немедленно делать, и сознавал, что делать непременно придется, но ему казалось, как в каком-то затмении, что в любом, в любом случае он сделает что-то не то, ничего другого он сделать не сможет, кроме как обязательно сделать не так и не то…

Внезапно снизу, со дна лестничного колодца, раздался истошный кошачий мяв дуэтом. Киракозов вздрогнул, нервно глотнул затхлый воздух и заторопился.

Вымыв руки, он вернулся к пациенту, перемерил давление. Оно не изменилось, для лидокаина было чуть низковатым, однако же, чтобы предупредить очень возможную фибрилляцию, Киракозов решил начать именно с этого эффективного, но коварного препарата. Он наполнил шприц, едва не порезавшись о хрустнувшую в немедленно взмокших руках ампулу, затянул жгут, решительно ввел иглу, но в вену не попал. Довольно крупная, явная, удобная вена раз за разом ускользала.

Все молчали.

Тяжеловес отвернул голову, дыша всё так же нехорошо, женщина по-прежнему сидела у него в ногах, Киракозов, мучительно потея, безрезультатно ковырял шприцем. По локтевому сгибу больного стремительно разливался синяк. «Да что же это со мной?» – без малого с ужасом подумал Родион Романыч, руки которого предательски дрожали. Ощущая подкатывающуюся панику, на миг поддавшись ей, он наугад ткнулся в натекшую гематому – и неожиданно попал. В шприце заклубилась венозная кровь.

Он сдернул жгут, обмахнул тыльной стороной кисти взмокревший лоб и медленно, очень и очень медленно и осторожно надавил одной рукой на поршень, держа другую на пульсе пациента.

То, чего он отчаянно боялся и, пожалуй, подсознательно ожидал, случилось по-будничному просто и определенно – на половине содержимого шприца сердце остановилось. Тяжеловес сразу весь вдруг побелел, судорожно хватанул воздух, сипнул и обмяк, закатив глаза. Женщина, всё это время просидевшая у него в ногах, напряглась, но измученное лицо ее, как и раньше, напоминало гипсовую маску. Киракозов сильнее сжал запястье, нащупывая пульс, едва удержался от истерической ухмылки, представив себе, как он старается за руку удержать пациента на этом скорбном свете, сдавил крепче, уловил слабый удар, потом, показалось, еще один, слабейший, – и всё.

В такой ситуации даже на авось надежды было мало. С ощущением постороннего, словно глядя на самого себя со стороны, Киракозов откинул одеяло, ухватил пахнувшее мочой тело под мышки, попытался рывком свалить его на пол, но сумел едва лишь сдвинуть к краю кровати.

– Что?.. Что?! – страшно, сорванно, будто прокричала, прошептала женщина.

– На твердое его надо, на пол… – Киракозов еще раз как мог напрягся. – Оставьте, я сам!.. – запоздало выдохнул он, когда женщина, резко встав, подхватила мужа за ноги, с натугой подала на себя и вдруг с нутряным кряхтеньем согнулась в пояснице и отпрянула в сторону.

«Господи ты боже мой, тут еще и эта на сносях! – прошибло Киракозова, но было ему покамест не до того. – Ох, как всё неладно… и не с руки мне…» – мелькало у него в сознании, но додумывать что-либо было некогда. Он изо всех сил вмазал пациенту по грудине в место прикрепления четвертой пары ребер. Кровать, крякнув внутренностями, погасила удар, затем со скрипом заходила ходуном, амортизируя отчаянные качки.

Десять толчков в грудную клетку – раз в секунду – два вдоха рот в рот, как положено при реанимации в одиночку. Десять – два, про воздуховодную резинку в запарке было попросту забыто. Койка натужно пружинила, сводя все усилия на нет. «Давай же, давай, давай, давай ты, чтоб тебя… давай же, заводись, сволочь, заводись… ну заведись же ты, слышишь, хоть ненадолго, хотя бы на чуть-чуть…» – надрывно умолял про себя задыхающийся Киракозов. Всё было без толку.

Сунувшись в чемодан за адреналином для внутрисердечной инъекции, он вспомнил про воздуховод – и сразу же забыл, увидев, что женщина скрючилась в углу комнаты, уперевшись руками в стол. Роженица поскуливала. В притворенной на ширину ладони двери маячил пацаненок.

Разбираться времени не было, разорваться Киракозов не мог. Как колют внутрисердечно, он знал и видел, но сам неостывшему трупу – в институте скудно практиковались на окоченевших запасах морга – самостоятельно он делал впервые, но уколол, как в морге: легко, точно и безрезультатно. Продолжая качать, он всё чаще поглядывал на женщину. Полусогнутая, с расставленными ногами, роженица громко скулила. Воды отошли, на ковре под ней расползалось темное пятно.

Киракозов еще раз качнул, пружины в последний раз безнадежно скрипнули. Здесь всё было кончено, телу давно стало всё равно, Киракозову теперь, кажется, тоже. «Чехлить – так чохом!» – мрачно шевельнулось в нем, когда женский скулеж перешел в подвывание… Вовсю глазея, белобрысый пацанчик просачивался в комнату.

– Марш отсюда! – прикрикнул на него Родион Романыч, но ребенок будто бы не слышал.

– А папа уже умер? – деловито спросил маленький глазастый человек в пижамке. – А мама рожает, да?

– Иди в свою комнату, – постарался ровно и строго распорядиться Киракозов, но ничего у него не получилось, – иди, у тебя братишка скоро будет… или сестренка будет, а пока иди к себе, ладно… – попросил он.

– Вместо папы будет? – с живостью поинтересовался человечек и колупнул в носу. – А сестренку я не хочу, девчонки все противные. И свои игрушки я ей не дам, я лучше их сломаю, вот так вот! – агрессивно сообщил пацаненок.

– И не надо, не давай, – согласился Родион Романыч. – Только ты сейчас уйди, пожалуйста, ты мне маме твоей не даешь помочь, пойми ты…

– А мне интересно, – заявил ребенок, но в этот момент женщина исступленно взвыла, и пацаненок споро подался вон из комнаты.

«А мне ко всем прелестям теперь только тазового предлежания не хватало… всё через жопу…» – подумал Киракозов, лихорадочно выискивая в памяти начатки акушерских познаний. Он огляделся. На кровати рядом с трупом, прикрытым одеялом («Когда это я?» – не помнил Киракозов), оставалось место для роженицы. Он довел ее и уложил, задрав халатик и сорочку. Роды шли, головка плода уже появилась и в перерывах между схватками не исчезала. Женщина лежала на спине, как лягушка, запрокинув расставленные ноги, согнутые в коленях, голова ее моталась по простыне.

– Мама… мамочка… мама… – шевелила она искусанными губами в перерывах между схватками.

– Тужься, тужься, сама сейчас мамой станешь, поднатужься еще, – натягивая резиновые перчатки, заклинал Киракозов, – дыши глубже, дыши, животом дыши… о-ох… о-ох… – задышал он вместе с нею, голова закружилась, выкатил рвотный позыв. – Ё… пошел ты, пошел же… – бессильно выматерился он, заметив притаившегося в дальнем углу комнаты пацаненка.

– Не, нетушки, – отказался подчиниться тот.

– Мама… а-а-а-а! – по-животному взвыла женщина, кровь из ее разорвавшейся промежности хлынула на простыню одновременно с содержимым прямой кишки, сразу же головка плода с реденькими темными волосиками появилась целиком, и следом без хлопот на руки Киракозову вышел весь ребенок – в родовой смазке, блестящий, сморщенный, скорее беловатый, чем розовый, противный, как опарыш…

Роженица со всхлипом распласталась на постели, отвернув голову от мужниного тела. Пацанчик, подавшись из своего угла, беззастенчиво и жадно разглядывал материну анатомию. Киракозов цапнул из чемодана пару зажимов, наложил их друг за другом на трубку пуповины и посредине между ними рассек ее скальпелем. Потом он перевернул плод, держа его одной рукой за ножки, и ладонью хлопнул по ягодичкам.

Девочка закричала.

– Всё… всё хорошо, всё в порядке, – сипло заговорил Киракозов, – у вас замечательная девочка, – голос его упорно не слушался.

Женщина лежала молча, не поворачивая головы.

За стеною хлопнула входная дверь, по коридору шумно прошагали, вошел Мироныч, груженный дефибриллятором и чемоданом. Воспользовавшись его сильнейшим замешательством на пороге, просвещенный пацаненок брызнул вон.

– Ты это что, т-ты нарочно? – ошарашенно спросил заведующий у Родиона Романыча, в руках которого заполошно пищал младенец с раскачивающимся на пуповине зажимом. – Т-т-ты это сам? – совсем непонятно и почему-то жалобно поинтересовался шеф, затем разглядел прикрытое одеялом тело, роженицу рядом с ним на окровавленной изгаженной простыне, поперхнулся, уставился на Киракозова, не отличавшегося цветом лица от покойника, ойкнул и сказал: – Спокойно, Родик, спокойно… Ничего, не паникуй только, ты сделал всё, что мог…

Побелевшие губы Родиона Романыча препостыднейшим образом задрожали, но разобравшийся в обстановке заведующий немедленно скомандовал, будто пресек:

– Что ты застрял, мудила, ребенка обмывай! – неожиданно рявкнул доктор Фишман, фельдшер Киракозов зашевелился, и на какое-то время всё в общем и целом стало на свои места.

Но через час, по возвращении, началась реакция. Киракозов болезненно забился в уголок, отмалчивался, таращился сычом, будто напряженно ждал расправы, хотя, по словам заведующего, в этой неудобосваримой истории не выходил он ни героем, конечно же, ни законченным и безнадежным недоумком. Буквально следуя заповеди: «Если не можешь спасти больного – спасай врача», на базе Мироныч подтвердил:

– Не куксись, Родик, ты сделал всё, что мог, – устало повторил расхлебавший всю кашу заведуюций, – всё сделал, даже немножко больше, понял… – Мироныч сунул безучастному ко всему фельдшеру стакан с купленной для него водкой. – На-ка, держи… выпей, – распорядился шеф, и Киракозов покорно и безразлично, точно как воду, отпил половину.

– А мальчик или девочка? – живо обратилась к нему Тамара, едва заведующий скупо и не слишком складно удовлетворил любопытство встревоженных сотрудников. – Так кто родился-то, мальчик? – не дождавшись ответа, переспросила она.

– А?.. Нет, девочка, – отозвался за него Мироныч и резко приказал: – Пей… до дна пей, кому сказано! – пришпорил он Киракозова, и тот послушно допил.

– Это хорошо, что девочка была, повезло. Девочки идут легче, головка у них меньше, – со знанием дела заговорила царица Тамара из бывших акушерок.

– И мозгов там ни фига нет… по крайней мере, у некоторых, – раздумчиво сообщил язвительный доктор Птицин.

– А у некоторых, может, и есть, если очень хорошо покопаться, да только всё равно они одним спинным мозгом пользуются, – огрызнулась Тамара Петровна. – Я тоже как-то раз девочку на дому принимала, – размеренно продолжала старшая сестра, – там к моему приезду уже не схватки, а потуги в полный рост были. Я растерялась: в роженице центнер с гаком, а в гаке еще все полцентнера будет. Не подступиться к ней, до промежду ног у коровищи этой не добраться, ляжки не позволяют. Мне любопытно стало: «Как же тебе такой ребенка-то сумели заделать?» – спрашиваю. А она мне: «Как-как… каком книзу, – кряхтит да еще „а“ растягивает, – раком заделали, ра-а-аком!» Ладно, посмеялись как могли, но роды-то в ходу. Через влагалище плод, может быть, пройдет, но в ляжках точно завязнет. Что делать? Я спрашиваю: «Родные дома есть?» «Есть, – отвечает, – муж есть, брат есть…» «А пара простыней найдется?» – интересуюсь. «Найдется, – говорит, – есть две совсем новые, большие, махровые…» Так мы и поладили: муженек с братцем, дюжие такие мужички оказались, на пару этими махровыми простынями ейные ножищи по сторонам раздавали, пока плод шел. – Тамара Петровна сдержанно зевнула. – Ничего, справились, приняла девочку…

– А я… Вот я… – как бы в строку и одновременно с телефоном начали Герман и Мироныч, а Тамара подалась в диспетчерскую.

– Неотложная… да… – послышалось оттуда привычное и дробное, как жестяной дождик за окном, а влажный ветер, перебивая ритм, с трамвайным дребезгом прошелся по стеклам.

– А вот я, – к некоторому облегчению всех присутствующих, подал голос коллега Киракозов, которого только что развезло буквально ударом, – вот шинельку-то я… ить шинелишку-то акакиевскую я на вызове оставил… – с мерзким пьяненьким всхлипыванием прихихикнул Родион Романыч, но атмосфера в «морге» несколько разрядилась.

Назад: Спокойной ночи

Дальше: Дарья Форель Лечебный факультет, или Спасти лягушку (фрагменты романа)