Книга: Супермены в белых халатах, или Лучшие медицинские байки

Назад: Производственный процесс, или Издержки производства

Дальше: Спокойной ночи

Счастливого Рождества!

Рождество – это как трамвай, а припозднившийся звонкий и нарядный трамвай – это как в детстве, когда новогодние сугробы на остановках были большими, словно белые медведи, а медведи взаправду были белыми, как на картинке в книжке, а не грязными, как нынче в нашем рыночном зоопарке. Морозы тогда были самыми что ни на есть настоящими морозами, развеселыми красноносыми исполинами, и загадочные росписи на стеклах оказывались такими, каких вовсе не бывает. Сказочные узоры росли и расцветали, и в замерзших трамвайных окнах огни ночного города перемигивались разноцветными гирляндами, вспыхивали огромными шарами, как на елке, струились блистающей мишурой, рассыпались искристыми бенгальскими свечами и фейерверками – и больше из стеклянного, как аквариум, теплого и уютного вагонного нутра было ничего не видно.

Тогда время в вагоне почти что замирало, его было столько, сколько нужно, даже больше, и совсем неважно было, куда ты едешь, когда колеса радостно цокали на стыках, точь-в-точь как в самом, самом-самом, самом-распресамом дальнем поезде, точь-в-точь высчитывая время, которое еще далеко-далеко. Так далеко, что неведомо, что в том далеком далеке некогда добрых, умных, справедливых взрослых нужно будет лечить, а заодно и поучивать для профилактики, а чудеса… Нет, чудеса не только всё еще случаются, пусть изредка, но и замечаются порою, и чаще всего – в рождественские праздники. Потому что Рождество – всё-таки это почти как в детстве, и снова разные-разные дни могут ненароком сложиться в один замысловатый узор, мерцающий праздничной аурой; люди бывают чуть-чуть добрее и немножечко наивнее – и тогда чудесам просто-напросто легче достучаться до них. Тогда даже я, раз навсегда насмешник и паяц, даже я следом за моими героями становлюсь чуть человечнее, будто вслушиваясь в завораживающий перестук вагонных колес откуда-то из прошлого, бывшего будущего в прошедшем…

Всё так, всё так, но спросите, например, у Вежиной, и она зарифмует иначе: Рождество, заметит Диана, это как поэзия, потому что оно непременно должно быть в этом мире, но вот может быть оно очень разным. Однако, добавит она, лучше бы ему случиться снежным, и по-детски праздничным, и неожиданно ярким, даже взрывным, внезапным, как чудо… паче чаяния для нас с ней таким и было Рождество в этот раз – как стихия и стихи.

Вежина скажет так и будет опять-таки права, хотя, замечу я как бы в скобках, живая поэзия теперь такая же редкость, как тот самый трамвай в нужное время в нужном месте, а суета вокруг нее куда более жестокая и бессмысленная, нежели давка у дверей муниципального транспорта в часы пик. И кстати, точно как трамвай в Петербурге, Рождество на просторной заснеженной Руси – дело долгое; некоторые начинают праздник жизни где-то за неделю до католического Рождества, смотришь – там и Новый год через недельку, а там и сам Бог велел на Рождество православное и на старый Новый год – заодно, по традиции, по инерции… Так что иные, под стать нашей пасмурной питерской погоде, пьют с редкими прояснениями до Светлого Воскресения Христова, сиречь допиваются до самой Пасхи.

Воистину, справедливо было подмечено: праздничную полночь приятно немного и задержать…

Но так или иначе, иначе или так, а всё равно всяк по-своему будет прав, равно и каждый бывает прав как может, и в таком разрезе правым был даже доктор Бублик, подобревший куда меньше других.

Крутясь в праздничном режиме сутки через сутки, безотказный Антон умудрился между делом не только выстроить фундаментальную теорему, но и артистично доказать ее. Сперва, как давным-давно учили в школе, он признал за аксиому, что ежели человека совсем даже не лечить, то такой динозавр и сам по себе вымрет. Затем лукавый лекарь искусно увязал это справедливое утверждение с известным тезисом о нелеченой простуде, проходящей ровно за неделю, в то время как с лекарствами острое респираторное заболевание проходит ровнехонько за семь дней. Потом он ввел в базу данных простенькую, основанную на богатейшем эмпирическом опыте лемму, согласно которой пациенты суть в основном люд либо дурной до потери последнего разумения, либо попросту праздный. В итоге с необходимостью выходило, что в большинстве случаев страждущие срочной, чтобы не сказать скорой, помощи в услугах неотложной в общем-то не нуждаются, для окончательного подтверждения чего теоретически подкованный Антон учинил не лишенный изящества эксперимент, доказывающий, впрочем, уже очевидное.

Одну из рождественских недель в чем-то правый доктор Бублик трудился не раскрывая чемодана с лекарствами…

«Да-да, вы не беспокойтесь, я вас очень, очень понимаю, – сочувствовал он редкостно обильной дамочке Петуховой с площади Труда. – Конечно, конечно же, у вас ну только что страшная-престрашная тахикардия была, как вам соседка разъяснила, а теперь вот взяла и вся куда-то делась. Но это ничего, ничего, вы не думайте, такое частенько случается. А вот скажите-ка вы мне, – участливо спрашивал доктор, – а вот одышка у вас тоже была, правда? И ведь тоже только что кончилась, так? Ну разве ж это не славно! – Бублик ободряюще улыбался. – Это просто замечательно, это означает, что ваш организм сам с недугом управляется. Поэтому не буду я вам лекарства вводить, они, скажу вам совершенно откровенно, все слишком уж сильнодействующие, а стало быть – вредные у нас лекарства. Вы вот что – выпейте-ка вы старой доброй валерианочки шестьдесят капель, а если опять вдруг сердце будет сильносильно биться, то вы и сами еще столько же примите, и соседке всенепременно порекомендуйте. Обязательно поможет, будьте благонадежны… Ну, всего вам доброго, будьте здоровы, счастливого Рождества!» – жизнерадостно прощался общительный доктор Бублик.

На пороге он задерживался. «А вот прямо сразу по мордасам ей вы еще не пробовали?» – Антон задумчиво рассматривал печального мужа Петуховой. «А что, уже нужно, вы считаете? – сомневаясь, торможенно тянул очень крупный, почти как его жена, меланхоличный мужчина Петухов. – Вы думаете, взаправду поможет?» «Ей – вряд ли, если с первого раза, – честно отвечал Антон, – а вам сразу же полегчает, вы уж мне верьте», – убеждал он ненавязчиво, и Петухов верил. Через неделю его супругу тому же Бублику пришлось госпитализировать с переломом челюсти, и делал Антон всё абсолютно молча, потому что это были следующие семь дней рождественского эксперимента.

Эту веселую седьмицу по-своему справедливый лекарь Бублик работал не раскрывая рта…

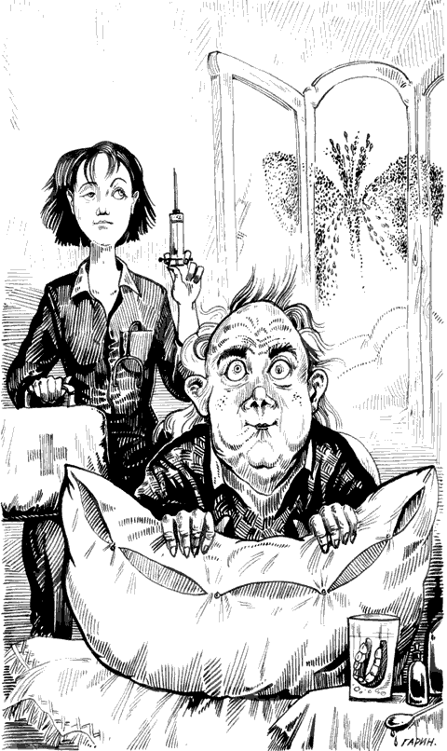

«Ох, дохтур, ох, и заслабла я теперича, – бойко жаловалась старушка-полуночница Сироткина с улицы Казанской, косясь на растрепанную дочку и заспанного зятя в дверях, – ох и млостно мне, так млостно, ну так млостно, что нет мне больше жизни, и сил моих больше нетути! Дохтур, молю вас, умоляю, сделайте мне смертельный укол», – бессильно сронив пухлую ручку, стенала бабушка-кубышка со своего диванчика под гобеленом с павлинами. Безмолвный Бублик в ответ невозмутимо кивал и неспешно, с видимой охотою наполнял внушительный шприц недефицитным физиологическим раствором, бишь святой, безвредной во всех отношениях водичкой. Бабушка, сбившись с речи, на глазах бледнела, шла пятнами, как павлины на стене, синела губами и: «Убийца! Изувер!! Изверг!!!» – дурным голосом кричала старенькая бабушка, колобком выкатываясь из комнаты мимо пораженных такою прытью родственников. Антон пожимал плечами в выразительной фигуре умолчания, неторопливо собирал чемодан, обстоятельно, не по-петербургски, а по-старомосковски раскланивался с озадаченными домочадцами, после чего благополучно отбывал с сознанием исполненного долга, и больше в течение этой недели бабушка Сироткина не умирала.

Так что доктор Бублик был в чем-то прав, в частности и в разрезе, но Рождество потому и Рождество, время иррациональное, что сопричастно чуду, а в таком случае любая логика легко становится с ног на голову, и наоборот, и в праздничной головоногой кувыркашке с завидным постоянством случается черт-те что. Больные в результате врачебных ошибок чаще обычного выживают, а не отправляются в лучший мир по всем правилам медицинской науки, строгой, как жанровые законы художественных произведений. Причем пациенты не только выживают, но и кратчайшим путем выздоравливают и благодарны до дрожи в поджилках сказочным, словно Дедушка Мороз или импортный Санта-Клаус, кудесникам-эскулапам.

Тот же самый Бублик, работая с чужим чемоданом, поскольку его собственный такой жизни не выдержал и невзначай развалился, тот же мрачный Бублик с чемоданом Вежиной в очередную праздничную ночь угодил на тяжелейшую, с корчами и завываниями, почечную колику у мужчины средних лет. Угодил и был приятно удивлен, обнаружив в коробочке с четким ярлычком «спазмолитики» как бы исключительно кстати заблудшую импортную, желтоватого стекла ампулу, в каких выпускают баралгин. Якобы баралгин был на самом-то деле никаким не баралгином и даже не спазмолитиком, а вовсе даже «очень неприличным» обзиданом, с позволения сказать, препаратом сердечным и деликатным. Внутривенно он вводится крайне редко, обычно в стационарных условиях, обязательно осторожно и еще раз осторожно, буквально капельно, ни в коем случае не толчком, как на радостях не глядя закатал его Антон.

А Бублик кольнул, зевнул и уехал досыпать, не дожидаясь результата, но по дороге усомнился: как же так, задумался он, ни у кого на отделении баралгина уже какой месяц подряд нет, а у Вежиной откуда-то взялся, а быть того, вот если разобраться, ну никак такого быть не может… Терзаемый смутными сомнениями, Антон с базы дозвонился Диане домой, разбудил нас на самом интересном месте, разобрался, сказал «ой», затем тоненько «ой-ёй-ёй», точно как незабываемая бабушка Ойкина, и, бросив трубку мимо телефона, помчался обратно.

Полуобморочный, бледный, мокрый, слегка без давления, с разреженным пульсом клиент был в натуральном восторге: «Как вы внимательны, доктор! И какое замечательное, удивительное, очаровательное лекарство! – искренне восхищался счастливый пациент. – Просто поразительное средство! Как рукой, вы представляете, ну точь-в-точь как рукой сняло! Магия самая настоящая!.. Доктор, прошу вас, нет ли у вас лишней ампулы?!»

Или же, в пару случаю с коллегой Бубликом и путаницей в укладке, спросонок отличилась и сама Вежина. Диану поднять подняли, как водится, а разбудить опять-таки забыли. Так она поехала к списочной астматичке Баклановой на набережную реки Пряжки: один глаз спит, второй вовнутрь смотрит. Так и набрала она для старушки десять кубиков эуфиллина и развела в десяти кубических сантиметрах эуфиллина же, будучи свято уверена, что разводит на физрастворе, как положено. И аля-улю двадцать кубов, ввела внутривенно толчком, как спокон веку все бабушке Баклановой кололи. Затолкала она в жилу это дело, смотрит и что-то совсем не то спит и видит: больная дышать напрочь перестала, глаза выкатила и давай раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три менять цвета в темпе вальса – белеет бабушка, синеет, желтеет, багровеет…

Больная давится, а доктор Вежина, как села на стул возле старушечьего трюмо, так и сидит и одним полушарием пытается уразуметь, с чего бы это всё, второй половиной головного мозга соображает, что пора бы уже реанимацию разворачивать, а спинной мозг – он вроде бы сам по себе. Им она и среагировала, отпрянув вместе со стулом на метр в сторону за миг до того, как бабушка Бакланова сделала судорожное движение объемной грудной клеткой. Больная охнула, словно жахнула, и всё застойное содержимое бронхов и трахеи, со свистом миновав Диану, детальным узором разветвленного бронхиального дерева отпечаталось на зеркальном стекле. Вежина разом проснулась, поглядела сначала на зеркало, потом на больную, затем на изысканный узор, после на бабушку – а больная Бакланова сидит такая вся из себя благостная, розовенькая, как младенец, дышит как никогда ровно, глубоко, без хрипа.

«Это было так прекрасно! – потрясенно выдохнула она. – Это было так… так… как никогда раньше не было! Доктор, пожалуйста, подскажите, как называется это волшебное лекарство? Я теперь каждый раз его буду просить!..»

В ответ доктор Вежина вдохнула коротко и безрезультатно, еще раз нервно вдохнула, но с грехом пополам справилась: «Нет, каждый раз никак не получится… Это, видите ли, очень редкий препарат, очень и очень импортный, ну такой жутко импортный, что даже сказать страшно…»

Диана кое-как нашлась, но из квартиры ее выносило так же энергично, как астматическую мокроту из легких. Вежина вышла во двор, помотала головой, словно только что повидала нечистого, сама себе не веря, перевела дух, опустила чемодан и блаженно закурила. Жизнь была прекрасна и удивительна, ночь чудесна: искрился колкий снежок под ногами, освещенные рождественскими окнами вокруг и выше искрились снежные иголки, почти неподвижные в колючем воздухе, за морозной дымкой в черном провале, обрамленном ледяной колодезной коркой, мерцали звезды; вдруг там, под самыми сосульками на небе, с громким скрипом отворилась фортка.

«Доктор, доктор! – радостно позвала оттуда списочная сердечница Дубинина, женщина обычно неприветливая, к тому же наделенная именем Ираида. – Здравствуйте, доктор! Что же вы там стоите-мерзнете?! Прошу вас, зайдите, выпейте кофе!» «Нет-нет, спасибо, что вы! – отказалась несколько озадаченная Диана. – Ехать надо, работы невпроворот!» «Ничего, подождет работа, вы на минуточку!.. Ох, я же и забыла, – спохватилась пожилая аритмия Дубинина, – лифта-то у нас нет… Стойте, стойте, подождите, я вам сейчас сама вынесу!» «Подождите, доктор, подождите! – живо подхватил из зарешеченного окна первого этажа незнакомый старичок в пузырящихся тренировочных штанах и вислой майке. – Не отказывайтесь, умоляю, не вздумайте! – вскричал он на весь двор, торопливо надевая офицерский китель без погон. – Я сейчас, я быстро, у меня замечательный армянский коньячок к кофейку имеется – честное-пречестное, самый что ни на есть натуральный!»

Вот и получается, как ни поверни, словно шар на елке, что маленькие чудеса на Рождество никто не отменял; а большие чудеса – они только в детстве бывают большими, настоящими, добрыми. А потом – потом там всё по-разному, там всяк прав как может и каждому свое, и кому-то не чудеса вовсе, а ровным счетом чушь на палочке, незнамо что в ассортименте и всяческая чепуха в придачу…

Везучая на свой лад Веллер под Новый год точно по закону парности случаев собрала подряд две жалобы: одну – за вежливость, не за что иное, другую, буквально следом за первой, едва сойдя с места, другую почти наоборот – за грубость, за цинизм и неоказание помощи.

Получилось так. Поехала Маша на «парализовало», приехала она на полноценную мозговую кому у нарушившегося старичка. Доктор Веллер супруге больного так сразу и сказала: повторный инсульт, дескать, сейчас укол сделаем, после выходных невропатолог из поликлиники придет, а вообще – полный покой и никакой надежды. Молодящаяся, явно на диете, бабушка послушала, покивала и спрашивает: «А в больницу разве нельзя?» Вежливая Маша объясняет: «Не доедет он до больницы, сейчас он нетранспортабелен, надо хотя бы пару дней подождать…» Диетическая бабушка-молодушка послепенсионного возраста снова послушала-покивала и опять свое: «А в больницу его можно? Мне, – заявляет, – некогда, я работаю, когда ж я его кормить буду, перестилать, судно подавать…» Терпеливая Маша по второму разу: «Вы поймите, я же честно говорю: не доедет он, умрет ваш муж по дороге. А если чудом и не умрет, то никто за ним, кроме вас, ухаживать всё равно не будет. Нынче праздники сплошные, а в больницах и по будням-то никто за такими пациентами не смотрит. Да ведь и вы на выходных всяко дома, а не на работе!» Бабушка в ответ ну точно ни тпру ни ну: «Доктор, а в больницу-то как же?» Сдержанная Маша по третьему разу: «Так я же вам говорю…» Бабушка опять: «А в больницу?» Маша снова: «Так ведь я…» Бабушка опять: «А больница?!» И снова Маша… но, только она рот раскрыла, старушку понесло: «Что ты мне говоришь! Что ты мне рассказываешь! Ишь ты, какая выискалась! Я от нее сочувствия жду, понимания, а она здесь выделывается: халатик чистенький, накрахмаленный, уговоры уговаривает, как на сцене играет!.. Хочешь, чтоб еще и я тут трупом легла?! Вежливая такая, надо же… тьфу!»

Вздорная бабка, как плюнула в сердцах, так в конце концов и успокоилась, напоследок поклявшись обратиться в инстанции; Веллер лишь вздохнула…

На улице, несмотря на поздний час, было весьма людно. Под громадой старого шестиэтажного здания, неподалеку от незаглушенного по случаю редкого мороза «рафика», где при выключенной печке безмятежно спал водитель по прозвищу Зимородок, оживленно перемигивались проблесковыми маячками новенький скоропомощный «форд» и трепаный милицейский «уазик». Праздные зеваки вокруг усиленно пускали пар, на глазах индевели, топтались, словно их неудержимо тянуло в пляс. Под ногами весело поскрипывал свежий снежок. В резком свете фар спецы-эрхабэшники собирали с забрызганного красным тротуара тело одинокой астматички Перчёнок из квартиры на последнем этаже.

«Ой, из окна – да прям сюдыть, и насмерть, насмерть прям разбилась, – взахлеб разъясняла востроносенькая бабушка Ойкина из кучки таких же бессонных пенсионерок, – ой, а шофера-то мы вашего будили-будили, будили-будили, а он тоже как неживой, а вы ходюте тута, ходюте, а здеся эвона – люди из окон выпадають, а машина-то стоить…» «Ох, нет бы покойнице хоть напоследок одно доброе дело сделать, – опрометчиво подумала вслух замороченная Маша Веллер, – нет бы ей не просто так упасть, а именно что прямо… – Маша только вздохнула, но старушечья кучка вся насторожилась, подобралась, как ощетинилась. – Хоть бы она на нашу машину грохнулась, что ли, – устало улыбнулась Маша немолодому милицейскому старшине за рулем „уазика“, – может быть, водителя бы моего таким путем добудилась», – понуро пошутила она, безрезультатно стучась в запертую дверь «рафика».

Морозолюбивый Зимородок спал крепко и надежно. «Здоров он у вас ряху плющить, – давя зевок, позавидовал прискучнувший старшина. – Ничего, сейчас мы это дело мигом уделаем, – подмигнул он Маше и чем-то щелкнул. – Всем стоять, трамваю прижаться вправо, пра-а-пустить машину скорой помощи!!!» – задорно гаркнул он командным голосом, и мегафон с милицейской машины захрипел, зарычал, громыхнул так, что Зимородок в кабине взвился свечой, гулко тюкнулся затылком о потолок, в панике ударил по газам; «рафик» с ревом взорвал самый настоящий, самый рождественский сугроб, а по всему преогромнейшему зданию россыпью позажигались разноцветные окна.

Кстати сказать, главврачу поликлиники ойкины бабушки пожаловались не только на возмутительный докторский цинизм, но и на вопиющее милицейское хулиганство…

Зато благодаря всем этим кляузам и со стариком Комиссаровым чудо небывалое стряслось: только Модест Матвеевич позвонил на жизнь пожаловаться, сразу же Маша Веллер к нему поехала. Вот так-таки и выехала сразу через пять минут, потому как оно всяко лучше, чем с очумевшим начальством по поводу эпистолярных «подарков» препираться да на этакие поздравления очередными объяснительными отвечать. Приехала она быстренько, слова худого не говоря, уколола старика для лучших сновидений, а он крякнул, с коечки слез, прошлогодние портки поддернул – и трусцой на кухню. И отблагодарил ошарашенного доктора: луковичку сунул, потому что от простуды полезно, редисочку одну присовокупил, поскольку витамины в ней, старческим тенорком счастливого Рождества сладко пожелал. Маша: «А?!» – как она челюсть от изумления уронила, так и удалилась в полной прострации с квелой луковичкой и жухлой редиской, коими, кстати же сказать, чуть позже коллега Лопушков с исключительным удовольствием закусил казенный спирт…

Впрочем, Модест Матвеевич немного погодя не то опомнился вдруг, не то опять всё на свете запамятовал и на сон грядущий заведующему с претензией дозвонился: всё бы ничего, мол, а вот почему это врачиха ваша всю мою квартиру сапогами своими истоптала?.. «Так молния у меня на сапоге разъехалась, – без запинки сообщила Маша, – пришлось застежку ниткой прихватить, вот поэтому и не сняла, потому что никак было». «Подожди, подожди, – захлопотанный Мироныч опомнился, – ты это о чем? – спохватился заведующий. – Ты что, в самом деле на вызовах обувь снимаешь?!!» «Нет, – чуть подумав, честно созналась Маша, – это я заранее объяснительную сочиняю, Вадим Мироныч…»

Впрочем же и еще раз как бы в пару, следующей рождественской ночью «битых» Вежину и Киракозова одарили и того пуще. В одном из сомнительных общежитий дело было, где лечили они матрону из семейства предприимчивых беженцев-южан. Полечили они без эксцессов, вылечили как могли – электрокардиограммой и добрым словом, а осваивающиеся деловары с неспокойных южных окраин им в знак признательности – чем богаты, тем и нате, тем и берите-по-лучите, пожалуйста. А именно – качественными мужскими трусами, желтенькими и белыми, а на причинном месте у них – крокодил зеленый-презеленый…

Хорошенькие трусики были, новенькие, почти как импортные, как фирменные какие, разве что размер чуть маловат, ежели на глазок. Но доктор с фельдшером и без размера как-то заменжевались, дареному крокодилу в зубы заглянув, дружно на два голоса сочли это богатство дурным моветоном, с приличиями отказались и поспешили к застарелому сердечнику Морозову. И правильно заспешили, плохо было старику; было плохо, а стало еще хуже, когда Родион Романыч чемодан отворил, а там – там поверх лекарств мужское исподнее в количестве двух штук топорщится: одни трусы белые, другие желтенькие, а крокодил, само собою разумеется, там и там зеленый…

– В остальном-то с нашим дедушкой Морозом всё как обычно было, – отчитывался потом в «морге» веселый фельдшер Киракозов, – ловить там нечего, от сердца у старика давным-давно лоскуток один драненький остался, – вприхлебку рассказывал он Миронычу и Бублику за дежурной чашкой кофе. – Морозов вроде как сам попривык: ну не тянет моторчик, ну чуть что, так отек легких через раз – но вот портки с рептилией!.. С такой подачи и сам он в задыхе очеса на переносицу плюхнул, забулькал, как без пяти секунд утопленник, и старушка при нем слегонца взбледнула – пожаловали, понимаешь ли, гости дорогие со своим бельишком, пришли на веки вечные поселиться! – Родион Романыч весело глянул на посмеивающуюся коллегу Вежину. – Оно всё ладно, смех смехом, но лечить-то надо! Дедок нитроглицерин под язык получил, Дина мне: «Спирт для внутривенного, – говорит, – разводи». Я в темпе в пузырек сунулся, а там сухо, как во рту с похмелья. Как же так, думаю, только что на три четверти полон был, а теперь вдруг – хоть прощения проси, извините вам за всё хорошее. У меня самый настоящий ступор: был же спирт, соображаю, неужели за те десять минут, что мы на базе околачивались, Лопушков его умудрился вылакать?! И ведь закусил поди, пока мы без ужина тудыть-сюдыть мотаемся, чтоб вам здрасте, Новый год… А Дина спокойно так, как будто так и надо, спрашивает у бабушки Морозовой: «Водка, – говорит, – у вас есть?» «Есть, есть, – радостно отвечает та, – хорошая, – нахваливает, – ливизовская, мы сами опробовали! Вы, – интересуется старушка, – здеся сперва будете или вам сразу с собой?..»

– Смех-то смехом, – живо подхватила коллега Вежина, нетерпеливо дожидавшаяся своей очереди, – не можешь, а засмеешься, черт побери, но лечить-таки ж нечем! Мочегонных в укладке кот наплакал, из наркотиков – ни морфина, ни омнопона ни фига нет, спирт был, но вышел – и чем же пену в легких гасить прикажете?! Дедок-то наш уже не хлюпает, а натурально легкими своими чавкает, как пейзанин кирзачами по канавищам родимым, чтоб их всех аграриями поудобрять… Ну и развели мы эту ливизовскую «столичную» на воде, закачали по жиле, догрузили чем могли – и в машину старичка. И все бы ничего, что самое смешное, – жизнерадостно продолжала она, отставив чашку, – но в ту смену Центр ничего ближе Института скорой помощи в Купчине не давал. Так ведь даже туда мы его довезли, живьем на каталку переложили, ажно в приемный покой заволокли. Там-то он и фибрилльнул, как в насмешку: получите, дескать, «чехол» в присутствии под самый занавес. А оно нам нужно? Само собой, мы такой гостинец галопом в реанимацию покатили. Летим по коридору на всех парах, аки два ангела запряженных, дедок наш хрипит, а над ним душа порхает – крылышками бяк-бяк-бяк… Он бы так и отошел с миром, но вот ведь незадача – там в коридоре порожек металлический есть, кабель там проходит, что ли… Каталка на порожке подпрыгнула, тощенький дедушка взлетел, воспарил – и шмяк опять на каталку! И не то он душу обратно словил, пока под потолком колготился, не то самая настоящая механическая дефибрилляция произошла – задышал дедок, глазом замыргал перепуганно. Явно ему уже не ангелы мерещатся, а совсем наоборот, то есть мы… Так что вот вам и отечественная водка – не хухры-мухры какое, а натуральный чистый продукт, – назидательно закончила доктор Вежина. – Кстати, а когда я в Костюхе хирургом работала…

Вежина с преувеличенной досадою тряхнула головой, будто отгоняя назойливые, чтобы не сказать – насекомые, смешки коллег; искристые снежинки в приоткрытом окне закружились, заплясали, как на внезапном сквозняке, рассыпались, словно эхо…

– Нет, ну в самом деле, – весело настаивала Диана, – интернатуру я в этой славной больничке проходила. Так вот, там всё больше шампанское в лечебных целях использовалось. После полостной операции на брюхе родственникам больного так прямо и говорилось: завтра, дескать, приносите шампанское. Они, как правило, рады угодить: «Ой, да, конечно, как это мы сами не догадались! А какое вы шампанское любите, доктор?» «Я-то полусладкое люблю, хотя вообще коньяк предпочитаю, – лично я честно отвечала, – а вот какое шампанское ваш родственник любит – это уж вам лучше знать. На этом шампанском, – объясняла я, – клизму с пузыриками ему будут ставить для улучшения деятельности кишечника!»

Окно хлопнуло, на столе зазвенела посуда, заведующий поперхнулся горячим кофе…

– Ох! – Мироныч кое-как отсмеялся и прокашлялся. – Ох, сама ты клизма с пузыриками! Ну ведь точно, ведь и есть ты та самая кх-кх-кхлизьма! – прокхекал он, растирая кофе по пиджаку.

– Кхлизьма, кхлизьма, – согласилась Диана, – забытая в заднице, – с всегдашней готовностью уточнила она.

– Ох… – Мироныч бессильно махнул рукой. – Между прочим, почему сразу никто не доложил, что Лопушков опять спирт из чемоданов посливал? – вопросил заведующий, переведя дух. – Сами же всем кагалом скулите, когда за пьяного Федьку вкалываете, а только я его уволить соберусь: «Жалко, семья, ребенок… врач он неплохой…» Тьфу, заступнички, каждого бы именно что жалком от пчелки для профилактики… Но вот Лопуху я обязательно клизму на полведра скипидара с патефонными иголками за его науку пропишу и в заднице забуду! Это ж надо, чему он идиотку Зюзенку научил, просветитель! Мастурбацию он ей от астмы присоветовал! Приезжаю я к ней на боли в животе, никак понять не могу: что за на фиг, она же всю жизнь на «задых» вызывала. «Что случилось?» – спрашиваю. «Болит», – отвечает. «Где болит?» – «Там!» «Где, – говорю, – там?» Она пожалась-по-жалась – и вдруг нате вам, предъявляет мне без всякого предупреждения свое «там», промеж ног которое. Оказывается, у нее в этом самом «там» кусок от батона вареной колбасы обломился!

– Докторской? – немедленно поинтересовалась Вежина. – Или телячьей?.. Ну да всё равно, Зюзенке в любом случае не надо было колбасу из целлофана вынимать, – не дожидаясь ответа, авторитетно заявила она, – тогда ничего бы не обломилось, а если бы и сломалась колбасина, так в целлофане извлечь не проблема, – сообщила она, будто поделилась опытом. – Впрочем… – Диана призадумалась. – Нет, не кайфово, наверное, в целлофане, неестественно, как в отечественном презервативе… Хотя, с другой стороны, на запечатанной колбасине что-то вроде усиков есть, венчик такой на концах батона, где оболочка затянута…

– Тьфу!! – Мироныч аж задергался. – Фу ты, гадость какая! Ну тебя на хрен! – возопил шокированный заведующий.

– Хреном Зюзенку не проймешь, – серьезно заметил матерый доктор Бублик, – этой бы коровище да клиента моего давешнего! Тебе я о нем рассказывал, – глянул он на шефа, и тот кивнул, припомнив. – Кому как, – оживившись, Антон не без ехидства подмигнул Диане, – но Зюзенке бы в самый раз было: размер – русский, стоячка – восторг!.. Это я так на острую задержку мочи съездил, которая приапизмом оказалась, – пояснил он. – Всё как положено, то есть поставлено: у молодого мужика на койке ватное одеяло над причинным местом бугром торчит, курганом таким скифским. «Как же это вас угораздило?» – интересуюсь. «Я, – говорит, – так от импотенции в кооперативе полечился, вылечили меня так», – и бумажку мне мятую сует. И явствует из этой подтирки, что в корень полового члена ему папаверин был введен. «Так и получилось, – клиент рассказывает, – мне туда укол сделали, а Он, – мужик так и говорил с большой буквы. – Он как встал, так и стоит второй день. А я помочиться не могу…»

Бублик ухмыльнулся и щедро сыпанул себе растворимого кофе.

– С бабой своей он это дело пытался исправить, – продолжал Антон, позвякивая ложкой, – устала бабенка, с соседкой старался – ее умудохал, бабенка подругу пригласила – той тоже мало не показалось… Сухостой в полный рост, мужик натурально стонет. «А рукой, – спрашиваю, – вы не пробовали?» «Пробовал, – говорит, – руки устали!» «Обе?» – спрашиваю. «Обе!» – говорит… Хорошо еще, что с Птициным мы накануне на сию животрепещущую тему трепались, даже по справочникам пошарили, – можно сказать, повезло мужику. Ну и мне дискуссия на пользу пошла, я страдальцу норадреналин в корень шарнул – и ладушки. Мужик с низкого старта так до сортира и не добежал…

– Головой работать надо, – откомментировал заведующий неотложным отделением, – думать надо головой, а не головкой, как эти кооперативные мудаки с их клиентами, – пробурчал он презрительно.

– А сам ты чем трудишься? – с многообещающей ехидцей полюбопытствовала Вежина. – Головой али головкой? – вкрадчиво спросила она.

– Головой, – огрызнулся Мироныч, – стараюсь, по крайней мере, – на всякий случай добавил заведующий, чуя неладное. – Отстань! Отцепись!! Отвали, зануда, кому говорю! – заверещал он, уворачиваясь от коллеги Вежиной.

– Оно и видно, шефчик, оно и видно, лапушка, – радостно приговаривала Диана, пытаясь ласково погладить начальственную плешку.

– Что тебе видно? – Мироныч заполошно отбивался, наливаясь краской под дружный гогот аудитории. – Ну что, что тебе еще видно?! – заголосил он, порываясь в отместку коллегу не ущучить, так ущипнуть.

– Что функция развивает орган, шефчик! – ускользнувшая от него Диана невинно захлопала ресницами, а эрудированный Родион Романыч просветил раскрасневшегося заведующего:

– Понимаете, шеф, – слаженно, как во время работы, выступил фельдшер Киракозов, – приапизм – он в честь некоего Приапа назван. Это божок такой популярный с фаллосом вместо головы у древних греков был, которые потом римлянами стали. Его еще трифаллосом называли, то есть трехчленом…

В «морге» все смешалось.

– Что-о-о?! – захлебнулся от возмущения Мироныч. – Кто-кто?!! – заорал он так, что диспетчер Оленька, Ольчик-колокольчик со свежеиспеченной сигналкой в руках споткнулась о порожек; Бублик с каменной физиономией немедленно предъявил хохотушке Оленьке неотразимый указательный палец. – Ах вы… будет вам сейчас Приап, комики несчастные! – Мироныч страшно грохнул кулачком по столу и неожиданно, без перехода, заинтересовался: – Ну ладно, ну первый фаллос у него – понятно, голова – тоже может быть, но еще-то один фаллос что?

– Й-а-ы-х! – не вполне членораздельно высказала резонное соображение неугомонная коллега Вежина. – Язык, язык, наверное, – сквозь слезы предположила неприличная Диана.

– Сама ты язык, чучело! – в очередной раз полыхнул заведующий. – Это у тебя, у тебя один сплошной язык, типун на него! – выпалил он, как плюнул.

– Это у него от рождения два фаллоса помимо головы имелось, – разъяснил, как разжевал, книжный червь Родион Романыч, – древние с родителями его что-то малопотребное намудрили, вот и вышел весь он таким забавником…

– Тогда понятно, – всхлипнула Диана, разыскивая в бездонных карманах халата носовой платок, дабы подправить со смеху потекший макияж. – А я-то всё голову ломала, с какого такого счастья у диспетчерши на Центре под самый Новый год крыша съехала! Звоню это я, место для хроника с мочекаменной болезнью запрашиваю – то да се, да камень в мочеиспускательном канале… А дамочка мне томно: «В каком канале, – она меня спрашивает, – в правом или в левом?» Ох… чхи!

Диана ни с того ни с сего оглушительно чихнула и вдруг вместо искомого платка выудила те самые, с выразительным зеленым крокодилом на известном месте, яркого цыплячье-канареечного цвета, мужские исподники.

– Ой, нашлись, родненькие! – восторженно вскинулась она. – Вот так здрасте, а я уж думала, что на каком-то вызове их выронила… Славненький был бы подарочек какому-нибудь клиенту, если б он сразу от изумления не помер! Ой, шефчик, – вдохновилась, прямо-таки как возбудилась неуемная Вежина, – ты смотри, точно на тебя шиты, даже без примерки видно. Нет, ты только глянь: новенькие совсем, мягонькие, и колер подходящий… рептилия соответствующая, опять-таки… Лапушка, возьми, прикинь, а?!

– Что?! Иди ты в задницу, благодетельница! – возопил несчастный заведующий. – Всю дорогу коллектив мне разлагаешь, чтоб вас всех… в задницу вас всех, прости господи! – с близким к отчаянию чувством вскричал Мироныч и после долго-долго выражался, фырча и брызжа слюной, надрывно высказываясь в том смысле, что мало ему повезло, ну вот мало ему счастья всё Рождество вместо запившего Кобзона вкалывать – так ведь еще и каждый раз, ну каждую же смену с этой ненормальной, с невозможной, с этой, извините вам за выражение, непотребной Вежиной…

Он так и надрывался до тех пор, пока заслушавшиеся Вежина и Киракозов не спохватились и не заспешили на вызов, а Бублик – невозмутимый Бублик раздумчиво заметил: «В задницу, говоришь? – с хитрецой сощурился Антон. – Это ты молодец, правильно придумал, – похвалил он заведующего, – а по такому поводу смотаюсь-ка я за шампанским!» – решил Антон и тоже вышел вон, оставив всю немытую посуду на очумевшего, затравленного шефа.

Коллеге Кобзону лихо повезло неделей раньше – и не только ему одному как никогда подфартило, но и работавшему с ним фельдшеру Киракозову. И даже не столько им двоим поровну посчастливилось, сколько двум сестричкам сводным, двум старушкам на Петрушке, угол канала, во дворе, этаж последний. Ох и понадобилось там ветхозаветной старшенькой старушонке всё ее рождественское счастье, даром что подневольный фельдшер по своей инициативе и сам насквозь пропотел, по крутой дуге подсудное дело огибаючи, и доктора довел до черного запоя…

А ведь всё бы ничего было, задых был как задых на фоне острой сердечной недостаточности, вот только доктор Кобзон пребывал в ударе, чтобы не сказать в нокдауне после того, как дружный коллектив на свой лад его с праздником поздравил: «С Кобзоном не ставить!» – один за одним зафиксировали коллеги в пожеланиях к графику на следующий месяц. Позаписали все, не сговариваясь, обидели его до беспамятства – не объяснить никаким другим чудом, отчего вдруг врач высшей категории тот же отек легких за бронхиальную астму принял, да еще у той пациентки, которую сам «лечебным электричеством» да от самого «от сердца» однажды пользовал.

Но поначалу ничего такого из ряда вон животрепетающего не намечалось. Худосочная еврейская старушонка хлюпала, задыхалась, быстро-быстро хапая воздух ртом, со злостью таращила востренькие глазки и была немногим вразумительнее чахленькой рыбешки. «На что она жаловалась?» – брезгливо спросил Кобзон у ее сестрицы. Крупная младшенькая тоже красноречием не отличалась. «Так это… как же, хворая она… не знаю, чего она жаловалась, – нескладная старуха теребила слова точно так же, как матерчатую салфетку в крючковатых, заскорузлых пальцах. – Худо ей было… не надышаться, говорит, совсем вдоха нет…» – по капле выдавливала она, боязливо поглядывая на хлипкую старшенькую. «Ладно, ясно всё. – Кобзон недовольно поерзал в кресле, выцарапал из папки бланк истории болезни. – Эуфиллин разводите», – скрипуче распорядился он, не глядя на Родиона Романыча.

Киракозов оторопел. «Э-э… как это?» – не понял фельдшер. «Как всегда: один к одному на физиологическом растворе, – крайне неприязненно разъяснил доктор, – вы знать такие вещи обязаны, пора бы вам уже, сами без пяти минут врач!» – проскрипел Кобзон с неприкрытым раздражением. «Да как же эуфиллин-то?! – окончательно смешался без чего-то лекарь Киракозов. – Нельзя его, у больной ведь вдоха нет, а не выдоха… и хрипы у нее влажные…» – потерянно пытался образумить он доктора высшей категории. Врач будто бы не слышал. «И преднизолон доколите. Две ампулы возьмите, больше незачем… Давайте, давайте! – Кобзон презрительно пресек невнятные фельдшерские возражения. – Делайте что вам велено. Или мне самому колоть поручите?! Всё, действуйте!» – приказал он, как приговорил.

Киракозов растерялся… Кобзон – ну, доктор он обиженный, понятно, тем более и спрос весь с него, но случай-то студенческий! Хоть сравнительную табличку в конспекте составляй: «вдоха» у больной нет, а не «выдоха», хрипы у нее влажные, а не сухие, мокрота скорее пенистая, чем стекловидная… словом, не бронхиальная у синюшной бабки астма, а сердечная, и не просто так, а с могучим отеком легких. Случай ясный, но фельдшер-то лицо подневольное: сказано ему «чехлить» – стало быть, должен «чехлить». А что угробит эуфиллин зажившуюся старушонку-сердечницу – так при таком раскладе никак иначе не выходило даже на самое расчудесное Рождество.

Обескураженный Родион Романыч в мрачной прострации набрал в шприц безразличный физраствор, затем, действуя чуть ли не бессознательно, вместо эуфиллина развел на нем спирт, наложил жгут на старушечью ручку, одним движением попал в едва видимую вену…

И всё, пошел поршень, а вместе с ним процесс, поехал, заскользил по тонкому льду Родион Романыч. Но грамотно вполне: было в укладке семь ампул преднизолона – без оглядки все залил, из мочегонных лазикс был – с избытком его ввел. Потом остродефицитный перлинганит вводить начал – как положено, медленно-медленно, так медленно, что времени и перепугаться до профузного пота хватило, и еще втрое осталось, когда дрянная старушонка взмокрела вся, побелела, глазенки востренькие закатила…

Тут и до Кобзона доперло, что фельдшер самовольно во все тяжкие пустился. А как сообразил он, так сам вразнос пошел: рот раскрыл, потом закрыл, затем опять открыл – а выдохнуть не может, как заклинило его. Руки он в подлокотники упер, глаза навыкате бешеные, лицо всё в сизых пятнах, вены на тощей шее набухли – ни прибавить ни убавить, тяжелый приступ бронхиальной астмы и живая иллюстрация к киракозовской табличке по дифференциальной диагностике… И разрешилось у сравнительных больных всё одновременно: худосочная старушонка вдохнула и задышала-таки, а тщедушный Кобзон выдохнул и захрипел, обвалившись в кресле.

Родион Романыч с облегчением вздохнул, утер обильный пот. «Теперь следите, чтобы она полусидячее положение сохраняла. А часика через четыре мы к вам еще разок заглянем, состояние ее проверим, кардиограмму контрольную снимем, – предупредил он бессловесную, заранее на все согласную младшенькую и кивнул бледному Кобзону: – Будьте так добры, пометьте нам активчик, коллега», – вежливо предложил ему доктор Киракозов, закрывая чемодан.

Будто в воду опущенный Кобзон обтекал и обсыхал молча. От комментариев коллега со скрежетом воздержался, только крупно накарябал по возвращении на базу в тетрадке с пожеланиями: «С Киракозовым не ставить!» – трижды резко подчеркнул и расписался размашисто и замысловато. Но дальше отношения предпочел не выяснять, о случившемся не распространялся, а глубокой ночью безропотно встал и поехал на актив, чего обычно всячески избегал.

«Дора, Дора, что это значит? – не оценила такого незауряднейшего события везучая старшенькая. – Зачем это они приехали, Дора?» – подозрительно спросила старушонка в захарканной ночной рубашке, шаря под подушкой раскрошившиеся папиросы; и вот после этого всего д-р Кобзон запил всерьез – впрочем, заранее озаботившись больничным.

Вот и получилось, что не было никакого особенного дела, ни подсудного, ни даже скользкого, а о подробностях разумный Киракозов тоже догадался умолчать. Так он и молчал, как рыба об лед, пока при случае не проговорился, не поделился-таки переживаниями с деликатной Вежиной. Но рассказал он только ей одной и как бы между прочим – частью по пути к машине, частично в самом «рафике», когда неунывающий Сеич, матерясь столь же самозабвенно, сколь и безыскусно, разгонял застуженный мотор.

– Н-да, ситуёвина… – Диана знобко передернула плечами, прочувствовав сюжет, «рафик», подтверждающе чихнув, возмущенно заурчал, и Сеич, наконец, тронул. – И так задница и сяк, однако, жопа, хоть в самом деле «чехли», как велено, – с пониманием усмехнулась доктор Вежина. – Теперь ясно, с чего Кобзон на тебя жало крючил. Небось до дальше некуда перебздел, недомерок… Ну да ему-то поделом, а вот с какой такой собачьей радости я давеча страху натерпелась – вот лично мне до сих пор непонятно. И тоже ведь на ровном месте… Сеич, помнишь, мы на прошлой неделе психа везли?

– А?.. Спрашиваешь! – Сей Сеич не без хлопот удерживал норовистый «рафик» на раскатанной дороге, кое-где иллюминированной муниципальными гирляндами. – Забудешь такого чудика, как же! Экземпляр был – во! Не шибздик тебе занюханный, как Кобзон какой, а прямо мать-перемать, дурак в законе. Ручищи – ё-моё! – Сеич восторженно прицокнул, машину повело и тряхнуло, Вежина без злости выругалась. – А всё, что ниже морды, слышь, всё у него наколками разукрашено, аж смотреть интересно. Сам-то он полуголый был, считай, ватные штаны на нем, в каких рыбаки на льду сидят, а из остального одна майка драная и топор, – и протянул в восхищении: – Здоровенный такой топорина, страх!

– Это тот самый амбал, у которого Машка однажды была, паркет ему ковыряла, – живо пояснила Вежина. – Я, стало быть, по второму кругу на те же грабли напоролась, Томочка наша мне так подгадила, – неприязненно поморщилась она. – Тамарка на трубе в ту смену сидела, и как-то она с адресом вдруг моргнула, не заглянула в «черный список». Может, нарочно, черт ее знает. Соседка-то в той проклятущей коммуналке как пить дать специально не предупредила, ей резон прямой: тюкнул бы меня шизик, заперли бы его надолго и всерьез – ей тишь да гладь сразу, а то и вообще вся квартира бы потом досталась, если б малость посчастливилось… Короче, открыла эта стерва – и шасть к себе, едва я в комнату придурка сунулась. Влетела я, как кур в ощип, смотрю – мама не горюй вижу: ухарь в двух шагах стоит, за топор держится и буркалы кровью наливает. Первый порыв у меня – чемоданом ему по мордасам и давай Бог ноги, пока не опомнился. Но так мне жалко стало, не поверишь! Не психа, само собой разумеется, а чемодана моего, потому как ну только что укладку пополнила – и баралгин там, и перлинганит… да и дверь у мужика тугая, на пружине, черта с два выскочить успеешь…

Диана дала паузу, с кривой ухмылкой прикурила, резко выпустила дым; притормозивший перед праздничным перекрестком «рафик» украдкой дребезжал и нетерпеливо постукивал клапанами, словно в напряжении поторапливая рассказчицу.

– Делать нечего, – охотно продолжила она, раскурив сигарету, – поставила я чемодан на раскуроченный паркет, сверху папочку спокойненько положила. «Здорово, хозяин, – бодренько ему говорю, – что, отопление отключили, дровишки заготавливаешь?» «Не-е-е, – отвечает озадаченно, – не дрова, нет. Понимаешь, – говорит, – у меня человечки подпольные ведьмины пляски на потолке устраивают, житья от них нет…» А я давай ему горбатого лепить: «А у меня, – я ему так доверительно-доверительно вкручиваю, – у меня вот отопление на фиг отключили, от холода нет житья, хоть сама на потолке пляши. Слушай, мужик, – предлагаю, – поехали ко мне, ты мне дрова поколешь, а я тебе поллитра спирту поставлю. У меня его много, я же врач, сам понимаешь…» Мужик подачу принял и впал в задумчивость. Он извилинами на всю комнату скрипит, а у меня коленки друг о друга стукают и зубы лязгают. Чувствую, еще чуть-чуть – и у кого-нибудь из нас точно ум за разум зайдет. Слава богу, додумался дядя: «Ладно, – отвечает, – поехали!» – и, как был босиком, топ-топ-топ на выход со своим орудием труда…

– И как у него ноги не мерзли! – встрял Сеич, энергично выворачивая баранку от идущего лоб в лоб подгулявшего «жигуленка». – Представляешь, Родик, на улице все минус двадцать, а он хрустит себе по снегу и хоп хны, только пар из ноздрей пущает. И черепушка у мужика тоже голая была, жуткая такая: вся бугристая, ё-моё, вся в порезах, будто он себе посуху топором своим башку скоблил… Только это всё я потом разглядел. Я ведь не видел, как они в машину сели, я сборником анекдотов увлекся… А по дороге всё никак понять не мог, зачем по дрова куда-то на Обводный тащиться, как Динка велела, если она на Мещанской до сих пор жила…

– Оно видно было, что увлекся ты анекдотами, – рассмеялась Диана, – даже не столько видно, сколько слышно. Я с дуриком в карете сижу, без передыху зубы ему заговариваю, чтобы внимание на этих долбаных дровах удержать. Не ровен час, думаю, переключится он с топливно-энергетического комплекса на что поближе – на меня, например.

Вот и получилось: и сама я что-то несусветное, ахинею какую-то гоню, штанами к сиденью в нашем морозильнике прикипая, а тут еще Сеич из кабины байки про «новых русских» травит для полноты ощущений… Так и приехали мы с шутками-прибаутками в приемник-распределитель на Обводном. Я мужику говорю: «Ты пока здесь сиди, а я быстренько за спиртом сбегаю». И Сеич тут как тут: «А что, – всовывается Сеич, – здесь спирт есть?» «Есть, есть, – я ему изо всех сил мигаю, – всё есть, сейчас всё будет!» – и на рысях к дверям приемника, пока он придурку свой анекдот пытается растолковать…

– А что, хороший анекдот был! – опять вклинился Сеич, но «рафик» очень недовольно кашлянул и дернулся, словно отмахнулся. – Ладно, я потом его еще раз расскажу, – примирительно решил водитель, паче Диану всё равно было не остановить.

– Достучалась я, обрисовала ситуацию, – увлеченно досказывала она, – ну а дальше всё проще некуда: вышли два добрых молодца, разя перегаром на всю округу, прописали клиенту мягкий галоперидол тире веревку… И баста, увели его, будто ничего такого и в помине не было. А у меня отходняк: ручки трясутся, ноги не держат и чего-то большого и чистого хочется – много водки или, на худой конец, погром какой-нибудь погромче. И вот в этот исторический момент меня вдруг кто-то со спины по плечу – шлеп!..

Она с непередаваемым выражением покосилась на водителя. Сей Сеич сиял и щурился.

– Ага, это я так сзади подошел, – с удовольствием признался Сеич. – Жуть как ты завопила, я прям второй раз кряду до колик перетрухал… Я ж чего, – радостно принялся он оправдываться, – я, как по первости струхнул, что к чему сообразивши, когда психа ненормального санитары вязали, так и хоронился после этого за машиной, монтировку прихватив… Откуда же мне знать было, что мы придурка с топором везли, если ты ничего толком не объяснила. Я так и думал всю дорогу, что тебе до зарезу дрова понадобились…

– Н-да, однако, – Родион Романыч едва не прослезился, – как всегда – почти по классике, – сквозь смех заметил из кареты Киракозов, – история повторяется дважды: один раз как трагедия…

– А третий раз как американское кино, – весело перебила неиссякаемая Диана. – Я в ту злополучную смену буквально через час чистый Голливуд наблюдала. Помнишь, вы с Бубликом рассказывали, как художника гундосого пользовали, воспитание ему учиняли?.. Ой, погоди, Сеич, миленький, дай досказать! – взмолилась она в азарте. – Так вот, плохо вы лечили, мало ему показалось, ушлепку. Представляешь, блеет мне пачкун этот недоделанный: «У меня такие боли в сердце, такие боли, – охохонюшка анусным голосом тянет, – такие страшные, что приходится в жилку иголкой тыркать, колоть приходится, чтобы страдания прекратить». «Какой такой иголкой?» – спрашиваю тупее некуда. «Обыкновенной, – отвечает, – швейной. Доктор, – просит, – сделайте мне в сердце анестезирующий укол с целью разорвать болевой рефлекс!» Так ведь я же, отъехавши окончательно, кардиограмму этому недомотку сняла, идиотина! Пялюсь в пленку, ничего на ней криминального нет, поскольку ни хрена там быть не может по определению, а творческий недомоток знай себе гундосит: «А еще у меня глазное дно не в порядке, – жалуется, – когда я закрываю глаза, у меня под веками плывут два лазера: один красный, другой синий, а третий, – заявляет, – белый. Лазеры направлениями своих лучей указывают на очаг патологии в глазном дне, а дно, – говорит, – двойное и требует глубокой новокаиновой блокады…»

Даже «рафик» заполошно раскашлялся, словно поперхнувшись хохотом на манер заведующего, и проскочил очередной перекресток на красный сигнал светофора.

– Ладно, у меня в конце концов императивный позыв к истерике прошел, – Диана хмыкнула, – посоветовала я его мамаше выдать высокохудожественному чаду таблеточку анальгина и после праздников непременно посетить участкового врача – ваша Василиса Васильевна, дескать, вам и болевой рефлекс одним махом разорвет, и новокаиновую блокаду глазного дна не мудрствуя лукаво через зрачок по новейшей методике сделает, вы только попросите как следует… Сей Сеич, ты сказать чего хотел? – напомнила она.

– А?.. – спохватился Сеич, который с несвойственной ему досадою прислушивался к участившимся перебоям в работе двигателя. – Ага, Диночка, хотел вроде бы, – не сразу сообразил он, – точно, я же анекдот хотел рассказать! Ну, тот самый, что я дурику без тебя толковал… Совсем свежий, его даже в книжке не было, мне его Герка подарил. Хороший анекдот, смешной, честное слово, – оптимистично заверил он, но «рафик» категорически не согласился и, еще раз резко поперхнувшись, в самый ответственный для рассказчика момент решительно заглох почти напротив отделения милиции на улице – ну, положим, на улице Садовой, угол Большой Подьяческой, где еще во времена Федора Михайловича Достоевского размещался жандармский околоток.

Чему-кому, но вот отмеченному печатью иррациональности «рафику», одушевленному хотя бы в силу преклонного возраста, в эти замечательные праздничные дни повезло куда меньше других. Даже совсем не повезло, равно как и ездиле Михельсону, который накануне католического Рождества задешево приобрел себе в подарок роскошную кожаную куртку с меховой подкладкой и на радостях напился до положения риз и почетной маловразумительности. Преисполнившись таким образом духовности, гордый Михельсон отнюдь не смирился, он решил сюжет развить, углубить, расширить, но на тернистом пути за добавкой вплотную столкнулся со скептически настроенным подрастающим поколением. Столкнулся и сообразно жанровым законам был отредактирован, а затем и подкорректирован в части той чудесной кожаной куртки, а также бумажника с остатками зарплаты и плохонькой шапки. А после, чуть протрезвившись голой головой в рождественском сугробе, припорошенный свежим снежком Михельсон стал буен и безобразен, опять-таки закономерно был подобран милицией, с исключительным профессионализмом откорректирован повторно, после чего неделю на работу не выходил.

Вследствие этого досталось и «рафику». Подменный водитель поверил неисправному датчику уровня топлива, просох посреди дороги и, маясь насморком, не разнюхавши, залил в бак содержимое найденной в машине канистры. Разумеется, то была вода, и, само собою, таким ни за что ни про что полученным клистиром заслуженный «рафик» оскорбился до самой сокровенной глубины своего металлического кишечника. Починить его починили, но после ремонта он больше чем когда-либо впадал в амбицию, как мог изгилялся и выделывался по мелочам с мстительным упрямством истинного прибалта… Вот и теперь он споткнулся на самом что ни на есть историческом месте, заглох, как оглох, и ничего больше не воспринимал – ни по-хорошему, ни по-русски.

Впрочем, безнадежно посадив аккумулятор, Сеич расстроился настолько, что позабыл выругаться, и Вежиной ничего другого не оставалось, кроме как пройти в отделение в сопровождении Киракозова, дозвониться оттуда на базу, переадресовать вызов и заказать буксир – ну а заодно ненароком учинить милиции веселую жизнь…

– Вот так так… чудеса в решете! – приветливо шевельнув богатейшими рыжими усами, подивился этому нештатному визиту дежурный майор. – Надо же, вас еще вызвать не успели, а вы уже тут как тут! Не сразу, так сказать, а заранее… Я только-только на скорую звонить собирался, – радостно пояснил живописный страж правопорядка, указав на молоденького, недотепистого вида милиционера в углу, который промокал невероятных размеров окровавленный нос казенным вафельным полотенцем. – Как же это у вас так получилось, доктор, телепатию освоили? – улыбнулся майор.

– Куда ж нынче без нее! Никуда не денешься, телепаем помаленьку, – вернула улыбку Вежина. – Вообще-то, поломка у нас приключилась, на базу отзвониться надо, – призналась она и жестом препоручила пострадавшего фельдшеру Киракозову. – Заодно и с вашим кадром разберемся, раз такой случай. Как его угораздило? Очередная бандитская пуля на боевом посту?

– Пуля… фигуля! – фыркнул майор в начальственные усищи. – Дуля, чтоб ему, а не пуля… А каким макаром угораздило – вон у тех недоделков поинтересуйтесь, у м-м-м-муда-ков таких-сяких, – встопорщился он на двух нескладных представителей личного состава, с унылой преданностью поедавших его от противоположной стены красными, словно воспаленными, слезящимися глазами. – Вы уж извините, доктор, слов у меня на них нет, одни только выражения грязные остались… Представляете, поступил нам сигнал, что по своему адресу один злостный алиментщик объявился. Тот еще тип, давно надо было с ним по душам разговор поговорить. Ну и послали эту троицу…

– Так задержали же, товарищ майор, – юношеским баском возразил один из чудаков на букву «м», мотнув головой в сторону пластикового «аквариума», откуда неподвижно таращился лядащенький мужичонка в заношенном пальто.

– Разговорчики, рядовой! – браво рявкнул майор. – Расскажи-кось, как вы его так лихо брали, – приказал он, с трудом скрывая благодушную усмешку под буйной рыжей растительностью.

– Нормально брали, – упрямо пожал плечами басистый милиционерчик, – приехали, поднялись, к квартире без лишнего шума подошли… Мы возле двери по сторонам встали, я ствол на всякий случай приготовил, а Костик, – он с состраданием посмотрел на протестующе мычащего сослуживца, которому Киракозов металлическим зондом заправлял в пузырящийся розовым бездонный нос уже вторую полоску бинта, смоченного в перекиси, – ну, позвонил Костик, потом еще несколько раз тренькнул, – нервно глотнув, продолжал нескладный рассказчик, – короче, глухо всё, никто не отозвался. Тогда он дверь толкнул, дернул, а она бац – и нараспашку. Замок там будто для фи-фи стоял, не держал он ни хрена… Костик первым в квартиру сунулся. Всё правильно было, только он за порог зацепился – ну и поздоровкался шнобелем своим с какой-то тумбой. Понимаете, грохот страшный получился, хрип, стон, а там в прихожей темно, как у негра в… ну, вы догадываетесь, наверное… видели, может быть… Короче говоря, не знал я, что Константин тумбу вяжет! Я думал, на засаду нарвались, вот и дал в воздух предупредительный…

– Ага, стрельнул, – сиплым козлетоном перебил басистого товарища другой чудила в милицейской форме, – в тесной прихожей из газовки пальнул! Это он так вместо табельного свой пугач прихватил, – прокашлявшись, сообщил парнишка нормальным голосом. – С такого салюта мы разом старт взяли, еще и вторую дверь высадили, когда от газа в комнату ломанулись. Вкатились мы туда, за глаза держась, в разные стороны рожи корчим, как три чудо-юдо-богатыря с какой-то там картины, и ни фига мужика не видим. А он худющий, на диване в самый угол забился, с перепугу одеяло на себя намотал и гляделки на нас топорщит, каждый глаз с граненый стакан размером. «Братцы, родненькие, вы кто, – говорит, – чего вам из-под меня надо?» «М-м-м-ми-лиция мы, – отвечаем, – арестовывать тебя пришли, злыдня!» А мужик так: «А-а!..» – он вроде как даже обрадовался, но больше почему-то ни слова не сказал, будто воды в рот набрал. Он и теперь молчит, как утопленник, как жмурик какой, только смотрит всё и смотрит и не мигает совсем. Жутковато даже… Вы бы и его на всякий случай глянули, доктор, а то какой-то странный он, задумчивый шибко…

– Перебьется! – отбрил бравый майор. – Экий пужливый выискался! Мы, бывает, по три раза на дню пугаемся – и то ничего… Вон, один старшина, приятель мой, недавно у себя в отделении, на рабочем, можно сказать, месте, за просто так такого страху натерпелся! – увлекся развеселившийся усач. – Сидит это он в дежурке, журнал заполняет. Слышит, топает кто-то. Он голову к «амбразуре» поднял – а ему в рожу автомат смотрит! Он и не помнит, говорит, как под столом оказался… А это всего-навсего тамошняя дворничиха была. Дура-баба автомат возле мусорного бачка нашла и сразу же сдавать потащила – в одной руке совок и метла, в другой «калашников» наш родимый. Должно быть, прохожие от нее по подворотням дружно хоронились… Ну и приперла таким манером: вот, дескать, забирай, служивый, потерял кто-нибудь, поди, а в вашем хозяйстве этакая гадость завсегда при деле будет!

– Да, крутенько! У вас тоже, как я погляжу, жизнь веселее некуда – и захочешь, а не поскучаешь, – вежливо посмеялась Диана этой байке из числа тех замечательных историй, которые приключаются, но ни в коем случае не с самим рассказчиком, а только с его знакомыми, а чаще со знакомыми знакомых, но непременно, с завиднейшим постоянством приключаются. – Ох, – спохватилась Вежина, заметив, что Киракозов заканчивает-таки трудоемкую процедуру, – я позвоню от вас, ладно, не то нас скоро в розыск объявят! – заспешив, с живостью пошутила она.

– Звоните на здоровье! – охотно разрешил майор. – Прямо с пульта звоните, только кнопку там сначала нажмите, чтобы в город выйти, – добавил он, и Вежина запросто нажала – то ли первую попавшуюся, то ли из всех самую-самую выразительную, оказавшуюся кнопкой общей тревоги.

Взвыло и зазвенело так, что присутствующие утратили дар речи, а кое-кто и остатки соображения. А если и не утратили, то всё равно не смогли перематерить обрушившуюся в тесное помещение какофонию. Резкий скрежещущий звон, ударив по барабанным перепонкам, заметался между стен, гроханул в дверной проем, покатился по коридору, откуда навстречу ему сыпанулось, как из опрокинувшегося лукошка, с полдюжины мужичков-броневичков в наспех надетых бронежилетах, – и только тогда майор, сиганув к пульту, прекратил это душераздирающее безобразие.

Тут же боровички-броневички дружно клацнули затворами автоматов.

– Эй, мужики, вы чего?! – Сеич, сжимая в руках внушительного размера заводную рукоятку, с порога непонимающе щурился на наведенные на него стволы. – Вы бы хоть сказали сперва, чего случилось-то?

Мужики сказали – и говорили долго, скорее слаженно, чем вразнобой; изъяснялись они одними вычурными многоточиями, однако Вежина для своего репертуара ничего нового не почерпнула, а Сеич вовсе расслабился.

– А-а-а… – разочарованно протянул Сей Сеич, – а я-то подумал, взаправду случилось чего… Диночка, солнышко, завелся я, можно дальше ехать, – довольно отрапортовал он, но Диана дозвонилась-таки на базу – и выяснила у разговорчивой Оленьки, что как раз дальше ехать незачем, поскольку больной уже сам по себе выздоровел и вызов отменил, и нужно теперь, напротив, быстренько возвращаться «в стойло», потому что чай вот-вот поспеет, а Бублик давным-давно привез шампанское и пирожные, а вот только что посадил разоравшегося шефа на холодильник и сейчас связывает ему шнурки…

Словом, Рождество удалось. Сугробы были большими и белыми, морозы случились щипучими и жизнерадостными, а по-домашнему уютный снег искрился, словно игриво посмеивался. Пахнущее разогретой хвоей и цитрусовой цедрой время, добравшись до конца и до начала года, как взобравшись, вкатившись на гору, рассыпалось и замерцало в бессонном праздничном городе. События наложились друг на друга и сложились заново, как бывало в сказочном, придуманном нами, созданном, сотканном из лоскутков детстве, когда медленное-медленное время такое разное, волшебное, как украшения на елке, когда его столько, сколько нужно, даже больше, – и так ждешь своего деньрожденья, так торопишь время, что однажды оно само начинает торопиться и торопить. Оно спешит и погоняет, и, чем дальше, тем ощутимее, чем дольше, тем быстрее, потому что его махину, разогнав раз, уже ни за что никогда не удержишь, и очень-очень скоро, как-то разом, вдруг некогда захватывающая жизнь превращается в безнадежный, как неровная питерская зима, извилистый коридор, по которому идешь, спешишь, бежишь всё быстрее, злее и бесполезнее.

Только на чудесное Рождество время чуть-чуть замирает, словно задерживается на гребне, и нескончаемый коридор в самый разгар трескучего и толкучего карнавала неожиданно выводит в просторный холл, днем людный, суетный, а сейчас сумеречный и пустой. Оттого он кажется больше, даже еще больше, как площадь, а лучше – как опустевший зрительный зал; там, в его затененной гулкой глубине, угадывается тот заповедный покой, к которому так отчаянно спешишь, путаясь в коридорах, словно в самом деле есть шанс опоздать, а здесь – здесь можно пока задержаться, как на подмостках в отсутствие публики, будто впервые выйдя на них без балаганной маски…

Так или почти так следом за некогда романтическим автором мог бы закрутить трижды романтический персонаж Киракозов, в одну из узорчатых праздничных ночей заболтавшись в сумеречной курилке с поэтической коллегой Вежиной. Примерно так рождественский Родион Романыч и высказался, прямо-таки продекламировал под удаляющийся, как эхо, перезвон запоздавшего трамвая за расписанным вдохновенными морозами окном. Протискиваясь сквозь стекла, хрупкий свет уличного фонаря мельчайшими льдистыми блестками осыпал обворожительную Диану, колкими искорками забирался в ее коронную простенькую стрижку из числа дорогих, таял в глазах, искушающе мерцал, играл, влажно подразнивал из-под ресниц…

Киракозов в лунной тишине взял ее за плечи и притянул к себе. Получилось неубедительно.

– Я серьезно… – смешался он, и тут же как назло по фановой трубе с подлым грохотом ухнула вода. – Ну что за… не понос, так золотуха! – принужденно рассмеялся смущенный Киракозов, догадавшись, что кто-то из внимательных коллег, не желая мешать зарождающемуся в курилке роману, деликатно воспользовался туалетом этажом выше.

– Не судьба, – в тон ему усмехнулась Диана. – Ничего не поделаешь, проехали. – Диана резко провела ладонью по своим короткостриженым, с отчетливой проседью волосам, словно стряхивая наваждение. – Во-первых, вообще проехали, – всерьез и не без грусти повторила она, – во-вторых, тем более проехали, если серьезно… потому что ежели серьезно, то извини, Родик, а если потрахаться – то тем паче извини, серьезно если…

– Это уже по меньшей мере в-третьих, если всё-таки разобраться, – подсчитал дотошный фельдшер Киракозов, не позволяя развиться неловкой паузе.

– В-третьих, у меня месячные и муж, – закуривая внеочередную сигарету, буркнула доктор Вежина. – А в-четвертых, вызов поспел. Чует мое сердце, на пару нас с тобой сегодня хронье подоночное ночь напролет во все дырья иметь будет, – предсказала она, как утешила, заслышав над головой хрюканье селекторной связи, но с прогнозом без малого промахнулась.

Это был не вызов. И в общем-то не хрюканье. Это Оленька и Герман беспардонно заперлись в диспетчерской, в самый жизнерадостный момент ненароком зацепили недавно починенный селектор, и теперь на весь местный эфир полным звуком пошла прямая трансляция специфических охов с восторженными поскуливаниями вперемешку с впечатляюще мощным, как от пожарной помпы, хриплым мужским дыхом.

– О-ля-ля!.. – развеселился Родион Романыч. – Однако ничего себе дают, труженики! Ай да Оленька, ай да… как всегда вовремя! – от души расхохотался фельдшер Киракозов, а доктор Вежина с неподдельным интересом уставилась на динамик под потолком:

– Но ведь что любопытно: как же это Герман так ее извернул, а? – вслух задумалась Диана с академической поволокой в глазах, готовой вот-вот перейти в блеск прозрения, но в слаженный эротический сюжет назойливым фоном влез телефонный зуммер, и диспетчер Оленька, явно не прерывая процесса, просипела громче некуда:

– Не… не… неотложная! – с придыханием простонала она на всё радиофицированное отделение, заглушив надсадную матерщину деликатного коллеги Лопушкова, который, будучи на этот раз скорее трезвым, чем без меры пьяным, обвалился на лестнице между вторым и первым этажами и в результате не только сломал шейку левого бедра и левую же ключицу, но в придачу всмятку раздавил в кармане халата драгоценную коробочку с наркотическими препаратами.