Книга: Между Азией и Европой. История Российского государства. От Ивана III до Бориса Годунова

Назад: Время собирать камни

Дальше: Иван Грозный: итоги правления

Время разбрасывать камни

Резкий поворот

Конец «Избранной рады»

Политический режим на Руси изменился несколько раньше, в 1560 году, когда Иван пережил личное горе – лишился любимой жены Анастасии.

С этого момента время «Избранной рады» заканчивается. Ее вожди утрачивают доступ к монарху; менее заметные члены кружка тоже теряют свое влияние.

Охлаждение наступило уже давно, и смерть царицы, видимо, стала лишь последним толчком. Анастасии и ее родне, боярскому роду Захарьиных, не могла нравиться чрезмерная зависимость Ивана от Адашева и Сильвестра, и теперь охваченный скорбью царь припомнил былым фаворитам нелюбовь к покойной. В письме Курбскому он с горечью вспоминает какую-то их ссору с тяжело больной царицей «единаго ради мала слова непотребна».

Доверие государя к ближайшим советникам поколебалось еще в 1553 году, когда вскоре после Казанского похода Иван тяжело болел и предводители «Избранной рады» не захотели присягать маленькому наследнику. Видимо, они руководствовались соображениями государственного блага или же боялись, что власть достанется враждебной партии Захарьиных, но Ивану подобное поведение должно было показаться предательством.

Еще один конфликт возник перед Ливонской войной, которую Алексей Адашев считал преждевременной. Он настаивал на том, что сначала, следуя примеру Ивана III, нужно решить крымскую проблему, чтобы Гиреи не нанесли удар с тыла. Дальнейшие события докажут резонность этих опасений, однако удачное начало балтийской кампании должно было убедить царя в его умственном превосходстве над Адашевым.

Главная же причина, по которой царь порвал с «радой», заключалась в том, что ему надоело слушать сильвестровские поучения о нравственности и политические рекомендации вездесущего Адашева. «Если мы предлагали даже что-либо хорошее, им это было неугодно, а их даже негодные, даже плохие и скверные советы считались хорошими, – пишет Иван князю Курбскому (это перевод на современный язык). – Так было и во внешних делах, и во внутренних, и даже в мельчайших и самых незначительных, вплоть до пищи и сна, нам ни в чем не давали воли, все свершалось согласно их желанию, на нас же смотрели, как на младенцев».

Вскоре после болезни и спора из-за наследника, во время благодарственного паломничества по святым обителям, царь навестил старца Вассиана, бывшего коломенского епископа, а еще ранее – соратника Василия III. Во время беседы государь спросил чернеца, как ему следует править, и Вассиан ответил: «Аще хощеш самодержцем быти, ни держи собе советника ни единаго мудрейшего собя». Это самый худший наказ, какой только можно дать правителю, но Ивану, обиженному на «Избранную раду», идея очень понравилась. Он поцеловал монаху руку и сказал, что и родной отец не дал бы ему лучшего совета.

Конечно, вокруг монарха хватало и льстецов, которые год за годом шептали, что давно пора избавиться от опеки помощников и править «самодержавно». Уязвляли самолюбие Ивана и нарочно передаваемые ему слухи, что «любяще их [Адашева и Сильвестра] все твое воинство и народ, нежели тобя самого».

И вот в 1560 году, после громких побед и многочисленных свершений, Иван решил, что с него довольно. Он, истинно великий государь и помазанник Божий, отныне будет править по собственному разумению.

Анастасия скончалась 7 августа, а в конце того же месяца Алексея Адашева вдруг отправили из Москвы командовать гарнизоном только что захваченной крепости Феллин. Это была опала, поначалу почетная, но адашевские враги и завистники немедленно осмелели.

Некто Осип Полев, доселе ничем себя не проявивший и назначенный Адашеву в помощники, вдруг объявил, что не согласен быть «вторым воеводой», ибо по местническому разряду его род выше. И Адашева сняли с невысокой должности, отправили служить в Юрьев, под начало князю Хилкову, который стал всячески притеснять и унижать недавнего главу правительства.

Тем временем в Москве – в отсутствие Адашева – затеяли над ним суд. Не помогло даже заступничество митрополита Макария, просившего вызвать подсудимого в столицу, чтобы он мог дать ответ на обвинения. Боярская дума утвердила длинный список адашевских провинностей, после чего опальный фаворит был взят под стражу. Через два месяца он умер, не выдержав обрушившихся на него несчастий. Может быть, оно и к лучшему. Страшно представить, какая участь ждала бы Адашева, доживи он до Опричнины. С годами злоба Ивана Грозного против былого любимца не прошла, а только усилилась. В переписке с Курбским царь называет покойного «собакой», а родственники Адашева, включая женщин и детей, впоследствии были преданы казни.

От Сильвестра монарх избавился проще. Вернее сказать, священник сам избавил царя от своего присутствия. Когда все ходатайства за Адашева остались тщетными, Сильвестр объявил, что удаляется в Кириллово-Белозерский монастырь. Иван многолетнего наставника не удерживал – несомненно, царь был рад такому исходу. Сильвестр уехал, взяв с собой собранную большую библиотеку. О последних годах жизни «доброго гения» молодого Ивана IV ничего не известно. Впоследствии государь отзывался о Сильвестре крайне негативно, но, кажется, его не трогал. Во всяком случае, Курбскому он пишет, что «попу Селивестру ничего зла не сотворих» и что хочет судиться с ним «в будущем веце [загробном мире], пред Агнцем Божиим». Кажется, это единственный случай, когда Иван Грозный не расправился с тем, на кого держал зло.

В дальнейшие годы царь всячески старался истребить даже память о ранних своих соратниках, чтобы ни с кем не делиться славой былых триумфов – тем более что новых побед уже не будет.

Рациональное в безумном

Овдовев и освободившись от опостылевших советников, Иван зажил совсем не так, как прежде, – современникам даже показалось, что царя подменили. Едва похоронив любимую жену, он объявил, что намерен жениться вновь, стал предаваться безудержному веселью, буйным гульбищам, пьянству и всякого рода потехам – будто наверстывал годы, проведенные под благонравным надзором Сильвестра. Все, кого приглашали на царские пиры, тоже должны были напиваться до беспамятства, а проявлявших сдержанность обвиняли в неуважении к государевой особе и сильвестровско-адашевском «обычае».

Никто, конечно, Ивана не подменял – просто теперь проступили те черты характера, которые доселе подавлялись.

Самодержавное государство устроено таким образом, что метаморфозы в личном поведении властителя неминуемо влекут за собой перемены в образе жизни всей страны.

И Русь очень быстро стала другой.

Во внутренней политике Ивана IV трудно отделить государственно необходимое от вздорного, объективное от субъективного. Некоторые авторы вообще отрицают какую бы то ни было целесообразность в действиях последних двадцати лет правления грозного царя, видя одно лишь безумие или следствие личностной деградации. Но это не так или не совсем так.

Безумства и преступления Ивана Грозного настолько красочны, что заслоняют смысловое содержание зигзагов его политики. Однако во всех этих злодействах просматривается определенная логика и последовательность.

Попробуем же отделить рациональное от иррационального, государственный интерес от личной патологии.

Жестокие репрессии, которые царь обрушил – в первую очередь – на высшее сословие, объяснялись вполне очевидной целью: укреплением системы самодержавия. Если формулировать совсем коротко, Грозный попытался довести принцип самодержавия до крайнего предела. Можно сказать, что в царствие Ивана IV самодержавия стало слишком много.

Царь добивался от подданных даже не верности, а нерассуждающей веры – как в Господа. Он, возможно, и в самом деле воображал себя ветхозаветным Богом, который испытывает подданных, словно Иова многострадального: не заропщут ли, не отрекутся ли? Вот почему Иван так болезненно воспринимал любые упреки и сомнения в его правоте. Ему требовалось не просто повиновение, но полная безропотность. Главный смысл самых кровавых деяний Грозного, видимо, состоял в том, чтобы показать: воля царя, даже если она непонятна и чудовищна, стоит выше любых обычаев, законов и доводов разума. Царь лучше знает, что можно и что нельзя. Он общается напрямую с Богом и ответственен только перед Ним.

В начале 1560-х годов на пути царя к абсолютной власти стояли два препятствия: аристократия и церковь. Первая была сильна богатством, «стариной» (то есть традиционно признаваемыми правами) и участием в государственном управлении; вторая – моральным авторитетом.

Иван IV становится Грозным. Кадр из фильма С. Эйзенштейна (1945)

Боярские заговоры и цареубийственные умыслы, по-видимому, существовали лишь в параноидальном воображении Грозного (либо нарочно придумывались в оправдание жестокостей), однако нельзя сказать, чтоб «боярская угроза» была совсем уж химерой. Высшая знать сохраняла могущество и влияние, ее связывали давние, наследственные связи с населением обширных вотчинных владений. Еще существеннее то, что в отсутствие разработанного административно-бюрократического механизма бояре по-прежнему составляли костяк государственного управления. Иван IV отлично помнил, как во времена его детства аристократические кланы захватили всю полноту власти.

Таким образом, проблема существовала объективно – с ней сталкивалось всякое государство позднего Средневековья, вступая на путь централизации: монархия должна была подавить сопротивление старой знати. Страны, которые с этой работой не справились (например, Германская империя), так и не стали единым государством; если же дело не было доведено до конца (например, в польско-литовском королевстве), государство получалось непрочным.

Однако методы, посредством которых Грозный попробовал достичь этой объективно необходимой цели, были определены фактором вполне субъективным – особенностями личности монарха. В конце концов из всех возможных способов ослабления оппозиции он остановился на том, который больше всего соответствовал его жестокой и нетерпеливой натуре: терроре. И парадокс заключался в том, что чем меньше Иван встречал реального противодействия, тем жестче становились репрессии.

Первоначально царь, случалось, проявлял мягкость, даже сталкиваясь с истинными актами государственной измены.

В 1554 году произошел инцидент с князем Семеном Ростовским, который отказался присягать младенцу Дмитрию во время болезни Ивана, а потом испугался и решил сбежать в Литву. По дороге его схватили и доставили обратно в Москву. Князь признался, что доносил литовскому послу о думских делах и переписывался с королем, а в оправдание ссылался на свое «убожество и малоумство» (видимо, в самом деле был не очень умен). Для острастки изменника приговорили к смертной казни, но затем по ходатайству митрополита Макария помиловали, ограничившись ссылкой. Русскому послу, отправлявшемуся в Литву, была дана инструкция: «А станут говорить: с князем Семеном хотели отъехать многие бояре и дворяне? Отвечать: к такому дураку добрый кто пристанет? С ним хотели отъехать только родственники его, такие же дураки».В 1562 году за такую же вину другого несостоявшегося, но уличенного перебежчика князя Ивана Бельского тоже не казнили, а лишь подвергли позору и опале: выщипали все волосы из бороды и на три месяца посадили в тюрьму.

Но потом наказанием не то что за измену, а за одно лишь подозрение стала смертная казнь, причем всё более и более жестокая. Знатные люди год за годом жили в мучительном страхе, не зная, на кого обрушится царский гнев. «За что» – уже не спрашивали. Главное правило большого террора – карать не за реальные преступления, а произвольно, чтобы никто не чувствовал себя в безопасности. Невиновных у Ивана Грозного не было и быть не могло. Его тотальное самодержавие держалось на столь же тотальном страхе.

Усмирение знати

Возникает вопрос: почему могущественные, спесивые, окруженные многочисленной родней и челядью аристократы не пытались убить тирана или хотя бы составить заговор? Самые смелые из них, уже перед плахой, иногда бросали ему в лицо несколько горьких слов – и это весь протест. В декабре 1564 года Иван пошел на очень рискованный шаг – уехал из Москвы, объявив, что отрекается от престола (об этом в следующей главе), но боярам и в голову не пришло воспользоваться удобным моментом. Это доказывает, что никакой аристократической оппозиции на самом деле не существовало.

Почему же?

Во-первых, для людей той эпохи и боярского воспитания убийство законного государя, венчанного на царство самим Богом, представлялось чем-то совершенно невообразимым.

Во-вторых, репрессии нарастали постепенно, парализуя мужество. Как сказано в драме Алексея Толстого «Смерть Ивана Грозного»: «Но глубоко в сердца врастила корни привычка безусловного покорства и долгий трепет имени его».

В-третьих, после каждой волны казней наступало затишье, когда Иван каялся и переставал проливать кровь. Всем, должно быть, хотелось верить, что кошмар уже не повторится.

Ну а кроме того – и это, вероятно, важнее всего – репрессии следовали определенной схеме, разобщавшей боярство, и без того вечно ссорившееся между собой из-за «мест», должностей и государевых милостей.

В то время высшая аристократия делилась на две группы: так называемых «княжат», то есть потомков владетельных родов, Рюриковичей или Гедиминовичей, и «просто бояр» (термин совершенно условный, поскольку для местнической иерархии наличие титула особенного значения не имело). Бóльшую угрозу для царя, конечно, представляли «княжата», среди которых были и государевы родственники, теоретически могущие претендовать на престол.

Поэтому на первом этапе Иван сделал опору на «просто бояр», приблизив родственников покойной Анастасии – Захарьиных. Этот род и связанные с ним люди, самыми толковыми из которых были хранитель печати (то есть, по современному, глава канцелярии и внешнеполитического ведомства) Иван Висковатый и дьяк Казенного приказа (министр финансов) Никита Фуников, возглавили первое правительство после роспуска «Избранной рады».

На отпрысков лучших княжеских родов обрушились гонения.

Прежде всего под ударом оказался «первый принц крови» князь Владимир Андреевич Старицкий, двоюродный брат Ивана. Сам он по слабоволию опасности не представлял, но его мать, княгиня Евфросинья, была женщиной энергичной, властолюбивой, и вокруг нее вечно группировались недовольные. Когда Иван в 1553 году заболел и все думали, что он уже не поднимется, многие бояре были готовы присягнуть не законному наследнику, а Владимиру Старицкому. Иван этого не забыл.

Двоюродного брата он трогать не стал, но заменил всю его свиту на своих людей, то есть фактически поместил Старицкого под гласный надзор, а тетку Евфросинью велел насильно постричь в монахини и сослал в дальнюю обитель.

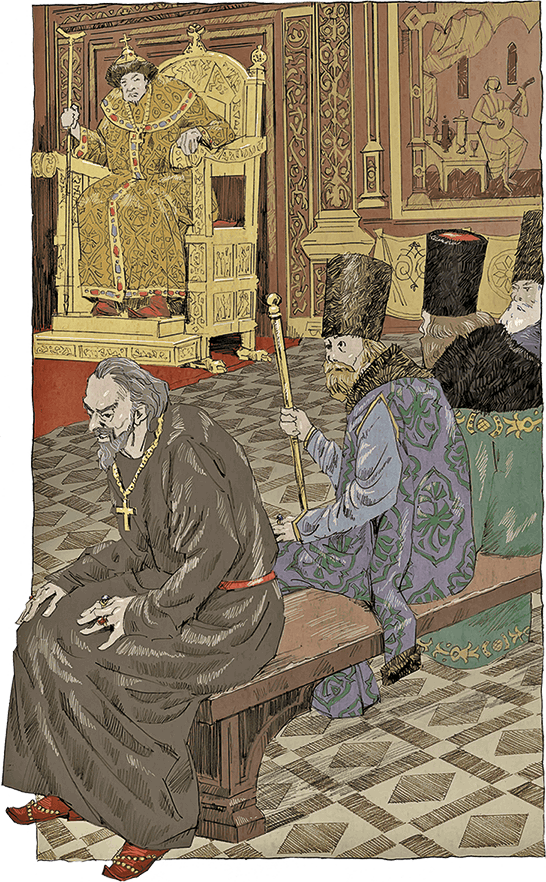

Бояре ожидают выхода царя. А. Рябушкин

В это же время были преданы опале князья Воротынские и бывший член «рады» князь Дмитрий Курлятев-Оболенский с сыном за «великие изменные дела», непонятно какие.

При опале, а иногда и просто безо всякой причины, у бывших удельных князей отбирали родовые вотчины, давая взамен поместья в других областях, для населения которых новые хозяева были чужаками. При этом обмен никогда не бывал равноценным.

Кровь пока лилась редко. Во всяком случае, публичных казней, кажется, не было. Князь Курлятев в ссылке, правда, как-то очень уж быстро умер, и Курбский впоследствии утверждал, что узника убили по приказу царя, но подтверждений этому нет.

После гонений на «княжат» настала очередь нетитулованного боярства. Правление Захарьиных кончилось. Иван перенес опору на других людей – тех самых, которые скоро будут создавать Опричнину. Главным царским любимцем в это время стал воевода Алексей Басманов, про которого говорили, что это он подбил Ивана IV перейти от бескровных репрессий к кровавым.

Удар был нанесен по родственной Захарьиным боярской семье Шереметевых. Иван Васильевич Шереметев по прозвищу Большой считался одним из столпов московского боярства, был многолетним членом думы и полководцем. И вот с этим именитым и заслуженным вельможей Басманов затеял тяжбу, выиграть которую он мог, разумеется, лишь при прямой поддержке царя. Так и случилось. Шереметева-Большого с позором посадили на цепь, а его брата Никиту удавили в темнице – опять по-тихому.

В дальнейшем Иван IV все время использовал один и тот же прием: обрушивая свой гнев на одну группу знати или служилой бюрократии, он непременно возвышал какую-то другую, а затем расправлялся и с нею.

Как уже было сказано, никакой политической оппозиции в кругах знати так и не возникло. Высокородные князья и спесивые бояре покорно сносили все кары и глумления. Единственным способом протеста было бегство за границу, к царским врагам – чаще всего в Литву, иногда в Крым.

Еще в самом начале репрессий против Владимира Старицкого и его приближенных, перед Полоцким походом, один из наперсников князя, некий Хлызнев-Колычев ушел к литовцам, сообщив им о готовящемся нападении, что, правда, город не спасло. Затем перебежчики потянулись один за другим. Они уходили не как в давние времена, с семьями, слугами и обозами, а бежали поодиночке, спасаясь от расправы. И король, и хан охотно принимали московских беглецов.

Самым известным из «политэмигрантов» стал князь Андрей Михайлович Курбский (1528–1583). Он являлся не столь уж крупной фигурой, занимая в войске видные, но далеко не первые должности – на пике карьеры был вторым воеводой сторожевого полка. Своей посмертной славой Курбский обязан сохранившейся переписке с Иваном Грозным – чуть ли не самому главному документу эпохи, бесценному источнику исторических сведений.Князь бежал в Литву из Юрьева в 1564 году, опасаясь ареста. После этого семья и родственники Курбского были истреблены, вотчины конфискованы. Перебежчик был милостиво принят королем, получил обширные поместья и в дальнейшем воевал против бывших соотечественников на польской стороне, ничем особенным, впрочем, не отличившись. Вскоре после отъезда Курбский отправил Ивану IV письмо, полное упреков и обвинений. Царь неожиданно ответил – притом очень многословно и эмоционально. Курбский написал еще раз, но послание, кажется, не дошло, и переписка надолго прервалась. Много лет спустя, в 1577 году, во время краткосрочных успехов в Ливонии, Грозный вдруг снова послал изменнику длинную эпистолу – оказывается, царь не забыл насмешек Курбского и, наконец одержав несколько побед, захотел покичиться ими перед врагом. В 1579 году, когда стало ясно, что Москва войну проигрывает, князь отправил Грозному третье письмо, полное издевательств, но оно осталось уже без ответа – в это время царю было не до полемики.Главная ценность этого литературного памятника, конечно, заключается в том, что он раскрывает личность правителя Руси, позволяет потомкам услышать его живой голос. Но очень интересны и обличения Курбского – они дают представление о взглядах тогдашней русской аристократии. Признавая великие свершения первых лет царствования, князь обвиняет царя в черной неблагодарности к тем, кто сделал его великим, не забыв перечислить свои собственные ратные заслуги. Царь то оправдывает свою суровость происками и коварством внутренних врагов, то ссылается на свою богоизбранность, ставящую его выше людского суда. Оба корреспондента не слышат и не хотят слышать друг друга.В целом из писем Ивана складывается ощущение, что государь, со всех сторон окруженный льстецами, даже рад собеседнику, который разговаривает с ним жестко и без подобострастия, на равных.

Посол от князя Курбского у Ивана Грозного. В. Шварц. (Отчаянного посла, Василия Шибанова, разумеется, предали лютой казни)

Этой эпистолярной перепалкой из безопасного далека княжеско-боярское сопротивление деспоту, кажется, и ограничилось.

Усмирение церкви

На этом фоне гораздо мужественней и достойнее вели себя руководители православной церкви. Грозный подвергал их не менее жестоким преследованиям, в которых опять-таки прослеживается сознательная цель.

В XVI веке многие европейские страны, вставшие на путь централизации и укрепления монархии, стали ареной религиозных войн и конфликтов, причиной которых было противостояние светской и духовной властей. На Руси общественное влияние церковных институтов стояло очень высоко еще с татарских времен, когда митрополиты держались независимо, позволяли себе спорить с великими князьями, а иногда и правили страной. Со времен Ивана III политическая роль церкви стала уменьшаться, но ее авторитет был по-прежнему высок, а в том государстве, которое создавал Грозный, могла существовать лишь одна сакральность – царской власти. В утрированном самодержавии (можно назвать государство Ивана IV и так) церковь не смела занимать позицию, хоть в чем-то отличную от монаршей. Иерархи православной церкви должны были превратиться в таких же безгласных рабов, как остальные подданные, – иначе вся система власти дала бы сбой.

Пока жил Макарий, всеми почитаемый, олицетворявший собой высокий престиж церкви, Иван поделать ничего не мог, но 31 декабря 1563 года старый владыка скончался. Теперь руки у царя были развязаны. Он поместил на освободившийся митрополичий престол близкого человека – кремлевского монаха и своего личного духовника отца Афанасия, обладавшего кротким, покладистым нравом. Царю в его новой ипостаси требовался не митрополит-наставник, каким был покойный Макарий, а митрополит-исполнитель.

Однако с Афанасием возникла неожиданная проблема. При агнецком смирении он оказался слишком христианином, а в эпоху, когда главным инструментом внутренней политики становились казни, это было очень некстати. Митрополит не вмешивался в дела управления, но позволял себе «печаловаться», то есть заступаться за невинно осужденных, а это выглядело как критика церковью государевых поступков. Конфликт перешел в острую стадию, когда Афанасий не принял Опричнину. В следующем году слишком оторванного от реальности старца под предлогом слабого здоровья то ли попросили уйти, то ли, что еще вероятнее, он сам сложил сан – и с облегчением удалился от мира.

Тогда Иван призвал деятеля не келейного, а практического – архиепископа Германа, прославившегося миссионерской деятельностью в недавно присоединенном Казанском крае. Герман приехал в Москву, но уже через два дня лишился белого клобука – после того как посмел уговаривать государя отказаться от Опричнины. Год спустя, во время очередной вакханалии казней и убийств, Герман внезапно умер. Ходили слухи, что ему по приказу царя отомстили опричники, но доказательства насильственной смерти появились лишь в XX веке во время эксгумации останков старца: оказалось, что его голова была отрублена двумя ударами сабли или топора. Иван действительно не забыл и не простил.

Еще меньше Грозному повезло со следующим владыкой, соловецким настоятелем Филиппом, происходившим из боярского рода Колычевых.

После неудачи с Германом царь решил поставить новому кандидату жесткое условие: не покушаться на Опричнину. Вызванный в Москву соловецкий архимандрит сначала на это не соглашался, но в конце концов уступил. Это происходило летом 1566 года, когда казни временно прекратились и Филипп, вероятно, надеялся, что кровопролития больше не будет. Он пообещал «не вступаться», то есть не вмешиваться в опричные и в домашние дела государя, взамен выхлопотав помилование для немалого количества осужденных.

Года полтора царь и митрополит сосуществовали в относительном согласии. Казней всё это время не было.

Но в начале 1568 года, вернувшись из неудачного ливонского похода, раздосадованный Иван стал искать виноватых, обвинять ближних бояр в измене, и началась долгая полоса казней, длившаяся несколько месяцев. В поминальном «Синодике» Грозного потом будет подсчитано, что с марта по июль было «отделано» 369 человек, в число которых попали многие видные государственные деятели и бояре.

Митрополит увещевал царя и слал ему укоризненные письма: «О царю, свете, сиречь православна вседержавный наш государь, умилися, разори, государь, многолетное свое к миру негодование, призри милостивно, помилуй нас, своих безответных овец». Грозный презрительно называл эти петиции «филькиными грамотами» (вот с каких пор существует в русском языке эта идиома, означающая нечто безграмотное, не имеющее ценности). В конце концов Филипп устроил настоящую акцию протеста – съехал из кремлевских палат в монастырь на Никольской улице.

Происходило то самое, чего так опасался царь: церковная власть восстала против самодержавия. Это, пожалуй, одна из самых красивых страниц в истории русского православия.

Возможности сторон, конечно, были неравны. Против молитвы и проповеди – грубая сила и государственное насилие.

Желая запугать митрополита, опричники перебили его слуг. Затем подбросили во двор мешок, в котором лежала отрубленная голова окольничего Ивана Колычева, племянника владыки. Разумеется, нашлись и покладистые иерархи, которые согласились участвовать в наскоро созванном церковном суде над упрямым Филиппом. Тот хотел было добровольно отказаться от звания, но ему не позволили. Дело зашло слишком далеко. Чрезмерно нравственного оппозиционера следовало унизить и предать поруганию, чтобы растоптать его авторитет в глазах народа и доставить удовольствие государю.

8 ноября 1568 года, когда Филипп вел службу в Успенском соборе, туда ворвались опричники, содрали с пастыря клобук и одеяние, выволокли наружу, кинули в дровни и, избивая метлами, словно выметая мусор, повезли прочь из Москвы. Заточенный в один из тверских монастырей, Колычев был убит год спустя. По преданию, его собственными руками задушил Малюта Скуратов, царский любимец и главный опричный душегуб.

Митрополит Филипп и Малюта Скуратов. Н. Неврев

Следующий митрополит Кирилл царю ни в чем не перечил, лишь изредка осмеливаясь робко попросить для кого-то пощады.

Потом церковь возглавил владыка Антоний, которого называли «тишайшим и смиреннейшим». Этот жил в вечном страхе за свою жизнь – и не зря. Известно, что в 1575 году Грозный на него за что-то осерчал и велел бросать через ограду митрополичьего подворья отрубленные головы казненных.

Ничем не проявил себя и последний митрополит этого царствования Дионисий.

Грозный добился того, чего хотел: вслед за знатью перед самодержавной властью склонилась и церковь. Две древние опоры московского государства были подорваны и низведены до рептильного состояния.

Какую же опору решил возвести Иван IV взамен прежних?

Государство в государстве

Зачем Ивану Грозному понадобилась Опричнина?

Над этим вопросом бьется не одно поколение историков. Опричная эпопея, представлявшаяся современникам непостижимой карой Божьей, и сегодня, с расстояния почти в полтысячелетия, выглядит весьма диковинно. В. Ключевский писал: «Учреждение это всегда казалось очень странным как тем, кто страдал от него, так и тем, кто его исследовал».

Однако, как мы уже выяснили, репрессивная внутренняя политика Ивана IV преследовала вполне практическую цель усиления самодержавной власти и ослабления элит, которые могли этому процессу помешать. Одним из этапов борьбы стала Опричнина, за эксцессами которой проступает несомненная расчетливость. Это была попытка противопоставить аристократической системе государственного управления новую, более надежную, более удобную и безопасную для самодержца.

Особенности характера Ивана IV придавали этим административным преобразованиям крайне непоследовательный и хаотичный оттенок. Царь то очертя голову кидался перестраивать весь государственный механизм, то начинал ломать построенное и вносить какие-то коррективы либо вовсе сооружать взамен что-то другое. Наступления сменялись отступлениями, взрывы лихорадочной активности – периодами апатии. Жертвы и издержки были огромны, результаты – ничтожны или даже разрушительны. Последнее двадцатилетие царствования напоминает чередование судорожных вдохов и вялых выдохов.

Непосредственные причины, вызвавшие зимой 1564–1565 годов «глубокий государственный переворот» (как небезосновательно называет учреждение Опричнины С. Платонов), по-видимому, состояли в следующем.

Во-первых, в Ливонии после долгой полосы сплошных побед произошла катастрофа, а бремя военных расходов начало сказываться на жизни народа; нужно было на кого-то свалить вину за неудачи и тяготы. Царь обвинил в измене двух родовитых воевод, князя Репнина и князя Кашина, которых убили прямо на месте, безо всякого следствия. Это были первые сполохи грозы, которая вскоре обрушится на бояр.

Второй причиной была финансовая необходимость. Война требовала всё больших расходов, добыть которые обычными методами уже не получалось. Идея разделения державы на две части, «земскую» и «опричную», в этом смысле была, можно сказать, новаторской. Раньше никакому государю не приходило в голову превратить бóльшую часть собственной страны в объект беззаконного грабежа, который будет осуществлять меньшая часть государства. При этом почти вся расходная часть бюджета ляжет на первую половину, а второй достанутся только доходы.

В-третьих, нельзя недооценивать личностные изменения, происходившие с Иваном. Судя по всему, в это время он перенес тяжелую нервную болезнь. Его подозрительность и мнительность стремительно прогрессировали. Недовольство боярским правительством и трудные отношения с церковной верхушкой побуждали царя к радикальным мерам.

И здесь – это четвертая причина – важную роль сыграли новые фавориты монарха: прежде всего отец и сын Басмановы, а также князь Афанасий Вяземский, непременный участник всех царских утех. Как мы помним, Иван имел склонность безоговорочно доверять тем, кому в данный момент благоволил. Теперешние любимцы, увы, сильно отличались от Сильвестра и Адашева.

Алексей Данилович Басманов был храбрым и удачливым воеводой, который отличился при взятии Казани и в боях с крымцами, а затем и в начале Ливонской войны. Он, единственный из новых друзей царя, состоял в Боярской думе, хоть и далеко не на первых ролях. Это был человек лихой, разгульный, склонный ко всякого рода бесчинствам.Про его сына Федора у Карамзина говорится: «прекрасный лицом, гнусный душою». Ходили слухи, что младший Басманов состоит у распутного царя в любовниках.В «монашеском ордене», участниками которого стали наиболее доверенные опричники, Алексей и Федор входили в число старших «чернецов». Оба были непременными участниками всех увеселений и казней Грозного.Афанасий Вяземский поднялся из помощников старшего Басманова. Происходивший из древнего княжеского рода, он, кажется, особенно свирепствовал в расправах со знатными людьми, чтобы царь не заподозрил его в сочувствии. Вяземский был единственным придворным, из рук которого смертельно боявшийся отравы Иван соглашался брать лекарства. Пользуясь своим положением (он был главным поставщиком царского двора), князь Афанасий скопил огромные богатства.Как это обычно бывает после запуска машины террора, весь обслуживающий персонал этой мясорубки со временем в нее же и попал.Участь всех без исключения инициаторов Опричнины была ужасной. Со временем маниакальная подозрительность тирана обратилась против тех, кто ее поощрял.Через пять лет после начала Опричнины Басмановы были брошены в темницу. Иван пообещал помиловать того из них, кто убьет другого, и Федор умертвил собственного отца. Это, впрочем, не спасло ему жизнь.Конец Вяземского был не менее страшен. Альберт Шлихтинг рассказывает: «Тиран приказал отвести князя Афанасия на место, где обычно бьют должников, и повелел бить его палками по целым дням подряд, вымогая от него ежедневно 1000 или 500 или 300 серебреников. И во время этого непрерывного избиения тело его начало вздуваться желваками». Таким образом казнокрада заставляли вернуть всё, что он налихоимствовал. Но несчастного продолжали истязать и после того, как он отдал последнее. «Не имея более чего дать алчному тирану, несчастный со страху начал клеветать на всех наиболее богатых граждан, вымышляя, что те ему должны определенные суммы денег», – пишет далее Шлихтинг. Так пострадало еще множество ни в чем не повинных людей, прежде чем Вяземский умер от истязаний.

Новые временщики, занимавшие невысокое место в придворной иерархии, были кровно заинтересованы в том, чтобы разжигать в царе подозрительность и враждебность по отношению к Боярской думе. Видимо, это они убедили Ивана создать нечто вроде лейб-гвардии, которая сумеет защитить государя от любых злоумышленников. В условиях скверно идущей войны и внутренней нестабильности самой надежной тактикой казалось пресловутое «превращение страны в военный лагерь», то есть установление жесткой диктатуры, основанной на насилии и терроре.

Боярская дума и тем более митрополия поддержать такое губительное для них начинание, конечно, не могли, поэтому Иван IV применил средство неординарное и даже небывалое.

Государь бросает государство

3 декабря 1564 года Иван IV велел собрать из церквей главные святыни, уложил в сундуки казну и со всей семьей, в сопровождении нескольких сотен дворян, вдруг уехал из столицы. Перед этим в Успенском соборе он попрощался с митрополитом и боярами, попросив не поминать его злом, но больше ничего объяснять не стал. Своим приближенным он сказал, что не хочет царствовать в условиях, когда все его не любят и желают извести. Перед отъездом Иван снял с себя государево облачение и сложил скипетр.

Перебравшись со всем огромным обозом сначала в недальнее Коломенское, царь затем переместился в Тайнинское, оттуда в Троице-Сергиевскую лавру и наконец остановился в Александровской слободе (120 км от Москвы) – казалось, что он охвачен нервной лихорадкой и не может долго оставаться на одном месте.

Из слободы, после целого месяца молчания, Иван сообщил митрополиту Афанасию, что со скорбью («от великие жалости сердца») оставляет трон, ибо не может больше терпеть «измены и убытки», которые чинят «боярские, воеводские и все приказные люди», а покарать виновных не имеет возможности, поскольку их покрывают Дума и церковь. Одновременно было отправлено воззвание к москвичам, где говорилось, «чтобы они себе никоторого сумнения не держали»: царь гневается не на простой народ, а на бояр, которые его притесняют. Таким образом, бояре объявлялись не только врагами государя, но и «врагами народа» (этот пропагандистский прием, обычный при диктатуре, Иван впоследствии будет использовать вновь и вновь).

Знать и церковники, остававшиеся в Москве, от такого послания пришли в растерянность. Фактически это был шантаж: без самодержца, без казны государство функционировать не могло.

О том, чтобы создать независимое правительство, похоже, никто не думал. Единственным выходом из сложившейся ситуации казалась безоговорочная капитуляция перед волей монарха.

В Александровскую слободу отправилась делегация, которую не сразу допустили к царю. Бояре и архиереи униженно просили Ивана вернуться и править как ему заблагорассудится – то есть предоставляли самодержцу чрезвычайные полномочия. Лишь на таких условиях царь согласился отменить свое отречение.

Когда он вернулся после двухмесячного отсутствия, это был совсем другой человек, в том числе и внешне. «Прибыл он в день Сретения Господня этого же года в Москву, и с таким извращенным и быстрым изменением своего прежнего облика, что многие не могли узнать его. Большое изменение, между прочим, внесло то, что у него не сохранилось совершенно волос на голове и в бороде», – сообщают очевидцы Таубе и Крузе.

Эта впечатляющая деталь свидетельствует, что во время «отречения» Иван перенес тяжелый приступ нервной болезни. Медицине известны случаи, когда в результате очень сильного стресса происходит тотальная психогенная алопеция – полное выпадение волос (даже бровей и ресниц) вследствие так называемого синдрома «каски неврастеника», приводящей к спазму мышц черепа и нарушениям микроциркуляции крови. Должно быть, царь очень боялся, что бояре и митрополит окажутся неуступчивы.

Первым делом, для острастки, Иван велел предать смерти целый ряд видных бояр, сплошь из числа «княжат». С этого момента он становится по-настоящему грозным.

Затем думе и наскоро собранному церковному собору была объявлена реформа государства.

Отныне оно делилось на две части. Основная, Земщина, передавалась в управление Боярской думе и должна была жить «по старине». Номинальными руководителями Земщины назначались князь Иван Мстиславский и князь Иван Бельский (оба не Рюриковичи, а Гедиминовичи – должно быть, во избежание претензий на престол); фактическим главой этого неполномочного правительства стал боярин Иван Челяднин-Федоров. Неполномочным земское правительство было из-за того, что царь оставлял за собой право по собственному произволу менять любое его решение и «опалять» любых его деятелей.

«Опричь» (т. е. кроме) территории, подведомственной думе, выделялись несколько областей, которые нарекались Опричниной и переводились в личное владение государя. В эту категорию попали самые богатые земли и города, в том числе некоторые кварталы Москвы, а также соляные промыслы – важнейший источник пополнения казны. (Со временем опричная часть Руси будет все время увеличиваться, а земская сокращаться).

Царь вернулся… И. Сакуров

Помимо того что Опричнина и так получалась гораздо более доходной, царь повелел забрать из земской казны 100 000 рублей на обустройство своего «удела», а в дальнейшем постоянно пополнял опричный бюджет за счет имущества казненных и опальных, что несомненно служило дополнительным стимулом для репрессий.

Во втором государстве была собственная Боярская дума, которую формально возглавил брат новой царицы Марии Темрюковны кабардинец князь Михаил Черкасский, но на первых ролях в правительстве были Басмановы и Афанасий Вяземский. Дублировалась и вся система приказов, главным из которых, однако, был не Хлебный или Казенный, а так называемый Пыточный двор – что и естественно, поскольку Опричнина замышлялась прежде всего как механизм террора. Пыточным двором руководил не опричный боярин и не дьяк, а сам Иван Грозный. Именно там для принятия решений часто собиралось опричное правительство.

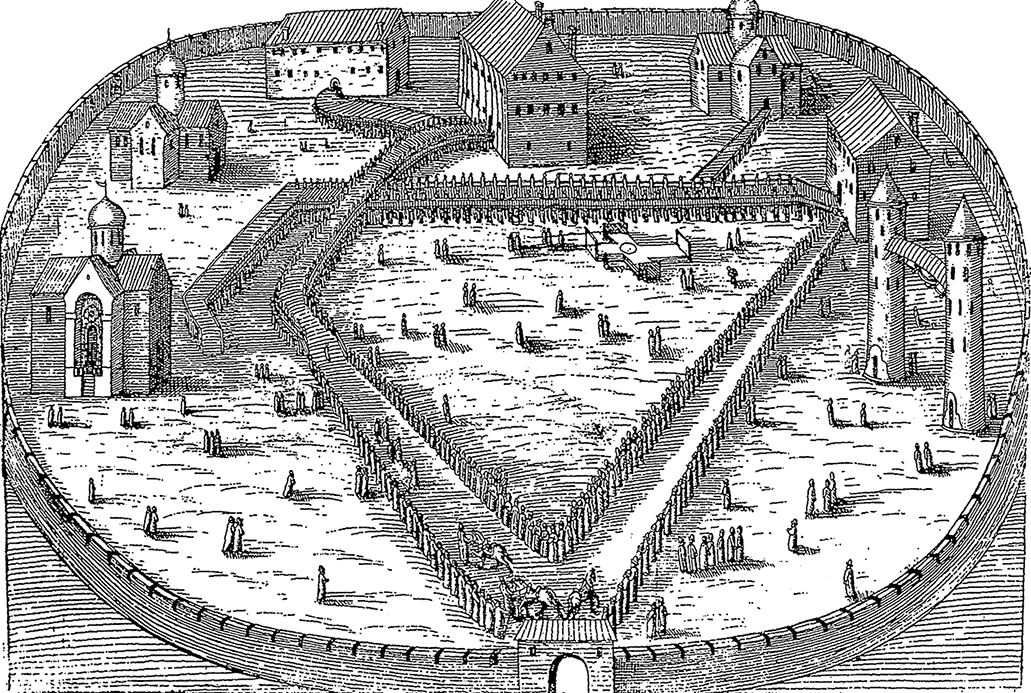

Резиденции Ивана IV во второй половине его царствования заслуживают отдельного рассказа, ибо многое объясняют про личностную эволюцию самодержца.Жить в Кремле, среди боярских подворий, монарх, по-видимому, боялся, к тому же его стеснял установленный исстари придворный церемониал. Поэтому сначала царь велел построить дворец-крепость напротив Кремля (на пересечении нынешних Моховой и Большой Никитской). Однако жить в ненадежной Москве государю было все равно неуютно, а возможно, он не хотел, чтобы горожане были свидетелями его бесчинств, поэтому главным местопребыванием Грозного вскоре сделалась Александровская слобода. Русскому послу, который в 1566 году отправился в Литву, было велено разъяснить, что царь переселился из Москвы «для своего Государского прохладу».«Прохлад» заключался в том, что вдали от столицы, в изоляции, Иван мог жить так, как ему нравится: тешиться кровавыми забавами и всякими не уместными для помазанника утехами. Никто кроме опричников этого не видел.Александровский замок был окружен высоким валом и глубоким рвом; все подходы за три версты охранялись караулами; без «памяти» (пропуска) никого не впускали и не выпускали. Шлихтинг пишет: «Всякий раз как тиран приглашает кого-нибудь явиться к нему в Александровский дворец, тот идет как на страшный суд, оттуда ведь никто не возвращается. А если кому выпадет такое счастье выбраться оттуда живым, то тиран посылает опричников устроить засаду по пути, ограбить возвращающихся и отпустить их домой голыми». Тот же автор рассказывает, что слобода насквозь пропахла запахом мертвечины – всегдашние обитатели к нему, должно быть, привыкли или же начитанный в римской истории Иван, подобно императору Вителлию, считал, что труп врага всегда благоуханен.Через некоторое время Ивану стало страшно уже и в слободе. Он задумал основать новую опричную столицу совсем далеко от Москвы – близ Вологды. Там начали строить мощную каменную крепость, возводить, взамен Успенского, новый главный государственный собор. Вологда была избрана для того, чтобы в случае опасности доплыть речным путем до Белого моря, а оттуда сбежать в Англию.С той же целью – быть поближе к аварийному выходу – затеяли строить еще одну укрепленную резиденцию в Новгороде, на Торговой стороне.Обе «приморские» стройки остались незавершенными, потому что из-за непрекращающихся войн и разорения страны вконец истощилась государственная казна.

Масштабная реформа по созданию «государства в государстве» была бы невозможна без большого кадрового резерва – и это первое, чем озаботились царь с его фаворитами еще до отъезда Ивана из Москвы.

В конце 1564 года было принято решение набрать особых людей, которые будут всем обязаны государю и станут его надежными слугами, новой опорой престола.

В столицу было вызвано множество провинциальных дворян. Каждого расспрашивал Алексей Басманов: с кем кандидат состоит в родстве, с кем дружествует, да с кем водится жена. В состав опричного корпуса не попадали те, кто был хоть как-то связан с боярством.

Александровская слобода. Гравюра XVI в.

Поначалу отобрали тысячу человек. Раздали им поместья на «опричной» территории, выселив оттуда прежних владельцев. Опричники (так стали называть доверенных царевых слуг) делились по старшинству на четыре разряда, причем самый младший получал немалый надел в 25–30 гектаров пахотной земли.

Члены царской «лейб-гвардии» давали присягу беспощадно искоренять государевых врагов и не иметь никаких контактов с «земскими», словно те были жителями какой-то вражеской страны. Штаден пишет, что опричника, посмевшего вступить в беседу с подданным «земщины», убивали – так сильно Грозный боялся измены.

У опричников была специальная экипировка, придуманная, чтобы внушать ужас: зловещая черная одежда, у седла – метла и изображение песьей головы в знак того, что царевы слуги выметают измену и по-собачьи рвут зубами царских зложелателей.

В последующие годы опричный контингент сильно увеличился, в конце концов разросшись до шести тысяч человек. Самые доверенные гвардейцы, примерно три сотни, попали в «монашеское братство», учрежденное в Александровской слободе. Эта привилегия при всей своей престижности была обременительна, поскольку во время приступов благочестия царь сам молился ночи напролет и понуждал к тому же всю «братию». В опричной столице попеременно то лили кровь и пьянствовали, то предавались посту и ревностно молились.

Волны террора

Насилия, грабежи и убийства происходили на протяжении всей второй половины правления Грозного, но было несколько периодов, когда под влиянием неких особенных обстоятельств репрессии многократно усиливались.

Первая череда казней, как уже говорилось, случилась сразу после возвращения Ивана в столицу в феврале 1565 года. Царь расправился с теми, кого по тем или иным причинам подозревал в нелояльности или на кого таил обиду. (Самой именитой жертвой был казанский герой, знаменитый полководец Александр Шуйский-Горбатый, которого приговорили к смерти вместе с 17-летним сыном. Пять дней спустя царь, с присущим ему ханжеством, послал в монастырь 200 рублей на поминовение князя и княжича.)

Эта кровь была несомненно пролита для того, чтобы с самого начала Опричнины вселить в знать подобающий ужас и продемонстрировать, что неприкосновенных не будет.

Убийство Челяднина-Федорова. Н. Неврев. (Глумясь, Иван посадил боярина на трон в царском облачении и зарезал собственной рукой)

Следующая полоса казней, на сей раз растянувшаяся на долгие месяцы, приходится на 1568 год, когда дела в Ливонии приняли скверный оборот. Царю опять нужно было залить возможное недовольство кровью, да и, вероятно, просто хотелось сорвать злость на беззащитных по принципу «бей своих, чтоб чужие боялись». Теперь основной мишенью стало старое московское боярство.

Глава земского правительства Иван Челяднин-Федоров был схвачен по абсурдному обвинению в том, что он якобы хотел занять царский престол, и убит вместе с многочисленными родственниками, соратниками, приближенными и даже холопами.

Вторая волна террора была не только продолжительнее, но и много кровавее первой. Казни стали более жестокими и изощренными, что должно было усиливать ужас. Гваньини рассказывает, что царь издевательски усадил Челяднина на трон, о котором боярин якобы мечтал, и лично зарезал старика. Полководца князя Петра Щенятева, по рассказу Курбского, поджаривали на сковороде. Государственного казначея Тютина вместе со всей семьей, включая младенцев, разрубили на части.

Многих просто убивали на улицах без суда, и трупы подолгу валялись на земле – никто не смел их хоронить. Опричники жгли, грабили, убивали, насиловали во многих областях Земщины – всех подряд.

Жестокие бесчинства начались ранней весной и закончились только осенью.

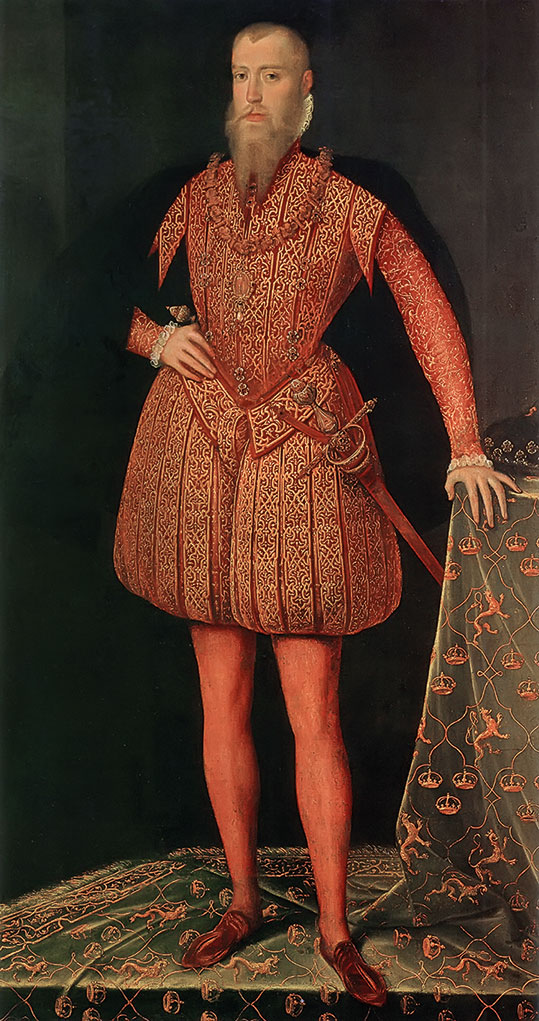

В следующем 1569 году развернулось обширное «дело Старицкого». Иван наконец решил покончить со своим кузеном. Предполагают, что к братоубийству его подтолкнуло известие из Швеции, где знать свергла с трона сумасшедшего Эрика XIV и провозгласила королем его брата.

Безвольного и безобидного Владимира Андреевича обвинили в попытке отравления царской семьи. Пытали повара, который, конечно, сознался во всем, чего от него хотели. Самого Старицкого заставили выпить кубок с ядом, его инокиню-мать удушили угарным газом, но с людьми нецарской крови церемониться не стали. Если жертвы первой волны террора исчислялись десятками, а второй – сотнями, то теперь счет пошел на тысячи.

В 1570–1571 годах, после Новгородского погрома, о котором будет рассказано ниже, опричные зверства достигли своего апогея. Началось с неизбежной при всяком большом терроре «чистки чистильщиков»: царь учинил расправу над опричной верхушкой, обвинив ее в том, что это она-де побудила его разорить собственную страну. Именно тогда сложили голову Басмановы, Афанасий Вяземский и многие другие опричники.

Но этим дело не ограничилось. Заодно царь с отвратительной жестокостью казнил и руководителей земского правительства: печатника Ивана Висковатого, казначея Фуникова и многих других дьяков.

Эту группу осужденных, насчитывавшую не менее 300 человек, должны были казнить на Поганой луже (не совсем понятно, что это за место – возможно, нынешняя Театральная площадь). Приготовления к экзекуции выглядели так страшно, что зрители начали разбегаться, и их пришлось уговаривать вернуться. Возможно, из-за этого, желая продемонстрировать великодушие, царь помиловал 180 приговоренных. Но остальных ждали всевозможные муки. О страшном конце Висковатого и Фуникова я уже рассказывал, но в этот день царь придумал еще одну омерзительную забаву: заставил выступить земских бояр в роли палачей и собственными руками убивать своих недавних товарищей.Потом еще три дня тела казненных валялись на площади.

Последний по времени всплеск массовых репрессий был в 1575 году. Грозный готовился к новому эксперименту – назначению «ненастоящего» царя Симеона Бекбулатовича – и решил провести очередную «чистку» в ближнем кругу, который сформировался после падения Басмановых и Вяземского. Тогда погибли видные опричники – глава Сыскного приказа Василий Умный-Колычев и князь Борис Тулупов, причем последний вместе со всем родом; заодно лишились жизни неколько крупных церковных деятелей – это государь так выражал свое недовольство митрополиту Антонию. «Казнил царь на Москве, у Пречистой, на площади в Кремле многих бояр, архимандрита чудовского, протопопа и всяких чинов людей много», – без особых эмоций сообщает летопись. К этому времени обычными казнями на Руси удивить кого-либо было уже трудно.

Времена были суровые, жестокости хватало повсюду, в том числе и в Европе. Современниками Ивана IV были и «Кровая Мария» Английская, сотнями сжигавшая на кострах протестантов, и безумный Эрик Шведский, истреблявший собственное дворянство, и устроившая Варфоломеевскую ночь Екатерина Медичи, поэтому иностранных свидетелей поражала не столько жестокость Грозного (хоть она и намного превосходила европейскую), сколько ее всеохватность, всенаправленность. Казалось, русский царь задался целью расправиться со всей страной.

Русь словно замерла от ужаса. Шлихтинг пишет: «При дворе тирана не безопасно заговорить с кем-нибудь. Скажет ли кто-нибудь громко или тихо, буркнет что-нибудь, посмеется или поморщится, станет веселым или печальным, сейчас же возникает обвинение, что ты заодно с его врагами или замышляешь против него что-либо преступное». Но атмосфера страха царствовала не только наверху. По словам В. Ключевского, «многомиллионная страна забыла меру терпения и чувство боли, застыв в оцепенении от страха перед какой-нибудь шеститысячной толпой озорников, гнездившихся в лесной берлоге Александровской слободы».

Опричники вели себя в «земщине», как на завоеванной территории, с которой можно сделать что угодно, и не несли никакой ответственности за свои бесчинства. Хуже того – царь поощрял эти злодеяния. Насилие стало государственной политикой.

Таубе и Крузе рассказывают: «Опричник хватает земца за шею, ведет его в суд, хотя он его никогда раньше не видел и не говорил с ним, жалуется, что тот позорил его и вообще Опричнину; и хотя великий князь знает, что это не произошло, истца провозглашают верным человеком, и он получает все имения ответчика и последнего бьют, водя по всем улицам, а затем обезглавливают или бросают в тюрьму на пожизненное заключение… С земцами или населением совершают они постоянно еще одну обманную проделку. Опричники, проезжая по улицам или мимо богатых купцов, бросают кольца, шапки и т. п. в лавки или дома, берут приставов и являются без всякого повода неожиданно в эти дома и лавки, находят брошенные вещи и требуют столько-то тысяч. Эту сумму ответчик должен был заплатить без всяких отговорок или оправданий; иначе с ним поступали ужасным образом».

Ливонским очевидцам вторит фон Штаден: «Любой из опричных мог, например, обвинить любого из земских в том, что этот должен ему будто бы некую сумму денег. И хотя бы до того опричник совсем не знал и не видал обвиняемого им земского, земский все же должен был уплатить опричнику, иначе его ежедневно били публично на торгу кнутом или батогами до тех пор, пока не заплатит. И тут никому не было пощады: ни духовному, ни мирянину. Опричники устраивали с земскими такие штуки, чтобы получить от них деньги или добро, что и описать невозможно».

Уж Штадену ли было этого не знать – он и сам состоял в Опричнине и проделывал точно такие же «штуки». Мелкая сошка, опричник самого последнего, четвертого разряда, этот немецкий авантюрист был редкостным мерзавцем. Он с удовольствием повествует, как во главе небольшого отряда разбойничал в «земских» владениях: «…Наверху меня встретила княгиня, хотевшая броситься мне в ноги. Но, испугавшись моего грозного вида, она бросилась назад в палаты. Я же всадил ей топор в спину, и она упала на порог. А я перешагнул через труп и познакомился с их девичьей… Затем мы проехали всю ночь и подошли к большому незащищенному посаду. Здесь я не обижал никого. Я отдыхал… Когда я выехал с великим князем, у меня была одна лошадь, вернулся же я с сорока девятью, из них двадцать две были запряжены в сани, полные всякого добра».

Московский застенок времён Опричнины. А. Васнецов

Как всегда бывает при государственном терроре, поощрялось доносительство. Очень многие наживались на клевете и всякого рода поклепах. Суды не утруждали себя разбирательствами и были скоры на расправу. Шлихтинг описывает Москву следующим образом: «Почти на каждой улице можно видеть трех, четырех, а иногда даже больше рассеченных людей и город весьма обильно наполнен трупами».

Но даже на этом зловещем фоне выделяется совсем уж чудовищный и нелепый эпизод «Новгородского похода», который можно считать пиком самоистребительной деятельности Ивана Грозного.

Война с собственной страной

Эту кровавую эпопею нельзя даже назвать карательной экспедицией – карать было некого и не за что.

Трагедии предшествовали два инцидента, пробудившие в царе очередной приступ болезненной подозрительности.

В начале 1569 года пала Изборская крепость. Литовцы взяли ее хитростью, ловко воспользовавшись ужасом, который внушали земцам опричники. К стенам приблизились всадники в черных кафтанах и грозно потребовали отворить ворота. Земский воевода и не подумал перечить. Неприступная твердыня была захвачена без сопротивления, и царь вообразил, что причиной тому измена. Поскольку Изборск находился близ Пскова, объектом государева гнева стали псковитяне.

А летом того же года поступил донос на новгородского архиепископа Пимена. К Ивану явился человек, сказавший, что в Софийском соборе за иконой спрятано изменническое письмо к польскому королю, подписанное самим владыкой и видными новгородцами. И хоть идея была абсурдной (зачем прятать письмо за иконой вместо того, чтобы отправить его адресату?), царь велел учинить розыск, и грамота действительно отыскалась в указанном месте. Нет никаких сомнений, что это была фальшивка.

Но царь засобирался карать псковских и новгородских «изменников».

В декабре опричное войско тронулось в поход, кровавые подробности которого известны по разным источникам, в первую очередь – по поминальному «Синодику» самого Ивана Грозного.

Грабить и убивать начали сразу же, едва отойдя от Москвы. Если против Новгорода и Пскова существовали хоть какие-то, пускай ложные обвинения, то за какие вины была разорена и залита кровью Тверская земля, понять невозможно. Таубе и Крузе сообщают, что там было убито 9 000 человек и втрое больше умерли, лишенные крова и пищи. Вероятно, ливонские авторы завысили число жертв, но в любом случае их было очень много. Известно, что в одном небольшом Торжке опричники умертвили несколько сотен горожан.

Поначалу экспедицией руководил новый царский любимец Малюта Скуратов (под этим прозвищем вошел в историю Григорий Лукьянович Бельский), выделявшийся своей жестокостью даже среди опричников.

Это был худородный звенигородский дворянин, сделавший стремительную карьеру в Александровской слободе. Он выбился из рядовых опричников в сотники, отличившись своими палаческими талантами и нерассуждающей, собачьей преданностью царю. Ему поручались самые «деликатные» миссии: заставить Владимира Старицкого выпить яд, задушить в келье опального митрополита Филиппа.В новгородском походе Малюта проявлял невероятное рвение, не щадя никого на своем пути. Но тут его поджидала неприятность. Во время погрома в Торжке палач решил перебить содержавшихся там пленных. Ливонских немцев и литовцев (500 человек) «отделали» без каких-либо осложнений, но пленные татары без сопротивления не дались. Они достали припрятанные ножи и (мы читаем об этом с глубоким удовлетворением) выпустили Малюте кишки, порезав также немало других опричников. Пришлось вызывать подмогу из стрельцов, которые перестреляли храбрецов из-за ограды, не решившись сунуться внутрь.Но и несчастье пошло Скуратову на пользу. Царь велел своему личному врачу-немцу вылечить раненого. Малюта попал в число ближайших соратников Грозного и скоро приобрел огромное влияние. Он получил звание думного дворянина, выгодно пристроил своих дочерей: одна вышла замуж за царского двоюродного брата князя Ивана Глинского, другая – за князя Дмитрия Шуйского, третья – за Бориса Годунова (и впоследствии стала царицей). Скуратов потакал параноидальной подозрительности Ивана, повсюду выискивая врагов, изменников и колдунов.Момент наивысшего взлета Малюты приходится на конец 1571 года, когда временщик, назначенный распорядителем на смотринах очередной царской невесты, подсунул государю Марфу Собакину, возможно, приходившуюся Скуратову родственницей. Запуганные лекари объявили Марфу идеальной кандидатурой, но девушка оказалась нездоровой и едва дожила до свадьбы. После этого положение фаворита несколько пошатнулось. В 1572 году Иван отправил его на войну, где при штурме замка Пайде Скуратов был убит. В отместку царь велел заживо зажарить всех взятых в плен защитников – покойному Малюте такие поминки наверняка пришлись бы по нраву.

Опричники в Новгороде. М. Авилов

2 января 1570 года передовые отряды опричников подошли к Новгороду и заблокировали все выходы из города – зловещая мера.

Когда прибыл государь, новгородское духовенство вышло к нему с образами и хоругвями, но торжественной встречи не получилось. Царь обрушился на архиепископа Пимена с бранью, а затем велел взять его под стражу. Владыку подвергли глумлению: сорвали клобук, усадили на кобылу задом наперед, повесили на шею гусли и объявили скоморохом. (Впоследствии Пимен был доставлен в Москву и там казнен).

Потом началось дознание, на котором допрашивали всех подряд, применяя жесточайшие пытки. Начались массовые казни горожан. Их рубили и топили в прорубях, не щадя даже младенцев. В «Синодике» записано, что были умерщвлены 1505 человек, но иностранные авторы называют совсем иные данные – от пятнадцати до шестидесяти тысяч. Последняя цифра несомненно преувеличена, но и официальная «статистика» взята с потолка, поскольку вряд ли было возможно сосчитать все жертвы. Больше всего людей погибло даже не от рук опричников, а от холода. Стояли сильные морозы, и разбегавшимся от погрома горожанам укрыться было негде, а ведь побоище продолжалось три или четыре недели. К тому же вскоре начался страшный голод, поскольку опричники уничтожили домашний скот и все запасы продовольствия.

Теперь Грозный занялся делом, которое, возможно, объясняет всю фантастическую затею с нашествием на собственные владения. Царь начал ездить по новгородским храмам и монастырям, где опричники ставили священников и монахов «на правеж», то есть били палками, требуя выдачи церковных денег. Так были обобраны до нитки 27 обителей. Грабители захватили и сокровища Софийского дома – архиепископского управления. Торговые склады в городе тоже подверглись разграблению.

Это наводит на мысль, что Грозный устроил весь «Новгородский поход» для экстренного пополнения пустой государевой казны, а сдача Изборска и подброшенная грамота были не более чем предлогом. «Внеопричную» территорию царь считал чужой, поэтому имущество новгородских купцов и новгородской церкви он рассматривал как объект наживы. Однако характер самодержца был таков, что, войдя в исступление, он уже не мог ограничиться одним грабежом и не остановился, пока не насытился кровью и разрушением. Штаден рассказывает, что опричники зачем-то разломали все высокие дома и испоганили всё красивое: ворота, лестницы, оконные наличники. Товары, которые не могли увезти с собой, сожгли. Из 6 000 дворов в Новгороде уцелело не более тысячи. С этого момента прежний великий город окончательно приходит в запустение и больше уже не поднимется.

Покарав Новгород, царь пошел к Пскову, на который гневался еще сильнее. Тамошние жители приготовились к смерти.

Лучшим людям города было велено собраться. Летопись говорит, что они стояли перед государем, будто мертвецы. Но Иван внезапно обратился к ним с милостивыми словами и города не тронул, казнив лишь печерского игумена Корнилия и некоего старца Вассиана Муромцева (кажется, по подозрению в связи с изменником Курбским) да несколько десятков местных дворян – сущий пустяк после новгородского избиения.

Неожиданное милосердие душегуба так поразило современников, что немедленно возникла легенда, которую с разным количеством подробностей, в том числе явно сказочных, передают почти все источники.Будто бы, когда псковитяне встречали царя, один юродивый по имени Никола поднес Ивану вместо хлеба-соли кусок сырого мяса. Удивившись, государь сказал, что он христианин и мясного в пост не ест. Тогда блаженный якобы ответил: ты хуже делаешь, ты человеческое мясо ешь. И посулил царю множество несчастий, если он станет разорять Псков. Вскоре после этого у Грозного околел любимый конь. Иван, уже начавший было лить кровь, вспомнил о пророчестве и испугался.

Может быть, эта история и правдива – Иван Васильевич был суеверен. Однако, скорее всего, он просто уже пресытился казнями и торопился вернуться в столицу. В Пскове он оставался недолго, деловито ограбил местных богачей и церкви, не побрезговав снять колокола с крестами, и отбыл в Москву.

По возвращении Грозный, кажется, пожалел, что сгоряча разорил весь северо-запад собственной страны, и, как уже было рассказано, обвинил в подстрекательстве опричных предводителей – Басмановых, Вяземского и других. Погубители тверичей и новгородцев сами отправились на плаху и в застенок.

После Опричнины

Истребление опричной верхушки в 1570 году еще не стало концом Опричнины – там просто сменились предводители. Но вскоре у Ивана IV появилась серьезная причина усомниться в эффективности придуманной им системы «государства в государстве».

Это произошло после драматических событий 1571 года, когда Русь чуть не завоевали крымцы (об этом – в следующей главе). В ходе сражений выяснилось, что «земские» войска и полководцы бьются намного лучше опричников, которые, оказывается, годны лишь бесчинствовать над безоружными.

Как обычно, царь свалил вину не на систему, а на отдельных лиц. Новый глава опричной думы князь Михаил Черкасский (брат покойной Темрюковны) сел на кол; казни подверглись и другие деятели царской «гвардии».

В 1572 году Грозный упразднил Опричнину и вообще запретил вспоминать это слово (как будто народ по приказу мог забыть те страшные годы).

Оказалось, что охранный корпус, выведенный за рамки закона и наделенный особыми полномочиями, не способен стать опорой государства. Выражаясь современным языком, спецслужба не может заменить собой всю государственную машину, а управление посредством голого террора приводит к злоупотреблениям и развалу.

Вероятно, Ивану удалось бы изменить социальную базу самодержавия, попробуй он опереться на всё дворянское сословие в целом, но царь этого не сделал, да и не мог сделать, поскольку значительная часть дворян, в особенности провинциальных, была тесно связана с крупными вотчинниками – боярами и князьями.

В результате опричной «реформы» царь так и не создал новой опоры престола, а лишь расшатал и истерзал прежнюю, не лишив ее, однако, всей силы. Аристократия, запуганная и ослабевшая, все равно оставалась единственной хоть как-то функционировавшей административной инфраструктурой государства. До окончательного заката боярства было далеко; знати еще предстояло взять реванш.

Разочаровавшись в Опричнине, царь не окончательно отказался от деления Руси на две части – «свою» и «чужую», просто «государева» половина теперь стала называться «дворовой», то есть принадлежащей царскому двору.

В 1575 году Грозный проделал еще один небывалый трюк: снял с себя государево звание и передал его касимовскому хану Саин-Булату, которого года за два перед тем окрестили и нарекли Симеоном Бекбулатовичем.

Новая затея выглядела совершенным юродством. Грозный держался при потешном «государе» с шутовской приниженностью, скромно сидел среди бояр, «бил челом», называл себя «Иванцом Васильевым». Но воцарению Симеона предшествовала очередная оргия кровавых казней, так что у подданных не возникало никаких сомнений, кто в стране хозяин.

Симеон Бекбулатович. И. Сакуров

Странный маскарад длился менее года. Затем, якобы вняв мольбам подданных и будучи недоволен Симеоновым произволом, Грозный соизволил вернуться на престол, спровадив низложенного «монарха» из Москвы в Тверь.

«Произвол», который учинил Симеон Бекбулатович, заключался в том, что он приказал уничтожить все документы, на основании которых церковь владела землями. Вновь став царем, Иван выдал монастырям и епархиям новые грамоты, но они сильно отличались от прежних. Существует версия, что была осуществлена огромная жульническая афера, в которой временный «государь» исполнял роль прикрытия. Суть махинации излагает англичанин Флетчер: «К концу года заставил он нового государя отобрать все грамоты, жалованные епископиям и монастырям, коими последние пользовались уже несколько столетий. Все они были уничтожены. После того как бы недовольный таким поступком и дурным правлением нового государя, он взял опять скипетр и, будто бы в угодность церкви и духовенству, дозволил возобновить грамоты, которые роздал уже от себя, удерживая и присоединяя к казне столько земель, сколько ему самому было угодно. Этим способом он отнял у епископий и монастырей (кроме земель, присоединенных им к казне) несметное число денег: у одних 40, у других 50, у иных 100 тысяч рублей, что было сделано им с целью не только умножить свою казну, но также отстранить дурное мнение об его жестоком правлении, показав пример еще худшего в руках другого царя».

Такая замаскированная экспроприация могла понадобиться царю, потому что он готовился к военной кампании, призванной переменить ход бесконечной Ливонской войны, а денег кроме как у церкви взять было негде.

В последние годы «царская» половина страны чаще именовалась «уделом», и правила ею своя «удельная» дума, в которой вели дела новые фавориты: Нагие (родственники новой царицы), Богдан Бельский – племянник покойного Малюты и зять того же Малюты – Борис Годунов, то есть сплошь люди, не связанные со старой знатью, которую больной и одолеваемый страхами царь к себе не подпускал.

Казни в этот период не прекратились, но перестали быть массовыми и случались эпизодически.

Внешние и внутренние дела страны обстояли скверно. Царь недужил, дряхлел, стал всерьез подумывать о том, чтобы бросить свой «удел» и, забрав казну, эмигрировать в Англию.

Нечаянное убийство наследника престола, произошедшее в 1581 году, фактически означало, что древней династии наступает конец. Долгое и бурное царствование, когда-то блистательно начинавшееся, завершалось полным крахом.

Крымская проблема

Внутренние потрясения, которые истощали страну с начала Опричнины, сопровождались военными несчастьями, и худшее из них нагрянуло с юга.

Период междоусобицы, на время обезопасивший беспокойного южного соседа, завершился еще в начале 1550-х годов, когда верх взял Девлет-Гирей, двоюродный брат турецкого султана Сулеймана Великолепного. Новый хан правил твердой рукой и сумел привести в покорность татарских князей, однако первые его попытки поживиться за счет Руси были малоудачны.

В 1552 году, во время Казанского похода, он подошел было к русским рубежам, но не решился вступить в генеральное сражение с большим московским войском и бросил своего волжского союзника на произвол судьбы.

В 1555 и 1556 годах русские сами нападали на Крым, видимо, демонстрируя силу – чтобы Девлет-Гирей не вздумал вмешиваться в астраханские дела. Он и не вмешался.

Тихо вели себя крымцы и в первые годы Ливонской войны – пока Русь была сильна и одерживала победы. Мурзы и простые воины охотно ходили в походы, только если рассчитывали на легкую добычу, а тут надежды на нее не было.

Отношения оставались враждебными, но случались лишь эпизодические грабительские набеги (без этой подпитки бедный собственными ресурсами Крым существовать не мог).

В 1564 году, после первой серьезной ливонской неудачи русских, Девлет-Гирей предпринял уже серьезное вторжение в южные области, дойдя до самой Рязани, однако получил крепкий отпор и увидел, что Русь по-прежнему сильна.

Следующая попытка агрессии произошла только пять лет спустя и опять оказалась неудачной. Целью совместного крымско-турецкого похода была Астрахань, на которую пошла большая армия. Намерения у союзников были основательные. Они собирались даже прорыть канал между Доном и Волгой, чтобы турецкие корабли в будущем могли через Астрахань доходить до Каспия. Однако кампания была плохо организована и закончилась конфузией – турецкая артиллерия не сумела преодолеть обширные степные пространства.

Весной 1570 года, получая все новые и новые известия о русском неустройстве, Девлет-Гирей разграбил южные окраины, не встретив почти никакого сопротивления – царь был занят, в Москве шла очередная волна казней. Осенью крымцы пришли вновь, и на сей раз Грозный пошел на них сам, с большой армией, но орду не встретил – она ушла, не приняв боя.

Подозрительный Иван вообразил, что никакого нашествия не было и что его придумали очередные изменники с вредительскими целями. В гневе царь велел перекроить всю караульно-сторожевую службу южного рубежа.

Эта система оповещения, складывавшаяся десятилетиями, была разумно устроена и эффективна. Ненужная реорганизация привела ее в беспорядок. К тому же порубежные воеводы стали бояться кары за ложную тревогу. Сложилась ситуация, похожая на ту, что существовала на западной границе СССР накануне 22 июня 1941 года, когда демонтировали старую линию обороны, не дооборудовав новую, и строго карали за «провокационные» донесения о германской угрозе.

Кроме того, в Крым, спасаясь от репрессий, нахлынули перебежчики, в том числе из Опричнины, где царь проводил большую «чистку». Эти люди сообщили хану, что граница открыта. Некий сын боярский Кудеяр Тишенков пообещал, что проведет орду кружным путем прямо к Москве.

Весной 1571 года Девлет-Гирей повел на север огромное войско (если верить летописи, 120 тысяч воинов). Царь вышел встречать врага к Серпухову, но тут выяснилось, что татары предприняли тайный фланговый маневр и могут отрезать русское войско от Москвы. Испугавшись, грозный государь удалился сначала к себе в Александровскую слободу, потом еще дальше от столицы, и крымцы беспрепятственно подошли к Москве. Земские воеводы попытались отбиться, но после того как был смертельно ранен главнокомандующий князь Иван Бельский, организованное сопротивление прекратилось. Никто не помешал татарам окружить город и грабить его предместья.

Взять крепостные стены без артиллерии Девлет-Гирей не мог, да и не собирался. Он довольствовался тем, что не спеша и обстоятельно разорял окрестности. В посадах начались пожары. Сильный ветер перекинул огонь в Китай-город и Кремль, где взорвались пороховые склады. В панике и давке погибло множество теснившихся внутри горожан. Спасаясь от пламени, люди бросались в Москву-реку, которая «мертвых не пронесла».

Видя, что город весь выгорел, крымцы ушли в степь, уводя в рабство, как пишут, 150 тысяч пленных. Огромная, густо населенная столица обратилась в сплошное пепелище. Много лет спустя, в 1589 году, Флетчер увидит такую картину: «Число домов, как сказывали мне, во всем городе по исчислению, сделанному по царскому повелению (незадолго до сожжения его крымцами), простиралось до 41 500. Со времени осады города татарами и произведенного ими пожара (что случилось в 1571 году) земля во многих местах остается пустой, тогда как прежде она была заселена и застроена, в особенности же на южной стороне города … Таким образом, теперь Москва не много более Лондона».

Поражение было не только сокрушительным, но и унизительным – ведь царь даже не дал врагу сражения. Князь Курбский издевательски назвал Ивана «бегуном и хранякой [трусом] перед басурманским волком».

Хан отправил к Грозному гонца с оскорбительными словами и потребовал отдать Казань и Астрахань. Иван на Астрахань соглашался, на Казань – нет, и Девлет-Гирей объявил, что на следующий год придет уже не за добычей, а за «венцом и главой» русского царя. Окрыленный легкой победой, хан, кажется, и в самом деле вообразил, что может завоевать всю Русь. «Города и уезды Русской земли все уже были расписаны и разделены между мурзами, бывшими при крымском царе, какой кто должен держать, – сообщает Штаден. – При крымском царе было несколько знатных турок, которые должны были наблюдать за этим: они были посланы турецким султаном по желанию крымского царя. Крымский царь похвалялся перед турецким султаном, что он возьмет всю Русскую землю в течение года, великого князя пленником уведет в Крым и своими мурзами займет Русскую землю».

Летом 1572 года Девлет-Гирей привел войско, о численности которого летопись опять рассказывает небылицы, однако оно и в самом деле было очень велико – должно быть, сорок, а то и пятьдесят тысяч воинов. Известно, что в нашествии участвовали ногайцы, адыгейцы и даже контингент турецких янычар.

Теперь хан обошелся без обходных маневров. Он уверенно шел прямо на Москву, перед которой собрались все наличные русские полки: 12 000 дворянской поместной конницы, 3 800 казаков, 2 000 стрельцов и какое-то число никем не посчитанных ополченцев. Иван Грозный держался вдали от боевых действий, в своей Александровской слободе.

Примечательно, что в момент смертельной для страны опасности русским войском командовал земский полководец князь Михаил Воротынский, при котором вторым воеводой состоял опричник князь Дмитрий Хворостинин.

На реке Пахре, у села Молоди, всего в 50 километрах от Москвы, произошло одно из самых упорных сражений русской истории.

Битва состояла из двух этапов. На первом из них, 30–31 июля, атаковали крымцы. Они пытались взять «гуляй-город», в котором укрылись русские, отступившие перед лобовой атакой.Подробное описание этого передвижного оборонительного сооружения, часто использовавшегося московскими воинами той эпохи, оставил Джильс Флетчер: «Эта походная или подвижная крепость так устроена, что (смотря по надобности) может быть растянута в длину на одну, две, три, четыре, пять, шесть или семь миль, на сколько понадобится. Она заключается в двойной деревянной стене, защищающей солдат с обеих сторон, как с тылу, так и спереди, с пространством около трех ярдов между той и другой стеной, где они могут не только помещаться, но также имеют довольно места, чтоб заряжать свои огнестрельные орудия и производить из них пальбу, равно как и действовать всяким другим оружием. Стены крепости смыкаются на обоих концах и снабжены с каждой стороны отверстиями, в которые выставляется дуло ружья или какое-либо другое оружие… Ставят ее очень скоро, не нуждаясь притом ни в плотнике, ни в каком-либо инструменте, ибо отдельные доски так сделаны, чтобы прилаживать их одну к другой». Под огнем пушек и пищалей «гуляй-города» полегло множество татарских всадников, но и потери московской рати тоже были велики.Целый день Девлет-Гирей готовился к новому штурму, который состоялся 2 августа. Понимая, что в конном строю укрепление не взять, татары слезли с коней и бились пешими. Сеча была жестокой и длилась много часов. Оборону в «гуляй-городе» держал Хворостинин, а Воротынский вывел часть войска оврагами и нанес удар в тыл крымцам, что и решило исход боя. В сече погибли двое сыновей Девлет-Гирея, ногайский хан и множество мурз. Ночью Девлет ушел с остатками армии. Русские преследовали врага. Отступление превратилось в бегство, бегство – в избиение, так что в Крым вернулась только малая часть татарского войска.Дальнейшая судьба победителя при Молодях князя Воротынского была трагична. Царю не могло понравиться, что вся слава досталась «земцу». Курбский рассказывает, что менее чем через год князя схватили по обвинению в колдовском умысле на государя и что Иван собственноручно драл обвиняемому бороду и жег его угольями. От этих пыток Михаил Воротынский скончался.

В 1572 году судьба Руси висела на волоске. Истощение сил нации привело к тому, что разбойничье ханство, мелкий вассал Турецкой империи, собралось не просто обложить Русь данью, а завоевать ее. Несмотря на то что нападение не было неожиданным, огромное государство даже не сумело обеспечить себе численного преимущества в сражении. Благодаря стойкости русских воинов удалось отбиться, но сама ситуация свидетельствовала о том, что за годы Опричнины страна очень ослабела.

В последующие годы Девлет-Гирей уже не пытался покорить Русь, очевидно, поняв, что эта задача ему не по зубам, но грабительские набеги не прекращались. Чем хуже у Москвы шли дела в Ливонской войне, тем наглее вели себя степные хищники. Особенно разорительными были нападения 1580 и 1581 годов, когда обстановка на западе стала совсем скверной.

Вагенбург – европейский аналог русского «гуляй-города»

Война на западе

Победы закончились

Легко справившись со слабым Орденом, Русь оказалась в состоянии конфликта с другими претендентами на ливонское наследство: Польшей и Швецией. Ивану IV эти противники не казались опасными, поскольку оба королевства пребывали в незавидном состоянии. К тому же со Швецией, которая в это время втянулась в затяжную войну с Данией, можно было и подождать.

Иван решил начать с Польши, к ней у Москвы имелся старинный счет. Царь по-прежнему являлся «государем всея Руси» лишь по названию, поскольку значительная часть бывших русских земель все еще принадлежала Великому княжеству Литовскому. Очень возможно, что уверенный в своей силе Иван был даже рад предлогу начать с соседом-врагом войну, надеясь на скорую победу.

Взятие Полоцка (1563) подтвердило радужные ожидания; казалось, мечты о воссоединении Руси в древних «киевских» пределах скоро осуществятся. Но в начале следующего 1564 года ход войны переменился.

После неудачных переговоров с королевскими послами, от которых царь требовал невозможного (например, отдать Киев), московская армия в январе возобновила наступление, двигаясь на Литву двумя колоннами – от Полоцка и от Смоленска.

Литовский гетман Николай Радзивилл был вынужден действовать быстро, чтобы не дать противнику соединиться. 26 января он атаковал полоцкий корпус князя Петра Шуйского у местечка Чашники на реке Ула. Судя по цифрам литовских потерь, которые приведены в сохранившемся письме Радзивилла (всего двадцать убитых), настоящего сражения даже не произошло – русские были застигнуты врасплох на марше, их погубили беспечность и недооценка противника. Разгром был ошеломляющим. Князь Шуйский и еще несколько воевод погибли при отступлении, другие военачальники угодили в плен.

Второй русской рати, шедшей из Смоленска, пришлось поспешно отступить. Кампания была проиграна, едва начавшись.

Опять начались переговоры. Даже еще и теперь было не поздно заключить мир на выгодных условиях: король соглашался зафиксировать фактическое положение дел, при котором и порт Нарва, и Дерпт, и большой кусок Ливонии остались бы у Москвы.

Но Ивану хотелось воевать дальше. Предвидя, что это может вызвать в стране недовольство, он «укрепил дисциплину», установив с 1565 года опричную диктатуру, а для имитации всенародной поддержки созвал в 1566 году земский собор – как при «Избранной раде», да только времена теперь были совсем иные, страшные. Когда царь спросил у народных представителей, воевать ему дальше или нет, те, конечно, дали ответ, который от них требовался: «Стоять крепко».

Однако воевать обеим сторонам было нечем и не на что. Еще несколько лет попеременно велись то переговоры, то вялые боевые действия, и в конце концов в 1570 году Русь и польско-литовское государство заключили трехлетнее перемирие, оставшись каждый при своем.

Война со Швецией

Иван пошел на временное замирение с Польшей, потому что стал готовиться к войне со Швецией, должно быть, показавшейся ему более легким противником.

Во времена короля Густава, добившегося независимости от Дании, шведское королевство стало играть важную роль в Балтийском регионе, однако Эрик XIV (1560–1568), во многом похожий на Ивана IV, привел свою страну к упадку.