Сто дней до приказа

Солдатская повесть

1

…Я испуганно открываю глаза и вижу старшину батареи — прапорщика Высовеня.

— Вставай! Трибунал проспишь! — сурово шутит прапорщик.

За окошком не утро, а знобкая темень. Ежась и застегиваясь на ходу, ребята выбегают на улицу. Сквозь стекло видно, как на брусчатом батарейном плацу топчутся несколько солдат — зародыши будущей полноценной шеренги.

В казарме возле изразцовой печки стоит сердитый, со следами сна на лице замполит дивизиона майор Осокин. Время от времени он резко дергает головой, точно отгоняет надоедливую мысль. Это — тик, последствие контузии, полученной в Афгане.

Рядом с замполитом томится наш комбат старший лейтенант Уваров. Он пытается хмуриться, как бы недовольный неорганизованным подъемом вверенной ему батареи, но взгляд у него растерянный. В руках наш нервный комбат мнет и ломает свою гордость — фуражку-аэродром, сооруженную в глубоко законспирированном столичном спецателье.

— Давай, Купряшин, давай! — брезгливо кивает мне комбат Уваров. — Спишь, как на первом году! Защитничек…

— А что случилось? — совсем по-цивильному спрашиваю я, потому что часть мозга, ведающая уставными словосочетаниями, еще не проснулась. — Тревогу же на завтра назначили…

Старшина Высовень медленно скашивает глаза в сторону замполита, потом снова смотрит на меня, и в его взоре столько многообещающей отеческой теплоты, что я пулей срываюсь вниз, вмиг обрастаю обмундированием, на бегу опоясываюсь ремнем, вылетаю на улицу и врезаюсь в строй. Шеренга вздрагивает, принимая блудного сына, и замирает.

«Вот черт, — молча возмущаюсь я. — Второй день выспаться не дают!»

— В дисбате выспитесь! — обещает, вышагивая вдоль построенной батареи, старшина Высовень.

Нет никаких сомнений, что в школе прапорщиков его обучали телепатии.

— А что все-таки случилось? — спрашиваю я стоящего рядом со мной ефрейтора Зубова, механика-водителя нашей самоходки и неутомимого борца за права «стариков».

Зуб медленно поворачивает ко мне свое злое розовощекое лицо и не удостаивает ответом. Он вообще похож на злого поросенка, особенно теперь, когда остригся наголо, чтобы к «дембелю» волос вырос гуще. Скажите пожалуйста, какой гордый! Дедушка Советской армии и Военно-морского флота! Значит, все-таки вчерашний ночной приговор в каптерке — акция, как говорится, долговременная! Ладно, переживем.

Старшина Высовень останавливается перед строем, потягивается и с лязгом зевает. Но для чего нас все-таки подняли среди ночи?

* * *

Вчера, за час до подъема, меня разбудил чей-то шепот. В розовом утреннем свете казарма сияла, точно ее только что отремонтировали. Около коек, на табуретках, аккуратно лежало обмундирование, в черных петлицах единообразно поблескивали крестики артиллерийских эмблем. Рядом, на полу, стояли сапоги, обернутые вокруг голенищ серыми портянками. Возле каждого табурета — две пары сапог: одна — стоптанная, побывавшая в ремонте, другая — новенькая, с едва наметившимися морщинами. Дело в том, что койки у нас двухъярусные: внизу спят «старики», а наверху — молодежь.

Казарма, словно радиоэфир, наполнена разнообразными звуками: сонными вздохами, сладким посапыванием, тонким, почти художественным свистом, раскатистым храпом, невнятным бормотанием, наконец, отчетливым шепотом, который и разбудил меня. Разговаривали молодые — Малик из взвода управления и доходяга Елин, заряжающий с грунта из моего расчета. Их койки приставлены впритык, поэтому они были уверены, что их никто не слышит, но я разбирал каждое слово.

— Ты бы на сквозняк повесил! — советовал Малик.

— Я и повесил, — безнадежно ответил Елин. — Все равно воротник и манжеты сырые. Зуб теперь орать будет, что я плохо отжимал, а я вот — до мозолей выкручивал! — И он показал однопризывнику ладони.

— Может, обойдется! — успокоил Малик. — Все-таки праздник сегодня!

— Кому праздник, а кому… — Елин не договорил и ткнулся лицом в подушку.

— Терпи, будет и твой праздник!

— Не хочу я, не могу! — почти крикнул Елин.

— Не хочешь — заставят, не можешь — научат! — убежденно ответил Малик.

— Ребята, мы будем спать?! — возмутился из-под одеяла рядовой Эвалд Аболтыньш, еще два месяца назад разгуливавший «по узким улочкам Риги».

Никто не ответил, а через минуту все трое затихли: молодые засыпают мгновенно, им еще, как медным, служить до своего праздника, до своих ста дней!

Кто не тянул срочную, тот не поймет, что такое сто дней до приказа! А это значит, ты уже наполовину гражданский человек. Это значит, министр обороны не только выбрал ручку, которой подпишет приказ об увольнении в запас твоего призыва, но и обмакнул ее в чернила. Не знаю, может быть, маршал подписывает свои приказы каким-нибудь потрясающим «паркером» с золотым пером, но так уж считается: сначала он выбирает себе ручку, потом обмакивает ее в чернила, затем делает несколько пробных росчерков и наконец ставит автограф на известном каждому солдату документе, где есть такие священные слова:

«В соответствии с законом СССР „О всеобщей воинской обязанности“ приказываю:1. Уволить из рядов Советской Армии, Военно-Морского флота, пограничных и внутренних войск в запас в октябре — декабре 198… г. военнослужащих, сроки действительной военной службы которых истекают до 1 января 198… г.»

Затем идет второй пункт — о новом призыве, а за ним третий:

«Приказ объявить во всех ротах, батареях, эскадрильях и на кораблях».

Трижды, стоя в строю, я слышал эти слова, трижды провожал «стариков» домой.

Через сто дней мой приказ!

Накануне всегда идут разговоры о том, что уж в нынешнем году и приказ, и увольнение будут раньше обычного и что на это имеются веские внутри- и внешнеполитические причины. Слухам верят, хотя они еще ни разу не оправдались. Но так или иначе, а «дембель», говоря словами старшины Высовеня, «неотвратим, как смерть»!

Первыми узнают о приказе писари и сразу сообщают благую весть своим землякам. Под страшным секретом. Естественно, через полчаса об этом знает уже вся часть. Вскоре приказ появляется в печати, и начинается настоящая охота за газетами. Неизвестно, каким образом, но только номера с текстом приказа исчезают даже из подшивок, хранящихся в кабинетах командира и замполита полка. А ефрейтор Симаненок (он уволился весной) просто-напросто делал на этих газетах маленький солдатский бизнес. Примерно через неделю после всеобщего ажиотажа, когда кое-кто отчаивался украсить свой дембельский альбом заветной вырезкой, Симаненок получал из дому здоровенную бандероль, набитую самыми разными газетами от одного-единственного числа. Понятно, от какого. И еще: выпуск с приказом на первой полосе был единственным номером многотиражки «Отвага», расходившимся мгновенно и полностью. В любое другое время нашу газету (ребята называют ее «Стой, кто идет?!») можно наблюдать в самом неожиданном виде и в самом неожиданном месте.

Итак, узнав о приказе, «старики» мчатся в лес — ставить дембельские кресты, сколоченные доски или сучья, к которым прибиты дощечки с надписями. Например:

Мл. сержант Коркин А. Ф.

1982–1984

Служи, сынок, как дед служил,

А дед на службу положил!

Главное — присобачить крест на дереве как можно выше. В прошлом году один «старик»-верхолаз грохнулся и попал не домой, а в госпиталь.

Вечером события разворачиваются следующим образом: у «стариков» к приказу всегда припасены трассеры и сигнальные ракеты, поэтому, как только стемнеет, то в одном, то в другом месте небо прошивают огненные пунктиры. Офицеры бранятся, принимаются искать виноватых, но больше для виду, ибо все понимают: таков давний солдатский обычай.

Но самое главное начинается после отбоя: «старики», которые с этой минуты становятся «дембелями», возводят всех остальных в очередные звания неписаной казарменной иерархии. Делается это при помощи обыкновенного уставного ремня. Каждый получает по конкретному месту столько ударов, сколько месяцев отдано родным Вооруженным силам.

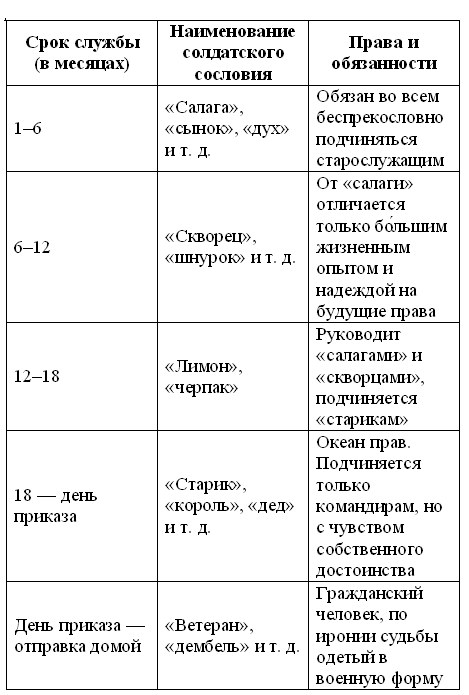

Когда я учился в школе, у нас был преподаватель истории — жуткий зануда. Он всегда заканчивал урок предложением начертить «табличку на полстранички» и таким образом закрепить новый материал. С тех пор я могу свести к табличке все что угодно, даже нашу солдатскую жизнь. Выглядеть это будет примерно так:

| 1–6 | «Салага», «сынок», «дух» и т. д. | Обязан во всем беспрекословно подчиняться старослужащим |

| 6–12 | «Скворец», «шнурок» и т. д. | От «салаги» отличается только бо́льшим жизненным опытом и надеждой на будущие права |

| 12–18 | «Лимон», «черпак» | Руководит «салагами» и «скворцами», подчиняется «старикам» |

| 18 — день приказа | «Старик», «король», «дед» и т. д. | Океан прав. Подчиняется только командирам, но с чувством собственного достоинства |

| День приказа — отправка домой | «Ветеран», «дембель» и т. д. | Гражданский человек, по иронии судьбы одетый в военную форму |

«Старик» — это сладкий сон после подъема (пока не придет старшина), это лучший кусок за длинным солдатским столом, это право не поднимать ногу, когда батарея идет строевым шагом (за тебя колотят подошвами молодые), это полная свобода от мелкого быта и возможность полностью отдаться мечтам о «дембеле» (если надо, подошьет подворотничок или простирнет гимнастерку молодой), это… Это еще десятки различных привилегий, превращающих тебя в особое существо и придающих походке рассеянную величавость, а лицу — сонно-высокомерное выражение. Честно говоря, большинством этих прав я не пользуюсь — не по мне… Не могу, например, как ефрейтор Зубов, заставить молодого всю ночь стирать мое «хэбэ», а потом костерить за то, что гимнастерка к утру не высохла, хотя год назад то же самое проделывали с ним, Зубом. Но самое грустное и непонятное заключается в том, что всего лишь через год этот насмерть перепуганный Елин станет неторопливо-суровым двадцатилетним «стариком» и будет гонять такого же ошалевшего парня — свое сегодняшнее подобие!

Но только ничего этого я не увижу: через сто дней приказ, потом самые томительные дни до отправки партии уволенных в запас, а потом… Я уже чувствую острый, волнующий запах «гражданки», и просыпаться, наверное, в последнее время стал так рано, чтобы со вкусом помечтать о ней. Я почти два года не пил газировку из фыркающего автомата, не бродил по осенней Москве! Почти два года… Неужели прошло два года?!

2

Старшина Высовень останавливается перед строем, потягивается и с лязгом зевает. Но для чего нас все-таки подняли среди ночи?

Выстроившись в две шеренги, мы стоим вдоль освещенных окон казармы. Над головой чернеет брезент ночного неба, весь в маленьких дырочках звезд. В окно видно, как замполит Осокин, дергая головой и наливаясь багровостью, распекает старшего лейтенанта Уварова, а тот молчит, играет желваками и вот-вот сломает маленький, искусно скошенный вниз козырек спецфуражки.

— Это не служба, а цирк зажигает огни! — ворчит старшина Высовень. — Прыгаешь, как клоун.

У прапорщика медно-рыжие волосы и здоровенные кулаки, которыми, если использовать их в мирных целях, можно забивать сваи.

— Товарищ старшина, — покачиваясь на мысках, ленивым голосом спрашивает рядовой Чернецкий. — Разрешите обратиться?

Валера Чернецкий, мой однопризывник, вычислитель взвода управления, пришел в армию со второго курса института, якобы по причине сложных философско-этических исканий. Но я почему-то думаю, призвался он в результате банальной академической задолженности.

— Обращайся, — разрешает Высовень, несколько удивленный и настороженный уставной церемонностью Валеры.

— В какой связи нас подняли? — интересуется Чернецкий. — Может быть, досрочно увольняют в запас?

— В честь ста дней! — добавляет Зуб.

— Домой теперь только через дисбат! — ласково повторяет старшина свою странную угрозу.

— Не нравится мне все это! — тихо вступает в разговор рядовой Камал Шарипов, наводчик нашего расчета. — Очень не нравится. Елки-моталки!

Когда два года назад мы познакомились с Камалом в карантине, куда он прибыл из высокогорного кишлака, русский язык был ему почти неведом, а теперь Шарипов владеет великим и могучим совершенно свободно и особенно полюбил сильные выражения, уходящие корнями в самые рискованные глубины народного словотворчества.

— А мне, мужики, сегодня дембель снился! — вступаю в общую беседу и я.

Но они словно не замечают меня. Ах, ну конечно, по приговору «стариковского» суда с этой ночи и до первой партии я поражен во всех правах и разжалован в «салаги».

А ведь странный был сон, какой-то вывернутый наизнанку! И Лена… Она не снилась мне давным-давно, с тех самых пор…

— Батарея! — зычно командует старшина Высовень. — Равняйсь! Смир-рно!!!

* * *

…Дома родня еще догуливала на моих проводах, в который раз пропуская перед чаем «по последней». Бабушка и тетя Даша помогали на кухне маме мыть посуду, а дядя Петя, по своему обыкновению выломившийся из компании в самый разгар торжества, лежал на диване и храпел, словно бенгальский тигр. На письменном столе возвышался набитый вещевой мешок, в духовке доходила дорожная курица. Одним словом, от готовности к труду до готовности к обороне оставался всего шаг.

Я пошел провожать Лену до метро. Технички, орудуя большими, похожими на телеантенны щетками, уже заканчивали подметать мозаичные полы. Взявшись за руки, мы стояли на платформе, ожидая, когда в тоннеле покажутся огни поезда, потом в последний раз поцеловались по-настоящему, и Лена вошла в совершенно пустой вагон. С резиновым стуком сомкнулись двери, молоденький машинист, значительно взглянув на меня, легко впрыгнул в кабину и крикнул кому-то: «Вперед!»

Вернувшись домой, я долго не мог заснуть и даже выходил на лестничную площадку покурить. Когда же я снова лег, в комнату заглянул отец и сказал:

— Ишь, разволновался. Подумаешь — два года! Раньше двадцать пять лет служили! Или ты из-за Ленки?

Недоумевая, как это люди служили по двадцать пять лет, я уснул…

…Наутро, еще затемно, мама, отец и я пришли, а говоря точнее, прибыли на стадион «Замоскворечье». В моем кармане лежала изукрашенная печатями повестка, в которой говорилось, что я призван на действительную военную службу и зачислен в команду № 44. Кроме того, согласно повестке, я был одет по сезону в исправную одежду и обувь (отцовское вытершееся пальто и старые суконные ботинки), имел короткую прическу, а также имел при себе пару нательного белья, полотенце, вещевой мешок для укладки личных вещей, ложку, кружку и туалетные принадлежности. Кроме того, я имел бледный вид человека, которого уносит течением судьбы в неизведанном направлении.

Вокруг пульсировала толпа призывников и провожающих, напоминавшая народные гулянья в районном ПКиО. Бренчали гитары, всхлипывали баяны, временами толпа образовывала круг, в который, визжа, как «скорая помощь», влетала какая-нибудь тетка и с частотой отбойного молотка исполняла неразборчивые частушки. Периодически кто-то взрывался «не-плачь-девчонкой», но довольно быстро запутывался в словах. Волосатый парень рвал гитарные струны и пел заунывно-тоненьким голосом:

Только две зимы, только две весны

Ты в кино с другими не ходи-и-и…

При этом он умоляюще поглядывал на ярко заштукатуренную подругу.

В толпе, где провожающих собралось в десять раз больше, чем провожаемых, призывника можно было узнать сразу: во-первых, по нелепой, словно из вторсырья, одежде, а во-вторых, по выражению лица: «Мол, что же это делается? Жил — не тужил: работал, учился, в магазин бегал, на свиданки ходил… А что дальше будет?» Я выглядел как все, даже, наверное, еще хуже, потому что не было Лены. Даже в такой день она опаздывала. Но все обошлось — сначала приехал мой школьный товарищ Мишка Воропаев, а потом я различил в толпе грустное-прегрустное лицо Лены.

Мишка скорбно обнял меня, сказал несколько ободряющих слов моим родителям, а потом ненавязчиво обратил внимание собравшихся на тот факт, что прямо отсюда он поедет на занятия в институт. Тот самый институт, куда я не добрал полбалла. Потом все вместе мне давали советы, сводившиеся к тому, что ноги нужно держать в тепле и не брать ничего в голову. Мама ни с того ни с сего заговорила про какие-то гостинцы, словно я уезжал в пионерский лагерь, а не в армию. Какой-то дядька с красной, будто бы крапленой, физиономией, заслышав, как меня поучают, отшатнулся от своей группы и тоже дал совет: «Не разевай рта и не лезь, куда не просят…»

Затем мои провожающие деликатно отошли в сторону, создавая условия для прощания с Леной. У нас все было решено: за два года подойдет очередь на кооператив, родители обещали скинуться. Кроме квартиры, все было совершенно определенно и не вызывало никаких сомнений. Временами я чувствовал себя героем популярной песни «Лебединая верность». Писать друг другу мы уговорились два раза в неделю (каждый день — это несерьезно!). Таким образом, получалось: 2 × 104 = 208. Через 208 писем я должен был вернуться. Это Лена здорово придумала — считать не дни, а письма! От нее я получил 38 писем, ровно по два в неделю… И хватит об этом!

Потом мы снова прощались все вместе, пока не появился офицер, подавший команду строиться. Уже в воротах я оглянулся и запомнил навсегда: ссутулившиеся родители, Лена с черной струйкой потекшей туши на щеке, Мишка, переминающийся с ноги на ногу и поглядывающий на часы.

Наконец, решительно и непоправимо оторвав от провожающих, нас загрузили в КрАЗ с брезентовым верхом и повезли в райвоенкомат, расположенный недалеко от стадиона. Поначалу мы молча тряслись и подпрыгивали на выбоинах образцового города, а потом вдруг откуда-то из полутьмы крытого кузова раздался нетвердый голос, предупредивший нас, что в военкомате первым делом будут шмонать на предмет спрятанного спиртного. Информация точная и получена от старшего брата этого самого нетвердого голоса… И тут же в разных местах дребезжащего мрака засветились огоньки, запахло горелой пластмассой и послышалось торопливое бульканье. В этот самый миг машина остановилась и, щурясь от яркого света, мы увидели друг друга: нас можно было принять за группу репетирующих горнистов.

— Не опузырьтесь! — равнодушно посоветовал прапорщик, откинувший брезент.

Но что самое удивительное: у входа в военкомат совершенно в том же составе толпились провожающие. Я успел разглядеть маму, отца, Лену. Нас построили в длинном коридоре, основательно проверили вещмешки и радостно конфисковали бутылки со спиртным. Затем мы снова набились в грузовик и на глазах у провожающих поехали. Но это была военная хитрость. Повозив по городу, нас доставили назад к военкомату, где теперь не было ни души.

Потом, как ученики за партами, мы сидели в ленинской комнате, и пузатый капитан вручал нам военные билеты. У одного парня вышла какая-то заминка с оформлением документов, и ему было приказано прийти завтра. Мы глядели ему вслед так, как, наверное, смертники смотрят вслед помилованному. До последнего момента я надеялся на чудо и даже отчетливо представлял, как мчусь переодеться домой, потрясаю своим звонком маму и встречаю изумленную Ленку возле ворот техникума. Целый день вольной жизни! Кстати, мои надежды питал реальный факт: фотографию-то для военного билета я не сдавал…

— Купряшин!

Я подошел к учительскому столу толстого капитана.

— Алексей Николаевич. Все верно. Получи!

В билет была вклеена карточка двухлетней давности, когда я оформлял приписное свидетельство. Лицо на снимке, словно сознавая свою предательскую сущность, выглядело нагловато-смущенным…

Тогда мне казалось, я не забуду ничего, ни единой детальки. Но вот еще не прошло и двух лет, а многое уже выветрилось. Вообще, я заметил, что память сохраняет только как бы общее впечатление от происходящего и несколько ярких эпизодов, на которых это впечатление держится. И еще я заметил: в зависимости от того, как потом складывается жизнь, меняются и воспоминания — их держат уже иные, выплывшие откуда-то из глубины эпизоды. Не знаю, может быть, и я буду однажды вспоминать все это по-другому, не так, как сегодня…

Двое суток мы сидели на городском пункте, где впервые ко мне пришло знакомое каждому солдату ощущение несвободы, когда твое внутреннее состояние, настроение не имеют никакого отношения к твоему поведению, подчиненному теперь приказам командиров и начальников. И хотя некоторые ребята, рисуясь, говорили, будто до принятия присяги можно выкинуть что угодно — хоть домой сбегать, конечно, никто ничего не предпринимал.

Вскоре прошел слух: деньги в часть везти нельзя — не положено. И в течение двух дней мы не вылезали из буфета, оппиваясь «Байкалом» и объедаясь эклерами, изображая из себя кавказских людей, для которых самая мелкая разменная монета — рубль. Особенно наша щедрость сказывалась на благосостоянии парикмахеров, расправлявшихся двумя-тремя движениями жужжащей машинки с самой роскошной шевелюрой. Клиенты все прибывали, а в углу парикмахерской росла метровая куча разномастных волос.

На городском пункте я познакомился с Жориком Плешановым. Ему родители дали с собой громадную жареную утку, а первое время домашней еды было у всех навалом, и он никак не мог найти помощника, пока не обратился ко мне. Поедая водоплавающую, мы рассуждали о жизни. Оказалось, Жорик закончил недавно полиграфический техникум, и все его раздумья о судьбе склонялись к одной мысли: государству невыгодно такого замечательного специалиста, как он, отрывать на целых два года от производительного труда. Очень скоро он убедил, что и в моем случае наше мудрое и гуманное общество совершило непростительную ошибку, не дав мне еще одну попытку для поступления в институт, откуда я несомненно вышел бы уникальным специалистом. Так, незаметно мы чуть не впали в скверный пацифизм, но нашу беседу услышал какой-то офицер и объяснил нам командным голосом, что ни одна страна на военной мощи не экономит и что если мы в самом деле заботимся о выгоде государства, то сначала должны думать, а потом уже говорить…

К концу второго дня появился капитан с длиннющим списком, где были и наши с Жориком фамилии. Мы снова набились в машины с брезентовым верхом и через полчаса оказались в части недалеко от Центра. В военном обиходе это называется «карантин». Из окон казармы была видна муравьиная жизнь города, казавшаяся воплощением головокружительной, ничем не ограниченной воли. Армейский карантин, между прочим, ничего общего не имеет с карантином, запомнившимся по школе и пионерским лагерям. Хотя, в общем-то, нас, зараженных штатской расхлябанностью и легкомыслием, в самом деле нужно было подержать в изоляции, пока лошадиные дозы армейской дисциплины не убьют опасный для военного человека вирус «гражданки».

Карантин складывался из медицинских осмотров, экипировки, строевой подготовки и т. д. Помню, как, зазевавшись (обычное мое состояние до армии), я не успел вместе со всеми получить обмундирование и целый день мучился среди новеньких шинелей в замурзанном отцовском пальтеце, пока начальник карантина не приказал «одеть этого разгильдяя».

Ночью, после медосмотра, меня растолкал Жорик и сообщил, что, по разговорам, нас собираются загнать в такую глушь, где, кроме забора, нет никаких достопримечательностей. Выход один — застрять в карантине до следующей партии, которую, по тем же слухам, должны направить в знаменитую дивизию, прошедшую с боями до Померании и со славой вернувшуюся в Подмосковье. Как застрять, Жорик тоже знал: нужно симулировать какое-нибудь серьезное заболевание.

Ни грипп, ни желудочное расстройство, легкомысленно предложенные мной, не подходили. Тут нужно было нечто особенное, парализующее многолетний опыт военврачей. И Плешанова осенило! Всю оставшуюся ночь мы мучительно вспоминали читанные в «Здоровье» и слышанные от пострадавших симптомы спасительного недуга, а утром поскреблись в дверь врача. Жорик, краснея и запинаясь, стал излагать выстраданные нами приметы пикантной болезни. Седой, краснолицый капитан с золотыми змеями в малиновых петлицах слушал нас очень внимательно, сочувственно и даже задавал наводящие вопросы:

— И утром тоже?

— Утром особенно, — признавался Плешанов.

— Та-ак. А у товарища?

— И у товарища.

— Та-ак. А где же вы с ней познакомились?

— В кино.

— Та-ак. И адреса не знаете.

— Не знаем.

— Та-ак. А приметы помните?

— Конечно. Высокая, полная (Жорик выставил вперед два локтя). Справа, на нижней челюсти — золотой зуб.

— Зуб или коронка? — встрепенулся капитан.

— Зуб! — убежденно подтвердил мой приятель.

— А ты как думаешь? — Врач испытующе поглядел мне в глаза.

И тут с отчетливым ужасом я понял, что капитан давно обо всем догадался и просто-напросто издевается над нами. Подхватив недоумевающего Жорика, я попятился к двери, но, вопреки ожиданиям, военврач не стал нас ставить по стойке «смирно» и вызывать начальника карантина, а только спросил вдогонку:

— Швейка-то вы хоть читали?

— Читали, — ответил еще ничего не понявший Жорик. — Но давно, в детстве.

— В детстве нужно «Буратино» читать! — гаркнул капитан и пристукнул рукой по столу, зазвеневшему никелированными инструментами…

Еще помню, как поздно вечером нестройной колонной нас вели мыться в пустые районные бани, и по пути, умолив сержанта, я, задыхаясь, носился по переулкам, ища работающий телефон. А потом, уже бросив монету и прижав к уху гудящую трубку, никак не мог вспомнить номер. У Лены почему-то никто не подходил, у моих было намертво «занято». В конце концов я дозвонился до Мишки Воропаева и загнанно объяснил, где находится наш карантин, а на следующий день на КПП уже разговаривал с мамой и Леной, жалостливо смотревшими на меня.

— У вас, наверное, плохо кормят? — спросила мама у дежурного по КПП.

— Нормально кормят. Через два года он у вас ни в одни штаны не влезет! — успокоил офицер и попросил закругляться.

Он оказался прав: сегодня со всей ответственностью можно констатировать, что в армии я увеличился на два размера, и роскошные серые брюки «бананы», купленные перед самым призывом, теперь на меня не налезут. Как говорит старшина Высовень, хорошего человека должно быть много!

С едой связана еще одна история. На второй день карантина у меня потерялась взятая из дома ложка. Эта утрата, совершенно незаметная на гражданке, привела к самым тяжелым последствиям. Ели по команде, непривычно быстро. И когда наконец, дорубав порцию, сосед отдавал мне свою, до блеска облизанную ложку и я с бешеной скоростью начинал хлебать щи, раздавалась команда: «Встать!» Запихнув в себя самый большой ломоть (выносить хлеб из столовой не положено) и горько взглянув на недоеденное, я выходил строиться. С большим трудом мне удалось отыскать чью-то сломанную пополам супочерпалку с выцарапанными на ней словами: «Бери больше — кидай дальше!» Стянув сломанные концы нитками, я принялся наверстывать упущенное — черпать и так далее. Именно тогда стало ясно, что в армии нельзя разевать рот, разве только в двух случаях: когда ешь и когда стреляешь из пушки.

Еще был у нас в карантине чернявый сержант, и звали его почему-то «Паща» — наверно, из-за того, что сам он вместо «ш» произносил «щ» — «тущи свет». А между двумя рядами коек проходила выложенная керамической плиткой дорожка — «БАМ», которую постоянно кто-то мыл. «Паща» величаво прохаживался вдоль «БАМа» и зорко высматривал очередную жертву — процесс наведения чистоты не должен был прерываться ни на миг. Поводом могла послужить любая оплошность: сидишь на койке, жуешь в неположенное время, смеешься, тоскуешь и т. д. «Ты — моешь!» — сладострастно констатировал сержант и указывал черным ногтем на провинившегося. За неделю карантина я драил «БАМ» шесть раз…

Еще помню, как трудно и зябко было вставать в 6.00, щурясь на резкий ядовито-желтый свет, и, дрожа от озноба, стремительно одеваться, кое-как наматывая портянки, чтобы потом, после переклички, с неумелой аккуратностью перемотать их раз десять, но так и не добиться уставного результата…

А перед самой отправкой приехал фотограф, чтобы запечатлеть нас, так сказать, на первом этапе армейской жизни. Один добродушный «старик» любезно предлагал желающим сняться в его дембельском кителе — два ряда значков, твердые с золотыми лычками погоны. Теперь, когда я смотрю на фотографию, мне смешно и грустно: очень уж странное сочетание — растерянный взгляд, испуганно-заострившиеся черты и чудо-китель.

Никогда не забуду длиннющий, с фантастическими сквозняками коридор аэропорта и странное обращение «воины». Стюард показал рукой на кресла и сказал: «Ну что, воины, рассаживайтесь!» Я сначала думал, он смеется, но оказалось, это — официально принятая форма обращения к рядовому и сержантскому составу Советской армии. «Ну что, воин, поехали!» — сказал я себе, когда Ил-62, стремительно протрясясь по бетонной полосе, вдруг замер в полете.

3

— Батарея! — зычно командует старшина Высовень. — Равняйсь! Смир-рно!

Из казармы медленно выходит замполит Осокин, он с тяжким укором вглядывается в наши лица. Следом за майором плетется комбат Уваров, похожий в своей суперфуражке на обивочный гвоздь. Выдвинув подбородок и морща тонкий нос, он пристально рассматривает наши сапоги.

Прапорщик мощным строевым шагом подходит к начальству и докладывает:

— Товарищ майор, шестая батарея по вашему приказу построена!

До срока пожелтевший лист, плавно вращаясь, опускается на черный погон командира нашей самоходки невозмутимого сержанта Титаренко. В другую пору его бы непременно пихнули в бок, мол, домой старшим сержантом поедешь! Но сейчас никто не обращает на это внимания, и только ласковый теленок Малик из молодого пополнения двумя пальцами, с почтением, снимает листик с былинного плеча сержанта.

Офицеры тихо совещаются. Мы терпеливо ждем мудрых приказов командиров и начальников.

— Слушайте, а может быть, нас хотят куда-нибудь перебросить? — испуганно шепчет наш каптерщик рядовой Цыплаков.

Цыпленок — приземистый парень, покрытый такими густыми веснушками, что они слились в большие желтые пятна. Кроме того, Цыпленок и двигается как-то по-птичьи: короткими, резкими рывками. Служит он восьмой месяц, но его лично знает даже командир полка, потому что Цыпленок в свои восемнадцать лет женат, имеет дочь, а кроме того, чуть ли не в день призыва заделал себе второго беби-киндера и теперь с нетерпением ждет, когда жена родит, и его, как отца двух детей, уволят в запас досрочно.

— Ага, перебросят, — соглашается Шарипов. — Куда-нибудь повыше, где скребутся мыши!

— Парни, я же серьезно…

— Цыпленок, — вздыхает Чернецкий, — у тебя летальная дистрофия мозговой мышцы! Если что — мы бы сейчас под полной выкладкой стояли! А ты бы еще ящик с патронами на горбу держал. Понял?

— Разговоры в строю! — прикрикивает старшина Высовень.

«Совет в Филях» закончился: замполит Осокин медленно идет вдоль строя, Высовень и Уваров, оказавшись рядом, с пониманием переглядываются.

Наконец замполит останавливается и громко спрашивает:

— Кто видел рядового Елина после шестнадцати часов?

Я чувствую, как рядом вздрагивает и напрягается Зуб.

…И мне снова вспоминается вчерашнее утро.

* * *

Наверное, я бы еще долго восстанавливал в памяти тот перелет из гражданской жизни в жизнь армейскую, но внизу, скрежеща пружинами и чертыхаясь, завозился Зуб. Он крутился так и эдак, сворачивался калачиком, перетягивал одеяло с ног на голову и обратно, но никак не мог согреться.

— Е-е-елин! — не выдержав мучений, застонал он. Ответом ему было молчание.

— Е-елин! — уже с раздражением повторил ефрейтор.

Но «салаги» спят как мертвые.

— Елин! — заорал Зуб и пнул ногой в сетку верхней койки, где лежал заряжающий. Тот испуганно свесился вниз:

— Чего?

— Чего! Чего! Не добудишься… Возьми у Цыпленка ключи и принеси из каптерки шинель. Холодно, вот чего!

Елин неумело, ударившись ногой о тумбочку, спрыгнул на пол, морщась, задвинул ноги в огромные сапоги и прогрохотал к двери.

— Тише, чудило, всю казарму разбудишь! — крикнул ефрейтор вдогонку и, повернувшись ко мне, пояснил: — Вчера в кочегарке помылся, никак не согреюсь…

Между прочим, мыться у друзей-истопников под душем, а не в бане вместе со всеми — одна из «стариковских» привилегий.

— Холодновато сегодня, — согласился я. — Зато праздник!

— Да, Лешка, сто дней! Скоро домой… Помнишь, когда дембеля свои «сто дней» отмечали, казалось, у нас такого никогда не будет! А видишь — дождались!

Пока мы беседовали, вернулся Елин, неся в руках сапоги:

— Цыплаков говорит, старшина не велел выносить шинели из каптерки!

— Передай Цыпленку, что я его убью! Понял?

Елин вздохнул и снова ушел.

— «Салаги» пошли бестолковые, — пожаловался Зуб. — Ни черта не понимают, спят на ходу…

Зуба я знал с первых дней службы и хорошо помнил, как он прославился на всю часть, уснув в строю во время праздничного развода, посвященного Дню артиллериста. А что выделывал с молодым Зубом мрачный чечен Мазаев, уволившийся из батареи год назад!

Однажды, на заре нашей туманной армейской юности, я был свидетелем такой ситуации. Забегаю в казарму и вижу: мохнатая дембельская шинель распялена на швабре и прислонена к печке, а мимо этого чучела грохочущим парадным шагом курсирует Зуб и старательно отдает честь.

— Ты чего? — удивился я.

— Мазаев… — на ходу, держа равнение на шинель, объяснил он. — Я в бытовку не постучавшись вошел. Теперь вот до самого ужина…

Еще Мазаев любил «проверять фанеру» — бить молодых в грудь кулаком. Все мы в синяках ходили, а на Зубе вообще живого места не было.

Это было полтора года назад. А теперь все наоборот: молодым нет покоя от возмужавшего и посуровевшего Зуба.

— Распустились салабоны! — с пенсионерской угрюмостью продолжал Зуб. — Им бы сюда Мазаева, они бы жизнь узнали!

— Да ладно, — успокоил я. — Елин тебе полночи «хэбэ» стирал, а ты еще зудишь!

— Ну и что! А сколько я перестирал, сколько перегладил! Теперь его очередь! Ты, Лешка, молодых жалеешь, как будто сам «сынком» не был, — начал заводиться ефрейтор. Он бы еще долго нудил про «борзость» призывников, про пошатнувшееся единство ветеранов батареи, про наступление замполита на «права стариков», но тут вернулся с шинелью Елин.

— Тебя за атомной войной посылать! — заорал Зуб.

— Цыплаков забыл, куда ключи спрятал, — обидчиво оправдался посыльный и, словно ища поддержки, посмотрел на меня красными от недосыпания глазами.

— Ладно, свободен, — помиловал ефрейтор и, взяв шинель, стал устраиваться потеплее. — Если «хэбэ» будет мокрое — убью! — добродушно зевая, добавил он.

И Елин, который уже почти взгромоздился на свой ярус, обреченно вздохнул, тяжело спустился вниз и поплелся в бытовку…

Я снова остался один, на душе было скверно, и, рассматривая синевато-белый потолок, напоминающий бесчисленными трещинками школьную контурную карту, я постарался вспомнить что-нибудь хорошее. И вспомнил…

Однажды мы поехали с Леной за грибами и, хотя лес ломился от опят, возвращались совершенно пустые, но с опухшими от поцелуев губами. В электричке мы рассматривали перегруженных грибников и улыбались друг другу. От любви и свежего деревенского воздуха моя городская голова шла кругом; казалось, я слышу, как шумит бегущая внутри меня кровь.

Потом мы еще долго прощались возле Лениного подъезда. Прощались так долго, что я проспал на работу. Между прочим, перед самой армией, после неудачного поступления в институт, я немного поработал на заводе. После смены мы штурмовали автобус, останавливавшийся возле проходной, и всем скопом ехали до метро. Там толпа знакомых попутчиков уменьшалась, а на первой же пересадке рассеивалась вовсе. Домой я приезжал один. Это очень похоже на путь призывника в часть. Сначала вся партия прибыла в округ, и на сборном пункте мы ждали офицеров, набирающих молодых в свои части. Периодически возникали разговоры о том, что какой-то старший лейтенант подбирает ребят для спортроты: кормежка «от пуза», никаких нарядов, знай тренируйся! Пока шла прикидка своих спортивных возможностей и путем самовзвинчивания полученный давным-давно третий юношеский разряд превращался в первый мужской, выяснялось: искатель чемпионов уже набрал команду и уехал. Потом то же самое повторялось с художниками, танцорами и т. д.

До места назначения мы с Жориком шли неразлучно и уже строили планы совместной службы, как в самый последний момент судьба легким движением руки разрушила все наши надежды: я попал в артполк, Жорик — в дивизионную типографию.

Часа в три ночи мы въехали в ворота части и сразу же нас отправили в баню — «смывать гражданские грехи», а потом, когда мы застилали койки, в казарму зашел полусонный, в накинутой поверх белья шинели младший сержант.

— Из Саратова есть кто-нибудь? — поинтересовался он. Никто не ответил. — Жалко! В третьей партии ни одного земляка нет, — расстроился гость. — Ладно, спите пока. Завтра службу узнаете!

Позже я заметил, что в армии у ребят всегда обостряется почти исчезнувшее на гражданке чувство землячества. Земляк, по-солдатски «зема», — это близкий человек. Иногда встретишь на учениях парня из неведомой подмосковной деревни Алехново и смотришь на него так, будто всю жизнь прожил с ним на одной лестничной площадке. Редкий старослужащий обидит своего молодого земляка, а уж если вы одного призыва, да еще с одной партией приехали — тут уже дружба до гроба!

На следующий день, как и обещал саратовец, мы узнали службу, потому что началась школа молодого бойца. Не забуду, как умирал во время первого кросса, как на перекладине мог изобразить только одно упражнение, которое прапорщик Высовень назвал «в лапах садиста». А строевая подготовка! Все время забывался и терял ногу, не понимая, зачем по команде «Карантин!» нужно отбивать ноги о брусчатку. Не понимал лишь до тех пор, пока все пятьдесят пар сапог не загрохотали как бы одним гулким и тяжелым шагом, летевшим, отражаясь от стен, по всему городку. А строевые песни! Их не поют, а кричат, и особая прелесть заключается в том, чтобы, поравнявшись с карантином другого дивизиона, перекрыть их слабую песню могучими раскатами нашей. Временами, если не вдумываться в слова, меня охватывало даже какое-то умильное и торжественное настроение, и, сам не замечая того, я пел на пределе своих голосовых связок.

Майор Осокин проводил индивидуальные беседы с молодыми воинами и предупреждал между прочим: если кто-нибудь из старослужащих будет отбирать личные вещи или обмундирование, заставлять что-либо делать не по уставу — срочно, в любое время суток, докладывать ему. А ночью, после отбоя, наставления замполита комментировал рядовой Мазаев. Он объяснил, что Осокин может лепить все, что угодно — ему за это деньги платят и пенсию к сорока пяти годам дают. А мы — «сынки», — если хотим нормальной службы и счастливого возвращения домой, обязаны слушаться «стариков» и жить по незыблемым законам казармы, ибо армия — это не гражданка… В армии свои законы: год тебя дрючат, год ты дрючишь!

Но это я уже и сам понял. Новая жизнь навалилась, словно внезапная болезнь. Постоянно хотелось спать или есть, преследовал страх сделать что-то не так. И мои первые послания домой (обязательно перечитаю, когда вернусь) были полны такой безысходности, что испуганная мама собиралась даже написать гневное письмо министру обороны, о чем и сообщила мне. Я испугался и попросил этого не делать. В письмах к Лене я старался выглядеть эдаким отданным в солдаты поэтом, тем более что во мне с новой, какой-то болезненной силой вспыхнула остывшая еще в девятом классе страсть к стихоплетству. В голове заерзали рифмованные строчки, вроде таких:

Если у тебя на сердце грусть,

Помечтай про то,

как я вернусь.

Но самое ужасное, что эти стихи я посылал Лене. И еще в письмах к ней я канючил новую фотографию, старую кто-то свистнул, как мне объяснили, для дембельского альбома.

Еще очень хорошо помню, как впервые нас повезли на стрельбище. Я трясся в кузове, сжимая коленями АКМ, который перед этим неоднократно разбирал и чистил, причем после сборки у меня постоянно оставалась какая-нибудь лишняя деталь. И вот наконец я улегся на брезент, раскинув для упора ноги, поймал в прицел движущуюся мишень и, как мне казалось, очень плавно (на самом деле очень резко) нажал спусковой крючок. Автомат тяжело задергался в руках и заходил из стороны в сторону. В тире я всегда бил зверей без промаха, не мазал и на игровом автомате «Охота в джунглях», поэтому был совершенно уверен, что сейчас изумлю ребят и офицеров своей меткостью. Но поразить мне никого не удалось, так же как не удалось поразить ни одной мишени, зато чувство уважения к оружию, живущее в душе каждого мужчины с детства, было удовлетворено.

— Рядовой Купряшин стрельбу закончил! — гордо сообщил я, поднимаясь с брезента и неловко направляя ствол прямо в грудь старшему лейтенанту Уварову, в ту пору начальнику карантина. Он спокойно и немного брезгливо отвел автомат в сторону, покачал головой и процедил сквозь зубы:

— Защитничек…

А потом был день принятия присяги. Руки стыли на ледяном металле АКМ. У стола, покрытого красным, стояли офицеры дивизии, майор Осокин выкрикивал фамилии молодых солдат. Когда наконец подошла моя очередь, я, ужасаясь сделать что-то неправильно, заученными шагами вышел из строя; сжимая одной рукой приклад автомата, другой взял папку, куда был вложен текст присяги, и тоненьким от волнения голосом начал читать:

— «Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Вооруженных Сил, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным воином, строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров и начальников…»

Дойдя до строк «если же я нарушу эту мою торжественную клятву…», голос мой вдруг стал таким угрожающим, что офицеры тонко переглянулись, а старший лейтенант Уваров улыбнулся… Труднее всего оказалось расписаться под присягой: негнущимися пальцами я взял ручку и поставил непонятный крючок. Когда присягу принял последний из молодых, карантин влился в общий строй и перестал существовать. Парадным шагом мы отправились на праздничный обед.

— Теперь ты настоящий солдат! — отечески хлопнул меня по плечу Мазаев. — Вешайся!

Иногда мне казалось, что все происходящее со мной — это словно бы кинофильм: вот сейчас, как иногда делают режиссеры, замелькают кадры — осень, зима, весна, лето… И появится титр: «Прошло два года». А вот следующий кадр: я звоню в дверь нашей квартиры, прислушиваюсь к шагам в прихожей, обнимаю ликующих родителей и, не снимая шинели, бросаюсь к телефону, набираю номер Лены и кричу натужно-приглушенным голосом, словно звоню издалека при отвратительной слышимости: «Здравствуй! Как ты там?..» И Лена громко, стараясь перекричать мнимые помехи, отвечает: «Нормально… У нас все нормально. Откуда ты? Когда вас отпустят?!» — «Через пять минут!» — отвечаю я чистым, громким голосом, слетаю вниз, хватаю такси и мчусь к ней!..

Ну вот, довспоминался. Скорей бы подъем! Уснул там, что ли, дневальный?..

4

…Наконец замполит останавливается и громко спрашивает:

— Кто видел рядового Елина после шестнадцати часов?

Я чувствую, как рядом вздрагивает и напрягается Зуб.

По шеренгам пробегает легкое жужжание: каждый прокручивает полученную информацию на своем коротко остриженном и покрытом пилоткой персональном компьютере.

Из темноты появляется библиотечный кот Кеша, хвост он держит строго перпендикулярно. Желтые глаза с узкими, точно прорези прицелов, зрачками смотрят на нас сочувственно. Очевидно, поняв, что появился не вовремя, котофей трясет лапкой, делает уставной разворот и покидает наш батарейный плац.

— Нехорошая примета! — шепчет Шарипов. — Ядрить тебя налево!

Мы осознали серьезность ситуации и ждем продолжения.

— Хорошо, — хрипло говорит майор Осокин, хотя всем ясно, что ничего хорошего ни в вопросе, ни в ответном молчании нет. — Хорошо. Сообщал ли кому-нибудь рядовой Елин о намерении покинуть расположение части?

Майор смотрит прямо на меня, а комбат Уваров наклоняется к старшине и показывает глазами в сторону Зуба. Прапорщик Высовень очень характерно артикулирует губами.

Зуб ежится, делает попытку расстегнуть воротник гимнастерки, но вовремя спохватывается и снова встает по стойке «смирно».

— Ну что, силовик-наставник, доэкспериментировался? — очень тихо и очень зло интересуется Чернецкий.

— Достукались, дятлы, — соглашается Шарипов.

— Тихо! Потом будем разбираться! — шепчет сержант Титаренко.

Я чувствую плечом, как Зуба начинает колотить дрожь.

— Хорошо, — снова повторяет замполит и дергает головой, — значит, никто ничего не знает. Пропал солдат — и никто ничего не знает! Хорошо-о…

В это время к отцам-командирам подбегает запыхавшийся лейтенант Косулич, наш взводный. Он недавно из училища, краснеет, как девушка, носит очки в золотой оправе и вопреки суровой армейской действительности старается выражаться литературно. Не добежав нескольких шагов до замполита, он переходит на старательный строевой шаг, набирает в грудь воздуха для доклада, но Осокин сердитым взмахом руки останавливает его и кивает на место рядом с собой.

— Слушай мою команду, — возвещает замполит, и эхо долго плутает между казармами, складами, ангарами. — Первый взвод прочесывает городок и автопарк. Особое внимание обратить на подвалы и ремонтные ямы. Старший — лейтенант Косулич…

Косулич облизывает румяные губы и поправляет очки.

— Второй взвод, — откашлявшись, продолжает майор, — прочесывает полигон. Особое внимание обратить на рощу. Старший — прапорщик Высовень. Общий сбор возле блиндажа. Докладывать через каждые двадцать минут. Выполняйте!

Строй рассыпается. Комбат Уваров сердито и растерянно оглядывается на замполита. И тут я слышу слова:

— Ефрейтор Зубов, рядовой Купряшин, ко мне!..

* * *

Нет, дневальный не уснул, и вчерашний знаменательный день начался точно так же, как и большинство из шестисот восемнадцати дней моей солдатской службы. Раздался топот, распахнулась дверь, вбежал Цыпленок и, набрав полные легкие спертого казарменного воздуха, завопил: «Батарея, подъем!» На мгновение все замерли, ожидая, не последует ли дальше многообещающее слово «тревога». Нет. Значит, наступил обыкновенный армейский день.

С верхних коек с грохотом ссыпались молодые. По неписаному казарменному уставу в их задачу входит: подмести и прибрать помещение, натереть до блеска пол, заправить свои, а также «стариковские» койки. Хитренький Малик побежал к дверям и встал на стреме, чтобы до прихода старшины ветераны батареи могли еще подремать.

Эти пятнадцать-двадцать минут полусонного счастья — наша генетическая память о тех сладко-ленивых домашних выходных днях, когда ты лежишь в дурманящей нерешительности перед необходимостью совершить выбор между запахом яичницы с ветчиной и женственным теплом постели… Но об этом ни слова!

Кроме дозорного Малика, наш заслуженный покой охраняет еще Цыпленок. «На тумбочке» он всегда стоит с таким видом, точно позирует для воениздатовского плаката «Враг не пройдет — граница на замке!». А на самом деле толку от него никакого: все свои силы он вложил в производство потомства и ослабел голосом. Мертвый дистрофик чихнет и то громче, как говорит старшина Высовень.

Кстати, старшина рассказывал, что три года назад в батарее был солдат-сибиряк, будивший криком чуть ли не весь городок. Умение орать приходит не сразу: учась этому искусству, я в свое время чуть не сорвал голос, но зато теперь в случае чего могу гаркнуть так, что у самого уши закладывает. В армии, между прочим, все продумано, и забота о развитии голосовых связок молодого пополнения — тоже не блажь. Допустим, в неуставное время, как ветеран батареи, классный специалист и отличник всевозможных подготовок, ты прилег отдохнуть в койку, слегка закемарил, а в казарму нагрянул комбат. Только он на порог, а тут как из пушки: «Товарищ старший лейтенант…» Морщась от раскатов рапорта, он узнает, что за время дежурства ефрейтора Стремина в батарее ровным счетом ничего не случилось. И к тому моменту, когда старлей заглядывает в казарму, ты сосредоточенно рассматриваешь, сидя на уставном табурете, солдатское евангелие — тетрадь для политзанятий. А на вопрос, почему занимаешься в спальном помещении, задумчиво отвечаешь, что-де зашел за тетрадкой, но вот зачитался последней его, товарища Уварова, политбеседой.

Итак, пока дневальный молчит, можно спокойно воспользоваться самым приятным, на мой взгляд, «стариковским» правом — полежать в теплой постели после подъема, сквозь полудрему следя за жизнью пробудившейся казармы.

— Е-елин! — раздался недовольный голос. Это снова проснулся Зуб.

— Где Елин? — не унимался ефрейтор.

— В бытовке «хэбэ» гладит, — доложил Малик, посвященный в драматическую историю зубовского обмундирования.

— Позови быстро!

Преданно взглянув на сурового «старика» печальными одесскими глазами, Малик помчался выполнять приказ и вскоре воротился с победой, неся на вытянутых руках чистенькое «хэбэ», причем возникло такое ощущение, будто именно он, Малик, всю ночь, не смыкая глаз, стирал и гладил, радостно воображая, как суровый, но справедливый Зуб на «сто дней» вырядится во все чистое. Следом приплелся Елин, у него бледное веснушчатое лицо, голубые глаза, обиженные губы и странное имя — Серафим. Кажется, он единственный из пополнения никак не привыкнет к временной утрате шевелюры и на коварный совет причесаться перед поверкой неизменно начинает суетливо искать по карманам расческу. И еще: по моим наблюдениям, он болезненнее других воспринимает взаимоотношения между молодыми и «стариками», может быть потому, что перед армией работал пионервожатым (лучше бы помалкивал!) и привык руководить.

Зуб невзлюбил Елина с первого взгляда, со дня прибытия пополнения, когда бывший вожак красногалстучной детворы вошел в казарму не постучавшись, что недопустимо для воспитанного «салаги». Вообще я замечал, люди резко делятся на две категории: одни не могут жить без любви, другие — без ненависти; и те и другие мучаются, если не встречают человека, достойного того, чтобы вылить на него все, накопившееся в душе. Зуб такого человека нашел, и мои попытки заступиться за Елина наталкивались на чугунный ответ: «Ничего. Пусть жизнь узнает. Ему положено!»

Слова «положено» и «не положено» определяют очень многое. Мне, к примеру, не положено спать во втором ярусе, а только — внизу. Зуб из-за этого меня буквально загрыз: я, видите ли, вношу путаницу в строгую армейскую иерархию. Но мне наверху нравится больше. Во-первых, теплее зимой, во-вторых, над тобой чистый, готовый в красках изобразить любую дембельскую мечту потолок, а не скрипучая продавленная сетка, в-третьих, с верхней полки, как с НП, видна вся казарма. Видно, как крутятся в тяжелом танце, натирая суконками половицы, молодые, а рядовой Шарипов, лежа на койке, задумчиво поучает:

— Трите так, чтоб гор-рэло! Распротак вас всех!

Видно, как заискивающий Малик поднес свежевыглаженное «хэбэ» скривившемуся Зубу: наверное, манжеты все-таки влажные. Видно, как, потупившись, орудует шваброй нескладный Елин. У него вид классического «сынка»: — устало-беспомощное лицо, опущенные плечи, огромный — на три размера больше — китель, а голенища сапог настолько широкие, что ноги похожи на пестики в ступах. Елин почти всегда молчит, но как-то несогласно молчит, со скрытым протестом, что ли… Это и бесит Зуба больше всего.

— Елин! Сюда иди! — скомандовал Зуб. — Сколько дней до приказа осталось?

— Сто.

— А до первой партии?

— Сто двадцать девять, — без запинки ответил Елин.

Позавчера он замялся, и я с трудом успокоил разбушевавшегося Зуба. Но сегодня ефрейтор удовлетворен ответом, даже на лице появилось нечто, напоминающее улыбку, и все-таки отвязаться от него не так-то просто:

— Принеси иголку.

Елин достал из-за отворота пилотки иглу с белой ниткой, а Зуб тем временем вынул из кармана маленький календарик с аэрофлотской блондинкой. У любого солдата имеются такие календарики, каждое утро протыкается очередное число, и если поглядеть на свет, то по количеству светлых точек становится ясно, сколько дней прошло, а значит — сколько осталось до дома. Мой календарик уже напоминает мелкую терку.

Зуб, победоносно кряхтя, проткнул новый день и снова впился в Елина:

— Койку заправь. Две минуты. Время пошло!

Заправить койку по-военному не так-то просто. Штука заключается в том, чтобы одеяло было натянуто ровно, будто доска. Но этого мало, по краям одеяло «отбивается», то есть его подвернутые края должны выглядеть, как стороны широкой обрезной доски. «Отбивка» наводится при помощи табурета и ребра ладони. Я и сам намучился, пока осваивал технологию. Сначала «отбивка» казалась мне жутким идиотизмом, и, сохранив это убеждение в целом по сей день, я все же должен признаться: если войти в казарму, где в ряд выстроились заправленные, с параллельными стрелками койки, а подушки взбиты и туго обтянуты наволочками, да при этом «гор-рыт» натертый суконками пол, — впечатление внушительное…

— Разве так заправляют, чудило! — Зуб раздраженно перевернул неумело убранную постель — плод стараний Елина. — Смотри и учись, Павлик Морозов!

Зуб ловко натянул одеяло, лихо взбил подушку, молниеносно навел стрелки.

— Ровно минута! — полюбовался он своей действительно мастерской работой и снова перевернул постель. — Заправишь свою, а потом мою — для тренировки. Время пошло. Ну…

— Не буду, — чуть слышно проговорил Елин.

— Что?!

— Я вообще не понимаю, зачем это нужно…

— Что?! Что ты сказал?! А тебе и не нужно понимать, понял? Положено так. По-ло-же-но! — И Зуб, схватив «салагу» за ворот «хэбэ», встряхнул его с такой силой, что пуговицы градом застучали по полу: — Я из тебя борзость-то вытрясу! Понял? Понял?!

Но Елин только помотал головой.

Во время инцидента работа в казарме остановилась: молодые с безысходным сочувствием (лишь Малик с деланным осуждением) следили за подавлением бунта на корабле, но, разумеется, никто и не подумал заступиться за однопризывника — не положено. А ведь только один замерший со шваброй в руках двухметровый Аболтыньш, занимавшийся на гражданке греблей, мог бы хорошим ударом красного, в цыпках и трещинах кулака вбить Зуба в пол по уши; и случись Эвалду защищать того же Елина от какого-нибудь чужака, он бы так и сделал. Но поднять руку на своего «старика» невозможно.

У «стариков» реакция на происходящее неоднозначная: с одной стороны, их возмущает непокорность «борзого салаги», с другой — раздражает настырная жестокость однопризывника.

А Зуб крепко держал Елина за ворот изуродованного кителя и, судя по выражению лица, прицеливался, куда бы определить завершающую затрещину.

— Зуб, ну почему от тебя столько шума? — вдруг раздался утомленный голос Валеры Чернецкого. — Заколебал ты своей силовой педагогикой!

— Ничего, пусть жизнь узнает! — с клинической убежденностью огрызнулся Зуб.

Сколько раз я давал себе слово не вмешиваться в его игры, но это выше моих сил.

— Отпусти парня! — ласково попросил я прерывистым от наигранного спокойствия голосом и спрыгнул со своего второго яруса. Зуб повернул в мою сторону удивленную поросячью физиономию:

— Не понял!

— Вырастешь, Саша, поймешь! Отпусти его!

По казарме прокатился ропот удивления, который в театре достигается тем, что все начинают одновременно произносить одно и то же слово, например, «восемьдесят девять». Но здесь ропот натуральный: «старики», да еще из одного расчета, ссорятся из-за «салаги». Невероятно! Зуб напряг свою единственную извилину, чтобы отбрить меня какой-нибудь язвительной шуточкой, но слова бывают иногда тяжелее, чем траки, каковыми ефрейтор качает бицепсы к дембелю…

— Смирно! — вдруг раздался вполне приличный вопль дневального Цыпленка, тут же подхваченный старательным Маликом.

В казарме произошла мгновенная перегруппировка: молодые принялись усердно наяривать пол, остальные катапультировались из коек и начали стремительно одеваться. Елин полез под кровать собирать раскатившиеся пуговицы. Никаких следов! Офицеров случившееся не касается.

В казарму стремительно вошел своевременно обнаруженный старшина Высовень и, обведя полуодетый солдатский коллектив памятливым взглядом, крупнокалиберным матом выгнал личный состав девятой батареи самоходных артиллерийских установок на зарядку. А замешкавшемуся заряжающему из башни рядовому Купряшину врезал жесткой отеческой ладонью по мыслительной части, туго обтянутой сатиновыми трусами.

5

…Строй рассыпается. Комбат Уваров сердито и растерянно оглядывается на замполита. И тут я слышу слова:

— Ефрейтор Зубов, рядовой Купряшин, ко мне!

Это скомандовал майор Осокин.

Следом за офицерами мы возвращаемся в казарму. За окном ребята разбираются повзводно и порасчетно, обсуждая, кому где искать. Доносится голос старшины Высовеня:

— Ну что, чэпэшники, допрыгались? Замордовали парня…

Комбат Уваров, играя желваками, снова терзает свою фуражку.

Майор Осокин медленно обводит Зуба взглядом и брезгливо спрашивает:

— Так что у вас произошло с рядовым Елиным?

Зуб молча сопит в ответ. Возможно, вопрос обращен и ко мне, но я тоже помалкиваю. А что говорить? Виноват, хотел предотвратить, встал грудью… Не получилось… А что получилось? Пропал солдат. Такое бывает: обиделся и просто убежал куда глаза глядят, а если не убежал…

— Что произошло? Я вас спрашиваю, ефрейтор Зубов?! — угрожающе повторяет замполит.

— Мы с ним поссорились… — вдруг как-то по-детсадовски взблеивает Зуб.

Комбат Уваров судорожно кривит рот и отворачивается.

— Поссорились… — горько передразнивает майор. — С таким бугаем поссоришься! За что ты его избил?

— Нет… Я только…

— Хватит! — обрывает Осокин. — Слушай меня, Зубов, внимательно: всю округу носом вспашешь, а Елина мне найдешь! Упаси бог, с ним что-нибудь случится! Ты меня понял?

— П-понял! — часто кивает совершенно раскисший борец за «стариковские» права.

— Иди!

Зуб неуверенно отдает честь, поворачивается, чуть не потеряв равновесие, а из казармы выскакивает уж как-то боком.

— Ну, Купряшин, — переключается замполит на меня, — куда мог пойти Елин? Земляки у него в других батареях есть?

— Кажется, нет…

— С Зубовым ты из-за него дрался?

— Из-за него, — соглашаюсь я, лишний раз убедившись, что сбор информации у майора Осокина поставлен грамотно.

— Почему ко мне не пришел? — строго спрашивает замполит, хотя сам перестал бы меня уважать, прибеги я к нему с весточкой в зубах.

— Не успел, — вздохнув, отвечаю я.

— Не успел… Теперь, если что… Не успе-ел… Иди, догоняй своих…

Выбегая на улицу, я слышу, как комбат Уваров глухо обращается к замполиту:

— Товарищ майор, разрешите…

— Не разрешаю! — зло обрывает Осокин.

* * *

Это на гражданке физкультура и спорт — твои личные трудности, а в армии это — важная часть службы, большое общегосударственное дело. Поэтому каждое утро над городком повисает топот сотен бегущих ног. Во всех направлениях — повзводно — ребята спешат на зарядку. Все эти ручейки, словно огромный темный водоворот, втягивает в себя полковой плац, по которому каждый день мы делаем несколько кругов. Те, кто посильнее, бегут по самому краю, где брусчатка переходит в асфальт, слабые, облегчая себе жизнь, держатся ближе к середине, и кажется, будто их затягивает водоворотом. Получив реактивное ускорение от могучей десницы старшины Высовеня, я полетел на зарядку.

…На этом плацу я когда-то задыхался после первого же круга, а подталкивающий меня в спину сержант поучал: «Не придуривайся! Это тебе не марш-бросок». И действительно, не будь ежедневных пробежек, первого марш-броска я бы не пережил: просто сердце взорвалось бы, как граната. Помню, перед самой командой «Вперед!», когда в последний раз пробуешь плечами тяжесть полной выкладки, кто-то сунул мне в руки каску — мол, на минуту, подержать. И тут все рванули… Я, как идиот, бежал, задыхаясь, с двумя касками и думал только о том, чтобы добежать и шарахнуть с размаху хитреца, облегчившего себе жизнь за мой счет, но о том, что каску можно просто-напросто бросить, я как-то не подумал…

Сделав нужное количество кругов по плацу, боковой дорожкой мы направились в спортгородок, где под командой неумолимого Зуба молодые стали наращивать мускулатуру и качать прессы, а «старики» разбрелись по любимым снарядам. Шарипов с гиканьем делал на перекладине «солнышко», здоровенный Титаренко жонглировал траками, Чернецкий изображал грациозные пируэты некой восточной борьбы, а я, лениво пробежав полосу препятствий, остановил свой выбор на яме с песком, где меня и настигла задумчивость. А поразмышлять было о чем: конечно, я сделал ошибку, при всех связавшись с Зубом из-за Елина, нужно было поговорить потом, с глазу на глаз. И вообще, вся эта история мне не нравилась еще и потому, что была продолжением моих личных неприятностей и переживаний, ознаменовавших первый год службы. Помню, когда собирался в армию, больше всего боялся разных физических испытаний: думал, вот забуду открывать рот во время залпа и лишусь слуха или не выдержу того же марш-броска. Но бег с полной выкладкой меня не убил, рот открывать я не забывал. Самым тяжелым оказалось совсем другое…

До сих пор я с чувством жгучего стыда вспоминаю, как на третий день, ночью, меня разбудил Мазаев и распорядился принести ему попить. Я сделал вид, что не понимаю, и перевернулся на другой бок, но он с сердитой настойчивостью растолкал меня снова и спросил: «Ты что, сынок, глухой?» И я, воспитанный родителями в духе самоуважения и независимости, крался по ночному городку в накинутой на серое солдатское белье шинели затем, чтобы принести двадцатилетнему «старику» компотика, который на кухне для него припасал повар-земляк. Попить я принес, но поклялся в душе: в следующий раз умру, но унижаться не буду!

«Следующий раз» случился наутро. Мазаев сидел на койке и, щелкая языком, рассматривал коричневый подворотничок. Потом он подозвал меня и, с отвращением оторвав измызганную тряпку, приказал: «Подошьешь». И так же, как Елин сегодня, я ответил: «Не буду». И так же, как Елин сегодня, подчинился, успокаивая свою гордость тем, что так положено, не я первый, не я последний, нужно узнать жизнь, придет и мой час, ну и так далее… А ночью с ужасом проснулся от мысли: если бы Лена увидела, как я унизился, она сразу бы разлюбила меня.

А Мазаев еще не раз и не два учил меня жизни, и особенно ему не нравилось то, что я москвич. По-моему, он вообще представлял себе столицу в виде огромного, рассчитанного на восемь миллионов спецраспределителя!

Все случившееся некогда со мной и все, что переживал сегодня Елин, имеет свое официальное название — неуставные отношения, неуставняк. Несколько раз перед строем нам зачитывали приказы о том, как «кто-то кое-где у нас порой» отправился в дисбат именно за издевательство над молодыми солдатами. А весной нас возили на показательный трибунал. Один из обвиняемых — здоровенный парнюга, покалечивший призывника, после приговора заорал хриплым басом «мама!» и зарыдал.

После отбоя в казарме мы долго обсуждали увиденное.

— Пять лет! — стонал Шарипов. — Очертенеть можно!

— Закон суров, но это закон, — спокойно заметил Валера Чернецкий, обрабатывая ногти надфилем.

И тут с неожиданной яростью высказался Зуб:

— Из-за какого-то «салабона» человек пропал!

— Да ведь он чуть не убил молодого-то! Балда… — удивился невозмутимый Титаренко.

— Распускать «сынков» не надо, тогда и бить не придется! — разошелся Зуб. — А если бить — так по-умному…

— Как тебя Мазаев лупил? — простодушно поинтересовался я.

— Хотя бы и так! — огрызнулся Зуб и вдруг заорал: — Цыпленок, свет выключить! Быстро!

И вот почтенный отец семейства, молниеносно соскочив со второго яруса на пол, строевым шагом подошел к выключателю и, согласно сложившемуся ритуалу, трогательно попросил:

— Товарищ выключатель, разрешите вас вырубить?

Немного подождав, словно электроприбор мог ответить, Цыпленок осторожно погасил свет.

Мне всегда хотелось узнать, что думают о «стариковстве» офицеры. И вот как-то я сидел в штабе дивизиона и по распоряжению комбата чертил боевые графики, а рядом что-то строчил в тетрадке прилежный лейтенант Косулич. Честно говоря, сначала мы посмеивались над взводным: командовал он таким тоном, точно извинялся за причиняемые неудобства. Но потом оказалось, наш тихоня знает технику получше комбата — такое впечатление сложилось у меня после тактических занятий и нескольких суббот, проведенных вместе с Косуличем в ангарах, возле самоходок. А громкий командный голос взводный обязательно выработает: на то у него и погоны со звездами, а у нас байковые.

— Товарищ лейтенант, давно хотел у вас спросить, да все как-то неудобно… — профессионально робея, начал я.

— Я вас внимательно слушаю! — отозвался взводный, который даже к Цыпленку обращался на «вы».

— Как вы считаете, откуда пошло «стариковство»?

— Неуставные отношения… — встревоженно повторил Косулич. — Вас это интересует в связи с конкретной ситуацией или теоретически?

— Чисто научный интерес! — успокоил я насторожившегося взводного.

— Вы знаете, — посерьезнел он и поправил очочки, — я тоже часто об этом думаю. Говорят, все началось после сокращения сроков службы в шестьдесят седьмом году. Давайте смоделируем: вы служите три года, а новые призывы — только два!

— Жуть! — возмутился я.

— Не надо драматизировать! — возразил лейтенант.

— Конечно, не будем! — согласился я, потому что офицер, изначально заряженный на двадцать пять лет, никогда не поймет, что значит для солдата прослужить лишний год!

— Но обстоятельства сложились так, — продолжал взводный, — что «трехлетки» стали срывать зло на «двухлетках»… А дальше нечто вроде цепной реакции…

— Я свое огреб, а теперь ты получи! — подсказал я.

— Примерно… — согласился лейтенант. — Но я думаю, что тут дело посложней. Начнем с того, что разделение на возрастные касты было во все времена характерно для замкнутых коллективов, каковыми являются не только армейские подразделения. Так, в пажеском корпусе перед революцией бытовала жестокая шутка: старший воспитанник подходил к младшему и спрашивал: «Каково расстояние от меня до тебя?» — «Аршин…» — отвечал молодой. «А каково расстояние от тебя до меня?» — снова спрашивал экзаменатор. «Оно настолько велико, что не поддается измерению!» — должен был ответить тот, в противном случае его ждало жестокое наказание…

— Надо запомнить!

— Я рад, Купряшин, что вас тоже волнует эта проблема! — Лейтенант прямо-таки расцвел. — Знаете что, давайте-ка проведем грамотно подготовленное собрание с повесткой «Армейский комсомол — воспитатель молодого пополнения». Попросим замполита выступить, корреспондента из «дивизионки» позовем… Договорились? И вы выступите как член бюро батареи. Значит, я в план включаю? — И Косулич полез в стол за красиво оформленной папкой…

Собрание мы, разумеется, провели, а в «Отваге» о нем поместили заметочку под названием «Мужской разговор». Дело было так: мы с песней подошли к казарме, по команде старшины Высовеня забежали в ленкомнату и расселись. Избрали в президиум Осокина, Уварова, Косулича и поручили вести собрание недавно пришедшему из учебки младшему сержанту Хитруку, который и на полигоне-то ни разу не был, а постоянно курсировал между штабом и клубом. Зато ночевать он приходил в батарею, поэтому отлично понимал, что значит его сомнительное сержантское звание в сравнении с высоким титулом «старика». Хитрук что-то замямлил, опасливо поглядывая в сторону ветеранов батареи, устроившихся на «Камчатке», но они с нарочитым одобрением захлопали, и младший сержант с облегчением передал слово майору Осокину.

Замполит хорошо говорил об отдельных фактах неуважительного отношения к молодежи, о совсем уж единичных случаях издевательства над призывниками. Он подчеркнул, что эти негативные явления, в принципе не свойственные нашей армии, серьезно сказываются на боевой и политической подготовке личного состава, подрывают атмосферу товарищества в подразделениях — поэтому с ними нужно бороться всем жаром комсомольских сердец, активно прибегая как к критике, так и к самокритике…

Лейтенант Косулич ловил каждое слово замполита и даже что-то записывал в блокнот, а комбат равнодушно пересчитывал награды на мундирах наших отцов-маршалов, чьи портреты теснились на стене. Неожиданно слово попросил Валера Чернецкий, встал, раскланялся, точно конферансье, и начал:

— Товарищ майор, если не ошибаюсь, везде у нас пишут о наставничестве. Так?

— Так.

— Должен опытный воин наставлять призывников?

— Должен.

— А опыт закрепляется как? На практике. Значит, чем больше «салабон»… простите… чем больше молодой воин сделает, тем быстрее освоится, переймет опыт. Правильно?

— Н-ну, правильно… — насторожился Осокин.

— Ну а раз правильно, то это никакие не издевательства, а обыкновенное наставничество. И лучших «стариков»-наставников нужно даже поощрять! Я вот, например, еще ни разу в отпуску не был. Правильно?

В ленкомнате раздалось одобрительное хихиканье. Косулич сокрушенно покачал головой, младший сержант Хитрук помертвел, а комбат Уваров нехотя улыбнулся.

— Нет, неправильно! — дернув головой, сердито ответил замполит. — Во-первых, ты забыл, как год назад жаловался, что у тебя старослужащие деньги отбирают. Было? Молчишь. Ну-ну… А во-вторых, в Вооруженные силы вас, товарищ рядовой, призвали не педагогические таланты выказывать, а Родину защищать! Без армии нет Родины, а без дисциплины нет армии! И ничто так не разъедает дисциплину, как неуставные отношения!

— Товарищ майор, это же просто красивая традиция! — начал оправдываться Валера. — Так время быстрей идет, веселее…

— Нет, Чернецкий, это не забавная традиция, не веселая игра… Это ржавчина, разъедающая армию изнутри! Ведь, не дай бог, что-то случится — в бой вы пойдете все: и молодые, и «старики» сопливые… На войне, знаете, наставник тот, кто уцелел. Кстати, там «стариками» и называются те, что выжили. Ясно?

— Ясно! — отозвался Чернецкий, всем видом демонстрируя свое уважение к афганскому опыту майора.

— И вот еще: если что-нибудь узнаю про ваши «дембельские» художества, виновный в лучшем случае за ворота части выйдет 31 декабря, ровно в 23.59. Это я вам говорю как наставник.

Кстати, угроза майора была вполне реальна. Общеизвестный рядовой Мазаев долго бродил в своей пушистой шинели по городку и пропал в самом деле лишь под Новый год.

Выступая в заключение, младший сержант Хитрук пел о том, что после такого собрания по-старому жить невозможно, что, обновляясь со всем народом, мы каленым железом выжжем скверну неуставных отношений из наших сплоченных рядов, что в эпоху тотальной борьбы за мир особо важны бдительность и боевая готовность… При этом он с извинением поглядывал на «Камчатку», где сидели «старики».

Сначала я тоже хотел выступить на собрании, даже несколько дней обдумывал и мысленно произносил свою речь, суть которой, как я теперь понял, сводилась в основном к призыву кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно!» В общем, детский лепет на лужайке. Но когда лейтенант Косулич показал глазами — мол, сейчас твоя очередь, я так замотал головой, что чуть не свернул себе шею.

6

…Выбегая на улицу, я слышу, как комбат Уваров глухо обращается к замполиту:

— Товарищ майор, разрешите…

— Не разрешаю! — обрывает Осокин.

Дрожа от возбуждения, я мчусь в сторону автопарка и вскоре нагоняю Зуба. Он курит на ходу, и ночной ветер выбивает искры из его сигареты. Заметив меня, Зуб хочет заговорить, даже поворачивается в мою сторону, но тут, конечно, вспоминает приговор ночного суда. Не положено: я ведь теперь снова «салага»! Но блюстителю суровых «стариковских» законов страшно наедине с мыслями об исчезнувшем Елине, и он прибавляет шагу ровно настолько, чтоб не отстать от меня и одновременно не идти рядом с презренным парией, между прочим поощренным недавно благодарственным письмом на родину.

— Эй, подождите! — Из чердачного окна выныривает чья-то голова, раздается грохот на лестнице, и перед нами возникает Цыпленок. Он тут же сообщает, что почти все чердаки и подвалы проверены и что в городке ловить больше нечего, а искать нужно в автопарке, где недавно под самоходкой спрятался и уснул парень из батареи управления, обидевшийся на своего старшину.

Может быть, Елин выплакался и тоже дрыхнет где-нибудь под ракитовым кустом, не зная, какая каша заварилась из-за него. С молодыми такое бывает.

По пути задыхающимся голосом осведомленный папа Цыпа рассказывает нам, что, собственно, произошло. Оказывается, лейтенант Косулич, выполнявший вчера обязанности вождя и учителя кухонного наряда, заметил, что рядовой Елин не работает, но сидит в углу, уткнувшись лицом в колени. На вопрос: «Кто обидел?» — Серафим ответил: «Никто». — «Заболел, что ли?» — встревожился добросердечный взводный. «Да, живот схватывает…» И тогда Косулич отправил Елина в санчасть, гуманно рассудив: если заболел — вылечат, а если притворяется, то начальник медслужбы капитан Тонаев быстро мозги вправит…

Цыпленок раздувает ноздри, изображая свирепого начмеда, и возобновляет рассказ: Елин предупредил ребят, что только примет лекарство и сразу вернется. В ответ ему горячо порекомендовали в качестве надежного лечебного средства двухведерную клизму с патефонными иголками. Елин печально улыбнулся, ушел, и больше его не видели.