Книга: Мозг Тонкая настройка. Наша жизнь с точки зрения нейронауки

Назад: Глава 1. Нарушенный баланс: в чем подвох изобилия

Дальше: Глава 3. Эксперименты эпохи Просвещения: изобретение рыночного общества

Глава 2. Привычки и интуиция: настройка мозга

Наш разум скорее проницателен, нежели последователен, и охватывает больше, чем в силах постичь5.

Люк де Клапье, маркиз де Вовенарг. Размышления и максимы (1746)

Следите за своими привычками, ибо они могут стать вашим характером. Следите за своим характером, ибо он может стать вашей судьбой.

Эби Морган. Железная леди (2011)

Сегодня в нейрофизиологии наступила эпоха чудес. За время моей профессиональной карьеры, в течение тридцати с небольшим лет, мы узнали о мозге больше, чем за всю предшествующую историю человечества. Этот удивительно сложный орган — приемо-передаточное устройство, обеспечивающее взаимодействие между организмом и средой, — обладает внутренним балансом, гибкостью и исключительными возможностями для адаптации. Например, нам известно, что в головном мозге более сотни миллиардов нервных клеток — число, соперничающее с числом звезд в нашей Галактике, и каждая из этих клеток связана с соседними тысячами синаптических соединений — порталов химической коммуникации. Мы узнаем все больше об устройстве различных функциональных центров мозга, о сфере их ответственности, о том, как они выполняют свои обязанности, и об их эволюции.

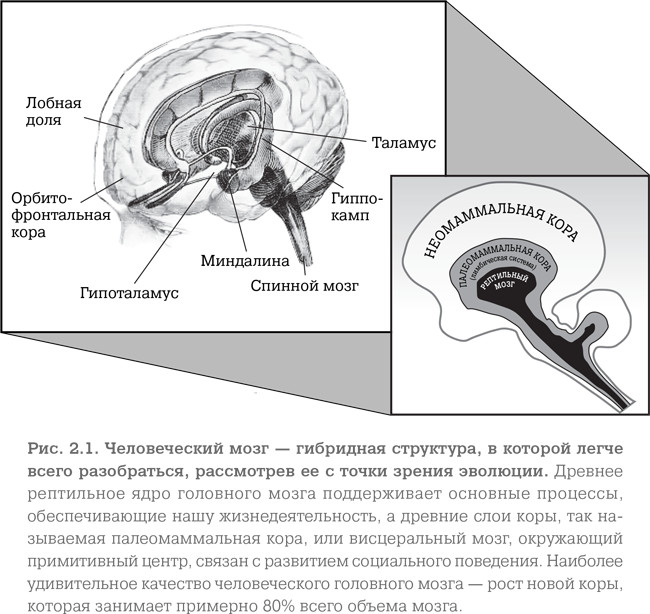

Мы узнали о том, что человеческий мозг, как и мозг других млекопитающих, по сути объединяет в себе три мозга и обладает биологическими особенностями, сформировавшимися в ходе его уникального эволюционного развития. Наш мозг, построенный на основе примитивного мозга рептилий (сходного с мозгом современных ящериц и не сильно отличающегося от мозга Генри, безрассудного фазана, о котором я рассказывал выше), — продукт эволюции приматов, получивший свои исключительные способности в результате развития коры больших полушарий. У человека эти полушария представляют собой структуру размером с небольшую дыню, разделенную на две зеркальные половинки, которые вместе составляют примерно 80% всей массы головного мозга. Фронтальные области коры — те самые части мозга, которые ответственны за принятие решений и действия, — развиты у человека очень сильно, что обеспечивает нам интеллект и сложное социальное поведение, отличающие нас от других видов.

На ранних стадиях эволюции, миллионы лет назад, произошло разделение основных структур древнего мозга, так что гиппокамп, место формирования воспоминаний, сдвинулся к центру, а миндалина, страж наших эмоций, — наоборот, к внешним границам мозга. Позже, из-за дальнейшего роста и мощного развития человеческого переднего мозга, эти две структуры, миндалина и гиппокамп, снова сошлись, сформировав вместе с другими элементами рептильного ядра лимбическую систему, которая контролирует физиологические процессы, происходящие в организме, и обеспечивает наше эмоциональное восприятие.

Ученые провели картирование скоростных автострад мозга (в первую очередь дофаминовых, серотониновых и норадреналиновых путей), которые поддерживают связи между жизненными центрами этой несколько хаотичной структуры. Также нам теперь многое известно о физических и химических процессах, обеспечивающих поток информации в нейронных сетях мозга. Мы уже начали разбираться в том, как память — способность, позволяющая человеку переживать свое прошлое и представлять будущее, — зависит от прочности связей, которые возникают между нейронами головного мозга в результате постоянного взаимодействия с внешним миром. А то, что наше сознание, мышление и действия порождены активностью головного мозга, сегодня известно каждому школьнику.

Главной задачей живого мозга является постоянная обработка информации: это орган, в котором калейдоскопический поток стимулов из окружающего мира целенаправленно объединяется с инстинктами и информацией о состоянии организма, обеспечивая действия, необходимые для выживания. Таким образом, если мы хотим до конца разобраться в таинстве мышления и в том, как мозг настраивается на адаптацию, нам необходимо установить взаимоотношения между его различными отделами. Как передается информация от клетки к клетке, какие центры и передаточные пути существуют в мозге? Как этот постоянный поток информации поддерживает равновесие жизни и формирует нашу личность? Кроме того, принимая во внимание, что человек является общественным животным, мы должны выйти за пределы биологии отдельного органа и поведения отдельного человека и спросить: как между людьми происходит информационный обмен, создающий сложную социальную сеть, которую мы называем человеческой культурой?

На каждого из нас действуют мощные культурные силы. Социальные нормы — общепринятые правила, основанные на привязанностях, обучении, общем опыте и намерениях, — участвуют в развитии нашего мозга в детстве и продолжают влиять на формирование характера на протяжении всей жизни. На первый взгляд такие общепринятые практики (например, ритуалы, связанные с рождением, браком, товарообменом) могут показаться уникальными для каждой культуры, но при ближайшем рассмотрении выясняется, что они имеют похожую форму в разных этнических и социальных группах. Исходя из этого, можно предположить, что в формировании нашего социального поведения участвуют появившиеся в ходе эволюции стандартные, общие для человеческого вида физиологические механизмы, подобные тем, которые обуславливают обучение ребенка речевой деятельности.

Кстати, следует отметить, что современные знания о таких физиологических механизмах и функционировании мозга на клеточном уровне основаны на редукционном анализе — важнейшем элементе научного исследования, который подразумевает разделение целого на составные части. Современная нейрофизиология в значительной мере полагается на этот метод, потому что он доказал свою эффективность в понимании молекулярных механизмов нейронного функционирования. В этом нам очень поспособствовали новые технологии. Без компьютерной революции, давшей ранее недоступные возможности в обработке информации, мы, к примеру, не разобрались бы в наборе генетических инструкций, на основании которых функционирует мозг. У нас было бы лишь примитивное представление о динамике клеточного метаболизма, и составить более или менее реальное представление о живом мозге мы бы просто не смогли.

Наше поведение — это постоянно совершаемый выбор тех или иных действий, и определяется оно слиянием нашей эволюционной биологии, личного опыта и приобретенных во взаимодействии с культурной средой привычек, в формировании которых одну из главных ролей играют рыночные отношения. Каждый из нас находит себя именно в этом сплетении и столкновении внешнего и внутреннего миров. Пытаясь отыскать свой путь в этой комплексной среде, мы считаем, что всегда делаем выбор сознательно и способны контролировать свое поведение либо намеренно, либо адаптируясь к изменяющимся обстоятельствам. Иначе говоря, мы гордимся осознанием себя как личности, своих привязанностей и склонностей, достижений и ответственности.

Только человеку свойственно сознательно связывать воедино все фрагменты знаний о самом себе, составляя из них имеющую смысл жизненную историю, согласно которой мы определяем, кто мы есть: любящая мать, плохой игрок в теннис, бывший алкоголик, вставший на правильный путь, и т.д. Несложно понять, что мы способны ответить на любые вопросы о себе, окружающем мире и своем месте в нем, обращаясь именно к этим личным историям. Каждый день мы используем такое рефлексивное, подкрепленное предыдущим опытом самосознание для выражения мнений и общения с другими людьми в сложной сети социальных взаимоотношений. Это наш разум в действии, проявление активности систем мозга, которые определяют нашу личность и, что более ценно с практической точки зрения, помогают нам, к примеру, вспомнить нужный номер телефона или найти нужную дорогу в городе.

Однако, как я объясню далее в этой главе, посвященной самонастройке мыслительных привычек, способность вспомнить детали своей биографии или сознательно решить ту или иную проблему — это только наиболее очевидные из механизмов, которые помогают нам жить в этом мире и находить наиболее безопасные и результативные способы взаимодействия с ним. Но, хотя нам кажется, что в нашей повседневной жизни мы обычно полагаемся на сознательный опыт и мнение, научные исследования говорят о том, что на самом деле огромную роль в нашем поведении играет система рефлекторного восприятия и ответных реакций нашего мозга. Эта рефлекторная система, действующая преимущественно на досознательном и бессознательном уровне, жизненно необходима для эффективного повседневного существования. И именно она с помощью приобретенных привычек незаметно, но очень мощно воздействует на наши верования, восприятие чужих мотивов, следование моральным правилам и принимаемые решения. Иногда это идет нам на пользу, иногда — нет. Если хотите, можете воспринимать это как нейронный мозговой механизм повседневной социальной активности, базовую операционную систему, которая необходима не только для создания личной истории каждого, но и для формирования и поддержания инфраструктуры, скрепляющей человеческое общество путем межличностных отношений. Эту досознательную систему рефлекторного самовосприятия принято называть интуицией.

* * *

Конечно, идея о том, что нашим разумом управляют досознательные или бессознательные силы, не нова. Зигмунду Фрейду более, чем кому-либо другому в недавнем прошлом, удалось, благодаря использованию психоанализа и доступному языку его работ, привлечь общественное внимание к роли бессознательного в формировании нашего взгляда на мир. Эти первые подвижки в направлении исследования бессознательной деятельности человеческого мозга произошли на фоне бурлящей интеллектуальной жизни Вены начала XX в. Как писал в своей книге «Время прозрений» (Age of Insight) нобелевский лауреат Эрик Кандель, движение в направлении познания себя, захватившее как художников, так и ученых, отчасти было реакцией на представления великих умов эпохи Просвещения о разуме как единственной движущей силе прогресса.

В индустриальном обществе XIX в. в качестве средств совершенствования человека превыше всего ценились дисциплина, экономия, организованность и вера в Бога, а эмоции и инстинкты Викторианская эпоха называла низменными и аморальными. Революционные работы Фрейда пролили свет на то, что он считал психическими последствиями жизни в обществе, подавляющем человеческие инстинкты, в особенности сексуальное желание. С этим вполне согласуется тот факт, что, когда в Париже в 1913 г. состоялась премьера «Весны священной» Игоря Стравинского в эротической постановке Нижинского, среди публики это вызвало настоящий скандал. Таким образом, Фрейд, пытаясь через психоанализ разработать более сложную теорию разума, был первым, кто сказал о том, что наше поведение определяется не только сознанием и способностью к разумным умозаключениям, но и культурными и социальными факторами, а также нашими страстями.

Однако в изучении анатомии живого мозга и выяснении динамики нейронных коммуникаций, которая может быть основой его сознательной и бессознательной деятельности, возможности психоанализа все же ограничены. Хотя электрическая активность мозга впервые была установлена в экспериментах на животных в конце XIX в., лишь с появлением современных технологий сканирования стало возможным рассмотреть его работу в реальном времени. Первым из таких методов стала электроэнцефалография (ЭЭГ), которая позволяет измерять спонтанные электрические импульсы в мозге через подсоединенные к коже головы электроды. Несмотря на свою простоту, эта технология выдержала испытание временем. В начале моей карьеры, работая в Лондоне, я познакомился с использованием электродов особого типа для диагностики сложных эпилептических припадков у детей — техникой, которая с тех пор изменилась очень мало и продолжает успешно применяться.

Затем, в 1970-х, появилась рентгеновская компьютерная томография (КТ), с помощью которой стало возможно наблюдать структуры мозга, не прибегая к хирургическому вмешательству. Однако истинным прорывом стала позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), при которой с помощью введения в кровь пациента короткоживущего радиоактивного изотопа можно наблюдать за изменением кровотока в разных отделах мозга. Благодаря тому что интенсивность кровообращения очень тесно связана с нейронной активностью, этот метод позволяет устанавливать в реальном времени, какие анатомические структуры мозга активизируются при выполнении тех или иных задач.

В течение нескольких лет после этого была разработана методология магнитно-резонансной томографии (МРТ). Она позволяет проводить исследования, не подвергая человека потенциальной опасности ионизирующего излучения, с которой связано применение ПЭТ. Технология МРТ основана на физическом явлении ядерного магнитного резонанса: в мощном магнитном поле атомы ведут себя словно крошечные стрелки компаса, и путем точных манипуляций с магнитом их можно выстраивать в линию, благодаря чему получается детальная анатомическая картина. В 1990-х гг. эта технология была усовершенствована, что позволило, опять же с помощью измерений интенсивности потока крови, наблюдать за функциональной динамикой активности живого мозга.

Получение изображений с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) можно сравнить с ночным полетом над городом: различная активность в его районах отражается в интенсивности видимых сверху световых пятен, между которыми протягиваются яркие полосы автомагистралей. Вы можете сказать, что такая картинка будет слишком грубой, и это действительно так; однако фМРТ впервые дала нам возможность картировать мозг (подобно первым картографам, наносившим на бумагу контуры континентов) и обнаруживать корреляции его активности с физиологическими функциями. Теперь мы буквально можем получать изображения интерактивных процессов мышления. В объективном исследовании загадки, занимавшей умы Фрейда и его венских коллег, — определении динамических отношений между мозгом, культурным опытом и сознательной и бессознательной сторонами человеческой личности — наступила новая эра.

* * *

Мэтт Либерман, профессор психологии и мой коллега по Калифорнийскому университету в Лос-Анджелесе, находится на переднем крае новых исследований, посвященных нашему самовосприятию. Мэтт, еще во времена учебы в Гарварде в начале 1990-х заинтересовавшийся проблемой социального поведения, стал пионером социальной когнитивной нейробиологии. Эта новая дисциплина объединяет технологические возможности получения изображений мозга с проверенными экспериментальными методами когнитивной нейропсихологии с целью изучения нейронных основ сложного социального поведения.

Лаборатория социальной когнитивной нейробиологии находится во Франц-холле. Это комплекс зданий, занимаемый знаменитым отделением психологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Если вы пойдете в северную часть университетского городка, мимо плотной застройки, где располагается медицинский центр (там я и работаю), и пересечете Научный дворик, то увидите классический портик, обрамленный искривленными оливковыми деревьями и затененный гигантскими эвкалиптом и сосной. Это первое из строений Франц-холла. Все вместе они являются архитектурным отражением истории роста самого университета, от изъеденных временем кирпичных фасадов, свидетельствующих о былом романе с академиями Северной Италии, до массивного куба из бетона и зеркального стекла — постройки 1960-х, которая в тот вечер, когда я направлялся к Мэтту Либерману, расплескивала озера отраженного солнечного света на лежащие внизу сады.

Угловой кабинет Мэтта разместился на шестом этаже этого куба, и прямо к его окнам тянутся верхние ветви сосны. Когда я пришел, Мэтт был занят работой над своей новой книгой. «Она о том, как наш мозг обрел свою социальную сеть», — усмехнулся он, вставая из кресла. Мэтт — очень простой и приятный в общении человек с мужественной челюстью и коротко остриженными темными волосами, уже тронутыми сединой. Кабинет отражает его натуру. Кругом книги — не только на полках, но и стопками прямо на полу. Спектр названий очень широк — от тех, что можно ожидать увидеть в рабочем кабинете психолога, до менее привычных: социология, когнитивная нейробиология, физиология, анатомия, религия, теория эволюции — все вперемешку. Популярные имена философов, Фромм, Сартр, Ницше — много Ницше. На противоположной стене, над широким монитором со снимками МРТ и страницами из книги висит большая репродукция «Голконды» Магритта. Знакомая картина — городские фасады, на фоне которых идет дождь из мужчин в котелках, — кажется здесь удивительно на своем месте.

Заинтригованный, я спросил Мэтта, откуда у него такие разносторонние социальные и философские интересы. «Книги по философии я получил в наследство от моего отца, — начал Мэтт. — В молодости он хотел защитить докторскую диссертацию по философии, но поменял свои планы, когда начали появляться дети. В 70-х гг. молодому доктору философии трудно было бы найти работу, так что Либерман-старший переквалифицировался в юристы. Но у него остались книги, и, пока я рос, я читал все, что мне попадалось. Это была моя первая настоящая любовь в мире идей».

Интерес к когнитивной социологии пришел позже. Мэтт тогда учился в Ратгерском университете, и на него серьезно повлиял Брюс Уилшир, профессор, познакомивший его с Ницше, немецкой философией XIX в. и работами Уильяма Джеймса. Для Уилшира ключом к изучению общественного поведения было понимание субъективного опыта. Затем, поступив в аспирантуру в Гарварде, Мэтт открыл для себя мозговое картирование и начал работать под руководством знаменитого психолога Дэниела Гилберта, чья книга «Спотыкаясь о счастье»6(Stumbling On Happiness) привлекла широкое внимание к теме влияния общества на сознание. «Я попался, — объясняет Мэтт. — Большую часть своей сознательной жизни мы проводим, пытаясь найти свой путь в социуме, и мне очень хотелось узнать больше о том, как эти процессы кодируются в человеческом мозге».

Я впервые обратил внимание на исследования Мэтта Либермана, прочитав одну из первых его научных работ «Интуиция. Подход с точки зрения социальной когнитивной неврологии» (Intuition: A Social Cognitive Neuroscience Approach). В ней он высказывает предположение о том, что интуитивное мышление — это не мистика, как считают многие, а стратегия обработки информации мозгом, мыслительная привычка, которая основывается на так называемом скрытом обучении. В психологии этим понятием обозначается обучение, происходящее непреднамеренно, — такой способ получения информации об окружающем мире, при котором мы неосознанно усваиваем некие факты и подсказки об отношениях и силах, в нем действующих. Например, человек, оказавшись в чужой стране, перенимает слова, жесты и обычаи местных жителей, не задумываясь об этом. Другой пример: мы перемещаемся по знакомому городу, прекрасно понимая, в каком направлении нужно двигаться, и не прикладываем при этом никаких сознательных усилий. Так же объясняются неожиданные приливы оптимизма и радости, для которых вроде бы нет никаких внешних причин, и, наоборот, знакомое каждому чувство, порой возникающее при разговоре с кем-то: мы ощущаем, что что-то не так, хотя не можем это внятно истолковать. Стоит отметить интересный момент: мы часто допускаем, что такие рефлекторные реакции — «нутром чую» — могут быть важнее для принятия решений, чем сознательные попытки анализа ситуации.

Совершенно очевидно, что наш мозг может запускать привычные двигательные реакции, не привлекая сознание к обдумыванию деталей. Так почему же что-то аналогичное не может происходить в области мышления? Почему какие-то мыслительные процессы не могут запускаться так же, то есть автоматически? Нас ведь не удивляет то, что многие моторные навыки и ряд когнитивных способностей — ловля мяча, катание на лыжах или велосипеде, чтение и письмо — со временем и практикой становятся автоматическими. Например, наблюдая за малышом, играющим в кроватке, легко можно заметить, что человек появляется на свет с врожденной способностью — «инстинктивным» стремлением тянуться к предметам и хватать их. Позднее, после многих часов практики, такие запрограммированные природой стремления трансформируются в эффективное «привычное» поведение — рефлекторные, прошедшие настройку навыки, которые дают нам возможность наслаждаться разнообразными играми с мячом.

Итак, Мэтт Либерман задумался, не может ли интуиция — рефлекторные знания, основанные на скрыто усвоенных социальных привычках мышления, — развиваться и действовать в принципе так же, как и моторные навыки (хотя, конечно же, интуиция более тонка и индивидуальна, чем, к примеру, умение ловить мяч). И если это действительно так, то на каких нейронных процессах основаны такие рефлекторные навыки? Мэтт предположил, что если интуитивные знания действительно основаны на привычках, то базальные ганглии — скопление нейронных узлов в глубине нашего мозга, которые координируют двигательные программы, позволяющие нам ездить на велосипеде или ловить мяч, — вероятно, будут участвовать в приобретении и поддержании социальных отношений, например в том, что мы предпочитаем общение с определенными людьми или точно знаем, как нам больше всего нравится проводить время.

Однако теории остаются лишь предположениями, пока не будут доказаны, поэтому позже, в Калифорнийском университете, Мэтт провел серию экспериментов для проверки того, задействованы ли в рефлексивном, сознательном поведении с одной стороны и рефлекторном, основанном на интуиции или подсознании, — с другой различные структуры мозга. Эти эксперименты были весьма оригинальными. В одном из них Мэтт набрал две группы опытных профессионалов — футболистов и актеров импровизационного жанра (в конце концов, дело ведь происходило в Лос-Анджелесе!) и сравнил их друг с другом на основании того, каким способом они приобретали знания в этих двух областях, одной знакомой, а другой незнакомой для них. Мэтт рассуждал примерно так: у профессиональных футболистов должен быть иной жизненный опыт, более детальные неосознанные представления об игре в футбол, чем у профессиональных актеров, и наоборот.

В частности, Мэтт предположил, что люди, близко знакомые со всеми нюансами актерской профессии, должны быть способны рефлекторно (интуитивно) реагировать на предположения, относящиеся к их роду занятий (например, должен ли актер быть творческой, тонко чувствующей, сообразительной и т.д. личностью?); в то же время людям, далеким от актерской деятельности (в эксперименте это были футболисты), необходимо сознательно обдумать предложенные утверждения, прежде чем согласиться или не согласиться с ними. И конечно же, применительно к утверждениям о футболе результат в этих двух группах должен быть обратным. А если нейронные структуры, ответственные за интуитивную и сознательную обработку, действительно различаются, это должно отражаться в различиях кровотока, видимых на томографе.

В камере аппарата МРТ довольно шумно, поэтому участники через очки, подсоединенные к компьютеру, читали высказывания об их профессиональных областях вперемежку с нейтральными предложениями и отвечали, нажимая на одну из двух кнопок. Результаты эксперимента показали, что знания действительно поддерживаются двумя различными системами головного мозга. Хотя скорость, с которой здоровые молодые участники отвечали на два набора вопросов, отличалась незначительно, данные томографа четко выявляют функционирование двух различных, хотя и частично перекрывающихся нейронных систем.

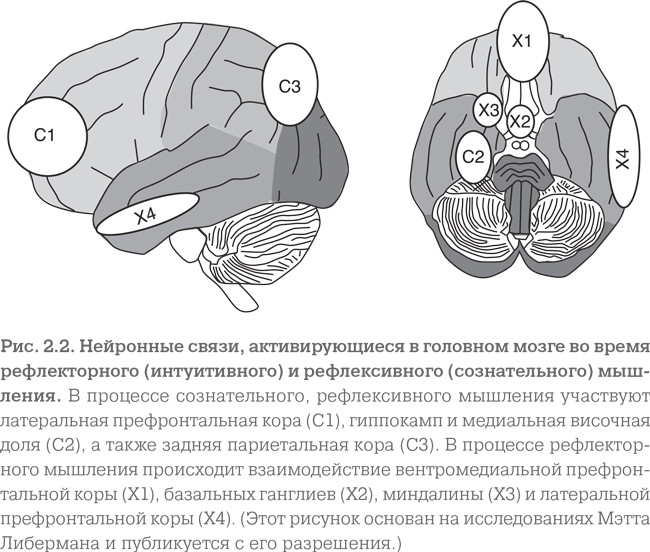

Когда участник эксперимента выражает некое суждение о предмете, который ему близко знаком, он использует интуитивные, или рефлекторные, знания. Для их извлечения практически не требуется сознательных усилий. У испытуемого активируется сеть мозговых центров, в которую входят ядра двух древнейших структур, миндалины, стража наших эмоций, и базальных ганглиев, «гнезда привычек», но, кроме того, новый отдел мозга, называемый вентромедиальной префронтальной корой. Такое сочетание обеспечивает способность быстрого извлечения знаний, полученных скрытым образом. Параллельно с этими процессами активируется латеральная префронтальная кора (часть высокоспециализированной «высшей» коры), гиппокамп (место формирования воспоминаний) и части медиальной и височной доли коры.

* * *

Исследования Мэтта Либермана подтверждают тот факт, что в нашем самоосознании действительно участвуют «два разума». И Мэтт не единственный, кто проводил эксперименты в этой области. Предположение о том, что сохранение и извлечение знаний происходят посредством двух раздельных, но при этом параллельных процессов, обсуждалось нейропсихологами начиная с 1977 г., когда Уильям Шнайдер и Ричард Шифрин впервые постулировали активность таких различных механизмов в головном мозге. В те годы эти системы просто обозначили как «системы 1 и 2», но теперь концепция двойного мыслительного процесса уже устоялась, а общественный интерес к ней привлекла вышедшая в 2011 г. книга «Думай медленно… Решай быстро» (Thinking Fast and Slow) Дэниэла Канемана7, психолога, в прошлом десятилетии получившего Нобелевскую премию. Детали характерного для человека поведения, управляемого этим двойным механизмом, менялись в ходе эволюции, но, если говорить в общем, рефлексивное, сознательное мышление — это медленный, контролируемый, требующий усилий, последовательный и подчиняющийся правилам процесс, в то время как рефлекторная обработка информации, то есть интуитивные, настроившиеся под влиянием жизненного опыта привычки нашего мозга, — это процесс быстрый, бессознательный, параллельный, автоматический и происходящий без каких-либо усилий. Чтобы лучше понять разницу, вы можете представить себе рефлексивное мышление как активный процесс, который происходит в нашем сознании, если нам нужно принять взвешенное решение, а рефлекторное — как ощущение «пойманной волны» во время разговора.

Таким образом, с проблемы рефлекторной обработки информации мозгом спадает покров тайны, если знать, что анатомические структуры мозга, несущие ответственность за такую интуитивную деятельность, — это те же самые центры, которые поддерживают привычную моторную активность. Именно так, как и предполагал Мэтт Либерман. Иными словами, все, что мы научились хорошо делать благодаря практике и выработавшейся привычке, будь то игра на сцене, футбол или внимательное отношение к людям, срежиссировано и поддерживается областью мозга, называемой базальными ганглиями. Эта находящаяся в основании переднего мозга группа ядер, каждое из которых имеет свое латинское название, функционирует как единое целое. Исторически этим мозговым центрам, самый крупный из которых — corpus striatum (полосатое тело), приписывалась функция автопилотов двигательной активности человеческого тела. Однако теперь ученые признают, что те же самые анатомические структуры аналогичным образом участвуют в управлении стандартными схемами социального поведения и даже индивидуальными привычками. Такие схемы привычного поведения, запускаемые хорошо знакомыми подсказками и координируемые с помощью мощной сети, соединяющей ганглии с другими областями мозга, воспроизводятся рефлекторно, автоматически, без препятствий и сознательного осмысления. Точно так же, как благодаря практике мозг настраивается на успешную игру в теннис, наш опыт настраивает и наше социальное поведение.

То, что мы называем интуицией, — внезапное осознание результатов этого процесса. Таинственное, почти божественное ощущение, о котором мы говорим что-то вроде «У меня такое чувство» или «Я просто знаю, что это так», на самом деле отражает осознание в критической ситуации подсознательных схем мышления, которые давным-давно стали привычными для нас. Однако в большинстве случаев, как это бывает с любой автоматизированной системы контроля, мы практически не замечаем присутствия мозгового автопилота, пока его работа не даст сбой. Что представляет собой такой сбой, проще всего понять, описав потерю привычно настроенных двигательных функций, например, при болезни Паркинсона. В социальном поведении это происходит по тому же сценарию. Одна из важнейших функций базальных ганглиев — поддержание положения тела в пространстве, то, чему мы учимся на раннем этапе жизни и что впоследствии обеспечивает нам способности к ходьбе, бегу, прыжкам и другой физической активности. Если нейроны, ответственные за эти функции, повреждаются или дегенерируют, как это происходит при болезни Паркинсона, в норме бессознательные, свободные движения конечностей и корпуса уступают место скованным и замедленным. Эта потеря моторных программ — или, если быть точным, неспособность к автоматическому запуску нейронных привычек — связана с дегенерацией substantia nigra (черного вещества) ганглиев, в частности с разрушением клеток, производящих дофамин.

Чтобы разобраться в том, как мы приобретаем привычки, очень важно понимать специфические биохимические процессы, происходящие в головном мозге. При болезни Паркинсона, характеризующейся дефицитом дофамина, лечение препаратами, содержащими L-dopa (дигидроксифенилаланин), предшественник дофамина, значительно улучшает физическое состояние многих больных и оказывает положительное влияние на их настроение. Вы также можете вспомнить о том, что именно дофаминовая система, с которой мы познакомились, когда я рассказывал историю Генри, управляет внутренним вознаграждением. Действительно, дофамин можно считать молекулой мотивации, влияющей на обучение (и развитие привычек) через подкрепление путем вознаграждения и наказания. Когда мы сознательно или бессознательно воспринимаем нечто как полезное и приятное, мы стараемся повторить такой опыт, и в эти моменты дофаминовые нейроны в полосатом теле усиливают свою работу. И наоборот, если в результате каких-либо действий мы испытываем негативные ощущения и боль, дофаминовая активность стриатума уменьшается. Именно так и работает система настройки мозга.

Эти процессы одинаковы для всех млекопитающих. Энн Грейбил, ведущая исследовательница привычек из Института Макговерна при Массачусетском технологическом институте, показала на примере обучения крысы (животное проходило лабиринт, в конце которого его ждало вознаграждение в виде шоколада), что нейронная активность базальных ганглиев наиболее высока в начале процесса обучения, а также в самом конце, когда вознаграждение представляется достижимым. Такое «обучение» специфической группы нейронов путем повторения опыта позволяет мозгу накапливать информацию в виде легкоприменимых привычных схем, которые впоследствии быстро активируются при воздействии соответствующих подсказок из окружающей среды. После запуска привычные схемы поведения функционируют автоматически.

Таким образом, базальные ганглии являются центральным элементом мозговых сетей рефлекторной двигательной активности и интуитивного рефлекторного понимания, соединяя при этом новую фронтальную кору и древние лимбические структуры в непрерывный контур обработки информации. Развитие и настройка такого рефлекторного поведения дает огромные биологические преимущества: появляется возможность действовать «на автопилоте» и благодаря этому освобождать время для сознательной оценки ситуации и решения проблем, требующих тщательного осмысления. Эти привычные схемы очень мощны и сохраняются длительное время — вспомните, к примеру, как легко человеку снова начать кататься на лыжах или велосипеде даже после многолетнего перерыва или как на начальных стадиях болезни Альцгеймера больной вполне способен прилично вести себя в обществе, несмотря на нарушения кратковременной памяти. Однако такие стабильные привычки могут и причинять нам вред, например, когда написание эсэмэски становится настолько рутинным занятием, что мы пытаемся делать это даже за рулем автомобиля, или когда зависимое поведение, будь то употребление кокаина или страсть к фастфуду, азартные игры, секс или постоянное сидение в Интернете, запускается после получения некоей стандартной подсказки. Мы должны понять, что настроенные в нашем мозге схемы привычного поведения и интуитивного мышления, как полезные, так и вредные, обретают форму путем проб и ошибок, но, однажды закрепившись, весьма плохо поддаются изменению и еще хуже — истреблению.

* * *

Описанные интуитивные схемы надо отличать от таких необходимых первичных эмоций, как гнев, страх, удивление и отвращение, доставшихся нам от предков в виде врожденного набора для выживания. Рефлекторные умственные способности — возникающие на практике кратчайшие пути, обычно доступные для мгновенного использования в стандартных ситуациях, — вырабатываются постепенно на основании опыта в сочетании с первичными эмоциями. Эта функциональная связь становится очевидной, если рассмотреть сеть анатомических центров, обеспечивающих рефлекторные внутренние знания, — сеть распространения информации, которая связывает такие древние структуры, как миндалина и базальные ганглии, с вентромедиальной префронтальной корой, новой областью человеческого мозга, очень важной, как я объясню позже (в главе, посвященной выбору), для формирования предпочтения вознаграждения.

Какую же роль играет рефлекторная, интуитивная настройка мозга в сложных социальных взаимодействиях и эмоциональном обмене, из которых складывается наша повседневная жизнь? Как мы определяем, что этот человек «не моего типа», еще даже не поговорив с ним? Почему мы иногда пугаемся палки, приняв ее за змею, как это случилось с моим другом из сельской местности, который прогуливался среди деревьев рядом с Капитолием в Вашингтоне? Или испытываем приступ тошноты от запаха какой-нибудь пищи, как это происходило со мной много лет назад, когда у меня возникло отвращение к бекону и блюдам из печени? Все это примеры того, как наш мозг выносит автономные и досознательные суждения перед лицом возможной опасности.

Возьмем для примера мое отвращение к печенке. Когда я проанализировал свой опыт, я смог найти причины такой реакции. Будучи молодым врачом, я жил в квартире при больнице и работал по очень напряженному графику — дежурил каждую вторую ночь. Нам предоставляли бесплатный завтрак и ужин в столовой. Однажды я подхватил желудочный вирус со стандартными симптомами в виде тошноты и рвоты, но, прежде чем болезнь проявилась, накануне вечером, я ел в столовой бекон и печенку с картофельным пюре — стандартный английский набор блюд. Тогда я не сопоставил эти два события, да и при сознательном обдумывании не счел бы их взаимообусловленными; однако нервные центры миндалины моего мозга, служащие системой безопасности, получающей сенсорную информацию от всех частей тела, в том числе от обонятельного анализатора, ошибочно связали желудочный грипп с запахами еды. Эти два явления оказались сцепленными в моем подсознании, подобно тому как у собаки Павлова звонок связывался с получением пищи. Таким образом этот рефлекс закрепился в моей личной истории. И стоило мне учуять запах печени и бекона, я получал эмоциональный сигнал тревоги от моего подсознания, который в сознании регистрировался как ощущение тошноты.

На основании неприятного опыта мой мозг «перенастроился» в неправильно понятых интересах выживания. Только позднее, после того как я проанализировал события, сопутствовавшие моей тогдашней болезни, эти сигналы тошноты в конце концов прекратились, притом что раньше я очень любил печенку. Это, конечно, пример ассоциативной связи, которую легко расшифровать. Но возникает вопрос: основана ли социальная интуиция — рефлекторная способность формировать мнения о людях, с которыми мы встречаемся (например, упомянутое мной выше необъяснимое отвращение к какому-нибудь незнакомцу), — на тех же самых, настраиваемых по ассоциации нейронных схемах? И как такие ассоциации влияют на наш жизненный путь?

* * *

Homo sapiens — вид с интенсивным социальным образом жизни, и это было так на протяжении многих тысяч лет. Робин Данбар, британский антрополог и эволюционный психолог, доказал, что крупный передний мозг человека развился не за счет улучшения питания (так считали прежде), а как приспособление к сложным конкурентным отношениям в социальных группах. Эволюцией человеческого мозга управляла необходимость выживания не в природе, а в общественной среде. А учитывая особенности эволюции, всегда идущей по самому экономичному пути, вполне логично предположить, что и интуитивное социальное поведение, и развитие других бессознательных привычек строится на одной и той же нейронной платформе. Это могло бы объяснить, почему у ребенка примерно в одно время развивается способность понимать чувства окружающих и сопереживать им, причем эта способность — в более широком культурном контексте — предшествует формированию совершенного самоконтроля и пониманию принципа отсроченного вознаграждения, что необходимо для совместной работы в больших группах.

Леда Космидес и Джон Туби из Центра эволюционной психологии Калифорнийского университета в Санта-Барбаре предположили, что для развития таких социальных привычек основополагающим является наличие так называемой мыслительной эвристики — «встроенных» в мозг правил, которые способствуют быстрому и эффективному принятию решений. По мнению профессоров Космидес и Туби, эти ментальные правила выработались путем проб и ошибок на том этапе истории наших древних предков, когда безопасность и выживание каждого из членов группы стали сильно зависеть от других ее членов. Исследователи считают, что подобное социальное поведение не является таким же древним и инстинктивным, как, к примеру, рефлексы ребенка, сосущего материнскую грудь. Скорее такие схемы социальных взаимодействий, способствующие быстрому взаимопониманию или предупреждающие о возможных межличностных конфликтах (по сути, поведенческие архетипы), возникли позднее в ходе естественного отбора и претерпевают усовершенствование в процессе приобретения личного опыта.

Здесь мы снова видим механизмы бессознательной операционной системы мозга в действии. Социальная интуиция, построенная на возникших в ходе эволюции мыслительных шаблонах, стала для каждого из нас досознательным хранилищем знаний и практических правил поведения в обществе, постоянно совершенствующихся под влиянием культурных и межличностных взаимодействий. Через такую рефлекторную досознательную интеграцию интуитивное мышление дополняет преднамеренную деятельность нашего рефлексивного сознания, помогая быстро и эффективно оценивать социальные нестыковки, возможности и риски. В процессе такой интеграции иногда возникает то самое «внутреннее чутье», которое «интуитивно» может показаться более ценным, чем результат сознательного осмысления ситуации. Это помогает объяснить рефлекторную реакцию отчуждения («не мой тип»), порой возникающую у нас при встрече с людьми. Только впоследствии, проведя рефлексивную оценку, мы можем осознать, что этот человек запустил в нашем мозге какую-то интуитивную схему — скажем, его громкий голос и напористость в общении напомнили вам о дядюшке, который все время дразнил вас за столом в День благодарения. На этом примере видно, как наши рефлексы подают нам сигнал тревоги (практически так же запах печенки в моей молодости рефлекторно заставлял мой желудок переворачиваться).

Отсюда можно сделать и более смелые предположения. Возможно, в человеческой культуре такие интегративные архетипы вышли за пределы личного опыта и стали основанием для качественных суждений — этических и моральных норм, сохранявшихся на протяжении многих поколений и формировавших представления об общественных добродетелях. На эту гипотезу проливают свет исследования Джонатана Хайдта, профессора психологии Вирджинского университета, осуществившего масштабное исследование видоизменений моральных норм в разных культурах и при разных политических режимах.

Сравнительные исследования профессора Хайдта охватывают около 30 000 людей из разных стран мира, от Северной Америки и Европы до Южной Африки и Восточной Азии. На основе поведенческого анализа этой большой и разнообразной выборки Хайдт выделил пять универсальных мыслительных шаблонов. В их основе лежат такие качества, как забота о ближнем, честность, верность, уважение и нечистота, и на них в каждой культуре строилась собственная система моральных ценностей. Хайдт утверждает, что мы заботимся друг о друге и превозносим честность, поддерживая таким образом ткань социума даже в сложном современном мире, именно благодаря этим интуитивным схемам. Также основами социальной жизни являются верность семье, общине и народу и уважение к традициям и власти. Пятый кластер интуитивных эмоций, общий для всех культур, формирует понятие нечистота, которым мы определяем как отвратительные действия людей, так и загрязненную пищу и деградацию окружающей среды. Эти пять фундаментальных систем Хайдт рассматривает как интуитивные «модули обучения» развитого мозга, которые в ходе индивидуального развития помогают детям быстро научиться распознавать культурно-специфичные добродетели и грехи, во многом подобно тому, как они усваивают родной язык.

Рефлекторные мыслительные шаблоны, способствующие общественному объединению, также помогают в объяснении того, почему одни виды деятельности и институты в человеческом обществе существуют долгое время в самых разных этнических и культурных группах, в то время как другие прекращают свое существование достаточно быстро. Возьмем, к примеру, рыночный товарообмен, существующий в человеческом обществе уже тысячи лет (напомню, что он имеет особенно важное значение для наших рассуждений). Чтобы преодолеть захватившую Америку страсть к потреблению, необходимо понять, чем обусловлена наша тяга к искушениям свободного рынка. Может быть, она является примером того, как наше сознание превращается в марионетку наших рефлекторных привычек?

Нобелевский лауреат Дэниэл Канеман обращает особое внимание на то, что бессознательная система интуитивного обучения нашего мозга работает с тем, что воспринимает, а это восприятие порой бывает неверным. Таким образом можно объяснить, почему мы иногда совершаем иррациональные и импульсивные поступки под давлением привычных обстоятельств. Как нам ясно продемонстрировал финансовый кризис 2008 г., произошедший из-за того, что миллионы американцев взяли на себя долговые обязательства, которые были не в состоянии выполнить, интуитивное ощущение удачи не является автоматическим индикатором верности суждения. Канеман утверждает, что интуитивным озарениям можно доверять лишь в том случае, если ситуация, в которой находит озарение, типична, предсказуема и стабильна. В отсутствие таких обстоятельств, говорит Канеман, на интуицию полагаться не следует.

* * *

Познать себя нелегко. Однако это необходимо для того, чтобы иметь хорошо настроенный мозг. На пути к самопознанию мы должны быть готовы принять установленные факты: многое из того, чем определяются наши действия, лежит за пределами нашего сознательного выбора; история зрелой, здоровой личности и значительная часть ее поведения формируются бессознательно, интуитивной частью мышления. Все мы «чужие самим себе», как образно выразился Тимоти Уилсон, профессор психологии Вирджинского университета. Но само по себе это неплохо. Рефлекторные, интуитивные процессы сочетаются в мозге с рефлексивными, сознательными, и это обеспечивает его необходимыми для уверенной, безопасной и эффективной навигации в окружающем мире механизмами стабильности и ориентации (подобными килю корабля и компасу на нем). В идеале интуитивное мышление, принимающее на себя ответственность за повседневные задачи, экономит время и ресурсы, необходимые для сознательного принятия решений, при этом дополняя самоосознание деталями и функцией запоминания. Таким образом, в идеальном мире привычка формирует характер, который, в свою очередь, формирует персональную историю каждого из нас.

Однако мир, в котором мы живем, не идеален. Мы остаемся существами, биологические особенности которых сформировались эволюцией, но смысл жизни мы находим преимущественно в отношениях с другими людьми — и в культурном контексте этих отношений. Чтобы сохранить определенные личные свободы и наслаждаться ими, мы стараемся, живя вместе, достигать хоть какого-то подобия гармонии. Мы называем это демократией, которая представляет собой общественный строй, основанный на равенстве и разуме. С одной стороны, в частной сфере каждый человек обладает свободой принятия решений и несет ответственность за свои действия; никто не выбирает за нас, что нам делать. С другой — в правовой сфере все мы подчиняемся строгим законам, которые гарантируют свободу остальных людей в обществе. Между двумя этими сферами лежит обширная переходная область социальных взаимоотношений, в которой наш выбор и действия зависят (хотя и не полностью) от рациональных норм и общепринятых, поддерживающих культурное единство общества ценностей. Именно в этой переходной зоне во многом доминируют рефлекторные, интуитивные процессы мышления.

Какие же последствия для социума имеет тот факт, что мы, веря в сознательный контроль над своими решениями, на самом деле часто действуем под влиянием подсознания и имеющихся настроек поведения и правильность нашего выбора зависит от точности и эффективности этих рефлекторных привычек? Как отмечает Дэниэл Канеман, одно из скрытых последствий состоит в том, что рефлекторные привычки могут искажаться и терять адекватность, как и любое другое поведение. Наши привычки могут подпитывать сами себя, создавая порочный круг, как видно на примере американской эпидемии ожирения. В этом нет ничего удивительного. На интуицию очень сильно влияют опыт и культура, на которой мы выросли. И наоборот, наше интуитивное понимание мотивов и намерений других людей играет важнейшую роль в поддержании культурного единства. Таким образом, культура и интуиция образуют динамическое целое, взаимно подкрепляя друг друга, и тем самым цементируют все человеческие общества — к счастью или к сожалению.

Чем же эти знания о нас самих помогут нам в понимании нашей страсти к потреблению? В западных демократических государствах, в особенности в США, потребительский рынок считается гаванью личной свободы и сознательного выбора, сферой, где мы принимаем рациональные решения, направленные на достижение максимальной личной выгоды. Но цена и потребность не единственные факторы, оказывающие на нас влияние. На принятие решений в рыночной области, как я уже говорил, значительно влияют эмоциональные мотивы, культура и привычки. Как перед лицом сильнейших изменений культурного ландшафта в потребительском обществе, которое приобретает все более глобальный характер и главными движущими силами и идеалами которого являются непрерывный экономический рост, конкуренция и стремление к известности, мы можем продолжать верить, что в экономических вопросах мы остаемся преимущественно рациональными существами? И когда человек впервые решил, что обладает этим даром рациональности?

Я задал эти вопросы Мэтту Либерману во время нашего разговора в тот солнечный вечер в его университетском кабинете. «Да, в современном обществе концепция личности сильно изменилась, — согласился Мэтт. — За последние двести лет личность стали понимать совсем по-другому, чем это было прежде, например в Средние века. То, кем мы себя воспринимаем, больше не зависит напрямую от социального статуса, полученного при рождении, и церковных догм. Несмотря на свои недостатки, средневековое понятие личности было простым и стабильным. С наступлением эпохи Просвещения самоопределение стало очень сложным, даже проблематичным процессом».

Сегодня, в отличие от Средневековья, как подчеркивает социальный психолог Рой Баумейстер, личность должна сама определять себя в процессе свободного выбора. Но мы считаем, что любой выбор должен быть сознательным, а важность социальной подстройки склонны недооценивать. Мэтт задается вопросом: объясняет ли это, почему в нашем все более усложняющемся обществе мы находим утешение в определении себя по «тем моментам в нашем прошлом, когда перед нами вставали задачи, которые… привычка… не помогала решить»? Мне это замечание показалось интересным. Может быть, действительно поэтому в претерпевающей значительные изменения культуре современного потребительского общества, с его социальным давлением и бесконечной рекламой все новых и новых продуктов, мы превозносим сознательный выбор на рынке как главную дорогу к самоудовлетворению? Считаем ли мы это единственной нашей точкой контроля?

Несмотря на то что доказательств значительного влияния интуиции на нас и наши действия становится все больше и больше, мы продолжаем убеждать себя в том, что всем правит разум. Как эта идея впервые появилась в век рационализма, а затем стала центральной в философском обосновании рыночного общества, я расскажу в следующей главе.

Назад: Глава 1. Нарушенный баланс: в чем подвох изобилия

Дальше: Глава 3. Эксперименты эпохи Просвещения: изобретение рыночного общества