33

С утра они слышали движение машин по улице, грохот танков, шли войска, но какие именно – не видели: шофер не уходил со двора, чего-то мастерил на скамейке. А когда уходил в дом или с судками за обедом, они все равно ничего, кроме двора, видеть не могли.

Бокарев подполз к торцу сеновала, забитому вертикально стоящими, косо срезанными дощечками, осторожно попытался оторвать одну – она заскрипела на гвоздях. Он перестал тянуть, прислушался – немец легко постукивал, будто молотком по бородку. Бокарев опять потянул дощечку – она снова заскрипела. Он опять перестал тянуть, прислушался. Удары во дворе прекратились. Потом блеснула и расширилась полоска света, ворота открылись – в них стоял немец.

Бокарев притаился, сжимая в кармане гранату.

Немец развел обе половины ворот и так держал их некоторое время, чтобы не захлопнулись, стоял, всматривался в глубь сарая. Потом нагнулся, поднял чурбачок, осмотрел его, придерживая одной рукой медленно наезжавшую створку, другая уже закрылась.

Удовлетворенный осмотром, немец вернулся на скамейку. Створка, которую он придерживал, осталась в том же положении, не захлопнулась и не открылась шире, в сарай теперь падал косой луч света.

Немец поставил чурбачок на скамейку, на чурбачок положил лист жести и стал рубить его зубилом, размеренно и точно ударяя по нему молотком. И Бокарев подивился аккуратности немца: подложил чурбак, чтобы зубилом не испортить скамейку. Хотя, если прикажут, сожжет дом со всеми сараями и скамейками, а если надо, то и с теми, кто в доме.

Прислушиваясь к ударам молотка по зубилу, к металлическому дребезжанию жести, Бокарев сильно дернул дощечку – верхний конец ее вместе с гвоздем оторвался от стропила.

Он снова притаился, но немец не оглянулся.

Нижний гвоздь Бокарев не стал выдирать: дощечка вращалась на нем, как на оси; можно было поворачивать ее, смотреть через щель, потом обратным поворотом ставить дощечку на место и закрывать щель.

Теперь Бокарев видел слева главную штабную улицу, огороженную шлагбаумами, справа – боковую улицу, на которую он выходил ночью и где, по его расчетам, должен быть дом, в котором они оставили Вакулина. Видел он и переулок, соединяющий эти улицы, видел поля и темнеющий вдали лес.

Штаб помещался в школе. По машинам – «оппель-адмиралу», «хорьху», большим «мерседесам», – по охране Бокарев определил, что штаб крупный, машины генеральские, штабные учреждения были в домах: туда тянулись кабели телефонной связи, входили и выходили офицеры с папками, портфелями, бумагами. Наверно, штаб танковой бригады, а то и корпуса.

Днем через город прошла колонна моторизованной пехоты, прошло звено танков, проезжали отдельные транспортные машины, но не по центральной штабной улице, а но боковой. Доезжали до шлагбаума, сворачивали в переулок и уже за вторым шлагбаумом возвращались на шоссейку. Через шлагбаум пропускали только легковые машины.

По штабной улице не выберешься. Выбираться надо по боковой; она и ночью показалась ему подходящей окраина, за ней поля, овраги, лес. И переулок прямо против их сарая. Перелез через забор, переполз улицу – и там.

Чем больше всматривался Бокарев в улицу, тем сильнее укреплялось в нем решение уходить сегодня же ночью – второй день без хлеба; завтра Краюшкин совсем ослабеет; он сам испытывал тошнотные приступы голода: его молодой, сильный организм требовал пищи. Все больше прибывает войск: немцы, видно, ведут широкое наступление в юго-восточном направлении, прорвали нашу оборону. Только бы дойти до леса, оттуда можно пробраться к Клавдии, спрятаться у тамошних, а потом добраться до своих; придется ему отчитаться за людей, за убитых, за машины. Ладно, все это потом. Главное выскочить в лес, а там будет видно.

Прижимая кнопку, чтобы не слишком щелкнула, Бокарев открыл планшет. Карта лежала в планшете так, как он ее свернул еще в МТС, – тем квадратом, где был город Корюков. В западном направлении – Федоровка, на север, чуть повыше, – МТС. После боя уходили они еще севернее и, видно, зашли в город с северо-востока, потому что он никак не мог сориентироваться, где дом Михеева; считал, что с запада, а он, значит, в другом конце улицы.

Да, не по дороге.

Но уйти без Вакулина он не мог. Может, убили его немцы или умер у хозяина рана серьезная. Может быть, в плен забрали, он должен все знать о нем, не имеет права так бросить и уйти.

Только как поступить с Краюшкиным: вдвоем им идти до Михеева, а потом дальше или одному сходить к Михееву, потом вернуться, взять Краюшкина и уйти переулком.

Он остановился на втором решении Не пройдет раненый всю улицу. А тут юркнул в проулок, пока охрана не видит, и ползком, а там потихоньку и дойдут до Федоровки.

Но Краюшкину он не сказал, что принял именно такое решение. Объявил само решение – уходить, а как уходить, скажет потом.

– Сегодня ночью будем уходить. Как нога?

– Нога, она и есть нога.

– Добежишь до леса?

– Добежать не добегу.

– А дойти?

– Может, и дойду.

– К вечеру приготовься, возьмем по автомату и все гранаты.

Краюшкин промолчал. Бокарев про себя отметил враждебность этого молчания – не хочет уходить, боится; может, ждет, что Бокарев один уйдет, а сам сдастся в плен. Тем более, тут штаб, с ходу не расстреляют. Немцы кидают листовки, признают, что в сорок первом действительно были трудности с пленными ввиду их большого количества, а теперь все наладили: сдавайтесь, паек пленным выдаем. Может, он, дурак, и поверил.

Но в мысли и замыслы Краюшкина Бокарев проникнуть не мог. Перед ним был подчиненный ему солдат Красной Армии, и судить о нем он мог только по его поступкам: не подчинится Краюшкин – тогда он и будет решать его судьбу.

Шофер во дворе закончил работу, сложил все аккуратно в багажник, чурбачок отнес обратно в сарай, взял в доме судки и ушел за обедом.

Бокарев тут же спустился во двор и вошел в дом. В кухне стояли ведра с водой, но еды никакой не было, и хорошо, что не было – не удержался б, взял бы, а брать здесь нельзя: заметит пропажу аккуратный немец, поднимет тревогу, весь двор переворошит.

Бокарев снял с полки хозяйскую кастрюлю, наполнил ее водой из обоих ведер, чтобы не было заметно, и вернулся на сеновал.

– Это уж бы ни к чему, – проговорил Краюшкин недовольно.

– Прикажешь на водопровод сходить? – насмешливо спросил Бокарев.

– Лежать надо, терпеть.

– И долго?

– Пока штаб не уйдет.

– Штаб уйдет, комендатура останется, полицаи.

– Лишь бы жители вернулись, а там уйдем. Переждать надо. Штаб танковой бригады не будут держать в тылу, поскольку наступление.

– Стратег! – насмешливо сказал Бокарев. – Не хуже Лыкова.

– Немец с судками ходит, – продолжал Краюшкин, – значит, не развертывают офицерскую столовую, не собираются долго задерживаться.

Замечание Краюшкина насчет судков было правильно, но старик чем-то раздражал его. Не докучает, не стонет, не жалуется, хотя и подставил ногу под пулю; держит его здесь – ладно, дело солдатское, бывает. Раздражало другое: они как бы поменялись ролями. Краюшкин, всегда словоохотливый, болтун, шутник, прибауточник, стал немногословен, осторожен, замкнулся, все обдумывал и взвешивал, а он, Бокарев, всегда скупой на слова, такой выдержанный и расчетливый, много и неосторожно разговаривал, не мог усидеть на месте, не мог ждать, терпеть.

Ночь опять выдалась светлая, иногда набегали тучи, тогда серело все вокруг, потом снова светлело.

Бокарев переполз через забор. Улица была пустынна, одинокие машины стояли у домов, патрулей не было видно совсем. Вместо того чтобы перебежать улицу и переулком, а потом околицей пройти к дому Михеева, Бокарев пошел прямо по улице, прижимаясь к заборам, пригибаясь у палисадников, иногда заглядывая в освещенные окна. Безнаказанная дерзость придавала ему еще большую смелость, уверенность, что все сойдет благополучно.

Наконец он добрался до дома Михеева. Точно, этот самый дом, в это окно они стучали, через эту калитку входили.

Он осторожно обошел двор, пытаясь определить, есть тут немцы или нет. Как будто нет. Не любят немцы селиться в крайних домах, больше к середине жмутся.

Он тихонько постучал пальцем в окно. Прислушался. Никто не отозвался. Он постучал еще раз. Потом перешел к другому окну и там постучал. Зашел с другой стороны, постучал. Дом точно вымер.

Но дом не вымер, в нем была жизнь, были люди, только не хотели отзываться, осторожность его стука их и пугала. Постучи он в дверь требовательно, по-начальнически – сразу бы открыли, подумали бы, что немцы, побоялись бы не открыть. А так понимают, что стучит свой и с ним попадешь в неприятность. Дом-то крайний: партизаны могут из леса подойти или солдат захочет укрыться, – крайняя изба, она все на себя принимает.

Он присел под широким, развесистым дубом, единственным в этом саду, где были только фруктовые деревья; ждал, прислушиваясь к дому. В доме было тихо.

Он услышал шум машин и увидел дальний молочный отблеск фар. Подполз к палисаднику и сквозь щели штакетника посмотрел на улицу.

По ней двигались грузовые, крытые брезентом машины с притушенным под козырьком светом, останавливаясь у домов, они его гасили. Он насчитал десять машин; последняя остановилась недалеко от сада, где он лежал.

Из машины выходили шоферы, вынимали из кабин вещмешки, чемоданчики, входили в дома.

Совсем рядом слышалась немецкая речь.

И в соседний дом прошли два шофера, громко, требовательно постучали в дверь – дверь открылась, они вошли туда, положили вещи, один остался, другой вернулся к машине, еще чего-то взял, понес в дом.

В дом Михеева никто не входил; там, конечно, не спали, разбуженные и его осторожным стуком, и шумом подъехавших машин, и стуком шоферов в дверь соседнего дома.

Бокарев встал, поднялся на крыльцо, требовательно постучал.

Дверь, как и в прошлый раз, открыл хозяин, Михеев, с лампой в руке, увидел Бокарева, сразу узнал, отшатнулся, застыл в страхе.

Бокарев прикрыл за собой дверь.

– Иван где?

– Иван... Солдат ваш? Ушел, ушел солдат...

– Ты мне правду говори, не бойся!

– Правду и говорю. Как в то утро немцы пришли, так он и ушел: к своим, говорит, буду пробираться.

– Туши свет!

Михеев задул лампу.

– Дверь тихонько за мной закрывай!

Бокарев приоткрыл дверь, выглянул: в саду было тихо, только виднелись на улице силуэты высоких фургонов.

Он услышал, как тихо звякнул за ним замок, но обратных шагов в коридоре не услышал – стоит хозяин за дверью, прислушивается.

Бокарев снова подполз к забору, сквозь штакетник посмотрел на улицу.

Машины стояли вытянутой в один ряд колонной; вдоль нее расхаживали два автоматчика. Охрана. Значит, груз серьезный – может быть, мины или авиабомбы. Здорово наступают – поставили машины с боеприпасами прямо на улице, недалеко от штаба, не боятся нашей авиации.

Не добраться ему до сеновала, не перебежать улицу на глазах у часовых.

Он может уйти в лес. Но Краюшкин? С Вакулиным ясно: ушел, может, погиб, может, отлеживается, только нет его здесь. Значит, имеет он, Бокарев, право уходить без него. Но Краюшкин – пробираться к нему? Убьют его, а потом прочешут всю улицу, весь город и Краюшкина накроют.

Может, действительно Краюшкин переждет, пока уйдет отсюда штаб. А он, Бокарев, махнет в лес. Можно и машину угнать. Это «шкоды», он их знает. Вскочить в кабину, дать задний ход, метнуть гранату в переднюю машину – пойдут взрываться снаряды; под эти взрывы он развернется и уйдет.

Строя эти планы, Бокарев понимал, что не уйдет без Краюшкина. Из всей его команды остался один солдат – и того он бросит? Всех растерял, теперь и этого оставит на смерть или плен? Надо возвращаться на сеновал и уходить вместе.

Бокарев пополз в глубь сада, перелез через задний забор и очутился в поле.

Вдали, освещенный луной, темнел лес. Бокареву казалось, что он слышит его шорохи. Лес манил его. Совсем близко и жизнь, и спасение, и Клавдия, но он отогнал от себя эти мысли и стал пробираться вдоль заборов, стараясь ступать осторожнее – тут были то кусты, то мусорная свалка.

Переулок совсем короткий. Бокарев прижался к забору, вслушиваясь в шаги часовых на улице. Один автоматчик прошел, почти тотчас прошел встречный – так было и по расчетам Бокарева. Он быстро пересек переулок, стал за машиной и поглядел на улицу.

Часовые были в конце колонны, к нему спиной, но перебежать улицу он не успеет. Пусть опять пройдут.

Он ждал, хотя и понимал, что план его невыполним: они услышат, как он пройдет по улице, как будет перелезать через забор, только подставит себя под пулю, наведет на след Краюшкина. Надо уходить в лес; утром колонна уйдет, улица будет свободна, он придет ночью и заберет Краюшкина.

И все же он не уходил, ждал: вдруг представится случай? Он рассчитывал на смену караула: уж один-то из них обязательно уйдет будить новых часовых, а может, и оба уйдут.

Было уже поздно метнуться в переулок, когда открылась дверь дома и на крыльцо вышел немец в форме, с автоматом, чуть поежился, передернул плечами, посмотрел на Бокарева, различая только его фигуру рядом с машиной и, видно, не понимая и не соображая, что это за человек.

Так они стояли некоторое время и смотрели друг на друга. Часовые уже подходили, Бокарев спиной слышал их приближение. Он мог застрелить немца на крыльце, броситься в переулок, но те двое тогда достанут его пулями.

И он стоял и ждал, когда они подойдут, и смотрел на немца на крыльце, и немец смотрел на него, вдруг сообразив, что перед ним русский, оцепенев от неожиданности и тоже дожидаясь, когда подойдут те двое, понимая, что одного его движения будет достаточно, чтобы русский его пристрелил, прежде чем он сам снимет автомат: у русского автомат в руках.

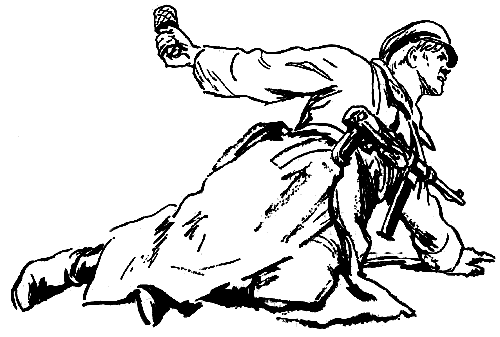

Бокарев выстрелил в ту минуту, когда оба часовые показались из-за машины, сначала в немца на крыльце, потом по часовым и бросился в переулок, но упал: раненый немец дал по нему очередь. И, уже лежа на земле и слыша вокруг себя свист пуль, он повернулся, вытащил гранату, размахнулся и кинул ее в машину.

Взрыв, потрясший небо, – было последнее, что услышал Бокарев.