Книга: Самое грандиозное шоу на Земле

Назад: Глаза и зрение

Дальше: Глава 12 Гонка вооружений и «эволюционная теодицея»

Неразумный дизайн

Будь у нас проектировщик, мы вряд ли увидели бы эту цепь ошибок проектирования, кое-как исправленных. В этом случае вполне возможны случайные ошибки, как, например, не предусмотренная проектом сферическая аберрация зеркала телескопа «Хаббл», но не такая явная глупость, как сетчатка, приделанная задом наперед. Такие просчеты не случаются даже в самых неудачных проектах. Они могут сложиться только исторически.

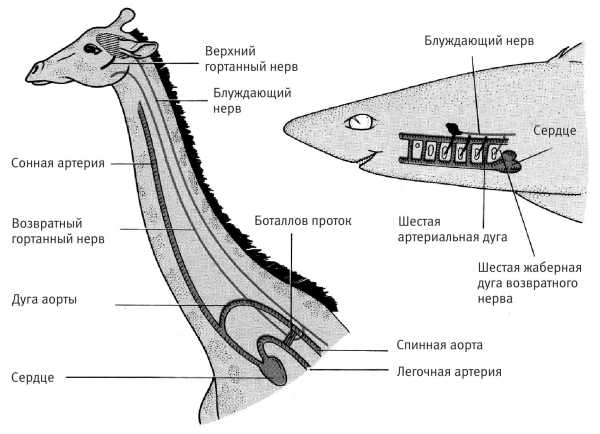

Мой любимый пример «глупостей» такого рода, подсказанный моим преподавателем профессором Джон Д. Карри, — возвратный гортанный нерв. Это ветвь одного из черепных нервов, идущих непосредственно от головного мозга. Один из них, имеющий очень подходящее название «блуждающий», разделяется на несколько ветвей, две из которых идут к сердцу, а еще две — к гортани, голосовому аппарату млекопитающих. С каждой стороны шеи к гортани подходит одна из ветвей блуждающего нерва, как и задумал бы любой разумный дизайнер. Но другая идет к гортани удивительным путем: ныряет в грудную клетку, обходит крупную артерию (точнее, две артерии слева и справа, но маршрут нервов с обеих сторон остается принципиально сходным) и только потом возвращается в шею, к гортани.

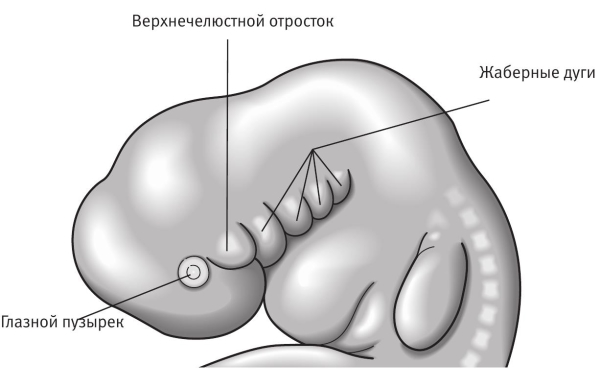

Если относиться к телу как к проекту, то возвратный гортанный нерв — настоящий позор проектировщика. Гельмгольц нашел бы куда больше поводов его отвергнуть, чем в отношении глаза. Однако положение возвратного гортанного нерва, как и глаза, становится понятным и естественным, если забыть о проектировщике и задуматься об истории. Для этого нам придется вернуться в эпоху, когда наши предки были рыбами. У рыб двухкамерное сердце, в отличие от нашего четырехкамерного. Оно посылает кровь в большую центральную артерию под названием «брюшная аорта». Затем кровь поступает к жабрам, где насыщается кислородом. Брюшная аорта перед жабрами делится на шесть пар сосудов, ведущих к шести отделам жабр с каждого бока. На выходе из жабр кровь собирается в другие шесть пар сосудов, которые соединяются в спинную артерию. Оттуда кровь поступает к органам тела. Шесть пар жаберных артерий — наследие сегментации тела позвоночных, которая куда более очевидна в строении тела рыб, чем человека. Удивительно, что и у людей она также видна, но лишь на стадии эмбриона, когда можно по деталям строения различить жаберные дуги — очевидное наследие предков. Они, конечно, не действуют, но пятинедельный эмбрион вполне можно считать маленькой розовой рыбкой. Я не перестаю удивляться, почему дельфины, киты, дюгони и ламантины снова не обзавелись функционирующими жабрами. У них, как и у всех млекопитающих, имеется хороший эмбриональный задел, который, казалось бы, упрощает задачу. Однако они этого не сделали. Этому, конечно, должна быть причина, известная какому-либо зоологу (или, если не причина, то хотя бы способ ее найти).

Тело всех позвоночных имеет сегментированный план строения, но у взрослых млекопитающих, в отличие от эмбриона, эта сегментированность очевидна только в спинном отделе, в котором позвоночник, ребра, кровеносные сосуды, мышечные сегменты (миотомы) и нервы образуют следующие друг за другом модули. Каждый отдел позвоночного столба снабжен двумя большими нервами, отходящими по сторонам спинного мозга (так называемые передний и задний корешки). Основные функции этих нервов сосредоточены вблизи позвоночника, но некоторые из них дотягиваются до ног или рук.

Голова и шея также организованы посегментно, но их трудно различить даже у рыб, потому что, в отличие от аккуратно выстроенного ряда позвоночных сегментов, за время эволюции они перемешались. Обнаружение следов сегментации головы — один из триумфов сравнительной анатомии и эмбриологии XIX–XX веков. Например, первая жаберная дуга бесчелюстных рыб, таких как миноги (и эмбрионов челюстных позвоночных), точно соответствует челюстям у челюстноротых позвоночных (то есть всех современных позвоночных, кроме миног и миксин).

Тело насекомых и других членистоногих животных, например, ракообразных, о которых мы говорили в главе 10, также сегментировано. И опять-таки триумфально звучало доказательство того, что голова любого насекомого состоит из шести сегментов (конечно, перемешанных), которые у отдаленных предков были организованы, как остальные части тела, в виде модулей. Триумфом эмбриологии и генетики конца XX века стало доказательство того, что сегментная организация насекомых и позвоночных далеко не независима, как меня когда-то учили: она строится под управлением сходных наборов генов (Hox-генов), а эти гены у насекомых и позвоночных (и других животных) на хромосомах даже расположены сходным образом. Никто из моих преподавателей, рассказывавших о физиологии насекомых и позвоночных, и не помышлял об этом! Оказалось, что такие разные животные, как позвоночные и насекомые, значительно ближе друг к другу, чем мы думали. И причина этого, конечно, — общие предки. План, заложенный в Hox-генах, был намечен еще в общем предке всех животных с двусторонней симметрией. И все они оказались куда более близкими родственниками, чем можно было представить.

Возвратимся к голове позвоночных. Черепные нервы считаются хорошо замаскированными потомками сегментных, с которых у наших примитивных предков начиналась череда передних и задних корешков спинного мозга, подобных тем, что растут из нашего позвоночника. А основные кровеносные сосуды нашей грудной клетки — это реликты когда-то отчетливо сегментированной системы кровеносных сосудов, питающих жабры. Можно сказать, что в грудной клетке млекопитающих смешалась сегментированная жаберная система предков-рыб так же, как в голове рыбы перепутаны сегменты еще более далеких позвоночных предков.

Кровеносная система человеческого эмбриона также обслуживает «жабры», очень похожие на рыбьи. Она включает две брюшные аорты, по одной с каждой стороны, дуги аорты (посегментно, по одной на каждую «жабру» с каждой стороны), которые соединяются с парными спинными аортами. Большая часть этой реликтовой кровеносной системы исчезает к концу эмбрионального развития, однако видно, что кровеносная система взрослых происходит от эмбриональной. Кровеносная система эмбриона на 26 день подает кровь к «жабрам» точно так же, как у рыб. Далее кровеносная система утрачивает сегментацию и исходную симметрию, а к моменту рождения кровеносная система уже обладает ярко выраженной левосторонней асимметрией, совсем не похожей на стройную симметрию эмбриона-рыбки.

Жаберные дуги человеческого эмбриона

Не будем углубляться в то, наследием каких шести жаберных артерий являются наши грудные артерии. Все, что нам нужно для понимания истории возвратного гортанного нерва, — что у рыб блуждающий нерв посылает ветви к трем задним жабрам, и для них вполне естественно проходить под соответствующими жаберными артериями. У этих нервов нет никакой возвратности, они идут к своим органам-целям кратчайшим и самым естественным путем.

Однако в ходе эволюции млекопитающие обзавелись шеей (у рыб она отсутствует) и расстались с жабрами, которые частично превратились в такие полезные органы, как щитовидная, паращитовидная железы и другие составляющие гортани. Все эти детали снабжались кровью и соединялись нервами, которые в прошлом обслуживали жабры. По мере того как предки млекопитающих, эволюционируя, удалялись от рыб, нервы и кровеносные сосуды вытягивались и удлинялись в самых неожиданных направлениях, что изменило их первоначальное расположение. Грудная клетка и шея высших позвоночных превратились в мешанину, мало напоминающую симметричное упорядоченно сериальное строение рыбьих жабр. И возвратные нервы гортани — составная часть, более чем просто несуразная, этого искажения.

Гортанный нерв у жирафа и акулы

На рисунке из учебника Берри и Холлема 1986 года видно, что у акулы возвратность гортанного нерва отсутствует. В качестве иллюстрации этого долгого вояжа у млекопитающих они выбрали… жирафа.

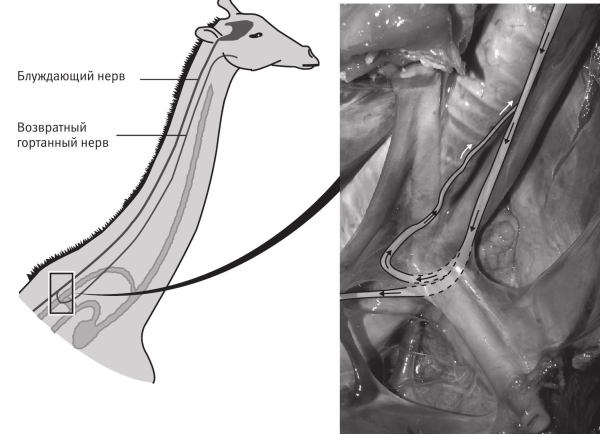

У людей лишний путь возвратного нерва не превышает десяти сантиметров. Для жирафа же это нешуточное (измеряется метрами) дело: у взрослого животного нерв бежит лишних четыре метра. В 2009 году, назавтра после празднования Дня Дарвина (двухсотая годовщина со дня его рождения), группа анатомов и ветеринаров из лондонского Королевского ветеринарного колледжа пригласила меня принять участие во вскрытии трупа молодого жирафа, погибшего в зоопарке. Это было очень похоже на театр, в котором сцена отделялась стеклянной стеной от зала. Целый день студенты (очень необычно для студентов), а также я сам и съемочная группа Четвертого канала наблюдали за операцией, ход которой анатомы комментировали в микрофон. Тело жирафа лежало на большом секционном столе, одна нога была поднята специальной растяжкой, а огромная шея — ярко освещена. Все участники представления, находящиеся около жирафа, надели оранжевые комбинезоны и белые тапочки. Это подчеркнуло фантастичность сцены.

В доказательство длины обходного пути гортанного нерва замечу, что анатомы, работавшие над разными его участками — около головы, у обхода возле сердца, на остальных участках, — не мешали друг другу. Они не торопясь прошли вдоль всего возвратного нерва. Эта непростая задача не давалась никому со времен великого анатома Ричарда Оуэна, который решил ее в 1837 году. Сложность задачи связана еще и с тем, что нерв очень тонок, а на обходе вообще толщиной с нитку (я это знал, но, увидев, все-таки удивился), и его легко потерять в сплетении пленок и мышц, окружающих дыхательное горло. Спускаясь, нерв, упакованный на этом отрезке вместе с блуждающим, проходит в нескольких дюймах от гортани — конечного пункта маршрута. Тем не менее нерв спускается дальше, поворачивает и проделывает обратный путь. Меня впечатлило мастерство профессоров Грэма Митчелла, Джой Райденберг и других специалистов, проводивших вскрытие, а мое уважение к Оуэну, язвительному критику Дарвина, заметно выросло. Правда, креационист Оуэн упустил очевидное: любой разумный дизайнер отделил бы гортанный нерв, заменив несколькими сантиметрами путешествие в несколько метров.

Помимо бессмысленных затрат ресурсов на столь длинный нерв, я не могу не удивляться также тому, что у жирафа нет задержки вокализации, подобно тому, как бывает у корреспондента, передающего сообщение по спутниковому каналу. Один авторитет, правда, заявил, что «несмотря на хорошо развитую гортань и стадный образ жизни, жираф ограничивается мычанием и блеянием». Жираф-заика? Интересно. Впрочем, я не настаиваю. Однако подчеркну важный факт, на который указывает пример жирафа: устройство живых существ далеко от рационального. А для эволюциониста важно задать вопрос: почему естественный отбор ведет себя иначе, чем грамотный инженер, который вернулся бы к изначальному проекту и привел его в соответствие с техзаданием? Этот вопрос звучал в этой главе, и я по-разному отвечал на него. Возвратный ход гортанного нерва позволяет дать еще один ответ. Он связан с тем, что в экономике называют предельными издержками.

Обходной путь гортанного нерва у жирафа

По мере того как с течением эволюции шея жирафа удлинялась, издержки — в обычном экономическом смысле или в смысле заработать заикание — постепенно росли (это уточнение очень важно). Предельные издержки каждого нового миллиметра пути были невысоки. Когда длина шеи достигла нынешнего размера, общие издержки достигли предела, где мутантная особь без обхода гипотетически была бы лучше приспособлена к выживанию. Однако мутация, необходимая для того, чтобы «срезать путь», потребовала бы кардинальных изменений в эмбриональном развитии. Возможно, она просто никогда бы не произошла, а если и произошла бы, то могла вызвать нежелательные побочные эффекты, как любая существенная перестройка. И даже если эти побочные эффекты были бы впоследствии компенсированы экономией от сокращения пути нерва, альтернатива — постепенное его удлинение на лишний миллиметр — заметно дешевле. Я предполагаю, что она всегда была намного дешевле большой перестройки и поэтому выиграла у куда более элегантного решения. Но эти рассуждения не должны отвлекать нас от сути: возвратный нерв у млекопитающих — хороший аргумент против «разумного дизайна», а маршрут этого нерва у жирафа превращает довод из хорошего в превосходный. Эта бессмысленная петля вдоль всей шеи жирафа — как раз то, чего мы ожидаем от эволюции, совершающейся посредством естественного отбора, и совсем не то, чего следует ждать от разумного Создателя.

Джордж К. Уильямс, один из самых уважаемых американских биологов-эволюционистов (чья спокойная мудрость и крупные черты лица напоминают одного из самых уважаемых американских президентов, родившегося, кстати, в один день с Дарвином и также славившегося спокойной мудростью), привлек мое внимание к другому маршруту, очень похожему на путешествие гортанного нерва.

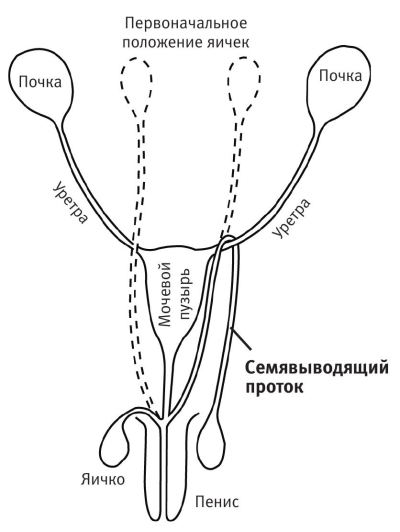

Семявыводящий проток служит для вывода спермы из яичек в пенис. Его самый естественный (и вымышленный) маршрут показан на схеме, как и тот, действительный. Совершенно непонятно, зачем он обходит уретру (канал, по которому моча из почек поступает в мочевой пузырь). Если это спроектировано, то проектировщик снова сильно ошибся. Однако, как и в случае гортанного нерва, все становится на свои места, если посмотреть на историю эволюции этих органов. Примерное начальное положение яичек показано на рисунке штриховой линией. Когда по ходу эволюции млекопитающих они переместились вниз, в мошонку (причины этого перемещения неизвестны, но скорее всего связаны с терморегуляцией), проток оказался гуляцией), проток оказался не с той стороны уретры. Вместо того чтобы (как поступил бы инженер) отправить его заново по правильному пути, эволюция предпочла просто понемногу удлинять его, поскольку предельные издержки небольшого удлинения несопоставимы со стоимостью радикальной перестройки системы. И снова мы видим тот же принцип дешевой коррекции ошибки вместо перепроектирования. Примеры такого сорта должны, безусловно, подорвать позиции пламенных поклонников концепции «разумного дизайна».

Путь семявыводящего протока от яичек до пениса

Человеческое тело изобилует, так сказать, несовершенствами, которые являются следствием неизбежных компромиссов в ходе эволюции длинной цепи наших животных предков. Несовершенства такого рода неизбежны, когда вариант «переделать с нуля» неприемлем. Только представьте себе, как выглядел бы реактивный двигатель, если бы его изобретателям Фрэнку Уиттлу или доктору Гансу-Иоахиму Пабсту фон Охайму предложили начать с винтового мотора с условием менять только по одной детали. И хуже того, все промежуточные модели должны работать, причем каждая следующая — хоть немного лучше предыдущей! Понятно, что получившийся в таких условиях реактивный двигатель был бы начинен реликтами винтовой эпохи и полон недостатков. И каждый из недостатков устранялся бы незначительными компенсирующими поправками, лучшими из возможных, без полного перепроектирования.

Думаю, смысл понятен, но на самом деле при более пристальном взгляде на биологические инновации возникает другая аналогия. Важные нововведения, такие как реактивный двигатель, вероятно, возникают не в результате эволюции старого органа, выполнявшего те же функции, а из чего-то совершенно иного, игравшего совсем другую роль. Например, наши предки рыбы, выбравшись на сушу, не стали заниматься приспособлением жабр к дыханию воздухом (что, кстати, делают некоторые современные рыбы, например рыба-ползун Anabas) — они воспользовались для этого выростом кишки. Впоследствии, кстати, костистые рыбы (а это почти все современные рыбы, кроме акул и им подобных) воспользовались легкими, которыми иногда дышали их предки, чтобы произвести на свет другой орган, не имеющий никакого отношения к дыханию: плавательный пузырь.

Плавательный пузырь — возможно, ключевой фактор успеха костистых рыб и, как таковой, заслуживает отступления. Это внутренний мешок, заполненный газом, объем которого может меняться так, чтобы рыба на любой глубине находилась в состоянии гидростатического равновесия. Принцип Архимеда вам должен быть хорошо знаком, но костистые рыбы придумали интересную вариацию. Плавательный пузырь работает как пузырек газа, однако объем его не фиксирован. Когда рыбе нужно подняться выше, часть молекул газа из крови поступает в пузырь, увеличивая его объем. Удельный вес рыбы уменьшается, и она всплывает. Если ей, напротив, нужно опуститься, часть молекул газа из пузыря забирается в кровь, уменьшая объем пузыря. Плавательный пузырь позволяет рыбе оставаться в неподвижности на любой глубине без мышечных усилий, которые требуются, например, акуле, чтобы удерживаться на нужной глубине. Гидростатическое равновесие восстанавливается без малейших усилий со стороны рыбы. За счет того, что вся работа достается плавательному пузырю, мышцы освобождаются для активных сокращений. Акуле же приходится все время двигаться — иначе она утонет (хотя, следует признать, что не сразу, поскольку ее ткани включают некие вещества с низкой плотностью, которые сообщают акуле кое-какую подъемную силу). Таким образом, плавательный пузырь представляет собой видоизмененное легкое, которое, в свою очередь, есть видоизмененный кишечный мешок (а не жаберная полость, как можно было бы ожидать). Более того, у некоторых видов рыб плавательный пузырь видоизменился дальше, став еще и органом слуха наподобие барабанной перепонки в человеческом ухе. Все тело животных — это летопись эволюции, записанная бесчисленными слоями, один на другом.

Мы являемся наземными животными уже четыреста миллионов лет, но всего около 1 % этого времени ходим на задних ногах. Остальное время у нас был горизонтальный позвоночник, и передвигались мы на четырех конечностях. Мы не знаем, какие преимущества получил первый предок, вставший на задние конечности, так что пока оставим этот вопрос. Джонатан Кингдон написал на эту тему целую книгу («Низкое происхождение»), некоторые аспекты которой обсуждаются в моей книге «Рассказ прародителя». Когда это случилось, перемены могли показаться не слишком важными: ведь другие приматы, такие как шимпанзе и вообще многие обезьяны, даже очаровательный лемур-сифака, время от времени встают на задние лапы. Однако постоянное прямохождение, присущее человеку, имеет далеко идущие последствия для всего тела, повлекшие за собой массу компенсирующих «исправлений». Можно даже сказать, что ни одна кость или мышца не избежала изменений, необходимых для компенсирования разных последствий прямохождения. Такие же повсеместные переделки должно вызывать любое резкое изменение способа существования: из воды на сушу, с суши в воду, в небо или под землю. Нельзя выделить какие-то очевидные изменения и ограничиться ими. Мало сказать, что у любой перемены есть последствия: последствий сотни и тысячи. Естественный отбор все время подправляет, приводит все в порядок или, как сказал великий французский молекулярный биолог Франсуа Жакоб, «все время латает дыры».

На это можно взглянуть иначе. Когда случается значительное изменение климата, например, в ледниковом периоде, мы вправе ожидать, что естественный отбор подготовит к нему животных, например заставив отрастить более густую шерсть. Однако изменение климата — не единственный фактор в этой игре. Любая существенная мутация, удачная с точки зрения естественного отбора, безо всякого изменения внешних условий приведет к тому, что остальные гены почувствуют на себе изменение внутреннего генетического «климата». И они должны будут адаптироваться к нему точно так же, как к изменению погоды. Естественный отбор, компенсируя сдвиги генетического «климата», подключится к работе обязательно, но немного позднее, подобно тому, как это происходит с переменами во внешней среде.

Возможно, переход от передвижения на четырех конечностях к передвижению на двух был вызван внутренним, а не внешним изменением. Однако какой бы ни была причина, она повлекла за собой цепочку компенсирующих «поправок».

«Неразумный дизайн» — неплохое название для главы. На самом деле так стоило бы назвать целую книгу о несовершенстве живого как убедительнейшем доказательстве отсутствия какого бы то ни было плана творения. Эту возможность не упустили сразу несколько авторов. Мне мила здоровая простота австралийского варианта английского языка («Ну и откуда взялся этот „разумный дизайн“? Возник как прыщ на ровном месте?»), и я выбрал отличную книгу Робина Уильямса, патриарха сиднейских популяризаторов науки. Начав с жалобы на неприятности, которые доставляет ему спина по утрам, Уильямс неожиданно переходит к вопросу о гарантийных обязательствах проектировщика, к которому у него есть масса претензий: «Если Он и вправду проектировал мою спину, то это явно не лучшее из Его творений, оно наверняка доделывалось в жуткой спешке, чтобы уложиться в шесть дней». Дело, конечно, в том, что наши предки большую часть своей истории провели в горизонтальном положении, и наш позвоночник, внезапно выпрямившийся, отнесся к переменам последних нескольких миллионов лет не слишком благожелательно. Гипотетический проектировщик должен был вернуться к чертежной доске.

После Уильямс переходит к символу Австралии — коале. Сумка этого животного открывается вниз, а не вверх, как у кенгуру, что довольно странно для животного, всю жизнь перемещающегося вверх-вниз по деревьям. Дело в том, что коалы ведут свою родословную от вомбатоподобного предка. Вомбаты — чемпионы по копанию:

Большущими лапами они, словно экскаватор, отгребают почву назад, прокапывая туннели. Если бы сумка вомбата открывалась сверху, его детеныши всегда были бы в грязи. Снизу сумка и открывалась, когда зверюшка решила залезть на дерево, вероятно, в поисках нового источника пищи. На дерево переместился целиком план строения, слишком сложный, чтобы начинать все с нуля.

Как и в случае с возвратным гортанным нервом, теоретически эмбриологию коалы можно было бы изменить в пользу открывания сумки вверх. Но я подозреваю, что этот эмбриологический переворот вызовет к жизни такие ненормальные промежуточные формы, что лучше уж коалы с их неудобными сумками.

Еще одно следствие нашего перехода от четырех конечностей к двум относится к носовым пазухам, доставляющим многим (включая меня) массу неприятностей, поскольку отверстие для вытекания из них жидкости дизайнер расположил в самом неприспособленном для этого месте. Уильямс цитирует моего австралийского коллегу профессора Дерека Дентона: «Большие гайморовы пазухи находятся под щеками по обеим сторонам лица. Отверстия для вытекания жидкости расположены сверху, а не снизу, что, очевидно, не самая блестящая идея, так как для оттока жидкости проще было бы воспользоваться естественной силой притяжения». Ничего удивительного: у ходящего на четырех лапах наш верх — вовсе не верх, а перед, и местонахождение отверстий куда более осмысленно. Здесь снова следы истории, следы на всем нашем теле.

Уильямс цитирует другого австралийского коллегу, не чуждого национальной склонности к сильным выражениям: наездников семейства Icnheumines спроектировал «садист-ублюдок». Дарвин, посетивший в молодости Австралию, сформулировал ту же мысль более уравновешенно: «Я не могу убедить себя в том, что милосердный и всемогущий Творец создал ихнемонид с явным намерением заставить их искать пропитание внутри живых гусениц». Легендарная жестокость этих и родственных им ос — лейтмотив следующих двух глав.

Мне сложно сформулировать то, что я собираюсь сказать, но я все-таки попробую выразить словами давнюю мысль, которая пришла мне в голову в день, ознаменовавшийся вскрытием погибшего жирафа. Когда мы смотрим на животных, то восхищаемся утонченной иллюзией проекта. Грация жирафа, полет альбатроса, скорость стрижа, точность атакующего сокола, незаметность морского дракона среди водорослей, бег гепарда за безнадежно пытающейся ускользнуть газелью — иллюзия проекта настолько привлекательна, что требуется осознанное усилие, чтобы отказаться от соблазнов безыскусной интуиции и включить критическое мышление. Но это ощущение возникает только при взгляде на экстерьер животного. Если мы заглянем внутрь, это ощущение кардинально изменится. Возможно, впечатление продуманного плана создают аккуратные схемы в учебниках, похожие на чертежи. Однако реальность, с которой сталкиваешься, видя животное на секционном столе, иная. Я думаю, было бы интересно попросить инженера оптимизировать сердечные артерии. Скорее всего получится нечто вроде выпускной системы современного автомобиля — элегантной системы упорядоченных труб, — вместо той жуткой мешанины, которая встречает анатома, вскрывающего грудную клетку.

Цель, ради которой я провел целый день с анатомами, вскрывающими жирафа, состояла в изучении возвратного гортанного нерва в качестве примера эволюционно обусловленного несовершенства. Но вскоре я осознал, что с этой точки зрения возвратность гортанного нерва — только верхушка айсберга. Длина петли лишь рельефно выделяет данный пример. Именно это заставило бы Гельмгольца «завернуть» проект. Но на какую часть внутренностей животного ни взгляни, первая и всепоглощающая мысль — это: какая же там мешанина! Ни один проектировщик не сделал бы ошибки с возвратной петлей. Ни один умелый инженер никогда не опустился бы до этого месива артерий, вен, нервов, кишок, комков жира, мышц и прочего. Цитируя американского биолога Колина Питтендрая, все это не более чем «лоскутное одеяло, сшитое без всякого плана из того, что случайно оказалось под рукой, и задним числом одобренное естественным отбором».