Книга: Литературные сказки народов СССР

Назад: М. Е. Салтыков-Щедрин{132}

Дальше: Евгений Замятин{148}

Алексей Ремизов

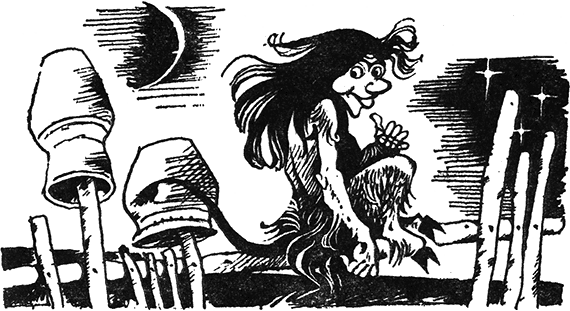

Кикимора

На петушке ворот, крутя курносым носом, с ужимкою крещенской маски, затейливо Кикимора уселась и чистит бережно свое копытце.

— Га! — прыснул тонкий голосок, — ха! ищи! а шапка вон на жерди… Хи-хи!.. хи-хи! А тот как чебурахнулся, споткнувшись на гладком месте!.. Лебедкам-молодухам намаяла я бока… Га! ха-ха-ха! Я Бабушке за ужином плюнула во щи, а Деду в бороду пчелу пустила. Аукнула-мяукнула под поцелуи, хи!.. — Вся затряслась Кикимора, заколебалась, от хохота за тощие животики схватилась.

— Тьфу! ты, проклятая! — отплевывался прохожий.

— Га! ха-ха-ха! — И только пятки тонкие сверкнули за поле в лес сплетать обманы, причуды сеять и до умору хохотать.

Зайчик Иванович

1

Жил человек, и у того человека было три дочери, — как одна, красавицы и шустрые, не знали они над собою страха.

Старшую звали Дарьей, середнюю Агафьей, а меньшую Марьей.

Изба их стояла у леса. А лес был такой огромадный, такой частый, — ни пройти, ни проехать.

Без умолку день-деньской шумел лес, а придет ночь, загорятся звезды, и в звездах, как царь, гудит лес грозно, волнуется.

Много страхов водилось в лесу, а сестрам любо: забегут куда — аукают, передразнивают птичек, и в дом не загонишь до поздней ночи.

Такие веселые, такие проворные, такие бесстрашные — Дарья, Агафья и Марья.

Как-то старшая Дарья мела избу, свалился с полки клубок, покатился клубок по полу, да и за дверь. Схватилась Дарья, взялась клубок догонять. А клубок катится, закатился в лес, пошел по кочкам скакать, по хворосту, привел в самую чащу и стал у берлоги.

А из берлоги Медведь тут как тут.

Как увидел Медведь Дарью, зубы оскалил, высунул красный язык, вытянул лапы с когтями и говорит:

— Хочешь моей женой быть, а не то я тебя съем.

Согласилась Дарья. Осталась у Медведя.

Вот живет она себе, поживает, ходит с Медведем по лесу, показывает ей Медведь разные диковины.

У Медведя терем. В терему три клетки.

Раскрыл Медведь первую клеть, а в ней серебро рекой льется. Раскрыл Медведь вторую клеть, а в ней живая вода ключом бьет.

Говорит Медведь Дарье:

— Третью клеть я не покажу тебе, и ходить в нее я не велю, а не то я тебя съем.

Целый день нет Медведя, уйдет куда на добычу, а Дарью одну оставит.

Ходит Дарья у запретной клети, заглянуть смерть хочется.

А сторожит клеть Зайчик Иваныч.

Пробовала Дарья с Зайчиком Иванычем заговаривать, да отмалчивался бесхвостый, — хвостик Зайцу Медведь для приметы отъел, — отмалчивался Зайчик, поводил малиновым усом, уплетал малину.

И не раз вгорячах пхала Дарья Зайчика по чем ни попало, таскала за серебряные заячьи ушки. А отляжет сердце, примется целовать Зайца, а то и в пляс пустится. Зайчику — потеха, мяучит. И сам когда-то горазд был, да лапки уходились — не выходит.

Раз Зайчик Иваныч и прикурни на солнышке, заметила Дарья да в клеть. Отворила Дарья дверцу и чуть не убилась — в глазах помутнело: в огромной клети кипело настоящее золото. И захотелось Дарье потрогать золото, сунула она палец, и стал палец золотым.

Пришел Медведь, принес малины. Сели за стол. Пьют чай.

Медведь говорит Дарье:

— Что это, Дарья, у тебя палец-то золотой?

— Да так себе, — отвечает Дарья, — золотой сделался.

Тут Медведь из-за стола встал и съел Дарью, а косточки в угол бросил.

2

Тосковали сестры. Рыскали по лесу, по-птичьи кликали, звали сестрицу. Хоть бы голос подала, — не слышит.

И год прошел, и другой прошел. Ни духу ни слуху.

Как-то середняя Агафья подметала избу, сронила клубок. Покатился клубок. Пошла за клубком Агафья. Шла-шла и забралась в самую гущу. Остановился клубок. Глядь — Медведь.

Стал на дыбы Медведь, щелкнул зубами и говорит Агафье:

— Хочешь моей женой быть, а не то я тебя съем.

Агафья и так и сяк, да ничего не поделаешь, осталась жить у Медведя.

Водил ее Медведь по лесу, деревья выворачивал, медом пичкал и всякие медвежьи шутки выкидывал.

У Медведя терем. В терему три клети.

Растворил Медведь клети. Глазела Агафья на серебро и живую воду.

— А третью клеть я не отворю тебе, — говорит Медведь, — и ходить в нее я не велю, а не то я тебя съем.

Загрустила Агафья, ума не приложит, как бы так клеть посмотреть, чтобы Медведь не узнал. А тут этот Зайчик трется, глаз не сводит. Подходила Агафья к Зайчику Иванычу, щекотала ему малиновый ус, а Зайчик и в ус не дует: мяучит себе по-заячиному, ни слова путного.

Выбежал однажды Зайчик Иваныч на закат полюбоваться, а Агафья стук в клеть. Взглянула — остолбенела да в столбняке-то и ткни палец в золото, и стал палец золотым.

Охала и ахала Агафья: как быть, увидит Медведь — съест живьем. Побежала к Зайчику. Сидел Зайчик Иваныч, напевал себе под нос, штаны чинил. Выхватила Агафья у Зайчика заплатку, перевязала себе золотой палец.

Вот пришел Медведь, приволок лесных лакомств полон короб. Сели за стол.

— Что это у тебя, Агафья, с пальцем? — спрашивает Медведь.

— Ничего, — говорит Агафья, — набередила, вот и обвязала тряпочкой.

— Давай вылечу.

Поднялся Медведь, развязал тряпку. А под тряпкою золотой палец.

И съел Медведь Агафью, а косточки в угол бросил.

3

Убивалась Марья.

— Сестры, сестрицы мои родимые! — куковала Марья по-кукушечьи.

Только лес шумит, царь-лес!

Так год прошел и другой прошел. Нет сестер.

Как-то подметала Марья пол, скатился клубок и в лес. Шла Марья за клубком, шла, как сестры, вплоть до самой берлоги.

Выскочил из берлоги Медведь, зарычал, ощетинился. Говорит Медведь Марье:

— Хочешь моей женой быть, а не то я тебя съем.

Не сразу далась Марья, заупрямилась. Диву дался Медведь и полюбил ее пуще всех сестер.

Ходит косматый по лесу, собирает цветы, венки плетет. А выйдет с Марьей гулять, про всякую травку ей рассказывает, всякие берложные хитрости кажет. А то ляжет на спину, перекатывается, песни медвежьи поет. Зайчику в знак своего удовольствия мордочку медом вымазал.

У Медведя терем. В терему три клети.

Все показал Марье Медведь — и серебро и живую воду, а в третью клеть не повел.

— И ходить в эту клеть я тебе не велю, а не то я тебя съем.

— Съем! Съел один такой! — фыркнула Марья, а сама думает, как бы этак Медведя провести?

А Зайчик Иваныч ей глазом мигает. Зайчик Иваныч в Марье души не чаял.

Бывало, уйдет Медведь, а Марья к Зайчику:

— Зайчик, Заинька, научи меня, серенький, как мне быть, погибли сестры, погибну и я: заест меня Медведь.

А Зайчик Иваныч подопрется лапкою, лопочет что-то по-своему.

Так и проводили сны: сядут где на крылечке и сидят рядком, горе горюют.

Раз Зайчик Иваныч лучину щипал: самовар пить собирались.

Известно, примется Зайчик что-нибудь делать, так уж на целый год наделает, такая повадка у Зайчика.

Зайчик весь двор лучинкой закидал.

Марья пособляла Зайчику. И такая тоска на нее нашла, свету она невзвидела, пошли бродить по терему. Постояла, поплакала над костями сестер да с отчаяния туркнулась в запертую дверь. И ослепило ее золото, закружило голову. Да не сплоховала Марья: опустила лучинку в золото. А лучинка, как жар, горит.

— Сестры, сестрицы мои, мои родимые! — всплакнула Марья.

Запрятала Марья золотую лучинку в красный сафьяновый башмачок, отдала башмачок Зайчику. Пошел Зайчик в погреб за молоком да дорогой и сунул башмачок в свою старую норку.

Пришел Медведь. Сели брагу пить, все честь честью по-хорошему. И пошла жизнь по-прежнему.

4

Пораскидывал умом Зайчик Иваныч, горе горюя с Марьей на крылечке.

Раз и говорит Зайчик:

— Не умею я по-человечьему сказывать, а то бы сказал.

Тем разговор и кончился.

Бродит Марья по терему, плачет над костями сестер, заглядывает то в одну, то в другую клеть.

И пришло ей на ум счастье попробовать. Набрала она полон рот живой воды, вспрыснула сестрины кости. И встала перед ней Агафья — жива-живехонька.

Что делать, куда деваться? Марья к Зайчику, так и так, говорит.

— Хорошо, — говорит Зайчик, — сию минуту.

Взял Зайчик Агафью за руку да в дупло и запрятал, а сам ей принес туда груш да яблоков и всякого печенья. И дело с концом.

Пришел Медведь. Стал к Марье ластиться. А Марья и говорит:

— Рычун, мой рычун, сделай ты мне, что я тебя попрошу.

— А ты наперед скажи, что тебе сделать, а то ты, может, третью клеть посмотреть хочешь, так я тебя съем.

— Батя мой завтра именинник, хочу пирогов ему испечь, а ты снесешь.

— Это можно, пеки.

Обрадовалась Марья да опрометью на кухню ставить тесто. Поставила она тесто и, когда все было готово, принялась пироги печь. Испекла пироги, взяла мешок, посадила в мешок Агафью, покрыла Агафью пирогами.

Говорит Агафье:

— Сядет Медведь посидеть, станет мешок развязывать, а ты и скажи: «Не садись, муженек, на пенек, все вижу, все слышу».

Чуть только солнышко взошло, взвалил Медведь мешок на плечи, да и в путь-дорогу.

Полднем вздумалось Медведю поотдохнуть маленько, свалил он мешок наземь, стал развязывать.

— Не садись, муженек, на пенек, все вижу, все слышу! — как закричит из мешка Агафья.

Вскочил Медведь, повел ухом.

«Ишь, — подумал, — и голос же у моей Марьи, все видит, и сесть тебе не полагается!..»

И пустился Медведь дальше. А как добежал до избы, шваркнул мешок у калитки да во все лопатки домой обратно.

Долго ли, коротко ли, ни много ни мало, а год, другой прошел.

Вспрыснула Марья сестрины кости. И встала перед вей Дарья жива-живехонька. Опять Марья к Зайчику. Запер Зайчик Марью в чулан.

А вечером Марья говорит Медведю:

— Мамушка моя именинница, испеку я ей пирогов в день ангела, снеси ты их, косолапушка.

А сама Дарье шепнула:

— Как рассядется Медведь, ты ему крикни: «Не садись, муженек, на пенек, все вижу, все слышу».

Все так и случилось. Сел было Медведь посидеть, стал мешок развязывать, а как услышал голос, оторопел да скорее в путь. А как добежал до калитки, брякнул мешок и опять домой восвояси.

5

— Зайчик, Заинька, научи меня, серенький, что мне делать, не могу больше у Медведя жить, хочу к сестрицам!

А Зайчик Иваныч и рад бы что посоветовать Марье, да сказать-то ничего Зайчик не может. А уж так привязался, так привязался он к Марье, на шаг от себя не отпустит. Прямо влип.

Что наработал за долгую зиму, все Зайчик отдал Марье, какие бисерные кошельки понанизал, все отдал Марье. Летось к Медвежьему дяде за тридевять земель скакал, выпросил у старого хрустальную туфельку да жемчугов горстку, все Марье отдал.

Когда с весной зачирикали птицы и полезли из почек листочки, чтобы на свет посмотреть, сказала Зайчику Марья:

— Ну, Зайчик Иваныч, придумала! Уйду я от Медведя.

Зайчик насупился.

А Медведь вечером спрашивает Марью:

— Что ты, красавушка, что ты такая веселая?

— А как мне веселой не быть, батю с матушкой во сне видела. Испеку я им пирогов, отправлю завтра гостинцу. Еще дрыхнуть ты будешь, я затворюсь в терему, подымусь на вышку, буду следить за тобой, а как тронешься в путь, буду песни петь. Слышишь, ты не зови меня, я одна останусь, буду следить за тобой, буду песни петь.

Послушал Медведь, лег спать спозаранку. А Марья испекла пирогов, позвала Зайчика, сказала Зайчику:

— Прощай, Зайчик Иваныч, прощай, миленький!

Насупился Зайчик, не пускает Марью, уцепился лапками за передник, на глазах слезы.

И вдвоем коротали они последнюю ночь. Рассказывал Марье Зайчик свою заячью жизнь, как была когда-то у Зайчика норка и как Медведь его выгнал из родимой норки и пришиб Зайчиху, и как пришибленная помирала покойница Зайчиха Ивановна.

И плакал Зайчик Иваныч, и о каких-то лисятах поминал сквозь слезы… Он ли их съел, они ли детей его слопали, понять мудрено было.

На рассвете юркнула Марья в мешок, обложилась в мешке пирогами. Отнес Зайчик Иваныч мешок к берлоге, запер терем, а сам сел на крылечке караул держать.

И когда Медведь с своей ношей скрылся из глаз, запрятался Зайчик в свою старую норку, вынул из кованого ларчика красный сафьяновый башмачок, поставил к себе на столик и залился горькими слезами:

— Сестрицы, сестрицы мои родимые! На кого вы меня покинули одного среди леса в разоренной норке? Зачем вы оставили меня доживать мои последние заячьи дня одиноко среди леса в разоренной норке? Был я вам другом верным, помогал и охранял вас — и все ушли, забыли меня. Сестры, сестрицы мои родимые!

А Медведь шел, шел, задумал присесть, развязал мешок:

— Не садись, муженек, на пенек, все вижу, все слышу! — закричала из-под пирогов Марья.

— Слышу, слышу! — рявкнул Медведь и во всю прыть дальше помчался.

А как добежал до калитки, шлепнул мешок и одним духом обратно к своей берлоге.

Лев-зверь

Ехал богатырь по чистому полю, конь у него и пал. И пошел богатырь пешком на своих на двоих.

Видит богатырь: на дороге дерутся Змея и Лев-зверь, разбродили землю и ни который побить не может.

— Эй, богатырь, — кричит Змея, — пособи мне Льва-зверя победить!

— Эй, богатырь, — ревет Лев-зверь, — пособи мне Змею победить!

Подумал, подумал богатырь и решил заступиться за Льва-зверя. «Змея змеей и будет, нечего от нее ждать мне!»

И пособил богатырь Льву-зверю.

Бросил Лев-зверь Змею на землю, разорвал ее надвое.

Убили Змею.

Лев-зверь спрашивает богатыря:

— Что тебе, богатырь, за услугу хочется?

— У меня коня нет, — говорит богатырь, — а пешком я на своих на двоих не привык ходить, подвези меня до города.

— Садись да, знай, держись крепче, — согласился Лев-зверь.

Сел богатырь на Льва-зверя, и побежал Лев-зверь по чистому полю, по темному лесу, — где высоки горы, где глубоки ручьи, — все через катит.

Выбежал Лев-зверь на зеленые луга и у заставы стал.

— Никому не сказывай, что на Льве-звере ехал, — говорит Лев-зверь, — не то съем. Я сам — царь! На себе возить мне людей невозможно. Я тогда и царем не буду.

И пошел Лев-зверь в чистое поле, а богатырь в город.

* * *

Пришел богатырь к товарищам, а те над ним смеются, что пешком ходит.

Богатырь отпираться:

— Конь, — говорит, — пал.

А потом как выпил да стал пьян-весел, и рассказал, как было:

как он на самом Льве-звере приехал!

Посидел богатырь с товарищами и пошел себе коня искать.

И только это вышел он за город, а Лев-зверь тут как тут:

бежит Лев-зверь к богатырю,

пасть открыта, зубы оскалил.

— Зачем ты, — говорит, — похвастал, что на мне ехал? Говорил я тебе, ты не послушал, съем!

— Извини, — говорит богатырь, — я тобою не хвастал.

— Как так не хвастал! Да ты же говорил, что на Льве-звере ехал!

— Нет, Лев-зверь, говорил, да не я, хмель говорил.

— Какой хмель?

— А вот попробуй, так и сам увидишь.

Лев-зверь согласился.

Выкатил богатырь вина три бочки сороковых.

Лев-зверь бочку выпил, другую выпил, а из третьей только попробовал и стал пьян:

уж бегал-бегал, бегал-бегал, упал

и заснул.

А богатырь, пока Лев-зверь пьяным делом-то валялся, вкопал в землю столб да туда на самую вышку и поднял Льва-зверя.

* * *

Проснулся Лев-зверь, очухался, — диву дается:

и как это его угораздило на такую

высоту поднялся, а главное дело —

спуститься не может.

— Вишь ты, хмель-то куда тебя занес! — говорит богатырь, — что, узнал теперь, каков этот хмель?

— Узнал, узнал, — сдается на все Лев-зверь, — только спусти, пожалуйста, а то чего доброго еще сорвусь да и неловко: народу сколько!

Снял богатырь Льва-зверя.

И побежал Лев-зверь в чистое поле: будет хмель помнить, — срам-то какой!

Горе злосчастное

Жили два брата, один бедный брат, другой богатый. Бедного звали Иваном, богатого — Степаном.

У богатого Степана родился сын.

Позвал Степан на крестины знакомых, приятелей, да и бедного брата не забыл, позвал и Ивана.

Справили честь честью крестины, напились, наелись гости, пьяны все, веселы, все довольны.

Напился и брат Иван.

Идет Иван домой пьяный от Степана, пьяный, затянул бедняк песню.

Поет песню, знать ничего не хочет, не желает! — и вдруг слышит, ровно ему подпевает кто тоненько, да так, тоненьким голоском, да и жалобно так, что дитё.

Оборвал Иван песню, стал, прислушался.

Да нет, ничего не слышит, нет никого, —

или и тот замолчал?

— Кто там? — окликнул бедняк.

— Я.

— Кто «я»?

— Нужда твоя, горе — горе злосчастное.

Затаращился Иван, хвать — стоит…

старушонка стоит, крохотная, от земли не

видать, сморщенная, ой, серая, в лохмотьях,

рваная, да плаксивая, жалость берет.

— Ну, чего? — посмотрел Иван, посмотрел, — чего тебе зря топтаться, садись ко мне в карман, домой унесу.

Закивала старушонка, заморгала, ощерилась, — обрадовалась! — да в карман Ивану скок и вскочила, да на самое дно.

Тут Иван захватил рукой карман, перевязал покрепче.

— Не выскочит!

И пошел и пошел, песню запел.

Поет песню Иван — пьяным-пьяно-пьян.

И она в кармане его там, старушонка тощая, нужда его, горе его, горе злосчастное — и тепло же ей, и покойно ей! — в кармане его там подпевает ему тоненько, да так, тоненьким голоском, жалобно так, что дитё.

Еле-еле дотащился до дому Иван, развезло, разморило его.

И прямо завалился спать, захрапел и забыл все, все таковское, горе свое злосчастное, нужду.

А она сидит у него, — она ничего не забыла, она никогда ничего не забудет! — согрелась в теплушке, старушонка дырявая, согрелась, морщинки расправляет, щерится:

погулять ей завтра, попотешиться, развеселит

она товарища пьянчужку пьяницу, беднягу

своего злосчастного.

— Миленький! Миленькой мой, ай! — щерится, лебезит паскудная.

Очухался наутро Иван, поднялся, да как вспомнит про вчерашнюю находку свою, что в кармане сидит за узлом, и скорее на выдумки:

как бы так изловчиться, от товарища

от таковского навсегда избавиться.

Думал себе, думал Иван и надумался.

Достал бедняк дерева, взялся делать гробик.

— Что это ты делаешь? — увидала, спрашивает жена.

— Молчи, нужду поймал, злосчастье наше, а схороним нужду, заживем хорошо.

И сделал Иван гробик, выстлал гробик соломой, развязал карман, запустил тихонько руку, поймал старушонку, поймал да в гробик ее на сено.

— Ничего, бабушка, ничего, тут поспокойнее будет!

Да хлоп крышку, прижал кулаком.

А жена уж и гвоздики держит.

И забили вместе гробик — горе, злосчастье свое, нужду:

ей теперь совсем покойно, и! — никто тебя

в гробу не тронет.

Завязал Иван в платок гробик, подхватил под мышку и на кладбище.

Там вырыл могилку у дядиной могилы, спустил гробик, закопал могилу и домой налегке.

«Баба с воза, кобыле легче! Довольно, помыкался, будет уж, много я обид стерпел, ну, вот и избыл нужду, теперь повалит мне счастье!»

Идет Иван с кладбища, свистит, сам с собой разговаривает, и легко ему, способно идти

— нет горя злосчастного, нет нужды,

в могиле старая, не выскочит, не пристанет

старушонка плаксивая!

Глядь, а на дороге что-то поблескивает.

Нагнулся Иван, — а на земле золотой, сто рублей — золотой.

Вот оно где счастье!

Поднял Иван золотой и прямым путем на ярмарку.

Купил себе корову, купил коня и уж с коровой и конем в дом — к жене с гостинцами.

И зажил Иван хорошо — копейка к копейке идет. Стал Иван деньгу наживать.

И сделался скоро богатым, богатей своего брата, богатого Степана.

* * *

Слышит богатый брат Степан, что перемена в делах у брата, и позавидовал Степан Ивану.

Пришел Степан в гости к брату, говорит Ивану:

— Давно ли ты, Иван, жил бедно? Объясни мне, сделай милость, отчего все так вышло, ты лучше меня зажил?

А Иван — теперь ему легко без нужды, осматриваться-то нечего, ему и невдомек совсем, что на мыслях у брата, да все начистоту брату и выложил о старушонке, о бывшем горе своем злосчастном, о нужде, которую заколотил в гроб накрепко.

— У могилы дядиной на кладбище могилу выкопал, похоронил старушонку, не вылезет! — весело, беззаботно говорил Иван Степану.

Слушал Степан счастливого брата, ничего не сказал и пошел, не домой пошел, а на кладбище, к могиле дядиной.

И там, на кладбище, откопал гробик старухин, крышку открыл, выпустил старуху.

— Поди, — говорит, — бабушка, на старое место к брату Ивану.

А она, — ой, исхудала как, еще жальче стала, чернее еще, все-то волосы повылезли — один голый толкачик торчит, вся одежда сотлела…

— Не пойду я к Ивану, — пищит старушонка, ежится, — еще сшутит шутку Иван, шалый! В гробу-то лежать не сладко: не повернись, не подожмись, отлежала всю спину, руки-ноги омлели. Ты, Степан, ты добрый, ты меня ископал на волю, пойду-ка я к тебе, Иваныч!

Да на плечи к Степану как вскочит.

Степан заступ наземь, бежать.

Бежит с кладбища, а она на плечах у него, старушонка лысая, пищит ему в уши:

— Ты добрый, Иваныч, кормилец, освободил ты меня из ямы, вывел на волю, на свет божий, уж отдышусь у тебя, поправлюсь, и заживем, эх, Иваныч, дружно, милый, Степан Иваныч, миленький, миленький мой, ау!

Без ума вломился Степан к себе в избу, трясет головой.

А старушонка скок с плеч да на печку, с печки за печку, в тараканью норку забилась, сидит — у! проклятая! — дышит.

— Я тут, — пищит старушонка, — здравствуй, Иваныч!

Степан туда-сюда, а нет ее нигде, нет старушонки, не видит.

Рассказал жене, вместе искать принялись, шарили, шарили и так и с огнем, а нет нигде старушонки.

Да, нет, конечно, нет старушонки.

Затушили огонь и спокойно легли спать.

А в ночь сгорел дом, и много денег пропало, едва сами выскочили, едва вынесли сына.

Вот она где беда!

Кое-как в уцелевшем амбаре примостился Степан с женою.

«Ну, — думает, — теперь довольно, будет сыта, проклятая, эх, горе мое!»

А она и в амбаре, ей у Степана вольготно, куда хочет идет:

все выест, все на дым спустит, сам откопал,

сам на свой век несчастный.

Пал у Степана конь, пала корова. Дальше да больше, все в провод, все в проед.

Собрал Степан последние, оставались еще кое-какие деньжонки, да на последние и купил коня.

Без коня какое хозяйство, конь — первое дело.

Купил Степан коня, а привел домой, — кобыла оказалась.

Вот она где беда!

Заела Степана нужда, а с нуждой пошла незадача, вот куда зашла ему нужда!

«И зачем было выкапывать ее, старушонку, нужду прожорливую, позавидовал, на брата напустить хотел, позавидовал, и что взял?»

Вот она где беда!

* * *

Приходит к Степану брат Иван.

— Что это, брат Степан, что так бедно у тебя?

— Да что, брат, беда: беда за бедой.

Пожалел Иван брата, потужил с братом.

Пришло время домой уходить, стал прощаться Иван, а Степан ему в ноги.

— Прости, — говорит, — меня, грешного, выкопал я твою старушонку-нужду, хотел на тебя напустить, а она ко мне пришла, позавидовал я!

— Так вот отчего ты беден так!

— Забралась она в дом и везде прошла — и к скоту и в деньги, что поделаешь, прости меня, Иван!

Вынул Иван полный кошель, высыпал на стол все до копейки и говорит:

— Деньги мои, а кошель твой будет, и хоть пустой, да не с нуждой.

А она услышала, старушонка-то, горе, горе злосчастное, нужда, да как выскочит из щелки да бух в кошель.

— Я и здесь есть! — пищит, — я и здесь есть!

Тут Иван взял да концы у кошеля и задернул.

— Ты и тут есть, ну, так и сиди!

Завязал концы крепко, привязал к кошелю камень, да с богом на речку.

Притащили братья кошель к речке, там пустили его на воду.

И пошел кошель ко дну, потопили нужду-старушонку.

И зажили оба богато.

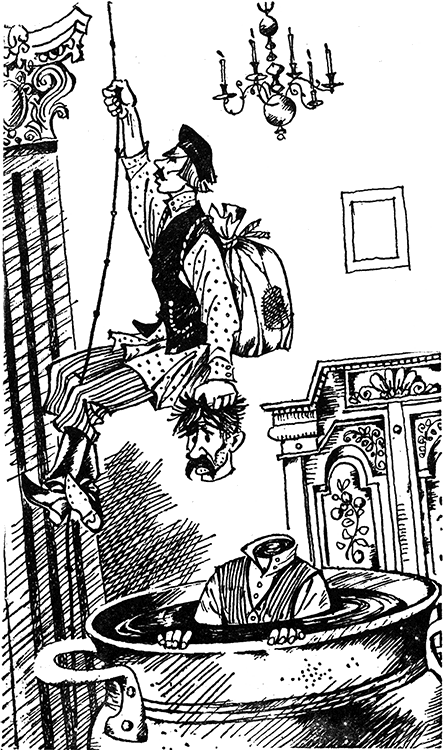

Скоморох

Царствовал царь на царстве, на ровном месте, как сыр на скатерти. Охотник был царь сказок послушать.

И дал царь по царству указ, чтобы сказку сказали,

какой никто не слыхивал:

«За то, кто скажет, полцарства отдам и царевну!»

Полцарства и царевну!

Да этакой сказки сказать никто не находится.

А был у царя ухарец — большой скоморох, — плохи были дела, стали гнать скоморохов! — и сидел скоморох с голытьбой в кабаке.

Сидел скоморох в кабаке, крест пропивал.

— Что ж, Лексей, — говорят скомороху, — или не хочешь на царской дочке жениться? — подымают на смех, гогочут.

Подзадорили скомороха царской наградой:

была не была, хоть шубе на рыбьем меху,

да уж впору ему царю сказку сказывать.

* * *

Приходит из кабака скоморох к царю во дворец:

— Ваше царское величество! Изволь меня напоить, накормить, я вам буду сказки сказывать.

Всполошились царские слуги, собрались все малюты скурлатые, вышла и царская дочь — Лисава, царевна прекрасная.

Накормили скомороха, напоили, посадили на стул.

— Сказывай, слушаю, — сказал царь.

И стал скоморох сказки сказывать.

А как был у меня батюшка —

богатого живота человек;

и он состроил себе дом,

там голуби по крыше ходили,

с неба звезды клевали;

у дома был двор —

от ворот до ворот

летом меженным днем,

голубь не мог перелетывать —

Слыхали ли этакую сказку?

— Нет, не слыхал, — сказал царь.

— Не слыхали! — гаркнули скурлатые.

Потупилась царевна Лисава прекрасная.

— Ну, так это не сказка, а присказка: сказка будет завтра, по вечеру.

Встал скоморох и ушел.

* * *

День не видали скомороха на улице, не сидел скоморох в кабаке.

Вечером явился к царю.

— Ваше царское величество! Изволь меня напоить, накормить, я вам буду сказки сказывать.

И опять собрались все скурлатые, вышла и царевна, Лисава прекрасная.

Накормили скомороха, напоили, посадили на стул.

— Сказывай, слушаю, — сказал царь.

И стал скоморох сказки сказывать.

А как был у меня батюшка —

богатого живота человек;

и он состроил себе дом,

там голуби на крыше ходили,

с неба звезды клевали;

у дома был двор —

от ворот до ворот

летом меженным днем,

голубь не мог перелетывать;

и на этом дворе был вырощен бык:

на одном рогу сидел пастух,

на другом — другой,

в трубы трубят

и в роги играют,

а друг другу лица не видно

и голоса не слышно —

— Слыхали вы такую сказку?

— Нет, не слыхал, — сказал царь.

— Не слыхали! — гаркнули скурлатые.

Вспыхнула царевна Лисава прекрасная.

— Ну, и это не самая сказка, завтра будет настоящая!

Шапку взял да и за дверь.

Видит царь, человек непутный, не полцарства жаль, жаль царевну Лисаву, и говорит своим слугам:

— Что, мои верные слуги, малюты, а скажем, что сказку слыхали, и подпишемте.

— Слыхали, подпишем! — зашипели скурлаты.

Тут царский писчик столбец настрочил, скрепил, и все подписались,

что слыхана сказка, все ее слышали.

Тем дело и кончилось.

* * *

С утра сидел скоморох в кабаке, пить не пил, пьян без вина.

— Что ж, Лексей, — подзадоривала голь, — полцарства и царскую дочь?

— Не допустят! — каркала кабацкая голь.

В третий раз третьим вечером приходит скоморох к царю.

— Ваше царское величество! Изволь меня напоить-накормить, я вам буду сказки сказывать.

А уж скурлаты на своих местах, задрали нос, брюхо выпятили:

так и дадут они скомороху полцарства и царскую дочь, —

хитер скоморох, скурлат вдвое хитрей.

Вышла и царская дочь Лисава, царевна прекрасная.

Накормили скомороха, напоили, посадили на стул.

— Сказывай, слушаю, — сказал царь.

И стал скоморох сказки сказывать.

А как был у меня батюшка —

богатого живота человек;

он состроил себе дом,

там голуби по крыше ходили,

с неба звезды клевали;

у дома был двор —

от ворот до ворот

летом меженным днем,

голубь не мог перелетывать;

и на этом дворе

был вырощен бык:

на одном рогу сидел пастух,

на другом — другой,

в трубы трубят

и в роги играют,

а друг другу лица не видно

и голоса не слышно;

и была еще на дворе кобылица:

по три жеребят в сутки носила,

все третьяков-трехгодовалых;

и жил он в ту пору весьма богато;

и ты, наш великий царь,

занял у него

сорок тысяч денег —

— Слыхали ли этакую сказку?

— Слыхал, — сказал царь.

— Слыхали! — гаркнули скурлатые.

— Слыхали? — сказал скоморох, — а ведь царь до сих пор денег мне не отдает!

И видит царь, дело нехорошее:

либо полцарства и царевну давай,

либо сорок тысяч денег выкладывай.

И велит скурлатам денег сундук притащить.

Притащили скурлаты сундук.

— На, бери, — сказал царь, — твое золото.

Поклонился скоморох царю,

поклонился царевне,

поклонился народу.

— Не надо мне золота, не надо и царства, дарю без отдарка!

И пошел в кабак с песнями.

А царевна Лисава прекрасная стоит бела, что березка белая.

Потихоньку, скоморохи, играйте,

потихоньку, веселые, играйте,

у меня головушка болит,

у меня сердце щемит!

Медведчик

Шел медведчик большой дорогой, вел медведей.

С медведями ходить трудно — медведь так в лес и смотрит, тоже поваляться охота в теплой берлоге — берлога насладена медом! — вот и изволь на скрипке играть, отводи медвежью душу.

За Филиппов пост наголодался медведчик, нахолодался.

Плохо нынче скомороху!

И то сказать: без скомороха праздник не в праздник, а всяк норовит лягнуть тебя побольнее, либо напьются, нажрутся, и скомороха не надо.

Застигнул медведчика вечер: куда ему с медведями, позднее время!

А стоял на дороге постоялый двор богатый. Просит медведчик хозяина пустить на ночлег.

А хозяин и слышать не хочет.

Прошел слух, будто ездят по большим дорогам начальники, проверяют перед праздником чистоту на дворах. И была хозяину грамотка подброшена, что ночью нагрянет к нему начальник для проверки.

Вот хозяин, кто б ни попросился, всем и отказывал.

— Я не пускаю не то что тебя с твоими супостатами, я и извозчиков не пускаю: обещался нынешнее число сам губернатор у меня быть.

А работник и говорит:

— Хозяин, — говорит, — отведу я их в баню: в предмыльник поставят медведёв, а сами в бане.

Уперся хозяин: и то и другое, и неудобно, и что губернаторские кони услышат медвежий запах, и будут пугаться.

А уж ночь охватывает, ночь — звезды, крепкий мороз.

Просит медведчик: медведей ему жалко — звезды, как льдинки, горят, крепкий мороз!

Ну, хозяин и согласился.

— Отведи их в баню с медведями, — сказал работнику, — да затвори покрепче, а ключи у себя держи, кто знает!

Отвел работник медведчика в баню, запер ворота и стал с хозяином звонка слушать, гостей поджидать.

* * *

Остался медведчик с медведями в бане.

И тепло ему и медведям тепло, да все неспокойно — и сам не спит, и медведи не спят:

Миша лапу сосет, а медведица Акулина

ноздрями посвистывает.

Не мертво, никак не уснуть: то Акулину погладит, то Мишу потреплет.

О чем медведица думала, невдомек медведчику, только недоброе думала, губой пошлепывала, или чуяла недоброе, да сказать не могла?

Миша тот свое думал: пройтись бы ему на пчельню пчелок поломать! — охотник был до меда медведь, лапу сосал.

Встал медведчик, потрепал лапы, потрогал медвежьи уши.

«Постой, — подумал, — прочитаю заговор, чтобы медведей ножи не брали, кто знает!»

— Мать сыра земля! — поклонился медведчик Мише, поклонился Акулине.

Мать, сыра земля,

ты железу мать,

а ты, железо,

поди в свою матерь землю,

а ты, дерево,

поди во свою матерь дерево,

а вы, перья,

подите в свою матерь птицу,

а ты, птица,

полети в небо,

а ты, клей,

побеги в рыбу,

а ты, рыба,

поплыви в море,

а медведю Мише,

медведице Акулине

было бы просторно по всей земле!

Железо, уклад, сталь, медь,

на медведя Мишу,

на медведицу Акулину

не ходите,

воротитесь ушьми и боками!

Как метелица

не может летать прямо

и приставать близко

ко всякому древу,

так бы всем вам не мочно

ни прямо, ни тяжко падать

на медведя Мишу,

на медведицу Акулину!

Как у мельницы

жернова вертятся,

так бы железо, уклад,

сталь и медь

вертелись бы круг

медведя Миши,

медведицы Акулины,

а в них не попадали!

А тело бы медвежье

было не окровавлено,

душа не осквернена;

а будет мой приговор

крепок и долог.

И только что медведчик заговор кончил, слышит, колокольчик у ворот брякнул, — да все резче и громче.

* * *

Слышит работник, звонят у ворот, поднялся.

И хозяин поднялся, тоже услышал.

— Беги, — говорит, — скорей, отворяй!

Работник к воротам, отворил калитку посмотреть, а у ворот люди — не такие, он назад, калитку запер, да к хозяину.

А уж разбойники давай сами бить и ломать, сорвали ворота, да в дом.

И сейчас же — овса, сена коням, а себе вина и закуски.

Хозяин видит, дело-то плохо приходит, старается угодить гостям:

и вина и хлеба-соли полон стол наставил.

А им все мало, до денег добираются, вот куда метят!

— Довольно, — говорят, — тебе, хозяин, копить, уж накопил достаточно!

Да за сундук и взялись.

Тут хозяин улучил минуту, пока молодцы из сундуков выбирали, да и пришепни работнику, чтобы в баню сходил к медведчику:

помощи попросить медведями.

Работник в баню к медведчику, рассказал медведчику, какая беда у хозяина.

Мигнул медведчик Мише, мигнул Акулине, вывел медведей из бани к дому, приказал им службу.

Акулина сердитей и сильнее Миши, — велел ей медведчик в дом идти и управляться, насколько есть мочи, — да чтобы маху не давала.

А Мише приказал в сенях ждать.

— Случаем тронутся утекать молодцы, — сказал медведчик, — маклашку давать им немилосердную!

Поклонились медведи медведчику:

рады, дескать, приказание исполнить!

Стал Миша в сенях.

Поднялась на задние лапы медведица и пошла в дом.

А разбойники деньги все обобрали и опять стали гулять, уж в дорогу пили и закусывали.

Да как посмотрели на это чудовище — космато, велико, голова, что квашня! — от страха так и ужаснулись.

Ну, Акулина не робкая, не заробела, давай их ломать во все свои силы —

кому руку прочь, кому ногу прочь,

кому черепанку взлупила.

Разбойники за ножи, а нож не берет —

погнулись в кольцо ножи,

невредима медведица.

Видят, не сладить, и давай уходить.

А Миша в дверях.

И кто в сени выскочил, так тут и пал.

Так перебили медведи всех до единого, а было всех двенадцать молодцов, двенадцать разбойников.

— Собакам собачья честь! — сказал хозяин, забрал себе двенадцать разбойничьих коней и до утра чистил и прибирал с работником дом и двор.

А медведчик, чуть свет, в путь пошел, повел медведей.

До звезды ему надо добраться до города, пристать к колядовщикам.

Без скомороха, без медведчика и праздник не в праздник, и пир не в пир, коляда — не настоящая.

Жулики

Ходил вор Васька по Петербургу:

было ему на роду написано и богом

указано воровать.

Начал Васька сызмала, и хорошо ему воровство далось, развернулся и пошел вовсю:

где лавку пошарит, где магазин почистит,

и капиталами не брезговал.

Ваську Неменяева все сыщики уважали.

Идет Васька по Миллионной, несут покойника.

А за гробом человек десять молодцов с дубинами, бьют в гробу покойника.

— Что такое, за что бьете? — остановил Васька.

— Должен много, за то его так и провожают, — ответили вору.

— Оставьте, — сказал Васька, — не троньте покойника, я за все заплачу.

Обратил народ внимание, бросили дубинки, пошли за Васькой.

И всех до одного расчитал Васька, как следует, — публика осталась довольна.

* * *

Сидит Васька у себя на Фонтанке, пьет вино бокал за бокалом.

Пьет Васька, попивает и не заметил, как усидел четверть, — и хоть бы что, ни в одном глазе: крепкий.

Хозяйка доклад делает: человек какой-то спрашивает, видеть вора хочет.

Велел Васька пустить гостя.

А тот, как стал на пороге, так и стоит, зяблый, щербатый такой, в драном сером кафтанишке, не садится.

— Нельзя ли, — говорит, — мне ночевать, ночлегу нету.

— Чей и откуда? — спрашивает Васька.

— Мы деревенский вор Ванька, воровать в деревне нечего, в Петербург пришли, где денег больше.

— А мы городской вор Васька Неменяев.

Ну, вор на вора не доказчик, признались, выпили и стали друг с другом тайный совет держать:

куда воровать идти.

— А что тебе тут знакомо? — спросил деревенский вор Ванька приятеля Ваську.

Васька и давай ему рассказывать: у такого-то купца денег много, а у этакого еще боле, в одном месте еще больше, а в этаком и счет потеряешь, перебрал купцов со всех улиц, и с Сенной, и с Гостиного, и апраксинских, и александровских.

— Не годится купца обижать, — говорит Ванька, — а лучше вот что: пойдем-ка в царский банк, возьмем денег, сколько надо.

Поднялись воры спозаранку, наняли чухонскую телегу и поехали, пока что, с похмелья поразмяться.

Ехали почтовым трактом, выбирали, где пристать лучше.

За Озерками выпрягли воры лошадь, сами сели под елку, развели огонек, закусили и сидят себе, о воровском деле рассуждают.

И вдруг, как зарычит над ними с елки птица — попугай-птица!

Васька за лук:

натягивает тугой лук, полагает калену

стрелу, пускает в птицу.

Не упала птица с елки, обронила железные ключи.

— Ключи нам и нужны, — подхватил ключи Ванька, — а ты нам вовсе не нужна, лети, куда знаешь!

Вечером вернулись воры с находкой на Фонтанку, поужинали и — на работу.

* * *

В полночь приходят воры к царскому банку:

у калитки крепкий караул дежурит.

— Нельзя ли отворить калитку! — подступил к караулу Ванька.

А стражи человек двадцать и на всякого по ста рублей просят.

Выдал Ванька деньги.

Отворили калитку, впустили воров во двор, калитку опять заперли.

Обошли воры круг царского банка, кинули шар на крышу — расправилась у шара резиновая лестница.

Поднялись они по лестнице, взял Ванька мел-камень, обкружил дыру на крыше — и открылся ход.

— Ты подержи бечевку, а я спущусь, — сказал Ванька приятелю и полез в банк.

И в банке Ванька недолго копошился, отпер попугайным ключом шкап, забрал денег, сколько влезло, и опять на крышу.

Мел на крыше стер — срослась по старому крыша чисто.

И стали спускаться.

Спустились воры наземь, свернули лестницу в шар, да к калитке.

Пропустила их стража.

И пошли они к себе на Фонтанку, делить деньги.

Васька и говорит:

— В Петербурге я вор первый и все сыщики меня уважают, только до этакого дела я своим умом не дошел бы.

— Пойдем завтра, царь банк пополнит, — сказал Ванька.

И опять снарядились воры на работу. Опять в полночь приходят они к царскому банку.

А стража уже другая, ту царь сменил, хитрая, не сдается.

— Без того, — говорят, — мы вас не пустим, по двести рублей надо.

Выдал Ванька деньги.

Отворили калитку, впустили воров во двор, калитку опять заперли.

Обошли воры круг царского банка, кинули шар на крышу — расправилась из шара резиновая лестница.

Поднялись они по лестнице, омелил Ванька круг на крыше — и открылся ход.

— Вчера я, сегодня ты иди, — сказал Ванька и стал спускать приятеля на бечевке в банк.

А уж там догадались, и приготовлен был чан с варом.

Ванька бечевку ослабил, Васька туда и попал, в этот вар.

И сидит по плечи в вару, никак высвободиться не может.

Видит Ванька, дело плохо, прикрепил бечевку, полез за Васькой.

И так, и сяк, и туда повернет, и сюда повернет, вертел, вертел, — не может снять приятеля.

Взял да и снес ему голову.

Да с головою на крышу, мел стер, бросил лестницу наземь, спустился.

Отворила стража калитку, вышел Ванька на улицу и прямо на Фонтанку к Васькиной хозяйке.

Схохонулась Маруха:

— Где, — говорит, — мой вор, Васька Неменяев?

— Голова его тут, а его самого нету, поминай как звали! — ответил Ванька.

Достал у Марухи Ванька банку с вареньем, умял варенье, Васькину голову в середку всунул, завязал банку, поставил банку в уголок под образы для сохранности и стал ждать, что будет.

* * *

А в царском банке о ту пору поднялась тревога:

пошел царь банк проверять и видит,

в чану с варом, около шкапа, тулово

торчит при часах и цепочке.

Взяло царя раздумье:

«Что это за вор — одно тулово при часах и цепочке?»

И велит царь привести к себе старого вора — сидел на Выборской в Крестах старый вор Самоваров.

Привели Самоварова к царю из тюрьмы.

Царь говорит Самоварову:

— Что, старый вор, старинный, можешь ты знать, кто ограбил банк?

— Был вор не простой, — ответил старик, — был вор деревенский. Городской вор глупый, он и в вар попал — его тулово.

— А как бы деревенского вора найти? — спрашивает царь.

— Деревенский вор в Петербурге, — учит старый вор Самоваров, — если он украл деньги, унес он и голову, унес голову, унесет и тулово. Вези ты чан на площадь, прикажи двенадцати генералам караулить тулово, ловить деревенского вора.

* * *

Как сказал старый вор, так царь и сделал.

Повезли тулово на площадь, погнали двенадцать генералов караул держать, ловить деревенского вора.

Три дня стоит чан на Суворовской площади, — в чану тулово при часах и цепочке, круг чана генералы ходят, караулят тулово.

Три дня Ванька околачивается на Суворовской — подступиться нет возможности.

На четвертый день догадался Ванька: покупает Ванька бочку вина и прямиком на площадь.

Подъехал он к тулову да и сковырни бочку наземь, будто нечаянно.

Потекло вино, орет Ванька:

— Пособите, товарищи, поднять, добро пропадает!

Жаль добра, — генералы и давай подымать бочку, всем миром понадсели, да с божьей помощью и взвалили ее на телегу.

Крепко уморились.

Ванька отблагодарить хочет, цедит вина, потчует генералов.

Сначала-то генералы отпирались, ну, а потом согласились, чтобы только подкрепиться и мужика не обидеть.

Выпили они по одной — зашумело в голове, просят по другой.

Ванька поднес по другой — загудело у них в голове, просят по третьей.

А уж после третьей на разные голоса запели, вот как!

Ванька сейчас бочку наземь, чан с туловом на телегу, да и был таков.

А приятель-то Васька сильно облип весь, в вару-то стоя, обмочалилось его тулово, на чем только часы и цепочка держатся, и узнать нельзя, — одна труха.

Приехал Ванька на Фонтанку, вытащил тулово, будто тушу, омелил у тулова шею, вынул из банки голову, приставил голову к тулову.

И срослась голова по-старому.

Взялся Ванька за попугайные ключи, поднес к Васькиным губам.

И ощерился Васька.

— Ну, — говорит, — чуть не захлебнулся, больно сладко.

Тут на радостях Ванька пустился то да сё, и как Васька в вару завяз, и как на Суворовской площади три дня без головы своим туловом народ пугал, и как потом все срослось по-старому.

За рассказом, за беседою выпили.

Васька, знай, все облизывался.

За выпивкой задремали. И пошел храп на всю Фонтанку улицу.

* * *

А на площади тем временем поднялась тревога: поехал царь проверять караулы, смотрит, на площади лежат генералы влежку круг бочки, мертвецки пьяны, — нет ни чана, ни тулова.

Царь вне себя:

— Куда, — говорит, — девалось тулово? На что, — говорит, — вы поставлены: бочку с вином стеречь? Где тулово? Подать сюда тулово!

Повскакали генералы, — а ноги-то уж не держат! — упали генералы царю в ноги.

— Не вино нас винит, винит нас пьянство. Куда хочешь клади нас, а тулово с варом потеряно, увезено с площади, неизвестно кем!

Велел царь казнить генералов. И опять потребовал к себе с Выборской старого вора Самоварова.

Привели Самоварова из темницы к царю, поставили перед царем.

— Ну, старый, — спрашивает царь, — рассуди наше дело, как словить вора: приезжал вор на площадь, увез чан с туловом.

— А вот как, — учит старый вор Самоваров, — обряди ты своего именного козла в парчовую одежду, да пошли за караул твоих самых верных телохранителей, и пусть они ведут козла на серебряной цепочке по Петербургу: если вор в городе, обдерет он козла, как пить даст.

* * *

Как сказал старый вор, так царь и сделал.

Обрядили в парчу именного козла, повели козла царские телохранители на серебряной цепочке по Петербургу.

Ведут козла по Невскому, а вор Ванька навстречу, кланяется:

— Пожалуйте, — говорит, — ко мне на Фонтанку, жена у меня Маруха именинница, охота ей именного козла посмотреть в день ангела, глупая баба, осчастливьте, сделайте милость!

«Уж не это ли сам вор деревенский?» — думают себе телохранители.

И повернули козла на Фонтанку, да с козлом к Ваньке, будто в гости.

А Ванька и говорит:

— Что это вы скотину-то понапрасну мучаете; поставьте-ка козла в сарай, у нас во дворе сарай теплый.

Упираются телохранители: боятся козла из рук выпускать.

Да раздумались:

«Что, в самом деле, скотину понапрасну мучить, козла не убудет, а вор от нас не уйдет, скот надо миловать!»

И поставили телохранители козла в сарай, сарай на замок замкнули, ключ главному на эполету повесили.

Тут давай Ванька угощать гостей:

и подарки-то им подносить и вином-то

их поить, и словами улещает.

А как размякли гости, оставил их Ванька на Ваську — пускай зубоскалит, — а сам будто в квасную за папиросами.

И пока зубоскалил приятель с телохранителями, прибежал Ванька к сараю, отпер попугайным ключом теплый сарай, ободрал козла догола, придушил козла да на кухню.

И подносит гостям на блюде именную козлятину, вареньем обложена:

— Покушайте, любезные гости, козлятины, самая свежая!

Едят гости именную козлятину, брусничным вареньем закусывают, а сами себе думают:

«Ну, уж теперь вору не уйти от нас, он самый и есть вор деревенский, попался голубчик!»

Да на радостях и приналегли на козлятину, да на радостях и расхвастались:

кто что, да кто как, и о всяких знаках

отличия.

Пришло время прощаться, расходиться пора, о козле они и не спрашивают, вышли вон на улицу, да на Ванькиных воротах мелом и написали:

Мы тут были, козлятину ели.

А Ванька выждал немного, да за ними по их следу, письмо их стер на воротах, да где попало, в местах десяти, ту же надпись и написал:

Мы тут были, козлятину ели.

А во дворце тем временем поднялась тревога: явились к царю телохранители — козла нет.

Говорят телохранители:

— Мы вора поймали! — и ну хвастать.

Царь сейчас в коляску.

Выехал царь на Фонтанку.

Едет царь по Фонтанке, туда посмотрит, сюда посмотрит, — на одном доме надпись, и на другом надпись, и на третьем, и на десятом, и все одно и то же мелом написано:

Мы тут были, козлятину ели.

Повернул царь коляску, махнул рукою:

— Козлятина, — говорит, — козлятина одна!

И пока там новый караул снаряжали ловить деревенского вора, Ванька с Васькой зря на Фонтанке не торчали, глаз не мозолили, а взяли чухонскую телегу, забрали золото, серебро и распростились с Петербургом.

* * *

Стал белый, светлый день, как приехали воры к морю.

Лошадь и телегу воры продали, купили пароход, сели на пароход и поплыли тихо и смирно в иностранные земли.

Приезжают воры к иностранному королю Молокиту.

А у того короля Молокиты была дочь царевна Чайна-прекрасная.

И влюбился Васька в Чайну-царевну. Посылает Васька сватов к королю.

Чайне люб Васька, а король Молокита не хочет:

— Выстрой, — говорит, — русскую церковь в трое суток, тогда и бери Чайну, а не то голову долой.

А Ваське что: ему Ванька поможет, Ванька к этому делу привычен, Ванька — деревенский.

И взялся Васька в трое суток русскую церковь строить.

День Ванька строит — выше окон,

другой строит — вывел к потолку,

на третьи сутки накрыли всю крышу.

— Принимайте, собор готов, — говорит Васька королю Молокиту.

И точно, — видит король, собор построен, от слова не отпирается.

И при освящении собора Ваську с царевной и повенчали.

Велел король Молокита нагрузить им двенадцать кораблей и с дарами отправил их в море.

И пали им попутные ветры — приятная погода.

Целы и невредимы вернулись они в Петербург.

Целую неделю выгружали корабли, да неделю пир пировали.

После пира стал вор Ванька прощаться с приятелем, а прощаясь, раскрыл ему свою тайность:

он и есть тот самый покойник,

которого на Миллионной в гробу дубинками

били — вор Ванька.

— Пожалел ты меня, выкупил, послужил и я тебе верою, правдою и неизменою! — сказал вор Ванька.

И пошел себе, ничего не взял, только попугайные ключи да мел-камень, все золото, серебро оставил приятелю.

И остался Васька Неменяев с своей молодой женой вдвоем без приятеля, и стали жить по-хорошему при всей обличности и удовольствии.

Хлоптун

Жил-был мужик с женою. Жили они хорошо, и век бы им вместе жить, да случился трудный год, не родилось хлеба, и пришлось расстаться.

Поехал Федор в Питер на заработки, осталась одна Марья со стариком да старухой.

Трудно было одной Марье.

Кое-как она перебилась, к осени полегче стало.

Ждет мужа, — нет вестей от Федора.

Ждать-пождать, — не едет Федор.

Да жив ли?

А тут говорят, помер.

Бабы от солдата слышали, что Федор помер.

Ну, а Марья в слезы, убивается, плачет.

— Хоть бы мертвый приехал, посмотреть бы еще разок!

Так Марья плачет, так ей скучно.

Прожила она в слезах осень, все тужит:

без мужа скучно.

А Федор вдруг на святках и приезжает.

И уж так рада Марья, от радости плачет:

вот не чаяла, вот не гадала!

— А мне говорили, что ты помер!

— Ну, вот еще помер! И чего не наскажут бабы! И стали они поживать, Федор да Марья.

* * *

Все шло по-старому, будто никогда и не расставались они друг с другом, — не уезжал Федор в Питер, не оставалась одна Марья без мужа, — век вместе жили.

Все по-прежнему шло, как было.

Все… да не все: стало Марье думаться, и чем дальше, тем больше думалось:

«А что, как он мертвый?»

Случится на деревне покойник, Марье всегда охота посмотреть, ну, она и Федора зовет с собою,

а он, чтобы идти к покойнику смотреть,

нет, никогда не пойдет.

Раз она уж так его упрашивала, приставала к нему, приставала — покойник-то очень уж богатый был, — насилу уговорила.

И пошли, вместе пошли.

Приходят они туда в дом, где покойник:

покойник в гробу лежал,

лицо покрышкой покрыто.

Собрались родственники, сняли покрышку, лицо открыли, чтобы посмотреть на покойника.

Тут и все потянулись:

всякому охота на покойника посмотреть.

С народом протиснулась и Марья.

Оглянулась Марья Федора поманить, смотрит, а он стоит у порога большой такой, выше всех на голову, усмехается.

«И чего же он усмехается?» — подумалось Марье, и чего-то страшно стало.

Начал народ расходиться. И они вышли, пошли домой.

Дорогой она его и спрашивает:

— Чего ты, Федор, смеялся?

— Так, ничего я… — не хочет отвечать.

А она пристает: скажи да скажи.

Федор молчит, все отнекивается, потом и говорит:

— Вот как покрышку с него сняли, а черти к нему так в рот и лезут.

— Что ж это такое?

— А хлоптун из него выйдет.

— Какой хлоптун?

— А такой! Пять годов живет хлоптун хорошо, чисто, и не признаешь, а потом и начнет: сперва есть скотину, а за скотиной и за людей принимается.

И как сказал это Федор, стало Марье опять как-то страшно, еще страшнее.

— А как же его извести, хлоптуна-то? — спрашивает Марья…

— А извести его очень просто, — говорит Федор, — от жеребца взять узду-обороть и уздой этой бить хлоптуна по рукам сзади, он и помрет.

Вернулись они домой, легли спать.

Заснул Федор.

А Марья не спит, боится.

«А что, если он хлоптун и есть?»

Боится, не спит Марья —

не заснуть ей больше,

не прогнать страх и думу.

* * *

Куда все девалось, все прежнее?

Жили в душу Федор да Марья, теперь нет ничего.

Виду не подает Марья, — затаила в себе страх, — не сварлива она, угождает мужу, но уж смотрит совсем не так, не по-старому, невесело, вся извелась, громко не скажет, не засмеется.

Четыре года прожила Марья в страхе, четыре года прошло, как вернулся Федор из Питера, пятый пошел.

«Пять годов живет хлоптун хорошо, чисто и не признаешь, а потом и начнет: сперва есть скотину, а за скотиной за людей принимается!»

И как вспомнит Марья, так и упадет сердце.

И уж она не может больше терпеть, не спит, не ест, душит страх.

— Не сын ваш Федор… хлоптун! — крикнула Марья старику и старухе.

— Как так?

— Так что хлоптун! — и рассказала старикам Марья, что от самого от Федора о хлоптуне слышала, — последний год живет, кончится год, съест он нас.

Испугались старики.

— Съест он нас!

* * *

Всем страшно, все на стороже.

И стали за Федором присматривать.

Глядь, а он уж на дороге коров ест.

Обезумела Марья.

Трясутся старики.

Достали они от жеребца узду-обороть, подкараулили Федора, — подкрались сзади, да по рукам его уздой как дернут…

Упал Федор.

— Сгубила, — говорит, — ты меня!

Да тут и кончился.

Тут и все.

Назад: М. Е. Салтыков-Щедрин{132}

Дальше: Евгений Замятин{148}