Н. С. Лесков

Час воли божией

Сказка

I

В очень древние годы, стародавние, был в некотором незнатном царстве премудрый король по имени Доброхот. Величали его так за то, что он не любил воевать, а всем людям добра хотел. Жить он любил по-старинному и управлял своим королевством с большим благочестием, по всем памятям по отцовским и дедовским, и из всех сил хлопотал и заботился, чтобы в его земле правда над кривдою верх взяла и всем людям хорошо было у него под державою, но только все это дело у него не спорилося. Только что начнет Доброхот с одного конца свое дело налаживать, как — глядит — оно у него на другом конце расплетается. Долго бился Доброхот всяким родом и способом и умаялся в хлопотах до семи потов, а успеха ему все-таки нет как нет. И потерял, наконец, Доброхот всякую надежду устроиться, и взяло его от этого такое горе и отчаяние, что не стали его веселить ни скоморошьи потехи, ни пляски, ни женины ласки умильные; опостылели ему звериные ловы, и птичья охота наскучила. Стал король вянуть и к гробу посунулся.

Заметила это жена Доброхота премудрого — Милолика, королева прекрасная, и начала его обнимать и просить с нежностью, чтоб он пожалел себя, и ее, и своих малых детушек и не трудил бы себя долгою тяжкою заботой, а созвал бы скорее со всего королевства самых сановитых бояр и велел бы им всю премудрость обдумать в большой думе засветло и подать себе пред сумерки все дело чистое — на ладошечке.

II

Король Доброхот в сей последний раз нежных ласок своей прекрасной королевы Милолики послушался и созвал своих думных бояр со всей земли и начал у них спрашивать:

— Все ли у нас под моею державою идет так, как следует?

Советчики отвечали:

— С нашей руки видать, будто идет у нас все как следует. Будь только ты у нас многолетне здрав, а для нас ничего окромя сего и не надобно.

— Если же вы не врете, то, пожалуй, быть может и вправду так, — отвечал король. — Хорошо, молодцы, я для вас постараюсь подольше жить, а только мне то огорчительно, отчего у меня под державою не все так, как я хочу: для чего у нас есть холодные и голодные, и отчего не для всех равно все спорится и ладится?

А бояре Доброхоту ответили:

— Что тебе этим пустым делом тревожиться! Не прогневайся, посмотри вокруг, ведь оно и по всей земле повсеместно так — не у нас одних все хорошее не спорится, не ладится!

— Ну, пускай повсеместно так, — отвечал король, — а мне это не нравится, я хочу у себя это вывести. Учредимте пример на целый свет, чтоб от нас всем людям хорошо стало. Я затем вас к себе и потребовал, чтобы вы мне скорей это дело обдумали. Подите-ка сядьте честь честью в большой сборне вдоль лавок за стол да не спите, поклав друг другу головы на плечи, и обо всем мне до сумерек обдумайте накрепко, а сутемень придите и выложьте.

Советчики засели совет держать и кой час поспали, а после, проснувшись, все между собою заспорили: одни стали говорить, будто всем хорошо было только в старину стародавнюю; а для того и теперь будто надо опять из могилы на свет старину поднять и начать жить всем по-старинному, как было в прошлое время, при дедах и при прадедах, когда будто бы снег горел, а соломой тушили. А другие стояли за то, что и в ту старину стародавнюю тоже не всем подряд равно хорошо было; а что станет, мол, для всех поравней и порадостней только в будущем. А потому не надо-де нонешним днем очень сильно печалиться и заниматься до устали: нонче, мол, как ни прожить — это все равно, — хоть и пострадать, так не важно стать: наш народишко терпеливый, выносливый — ему уж не первый снег стелет головы, и ему ничего от беды не подеется; а надо нам половчей учредиться на предбудущее, чтобы в веки веков было наше имя прославлено.

Провели в этих речах все время засветло, а в сумерки встали с мест, запахнулися и принесли сутемень свои суды к королю в терем и все готовьем пред ним и выложили.

Слушал долго король все разводы советчиков, и все их слова ему не понравились: покачал он на них головой и прогнал их всех ко своим дворам на полатях спать, а сам еще в два раза смутней закручинился.

— Мне, — говорит, — от этого их совета совсем нет ни корысти, ни радости, и сказали они несуразное: потому что не я дам богу ответ за то время, когда меня не было, и не отвечу я и за то, что после меня в свете станется. А я хочу знать, как я сам теперь должен державствовать, чтобы сейчас всем людям стало полегостней; а вот это-то у меня как раз и не спорится, не ладится.

И начал король один в сумерках по палате из угла в угол ходить, и как до угла дойдет да повернется, то вздохнет глубоко из всей груди, так что везде слыхать во всем тереме.

Тогда подошла к нему в потемках старая его мамка, чуждянка, из чужих земель полоненная, и говорит ему попросту:

— Ты чего, мое дитятко, все вздыхаешь да охаешь? Ты ведь сам виноват — для чего ты задумал искать на бедную долю совета и разума у своих у бояр и советчиков. Им ведь только и дело — особиться, а до общих забот им и нужды нет, потому что все они только себе добра хотят, а ты повели привести к себе старцев божьих, пустынничков, таких, которым уж свет не мил и земля им давно опостылела. Вот ты их спроси, — им врать нечего, им уже ничего в этом свете не надобно, — так они тебе, может быть, правду и выскажут.

Королю это слово понравилось.

— Хорошо, — он сказал, — я тебя очень послушать рад, но только где же могу я таких божьих людей достать?

А старуха отвечает:

— Ты об этом не крушися ни малости: слово сказано, что три праведных в каждом царстве есть, и у нас они, милый, водятся. Вот мне помнится, что слыхала я про трех угодных пустынников, которые стоят уже много лет на одних местах, и от всего земного они уж давно отстоялися, а теперь только в то живут, что втроем в один голос за твое царство молятся. Если хочешь ты, чтобы всю правду знать, то скажу тебе, не прогневайся: может быть, только по их молитвам до сих пор господь бог твое царство и милует.

— Хорошо, — отвечал король, — я сейчас хочу видеть этих угодничков.

— Вот таков же и мой совет: пошли, чтобы их сыскать и привести сюда с бережью, и спроси у них сам, отчего у тебя ничто не спорится, не ладится: им все явлено, и они тебе всю правду, как солнышко, на ладоночку выложат.

III

Король Доброхот совета своей мамки послушался и повелел поставить для него при пути стул со спинкою, да и сел на него рано утречком, чтобы видеть людей, когда они в город идут, да у всех у калек перехожих стал спрашивать: не видали ли где трех пустынников, которые отбыли все земное, что им было назначено, а теперь только в то и живут, что за одно его царство господу молятся, и через те их молитвы священные держава его выше всех на земле стоит.

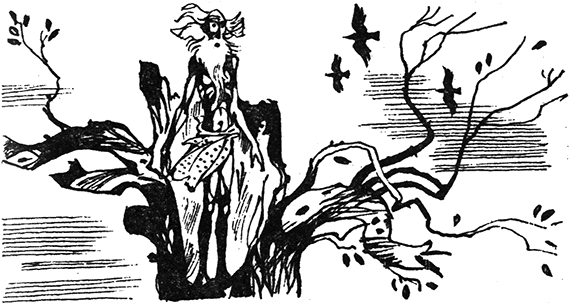

Калеки перехожие, те, что все чудеса в свете божием видели, рассказали королю, что такие праведные пустыннички точно есть, но процвели они не в одном месте, а стоят они уже много лет, все порознь спасаются. Один, тот, что постарше всех, просиял в самом диком тесном лесу, где он стал давно на дубу на макушечке, а теперь тот дуб уже высоко возрос и уперся в поднебесье, и старца и солнце жжет и буйные ветры бьют; этот называется старик Дубовик, а веку ему давно лет за тысячу. Другой старичок — этому средний брат — процвел в безбрежной степи посреди ковыля, где и журавли, и драхвы с головами хоронятся и верхового латника с копьем вместе не видно: там закопал себя старичок в землю по пояс и терпит, как его гложет сыпучий червь, а сам кушает только козявочек, которые сами ему в рот вползут; и этот пустынник называется старик Полевик, а веку ему пятьсот годов. Третий же старичок — этим обоим самый младший брат — потопил себя по самую шею посреди невылазных рамедных болот и живет там с лягушками, с змеями, а в лицо его жалит песья муха, и пискун-комар давно из него уже и кровь всю выпил, а старик все стоит, не шевелится; имя ему Водовик, а век его триста лет без единого. И все эти дивные старцы теперь уже чуть живы, так что надо их брать с большою опаской и бережью, потому что от самого малого встрясу все они могут рассыпаться.

И дали калеки Доброхоту совет, чтобы послать за старичками самых учтивых людей, полированных, и чтобы взяли послы каждый по мягкой плетушке соломенной, в каких носят гусей пред царским теремом на льду драться. А в каждую плетушечку наказали калеки настлать на донышко сена пахучего и мягкого волокнистого мху с старой сосны, а сверху присыпать слегка пухом и драными перьями, чтобы было во что закопаться пустынничкам. И всадить старичков надо вежливо, по-учтивому, и нести во всю дорогу посменно в плетушечках, потому что свои ножки у них отстоялися и ходить они разучилися, а тела у них так изветшались, что нести их посыльным нимало не тягостно.

Разослал король пятьдесят послов во все стороны и велел, чтобы нашли, где хотят, старцев: Дубовика, Полевика и Водовика, и чтоб сняли их с насиженных мест бережно, посадили половчее в плетушечки и принесли бы к королю на закорочках. И которые из полсотни людей не найдут старичков, а без пользя даром проходят, тем большого наказания пужаться не надобно и домой идти весело; а которые счастливы будут и праведных старичков принесут, тем ждать себе больших почестей: тем поставят каждому у двора по кресту и по шесту, а наверх шеста взденут цветной колпак, чтобы все, кто мимо пойдет, вверх глаза бы драл да им бы завидовал. А дорогой чтобы ни о чем старичков не сметь спрашивать, а сказать только им, чтоб они не боялись для себя ни битья, ни бритья, ни горячего укропа, потому что зовет их сам король к себе на очи и хочет узнать от них только одно: отчего у него все не спорится и не ладится. И как только они ему об этом скажут, так он их ни о чем больше не станет расспрашивать, а наградит всем, что им надобно, и в какой чин они захотят — в тот он их и пожалует. Если они захотят при короле чтобы быть, то он оставит их жить у себя на застольщине и даст им супротив других кормы вдоволе; а если они, одичавши чрез долгий век, не поймут, как в столице жить и как при каких церемониях надо ухмыляться или морщиться, то король их за то не сказнит, а опять назад в свою глушь сошлет на тот манер, как самим им понравится, — хоть в колымагах на тавреной, пушной кошме, хоть опять на мхе и на сене в плетушках соломенных.

Пошли послы королевские, как им было указано, — и во все концы королевства рассыпались, — в каждый след по парочке, для того, чтобы как найдут старичков, так нести их на закорках, не без отдыха, а друг с дружкою в переменочку.

Шли они, шли, не считая сколько дней, очень долго, и все еще без толку, и зашли уже на самый край королевства — дальше чего им идти нельзя, потому что стоят тут чужие стражники, на плечах песьи головы. Но чуть только три пары послов завернулися, вскоре же обрели всех трех старичков — одного в лесу, другого в поле, а третьего посреди рамедных болот. Сказали им посланцы от своего короля поклон вежливо и стали звать их с собой по-учтивому; но старички им ничего ни в ответ, ни в привет не промолвили, а только, как цыплятки, начали себе тонкими веками глазки защуривать. Тогда посланцы сняли их с насиженных мест и стали на них грозиться и спрашивать:

— Ну-ка вы, бессемянники: нет ли под вами на ваших местах серебра, или золота, или самоцветных камней? Лучше вы, дохлая братия, сами честью откройтеся, а то ведь мы вам не таковские — запытаем, замучаем до смерти.

Поняли старички слова их или не поняли, но только опять ничего не ответили, а послы их за то переворотили на ловкую сторону и на обе корки отхлопали, и опять стали спрашивать, и опять ничего не добились, — и так до трех раз отхлопали, а после того посадили их на сено в плетушечки и наказали, чтобы ни один не смел королю на них жаловаться. Потом прикрыли их сверху лопушиным листом, чтобы перелетные птицы их не запачкали, и понесли к королю на закорочках, друг с дружкою ношей меняючись.

IV

Сошлись все три пары обретших послов в столицу королевскую в один день на утренней зоречке, когда король шел из опочивальни королевиной в свою теплую мыленку. Посланцы как несли старичков дорогой в плетушечках, так их у предбанника на землю поставили, а сами в ряд позади становилися. Помылся король майоранным мылом и щелоком с кучерявою мятой, с душицей, расчесал кудри и бороду и вышел из мыльни показаться народушку, а послы тут зараз лопухи с плетушек сняли прочь и Доброхоту старичками челом в землю ударили.

Король сделался радостен: велел послов накормить, напоить и в его собственной бане отмыть и хорошенько выпарить, а сам подошел к старцам с улыбкой приветною; но как увидал, какие они сидят испитые, тщедушные — в чем душа в теле держится, то от страха и руки врознь.

Однако же, поглядев на них оком благостным, король осмелел и стал над их над плетушками разговаривать, что вот так и так, научен он сызмлада наукам и мудростям и очень хочет, чтобы всем в его королевстве хорошо было, а никак это у него не спорится, не ладится.

— Спрашивал, — говорит, — я об этом моих мудрых бояр и советчиков, да ничего не дошел от них умного: или они не знают, или таятся, а говорят все такое, что уже тридцать раз слышано. Нуте-ка, — вы вот много лет всё молчали и устремляли умы на высокое, — прошу я вас честию: скажите вы мне, отчего у меня не спорится и не ладится?

А старики как сидели, так и сидят во плетушечках, и как молчали они много лет, так и теперь молчат и своего слова не сказывают.

Терпелив был и ласков король, но за это разгневался.

— Что же, — говорит, — вы молчите, как истуканы и чучелы? Я посылал за вами много людей полированных во все стороны, а вы мне и по одному слову не сказываете. Вы теперь не в лесу и не в болоте, а в моем стольном городе; здесь молчать, когда спрашиваю, — значит грубительство, и за это от моего утверждения по закону вас будут наказывать. Смекните, что я говорю с вами не ради забавы и прибыли, а для пользы в великих делах государственных. Для чего же вы мне противляетесь? Не забудьте, что вы мне верноподданные и я могу повелеть, чтобы при мне вас поломя рассечь или привязать вас к конским хвостам, да и размыкать вас по полю.

Но смутился король, что если старичков казни предать, тогда ничего от них не доведаешь, а если сдать их честь-честью с рук на руки палачам-молодцам и велеть развести по застеночкам, да на дыбе потрясти, да расспрашивать, то они и одной встряски не выдержат — все рассыплются в прах и разлетятся пылью по потолкам да по стеночкам.

И опять созвал Доброхот на совет всех своих мудрых советчиков и спросил их: отчего перед ним справедливые старцы упрямятся и что ему с ними надо сделать — как их понудить, чтоб они по одному важному слову высловили?

Вельможи отвечают:

— Мы бы знали, что делать, да ты это дело сам испортил.

— А чем я испортил? — вопросил король.

— А испортил ты тем, что понизил высокий сан — стал с простыми людьми вровнях разговаривать: вот они чрез это теперь и зазналися. Тебе, кроме нас да стрельцов, ни с кем говорить непригоже, потому что твое дело средь всех людей особливое. Чтоб исправить теперь их как следует, дай их нам — мы от них всю их премудрость доведаем.

Король было совсем согласился отдать старцев боярам, но прослышала опять об этом мамка-полонянка доилица и пришла с клюкой к королю, чтоб его отговаривать.

— Не сердись, — говорит, — ты на бедных пустынников; ведь они одичали и молчат уже много лет. Не хотят они и тебе говорить не по грубости, потому будто дело твое особливое, а они — не прогневайся — опростились и тебя мнят не выше всех прочих в создании и в особину на тебя не надеются!

— Значит, глупы они, — отвечал король, — в сем вина тебе: ведь они сюда с твоего совета и позваны.

— Нет, не глупы они, а неопытны: лгать стыдятся, а прямить боятся. Подожди, они при твоем дворе поживут — сполируются и тогда ухитрятся, как сказать про все неразберихою, — скажут так, что ничего не будет тебе и другим неприятного и все будет то, что твоему могуществу надобно. А только ты потерпи и не давай их на допрос своим боярам-советчикам: видишь сам, чай, что старички они очень слабые, — а бояре твои против слабых усилие творить очень усердные: они их возьмут да с большого усердия запытают и замучают до смерти. Мой совет тебе: будь обходительней; призови ты сейчас лучше всего своего гусляра Разлюляя-гудошника — он измигул мужичонко, лядащенький, ни на мир, ни в семью ничего не работает, а одним своим пустобрехом на свете жив; но зато знает он все разные хитрости и все ходы с подходами. Посмотри-ка, он чего занесет пустолайкой и враз у старичков правды допросится, — обойдет их если не лаской, так хитростью.

Доброхот позвал своего плясуна, гусляра Разлюляя-гудошника и сказал ему:

— Ты, лядащий мужик, измигул неработистый, только хари гнешь да врешь не знать что пустолайкой, — здесь от тебя до сей поры никакой пользы не было, а теперь я тебя хочу поставить совсем на другую стать. Полно тебе в дураках ходить да ерошиться: я теперь тебе свое государево великое дело приказываю, чтобы ты, как умеешь и ведаешь, допытался у старичков их откровения премудрости: отчего у нас в королевстве не спорится, не ладится.

И закончил король Разлюляю решением:

— Узнаешь премудрость — дам тебе сто рублей, а не узнаешь — велю дать сто плетей. Помни, что мое слово королевское твердо, как бог в небеси, — что я сказал, так и станется.

V

Разлюляй-измигул, гулевой мужичонко, шершавенький, повсегда он одет в зипунишечке в пестреньком — один рукав кармазинный, а другой лазоревый, на голове у него суконный колпак с бубенчиком, штаны пестрядинные, а подпоясочка лыковая, — не жнет он и не сеет, а живет не знамо чем и питает еще хозяйку красивую да шестерку детей, — на которого ни глянь, сразу знать, что все — Разлюляевичи. Ходит он повсюду болтается, и никто разобрать не может: видит ли он добро в той темноте, что была до Гороха царя, или светится ему лучшее в тех смыслах, какие открылися людям после время Горохова. Никто ему не чуждается, а все зовут его «пустолайкою»; но измигул Разлюляй ни на чьи слова не обижается и за легким тычком не гоняется, а людей потешает и как устанет врать пустолайкою, то соловьем свистит, то лопочет варакушкой, на руках идет, боком катится и на всякий на разный манер притворяется.

Но как выслушал Разлюляй королев приказ, позабыл он все свои заботы и шуточки и начал проситься от этого дела прочь, — что «не мне-де такое важное дело ведати»; но король топнул ножкой, и пошел Разлюляй к старикам и начал вокруг них, по обычаю, измигульничать: митусить ногами и кланяться да притворно сквозь слезы приговаривать:

— Ох вы гой еси, старички справедливые, треблаженные, божьи молчальники, разомкните уста свои благовестные и скажите скорей, не потайте от короля от нашего, милосердного батюшки, отчего у него под державой все добро не спорится, не ладится?

А старички как молчали, так и теперь молчат, только знай себе в кошелочках гнездятся.

Тогда Разлюляй стал на другой манер измигульничать и начал их пробовать жалостью:

— Мне нужда есть узнать это страшная: потому что если вы мне скажете, отчего не спорится добро, то король обещал мне дать сто рублей; а если не скажете, то он даст мне тогда сто плетей. Его слово королевское крепко и сбудется — не забудется. Да вам и самим, старичкам, для себя молчать не советую, потому что король вас тогда не отпустит назад ни в степь, ни в лес, ни в болото, а велит вас подвесить в кошелочках под полати в большой избе, где он держит частый совет со своими вельможами. Что там по все дни наслышитесь — спаси только господи. Вот вы на этот счет пораздумайте: каково-то вам там придется слушать совсем непривычные речи до самого до веку! Выручайте и меня и себя, отцы, а то нагрешите вы с ними три короба и не годитеся после того ни к стру, ни к смотру, ни в рай, ни в ад, ни в царство небесное, а так и останетесь висеть под полатями.

Так напугал этим Разлюляй старичков, что они стали глазами водить во все стороны и изгоревшими устами своими начали пошевеливать, а измигул Разлюляй-пустобрех как увидал, что успел им загнать во лбы загвоздку здоровую, — сейчас побежал к королю и говорит:

— Что мне от твоей милости сказано, я все это уже выполнил: старички уже теперь полируются — стали уже губами двигать и скоро шептать начнут, — одевайся скорей да иди-ка их слушать, что они высловят, какие премудрости.

Как пришел король да нагнулся к первой плетушечке, так и стало слышно ему, что старик Дубовик и впрямь полируется — об ивовое плетение, как поросенок, всеми боками трется, а сам робко пыхтит и тихо покрехтывает.

Король его и спросил: «Отчего на свете доброе не спорится и не ладится?»

Старик Дубовик прошептал:

— Оттого, что люди не знают: какой час важнее всех.

Доброхот нагнулся к другому — к Полевику, и того спросил, а тот шепчет:

— Оттого, что не знают: какой человек нужнее всех.

Нагнулся Доброхот и к третьему старичку, а тот ему сказал:

— Оттого, что не знают: какое дело дороже всех.

И так молчальникам трудно это было проговорить с отвычки, что они как только сказали, так и ослабели и больше не полируются, а лежат, едва дышат, на донышках. Ничего от них король больше никак не мог допытаться, доведаться и еще больше рассердился, потому что сказанные ими слова стали ему загадками, которые понимать можно надвое. Король же привык так все брать, чтобы было ему все как на ладонке положено, и оттого ему теперь еще больше досада пришла, и приказал он сделать с старичками точь-в-точь так, как им Разлюляй пригрозил: указал Доброхот, чтоб их не носить ни в лес, ни в болото, а подвесить их в кошелках в большой советной избе под полатями и держать их там, пока они не скажут: «какой самый важный час, кто самый нужный человек и какое дело дороже всех».

Отнесли старичков в советную избу и подвесили под полатями в их плетушечках, посыпали им пшенной кашки, чтоб они впросоночках зоблили, и поставили на верхнем полу ведерце воды с медным ковшиком, а сами все спать пошли и разоспались до одури самым крепким сном до самого до свету.

Но, однако, спали не все люди во всю ночь без просыпу — проснулся в первые петухи сынок кравчего, побежал в избу незапертую и украл из ведра с водой красный медный ковш, чтобы променять его на подторжье на пряники. А потом еще не послалось самому королю Доброхоту премудрому: все казалось ему, будто его закожные блошки покусывают. Провалялся он так без сна до последних петухов, и надоело ему в постели барахтаться — без сна лежать, только маяться; встал он горошком, распрямился, нахватил себе на плечи королевскую глубоньку и пошел старичков посмотреть: живы ли они, и здоровы ли, и чего они через ночь, полируясь, надумались?

Пришел король в избу, поставил себе к полатям приставную скамеечку, но только что глянул в плетушечки, — так и рот раскрыл, и завопил благим голосом, и со скамьи на пол навзничь треснулся. Все плетушечки были пусты-пустехоньки, и ни от одного старичка ничего не осталося, кроме смятого места да наседней. Разлетелись ли они легкою пылью по стенкам да по полу или унесло их по воздуху, но только тут, где они сохранялися, ничего не осталося.

Король так испугался, что как со скамьи упал, так и не становится на ноги, а катается по полу и так бьется, что вся земля трясется. Стало страшно ему, что когда ни есть, благим временем, уберегут самого его слуги верные, так что, пожалуй, лиходеи и его со двора сведут и растрясут где-нибудь без остаточка!.. Услыхали караульщики, как земля дрожит, и стали спросонья бить громкий всполох по чугунной доске на целый двор и кричать благим голосом: «Ай, земля сотрясается — мы насилу за колышки держимся!»

Перепугались всполоха и крика королевские спальники и застольники и начали со страху вокруг себя на карачках ползать, а потом пришли и вылили королю все ведро воды за ворот и насилу нашли королевского доктора-немчина, который один знал, что сделать надобно: он поднес Доброхоту под самый нос стеклянную столбушечку, а в столбушечке тертый крепкий хрен, и защекотал ему перстами в подмышечках.

От хрена и щёкота королю сразу полегчало: он стал похохатывать, и враз возвратились ему все его чувства нежные и большие заботы о подданных. Созвал он опять к себе всех бояр и советчиков и стал спрашивать их: где делись пустыннички, не извел ли их кто какою отравой, боясь их правдивых слов, или не продал ли их с ненасытной душою куда-нибудь в чужое царство безбожное, где их станут неволить в римский костел ходить и есть скоромное по средам и по пятницам.

Бояре, как могли, постарались короля успокаивать и стали ему доводить, что никакого тут зла с умыслом не случилось, а что просто жил, верно, в палате под полом жадный хорь и поел этот жадный хорь старичков без остаточка.

И стали все короля отвлекать и рассеивать — что убиваться ему о такой пустой пропаже долго не следует, что «старички были люди ветхие и свой век давно уже отжили».

— Пропоем о них панихидочку, вспомянем их кануном на паперти да у себя по домам блинками с припекою и будем править всем опять по-старинному, как было при дедах наших и прадедах. А что никак не спорится и не ладится — про то, значит, и думать не следует: на земле беднякам всегда будет жить тяжело, да никуда они не поденутся, ведь на небо взлететь крыльев им не дано. Поскулят и на том успокоятся!

Королю же, однако, эти слова не понравились, и не поверил он тому, чтобы старичков у него в избе хорь изъел, — а сказал он так:

— Если хорь изъел, то где же их косточки? Панихиду о них я согласен петь, да ведь надо петь ее над могилами.

Тогда приступил к королю судный дьяк, во всех делах многоопытный, и сказал королю, что бояре болтают негожее: не хорь изъел старичков, а ушли они не иначе как своею колдовскою хитростью: пролили из ведра воду на пол, а сами сели в медный ковшик и уплыли. Их теперь нигде не сыскать никакими манерами. От лихих колдовских людей таковые дела не раз были во всех землях и при всех дедах и при прадедах и везде на телячьих на шкурах записаны чертами и резами, со брегами широкими, и в самых глубоких подвалах те шкуры положены, чтобы хранить в поучение внукам и правнукам.

А король говорит:

— Хорошо, чему верили деды и прадеды, тому я всему с охотою верую, но ведь не грех и то узнать: что как устроено? Вот я хочу, чтобы вы показали мне: через какое подполье старцы в медном ковше сквозь землю в океан-море спустились? Согнать сейчас со всего королевства плотников, и чтобы взломали они враз все полы во всех домах. Не ломать только в моем тереме, да у серых сельских людей, у которых в жильях полы не стланы.

VI

Пошли бояре невеселы: не хотелось им посылать людей, чтобы сгонять со всего королевства плотников и ломать половицы в жилых домах, а не смели ослушаться короля и не знали, как своему горю помочь. Но на их счастье узнала опять обо всем об этом королевская мама чуждянка-долица, и пришла она к королю с прежней смелостью и начала говорить ему по учтивому:

— Ты прости меня, неразумную, я хоть и стара и глуха, а кое-что слышала и могу тебе рассказать: куда делися старчики. Их не хорь изъел, и не сплыли они в медном ковшике, а настращал ты их до смерти сам, что велел их подвесить в полатях в избе, где держишь совет свой с своими боярами. Старчики век сидеть и всё слушать вас забоялись. Я не спала всю эту ночь от лихого вереда и слышала, как они друг со дружкой в потемках скликнулись. Поначалу все они сразу чирикнули, точно будто сверчки под загнеточкой, а потом зачали в своих плетушечках покачиваться и так раскачались во все стороны, что враз опрокинулись и с сенцом вместе на пол и выпали.

— Где же они теперь? — закричал король.

— А теперь их и след простыл: уползли на карачках с твоего двора и все в буйной траве без следочка и скрылися. Теперь их тебе ни за что не найти, потому что трава у нас этот год очень рослая; да и дело до них уж теперь не касается.

— Отчего же оно не касается?

— Оттого, что приснился мне вещий сон, и был слышан во сне таковой глагол, что отгадать их премудрость может только одна чистая жалостница, которая всех равно сожалеет, а сама о себе ничего вовсе не думает. Так вот ты теперь оставь старичков, а посылай искать эту девицу.

Король свою маму, чуждянку, послушался и сейчас же разослал дворян и боярских детей девицу разыскивать, а на кормы их повелел собрать по всем дворам с каждого дыма по шелегу.

С неохотой большою и с тугою боярские дети и дворяне в подневольный отъезд собиралися; перво-наперво все они взяли шелеги, а потом зачали у себя по домам печи топить и в банях париться. А потом долго справляли себе лубяные зобёнки раскрашенные да укладывали в них пироги с ветчинной начинкой, медовые оладьи, да колобки, в жиру кипяченные, да блины с разною припекой, и когда, наконец, напосудились, то кое-как с трудом за ворота повыползли и поехали в путь со своими стремянными. А как за околицу выехали, так сейчас взяли с прямого пути в стороны и разъехались к родным да к приятелям и начали там есть досыта, пить допьяна, а напившись — кости и зернь метать, и играв — подрались и друг дружке под очи синявы наметили, а потом помирилися, на синие места муки с мелом намазали и легли, крепко выспались, а как хмель прошел и синяки позаиндевели, — послы все назад возвратилися и почали разные страхи рассказывать про то, где будто были и что видели, и, пред иконами став, забожилися, что хоть много на свете есть непонятного, но нет нигде такой девушки, которая бы всех сожалела, а о себе об одной не заботились.

— К этакой, — говорят, — если б была она, весь народ на один край света сбежался бы, и весь свет бы тогда перекувыркнулся.

VII

Услыхав такой сказ, король так опечалился, как до сих пор и не было: не стал он совсем ни есть, ни пить, ни по галерее гулять, дышать чистым воздухом, а залег, как медведь на зимовочку. И вот лежит он таким манером раз в сумерках, совсем тощий, у себя в верхней горнице на лежаночке, и едва через силу говорит своей бабе-доилице:

— Неужели же я так и умру, не доведавшись: какой час важнее всех, какой человек нужнее всех и какое дело дороже всех?

А баба ему отвечает:

— Если будешь все бояр рассылать, — пожалуй, что так и не дознаешься, а попробуй пошли опять отыскать девицу-разгадчицу своего Разлюляя-гудошника. Пусть он ее хоть и век ищет, но без нее чтобы не шел назад. Он мужичонко корявый, лядащенький, говорит пустолайкою, и за ним никакие дела не задержатся, а кормов ему от казны супротив бояр можно дать всего одну долечку, да и то почитай, что не надобно: он и так пропитается как-нибудь одною своею верностью. Верных псов-то добрый народушка и весь век держит на бескормице. Пусть и он при всей верности свое счастье испробует. Пускай высечет себе топором в заказном лесу хоть костыль с клюкой, хоть дубинку здоровую, а на плечо перекинет пенечную оброть конскую, и довольно ему принадлежностей. Пусть идет, будто надо ему коней искать: «на росу, мол, пустили, а они с росы разбежалися». И пусть так идет куда знает сам и проходит хоть сквозь целый белый свет: где ж нибудь на краю света разыщет он девицу-отгадчицу. Ведь сквозь тартарары она небось не провалится.

— Хорошо, — отвечал король, — все твои рассуждения умные, и они мне всегда очень нравятся: пошлем Разлюляя во место больших бояр; а только не вздумаю, какое ему посулить за его службу жалованье?

— Обещай что больше, то лучше. Пусть больше зарится, а там, что взаправду дашь — будет видно, по его старанию. И совсем ничего не дашь — тоже стерпится: на тебя ведь ни в суд не пойдет просить, ни в полицию. На тебя один бог судья: твое дело совсем особливое.

— Это правда, — отвечал король, — на земле мы не судимся, ну, а все-таки надо и нам меж людей вести себя с честностью: что королевским словом обещано, то уж надо и выплатить, все равно как по бирочке.

— Ну, так, пожалуй, его опять и в этот раз в одностай против прежнего: если он исполнит свою службу и найдет девицу-разгадчицу, дай ему в те поры полных сто рублей, а если не исполнит — не сыщет девицы, вели дать ему полностью сто плетей, да и отпусти его тогда, бог с ним, пусть идет опосля к своему двору, а ты на него больше не гневайся и пожалей его за старание.

— А как он и девицы не найдет и сюда к нам со страху совсем не воротится? Он ведь пустой человек, ему везде все равно — в целом мире отечество.

— Ну, про это, — сказала старуха, — я, друг мой, не сведуща. Позови к себе из приказа посольского судового дьяка, который послам ярлыки дает за печатями; дьяк тебе это дело все оборудует.

Пришел дьяк и привел с собою самого хитрого подьячего с приписью, и подали королю такой совет, что ярлыка Разлюляю вовсе не надобно, а как станет король отпускать Разлюляя в последний раз, то сказать ему, что идет он послом не на целый век, а дается ему сроку ходить по свету всего три года, и если он к концу третьего года своей службы не выполнит, то ему самому зла не последует на чужой земле, а тут, дома, его дети с их матерью каждую неделю будут ставлены на площадь по три утра и будут биты в три прута, а при том битье у них будут спрашивать: знают ли, где их отец и когда перед светлые королевские очи воротится?

— Пригрози-ка так, — сказал дьяк. — Разлюляй хотя и пустой человек, а дети всякому своя кровь: небось и он пожалеет ребят и жену и назад придет. Таковые разы уже не раз были и на шкуре телячьей записаны чертами и резами, со брегами широкими, и в подвал под избой на сохрану положены.

Король молвил втишь, что ему самому Разлюляя жаль, но и дьяк подьячий с приписью его успокоили.

— Нельзя никого сожалеть нам в особину, пока все вообще еще не устроилось. До всеобщей устройки кто-нибудь пусть потерпит, для других постарается, и зато будет всем польза в будущем, а ему это зачтется на тот свет душевным спасением.

И изволил сказать король, чтобы собрать Разлюляя в путь, а кормов ему присудили дать небольшим положением: толоконца за пазуху да узелок соли в тряпочке, а дальше пусть чем сам знает, тем пусть и кормится.

Сытнее его снаряжать и не стоило, потому что дело, за которым шел он послом, совсем ненадежное. Весь народ о том знал от бояр сановитых доподлинно. Да, кроме того, Разлюляю нигде кормов и не надобно. Оголодает, так может либо песню спеть, либо ударить хорошенько вприсядку, и везде себе хлеба он выпляшет, а не выпляшет, так и сам возьмет потихонечку. Ведь съестное тайно взять не грех, а благородиться Разлюляю не для чего: на нем чина большого не кладено; ударят по щеке — согнется, а запрут где-нибудь — выерзнет подворотнею и опять пойдет веселехонек.

Измигул же и нетяг Разлюляй Разлюляевич не дурак тоже был: не взманила его большая честь, чтобы быть в послах, и начал он сильно отпрашиваться и до той поры пред троном в половицу лбом стучал, что набежала у него на лбу шишка, как гриб, что зовется волвянкою. Представлял он королю Доброхоту все доводы, что и не умен и не знатен он, и на все языки не выучен, и не с каждым вровнях говорить может, а здесь без него дома ребят кормить некому и некому их учить уму-разуму и почтению королевскому.

Только просьбы его ни король, ни бояре не слушали, а сказали ему, чтоб о детях своих нимало не плакался, потому что их сошлют до его возвращения к самому королю на птичий двор и приставят утят стеречь, и будут им там и корм вдоволе и во всех смыслах научение; а самого Разлюляя выпихнули за ворота, как он дома был, в одном зипунишке с заплатами, в руке дубиночка, а на плечах оброть конская, — будто он ходит да сбеглых коней ищет.

Нечего было больше делать Разлюляю, и пошел он искать девицу-разгадчицу. И шел он все честь честью самым смирным обычаем, нигде ничего, кроме съестного, не крал и, когда не давали вина, не пьянствовал, а все шел вперед; долго ли, коротко ли, и зашел он страсть как далеко, на самый почти край света. Встречал он на своем пути много разных людей, и звероловов, и коробейников, и пахарей, и у всех, кого встречал, всех расспрашивал, какой час важнее всех, какой человек нужнее всех и какое дело дороже всех; но никто этого разгадать не мог. А обратно те, кого он расспрашивал, сами хотели знать от него: отчего у него на лбу выскочила шишка волвянкою? А Разлюляй говорил про волвянку всякому разное: то будто он своему королю у бога довечного живота просил и все в землю кланялся, то будто сам за свои грехи каялся. Наконец повстречался он раз с воровским Цыганом, под самую Пасху великую, и тоже стал у того Цыгана про свое дело спрашивать; но Цыган ему засвистал и показал в перстах загогулину и говорит:

— Ты мне прежду сам скажи: хорошо ли жить у вас под державою, и отчего у тебя на лбу вспухла шишка волвянкою?

Разлюляй ему рассказал, что жить у них очень сладостно, а что шишка у него сделалась от больших молитв; но Цыган говорит:

— Не обманешь, брат, я и сам богомолен и посты держу, когда нечего есть, а на лбу у меня нет еще шишки волвянкою. Признавайся по истине.

— А по истине, — говорит Разлюляй, — я в бане мылся да с полка свалился.

— Что же ты за полок-то не уцепился?

— Очень угоревши был.

— Вот, я вижу теперь, ты говоришь мне все по совести: ишь какие вы, братцы, счастливые — вас и кормят, и поят, и спины вам порют — чего еще надобно! Теперь мне с тобою вдвоем ночевать не страшно, — отвечал Цыган, зубы скалючи, и обещал ему завтра натоще отгадать все три загадки. Так легли они и покрылись зипуном Разлюляевым, а в ночи встал Цыган, съел все толокно, украл оброть, надел зипун, да и был таков.

Остался Разлюляй в одних в портках да в рубахе и поплелся в пустынный скит, где жил высокий поп Сирах, у которого была одна ряса в дырах, а читал он все книгу Премудрости; но только оказалось, что Сираха-попа давно уже и на свете нет, а на его месте живет новый поп, хотя ростом и низок, да зато на нем сорок ризок, и он поет и читает молебны с акафистами, а в Сирахову книгу Премудрости не заглядывает. Ниоткудова нет Разлюляю ни совета, ни помощи, только всё ему бедства множатся, и идет он, сам под собой земли не видит и проливает слезы горючие. Тут-то над ним, наконец, бог и сжалился — даровал ему встречу желанную.

VIII

Сам не свой, Разлюляй шел все далее, и зашел в самый темный лес, и заснул на мху на поляночке, и проспал с полдня до полночи, а в полночь прокинулся и увидел он там при луне старичка очень старого, в долгой рубахе до пяточек, — стоит да с лип лычко дерет, а устами поет тихо Спасов стих.

Разлюляй думает: «Что это — либо сон снится мне, либо видение, или такой заправский старик, которому в ночи спать не хочется? А не лучше ли мне, на всякий раз, с старичком поздороваться?..» Взял и сказал ему по-учтивому:

— Помогай господь тебе, дедушка!

Старик отвечает:

— Будь и ты здоров, Какойто Какойтович, и скажи, как тебя зовут иначе?

Разлюляй ему назвался.

— Хорошо, — говорит старичок. — Разлюляй — имя веселое; да скажи-ка мне, Разлюляй, для чего ты здесь измигульничаешь, зачем у нас по лесу шляешься? Или вы уж свои-то леса все повывели?

Разлюляй ему отвечал, как леса свели, да притом рассказал, и зачем послан, и что претерпел, и как потерял все свои принадлежности; а старик ему говорит:

— Твое дело, брат, для меня непонятное, ну а только сдается мне, будто я тебе в этом деле помочь могу.

— Помоги ради господа, дедушка, а тебе господь бог заплатит сторицей.

— Да, господь-то, господь, всем нам батюшка, а по нем и все братья мы, а ты, молодец, не зевай-ка, а полезай-ка вот этой глухою тропиночкой; теперь уж горазд ночи убыло, уже волк умылся и кочеток пропел. Да иди, не борзясь, а с терпением, и не бранись никак дурным словом, не гони от себя своего сохранителя-ангела. Так пройди ты через весь долгий черный лес, и придет тебе там впоперек пути холодная балочка; ты переплынь вплавь без страху через холодную балочку да пройди опять весь красный сосновый бор и увидишь прогалинку, а на ней посредине приметный калинов куст, и от того куста поворот будет на полдень, и там ты увидишь поляночку, а посреди той поляны стоит больной журавель окалеченный: одно крыло у него все как следует, а другое повисши мотается, и одна нога тоже здоровая, а другая в лубочек увязана. Не то его в небе орел подшиб, не то не знать для чего подстрелили княжьи охотники: они убивать и зверков и птиц спаси господи какие досужие! А у меня есть внучка-девчурочка, тут в лесу со мной и выросла, да такая, бог дал, до всех сердобольная, что не обидит козявочку — вот она того журавля нашла да в лубочек ему хворую ножку и повила. Ну, теперь ей заботы и прибыло: доглядает его и дает ему зернышки, пока журавелько поправится да дождет себе по поднебесью в теплые краи попутчиков. Там и сама она, моя внучка-то, от поляны от той в стороночке на сухом взлобке наших овец пасет. Ты узнаешь ее — такая девица пригожая, глазом посмотришь — век не забудешь, сколько светит добра из ней. Она там либо волну разбирает, либо шерсть прядет… Все сиротинкам готовит к студеной поре на паглинки… Не гордись пред ней, что ты королевский посол, а спроси ее: она тебе может все рассудить, потому что дан ей от бога светлый дар разумения.

Разлюляй так и вскрикнул от радости.

— Боже мой! — говорит. — Ведь ее-то мне только и надобно! Про нее, про девицу, мне только и сказано; мне других никого бы не надо и спрашивать.

— Вестимо, не надобно. Кто в суете живет, тем разве могут быть явлены тайны сердечные!

— А кто же еще там с твоею внучкой, какие люди живут вместе, дедушка?

— Господь с ней один там, один господь-батюшка. Он один ее бережет, а людей с ней никаких, милый, нетути.

— Как же она не боится одна в глухой дебри жить?

Тут старик слегка понасупился.

— Полно-ка, — говорит, — заводить нам про боязнь да про страх речи негожие! Что ей за страх, когда она про себя совсем и не думает!

— Господи! Вот это она и есть! — завопил Разлюляй. — Вот это ее-то одну мне и надобно!

И забыл Разлюляй про всю усталь свою, побежал шибко к девушке. И на долю свою он больше не плачется, и на радости не свистит соловьем, и не прыгает, и не лопочет варакушкой, а поет благочестный стих:

Как шел по пути слабый путничек;

А навстречу ему сам Исус Христос.

Пробежал так Разлюляй без усталости весь и черный и красный лес, переплыл без боязни холодную балочку, опознал и приметный калинов куст на поляночке и увидел, что там в самом деле стоит хромой журавль, одна нога в лубочке увязана, а сам тихо поводит головой во все стороны, и глазами вверх на небо смотрит, и крылом шевелит, ожидает попутных товарищей. Но едва увидал журавль, что идет Разлюляй — чужой человек, вдруг закурлюкал, и замахал живым крылом, и запрыгал на здоровой ноге по взлобочку. А там, прислонившись у дерева, стоит ветвяной шалаш, а пред тем шалашом старый пень, а на пне сидит молодая пригожая девушка, с большою русою косой, в самотканой сорочке, и прядет овечью шерсть, а лицо ее добротою все светится. Вокруг нее ходит небольшое стадо овец, а у самых у ее ног приютился старый, подлезлый заяц, рваные уши мотаются, а сам лапками, как кот, умывается.

IX

Разлюляй подошел к девице не борзо, не с наскоку, а стал смотреть на нее издали, и лицо ее ему чересчур светло показалось — все добра полно и вместе разума, и нет в ней ни соблазна, ни страха заботного — точно все, что для ней надобно, ею внутри себя уготовано. И вот видно ему, что встала она при его глазах с пенушка, заткнула недопряженную шерстяную кудель за веточку и пошла тихо к кустику, за которым стоял Разлюляй, тайно спрятавшись, и взяла тут из ямки мазничку дегтярную и стала мазать драный бок дикой козе, которая тут же лежала прикрыта за кустиком, так что до этого Разлюляй и не видал ее. Тут уже Разлюляй и не вытерпел — вышел он навстречу к девушке, и поклонился ей по-вежливому, и заговорил с ней по-учтивому:

— Здравствуй, красная девица, до других до всех ласковая, до себя беззаботная. Я пришел к тебе из далеких стран и принес поклон от короля нашего батюшки: он меня послал к тебе за большим делом, которое для всего царства надобно.

Девица поглядела на Разлюляя чистым взором и отвечала:

— Будь и тебе здесь добро у нас. Что есть в свете «король», — не знаю я, и из каких ты людей — это мне все равно, а за каким делом ко мне пришел — не теряй время, про то дело прямо и сказывай.

Враз понял Разлюляй, что с ней кучерявых слов сыпать не надобно, и не стал он дробить пустолайкою, а повел сразу речь коротко и все начисто.

— Так и так, — говорит, — вот что у нас в королевстве случилося: захотел наш король сделать, чтобы всем хорошо было жить, а ничего это у нас не спорится, не ладится, и говорят, будто все будет не ладиться до той поры, пока не откроем премудрости: какой час важнее всех, и какой человек нужнее всех, и какое дело дороже всех? Вот за этим-то делом и послан я: и обещано мне королем моим ласковым, что если я принесу отгадку, то он пожалует мне сто рублей, а если не принесу, то не миновать мне тогда счетных ста плетей. Ты до всех добра и жалостна, вот даже и зверки и птицы к тебе льнут, как к матери; пожалей же и меня, бедняка, красна девица, отгадай мне премудрость, чтобы не пришлось мне терпеть на своем теле сто плетей, мне и без бойла теперь уже мочи нет.

Выслушала девица Разлюляеву речь и не стала его ни измигульником звать, ни расспрашивать, как набил он себе на лбу волдырь волвянкою, а сорвала у своих ног придорожной травки, скрутила ее в руках и сок выжала да тем соком лоб Разлюляю помазала, отчего в ту же минуту у него во лбу жар прошел и волвянка принизилась. А потом девица подошла опять к своей шерстяной кудели и отвела нить пряжи длинную, и, когда нить вела, заметно все думала, а как стала на веретено спускать, — улыбнулась и молвила:

— Хорошо, что ты не задал мне дело трудное сверх моего простого понятия, а загадал дело божие, самое простое и легкое, на которое в прямой душе ответ ясен, как солнышко. Изволь же ты меня теперь про эту простую премудрость твою по порядку расспрашивать, а я о ней по тому же порядку тебе и ответы дам.

Разлюляй говорит:

— Молви, девица: какой час важнее всех?

— Теперешний, — отвечала девица.

— А почему?

— А потому, что всякий человек только в одном в теперешнем своем часе властен.

— Правда! А какой человек нужнее всех?

— Тот, с которым сейчас дело имеешь.

— Это почему?

— Это потому, что от тебя сейчас зависит, как ему ответить, чтоб он рад или печален стал.

— А какое же дело дороже всех?

— Добро, которое ты в сей час этому человеку поспеешь сделать. Если станете все жить по этому, то все у вас заспорится и сладится. А не захотите так, то и не сладите.

— Отгадала все! — закричал Разлюляй и хотел сразу в обратный путь к королю бежать, но девушка его назад на минуточку вскликала и спросила:

— А чем ты, посол, уверишь пославшего, что ответ ему от меня принес, а не сам собой это выдумал?

Разлюляй почесал в голове и задумался.

— Я, — говорит, — об этом, признаться, не взгадывал.

А девица ему говорит:

— Ничего, не робей, я тебе дам для уверенья его доказательство.

И научила Разлюляя девица так учредить, что когда он придет к своему королю, то чтобы сказал ему смело все, не боясь ни лихих людей и не ста плетей, а когда скажет все, то чтобы не брал себе ста рублей, а попросил их в тот же час раздать на хлеб сиротам, да вдовам, и всей нищей братии, для которых Христос просил милосердия. И еще король кроме ста рублей еще что посулит или пожалует, то и того чтобы тоже ничего не взял, а сказал бы ему, что «я, мол, принес тебе светлый божий дар — простоту разумения, так за божий дар платы не надобно».

Отвечал Разлюляй:

— Хорошо; я так все и сделаю.

X

С тем отошел Разлюляй от девушки, и как она его научила, так он все и сделал: пришел он и стал говорить с королем все по истине, не боясь ни дьяка, ни бояр, ни обещанных ему ста плетей; а потом не принял от него приобещанных ста рублей, а сказал ему слово про божий дар разумения, за который нельзя ничьей платы брать и не надобно, потому что разуменье дано нам от господа.

Тут бояре, и дьяки, и подьячие все поднялися с свистом и с хохотом и все враз над ответами Разлюляя смеялися и старалися сбить короля, чтобы он не верил словам Разлюляевым, потому что скоморох будто сам эти слова все повыдумал. Но, однако, король Доброхот показал и свое разумение и на их наученья не подался. Он сказал им:

— Вы в людях еще различать не умеете, а я вижу, что эти слова Разлюляй сам не выдумал. Если бы сам он их сложил пустолайкою, так просил бы, чтоб дать ему приобещанных сто рублей, а он, как я вижу, мне верный слуга: он не хочет от меня за свою службу ни креста, ни шеста, ни корысти, ни милости. Таких слуг, как он, у меня до сих пор еще не случалося. Издаю вперед повеленье, чтобы по всей земле не сметь звать Разлюляя измигульником: он мне лучше всех вас старается. А вот вас бы я всех распустил от себя с большою бы радостью, да нельзя моему двору оставаться без челяди. Для того только вы мне и надобны.

И захотел было король Доброхот править по всей этой простой, явленной ему мудрости, чтобы было в его земле добро каждому в настоящий час, в теперешний, без метанья очей в непроглядные отдаленности, да вступил ему в мысли страх, что «а ну как другие в соседних землях так не сделают? Ведь тогда одному-то мне у себя на такой манер не управиться посреди других временителей». И решил он, что лучше ему сидеть, как сидел, на престоле своем по-старинному, как и все временители, и держать в одной руке меч, а в другой золотое яблоко. Разлюляю же он указал, чтоб отъехать далеко от стольного города и поселиться жить навсегда там на пасеке, в теплом омшанике, и есть сотовый мед с огурцами и с репою, сколько похочется, а на базар не ходить и в село не заглядывать и у себя ввечеру за воротами не садиться на лавочке и про то, что слыхал от ласковой девушки, ни встречному, ни поперечному не рассказывать.

Но зато, когда стал Доброхот завещать свой престол королевичу, повелел он дьяку, чтобы списали всю эту историю без одной без ошибочки золотою тростию на мехе и коже, чертами и резами, почертив строки без зализей, со брегами широкими во все стороны, и прикладать ко былым словам в стать письмена небылишные, гласные и согласные. И указал Доброхот завернуть этот список в парчу, и в камку, и в холстиночку, и положить на дно в золотой ларец, и убрать в теремной в подвал под семь замков и за семью же печатями: пусть лежит там до времени, пока перейдут временители.

Так это все в аккурате и сделано, и списание до сих пор лежит под печатями, а дела в королевстве идут всё опять по-старинному, и все там опять не спорится, не ладится, а идет все, как было при дедах и прадедах. Не пришел еще, видно, час воли божией.

На том старая сказка и кончена.

Маланья — голова баранья

Сказка

В одном глухом и отдаленном от городов месте была большая гора, поросшая дремучим лесом. У подошвы этой горы текла река, и тут стояло селение, где жили зажиточные рыболовы и хлебопашцы. От этого селенья шла через лес дорожка в другую деревню, а на этой дорожке в стороне на полянке стояла избушка, в которой жила бедная женщина по имени Маланья, а по прозванию «Голова баранья». Так прозвали ее потому, что считали ее глупою, а глупою ее почитали за то, что она о других больше, чем о себе, думала. Если, бывало, кто-нибудь попросит о таком, что нельзя сделать без того, чтобы лишить себя каких-нибудь выгод, то такому человеку говорили:

— Оставь меня в покое; мне это не выгодно — вон там на пригорке живет Маланья — голова баранья: она не разбирает, что ей выгодно и что невыгодно, — ее и попроси, — она, небось, сделает.

И человек шел на пригорок и просил у Маланьи, и если она могла ему сделать, о чем он просил, — то она делала, а если не могла, то приветит да приласкает и добрым словом утешит, — скажет:

— Потерпи, — Христос терпел и нам велел.

У Маланьи избушка была крошечная, так что только можно было повернуться около печечки, а жили здесь с нею сухорукий мальчик Ерашка, да безногая девочка Живулечка сидела на хромом стуличке.

Оба они были не родня Маланье — голове бараньей, а чужие, — родных их разбойники в лесу закололи, а их бросили; поселяне их нашли и стали судить — кому бы их взять? Никому не хотелось брать безрукого да безногую, — никогда от них никакой пользы не дождешься, а Маланья услыхала и говорит:

— Это вы правду, добрые мужички, говорите: без рук, без ног ничего не обработаешь, а пить-есть надобно: давайте мне Ерашку с Живулечкой. Случается, что мне одной есть нечего — тогда нам втроем веселей терпеть будет.

Мужички захохотали.

— Беззаботная, — говорят, — Маланья, — прямая ты голова баранья, — и отдали ей и Ерашку, и девочку Живулечку.

А Маланья их привела и оставила у себя жить.

Живут часом с квасом, а порою с водою. Маланья ночь не спит: то богатым бабам пряжу прядет, то мужикам вязенки из шерсти вяжет, и мучицы, и соль заработает, и хворосту по лесу наберет — печку затопит и хлеба спечет, и сама поест, и Ерашку с Живулечкой покормит.

Сошлись перед вечером у колодца домовитые бабы и спрашивают Маланью:

— Как ты, Маланья — голова баранья, с ребятишками прокуратничаешь?

— А все хорошо, слава богу, — отвечает Маланья.

— Чем же хорошо? Ведь они у тебя бессчастные!

— А тем, бабоньки, и хорошо, что они бессчастные, — что на их долю немного нужно. Если бы они были посчастливее да позадачливей, — мне бы не послужить ими господу богу, а как они плохие да бездомные, то что я им ни доспею — все это для них лучше того, как если бы я их не приняла да об них не подумала.

Покивали бабы головами и говорят:

— А ты еще вперед-то подумала ли: что с ними будет?

— Нет, — говорит Маланья, — я об этом не думала.

— Да как же так можно? Надо всегда о переду думать!

А Маланья отвечает:

— Что пользы думать о том, чего знать невозможно, даст бог день — даст и пищу на день, а ночью нам всем есть покой на печечке.

— И то правда, — сказали бабы, — они — плохие, — может быть, и умрут скоро на твое счастье!

А Маланья руками замотала.

— Что вы! что вы! — говорит. — Зачем смерть звать: я ее к себе на порог не хочу — пусть она за дверьми присохнет.

Домовитые бабы распотешились и рассмеялись:

— Ну, Маланья, — говорят, — голова баранья, — да какая же ты удалая да смешная: саму смерть у порога засушить хочет.

Пошла Маланья к Ерашке с Живулечкой — понесла им водицы напиться дать и ее согреть в горшке, да головенки вымыть у припечка, а бабы стоят у колодца, — вслед ей смотрят и пересмеиваются. А к ним из лесу выходит старый старичок, на две клюки опирается.

— Бабоньки, — говорит, — кто у вас тут есть на селе жив человек, что пущает к себе неимущего путника?

А бабы ему отвечают:

— А ты чей человек и как тебя звать по имени и по отчеству?

Старик отвечает:

— Странник я света божьего, и имя мне Живая Душа на костыльках; приустал в пути да уснуть хочу.

— Мне не знать тебя, — отвечали бабы, — и пустить к себе без мужиков не смеем, а мужики у нас строгие да грозные — придут, заругают нас.

— Что же, вы, видно, своих мужиков больше бога боитесь. Бог-то ведь велел принять и покормить неимущего.

Бабы отвечают:

— И то правда твоя, странничек: божье слово помним, а человеческого боимся.

Живая Душа покачал головой и говорит:

— А ведь это, бабоньки, по худу быть — так бы ведь вовсе не надобно. Пойду к самим мужикам: у них попрошусь.

Пошел к мужикам, и мужики его не пустили.

— Кто тебя знает, — сказали, — может быть, ты слабым прикинулся и сам разузнать хочешь, где у нас дорогое добро лежит, да ворам открыть, а может быть, у тебя на теле прыщи да вереды, а у нас избы чистые и полы стланые — иди-ка по тропиночке в гору, там есть бедная избушка — в ней живет Маланья — голова баранья, она всех пущает и тебя пустит.

— Спасибо вам, добрые хозяева, — отвечал старичок Живая Душа и пошел к Маланье.

А Маланья увидела его из окна и послала безрукого Ерашку, чтобы звать его ужинать.

Ерашка добежал к старику и кричит:

— Иди-ко-сь, дедко: тетушка Маланья наварила горшок снытки, сольцой посолила, зовет тебя ужинать.

Старик Живая Душа погладил Ерашку по голове.

— И то, — говорит: — к вам иду. Другие-то не пускают.

И только влез в избу, — тесно стало и сесть не на чем, а Маланья говорит:

— Садись, дедушка, со ребятками есть, а я постою.

Сел дедко и поужинал, и заговорил по-учтивому и по-ласковому.

— Спасибо, — говорит, — тебе, что не спросила, откуда я и как меня звать по имени, а посадила хлеба есть. Я теперь пойду в лес — у тебя тесно — всем нам лечь негде.

— Что ты! что ты! Живая Душа божия! В лесу медведи и волки ходят — разве я тебя ночью туда выпущу! Здесь нам всем место будет. Вот Ерашка на печку, а Живулька за печку, а ты тут протянись, где простор опростается, а мне мое место найдется.

— Ну, будь по-твоему, — сказал старик, а сам думает: «Где же это ей-то самой место будет?»

Лег, покрылся своей ветошью, да и уснул с одного вздоха от усталости, а после третьих петухов проснулся — и видит: Маланья стоит на ногах и прядет кудель, которая у нее на колочек под потолком приткнута.

Посмотрел на нее старик одним глазком и говорит:

— А ведь это ты, тетка, должно быть, и не ложилась.

А Маланья отвечает:

— Да мне, Живая Душа, и не хотелося.

Старик покачал головой и говорит:

— Ну-ну-ну! Водил, водил меня господь долго по свету; думал я, что позабыл он меня и покинул, а он привел меня в отрадное место и сподобил узреть любовь чистую. Скажи теперь мне за то в одно слово, что у тебя есть в желании — я тебе то у бога и выпрошу.

А Маланья говорит:

— Что мне недостает? я и так всегда радостна, а желаю только, чтобы смерть моего порога не переступала, а если придет, так чтобы за дверью присохла.

Старик отвечает:

— Что ж, — так и будет.

Ушел старик, а смерть вот же тут и жалует; наряжена богатой казачкой в парчовом шугае с золотою пикою, юбка штофная, на боку стальная коса на золотой цепочке, чеканной на манер мертвых костей человеческих, вся рожа накрашена, черные зубы во рту белым платочком в руке заслоняет и в избу просится.

— Покажи, — говорит, — мне детушек-голубятушек, я им принесла по медовому груздочку и по точеному яблочку.

А Маланья как взглянула на нее, так и признала ее, что это смерть, — вскричала ей:

— Хорошо им со мной и без яблочек, а тебя бы лучше не было, и присохни ты на одном месте.

Та и присохла и не может оторвать ног от того места, где пристала, а Маланья ее сухим хворостом заслонила, чтобы не видать ее было.

И славно бы дело сделалось, да пошли от селения ужасные стоны и слезы: сильный слабого теснит и бьет без милости, и нет на злодея в жестоком сердце его никакой угрозы, и как были люди жестоки, то стали еще жесточе того, и приходят к Маланье всякий день столько несчастных, сколько она во всю свою жизнь не видала, и она уже не может помогать им и слышит, как они плачут и смерть кличут: «Смертюшка-матушка, где ты завеялась! зачем мир покинула! приди, укрой нас от злодеев наших немилостивых — без тебя они зазнались без памяти!»

Тут Маланья ума хватилась.

— Это я, — говорит, — дура, все лихо наделала, захотела поправлять дела божии — чему быть, а чему не быть сотворенному. И завяла смерть, а заслонена у меня кучкой хвороста.

— Ах, спусти ее, матушка, умилосердися! Ведь вот уже сто лет у нас ни одних похорон не было, и обессердечили люди жестокие, а мы состарелись, измаялись. Спусти ее и их убрать от больших грехов, и нас — от страдания.

И пошла Маланья, развалила хворост, а смерть-то так уж не румяною казачкой глядит, а как паутиночка, и коса у ней вся заржавела.

— Иди, куда тебя бог послал! — сказала Маланья смерти: и та колыхнулась и поплыла к селу паутинкою по сжатому полю, и послышался вскоре погребальный звон, и перекрестились бедняки и встрепенулись богатые мужики.

— Мы, было, думали, — она навсегда кончилась, а вот она, как змея, из хворосту выскочила. Нельзя век лютовать и властвовать.

А убогие крестились и сами в гробы ложились.

— Устали, — говорят, — наши косточки — насилу дождались земли горсточки.

И обошла смерть все село за лесом и убрала все, что было нужно убрать, — а с другими вместе и Ерашку, и Живулечку, потому что было уже и безрукому, и безногой более чем по сту лет, а Маланья осталась жить и все живет, как прежде жила, и все то же делает, что и прежде делала, и все те умерли, кто знал ее «Маланьей — головой бараньей», и сама она это имя позабыла. И как смерть обойдет весь свет да придет к ней и спросит:

— Как тебя звать?

Она старается вспомнить и никак вспомнить не может и говорит:

— Не знаю — верно, мое имя переменилося.

Смерть стала вопрошать: «как имя этой женщине?»

А ей в ответ и упал с неба белый, как снег, чистый камень, как сердце обточенный, и на нем огнистым золотом горит имя: «Любовь».

Увидела это смерть и сказала:

— Ты не моя, — нет твоего имени в моем приказе: любовь не умирает; ты доживешь до тех пор, когда правда и милосердие встретятся и волк ляжет с ягненком и не обидит его.

Неразменный рубль

Глава первая

Есть поверье, будто волшебными средствами можно получить неразменный рубль, то есть такой рубль, который, сколько раз его не выдавай, он все-таки опять является целым в кармане. Но для того, чтобы добыть такой рубль, нужно претерпеть большие страхи. Всех их я не помню, но знаю, что, между прочим, надо взять черную без одной отметины кошку и нести ее продавать рождественскою ночью на перекресток четырех дорог, из которых притом одна непременно должна вести к кладбищу.

Здесь надо стать, пожав кошку посильнее, так, чтобы она замаякала, и зажмурить глаза. Все это надо сделать за несколько минут перед полночью, а в самую полночь придет кто-то и станет торговать кошку. Покупщик будет давать за бедного зверька очень много денег, но продавец должен требовать непременно только рубль, — ни больше, ни меньше как один серебряный рубль. Покупщик будет навязывать более, но надо настойчиво требовать рубль, и когда, наконец, этот рубль будет дан, тогда его надо положить в карман и держать рукою, а самому уходить как можно скорее и не оглядываться. Этот рубль и есть неразменный или безрасходный, — то есть сколько ни отдавайте его в уплату за что-нибудь, — он все-таки опять является в кармане. Чтобы заплатить, например, сто рублей, надо только сто раз опустить руку в карман и оттуда всякий раз вынуть рубль.

Конечно, это поверье пустое и нестаточное; но есть простые люди, которые склонны верить, что неразменные рубли действительно можно добывать. Когда я был маленьким мальчиком, и я тоже этому верил.

Глава вторая

Раз, во время моего детства, няня, укладывая меня спать в рождественскую ночь, сказала, что у нас теперь на деревне очень многие не спят, а гадают, рядятся, ворожат и, между прочим, добывают себе «неразменный рубль». Она распространилась на тот счет, что людям, которые пошли добывать неразменный рубль, теперь всех страшнее, потому что они должны лицом к лицу встретиться с дьяволом на далеком распутье и торговаться с ним за черную кошку; но зато их ждут и самые большие радости… Сколько можно накупить прекрасных вещей за беспереводный рубль! Что бы я наделал, если бы мне попался такой рубль! Мне тогда было всего лет восемь, но я уже побывал в своей жизни в Орле и в Кромах и знал некоторые превосходные произведения русского искусства, привозимые купцами к нашей приходской церкви на рождественскую ярмарку.

Я знал, что на свете бывают пряники желтые, с патокою, и белые пряники — с мятой, бывают столбики и сосульки, бывает такое лакомство, которое называется «резь», или лапша, или еще проще «шмотья», бывают орехи простые и каленые; а для богатого кармана привозят и изюм, и финики. Кроме того, я видел картины с генералами и множество других вещей, которых я не мог всех перекупить, потому что мне давали на мои расходы простой серебряный рубль, а не беспереводный. Но няня нагнулась надо мною и прошептала, что нынче это будет иначе, потому что беспереводный рубль есть у моей бабушки, и она решила подарить его мне, но только я должен быть очень осторожен, чтобы не лишиться этой чудесной монеты, потому что она имеет одно волшебное, очень капризное свойство.

— Какое? — спросил я.

— А это тебе скажет бабушка. Ты спи, а завтра, как проснешься, бабушка принесет тебе неразменный рубль и скажет, как надо с ним обращаться.

Обольщенный этим обещанием, я постарался заснуть в ту же минуту, чтобы ожидание неразменного рубля не было томительно.

Глава третья

Няня меня не обманула: ночь пролетела как краткое мгновение, которого я и не заметил, и бабушка уже стояла над моею кроваткою в своем большом чепце с рюшевыми мармотками и держала в своих белых руках новенькую, чистую серебряную монету, отбитую в самом полном и превосходном калибре.

— Ну, вот тебе беспереводный рубль, — сказала она. — Бери его и поезжай в церковь. После обедни мы, старики, зайдем к батюшке, отцу Василию, пить чай, а ты один, — совершенно один, — можешь идти на ярмарку и покупать все, что ты сам захочешь. Ты сторгуешь вещь, опустишь руку в карман и выдашь свой рубль, а он опять очутится в твоем же кармане.

— Да, — говорю, — я уже все это знаю.

А сам зажал рубль в ладонь и держу его как можно крепче. А бабушка продолжает:

— Рубль возвращается, это правда. Это его хорошее свойство, — его также нельзя и потерять; но зато у него есть другое свойство, очень невыгодное: неразменный рубль не переведется в твоем кармане до тех пор, пока ты будешь покупать на него вещи, тебе или другим людям нужные или полезные, но раз что ты изведешь хоть один грош на полную бесполезность — твой рубль в то же мгновение исчезнет.

— О, — говорю, — бабушка, я вам очень благодарен, что вы мне это сказали; но поверьте, я уж не так мал, чтобы не понять, что на свете полезно и что бесполезно.

Бабушка покачала головою и, улыбаясь, сказала, что она сомневается; но я ее уверил, что знаю, как надо жить при богатом положении.

— Прекрасно, — сказала бабушка, — но, однако, ты все-таки хорошенько помни, что я тебе сказала.

— Будьте покойны. Вы увидите, что я приду к отцу Василию и принесу на загляденье прекрасные покупки, а рубль мой будет цел у меня в кармане.

— Очень рада, — посмотрим. Но ты все-таки не будь самонадеян: помни, что отличить нужное от пустого и излишнего вовсе не так легко, как ты думаешь.

— В таком случае не можете ли вы походить со мною по ярмарке?

Бабушка на это согласилась, но предупредила меня, что она не будет иметь возможности дать мне какой бы то ни было совет или остановить меня от увлечения и ошибки, потому что тот, кто владеет беспереводным рублем, не может ни от кого ожидать советов, а должен руководиться своим умом.

— О, моя милая бабушка, — отвечал я, — вам и не будет надобности давать мне советы, — я только взгляну на ваше лицо и прочитаю в ваших глазах все, что мне нужно.

— В таком разе идем. — И бабушка послала девушку сказать отцу Василию, что она придет к нему попозже, а пока мы отправились с нею на ярмарку.

Глава четвертая

Погода была хорошая, — умеренный морозец с маленькой влажностью; в воздухе пахло крестьянской белой онучею, лыком, пшеном и овчиной. Народу много, и все разодеты в том, что у кого есть лучшего. Мальчишки из богатых семей все получили от отцов на свои карманные расходы по грошу и уже истратили эти капиталы на приобретение глиняных свистулек, на которых задавали самый бедовый концерт. Бедные ребятишки, которым грошей не давали, стояли под плетнем и только завистливо облизывались. Я видел, что им тоже хотелось бы овладеть подобными же музыкальными инструментами, чтобы слиться всей душою в общей гармонии, и… я посмотрел на бабушку…

Глиняные свистульки не составляли необходимости и даже не были полезны, но лицо моей бабушки не выражало ни малейшего порицания моему намерению купить всем бедным детям по свистульке. Напротив, доброе лицо старушки выражало даже удовольствие, которое я принял за одобрение: я сейчас же опустил мою руку в карман, достал оттуда мой неразменный рубль и купил целую коробку свистулек, да еще мне подали с него несколько сдачи. Опуская сдачу в карман, я ощупал рукою, что мой неразменный рубль целехонек и уже опять лежит там, как было до покупки. А между тем все ребятишки получили по свистульке, и самые бедные из них вдруг сделались так же счастливы, как и богатые, и засвистали во всю свою силу, а мы с бабушкой пошли дальше, и она мне сказала:

— Ты поступил хорошо, потому что бедным детям надо играть и резвиться, и кто может сделать им какую-нибудь радость, тот напрасно не спешит воспользоваться своею возможностью. И в доказательство, что я права, опусти еще раз свою руку в карман и попробуй, где твой неразменный рубль?

Я опустил руку и… мой неразменный рубль был в моем кармане.

— Ага, — подумал я, — теперь я уже понял, в чем дело, и могу действовать смелее.

Глава пятая

Я подошел к лавочке, где были ситцы и платки, и накупил всем нашим девушкам по платью, кому розовое, кому голубое, а старушкам по маленькому головному платку; и каждый раз, что я опускал руку в карман, чтобы заплатить деньги, — мой неразменный рубль все был на своем месте. Потом я купил для ключницыной дочери, которая должна была выйти замуж, две сердоликовые запонки и, признаться, сробел; но бабушка по-прежнему смотрела хорошо, и мой рубль после этой покупки тоже преблагополучно оказался в моем кармане.

— Невесте идет принарядиться, — сказала бабушка, — это памятный день в жизни каждой девушки, и это очень похвально, чтобы ее обрадовать, — от радости всякий человек бодрее выступает на новый путь жизни, а от первого шага много зависит. Ты сделал очень хорошо, что обрадовал бедную невесту.

Потом я купил и себе очень много сластей и орехов, а в другой лавке взял большую книгу «Псалтырь», такую точно, какая лежала на столе у нашей скотницы. Бедная старушка очень любила эту книгу, но книга тоже имела несчастье прийтись по вкусу племенному теленку, который жил в одной избе со скотницею. Теленок по своему возрасту имел слишком много свободного времени и занялся тем, что в счастливый час досуга отжевал углы у всех листов «Псалтыря». Бедная старушка была лишена удовольствия читать и петь те псалмы, в которых она находила для себя утешение, и очень об этом скорбела.

Я был уверен, что купить для нее новую книгу вместо старой было не пустое и не излишнее дело, и это именно так и было: когда я опустил руку в карман — мой рубль был снова на своем месте.

Я стал покупать шире и больше, — я брал все, что, по моим соображениям, было нужно, и накупил даже вещи слишком рискованные, — так, например, нашему молодому кучеру Константину я купил наборный поясной ремень, а веселому башмачнику Егорке — гармонию. Рубль, однако, все был дома, а на лицо бабушки я уж не смотрел и не допрашивал ее выразительных взоров. Я сам был центр всего, — на меня все смотрели, за мною все шли, обо мне говорили.

— Смотрите, каков наш барчук Миколаша! Он один может скупить целую ярмарку, у него, знать, есть неразменный рубль.

И я почувствовал в себе что-то новое и до тех пор незнакомое. Мне хотелось, чтобы все обо мне знали, все за мною ходили и все обо мне говорили — как я умен, богат и добр.

Мне стало беспокойно и скучно.

Глава шестая

А в это самое время, — откуда ни возьмись, — ко мне подошел самый пузатый из всех ярмарочных торговцев и, сняв картуз, стал говорить:

— Я здесь всех толще и всех опытнее, и вы меня не обманете. Я знаю, что вы можете купить все, что есть на этой ярмарке, потому что у вас есть неразменный рубль. С этим не шутка удивлять весь приход, но, однако, есть кое-что такое, чего вы и за этот рубль не можете купить.

— Да, если это будет вещь ненужная, — так я ее, разумеется, не куплю.

— Как это «ненужная»? Я вам не стал бы и говорить про то, что не нужно. А вы обратите внимание на то, кто окружает нас с вами, несмотря на то, что у вас есть неразменный рубль. Вот вы себе купили только сластей да орехов, а то вы все покупали полезные вещи для других, но вон как эти другие помнят ваши благодеяния: вас уж теперь все позабыли.

Я посмотрел вокруг себя и, к крайнему моему удивлению, увидел, что мы с пузатым купцом стоим, действительно, только вдвоем, а вокруг нас ровно никого нет. Бабушки тоже не было, да я о ней и забыл, а вся ярмарка отвалила в сторону и окружила какого-то длинного, сухого человека, у которого поверх полушубка был надет длинный полосатый жилет, а на нем нашиты стекловидные пуговицы, от которых, когда он поворачивался из стороны в сторону, исходило слабое, тусклое блистание.

Это было все, что длинный, сухой человек имел в себе привлекательного, и, однако, за ним все шли и все на него смотрели, как будто на самое замечательное произведение природы.

— Я ничего не вижу в этом хорошего, — сказал я моему новому спутнику.

— Пусть так, но вы должны видеть, как это всем нравится. Поглядите, — за ним ходят даже и ваш кучер Константин с его щегольским ремнем, и башмачник Егорка с его гармонией, и невеста с запонками, и даже старая скотница с ее новою книжкою. А о ребятишках с свистульками уже и говорить нечего.

Я осмотрелся, и в самом деле все эти люди действительно окружали человека с стекловидными пуговицами, и все мальчишки на своих свистульках пищали про его славу.

Во мне зашевелилось чувство досады. Мне показалось все это ужасно обидно, и я почувствовал долг и призвание стать выше человека со стекляшками.

— И вы думаете, что я не могу сделаться больше его?

— Да, я это думаю, — отвечал пузан.

— Ну, так я же сейчас вам докажу, что вы ошибаетесь! — воскликнул я и, быстро подбежав к человеку в жилете поверх полушубка, сказал:

— Послушайте, не хотите ли вы продать мне ваш жилет?

Глава седьмая

Человек со стекляшками повернулся перед солнцем, так что пуговицы на его жилете издали тусклое блистание, и отвечал:

— Извольте, я вам его продам с большим удовольствием, но только это очень дорого стоит.

— Прошу вас не беспокоиться и скорее сказать мне вашу цену за жилет.

Он очень лукаво улыбнулся и молвил:

— Однако, вы, я вижу, очень неопытны, как и следует быть в вашем возрасте, — вы не понимаете, в чем дело. Мой жилет ровно ничего не стоит, потому что он не светит и не греет, и потому я отдаю вам даром, но вы мне заплатите по рублю за каждую нашитую на нем стекловидную пуговицу, потому что эти пуговицы хотя тоже не светят и не греют, но они могут немножко блестеть на минутку, и это всем очень нравится.

— Прекрасно, — отвечал я, — я даю вам по рублю за каждую вашу пуговицу. Снимайте скорей ваш жилет.

— Нет, прежде извольте отсчитать деньги.

— Хорошо.

Я опустил руку в карман и достал оттуда один рубль, потом снова опустил руку во второй раз, но… карман мой был пуст… Мой неразменный рубль уже не возвратился… он пропал… он исчез… его не было, и на меня все смотрели и смеялись.

Я горько заплакал и… проснулся…

Глава восьмая

Было утро; у моей кроватки стояла бабушка, в ее большом белом чепце с рюшевыми мармотками, и держала в руке новенький серебряный рубль, составлявший обыкновенный рождественский подарок, который она мне дарила.

Я понял, что все виденное мною происходило не наяву, а во сне, и поспешил рассказать, о чем я плакал.

— Что же, — сказала бабушка, — сон твой хорош, — особенно если ты захочешь понять его, как следует. В баснях и сказках часто бывает сокрыт особый затаенный смысл. Неразменный рубль — по-моему, это талант, который Провидение дает человеку при его рождении. Талант развивается и крепнет, когда человек сумеет сохранить в себе бодрость и силу на распутии четырех дорог, из которых с одной всегда должно быть видно кладбище. Неразменный рубль — это есть сила, которая может служить истине и добродетели, на пользу людям, в чем для человека с добрым сердцем и ясным умом заключается самое высшее удовольствие. Все, что он сделает для истинного счастья своих ближних, никогда не убавит его духовного богатства, а напротив — чем он более черпает из своей души, тем она становится богаче. Человек в жилетке сверх теплого полушубка — есть суета, потому что жилет сверх полушубка не нужен, как не нужно и то, чтобы за нами ходили и нас прославляли. Суета затемняет ум. Сделавши кое-что — очень немного в сравнении с тем, что бы ты мог еще сделать, владея безрасходным рублем, ты уже стал гордиться собою и отвернулся от меня, которая для тебя в твоем сне изображала опыт жизни. Ты начал уже хлопотать не о добре для других, а о том, чтобы все на тебя глядели и тебя хвалили. Ты захотел иметь ни на что не нужные стеклышки, и — рубль твой растаял. Этому так и следовало быть, и я за тебя очень рада, что ты получил такой урок во сне. Я очень бы желала, чтобы этот рождественский сон у тебя остался в памяти. А теперь поедем в церковь и после обедни купим все то, что ты покупал для бедных людей в твоем сновидении.

— Кроме одного, моя дорогая.

Бабушка улыбнулась и сказала:

— Ну, конечно, я знаю, что ты уже не купишь жилета с стекловидными пуговицами.

— Нет, я не куплю также и лакомств, которые я покупал во сне для самого себя.

Бабушка подумала и сказала:

— Я не вижу нужды, чтобы ты лишил себя этого маленького удовольствия, но… если ты желаешь за это получить гораздо большее счастье, то… я тебя понимаю…

И вдруг мы с нею оба обнялись и, ничего более не говоря друг другу, оба заплакали. Бабушка отгадала, что я хотел все мои маленькие деньги извести в этот день не для себя. И когда это было мною сделано, то сердце мое исполнялось такой радостью, какой я не испытывал до того еще ни одного раза. В этом лишении себя маленьких удовольствий для пользы других я впервые испытал то, что люди называют увлекательным словом — полное счастие, при котором ничего больше не хочешь.

Каждый может испробовать сделать в своем нынешнем положении мой опыт, и я уверен, что он найдет в словах моих не ложь, а истинную правду.

Назад: Л. Н. Толстой

Дальше: М. Е. Салтыков-Щедрин{132}