ПОСЛЕДНИЙ ПОДВИГ

За последние пять дней мы два раза договаривались с фронтом о том, чтобы нам прислали груз, и два раза срочной телеграммой я просил задержаться с отправкой до следующего сигнала.

Фашисты не давали нам суток побыть на одном месте. А груз нужен, как воздух. Патроны для отечественного оружия были на исходе — осталось по десять штук на автомат.

Двадцать седьмого февраля, утром, Леонид Петрович, Григорий Галабка и Казимир Малый отправились на Ренду, на старые места наших стоянок, чтобы взять патроны, закопанные в землю еще осенью.

Этой же ночью Тарас пришел из разведки раньше, чем предполагалось. Возвращения его мы ожидали с нетерпением. С вечера недалеко гремели выстрелы.

На расспросы он отвечал односложно: «Ничего, мол, особенного не произошло», но в командирской палатке Тарас сообщил более важную весть: из-под Тукумса прибыл полк гитлеровцев и совместно с карательным отрядом СД и полицией заблокировал лес, в котором мы находились.

Капустин собрал командиров на совещание. Решили до рассвета выйти на юг, к Абаве.

Выступили немедленно.

С полевой сумкой, биноклем и автоматом идет впереди командир разведки — Тарас со своими бойцами. Веселый предвесенний месяц сиял на безоблачном небе, поскрипывал снег. Обходим стороной хутор из опасения засады. Вдали хлопнула зенитка, вторая.

В небе послышался шум. Самолет.

— К нам, наверное, летит, братцы, — печально вздыхает Зубровин.

Самолет близко. Он хорошо виден. Узнаем — наш.

— Близок локоть, да не укусишь!

— Нас ищет.

С болью в сердце мы провожаем взглядом улетающий самолет. Мы не могли зажечь костры, не могли ему дать знать, где находимся.

Снова хутор. Оттуда фашисты открыли беспорядочную стрельбу по нашей разведке.

Мы в кольце. Нужно до света во что бы то ни стало выскользнуть из окружения.

Сделали круг, чтобы спутать следы и остановились в роще недалеко от построек. Передохнув, тронулись вперед разведчики.

— Хальт!

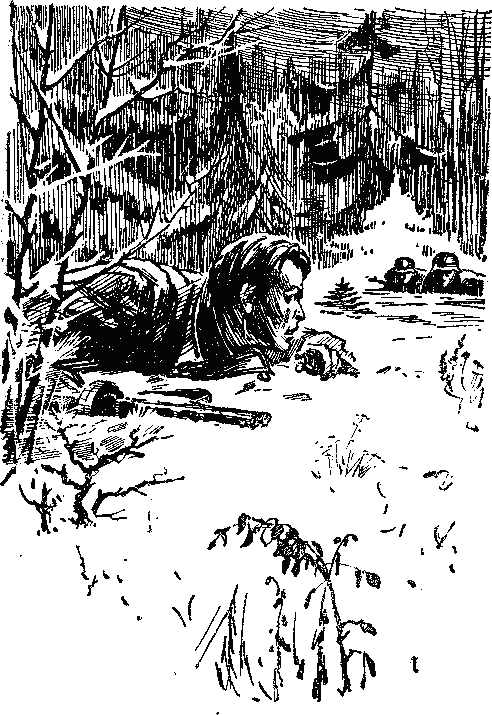

Одновременно гитлеровцы ударили из пулемета. Взметнулись ракеты, осветив и без того светлое небо. Мы залегли.

Пулеметы и автоматы врагов не умолкают. Новые вспышки ракет осветили все вокруг.

А мы почти молчали. Отвечал лишь пулемет Коржана и трофейные автоматы.

Капустин, хмуря брови, твердил Коржану:

— Береги патроны. Бить только по цели. Из ушедшей вперед группы Тараса ползком добрался к отряду Казимир Большой.

— Что там?

— Живой один Тарас. — Он в пятнадцати шагах от них, — с трудом выговаривает слова Казимир. Послал меня… — он не договорил: изо рта хлынула кровь.

— Мы поползем за Тарасом, — вызвались Ершов и Толстых и, не ожидая разрешения, тронулись вперед.

— Назад! — крикнул Капустин.

Я никогда до этого момента не видел у него такого отчаянного выражения лица.

— Назад! — повторил он.

А впереди стреляли и стреляли.

…Тарас еще жил. Фашисты приближались к нему.

Что мог он сделать — раненый, с пробитой грудью, истекающий кровью?

Но глаза еще блестят, сердце стучит, живет и хочет жить.

Сколько раз смотрела смерть в ясные очи Тараса и, не выдержав его упрямого взгляда, — отступала. Он жил и смело шагал своей партизанской дорогой.

А сейчас он сам зовет смерть. Вот он стиснул в руке холодную гранату. Сколько перебросал он их на фашистов! Нет. Не таков Тарас, чтобы отдаться живым. Он разогнул зубами усики кольца и рванул его к себе.

…Не думал я, мой дорогой Петро, начиная записки, так закончить рассказ о тебе. Но ты бессмертен для меня, для моих друзей, мой боевой товарищ. Пройдет время, может, я буду жив, у меня будет сын — я назову его твоим именем. А такое время придет. Не раз еще земля обнажится от снега, зашумит и запоет весною лес, покроются зеленью поля, зарастут травой воронки, вырытые войной, и ветер будет гулять над могилами героев, павших в боях с фашистскими захватчиками. И далеко от Москвы и Ленинграда будет одна могила у самого леса, в пятнадцати километрах от Кулдыги, возле шелестящей прозрачной листвой березы. Люди, проходящие мимо, будут снимать шапки и говорить:

— Здесь похоронен советский партизан Петр Трифонов, погибший в бою с фашистами в последний день февраля месяца сорок пятого года.

Мы уныло шли лесом, поддерживая раненых товарищей. Скользят ноги и проваливаются в глубокий снег.

— Почему я не подорвался, как Тарас? Приполз… Зачем вы меня несете? Кому я теперь нужен, — не в силах забыть друга, говорит Казимир Большой.

— Молчи! Еще жить будем… Выше голову! Раненый узнал голос, пошевелил губами.

— Жить… О, нет, Сашок! Я уже не жилец.

— Лежи и не болтай чепухи! — Воды…

Принесли из ручья воды, напоили раненого.

— Сухаря, может, хочешь?

— Нет.

Раненому соорудили носилки из плащ-палатки. Пока отдыхали, Капустин сидел на пне без шапки, немного подальше его — Павел Ершов. Тот тяжело переживал потерю нареченного брата. Лицо его помрачнело.

Я подошел к нему. Он впервые посмотрел мне прямо в глаза. На левом глазу его, на веке, повисла ниточка от шапки, но почему-то не мешала ему смотреть.

Я все понял. Так вот почему Павел всегда прятал глаза!

Я смахнул ниточку с его века. — Ты не скажешь никому об этом? — взяв меня за плечи, спросил он. — Не скажешь, Виктор?

— Никому не скажу, — ответил я. — Но если буду говорить об этом, то тогда назову тебя другим именем.

Разве можно осуждать Павла? Он настоящий советский парень. Он рвался в тыл врага, рвался бороться с фашистами и поэтому скрыл, что у него нет глаза.

Глаз Павел потерял, когда ему было девять лет. Виной был камешек, вылетевший из-под копыта лошади. Врачи подобрали мальчику искусственный глаз с такой расцветкой, что почти невозможно было отличить его от природного глаза. Павел усвоил привычку при разговоре с людьми суживать глаза, — так что не знавшие о его недостатке и не подозревали ни о чем. Когда началась война, Павел пошел в партизаны. Он твердо решил скрывать во что бы то ни стало, что у него искусственный глаз, — скрывать от командования, от партизан: он опасался, что его не будут посылать на ответственные задания.

В 1942 году вместе с Тарасом Ершов встретился с Капустиным, командиром группы парашютистов. Но после выхода в советский тыл, перед новым боевым заданием, парашютисты должны были пройти медицинскую комиссию. В этот день Ершов исчез из дома, где жили капустинцы. Его не могли найти до позднего вечера. Свое исчезновение он объяснил Капустину тем, что был весь день на реке с девушкой и забыл о медицинской комиссии. И на следующий день Ершов не пошел в санчасть. «-Да разве до санчасти, когда нам осталось гулять на советской стороне фронта только три дня. Пусть они лечат, кого надо, а я, как конь, здоров», — так ответил Павел на вопрос Капустина. IK радости Павла вылет не отложили, и Павел скрылся от надоедливых медиков.

Назад: В ПОХОДАХ

Дальше: СУД НАД РИМАНОМ