ДЖИГИТ

Ефрейтор Андрей Остапчук вместе со своим напарником преследовал неизвестного.

Горная тропинка то вилась по склону, то ныряла в ущелье, то карабкалась на кручу. Незнакомец был проворен и ловок. Он шел очень быстро, сторожкой походкой охотника.

Андрей Остапчук не знал, что это шпион, заброшенный к нам иностранной разведкой. Об этом знал лишь командир, разославший на поиски шпиона пограничников. Но Остапчук готов был все силы положить, чтобы точно выполнить приказ — подойти к неизвестному незаметно и задержать его.

По внешнему виду незнакомец, — конечно, белудж. О белуджах Андрею было известно немногое: в здешних местах они, выходцы из сопредельной страны, редки.

Белая рубаха незнакомца, перехваченная у талии витым кушаком, напомнила Андрею одежду Гюли, девушки из колхоза, расположенного неподалеку от заставы. Гюли — дочь чабана и сама отличный чабан, уважаемая всеми колхозница. А этот? Раз уж отдан приказ взять его, то ясно: он — тот, кто именуется на границе словом «нарушитель»...

Нарушитель и, теперь почти по пятам за ним, двое пограничников спустились в долину.

Хансай, горная река, разлился перед ними. За Хансаем бродили отары овец и находилось довольно далеко от колхоза жилище колхозного чабана.

Уж Андрей-то знал здешние места и здешних жителей... А этому «гостю» идти сюда незачем; как шакал, метнется небось от жилья...

Пограничники притаились за небольшим выступом скалы. Сейчас нарушитель повернет от реки... Тогда перебежать вон туда, отрезать ему дорогу и скомандовать: «Стой!..»

Хансай — весь в белой пене — с грохотом катил камни по своему гранитному ложу. Густая водяная пыль плыла над потоком. Луч солнца пронизал эту пелену; бесцветные до того брызги стали желтыми, оранжевыми огнями. И в оранжевые, желтые тона окрасилась белая одежда белуджа; по тонкой жердине, переброшенной над потоком, он начал перебираться на противоположную сторону. Жердь гнулась, опускалась до самой воды под грузным телом.

«Окунуться бы тебе», — подумал Андрей; предположение, что нарушитель обязательно свернет в сторону от жилья, не оправдалось...

И тут жердь в самом деле с хрустом треснула. Обломки ее нырнули в пучину, вынырнули и, кружась и вставая торчмя, понеслись прочь. Белудж мокрый выбирался на берег.

— Вернетесь назад, к отделению! — бросил Остапчук товарищу. — Сообщите: вышли на равнину... Я за ним сейчас вброд...

Солдат повернул обратно в горы.

Сам Андрей пробежал немного вниз по течению, где речка была уже, да еще поперек лежали огромные валуны — можно попытаться перепрыгнуть с одного на другой. Здесь он подоткнул полы шинели и шагнул в поток.

Вода ударила под колени, залилась в сапоги, обдала холодом. Андрей понял, что ошибся, рассчитывая на валуны... От них его сразу отнесло. В горной реке не поплывешь — иди, цепляясь за дно... Подошвы скользили по обкатанным водою голышам...

Андрей знал, что не он один следит за нарушителем. Знал, что граница родной страны на крепком замке, не выпустят товарищи-пограничники того, кого не следует выпустить. Но ведь командир ему, Остапчуку, приказал взять этого проклятого белуджа. Все силы Андрей приложит, чтобы выполнить приказ.

Каждый шаг давался Андрею с огромным трудом. «Сапоги надо снять во что бы то ни стало», — решил он, укрепился на одной ноге, поднял другую, наклонился... И не устоял. Поток ударил его камнем по ноге, в бок... подхватил и понес...

* * *

Вся посуда перечищена и блестит нестерпимо. Гюли провела рукавом по теплой — так долго она его терла — глади подноса и закрыла глаза. Длинные ресницы отяжелели. Вот, как только нечего делать, она плачет. И зачем ее в эти дни скорби освободили от работы?

Девушка отбросила поднос и заходила, заметалась по комнате.

Перед мысленным взором вставала страшная картина. Отец ее, объезжая отары, свалился в пропасть, разбился насмерть... Гюли подняла уже холодеющее мертвое тело...

Многим приходится хоронить самых дорогих, самых близких. Гюли пришлось похоронить единственного родственника.

Двенадцать лет назад, гонимые из Белуджистана свирепой нищетой, только двое из целой семьи — она и отец — добрались сюда, где нашли жизнь и счастье.

Жизнь и счастье! Как любит Гюли смотреть в синее небо и знать, что никто не ударит ее за это! Как проворны ее тонкие руки, когда стрижет она овец и вяжет в тюки колхозное богатство, свое богатство — пушистую шерсть. Как радостно неутомима она в работе, которую не приходится продавать за кусок черствой лепешки, что бросали ей бывало, словно собаке, в пыль. Как хорошо в праздник, пройдя по кишлаку, удивить всех нарядом, блистающим ярче снега на вершинах гор. Как необходимо обо всем этом рассказать... Однажды, когда ее чествовали на колхозном собрании, она попробовала рассказать о чувствах, переполнявших сердце. Сбивчивым получился ее рассказ. Жила она с отцом на отшибе, с людьми встречалась редко, была необщительна... Вот и сейчас, кажется, не с кем поделиться горем...

Обессилевшая от слез, Гюли опустилась на груду одеял и затихла, забылась.

Сколько прошло времени, она не смогла бы сказать. Она проснулась, будто ее толкнули. Подняла голову и видит: посреди комнаты стоит человек — с длинной белой рубахи его, перехваченной витым кушаком, стекает вода. Гюли не встречала здесь людей, которые одевались бы так же, как она с отцом. Пришелец по одежде был ее соплеменником. И, может быть, поэтому она — женщина — не задала ему первая вопросов...

Незнакомец все же ответил на эти незаданные вопросы. На родном наречии белуджи он сказал, что пришел издалека, что путь его был труден, что он просит гостеприимства.

Гюли встала, расправила одеяла, достала лепешку, разломила, положила на поднос. Все делала молча.

Пришелец завернул мокрое полотно рубахи, присел на пятки, отщипнул лепешки и стал расспрашивать девушку. Прежде всего он спросил, где старшие. Гюли рассказала, что только вчера похоронен отец, что вместо него — новый чабан. Начался перегон отар на летние пастбища. Скоро она останется совсем одна...

— Куропатка недолго бывает одинокой... — заметил незнакомец, и под черными усами блеснули в улыбке его белые крупные, как у волка, зубы.

Он продолжал расспросы.

Гюли ответила осторожно:

— Сначала скажи мне, кто ты?

Незнакомец не собирался откровенничать.

— Я брат твой, разве ты не видишь?

— Откуда ты пришел и зачем?

— Кара-Кумы не были мне преградой, раз ты в горе...

— Почему мокро твое платье?

Гюли не смотрела ни на пришельца, ни на одежду его, мокрую до пояса. Потупившись, она смотрела на темные следы, расползающиеся по глинобитному полу.

«Девчонка, оказывается, болтлива и любопытна...» И человек с зубами волка решил поймать эту девчонку на приманку, соблазнявшую женщин, которые встречались ему в его проданной за мелкую монету шалой, бездомной жизни. Он полуприкрыл глаза тяжелыми веками, облизал губы и вкрадчиво сказал:

— Такое сокровище, как ты, стерегут злые собаки... Я бросился в поток... Лучше вода, чем их клыки.

— Собаки стерегут овец, — без улыбки отвела Гюли льстивую речь. — Скажи мне, кто ты и откуда?

Такая настойчивость могла бы взбесить даже самого «хозяина», предупреждавшего, что во всех случаях надо быть мягче воска и слаще меда... С большим усилием пришелец заставил себя произнести не злым, а только властным тоном:

— Женщина, закрой дверь и прекрати вопросы!

Гюли покорно пошла к дверям. Она пошла покорно потому, что в женщинах ее племени веками воспитывалось безропотное повиновение властному голосу мужчины. Гюли шла так, как давно разучилась ходить, — втянув голову в плечи, ступая только на носки. Несколько шагов показались ей длинной, мучительной дорогой...

Пришелец посмотрел вслед девушке и развалился на одеялах.

Он считал себя уже хозяином этого жилища. Он думал, что если он двое суток не спал, то может отоспаться сейчас... На удивление ловко и удачно он проделал путь, который такие, как он, должны считать путем смерти. Девчонка во-время похоронила отца: возможно, что со стариком, на которого был расчет, как на соплеменника, единоверца, пришлось бы все-таки сложнее. А с нею просто: «Женщина, слушай, что тебе скажет мужчина». И вот она идет, ступая только на носки, втянув голову в плечи. Он может отоспаться всласть — она будет отгонять от него москитов.

Человек с зубами волка самодовольно ухмыльнулся, пододвинул к себе подушку. Гюли тотчас же принесла, подложила другую. Усталость свалила пришельца. Уверенность, что Гюли — женщина, как все женщины их племени по ту сторону границы, и не смеет соваться в мужские дела, убаюкала...

Гюли постояла, прислушиваясь к тяжелому храпу, и выскользнула за порог.

За порогом (собственно, порога-то и не было, — была какая-то невидимая черта, которой Гюли с облегчением отделилась от того, кто остался в комнате) сияло утро. Под белосиним куполом неба бушевал океан зеленой поросли. Трава стала уже такой высокой, что в ней тонули отбивающиеся от общего массива ягнята. Вон откатился один и пропал. Вон так же другой, третий... Чабаны сидели у догорающего костра; пламени не было видно, только седой столбик дыма тянулся вверх. Пойти разве к ним, сказать... Что сказать? Ягнята не заплутаются, не пропадут... А больше о чем же говорить Гюли с чабанами?

Гюли вздохнула и, как отзвук своего вздоха, услышала тихий стон. Может быть, показалось? Гюли прислушалась. Хансай с грохотом катил камни по своему гранитному ложу. Конечно, показалось... Слышен только неумолчный, привычный голос потока.

Возвращаться в комнату, где спит незнакомец, одетый в одинаковую с ней одежду, говорящий с нею на одном языке, но внесший тоскливое смятение в ее душу, не хотелось. Гюли пошла к реке.

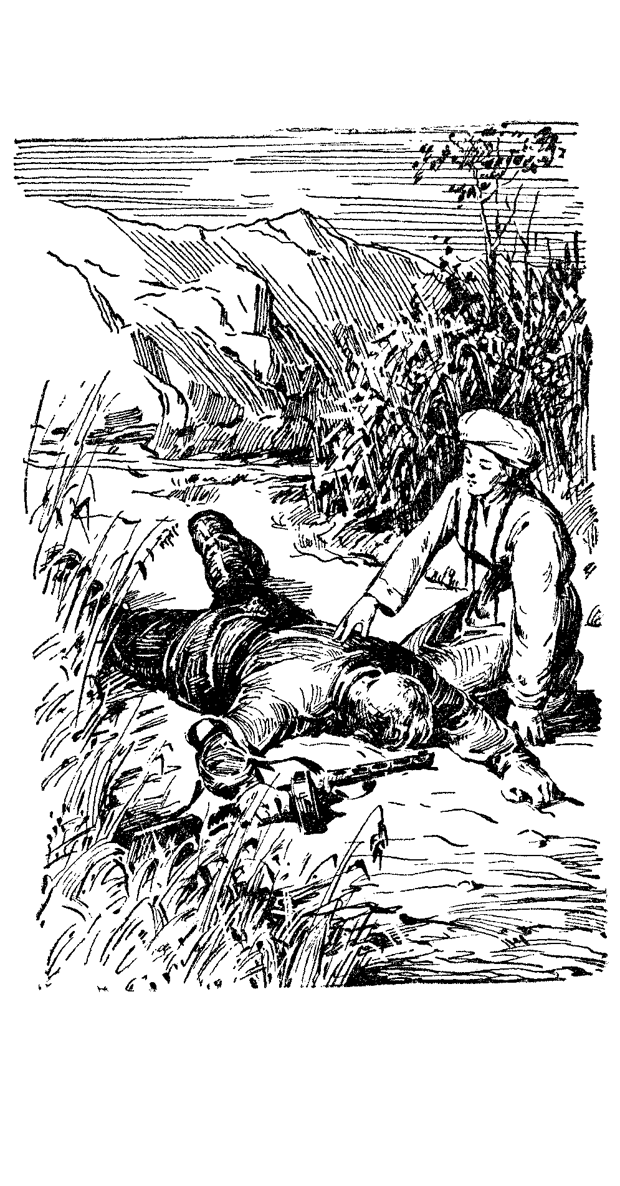

На повороте тропинки, ныряющей дальше в овраг, ничком лежал человек в солдатской форме. Вот так же лежал отец, свалившийся в пропасть...

Гюли опустилась на колени, приподняла тяжелую голову лежащего, заглянула в лицо... Это был знакомый человек. Это был солдат с пограничной заставы.

Андрей открыл глаза, чуть шевельнулся, и опять страшная боль пронизала тело. Он еле сдержал рвущийся из горла стон. Распухшая нога не давала идти. Он полз, подтягивая ее — огромную, чугунную, наполнявшую все существо болью, от которой то и дело пропадало сознание... Вот и сейчас... Кто это перед ним? Гюли? Чепуха!.. Это нарушитель в одежде белуджа... Ему надо немедленно подсечь ноги!

— Подсечь ноги! — крикнул Андрей, приподнялся, схватился за автомат и снова упал лицом вниз.

Гюли не стала поднимать его. Прижав ладони к вискам, она стояла над распростертым телом, стояла не шевелясь. Что он сказал? Что сказал оберегающий эти горы, эти луга, эти виноградники, эти отары, этот дымок над костром? Что сказал солдат с пограничной заставы?

Она не поняла его слов... Но она смотрела на его мокрую одежду и вспоминала следы на полу своей комнаты...

Она не поняла слов. Но она поняла: этот человек гнался за зверем... и, значит, очень был тот зверь опасен, раз человек бросился за ним в поток и бился насмерть... С кем бился? Тот, кто оставил следы на полу комнаты, не носит на себе следов борьбы... Может, все перепутала ее голова?..

Гюли еще крепче прижала ладони к вискам, стояла, вспоминала...

Незнакомец, развалившийся сейчас на ее одеялах, вел себя с нею, как хозяин, тот, что бросал ей (годы такого не изгладили из памяти) заработанную лепешку в пыль, прямо в пыль, словно собаке. Незнакомец лгал, сказав: «Я — брат твой». Какой же он брат, если заставил ее вбирать голову в плечи, словно от удара камчи?

Что же она стоит здесь, раздумывает, сомневается? Она не поняла слов настоящего своего брата, пострадавшего, может быть, ради того, чтобы ей не страдать... Она не поняла его слов, но что ей надо делать, она поняла!

Гюли повернулась и, будто ничего и не видела на тропинке у обрыва, пошла обратно к своей кибитке.

На кровле, над входом, среди сизой листвы и алых цветов мака, лежали скатки тонких тугих веревок. Гюли взяла одну скатку, привычным движением намотала веревку на левую руку от кисти до локтя. Прядь длинных черных волос соскользнула с плеча, запуталась в веревке.

Гюли подобрала волосы под повязку, засунула за пояс край широкой рубахи; так обычно она готовилась к трудной работе — стрижке овец.

Пришелец, утомленный долгой дорогой, спал как убитый. Может, будить его и не стоило...

Слово «джигит» не подходит к девушке. Но Гюли могла остановить скачущего коня. Тело ее, закаленное трудом, было сильно и ловко. Сердце уже не знало сомнений.

Гюли приблизилась к непрошенному гостю и, как это умеют делать со строптивыми баранами искусные чабаны, одновременно набросила, затянула намертво две петли на руках его и ногах.

Потом она выскочила за дверь. Она думала, что ей придется бежать далеко — на заставу. Но у порога ее дома уже стояли люди с заставы. Гюли начала рассказывать им о том, что произошло, и, хотя она ни одного слова не сказала по-русски, все поняли ее речь.

Назад: ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ

Дальше: НЕВИДИМОЕ СРАЖЕНИЕ Повесть