Глава двадцать седьмая

«Здравствуй, дорогой племянник! — писал Лешке его дядя. — Получил твое письмо и фотографию. Должен тебе сказать, что фотография меня порадовала больше письма. Все-таки слово „разыскивали“ надо бы писать через „а“, а вводные предложения выделять запятыми. Но вот за рассказ о том, как ваши ребята — Женя и Сережа — нашли дом, где жила Ольга Ивановна Русакова, спасибо. Ведь давным-давно, еще в двадцать втором году, когда били мы белых на Дальнем Востоке, довелось мне встретить Ольгу Русакову и воевать с ней рядом…»

Должно быть, глаза у меня были совершенно очумелые, когда я тут оторвался от письма и посмотрел на Женьку, на Лешку и на Ваську.

— Ты дальше читай, дальше! — торопил меня Женька.

Но я и сам уже, без его понуканий впился глазами в мелкие, не очень разборчивые буквы.

«Было это в феврале месяце, в 1922 году. Позади нас, партизан и красноармейцев, лежала громадная Сибирь, а впереди маленькая станция Волочаевка — путь к Хабаровску и ко всему Приморью. Не хотели белые этой станции отдавать, укрепились на ней, бронепоезд подвели, а у Волочаевки взорвали и сожгли мосты.

Первый раз встретил я Ольгу Русакову недалеко от Волочаевки, на железнодорожной станции Ольгохта. Нашему партизанскому отряду поручило командование эту станцию от белых защищать. А насели на нее белогвардейцы тучей. Кажется, и помощи-то ждать неоткуда. Лежим мы на насыпи с винтовками, а сами уж и к смерти готовимся. Понятно, ничем на голом полотне не укрыться. „Ну, говорю, ребята, до последнего все погибнем, а врага тоже поколотим, пока сил хватит“. Тут и выскочили из тумана прямо к нам какие-то люди. Мы было, не разобравшись, огонь по ним открыли. А потом видим, наши!.. И впереди женщина бежит. Шинель перетянута туго, маузер в руке, на груди красный бант. „Здравствуйте, — говорит, — я — Русакова, комиссар полка. Командир батальона ранен. Приняла команду“.

Вот так и познакомился я с Ольгой Ивановной Русаковой. Отбили мы с ее батальоном атаку белых. Командовать она умела! Я, на что с Красной Армией всю Сибирь прошел, и то перед ней мальчишкой себя чувствовал. Будто ученик какой-нибудь. Ведь я тогда не знал, что она еще в 1905 году баррикадными боями руководила.

В тот же вечер встретил я Русакову в штабе.

— Побратались мы с вами, товарищ Веревкин, — говорит она.

— Побратались, — отвечаю.

— Теперь — на Волочаевку.

— На Волочаевку!

Вскоре приказ пришел — брать Волочаевку. Только не легкое это оказалось дело. Открыли белые такой огонь, что мы к станции и пробиться не смогли. Будто невиданная снежная метель поднялась тогда над землею. Все перемешалось от пальбы. Не разобрать, где свои, где чужие. Падают, неподвижно застывают в сугробах красноармейцы. Криков не слышно от грома. И в том месте, где рванул снаряд, черная яма остается, глубокая, как могила.

Отступили мы на запад. Видно, не в лоб, не напрямую надо брать Волочаевку, а обойти ее с севера и с юга. Так и командующий решил. Двинулся наш отряд в обход поздней февральской ночью по глубокому снегу к деревне Нижне-Спасская.

Не знаю, далеко ли мы от железной дороги отошли, только вдруг поднялся буран. Свистит ветер, с ног сбивает. На усах сосульки намерзли. А с нами ведь еще пушки. Их тоже тащить надо, лошадям помогать.

Светать стало. И вдруг — прямо из метели — вырвались на нас белые. Было это так неожиданно, что и они и мы остановились друг против друга — растерялись. Наш командир первым опомнился. Раздалась команда: „Развернуть орудия, по белым гадам прямой наводкой — огонь!..“ И ударили наши пушки. Метров на тридцать, не дальше, били. Никогда раньше не думал я, что можно из полевых орудий, будто из винтовок простых, стрелять. Да делать больше было нечего. Единственное, что могло нас спасти, — это страху на врага нагнать. И ведь испугались белогвардейцы, смешались, побежали.

Только нельзя так долго из пушек стрелять. Это тебе не пулеметы. Разобрались белые, что нас меньше, чем их, и давай обходить наш отряд с двух сторон. Тут и их орудия заговорили. Затрещали винтовки. Справа, слева, сзади разворотило снег взрывами. Один боец упал, застонал другой. С меня пулей шапку сорвало. Затоптались наши на месте. И тут снова увидел я Ольгу Русакову. Она появилась внезапно из метели, вся облепленная снегом, в своей туго перепоясанной шинели, с маузером в руке: „Вперед, товарищи! За мной! Нам на помощь идут кавалеристы!“

И такой звонкий, такой сильный и смелый был у нее голос, что ринулись бойцы за нею в атаку, смели белых, бесстрашно бросились на грозные пушки. И не выдержали враги такого натиска. Стали отступать к северо-востоку, к железной дороге. А там уже зарево разгоралось и гремел бой — это подошли к Волочаевке отряды с севера.

Я бежал рядом с Ольгой. Кажется, она меня не узнала в этой страшной огненной кутерьме. И вдруг она остановилась, словно наткнулась на что-то, выронила маузер, потом качнулась вперед, будто хотела его поднять, и упала в снег… И такой болью меня обожгло, словно не ей, а мне в тело вонзилась белогвардейская пуля. Но злость во мне закипела такая, что рванулся я вперед, ничего не разбирая. Только штыком колю, бью прикладом по вражеским плечам, по головам, по чему попадет…

Два дня гнала Красная Армия врага на восток, к Хабаровску. На привалах, когда подтягивались обозы, наведывался я в полевой лазарет — узнать, что с Ольгой Ивановной. Она была без сознания. Лежала в санитарной двуколке бледная, глаза широко открыты, будто бы видела она такие дали, каких другим увидеть не дано. Как-то раз услышал я, что она шепчет какие-то слова. Наклонился, разобрал едва-едва: „Максим“. Мне потом там же, в лазарете, сказали, что Максимом ее сынишку звали.

Ничего я в ту пору о ней не знал: кто она такая, откуда родом. Говорили, будто бы воевала она на колчаковском фронте, попала в плен, но отбили ее красные истерзанную, измученную, полуживую. Но толком ничего никто сказать не мог. Она, видно, о себе рассказывать не любила.

Хабаровск мы заняли 14 февраля. Один полк остался в городе для гарнизонной охраны да еще для того, чтобы добить спрятавшихся белогвардейских офицеров. Там же, в Хабаровске, остались и раненые. В здании бывшей гимназии устроили госпиталь. Сиделке одной поручил я от имени всего нашего партизанского отряда хорошенько ухаживать за Ольгой Ивановной. Предупредил, что приеду сам и узнаю, выполнила ли она партизанский наказ. Даже фамилию и имя этой женщины записал: Корнеева Ксения Феоктистовна.

Дал я ей такой наказ, и пошла Красная Армия дальше, к Приморью, к Тихому океану, добивать белых. Писал я этой сиделке после, но ответа не получил. Почта тогда работала плохо. А потом уехала она куда-то из Хабаровска, да и госпиталь в другое место перевели. Но в тридцатые годы я специально приехал в Хабаровск из Владивостока, чтобы разузнать, что стало с Ольгой Ивановной Русаковой. Так ничего и не узнал. И вот у меня к тебе, Леша, какая просьба. Если вашим историкам — Жене и Сереже — удастся что-нибудь новое о ней выяснить, ты непременно мне об этом напиши».

Дальше дядя спрашивал, как у Лешки дела в школе, здоровы ли мама, папа и бабушка. Но это было уже неинтересно. Я только пробежал глазами по строчкам. А потом поднял голову и вскочил со скамейки.

— Чего же ты стоишь, Женька? — закричал я. — Бежим к ней скорее!

— К кому? — изумился Женька.

— Да к Корнеевой, к бабушке Ксении!

Тут глаза у Женьки стали такие громадные, что я испугался, как бы они не выскочили.

— Что? — заорал он и схватил меня за руку.

Ну и память у Женьки! Неужели он не вспомнил имени и фамилии старушки, у которой мы еще в первый день наших поисков так усердно подметали пол и передвигали диван? Я так сразу понял, что это она и была той сиделкой в госпитале, о которой написал Лешкин дядя.

Я едва успел снять коньки, умоляя Женьку чуточку подождать. На поле все еще шла игра. Зачитавшись, я не заметил, что в ворота шестого «Б» наши игроки забили еще три шайбы. Но, правду сказать, дожидаться, как кончится игра, я не мог. Впрочем, и так было ясно, что мы не проиграем.

Пожалуй, мчаться с такой скоростью, как бежал Женька, было не обязательно. Бабушка Ксения никуда бы от нас не делась. Но Женька несся как угорелый, и мы старались не отставать. Впрочем, за последние дни мне так много приходилось бегать, что я натренировался.

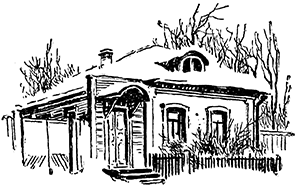

Вот и площадь Гоголя, скверик, возле которого я ждал Женьку после того, как Васька Русаков атаковал нас снежками. Вот и одноэтажный чистенький домик Корнеевых. Думал ли я в тот день, когда вешал на окна занавески и передвигал диван, что мне придется побывать здесь еще раз!

Нам отворила сама бабушка Ксения.

— А! Помощники! — заулыбалась она, узнав меня и Женьку. — А ведь у меня все прибрано, и плитка больше не ломается.

— Мы не убирать пришли, бабушка Ксения, — сказал Женька, отдышавшись. — Мы по делу!

— Ну, входите, входите, золотые вы мои. А я уж думала, опять для шефства.

Мы разделись в прихожей и прошли в ту комнату, где Ксения Феоктистовна кормила нас вкусным обедом.

— Присаживайтесь, гостями будете, — хлопотала она, двигая стульями. — Я Ванечке-то говорила, какие вы оказались тимуровцы. А ведь за вами следом настоящие шефы пришли. Из двадцать девятой школы. Для них уж и дел никаких не осталось. Потоптались да и ушли.

— Бабушка Ксения, — взволнованно перебил ее Женька. — Вы в 1922 году в Хабаровске жили?

— Жила, милок! Как же!

— А в госпитале работали?

— Работала. Да ведь как же не работать? Там при японцах да при белых такое было, что и не описать! Убивали, грабили, дома жгли. Сколько хороших людей замучили!.. А как взяли Хабаровск красные, так будто праздник наступил. Ну и пошла я в госпиталь. Какая-никакая, а все помощь. Да вы что меня спрашиваете? — вдруг спохватилась она. — Это ж давно было!

— У вас там, в госпитале, раненая одна лежала, — еще больше волнуясь, продолжал Женька. — Ольга Ивановна Русакова.

— И, милый! Там раненых было столько!.. Разве каждого упомнишь!

— А вы вспомните, вспомните! Ее сразу привезли в госпиталь, в здание гимназии. И партизанский командир вашу фамилию записал. — Женька торопливо достал письмо Лешкиного дяди. — Вот. Он сам письмо прислал.

— Ну-ка, ну-ка, посмотрю, что за письмо такое!

Ксения Феоктистовна надела очки и стала читать, медленно шевеля губами. Мы ждали, не сводя с нее глаз.

— Ой! Как же! — вскрикнула старушка. — Помню, помню! Максимку поминала! Жалобно так говорила: «Максимушка, не холодно тебе? Давай я тебя укрою…» А бывалчи, мечется в жару-то да и кричать зачнет: «Огонь, огонь!..» То ли жгло ее что, то ли виделось, будто снова она на войне и враги кругом ее обступают… И сколько же в ту пору людей навещать ее приходило!.. И командиры и солдаты простые. Все спрашивают, жива ли… Видать, хорошим была она человеком, если у стольких людей живую память по себе оставила.

— А она умерла разве? — дрогнувшим голосом спросил Васька.

— Померла, милые вы мои, померла. На третий день. Уж чего только доктор ни делал! И кровь переливали и операцию производили два раза. Да не помогло. Пуля-то, говорили, два дня в ней сидела невынутая. Кровь заразилась. И померла она, в память даже не пришла. Да нешто тот партизан живой остался?

— Живой, — кивнул Женька. — А она, Ольга Русакова, точно умерла? Может, вы не знаете?

— Как же так не знаю! На моих руках, голубушка, последний раз вздохнула. И похоронили ее там, в Хабаровске, в братской красной могиле. Из ружей стреляли. Салют, значит, последняя солдатская честь. — Бабушка Ксения помолчала и спросила осторожно, посмотрев по очереди на Женьку, на меня, на Лешку и на Ваську: — А она вам, часом, не родная будет, эта Ольга?

— Родная, — глухо ответил Женька и, опустив голову, добавил: — Всем нам родная…

* * *

Вот и все. Кажется, я рассказал обо всем, что хотел. Ничего не забыл. Впрочем, нет, еще не все.

Про Васькины беды мы рассказали Виталию Ильичу Купрейкину, и Ваську устроили в школу-интернат. Тетку его поймали на какой-то спекуляции и выселили из города. И правильно сделали, потому что от нее на свете все равно никому нет никакой пользы.

О наших приключениях мы с Женькой рассказали на сборе отряда. А после сбора Костя Веселовский сказал мне, что эту историю надо записать.

— Настоящая книга получится, — уверял он. — Ты, Кулагин, сможешь: у тебя память хорошая и по русскому языку пятерка.

Он еще добавил, что это можно считать поручением всего нашего отряда.

Не знаю, получилась ли у меня книга, но все-таки поручение отряда я выполнил. Значит, все в порядке.

За то, что мы нашли фотокарточку Ольги Русаковой и сундук с бумагами, нам с Женькой дали премии. Он получил настоящие часы на кожаном ремешке, а я — фотоаппарат. Такой же, как у Лешки, — «Смена». Но, по-моему, если рассудить справедливо, то Женьке одному надо было бы дать и часы и аппарат. Ведь это он уговорил меня записаться в пятую группу и изучать революционное прошлое Овражной улицы. Это он не сдался и не отступил, продолжая поиски. Это ему попало от ребят из бывшей компании Васьки Русакова. И без него я бы никогда ничего не сделал, а про Ольгу Ивановну Русакову, может быть, до сих пор не было бы ничего известно.

Между прочим, Кольку Поскакалова и Петьку Чурбакова мы с Женькой и Васькой как-то раз встретили на Овражной улице. Из милиции их отпустили и в тюрьму не посадили. Может быть, потому, что они оказались не настоящие жулики, а может быть, потому, что лет им еще немного и они могут исправиться. Я у них об этом не спрашивал. Они, как только заметили нас, так сейчас же шмыгнули в переулок. А у Васьки я спросил, почему их выпустили. Васька нехотя ответил, что отдали родителям на поруки. Он тут же с удовольствием добавил, что отец Кольки Поскакалова так здорово выдрал Кольку ремнем, что слышно было, как он орал, аж на площади Гоголя.

Поглядев вслед своим бывшим дружкам, Васька нахмурился и отвернулся. По-моему, он и раньше их встречал. Наверно, даже у него с ними был крепкий разговор: недаром ведь они так испугались.

А совсем недавно и я их встретил. Когда шел в Дом пионеров, столкнулся с ними нос к носу на площади Гоголя. И — вот честное пионерское! — совсем не струсил. Колька покосился на меня и не сказал ни слова. И прошли мы, будто не заметили друг друга. Конечно, разные у нас дороги: им в одну сторону, мне — в другую. Только вот откуда у меня смелость взялась, не пойму. Может быть, оттого, что Васька теперь был не с ними, а с нами — со мной и с Женькой заодно, а может быть, потому, что после стольких приключений стал я крепче и сильнее. Ведь даже металл — сталь или железо — могут сопротивляться разным нагрузкам. А человек и подавно.

Да, самое-то главное забыл. В нашем городе нет больше Овражной улицы. То есть улица, конечно, осталась, но название у нее теперь другое. Она называется улицей имени Ольги Русаковой. И когда нам с Женькой приходится идти мимо дома номер пятьдесят три, мы непременно останавливаемся возле низенького крыльца. Сколько раз прежде, шагая по этой улице, проходили мы, не обращая на этот дом внимания! Ни разу не остановились, ни разу не задумались, что за люди тут жили. И сколько же еще есть таких домов? И в нашем городе и в других городах — по всей стране!..

И мы останавливаемся. Стоим и молчим. А потом шагаем дальше по улице, которая хотя и не центральная в нашем городе, но знаменитая все равно, а для нас с Женькой — самая дорогая на всем свете.

Назад: Глава двадцать шестая

На главную: Предисловие