Глава двадцать пятая

Ушел поезд. Уехал Виктор Захарович. И тогда мы обернулись к Ваське.

— Это что же? — еще не очень уверенно произнес Женька. — Выходит, Васька, Ольга Русакова в твоем доме жила?

— Не… не знаю, — ответил он, запинаясь, и взглянул на карточку так, словно видел ее впервые. — Может, и жила.

— Что значит «может»! — воскликнул Купрейкин. — Ты, что же, родных своих не знаешь? Да эта Ольга, всем героиням героиня, возможно родной бабкой тебе приходится. Или еще кем-нибудь! — И добавил рассерженно: — Скажите, пожалуйста! «Может»!

— Я и отца-то не помню, а не то что бабку, — мрачно пробасил Васька. — Мать — и то чуть-чуть. — Вдруг он встрепенулся. — У нас на чердаке сундук какой-то стоит. Бумаги там разные… Тетка сперва выбросить хотела или в печке сжечь. А я на чердаке спрятал. Целый день таскал… И сундук старыми рогожами закидал. Подумал, отцовы бумаги. Зачем их жечь?

— Видали? — возмущенно развел руками Купрейкин. — Тетка у него нашлась! Тетку-то небось знаешь. А такого человека позабыл!

— Да ведь я не видал никогда эту, которая на карточке, — оправдывался Васька.

— Вот что, Пострельцов! — решительно сказал Виталий Ильич. — Ты у них вроде командира. Пойди разберись там, в сундуке. А если что непонятно, несите ко мне домой. Вместе посмотрим. Самому надо бы с вами пойти, да меня ждут.

И он простился с нами.

Только выйдя на привокзальную площадь, я вспомнил, что ни Лешка, ни сам Васька еще ничего толком не знают. Не знают, почему мы так разволновались, увидав фотографию на стене; почему ее надо было переснимать в такой спешке и кто такая вообще Ольга Русакова. Я сказал об этом Женьке.

— Верно ведь! — спохватился он.

И, шагая по улицам от вокзала к Овражной, мы принялись рассказывать Ваське и Лешке все с самого начала, с того дня, когда получили задание сделать доклад о событиях 1905 года; с тех дней, когда впервые в архиве прочитали имя неизвестной революционерки Ольги, до вчерашней встречи с Коростелевым, старым большевиком, которого Васька и Лешка видели всего каких-нибудь пять минут.

Рассказывали мы по очереди: то Женька, то я. То вдруг начинали спорить и перебивать друг друга. Тогда Васька, слушавший все время молча, говорил нетерпеливо:

— Будет вам! Дальше-то что?

Лешка тоже слушал очень внимательно, хотя я видел, что ему то и дело хочется вставить словечко. Но Васька словно угадывал, когда он собирался нас прервать, и так свирепо оборачивался к Веревкину, что тот мгновенно передумывал.

— Да, история! — проговорил Русаков, когда мы замолчали. — И правда, может, та Ольга у нас в доме жила?

— Ясно! — убежденно тряхнул головой Женька. — И верно Виталий Ильич сказал. Она, может быть, родней тебе приходится.

Дома у Русакова нас встретила разъяренная тетка.

— Удрал, шельмец! А козу кто поить будет? А посуду кто вымоет? А печку кто натопит? Возьму сейчас швабру да так пройдусь по спине, что своих не узнаешь!

Она наступала на Ваську, размахивая здоровенными кулаками, выпячивая нижнюю губу и сдувая со лба прилипшие растрепанные волосы. От нее пахло водкой.

Испуганно сжавшись, Васька пятился к порогу.

И вдруг, покраснев, Женька выступил вперед. Он стал перед Васькиной теткой, преградив ей дорогу, и наклонил голову, словно хотел ее боднуть.

— Вы не очень-то на него кричите, — сказал он тихо, но так упрямо, что тетка растерялась и замолчала. — Он вам не лакей, чтобы на него орать и шваброй грозиться. Он пенсию за отца получает. А вы вообще в этом доме не имеете права жить. Вот скажу начальнику милиции — это мой знакомый, — он вас живо отсюда выгонит.

— Да ты что? Да ты кто такой? — бестолково топчась на месте, побледнев, забормотала она. — Ты чего в чужом доме распоряжаешься?

— Это вы тут в чужом доме, а распоряжаетесь. А мы государственное задание выполняем. И вы нам не мешайте. Может, те бумаги, которые вы в печку бросить хотели, ценность имеют! У вас право есть такие важные бумаги в печку кидать?

— Какие бумаги? Ничего я не знаю. Да заберите их, если надо!

Тетка ошеломленно отступила и, бормоча что-то, скрылась за дверью.

Мы стояли, пораженные этой сценой. Женька, будто бы ничего не случилось, сказал:

— Веди на чердак, Васька.

— Постойте, — засуетился Русаков. — Там темно… Надо свечку взять…

Из-за двери выглянула Васькина тетка.

— Ты только с огнем там осторожнее, Васенька! Не подожги, боже упаси!..

— Ишь ты — «Васенька»! — подмигнул нам Русаков, когда мы взбирались по узкой лесенке на чердак. — Добрая стала. — Он насупился и добавил угрюмо: — Все равно я от нее уйду. Опять в детский дом попрошусь.

— Погоди, Васька, — отозвался Женька. — Мы Виталию Ильичу скажем. Он на заводе в партийном комитете. Он тебя поможет в интернат устроить.

— А примут?

— Примут. Раз отца-матери нету, то примут. У нас в соседней квартире девчонка одна жила, Глаша Лыскова. У нее тоже мать умерла. Так сразу в интернат взяли.

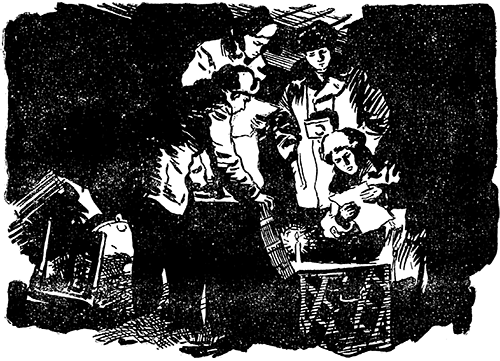

На чердаке было темно и холодно. Медленно разгорелась свечка и осветила толстые балки, закопченную печную трубу, какие-то веревки, сломанные стулья, черепки разбитых крынок и кучу рогож в углу.

— Там! — сказал Васька.

Он оттащил в сторону одну рогожу, еще одну, и мы увидели большой сундук, окованный потемневшей, зеленой от сырости медью.

— Открывай! — почему-то шепотом сказал Женька.

Мы с Лешкой вдвоем подняли крышку. Она заскрипела и откинулась.

— Свети!

Сундук был до половины набит какими-то бумагами. Они лежали отдельными листками, пачками и связками. Васька укрепил свечку, накапав на край сундука воску, и вытащил несколько листков. Женька взял один из них. Листок очень попортился от сырости. Но все-таки можно было разобрать каждую буковку ясного и твердого, очень четкого почерка.

— «Рабочий! — читал Женька. — Ты изнываешь на адской работе больше полусуток, а зарабатываешь так мало, что хватает только на хлеб. Твои дети, твоя жена, твои отец и мать голодают. Посмотри, как живет хозяин фабрики! У него роскошный особняк. Он купается в золоте. Ты же зябнешь в холодном бараке, под дырявой крышей! Вставай, поднимайся, рабочий! Вставай на защиту твоих прав, твоей свободы. Твои притеснители хотят закабалить тебя. Долой начальников, если они не уменьшат рабочее время и не увеличат платы рабочим!»

— Листовка! — догадался Лешка.

— Листовка, — кивнул в ответ Женька. — И подпись есть: «Фабричный комитет».

Другой листок был отпечатан в типографии. Но среди строчек, там и тут, все тем же твердым и ясным почерком были вставлены слова или исправлены буквы.

«У нас нет самых насущных (вставлено „политических“) прав: ни свободы стачек, собраний (вычеркнута запятая, приписано „и“), союзов, ни свободы слова и печати. Нами правят не выбранные нами люди, а крепостники (прибавлено „и кровожадные деспоты“), назначенные царем. У нас вместо неприкосновенности личности — (вписано „полный“) полицейский произвол. Вот против этого-то произвола и протестуем мы, рабочие России! Долой самодержавие! Объединяйтесь под знаменем революционной социал-демократии!..»

Снизу под текстом была приписка от руки: «Товарищ Варфоломеев, надо немедленно отпечатать это и распространить на фабриках и руднике. Ольга». Почерк был все тот же, отчетливый и твердый.

— Поняли, ребята? — спросил Женька, когда мы дочитали все до конца. — Это она сама писала и листовку исправляла. Самый первый лист!..

Его волнение передалось и мне. Вот за такие маленькие листки, отпечатанные в типографии, людей сажали в тюрьму, избивали нагайками, выгоняли с работы! Сколько же лет прошло? Много, очень много… А слова эти все живут, все гремят, и прежняя осталась в них сила!

Кроме листков, написанных от руки или отпечатанных, в сундуке еще лежали пачки писем. Одни конверты были аккуратно перевязаны бечевкой, другие просто сложены в пачку. Женька наугад взял какой-то конверт и прочитал адрес: «Овражная, дом 53. Русаковой Анастасии Дмитриевне». Мы догадались, что Анастасия Дмитриевна — это, должно быть, какая-нибудь родственница Ольги, потому что узнали знакомый почерк на конверте. И мы не ошиблись.

«Мамочка, родная! — было написано на пожелтевшем листке. — Уезжаю на фронт. Может быть, проездом буду в нашем городе. Тогда обязательно зайду. Все идет хорошо, очень хорошо. Настроение у меня замечательное. Не волнуйся за меня, моя дорогая. Битва нам предстоит тяжелая, потому что врагов у революции еще много, и так просто смириться они не захотят. Но мы победим. Победим непременно. Так же, как победили в октябре прошлого года. Мы идем в бой за наше правое рабочее дело, а когда воюешь за правду, нельзя не победить. Нас ведет в бой большевистская партия, а у нее верная рука и зоркий глаз. Впереди еще много трудностей. Ленин говорит, что мало взять власть в свои руки, надо суметь еще эту власть удержать. И мы удержим. На то мы и большевики. Кончится война, и начнем мы строить, создавать, восстанавливать. И взамен старого мира появится новый, прекрасный, невиданный мир, имя которому — Социализм!.. А ты живи и жди меня. Береги Максимку. Пусть растет веселым и здоровым. Пусть вспоминает маму. Пусть подрастает настоящим человеком, большевиком, борцом за народное дело. Крепко вас целую. Твоя дочь Оля. 14 августа 1918 года».

— Максимка! — проговорил Женька. — Это ее сын, наверно. Маленький тогда был еще…

— Это мой отец, — вдруг раздался тихий голос Васьки Русакова. — Моего отца Максимом звали…

Свечка догорела до конца. Слабый язычок пламени затрещал, мигнул и погас. Мы очутились в полной темноте. Только сквозь полукруглое чердачное оконце на нас смотрели и подмигивали морозные синие звезды.

Потом от сияния этих звезд темнота немного рассеялась, и в голубоватом сумраке я увидел Ваську. Глаза его были широко раскрыты. Он уставился прямо перед собой, кажется ничего вокруг не замечая.

Так молча стояли мы четверо над распахнутым сундуком, а звезды все ярче и ярче вспыхивали и искрились в чердачном окошке.

Назад: Глава двадцать четвертая

Дальше: Глава двадцать шестая