Книга: Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты

Назад: Небольшая разница, большое значение

Дальше: Морской запрет

Кто боится промышленности?

У абсолютистских государств, чьих политических институтов не коснулись изменения, подобные тем, что имели место в Англии после 1688 года, было мало надежд получить выгоды от инноваций и новых технологий, которые принесла промышленная революция. Например, в Испании недостаточные гарантии прав собственности и глубокий экономический упадок привели к тому, что у людей просто исчезли стимулы вкладывать деньги и вообще тратить их. А в России и Австро-Венгрии индустриализацию тормозили не только пассивность и бесхозяйственность элиты и постоянный экономический спад, но и само правительство, активно противодействовавшее любым попыткам внедрить новые технологии и инвестировать в инфраструктуру – например, в железные дороги, которые могли бы послужить распространению этих самых технологий.

Во времена промышленной революции, то есть в XVIII и XIX веках, политическая карта Европы значительно отличалась от сегодняшней. Священная Римская империя – лоскутное одеяло, сшитое из более чем четырех сотен политических образований (большинство которых в конце концов вошло в состав объединенной Германии), – занимала почти всю Центральную Европу. Дом Габсбургов все еще представлял из себя политическую силу первой величины, и его империя Габсбургов, также известная как Австро-Венгерская, раскинулась на огромной площади – около 250 000 кв. миль, даже при том, что с 1700 года, когда на испанском троне утвердились Бурбоны, она не включала в себя Испанию. Это было четвертое по численности населения государство в Европе – седьмая часть жителей континента были его подданными. В конце XVIII века в земли Габсбургов на западе входили Австрийские Нидерланды – территория, которая сегодня называется Бельгией. Но самой большой частью их владений были земли, окружавшие собственно Австрию и Венгрию, – Чехия и Словакия на севере, Словения, Хорватия, бо́льшая часть Италии и Сербия на юге. На востоке в состав империи входили часть сегодняшней Польши и Румыния. Купцы во владениях Габсбургов имели куда меньшее влияние, чем в Англии, а в системе землевладения в Восточной Европе преобладало крепостное право (как мы видели в главе 4, Венгрия и Польша оказались в самой сердцевине процесса «вторичного закрепощения» на востоке континента).

Габсбурги, в отличие от Стюартов, преуспели в сохранении абсолютной власти. Франц I, последний император Священной Римской империи, правивший в 1792–1806 годах и вплоть до своей смерти в 1835-м остававшийся также императором Австро-Венгрии, был убежденным сторонником абсолютной монархии. Он не признавал никаких ограничений собственной власти и всячески стремился сохранить этот статус-кво. Основу его политики составляло противодействие изменениям – изменениям любого рода. В 1821 году он ясно выразил это в речи, произнесенной перед школьными учителями Любляны и в принципе весьма характерной для Габсбургов:

«Мне нужны не какие-то там гении, а добрые, честные подданные. Ваша задача – сделать молодых людей именно такими. Тот, кто служит мне, должен учить тому, что я велю. Если он этого сделать не в состоянии или у него какие-то новые идеи, то пусть уходит, или же я выгоню его сам».

Императрица Мария Терезия, правившая в 1740–1780 годах, отвечала на предложения по улучшению государственной системы просто: «Оставьте все как есть». Тем не менее и она, и ее сын Иосиф II (император в 1780–1790) предпринимали попытки построить более сильное, более централизованное государство и более эффективную систему управления. Но при этом они желали сохранить контекст политической системы, в которой их действия не встречали никаких ограничений, системы, лишенной практически любых элементов плюрализма. Национального парламента, который хотя бы в какой-то степени осуществлял контроль за монархией, в Австро-Венгрии не существовало, имелись лишь местные сословные собрания, исторически обладавшие определенными полномочиями в сфере сбора налогов и рекрутского набора. Возможность контроля над действиями монарха в империи Габсбургов была еще меньше, чем в Испании, а политическая власть еще более сконцентрирована в руках монарха.

С усилением абсолютизма Габсбургов в XVIII веке влияние общественных институтов все более ослабевало. Когда депутация жителей австрийской провинции Тироль подала Францу прошение о введении конституции, тот ответил:

«Ах, вы желаете конституции!.. Ну так слушайте: мне все равно, я дам вам конституцию, только учтите, что солдаты подчиняются мне, и я не буду просить вас дважды, если мне потребуются деньги… В любом случае я советую вам хорошенько подумать, прежде чем говорить».

Получив такую отповедь, тирольские лидеры отвечали: «Если Вы так настроены, то лучше совсем не иметь конституции», на что Франц заметил: «Вот и мне так кажется».

Франц распустил Государственный совет, который Мария Терезия использовала как площадку для консультаций со своими министрами. И с этого момента не стало больше ни консультаций, ни какого-либо публичного обсуждения высочайших решений. Франц создал полицейское государство и ввел жесточайшую цензуру, которая преследовала любые идеи, которые могли быть расценены как хотя бы в какой-то степени радикальные. Граф Хартиг, много лет состоявший при императоре адъютантом, описал концепцию власти Франца как

«неустанное поддержание власти суверена и отрицание любых притязаний какой-либо части народа на участие в этой власти».

В реализации этой политической программы императору помогал князь фон Меттерних, назначенный еще в 1809 году министром иностранных дел. Меттерних пережил императора Франца, он оставался на посту министра почти 40 лет, все это время сохраняя власть и влияние.

В основе экономических институтов государства Габсбургов лежали феодальные порядки и крепостное право. И чем дальше на восток империи, тем сильнее был феодализм – это была часть общей схемы изменения экономических институтов при движении с запада на восток Европы, которую мы рассмотрели в главе 4. Мобильность рабочей силы была жестко ограничена, а эмиграция запрещена. Когда английский филантроп Роберт Оуэн попытался убедить австрийское правительство предпринять ряд социальных реформ, которые могли бы улучшить условия жизни бедноты, один из помощников Меттерниха Фридрих фон Гентц ответил ему: «Мы вовсе не желаем, чтобы широкие массы стали состоятельными и независимыми… Как бы мы тогда ими правили?»

Помимо крепостного права, которое делало совершенно невозможным появление свободного рынка труда и лишало массу сельского населения любых экономических стимулов и инициативы, абсолютная монархия Габсбургов покоилась на монополиях и иных ограничениях торговли. Экономику городов контролировали профессиональные гильдии, которые не позволяли чужакам заниматься профессиональной деятельностью в данном городе. Внутренние таможенные пошлины в пределах самой Австрии существовали вплоть до 1775 года, а в Венгрии – до 1780-го. Импортные пошлины при этом были весьма высоки, а на импорт и экспорт многих товаров был вообще наложен запрет. Подавление свободного рынка и создание экстрактивных экономических институтов – черта, которая, несомненно, присуща всякому абсолютизму, но австрийский император зашел еще дальше. Стимулы для личной инициативы и готовность использовать новые технологии вступали в противоречие далеко не только с экстрактивными экономическими институтами. Мы уже видели в главе 2, как попытки внедрить использование плуга в Королевстве Конго потерпели неудачу, потому что у крестьян не было для этого стимулов. Король Конго сознавал, что, если он сможет побудить свой народ использовать плуг, производство сельскохозяйственной продукции вырастет, а благосостояние людей увеличится, а из этого и он сам сможет извлечь выгоду. Это соображение потенциально привлекательно для всех правителей, в том числе и для абсолютных монархов. Проблема Конго состояла в том, что люди понимали: сколько бы они ни произвели, всё это отберет монарх, так что нет никаких оснований инвестировать в производство или использовать более прогрессивные технологии. Что же касается империи Габсбургов, то Франц и не пытался побудить своих подданных внедрять новые технологии. Напротив, он противодействовал им в этом, препятствовал распространению технологий, которые люди хотели бы использовать хотя бы в рамках существующих экономических институтов.

Борьба с инновациями шла сразу на двух фронтах. Во-первых, Франц I всячески противился развитию промышленности. Индустриальное развитие означало рост числа фабрик, а это, в свою очередь, вело бы к притоку бедняков в города, в особенности в столицу империи Вену. В дальнейшем жители бедных рабочих кварталов могли бы стать опорой противников абсолютизма. Политика Франца состояла в том, чтобы сохранить за патриархальными аристократическими элитами то же высокое положение в обществе, которое они занимали веками, и вообще удерживать статус-кво. Обществу надлежало пребывать в своем изначальном, аграрном виде. И наилучший способ сохранения этого статус-кво Франц видел в том, чтобы препятствовать постройке мануфактур. Он сделал это открыто – в 1802 году специальный указ запретил учреждение новых фабрик в Вене. Вместо того чтобы стимулировать ввоз и освоение нового фабричного оборудования – а это основа индустриализации! – император запрещал его импорт вплоть до 1811 года.

Во-вторых, Франц был категорически против строительства железных дорог, одного из величайших изобретений промышленной революции. Когда на стол императора лег проект постройки Северной железной дороги, он ответил: «Нет-нет, я не буду этого делать, ведь по этой дороге в страну может приехать революция!»

Итак, австрийское правительство не предоставляло предпринимателям концессии на строительство паровых железных дорог, и в результате первым рельсовым путем в империи стала дорога на конной тяге. Линия конки, связавшая города Линц на Дунае и Будейовице на Влтаве, была построена с такими уклонами и радиусами поворотов, которые исключали возможность ее последующей переделки в паровую железную дорогу. И так продолжалось вплоть до 1860-х годов! Экономический потенциал развития железнодорожного сообщения в империи первым оценил банкир Соломон Ротшильд, представитель влиятельной банкирской семьи в Вене. На проживавшего в Лондоне Натана Ротшильда, брата Соломона, огромное впечатление произвел паровоз «Ракета», построенный Джорджем Стефенсоном. Натан Ротшильд быстро оценил потенциал парового транспорта, связался с братом и попросил его прозондировать возможности развития железных дорог в Австрии, где, как полагал Натан, семья может получить большие прибыли от инвестиций в железнодорожное строительство. Соломон согласился, но дело кончилось ничем, потому что император Франц опять просто ответил «нет».

Препятствия, которые император Франц воздвигал на пути развития промышленности и железнодорожного сообщения, были логическим продолжением его настороженности по отношению к созидательному разрушению, которое неизбежно сопровождает развитие индустриальной экономики. Главным приоритетом императора было сохранение стабильности экстрактивных институтов, лежавших в основе его власти, и привилегий традиционных элит, поддерживающих эту власть. В таком контексте от индустриализации не только не приходилось ждать выгоды – она могла подорвать самые основы устоявшихся феодальных порядков. Франц хорошо понимал, что серьезные экономические изменения несут угрозу его политической власти. Именно поэтому он препятствовал развитию промышленности и экономическому прогрессу в целом, искусственно законсервировав техническую отсталость, которая проявлялась в самых разных областях жизни. К примеру, даже в 1883 году, когда 90 % железа в мире выплавлялось с использованием каменного угля, более половины этого металла на территориях Габсбургов производилось с помощью гораздо менее эффективного древесного угля. Равным образом и производство текстиля так и не было полностью механизировано, и вплоть до конца Первой мировой войны, когда Австро-Венгерская империя прекратила свое существование, ткани все еще изготавливались вручную.

Австро-Венгрия не была одинока в своем отторжении промышленного прогресса. К востоку от нее, в России, также действовала абсолютистская система политических институтов, созданная Петром Великим и уже упоминавшаяся ранее в этой главе. Как и в Австро-Венгрии, экономические институты в России были крайне экстрактивными, основанными на крепостном праве, согласно которому более половины населения страны было прикреплено к земле. Крепостные должны были три дня в неделю работать бесплатно на земле своего барина. Они не имели свободы передвижения, были лишены возможности выбирать род занятий, и хозяин по собственной прихоти мог продать их другому барину. Радикальный философ Петр Кропоткин, один из основателей современного анархизма, оставил живое описание того, что представляло из себя крепостное право в царствование Николая I, правившего Россией в 1825–1855 годах. Он с детских лет слышал рассказы о том,

«как мужчин и женщин отрывали от семьи, продавали, проигрывали в карты, либо выменивали на пару борзых собак, или же переселяли на окраину России… как отнимали детей у родителей и продавали жестоким или же развратным помещикам; про то, как ежедневно с неслыханной жестокостью пороли на конюшне; про девушку, утопившуюся, чтобы спастись от насилия; про старика, поседевшего на службе у барина и потом повесившегося у него под окнами; про крестьянские бунты, укрощаемые николаевскими генералами запарыванием до смерти десятого или же пятого и опустошением деревни… Что же касается до той бедности, которую во время поездок я видел в некоторых деревнях, в особенности в удельных, принадлежавших членам императорской фамилии, то нет слов для описания всего».

Точно так же, как и в Австро-Венгрии, российский абсолютизм не создал системы экономических институтов, которые бы вели к процветанию общества. В придворных кругах преобладал страх перед созидательным разрушением, которое могло быть порождено развитием промышленности и железных дорог. В царствование Николая I выразителем подобных настроений был граф Егор Канкрин, занимавший пост министра финансов в 1823–1844 годах. Канкрин сыграл ведущую роль в противостоянии изменениям в обществе, которые открыли бы путь к экономическому процветанию.

Целью политики Канкрина было укрепление традиционных политических опор режима, прежде всего помещичьей аристократии, сохранение патриархального и аграрного общественного уклада. Став министром финансов, Канкрин тут же остановил проект, разработанный предыдущим министром Гурьевым, согласно которому средства Государственного коммерческого банка разрешалось направлять на развитие промышленности. Вместо этого Канкрин реанимировал Государственный заемный банк, упраздненный во время наполеоновских войн. Когда-то этот банк был создан специально для льготного субсидирования крупных помещиков – именно такого рода политику поддерживал Канкрин. Для получения кредита клиент в качестве обеспечения должен был заложить своих крепостных, так что подобный заем могли получить только помещики, имевшие в собственности крестьян. Для формирования капитала Государственного заемного банка Канкрин перевел туда счета из Коммерческого банка, убив таким образом двух зайцев – теперь на поддержку промышленности уже не оставалось средств.

Взгляды Канкрина были продиктованы страхом, что экономические изменения повлекут за собой изменения политические, и тех же воззрений придерживался и царь Николай. Его восшествие на престол в декабре 1825 года едва не было сорвано мятежом группы армейских офицеров, так называемых декабристов, предлагавших радикальную политическую программу социальных реформ. Николай писал своему брату, великому князю Михаилу:

«Революция на пороге России. Но, клянусь, она не проникнет в Россию, пока во мне сохранится дыхание жизни!»

Николай страшился социальных перемен, которые повлекло бы за собой создание современной экономики. Как он говорил в своей речи в собрании производителей на Московской мануфактурной выставке,

«необходимо и правительству, и фабрикантам обратить свое внимание на такой предмет, при отсутствии которого сами фабрики скорее будут злом, нежели благом. Это – попечение о рабочих, которые, ежегодно возрастая числом, требуют деятельного и отеческого надзора за их нравственностью, без чего эта масса постепенно будет портиться и обратится, наконец, в сословие столько же несчастное, сколько опасное для самих хозяев».

Как и Франц I, Николай опасался, что созидательное разрушение, следствие развития современной промышленной экономики, подорвет патриархальный политический уклад России. По указанию Николая Канкрин предпринял ряд шагов, призванных еще более замедлить рост промышленности, в частности запретил несколько промышленных выставок, которые ранее регулярно проводились для демонстрации новых технологий и облегчения обмена ими.

В 1848 году Европа была потрясена серией революционных выступлений. Под впечатлением от них московский генерал-губернатор Арсений Закревский, в чьи обязанности входило поддержание общественного порядка, писал Николаю:

«Для сохранения спокойствия и процветания, каковыми в настоящее время наслаждается только Россия, правительство не должно позволять объединений бездомного и разгульного люда, который с легкостью присоединяется к любому движению, грозящему разрушением общественного и частного порядка».

Эта рекомендация была доведена до сведения николаевских министров, и в 1849 году был принят новый закон, жестко ограничивший число фабрик, которые дозволялось открывать в каждом из районов Москвы. Закон в особенности воспрещал учреждение новых хлопковых и шерстяных прядильных мануфактур, а также железоделательных фабрик. Для создания новых производств в других областях – например, ткацких или красильных – требовалось специальное разрешение генерал-губернатора. В конце концов хлопкопрядильное производство было прямо запрещено. Закон был направлен на то, чтобы остановить дальнейшую концентрацию в городе рабочих – потенциальных бунтовщиков.

Препоны ставились не только на пути развития промышленности, но и в деле развития железных дорог – точно так же, как и в Австро-Венгрии. До 1842 году в России существовала одна-единственная железная дорога – Царскосельская линия, тянувшаяся на семнадцать миль от Санкт-Петербурга до императорских резиденций в Царском Селе и Павловске. Так же как Канкрин противился развитию промышленности, он не видел смысла и в расширении железнодорожного сообщения, которое, по его мнению, привело бы к нежелательной мобильности населения:

«Железные дороги – это не всегда следствие естественной необходимости, а чаще предмет искусственных нужд и роскоши. Они побуждают к ненужным перемещениям с места на место, весьма характерным для нашего времени».

Канкрин отверг многочисленные предложения о постройке железнодорожных путей, и даже линия, соединявшая Москву и Санкт-Петербург, была проложена только в 1851 году. Политику Канкрина продолжил граф Клейнмихель, главноуправляющий путей сообщения и публичных зданий. Эта должность предполагала принятие почти единоличных решений о постройке железнодорожных путей, и Клейнмихель использовал ее, чтобы отбить у инвесторов всяческое желание к подобным проектам. После 1849 года он даже использовал свою власть для того, чтобы подвергнуть цензуре дискуссию в прессе о развитии железнодорожного сообщения.

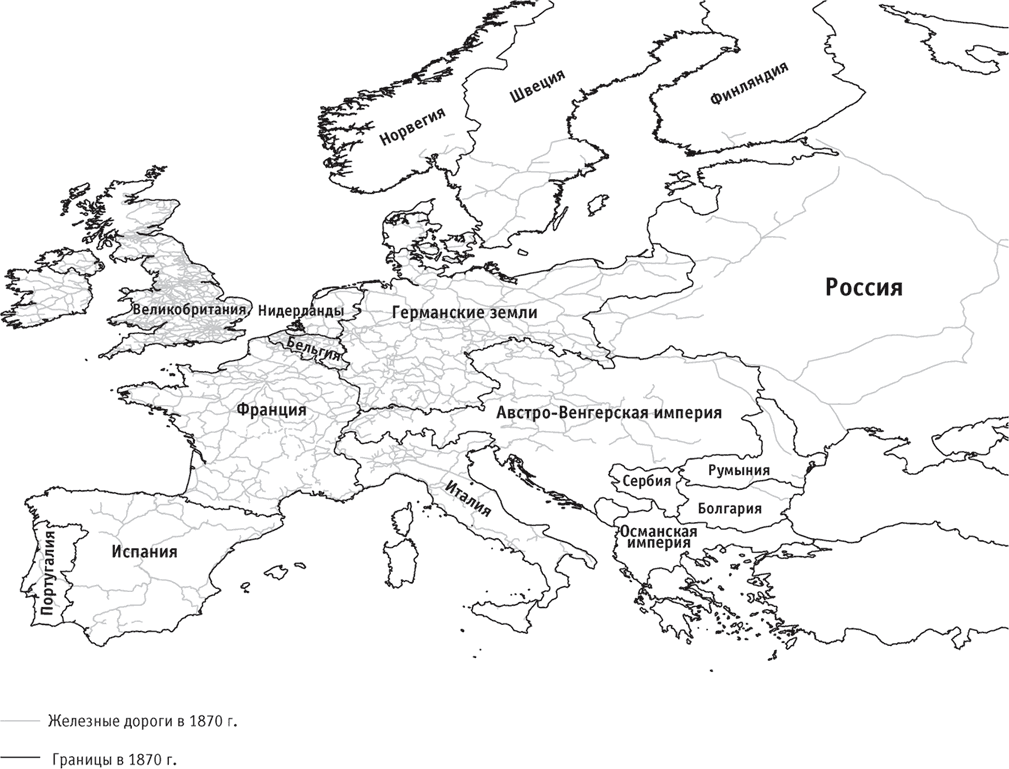

Карта 13. Железные дороги Европы в 1870 г.

На карте 13 показаны последствия такой деятельности. В то время как Британия и большинство стран Северо-Западной Европы к 1870 году были покрыты плотной сетью железных дорог, на бескрайних равнинах России их было весьма мало. «Антижелезнодорожная» политика была пересмотрена только после поражения, нанесенного России Британией, Францией и Турцией в Крымской войне (1853–1856), когда возникло понимание того, что отсталое железнодорожное сообщение – это серьезная угроза безопасности России. В Австро-Венгрии за пределами собственно Австрии и западных областей империи железные дороги также не получили распространения, хотя революции 1848 года и принесли некоторые изменения в остальные земли империи – прежде всего отмену крепостного права.

Назад: Небольшая разница, большое значение

Дальше: Морской запрет