Книга: Большая книга мудрых притч со всего света

Назад: Муравей. Притча Ивана Андреевича Крылова

Дальше: Петух, Кот и Мышонок. Притча Ивана Ивановича Дмитриева

Человек и Конь

Притча Ивана Ивановича Дмитриева

Читатели! Хотите ль знать,

Как лошадь нам покорна стала?

Когда семья людей за лакомство считала

Коренья, желуди жевать;

Когда еще не так, как ныне,

Не знали ни карет, ни шор, ни хомутов;

На стойлах не было коней, ни лошаков,

Слепой нищий. Лоуренс Альма-Тадема. 1856 год. Художественный музей Уолтерса, Балтимор (Мэриленд)

И вольно было жить, где хочешь, всей скотине,

В те времена Олень, поссорившись с Конем,

Пырнул его рогами.

Конь был и сам с огнем,

И мог бы отплатить, да на бегу ногами

Не так проворен, как Олень;

Гоняяся за ним напрасно, стал он в пень.

Что делать? Мщение от века

Пружина важная сердец;

И Конь прибегнул наконец

К искусству человека.

А тот и рад служить: скотину он взнуздал,

Вспрыгнул к ней на спину и столько рыси дал,

Что прыткий наш Олень в минуту стал их жертвой:

Настигнут, поражен и пал пред ними мертвый.

Тогда помощника она благодарит:

«Ты мой спаситель! – говорит; —

Мне не забыть того, пока жива я буду;

А между тем… уже невмочь моей спине,

Нельзя ль сойти с меня? Пора мне в степь отсюду!»

– «Зачем же не ко мне? —

Сказал ей Человек. – В степи какой ждать холи?

А у меня живи в опрятстве и красе

И по брюхо всегда в овсе».

Увы! Что сладкий кус, когда нет милой воли!

Увидел бедный Конь и сам, что сглуповал,

Да поздно: под ярмом состарелся и пал.

Слепец, собака его и школьник

Притча Ивана Ивановича Дмитриева

Бедняк, живой пример в злосчастии смиренья,

Согбенный старостью, притом лишенный зренья,

С котомкой чрез плечо и посохом в руке,

Бродил по улицам в каком-то городке,

Питаясь именем христовым, —

Приезд институтки к слепому отцу. Василий Григорьевич Перов. 1870 год. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Обедом, не всегда, наверное, готовым;

Но он и в бедности сокровищем владел:

В вожатом друга он примерного имел.

Кто ж это? Брат, сестра родная

Иль просто родственник? Нет, выжлица дворная,

Которую Слепец Добрушкой называл;

Не по шерсти он ей, по свойствам имя дал.

Снурочком к поясу привязана слепцову,

Она всегда была его послушна слову;

Бежала перед ним, то глядя на него,

То вдоль по улице чутьем своим искала

Благотворителя. Не раз сама бывала

Без пищи до ночи, – все это ничего…

Терпела и молчала.

Однажды мой Слепец

Бредет с собачкой мимо школы.

Откуда ни возьмись мальчишка-удалец.

Ну теребить Слепца, трясти за обе полы,

Потом, собачку отвязав,

«Ступай, – кричит он ей, – даю тебе свободу.

К чему тебе за добрый нрав

Покорствовать уроду

И по миру ходить?

Знай нищий свой порог

У церкви, стой он там и жди,

что пошлет бог».

Добрушка слушает и к старцу только жмется,

Как будто думая: «Кто ж без меня займется

Несчастным? Нет, не разлучусь с тобой!»

«Ступай же, дурочка», – толкнув ее ногой,

Шалун еще сказал; она к земле припала

И молча на Слепца умильный взор кидала.

«Так сгинь же вместе с ним!» – повеса закричал

Заяц. Альбрехт Дюрер. 1502 год. Галерея Альбертина, Вена

И, делая прыжки, к собратьи побежал.

А нищий ощупью, дрожащею рукою

Вожатку на снурке за пояс прицепил

И благодарною кропил ее слезою.

Жестокий эгоист! А ты не раз бранил

Смиренным именем добрейшей твари в свете!

Содрогнись: ты один у басни сей в предмете.

Ружье и Заяц

Притча Ивана Ивановича Дмитриева

Трусливых наберешь немало

От скорохода до щенка;

Но Зайца никого трусливей не бывало:

Увидя он Ружье, которое лежало

В ногах у спящего стрелка,

Так испугался,

Что даже и бежать с душою не собрался,

А только сжался

И, уши на спину, моргая носом, ждет,

Что вмиг Ружье убьет.

Проходит полчаса – перун еще не грянул.

Прошел и час – перун молчит,

А Заяц веселей глядит;

Потом, поободрясь, воспрянул,

Бросает любопытный взгляд —

Прыжок вперед, прыжок назад —

И наконец к Ружью подходит.

«Так это, – говорит, – на Зайца страх наводит?

Посмотрим ближе… да оно

Как мертвое лежит, не говорит ни слова!

Ага! Хозяин спит, – так и Ружье равно

Бессильно, как лоза, без помощи другова»

Отшельник. Джон Сингер Сарджент. 1908 год. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Сказавши это, Заяц мой

В минуту стал и сам герой:

Храбрится и Ружье уж лапою толкает.

«Прочь, бедна тварь! – Ружье молчанье прерывает. —

Или не знаешь ты, что я, лишь захочу,

Сейчас тебя в ничто за дерзость преврачу?

От грома моего и Лев победоносный,

И кровожадный Тигр со трепетом бегут;

Беги и ты, зверек несносный!

Иль молнии мои тебя сожгут».

– «Не так-то строго! —

От Зайца был Ружью ответ. —

Ведь ныне умудрился свет,

И между зайцами трусливых уж не много.

Ты страшно лишь в руках стрелка, а без него —

Ты ничего».

Ничто и ты, закон! – подумает читатель, —

Когда не бодрствует, но дремлет председатель.

Пустынник и Фортуна

Притча Ивана Ивановича Дмитриева

Какой-то добрый человек,

Не чувствуя к чинам охоты,

Не зная страха, ни заботы,

Без скуки провождал свой век

С Плутархом, с лирой

И Пленирой,

Не знаю точно где, а только не у нас.

Однажды под вечер, как солнца луч погас

И мать качать дитя уже переставала,

Нечаянно к нему Фортуна в дом попала

И в двери ну стучать!

«Кто там?» – Пустынник окликает.

«Я! я!» – «Да кто, могу ли знать?»

– «Я! та, которая тебе повелевает

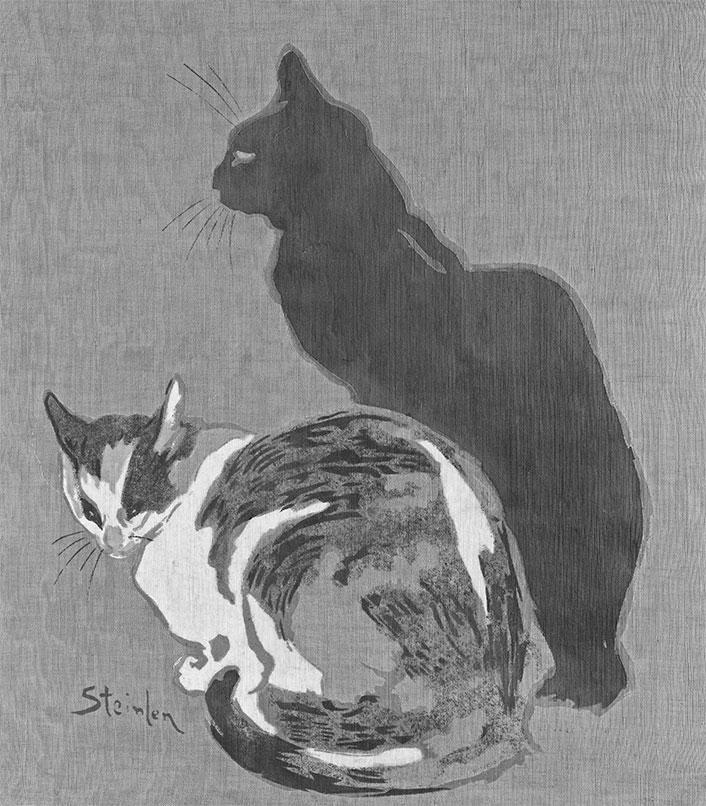

Две кошки. Теофиль-Александр Стейнлен. 1923 год

Скорее отпереть». – «Пустое!» – он сказал

И замолчал.

«Отопрешь ли? – еще Фортуна закричала. —

Я ввек ни от кого отказа не слыхала;

Пусти Фортуну ты со свитою к себе,

С Богатством, Знатью и Чинами…

Теперь известна ль я тебе?»

– «По слуху… но куда мне с вами?

Поди в другой ты дом,

А мне не поместить, ей-ей! такой содом».

– «Невежа! да пусти меня хоть с половиной,

Хоть с третью, слышишь ли?.. Ах! сжалься над судьбиной

Великолепия… оно уж чуть дышит,

Над гордой Знатностью, которая дрожит

И, стоя у порога, мерзнет;

Тронись хоть Славою, мой миленький дружок!

Еще минута, все исчезнет!..

Упрямый, дай хотя Желанью уголок!»

– «Да отвяжися ты, лихая пустомеля! —

Пустынник ей сказал. – Ну, право, не могу.

Смотри: одна и есть постеля,

И ту я для себя с Пленирой берегу».

Назад: Муравей. Притча Ивана Андреевича Крылова

Дальше: Петух, Кот и Мышонок. Притча Ивана Ивановича Дмитриева