Книга: Борьба генерала Корнилова. Август 1917 г. – апрель 1918 г.

Назад: Глава V Провокация Керенского: миссия В. Львова, объявление стране о «мятеже» Верховного главнокомандующего

Дальше: Глава VII Ликвидация Ставки. Арест генерала Корнилова. Победа Керенского – прелюдия большевизма

Глава VI

Выступление генерала Корнилова. Ставка, военноначальники, союзные представители, русская общественность, организации, войска генерала Крымова – в дни выступления. Смерть генерала Крымова. Переговоры о ликвидации выступления

Если в Петрограде положение было крайне неопределенным, то еще больший хаос царил в противном лагере.

Керенский приказал вступить в верховное командование последовательно начальнику штаба Верховного, генералу Лукомскому, затем главнокомандующему Северным фронтом генералу Клембовскому. Оба отказались: первый – бросив обвинение Керенскому в провокации, второй – «не чувствуя в себе ни достаточно сил, ни достаточно уменья для предстоящей тяжелой работы»… Генерал Корнилова придя к убеждению, что «правительство снова подпало под влияние безответственных организаций и, отказываясь от твердого проведения в жизнь (его) программы оздоровления армии, решило устранить (его), как главного инициатора указанных мер, – решил не подчиниться и должности не сдавать».

27-го в Ставку начали поступать петроградские воззвания, и Корнилов, глубоко оскорбленный их внешней формой и внутренней неправдой, ответил со своей стороны рядом горячих воззвании к народу, армии, казакам. В них, описывая исторический ход событий, свои намерения и «великую провокацию», он клялся довести страну до Учредительного собрания. Воззвания, искусственные по стилю, благородные и патриотические по содержанию, остались гласом вопиющего в пустыне. «Мы» и без них всей душой сочувствовали корниловскому выступлению; «они» – шли только за «реальными посулами и подчинялись только силе». А, между тем, во всех обращениях слышалась нота душевной скорби и отчаяния, а не сознание своей силы. Кроме того, тяжело переживая события и несколько теряя равновесие, Корнилов в воззвании 27 августа неосторожно заявил, что «Временное правительство, под давлением большевистского большинства советов, действует в полном согласии с планами германского генерального штаба, и одновременно с предстоящей высадкой вражеских сил на Рижском побережье, убивает армию и потрясает страну внутри». Это неосторожное обобщение всех членов Временного правительства, которых, за исключением быть может одного, можно было обвинять в чем угодно, только не в служении немцам, произвело тягостное впечатаете на лиц, знавших действительный взаимоотношения между членами правительства, и особенно на тех, кто в среде его были духовно сообщниками Корнилова.

Образ, сравнение, аналогия – в редакции Завойко выражены были словом «согласие». Без сомнения и Корнилов не придавал прямого значения этому обвинению Временного правительства, ибо 28-го он уже приглашал его в Ставку, чтобы совместно с ним выработать и образовать «такой состав правительства народной обороны, который, обеспечивая победу, вел бы народ русский к великому будущему».

28-го Керенский потребовал отмены приказания о движении 3-то конного корпуса на Петроград. Корнилов отказал и, на основании всей создавшейся обстановки придя к выводу, что «правительство окончательно подпало под влияние Совета», решил: «выступить открыто и, произведя давление на Временное правительство, заставить его: 1. исключить из своего состава тех министров, которые по имеющимся (у него) сведениям были явными предателями Родины; 2. перестроиться так, чтобы стране была гарантирована сильная и твердая власть». Для оказания давления на правительство он решил воспользоваться войсками Крымова, которому 29 августа послано было соответствующее приказание.

И так, жребий брошен – началась открыто междоусобная война.

Мне не раз приходилось слышать упреки по адресу Корнилова, что он сам лично не стал во главе войск, шедших на Петроград и не использовал своего огромного личного обаяния, которое так вдохновляло полки на поле сражения… По-видимому и войсковые части разделяли этот взгляд. По крайней мере в хронике Корниловского ударного полка читаем: «настроение корниловцев было настолько приподнятое, что, прикажи им генерал идти с ним на Петроград, много было шансов, что взяли бы. Корниловцы увлекли бы за собой и других… Но почему-то генерал Корнилов, первоначально решившись, казалось, все поставить на карту, внезапно заколебался и, остановившись на пол дороге, не захотел рискнуть своим последним козырем – Корниловским и Текинским полками». Интересно, что и сам Корнилов впоследствии считал крупной своей ошибкой то обстоятельство, что он не выехал к войскам… Несомненно появление Корнилова с двумя надежными полками решило бы участь Петрограда. Но оно вряд ли было выполнимо технически: не говоря уже о том, что с выходом полков из Ставки весь драгоценный аппарат ее попал бы в руки местных советов, предстояло передвинуть могилевские эшелоны, исправляя пути, местами вероятно с боем – на протяжении 65-и верст! 26-го Корнилов ждал приезда Керенского и Савинкова; 27-го вел переговоры в надежде на мирный исход, а с вечера этого дня пути во многих местах были разобраны и бывшие впереди эшелоны Туземной дивизии и 3-го конного корпуса безнадежно застряли, разбросанные на огромном протяжении железнодорожных линий, ведущих к Петрограду. Было только две возможности: не ведя переговоров, передав временное командование генералу Лукомскому, выехать 27-го с одним эшелоном на Петроград, или позже перелететь на аэроплане в район Дуги, рискуя, впрочем, в том и другом случае вместо «своих» попасть к «чужим», так как с Крымовым всякая связь была прервана. Обе эти возможности сильно ударялись в область приключений.

В Могилеве царило тревожное настроение. Ставка работала по-прежнему, и в составе ее не нашлось никого, кто бы посмел, а, может быть, кто бы хотел не исполнить приказания опального Верховного… Ближайшие помощники Верховного, генералы Лукомский и Романовский и несколько других офицеров сохраняли полное самообладание. Но в души многих закрадывались сомнение и страх. И среди малодушных начались уже панические разговоры и принимались меры к реабилитации себя на случай неуспеха. Бюрократическая Ставка по природе своей могла быть мирной фрондой, но не очагом восстания.

В гарнизоне Могилева не было полного единства: он заключал в себе до трех тысяч преданных Корнилову – корниловцев и текинцев – и до тысячи солдат Георгиевского батальона, тронутых сильно революционным угаром и уже умевших торговать даже своими голосами… Георгиевцы, однако, чувствуя себя в меньшинстве, сосредоточенно и угрюмо молчали; иногда, впрочем, происходили небольшие побоища на глухих городских улицах между ними и «корниловцами». И когда 28-го августа генерал Корнилов произвел смотр войскам гарнизона, он был встречен могучими криками «ура» одних и злобным молчанием других. «Никогда не забыть присутствовавшим на этом историческом параде – говорится в хронике Корниловского полка – небольшой, коренастой фигуры Верховного… когда он резко и властно говорил о том, что только безумцы могут думать, что он, вышедший сам из народа, всю жизнь посвятивший служению ему, может даже в мыслях изменить народному делу. И задрожал невольно от смертельной обиды голос генерала, и задрожали сердца его корниловцев. И новое, еще более могучее… „ура“ покатилось по серым рядам солдат. А генерал стоял с поднятой рукой… словно обличая тех, кто нагло бросил ему обвинение в измене своей Родине и своему народу»…

Если бы этот могучий клик мог докатиться до тех станций, полустанков, деревень, где столпились и томились сбитые с толку, не понимавшие ничего, в том что происходит, эшелоны крымовских войск!..

Город притих, смертельно испуганный всевозможными слухами, ползущими из всех углов и щелей, ожиданием междоусобных схваток и кровавых самосудов.

* * *

Старый губернаторский дом на высоком, крутом берегу Днепра, в течение полугода бывший свидетелем стольких исторических драм, хранил гробовое молчание. По мере ухудшения положения стены его странно пустели и в них водворилась какая-то жуткая, гнетущая тишина, словно в доме был покойник. Редкие доклады и много досуга. Опальный Верховный, потрясенный духовно, с воспаленными глазами и тоскою в сердце, целыми часами оставался один, переживая внутри себя свою великую драму, драму России. В редкие минуты общения с близкими, услышав робко брошенную фразу, с выражением надежды на скорый подход к столице войск Крымова, он резко обрывал:

– Бросьте, не надо.

Все понемногу рушилось. Последние надежды на возрождение армии и спасение страны исчезали. Какие еще новые факторы могли спасти положение?

Разговор по телеграфу 27 августа с Савинковым и Маклаковым не мог внушить никакого оптимизма. Из них первый в пространном и нравоучительном наставлении убеждал Корнилова «во имя несчастной родины нашей» подчиниться Временному правительству; второй – «принять все меры (чтобы) ликвидировать недоразумение без соблазна и огласки»… Было ясно, что искусственная редакция обращения Савинкова имеет целью личную реабилитацию его в глазах кругов, стоявших на стороне Керенского, оправдание тех загадочных для революционной демократии и самого Керенского связей, которые существовали между военным министерством и Ставкой. Или, как говорил сам Савинков, – «для восстановления исторической точности».

Поддержка «маршалов»?

Корнилов не верил в стремление к активному выступлению высшего командного состава и не считал поэтому необходимым посвящать его заблаговременно в свои намерения; если не ошибаюсь, никуда, кроме Юго-западного фронта, ориентировка не посылалась. По существу главнокомандующие и командующие не располагали ведь ни реальными силами, ни реальной властью, находясь в почетном, иногда и не в почетном плену у революционных организаций. Тем не менее, создать узлы сопротивления путем формирования послушных частей, хотя бы для удержания в своих руках – более или менее длительного – военных центров и штабных технических аппаратов, было конечно и необходимо, и возможно. Но для этого нужен был некоторый подбор главных начальников, а для всего вместе – время. Между тем, быстро прогрессирующий распад страны и армии, по мнению Корнилова, не давал возможности планомерной подготовки. Наконец, Корнилов считал, что в случае успеха – признание всех старших военных начальников было обеспечено, а при неуспехе – меньшее число лиц вовлекалось в дело и под ответ. Судьба, однако, распорядилась иначе, создав совершенно непредвиденную обстановку длительного конфликта, в решении которого не только материальные силы, но и моральное воздействие, требовавшее, однако, некоторого самопожертвования и риска, имело бы огромное значение.

Такой нравственной поддержки Корнилов не получил.

27-го на обращение Ставки из пяти главнокомандующих отозвалось четыре: один – «мятежным» обращением к правительству, трое – лояльными, хотя и определенно Сочувственными в отношении Корнилова. Но уже в решительные дни 28 – 29-го, когда Керенский предавался отчаянию и мучительным колебаниям, обстановка резко изменилась: один главнокомандующий сидел в тюрьме; другой (Клембовский) ушел и его заменил большевистский генерал Бонч-Бруевич, принявший немедленно ряд мер к приостановке движения крымовских эшелонов; трое остальных засвидетельствовали о своем полном и безотговорочном подчинении Временному правительству в форме достаточно верноподданной. Генерал Пржевальский, донося Керенскому, счел нужным бросить укор в сторону Могилева: «я остаюсь верным Временному правительству, и считаю в данное время всякий раскол в армии и принятие ею участия в гражданской войне гибельным для отечества»… Еще более определенно высказался будущий военный министр, ставленник Керенского, полковник Верховский, объявивший в приказе по войскам Московского округа: «Бывший Верховный главнокомандующий… в то самое время, когда немцы прорываются у Риги на Петроград, снял с фронта три лучших казачьих дивизии и направил их на борьбу с правительством и народом русским»…

По мере того, как получались все эти сведения, настроение Ставки все более падало, а Верховный все больше уходил в себя, в свои тяжкие думы.

Поддержка союзников?

Нужно заметить, что общественное мнение союзных стран и их правительств, вначале чрезвычайно благожелательно настроенных к Керенскому, после июльского разгрома армии резко изменилось. И посланный правительством для ревизии наших заграничных дипломатических миссий Сватиков имел полное основание суммировать свои впечатления следующими словами доклада: «Союзники смотрят с тревогой на то, что творится в России. Вся западная Европа – с Корниловым, и ее пресса не перестает твердить: довольно слов, пора приступить к делу». Еще более определенные и вполне доброжелательные отношения сохранили к Верховному иностранные военные представители. Многие из них представлялись в эти дни Корнилову, принося ему уверения в своем почитании и искренние пожелания успеха; в особенности в трогательной форме это делал британский представитель. Слова и чувства. Реально они проявились только в декларации, врученной 28 августа Терещенко Бьюкененом, в качестве старейшины дипломатического корпуса. В ней в изысканной дипломатической форме послы единодушно заявляли, что «в интересах гуманности и в желании устранить непоправимые действия они предлагают свои добрые услуги (посредников) в единственном стремлении служить интересам России и делу союзников».

Впрочем, Корнилов тогда не ждал и не искал более реальных форм интервенции.

Поддержка русской общественности?

Произошло нечто чудесное: русская общественность внезапно и бесследно сгинула.

Как я говорил уже, Милюков, быть может еще два, три видных деятеля упорно и настойчиво поддерживали в Петрограде необходимость примирения с Корниловым и коренной реорганизации Временного правительства. Кадетская группа в правительстве героически и беспомощно боролась за то же в самой среде его. Какое фатальное недоразумение вырастало на почве ненависти к правительству в целом и непонимания его политических группировок, когда и этим четырем «праведникам» в общей «содомской» куче, как оказывается, угрожали большие бедствия со стороны конспиративных организаций, очевидно превышавших свои полномочия… Либеральная печать, в том числе «Речь» и «Русское слово», в первые дни в спокойных лояльных статьях так определяли элементы выступления: «преступность» способов борьбы, правильность целей ее («подчинение всей жизни страны интересам обороны») и почвенность движения, обусловленная положением страны и ошибками власти. Довольно робко говорили о примирении… Вот и все.

Исчезло и «совещание общественных деятелей», в лице оставленного им «совета». Председатель его М. Родзянко, еще три недели тому назад от имени совещания заявивший, что «всякие покушения на подрыв авторитета (Корнилова) в армии и в России считает преступным», теперь говорил:

– Никогда ни в какой контрреволюции я не участвовал и во главе фронды не стоял. О всех злобах дня я узнал только из газет и сам к ним не причастен. А вообще могу сказать одно: заводить сейчас междоусобия и ссоры – преступление перед Родиной.

Ab uno disce omnes!

Офицерство?

Не было никакого сомнения, что масса офицерства всецело на стороне Корнилова и с замиранием сердца следить за перипетиями борьбы, им кровно близкой; но, не привлеченное к ней заблаговременно в широком масштабе и в солидной организации, в той обстановке, в какой оно жило – офицерство могло дать лишь нравственную поддержку.

Одна надежда оставалась на вооруженную силу, каковую представляли войска Крымова и петроградские организации, которые должны были выступить одновременно с войсками. Но с Петроградом, кроме военного министерства, связи не было никакой; о Крымове и сосредоточении его частей ничего не было известно; летчик и целый ряд посланных Ставкой офицеров застревали в дороге или были перехвачены, и никто не возвращался.

Предчувствовалось что-то недоброе…

В Петрограде, как я уже говорил, царил полный развал. Казалось необыкновенно легким с ничтожными силами овладеть столицей, так как в ней не было войск, искренно преданных Временному правительству. Но не было и самоотверженных «корниловцев». Неожиданный поворот событий 27 августа привел в полную растерянность петроградскую организацию. Вновь пошли непрерывные сборища и совещания, обнаружившая только нерешительность и подавленное настроение руководителей.

Между тем, генерал Алексеев тщетно добивался благоприятного разрешения кризиса. Та растерянность, которая царила в Петрограде, и те настроения, которые преобладали среди бывших членов правительства, как будто давали надежду на образование нового правительства с участием в нем в первенствующей роли генерала Алексеева, если с его стороны будет проявлена твердость и настойчивость. Впоследствии он подвергся суровым обвинениям за то, что не сумел использовать положение и согласился стать в подчиненную роль к Керенскому. Приводимый ниже эпизод дает некоторое объяснение его решению.

29 августа ротмистр Шапрон – один из участников организации – застал его в крайне угнетеном состоянии. Старый генерал сидел в глубоком раздумье, и из глаз его текли крупные слезы. Он сказал:

– Только что был Терещенко. Уговаривают меня принять должность начальника штаба при Верховном – Керенском… Если не соглашусь, будет назначен Черемисов… Вы понимаете, что это значит? На другой же день корниловцев расстреляют!.. Мне противна предстоящая роль до глубины души, но что же делать? Неужели нельзя связаться с Крымовым и вызвать сюда хоть один полк? Ведь у вас тут есть организация… Отчего она бездействует? Найдите во что бы то ни стало С. и заставьте его приступить к действиям…

Один из крупных участников конспирации – летчик – заявил, что все летательные машины испорчены; взялся лично пробраться к Крымову на автомобиле, но скоро вернулся, объяснив, что сломалась машина. Этим, собственно, попытка связаться с конным корпусом и ограничилась. Наводит на размышление тот факт, что в те же дни по всему району «внутреннего театра» совершенно беспрепятственно проезжал комиссар Станкевич, а к крымовским войскам проникали свободно всевозможные делегации.

Главного руководителя петроградской военной организации, полковника С., разыскивали долго и безуспешно. Он, как оказалось, из опасения преследования, скрылся в Финляндию, захватив с собой последние остатки денег организации, что-то около полутораста тысяч рублей. Впоследствии имена нескольких участников организации я встретил в агентурных списках лиц, косвенно содействовавших большевикам или промотавших деньги конспирации. И техническая, и материальная часть дела были поставлены из рук вон плохо.

29-го Керенский отдал указ об отчислении от должностей и предании суду «за мятеж» генерала Корнилова и старших его сподвижников.

Ночь на 30-е послужила решительным поворотным пунктом в ходе событий: генерал Алексеев, ради спасения жизни корниловцев, решился принять на свою седую голову бесчестие – стать начальником штаба у «главковерха» Керенского. Само назначение Керенского на этот пост вносило в дело обороны страны элементы какой-то злой и глупой шутки. Об этом кратком, всего несколько дневном периоде своей жизни Алексеев говорил впоследствии всегда с глубоким волнением и скорбью.

В этот день, 30-го, Ставка потеряла в значительной мере надежду на успех. Между часом и тремя часами дня произошел исторический разговор по телеграфу между Алексеевым и Корниловым. Генерал Алексеев сообщал о принятом «после тяжкой внутренней борьбы» назначении, обуславливая его тем, чтобы «пере ход к новому управлению совершился преемственно и безболезненно» для того, чтобы «в корень расшатанный организм армии не испытал еще лишнего толчка, последствия которого могут быть роковыми»…

Минута для такого перехода очевидно уже назрела, так как еще до этого разговора была заготовлена Лукомским от имени Верховного телеграмма Временному правительству… В ней указывалось на недопустимость перерыва руководства операциями хоть на один день и на необходимость немедленного приезда в Ставку генерала Алексеева, который «с одной стороны мог бы принять на себя руководство по оперативной части, с другой – явился бы лицом, могущим всесторонне осветить обстановку»… Корнилов обещал свою лояльность, под некоторыми условиями: 1. объявления о создании сильного и не подверженного влиянию безответственных организаций правительства, «которое поведет страну по пути спасения и порядка»; 2. прекращения арестов генералов и офицеров и приостановки предания суду генерала Деникина и подчиненных ему лиц; 3. прекращения в интересах армии распространения приказов и воззваний, порочащих имя Корнилова, еще не сдавшего верховного командования.

Алексеев обещал предъявить эти требования правительству – по-видимому без веры в успех, потребовать временного оставления за Корниловым оперативного руководства войсками и ускорить свое прибытие. Керенский действительно отдал приказ о выполнении армиями всех оперативных приказаний Корнилова и Ставки и даже о продолжении прерванных перевозок, за исключением… направленных к Петрограду, Москве, Могилеву и на Дон, так как – сказано было в телеграмме – «современное положение дел не требует сосредоточения войск к указанным пунктам».

Это не была еще безусловная сдача, как ошибочно поняли в Петрограде.

30-го Корнилов просил Алексеева дать ему возможность переговорить по прямому проводу с Крымовым… 31-го он объявлял войскам и населению Могилева: «генерал Алексеев едет из Петрограда в Могилев для ведения со мной от имени Временного правительства переговоров… Являясь поборником свободы и порядка в стране, я остаюсь непреклонным в защите таковых и буду отстаивать их во все время ведения переговоров».

В ночь с 31-го августа на 1-ое сентября происходит весьма характерный разговор по аппарату между генералами Алексеевым (из Витебска) и Лукомским, который я приведу в подробных извлечениях:

А.: Циркулирующие сплетни и слухи окутывают нежелательным туманом положение дел, а главное вызывают некоторые распоряжения Петрограда, отдаваемые после моего отъезда оттуда и могущие иметь нежелательные последствия. Поэтому прошу ответить мне: 1. считаете ли, что я следую в Могилев с определенным служебным положением, или же только для переговоров. 2. Предполагаете ли, что с приемом мною руководства армиями дальнейший ход событий будет определяться прибывающей в Могилев вероятно 2-го сентября или вечером 1-го сентября следственной комиссией под председательством главного (военного и) морского прокурора… От этого будет зависеть мое собственное решение, так как я не могу допустить себе быть простым свидетелем тех событий, которые подготовляются распоряжениями и которых безусловно нужно избежать.

Л.: Сегодня вечером генерал Корнилов говорил мне, что он смотрит на вас, как на лицо, предназначенное на должность наштаверха, и предполагал после разговоров с вами и показав вам ряд документов, которых вы вероятно не имеете, дать вам свое окончательное решение, считая, что, быть может, ознакомившись с делом, вы несколько измените тот взгляд, который, по-видимому, у вас сложился. Во всяком случае уверяю вас, что генерал Корнилов не предполагал устраивать из Могилева форт Шаброль и в нем отсиживаться. Я убежден, что ради того, что бы не прерывать оперативной деятельности и дабы в этом отношении не произошло каких либо непоправимых несчастий, вам не будет чиниться никаких препятствие по оперативным распоряжениям. Вот все, что я знаю. Если этот ответ вас не удовлетворяет, я могу разбудить генерала Корнилова и дать вам дополнительный ответ. Нужно ли?

А.: Да, придется разбудить, так как всего сказанного вами недостаточно. После тяжелого размышления я вынужден был силою обстоятельств принять назначение, во избежание других решений, которые могли отразиться на армии. В решении этом я руководствовался только военною обстановкою, не принимая во внимание никаких других соображений. Но теперь возникает вопрос существенной важности: прибыть в Могилев только для оперативной деятельности, при условии, что остальная жизнь армии будет направляться другою волею, невозможно. Или придется взять все, или отказаться совершенно от появления в Могилеве. Я сказал вам, что после моего отъезда из Петрограда, оттуда идут распоряжения, идущие помимо меня, но прямо касающийся событий, которые могут разыграться в Могилеве. Поэтому явиться невольным участником столкновения двух воль, не от меня зависимых, я считаю для себя и недопустимым, и недостойным. Или с прибытием в Могилев я должен стать ответственным распорядителем по всем частям жизни и службы армии, или совсем не должен принимать должности. В этом отношении не могу допустить никакой неясности и недоговоренности, так как это может повлечь за собой непоправимые последствия. Я понимаю, что документы могут осветить мне ход событий. Думаю, что мой взгляд не идет в разрез с сутью этих документов. Но в настоящую минуту вопрос идет о практическом разрешении создавшегося положения.

Л.: Для получения мне вполне определенного ответа от генерала Корнилова на ваши вопросы было бы крайне желательно получить от вас освещение двух вещей: 1. что делается с Крымовым и 2. решено ли направить сюда что-либо для ликвидации вопроса.

А.: Я задержал сегодня свой отъезд до 10 ч. утра, что бы дождаться приезда генерала Крымова в Петроград. Видел его и разговаривал с ним. На пути видел бригадных командиров Туземной дивизии и читал записку, присланную им от генерала Крымова. Записка говорит об отводе Туземной дивизии в район станции Дно и о прибытии начальников дивизии и бригадных командиров в Петроград. Сейчас в Витебске циркулируют неясные слухи, что с генералом Крымовым что-то случилось, но слухам этим я не доверяю и предполагаю, что он остался в Петрограде. Крымов говорил мне, что в 12 часов он должен был быть у Керенского. На 2-ой ваш вопрос должен сказать, что при отъезде я заявил, что беру на себя спокойно, без всяких толчков вступить в исполнение обязанностей. К глубокому сожалению на пути узнал, что непосредственно из Петрограда отдаются распоряжения, которые становятся мне известными совершенно случайно, – о направлении средств для насильственной, если нужно, ликвидации. Потому то я и высказал, что для меня и недостойно, и недопустимо пребывание при таких условиях в Могилеве. Вот причина, вследствие которой для меня необходим ясный ответ. От него будет зависеть мое решение. Но, к сожалению, я не могу сейчас повлиять на остальные распоряжения. Сознаю только глубоко, что допустить до подобной ликвидации было бы большой ошибкой.

Л.: Генерал Корнилов просит вас приехать, как полномочного руководителя армиями. Но вместе с этим ген. Корнилов настаивает, что бы вы приняли все меры к тому, чтобы никакие войска из других пунктов теперь в Могилев не вводились и к нему не подводились, ибо по настроению здешних войск произойдет кровопролитие, которое ген. Корнилов считает необходимым избежать. Со своей стороны он примет меры, дабы никаких волнений в Могилеве не было. Ген. Корнилов просит вас ответить, можете ли вы ручаться, что эта его просьба, чтобы войска к Могилеву не подводились, будет исполнена?

А.: Сделаю все.

Таким образом, только утром 1-го сентября генерал Корнилов принял окончательное решение подчиниться судьбе.

Что же случилось с войсками генерала Крымова? Вновь назначенный командиром 3-го конного корпуса генерал Краснов прибыль в Могилев только 28 августа. Получив в Ставке приказание ехать через Псков и, узнав там местонахождение частей корпуса, немедленно двигаться по направлению к Петрограду, он задержался в Пскове, где и был арестован.

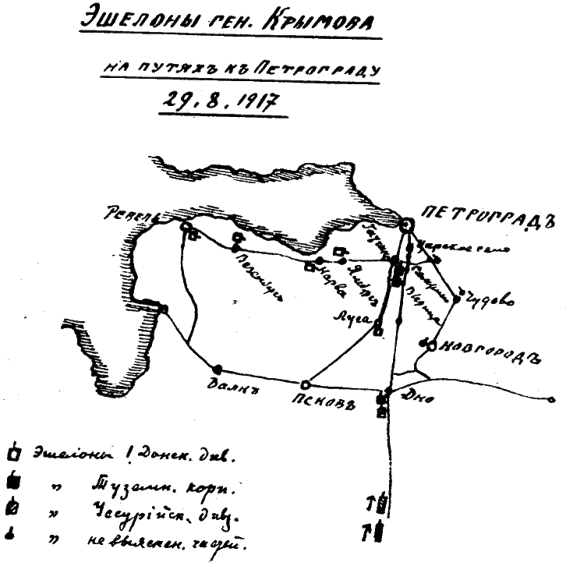

Приказ о движении к Петрограду войска 3-го конного корпуса и Туземной дивизии получили 27 августа. Войска эти были разбросаны на обширном пространстве между Ревелем – Валком – Псковом – Дно. Ко времени, когда окончательно остановилось железнодорожное движение, передовые части оказались далеко от Петрограда, и только одна бригада Туземной дивизии (Черкесский и Ингушский полки подч. командой князя Гагарина) дошла своими передовыми частями до станции Семрино, впереди которой и завела бескровную перестрелку с «правительственными» войсками, находившимися у Антропшина. «Правительственные войска», т. е. по преимуществу тыловые запасные батальоны, не выражали склонности к серьезному сопротивлению, нервничали и не раз уходили, бросая свои позиции от одного слуха о приближении казаков и «диких». Путаница была настолько велика, что не редко казачьи квартирьеры мирно разъезжали в районе своего противника и располагали там свои части. Приказы от Крымова высшими штабами получались, но технически их распространение по эшелонам, разбросанным на сотни верст, встречало трудно преодолимые препятствия. До 29-го войска шли на Петроград официально для поддержки Временного правительства. В этот же день Крымов объявил о столкновении Керенского с Верховным и призывал оставаться послушными распоряжениям последнего, напоминая постановление казачества о недопустимости смены Корнилова. Вместе с тем, подтверждал свой приказ двигаться на Петроград, где по его сведениям «начались беспорядки». Такая неопределенная постановка цели уже ни казаков, ни солдат удовлетворить не могла. Вопрос стоял проще и определеннее:

С Временным правительством против Корнилова или с Корниловым против Временного правительства.

Эшелоны ген Крымова на путях к Петрограду 29.8. 1917 г.

Весь старший командный элемент, если и не быль в полном составе посвящен в планы и намерения Крымова, то конечно отдавал себе ясный отчет в том, на чью сторону стать. В отношении офицерства, которое далеко не все знало, но все понимало обстановку, разномыслия также не было. Все знали, что необходимо спешить к Петрограду. Необходимо было, следовательно, начальникам, рискуя головами, увлечь за собою части, бросить станции, где шла бешенная противокорниловская агитация, бросить свои обозы и хвосты, жертвуя сосредоточением всех сил, и идти в поле, деревнями, походом, форсированными маршами, только бы скорее дойти до столицы.

Но дерзания не было. Томление, нерешительность, беспомощность потеря времени давали печальные результаты. Тем временем работал «Викжель», задерживая повсюду «корниловские эшелоны». Новый управляющий министерством путей сообщения Ливеровский проявил необыкновенную деятельность в деле противодействия сосредоточению войск. Одновременно двинулись навстречу эшелонам множество делегаций от Керенского, Совета, петроградской думы, мусульманского съезда, от всяких местных комитетов и т. д. Правительственные делегации имели «мандаты» на устранение и аресты начальствующих лиц. В свою очередь войсковые части послали своих делегатов в Петроград, и мало помалу накопившееся напряжение или рассасывалось в потоке революционных словопрений или срывалось насилиями над офицерами.

Керенский говорит, что корниловское движение было бескровно подавлено в самом начале только благодаря энтузиазму и единению всей страны, которая соединилась вокруг национальной демократической власти… Какое пристрастие к пафосу! Ведь энтузиазма был уже похоронен на полях июньского наступления, «цветы души» растоптаны на Московском совещании, власть давно опошлена и обескровлена, и вместо яркого светоча ее тлел только фитиль еще два месяца, пока не погас в конце октября окончательно.

Нет, причины были более реальные: энергичная борьба Керенского за сохранение власти и борьба советов за самосохранение, полная несостоятельность технической подготовки корниловского выступления и инертное сопротивление массы, плохо верившей Корнилову, мало знавшей его цели или, во всяком случае, не находившей их материально ценными…

К 30-му на подступах к Петрограду у Крымова была только одна бригада кавказских всадников.

Метод, так успешно примененный в отношении Корнилова со львовской миссией, Керенский повторил и с Крымовьим. Он послал в окрестности Дуги помощника начальника своего кабинета, полковника генерального штаба Самарина, к которому Крымов издавна питал большое расположение, «для выяснения положения», в действительности же, чтобы безболезненно изъять Крымова из войск. Есть основание думать, что Самарин представил Крымову положение безнадежным, подчинение Ставки окончательным и от имени Керенского заверил, что последний желает принять все меры, чтобы потушить возникшее столкновение и представить его стране в примирительном духе. Ни одному слову Керенского Крымов не верил, но Самарину поверил. И поехал в Петроград.

Ранним утром 31-го он вел долгую беседу с генералом Алексеевым в вагоне поезда, уже готового к отправлению. Никто, кроме их двух, не присутствовал в этот глубоко драматичный момент при их беседе, облеченной покровом тайны, и положившей предел корниловскому выступлению. Одно во всяком случае ясно: потерявший сердце Алексеев не мог влить твердость в мятущуюся душу Крымова.

Алексеев уехал в Могилев «для ликвидации Ставки», Крымов поехал к Керенскому. Его видели проезжавшего по городу в автомобиле – бледного, задумчивого, не замечавшего приветствовавших его знакомых. В Зимнем дворце произошел разговор его с Керенским, который последний передает в английском издании своей книги в оскорбительном для памяти покойного изложении. По его словам Крымов – смелый, решительный, прямой, честный Крымов – был тих, скромен и подавлен якобы тем, что сказал неправду ему – Керенскому, прозорливо разгадавшему истинную роль Крымова. О том бурном, гневном, обличительном слове Крымова, которое вырывалось из-за стен кабинета, он молчит. В не оставляющей его мании величия, Керенский дает понять между строк английскому читателю, что на финальный выстрел не осталось без влияния и то обстоятельство, что он – Керенский не подал при прощании руки генералу Крымову… Англичанам можно рассказывать что угодно: они не знают, что Крымов всегда и открыто выражал свое глубокое презрение к Керенскому.

Впрочем и Керенский должен был признать посмертно «честную, сильную и храбрую натуру этого человека» и «неоспоримое право его на величайшее уважение своих политических врагов».

Крымов оказался обманутым. Уйдя от Керенского, выстрелом из револьвера он смертельно ранил себя в грудь. Через несколько часов в Николаевском военном госпитале, под площадную брань и издевательства революционной демократии, в лице госпитальных фельдшеров и прислуги, срывавшей с раненого повязки, Крымов, приходивший изредка в сознание, умер.

Но, невидимому и мертвым «политический враг» был страшен и для министра-председателя: публичные похороны были запрещены, и вдове покойного пришлось пройти через новое тяжелое испытание – просить Керенского о разрешении честного погребения. Было, наконец, разрешено похоронить покойного по христианскому обряду, но не позже шести часов утра в присутствии не более девяти человек, включая и духовенство. Вечная ему память!

4-го сентября полковник Самарин за отличие по службе был произведен в генерал-майоры и назначен командующим войсками Иркутского военного округа.

Назад: Глава V Провокация Керенского: миссия В. Львова, объявление стране о «мятеже» Верховного главнокомандующего

Дальше: Глава VII Ликвидация Ставки. Арест генерала Корнилова. Победа Керенского – прелюдия большевизма