Глава I

Цыплята, фаршированные жаворонками

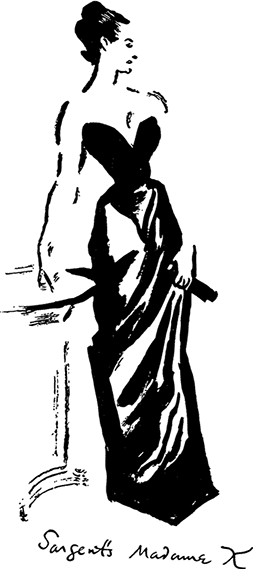

На заре нашего столетия, накануне моего рождения, во Франции издавали богато иллюстрированный журнал под названием «La Mode». На страницах из бумаги превосходного качества, гладкой как кожа младенца, могла попасться гравюра Поля Эллё, рисунок Джованни Больдини, портрет маслом кисти Антонио де ла Гандары или фотография какой-нибудь дамы, графини или принцессы, которой от имени оставили лишь инициалы: Madame la Comtesse A. de N., La Princesse B. Инициалы конечно же прозрачно намекали на личность героини, но если не принимать их во внимание, то персона на снимке была инкогнито, и это придавало модной игре интриги и недосказанности; подлинные личные качества, манера персонажа одеваться и держаться прятались под легким покровом тайны, загадки.

Госпожа принцесса Э. де Б.

Этот вектор стремительных перемен наметился во время Первой мировой войны; под этим знаком я был рожден в эдвардианскую эпоху. С тех пор мы прошли долгий путь. У меня удивительное чувство, будто он гораздо длиннее моей собственной жизни. Я пришел в наш грешный мир одновременно с первыми самодвижущимися экипажами и электрической лампочкой. Всего лишь за три года до моего появления на свет скончалась королева Виктория и буквально только что на кладбище Пер-Лашез попрощались с Оскаром Уайльдом. Смерть этих людей означала конец Викторианской эпохи – впрочем, мне кажется, что в радушной эдвардианской Англии, где в решении государственных вопросов не обходились без затяжки доброй сигарой, Уайльду жилось бы вполне уютно. И, если в последние несколько лет Викторианской эпохи лондонская жизнь была тягучей и монотонной, то после она на какое-то время засверкала великолепием светских вечеров, может быть, и уступавших в помпезности французским раутам времен Луи-Филиппа, но по духу во многом с ними перекликавшихся. Устраивались балы, один роскошнее другого; дамы водружали на голову пучок перьев точь-в-точь как на гербе принца Уэльского и волочили за собой длинный, в несколько саженей, трен.

Жизнь в эдвардианскую эпоху была исполнена беззаботности и денег особо не просила: иной франт, имея четыре сотни фунтов годового дохода, мог посещать балы недели напролет; ему вполне хватало средств на лиловые перчатки и пришпиленную к лацкану фрака бутоньерку. Билет в театр стоил полгинеи. То был золотой век оперетты. Хористки, следуя примеру юной и задорной комедиантки Конни Гилкрист, впоследствии графини Оркнейской, одна за другой становились женами аристократов.

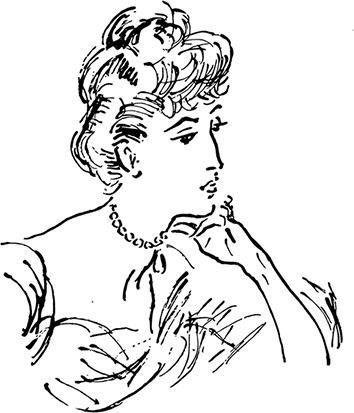

Графиня Т. де С. Э.

У них, как у голубок, пышно вздымалась грудь и округло выпирал тыл

В то время над моей колыбелью склонялись дамы, для которых идеалом фигуры все еще служили песочные часы. Они были затянуты в корсеты, отчего у них, как у голубок, пышно вздымалась грудь и округло выпирал тыл. А на макушке, прямо поверх диадемы, на пучке, обычно торчала шляпка, легкомысленная настолько, насколько может быть легкомысленным произведение искусной модистки: на голове красовался галеон из серого бархата с парусами из серых страусовых перьев, которые плавно колыхались, или же композиция из искусственных цветов и фруктов. Пожалуй, модный дух того времени наиболее ярко и насыщенно воплотился в нарядах тети Джесси, моей крестной; для меня она была и остается первой модницей.

У таких дам, представительниц состоятельной буржуазии, было принято разъезжать в колясках с послеполуденными визитами. Они надевали лайковые перчатки безукоризненной белизны, в руке держали золотую сетчатую сумочку-несессер, где лежал золоченый карандаш, платочек и золоченый бумажник с визитными карточками. Две такие карточки, если хозяйки не оказывалось дома, гостья вручала слуге, предварительно загнув у каждой уголок, – это означало, что визитка оставлена лично ее владельцем, – и экипаж катил по следующему адресу. Свеженасыпанный гравий хрустел под начищенными до блеска колесами; этот звук затихал лишь близ домов, где кто-то болел или умирал: перед ними дорогу по обычаю устилали соломенной циновкой, дабы не беспокоить страдальцев.

Пучок перьев точь-в-точь как на гербе принца Уэльского

Эпоха, когда я родился, то есть эдвардианская, послужила мостиком между застывшей обыденностью Викторианской эпохи и промышленным бумом 1910-х годов. Чем-то она напоминала тяжелый жирный пирог, в который, к счастью, добавили достаточно дрожжей, чтобы он сделался съедобным. Этикет и нравы во многом оставались строгими, а в чем-то сделались мягче; к великосветской пышности вдруг добавилась какая-то перчинка, легкомысленная задоринка. Роскошь перестала быть давящей, стала воздушной и изящной.

Отношение к моде в те годы стало более свободным. И в то же время буржуазия по-прежнему придерживалась строгого викторианского правила: в одежде обязательна индивидуальность, неповторимость. Барышне того времени и в голову бы не пришло порекомендовать подруге портниху – ведь та была кем-то вроде наперсницы или тайного возлюбленного. Скрытность в этих делах доходила до абсурда: нередко, отправившись за платьем, модница затем отправляла своего шофера по другому адресу, дабы замести следы. Уникальность фасонов достигла апогея: если встречались две женщины в одинаковых платьях, это считалось неслыханным позором, причем для обеих в равной степени. Иногда сюжет развивался вполне в теккереевском духе: например, выяснялось, что одна из дам во время вечеринки в загородном доме пробралась в спальню к хозяйке и узнала адрес портнихи. Завистнице это не составило труда: к подкладке наряда всегда пришивалась шелковая бирка.

Широкополые шляпы – куда же без них!

Менялись нравы, и атрибуты уходящего десятилетия – атласные шляпки-токи, парча с узором в виде ирисов или камышей, соломенные канотье и крахмальные льняные юбки – были вытеснены блестками, оборками, кружевами и тюлем, сеточками, пышными боа из страусовых перьев и – куда же без них! – большими шляпами, декорированными цветами клевера и жимолости, перьями райских птиц. Новая мода не просто украшала даму: теперь наряд должен был манить и интриговать почище мантии алхимика, ищущего философский камень.

Современные химики хоть и обзавелись огромными лабораториями, но все же лишились важной части мистической атрибутики, перед которой слепо, но искренне благоговели их средневековые предшественники. Нет тайны – нет и магии. Современные модницы вынуждены активно себя рекламировать, а потому появляться в местах скопления журналистов. Как только произносилось слово «сенсация», дама, о которой это было сказано, волей-неволей должна стать публичной фигурой, знаменитостью, «звездой», за счет которой будут наживаться другие. Говорят, что восторгаться чем-либо возможно лишь издалека, но наш мир слишком тесен.

Конформизм в жизни сулит не только блага. Конформизм посягает на незыблемый закон стиля и моды – закон неповторимости. Мода в прежние времена подпитывалась одним лишь желанием отличаться и выделяться. Сегодня же ее питает совершенно противоположный источник – стремление к стандарту, который воспринимается как нечто спасительное.

Я был слишком юн и потому не мог знать, что десерт «Персик Мельба» был назван в честь знаменитой оперной дивы и что создавший его шеф-повар Эскофье примерно в то же время приготовил к открытию отеля «Карлтон» превосходного цыпленка в шампанском и нафаршировал каплуна сотней с лишним жаворонков, чтобы подать все это королю… Я помню только, что большинство карликовых шпицев в то время носили кличку Понто, терьеры были сплошь Эгбертами, а неуклюжего человека звали недотепой. Еще была игрушка для взрослых – диаболо, вроде песочных часов на шнуре, которые перекатываешь и ловишь при помощи двух палок. У тети Джесси был граммофон с лиловым эмалированным раструбом, напоминавшим диковинный тропический цветок-гигант; оттуда, из цветка, доносились голоса Тетраццини, Альбани и Карузо.

Надев черные лакированные башмаки с серебряными пряжками, мы, дети, отправлялись в школу мадам Шервуд. Там, в танцклассе, нас учили польке и хорнпайпу. Девочки на детском празднике были завернуты в шерстяные шали, а свои бальные туфли – лодочки с бронзовым отливом, на резинке, украшенные маленькой бусиной, – они носили в специальной сумочке. Вечными спутницами девочек были гувернантки: пухлыми пальцами они завивали своим подопечным букли, похожие на рогалики с маслом или трубочки с имбирем, так называемые «слоновьи язычки», которые подавали к чаю или мороженому. Ворота пожарного управления были неизменно выкрашены красным, за ними стояли запряженные белые кони, вышколенные, готовые сорваться с места по первому зову медного колокола. Они неслись по тревоге через город во весь опор, взбрыкивая и раздувая ноздри, словно участвовали в гонках на колесницах. При виде лошадей гувернантки вскрикивали и падали в обморок: они были куда чувствительней, чем сегодня.

Собираясь на неофициальный прием

Сцена в летнем саду после обеда. Матушка в гамаке

Внутри меня, даже когда я стал взрослым, всегда жил ребенок, который привык не рассматривать картину в целом, а подмечать детали. Так, какой-нибудь узор на платье, виденный мною в детстве, мог произвести на меня колоссальное впечатление и сохраниться в памяти до сего дня, как и многие другие детали и цветовые сочетания, вдохновлявшие меня как художника.

Неудивительно, что, когда мать, следовавшая всем веяниям женской моды, окутанная нежнейшим шелком, приходила пожелать мне спокойной ночи, чтобы затем отправиться на званый ужин, я каждый раз был совершенно очарован. Помню, однажды на ее груди я увидел букет искусственных ландышей: он был пришпилен к бледно-зеленому шелковому шарфу. Букет стал для меня внезапным озарением: я даже не подозревал, что ландыши можно так искусно подделать. Так я внезапно узнал, что у матери таких искусственных цветов полный ящик. Собираясь на неофициальный прием, то есть туда, где какой-нибудь бархатный баритон будет петь романс Лэндона Роналда (припоминаю из певцов какого-то Хуберта Айсдейла), она могла заколоть на талии букетик цвета «старинная роза». А если она уходила днем «наносить визиты», то платье украшал огромный букет пармских фиалок. На скачки в Аскот она отправлялась в наряде, украшенном непременно живыми цветами – тремя мальмезонскими гвоздиками, каждая размером сантиметров двенадцать. Крепились гвоздики при помощи розовых картонных кружков с прорезью для стебля.

Мать, как и все хозяйки в то время, давала званые обеды и ужины. В день мероприятия времени уделить внимание своей внешности у нее совершенно не хватало, разве что самую малость, зато все столы были с крайней разборчивостью и вкусом украшены цветами. Центр обеденного стола неизменно украшал шедевр декораторского искусства – душистый горошек, соседствуя с оливками, соленым миндалем, мятными листьями в сахаре и шоколадными конфетами в хрустальной вазе либо на серебряном блюде. Все это означало, что обед парадный: по обычным случаям такое на столе не водилось. На Рождество на столе появлялись консервированные фрукты в хрупких деревянных коробочках: засахаренные груши и сливы, причем, насколько я помню, везли их не из Франции, а откуда-то еще, может, из Швеции или Дании. Еще были банки икры из Риги, а в огромных бело-голубых вазах подавали консервированный индийский имбирь, заказанный в магазине Уайтли или Хэррода.

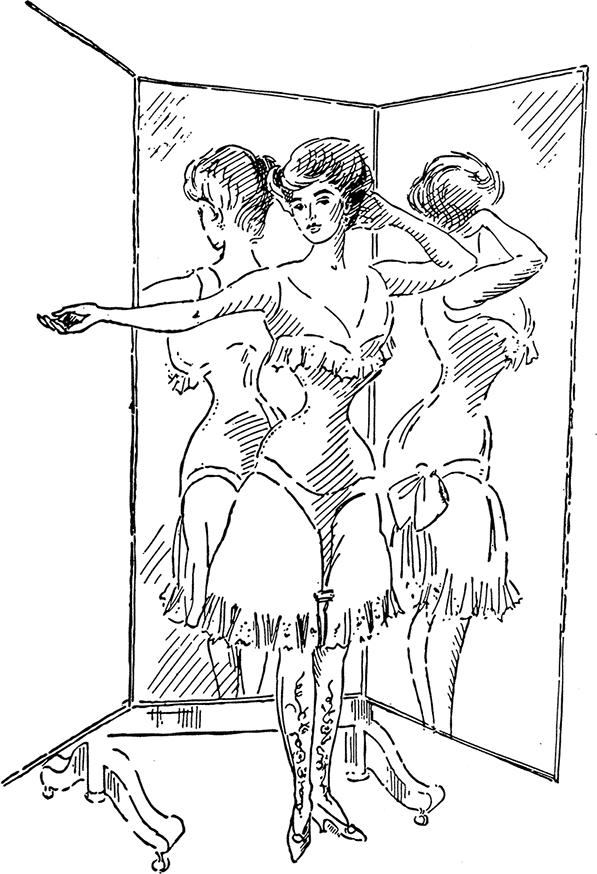

Тогда еще не прошли времена пышных куафюр. У моей матери не было собственной служанки, и она была вынуждена сама делать себе прическу: обычно волосы зачесывались вверх и укладывались по бокам валиками с наполнителем, чтобы держали форму, и украшались янтарем, черепаховыми гребнями или фальшивыми бриллиантами. Обычно по понедельникам она садилась и кропотливо и обреченно укладывала прядь за прядью, локон за локоном и под конец все равно бывала недовольна. Принималась что-то подправлять, укоризненно глядя на себя в зеркало… и все начиналось сначала. Лицо наливалось кровью, руки затекали, и она не успевала не то что к началу – к концу званого обеда.

Еще не прошли времена пышных куафюр

По особо торжественным дням в доме появлялся усатый господин со светло-каштановыми волосами, зачесанными на пробор. Его провожали в матушкину спальню, и там он на синем пламени спиртовой горелки разогревал большие щипцы. Кажется, я до сих пор ощущаю будоражащий аромат паленых волос вперемешку с запахом метила. Он сопровождал доступные одним лишь взрослым удивительные превращения, за которыми я наблюдал как зачарованный. Помню бой заводных часов с регулярными интервалами, поднимавший в доме переполох, и особенно безумие последних минут перед выездом на ужин или в театр. После того как за матерью закрывалась дверь, комната выглядела так, словно по ней прошел смерч: туалетный столик и пол в пудре, стулья и кровать завешаны непригодившимися платьями, аксессуарами и перьями.

В столь же бурный восторг я приходил, когда матушка занималась украшением дома. Иногда это ее занятие совпадало с весенней уборкой – а уж она в те времена была предприятием капитальным: дом нужно было буквально разобрать на части и собрать заново. По утрам дом навещали невидимые сказочные существа вроде гномов – оттирали трубы и испарялись, едва протрешь ото сна глаза. Ковры, картины, зеркала накрывали от пыли холстиной, и на несколько дней доступ в бульшую часть дома закрывался. Убирали едва ли не тщательнее, чем карантинную палату.

Именно весной матушка принималась подбирать новый тон комнат: присматривала материю для штор и подушек на стулья в гостиной или в «библиотеке» (в которой на самом деле книг не было в помине). Однажды даже классная комната стала серо-лиловой – этакое выхолощенное ар-нуво. Весь декор составляли розоватые муслиновые занавески с рюшами и – смелое решение – простые серые обои с розоватой же окантовкой. Из мебели там стояли светлые, покрытые узором под мрамор стулья с высокими спинками: классический вид им придавала резная роза. Позднее, когда мне выпала честь сопровождать мать в походах за покупками на Ганновер-сквер, я становился свидетелем новых, невиданных до сих пор сцен. Я следил, как она перебирает усеянный цветочками кретон, тафту шанжан, лиловый жаккард. Со временем я стал обращать внимание не только на цвет и детали, но и на узор и прострочку – воспитывал в себе тонкий вкус. Как раз тогда «Evening Standard» начал ежедневно публиковать модные эскизы Бесси Аскоф. Они будоражили воображение, и меня трясло от нетерпения, пока я ждал отца, который должен был вернуться домой и принести новый номер. Свежий карандашный рисунок я раскрашивал акварелью или серебряной и золотой красками, пахнувшими очень странно. По выходным Бесси Аскоф радовала читателей изображением дамы в парадном наряде, украшенном перьями, букетом или шлейфом. Или же эскизом дамы в бальном платье, таким точным, что можно было различить каждый завиток вышивки. Особенно хорошо автору удавались розы: пышные цветы с округлой сердцевиной, напоминавшие воздушные или бильярдные шары. Дама, державшая в руках большой букет роз, представлялась мне невестой – все равно чьей. Отец поначалу думал, что я так радуюсь его возвращению домой, но наверняка скоро догадался, что меня интересует только одна газета. Однажды он заявил, что забыл купить «Evening Standard». Я страшно разозлился, потому что не понимал, как можно столь безответственно отнестись к такому важному делу. На следующий день мне сказали, что мисс Аскоф взяла отпуск и колонка с ее творениями некоторое время выходить не будет. Как выяснилось позже, ничего подобного не случилось, просто мои родные нашли нужным положить конец нервическим припадкам своего чада. Рисунки Бесси Аскоф, по их убеждению, творили со мной неладное.

Философы говорят, что, взрослея, мы все больше впадаем в детство. Я по-прежнему оставался ребенком, когда со смертью короля Эдварда ушел в небытие и великолепный век – возможно, не навсегда, но я, по крайней мере, до его возвращения не доживу. Счастлив, что родился в эдвардианскую эпоху: во всем происходившем тогда ощущался порядок и стабильность. Этой эпохе удалось взрастить во мне простые ценности и привить изысканный вкус, которым я, сознательно или бессознательно, руководствуюсь всю жизнь.

Назад: Вступление

Дальше: Глава II Первая модница: история тетушки Джесси