Глава VIII

О прекрасных и обреченных

За те годы, что мне довелось прожить, ни одной эпохе не досталось стольких обидных, гадких оплеух и едких насмешек, сколько 20-м годам. И совсем немногие мои современники склонны, как я, считать это десятилетие одним из самых ярких и важных в нашей истории. Анализируя это время, можно обнаружить множество параллелей с нашим, также послевоенным, беспокойным и противоречивым. В литературе тон задавало первое «потерянное поколение». Многие решили строить свою жизнь на переменчивых ложных ценностях, или материальных и эпикурейских, или исполненных детских мечтаний. Как и сегодня, женщины стриглись коротко. С юбками иначе: тогда они укоротились до колена, теперь же, напротив, предпочтение отдается длинному подолу – видимо, просто потому, что в период с 1914 по 1918 год такого затишья в моде, как в годы Второй мировой войны, не случилось. Красота в мире была всегда; я убежден, что на самом деле стиль и мода неприличными не бывают: если женщина соответствует стандарту, принятому в определенный период, она обретает особый шарм и убежденность в том, что поймала дух времени. Следуя моде, внутренне ощущая ее неразрывную связь с эпохой, она творит свою судьбу.

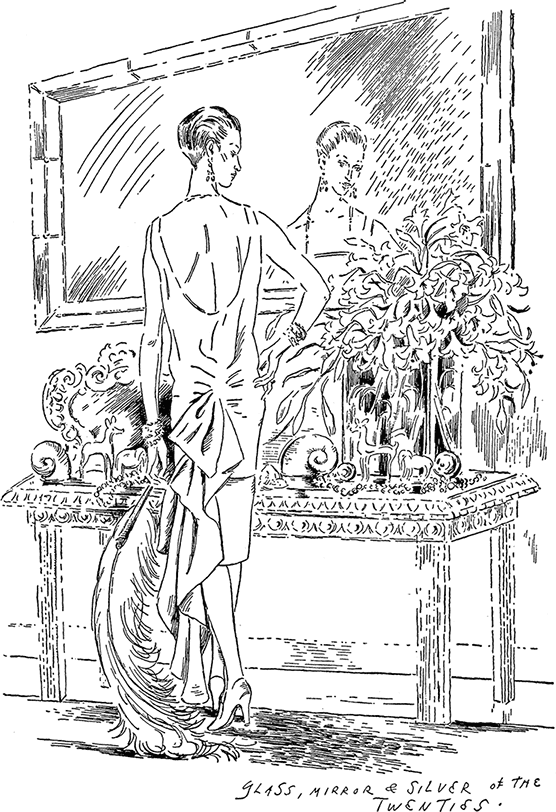

20-е годы для меня исполнены бесконечного очарования. Пролистывая журнал мод 1926-го или 1927 года, мы прежде всего поражаемся той простоте, с которой иллюстратор изображает шикарных женщин в платьях-коконах, изящно сжимающих в пальцах длинный мундштук. Коротко подстриженные волосы скрывает шляпка-колокольчик, по рукам струятся сверкающие цепи, с ушей свисают длинные, как цветки фуксии, серьги – вот зарисовка той эпохи.

Правда, обычно эта эпоха вызывает у нас более опасные ассоциации: пьеса «Зеленая шляпа», немой фильм «Наши танцующие дочери», самогонный джин, мото– и авиаспорт, бесшабашное мальчишество, гангстерские разборки, распутство. Мы забываем, что это была эпоха творчества. Мы без труда назовем целый список имен – это будут писатели, художники, театральные и киноактеры, оставившие ярчайший след в искусстве. В литературе в это время блистали Хаксли, Вирджиния Вулф, Форстер, Фицджеральд, Фолкнер, Хемингуэй и Торнтон Уайлдер, на экране – Грета Гарбо, Глория Свенсон, Чарли Чаплин; равных им звезд с тех пор на небосклоне не появлялось. В искусстве царил дадаизм, Пикассо увлекся кубизмом, творили Пауль Клее, немецкие экспрессионисты и Константин Бранкузи. В спорте пришла пора теннисистки Сюзанны Ленглен, выходившей на корт в шикарнейшем наряде – алом тюрбане и тунике до колен. Театральные подмостки принадлежали Ноэлу Кауарду, Гертруде Лоуренс, Хелен Хейз, Пиранделло и Юджину О’Нилу, сумевшим как раз в эти годы явить миру свой талант – писательский либо актерский.

Америка тогда засматривалась на картинки из жизни чернокожего Гарлема в «Vanity Fair», которые выходили из-под пера Мигеля Коваррубиаса. Карл ван Вехтен совсем недавно написал свой «Негритянский рай». На всю страну гремел бродвейский мюзикл «Дрозды», манил огнями клуб «Коттон» – словом, негритянские мотивы были повсюду. Люди приезжали в Гарлем к полуночи, наводняли ночные клубы и отдавались вихрю сложнейших новомодных танцев, которые в этом антураже казались весьма органичными. Гостям хватало сил до самого рассвета. Джаз в упрощенной, популяризированной форме пользовался у белых небывалой популярностью, теперь же многие из них спешили приобщиться к джазу подлинному, исконному. В богатые дома приглашали чернокожих наставников, чтобы они учили чарльстону и блэк-боттому. Медленно и неуверенно гарлемская лихорадка охватила весь Нью-Йорк и перекинулась на Париж; открылись черные клубы на Монмартре, стало модным заключать смешанные браки. Негритянская мода брала верх над белой: одежда чернокожего населения Америки стала образцом для подражания.

В интерьерах все больше ощущалось влияние Китая: комнаты в домах были завалены безделушками всех эпох и династий – от Мин до Тан. Были здесь и ширмы из лакированного дерева, за которыми скрывались лакированные же кофейные и сервировочные столики, иногда даже стены были «под лак». Фигурки китайцев поддерживали абажуры в форме пагоды, здесь же стояли толстостенные банки от эдисоновского аккумулятора, из которых торчали позолоченные цветки лотоса, или широкие вазы с сушеными цветочными бутонами, на которых красовались выполненные золотой краской штрихи. Пол был, как правило, устлан парчовыми подушками, украшенными по краям декоративными – из ткани и ваты – виноградными гроздьями.

Подмечено, что облик женщины меняется до неузнаваемости всякий раз, когда случается война. После Французской революции к власти пришли свободные греческие туники; своя мода, так называемый нью-лук, возникла после Второй мировой войны, а что касается войны 1914 года, то в представлениях о женственности произошли коренные перемены. Прежде всего они коснулись силуэта: он стал прямым, возникла мода на плоскую грудь, и едва ли это объяснимо лишь кубистскими тенденциями в живописи или творчеством Фернана Леже, сплетавшего орнаменты из труб. Модернизм стал отчетливо проявляться в моде начиная с 1918 года.

Отчасти вестницей грядущих перемен стала уже упомянутая супруга Вернона Касла, но ее нововведения были лишь тенью более радикальных преобразований, в результате которых престол с полным правом заняла Коко Шанель. Благодаря ей женщина XX века совершенно перестала быть похожа на женщин прошлого, теперь полностью преданного забвению; наряды этого времени не содержат элементов иных времен. Пышность и великолепие казались атрибутами эпохи королевы Анны, давно почившими вместе с ней.

Если еще 30 лет назад на одну юбку уходило 10 метров материи, то теперь хватало одного. До Шанель ни одному модельеру не удавалось убедить клиента в том, что выглядеть скромно куда выгоднее, чем вычурно, – ровно с таким подтекстом вводила Коко свою новую униформу. На смену корсетной роскоши пришло стремление к простоте, удобству и свободе.

Обычно появление этого фасона связывают с послевоенным расцветом женской эмансипации. В 1920 году появились суфражистки. Новые лозунги подкреплялись в том числе и нарядами. Добившись равенства перед законом, в экономике и политике, женщины тут же стали стремиться выглядеть как мужчины, и это стремление Шанель вовсю поощряла. Дамы эдвардианской эпохи, может, и обладали роскошной внешностью и точеной фигурой, но одно им было совершенно чуждо: стремление выглядеть молодо. Идеалом нового времени стал юный мальчишеский облик. Лилиан Рассел, блиставшая в пышном платье, теперь стала изгнанницей. Подолы юбок, будто столбик термометра на солнце, поднимались все выше и выше, волосы теперь стригли «под фокстрот» или «под мальчика», все короче и короче, шляпки все более походили на колокольчики. Наконец, к концу 20-х годов утвердился приоритет в одежде, строже которого был только стандарт формы для заключенных. Интересно, что восьмилетнюю девочку, модную светскую львицу, барышню 18, 20 или 58 лет одевали по большей части одинаково.

Ларошфуко однажды заметил, что в искусстве стареть преуспели немногие. Дело в том, что в 20-е годы в этом искусстве не было никакой надобности: тогда женщины только и делали что молодели, как будто под влиянием моды время пошло вспять.

Женщиной нового времени в полной мере была герцогиня Пеньяранда, испанская красавица, появлявшаяся на публике в короткой белой жакетке с глубоким овальным вырезом и юбке, едва доходившей до колен. На ногах у нее были кремового цвета чулки и белые атласные туфли на каблуке высотой шесть дюймов, острее толедского клинка. Лоснящиеся волосы были туго перехвачены и стянуты в пучок, как у матадора. Цвет лица у герцогини очень шел к чулкам: от испанского солнца оно было смугло-коричневым, как йод. Улыбаясь живо и ярко, она обнажала два ряда жемчужных зубов – в дополнение к тем жемчужинам с голубиное яйцо, ожерелье из которых украшало ее шею. Эта бескомпромиссная простота – загар, белое платье – подчеркивалась идеально прямой осанкой и оставляла неизгладимое впечатление.

Герцогиня Пеньяранда представляла довольно обширный круг женщин, предпочитавших самостоятельно придумывать фасоны, на которые потом заглядывались модельеры, – именно так, и никак не наоборот. Будучи наделены вкусом, оригинальностью и несомненным художественным чутьем, а также имея кое-какой доход, такие женщины любую свою фантазию легко превращали в произведение искусства.

В этом кругу женщин нового типа особенно выделялась миссис Реджинальд Феллоуз, всем известная как Дэйзи. Наполовину американка, наполовину француженка (вторая, галльская половина в ней явно преобладала), она большую часть времени прожила в Париже, время от времени совершая путешествия на другой берег Ла-Манша. Это была весьма известная особа и первая модница, с той оговоркой, что модницы склонны часто менять гардероб, она же, напротив, сумела приучить себя к простоте и тем самым покорить весь мир. Дамы шипели от зависти: днем и вечером она могла появиться в одном и том же платье. Пальто с блестками и смокинг мужского покроя – все это придумала Дэйзи Феллоуз. Смокинг с зеленой гвоздикой в петлице она надевала часто и охотно, и неудивительно, что вскоре он поистрепался. Но в любом наряде, на любом торжестве Дэйзи Феллоуз выглядела традиционно подтянутой, лощеной, элегантной. Волосы, независимо от длины, были гладко зачесаны или собраны в пучок. Она была само спокойствие и степенность, будто только что сошла с борта личной яхты (которая у нее наверняка имелась).

Особое удовольствие Дэйзи Феллоуз получала, выставляя окружающих женщин круглыми дурами: на приеме в гуще блистательных нарядов она одна появлялась в простом льняном платье. Таких льняных нарядов, несмотря на простоту кроя и полное сходство, она в своем гардеробе имела десятки, разных цветов, с декором из самоцветов: манжеты были усыпаны изумрудами, горловина – корундами, воланы – бриллиантами. Драгоценности она надевала даже с пляжным костюмом. В то время как на скачках конкурентки облачались в широкополые шифоновые или легкие соломенные шляпы, из которых торчали фонтаны перьев, Дэйзи Феллоуз нередко замечали с непокрытой головой. В результате неизбежно казалось, будто остальные излишне тепло, не по погоде одеты. Миссис Феллоуз явно нравилось примерять на себя «образы», хотя рождались они непоследовательно, будто в вихре маскарада. В час, когда самые шикарные из женщин, роскошно одетые, съезжались на очередной коктейль в урчащих лимузинах, она в аккуратном плаще и юбочке шла пешком, наслаждаясь теплотой вечера и направляясь на угол Вандомской площади, где ее ждал тайный кавалер. Пикантная картина, не правда ли? Однажды, когда ее представляли в Букингемском дворце, Феллоуз твердо решила, что принятые по такому случаю у дам белые и пастельные тона ей категорически не подойдут. Она часто облачалась в траур: как у всякой француженки, у Дэйзи было весьма разветвленное родословное древо, беглого взгляда на которое ей хватало, чтобы понять, что за очередной родственник – седьмая вода на киселе – скончался, ничуть ее не опечалив. Так и на сей раз она, обсудив вопрос похорон, поспешила ко двору в блестящем черном платье с рискованно коротким подолом и черным треном, украсив прелестную головку подобием эмблемы принца Уэльского – тремя черными страусовыми перьями.

Однажды, придя на вечеринку с танцами в черном тюлевом платье, обильно украшенном страусовыми перьями, она попала в ситуацию, для дам чрезвычайно неловкую, хотя и нечасто случающуюся: другая гостья была точно в таком же наряде. Дэйзи и бровью не повела. Она прошлась по залу, побеседовала с гостями, где-то раздобыла ножницы и срезала с платья все перья. Когда ее пригласили танцевать, она решительно сжала в кулак пучок срезанных перьев и принялась обмахиваться им, будто веером, – да, выходить с честью из трудных обстоятельств она умела.

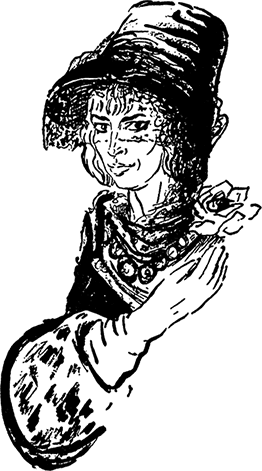

Прошу прощения у «безликого Фредди», что позаимствовал его набросок миссис Реджинальд Феллоуз

Экзотические мотивы в моду 20-х годов проникли прежде всего благодаря принцессе де Фосиньи-Люсинж, которую многие знали как Баба. Эта удивительно интересная личность по праву заняла свое место среди наиболее эксцентричных людей поколения. Влияние этой женщины ощущается до сих пор. Она родилась в Англии и до замужества носила фамилию д’Эрланже. Рыжеволосую мать ее в Англии знали как художницу по интерьерам, и в их фамильном доме на Пикадилли (когда-то давно, кстати, принадлежавшем лорду Байрону) водились стеклянные шары, цветки, сделанные из ракушек, мебель из перламутра и удивительные модные приспособления, по дешевке приобретенные у торговцев на Каледония-стрит. Сама того не сознавая, Баба умела творить чудеса, причем с самого детства. На прогулку по Лондону ее выводила не типичная английская няня, а турок-мамелюк в цветном халате с тюрбаном на голове, державшийся как ее личный паж и следовавший за ней повсюду. Платья у девочки были сплошь златотканые – впоследствии в таком платье, как писала пресса, «из литого золота», она выходила замуж за принца Жан-Луи де Фосиньи-Люсинжа.

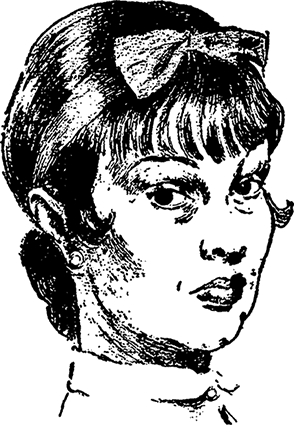

Баба чем-то напоминала арапчонка. На лице с заостренными чертами всегда лежала чуть заметная печать тоски. Глаза внизу были густо подведены черным, длинные ногти выкрашены темно-красным лаком. Молодая и красивая, она даже на залитом солнцем пляже умудрялась предстать женщиной-загадкой. Она часто надевала на голову феску – плосковерхую шляпку без полей, вроде тех, с которыми сидят попрошайки, а к костюму прикалывала виноградные гроздья из драгоценных камней.

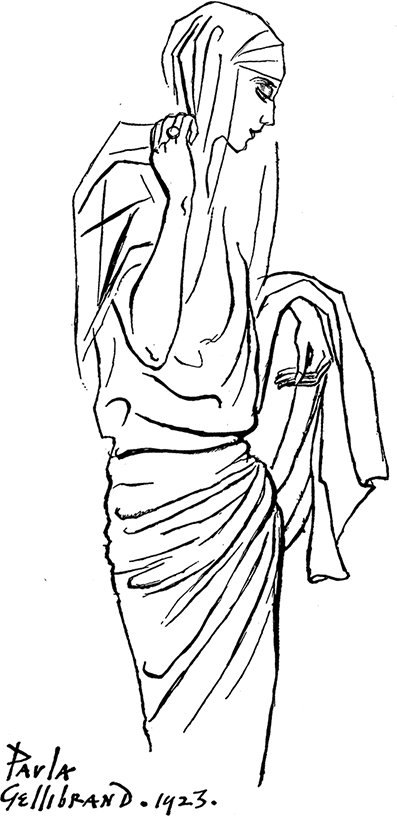

В юности Баба Люсинж была почти неразлучна с Полой Геллибранд – красавицей, которую вывела в свет мать принцессы. Пола по натуре была барышней искренней, почти как воспитанница пансиона, но по прихоти судьбы родилась фантастически красивой и утонченной. Огромные синие глаза, окруженные темно-бежевым ореолом, выглядели всегда томно, как будто она щедро накладывала косметику.

Голова Полы имела идеальную овальную форму, и это превращало ее в героиню картин Модильяни. Руки у нее были необычайно длинные и гибкие, волосы золотистые, кожа бледная – в общем, девушка выгодно контрастировала с роковой восточной красавицей Баба. Попав под влияние принцессы, Пола превратилась в даму еще более экзотическую: веки покрывала вазелином, носила нянюшкин чепец, а на собственную свадьбу нарядилась монахиней.

У Баба была еще одна подруга – мадам Лилия Ралли, тщедушная гречанка, разбиравшаяся в моде не хуже парижанок. Всякий раз, когда Париж провозглашал новые законы стиля, она демонстрировала их в своей индивидуальной редакции. Не каждый, создав образ, способен ему следовать, но если говорить о мадам Ралли, то ее отличали безошибочное чувство стиля, жизнерадостность и твердый аналитический ум. Она твердо решила, что платья она станет носить простые, но к ним должно прилагаться множество аксессуаров, украшений и причудливые шляпки. Среди всех знакомых мне женщин никто не одевался лучше ее: во что конкретно она была одета, за 25 лет не запомнил никто, но никто не сомневался, что выглядит она потрясающе. Только людям, высочайшей волею допущенным в чертоги моды, дано по достоинству оценить случайно доставшийся Лилии Ралли дар и свойственную ей скрупулезность в мелочах. Вот наглядный пример того, как она чувствовала игру контраста: время от времени меняя цвет волос, она принципиально не красила ногти лаком, да и в целом косметикой пользовалась изредка и умеренно, повинуясь настроению.

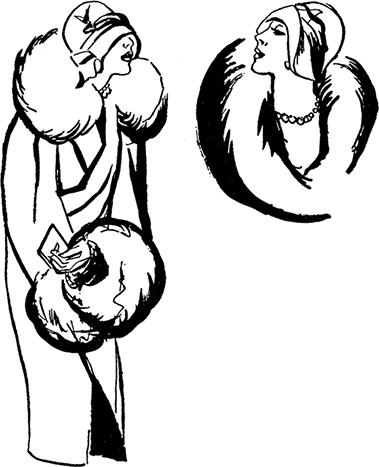

Мода на все крупное, большое появилась благодаря леди Ии Абди. В ней было шесть футов роста; она любила носить соболью накидку до пола, фетровые шляпы с широченными полями, лишь слегка прикрывавшими роскошные белокурые волосы, блеск которых подчеркивало длинное бархатное платье. Она всячески подчеркивала свой высокий рост.

Говоря об экзотических дамах, трудно обойти вниманием маркизу Казати, бледную как смерть, рыжеволосую и черноглазую: зрачки ее были огромными от настоя белладонны, она не только подкрашивала глаза черной тушью, но и обклеивала по окружности черной пленкой. Уроженка Милана Луиза Амон вышла замуж за Камилло Казати, потомственного псаря, заядлого охотника, председателя римского жокейского клуба; в среде охотников-аристократов ее поначалу сочли серой мышью, которая всегда и во всем будет покорна мужу. Никто не мог и представить, как эта барышня преобразится: мышиная шевелюра станет огненной, ресницы станут длиной с павлиньи перья. Фасоны нарядов она придумывала себе сама: удивительным образом соединяла лоскуты искусственного меха, голову туго обматывала кружевами и шелком, так что она напоминала кратер потухшего вулкана. Луиза приобрела себе раба из Туниса по имени Гарби, экзотический наряд которого стремился к полному отсутствию такового. Она стала жить на широкую ногу, так что к ее дому на улице Пьяменти выстроилась очередь из самых знатных гостей. На обеде, который она давала для принцессы Мюрат в честь канонизации Жанны д’Арк, случился скандал: одного из гостей уличили в шулерстве. Обстановка, где проводили досуг представители итальянских аристократических домов, была весьма экзотической: по гладкому каменному полу ползали змеи, а однажды в салоне гости обнаружили большую коричневую обезьяну. «Как можешь ты держать с собою рядом это отвратительное зловонное создание!» – жалобно воскликнула знакомая. Маркиза в ответ вытащила из вазы ветку темной сирени и просунула сквозь прутья золоченой обезьяньей клетки, и обезьяна ухватилась за стебель. «Теперь видишь, – торжествующе произнесла она, – какая прелесть! Она как будто сошла со старинной китайской картины».

Маркиза Казати. С благодарностью Больдини, 1909 год

Вкусовые предпочтения маркизы Казати нельзя назвать в чистом виде чудачеством. Действительно, у нее в доме стремление к красоте неизбежно брало верх над соображениями удобства, но в этой пустоте, в этом обилии алебастра (повсюду стояли огромные, подсвеченные изнутри вазы, заполненные розами, – прообраз современных торшеров с алебастровыми абажурами) ощущалась какая-то солидность. Кроме того, светильники у нее помещались также в шарах из янтаря или горного хрусталя. Она также приобрела Розовый дворец в парижском пригороде Ле Везине, ранее принадлежавший графу Роберу де Монтескье, а несколько позже воссозданный на авеню Фош маркизом Бони де Кастелланом: женатый на дочери американского финансиста Анне Гулд, он регулярно устраивал там роскошные званые вечера. Купленный дворец маркиза Казати обставила так, чтобы он соответствовал ее экзотической натуре. Всю жизнь она провела в поисках прекрасного. Однажды, позвонив по телефону другу, пригласила его отправиться с ней за покупками, поскольку ей вдруг захотелось «чего-нибудь оранжевого». Весь день маркиза только и делала, что ходила и бормотала: «Я же точно знаю, какой мне нужен цвет!» Заглянув в добрую дюжину лавок, где продавали материю, камни, краски (в общем, все, кроме конечно же апельсинов), они так ничего и не нашли, но маркиза не сдавалась, и под конец дня в антикварном магазине вдруг набрела на рыжий эмалированный портсигар от Фаберже. Только тогда она, довольная, вернулась домой.

Из головных уборов в ее гардеробе имелись шляпки с верхом из тигровой шкуры, а также корзина из золотой бумаги, которую, перевернув, можно было носить на голове. Все это было оторочено кружевами и надевалось к бархатному платью с длинным треном. Однажды – дело было лютой зимой – я пригласил ее в деревню, она приехала в золотых плоских туфлях и фланелевых брюках, а голову ее украшала огромная ковбойская шляпа.

На балах-маскарадах маркиза Казати превосходила самое себя: костюмам ее позавидовал бы сам великий фантазер Леон Бакст. Во время одного из выходов ее сопровождал слуга-негр, которого она распорядилась покрыть золотой краской; в другой раз она вошла в зал, ведя на цепи леопарда. Самой масштабной из ее маскарадных идей, однако, не суждено было воплотиться в жизнь. На этот раз бал давал граф Этьен де Бомон; маркиза твердо решила, что нарядится в костюм святого Себастьяна, причем электрифицированный: на ней будет кольчуга, утыканная сотнями стрел, и в момент, когда она входит в зал, эти стрелы должны заиграть огнями. Утром накануне бала она прибыла в поместье графа де Бомона и с разрешения хозяина вместе с многочисленными слугами и электриком заняла боковой флигель. Из багажа помимо всего прочего у нее были плитки для кипячения воды: она любила, покуда продвигаются приготовления, выпить чашку-другую чая или кофе. Наконец макияж был готов, волосы украшены многослойным нимбом; маркиза облачилась в трико, на нее надели доспехи, застегнув на висячий замок. Но едва дали ток, как случилось непоправимое: костюм, который должен был засветиться мириадами огней, закоротило, от удара током маркизу швырнуло вверх и перевернуло через голову. Ту вечеринку она пропустила, отослав де Бомону лаконичное письмо: «Milles regrets» («Тысяча сожалений»).

Однако сказать, что маркиза о чем-то жалела, нельзя. По части финансов она всегда была слаба: когда у нее закончились средства, а нужно было оплатить услуги гондольера, она подарила ему жемчужный браслет. Неудивительно, что, промотав не одно, а несколько состояний, она в конце концов осталась без гроша в кармане (если не считать скудной помощи от пары преданных друзей) в стране, которая теперь воевала против ее родины. Лишившись солнца, тепла и прежней роскоши, маркиза тем не менее умудрялась жить интересно и ярко.

Маркиза Казати

Вид обнищавшего и опустевшего Лондона не сломил ее духа: туфли истоптались, завязки на шляпке порвались, но манеры по-прежнему были безупречно величавыми. Будучи осведомлен о высоких качествах маркизы, я однажды попытался у нее узнать, кто из женщин, по ее мнению, одевался лучше всех. «Сесиль Сорель, – невозмутимо ответила маркиза, – никто из ныне живущих дам не разбирается в нарядах так, как она. Начиная с 80-х годов XIX века она всегда точно знала, что нужно носить, причем не просто умела выбрать достойный наряд, а могла, взяв в руки иглу, нитки и ножницы, любой наряд превратить в достойный».

Как-то зимой, во время войны, я отправился к ней в тот самый старый байроновский дом на Пикадилли, намереваясь позвать к себе отобедать. Оказалось, в бывшем особняке теперь устроили квартиры; маркиза находилась в своей комнате на верхнем этаже, сидела у стола и мазала веки темной пудрой. На ней, как и много лет назад, был костюм из полубархатной ткани.

«Прежде чем я уеду, надо спрятать эту электропечь, подарок друга. Уберем с глаз долой – соседи не узнают и не выставят мне счет за перерасход электричества». Она открыла буфет, и моему взору предстала картина полного упадка: старые искусственные цветы, несколько сломанных часов, бутыли с метиловым спиртом.

«Ужасный сегодня день. Куда ни глянь, всюду дьявол», – пробормотала она, возясь с ключами.

Когда мы приехали ко мне, она скоро отогрелась и заулыбалась довольно, как дитя. «Давайте же наслаждаться всем, что нас окружает! Вот добрый стакан хереса – редкость в наши дни… камин… а как прекрасен этот запах розмарина!» И она гордо, будто королева, вскинула голову, жесты стали резкими и смелыми. Кипучий упрямый дух вдруг облагородил этот чепец-корзину из черного атласа и превратил потрепанную матерчатую розу в прелестный аксессуар. Передо мной сидела величайшая из женщин, которая, благодаря воле и мужеству смогла вознестись над заурядностью, сумела в бедности найти благородство.

Лили Лэнгтри. Во времена короля Эдварда по земле бродили женщины-исполины

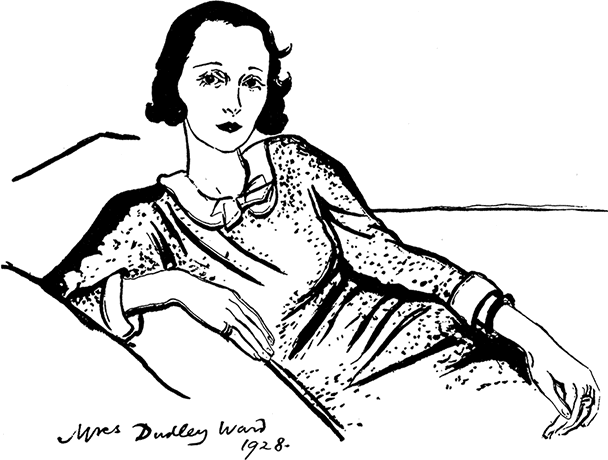

В противоположность дамам вроде маркизы Казати, с одной стороны, ставшим в 20-е годы «белыми воронами», с другой – отразившим черты поколения, пусть и самые странные, Дадли Уорд, как и герцогиня Пеньяранда, полностью воплощала в себе идеалы красоты и шарма, свойственные новому времени. Появись она в лондонском свете двадцатью годами раньше, все вокруг сказали бы, что она похожа на недокормленного мальчика-посыльного: в эпоху короля Эдуарда по земле ступали крупные женщины. Элис Кеппел, Лили Лэнгтри, Максин Эллиот, когда-то проплывавшие по Гайд-парку мимо статуи Ахилла, были дамы рослые, как кельтские воительницы, как ожившие фигуры с кораблей викингов.

К тому моменту, как внук короля Эдуарда вырос и стал принцем Уэльским, идеальные женщины прошли полный цикл эволюции, они успели уменьшиться в размерах и стать скорее не «выпуклыми», а «вогнутыми».

Среди них наибольшим обожанием пользовалась конечно же миссис Дадли Уорд. Таких, как она, в истории прежде не было: по части привлекательности с ней не могли бы тягаться даже древние Юноны с точеными фигурами. Природа одарила ее уникальным сочетанием: очарованием девочки-подростка и утонченностью шестнадцатилетней барышни. Фигура ее была как у студента-гребца, а ладони большие, как у героя «Над пропастью во ржи». Она делала стрижку «фокстрот» и носила в основном пиджачные костюмы в клетку, иногда вставляя в петлицу цветок садовой гвоздики. Вынув папиросу из золотого портсигара, она сначала ею по нему слегка постукивала, и при этом начинали звенеть золотые цепочки браслетов. Только после этого она закуривала, и возникало впечатление, это подросток, который всем хочет показать, что научился курить как большой.

Впрочем, такие мужские повадки в духе Весты Тилли были напускными, а под ними скрывался колоссальный женский шарм. Вечером наш мальчишка-посыльный вдруг облачался в красно-белое льняное платье, в волосах появлялся красный бантик. Сопровождали миссис Уорд одетые в тон малолетние дочери. У нее были огромные, как две улитки, глаза с застывшим в них вопросом, лицо – как у фарфоровой розово-белой куклы, голосок тонкий и пронзительный. Если мужчине посчастливилось оказаться рядом, ему казалось, будто она целиком им поглощена – мало того, нуждается в его защите. Главный секрет ее шарма состоял в том, что, несмотря на юность, на бесхитростный характер, деловитость и неприятие всего напускного, в ней было что-то трагическое. Взгляд ее был как у молодого олененка и вызывал легкую оторопь; когда она смеялась, казалось, что ее улыбка вот-вот сменится гримасой ужаса; даже в голосе звучал какой-то надрыв, на который неизменно отзывались струны сердца.

Миссис Дадли Уорд

У госпожи Дадли Уорд появился миллион подражательниц. Особенно значительное влияние она оказала на американское общество: манеры, свойственные ей, сегодня воспринимаются как типичные для американки. Послушайте, как визгливо переговариваются, гуляя с внуками, молодые бабушки, у которых в крашеных хной волосах прячется детский бантик; все они – карикатуры, пародии на уникальнейший персонаж, созданный этой женщиной. Она была настолько современной личностью, что, не будь она столь умна и не умей достойно принимать все превратности судьбы, кто-нибудь непременно одарил ее советом наподобие того, который дала герцогиня в «Идеальном муже» другой героине – Мейбл Чилтерн: «Вы очень современная девица, Мейбл. Пожалуй, даже чересчур современная. А это опасно. Можно вдруг выйти из моды».

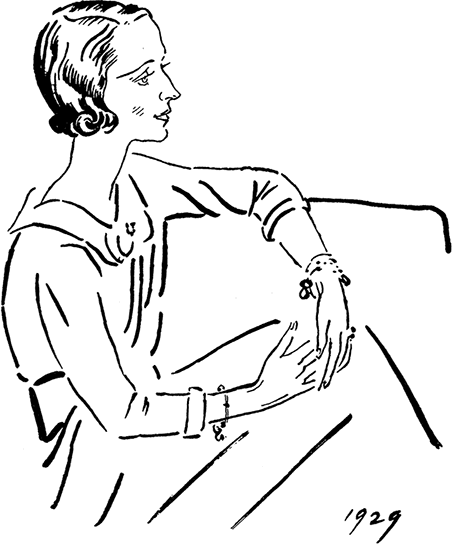

Не менее «современной» была и Анита Лус; образ и ее героини из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок», несомненно, надолго войдет в историю американского кино. Еще молодой девочкой, миниатюрной, компактной, она обнаружила, что ей не так-то просто выбрать себе одежду. На старых фото, где ее лоснящиеся черные волосы собраны в косички, она выглядит так, будто вконец устала от драпированных бархатных и плюшевых шляпок, широких плащей, юбок, горжеток и муфточек – словом, от фасонов, запечатленных в первых немых фильмах. Но пришли 20-е годы, а с ними и новая мода, и тут уже Анита Лус смогла развернуться, стать собой. Она постриглась под мальчика, надела матроску и впредь за платьями и головными уборами стала ходить в детский отдел. Одежда ее всегда была аккуратно накрахмалена, как у ребенка перед прогулкой, набриолиненная челка аккуратно уложена; на ремешках сверкали пряжки, сумка походила на школьный ранец, к тому же на голове была широкая бескозырка, а на рубашке – воротник, как у Питера Пэна. Словом, милее Аниты не было в целом свете. Она придумала собственную грамоту моды; она подчинялась этим правилам беспрекословно и всегда, и по части шарма с ней уже никто не мог соперничать.

Анита Лус, 1952 год

Появилась в 20-е годы и еще одна яркая американка, женщина-призрак – госпожа Кэрролл Карстерс. Она на долгие годы сохранила модную в ту пору фигуру и осанку: округлые плечи, соблазнительно манящие бедра и острые локти, которые было позволительно класть на стол. Совершенно прямые волосы плотно прилегали к голове, как атласный чепчик. Шляп она не носила – разве что шапочку-колпачок, сильно сдвинув ее на затылок. Вечерние ее наряды представляли собой различные сочетания блузки и юбки, впрочем, зачастую сшитых из плохонькой ткани.

За пределами круга этих законодательниц мод в 20-е годы вращались барышни из семейств нуворишей. Они танцевали чарльстон, любили кроссворды и отличались на удивление дурными манерами: дело в том, что в их среде грубость и неотесанность приветствовались. Некоторые юные обеспеченные дебютантки вели себя слишком напористо, любили подшутить над подругами и общались между собой на особом жаргоне эгги-пегги, или «поросячьей латыни», в присутствии тех, кому войти в их круг не дозволялось. Если вдруг вблизи появлялся нежелательный гость мужского пола, они вначале некоторое время дружно молча рассматривали его, а затем разражались презрительным хохотом. Если на вечере танцевали прекрасные классические танцы, то эти «штучки» тут же уезжали в модный клуб. На вечеринку они нередко прибывали, тараня своими мощными авто узорчатые кованые решетки, ломая ворота, сшибая каменные столбы. Одной горячей барышне даже удалось разнести таким образом дно декоративного пруда. Это горластое, развязное, наглое молодое племя было своего рода передовым отрядом, задачей которого было разрушить общественные устои. Нынешним молодым людям нормального воспитания опасаться нечего, они достаточно самостоятельны и независимы в суждениях.

Но тогда эта фривольно-экзальтированная атмосфера возникла, несомненно, под влиянием театра. В конце 20-х годов голоса молодых барышень, прежде нежно ласкавшие слух, погрубели от табака, сделались каркающими, надтреснутыми. Мужчины переняли утрированно рубленную манеру сценической речи, свойственную тогдашним известным, уверенным в своей неотразимости актерам, и во всем остальном также им подражали.

Теперь стало модно рассуждать в одинаковом тоне о делах и любовных историях, перемежая сплетни и исторические факты и сдабривая всё джазовым жаргоном, или, скажем, обсуждать архитектурные шедевры вроде мемориала принца Альберта, то и дело упоминая латинские названия растений. Влияние Ноэля Кауарда распространилось не только на Лондон, оно простиралось до Риксмансворта и даже до Пуны в Индии: бравые капитаны и полковники охотно перенимали постмодернистскую эстетику, получившую название «кэмп», и на досуге без конца сыпали именами исторических личностей от Жанны д’Арк до Мерлина – всё у них было «прелестно». В моду входили одобрительные высказывания вроде «мрак» и «жуть». Мужчины, вне зависимости от статуса, стремились подражать Ноэлю Кауарду, нося атласную облегающую одежду, делая идеальные стрижки, манерно держа сигарету, либо телефонную трубку, либо бокал с коктейлем.

Провозвестницей новой моды среди представительниц прекрасного пола была Гертруда Лоренс. Не будучи наделена от природы особой красотой, она, однако, сумела сделаться привлекательной в глазах мужчин. В ней в значительной мере воплотились дух и характер эпохи. Вся она была удивительным образом соткана из противоположностей. Голос ее был как мед, но мед слегка засахаренный. Загар успешно камуфлировал грубые, несколько обезьяньи черты ее лица. При этом платья она предпочитала длинные и просторные: они как нельзя лучше подчеркивали очертания ее тренированного тела. Чем более закрытым был наряд, тем более вызывающе он на ней смотрелся. Куря сигарету, она всем своим видом показывала, будто только что встала с постели и желает поскорее туда вернуться.

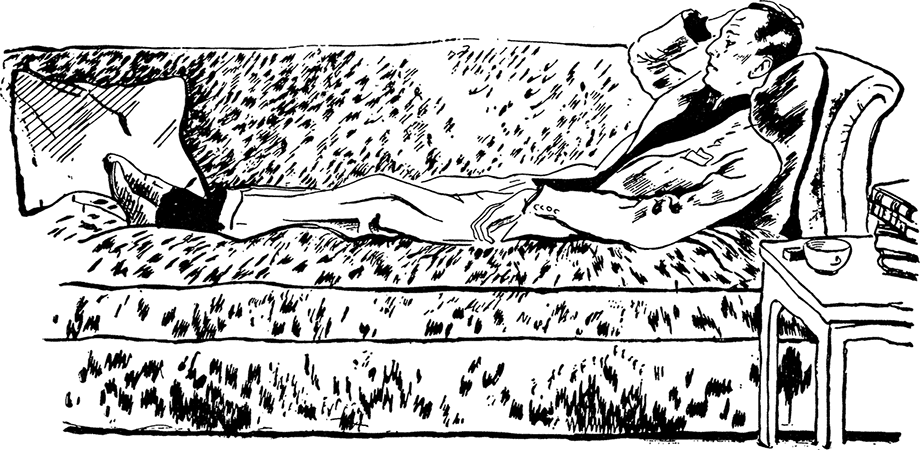

Ноэль Кауард, 30-е годы

Даже в 30-е годы на театральной сцене было полно экзальтированных персонажей а-ля Лоуренс или Кауард; они нашли место в тогдашних комедиях, авторы которых прекрасно уловили дух эпохи. В балете по-прежнему царствовал Дягилев, декораторами у него были Пикассо, Дерен, Брак и Пруна. Простота декораций, созданных Пабло Пикассо, разительно контрастировала с новаторством и бунтарством творений Бакста: краски стали грубее, примитивнее, появилось больше светлого ультрамарина, белого, алого, голубого. Часто можно было увидеть на подмостках блузу наполовину черную, наполовину белую. Появлялось все больше постановок на морские сюжеты, публика стала ездить на новый курорт Вильфранш-сюр-Мер на французском юге, а модные дамы, желая произвести фурор, нередко носили тельняшку.

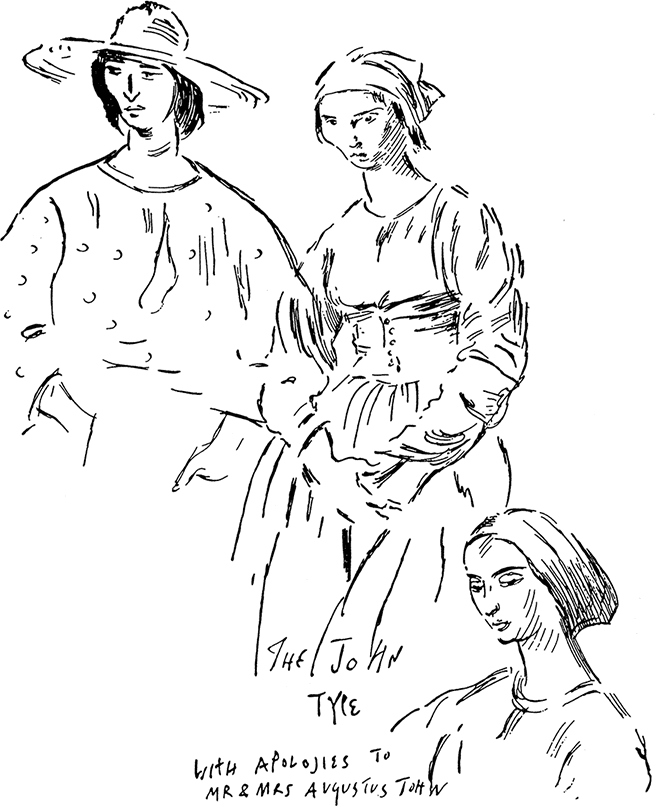

Юные девы, так называемые почитательницы искусства, выпрямляли волосы и делали короткие стрижки, аккуратно подбривая затылок. У них были в почете велюровые куртки и свитера, юбки дирндль, широкие, сборчатые, темные с добавлением дерзкого акцента – голубого, оранжевого, ярко-зеленого. Образ дополняли туфли с ремешком. Эти барышни, богини районов Кингз-Роуд и Челси, обыкновенно уезжали в Италию, Америку, Францию и Германию учиться балетному искусству. Осознанно или нет, все они копировали специфический образ и фасон, настоящей первооткрывательницей которого стала миссис Огастес Джон.

Дорелия Джон пришла к нам как будто из древней истории, из Вавилона или Греции: в веке двадцатом до нее так не одевался никто. Ее костюмы напоминали наряды индианок и вместе с тем имели совершенно европейский вид, сочетая в себе классический крой с подлинно цыганскими мотивами. В искусстве воплощать в себе образ жизни никто не преуспел так, как Дорелия Джон; этот уникальный дар она сохранила на долгие годы. Безусловно, при муже-гении ей отводилась роль музы – все лучшее он так или иначе создал в том числе благодаря ей. Но и она была самостоятельной творческой единицей. За последние сорок лет она ни разу не изменила своему стилю, лежащему где-то вне времени и неподвластному его веяниям. Прошли годы, и она примерила роль пожилой дамы, словно не обращая внимания на то, какой фурор она производит своим появлением, как очаровывает всех присутствующих. Эта седовласая дама в алом переднике поверх синего хлопкового платья, прижимающая к груди корзину с собранными в саду фруктами, потрясает одним своим видом – подлинно библейским.

Миссис Огастес Джон

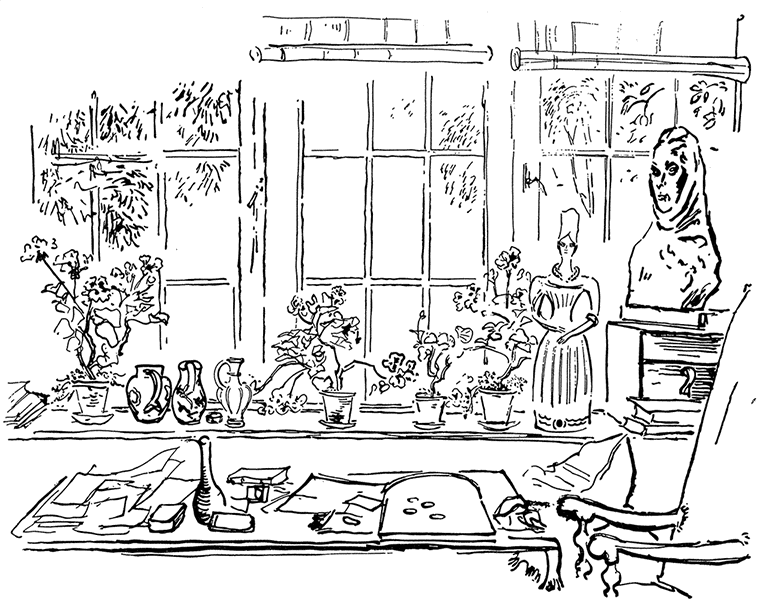

Дом ее, на мой взгляд, прекрасен, и это естественно: это дом настоящего художника. В нем все излучает красоту и у всего есть строго определенное назначение. Одно из окон украшает горшок с нарциссами – в наш век столь естественной красоты и не встретишь. В жизни Дорелия Джон, как подобает по-настоящему чистым, лишенным жеманства людям, благородна во всем, даже в быту. Изящество изначально присуще и корзине с хлебом, и тарелке с помидорами, и винной бутыли. Неотъемлемой частью прекрасного натюрморта, рассказывающего нам о семейной жизни, может быть даже уилсовский портсигар. Узнав, что я в восторге от ее дома, миссис Джон, вероятно, удивилась бы больше всех. «Какая чепуха! – наверняка воскликнула бы она. – На красоту мой дом нисколько не претендует. Беспорядок, не более того: на красоту у меня нет времени, на мне дети и хозяйство».

Надеюсь, дорогая Дорелия меня простит, но, если дом и не прибран, для меня это знак отсутствия жеманства и свойственной только ей беззаветной преданности делу. В ней нет ни толики самолюбования или наигранности, зато чувствуется прямодушие. Возможно, читатель, пробежав глазами эти строки, усомнится в правомерности моего восторженного отношения и решит сам взглянуть на интерьер семейства Джон. Он будет удивлен, не обнаружив никакой закономерности в подборе цветов. Действительно, красота здесь неочевидная, подспудная, невидимая, но ощутимая.

Этот дом не планировали обставлять особым образом; все нехитрые предметы интерьера в свое время приобретались по случаю, но они по-прежнему гармоничны. Картины в пароксизме щедрости куплены у друзей, книги – по необходимости. Вместе они постепенно и образовали неповторимую цветовую гамму.

Подоконник миссис Джон

Хозяевам нечего скрывать, они живут открыто и честно, и это ощущается в каждой детали, будь то бело-синие чашки на широком столике, банки с маринованными луковками, клубки шерсти, герань и кактусы на подоконнике; а на уровне форточек, на подвешенной на дереве кормушке из скорлупы кокосового ореха сидят птички. Здесь же стоит бюст Модильяни, голова его увенчана цветочным горшком. В углу прихожей громоздятся ящики с яблоками и клюшки для крокета – зрелище естественное и трогательное.

Каков бы ни был окружающий человека мир, в нем всегда действует правило: деньги – не мерило вкуса. Дворец миллионера, где нет вещей, любимых хозяином, будет выглядеть бездушной громадиной; хижина бедняка, как и наделенного вкусом богача, в равной степени прекрасна.

Так, например, убранство дома в Билиньяне, где обитали Гертруда Стайн и Элис Токлас, как на него ни посмотри, пронизано бесхитростным изяществом, притом что сами они украшением дома не занимались. По признанию Элис Токлас, дом обустроили «спонтанно из того, что было». Дамы регулярно прочесывали местные антикварные лавки, находя там простую, грубо сколоченную мебель. Под бархатной скатертью с бахромой на самом деле скрывался грубый, массивный резной садовый стол. Очарования добавляли кресло-качалка, облюбованная Гертрудой, и выложенный цветными булавками портрет королевы Виктории.

Прежде их жилище было сельским особняком; вокруг простирались поля зажиточных фермеров и густые леса. Возвели его в 1637 году, а достраивали в эпоху Людовика XVI; планировка комнат была очень пропорциональной. В столовой стены были обиты грубыми панелями, которые последний раз красили, если верить обитательницам, еще в XVIII веке. Всюду, куда ни падал взор, было чем полюбоваться: в одном углу расположилось собрание картин без рам, в другом – глиняный горшочек с алеющей в нем чайной розой, с которой Элис Токлас каждое утро срывала лепестки. Кухня представляла собой подлинный «натюрморт»: были здесь и корзинки с травяным сбором, и кукурузные початки, и глиняная тарелка, и большая деревянная мельница для перца, уютно устроившаяся на столе; теперь, когда ее как следует оттерли и почистили, мы знаем, что она была нежно-медового цвета. Словом, на всех вещах лежал какой-то удивительный, радующий глаз отпечаток старины, а дом целиком создавал ощущение совершенства, достичь которого способны либо люди в высшей степени утонченные, либо обычные крестьяне.

Справедливости ради скажем, что ни вещи эти, ни люди к 20-м годам прямого отношения не имеют. Однако они стали живым воплощением той эпохи, доказали, что жить можно не только по течению, но и против него и при этом все равно красиво.

У молодого поколения 20-е годы вызывают устойчивые ассоциации: на бирже крах, а группа мало вменяемых хулиганов в исступлении отплясывает чарльстон. Но мы, находящие смелость осуждать эпоху постфактум, ничем не лучше. Как показывает опыт, мы удручающе близоруки. Осуждаем викторианскую буржуазную чопорность, забывая о том, что за ней тогдашнее общество пыталось скрыть признаки грядущей катастрофы, коей стала Первая мировая война. Осуждаем фривольные нравы и распутство 20-х годов, на смену которым пришел экономический кризис начала 30-х. Однако, будь люди чуть прозорливее, они бы сами творили историю. Прозрение будет даровано нам, если мы будем терпимы к прошлому, научимся чувствовать смешное и трагическое в каждой эпохе, в ее моде, нравах, в реализации – осознанной или бессознательной – ее творческих сил, в одежде, песнях, жаргоне, танцах и живописи – словом, во всем, из чего в итоге состоит история. Если мне скажут, что 20-е годы исполнены фальшивой ностальгии, я не соглашусь. Напротив, это была эпоха кипучей, во многом новой жизни, которая в итоге символически запечатлелась в картинах Модильяни, скульптурах Эли Надельмана, кубистских полотнах, мотивы которых далеким эхом отзываются в модернистской архитектуре и силуэтах современных небоскребов.

Назад: Глава VII Рита Лидиг

Дальше: Глава IX Шанель номер один