Книга: Восхождение Запада. История человеческого сообщества

Назад: Г. ИЗМЕНЕНИЕ МИРОВОГО БАЛАНСА В 1500-1700 ГГ.

Дальше: Г. ИНДУИСТЫ И БУДДИСТЫ В АЗИИ В 1700-1850 ГГ.

ГЛАВА XII.

Шаткое мировое равновесие в 1700-1850 гг.

А. ВВЕДЕНИЕ

К 1700 г. богатство и мощь, сосредоточенные в руках Европы, намного превышали все, чем могли располагать другие цивилизованные сообщества на земле, а европейское общество достигло своего рода равновесия, основанного на усилении и расширении предпринимательства как на своей территории, так и за ее рубежами. Наибольшее пространство для европейской экспансии предлагал Новый Свет, хотя от внимания европейцев не ускользала полностью ни одна часть обитаемой земли. С 1700-го по 1850 г. такие обширные районы, как Северная Азия, Австралия, Южная Африка, Индия и Левант, превратились в той или иной степени в сателлиты европейской политико-экономической системы. Только на Дальнем Востоке крупные цивилизованные сообщества сохраняли полную самостоятельность, но даже там Китай и Япония начинали вступать в полосу внутренних кризисов, готовивших почву для окончательного распада традиционного общественного порядка, совершившегося на Дальнем Востоке в начале второй половины XIX в.

Тысячелетнее равновесие ойкумены между цивилизациями Среднего Востока, Индии, Китая и Европы окончательно нарушилось только к середине XIX в. К этому времени, когда возросшая в результате промышленной революции мощь Запада соединилась с прежней энергией европейской экспансии, правители других народов и цивилизаций на земле стали чувствовать, что в их собственном прошлом отсутствовали некие крайне важные факторы. До этого времени, однако, мусульмане и индуисты могли думать и за редким исключением верили, что ценные традиции их цивилизаций могут быть сохранены в неприкосновенности даже перед лицом очевидного военного и экономического превосходства Европы. На Дальнем же Востоке вопрос о том, как реагировать на присутствие Запада, еще не стоял достаточно остро. Политика удерживания европейцев на почтительном расстоянии казалась вполне эффективной, и Китай и Япония не считали необходимым менять унаследованный уклад и традиции с тем, чтобы справиться с Западом. Период 1700-1850 гг. служит, таким образом, промежуточным этапом в подъеме Запада, когда европейцы стали властвовать над материальным, но еще не добились большого влияния на умы подавляющей части населения земного шара.

Этот этап мировой истории частично совпал с промышленными и демократическими революциями в истории самой Европы. Два этих революционных движения резко разладили компромиссы Старого режима Европы, приведя к судорожному процессу самопреобразования западной цивилизации, напоминавшему происшедший ранее распад средневековых европейских институтов и идей в ходе Возрождения и Реформации. Несомненно, и промышленная, и демократическая революция начали выливаться в глубокие изменения в западном обществе еще до середины XIX в., а растущее богатство и сила, которыми они наделяли человека европейской культуры, уже начинали сказываться и на остальной части мира. И все же эти процессы пока еще относительно слабо очерчивали будущее, и вплоть до второй половины XIX в. европейское влияние на остальные народы планеты в значительной степени опиралось на достижения Старого режима. Железные дороги и прочие устройства новой техники на механической тяге стали выражаться в преобразованиях даже европейского общества только с середины XIX в., а новые идеи политической лояльности и ответственности, провозглашенные в 1776-м и 1789 г. в ходе Американской и Французской революций, проникали в незападный мир еще более медленно.

Учитывая сказанное, в настоящей главе, как и в предыдущей, Европа и лежащие за ее пределами части света будут рассматриваться в хронологическом промежутке, отличном от остального содержания главы. После описания распространения обществ европейского типа на новую почву и анализа европейского Старого режима (1650-1789 гг.) мы перейдем к исследованию влияния европейского Старого режима на мусульманскую, индуистскую и дальневосточную цивилизации (1700-1850 гг.).

Б. СТАРЫЙ РЕЖИМ В ЕВРОПЕ, 1650-1789 ГГ.

Вестфальский мир, завершивший Тридцатилетнюю войну (1648 г.), а также такие его следствия, как Пиренейский мир между Францией и Испанией (1659 г.) и реставрация монархии Стюартов в Англии (1660 г.), знаменовали собой новую эру в истории Европы. К концу XVII в. религия стала более личным делом, а искусство управления государством начало поворачиваться в сторону более неприкрытой, но также и более сдержанной борьбы за богатство и власть. С помощью серии молчаливых компромиссов смягчались или скрывались прежние принципиальные конфликты, а новые или вновь укрепленные институты уравновешивали, разрешали или подавляли столкновения интересов, сохранявшиеся еще в довольно сильной форме в европейских государствах.

Такая изменившаяся атмосфера стала победой здравого смысла и духовного кризиса перед лицом неподатливого разнообразия и противоречий европейского культурного пейзажа. В свою очередь, смягчить усилия, направляемые на открытие, а затем и на воцарение «совершенно правильного» учения, помогла — возможно, решающим образом — способность европейцев обратить свою неутомимую энергию на окружающий их мир. На востоке и на западе, на суше и на море границы были открыты. Отовсюду предприимчивых людей манили огромные богатства, которыми можно завладеть, территории, которые можно заселить, авантюры, в которые можно пускаться. Таким образом, у Европы в руках был готовый к действию «выпускной клапан». Мятежные души часто могли вырваться из плена стоячей жизни, уходя подальше от родных мест, а растущая кривая благосостояния означала, что сомнения, связанные с колебаниями рынка, были терпимы, если не удобны,, для тех, кто оставался дома.

В таких обстоятельствах поиски абсолютной истины, отмеченные размахом и страстями в XVI — начале XVII вв., перестали тревожить общественный покой и тоже стали заботой профессиональных интеллектуалов. Различия в подходах и акцентах между богословами и учеными надлежащим образом урегулировались не с помощью всеобъемлющей логической систематизации, а путем предоставления каждой специальности надежной институциональной ниши в обществе и обеспечения гражданам возможности более или менее свободно обсуждать разногласия между собой. Господствующая церковь, официально осуждающая ереси, существовала в каждом европейском государстве, а официальная цензура на публикации фактически сохранялась даже во Франции. При этом закон и реалии жизни все больше расходились, несмотря на вспышки религиозных преследований, как это было, например, при отмене Людовиком XIV Нантского эдикта (1685 г.).

Подобного же рода нелогичные, но действенные компромиссы между монархией, аристократией, купеческим сословием и простым людом превращались в достаточно стабильные политические институты во всех государствах Европы, тогда как в хозяйственной жизни новаторская, захватывающая, рационализующая деятельность капиталистов и компаний, созданных на основе государственных концессий, проникала в старые формы цеховой организации, не вызывая резкого противодействия. Таким образом, беспорядочная алогичность Старого режима, столь высмеиваемая новым поколением рационалистов и социальных теоретиков, оказывалась тем не менее востребованной, доказывая свою жизнеспособность и высокую эффективность как общественная система.

Наиболее очевидной мерой эффективности Старого режима были его успехи в отношении неевропейского мира. Учитывая, что европейские институты и идеи тяготели к балансу сил, правительства меньше отвлекались на внутренние дела, а те из них, которые располагались на краю Европы, получали соответственно более широкую свободу для приграничной и колониальной экспансии. Тем самым высвобождались силы для новых форм хозяйственного и военного устройства, развивавшихся европейцами в XVI -начале XVII вв., в частности акционерных компаний, регулярной армии и флота. С такими институтами европейцы все глубже проникали в ткани более слабых обществ почти во всех частях земного шара.

Экспансия благоприятствовала, а возможно, даже поддерживала относительную стабильность в Европе, и эта стабильность усиливала натиск Европы за ее пределами. В результате этого кругового процесса к концу XVIII в. Европа превратилась в гигантское общество, оседлавшее Атлантику, достигшее далеких пределов евразийских степей и добравшееся до противоположной стороны земного шара. Такая разросшаяся Европа стала центром обширной политико-экономической мощной системы, захватившей большую часть мусульманского и индуистского мира и окружившей края самой дальневосточной цитадели. Одним словом, Европа стала Западом.

Единственным подобным событием в истории мира был расцвет космополитической цивилизации на Среднем Востоке в 1500-500 гг. до н. э. Тогда тоже серия ударов из Месопотамии вовне бросила в огромный котел независимые ранее цивилизации и культуры. Египет, Анатолия, Иран вместе с окраинами греческого и индийского мира утратили свою самостоятельность и слились в пучине месопотамского космополитизма. Отметим все же, что приведенная аналогия не совсем справедлива. Европейская экспансия совершалась не действовавшими друг за другом имперскими завоевателями, а шла разными путями из политически разделенного центра. Тот факт, что Европа двинулась в районы с неустоявшимся укладом и слабой внутренней организацией, позволил приступить к массовой миграции и заселению с включением обширных и часто отдаленных зон в расширенное «западное» целое. Параллелью этого процесса в миниатюре может служить колонизация греками и финикийцами древнего Средиземноморья. Хотя и в данном случае, если не считать Сицилии, господство финикийцев и греков над коренным населением никогда не было настолько подавляющим, чтобы привести к уничтожению уже существовавшего общества. Европейская же колонизация, напротив, часто вела именно к такому результату, возможно, в большей степени из-за смертоносного действия незнакомых болезней на местное население, чем в силу сознательной политики.

Исходя из соображений ясности кажется предпочтительным последовательно рассмотреть: 1) европейскую экспансию на новые территории; 2) усиление европейского влияния в зоне Америки и России; 3) состояние Старого режима на его родине. Предложенное деление является, разумеется, искусственным. Не следует упускать из виду тесную взаимосвязь между экспансией за пределами того или иного государства и хрупким равновесием в центре.

1. ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКСПАНСИЯ НА НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ

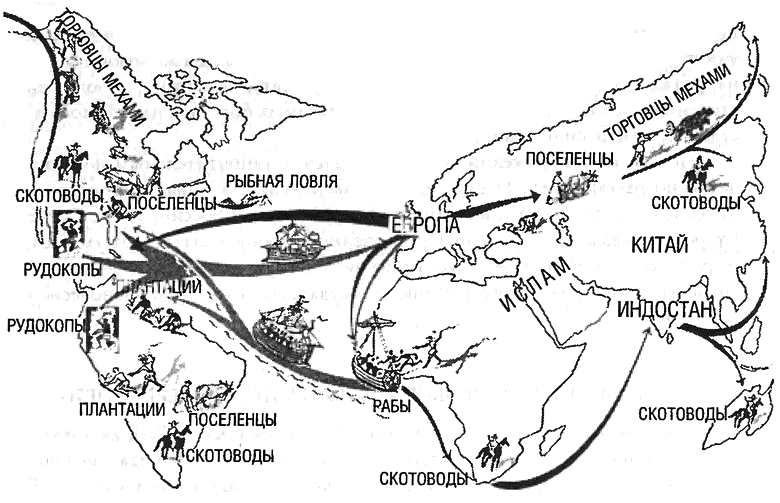

Разнообразные аспекты европейской экспансии в XVII-XVIII вв. можно свести, не прибегая к излишне резкой схематизации, к трем видам использования земель и народов, с которыми европейцы вступали в контакт. В соответствии с первым и важнейшим из них европейцы продолжали проникать в районы, где уже имеющиеся местные продукты и изделия представляли ценность для европейских или других цивилизованных рынков. В 1650-1789 гг. важнейшими из таких товаров были меха из холодных северных районов Азии и Америки, а также золото и алмазы из бразильских джунглей. Во-вторых, в некоторых тропических и субтропических зонах, в частности в Вест-Индии и Ост-Индии, европейцы перестраивали местную экономику для производства товаров, пользовавшихся спросом на мировом рынке. Это предполагало грубое нарушение существующих общественных отношений, поскольку европейское предпринимательство основывалось на рабстве и других формах принудительного труда, а иногда приводило к массовому перемещению населения. В-третьих, в странах с умеренным климатом, прежде всего в Северной и Южной Америке и в западных районах евразийской степи, европейские поселения превращались из стихийных времянок в подлинные проводники европейского типа общества, даже если их и отделяли от Европы тысячи миль.

ОСВОЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ, ТОРГОВЛЯ И СОПЕРНИЧЕСТВО НАЦИЙ. В середине XVII в. океанские экспедиции почти прекратились, несмотря на то что оставались неисследованными просторы Тихого океана. К этому времени сначала испанцы и португальцы, а затем голландцы уже разведали самые богатые и с коммерческой точки зрения наиболее выгодные части земли. Экспедиции вдоль берегов Северной Америки или в направлении Австралии позволили открыть лишь бесперспективные и неразвитые районы, где нельзя было рассчитывать на прибыльную торговлю. Таким образом, корабли можно было использовать с большей отдачей на уже установившихся торговых путях, а не пускаться в рискованные, полные случайностей, невыгодные путешествия по не нанесенным на карту маршрутам. Отсутствие способов точного определения долготы означало, что даже когда судно сбивалось с курса и подходило к новым землям, как это, конечно же, случалось гораздо чаще, чем о том свидетельствуют дошедшие до нас записи, то надежной возможности повторить выход к такому берегу не существовало. Поскольку долгие плавания оканчивались для экипажа цингой в силу нехватки витаминов в корабельном рационе, экспедиции по большим морским просторам вроде Тихого океана были очень опасны, и оправдать их могла только уверенность в большой выгоде от торговли.

На суше тем временем охота за мехами быстро продвигала все дальше и дальше русские, французские, а после создания в 1670 г. компании Гудзонова залива и британские фактории. Со своих баз в Квебеке французы вышли в район Великих озер, а затем двинулись на запад от Верхнего озера внутрь Североамериканского континента (Радисон и Грозелье, 1658-1659 гг.) и на юг по Миссисипи (Ла Саль, 1679-1683 гг.). Британцы, еще не освоившие способы передвижения и выживания в суровых районах Северной Арктики, довольствовались поначалу тем, что держались поближе к Гудзонову заливу. Что касается России, то ее экспансия характеризовалась даже более поразительными темпами, чем французская. Выйдя в 1639 г. к Тихому океану в районе Охотска, последующие российские экспедиции спустились по Амуру до самого его устья (1649-1653 гг.) и по Колыме до Арктики, обогнув Сибирь через Камчатку (1648-1656 гг.). Вслед за этим наступил явный перерыв в разведке новых земель, ибо горстке искателей приключений, сделавших такие шаги в неизведанное, требовалось время, чтобы организовать сбор пушнины и преодолеть невероятные трудности с перевозкой мехов к рынкам сбыта.

ЭКСПАНСИЯ ЕВРОПЫ в 1500 – 1850 гг.

Относительно быстрому проникновению в глубь Бразилии в XVII-XVIII вв. способствовала погоня не за мехами, а за золотом. Первоначально отряды метисов шли в джунгли в поисках рабов, однако открытие месторождений золота и алмазов на континенте (1695 г.) привело к «золотой лихорадке» в джунглях Амазонки. В результате Бразилия в XVIII в. стала одной из первых стран в мире по добыче золота, и группы золотоискателей в стремлении найти новые жилы пересекали страну вплоть до Анд, устраивая небольшие поселения вдоль многочисленных притоков Амазонки, даже в тех местах, где золота не было.

В конце XVIII в. успехи мореплавания в сочетании с соперничеством главных европейских держав дали толчок новой волне освоения территорий. Исследование новых земель стало частью государственной политики, а не делом отдельных флибустьеров или местной самодеятельностью, как это было ранее. Официальные агенты российского, британского и французского правительств, поддерживаемые силами своих флотов и движимые отчасти научным интересом, а отчасти стремлением взять под свой суверенитет новые территории, возобновили морские экспедиции. Первым из таких официальных исследователей стал капитан российского флота Витус Беринг (1728 г., 1741 г.), а самыми успешными и дальними оказались плавания капитана британского флота Джеймса Кука (1768-1779 гг.). Экспедиции Кука принесли два значительных технических достижения. Он победил цингу, введя в рацион матросов кислую капусту, а во втором плавании он испытал первый образец морского хронометра, оказавшегося достаточно прочным и надежным, чтобы обеспечить точный расчет долготы. Таким образом, составленные Куком карты береговой линии и островов северной и южной частей Тихого океана были гораздо надежнее карт его предшественников, что позволило европейским мореплавателям отправляться даже на мельчайшие острова южных морей.

В подобной мере в конце XVIII в. соперничество между государствами стимулировало и освоение суши. Русские торговцы пушниной не замедлили воспользоваться открытиями Беринга на Аляске, основав фактории сначала на Алеутских островах, а затем и на континенте. Прослышав о продвижении русских, торговцы пушниной, базировавшиеся в Монреале, бросились в свою очередь на новые земли и заявили права на дальние районы Северо-Западной Канады (экспедиция Александера Макензи в Арктику в 1789 г.). По той же причине испанцы продвинули свою линию поселений к северу от Мексики вдоль Тихоокеанского побережья в Калифорнию (основание Сан-Франциско в 1775 г.) и в Британскую Колумбию (основание Нутки в 1789 г.). Таким образом, к концу XVIII в. русские торговцы пушниной и исследователи, двигавшиеся на восток, встретились с британскими торговцами (занявшими место французов в Канаде после 1763 г.) на линии канадских Скалистых гор. Они замкнули арктический пояс и ввели тундру и лесистые районы приполярных земель в русло цивилизованной торговли. В этот же период русские и испанцы сделали то же по всему Тихоокеанскому побережью Америки.

Итак, к началу XIX в., когда организованные экспедиции, снаряженные европейскими флотами, исследовали в основном Мировой океан за исключением покрытых льдами полярных зон, только внутренние районы Африки и Австралии оставались терра инкогнита для европейцев. А на всем громадном пространстве остального, уже изведанного, мира европейские купцы и мореходы повсюду несли гибель коренным обществам посредством болезней и благ цивилизации.

ПЛАНТАЦИИ И СОЗНАТЕЛЬНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ ТРОПИЧЕСКИХ И СУБТРОПИЧЕСКИХ РАЙОНОВ. Сколь бы резким ни было влияние европейцев на охотников Арктики, на рыболовов и земледельцев Океании, оно в определенном смысле было случайным. Пришельцев интересовала только пушнина, либо же им нужно было пополнить запасы и экипажи после тягот океанского плавания, и они не намеревались переделывать хозяйственный уклад и культуру местного населения.

Иначе обстояло дело в других частях света. В Ост-Индии (Индонезии) голландцы, очевидно, первыми использовали местную рабочую силу для ведения рационального сельского хозяйства, выращивая продукты специально для заокеанских рынков и периодически регулируя объемы производства для извлечения максимальных прибылей. Однако коммерческое разведение пряностей уже издавна практиковалось в Ост-Индии к тому времени, когда голландцы впервые появились на арене, и их действия по монополизации и рационализации торговли не влекли коренного разрыва с устоявшимся укладом. В Новом Свете, наоборот, колониальное сельское хозяйство не могло опираться на имеющуюся рабочую силу или знания. Португальские сахарозаводчики, перебравшиеся с островов Мадейры в Бразилию, завезли первый тростник в Америку около 1520 г., и эта культура прижилась настолько хорошо, что испанцы вскоре последовали этому примеру в некоторых прибрежных зонах Карибского бассейна. Однако первые успехи этой деятельности были оставлены далеко позади во второй половине XVIII в. быстрым развитием плантаций сахарного тростника на Карибских островах, где сначала англичане, а затем французы и наконец голландцы внедрили строго рациональную коммерческую систему сельского хозяйства на основе рабского труда.

Развитие производства сахара на островах Карибского моря способствовало чрезвычайно выгодной трансатлантической торговле, так как корабли могли везти из Европы дешевые ткани и другие промышленные товары к побережью Африки, где их обменивали на рабов, которых с немалой прибылью сбывали на Карибах или на континенте, а затем возвращались с грузом американского сахара и рома для продажи в Европе. В этом торговом треугольнике ост-индский длинноволокнистый хлопок и индиго оказались менее ценными, но все же важными товарами. Более того, треска с Ньюфаундленда, древесина и зерно из Новой Англии и колоний Средней Атлантики нашли крупные рынки сбыта на островах Карибского бассейна, где сельское хозяйство стало вскоре настолько специализированным, что основные сельскохозяйственные культуры были заброшены. Таким образом, оба конца Атлантики оказались связаны активной торговлей, сконцентрированной вокруг крошечных Подветренных и Наветренных островов в Карибском море.

Менее прибыльные, но все же крупные плантации, на которых использовался рабский труд негров, устраивали в южных английских колониях на Американском континенте и вдоль Бразильского побережья. На другом конце света, в Ост-Индии, уже с самого начала XVIII в. голландцы придавали все большее значение сельскому хозяйству как дополнительному фактору их успехов в торговле. Основой сельского хозяйства становились новые продукты и прежде всего кофе. Хозяйство вели отдельные голландские плантаторы, в некоторых случаях приезжие китайские предприниматели, но в большинстве случаев — местные феодалы, от которых требовалось поставлять определенное количество кофе или других продуктов голландцам в качестве своеобразной дани. Труд в Ост-Индии, как правило, формально не был рабским, но местные «регенты» на Яве тем не менее часто прибегали к силе, чтобы заставить своих подданных выращивать кофейные деревья и другие, новые для них культуры.

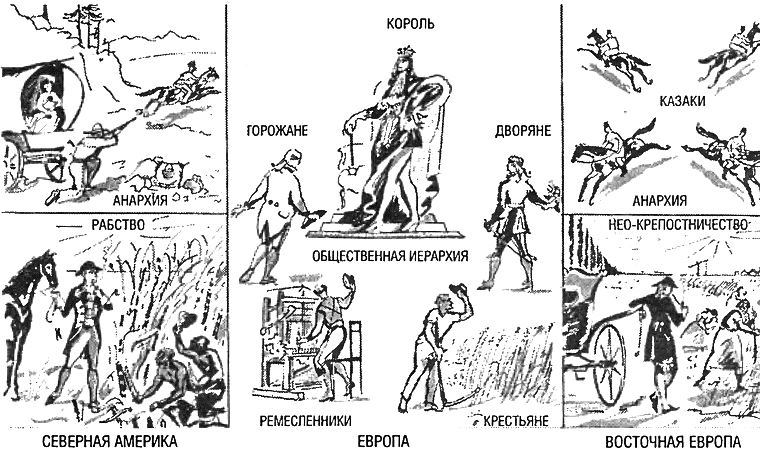

РАСШИРЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ. Оседая в различных частях света, европейцы становились причиной целого ряда изменений общественных структур в землях, где они устраивали свои поселения. Жесткое рабство на сахарных плантациях Вест-Индии и примитивное равноправие на границах Новой Англии представляют собой крайние проявления спектра, в котором можно различить многие другие промежуточные общественные формы. Безжалостное рабство на Барбадосе переходит в менее жесткие условия неволи на испанских и португальских плантациях в Центральной Америке и Бразилии. Крепостничество в Восточной Европе и эксплуатация индейцев в испанской Америке представляли собой более мягкую форму принуждения, по крайней мере официально, если не на деле, и в данном случае политика Испании вновь оказывалась мягче, коль скоро сила правительственных мер оставалась на стороне прав индейцев. Наем рабочих на несколько лет по договору (распространенная в старой Вирджинии практика) и высылка преступников в Австралию или Сибирь занимают место посередине в этом спектре. И наконец, свободный поселенец колонии, пожалованной кому-либо Британией, плативший откуп аристократу-землевладельцу, и мелкий фермер Новой Англии, владеющий землей согласно безусловному праву собственности, пользовались личной свободой, уступавшей только полной вольнице таких разных людей, как американские пионеры Запада, сибирские и канадские охотники за пушниной, бразильские бандьерос, гаучо в аргентинской пампе, украинские казаки или испанские морские пираты.

На любой расширяющейся территории главная проблема всегда — нехватка рабочей силы. Для ее разрешения применяют диаметрально противоположные методы: радикальное принуждение для поддержания социального расслоения или же не менее радикальная свобода, ведущая к откату в новое варварство с его равноправием. У каждой политики есть свои преимущества и свои недостатки. Жесткое насилие может применяться для того, чтобы поддерживать специалистов, необходимых обществу, если оно вообще хочет существовать. Так, без беспощадных хозяйственных предпринимателей не могли бы создаваться плантации, а без профессионального класса военных нельзя было бы защитить сельскохозяйственные поселения в западных частях евразийских степей. К тому же высшие классы, держащиеся на принудительном труде, могут быстро достичь сравнительно высокого уровня культуры и придать обществу в целом внешний лоск изысканности, которого нельзя добиться другим путем. Такие достижения легко преуменьшать в эпоху демократии, когда люди готовы больше сочувствовать рабам или крепостным, чем симпатизировать их хозяевам. Но подъем цивилизации происходит прежде всего через эксплуатацию труда одной группы населения другой, и за счет подобного процесса цивилизованные общества могли неоднократно переходить через сдерживающие географические барьеры, как это было в давние времена в хеттской Малой Азии и римской Галлии или в более позднее время в испанской Америке или в российской Украине. При этом всегда сохраняются отрицательные стороны такого насильственного распространения цивилизации, ибо культура, исключающая из сферы своего действия большинство населения, будет обязательно непрочной.

По-видимому, нам гораздо симпатичнее второй элемент названной альтернативы: глубокий эгалитаризм. Хотя следует иметь в виду, что грубое насилие таких сообществ, направленное против беспомощных коренных жителей и выливающееся в пьяные драки между самими пионерами, означало также опускание прежде цивилизованного населения до состояния варварства. Несмотря на то что европейские переселенцы были вооружены ружьями, изготовленными на цивилизованных заводах, они не обременяли себя законными и культурными ограничениями цивилизованного общества. Точнее говоря, цивилизованная жизнь постепенно приходила вслед за грубыми пионерами через социальную дифференциацию, образование и технический прогресс. Более того, этот процесс происходил, без сомнения, быстрее и равномернее, чем культурное просачивание просвещенной аристократии. В этом заключается фактическое превосходство анархической окраинной свободы над ее альтернативой в виде массового принуждения. Однако в XVII-XVIII вв. преимущества погружения в анархию оставались почти целиком потенциальными, тогда как текущие успехи принуждения были очевидны и неоспоримы. Несомненно, утонченная изысканность аристократической Вирджинии, Новой Испании, Венгрии и России, основанная на принудительном труде, намного перевешивала скромные зачатки цивилизации в районах, расположенных вдоль морского побережья Новой Англии.

При этом Новая Англия и колонии Среднеатлантического побережья Северной Америки компенсировали свою культурную отсталость сравнительно большим числом европейских (или скорее бывших европейских) поселенцев. Ни в каком другом конце света больше не возникало таких обширных и компактных сельскохозяйственных общин. Тем не менее в XVIII в. был отмечен существенный рост испанского населения в районе Ла-Платы в Аргентине, а в Южной Бразилии португальские переселенцы завладели громадными территориями. И в той, и в другой зоне над традиционным сельским хозяйством преобладали скотоводческие ранчо, так что поселения оставались сравнительно незначительными. В Канаде французские фермеры держались берегов залива Святого Лаврентия, а лежащие в лесной глуши районы начали осваивать лишь к концу XVIII в. по большей части силами тори, сторонников британской короны, бежавших от Американской революции. В Южной Африке голландские колонисты высадились у мыса Доброй Надежды в 1652 г. Когда британцы захватили эту колонию в 1795 г., голландские фермеры проникли уже далеко в глубь территории, а возле самого мыса обосновалась крупная сельскохозяйственная община (вскоре выросшая в город Кейптаун. — Прим. пер.). В 1789 г. первые английские поселенцы прибыли в Австралию. Таким образом, за исключением Новой Зеландии, впервые колонизированной в 1840 г., все основные заморские центры европейских поселений начали развиваться к концу XVIII в.

АЛЬТЕРНАТИВЫ ДАЛЬНИХ ГРАНИЦ

Перемещение европейских поселенцев за океаны носило впечатляющий характер и было важным для будущего. В то же время заселение западных евразийских степных просторов, очевидно, предполагало более крупную миграцию, но было менее значительным в изменении культурного баланса мира. В XVII-XVIII вв. миллионы первопроходцев распахивали плодородные земли, лежащие между Центральной Венгрией и Западной Сибирью. На дальних оконечностях этого движения на восток анархические условия жизни были сходны с Новым Светом. Русские поселенцы в Сибири подчинялись контролю только номинально и вели суровую жизнь охотников, рыболовов или земледельцев, во многом похожую на жизнь американских поселенцев на Дальнем Западе. Но все же такая жизнь была нетипичной. В западных степях крупные европейские поселения смогли возникнуть только после того, как Австрия и Россия вооруженной рукой вытеснили мусульманских скотоводов и воинов из этого района. В Венгрии это произошло после 1699 г., а из района Украины мусульманская государственная сила ушла только в результате аннексии татарского Крыма Россией в 1783 г.

Одержав верх над бывшими мусульманскими властителями западной степи, австрийское и российское правительства могли распоряжаться вновь завоеванными, но слабо населенными землями на свое усмотрение. Заселение западных степей шло тремя путями. На большей части Венгрии и Украины крупные наделы передавали знатным дворянам, имевшим влияние при дворе, и они заселяли новые районы, по крайней мере частично, крепостными из своих же более заселенных земель. Вдоль границ с Османской империей и Персией Австрия и Россия шли по пути образования военизированных, свободных крестьянских общин под особой имперской юрисдикцией. На такие поселения можно было положиться в плане защиты их собственных владений от набегов извне. Как бы то ни было, ни российских казаков, ни австрийских граничаров, привыкших носить оружие и время от времени вступать в схватки с татарами или турками на их границах, вряд ли можно было легко превратить в крепостных. Таким образом, сербы, хорваты, румыны и другие народы, жившие на австрийской Военной границе, а также реестровые казаки Южной России продолжали пользоваться личной свободой в обмен на обязательную воинскую службу в специальных полках. Третий путь заключался в том, чтобы привлекать поселенцев из-за границы, предлагая им земли на особо выгодных условиях. Такую политику проводила Австрия в Банате, а Россия в отдельных специфических районах Украины.

По мере того как занимались пустовавшие земли, и военные поселения, и свободные крестьянские общины, образованные под эгидой империи, начинали попадать под пяту феодалов. В некоторых случаях этому способствовала внутренняя дифференциация среди поселенцев, как это было казаками, но иногда официальным актом правительства до тех пор свободные общины отдавались на очень условную милость придворных фаворитов.

И все же следует привести особый пример, когда освоение европейцами заморских земель не было увенчано такими большими успехами. Колонизация Ирландии Кромвелем и его предшественниками не привела к переходу английского общества через пролив Святого Георгия. Дикие ирландцы, вынужденные жить на одном картофеле, могли работать на новых землевладельцев за меньшую плату, чем английские или даже шотландские поселенцы. Тем самым они сохранили демографическое превосходство, хотя и ценой жалкой экономической зависимости от чужой в культурном смысле аристократии. Несмотря на различие официальных форм, общественные модели Ирландии XVIII в. были похожи на модели Восточной Европы и южных колоний Северной Америки в том, что касается резкой поляризации между привилегированным классом землевладельцев, относившимся к европейской цивилизации, и обездоленной в культурном плане, психологически отчужденной массой сельскохозяйственных работников.

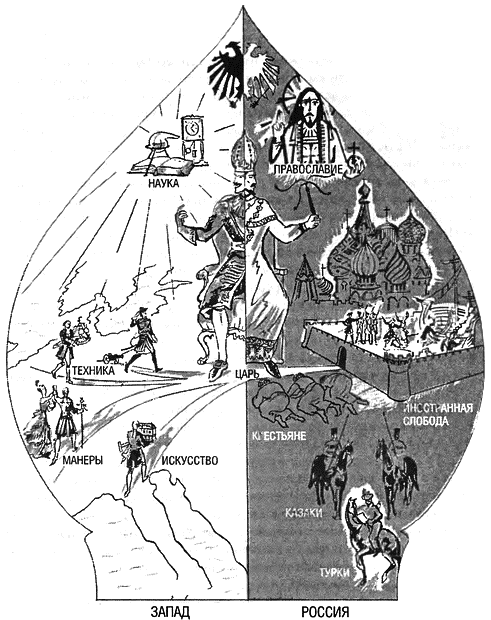

2. ВКЛЮЧЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ КРУГ АМЕРИКИ И РОССИИ

Экспансия европейской цивилизации после 1648 г. продолжалась не только путем захвата новых земель, но и путем привития европейского стиля жизни в районах, лежавших за пределами Европы и находившихся в ее сфере влияния. К 1789 г. этот процесс распространился на обширные области России и Нового Света, сделав их полноправными членами того, что в результате следует называть уже западной, а не просто европейской цивилизацией. Включение Америки и России в политическое целое Запада с центром в Европе увеличило разнообразие и разбавило или, возможно, даже ухудшило качество западной цивилизации. При этом, несмотря на сохранявшиеся различия между старыми центрами европейской цивилизации и странами за ее пределами, принципиальная общность культуры все больше объединяла американцев, западных европейцев и народы России, ставя их особняком по отношению к цивилизованным сообществам остальной части мира.

Приобщение России и Америки к европейскому стилю цивилизации шло совершенно различными путями. Прежде чем Россия смогла воспринять Запад, ей нужно было отказаться от многих элементов собственного культурного наследия в ходе бурного и болезненного процесса. Напротив, американские потомки европейских иммигрантов просто восстанавливали то, от чего их предки в разной степени отказались в суровых условиях жизни пионеров, поэтому возврат к европейской цивилизации проходил у них без глубоких психологических потрясений.

И в России, и в Америке культурный прогресс был делом относительного небольших социальных групп. Однако в Америке проводники культуры опирались на добровольную поддержку или по крайней мере пассивное согласие остального населения, тогда как в России насаждение европейской техники, искусства и моды вызывало глухое возмущение большинства населения, плохо или совсем не понимавшего новый культурный мир, в который вступали его хозяева. К тому же культурный процесс в Америке шел без какого-либо осознанного плана, за счет стихийных действий отдельных лиц и групп, лично заинтересованных и видевших возможность обогащения от более полного приобщения к европейской цивилизации. В России же этот процесс принял форму насильственной кампании, сознательно проводимой правительством и первое время неприкрыто направленной на приобретение военной мощи.

Результаты этого культурного процесса отличались в такой же степени, как и методы его проведения. К концу XVIII в. Америка и Россия показали Европе новые крайности свободы и деспотизма. Каждая из этих крайностей противоречила алогичным компромиссам, лежавшим в сердце европейского Старого режима, и каждая из них по-своему способствовала его падению.

ИСПАНСКАЯ АМЕРИКА. Ослабление испанского господства в Европе было символически обозначено восстановлением национальной независимости Португалии после 1640 г. и неблагоприятными условиями Пиренейского мира, заключенного в 1659 г., хотя Испанская империя в Европе продержалась до 1713-1714 гг., а заморская империя сохранялась почти нетронутой вплоть до XIX в. Такой ситуации способствовали династические факторы и консервативное влияние политики равновесия сил в сочетании с внутренней прочностью и имперскими традициями Испании.

Двойная система иерархической церкви и централизованной бюрократии, управляемая доверенными лицами испанской короны, удерживала испанско-американское общество в строгих и традиционных рамках вплоть до третьей четверти XVIII в. Американские индейцы оставались покорными и не имели культурных или политических руководителей, которые могли бы эффективно противостоять испанскому господству. Но даже и в этом тщательно контролируемом и, на первый взгляд, застывшем обществе про. исходили далеко ведущие перемены. Первой и главнейшей из них было то, что парализующая деградация индейского населения примерно с 1650 г. перестала подрывать благосостояние Мексики и, возможно, также Перу. Можно предположить, что американские индейцы начали приобретать к тому времени более высокий иммунитет к европейским и африканским болезням. При этом росла численность стойких к болезням метисов, доля которых со временем стала преобладать в общем населении. Восстановление поначалу шло медленно, однако в последние десятилетия XVIII в. наметился очень быстрый рост населения, что в свою очередь привело к поразительному подъему экономической активности: рентабельность рудников поднялась до невиданного уровня, достигли процветания сельское хозяйство и торговля.

Экономической экспансии способствовали широкомасштабные административные реформы, проводившиеся в XVIII в. по инициативе новой династии Бурбонов в Испании, и особенно решительная либерализация регулирования торговли. В 1774 г. испанские колонии получили на первое время разрешение на свободную торговлю между собой. Четырьмя годами позже были изданы дополнительные декреты, разрешавшие двадцати четырем испано-американским портам свободную торговлю с любым портом Испании. Тем самым был положен конец исключительным правам Кадиса в Испании, Картахены, Портобелло и Веракруса в Америке на контроль за судами, перевозящими товары между колониями и метрополией.

Более свободная торговля и общий экономический подъем в испанских колониях обеспечили процветание значительного класса купцов, мелких торговцев и лиц свободной профессии. Такой рост среднего класса придал новый отпечаток интеллектуальной и культурной жизни колоний. Несмотря на то что в XV1I-XVIII вв. в испанской Америке существовали солидные учебные заведения и некоторые из них ввели современные программы, включающие изучение таких светил, как Декарт, Лейбниц и Ньютон, обучение все же оставалось неэффективным, ограниченным узким кругом книжников. Тем не менее к концу XVIII в. широкие круги испано-американского общества начали интересоваться новыми идеями, рождавшимися в Европе, и, как везде в мире, купцы и люди свободных профессий прокладывали дорогу освоению новинок Просвещения. Такие люди все более критично относились к окружающему их обществу. Особенно остро они ощущали систематическую дискриминацию со стороны испанского правительства, ставившего на высокие посты в колониях исключительно испанцев из метрополии.

С появлением значительного среднего класса и началом интеллектуального подъема, распространившегося за пределы круга профессиональных ученых, испанская Америка стала гораздо более европеизированной, чем когда-либо. Неуклонное отступление исконно индийских культур перед натиском миссионеров вело к тому же результату. Разумеется, расовое смешение отделяло новое общество от его европейской модели. Большое количество обширных территорий, массовое применение принудительного труда (как в отработку за долги, так и бесправного рабства), а также необычайное экономическое и культурное влияние церкви по-прежнему отличали испанскую Америку от некоторых частей Европы, однако такие черты американского общества были похожи на существовавшие в самой Испании условия и имели тесное сходство с другим флангом западной цивилизации — Восточной Европой.

БРАЗИЛИЯ И СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА. У португальской Бразилии и британских колоний в Северной Америке было нечто общее, что отличало их от испанской империи Нового Света. В политическом плане они характеризовались глубокой децентрализацией, и серьезные волнения в метрополии (Гражданская война в Англии 1642-1649 гг., восстание в Португалии против Испании 1640-1659 гг.) вынуждали колонистов в середине XVII в. рассчитывать в основном на собственные силы. В Бразилии, как и в южных английских колониях, преобладала плантационная экономика, основанная на рабском труде, но и там, и там приграничные территории, заселенные скорыми на решения первопроходцами, могли признавать, а могли и не признавать политическое руководство владельцев плантаций с побережья.

И все же в целом сходство между этими двумя обществами было скорее видимым, чем реальным. Бразильская аристократия, гордившаяся своими воинскими и сексуальными доблестями, презиравшая и тяжелую работу («удел рабов»), и интеллектуальную образованность («дело священников»), коренным образом отличалась от землевладельцев Вирджинии или Южной Каролины. Несмотря на правительственные реформы, начатые в конце XVIII в. деспотичным и «просвещенным» главой португальского кабинета маркизом де Помбалом, а также несмотря на существенный экономический рост, к концу века Бразилия значительно отличалась от других обществ. В частности, индейская и негритянская культуры, хоть они и вплелись в португальскую традицию, сохраняли свою самобытность и энергию в такой степени, что подобного явления не существовало больше нигде в Новом Свете.

Даже в конце XVIII в. английские, бывшие английские и французские колонии далеко отставали от испанской Америки. Город Мехико с его 112 926 жителями в 1793 г. затмил все, что только было на севере, и, бесспорно, превышал по размерам любой город современной ему Франции и Англии, исключая Париж или Лондон. Население Мексики значительно превышало население всех тринадцати английских колоний, а роскошь, утонченность и образованность высших классов испанских колоний превосходили все, что было к тому времени достигнуто на Атлантическом побережье Северной Америки.

При этом культурно отсталые Новая Англия и колонии Среднего побережья Атлантики Северной Америки представляли собой образец самого радикального перехода общества европейского типа на новую почву. Эти английские колонии быстро превратились из маленьких и обособленных прибрежных плацдармов, какими они были в начале XVII в., в более или менее непрерывную полосу поселений, вытянувшихся от Нью-Хэмпшира до Джорджии и простиравшихся в глубь до Аппалачей. Население здесь увеличивалось очень быстро — частично за счет иммиграции, но в основном за счет естественного прироста. К 1790 г., когда была проведена первая перепись Соединенных Штатов, оно насчитывало 4 млн. человек, т.е. чуть меньше половины населения Великобритании.

Цифры указывают на приближение к политическим и культурным условиям жизни в Европе и, в частности, в Англии. Если быть точным, то в Новой Англии не было аристократии, а власть монарха находилась очень далеко и обычно почти не действовала. К тому же близость открытой границы делала землю доступной и способствовала основанию и сохранению только фермерских общин, отличавшихся необычным духом равноправия. Однако в более старых поселениях, особенно в морских портах, на английских линиях в XVIII в. начала складываться олигархия удачливых торговцев и собственников. Деловые навыки прочно укоренились в Новой Англии и в колониях Средней Атлантики, причем выросли они в значительной мере на той же пуританской почве, которая дала Англии большинство ее самых преуспевающих дельцов. Так, например, суда Новой Англии стали ходить в далекие моря. Обилие дешевого леса и экипажи, приученные к трудной жизни и тяжелой работе кальвинистским учением и каменистыми почвами, позволяли торговому флоту янки конкурировать с любыми соперниками. С другой стороны, промышленность оставалась в зачаточном состоянии вплоть до Американской революции.

Социальная мобильность и политическая свобода господствовали в английских колониях в необычайном масштабе. Способный и энергичный человек мог подняться быстро и высоко, как показала карьера Бенджамина Франклина (1706-1790). Даже на юге плантационная рабская экономика в какой-то мере уравновешивалась дальними фермерскими общинами, походившими на пограничные поселения Новой Англии во всем, кроме строгости кальвинистской дисциплины. Можно сказать, что английские колонии в некотором смысле взяли лучшее от обеих частей света, поскольку образованный вирджинский аристократ, знакомый с обычным (британским) правом и Джоном Локком, разбирающийся во французской литературе и акциях западных земель, активно участвующий в местном управлении и деятельно направляющий дела собственного хозяйства, обеспечивал умелое лидерство отдаленных районов, не господствуя на этой сцене до такой степени, чтобы ускорить приход олигархического правления над общинами. Подобным же образом купцы, судовладельцы и дельцы северных колоний могли удерживать свое политическое господство только до той степени, до которой за ними готова была идти сельская часть населения. Сравнительно широкое избирательное право давало возможность значительной части, а в некоторых колониях и абсолютному большинству взрослых мужчин выражать свою волю в политике. Таким образом создавалась атмосфера, разительно отличавшаяся от пассивной покорности рядовых масс власти бюрократии, олигархов и духовенства в Латинской Америке и французской Канаде.

Ригоризм духовенства и праведников смягчался религиозной неоднородностью. Разнообразие церквей в колониях считалось вполне закономерным, и никто не стремился навязать какую-то единую конфессию в британской Северной Америке. К тому же в XVIII в. все общины постепенно отдалялись от суровой религиозности своих отцов — даже в пуританском Массачусетсе — и проникались секуляризацией, под влиянием которой в то время преобразовывалась Европа. Это не удерживало поборников чистой веры из числа священнослужителей от раздувания крайних выражений религиозных чувств, при этом деисты и атеисты, англиканцы, конгрегационалисты, пресвитериане, квакеры, римские католики, методисты, баптисты (не говоря уже о группах, возникших за пределами английской традиции, таких как меннониты или голландские реформаты) должны были так или иначе уживаться друг с другом. В итоге колониальное общество освободилось от господства какой-либо одной церкви или доктрины.

Пока английские колонии были окружены французами и их индейскими союзниками на севере и западе и подвергались нападению французских военных кораблей или каперов, первостепенное значение имела защита, предоставляемая британским флотом, а при случае и регулярными британскими войсками. Однако после захвата Британией Канады в результате победы в Семилетней войне (1756-1763 гг.) французская угроза практически исчезла и соответственно изменились отношения колоний с метрополией. Попытки британского правительства собирать дополнительные подати, разместить войска в колониях, регулировать торговлю в Новой Англии и ограничить власть колониальных законодательных органов вызвали бурю протестов. Для обоснования сопротивления актам британского парламента приводили ссылки на свободы англичан. Организованное неповиновение британским законам и властям ускорило тем не менее народные выступления под флагом прав не просто англичан, а Человека, провозглашавшихся самыми радикальными теоретиками тех дней. И все же спонтанные вспышки насилия толпы против «тори» не увлекли революционное движение в сторону от в общем-то законных путей, учитывая, что патриотическая партия переписала законы разных колоний и приступила к эксперименту, вначале оказавшемуся скорее неудачным, с федеративным союзом. Когда же британские войска вознамерились восстановить порядок и повиновение, их действия постепенно вызывали все более резкое сопротивление, и к 1775 г. отношения между колонистами и британским правительством переросли в открытую войну. После многих тягот и лишений в 1783 г. дело революции победило — скорее по причине резко разошедшихся мнений в британском правительстве и вмешательства Франции (объявившей в 1778 г. войну Великобритании), чем благодаря победам, одержанным оборванными армиями Джорджа Вашингтона.

Таким образом, Американская революция оказалась успешной благодаря противоречиям европейской политики силы и оружия, а ее руководители черпали идеи из запасов радикальных политических учений, распространившихся в недавнем прошлом по Европе. Те же радикальные идеи, смягченные опытом, вдохновляли и людей, писавших Конституцию Соединенных Штатов. Теоретические принципы разделения власти между законодательной, исполнительной и судебной ветвями, а также распределение управленческих полномочий между местными и федеральными властями были оформлены в виде реально действующей конституции, а принципы индивидуальной свободы и правления с согласия народа были гордо провозглашены на весь мир.

В этом содержался мощный вызов Старому режиму в Европе. Американцы, казалось, принялись за генеральную уборку устаревших институтов с тем, чтобы создать разумную систему управления. И хотя кое-кто мог усомниться в стабильности или отрицать принципы нового режима, никто в западном мире не остался равнодушен к американскому эксперименту. Таким образом, бывшие английские колонии, сколь бы велико ни было их видимое отставание от испанской Америки и сколь бы примитивна ни была их жизнь по сравнению с жизнью европейских аристократов, с удвоенной силой влились в главный поток европейской мысли и практики. Несомненно, пример Американской революции стал сильнодействующим фактором, способствовавшим Французской революции, разрушившей Старый режим в Европе.

РОССИЯ. Усиление более современного, самодержавного и опирающегося на военную силу правительства в России стало вызовом совсем другого рода для Старого режима в Европе. Вызов этот не был таким же решительным и непосредственным, как идеологический вызов Американской революции. Однако подъем новой военной империи, располагавшей обширной территорией и большим населением, а также (по крайней мере, в принципе) направлявшей все людские и материальные ресурсы на служение государству, явно контрастировал с политически раздробленной и социально разделенной старой Европой. Только за счет использования новых ресурсов и изыскания новой базы власти путем непрерывного самопреобразования могли такие относительно небольшие страны, как Франция и Британия, надеяться на равное положение с новым российским великаном. За тем фактом, что в течение XIX в. демократическая и промышленная революции создали новые основы для власти и богатства в Западной Европе, оставив Россию далеко позади более чем на столетие, в какой-то мере оказалась скрыта степень российской угрозы в последние десятилетия XVIII в. В сущности, эта опасность традиционному европейскому многообразию была именно так отодвинута вплоть до нашего времени.

До 1698 г., когда юный Петр Великий возвратился из своей знаменитой поездки по Западной Европе, чтобы начать революцию сверху, Россия двигалась не спеша, следуя политике и строю, принятому первыми Романовыми. Усилия направляли на то, чтобы сохранить в целости самобытное российское наследие путем сведения к минимуму контактов с иностранцами. Такая политика оправдывала себя в XVII в. Так, например, роль России как центра православия помогла царям получить права на Восточную Украину (1667 г.) после долгой войны с Польшей, так как казаки предпочитали иметь над собой православного господина, а не католического, если уж без него нельзя было обойтись.

РОССИЯ ПРИ ПЕТРЕ ВЕЛИКОМ

Однако Петр вовсе не заботился о православии, а грубые и шумные нравы иностранных колоний в Москве были ему больше по вкусу, чем ритуальная жизнь русского двора. При этом его тесные связи с иностранцами оставались всего лишь личной привязанностью почти десять лет после того, как он стал полновластным правителем России. И только после того, как недовольство московских стрельцов (1698 г.) вылилось в мятеж, Петр до конца жизни не жалел усилий для превращения окружавших его веселых друзей и авантюристов в господ Российского государства.

Одна за другой исчезали старые приметы: запрещены бороды и кафтаны, введен юлианский календарь, упрощен алфавит, при дворе отменена изоляция женщин, на Финском заливе построена новая столица — Санкт-Петербург. Петр вытащил русских дворян из их вотчин и поместил в казармы, усадил за чиновничьи столы. Он взялся за административную неразбериху России, пытаясь сделать систему управления похожей на шведские модели, и даже осмелился подчинить святую православную церковь светскому прокурору. Повсеместно царь с его неутомимой и капризной энергией загонял свой упирающийся народ на новые пути. Подобно своему предшественнику Ивану Грозному и Сталину в более поздние времена, личность Петра на деле преобразовала русское общество за четверть века.

Устрашением и массовым насилием реформы Петра были прочно укреплены в Российском государстве, чему способствовали также превратности долгой и тяжелой войны со шведами (1700-1721 гг.). Следует отметить, что Петр и его соратники не смогли бы безнаказанно замахнуться на старые русские обычаи и установления, если бы приверженность к старой Руси к тому времени уже сильно не ослабла. Ограниченное, но длительное соприкосновение с ощутимыми преимуществами европейской цивилизации подорвало беззаветную приверженность старым традициям, а официальная церковь была сотрясена до основ старообрядческим расколом. Оставалось только самодержавие, и когда оно перешло в руки революционеров, отвергнувших российское прошлое и решивших перенять достижения европейской цивилизации, то прекратили существовать и объединяющие принципы действенного сопротивления.

В центре всей бурной деятельности Петра находилось поразительное по своей целенаправленности стремление к огромной военной мощи. Его правительственные реформы были подчинены цели набора, оснащения и содержания армии и флота, равных или превышающих силы западных держав. Это требовало не только людей и денег, но также заводов и верфей, математики и практических навыков, более широкой грамотности и принуждения на любой ступени общественной лестницы. Петр набирал крепостных в армию, на новые оружейные заводы на Урале, на строительство Санкт-Петербурга, ставил дворян почти с такой же непоколебимостью на службу туда, где необходимо, записывал их сыновей в полки императорской гвардии, предписал купцам перенести свои дела из Архангельска в новую столицу — Санкт-Петербург, назначал шведских пленных на административные должности в российских губерниях и выписал сотни голландцев и других иностранных мастеров для развития новых ремесел в России. Жизнь самого Петра, влекомого почти демонической неутомимостью, состояла из переменчивого внимания к мелочам, внезапных крутых решений, необузданных попоек и буйных беспричинных вспышек гнева.

Петровские административные реформы оставались хаотичными, и скрытое сопротивление его нововведениям во всех слоях общества серьезно мешало его планам. И все же Петр обновил Россию. Он выиграл войну со шведами, несмотря на искусство своего противника Карла XII, и присоединил к России значительную часть территории на Финском заливе — его знаменитое «окно в Европу». Войны с турками были менее успешными. Победа 1696 г. обеспечила выход к Азовскому морю, но этот успех был сведен на нет в 1711 г. катастрофическим окончанием второй кампании, что вынудило царя отдать все, что было добыто в ходе предыдущей. Отчасти утешало то, что к самому концу царствования Петра его войска победили Персию и передвинули российскую границу к южному побережью Каспия.

Дело Петра стало возможным благодаря его необычайным способностям и неуравновешенности как личности. Секрет его поразительных успехов кроется в том, что он создал неофициальную, но высоко эффективную систему обучения молодых людей, желавших послужить его революционным замыслам. Учебными заведениями Петра были полки императорской гвардии, сформированные на основе ядра из товарищей его детских забав и преобразованные в воинские части. Когда революция сверху начала спускаться вниз, Петр набирал из гвардейцев офицеров для армии, гражданского управления, дипломатии и других целей. Для заполнения освобождавшихся мест в полках дворянам предписывалось посылать в них своих детей рядовыми. В результате Петр быстро создал мощную правящую верхушку, неофициально, но прочно связанную общим опытом службы в гвардии. К тому же тот факт, что новые хозяева России, с пренебрежением отвергшие многое из русского прошлого, были поначалу не более чем крошечным гарнизоном на недружественной земле, служил им всем мощным стимулом к тому, чтобы удерживать приверженность народа к допетровской Руси от какого бы то ни было политического выражения, способного поставить под угрозу их власть. Поэтому жестокие интриги, столь характерные для правящей верхушки в XVIII в., всегда прекращались внезапным дворцовым переворотом. Любые длительные дворцовые распри могли открыть шлюзы для яростной реакции масс, направленной против всех тех, кто изменил старой Руси.

После кончины Петра история России становится историей революционной верхушки, созданной им на основе императорской гвардии. Вражда и союзы в ее среде выражаются в серии знаменитых дворцовых переворотов, когда на смену одному самодержцу приходил другой, не имевший права наследования или каких-либо других законных прав. Самым выдающимся стал переворот 1762 г., в результате которого был свергнут Петр III, а на престол взошла его супруга — никому не известная немецкая принцесса. При этом узурпировавшая власть Екатерина II сохранила ее до самой смерти (1796 г.) и подняла российскую мощь на невиданную до тех пор высоту.

Екатерина удерживала трон благодаря дружбе с гвардией и широкому удовлетворению запросов дворянства. Еще до ее прихода к власти простые нравы, отличавшие окружение Петра, стали постепенно укрощать французские гувернантки и немецкие наставники, которых приглашали в дворянские семьи, чтобы учить их детей языкам и манерам европейской аристократии. Однако, по мере того как русские дворяне ближе знакомились с жизнью аристократов в Европе, они начинали требовать для себя таких же привилегий и статуса. В частности, они желали освободиться от обязательной государственной службы. Злополучный супруг Екатерины в 1762 г. предоставил им такую привилегию, после чего тысячи дворян покинули армию и государственные учреждения, чтобы осесть в своих вотчинах. Екатерина развила дальше эту уступку, обеспечив юридическую защиту от конфискации дворянского имущества и от других произвольных наказаний. Она также подтвердила и расширила законные права дворян на их крепостных и позволила провинциальному дворянству объединяться в свои организации для конкретных и ограниченных целей.

Екатерина могла себе позволить ослабить давление на дворянство, потому что Россия уже располагала к тому времени значительным числом хорошо образованных людей, желавших и даже жаждавших получить должности в армии и в государственных учреждениях. Экономическое развитие достигло такой степени, когда самодержавие получало достаточные поступления от налогов, чтобы платить своим чиновникам нечто вроде жалования, так что отпала необходимость в прежней форме оплаты в виде раздачи земель. Государственная служба оставалась лестницей для продвижения вверх, поскольку достижение установленного положения в армии или на гражданской службе обеспечивало автоматическое получение дворянства со всеми официальными привилегиями этого статуса.

Однако находившиеся на нижней ступени общественной лестницы крепостные не видели улучшения своей жизни и, несомненно, подвергались более сильному угнетению, чем раньше. После того как дворян освободили от обязательной государственной службы, крестьяне, естественно, также подумали, что их освободят от необходимости служить дворянам. Это убеждение вылилось в мощное крестьянское восстание с центром в Южной России (1773-1775 гг.), жестоко подавленное властями. С той поры недовольство крестьян перешло от прямых форм выражения к сектантству и массовому пьянству.

Таким образом, Россия разделилась на две все более чужие друг другу части общества, и разрыв между ними становился как никогда ранее резким. Привилегированное дворянство, богатые представители которого к концу XVIII в. усвоили образ мыслей и манеры французских салонов, жили в мире, полностью оторванном от вопиющего невежества и грубости крестьянской жизни. Чем образованнее и цивилизованнее становились русские аристократы, тем тоньше были нити, связывавшие их с собственными крестьянами.

В этом, без сомнения, и заключается главный источник грядущей слабости. Однако в XVIII в. социальные трещины между аристократией и народными массами в Западной Европе были почти такими же, и общественная структура России еще не отставала значительно от западных держав. Да и сами размеры государства играли на пользу России. Екатерина не только аннексировала около половины Польши путем трех последовавших друг за другом разделов этой несчастной страны (1772-1795 гг.), но и отодвинула границы России к Черному морю, и русские корабли получили возможность плавать по ранее считавшемуся турками своим внутренним морю и свободно проходить через проливы (1774 г., 1783 г.). Мечты о полном разрушении Османской империи и о замене ее реставрированной и зависимой греческой империей на Босфоре остались неосуществленными. Тем не менее военная мощь, которой обладало столь обширное государство, как Россия, была недвусмысленно продемонстрирована. При Петре Россия заявила о себе как о великой европейской державе, при Екатерине она стала такой.

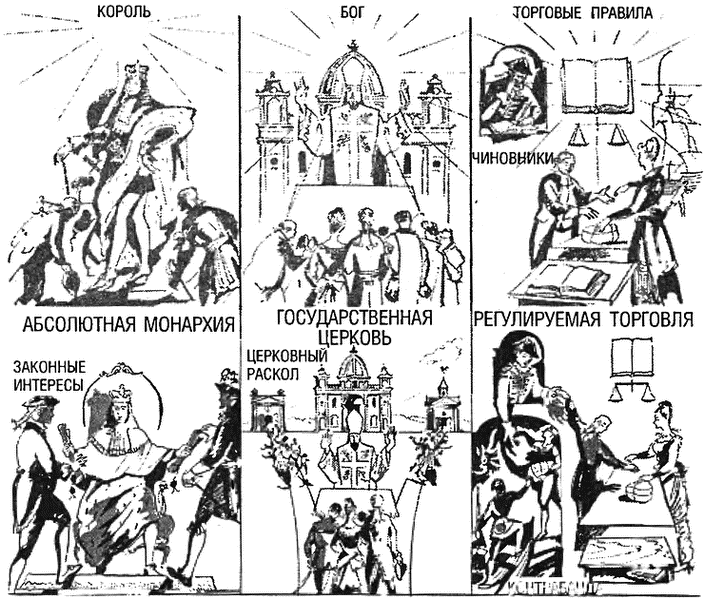

3. КОМПРОМИССЫ СТАРОГО РЕЖИМА В ЕВРОПЕ

Главным победителем в Тридцатилетней войне стала Франция, которая быстро превратилась в центр притяжения Европы. Роскошь двора Людовика XIV (1643-1715 гг.) свидетельствовала о силе и богатстве, изысканности и утонченности. Аристократы, укрощенные постоянным присутствием при дворе, утратили старые привычки добиваться всего силой. Французские крестьяне получили, таким образом, возможность узнать, что такое мирная жизнь, а королевские армии совершали марши за пределами страны, давая дипломатам короля аргументы для расширения этих пределов в сторону Рейна. Немецкие князьки, насколько они могли это себе позволить, и Карл II Английский (1660-1685 гг.), насколько он отваживался, стремились повторить успехи французского монарха, и если завести такие же войска было слишком дорого, то завести любовниц не хуже было сравнительно легко. Правды ради, следует отметить, что военное превосходство Франции ослабело после 1715 г., когда Англия, с одной стороны, и Австрия — с другой, нарастили свою мощь. Однако французская философия и литература, достигшие впечатляющего размаха еще в XVII в., приобрели в XVIII в. такой авторитет, который перешагнул через политические и языковые границы и осветил всю Европу, а вместе с ней Америку и Россию.

Со времен упадка латинского христианства в средние века социальное и культурное единство Европы никогда не было таким прочным. Различия европейского наследия, столь сильно вступавшие в противоречие друг с другом в XVI в., удалось примирить в XVII в. с помощью ряда совершенно нелогичных, но от этого не менее действенных компромиссов, охватывавших политику, общество, сферу деятельности мыслителей и менее явно искусство. Возникшее в результате равновесие никогда не было постоянным, меняясь от одной эпохи к другой и от одной территории к другой. Более того, оно изначально содержало в себе семена происшедшего в XIX в. нарушения. Можно все же попытаться охарактеризовать некоторые основные направления и наиболее постоянные черты Старого режима в Европе.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОМПРОМИССЫ. Старый режим в Европе был основан на множестве территориальных государств, ревниво оберегавших свой суверенитет. Не признавая никакой внешней власти, правители таких государств точно так же не признавали и никаких пределов для собственной власти на своей территории. Хотя на практике даже самые абсолютные монархи были обязаны считаться с интересами городов, провинций, привилегированных компаний, гильдий, церкви и прочего у себя в стране, а баланс сил существенно ограничивал их действия за рубежом.

Суверенитет ограничивался также порядками в области собственности. Отрезвленные яростью религиозных войн, европейские правители отказались от прямого обращения к глубинной сущности дел человеческих и стали смотреть на начетническое исступление, внушенное определенным видением религиозной или другой формы истины, как на нечто смешное, наивное и откровенно опасное. Правители пришли к выводу, что благоразумнее будет расширять рамки профессионализма, на который можно положиться и который будет действовать хоть и не эффектно, но зато эффективно, старыми и хорошо знакомыми способами. Профессиональные юристы, врачи, торговцы, придворные, помещики, чиновники, офицеры, а к XVIII в. и писатели, знающие свое дело и не выходящие за круг его интересов, изменяли жизнь Европы шаг за шагом по мере того, как уходило одно десятилетие за другим, и при этом они лишь изредка обращались к глубинам человеческих страстей или к высотам человеческих устремлений. Даже такой теоретически абсолютный, энергичный и амбициозный правитель, как Людовик XIV, был, таким образом, ограничен в своих возможностях не только союзами иностранных держав, сдерживавшими его агрессивные намерения, но также и менее формальным, но гораздо более прочным союзом самостоятельных или полусамостоятельных профессиональных объединений и корпораций во Франции, каждое из которых упорно держалось за свои права, правила и устоявшиеся обычаи, тем самым выступая стабилизирующей силой в обществе. Устоявшиеся правила и внешние приличия, подкрепленные весом тяжелых установлений, удерживали даже самого абсолютного из королей не просто от крутой ломки в стране, но даже и от самой мысли об этом. Таким образом, теоретически абсолютный суверенитет оставался целиком и полностью теоретическим.

Международные войны и дипломатия хорошо иллюстрируют ограничения суверенитета, присущие Старому режиму. В течение короткого времени в начале царствования Людовика XIV Франция превосходила по силе своих соперников на континенте, однако баланс был восстановлен, когда в 1689 г. к антифранцузскому Великому альянсу присоединилась Англия. После этого даже такие значительные перемены, как распад Испанской империи в Европе (1700-1714 гг.), разгром Шведской империи на Балтике (1700-1721 гг.) и раздел Польши (1772-1795 гг.), происходили при тщательном учете баланса сил между основными европейскими государствами.

На протяжении большей части XVIII в. этот баланс поддерживался идущим параллельно процессом экспансии. На западе Франция и Британия богатели на торговле и заморских авантюрах. В Восточной Европе Австрия, Пруссия и Россия наращивали свою мощь за счет включения в свой состав слабо организованных и частично незаселенных районов на окраине европейского общества. В конечном счете преимущество оказалось на стороне держав, дальше других отстоявших от центра Европы. Так, островная Британия одержала решающую победу в Семилетней войне (1756-1763 гг.) и отобрала у Франции ее владения в Индии и Америке. На востоке Австрия получила такое же преимущество в XVII — начале XVIII вв., когда армии Габсбургов вторглись в Венгрию (1683-1699 гг.) и на Балканы (1714-1718 гг.), открыв самую западную часть евразийских степей для заселения подданными Габсбургской империи. Со второй половины XVIII в., однако, роль Австрии как главного фактора в непрерывном процессе экспансии на границах Европы перешла к России.

При этом у держав на периферии Европы также были свои слабые места. Покорение, заселение и приобщение к цивилизации отдаленных земель ложились бременем на дипломатию и ресурсы центра, и уже само по себе расширение Британской, Австрийской и Российской империй с их пестрым населением и разнообразными обычаями часто ставило перед центром невыполнимые задачи. Восстания в Шотландии (1715 г., 1745 г.), Американская революция (1775-1783 гг.), выступления в Венгрии (1703-1711 гг., 1789 г.), крестьянские войны под руководством Степана Разина (1670-1671 гг.) и Емельяна Пугачева (1773-1775 гг.) в России указали на трудности и недостатки британского, австрийского и российского правительств на их собственной территории.

В каждом европейском государстве вес различных элементом в системе сдержек и противовесов время от времени менялся. В XVII в. рационалистическое, централизующее давление гражданской и военной бюрократии во Франции имело целью подчинить себе другие элементы французского общества. Так, например, независимость аристократии была подорвана как раздачей королевских пенсий и привилегий, так и прямой узурпацией дворянских прав. Позднее, в XVIII в., аристократия потребовала возвращения определенной части ее самостоятельности, взявшись для этого, однако, не за шпагу, а за перо, с помощью законных аргументов (в парламенте) и теоретических изысканий (Монтескье).

В отличие от галликанской Франции, в Австрии церковь сохранила более значительную независимость и существенную власть. Средние классы здесь были явно слабее, а отдельные земли оставались самостоятельными единицами, слабо связанными воедино лишь подобием вассалитета по отношению к монархии Габсбургов. Административная централизация, с таким успехом проведенная в XVII в. во Франции, стала главной задачей для австрийской бюрократии с середины XVIII в., причем ее выполнение было прервано незадолго до завершения Французской революции. Испания и Португалия в основном двигались вслед за Австрией, пытаясь перенимать опыт Франции в достижении политического и военного величия в середине XVIII в.

Швеция и Польша, игравшие роль великих держав в XVII в., утратили ее в XVIII в. как по причине того, что им не удалось добиться такой централизации в управлении и такого общественного равновесия, каких достигла Франция в XVII в., так и в силу ограниченности людских и природных ресурсов. Аналогичным образом теряла свое политическое значение в XVIII в. Голландия. Несмотря на территориальную близость к центру европейской цивилизации, ее скудные природные ресурсы и относительно низкая численность населения не позволяли ей сохранять положение великой державы. Позиции, завоеванные в свое время военным и дипломатическим путем Швецией, Польшей и Голландией, перешли в руки Британии и Пруссии, чья политика резко отличалась от норм Старого режима. По удивительному совпадению период 1640-1688 гг., ставший свидетелем революции сверху в Пруссии и снизу в Британии, сыграл решающую роль в установлении специфического для каждой из этих стран государственного и общественного баланса.

В 1640 г., когда к власти в Бранденбурге пришел Великий курфюрст Фридрих Вильгельм Гогенцоллерн, Пруссия была бедной далекой провинцией, полученной им во владение от польской короны, а другие его земли были широко разбросаны по всей Германии. Ко времени же смерти курфюрста (1688 г.) Бранденбург-Пруссия превратился в государство — военный лагерь, где все имеющиеся ресурсы направляли на содержание многочисленной и боеспособной регулярной армии. Фридрих Вильгельм и его приближенные не допускали ни малейших препятствий на пути к достижению этой цели. Привилегии дворян, иммунитеты провинций и городов, обычаи гильдий и даже сел строго координировались, корректировались, а при необходимости и упразднялись в целях обеспечения максимальной военной мощи. В результате бедные, слабые и разбросанные территории были сплочены в единое административное образование, не только способное защищать себя, но и ставшее прочной базой, с которой власть Гогенцоллернов могла распространяться и на другие земли.

Преемники Великого курфюрста были способными правителями и проявили замечательную целеустремленность в укреплении своей власти и расширении территории государства. Ко времени Фридриха II Великого (1740-1786 гг.) Пруссия сравнялась с Францией на полях сражений, стала соперником Австрии в Германии и союзником России и Австрии при разделе Польши. Одержанные успехи позволили смягчить почти спартанскую жесткость прусского государственного устройства, и скромное благосостояние, заботливо поддерживаемое правительством в его трудах по сборам налогов для усиления войска, стало выливаться в развитие городов и появление привилегированных профессиональных слоев в прусском обществе. Таким образом, к концу правления Фридриха Пруссия уже меньше, чем раньше, отличалась от других государств континентальной Европы.

Развитие Англии шло другим путем. Английская революция (1640-1688 гг.) установила власть парламента даже над королем и ускорила приход олигархической системы управления государством. Последующее развитие, например образование правительства в виде кабинета министров, только увеличило отличия между британскими и континентальными учреждениями. В XVII в. парламент напоминал архаический пережиток средневековья, вызывающий нарушения нормальной жизни в силу отсутствия единства и мешающий современному, действенному правительству своей мелочностью. К середине XVIII в. все же новомодный британский кабинет, подотчетный парламенту, стал производить впечатление даже на континентальных наблюдателей способностью вести успешные войны за границей, поддерживая при этом свободу и порядок у себя дома. Прежде всего британский парламент защищал принцип, согласно которому землевладельцы имеют право активно участвовать в создании законов, в выработке политики правительства и в управлении местными делами. Некоторые французские аристократы, низведенные до декоративной роли при дворе, и ведущие представители французского купечества и профессиональных кругов, время от времени выражавшие недовольство жесткостью королевского контроля, начинали чувствовать, что величие Франции было куплено дорогой ценой лишения их политических свобод. Так, после умелого ведения британским парламентом Семилетней войны (1756-1763 гг.) многие во Франции стали склоняться к тому, что определенная перестройка их собственных установлений в направлении британского парламентаризма была бы полезной.

СТАРЫЙ РЕЖИМ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ

Система управления Британии, как и во Франции, покоилась на плотном клубке юридических корпораций и временных объединений, чей консервативный вес ограничивал парламент почти с такой же силой, как подобные организации во Франции ограничивали абсолютную власть короля. При этом парламентская система обеспечивала более постоянное и более тонкое согласование интересов таких групп, чем это было бы возможно в более жестких рамках бюрократического королевского правления. С ростом богатства и числа указанных групп новые интересы, например, интересы владельцев плантаций сахарного тростника в Вест-Индии, бристольских работорговцев, ведущих прогрессивное сельское хозяйство помещиков Норфолка и даже выбившихся из простонародья владельцев хлопковых мануфактур Манчестера, могли быть представлены в парламенте. Такие группы могли присматривать за тем, чтобы политика правительства согласовывалась с их потребностями в пределах, устанавливаемых с учетом соперничающих интересов, также представленных в парламенте. С другой стороны, система контроля Франции, Австрии и даже Пруссии, вырабатываемая бюрократией, гораздо слабее реагировала на меняющиеся комплексы экономических интересов и стремилась сохранять свою силу даже после того, как изменялись условия. Результатом становилось отставание и даже блокирование экономических и технических новшеств, которым свободная британская система открывала широкую дорогу.

Очевидно, самым коренным различием между общественными моделями Британии и континента (не считая Голландии и некоторых швейцарских и немецких вольных городов) был более высокий авторитет и самостоятельность купцов и финансистов. Во Франции и на континенте вообще удачливый делец торопился оставить позади свою прошлую жизнь, то ли с помощью прямого приобретения королевского патента на дворянство, то ли отправляя сыновей на государственную службу, где они могли надеяться добиться дворянства или приобрести его благодаря высокому посту. Для этого требовалось выйти из принижающих достоинство объединений на товарном рынке. В Англии, однако, дворяне регулярно выходили на товарный рынок и участвовали в торговых сделках, а богатые купцы, приобретавшие поместья и получавшие дворянство, не обязательно оставляли свою торговую деятельность, хотя они становились скорее уже финансистами, чем практическими дельцами. В таких условиях расточительность праздных дворян во Франции и в других странах способствовала более основательному распылению торгового капитала, чем в Англии. И наоборот, доступность относительно больших масс капитала в результате взаимопроникновения классов аристократов-землевладельцев и купцов существенно способствовала поразительному экономическому росту Великобритании в XVII-XVIII вв.

Экономическому развитию Англии способствовала также терпимость к различиям в вероисповедании. После 1689 г. пуританам и последователям различных более радикальных религиозных сект были предоставлены определенные права, в том числе право на участие в делах, хотя право на участие в выборах в парламент, на поступление в университеты и обучение праву, богословию, медицине за ними не признавали. Не принадлежащая к государственной церкви община, самосознание которой определялось евангелической религией и правовым бессилием, стала колыбелью для многих самых активных английских предпринимателей, а ее представители часто прокладывали путь экономическим новшествам. Во Франции же, наоборот, решительное стремление Людовика XIV искоренить ересь в своем королевстве разрушило сообщество купцов и промышленников гугенотов, игравших в экономике сходную роль. Все это сказалось на французской промышленности и торговле, а бежавшие из страны гугеноты обогащали такие принимавшие их государства, как Англия или Пруссия.

Георг III (1760-1820 гг.) был последним английским королем, бросившим вызов парламенту и пытавшимся править по собственному усмотрению. «Король-патриот» воспользовался своей возможностью официального назначения на должности с тем, чтобы провести своих приверженцев в парламент, надеясь таким образом преодолеть бесконечные ссоры между представителями разных группировок, составлявшие саму суть жизни парламента и его методов согласования интересов всех слоев британского общества. Попытка эта провалилась, поскольку была дискредитирована успехом восстания в Америке (1775-1783 гг.) и наступавшим время от времени умопомешательством короля (после 1788 г.). Итак, накануне Французской революции в Британии твердо укрепились верховенство парламента, ответственное правительство в виде кабинета министров и олигархическое правление страной. Свободы англичан, состоявшие в постоянном кипении дискуссий в стенах парламента и за его пределами и подтверждавшиеся успехами экономики и имперской политики, резко контрастировали с почтительной покорностью, которой требовали монархи континента от своих послушных подданных.

В большинстве крупнейших территориальных государств Европы Старый режим обеспечивал центральную власть, будь то в лице парламента или монарха, гораздо более значительными средствами военной и экономической мощи, чем когда-либо. Общее богатство Европы выросло до такой степени, что поступления от налогов были достаточны для оплаты и оснащения сравнительно больших и сильных регулярных армий и профессионального флота. Такие новые или ставшие использоваться шире финансовые инструменты, как британские государственные долговые облигации и банк Англии (основанный в 1694 г.), позволяли мобилизовать экономические средства в новых масштабах, привлекая частные капиталы для государственных целей. Подобного рода инструменты наряду с созданием акционерных компаний, появившихся в начале XVII в., дали Европе возможности для непрерывной экономической экспансии и увеличили ее военную мощь во всех частях света.

Несмотря на то что бедные и неимущие играли слабую роль в расширении мощи и росте благосостояния Европы, энергичные и способные личности нередко поднимались на одну-две ступеньки выше по общественной лестнице, и даже самые нуждающиеся стали выживать чаще. Профессионализация начала сдерживать опустошительное действие войны. Выращивание новых культур (в частности, картофеля и кукурузы), применение новых способов обработки земли и совершенствование транспорта сгюсобствовали борьбе с голодом. Даже болезни переставали быть всеобщим бичом по мере того, как приобретаемый иммунитет и достижения в области медицинской диагностики и лечения приводили к увеличению числа излечиваемых. В результате население Европы совершило скачок вперед. Несмотря на ужасающие условия жизни в таких городах, как Лондон, где дешевый джин на время заменил собой эпидемии в качества главного фактора, уносящего человеческие жизни, низшие, средние и высшие классы в Европе процветали, как это редко бывало до того, благодаря политическим и социальным компромиссам Старого режима.