БЛОКАДНЫЙ БЫТ

Фашисты пытали Ленинград, ленинградцев голодом. Матерей пытали жалостью к умирающим на глазах у них детям и мужьям, а солдат — жалостью к угасающим матерям, женам, детям, надеясь, что дрогнут ленинградцы, откроют ворота в город.

Гитлер так объяснял немцам и миру непредвиденную «задержку» с Ленинградом: «Ленинград мы не штурмуем сейчас сознательно. Ленинград выжрет сам себя».

Штурмы тем временем следовали один за другим. Продолжались. В том числе и самый грозный штурм — голодом.

Потребности человека стремительно сужались, концентрировались, заострялись на хлебе, тепле, воде.

«Голод — все!» — восклицает врач-блокадница Г. А. Самоварова. И проверила она это не только на других — на себе самой. «Знаете, какая самая большая радость была? Это когда прибавили до трехсот граммов хлеба. Вы знаете? Люди в булочной плакали, обнимались. Это было светлое Христово воскресение, это уже такая большая радость была!»

Но и 300 граммов (без других продуктов) — это все еще «смертельная» норма. А было и 200, и 125 граммов! Без воды, без дров, без света…

Условия города мешали приспособиться. Паровое отопление не действовало, а печек во многих домах уже не было. Ведро воды, равно как и полено, становилось проблемой часто сложной, а иногда неразрешимой. А освещение? Коптилка — казалось бы, просто. Но чем ее заправить? Где достать керосин, лампадное масло? Ведь даже дневным светом нельзя было пользоваться, потому что во многих домах, может даже в большинстве домов, от обстрелов, от бомбежки повылетали стекла, и окна были забиты фанерой, завешены одеялами, заткнуты тряпьем, матрацами. Так что в комнатах была постоянная темь (и слово появилось «зафанерил» вместо «застеклил»).

«Боря придумал хорошую коптилочку — чернильница-невыливайка, в нее вставляют стеклянную трубочку-фитилек», — записывает в дневник Фаина Прусова. Это было изобретением, это было событием.

Даже на улицах темень: в целях светомаскировки ввинтили в домовых фонарях синие лампочки.

«Когда погасли и синие лампочки, то приходилось ходить по памяти. Когда ночь светлая, то ориентируешься по крышам домов, а когда темная, то хуже. Машины не ходили, натыкаешься на людей, у которых не было на груди значка-светлячка» (из дневника О. П. Соловьевой, работницы прядильно-ниточного комбината имени Кирова).

Темнота действовала угнетающе. К этой морозной темноте трудно было привыкнуть, приспособиться.

В наивном и искреннем дневничке семнадцатилетней «К. Лиды», работавшей (пока они действовали) в парикмахерской, ночная пробежка по тесному от бесконечной темноты Ленинграду описывается так:

«Бывало, выйдешь с парикмахерской, а на улице так темно, что будто пропасть какая, идешь и руки вперед перед собой держишь.

Однажды иду, совсем темно, лунные ночи кончились, мне надо переходить дорогу, слышу, автомобиль едет, я жду, слышу, ехал и где-то вдали остановился. Я спокойно перехожу дорогу, все время держа вперед руки, одну пустую, другую с чемоданом, где я носила свой инструмент, иду (а я чуть ли не бегом ходила в темноте) и, видимо, так сильно шла рядом с панелью, что натолкнулась на машину и даже упала назад, потому что так быстро шла. Чуть чемоданчик не выронила. Слышу, открывается кабина, шофер спрашивает: «Кто здесь?» — а я притихла, неудобно стало, но подумала — наплевать, все равно не видно. Тогда решила идти по панели (а почему я не любила по панели ходить — из-за того, что наталкиваешься на людей все время), ну, вот, дохожу я до угла Советской улицы и Суворовского проспекта, иду около стенки и знаю, что сейчас надо поворачивать направо. Вдруг — не пойму, что это, куда я зашла? Наткнулась на что-то большое, круглое и тут сообразила, что это бочка с песком, значит, это я с ней в обнимку стояла, пока соображала, что это, в собственном дворе и заблудилась».

«— Итак, вы вернулись из стационара? — спрашиваем мы Ирину Алексеевну Кирееву.

— Да, пролежав там некоторое время, вернулась. Няня была еще жива, но она уже погибала от голода. Помню, что мы ее поднимали. В стационаре нам давали какие-то порошки — на вес золота! — и мы считали, что, если эти порошки принесем домой, мы можем спасти своих близких. Помню, что усиленно питали няню, которая, конечно, уже сильно была истощена, настолько, что начался у нее голодный понос. Она скончалась на наших глазах. А до этого умерли наш восемнадцатилетний двоюродный брат, и тетя, и дядя. В январе — феврале вымирали прямо семьями. Что тут было — страшно! Тетя — в госпитале. Мама моя лежит со страшной водянкой (по возрасту она была, наверно, моложе, чем я сейчас). Лежит бабушка. Лежит няня. Воды нету. Темно, холодно.

— Электричества уже не было?

— Электричества не было. Поставлена была времянка, такая печурка. Пришел боец и сложил нам такую времяночку. Тут мне приходилось, поскольку я оказалась самая жизнеспособная и самая старшая из детей (сестра моложе меня была), приходилось ходить за водой. Воду мы брали из люка. Каждое утро выходили — это тоже был подвиг. Ведра нет. Мы приспособили кувшинчик, наверно, литра на три воды. Надо было достать эту воду. До Невы идти далеко. Открыт был люк. Каждый день мы находили новые и новые трупы тех, которые не доходили до воды, Потом их заливало водой. Вот такая это горка была: гора и корка льда, а под этой коркой трупы. Это было страшно. Мы по ним ползли, брали воду и носили домой.

— Видны они были сквозь лед?

— Да, видны».

Клавдии Петровне Дубровиной (ул. Сердобольская, 71) было тогда двадцать с чем-то лет, работала она токарем, служила в МПВО. Многое в этой блокадной молодости ей вспоминается сейчас с улыбкой. Для нас вроде ничего веселого, а она почему-то улыбается тому своему нелегкому быту. «Перед войной я была такая, что у меня простых чулок даже не было, — знаете, как говорится, модница была: все шелковые чулочки на мне, туфельки на каблучках. И вот когда жизнь так стукнула меня, то я сразу перестроилась. Правда, в Ленинграде в течение, может быть, нескольких дней пропало все сразу. В магазинах, например, раньше лежали, вот как сейчас лежат, шоколадные плитки, и в течение нескольких дней — абсолютно ничего! Все сразу раскупили: запасы стали кое-какие делать. Но карточки были быстро введены. И так же было с промтоварами. Я схватилась: что же я так осталась? Я побежала в магазин и успела еще захватить простые хлопчатобумажные, причем черные, чулки в резинку. Сколько там было, не помню, кажется, шесть пар, я купила и все шесть пар на себя надела. И вот так эти шесть пар не снимались. Представляете, черные чулки, шесть пар не снимались — это чтобы от холода спастись! Потом — как я ноги обула. Тоже думаю — что же мне делать? Я пропаду. А у меня какие-то старые лисьи шкуры валялись. И тоже я где-то схватила, купила с рук (тогда еще продавали за кусочек хлеба) такие вроде бурочки, они были буквально сшиты на машине из байки, тоненькие такие. Но все же туда можно было всадить ногу. Я что сделала? Я эти шкуры намотала себе вместо портянок и всадила ноги в бурки. Но в них же не будешь ходить по улице, это типа домашних, подошва-то тонкая. Где-то в коридоре нашла старые мужские галоши громадного размера (это был, видимо, самый большой размер), с такими острыми носами. Я бурки свои всадила в эти галоши, проколола дырочки, шнурочками, как лапти, перекрестила, завязала — и вот так я спасла ноги. В тепле я ходила все время. Иначе я пропала бы… Теперь в смысле умывания. Конечно, воды не было. Вот когда я еще выходила из дому, шла на завод, у меня единственно что было — кусочек тряпочки в кармане. Я выходила на улицу — снег. Я беру, немного потру руки о снег, это вместо воды, — и все. Ну, лицо, кажется, тряпкой протирала. А так больше никогда ничего, не умывались, воды никакой не было. Ну, воды в столовой, где нас кормили, было немножко».

Иван Андреевич Коротков, художник: «Какие тут события происходили? Водопровод работал кое-где, и оттуда можно было ведром доставать воду, но получались такие большие ледяные горы. На Невском, как раз около Гостиного двора, была такая башня. Почему она образовалась? Потому что когда ведра, наполняли, то воду проливали, она скатывалась, лед нарастал, нарастал и на метра два-три поднимался от земли. Потом забраться туда было целым событием. Воду я носил. Заберешься (я был в ботинках солдатских), а как обратно? С ведрами? Ну, иногда сядешь на горку и скатишься ничего, а иногда грохнешься. И опять проливаешь. И гора эта растет без конца. Так и на спусках к Неве, кто ходил за водой на Неву».

Галина Иосифовна Петрова: «Да, возили мы воду из Невы. Это я помню очень хорошо. Это против Медного всадника. Мы туда ездили через Александровский сад. Там прорубь была большая. Мы на коленочки вставали около проруби и черпали воду ведром. Я с папой всегда ходила, у нас ведро было и большой бидон. И вот пока довезем эту воду, она, конечно, уже в лед превращается. Приносили домой, оттаивали ее. Эта вода, конечно, грязная была. Ну, кипятили ее. На еду немножко, а потом на мытье надо было. Приходилось чаще ходить за водой. И было страшно скользко. Спускаться вниз к проруби было очень трудно. Потому что люди очень слабые были: часто наберет воду в ведро, а подняться не может. Друг другу помогали, тащили вверх, а вода опять проливалась. Около Сената и Синода стоял какой-то корабль. Там, бывало, моряки приходили и помогали пожилым. Да было и не понять, пожилой это человек или молодой, настолько были, во-первых, все закутаны, а во-вторых, были же коптилки, и из-за этих коптилок мы были как черти».

«Как-то я мужчину попросила, а он говорит (это из рассказа Заборовской Валентины Алексеевны, ул. Варшавская, 116): «Доченька! Если бы я мог достать, я бы достал тебе хоть десять ведер».

Мужчина не мог достать мне воды! Не поймешь: то ли он молодой мужчина, или он старый, ничего не поймешь, потому что люди какие-то были изменившиеся очень.

Ну, как-то я воду эту достала. Я ее подымала! Бабушка жила у нас. Я сейчас скажу, — на втором этаже бабушка жила у нас. И я, значит, эту воду — по одной ступеньке, и всё считала, сколько мне ступенек еще пройти! Вот прошла я ступеньку, считаю — раз, два, три, четыре. Сколько мне еще пройти надо? Я не держусь за перила, веревка у меня привязана к кастрюле, и я иду. Ступеньку пройду — отдохну. Я не могла принести кастрюлю воды. Вот до чего была ослабевши!»

«На лютом морозе мы простояли около двух часов и, наконец, наполнили все наши вместилища. Мы везли наши санки с возможной осторожностью по оледенелым улицам. Надо было еще проехать по двору и завернуть за угол дома. Двор был завален смерзшимся снегом, между сугробов узкой траншеей шла тропинка. Когда мы приближались к повороту, из-за дома навстречу нам вышла девушка-дружинница тоже с санками. На них лежали два уже, верно, уже давно застывших трупа. Тропинка узкая, разлучиться было трудно, на повороте окостеневшая нога задела наши санки, и они опрокинулись. Наша вода! Мы с сестрой стояли ошеломленно, совершенно обессиленные. Присели на санки и расплакались…» (Зинаида Владимировна Островская, ул. Ленина, 34).

На топливо, на дрова разбирались деревянные дома для заводов, учреждений, часть дров давали тем, кто выходил на разборку.

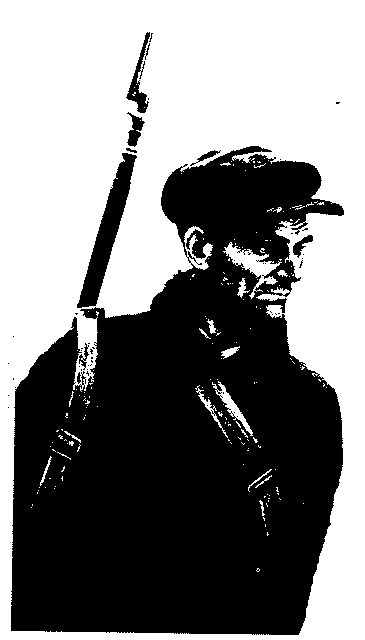

Этим занимались постоянно бойцы МПВО. Звучит мужественно: «бойцы», а на самом деле — восемнадцати-девятнадцатилетние, к тому же истощенные голодом, девчонки.

Вот рассказ одной из них — Дубровиной Клавдии Петровны:

«— И вот обязательно каждый день выделялось несколько человек на ломку дома и чтобы привезти вот это. Не знаю, сколько у нас сил тогда было, — но было, может быть, потому что молодые были.

У нас такие вот большие сани были, самые обычные большие сани, мы ломы туда клали. Сначала мы близко — вот в Новой Деревне, вот здесь — ломали, а потом нам уже приходилось далеко ехать — Озерки, Шувалово, вот туда ехали. Ехали утром на целый день, ломали там дома этими ломами, взваливали на эти сани и везли сюда.

— На себе?

— На себе.

— Лошадей не было?

— Нет! Ну что вы!

Везли мы на себе, но нас несколько человек. Ну, когда зима была — это еще полегче, а когда весна наступила, то было уже очень тяжело. Мы через мост буквально тащили: на мосту снег быстро таял и по мосту было тяжело тащить.

Но опять я должна сказать: пусть это тяжело было, но это нас спасло! Дома я бы не могла, мне было бы нечем, — еще впереди было три зимы страшных, — мне бы нечем было топиться, и я бы пропала. А здесь мы везли и для госпиталей, и для райкома, и для своей казармы. Мы находились в тепле, мы отапливались. Для себя мы же везли. Мы отапливались, мы сушили свои портянки, нам нужно было всё сушить, на нас все же было мокрое, нужно было сушить, и мы таким образом, значит, жили…»

Но каждый ленинградец искал, что поближе и что по силам ему было.

«У нас центральное отопление было в доме сорок, но его не топили. Холодно в комнатах, а на кухне дровяная плита была. Соседка там у нас одна оставалась, так мы с ней ходили. Заборов-то нам не досталось — все спилили (заборы кругом деревянные были). А мы с ней столбики — вот такие от земли — подпиливали. То я лежа попилю ножовкой такой одноручной (что там силы мои были), то она лежа попилит. Так вот принесем, истопим, иногда и сварим там все…» (Зоя Ефимовна Васильева).

Еще ребенком была, но помнит и уже не забудет Галина Александровна Марченко (Приморский пр., 55), как это безмерно важно — хлеб, вода, дрова:

«— Потом, как я сказала, мы перестали ходить в бомбоубежище, потому что у нас и сил не было. И как тревога, мы просто ложились и закрывались. Мы жили на втором этаже, окна все намертво были забиты; никогда не уходили. Из квартиры все уехали. Квартира была коммунальная. Там четыре комнаты было. Мы перебрались в самую маленькую комнатку — моей тетки. А во всех остальных комнатах мы потихонечку выламывали пол. Полы уже не помню: паркетные были или простые, крашеные? И мы жгли. Книг у нас было не очень много, и их жалели жечь. Остались у нас одна кровать, стулья и диван. На диване три каких-то подушечки и валики, их тоже постепенно сожгли, там была стружка. Откуда появилась «буржуйка», кто ее принес, когда мы ее купили? Я не помню. Небольшая «буржуечка». Мы так мелко-мелко резали хлеб долечками маленькими и на ней сушили, просто прилепляли. Хлеб-то был клейкий такой. Эти сухарики и жевали.

— Хлеб водянистый, а есть его было лучше сухим? Почему?

— Потому что так дольше сохранялся вкус хлеба…»

А бывшая работница ленинградского радио Александра Борисовна Ден, рассказывая, показывала:

«Вот здесь у нас была времянка, и паркет испорчен до сих пор… Сначала полки с кухни пошли, кухонные столы. А потом пошла мебель вообще».

Владимир Рудольфович Ден, сын Александры Борисовны, тоже вступил в беседу: «Разговоры о еде, по-моему, считались непристойными. Люди хорошо научились, придя к кому-то в дом, вести себя так, как будто они ну совсем есть не хотят. Можно было при постороннем человеке есть, хотя это считалось, в общем-то, дурным тоном. Да, но можно было, и люди очень искусно притворялись, что они не хотят…»

Это наблюдал, подметил, запомнил он, тогда еще мальчик.

«— Еще не касались вопроса, на чем готовили, — напомнила Александра Борисовна.

— Книжки я жег собственноручно, причем я их старался как-то отбирать, сначала что похуже, — продолжает Владимир Рудольфович, поглядывая на мать. — Сначала всякую ерунду — то, чего я даже до войны не видел. За стеллажом оказалось много всякой ерунды — какие-то брошюры, инструкции по техническим вопросам, случайно, видно, попавшие. Потом начал с наименее интересных для меня — журнал «Вестник Европы», что-то еще было. Потом спалили сначала, по-моему, немецких классиков. Потом уже Шекспира я спалил. Пушкина я спалил. Вот и не помню чье издание. По-моему, марксовское, синее с золотом. Толстого — знаменитый многотомник, серо-зеленая такая обложка, и медальон в уголке вклеен металлический.

— А я в основном пихала в печку Шиллера, Гёте — немецких классиков, — виновато и тихо дополнила маленькая росточком Александра Борисовна.

— Жгли мебель, — продолжает Владимир Рудольфович. — Был такой гардероб старорежимный, знаете, с двумя ящиками внизу. Топили им двадцать дней. Отец был человек пунктуальный, он решил посмотреть, на сколько его хватит? Заметил. Двадцать дней топили шкафом».

Вот так нам рассказывали мать и сын, а их квартира, уцелевшие в квартире вещи, стены, обожженный паркет тоже как бы участвовали в беседе, «вспоминали».

Ценились не вещи — настоящими блокадниками, во всяком случае, — не шкаф, например, а дрова из массивного шкафа…

«Приятель мужа рассказывает: он вывез на рынок шкаф — и никто не покупает. Он тогда здесь же, на глазах у всех, этот шкаф разломал; причем за шкаф он там просил, — я не знаю сколько, — предположим, десять рублей, а дров он продал рублей на двадцать! Я помню только, что в два раза больше за дрова выручил, чем стоил этот шкаф» (Рогова Нина Васильевна).

…В комнате, в которой жила Александра Михайловна Арсеньева, не было самого главного — печки!

«Нету печки! Я не знаю, где мне купить печку за хлеб? И как хлеб оторвать? Ведь у меня служащая карточка, а на детскую карточку в столовой ничего не дают. Детская карточка пропадала, а в столовой на одну служащую питались с дочкой вдвоем. Я знала, что не сегодня-завтра упаду. Девочка еще ничего была. Правда, она такая молчаливая была, тихо сидела и ждала, когда мы пойдем в столовую…»

Находили иногда где-нибудь на чердаках «буржуйки» от первых лет революции. Топили тряпьем, старой обувью, паркетом, матрацами, но главным топливом стали деревянные дома. Ими отапливались учреждения, предприятия. Их распределяли организованно, через райисполкомы.

Мало было найти, купить, выменять, добыть дрова, надо было расколоть их, принести. И это было проблемой.

«Пошла искать каких-нибудь дров в подвал, нашла полено, которое необходимо расколоть на мелкие щепки для «буржуйки», но силы не оказалось, я подняла топор, и он тут же опустился на землю. Я расплакалась; говорила: что со мной, я не больна, здорова, а сил у меня нет?» (из дневника Поповой Ульяны Тимофеевны, Васильевский остров, 11-я линия, д. 46).

Спали не раздеваясь. Месяцами так. Живые рядом с умершими.

К Дубровиной Клавдии Петровне перешла жить соседка («Мне ее очень жалко было»). И умерла в ее квартире.

«— Здесь же лежала вместе со мной: тут я лежала, тут — она лежала (показывает, где стояли койки).

— И долго так было?

— Долго, до весны.

— До весны?

— Да, и так лежали мы. В квартире у нас, рядом — девочка, мужчина, еще женщина лежали мертвые…

— А вы ходите на работу, возвращаетесь?

— Да, я дома днем не бывала, дома мне, собственно, нечего… Я там по карточке и кушала на работе что давали.

— Ну, а ночевали вы где?

— Дома, здесь. Ночевать было, конечно, страшно, потому что вот это все выбито, мороз, холод страшный. Во-первых, я лишила себя дневного света окончательно: еще пока силы были, я взяла эти два окна забила — одно одеялом, другое — старым ковром, так, чтобы хотя не дуло сюда. Но это, собственно, лишило меня света. И я приспособилась так: я приходила в темноте и знала, что вот здесь — у меня кровать, залезала в эту нору, как я ее называла, ложилась до утра и в таком холоде… Но я как делала? Несколько подушек на себя наваливала. Я, собственно, сделала нору.

— И не раздеваясь?

— Да, не раздевалась абсолютно.

— Что, и в валенках?

— Нет, это я снимала. Вот с ног снимала, пальто снимала, а остальное не снимала, и так до весны не снимала.

— До какого времени?

— Я как-то подсчитала: до тех пор, пока меня не призвали в МПВО в марте, — вот до марта месяца.

— То есть с декабря до марта?

— Да, да, примерно так, может быть, даже больше.

— А с соседкой вы жили вместе в этой комнате?

— Нет, она рядом жила, но она была такая старая, пожилая женщина, совсем уже не могла… болезненная такая. Так она еще меня пока просила, чтобы я хоть бы воды сначала принесла, там кипяточку погрела. Вот я приобрела такую «буржуечку» за хлеб тоже, маленькую такую. Ну что за «буржуечка»? Пока топишь, пока тут кипяток поставишь… И вот мы сожгли в этой «буржуйке»… весь паркет разобрали, все стулья сломали (это я все делала, поскольку я сильнее), книги. У меня было много-книг, и у нее много книг (она интеллигентная такая женщина, у нее было очень много книг). Мы не смотрели — мы всё жгли. Но этого хватило ненадолго, а потом — уже ничего нет! Вот она умерла у меня.

— У вас в комнате?

— Да, я прихожу — она мертвая лежит. Мне это как-то тоже безразлично было: тут кругом умирали люди. И я вот только залезала в эту нору, — снимала пальто, снимала валенки, — залезала туда, потому что холод страшный, такой платок на себя одевала старый. И когда я утром вставала, то у меня к шее, вот здесь, примерзало все. Отрывала все это, поднималась, одевала пальто и шла на работу…»

«Спала под двумя ватными одеялами и клала два нагретых утюга: один согревал ноги, а другой грудь и руки. Утром одеяла покрывались белым инеем» (Попова Ульяна Тимофеевна).

«Цвет кожи необъяснимый — многомесячные коптилки, и все это въедалось… В валенках спали… Свитер, валенки, пальто, брата пальто» (Бабич Майя Яновна).

И после этого — баня! Представляете?

«Первая баня! — восклицает Майя Яновна. — Ой!.. В первые дни стояли часов по восемь — с десяти утра занимали очередь и к вечеру попадали. Я все-таки прорвалась туда недели через две.

Это был такой ужас, когда они все голые и падали — силы не было тазы нести. Господи! Какой кошмар там можно было увидеть! Мыла у многих не было, терлись-терлись некоторые и без мыла. И тут же падали. Медленно очередь шла, медленно мылись, но горячая вода была».

Нам передали много дневников блокадного времени. Некоторые авторы нам прочитывали — для записи на магнитную ленту. И сами же комментировали. Галина Григорьевна Бобинская — высокая, красивая, хоть и не молодая уже женщина, специалист по краеведению, научный работник — свою квартиру воспринимает, кажется, как своеобразный «музей» пережитого ее семьей в блокаду. Показала осколки стекла, все еще поблескивающие в поврежденном глянце рояля. Лепной потолок — старая петербургская квартира — был тоже порушен, и это также заметно.

В дневнике Галины Григорьевны есть про баню (ей было тогда 18 лет). И другие вспоминают это редчайшее весною 42-го чудо — случайную баню. И про то, каким себя человек вдруг осознавал, ощущал, когда заново видел свое и другие нагие тела.

Вот запись из дневника: «Третьего марта открылась Разночинная баня (это баня на Разночинной улице). Пошли мы в баню всей семьей». Или еще рассказ об этом же — Маргариты Федоровны Неверовой, бывшей актрисы (ул. Рубинштейна, 26).

«И вдруг нам говорят:

— Бегите, девчонки. Баню на Казачьем затопили. Скорей, скорей.

И вот весь исполком побежал в баню».

Мария Андреевна Сюткина — бывший парторг одного из цехов Кировского завода:

«Выстроили мы баню. При стационаре. Баня была по-черному, как деревенская баня».

Елена Николаевна Аверьянова-Федорова, которая вела дневник, вспоминает о том же:

«…Нам дали талончики — это уже март 42 года. И ходили в Мытнинскую баню, талончиков очень мало, и давали лучшим работникам, не всем. Мы очень хорошо помылись».

Вода, дрова, тепло… И конечно же — хлеб. В первую очередь он, к нему и сейчас стягиваются главные нити воспоминаний, с ним связаны, может быть, самые острые и жестокие переживания. Граммами хлеба (ленинградскими «граммиками») измерялись в те дни шансы и надежды человека выжить, дождаться неизбежной победы.

И какие драмы — видимые и не видимые миру — разыгрывались ежедневно вокруг кусочка хлеба (ведь он был мерой жизни и смерти!), какие сложные, самые высокие и самые низкие чувства клокотали в очередях, где дожидались хлеба, над «буржуйками», где его сушили!

Бесценные и безжалостные «граммики» — о них и сегодня говорят с восторгом и с ужасом:

«Когда нам давали этот хлеб — 125 граммов, представляете?! И отпускали нам буханкой, и вот приносили мы весы и начинали делить по 125 грамм.

Вы представляете, что в комнате! Вот все эти рабочие смотрят. Даже глазам не верят, что это такой кусок, и причем каждый боится за каждую каплю хлеба» (Сюткина М. А.).

«В наш дом попала авиабомба. Она не разорвалась, но нас выселили в соседнее бомбоубежище. Это были бывшие царские винные подвалы под зданием Эрмитажа, со стороны Дворцовой набережной… Подвалы огромные, сводчатые, целая анфилада… Света не было, кое-где горели коптилки. В одной из сводчатых ниш, на нарах, ютилась мама — совсем девочка — с тремя малыми детьми. На детей страшно было смотреть — крошечные старички: большая голова на тонких ножках, еле переступающих по полу в темноте огромного подвала. 25 декабря я рано утром зашла в бомбоубежище. У титана (кипятильника) стояла девочка-мама. Руки у нее тряслись она со слезами радости показывала всем кусок клейкой и тяжелой буханки и все повторяла: «Прибавили, видите, прибавили! Будет теперь ребятам…»

В этот день увеличили норму выдачи хлеба, и она получила на всех четырех — 800 граммов.

И появилась надежда» (Островская Зинаида Владимировна).

Попадались некоторые истории — неясные, вторичные — о том, как отнимали хлеб (подростки или мужчины, наиболее страдавшие от мук голода и наименее, как оказалось, выносливые). Но когда начинаешь спрашивать, уточнять, сколько раз, сами ли видели, оказывается, все-таки не очень частые случаи. Разное, конечно, в огромном городе бывало.

«Один раз я шла на работу утром, на углу Лесного и Нишлотского переулка ехал на лошади старикашка с хлебом. Хлеб был покрыт брезентом. Откуда ни возьмись, человек пятнадцать мальчишек в форме ФЗУ. Железными крючками повыдергивали хлеб и убежали. Остановить их было некому, да и невозможно. Бедный старик плачет: меня, мол, расстреляют! Но тут милиционер подскочил и ряд рабочих-очевидцев, составили акт; оказалось, не хватило пятьдесят две буханки. Что было дальше, не знаю, думаю, что старика ни в чем не винили. Это были не воры, эти ребята. Они были голодные, холодные, немытые и совершенно, совсем еще дети, у многих уже не было родных, а ведь работали они у станков» (из записок-воспоминаний Екатерины Павловны Янишевской; Гражданский проспект, д. 90).

Или разбило снарядом телегу с бочками, повидло разбросало. Хватают кто во что собирает! Но опять же не это диво, а совсем другое: машину снарядом разнесло, хлеб лежит, собрали и никто себе не взял!

«Начался сильный обстрел… Я кое-как доползла до булочной, на углу у нас на проспекте Стачек была булочная, сейчас там кафе. Крик там был, шум. Все бросились. Кто лежит на полу, кто спрятался за прилавком. Но никто ничего не тронул! Буханки хлеба были — и никто ничего» (Евгения Семеновна Козловская, пр. Стачек, д. 8/2, работала в блокаду заместителем председателя Кировского райисполкома).

Неполной будет картина, если упоминать про одни рассказы и умалчивать о других. Вот и об этих похитителях хлеба, хлебных довесков. О них рассказывают тоже по-разному. С одной стороны, очень врезались в память такие случаи. Еще бы: женщина, ее дети мечтали об этом «завтрашнем» хлебе еще вчера, ночью видели во сне, как едят его, — и вдруг чья-то рука хватает, запихивает в рот!.. Запомнилось, хотя самые лютые обстрелы могли уже выпасть из памяти. И так этого довесочка жалко — все тридцать лет он в памяти! Даже самим рассказчицам неловко. Но еще более жалко им тех подростков, мужчин, потерявших себя. И тогда, в тот миг тоже их жалели, хотя и кричали на них вместе с возмущенной очередью, даже били.

«Со мной вместе жила жена моего брата с ребенком маленьким, четырех годков, и ее мать-старушка, потом еще карточки ее сестры дали мне и просили, чтобы я пошла получить хлеб. Вот я пошла в булочную. Я получила хлеб на всю семью. Ну, дали мне такую маленькую буханочку и небольшой довесочек. Не знаю, сколько в этом довеске было, граммов пятьдесят, что ли. И вот только я беру у продавца этот хлеб, и вдруг какой-то парнишка, голодный, истощенный парнишка лет шестнадцати-семнадцати, как выхватит у меня эту буханку хлеба! Ну и стал скорей кусать от голода — ест, ест, ест ее! Я закричала: «Ой! Что же мне делать, я ведь на всю большую семью получила хлеб, с чем же я приду домой?!» Тут женщины сразу же закрыли дверь булочной, чтобы он не убежал, и начали его бить! Что ты, мол, сделал, ты оставил семью без хлеба! А он скорее глотает, глотает. Остатки буханки отобрали от него, и у меня этот довесок остался. Я стою и думаю: с чем же я домой-то приду? И в то же время и его так жаль; думаю, ведь это голод заставил его сделать, иначе он так не сделал бы. И так мне его жалко стало. Я говорю: «Ладно уж, перестаньте его бить». Этот случай мне запомнился, думала: надо же, чтобы голод человека на такой поступок толкнул! Ведь из-за голода он выхватил хлеб!» (Юлия Тимофеевна Попова).

Со слезами смущения, вины, удивления перед тем, что голод с нею сделал, вспоминает Таисия Васильевна, Мещанкина про такой случай. Подошла она к магазину, и там как раз похожая сцена: выхватил парень хлеб, упал и ест, глотает, глотает лежа… Карающий гнев, обида в ней заговорила, она тоже стала его бить, толкать, чтобы спасти чей-то хлеб. Вдруг рука ее нащупала на земле кусок… Но лучше послушать ее, ее рассказ, начиная с тех трех дней в январе, когда в магазинах совсем хлеба не давали. Не было. Хлебозаводы стали.

«— В эти три дня тяжелые я одну ночь почувствовала — умираю. У меня длинная слюна бесконечная была. Рядом лежала девочка, моя дочка. Я чувствую, что в эту ночь я должна умереть. Но поскольку я верующая (я это скрывать не буду), я стала на колени в темноте ночью и говорю: «Господи! Пошли мне, чтобы я до утра дожила, чтобы ребенок меня не увидел мертвую. Потом ее возьмут в детское учреждение, а вот чтобы она меня мертвой не увидела». Я пошла на кухню. Это было в чужой квартире (мы там жили, мой дом на улице Комсомола, пятьдесят четыре, был разбомблен). Пошла на кухню и — откуда силы взялись — отодвинула столы. И за столом нахожу (вот перед богом говорю) бумагу из-под масла сливочного, валяется там еще три горошины и шелуха от картошки. Я с такой жадностью это поднимаю: это оставлю, я завтра суп сварю. А бумагу себе запихиваю в рот. И мне кажется, что из-за этой бумаги я дожила.

— Только бумага от масла? Масла не было?

— Да, бумага. Из-за этой бумаги я дожила до шести часов утра. В шесть часов утра мы побежали все за хлебом. Прихожу я в булочную и смотрю — там дерутся. Боже мой! Что же это дерутся? Говорят: бьют парня, который у кого-то отнял хлеб. Я, знаете, тоже начинаю его толкать — как же так ты, мы три дня хлеба не получали! И вы представляете себе, не знаю как, но евонный хлеб попадает мне в руку, я кладу в рот — чудеса — и продолжаю того парня тискать. А потом говорю себе: «Господи! Что же я делаю? Хлеб-то уже у меня во рту?!» Я отошла и ушла из булочной.

— И не получили хлеба?

— Я потом пришла за хлебом. Мне стало стыдно, я опомнилась. Пришла домой и простить себе не могу. Потом пошла и получила хлеб. Я получала двести пятьдесят граммов, я была рабочая, и девочка сто двадцать пять».

…Но настоящей трагедией была потеря карточек. Особенно если в начале месяца и особенно если карточек лишалась вся семья. Потерявший их мог считать себя убийцей всей семьи. «Я крикнула так, что остановился трамвай», — вспоминает Анна Викторовна Кузьмина. Рука вернулась к карману, а там — ни кармана, ни карточек… Крик был такой, что остановился трамвай, подошла какая-то женщина, предложила ехать с нею. Она-то, незнакомая женщина из столовой, и подкормила четырнадцатилетнюю Аню, ее сестренку и мать несколько критических дней какими-то остатками щей, какими-то крохами.

В воспоминаниях Екатерины Павловны Янишевской есть сцена, кажется вобравшая в себя всю трагедию утерянных карточек и особую нравственность первой блокадной зимы.

«Видела на проспекте Энгельса такое: везет старик полные дровни трупов, слегка покрытых рогожей. А сзади старушонка еле идет: «Подожди, милый, посади». Остановился: «Ну, что, старая, ты не видишь, какую кладь везу?» — «Вижу, вижу, вот мне и по пути. Вчера я потеряла карточку, все равно помирать, так чтоб мои-то не мыкались со мной, довези меня до кладбища, посижу на пеньке, замерзну, а там и зароют»… Был у меня в кармане кусочек хлеба граммов сто пятьдесят, я ей отдала…»

Конечно же сужался круг интересов, потребностей человеческих. Но те потребности, что оставались, приобретали значение, силу, какие не имели в другое время. В числе оставшихся и усилившихся не только потребность в пище да в тепле «буржуйки». Но и в тепле участия. Никогда так не нуждался ленинградец в помощи, поддержке, и никогда его поддержка так не нужна была кому-то другому, как в дни, месяцы, годы блокады. «У каждого был свой спаситель», — убежденно сказала нам ленинградка. Каждый в нем нуждался и сам был необходим, как хлеб, вода, тепло, другому.

И не только помощь физическая.

Пища духовная, когда так мало было просто хлеба, она не обесценивалась, она значила больше, чем в «сытые» времена.

«Я думаю, что никогда больше не будут люди слушать стихи так, как слушали стихи ленинградских поэтов в ту зиму голодные, опухшие, еле живые ленинградцы, — пишет Ольга Берггольц в предисловии к сборнику «Говорит! Ленинград». — Мы знаем это потому, что они находили в себе силы писать об этом в радиокомитет, даже приходить сюда за тем или иным запомнившимся им стихотворением; это были самые разные люди — студенты, домохозяйки, военные».

У блокадного Ленинграда была своя богиня Сострадания и Надежды, и она разговаривала с блокадником стихами. Стихами Ольги Берггольц.

«А ее стихи часто просто, просто вот так они настолько запоминались, настолько как-то ритмично укладывались в голову… Ну вот идешь и так, шагая, бормочешь эти стихи ее… «Пусть так стоит всегда зарей покрытый…» Когда-то я знала это наизусть, и как-то это очень помогало, когда я лезла на вышку и когда приходилось стоять там под обстрелом на нашей крыше библиотечной» (Озерова Галина Александровна, ул. Седова, 124).

«Потом по радио стали передавать стихи Ольги Берггольц. Это я отлично помню, действительно было здорово, это было под настроение. Это очень встряхнуло от этого животного думания об еде!» (Бабич Майя Яновна).

Казалось, хлеб, прежде всего хлеб, ну еще вода и тепло! И все говорили и думали, что все желания сосредоточились только на этом, на самом насущном. Ничего другого. Так ведь нет. В иссушенном организме душа, страдающая и униженная голодом, тоже искала себе пищи. Жизнь духа продолжалась. Человек порой сам себе удивлялся, своей восприимчивости к слову, музыке, театру. Стихи стали нужны. Стихи, песни, которые помогали верить, что не бесполезны и не тщетны его муки беспредельные. И еще многое нужно, просто необходимо было ленинградцу. Живой голос брата по судьбе — осажденного Севастополя. И уверенность, что Москва устоит и отбросит танки Гудериана. И обязательно — больше, чем даже хлеб, вода, тепло! — необходима была надежда, свет победы в конце ледяного тоннеля…

По этому тоннелю люди и двигались, зажав в себе все, что могло казаться лишним, не главным.

Но стоило человеку получить чуть больше тепла, света, как чувства его с невероятной остротой начинали воспринимать простые радости: солнце, небо, краски. Ничего не было вкуснее лепешек из картофельной шелухи. Никогда так ярко не светила электрическая лампочка. Человек научился ценить самое простое и самое главное.

Александра Михайловна Амосова, сотрудник Эрмитажа, рассказывала, как весной 1942 года блокадники снова — но как бы впервые в жизни! — вырвались к зелени, к земле кормящей…

«Набрали мешки лебеды, конского щавеля (считался деликатесом этот дикий щавель), набрали всякой травы. И вот у меня было такое чувство, что хотелось лечь на землю и целовать ее за то, что только земля может спасти человека. Даже если бы в тяжелые времена, зимой, была бы эта трава, то, может быть, такой гибели, такого количества мертвых, смертности такой не было бы. Свет. Солнце. Где-то в небесах жаворонок поет. А здесь мы просто этой травы наелись досыта. Конечно, это не пища. Но помню это чувство очень хорошо: хотелось лечь, распластаться и целовать землю! Понимаете?! Землю, которая дает нам все — и хлеб, и все абсолютно, чем может существовать человек».

…Малейшего облегчения было достаточно, лишней пайки хлеба, тарелки крапивных щей, чтобы очнулась стиснутая до предела, замершая душа. И тогда с небывалым прежде восторгом, благоговением ценились простые радости: сухой чистый асфальт, оконная рама с целым стеклом, нагретая солнцем стена, зелень деревьев, ни в одну весну не были они такими зелеными, как в ту весну! Чудом была и кровать с чистыми простынями, и цветок, который можно было не рвать, не жевать, не готовить из него салат, а оставить просто цветком, который вырос на газоне.

Назад: НАЕМНЫЙ УБИЙЦА

Дальше: НА РАБОТЕ