Книга: Человек после человека

Назад: Дугал Диксон Человек после человека

Дальше: ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ПЕРЕВОДУ

Дугал Диксон

Человек после человека

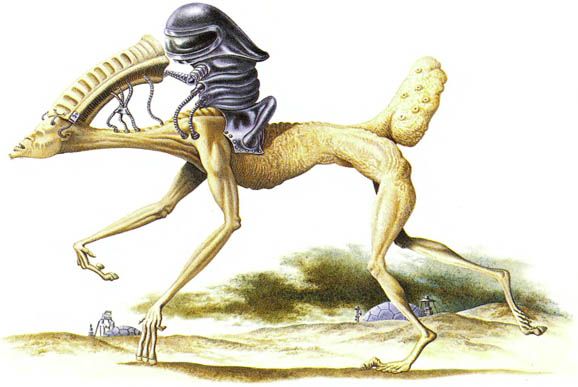

Homo sapiens neanderthalensis, некогда вершина эволюции человека, ныне вымерший.

ПРЕДИСЛОВИЕ Брайана Олдиса

Сейчас стало необходимо изучать будущее.

Должно быть, в далёком прошлом было время, когда животные, выглядевшие очень похожими на обезьян, смотрели в ночное небо и задавали себе вопросы о звёздах: что это были за точки света, и для чего они? Вскоре после этого обезьяноподобные существа обрели язык; тогда начали рассказываться истории, и фантазии включили в себя звёзды наверху. Та группа напоминала охотника, а намного выше можно было различить очертания большого медведя. Эти истории, рассказанные в темноте плейстоцена, отгоняли злых духов подальше.

Животные не проявляют никакого интереса к звёздам. Первые рассуждения о звёздах произвели революцию в сознании. Рассуждения о будущем, вроде этой книги, отмечают другую революцию.

Рассуждения о будущем имеют очень недавнее происхождение. Даже сегодня нет человека, считающего себя культурным, который хоть иногда не заглядывал бы за рамки продолжительности своей собственной жизни и жизни его детей, даже если его волнует только злокачественный рост мирового народонаселения. Книга Дугала Диксона — это амбициозная попытка рассмотреть будущее, которое столь же отдалено от нас, как те похожие на рамапитека существа, чьи фрагментарные остатки встречаются в африканских костеносных слоях.

Способность смотреть в будущее — недавно приобретенный навык. Это, фактически, всё равно, что смотреть в зеркало: пока мы не заглянем в прошлое, не было бы никакого взгляда в будущее. Это постоянно меняющаяся панорама прошлого времени, которую мы экстраполируем на будущее время.

Дело постижения минувших эпох было трудным уроком. Окаменелости, эти отпечатки прошлой жизни, всегда вызывали интерес у человечества. Например, они упомянуты древнегреческими авторами, и, в частности, Геродот признал, что они являются остатками некогда живших существ, понимая, что их присутствие в горах Верхнего Египта было свидетельством того, что эти области в прошлые эпохи были под водой. Аналогично Тит Лукреций Кар в своей замечательной поэме «О природе вещей» презрительно относится к сверхъестественным влияниям и говорит, что Земля «произвела всякий живущий вид и однажды произвела из своего чрева тела огромных зверей».

Свет разума сиял не всегда. Огромные ископаемые кости позже породили (или мы можем так предположить) легенды о великанах, бродивших по Земле. Мироощущение древних греков было забыто. Эратосфен, примерно в третьем веке до новой эры, прекрасно понял, что Земля круглая, и измерил её окружность на широте Александрии с замечательной точностью. Аристарх Самосский в то же самое время предположил, что Земля и другие планеты вращаются по орбитам вокруг солнца. Эти представления были перекрыты религиозными предрассудками.

Утверждения древних греков основывались на тщательном наблюдении, качество которого в Тёмные Века и Средневековье было слабым. Внутренний мир стал меньше. Лишь в эпоху Возрождения в пятнадцатом веке возрождается традиция образованности. Леонардо да Винчи, например, изучал окаменелости и понял их происхождение. Он объясняет, почему внутри камней находят целые листья:

Грязь, появление которой вызвано последовательными наводнениями, накрыла их, а затем эта грязь превращается в единую массу и склеивается воедино с вышеупомянутой, и видоизменяется в следующие один за другим слои камня, которые соответствуют слоям грязи.

Но Леонардо не знал возраста Земли, и в любом случае приращение знания столь же сильно подчинено влиянию простого случая и процессам во времени, как сами окаменелости. Homo diluvii testis[ ] некоторое время существовал в виде фантазии, равно как и «пилтдаунский человек» намного позже его; они были, как говорят, призрачными ископаемыми.

Одним из затруднений на пути понимания прошлого было то, что в течение столетий прошлое оставалось закоснело и ортодоксально коротким. Призмой для взгляда на мир стала религия. Стену, очень похожую на стены Иерихона, выстроил вокруг древности архиепископ Ушер (Ашер), священник семнадцатого века, который после внимательного изучения Библии объявил, что мир начал существовать 26 октября 4004 года до н. э., во время, примерно соответствующее времени завтрака. Точность привлекательна; вычисления Ушера стали догмой.

«Иерихонские стены» начинают рушиться в начале девятнадцатого столетия. Предметом, который вызвал их падение, был зуб, добытый в груде щебня в Льюисе, Суссекс, молодой миссис Мэнтелл, женой доктора Гидеона Мэнтелла. Мэнтеллы доставили зуб образованному и эксцентричному Уильяму Бакленду из Оксфорда, человеку, который буквально прогрыз свой путь через животный мир и проглотил сердце Ричарда Львиное Сердце. Бакленд уделил мало внимания зубу Мэнтелла. После некоторых собственных исследований Мэнтелл назвал бывшего обладателя имевшегося у него зуба Iguanodon.

Бакленд тем временем открыл другой зуб близ Оксфорда, вместе с другими остатками, и назвал ископаемое существо Megalosaurus.

Это были первые два описанных динозавра. Только в 1842 году Ричард Оуэн определил этих вновь обнаруженных животных как отдельную группу крупных рептилий, и присвоил им название Dinosauria. Родилась мощная новая идея, новое измерение воображения. Ко времени Всемирной Выставки в 1851 году динозавры стали общим достоянием, и идея о животных крупнее слона, бродивших в тех местах, которые стали Английским проливом, захватила воображение публики.

Тем временем концепциям возраста Земли уделялось всё большее внимание. Это означало падение дома Ушера. Эволюционные теории были широко распространены в восемнадцатом веке, например, в представлениях Эразма Дарвина, многие из которых волнующе рифмованы. В своём «Храме Природы» (1803), он со значительной точностью изображает величественное представление жизни от её начал до появления человечества.

Двустишия Дарвина зачастую лаконичны и незабываемы, в строгом соответствии с его задумкой. Образование меловых отложений выражено таким замечательным образом:

Век за веком растёт населенье страны,

Души гибнут, обители сохранены.

Эразм Дарвин восславлял известняковые горы как «огромные памятники былой радости жизни», тем самым в каком-то смысле предвосхищая выдвинутую Джимом Лавлоком теорию Гайи — всей совокупности земной жизни в качестве гомеостатического организма.

Чего не хватало Эразму Дарвину, так это доказательства его теорий, зуба, найденного миссис Мэнтелл и всех прочих свидетельств длительной и непрерывно продолжавшейся на протяжении миллионов лет жизни, которые последовали вскоре за первыми описаниями Оуэна. Поскольку геология продолжала отодвигать в прошлое возраст пород, это было доводом в пользу выкладок, которые поддерживали теорию эволюции, выдвинутую внуком Эразма, Чарльзом Дарвином. Должно быть достаточно времени, на протяжении которого могла бы разыгрываться вся великая драма жизни. Палеонтология постепенно одержала победу — путём долгого и кропотливого накопления фактов множеством людей, фактов, изученных в большей или меньшей степени.

Теперь мы знаем, что жизни на планете не менее 2500 миллионов лет, если иметь в виду, что общепринятый возраст Земли — немногим более 4500 миллионов лет.

Мне повезло, когда мальчиком семи лет от роду я получил объёмистую книгу под названием «Сокровищница знаний». Оттуда я впервые узнал об эволюции и эпохах, предшествовавших нашему времени. Я был настолько захвачен рассказами о возникновении Солнечной системы, о зарождении жизни, о динозаврах и о первых людях — похожих на нас, и не похожих — что, будучи в начальной школе, я давал уроки по этому предмету, по одному пенни за урок. Хотя я не помню, чтобы мне когда-нибудь платили, но я вспоминаю удовольствие, с которым мы все рисовали бронтозавров и косматых неандертальцев.

Эта любимая мною книга всё ещё хранится у меня. Она была издана где-то около 1933 года (точной даты в ней не указано). В ней нигде не приводится возраст различных эпох истории прошлого. Он всё ещё находился под вопросом в те годы, до открытия метода углеродного датирования и понимания ядерной природы солнца. На протяжении отрезка времени, равного одной человеческой жизни, мы прогрессировали от того туманного представления до знания того, как возникла сама вселенная (или веры в то, что мы это знаем) — хотя в отношении первых нескольких секунд этого события остаются некоторые сомнения.

Пока мы не смогли заглянуть в прошлое, пока прошлое не стало рассматриваться как история непрерывного развития или изменения, с изменчивостью видов, которую это подразумевало, будущее оставалось чистой страницей. У него не было никакого правдоподобного отражения. Мы можем увидеть это, если прочтём романы о будущем, написанные до того, как теория эволюции стала реальностью в человеческом сознании. Будущее походило на настоящее, не более того.

Действие романа «Последний человек» Мэри Шелли (1826 год), например, происходит в конце двадцать первого века. Это смелый ход, и действие оживляют путешествие на воздушном шаре и революция в Англии; но турки всё ещё причиняют ущерб на восточной оконечности Европы. Когда чума начинает стирать с лица Земли всё человечество, не делается никакой попытки обезвредить болезнь или сделать прививку, хотя это было бы разумным суждением в 1820-ых годах. Роман полон интересных отражений; однако здесь нет движущей силы, которой могла бы снабдить эволюция.

Только в 1895 году читатели смогли получить первый роман, который несёт оттиск эволюционной идеи, как вафля получает свою форму от рисунка вафельницы. «Машина Времени» была написана учеником Томаса Гексли, активным сторонником Дарвина, Г. Дж. Уэллсом. В этом превосходном повествовании Уэллс обрисовывает облик эпох будущего. Частью его замысла — в отличие от эпох в «Сокровищнице знаний» — было то, что все события имели дату. Дата, которой в конечном счёте достигает путешественник во времени — 802701-й год: в действительности, не самая вероятная дата для окончания истории Земли по нынешним стандартам, но хорошо проработанная, чтобы казаться разумной первым читателям книги, которым хватало и других чудес для осмысления. Действительно, сейчас трудно понять, насколько подрывной для многих должна была казаться в то время эта книга из-за действительно мрачной картины, изображающей разделение общества на морлоков и элоев, заголовком для которого было избрано викторианское общество. Эволюция показана работающей не на пользу человечеству, как тогда обычно представлялось.

И, конечно, наш вид показан как изменчивый, как преходящий.

Когда путешественник во времени путешествует по времени в отдалённое будущее, он наблюдает, как «вся поверхность земли виделась изменяющейся — тающей и текущей перед моими глазами». Это человек, который читал «Основы геологии» сэра Чарльза Лайеля. «Я видел величественные и роскошные строения, возникающие вокруг меня, более массивные, чем любые здания нашего собственного времени, и всё же они казались построенными из мерцания и тумана». Это не только достижения человека, но человечество само по себе, которое оказывается преходящим, вещью, построенной из мерцания и тумана.

Без нового понимания прошлого, без его дешифровки «Машина времени» не могла быть написана; или, будучи написанной, не могла бы быть расшифрованной.

Следуя за Уэллсом, мы видели много картин будущего. Механические ли они, тривиальные, или глубокие, они все опираются на достижения девятнадцатого столетия; всё работает как отражение нашего понимания предшествующих миллионов лет.

Это столь же справедливо для книги Дугала Диксона. Но всё же она впечатляет меня, поскольку является потрясающе оригинальной, возможным прародителем нового направления, «научной фантастики». Она избегает атрибутов беллетристики, которой увлечён Уэллс. Она представляет собой как бы непосредственную историю будущего, будущего, охватывающего следующие 5 миллионов лет. Это Дарвин, Лайель и Уэллс, сложенные вместе. Им бы понравилась эта книга, и она испугала бы их: поскольку мы, в конце концов, прошли долгий путь, считая от их дней, и ужинали на ужасах, которые были выше их понимания. Мы прожили век (ну, хорошо, люди чувствовали почти то же самое в 1000 году н. э., хотя совсем по иной причине), когда почти ежедневно ожидали, что мир придёт к своему концу.

Вот она, изменчивость, с человеческой плотью как вещью из мерцания и тумана. «Человек после человека» — это драма непрерывного давления времени на живую ткань. Диксон не рассказывает нам о вещах, о которых думают и в которые верят существа из его караван-сарая; достаточно и того, что мы знаем о том, чем они питаются. Одним из откровений, данных нам в соответствии с теорией эволюции, является то, что мы являемся частью пищевой цепи, наряду со свиньями, цыплятами-бройлерами и вкусной саранчой.

Конечно, такая перспектива настолько же меланхолична, насколько захватывающа. Это одна из основных черт футурологии. В конце концов, мы рассматриваем период, действие в котором происходит намного позднее наших собственных незначительных индивидуальных смертей. Всё, о чём мы задаём здесь вопросы, лишь подкрепляет тот факт, что наш мир и всё то в нём, о чём мы печёмся, ушло. Мы — единое целое с Тутанхамоном и архиепископом Ушером. На нашем поле играют другие существа.

Посмотрите на Кнюта, который, как говорит нам Диксон, живёт через 500 лет после нашего времени. Жизнь Кнюта кажется одинокой. Он живет среди дикой тундры. Его рацион состоит изо мхов, лишайников, вереска и жёсткой травы. Его приспособили к этому, потому он считает свой рацион приемлемым и питательным. Но в нашем сознании возникает вопрос: разве мы не находим немного пугающим и чуждым этого наследника нашего мира — и куда делись все тосты и мармелад?

Мы сами любим — и требуем — грубую пищу для ума. Мы можем сойти за людей, но, возможно, лишь среди соплеменников. Часть из нас находится в здравом уме, но в кризисные времена, да и не только тогда, включается инстинктивный движитель. Мы стремимся отдалить от себя человеческую сторону при помощи спиртных напитков, наркотиков и других средств ухода от реальности, словно быть человеком — это для нас всё ещё слишком тяжело. Как показывает история двадцатого века, в нас сильна тяга к апокалипсису.

С этой тягой приходит навязчивая идея будущего. Будущее, которое мы изображаем для себя, в общем выглядит мрачно. Мнение Диксона основывается на научных взглядах, но оказывается очевидно не-человеческим. Мрачным, я бы сказал. И мрачными были также слова, которые пришли на ум Томасу Харди, когда он оценил смену в интересах нашего нынешнего времени. Харди нёс гроб на похоронах Дарвина; и его произведения погружены в размышления об эволюции, от “A Pair of Blue Eyes” до “The Dynasts”, великой сверхъестественной драмы, которую он написал в первые годы этого столетия [речь идёт о XX веке, книга Диксона издана в 1990 году — В. П.]. В “The Return of the Native” («Возвращении на родину») он размышляет над такими вопросами:

Люди гораздо больнее страдают от насмешки слишком весёлого для их мыслей окружения, чем от гнета чрезмерно унылых окрестностей. Мрачный Эгдон обращался к более тонкому и реже встречающемуся чутью, к эмоциям, усвоенным позже, чем те, которые откликаются на общепризнанные виды красоты, на то, что называют очаровательным и прелестным.

Да и кто знает, не идет ли уже к закату безраздельное господство этого традиционного вида красоты?… Мы все чаще находим нечто родственное себе в картинах природы, отмеченных угрюмостью, которая отталкивала людей, когда род человеческий был юным. И, может быть, близко время, если оно еще не наступило, когда только сдержанное величие степи, моря или горного кряжа будет вполне гармонировать с душевным строем наиболее мыслящих из нас[ ].

Здесь Харди демонстрирует своё пророческое чутьё. Мы могли бы продолжать говорить о том, что хроника изменений, которые накладывают на нас бремя преходящей природы наших жизней и нашей цивилизации, также находится в тесной связи с настроениями наших дней. Текущие навязчивые мысли о будущем также могут в своё время кануть в прошлое; но пока — и только пока! — сама идея Дугала Диксона верна.