Глава четвертая

Горе! Малый я не сильный;Съест упырь меня совсем…А. С. Пушкин

— Вылупился, — спокойно сказал Роман, глядя в потолок.

— Кто? — Мне было не по себе: крик был женский.

— Выбегаллов упырь, — сказал Роман. — Точнее, кадавр.

— А почему женщина кричала?

— А вот увидишь, — сказал Роман.

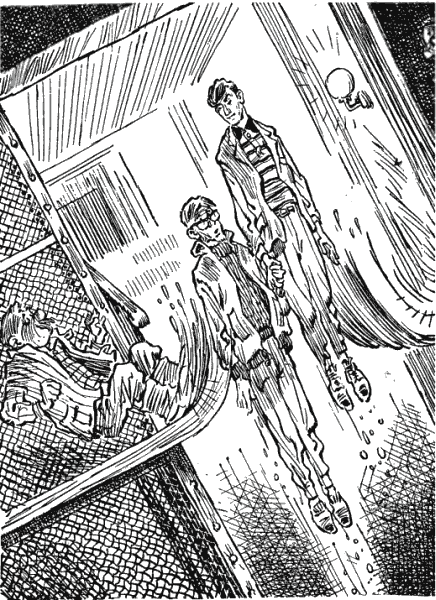

Он взял меня за руку, подпрыгнул, и мы понеслись через этажи. Пронизывая потолки, мы врезались в перекрытия, как нож в замерзшее масло, затем с чмокающим звуком выскакивали в воздух и снова врезались в перекрытия. Между перекрытиями было темно, и маленькие гномы, вперемежку с мышами, с испуганными писками шарахались от нас, а в лабораториях и кабинетах, через которые мы пролетали, сотрудники с озадаченными лицами смотрели вверх.

В «Родильном Доме» мы протолкались через толпу любознательных и увидели за лабораторным столом совершенно голого профессора Выбегалло. Синевато-белая его кожа мокро поблескивала, мокрая борода свисала клином, мокрые волосы залепили низкий лоб, на котором пламенел действующий вулканический прыщ. Пустые прозрачные глаза, редко помаргивая, бессмысленно шарили по комнате.

Профессор Выбегалло кушал. На столе перед ним дымилась большая фотографическая кювета, доверху наполненная пареными отрубями. Не обращая ни на кого специального внимания, он зачерпывал отруби широкой ладонью, уминал их пальцами, как плов, и образовавшийся комок отправлял в ротовое отверстие, обильно посыпая крошками бороду. При этом он хрустел, чмокал, хрюкал, всхрапывал, склонял голову набок и жмурился, словно от огромного наслаждения. Время от времени, не переставая глотать и давиться, он приходил в волнение, хватал за края чан с отрубями и ведра с обратом, стоявшие рядом с ним на полу, и каждый раз придвигал их к себе все ближе и ближе. На другом конце стола молоденькая ведьма-практикантка Стелла с чистыми розовыми ушками, бледная и заплаканная, с дрожащими губками, нарезала хлебные буханки огромными скибками и, отворачиваясь, подносила их Выбегалле на вытянутых руках. Центральный автоклав был раскрыт, опрокинут, и вокруг него растеклась обширная зеленоватая лужа.

Выбегалло вдруг произнес неразборчиво:

— Эй, девка… эта… молока давай! Лей, значить, прямо сюда, в отрубя… Силь ву пле, значить…

Стелла торопливо подхватила ведро и плеснула в кювету обрат.

— Эх! — воскликнул профессор Выбегалло. — Посуда мала, значить! Ты, девка, как тебя, эта, прямо в чан лей. Будем, значить, из чана кушать…

Стелла стала опрокидывать ведра в чан с отрубями, а профессор, ухвативши кювету, как ложку, принялся черпать отруби и отправлять в пасть, раскрывшуюся вдруг невероятно широко.

— Да позвоните же ему! — жалобно закричала Стелла. — Он же сейчас все доест!

— Звонили уже, — сказали в толпе. — Ты лучше от него отойди все-таки. Ступай сюда.

— Ну, он придет? Придет?

— Сказал, что выходит. Галоши, значить, надевает и выходит. Отойди от него, тебе говорят.

Я, наконец, понял, в чем дело. Это не был профессор Выбегалло. Это был новорожденный кадавр, модель Человека, неудовлетворенного желудочно. И слава богу, а то я уж было подумал, что профессора хватил мозговой паралич. Как следствие напряженных занятий.

Стелла осторожненько отошла. Ее схватили за плечи и втянули в толпу. Она спряталась за моей спиной, вцепившись мне в локоть, и я немедленно расправил плечи, хотя не понимал еще, в чем дело и чего она так боится. Кадавр жрал. В лаборатории, полной народа, стояла потрясенная тишина, и было слышно только, как он сопит и хрустит, словно лошадь, и скребет кюветой по стенкам чана. Мы смотрели. Он слез со стула и погрузил голову в чан. Женщины отвернулись. Лилечке Новосмеховой стало плохо, и ее вывели в коридор. Потом ясный голос Эдика Амперяна произнес:

— Хорошо. Будем логичны. Сейчас он прикончит отруби, потом доест хлеб. А потом?

В передних рядах возникло движение. Толпа потеснилась к дверям. Я начал понимать. Стелла сказала тоненьким голоском:

— Еще селедочные головы есть…

— Много?

— Две тонны.

— М-да, — сказал Эдик. — И где же они?

— Они должны подаваться по конвейеру, — сказала Стелла. — Но я пробовала, а конвейер сломан…

— Между прочим, — сказал Роман громко, — уже в течение двух минут я пытаюсь его пассивизировать, и совершенно безрезультатно…

— Я тоже, — сказал Эдик.

— Поэтому, — сказал Роман, — было бы очень хорошо, если бы кто-нибудь из особо брезгливых занялся починкой конвейера. Как паллиатив. Есть тут кто-нибудь еще из магистров? Эдика я вижу. Еще кто-нибудь есть? Корнеев! Виктор Павлович, ты здесь?

— Нет его. Может быть, за Федором Симеоновичем сбегать?

— Я думаю, пока не стоит беспокоить. Справимся как-нибудь. Эдик, давай-ка вместе, сосредоточенно.

— В каком режиме?

— В режиме торможения. Вплоть до тетануса. Ребята, помогайте все, кто умеет.

— Одну минутку, — сказал Эдик. — А если мы его повредим?

— Да-да-да, — сказал я. — Вы уж лучше не надо. Пусть уж он лучше меня сожрет.

— Не беспокойся, не беспокойся. Мы будем осторожны. Эдик, давай на прикосновениях. В одно касание.

— Начали, — сказал Эдик.

Стало еще тише. Кадавр ворочался в чане, а за стеной переговаривались и постукивали добровольцы, возившиеся с конвейером. Прошла минута. Кадавр вылез из чана, утер бороду, сонно посмотрел на нас и вдруг ловким движением, неимоверно далеко вытянув руку, сцапал последнюю буханку хлеба. Затем он рокочуще отрыгнул и откинулся на спинку стула, сложив руки на огромном вздувшемся животе. По лицу его разлилось блаженство. Он посапывал и бессмысленно улыбался. Он был несомненно счастлив, как бывает счастлив предельно уставший человек, добравшийся наконец до желанной постели.

— Подействовало, кажется, — с облегченным вздохом сказал кто-то в толпе.

Роман с сомнением поджал губы.

— У меня нет такого впечатления, — вежливо сказал Эдик.

— Может быть, у него завод кончился? — сказал я с надеждой.

Стелла жалобно сообщила:

— Это просто релаксация… Пароксизм довольства. Он скоро опять проснется.

— Слабаки вы, магистры, — сказал мужественный голос. — Пустите-ка меня, пойду Федора Симеоновича позову.

Все переглядывались, неуверенно улыбаясь. Роман задумчиво играл умклайдетом, катая его на ладони. Стелла дрожала, шепча: «Что ж это будет? Саша, я боюсь!» Что касается меня, то я выпячивал грудь, хмурил брови и боролся со страстным желанием позвонить Модесту Матвеевичу. Мне ужасно хотелось снять с себя ответственность. Это была слабость, и я был бессилен перед ней. Модест Матвеевич представлялся мне сейчас совсем в особом свете, и я с надеждой вспоминал защищенную в прошлом месяце магистерскую диссертацию «О соотношении законов природы и законов администрации», где в частности доказывалось, что сплошь и рядом административные законы в силу своей специфической непреклонности оказываются действеннее природных и магических закономерностей. Я был убежден, что стоило бы Модесту Матвеевичу появиться здесь и заорать на упыря: «Вы это прекратите, товарищ Выбегалло!» — как упырь немедленно бы прекратил.

— Роман, — сказал я небрежно, — я думаю, что в крайнем случае ты способен его дематериализовать?

Роман засмеялся и похлопал меня по плечу.

— Не трусь, — сказал он. — Это все игрушки. С Выбегаллой только связываться неохота… Этого ты не бойся, ты вон того бойся! — Он указал на второй автоклав, мирно пощелкивающий в углу.

Между тем кадавр вдруг беспокойно зашевелился. Стелла тихонько взвизгнула и прижалась ко мне. Глаза кадавра раскрылись. Сначала он нагнулся и заглянул в чан. Потом погремел пустыми ведрами. Потом замер и некоторое время сидел неподвижно. Выражение довольства на его лице сменилось выражением горькой обиды. Он приподнялся, быстро обнюхал, шевеля ноздрями, стол и, вытянув длинный красный язык, слизнул крошки.

— Ну, держись, ребята… — прошептали в толпе.

Кадавр сунул руку в чан, вытащил кювету, осмотрел ее со всех сторон и осторожно откусил край. Брови его страдальчески поднялись. Он откусил еще кусок и захрустел. Лицо его посинело, словно бы от сильного раздражения, глаза увлажнились, но он кусал раз за разом, пока не сжевал всю кювету. С минуту он сидел в задумчивости, пробуя пальцами зубы, затем медленно прошелся взглядом по замершей толпе. Нехороший у него был взгляд — оценивающий, выбирающий какой-то. Володя Почкин непроизвольно произнес: «Но-но, тихо, ты…» И тут пустые прозрачные глаза уперлись в Стеллу, и она испустила вопль, тот самый душераздирающий вопль, переходящий в ультразвук, который мы с Романом уже слышали в приемной директора четырьмя этажами ниже. Я содрогнулся. Кадавра это тоже смутило: он опустил глаза и нервно забарабанил пальцами по столу.

В дверях раздался шум, все задвигались, и сквозь толпу, расталкивая зазевавшихся, выдирая сосульки из бороды, полез Амвросий Амбруазович Выбегалло. Настоящий. От него пахло водкой, зипуном и морозом.

— Милай! — закричал он. — Что же это, а? Кель сетуасьен! Стелла, что же ты, эта, смотришь!.. Где селедка? У него же потребности!.. У него же они растут!.. Мои труды читать надо!

Он приблизился к кадавру, и кадавр сейчас же принялся жадно его обнюхивать. Выбегалло отдал ему зипун.

— Потребности надо удовлетворять! — говорил он, торопливо щелкая переключателями на пульте конвейера. — Почему сразу не дала? Ох уж эти ле фам, ле фам!.. Кто сказал, что сломан? И не сломан вовсе, а заговорен. Чтоб, значить, не всякому пользоваться, потому что, эта, потребности у всех, а селедка — для модели…

В стене открылось окошечко, затарахтел конвейер, и прямо на пол полился поток благоухающих селедочных голов. Глаза кадавра сверкнули. Он пал на четвереньки, дробной рысью подскакал к окошечку и взялся за дело. Выбегалло, стоя рядом, хлопал в ладоши, радостно вскрикивал и время от времени, переполняясь чувствами, принимался чесать кадавра за ухом.

Толпа облегченно вздыхала и шевелилась. Выяснилось, что Выбегалло привел с собой двух корреспондентов областной газеты. Корреспонденты были знакомые — Г. Проницательный и Б. Питомник. От них тоже пахло водкой. Сверкая блицами, они принялись фотографировать и записывать в книжечки. Г. Проницательный и Б. Питомник специализировались по науке. Г. Проницательный был прославлен фразой: «Оорт первый взглянул на звездное небо и заметил, что Галактика вращается». Ему же принадлежали: литературная запись повествования Мерлина о путешествии с председателем райсовета и интервью, взятое (по неграмотности) у дубля Ойры-Ойры. Интервью имело название «Человек с большой буквы» и начиналось словами: «Как всякий истинный ученый, он был немногословен…» Б. Питомник паразитировал на Выбегалле. Его боевые очерки о самонадевающейся обуви, о самовыдергивающе-самоукладывающейся в грузовики моркови и о других проектах Выбегаллы были широко известны в области, а статья «Волшебник из Соловца» появилась даже в одном из центральных журналов.

Когда у кадавра наступил очередной пароксизм довольства и он задремал, подоспевшие лаборанты Выбегаллы, с корнем выдранные из-за новогодних столов и потому очень неприветливые, торопливо нарядили его в черную пару и подсунули под него стул. Корреспонденты поставили Выбегаллу рядом, положили его руки на плечи кадавра и, нацелясь объективами, попросили продолжать.

— Главное — что? — с готовностью провозгласил Выбегалло. — Главное, чтобы человек был счастлив. Замечаю это в скобках: счастье есть понятие человеческое. А что есть человек, философски говоря? Человек, товарищи, есть хомо сапиенс, который может и хочет. Может, эта, все, что хочет, а хочет все, что может. Нес па, товарищи? Ежели он, то есть человек, может все, что хочет, а хочет все, что может, то он и есть счастлив. Так мы его и определим. Что мы здесь, товарищи, перед собою имеем? Мы имеем модель. Но эта модель, товарищи, хочет, и это уже хорошо. Так сказать, экселент, эксви, шармант. И еще, товарищи, вы сами видите, что она может. И это еще лучше, потому что раз так, то она… он, значить, счастливый. Имеется метафизический переход от несчастья к счастью, и это нас не может удивлять, потому что счастливыми не рождаются, а счастливыми, эта, становятся. Благодаря заботам и правильному к тебе отношению. Вот оно сейчас просыпается… Оно хочет. И потому оно пока несчастливо. Но оно может, и через это «может» совершается диалектический скачок. Во, во!.. Смотрите! Видали, как оно может? Ух ты, мой милый, ух ты, мой радостный!.. Во, во! Вот как оно может! Минут десять-пятнадцать оно может… Вы, там, товарищ Питомник, свой фотоаппаратик отложите, а возьмите вы киноаппаратик, потому как здесь мы имеем процесс… здесь у нас все в движении! Покой у нас, как и полагается быть, относителен, движение у нас абсолютно. Вот так. Теперь оно смогло и диалектически переходит к счастью. К довольству, то есть. Видите, оно глаза закрыло. Наслаждается. Ему хорошо. Я вам научно утверждаю, что готов был бы с ним поменяться. В данный, конечно, момент… Вы, товарищ Проницательный, все, что я говорю, записывайте, а потом дайте мне. Я приглажу и ссылки вставлю… Вот теперь оно дремлет, но это еще не все. Потребности должны идти у нас как вглубь, так и вширь. Это, значить, будет единственно верный процесс. Он ди ке, Выбегалло, мол, против духовного мира. Это, товарищи, ярлык. Нам, товарищи, давно пора забыть такие манеры в научной дискуссии. Все мы знаем, что материальное идет впереди, а духовное идет позади. Сатур вентур, как известно, нон студит либентур. Что мы, применительно к данному случаю, переведем так: голодной куме все хлеб на уме…

— Наоборот, — сказал Ойра-Ойра.

Некоторое время Выбегалло пусто смотрел на него, затем сказал:

— Эту реплику из зала мы, товарищи, сейчас отметем с негодованием. Как неорганизованную. Не будем отвлекаться от главного — от практики. Оставим теорию лицам, в ней недостаточно подкованным. Я продолжаю и перехожу к следующей ступени эксперимента. Поясняю для прессы. Исходя из материалистической идеи о том, что временное удовлетворение матпотребностей произошло, можно переходить к удовлетворению духпотребностей. То есть посмотреть кино, телевизор, послушать народную музыку или попеть самому и даже почитать какую-нибудь книгу, скажем, «Крокодил» или там газету… Мы, товарищи, не забываем, что ко всему этому надо иметь способности, в то время как удовлетворение матпотребностей особенных способностей не требует, они всегда есть, ибо природа следует материализму. Пока насчет духовных способностей данной модели мы сказать ничего не можем, поскольку ее рациональное зерно есть желудочная неудовлетворенность. Но эти духспособности мы сейчас у нее вычленим.

Угрюмые лаборанты развернули на столах магнитофон, радиоприемник, кинопроектор и небольшую переносную библиотеку. Кадавр окинул инструменты культуры равнодушным взором и попробовал на вкус магнитофонную ленту. Стало ясно, что духспособности модели спонтанно не проявятся. Тогда Выбегалло приказал начать, как он выразился, насильственное внедрение культурных навыков. Магнитофон сладко запел: «Мы с милым расставалися, клялись в любви своей…» Радиоприемник засвистел и заулюлюкал. Проектор начал показывать на стене мультфильм «Волк и семеро козлят». Два лаборанта встали с журналами в руках по сторонам кадавра и принялись наперебой читать вслух…

Как и следовало ожидать, желудочная модель отнеслась ко всему этому шуму с полным безразличием. Пока ей хотелось лопать, она чихала на свой духовный мир, потому что хотела лопать и лопала. Насытившись же, она игнорировала свой духовный мир, потому что соловела и временно уже ничего больше не желала. Зоркий Выбегалло ухитрился все-таки заметить несомненную связь между стуком барабана (из радиоприемника) и рефлекторным подрагиванием нижних конечностей модели. Это подрагивание привело его в восторг.

— Ногу! — закричал он, хватая за рукав Б. Питомника. — Снимайте ногу! Крупным планом! Ля вибрасьен са моле гош этюн гранд синь! Эта нога отметет все происки и сорвет все ярлыки, которые на меня навешивают! Уи сан дот, человек, который не специалист, может быть, даже удивится, как я отношусь к этой ноге. Но ведь, товарищи, все великое обнаруживается в малом, а я должен напомнить, что данная модель есть модель ограниченных потребностей, говоря конкретно — только одной потребности и, называя вещи своими именами, прямо, по-нашему, без всех этих вуалей — модель потребности желудочной. Потому у нее такое ограничение и в духпотребностях. А мы утверждаем, что только разнообразие матпотребностей может обеспечить разнообразие духпотребностей. Поясняю для прессы на доступном ей примере. Ежели бы, скажем, была у него ярко выраженная потребность в данном магнитофоне «Астра-7» за сто сорок рублей, каковая потребность должна пониматься нами как материальная, и оно бы этот магнитофон заимело, то оно бы данный магнитофон и крутило бы, потому что, сами понимаете, что еще с магнитофоном делать? А раз крутило бы, то с музыкой, а раз музыка — надо ее слушать или там танцевать… А что, товарищи, есть слушанье музыки с танцами или без них? Это есть удовлетворение духпотребностей. Компрене ву?

Я уже давно заметил, что поведение кадавра существенно переменилось. То ли в нем что-то разладилось, то ли так и должно было быть, но время релаксаций у него все сокращалось и сокращалось, так что к концу речи Выбегаллы он уже не отходил от конвейера. Впрочем, возможно, ему просто стало трудно передвигаться.

— Разрешите вопрос, — вежливо сказал Эдик. — Чем вы объясняете прекращение пароксизмов довольства?

Выбегалло замолк и посмотрел на кадавра. Кадавр жрал. Выбегалло посмотрел на Эдика.

— Отвечаю, — самодовольно сказал он. — Вопрос, товарищи, верный. И, я бы даже сказал, умный вопрос, товарищи. Мы имеем перед собою конкретную модель непрерывно возрастающих материальных потребностей. И только поверхностному наблюдателю может казаться, что пароксизмы довольства якобы прекратились. На самом деле они диалектически перешли в новое качество. Они, товарищи, распространились на сам процесс удовлетворения потребностей. Теперь ему мало быть сытым. Теперь потребности возросли, теперь ему надо все время кушать, теперь он самообучился и знает, что жевать — это тоже прекрасно. Понятно, товарищ Амперян?

Я посмотрел на Эдика. Эдик вежливо улыбался. Рядом с ним стояли рука об руку дубли Федора Симеоновича и Кристобаля Хозевича. Головы их, с широко расставленными ушами, медленно поворачивались вокруг оси, как аэродромные радиолокаторы.

— Еще вопрос можно? — сказал Роман.

— Прошу, — сказал Выбегалло с устало-снисходительным видом.

— Амвросий Амбруазович, — сказал Роман, — а что будет, когда оно все потребит?

Взгляд Выбегаллы стал гневным.

— Я прошу всех присутствующих отметить этот провокационный вопрос, от которого за версту разит мальтузианством, неомальтузианством, прагматизьмом, экзистенцио… оа… нализьмом и неверием, товарищи, в неисчерпаемую мощь человечества. Вы что же хотите сказать этим вопросом, товарищ Ойра-Ойра? Что в деятельности нашего научного учреждения может наступить момент, кризис, регресс, когда нашим потребителям не хватит продуктов потребления? Нехорошо, товарищ Ойра-Ойра! Не подумали вы! А мы не можем допустить, чтобы на нашу работу навешивали ярлыки и бросали тень. И мы этого, товарищи, не допустим.

Он достал носовой платок и вытер бороду. Г. Проницательный, скривившись от умственного напряжения, задал следующий вопрос:

— Я, конечно, не специалист. Но какое будущее у данной модели? Я понимаю, что эксперимент проходит успешно. Но очень уж активно она потребляет.

Выбегалло горько усмехнулся.

— Вот видите, товарищ Ойра-Ойра, — сказал он. — Так вот и возникают нездоровые сенсации. Вы, не подумав, задали вопрос. И вот уже рядовой товарищ неверно сориентирован. Не на тот идеал смотрит… Не на тот идеал смотрите, товарищ Проницательный! — обратился он прямо к корреспонденту. — Данная модель есть уже пройденный этап! Вот идеал, на который нужно смотреть! — Он подошел ко второму автоклаву и положил рыжеволосую руку на его полированный бок. Борода его задралась. — Вот наш идеал! — провозгласил он. — Или, выражаясь точнее, вот модель нашего с вами идеала. Мы имеем здесь универсального потребителя, который всего хочет и все, соответственно, может. Все потребности в нем заложены, какие только бывают на свете. И все эти потребности он может удовлетворить. С помощью нашей науки, разумеется. Поясняю для прессы. Модель универсального потребителя, заключенная в этом автоклаве, или, говоря по-нашему, в самозапиральнике, хочет неограниченно. Все мы, товарищи, при всем нашем уважении к нам, просто нули рядом с нею. Потому что она хочет таких вещей, о которых мы и понятия не имеем. И она не будет ждать милости от природы. Она возьмет от природы все, что ей нужно для полного счастья, то есть для удовлетворенности. Материально-магические силы сами извлекут из окружающей природы все ей необходимое. Счастье данной модели будет неописуемым. Она не будет знать ни голода, ни жажды, ни зубной боли, ни личных неприятностей. Все ее потребности будут мгновенно удовлетворяться по мере их возникновения.

— Простите, — вежливо сказал Эдик, — и все ее потребности будут материальными?

— Ну разумеется! — вскричал Выбегалло. — Духовные потребности разовьются в соответствии! Я уже отмечал, что чем больше материальных потребностей, тем разнообразнее будут духовные потребности. Это будет исполин духа и корифей!

Я оглядел присутствующих. Многие были ошарашены. Корреспонденты отчаянно писали. Некоторые, как я заметил, со странным выражением переводили взгляд с автоклава на непрерывно глотающего кадавра и обратно. Стелла, припав лбом к моему плечу, всхлипывала и шептала: «Уйду я отсюда, не могу, уйду…» Я, кажется, тоже начинал понимать, чего опасался Ойра-Ойра. Мне представилась громадная отверстая пасть, в которую, брошенные магической силой, сыплются животные, люди, города, континенты, планеты и солнца…

— Амвросий Амбруазович, — сказал Ойра-Ойра. — А может универсальный потребитель создать камень, который даже при самом сильном желании не сумеет поднять?

Выбегалло задумался, но только на секунду.

— Это не есть матпотребность, — ответил он. — Это есть каприз. Не для того я создавал своих дублей, чтобы они, значить, капризничали.

— Каприз тоже может быть потребностью, — возразил Ойра-Ойра.

— Не будем заниматься схоластикой и казуистикой, — предложил Выбегалло. — И не будем проводить церковномистических аналогий.

— Не будем, — сказал Ойра-Ойра.

Б. Питомник сердито оглянулся на него и снова обратился к Выбегалле:

— А когда и где будет происходить демонстрация универсальной модели, Амвросий Амбруазович?

— Ответ, — сказал Выбегалло. — Демонстрация будет происходить здесь, в этой моей лаборатории. О моменте пресса будет оповещена дополнительно.

— Но это будет в ближайшие дни?

— Есть мнение, что это будет в ближайшие часы. Так что товарищам прессе лучше всего остаться и подождать.

Тут дубли Федора Симеоновича и Кристобаля Хозевича, словно по команде, повернулись и вышли. Ойра-Ойра сказал:

— Вам не кажется, Амвросий Амбруазович, что такую демонстрацию проводить в помещении, да еще в центре города, опасно?

— Нам опасаться нечего, — веско сказал Выбегалло. — Пусть наши враги, эта, опасаются.

— Помните, я говорил вам, что возможна…

— Вы, товарищ Ойра-Ойра, недостаточно, значить, подкованы. Отличать надо, товарищ Ойра-Ойра, возможность от действительности, случайность от необходимости, теорию от практики и вообще…

— Все-таки, может быть, на полигоне…

— Я испытываю не бомбу, — высокомерно сказал Выбегалло. — Я испытываю модель идеального человека. Какие будут еще вопросы?

Какой-то умник из отдела Абсолютного Знания принялся расспрашивать о режиме работы автоклава. Выбегалло с охотой пустился в объяснения. Угрюмые лаборанты собирали свою технику удовлетворения духпотребностей. Кадавр жрал. Черная пара на нем потрескивала, расползаясь по швам. Ойра-Ойра изучающе глядел на него. Потом он вдруг громко сказал:

— Есть предложение. Всем, лично не заинтересованным, немедленно покинуть помещение.

Все обернулись к нему.

— Сейчас здесь будет очень грязно, — пояснил он. — До невозможности грязно.

— Это провокация, — с достоинством сказал Выбегалло.

Роман, схватив меня за рукав, потащил к двери. Я потащил за собой Стеллу. Вслед за нами устремились остальные зрители. Роману в институте верили, Выбегалле — нет. В лаборатории из посторонних остались одни корреспонденты, а мы столпились в коридоре.

— В чем дело? — спрашивали Романа. — Что будет? Почему грязно?

— Сейчас он рванет, — отвечал Роман, не сводя глаз с двери.

— Кто рванет? Выбегалло?

— Корреспондентов жалко, — сказал Эдик. — Слушай, Саша, душ у нас сегодня работает?

Дверь лаборатории отворилась, и оттуда вышли два лаборанта, волоча чан с пустыми ведрами. Третий лаборант, опасливо оглядываясь, суетился вокруг и бормотал: «Давайте, ребята, давайте я помогу, тяжело ведь…»

— Двери закройте, — посоветовал Роман.

Суетящийся лаборант поспешно захлопнул дверь и подошел к нам, вытаскивая сигареты. Глаза у него были круглые и бегали.

— Ну, сейчас будет… — сказал он. — Проницательный дурак, я ему подмигивал… Как он жрет!.. С ума сойти, как он жрет…

— Сейчас двадцать пять минут третьего… — начал Роман.

И тут раздался грохот. Зазвенели разбитые стекла. Дверь лаборатории крякнула и сорвалась с петли. В образовавшуюся щель вынесло фотоаппарат и чей-то галстук. Мы шарахнулись. Стелла опять взвизгнула.

— Спокойно, — сказал Роман. — Уже все. Одним потребителем на земле стало меньше.

Лаборант, белый, как халат, непрерывно затягиваясь, курил сигарету. Из лаборатории доносилось хлюпанье, кашель, неразборчивые проклятия. Потянуло дурным запахом. Я нерешительно промямлил:

— Надо посмотреть, что ли…

Никто не отозвался. Все сочувственно смотрели на меня. Стелла тихо плакала и держала меня за куртку. Кто-то кому-то объяснял шепотом: «Он дежурный сегодня, понял?.. Надо же кому-то идти выгребать…»

Я сделал несколько неуверенных шагов к дверям, но тут из лаборатории, цепляясь друг за друга, выбрались корреспонденты и Выбегалло.

Господи, в каком они были виде!..

Опомнившись, я вытащил из кармана платиновый свисток и свистнул. Расталкивая сотрудников, ко мне заспешила авральная команда домовых-ассенизаторов.

Назад: Глава третья

Дальше: Глава пятая