ГЕРОЙ СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

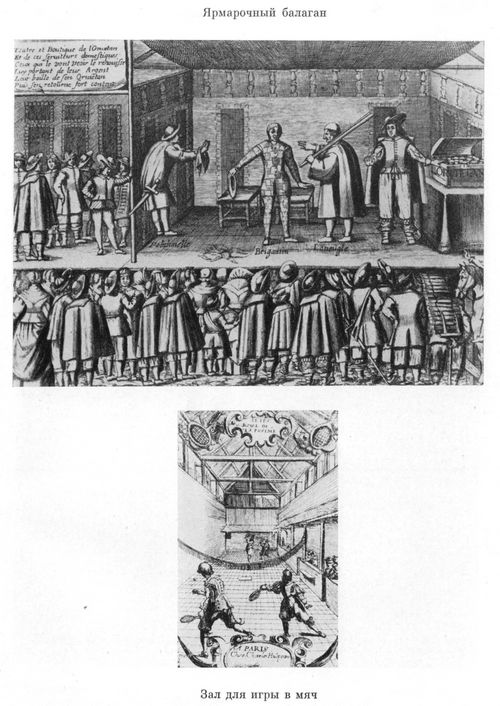

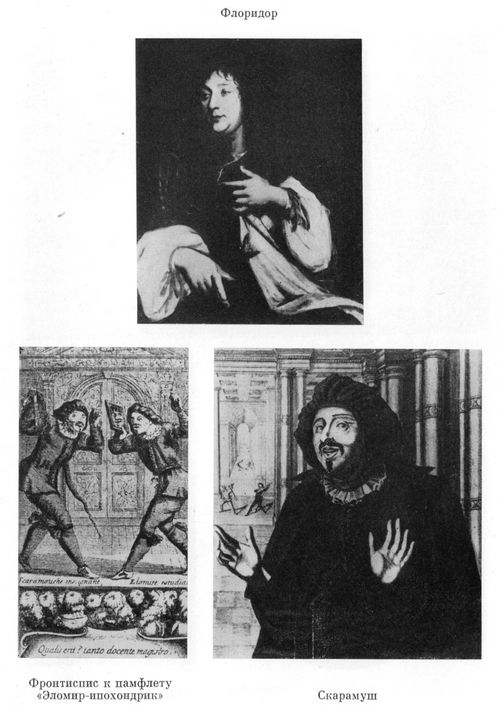

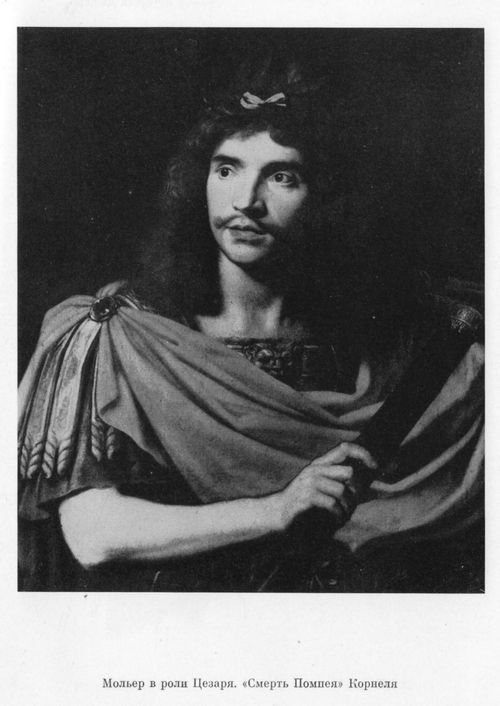

«Самой, на мой взгляд, прекрасной жизнью живут те люди, которые равняются по общечеловеческой мерке, в духе разума, но без всяких чудес и необычайности».

Жизнь Мольера только по видимости подходит под это монтеневское определение. Она ровна и упорядоченна лишь в том смысле, что движется к одной и той же цели, с годами все яснее вырисовывающейся. Но, по существу, эта жизнь причудлива, своенравна, взрывает все привычные представления. Очень рано и навсегда ее определяет любовь к своему искусству, которая постепенно усиливается и под конец превращается во всепожирающую страсть. Мы видим здесь редкую смелость, которую легко спутать с безумным упрямством. Но прежде всего в этой жизни поражает величие чувств. Тут нет ничего мелкого; всё окрашено душевным благородством, так что, несмотря на внешние проявления почтительности, Мольер ощущает себя равным вельможам и принцам. В его отношениях с ними нет раболепия, а есть любезность «порядочного человека»; в дружбе, как и в делах, он безупречен. У обойщика из Обезьяньего домика родился сын с сердцем короля. Это мальчик как все дети: он бегает смотреть, как кузнец бьет по наковальне, как скрипичный мастер развешивает чудесные новенькие инструменты, как пирожник поливает глазурью булочки; он играет, прыгает, смеется, ссорится и дерется со своими товарищами, такими же сыновьями купцов и ремесленников, будущими парижскими буржуа. И все же чем-то неуловимым он от них отличается. Он иногда бросает странные взгляды на какого-нибудь щеголя, громко разглагольствующего в отцовской лавке, останавливается в задумчивости перед каким-нибудь уличным происшествием. Его наблюдательность острее, ум живее, чем у других. Он носит в себе задатки гения, хотя, разумеется, не подозревает об этом. Подрастая, он начинает испытывать смутное томление; окружающая жизнь его не удовлетворяет; он придумывает себе мир, в котором может по своему желанию занять место куда более высокое; в нем идет тайная, трудная внутренняя работа. Ему не с кем поделиться своей глухой, необъяснимой тревогой, — разве что с дедом, Луи Крессе, который слишком художник, чтобы не сохранить в себе крупицы собственной юности. Жан II Поклен не злой человек, напротив. Но он не способен понять, почему Жан-Батист не хочет стать обойщиком, как он сам, как его отец и почти все мужчины в роду. Он пытается все-таки сделать из Жана-Батиста мастера-обойщика; чтобы подбодрить сына, добивается для него места королевского камердинера. Какая ошибка! Эта должность только подкрепляет юношеские мечты. Для существа одаренного и честолюбивого, да к тому же воспитанного на примерах античности, это мучительно — приблизиться к сильным мира сего, не принадлежа к ним; терпеть их снисходительное обращение, уверившись в своем умственном превосходстве над ними; понимать, наконец, что ничего не достигнешь, если не входишь в некую касту, не имеешь достаточно крупного состояния или достаточно блестящих связей. Что касается тех буржуа, которым удалось как-то пробиться, — он ясно видит, что герцоги и маркизы, сверкающие золотом и бриллиантами, готовы использовать дарования этих людей, но их самих презирают: кто «низкого происхождения», тот просто не существует. Большинство этих честолюбцев, гонящихся за собственными грезами, в конце концов образумится, смирится и сгинет. Другие будут упорствовать. Вот из них-то и получатся политические деятели, неустрашимые бунтовщики или великие писатели. Или и то и другое вместе. Мольеровское смирение шито белыми нитками, это только форма сдержанной вежливости, если угодно, проявление изысканного душевного вкуса. Смирения у него нет. Самое сильное его желание — прорваться, заявить о себе, оставить свой след; так сказываются аристократические (в лучшем смысле слова!) черты его характера. Этим и объясняется его внезапный бросок в неизведанный мир театра. Юный обойщик покидает очень устоявшуюся и, в общем, безбедную жизнь и пускается в рискованное приключение. Он сразу теряет свое пусть невысокое, но прочное положение, добровольно ставит себя вне общества, поскольку в те времена актеры приравнивались к распутникам, еретикам и ворам. Почему он избрал театр? Он мог бы сделать карьеру судейского или военного: многие королевские офицеры, что бы там ни говорили, были простолюдинами. Но только в театре могли воплотиться его мечты. Только театр вырывал его из привычной психологической обстановки, что было необходимо для человека такого нетерпеливого и беспокойного склада, только театр давал ему возможность осуществить себя. Надевая тунику, покрывая голову лаврами Цезаря, он сам становился Цезарем. Жизнь его обретала ни с чем не сравнимую напряженность и праздничность. В такие единственные мгновения сквозь сценические роли просвечивает его собственная личность, глубинное, тайное, неведомое естество, обитающее в его теле, — иначе говоря, еще дремлющий, смущающий душу гений. Отсюда воодушевление, восторг, лихорадка. Конечно, Мадлена была здесь притягательной силой, зачинщицей и вдохновительницей. Но прежде любви к Мадлене и сильнее ее был зов гения. Разумеется, все бывает не так просто. Наверно, несомненно тут примешивалась догадка о том, что театр, тогда еще лепетавший в колыбели, вскоре начнет бурно развиваться, обретет немалое значение в разных областях жизни, будет давать надежный заработок и завидное положение. Но не стоит переоценивать прозорливость двадцатилетнего юнца. Крах Блистательного театра должен был разочаровать его в этом отношении. На самом деле он только укрепляется в своих намерениях и, понимая, что еще не владеет ремеслом, отправляется в провинцию набираться опыта. Он по-прежнему хочет играть в трагедиях, не потому что его возлюбленная — трагическая актриса, а все по той же причине: только героев он считает достойными себя. Он отказывается признать, что для такого амплуа у него нет ни внешности, ни голоса. Здесь он не на месте. Его чуть коротковатая фигура, запинки речи, подергивания подбородка вызывают улыбку, никому не кажутся убедительными. Когда же он выходит в фарсе, аплодисменты награждают его мимику, подвижность, скороговорку. Лишь постепенно, с трудом, как бы нехотя он соглашается сменить королевский венец на зеленый колпак Маскариля. К счастью, он молод; повозка Феспида везет по залитым солнцем дорогам его беззаботную любовь, его надежды. Царящее в труппе веселье, ежедневные приключения, превратности кочевой жизни мешают ему по-настоящему задуматься над собой. Вместе со всеми своими современниками он полагает, что существует только трагедия. Комедия — низший жанр, оставим его ярмарочным балаганам. Кроме того, во французском театре еще нет комедий, достойных так называться, — одни фарсы, основанные на старых народных сюжетах или на подражании итальянцам. Для актера блистать в фарсе — невелика честь; это означает быть последним в своем ремесле, докатиться до крайнего падения. Мольер, следовательно, отправляется от нулевой отметки и достигает высочайшей из вершин французского театра. Он в подлинном смысле слова создал жанр — не просто утвердил за комедией права гражданства, а ее изобрел. Ценой каких мучительных поисков, то и дело возвращаясь к трагедии, каждый раз расплачиваясь за это поражением! Он начал с малого, с голой канвы, по которой актеры импровизировали на итальянский манер и которая давала полный простор площадному остроумию. Затем он стал обрабатывать эту канву, сочиняя основные диалоги и сцены, и наконец — писать текст целиком. Он почувствовал радость и потребность писать только после первых успехов. Как кажется, изначально он не собирался стать писателем; во всяком случае, свидетельств такого его намерения нет; утраченный перевод поэмы Лукреция «О природе вещей» ни о чем не говорит. Но к тому времени, когда он возвращается в Париж, решающий поворот уже свершился. От фарса Мольер перешел к комедии. Он вызывает бури смеха своими карикатурами на общественные нравы. Вся важность и новизна его преобразований распознаются не сразу. Сама искрящаяся виртуозность его буффонад вводит в заблуждение. Тогдашние ценители прекрасного не готовы принимать всерьез жалкую писанину этого шута, который имел счастье понравиться королю своим кривляньем. Но Мольер уже отчетливо сознает, кто он такой, что он делает и что еще сможет сделать. Его ранние комедии недалеко ушли от фарса. Но что такое комедия, если не фарс в сочетании со стилем? Стиль (в диалогах и композиции) — это именно и есть то, что принес с собой Мольер. Под его пером комедия становится произведением литературы, но при этом, что очень важно, не теряет своих сценических достоинств. Она предназначается скорее для игры, чем для чтения; поэтому она должна подчиняться прежде всего не литературным правилам, а законам театрального действия. Вот почему иные куски у Мольера читать скучновато, а на подмостках они смотрятся великолепно.

И все же, для того чтобы комедия могла подняться в литературе до уровня трагедии, нужно вывести ее из узких рамок злободневной сатиры на общество, расширить и углубить ее предмет. Что такое трагедия? Изображение человека в такой ситуации, когда он должен победить или погибнуть, история извечной его борьбы с тем, что древние называли «роком». Мольер, сознательно или бессознательно стремясь уравнять комедию с трагедией и повинуясь своему по природе и сути трагическому дарованию, рисует человека в таких положениях, которые комичны только на первый взгляд, а на самом деле полны напряженного драматизма; здесь тоже властвует рок. С той лишь разницей, что мольеровский рок не божественного происхождения, следовательно, не так капризен и непостижим. Мольер его очеловечивает. Злая судьба, подстерегающая мольеровских героев, столь же неумолима, но помещается она не вовне, а внутри их. Здесь судьба — это сами безмерные человеческие заблуждения. Вот почему «Тартюф», «Дон Жуан», «Мизантроп», «Скупой», «Данден» так тесно граничат с трагедией и открывают перед традиционной комедией неведомые горизонты. Для довершения сходства Мольер обрушивается на расхожие воззрения и понятия с редкостной смелостью, совершенно не заботясь о последствиях. Его внимательный взгляд не отворачивается от мира, но все глубже погружается в созерцание самого себя. Он находит в себе самом все новые богатства, которые преобразует в поучение и развлечение зрителям. Он не просто «завербованный» писатель, он вербует все свое существо, душу и тело — и отдает их нам. Напрасно вкладывает он в уста Сострата из «Блистательных любовников» такие слова: «Принцесса! Не всякий ум способен понять тонкости этих благодетельных, так называемых таинственных наук. Существуют умы настолько грубые, что они никак не могут постигнуть то, что другие умы познают с чрезвычайной легкостью».

Пусть он вставляет в свои пьесы рассуждения про мораль золотой середины. Пусть он предстает беззаботным шутом, каким его и хотят видеть, хватким дельцом, конформистом чуть ли не во всяком вопросе. Все равно ясно чувствуется, что он не весь здесь, что он этим не исчерпывается. Его бунт вспыхивает не в тех или иных отдельных обстоятельствах; вся его жизнь — это скрытый от посторонних глаз, но непрестанный бунт. Он покидает свою среду по той же причине, по которой не берет себе жену из этой среды. Он вступает на презренное актерское поприще — и своим талантом и практической сноровкой превращает его в почетное и завидное занятие. Он женится на Арманде, молоденькой сестре своей старой подруги, — и за этим стоит вызов обществу и самому себе: мало ли он смеялся над старичками, вступающими в брак с юными лжепростушками! Он нападает на прециозные салоны, определяющие моду и безраздельно властвующие в литературе; на святош, образовавших партию столь могущественную, что даже Король-Солнце вынужден с нею считаться; на Факультет, хотя сам он больной человек и потому может опасаться мести лекарей. Почему же? Отправляясь от самого себя, Мольер создавал свое представление о человеке, о его возможностях, о его будущем. Все, что извращает и подавляет человеческую природу, задевает и ранит Мольера. Для него это прежде всего — безграничные и многообразные человеческие заблуждения, глупость, тщеславие, высокомерие. Человеческой природе противна тирания моды. Равно как и ханжество. И безмозглые придворные красавчики. И опасные невежды-врачи с головами, набитыми всякой заумью, а не полезными знаниями. И пороки, порождаемые развращенным обществом, — и так далее.

Этот буржуа вовсе не буржуазен, хотя и «выбился в люди». Этот конформист презирает спокойное существование и делает все, чтобы его разрушить. Ясно, что настоящий образ его жизни — бунт, тем более яростный, что протекает тайно. Все его сочинения вопиют о горьком одиночестве человека — в лоне семьи и общества, или о его собственном одиночестве, одиночестве гения лицом к лицу с непониманием, вечной травлей, всесильной людской глупостью. Он слишком горд, слишком «порядочный человек», чтобы позволить себе жаловаться. Смех в зрительном зале выдает всю неукротимую мятежность мольеровского духа, но этим же смехом Мольер включается в человеческое сообщество, свидетельствуя, что в конечном счете он такой же человек, как и все, не хуже и не лучше. Он ни атеист, ни янсенист, ни эпикуреец, ни «либертин» (в вульгарном смысле слова). В сущности, у него нет философии как таковой. Вернее, его философия — это человек. Он размышляет, как сделать человека счастливее, и показывает, в чем и почему человек несчастлив. Мольер мечтает об обществе, непохожем на то, в котором он отчаянно барахтается, к которому приспосабливается с трудом. В этом воображаемом обществе Альцест выиграл бы тяжбу без того, чтобы просить заступничества у каких-то подозрительных людей и давать взятки; здесь он был бы любим, потому что женщины умели бы ценить истинные достоинства и глубину чувств, здесь он не был бы смешон своей мизантропией, потому что у него не оказалось бы причин быть мизантропом — он не отличался бы от всех прочих. По правде говоря, Мольер смеется над ним несколько натужно. Чувствуется, что этот герой ему очень близок, до полного отождествления. В той же мере, как и Альцесту, Мольеру присуще горькое сознание своего изгойства, своей чуждости, оторванности от людей; в нем так же борются еще не погасшая тяга к общению и жажда одиночества. Как «Мизантроп», в сущности, остается без развязки, так Мольер не решается на добровольное изгнание из театра, к которому склонял его Буало и которое продлило бы его дни. Такое бунтарское мироощущение сказывается не только в «Мизантропе»; оно судорожно пробивается в «Дон Жуане» и то тут, то там проглядывает в других пьесах на тот краткий миг, когда улыбка застывает под маской, становится почти трагической, а потом взрывается новым раскатом смеха, еще более веселого, громкого и безудержного — чтобы сгладить тягостное впечатление. Та проповедь моральной благопристойности, которая непрерывно и назойливо звучит в речах многих его персонажей, целью своей имеет как будто убедить его самого, но прежде всего — успокоить на его счет публику, состоящую из вельмож и буржуа. Он без устали высмеивает тех, кто не таков, как все, чьи поступки, по мнению людей рассудительных, ни с чем не сообразны. Но сам он ведет себя как один из этих безумцев. В эпоху, когда все равняются по моделям и образцам, совокупность которых и составляет «вкус», он никому не подражает и все делает только по собственному разумению. Вокруг него писатели заимствуют сюжеты и образы у древних; он поворачивается спиной к античности и вглядывается в современников. Он признает единственный образец для подражания — природу. С годами его стиль все больше удаляется от укоренившихся приемов и условностей, опирается на саму действительность, вплотную к ней подходит. Он обрисовывает своих персонажей несколькими штрихами, но такими точными, что схвачено главное, передана суть характеров. Искусство завладевает Мольером до такой степени, что он больше не принадлежит себе, забывает о своих сердечных горестях, о слабом здоровье, деловых заботах, несправедливости собратьев, нападках и зависти противников. И вот наступает пора, когда он сознает все значение своего творчества и испытывает самый благородный, самый волнующий вид гордости: удовлетворение мастера-ремесленника, который видит, что работа его близится к концу и удача превзошла ожидания. Он понимает, что теперь не важно все, что случится с ним в жизни; останутся жить его сочинения, и потомки наградят их славой, в которой отказывали современники. Почти бессознательно он ощущает, что его смерть только послужит этой славе. Он достигает такой отстраненности, что из наблюдений за своим страдающим телом создает комедию о Мнимом больном. Но последняя, возвышенно-прекрасная его пьеса — это его смерть. Когда 17 февраля 1673 года театральная маска спадает с его лица, оказывается, что «первый фарсер» Франции был и человеком по имени Мольер. Все, о чем он целомудренно молчал до того дня, — тоска по ускользающей жизни, горечь смеха, звучащего последний раз перед прыжком в вечность, — все это он внезапно, сам того не желая или желая лишь наполовину, бросает в лицо публике. Эта смерть — не просто заключительная точка в истории одного существования; она наполняет смыслом всё ей предшествовавшее.

Отныне будут говорить его сочинения. Их голос никогда не смолкает, каждое поколение обращается к ним в свой черед, заново им удивляется, открывает в них новые богатства. Такова власть мольеровского гения! Язык его не устарел, потому что всегда был простым, ясным и естественным, очищенным от нелепых украшений и побрякушек. Его персонажи — а их более трехсот — остаются нам близки, невзирая на их кружева и перья, потому что в большинстве своем они лишь формально принадлежат XVII веку: это вечные характеры. Их можно одеть как угодно, и самые крупные режиссеры так и поступали. Можно играть Мольера в пиджаках, на сцене могут быть сюрреалистические или абстракционистские декорации — или вообще никаких. Мольер остается неуязвим, даже когда кто-то позволяет себе подправлять его текст, иной раз до прямого искажения. Политические партии, идеологи, правительства, университетские профессора, историки, драматурги, романисты могут присваивать его себе, вкладывать в его уста то, чего он никогда не говорил, приписывать ему собственные воззрения, превозносить его или умалять, — всё тщетно. Мольер остается таким, как сказал о нем Гете:

«Как он чист! Да, чистый человек, вот подходящее для него слово. В нем нет ничего испорченного, ничего противоестественного — и какое величие!»

Долгое время думали, что он слишком француз и поэтому может быть понят до конца только в своей стране. Но его с одинаковым успехом ставят в Мексике и Бразилии, в СССР и в Японии. Его играли даже в бурнусах, и без малейшего ущерба. Такая универсальность — пробный камень подлинного таланта. У Мольера она покоится, как кажется, на трех основаниях: он заставляет человека смеяться и тем вырывает его из собственного замкнутого мирка; он обращается к непреходящим ценностям и, сталкивая лицом к лицу, как и в самой действительности, человеческое величие и человеческие слабости, дает нам уроки скромности; наконец, его герои — не говорящие призраки, не воплощенные идеи-марионетки, их дыхание обжигает зал, таким они исполнены душевным жаром. Но потому они и кажутся живыми, что Мольер вскормил их собственной жизнью, отдал им себя без остатка. За гением, страстью, мужеством, терпением стоит дар самоотдачи, который и есть разгадка всему. Вот отчего в зеркале мольеровских комедий мы всегда видим лицо самого Мольера.

Назад: ДОМЫСЛЫ О МОЛЬЕРЕ

Дальше: Хронологическая таблица