Очерк четвертый

МАЛЕНЬКИЙ СТАЛИН

Аксакал

В литературе о советском крестьянстве 1930—1940-х годов в качестве ключевой фигуры обычно рассматривается председатель колхоза, который, как считает Ш. Фицпатрик, изучавшая российскую деревню, напоминает «по своему статусу и функциям прежнего сельского старосту». Однако в случае, о котором я пишу, основной фигурой, представлявшей власть, являлся председатель сельского совета. Именно председатель сельсовета институционально был прямым преемником сельского старосты, и его функции, несколько меняясь, оставались в 1920—1940-е годы примерно теми же, сфера его компетенции охватывала всю Ошобу и все выселки этого кишлака, то есть территорию бывшего сельского общества, которым руководил сельский староста. Председателя сельсовета, как и ранее сельского старосту, именовали аксакалом, и эта фигура олицетворяла в глазах местных жителей легитимную власть.

Между прежними сельскими обществами и новыми сельскими советами существовала в начале 1920-х годов еще и переходная форма — сельские революционные комитеты, главным организационным отличием которых было назначение председателя вышестоящим волостным ревкомом. Один из документов 1922 года упоминает в качестве председателя Ошобинского сельревкома некоего Каршибая. В 1923 году в сельском ревкоме Ошобы председателем был Муминбай Абдувахидов, являвшийся, как сказано в архивном документе, середняком и неграмотным, 50 лет от роду, а секретарем — 26-летний Хаит-Мухаммад Абдуразыков. В 1924 году председателем исполкома сельсовета был Мирхолдор, племянник прежнего Одинамат-аксакала. В 1925 году, согласно документам из архива Я.А., председателем исполкома опять стал Муминбай, а в 1926 году — некто Умар, сын Зулькадыра.

В 1924–1926 годах произошло национальное и административное размежевание региона, в результате которого Аштская и Бабадарханская волости объединились в Аштский район, в 1927 году волости были ликвидированы, а район вошел в состав Ходжентского округа Узбекской ССР. Прежние связи с Кокандом и Наманганом (и Чустом) сохранились, но административные органы управления теперь переместились в более отдаленный Ходжент. Бывшее сельское общество Ошоба получило новое название — Ошобинский кишлачный совет рабочих, дехканских и красноармейских депутатов, или просто сельский совет, сельсовет (в 1936 году — Ошобинский кишлачный совет депутатов трудящихся).

Во второй половине 1920-х годов на должности председателя сельского совета находился, согласно народной памяти, Одина-аксакал, или Одинамат (Одина-Мухаммад) Оминов, который побывал депутатом «курултая», где выступал Михаил Калинин. После Одинамата, как говорили мне в Ошобе, аксакалом был некто Хомид родом из Ашта (по другой версии — из Гудаса). Ему память приписывает инициативу постройки здания правления сельсовета. После него председателем сельсовета стал Джура Соибов (Сохибов), отец которого был пятидесятником. В действительности аксакалы в 1920-е и первой половине 1930-х годов часто менялись и их имена даже не зафиксировались в памяти ошобинцев. В отчете о проведенной в июне 1929 года проверке работы сельсовета председателем назван Негматджан Ахмедов, а секретарем Махкам Мирзаханов (1910 г.р.) — оба узбеки, грамотные, батраки и члены ЛКСМ. Там же сказано, что прежний председатель — некто Турсунов — переведен на работу в Пангаз, а прежний секретарь, Ашуров, «выбыл на педагогические курсы».

Из акта проверки работы сельсовета за 1929 год мы узнаем, что в Ошобе был 31 депутат (один человек на 100 жителей) — 26 мужчин и 5 женщин, из них 30 были узбеками и 1 таджиком, в том числе 26 батраков, 1 бедняк, 3 середняка и 1 учитель. От выселка Аксинджат, который теперь вернулся в состав сельсовета Ошоба, был уполномоченный Фазилов. При исполкоме существовали три секции — бытовая, налоговая, здравоохранения, но следов их деятельности проверяющие не нашли. Сельсовет выписывал газету «Кызыл Узбекистан», но и она не хранилась надлежащим образом. В кишлаке была одна школа (42 ученика, в том числе 1 девочка), одна потребительская кооперация, ячейки ВКП(б) не было, зато была ячейка ЛКСМ, в которой числился 31 человек (большинство неграмотные, одна женщина). Помещение для сельсовета было непригодное, батрачком (батрацкий комитет) бездействовал, почта доставлялась в Ошобу два раза в неделю, делопроизводство велось на узбекском языке, записи рождения и смерти были неправильные.

Как я уже сказал, система советского сельского управления напоминала прежнюю систему. Председатель сельсовета избирался на общем сходе глав семей на один-два года. Вместе с председателем избирались депутаты сельского совета. Председатель сельского совета получал зарплату, но по своему размеру — 12 руб. — она носила номинальный характер. Основной государственной функцией председателя сельсовета помимо ведения отчетности и выполнения некоторых полицейских обязанностей был сбор налогов. Во второй половине 1920-х годов налоговая система включала сельскохозяйственный налог, водный сбор, самообложение, а также некоторые другие сборы и повинности. Как определялись размеры налога, не очень понятно. Сохранившиеся в архиве результаты выборочного изучения урожайности различных культур говорят о том, что сельскохозяйственный налог не определялся с валового урожая, а устанавливался, как и в прежнее время, путем умножения размеров участка на предполагаемый урожай с единицы площади. Однако при этом советская власть, которая строго придерживалась классового подхода и дифференцированного налогообложения, стремилась реорганизовать систему круговой поруки в систему похозяйственного обложения. Когда произошла эта реорганизация и насколько эффективными были усилия, предпринятые для измерения частных наделов, опять же не очень понятно. Можно лишь предположить, что такое измерение привело к переговорам, согласованиям и конфликтам между жителями Ошобы и властью, попыткам скрыть часть обрабатываемой земли, спорам о границах участков и так далее. Все это, впрочем, исчезло из современной памяти ошобинцев.

В 1929 году произошло важное, хотя на первый взгляд и незаметное событие — его никто не вспоминал в разговорах со мной. В этом году Ходжентский округ Узбекской ССР был передан в состав Таджикской ССР, которая получила статус отдельной союзной республики. Ошоба оказалась в составе таджикского государственно-административного образования, столицей которого теперь становится Душанбе. Это, безусловно, изменило приоритеты власти и конфигурацию интересов различных групп в разных органах управления. Мы наблюдаем, что с этого момента время от времени на руководящих должностях в Ошобе оказываются выходцы из таджикских селений, что, возможно, говорит о попытках власти Таджикистана держать в поле своего зрения все то, что происходит в кишлаке, жители которого записаны узбеками.

В 1929–1930 годах радикально изменилась также экономическая политика центральной власти, связанная с попытками усилить контроль за поставками зерна. Сначала была введена прогрессивная шкала налогообложения, затем сельским обществам было предложено самим распределять между крестьянами задания по поставкам зерна или другой продукции, наконец в начале 1930 года началась массовая кампания по раскулачиванию, которая включала процедуру определения того, кто является кулаком и на какие категории кулаки делятся, а далее, в зависимости от категории, полную или частичную экспроприацию кулацкого имущества и высылку кулаков и их семей либо за пределы республики, либо за пределы района. Для поддержки этой политики в села были направлены тысячи активистов из городов, а в самих деревнях активизировались батрачкомы, состоявшие из советских активистов и бедняков. В начале 1930-х годов в Ошобе батрачкомом руководил учитель Махкам Мирзаханов, который, как я уже упоминал, выполнял какое-то время роль секретаря сельсовета.

Как осуществлялась процедура и какой была практика раскулачивания, по каким критериям находили жертв в Ошобе, кто попадал в число бедняков, а кто в число кулаков, сейчас сказать трудно, мне не встречались ни устные свидетельства такого рода, ни архивные документы. Эта процедура осложнялась, в частности, тем, что в обществе, где действовали мусульманские нормы наследования равными долями для всех сыновей, концентрация земельной собственности в одних руках была редким и временным явлением — дети вчерашних богачей сами уже переставали быть богачами. Тем более что речь идет о горных районах, где существовало малоземелье и многие зарабатывали разного рода промыслами. Понятие богатства скорее основывалось на обладании скотом и торговых операциях, которые зависели от удачи и множества факторов, что создавало трудности для определения размеров достатка. Все это вносило в процесс выделения кулаков и бедняков элемент субъективности. Списки составлялись на собраниях активистов. Однако высылали не всех, окончательное решение о высылке того или иного человека принималось районным начальством, хотя какие-то местные позиции, проявления недовольства и пожелания при этом учитывались.

По-видимому, если судить по некоторым именам и спискам, первыми кандидатами на ссылку были те, кто занимал какие-либо должности в местной администрации до революции, религиозные деятели, зажиточные люди, в чьем владении было более гектара земли и две коровы, кто имел наемных рабочих или сдавал землю в аренду. Из кишлака были высланы прежние аксакалы, фактически остававшиеся у власти или при власти, — Одина, Каршибай и Муминбай, которых обвинили в числе прочего в том, что они сотрудничали с Рахманкулом. Вслед за ними были изгнаны многие другие влиятельные люди с семьями, всего, как подсчитывали некоторые мои собеседники, до 60 хозяйств. Их родственники, другие известные и зажиточные ошобинцы, опасаясь репрессий, сами покинули Ошобу — кто-то уехал в соседние кишлаки, кто-то перебрался в Узбекистан, где о них знали мало и где они не могли стать объектом чьей-то неприязни, зависти или заложниками местных семейных конфликтов.

Все эти чистки, спровоцированные и организованные государством, привели к тому, что прежние отношения, иерархии, баланс сил между различными семьями в кишлаке рухнули. В результате этих перемен значение и функции председателя сельсовета претерпели ряд изменений. Он стал менее зависимым от неформальных иерархий и неформальных лидеров. В ходе раскулачивания он получил новые полномочия и новые рычаги легитимного давления на неугодных ему людей. Через его руки проходили немалые материальные ресурсы — налоги, а также имущество кулаков. Необходимость участия в политической кампании требовала от аксакала усвоения и использования официального языка классовой борьбы и строительства социализма, а значит, и новых знаний, новой тактики поведения. Джура Соибов не выдержал этого испытания и после обвинения в родстве с кулаком вынужден был покинуть должность аксакала. Председателем был назначен Маматкул Джуманов, а после него — в 1935 году — 23-летний Ортык Умурзаков (Илл. 11).

Итак, каковы были властные полномочия Умурзакова?

В 1930-е годы председатель сельсовета должен был избираться раз в один или два года большинством жителей. В течение года регулярно устраивались сессии — собрания депутатов, которые обсуждали разного рода вопросы местной жизни. Формальных привилегий у аксакала было немного. В 1930-е годы он получал установленную государством зарплату, которая составляла 100–200 руб. в месяц (секретарь получал 80—160 руб.). Это была не слишком большая, но достаточная сумма, делавшая достаток аксакала менее зависимым от местных экономических условий и от колхозов. Возможно, председатель сельсовета имел какие-то скидки по оплате налогов и другие льготы, но в целом формальные преимущества от исполнения данной должности не были очень заметными и сами по себе не являлись ни целью борьбы за власть, ни средством — как это было позже, в 1970—1980-е годы, когда власть разных уровней обладала ощутимыми номенклатурными бонусами.

Илл. 11. Ортык Умурзаков в середине 1930-х гг.

У сельсовета с 1931 года был свой собственный бюджет (в прошлом председатель готовил сметы в вышестоящие инстанции и получал деньги оттуда), при нем по закону должны были работать ревизионная комиссия, избирательный комитет, общественный суд, различные комиссии сельских депутатов и уполномоченные. Обо всем этом в памяти ошобинцев мало что осталось: видимо, все эти инструменты власти носили формальный характер и в глазах местного населения аксакал просто на время делегировал каким-то людям часть своих полномочий.

Одной из главных обязанностей председателя сельского совета, как в свое время и сельского старосты, был сбор налогов и разного рода поставок и платежей. В отличие от царских налогов советские налоги 1930—1940-х годов имели несколько особенностей.

Во-первых, существенно изменилась структура налогов. Помимо собственно налогов (сельскохозяйственный налог, культурный сбор, военный налог, который действовал во время войны, самообложение, водный сбор) и обязательных займов крестьянин должен был осуществлять обязательные поставки продовольствия со своего участка по ценам, установленным государством. Налоги и платежи выражались в денежном эквиваленте, поставки же имели натуральную форму, а их номенклатура и размеры определялись для каждого района специальными расчетами. Если таких продуктов в домашнем хозяйстве не было, они оплачивались либо денежным эквивалентом (по рыночной стоимости), либо другими продуктами. Натуральные поставки были наиболее тяжелым бременем, и от него освобождались только те хозяйства, где не было трудоспособных членов.

Во-вторых, поставки, налоги и платежи собирались с каждого хозяйства отдельно, в зависимости от размеров конкретного участка, наличия скота и других ресурсов, количества членов семьи и так далее. В 1930-е годы сельскохозяйственный налог с колхозников собирался в виде определенной ставки, с единоличников — в виде прогрессивного начисления, в 1940-е годы этот налог для всех категорий крестьян стал прогрессивным. Размеры поставок носили директивный характер и не зависели от урожая. Каждый домохозяин вынужден был документально подтверждать свои доходы и свою хозяйственную деятельность, после чего выплачивал свою собственную норму поставок и налогов. Такой способ обложения делал ненужными какие-либо коллективные формы обсуждения и гибкие практики установления «справедливой» ставки, которые действовали при круговой поруке.

Третья особенность, которую я бы отметил, — это тот факт, что налоговая система представляла собой довольно сложный порядок обмеров, расчетов и ведения документации, при том что население в своей массе оставалось неграмотным. К тому же порядок исчисления налогов постоянно менялся, были категории, для которых вводились какие-то льготы и исключения, — все это заставляло каждый раз заново приспосабливаться к правилам ведения налоговых переговоров. С одной стороны, это требовало более детальной фиксации и, значит, большего контроля за тем, что делает каждый крестьянин. С другой стороны, все виды доходов становились предметом формальных и неформальных переговоров. Если в прошлом, заплатив налог, крестьянин мог зарабатывать в меру своих сил и сам выбирал себе сферу занятий и заработка, то теперь он вынужден был любое свое занятие оценивать с точки зрения того, насколько оно будет подконтрольно тем людям, которые отвечают за сбор налогов, и какую долю дохода можно будет утаить или сделать незаметной в результате переговоров со сборщиками налогов, соответственно — какие у крестьянина есть возможности воздействия на этих сборщиков.

Все указанные особенности налоговой системы определяли ту конфигурацию формальных и неформальных полномочий председателя сельсовета, которые — повторяюсь, структурно или потенциально — аккумулировали в его руках большую власть (Илл. IX).

В 1937 году функции сбора налогов были переданы районному руководству (финансовому департаменту). Однако на практике, если верить воспоминаниям ошобинцев, процедура сбора налогов осталась прежней — ответственным был по-прежнему аксакал, который распределял положенные сборы и повинности между колхозами, председатели же колхозов распределяли долю своего колхоза между бригадирами, а те, в свою очередь, — между колхозниками. Районные проверяющие или финансовые агенты, которые формально отвечали за налоги, решали все вопросы в присутствии аксакала, с учетом его сведений о конкретном хозяйстве и под его личным надзором.

Требование Умурзакова, выраженное в словах «В Ошобе есть власть, и если приехали, то сначала ко мне зайдите», в принципе носило вполне законный характер и одновременно учитывало все сложные нюансы взаимоотношений между разными уровнями и ветвями управления, не сводившихся к строгому соподчинению, а включавших в себя своеобразные договоренности и учет самых разнообразных факторов. По мнению одного из моих информаторов, «в районе» Умурзакова немного побаивались, так как он якобы мог при желании поднять не менее пятидесяти ошобинских всадников и захватить районный центр Шайдан, который находится всего в нескольких километрах от Ошобы. В Аштском районе не было регулярных войсковых частей, а милиция вряд ли была бы способна противостоять такому налету. Умурзаков в этой картине был не подчиненным, а самостоятельным игроком, вступающим в договорные отношения с другими игроками на поле власти. Впрочем, скорее всего, это были очень преувеличенные страхи, связанные с памятью о недавнем басмачестве и славой ошобинцев как людей лихих, резких и конфликтных. В действительности, благодаря в том числе такого рода страхам и вниманию к Ошобе, Умурзаков поддерживал весьма доверительные отношения с районным руководством, что было одним из источников его личной власти в Ошобе. В списке районных депутатов, выбранных от сельского совета в 1941 году, фигурировали (помимо самого Умурзакова и Т.Г. Марченко, которая работала в ошобинском медпункте) начальник районного отделения НКВД В. Ф. Гурский, зампред районного исполкома А. Ф. Кечин, районный военный комиссар П. В. Ефимов, секретарь районного комитета КП(б) К. Сатыбалдыев. Ни один другой сельсовет Аштского района не мог похвастаться таким списком. Умурзаков имел также много знакомых в Коканде, куда порой надолго уезжал и где проводил различные финансовые операции.

Возвращаясь к налогам: в конце концов, отчитывались районные чиновники собранной суммой налогов, а не подробностями ее получения, поэтому если несоблюдение некоторых формальных процедур компенсировалось выполнением или даже перевыполнением планов, то на эти отклонения закрывали (до поры до времени) глаза. У Умурзакова была репутация «шустрого» руководителя (или исполнителя — в зависимости от точки зрения). Он вовремя собирал все налоги и выполнял планы. Во время войны он сдавал не только то, что было положено, но и сверх того, а такие способности ценились вышестоящими руководителями. Это был его политический капитал, который он предъявил мне во время нашего разговора и который, судя по всему, он предъявлял каждый раз, когда общался с вышестоящими чиновниками. Этот капитал он мог затем конвертировать в социальный — какие-то полезные связи, контакты и взаимные обязательства, а потом и в экономический — личное благосостояние и/или какие-то ресурсы для развития Ошобы.

Роли сборщика налогов и посредника при их сборе, которые выполнял Умурзаков, открывали для него также большие возможности влияния на жителей Ошобы. В условиях относительно замкнутого образа жизни, общей неграмотности, постоянной смены законов и инструкций, а также преобладания натуральной оплаты у аксакала возникали возможность и соблазн самому объявлять положенный состав и размер налогов, завышать их по отношению к тому, что затем реально учитывалось как налоги, и разницу каким-то образом оставлять у себя или расходовать на стороне (чтобы местные жители не могли контролировать эти расходы) — например, в Коканде. Действительно ли Умурзаков пользовался такой возможностью или нет, сказать трудно, но мои собеседники даже спустя полвека были убеждены, что пользовался, потому что это была неизбежная и необходимая функция его власти, его прибыль и его доля. В данном случае такое убеждение и общая практика использования подобного рода структурных возможностей важнее доказательств бескорыстности конкретного чиновника — собственно, по этой причине Умурзаков и сел в тюрьму, то есть если уж кому-то захотелось найти факты вины председателя, то это всегда можно было сделать.

Самому же председателю сельсовета, возможно, было гораздо интереснее и выгоднее не столько обманывать своих соплеменников, сколько через переговоры о налогах «исполнять» власть — устанавливать и переустанавливать меру зависимости от себя тех или иных людей, подтверждать лояльность и создавать группы поддержки. В этой игре, которая давала власти новую энергию, Умурзаков мог не только забирать что-то в свою пользу, но и отдавать и перераспределять между другими, стараться улучшить жизнь ошобинцев. Так, по воспоминаниям, во время Отечественной войны с колхозов собирали «месячник» — деньги, скот и разные продукты. В районе между колхозами была установлена очередь: каждый месяц «месячник» сдавали два-три колхоза (то есть одно селение). Средства от этого дополнительного налога райисполкомом распределялись в помощь тем семьям, в которых кто-то погиб на фронте или не было трудоспособных членов. Один информатор из Шайдана, как раз занимавшийся сбором «месячника», вспоминал, что, когда он приезжал в Ошобу к Умурзакову, тот вызывал к себе председателей ошобинских колхозов и давал им указание выдать сборщику то-то и то-то. При этом мой собеседник риторически спрашивал: ну кто из простых колхозников мог проверить, что и в каком количестве председатели колхозов и председатель сельсовета отдают в вышестоящие органы или оставляют себе? Возможно, этот «месячник» или какую-то иную, собственную инициативу Умурзакова имел в виду другой мой собеседник, который вспоминал, что часть собранного урожая аксакал забирал из колхозных амбаров к себе в дом и потом распределял между бедняками, при этом отчета он нигде не давал, ведь и так все кругом видели, сколько он взял и кому отдал. Были ли это действительно неофициальные действия самого Умурзакова, или люди воспринимали вполне легальные права аксакала как проявление его личного стремления следить за отправлением справедливости, значения, в общем-то, не имеет. Формальные и неформальные властные отношения переплетались между собой, дополняли друг друга и в повседневной жизни не разделялись, составляя общий ресурс власти.

Еще одной хозяйственной обязанностью Умурзакова была мобилизация людей на разного рода коллективные работы, или, как их называли, хашары (ҳашар). Умурзаков сам перечислил наиболее важные дела: участие в строительстве БФК и СФК, постройка зданий сельсовета, семилетней школы, клуба, постройка стен (девор, дувол) вокруг кладбища. Все эти работы производились бесплатно (трудодни за них не начислялись) и считались добровольными. Поэтому важным качеством аксакала было умение убедить людей — аргументами или угрозами — участвовать в таких хашарах. В принципе такого рода принудительные действия — внутри кишлака и за его пределами — были известны еще со времен Кокандского ханства и считались обязательной и легитимной повинностью, поскольку речь шла об общественно значимых делах. Советская власть охотно использовала эту старую риторику, вписав ее в коммунистический язык добровольного коллективного труда на пользу всего общества и сохранив тот же принудительный характер этой повинности.

Итак, сельсовет был в первую очередь «организацией, собирающей налоги». Однако я бы добавил к перечню функций его председателя еще несколько важных пунктов, которые делали его полновластной фигурой в Ошобе. Аксакал обладал правом на категоризацию населения не только по экономическому признаку, но и по другим: возраст, трудоспособность или нетрудоспособность, национальность, семейный статус и родственные связи, какие-то профессиональные или социальные характеристики. Принадлежность к этим категориям записывалась в похозяйственную книгу или в паспорта и имела значение при распределении ресурсов или каких-то обязанностей: некоторые категории граждан (нетрудоспособные, учителя, участники войны) освобождались от налогов, получали скидки и льготы. Во время войны Умурзаков своей волей решал, кто пойдет на фронт, а кому положены какие-то отсрочки (для этого достаточно было указать другой возраст и другой семейный статус). Это давало ему в руки еще один дополнительный рычаг воздействия на односельчан и установления своей власти в Ошобе.

Категоризация была важна также при том репрессивном режиме, который существовал в 1930—1940-е годы. Власть Умурзакова в принципе состояла в том, чтобы приписывать людей к категориям, которые подлежат или не подлежат репрессиям. Так было в 1930-е, когда аксакал вел списки бывших кулаков и басмачей (о чем говорят записи в сохранившейся похозяйственной книге 1935 года), так продолжалось и после войны — в 1947 и 1948 годах (при Умурзакове и его преемниках), когда высылке в Казахстан подверглись несколько ошобинских семей, среди которых были даже семьи колхозных бригадиров. При этом в руках Умурзакова были и кнут, и пряник — председатель сельсовета имел легитимную возможность принуждать к выполнению государственных решений, но мог и кому-то помочь, кого-то спасти, чего-то как будто не заметить. Приписывающая власть аксакала не приносила немедленных материальных дивидендов, но позволяла ему выстраивать иерархические отношения, наказывать, подчинять и создавать лояльных должников (Илл. 12).

Власть Умурзакова имела видимые, всем понятные символы. Одним из главных атрибутов аксакала была печать. Не случайно в воспоминаниях ошобинцев Умурзаков становится аксакалом, обманом завладев печатью. Напомню и уже приведенный мной рассказ о том, как Давлат Искандаров после ареста Умурзакова постарался найти печать сельсовета и завладеть ею. Кстати, здесь мы видим аналогию с историей конфликта на выборах аксакала в 1892 году, когда также упоминалась печать, которую новоизбранный сельский старшина попытался отнять у своего соперника, чтобы легитимировать собственную власть. Такого рода знаки сами будто бы наделяли человека властью, поэтому они были предметом вожделения и бдительного хранения.

Интересен еще один символ власти Умурзакова, имевший значение исключительно в местном контексте. Дом, где он жил, будучи аксакалом, находился рядом с домом, в котором когда-то жил Рахманкул-курбаши. Атрибуты, которыми обладали поверженные герои, не теряли своих особых свойств, поэтому победители пытались завладеть ими, таким образом захватывая, как им казалось, и частицу могущества поверженного противника или предшественника. Это произошло с Рахманкулом, харизму которого в каком-то смысле наследовал его «сосед» Умурзаков. То же самое случилось после ареста Умурзакова, когда его двор выставили на продажу и представители новой власти по кускам приобретали имущество своего противника.

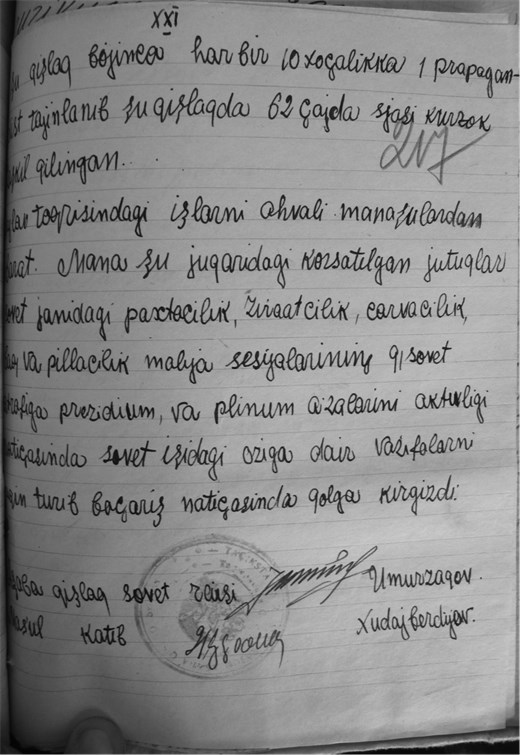

Илл. 12. Отчет сельсовета, подписанный Умурзаковым

Помимо власти приписывать к определенным категориям и собирать налоги, у Ортыка Умурзакова было также право на вполне легальное насилие. В его подчинении находилось несколько охранников (в местном произношении — асад), все из числа ошобинцев, которые выполняли при необходимости милицейские функции. Двое из них постоянно дежурили внизу, у въезда в кишлак, каждого приезжающего в Ошобу постороннего человека записывали. Еще двое патрулировали кишлак (ночью — трое). Кто-то из них оплачивался из колхозных трудодней, а кто-то получал зарплату из небольшого бюджета сельсовета. У самого Умурзакова было оружие (наган и винтовка), на которое он имел официальное право. В 1920—1930-е годы бандитизм был довольно распространен, в горах по-прежнему прятались некоторые деятели басмаческого движения, только в середине 1930-х был убит один из ближайших помощников Рахманкула — Бува-ходжа. В 1941 году несколько ошобинцев ушли в горы и попытались организовать террор против представителей власти, тогда Умурзакову с активистами и районной милицией удалось быстро с ними справиться. Оружие было весомым подтверждением властных полномочий аксакала. И, как следует из воспоминаний, он пускал его в дело, что, правда, стало позже поводом к обвинению Умурзакова в превышении полномочий.