Книга: Пушкинский район. Годы репрессий

Назад: Глава IV Дмитлаг

Дальше: Глава VI Цена человеческой жизни – справка

Глава V

Вспоминают очевидцы

С уходом современников тех событий, пропадает подлинная история, которая заменяется мифами и холодными строчками учебников истории.

В Пушкинском районном отделении Московской областной ассоциации жертв политических репрессий насчитывается 245 дел репрессированных. Все они были реабилитированы в 50-60-е годы минувшего века.

Баллада о детстве

В те времена укромные,

Теперь почти былинные, —

Когда срока огромные

Брели в этапы длинные,

Их брали в ночь зачатия,

А многих даже ранее, —

А вот живет же братия —

Моя честна компания!

Владимир Высоцкий

Вы читаете воспоминания тех, кто родился в 20-30-х годах ХХ века, чье детство совпало с массовыми репрессиями в стране. Эти трагические события, которые происходили на глазах детей, остались в их памяти на всю жизнь.

Л.И. Гордеева, пос. Черкизово

С 1931 года отец, мать и я, шестилетняя девочка, жили на одной из дач в Черкизовском парке. Раньше дом принадлежал купцам Печатновым. В 1935 году в парке появился первый забор вокруг дачи, перестроенной для работника ОГПУ Кручинкина. На его участке дежурил сторож, отгонявший детей, с ним – две кавказские овчарки. Следующим отгородил дачу известный всей стране бывший шахтер Алексей Стаханов.

В 1934 году, весной, отца исключили из партии и арестовали. Помню Лубянку и Бутырку, куда мы с мамой ездили его навещать. Осенью отца, к счастью, отпустили, но биография его была испорчена навсегда. Ярлык «Исключен из партии» отец никогда не скрывал. Реакция соседей была обычная – сторонились. У многих моих одноклассников не было отцов – их арестовали как врагов народа.

1941 год памятен не только проводами отца на фронт, но и тяжелыми днями осени, когда за 24 часа были выселены все немецкие семьи, жившие в поселке.

Я училась в одном классе с Лидой Рейзер. Ее отец, Карл Карлович Рейзер, женился на русской крестьянской девушке. У них было трое детей. Виктор служил в армии, Лида училась в восьмом, а Люся – в первом классе. В хозяйстве у них была коза с козленком, куры. Все было брошено. Их погрузили в теплушку. Там, на станции, мне и удалось их навестить, так как эшелон еще несколько дней стоял в Лосинке.

Много лет спустя, проездом из Казахстана к брату в Латвию, Лида заехала ко мне в Черкизово и рассказала, что им пришлось пережить.

Т.Л. Кузнецова, пос. Клязьма

Мне было шесть лет в день ареста отца, которого я любила самозабвенно. Помню этот день, будто все случилось вчера. За ним пришли ночью в нашу маленькую комнату. Он сидел за столом и что-то писал. Прощаясь он обнял меня, я сильно заплакала и не хотела его отпускать. Меня не могли оторвать. Отец вынужден был обмануть меня, сказав, что отойдет на минутку и вернется. Не вернулся. Меня отвели к соседке. Она всю ночь носила меня на руках, так как я, не переставая, плакала. Потом потянулись годы ожидания после приговора «десять лет без права переписки». Я писала отцу письма и складывала их до его возвращения. Мама берегла его одежду – мол, еще понадобится. Она гадала на картах, пытаясь заглянуть в будущее. Как-то я составила меню: что поставлю на стол, когда отец вернется. Мне было тяжело в жизни, так как при заполнении различных анкет всегда надо было решать вопрос, писать ли о репрессированном отце. Если писала, в работе мне отказывали. На наш запрос в 50-х годах мы получили свидетельство о смерти отца в 1942 году. В 1956-м он был реабилитирован. А в 90-х мы нашли его имя в списках расстрелянных на Бутовском полигоне в 1938 году. Так что у меня два свидетельства о смерти отца. Первое – ложное. Потом узнала, что такие ложные свидетельства получали многие родственники репрессированных.

Г.И. Долгирева (о судьбе мужа)

При рождении ребенок

Громко заявил врачу:

«Если папа – враг народа,

Я родиться не хочу»

(из колыбельной песенки)

Виктор Андреевич Долгирев родился в Москве 7 апреля 1937 года. Год «знаменитый», именно в 1937 году 24 июня был расстрелян его отец Алексей Иванович Косоруков (осужден 5 апреля 1937 года, реабилитирован 28 апреля 1956 года).

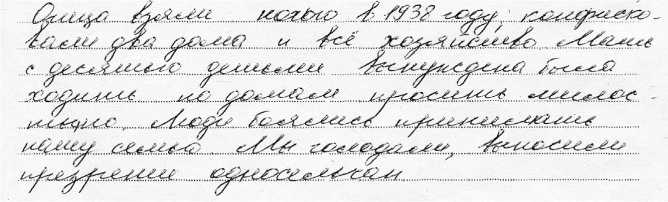

Виктор Долгирев с мамой в ссылке, г. Котельнич

А.И. Косоруков работал на заводе «Красный Богатырь». Когда из страны высылали Троцкого, он по своему прямодушию высказал принародно: «Не знаю, как на счет политики, но оратор Троцкий был прекрасный». В 1937 году бдительный товарищ припомнил эти слова. Следствие стало выискивать связи отца, а не найдя, квалифицировало как троцкиста-одиночку.

Семья Долгиревых, мать Полина Тимофеевна, две бабушки и 3-х месячный Виктор стали семьей «врага народа». 72 часа на сборы – и десятилетняя ссылка в северные Вятские края, в город Котельнич. С собой брать ничего не разрешалось, кроме небольших узелков. Ехали в товарном вагоне, переполненном такими же несчастными. Первое время на новом месте жили на сеновале. Затем ссыльный Семен Яковлевич, в свое время работавший вместе с Кокки-наки – знаменитым летчиком, помог им устроиться жить в простенке. Условия были тяжелыми. Края северные, быстро наступила холодная осень. Маманя (так Виктор Андреевич звал свою маму) вынуждена была ходить на работу в носках и калошах. Каждый день в 18 часов, она обязана была отмечаться в комендатуре.

Годы шли, мальчик подрастал. Мама на работе, он с бабушкой Ефросиньей Васильевной дома. Если бабушка болела, Витя забирался на ее кровать за спину и целыми днями ждал, когда она поправится.

Зимы снежные, очень холодные. Играл он чаще всего дома один, так как на улице сверстники часто обижали и кричали ему «враг народа». Уже в младших классах Виктор увлекся собиранием марок. Мама помнила страшный московский обыск и запретила, т. к. на многих марках были изображены политики. Неизвестно, как могло повернуться, ведь некоторые из них позже были расстреляны.

Ссылка была снята в 1947 году, причем жить в Москве было запрещено, перебрались в Пушкино.

С.И. Лазарев, г. Пушкино

Постройка канала Москва-Волга частично захватила наш район. Колонны заключенных на улицах стали обычным явлением. Жили «враги народа» в специально оборудованных для них лагерях, один из которых разместили на Церковной горке в селе Пушкино. От непосильной работы, антисанитарии и постоянного недоедания, заключенные часто умирали. Хоронили их на сельском кладбище в общих ямах-могилах.

Запомнилось еще и то, что семьи священников (их дети учились с нами) были изгнаны из своих домов и расселились по селу в разных местах.

Летом 1935 года с Никольской церкви были сброшены колокола; посещение храма считалось политическим преступлением, и ходили в него очень немногие пожилые люди. Даже дети священников не рисковали заходить в церковь.

В годы репрессий в нашей школе сменилось несколько директоров и завучей.

С началом рокового 1937 года киноэкраны запестрили фильмами о вражеских шпионах. На школьных собраниях начались проработки, так называемых, нестойких учеников.

П.В. Богородицкий, г. Пушкино

Случилось это в 1937 году. Я, девятилетний мальчишка, гулял у станции Пушкино, где любил наблюдать за проходящими поездами.

Однажды из-за решетки грузового вагона вылетел «треугольник». Подобрав конверт, я бросил его в почтовый ящик.

Дома рассказал родителям про этот случай и получил взбучку – ведь могли быть неприятные последствия.

А.П. Минаев, д. Михалево

Неподалеку от нашей деревни находился огромный лагерь для репрессированных, которые строили канал. В 30-е годы я работал в местном колхозе «8 Марта». Приходилось на подводе возить в лагерь свеклу, картофель, морковь. На заключенных страшно было смотреть из-за их худобы. Иногда удавалось незаметно от охранников сбросить им несколько десятков морковин или свеклы, овощи мгновенно съедались. Однажды охранник заметил, как заключенный ел морковь, он тут же избил его ногами, а мне пригрозил, что могу оказаться среди землекопов.

У Михалево породу вымывали с помощью мощных гидрантов. Однажды обвалилась целая гора породы, под ней оказались десятки, а может быть, и сотни заключенных. Но никто и не пытался спасти людей, так и остались они заживо погребенными. А уж сколько было самоубийств – счету не поддается. Правду говорят, что канал построен на костях. Еще вспоминается, в деревне постоянно делали обходы охранники с собаками, заходили в дома, все кого-то выискивали. Случаи побегов были, но беглецов, как правило, вылавливали в местных лесах. Люди не знали дороги, да и внешний вид говорил, откуда человек. Охранники также расставлялись в лесу на всех тропах – это были люди безжалостные, грубые, внешне холеные и, судя по разговору, совершенно безграмотные.

В.Д. Петров, г. Ивантеевка

Запомнился случай на развилке нынешних улиц Кирова и Санаторной. В том месте стоял барак, где жила охрана лагеря. Мы, дети, неподалеку играли и стали свидетелями следующей картины. По дороге бежал мужчина, за ним гнались военные. Офицер догнал беглеца, схватил и круглой рукояткой нагана ударил его по голове. Затем поверженного скрутили и повели в лагерь. Подошли к лагерю, заключенные с той стороны высыпали на груду щебня, один из охранников сорвал автомат и дал по ним длинную очередь.

Л.С. Кочурина, пос. Клязьма

Мой отец, Степан Петрович Кочурин, в царское время находился в ссылке, в Иркутской губернии, учительствовал там. После освобождения жил в Москве. Его в 20-е годы несколько раз арестовывали, но отпускали.

28 февраля 1938 года мы были в своем доме в Клязьме. Мне было 4 года, сестрам Валерии и Елене – 5 и 7 лет. Пришли ночью люди в черном. Понятым был Виктор Сидоренко, его отца тоже потом арестовали. Аресты шли по всему поселку, Позже всем предъявили обвинения в участии в эсеровской террористической организации, в планировании покушения на вождя, т. е. Сталина. Нам объявили приговор «десять лет без права переписки». И мы стали ждать нашего папу. Где-то в пятидесятых годах появился человек, который сказал, что отец находится в лагере под Загорском и просит денег. Жили мы в крайней бедности, но мама отдала все, что имела – 5 рублей, относительно большие по тем временам деньги. Уже в 90-х годах мы нашли имя отца среди расстрелянных на Бутовском полигоне 3 июня 1938 года. Тогда же узнали, что «десять лет без права переписки» означали расстрел. Поняли, что человек, взявший у нас деньги, был аферистом.

Много лет ждали мы возвращения отца.

П.Т. Кузьменко, г. Ивантеевка

«В конце службы в армии к нам в часть приехали вербовщики из ОГПУ. Так я оказался стрелком в охране исправительно-трудового лагеря в Ивантеевке. Почти одновременно со мной приехали Сергей Волошенко, Алексей Климов, Алексей Горожанкин, Федор Воронько. Лагерь тогда только появлялся.

Хорошо помню, что командиром взвода охраны был лейтенант Иван Замошников, его заместителем – Козлов, политруком – Кашкин, командиром отделения – Григорий Волченков. Сначала в охране числилось несколько десятков стрелков, и практически все были демобилизованными воинами. Когда карьер заработал на полную мощность, стало 120–150 человек. Охрана лагеря и карьера велась круглые сутки. А жили мы в близлежащих деревнях. Потом, когда участились побеги, нас разместили в зоне, выделили бараки, и в любое время при объявлении тревоги мы были у начальства под рукой.

Платили нам по тем временам хорошо. Стрелки получали обмундирование и паек. В последнем имелось все: от лаврового листа до мяса. Деньгами выплачивали около ста рублей в месяц. Все мы были рады такому достатку в те голодные годы. Позже разочаровались и не знали, как вырваться из этого пекла. Работать, а вернее служить, было трудно и физически, и морально. Попробуй отстоять на морозе по 12 часов, а потом через такое же время опять идти на пост. Без выходных и праздников.

В лагере находилось много людей. Количество их менялось в зависимости от объема работ, но было, кажется, 2,53 тысячи. За проволокой жили преимущественно представители южных республик. Многие вовсе не знали русского языка, но имели срок до 10 лет. Заключенные размещались в 20 бараках, которые построили сами. Помещения имели размеры примерно 50 на 7–8 метров, но были и меньших размеров.

Почти все операции в карьере выполнялись вручную. Неоспоримым законом было выполнение дневной нормы. В любое время года, при любой погоде. Зимой зэки жгли костры, ломами и кирками долбили чуть-чуть разогретую землю, грузили ее на тачки, везли к проходу. Там глыбы разбивали, отделяли камни от песка, везли к гравиемойкам. Представляете, какой это страшный труд и сколько мозолей «сносили» зэки?

Какая была выработка? Я точно не помню. Но в смену, кажется, она составляла один кубометр на человека. Так сколько тысяч кубов добывалось в смену? А за неделю, месяц?

Тех, кто плохо работал и не выполнял норму, сажали в изолятор. Он размещался рядом с проходной в лагере и, наверное, режим оставил самые страшные воспоминания у обитателей изолятора.

Люди гибли от непосильной работы, холода и голода. Как кормили, сам видел: заключенные снимали даже перья с убитых ворон… Те, кто числился поблагонадежнее, работали без конвоя и охраны. У них, конечно, были лучшие возможности для выживания.

Побеги для нас, охранников, считались самым страшным делом. Если не пойдут на работу, то сам пойдешь в карьер и возьмешь лопату. Никогда не забуду такой случай. Мне подсказали, что несколько человек в мою смену намереваются сбежать. Во время обеда я как бы невзначай заговорил с ними, хотя такое общение запрещалось. Показал им на ворону, что сидела на сосне, выстрелил и убил ее. Потом намекнул, что в них, мол, попасть гораздо легче. Побег в тот день не состоялся.

Или другой пример. Стоял я в наряде на карьере. Не видел, как беглец подкрался к Уче. Обнаружил только тогда, когда он бросился в реку и плыл в сторону фабрики. «Что делать?» – спрашиваю у политрука Кашкина, который оказался рядом, а сам вижу, как побежали стрелки с других постов на мост. «Стреляй! – хладнокровно приказал Кашкин. Я прицелился и выстрелил. И сразу насмерть. Немало таких случаев было.

Для поиска беглецов и сопровождения бригад на работу за пределы колючей проволоки в лагере держали около десятка собак. Ими занимался Алексей Горожанкин.

В отдельном бараке жили осужденные женщины. Затрудняюсь сказать, сколько их было, но до полусотни. Они занимались уборкой бараков и кабинетов, работали в санчасти, прачечной, столовой, хлебопекарне. Потом женщины стали рожать. И это участилось. Правда, некоторых с малыми детьми отпускали домой».

И.Т. Грачев, г. Ивантеевка

«В 1930 году меня призвали в Красную Армию. Служил в артполку, который дислоцировался в Хабаровске, потом полк перевели в Рязань. Из дома шли не очень радостные вести: голод, раскулачивание, молодежь бежит в город от безработицы. Когда окончился срок службы, я поехал на родину. В районе встретился еще с двумя такими же, демобилизованными, и уже втроем решили искать счастья на стороне – в Москве.

На Казанском вокзале, куда мы прибыли в своей армейской амуниции, к нам подошел лейтенант в форме НКВД и предложил работу. Мы согласились, нам было все равно куда идти, лишь бы иметь средства к существованию.

В штабе ДМИТЛАГа пояснили, что строится канал от Волги до Москвы, и предложили служить в охране, в Ивантеевке. Я дал подписку на два года.

Когда я надел форму НКВД, то лагерь только строился. Мы, охранники, жили в палатках, а заключенные – в бараках. Сначала было всего четыре охранника: Волошенко, Воронько, Горожанкин и я.

Когда лагерь построили, то командиром взвода охраны стал лейтенант Замошников, политруком – Кашкин. Замошников, как потом слышал, перед войной уехал куда-то на север. Штаб нашего дивизиона и управление района находились в Листвянах. Там же располагался и огромный лагерь.

В нашем лагере заключенных было много. Сколько? Может, две, а может, три тысячи. Не считал. В их среде встречались и военные. Одного, помнится, расконвоировали, и он полтора года вместе с нами служил в охране. Сидел также один командир взвода. Основная же масса заключенных была привезена из Средней Азии: в тюбетейках, в бушлатах и полосатых халатах, в ботинках на деревянной подошве. Работать гоняли в карьер, где добывали гравий. На месте карьера, как мне рассказали, в первую мировую войну еще стоял лес. Его вырубили, выкорчевали пни и сеяли хлеб. Потом геологи обнаружили здесь огромные запасы гравия.

Территория лагеря и карьера освещалась. Электроэнергия поставлялась из города, и воздушные сети обслуживали вольнонаемные электрики и расконвоированные заключенные.

В карьере основными орудиями была лопата да тачка. И те горы песка, которые и сейчас еще видны, насыпаны руками зэков. Грохот был простым и состоял из рамы и натянутой сетки со стандартными ячейками. Несколько механизированными считались гравиемоечные машины, но загрузка их опять же производилась вручную лопатами.

Наверное, производительность этого карьера не обеспечивала потребности огромной стройки. Тогда по команде из ДМИТЛАГа проложили узкоколейку к дачам Совнаркома, возле которых также имелся карьер. Небольшие платформы с песком сначала таскали лошади, а потом приспособили какой-то мотор. Узкоколейка вела прямо к гравиемойкам. Здесь специальным подъемником опрокидывали платформы, и гравий по транспортеру поступал вверх.

Охрана круглые сутки следила за порядком. Проход из Ивантеевки к лагерю был только до моста через Скалбу. Там висели запрещающие знаки. Иногда грибники подходили к лагерю с другой стороны, но громкий окрик стрелка: «Стой! Кто идет?» заставлял остановиться и уйти от запретной зоны. Так что о нашем «стратегическом объекте» местные жители мало что знали, если не считать того, что рассказывали вольнонаемные и расконвоированные.

В дела бригад мы, охранники, не вмешивались, но хочу пояснить, что если та или иная бригада выполняла свою норму, то заключенные досрочно возвращались в бараки. Особенно такое практиковалось в холодное время года. За хорошую работу заключенные поощрялись, а провинившихся и бездельников сажали на «перевоспитание» в изолятор. Руководство лагеря постоянно вело агитацию среди заключенных: надо быстрее окончить строительство водопроводного канала, а когда все работы завершатся, то и их выпустят на свободу.

В округе наш лагерь был не один. В Листвянах располагался центральный лагерь района строительства и штаб. Несколько тысяч заключенных находилось в Пестово, а также в Болшево, Витенево, Тарасовке, Пушкино, Тишково.

Прошло много лет, а во сне до сих пор вижу лагерь. Такой как был. Разговариваю со своими товарищами-стрелка-ми, командирами. Помню каждого по имени, обращаюсь к вольнонаемным и расконвоированным или выпускаю за ворота телегу-грабарку, что возила трупы на кладбище. Вижу хмурые лица родных и близких, которые изредка, но приезжали к заключенным. От всего этого просыпаюсь среди ночи и до утра никак не могу уснуть».

И.И. Червяков, г. Ивантеевка

«Я родился в 1923 году в Новоселках и хорошо помню, как на месте будущего лагеря заключенных останавливался цыганский табор, как в пойме Учи были покосы. Потом заключенные проложили дорогу к карьеру и огородили зону колючей проволокой.

А как не помнить машины, груженные гравием? Мы, подростки, зимой специальным крючком цеплялись сзади за борт и так катались на коньках. Видел, как около хлебной палатки, что стояла рядом с фабрикой имени Дзержинского, останавливались машины с заключенными, а наши местные женщины бросали в кузов довески хлеба. Как же они, оголодавшие, их ловили!

Как-то пошли в лес за черникой. Идем, идем, а потом слышим – топот. Остановились. К нам подъезжают два всадника с собакой. Спрашивают: «Мальчики, вы не видели мужчин в стеганых телогрейках?». Видимо был побег.

Дом родителей стоял напротив церкви, и я видел, как привозили хоронить из лагеря. Нам, подросткам, все это было интересно, и мы обычно сопровождали процессию. Как-то в обед на телеге привезли два голых трупа. На шее одного висел крест, а на груди – большая зияла рана. На все это смотрели и женщины, которые шли с фермы. «Почему людей хоронят как собак?», – упрекнула Мария Червякова тех, кто привез трупы, и принесла из дома простыню и накрыла мертвецов.

А хоронили их сразу за церковной оградой. Потом – в лесу, где отвели новый участок под кладбище. Там однажды я охотился на голубей. Ползу по траве между холмиками могил, и вдруг рука зацепила человеческий череп. Его, наверное, собаки вырыли из земли.

И такой был случай. Саша Галанин и Миша Волгин (погибли оба на фронте) пошли ловить рыбу на озере, что за деревней. Вытягивают бредень, а там вместо карасей труп человеческий. На руке проволокой привязана какая-то жестяная бирка. Сообщили в милицию. Приехавшие милиционеры молча рассмотрели труп и сообщили в лагерь, чтобы забрали. По нашему предположению, те, кому поручили зимой захоронить погибшего, наверное, чтобы не утруждать себя рытьем могилы, тело опустили прямо под лед озера.

Из рассказов односельчан известно, что заключенные часто погибали при проверке автомашин с гравием. При загрузке машин на гравиемойке в кузов прятались заключенные, чтобы убежать из лагеря. На двух постах, которые необходимо было проехать перед выездом из зоны, гравий тщательно прощупывали специальными штыками. И очень часто щуп попадал цель».

А.А. Магар, г. Пушкино

В 30-е годы мне пришлось служить в ДМИТЛАГе и обслуживать железную дорогу от Москвы до Загорска. На каждой станции у нас имелись оперативные посты НКВД. Чем мы занимались? Главной в работе считалась поимка беглецов из лагерей, размещенных по трассе строительства канала Москва-Волга и водопроводного канала. Поэтому по долгу службы бывал в лагерях (их еще называли точками или подкомандировками) Пушкинского района. Заключенные размещались не только в Ивантеевке, но и в деревне Пестово, между Тарасовкой и Клязьмой, около Тишково. Бесконвойные (примерно 150–180 человек) жили в двух бараках на станции Пушкино, где находились продовольственные склады ДМИТЛАГа, базы механизмов и сена. Начальником считался бывший заключенный Гаюра, уже пожилой мужчина, который умер еще до войны.

Главный лагерь, или центр района, располагался в Листвянах. Кстати, весь участок строительства канала был разбит на два района и в каждом находилось более 20 тысяч заключенных. Командовал лагерем некто Эйдух, строгий и мстительный начальник. Его расстреляли в 1937 или 1938 году в Москве.

Заместителем у Эйдуха числился Островский, секретарем – вольнонаемный Ситенский, а начальником охраны – Васин. Я был больше знаком с начальником особого отдела Табачниковым. А в его отделе оперуполномоченными служили Соколов, Мельникова, Буланов.

Неоднократно приходилось видеть, как на станцию Пушкино товарняки доставляли рабочую силу. Бывало, заключенных из вагонов выгрузят, а они, пухлые от голода, поддерживают друг друга и не могут идти.

Скажу вот еще что. Не было порядка и в лагерях. Те заключенные, кто был сильнее, забирали паек у беспомощных. Только б выжить самому. Многие из привезенных, мне запомнилось, благодарили вождя всех народов: «Спасибо товарищу Сталину, что осудили на десять лет, а то дома умерли бы с голоду».

Наш взвод круглосуточно дежурил на станциях. Из лагерей оперативно сообщали о побегах, и тогда мы пристальнее вглядывались в лица пассажиров.

Побегов было много: разных и страшных. Помню, как два заключенных напали на охранника и убили его. Потом один переоделся в форму убитого и с винтовкой в руках «сопровождал» другого к станции Мамонтовка. Их задержали. Потом выяснилось, что тело убитого охранника зэки сожгли.

В Пестовском лагере, которым руководил некто Гуманюк, очень оперативно ловили беглецов. На всех совещаниях охрана этого лагеря ставилась в пример, всегда поощрялась. Но вскоре тактику Гуманюка «раскусили». Как оказалось, охрана в лагере имела своего стукача. Он вербовал добровольцев для побега, потом вел их на засаду, где сам падал на землю, а остальные гибли под градом пуль. Когда все выяснилось, то стукачу добавили срок, а охрану во главе с Гуманюком расстреляли.

Интересен и такой факт. Примерно в трехстах метрах от Болшевского лагеря размещался, как его все называли, «хитрый домик». В 1937–1938 годах я там бывал много раз и знаю, что «черный ворон» ежедневно туда привозил людей. Одноэтажный домик имел подвальное помещение, но столько арестованных, сколько туда свозили, не мог вместить. Неизвестно что с ними делали, потому как охрана НКВД была только снаружи здания. Можно только предполагать, что осужденные жертвы там ждали своего последнего часа перед расстрелом. А может, их там и уничтожали. Этот «хитрый домик» до сих пор остался для меня загадкой.

В Листвянах, недалеко от лагеря хоронили тех, кто умер от непосильного труда и болезней, кто замерзал от холода, кто не выдерживал проповедей начальника режима и кончал жизнь самоубийством. И такие случаи были. Заключенные травились хлорной известью или вешались где-нибудь в укромном уголке.

Я с 1933 года служил в ДМИТЛАГе и хочу подчеркнуть, что на объектах канала Москва-Волга трудились осужденные кулаки, единоличники и «раскулаченные» крестьяне, а также осужденные за колоски. Потом штаты лагерей комплектовались преимущественно лицами, получившими большие сроки по 58-й статье УК РСФСР. Работали они только под охраной, и никогда их не расконвоировали. Это были бесправные рабы сталинского режима.

Начальником Ивантеевского лагеря был А.М. Новиков.

Люди старшего поколения города Ивантеевки хорошо помнят этого человека. Например, в мае 1956 года ему как «участнику штурма Зимнего дворца» было поручено открытие мемориальной доски на доме, где жил Герой Советского Союза И. С. Басов. В дни, когда страна готовилась к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, его «как видевшего Владимира Ильича» приглашали в школы, трудовые коллективы рассказать о незабываемой встрече.

Но потом кто-то «копнул» глубже биографию ветерана, и все оказалось «липой». Пришлось его имя вычеркнуть из списков для награждения медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

А.М. Новиков родился в 1900 году в Угличском районе Ярославской области. «В 1912 году после окончания земского училища, – напишет потом Александр Михайлович в автобиографии, – меня отдали работать к купцу, но через полтора года я убежал в Выборг и устроился на снарядный завод подручным токаря». Служил в Красной гвардии и

Красной Армии, откуда его направили на работу в систему лагерей.

После Декрета ВЦИК «О лагерях принудительных работ» летом 1923 года поступила первая партия заключенных на Соловки. Так родился СЛОН – Соловецкие лагеря особого назначения. И одним из первых прибыл туда командир отдельного взвода охраны А.М. Новиков. Полная изоляция заключенных, принудительный труд, 12-часовой рабочий день, армейская организация и дисциплина сказались на чертах характера комвзвода. До 1930 года А.М. Новиков служил на Соловках, покуда не «прогорел». Ячейка ВКП(б) лагеря за выпивку исключила его из партии (в КПСС вступил вторично в 1944 году). Пришлось уехать в ДАЛЬЛАГ ОГПУ.

В 1934 году Новиков появляется в Подмосковье, где его назначили начальником Ивантеевского лагеря. В официальных документах он числится как начальник строительного участка ДМИТЛАГа НКВД.

В октябре 1937 года после завершения строительства канала Москва-Волга, после 14 лет работы в ОГПУ-НКВД А.М. Новикова уволили. До войны он работал в Управлении благоустройства Моссовета, которому частично передали базу Ивантеевского ИТЛ.

В Великой Отечественной войне участвовал несколько месяцев. В октябре 1941 года «будучи в 654-м стрелковом полку командиром взвода, в боях под Трубчевском был контужен и отпущен из РККА», – так написал собственноручно А.М. Новиков в годы войны.

Дальше – опять работа в лагерях: начальник лагпункта СИБЛАГа, начальник отделения Спецлага НКВД и командир рабочего батальона проверочно-фильтрационного лагеря в Люберцах. После увольнения из органов МВД был начальником горжилуправления в Ивантеевке, начальником МПВО города. С февраля 1960 года и до конца жизни (умер в мае 1971 года) работал начальником пожарно-сторожевой охраны ЦНИПа.

Н.П. Середина, пос. Черкизово

«Это случилось 11 июня 1933 года. Мы с братом Павликом (ему было шесть, мне восемь лет), накануне рано легли спать, – назавтра предстоял переезд из Москвы на дачу в Черкизово. В кухне находился большой кованый сундук, наполненный чистым, белым, накрахмаленным бельем и необходимыми продуктами, но ему, как и нам, так и не суждено было оказаться за городом. Поздно вечером за отцом пришли с Лубянки. Понятым позвали дядю Артема. Обыск оказался недолгим, нас даже не разбудили.

Семья Серединых (1927 год): Клавдия Григорьевна, Павлик, Борис, Наташа, Павел Григорьевич

Мы жили тогда в двух комнатах трехкомнатной квартиры в Хохловском переулке, в так называемом доме «химиков». Из ценного, что было в квартире, взяли при обыске только мамину золотую медаль за окончание гимназии. Дома остались и папин паспорт, и охотничье ружье. Отец лишь взглянул на нас, но прощаться не стал.

Воскресенье, 12 июня 1933 года, стало самым страшным днем в нашей жизни. Утром мы с братом поднялись рано и вышли в коридор. Там, в дверях ванной, увидели маму. Она стирала белое, чистое, накрахмаленное белье. При нас она вошла в кухню, взяла из сундука новую порцию чистого белья и стала тереть его на стиральной доске. В недоумении, я спросила – «Мама! Что ты делаешь?», – она ответила: «Сегодня ночью арестовали вашего отца». По виду мама казалась спокойной, но была очень бледной. Все рухнуло…

С того дня начались бесконечные мамины хождения на Лубянку. В первый свой приход она сказала следователю: «Арестуйте и меня. Я не могла жить с мужем 18 лет, иметь от него троих детей и не знать, что он враг народа». На это следователь ответил: «К делу мужа, вы не имеете никакого отношения».

Отец долго не подписывал обвинение, но инженер Берсен, сказал маме при встрече: «Напиши мужу, чтобы он подписал бумаги, а то пострадаете и вы, и дети». Отец подписал бумаги и «признал свою вину».

Лето 1933 года внесло серьезные изменения в нашу жизнь, мы сразу стали изгоями. Папу арестовали первым из нашего дома, и тотчас ко всей нашей семье резко переменилось отношение – с мамой перестали здороваться, а с нами, детьми – играть. Стоило только кому-нибудь из соседских детей подойти к нам близко, как из окон балконов слышалось: «Юля, Инна, Сережа, Боря – домой!» Сейчас трудно в это поверить, но все происходило именно так. Старшего брата исключили из школы, и он пошел учиться в ФЗУ при заводе «Шарикоподшипник». От нас отвернулись все.

Однажды, я осмелилась подойти к детской площадке с песком, и сразу мне в лицо моя подруга бросила лопатку песка. Я потеряла зрение. Каким же это оказалось горем для мамы.

К счастью, в Колпачном переулке жил и работал знаменитый офтальмолог – профессор Снегирев. Это был платный врач, но мама все-таки при полном отсутствии средств повела меня к нему. Уже на первом приеме мама разговаривала с ним, как с равным, она работала тогда врачом-терапевтом, и даже пыталась поставить диагноз. Я раза три-четыре приходила к нему на прием, после чего постепенно зрение стало возвращаться.

Когда мы с мамой появились у врача в последний раз, она спросила профессора: «Сколько я вам должна?», – ответ был таков: «Я со своих коллег денег не беру!» Разве можно забыть такое, даже через шестьдесят лет?

Мы считали это время трудным, но пришел 1937 год, и почувствовали, что нам еще повезло, – арестовали только отца.

В дальнейшем в нашем доме арестовывали сначала отцов, потом матерей, а затем и старших детей. Многие семьи репрессированных были выселены, их квартиры заняты семьями новых специалистов. Роль понятого при арестах исполнял долгие годы дворник, дядя Артем, до тех пор пока не умер.

Приговор «тройки» признал моего отца Середина Павла Григорьевича виновным по статье 58-й, пункты 2,6,10 (участие в контрреволюционной организации, агитации против Советской власти, шпионаже и т. п.) Срок – 8 лет, шел ноябрь 1933 года.

Вскоре отец написал маме, что его ссылают на Север, попросил сдать в Торгсин золотые вещи, купить ему и ленинградскому коллеге (ректору или проректору Ленинградского университета) теплые вещи. Коллега отца был арестован летом в Москве, в жару, и не смог об этом сообщить жене. Мама оторвала браслет от золотых часов «Лонжин», подаренных ей отцом в день моего рождения, взяла оклад с бабушкиной иконы с изображением Христа и сдала все в Торгсин. На полученные деньги она купила два черных полушубка, меховые шапки-ушанки, меховые черные варежки, валенки с калошами. В общем, все самое необходимое для жизни на Севере.

Нашей семье разрешили последнее свидание с отцом в Бутырках. Все вещи мы упаковали в мешки, уложили на санки, на них съехали по Хохловскому переулку на площадь Ногина и на трамвае добрались до Бутырской тюрьмы.

В тюрьме, с другой стороны застекленного коридора, за решеткой, мы увидели отца (по коридору взад-вперед ходил вооруженный охранник). Народу среди провожающих было очень много. Они все одновременно что-то говорили и кричали своим родным, уже осужденным, стоящим за перегородкой.

Брату исполнилось семь лет, мама взяла его на руки, чтобы он увидел отца. И вдруг общий шум прорезал звонкий детский голос: «Папа! Возьми меня с собой!». И брат протянул к отцу руки. Только тут отец дрогнул, голос его не слушался, когда он прощался с нами, еле сдерживая слезы, произнес: «Когда-нибудь вы узнаете, что я ни в чем не виноват».

Из писем отца знаю, он всю жизнь помнил слова Павлика, услышанные в Бутырке, очень страдал и переживал.

Летом к нам приехала жена ленинградского коллеги отца, поблагодарить маму за теплую одежду, купленную ее мужу. Она вошла в квартиру, огляделась и спросила: «За что же арестовали вашего мужа?». Женщина была удивлена скромной обстановке нашей квартиры.

А для отца начались восемнадцатилетние мытарства по лагерям ГУЛАГа, начиная от Медвежьегорска (лесоповал), строительства Туломской ГЭС, работы на Колымском тракте Магадана до медных рудников в г. Спасске.

Вероятно, мама, как врач, обладала даром убеждения. Она первой из жен политических узников появилась на лесоповале у Медвежьей горы в Карелии. Помню ее рассказ об этом.

Шло лето 1934 года. «Политических» тогда еще размещали отдельно от уголовников, жили они в бревенчатом бараке, где вдоль стен тянулись двухъярусные нары и стоял длинный стол со скамейками с двух сторон.

Маму встретили тепло, но сдержано. Отделили им с папой уголок, завесив его одеялами. Ее удивил вид обитателей барака: неряшливо одеты, небриты, все с потухшими глазами и застывшим в них вопросом: «За что? Почему?».

Когда на следующий день все ушли на работу, мама принялась за дело: очистила осколком стекла пол и скамейки, а песком – миски и кружки, вымыла полы и небольшие окошки. Разорвала свою ночную рубашку, сшила из нее занавески на окна. Закончила тем, что поставила на стол букет белого пахучего багульника (ботаники называют его – рододендроном).

Эффект от проделанной работы оказался поразительным: потеплели лица без вины виноватых, они окружили маму заботой и вниманием, стали целовать ей руки. А мама перестирала и перештопала их одежду, все время поддерживала уют в этом забытом Богом бараке.

С тех пор, до 1937 года, она дважды в год навещала отца, но уже в лагере на Кольском полуострове, где строилась Туломская ГЭС. Дважды, в 1935–1936 гг., побывали там и мы с младшим братом. Старший Борис, только один раз за этот период был у отца, когда мама получила разрешение на свидание с отцом для всей семьи.

Мы ехали на Кольский полуостров к отцу, который отбывал восьмилетний срок заключения на строительстве Туломской ГЭС. Разрешение на наш приезд он заработал ударным трудом, и семья Серединых стала первой, получившей право на свидание с отцом и мужем.

Отец, химик по образованию, работал начальником земельно-скальных работ и находился на положении вольнонаемного. К нашему приезду ему выделили домик на холме, состоявший из двух маленьких комнат и кухни. Дали охрану и дневального, тот должен был помогать маме в тяжелой работе: носить воду, колоть дрова, топить печь. Звали его Терзикьян, он имел большой срок за контрабанду и убийство.

Перед домом – палисадник, где цвели махровые левкои, посаженные папой. Солнце светило круглые сутки, и цветы здесь были чудо как хороши.

Отец встретил нас семгой во всех видах: она была малосольной, из нее варили уху и жарили. После московской полуголодной жизни, мы никак не могли привыкнуть к такому «изобилию».

Когда мы с братом (мне исполнилось десять лет, Павлику – восемь) освоились в новой жизни, то стали все дальше удаляться от нашего дома. Недалеко от него, под холмом, обнаружили мы барак, в котором жили уголовники. Все участвующие в строительстве ГЭС делились на вольнонаемных, политических и уголовников. Жители барака сразу заметили нас и стали оказывать знаки внимания: угощали морошкой и черникой, сплели мне цепочку из конского волоса, брату сделали самокат и настил из досок, на котором он спускался с холма прямо к бараку. Наконец, мы решились зайти в барак.

Вдоль стен в несколько рядов находились нары, а посередине стоял деревянный стол со скамейками. Нас всегда встречали радостно, расспрашивали о жизни на воле. Многие имели семьи и скучали по своим детям, поэтому каждый старался оделить нас своим вниманием. Только одно отравляло наше пребывание в бараке – крепкие ругательства, которыми они пересыпали свою речь. Брат предложил их за это штрафовать. За каждое ругательство – 10 копеек. Мы завели полулитровую банку и стали собирать в нее десятикопеечные монеты.

Все безропотно подчинились этому решению. Они стали меньше ругаться в нашем присутствии, а мы с братом даже старались зайти неожиданно, чтобы наложить штраф.

Однажды отец пришел днем пообедать и увидел на окне полулитровую банку, более чем наполовину наполненную монетами.

– Откуда вы взяли деньги? – спросил он.

Мы с радостью стали рассказывать, как в бараке наказываем тех, кто ругается. Отец совершенно неожиданно рассердился и накричал на нас. Человек он был мягкий, сдержанный, поэтому его выговор особенно нас расстроил.

– Они здесь лишены всего: семьи, детей, привычной домашней обстановки, нормального питания, у них даже нет денег на махорку, а вы забираете то немногое, что они имеют. Сейчас же отнесите деньги назад.

Мы, как побитые, пошли в барак и рассказали, какую взбучку получили от отца. Конечно, мы не знали, кому и сколько денег должны отдать, поэтому сообща решили попросить кого-нибудь из вольнонаемных купить на эти деньги пряников. Нам принесли большой пакет, и мы разделили пряники между всеми, так закончилась наша воспитательная работа.

В годы массовых репрессий наш дом как бы расслоился: появились бедные семьи и состоятельные, где отцы еще сохранили высокие посты.

Однажды я пошла к своей подруге, у которой папа занимал директорскую должность, и застала ее за обедом на кухне. Няня налила ей тарелку супа, поставила на стол второе. Я, чтобы не мешать, села у стены.

Юля несколько раз зачерпнула ложкой суп, а большую его часть вылила в раковину. С котлетами она поступила иначе, просто выбросила их в окно, прямо во двор. Няни при этом не было на кухне, но что пережила я, трудно описать. Я не смогла, не успела остановить ее от этого шага, хотя очень хотела есть. Юля, довольная своей выходкой, позвала меня играть в детскую комнату, но я под впечатлением от увиденного не получала удовольствия от игры и вскоре ушла.

В другой раз я была в гостях у трехлетнего мальчика из такой же благополучной семьи. Мы сидели на полу, на ковре и играли. Бабушка принесла ему очищенное яблоко. Он его кусал, грыз, а потом бросил на ковер. Я оглянулась на дверь – никого, тогда быстро схватила огрызок и, не жуя, проглотила его. Боялась, а вдруг кто-нибудь войдет в комнату.

Прошло свыше шестидесяти лет, но все помню с такими подробностями, словно произошло это вчера.

С тех пор, первое, что я делаю, когда кто-нибудь ко мне приходит, приглашаю к столу, и для меня неважно, близкий это человек или случайно зашедший по какому-нибудь делу. Уроки детства я не забыла.

Мир не без добрых людей. В этом я смогла убедиться уже через полгода после ареста отца, когда на зимние каникулы нас взяли к себе дядя с тетей, они имели сына и дочь, почти нашего возраста, и нам с братом было очень хорошо у них.

Дядя, Карл Андреевич Озолин (Озолинь), латыш, обращался с нами как с собственными детьми. Он сушил на печке нашу мокрую одежду, чинил валенки, пришивал пуговицы к пальто. По утрам поил чаем с белым хлебом, намазанным сливочным маслом и медом. Порядочный, добрый и справедливый человек, он по доносу незнакомых людей был арестован и осужден на пять лет по 58 статье, закончил жизнь в Магадане.

В справке, которую перед смертью передала мне его дочь, написано: «Причина смерти – паралич сердца». Но в ней не указано: где, когда, в какой больнице с ним это случилось. Теперь известно: такие справки выдавались на тех заключенных, которые были расстреляны. У меня на руках две такие справки на родственников, в них написано: «приговорен к ВМН» – это означает к высшей мере наказания, т. е. к расстрелу.

Дядя был специалистом по животноводству, и арестовали его в одном из подмосковных хозяйств. Его дело (после реабилитации Карла Андреевича) сестра прочла в областной прокуратуре, что на Пушкинской улице. Свою вину, это зафиксировано в документах, он объяснил так: «Меня арестовали, как иностранца, но я ни в чем не виноват».

Летние каникулы мы с братом проводили на даче, в семье моей тети Сорокиной Марии Григорьевны и дяди Сорокина Федора Ивановича. Я очень хорошо помню дядю, который приезжал на дачу, нагруженный продуктами, мы встречали его на берегу реки, помогая принести сумки и рюкзак. Он тоже относился к нам, как к своим двум дочерям, которые были старше нас.

Но счастье было недолгим, дядю арестовали, и по 58-й статье он отбыл в лагерях 17 лет. Так случилось, что больше я его не видела, но цветы на его могилу посылаю с сестрой каждое лето.

Когда в нашем доме арестовали первую группу специалистов, им на смену приехали новые: министр нефтяной промышленности Искандеров Авак Богданович, зам. министра среднего машиностроения Паршин Петр Иванович. Жили мы в квартире № 7, Искандеров – в № 8, а у Паршиных была 9-я квартира. С тех пор для нас с братом началась другая жизнь. Я подружилась с Инной Паршиной, училась с ней в 335-й школе, что в Хохловском переулке, сидела за одной партой. У Паршиных я была как своя, меня несколько лет, до самой войны, брали на правительственную дачу, в однодневный правительственный дом отдыха «Сосны», в Большой театр, в Дом инженера и техника, что был расположен на улице Кирова (теперь – Мясницкая), где проходили прекрасные концерты с лучшими артистами Москвы.

Я хорошо училась, занималась серьезно плаванием, и Петр Иванович нашу дружбу всячески поддерживал, считая, что я хорошо влияю на Инну.

В годы войны, в 1943 году, когда он вызвал в Москву из эвакуации своих специалистов, прислал пропуска на въезд в Москву мне и моему младшему брату (мы с мамой были эвакуированы в Пермь). Выехать мне помог из Перми мой соученик по 21-й школе Леня Каганович, о судьбе которого, к сожалению, с тех пор нигде не могу ничего узнать, даже в обществе «Мемориал».

Я часто бывала на торжествах в семье Паршиных, куда приезжали министры разных отраслей. И до сих пор стараюсь понять, как не боялся возить меня, дочь «врага народа», на правительственную дачу, ведь работал он непосредственно со Сталиным.

К сожалению, всех членов этой замечательной семьи уже нет, но до конца дней своих буду помнить, что все они помогли мне чувствовать себя человеком равным остальным.

Младший брат Павлик с детства дружил с единственной дочерью Авака Искандерова – Тамарой. Во дворе их дразнили женихом и невестой. В дальнейшем они поженились и прожили вместе долгую, счастливую жизнь. Сейчас из семьи Искандеровых осталась одна внучка.

Трагедией закончилась поездка Искандерова в США для изучения нефтяного дела: по возвращении оттуда его обвинили в связях с американской разведкой, осудили по 58-й статье и в дальнейшем расстреляли. Место захоронения неизвестно.

Когда мы эвакуировались в Пермь и жили в семье маминой сестры Слаутиной Елизаветы Григорьевны, мне очень помогала семья писателя Вениамина Александровича Каверина. С его дочерью Наташей, я училась в 21-й школе, сидела за одной партой, и очень много времени проводила в их семье. Когда Каверин уезжал на Северный фронт, он оставил мне свою карточку в артистическую столовую, где питались писатели и артисты из Ленинградского оперного театра им. Кирова (ныне – Мариинский театр). Подкармливала меня и супруга писателя Лидия Николаевна Тынянова – сестра писателя Юрия Тынянова, автора популярных романов: «Смерть Вазир-Мухтара», «Кюхля», «Пушкин».

С родителями Наташи я поддерживала отношения около полувека, до их смерти. С дочерью, Натальей Вениаминовной, дружна и сегодня.

Так, при помощи добрых и отзывчивых людей я прожила самые трудные годы.

21 августа 1935 года отец написал маме: «Неплохо выяснить у следователя т. Чертока мое положение. 2,5 года я фактически отбыл, зачетов местных – 1,5, наркомовских условно – 3, итак, я, считай, отработал 7, попробуй и ты отвоевать 2–3, ну тогда и дома скоро буду».

Потом, по окончании строительства Туломской ГЭС, пришла поздравительная телеграмма с сообщением о том, что отца представили к награждению орденом Ленина и он скоро будет дома. В процессе строительства станции отец был награжден знаком «Лучший из лучших ударников ББК» (Беломоро-Балтийский канал). Недолгое время отец находился на строительстве Сегежского бумкомбината, затем – длительное молчание (после убийства Кирова заключенным вновь стали давать сроки), и, наконец, мы узнаем, что он переведен на Колыму.

Сохранилось письмо отца от 31 мая 1938 года с адресом: ДВК, бухта Ногаева, палатка п/о п/я № 3, в котором он писал: «Восхищаюсь своим здоровьем (организмом) – при наличии не менее десятка всяческих болезней, перевыполняю единые Союзные нормы на 150 процентов при 12-часовом дне, и это на земляных работах, переворачиваю иногда до 30 куб.м. грунта; скажем, при выгрузке грунта из автомашин, вот тебе и болезни. Поэтому получаю 50–60 руб. в месяц, а потому в дополнение к пайку 600–700 г хлеба покупаю еще 1200–1400 г и съедаю в сутки до 2 кг. Хватает и на махорку».

В ответ на мамино письмо с вопросами: «Кто виноват? За что? Почему?» – получили мы ответ «сенькиной» почтой, на бумаге из-под махорки, конверт треугольником (брошен на этапе), без проверки цензурой, где можно было прочесть: «Рыба тухнет с головы».

В 1940 году, с земляных работ на строительстве колымского тракта (там отец был даже погонщиком яков) его неожиданно перевели на работу в Колымпроект. 18 ноября 1941 года (уже после освобождения 12 июня 1941 года по окончании срока) отца вызвали в органы НКВД Магадана.

Отец пишет (цитирую по его письму от 18.11.41): «Сразу заболел, и температура поднялась, но все-таки зашел в кино. Показывали «Богдана Хмельницкого». Пан Понятовский едет по шляху, а по бокам столбы, на столбах – земляки, под земляками – костры, а они смеются – хорошо так смеются! И первая моя мысль: «Эй, землячки, нет ли там у вас свободного столбика? Видно, и мне посмеяться придется! Вот и смеюсь теперь «по-новому» пятый год!

И ни к чему твои вопросы: «За что? Почему?», такой ход истории. И фильм исторический, моя дорогая! И без всяких «почему?». Под колесницу истории попадают не только плохие люди! На этом «крапка» (по-украински точка). И давай лучше найдем такое лекарство, чтобы вредные вопросы не возникали. Я такое нашел».

Я училась в институте. По натуре человек активный, подала заявление о вступлении в комсомол. Это было в 1945 году. В заявлении написала, что отец арестован в 1933 году, хотя семья ничего о нем не знала в годы войны.

Собрание проходило в конференц-зале института, и меня вызвали на сцену. Секретарь комсомольской организации спросил: «В заявлении вы пишите, что ваш отец репрессирован, вам придется публично от него отказаться». На что я ответила: «Мне было восемь лет, когда арестовали отца. За эти годы никто не сказал нам, в чем конкретно его обвиняют. Я не судья своему отцу».

– Подумаешь какая! – сказал секретарь. – Жена и дочь Тухачевского отказались, а она не хочет. «Не могу», – ответила я и сошла со сцены. Не помню реакцию зала, так и шла, опустив голову, ничего не видя и не слыша, вся в слезах.

Дома я спросила у соседа, Орлова Константина Ивановича, он работал корреспондентом в газете «Известия»: «В чем могли обвинить моего отца?» Он ответил: «В 1933 году могли арестовать по делу «Промпартии». Я попросила его подробнее рассказать об этом. Было предложено два пути восстановления и организации производства, ответил он.

– Одни предлагали все разрушить и строить заново гиганты производства, другие – рекомендовали эксплуатировать старые производства, модернизируя их, а параллельно строить новые. Видно, мнение отца, химика-производственника, отличалось от мнения высшего руководства. Такова была версия соседа корреспондента.

Кто проходил по этому делу из крупных ученых или производственников? – спросила я. – Профессор Рамзин, – ответил сосед, – но это было до 1933 года.

Когда мы изучали «котлы», я узнала о прямоточном котле Рамзина. «Раз о нем пишут – значит, он прав», – подумалось мне тогда.

В 1955 году в Военной прокуратуре мне сказали, что отец проходил по коллективному делу «химиков». Через год с него было снято обвинение – «за отсутствием состава преступления».

Уже после смерти Сталина, в 1954 году, я обратилась в прокуратуру – с просьбой пересмотреть дело моего отца, отбывшего два срока наказания: 8 и 10 лет. Он умер на поселении в поселке Тасеево Красноярского края, 9 февраля 1952 года.

Целый год не было ответа, я пошла в Военную прокуратуру на улице Кирова. В приемной было много народу, но скоро меня вызвали: «Середина Наталья Павловна!» Я вошла в кабинет, со мной были вежливы и на мой вопрос: «Почему так долго нет решения?» – ответили: «Вы одна из первых обратились по коллективному «делу химиков», по нему проходило очень много людей, и все дела нужно рассмотреть. Подождите, ответ будет».

Когда я вышла в приемную, меня окликнул мужчина: «Вы не дочь Павла Григорьевича?» Я ответила утвердительно. «Я, инженер Лосев, был с вашим папой на медных рудниках в городе Спасске в Казахстане. В шахте он не работал, так как часто болел, а шил спецодежду: робы и варежки. Ему повезло, в медчасти работал его земляк, и он поддерживал вашего отца – давая ему лекарство и периодически укладывая его в медсанчасть».

Папа, действительно, писал нам об этом медике и просил маму достать редкое лекарство для его жены. Там отец находился с 1948 по 1951 год, вплоть до своего освобождения.

В это же время в одном из карагандинских лагерей находился будущий лауреат Нобелевской премии А.И. Солженицын. Об этом я читала в его документальном произведении «Архипелаг ГУЛАГ». Но пересеклись ли их дороги? – я не знала. Только весной 1997 года услышала от жены Александра Исаевича, что отец и писатель находились в разных лагерях Казахстана.

Послала я в Русский Общественный Фонд Александра Солженицына рассказы о жизни отца и близких мне людей. Они приняты и зарегистрированы во Всероссийской мемуарной библиотеке под номером Р-285.

В 1956 году, в одном из Арбатских переулков, я получила маленькую бумажку – справку о реабилитации отца, но там «не хватило» места для слова «посмертно».

Вот и конец одной жизни. Далеко это от наших дней, а для меня – все так близко и памятно».

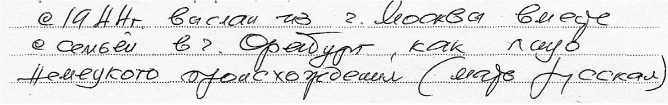

А.С. Мелкова, г. Ивантеевка

В первом классе за одной партой со мной сидела белокурая и голубоглазая девочка Ольга Вольман, был 1941 год. И вдруг она исчезла вместе с мамой (Рита Вольман работала модельером на ивантеевской фабрике № 12). Мы спрашивали нашу учительницу М.П. Дуракову – Где Оля и ее мама? Мария Петровна ответила, что Оля и ее мама решили жить в другом месте. Рита Вольман была двоюродной сестрой нашей учительницы немецкого языка Маргариты Христиановны Бальцер. Я узнала вскоре, что всех немцев выселили в Сибирь. Помню, как Маргарита Христианов-на приходила к нам и просила мою маму: «Пойдите в горсовет и скажите, что я еврейка, а не немка».

Пострадали также поляки, жившие в Ивантеевке, помню лишь своих сверстников – Галю Дикиневич и Алика Ситковского.

Из других пострадавших могу назвать фамилии: Василия Ивановича Веневцева (1897–1942 гг.), полковника, который занимался разработкой химического оружия. Расстрелян без суда и следствия под Саратовом, прямо на полигоне.

Виктор Федорович Печенников, летчик, участник войны в Испании, расстрелян во внутренней тюрьме Лубянки в 1937 году. Реабилитирован в 1989 году.

Почти нет сведений о репрессированных Феофане Александровиче Сорокине, одном из первых комсомольцев Ивантеевки, инженере Михаиле Кайнове.

Д.Г. Албегова (пос. Мамонтовка)

Ночь, когда НКВД забирали отца, врезалась в мою детскую память на всю жизнь. Произошло это в том же доме, где и сейчас живу (Мамонтовка, ул. Школьная, 14).

16 ноября 1937 года – обыск и арест отца, Албегова Георгия Константиновича. Я осталась одна, мать умерла ранее. Стали меня оформлять в детский дом, но, Слава Богу, соседи – Мария и Лидия Горчаковы – взяли меня к себе.

Отца приговорили к 8 годам северных лагерей, он строил дорогу Киров-Котлас.

Шло время, я закончила школу, поступила в юридический институт. На третьем курсе (1950 г) забыла о бдительности и рассказала подружке-комсомолке об отце, и уже вскоре приказом ректора была отчислена «за сокрытие анкетных данных». Могли восстановить, но поставили условие публично отречься от отца, «врага народа». На сделку с совестью я не пошла. Так сломали мою судьбу.

М.Н. Музычук (пос. Мамонтовка)

В 1996 году стало возможным посетить Центральный архив ФСБ для знакомства с «делом» моего отца Н.Т. Подрезкова. В зале за столами молча сидели рыдающие люди, иногда всхлипывание, иногда вскрики ужаса и удивления.

Я с трудом открываю папку «дела», читаю: доносы соседей по подвалу, куда нас выселили как «лишенцев» (лифтер, дворник, извозчик – они свидетели) ищу смысл приговора – за что?

Подрезков Николай Тимофеевич, 1893 г.р., уроженец г. Москвы, проживал: Чистые пруды, Архангельский переулок, дом 3, кв. 1.

В 1927 году арестован по подозрению в участии в английской шпионской организации. Находился под следствием 9 месяцев. Осужден Верховным Судом СССР по ст. 25 «А» на два года тюрьмы. Досрочно освобожден в 1928 году.

После работы в ЦАГИ, под руководством А. Туполева, в 1937 году Н.Т. Подрезков вновь арестован. Из дела: «В связи с тем, что Н.Т. Подрезков враждебно настроен против Советской власти, распространяет контрреволюционные настроения, полагаю надо его арестовать – зам. Начальника НКВД по Московской области майор госбезопасности – Якубович. Постановление от 21.11.37 г. ст. 58.10 УК «содержать под стражей в Таганской тюрьме».

Тройка: Михайлов, Рязанов, Персид.

Обвинительное заключение:

«Обвиняемый виновным себя не признает, но в полной мере изобличается свидетельскими показаниями в резкой контрреволюционной деятельности с террористическими намерениями» – Михайлов.

Далее следует протокол от 9 декабря 1937 г. «Расстрелять». Дело № 632233. Приговор приведен в исполнение 10 декабря 1937 г. Захоронен в Бутово. Реабилитирован Прокуратурой г. Москвы 9 мая 1956 г.

После всего прочитанного слезы застилают глаза, ноги становятся ватными, я потеряла сознание.

Прошло время, я посетила Бутовский полигон, забор с колючей проволкой был тот же! Длинные ряды захоронений, зеленая трава и огромные дубы с почерневшей листвой стоят как немые свидетели этого кошмара.

Я приклонила колени, хотела коснуться рукой до травы, но какая то сила исходила из этих рвов, где упокоились невинные люди и рука не коснулась земли.

Слезы гнева, отчаянья, бессилия что-либо изменить. И вопрос никто не просил прощения у родных за эти ошибки!!!

Невольно пошли воспоминания о 37-м годе. Тревога висела в воздухе, то одних забирали, то других. И вот ночь, не спим, стук в дверь – вошли трое – обыск, арест.

Последнее что не забыть никогда – папа в пальто и шляпе с трубкой во рту, затянулся в последний раз (трубку отобрали), облачко душистого дыма осталось висеть в воздухе, все что осталось от отца и слова, обращенные к нам: «Я никогда ничего бесчеловечного не совершал, Марина будь честной и не забывай что Россия наша отчизна, какая бы она не была».

Эти слова запали мне в душу, поэтому через все преграды ушла в 1942 году добровольцем на фронт.

А до этого в школе, в 14 лет принимали комсомол и вот на собрании дают отвод четырем ученикам, мотив – «дети врагов народа» – весь класс безмолвствовал. Хотела бросить школу, но ребята отговорили. Учителя относились хорошо, кроме историка, который хотел меня на экзамене в 10-м классе завалить на второй год, за неправильное понимание истории партии.

Друзья подсказали маме срочно уехать и хорошо сделали. Ночью снова стук в дверь. Я не открываю, – «Где мама?» – «Не знаю, уехала, а я заперта».

Сколько же ужаса я пережила, думая, что сломают дверь и меня заберут. Каждую ночь я ждала их прихода, каждый шорох в коридоре отзывался во мне холодным страхом.

Н.Г. Лепешкин, г. Пушкино

В 30-е годы вся печать в стране, в т. ч. пушкинская районная газета «За большевистские темпы» (позже – «Сталинская правда»), была лишена реальной гласности, всегда подстраивалась под указания партийных органов.

Материалы журналистов проходили через сито цензуры, подвергались чистке. В газете полностью была исключена тема строительства канала Москва-Волга. Только в 80-е годы местная газета «Маяк» начала печатать заметки об этом, рассказывать о судьбах репрессированных.

В 1994 году вышла книга пушкинца В.П. Сазановича «Боль людская», рассказывающая о тех годах жестокого сталинского правления.

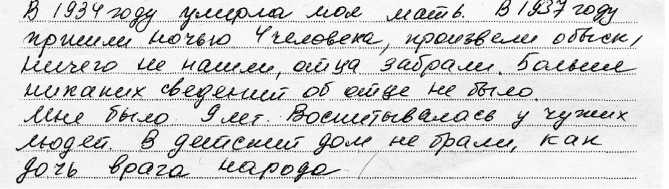

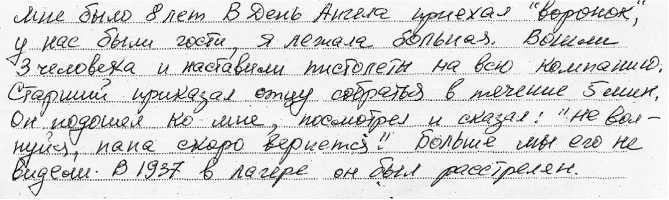

Агеева Екатерина Мироновна:

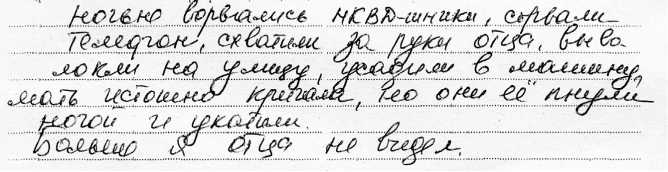

Грязнова Вера Ивановна:

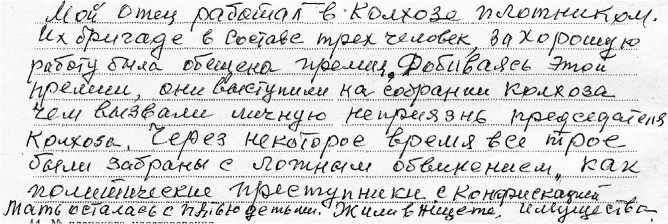

Левин Жозеф Яковлевич:

Иванникова Лидия Ивановна:

Молчалова Татьяна Егоровна:

Вилль Эдуард Фридрихович:

Назад: Глава IV Дмитлаг

Дальше: Глава VI Цена человеческой жизни – справка