Либерал

Либерализм сведет народы в могилу.

I

В стране существует подозрение, что нацию обманули.

Это не только обман Версаля. Это и так прописная истина. 14 пунктов Вильсона стали 440 статьями мирного договора.

Оказалось, что обман был настолько стар, что происходил скорее из злоупотребления, которое привело в движение идеологию, коя, чтобы отстоять интересы, работала с идеями в сфере политики. Это злоупотребление позволило нашим противникам гарантировать себе преимущество, как будто бы эти высокие понятия убедили немецкий народ забыть войну ради мира, хотя она еще не была проиграна. Лучше всего было, если бы нашлись немцы, которые смогли огласить эти понятия, которыми мы могли соблазниться. Думаем ли мы о них как о мошенниках или же как об обманутых, мы снова представляем их как обманутых обманщиков, которые оказали влияние на свой народ. Здесь мы всегда будем сталкиваться с определенным миром представлений, в котором принципы используются лишь для того, чтобы заключить сделку.

Различие состояло лишь в том, что они умели с пользой для себя передвигаться по этому миру представлений, в то время как мы оказали им услугу, последовав за ними в этот мир, чем причинили себе же вред. И это было один и тот же мир представлений. Повсюду проявляются его отличительные черты. Это признаки духовной заразы, носители которой обычно защищаются, скрываясь под свойственным им безразличием, в то время как подвергшийся нападению гибнет. Это вредоносный мир либеральных представлений, который приводит к разложению, который распространяет моральное заболевание среди политических народов. Пропорционально тому, насколько нация попала под его господство, он калечит ее характер.

Мы, конечно, не можем представлять себе этот либерализм так, как если бы он был связан с конкретной партией. Он позаимствовал свое название у общеевропейской партии. Однако впоследствии он оказал губительное влияние на все партии, стер однозначность изначальной партийной позиции, внес в них двусмысленный, сомнительный, «заразно-либеральный» элемент. Случилось так, что он породил известный тип деятельного партийного лидера, который больше не взывает к непреклонным убеждениям, но видит свою задачу в скользком посредничестве, которое позволяет ему высказаться.

Либерализм — свобода не иметь никаких убеждений, но утверждать при этом, что именно подобный подход и является главным убеждением.

II

Когда началась мировая война, страницы западных газет пестрели заголовками «La liberte est en jeu!», дезориентируя тем самым мировое общественное мнение. Специфически вопрос стал достоянием общественности. Но теперь имелось мировоззренческое обоснование. Этот вопрос имел нимб. Но наши противники стремились не к свободе, а к власти. Если проверить соответствующее мировоззрение, то можно сделать странное открытие, что политическая свобода, которую с демократическим обоснованием требует либерализм, в либеральных странах принадлежит вовсе не народу. Народ скорее назойливо опекается определенными обществами, которые и обладают свободой, а потому господствуют. Что же понимают под свободой эти определенные общества? Прежде всего, это свобода действий и интриги, в которых нуждаются члены этих обществ, дабы иметь возможность принадлежать этому кругу. Затем это свобода парламентских действий, подтвержденная конституцией, что обеспечивают их могущество. И, наконец, это по возможности максимальное поле деятельности по свободе безнадзорных передвижений, которая позволяет им прятаться за удостоверение народного избранника, дабы они извлекали личную выгоду из собственного народа и других наций. Нужно добавить, что либерализм работает на публику, когда ссылается на свободу! Он использовал развязывание мировой войны для одурачивания. Это — первый обман.

Когда наши противники оказались не в состоянии сломить сопротивление, которое мы противопоставили натиску их войск, они подорвали его из демагогической засады, дабы немецкий народ сам поддался искушению. Кроме всего прочего, они использовали понятие прогресса, которое легко перепутать с понятием свободы. И если бы народы, обозревая свои страны, сравнили успехи в труде, то это сравнение говорило бы в пользу Германии, а Запад был пристыжен. Но если поставить вопрос о парламентаризме, то германская внутренняя политика могла бы показаться отсталой. Немецкий народ уверяли в этом снова и снова, это привело к тому, что под этим давлением его понимание государства было нарушено. Но ему почему-то не сказали, что вместе с этим пострадает и его экономика. Выдвигались пацифистские и антимилитаристские идеи, которые весьма искусно, по меньшей мере эффективно, пытались сделать немецкий народ благоразумным. Это связано с причинами, которые в итоге лишили немецкий народ благосклонности других наций, которые все объединились против него одного. Они тесно переплетены с внутриполитическими условиями, в которые вмешивались внешнеполитические цели, с вопросами немецкой конституции и даже прусского избирательного права. У союзников совесть нечиста, чтобы начать, пусть даже очень острожную, дискуссию о причинах возникновения мировой войны. А надо рассказать о причинах политики изоляции, которая проводилась в отношении Германии, с сопутствующими фактами первого объявления войны. Но союзники отмалчиваются, когда им напоминают о факте первой мобилизации, в которой, как мы помним, были уличены русские. Во время войны, когда тяжелее всего приходилось Германии, когда год войны следовал за годом, и в итоге случилось непредвиденное, они были куда более красноречивыми. И они достигли сначала очаровательного, затем страшно запутанного воздействия слова, которое дошло до нас из Белого дома в виде торжественного послания: «Должен быть мир без победы». Эти слова достигли нации, которая не хотела войны и которая, собственно, не знала, что ждет ее в будущем. Посреди войны немецкий народ потерял единство относительно целей войны, которые возникали для нас только в ходе военных действий. В то же время эти цели были предельно ясны нашим противникам. Они договорились о них в своих тайных соглашениях. Они провозглашали их общественности как само собой разумеющиеся. Немецкая нация при каждом удобном случае сообщала, насколько неожиданной для нее оказалась эта война, вину за развязывание которой возложили именно на немцев. Внезапно она увидела возможность вновь восстановить мир, которым она прежде была так довольна. Слова о «мире без победы», звучавшие столь привлекательно, обрушили на нее не только нужду, страдания и увеличение жертв, которые народ выносил с героической стойкостью, чувством собственного долга и присущей ему доверчивостью, которая позволяла нашим людям исполнять все, что рекомендовали ей советчики, теперь в том числе и из-за рубежа. Они считали благоразумным даже то, что таковым не являлось. Не приобрела ли эта бессмысленная война дополнительный смысл, если она вела к примирению народов, давая каждому народу возможность жить, во всяком случае не забирая ее? Легковерность, с которой себя сначала скомпрометировали только немецкие демократы, собравшие в своих рядах все слабохарактерные и либеральные элементы, позволила начать происки, приведшие в 1917 году к окончательному намерению заключить мир. Все та же доверчивость дала возможность действовать Нортклиффу, чья пропаганда была ориентирована на всех предательски настроенных, революционных элементов, которые считали себя социалистами, прогрессивными людьми, но по сути это были либеральные прозападно настроенные элементы. Только теперь они попали в эту когорту не из-за либеральной глупости, а по причине либеральной преступности. Легковерность и предательство стали предпосылками событий, которые произошли в 1918–1919 годах. В итоге мы получили насильственное свержение монархии, условия перемирия, выдачу союзникам военного флота, сокращение торгового флота и самый страшный самообман — признание вины за развязывание мировой войны. Только посредством уступчивости и сговорчивости мы надеялись добиться более благоприятных условий при заключении мира. Это был второй обман.

Прошло некоторое время, прежде чем миротворец разоблачил себя как типичного либерала, которым он, в сущности, и являлся.

Слова о «мире без победы» он говорил накануне нашей подготовки к миру в 1917 году. Но когда мы пошли по пути, по которому нас хотели направить, эти слова больше не повторялись. После краха 1918 года, когда враги достигли своей цели, эти слова уже не имели смысла. Сейчас абсолютно все равно, верил ли Вильсон в смысл произнесенных им слов, или же он высказал их в тот момент, когда еще верил, что те народы, которым желал успеха, не могли добиться «мира с победой». Но что нам не все равно, так это заявление, сделанное в весьма либеральной среде либералом, который, прячась за оговорками, с самого начала сформулировал цель, которая была достижима. Вильсон все-таки обозначил направление. Когда он направлялся в Европу, то вез в своем багаже тщеславие и поразительное упрямство. Однако, оказавшись среди государственных деятелей, его роль третейского судьи воспринималась настолько же раздражительно, насколько благодарно ранее приветствовали его посредничество. И теперь оказалось, что он не был великим, проницательным, непоколебимым человеком, который готов уронить небо на землю, но не изменить своему слову, тем самым спасая мир. Вильсон прекрасно понимал, что теперь на карту поставлены не только политические, но и идеологические интересы. Проблема всемирного разоблачения или неразоблачения либерализма, который нашел свое живое воплощение в его личности и американском народе. Он должен был принять или отстраниться от него. Если либерализм взял слово и если Вильсон, который уклонился от мирного посредничества Папы Римского, дабы появилась возможность создать собственную Лигу Наций, придерживался высказанных идей, то он должен был использовать окончание мировой войны для умиротворения народов. Но когда немецкая революция положила конец войне, когда «освобожденный» народ оказался в кольце «освободителей», то уже никто не вел речи об обещаниях, данных Германии. Либерализм все меньше говорил об идеалах. В Версале шел торг лишь о той линии, которую нельзя было нарушать, дабы не вызвать обвинений в свой адрес. Или, может быть, с ней можно было не считаться? Вильсон в некоторой степени предотвратил грабеж. Сегодня нам жаль, что он это сделал. Он лишь только отложил тот процесс, который все равно должен был начаться. В определенной степени Вильсон оказался либеральнее своих английских и французских коллег. Но он прибегал к полумерам. Он проявлял несговорчивость только в том, что касалось толкований, отклонений и нарушений его предварительных соглашений. Особенно в части того, как они должны были применяться. Он с трудом протискивал либерализм в либеральные ворота. Возможно, он хотел бы со всей серьезностью отнестись к либеральным принципам, но когда он не проникался ими, то довольствовался тем, что хотя бы формально придерживался их. Но всегда наступает момент, когда либерал выходит из себя и стремится осуществить свои намерения. Осуществить с холодом, с железной хваткой, с беспринципностью, которая кажется ему самой выгодной тактикой. Так делал Клемансо, для которого на протяжении всей его долгой жизни либерализм был лишь уловкой, которую он применял, чтобы по самым незначительным причинам расправиться со своим личным противником. Даже постарев, он остался жестким волевым человеком, который не упускал свою добычу. Так же делал Ллойд Джордж, чей либерализм крылся в свойственной ему от природы подвижности. Она позволяла ему не только посредничать, но и при необходимости легко менять свои взгляды. Он не считался с возникающими трудностями, когда речь шла об английской выгоде, после чего с успехом возвращался домой. Вильсон не поднялся бы против этих двух игроков. Он позволил им выиграть свою игру. И он пошел на подлость, приняв простодушный и самодовольный вид, будто бы он сам одержал победу. Это был третий обман.

Мир принес людям не свободу, а порабощение. Он не дал им настоящего мира.

Политические деятели в Версале бессовестно заявляли, что итогом их работы стало соблюдение справедливости и следование пути прогресса.

Эта наглость изобличила их. Этот обман был раскрыт. Государственные деятели в Версале имели политическую власть, которой они были обязаны беспринципностью, возведенной в ранг принципа. Это типичная черта либерала — злоупотреблять понятиями, использовать их как средство и скрашивать ими свои цели.

III

Сегодня либерализм в Германии находится под подозрением. Его подозревают в системе. Его подозревают в существовании сети с ловушками, которая раскинулась над всем миром, а теперь в ее ячейках запутается и Германия.

До сих пор существуют подозрения, относящиеся к масонству. Структура, присущая тайным обществам, и мировые принципы братства сближают его с либерализмом. Обращает на себя внимание тот факт, что накануне войны масонские силы в целях борьбы против Германии заключили «сердечное соглашение», а в годы войны договорились о ее уничтожении. Стоит также обратить внимание на тот факт, что большинство политических деятелей, собравшихся в Версале, были масонами. Чтобы приоткрыть завесу тайны, которая окружает масонство, чтобы раскрыть связи, которые можно установить между всем, что когда-либо тайного и загадочного существовало в человечестве, пролистаем масонскую историю назад. Спросите себя, по каким причинам масонские ложи делят людей на посвященных и непосвященных? Вероятно, это какие-то политические основания? Предполагается, что истоки масонства уходят корнями в египетские и элевсинские мистерии. Масонов выводят также от друидов и ассасинов. Можно проследить след, который ведет от рыцарских орденов к розенкрейцерам, затем и иллюминатам, а от тех к братьям из масонских лож. И, наконец, надо выяснить вопрос о темной деятельности, которая велась с 1717 года, когда была учреждена Великая английская ложа, которая предшествовала французской революции 1789 года, равно как и русской революции 1917 года и немецкой революции 1918 года.

Однако все эти попытки построения генеалогического древа являются лишь временной мерой. Они не помогут нам в познании общих мировоззренческих принципов, напротив, они собьют нас с толка многочисленными противоречиями, предлагая сравнивать мнимые позиции. Только поверхностный подход может привести к наблюдению, что всегда имелись тайные союзы, чья сущность предполагала похожие формы, и прийти к выводу, что они должны иметь сходные цели. Скорее они имели противоположные цели. Они не были постоянными даже у масонства. Но это уже не так бросается в глаза, а потому ставит перед нами вопрос, не является ли та подозрительная поспешность, легкость и стремительность, с которой масонство приспосабливается к новым условиям, указанием на его характерные особенности духовных установок, которые затем повторились в либерализме?

В истории содержатся эти указания. Если пролистать историю масонства, то поймем, что изменчивость принципов предполагает совершенно определенный тип человека, в котором мы узнаем либерала. Человека с размытым складом ума, который либо больше не следует своим принципам, либо обычно не считается с ними. Человека, который, во всяком случае, не прилагает ни малейших усилий, он поступился ими. Эта позиция окупается, и при этом он считает ее правильной. Подобный отказ создает видимость, что существует установка, будто бы масонские ложи в целом изначально были полностью аполитичны, что, однако, длилось недолго. Политика стала главным, особым и излюбленным занятием. Существует также допущение, что раннее масонство не всегда занималось просветительной политикой, как это можно было ожидать, если взглянуть на основные принципы масонских воззрений. Напротив, масонство в виде усердных и таинственных шотландских братьев, оказавшись во Франции, стало проводить папистскую и якобитскую политику. Впоследствии, после длительного периода господства вигов, а также при первых признаках разложения парламентаризма, ложи снова стали проводить либеральную политику, которой они дали исключительно либеральное название. Чтобы сохранить власть, они пользовались ею конституционными средствами. Подобное изменение принципов казалось благоразумным. А почему не надо было делать благоразумных шагов, если это было выгодно? Казалось, что подобный шаг был оправдан самими обстоятельствами. Подобная ссылка на обстоятельства должна была оправдать любой отказ от принципов. Масоны учили «понимать» эти обстоятельства. В этом заключалась бесхарактерность доктринеров, которые не нуждались даже в самойндоктрине. Подобное поведение выдавало в них осторожность преступников, которые заранее заботились о соответствующем мировоззренческом оправдании, которое, правда, весьма непоследовательно скрывалось от противников. Оно готовилось скорее для того случая, когда они сами однажды должны были быть привлечены к ответственности. Так заявила о себе система бессистемности, которая вела мир через трудно осознаваемые условности к цинизму и релятивистскому скепсису.

Между тем масонство и дальше развивало мнимую логику рационализма, приходя к выводу, что последовательным являлось то, что было выгодным, а потому вполне логичным. Почему же ложи, которые возникли как выразительницы христианской человечности, не восприняли нехристианские идеи, если нехристиане также являются людьми, и к тому же это общение можно было с выгодой использовать для дела? Впереди всех шла Великая ложа Англии, которая сначала сделала из коммерческих соображений исключение при приеме новых членов из числа евреев. Англичанин всегда чувствовал себя связанным с духом Ветхого Завета, если он признавал Новый Завет, то не изменял его, чтобы Ветхий Завет оставался Заветом, пусть материалистичным, но в то же время практичным и более того, весьма бесцеремонным. Так же во французской ложе «Великий Восток» постепенно перестал делать разницу между верующими и атеистами. Не был ли позитивизм новой религией, верой в неверие, но все-таки верой, рациональной верой, которая должна была подменить собой очевидные религии? Итак, масоны приняли позитивизм, хотя они были не только врагами церкви, но и религии вообще. Получилось так, что атеисты пролили свет на то, что Просвещение, как они уверяли, готовилось столетиями. Они толпились на богослужениях, которые служились богине разума, но в то же время говорили о «человечестве», о «прогрессе», но прежде всего о «свободе». В действительности они действовали так, ибо жили в одном и том же обществе, спекулировали на одних и тех же биржах, заседали в одних и тех же палатах. Так произошло потому, что их политические цели сходились в одном оппортунистическом направлении. Они делали так из родства душ и общих интересов.

Не иначе сегодня масонство готово перейти в иезуитство, как только их цели окажутся слитыми в одном и том же политическом направлении. Тем же сам политикам из ложи «Великий Восток», которые еще недавно создавали законы Ватикана, оказалось несложно сразу же попасть в резиденцию папы, поклоняться Орлеанской Деве, «деревенской девушке», которую они еще недавно оплевывали, как святой. С мировоззренческой точки зрения этот шаг во имя развязывания войны был оправданным. Если французская революция управлялась с делами так, как когда-то Пукелле управлял Францией, то, наверно, все-таки имеется что-то общее, чтобы не замечать различий? В любом случае либерализму, который на словах космополитичен, но действует самым шовинистским образом, стоило забыть эту старую неприязнь, которую он испытывал ранее к церкви, если он мог ожидать от нее помощи в осуществлении своих планов, например содействия в реализации своих намерений в отношении Польши и последующего согласия на рейнское наступление. Сами же эти планы были скрыты дословным текстом мирного договора, который предоставлял либерализму свободу действий, в коей он нуждался для сохранения своей двусмысленности. Договор бы намеренно составлен таким образом, что под любую его букву можно было подвести судебное решение. Истолкование этого договора было очевидным отклонением, отходом и насилием над заложенными в нем понятиями. История заключения этого мира была крайне изменчивой. Она не знала какой-то программы. Все ориентировались по обстановке, соразмеряя претензии, предъявляемые нашими противниками. История Версальского мира — это история сплошного отказа от принципов, которая стала особым предлогом для того, чтобы то, что для одних считалось справедливым, для других являлось незаконным. Она — история последнего и самого большого обмана, который был осуществлен на правовых основаниях. Приговор мирного договора не был построен на своде законов, он сам поднялся до уровня свода законов.

Для этого либерализм нуждался в человеке, который бы выступил как защитник идей человечности, на которых он строил бы свое третейское судейство, и который вдобавок ко всему был бы несговорчивым, но нес перед всем миром моральную ответственность за те уступки, которые он сделал. Либерализм нашел его в человеке, который постоянно говорил о «надпартийной справедливости», который благодаря потокам слов ослабил возможности договора таким образом, что не заметил, уверенный в собственной правоте, как стал инструментом «одной» партии. Это был Вильсон, предопределивший открытые разбирательства, на которые его пустили, но исключили из процесса самих переговоров, когда публично были приняты те решения, которые были ему оглашены. Это был Вильсон, который и слышать ничего не хотел о возмещении военного ущерба, но допустил односторонние репарации, под которыми сторона, которой они доставались, понимала оплату всех издержек, пришедшихся на годы войны. Это был Вильсон, который протестовал против аннексии территорий, но смирился с оккупацией областей, которые завоеватели получили на основании неведомых плебисцитов. Это было скрашено предварительными и текущими сроками, а также видимостью возможности их возврата. Это был Вильсон, который уклонялся от «урегулирования всех колониальных претензий» и избегал «аннексий», но в то же время распределял «мандаты». Это был Вильсон, который отстаивал не только «свободу морей», но «равенство торговых связей» и «разоружение» народов, который на свой страх и риск привез домой только собственную «Лигу Наций», о коей у него на родине не хотели и слышать.

Либерализм нашел этого человека в кабинетном деятеле, оторванном от жизни, но верившем в идеи всемирной справедливости, который положил на одну чашу весов, находившихся у него в руках, только понятие. Он всерьез полагал, что его точку зрения поймут, так как она являлась правильной. Но на другой чаше весов перевешивала тяжелая действительность. Когда на борт «Джорджа Вашингтона» поднялся брат Вудро, то он оставил за собой не богоданный мир, о котором он мечтал, а скорее мир, который принес полное удовлетворение либерализму. Но не более. Однако это был фактический мир, столь долгожданный для всех народов. Мир, подготовленный победителями и одобренный побежденными!

Подобно тому, как у иезуитов цель оправдывает средства, так и в либерализме понятие оправдывает интерпретацию — а толкование оправдывает в свою очередь само понятие.

IV

Кто хочет выйти за рамки системы, тот должен понять ее психологию.

Либерализм основывается на либеральном человеке, с которым мы и будем иметь дело.

Подозрение относительно обмана было подтверждено самими идеями, которые исходят от обманщиков и остаются в реализуемых планах, в основе которых лежало развязывание мировой войны, а теперь они базируются на извлечении прибыли из мира. Только не надо представлять эти планы необъективно и предвзято — они все-таки осуществились и являются действенными. Либерализм оставлял за собой свободу действий, и когда пришел момент, то он целенаправленно договорился, на что указывают политика изоляции и «сердечное соглашение», заключенное между западными державами.

Однако план опирался прежде всего на людей. Он опирался на более или менее молчаливое согласие схоже думающих людей, которые имели одни и те же мотивы. Он опирался на либералов, которые всюду и всегда действовали только им присущим способом, который повсеместно, где это только было возможно, оказывал вредное воздействие. Он опирался на человеческое, психологическое, почти физиологическое родство душ, которое превращалось в политическое родство. Из совпадения инстинктов родилось совмещение целей.

Масонство является лишь намеком. И он указывает на либерализм. Деятельность одних постепенно переходит в деятельность других, так что не всегда можно различить задний и передний план. Но там, где ложи занимаются только масонскими делами, они отличаются от клик, которые в бессильной злости пытаются сделать политику в либерализме. Белая магия пребывает в вечной борьбе с черной магией. Это две стороны одной медали. Если речь о масонстве, которое охотно рядится в белые одежды чистоты и невинности, то мы не можем говорить конкретно об одном из этих двух проявлений. Скорее это смесь, которая слишком двусмысленно и противоречиво составлена, чтобы дать однозначный ответ. В данном случае речь надо вести о серой магии Просвещения, которая рождена из такой серой теории. Или нет? Ведь между магией и Просвещением по естественным и духовным причинам не может быть никаких связей. Как их не может быть между мистикой и рационализмом. Поэтому было правильнее говорить о том, что масонство является всего лишь попыткой создать подобие мира, устроенного от Бога, в котором все люди являются братьями. В данном случае светлый поток милости сломался, ушел в сторону и растворился. В тумане, который бы остался на его месте, расцвело бы вольнодумие бедных духом, а также можно было бы готовить заговоры, строить козни, придумывать хитроумные уловки. То, что возникло, было бы либеральным волшебством, которое больше не являлось магией, а было банальностью — плетением интриг. Либералы никогда не станут магами. Либерализм ведет либо к глупости, либо к преступлению. Нередко одно не подозревает о другом. Но часто они хорошо знакомы друг с другом.

Просвещение также хотело иметь свою тайну. Оно окружило себя ею в виде масонства. Но то, что возникло, было мистерией банальности. Его миф — это дилетантское мировоззрение. Они, придающие себе вид посвященных, как раз и не посвящены полностью в великие, существенные и решающие вещи, которые всегда были доступны только исключительно проницательным людям. Правда, ложи утверждают, что масонство основывается на переживании, которое должно иметь место, но о котором они не могут рассказывать. Масоны говорят об их королевском искусстве, но они делают это подобно людям, которые ведут речь о шедеврах, но не чувствуют их подлинность, которые не в состоянии выявить подделку, отличить созданное от сделанного. Вместо всеобщих понятий «красоты» и «истины» они прибегают к помощи эрзаца, что в их устах звучит как мнение дилетанта.

Пожалуй, вольные каменщики чувствуют эту недостаточность и убогость. Оно осознают, что в своей безжалостности они являются отстраненными. Вновь и вновь они пытаются проникнуть в сферы мира интуиции, к которому они не причастны и в который они хотят внести из своего мира понятийные качества, но который остается тайным, непостижимым для них. Но они не допускают подобной возможности. И тогда посредственные просветительные натуры, которые в ложах сбиваются в клики, испытывают насмешливое предубеждение к любому откровению, проявляют ребяческую ненависть ко всем традициям, которые, как они полагают, сменит «прогресс». Они проявляют поверхностную и мстительную враждебность не только к церкви и религии, но ко всему, что унаследовано нами из духовного прошлого, что служит опорой для государственности. Или приводят более серьезных, но все еще ограниченных, хотя и образованных, натур, чьим неразборчивым любимым занятием является подсунуть кому-нибудь заумную книгу. Они прилагают дополнительные усилия, дабы понять учителей человечества, «вслед» за которыми они внезапно поверили. Не суть важно, будет ли это Иисус, Святой Франциск, Данте или Гете — их считают первыми вольнодумцами, а потому используют в интересах лож.

Но все эти усилия опять же являются только подменой. Это должно подменять личность, которая никогда не может быть воспроизведена масонством. Пароль масонских лож «Я тот, кем я являюсь» всего лишь банально симулирует личность и льстит дилетантам. Сами ложи выразили отказ от личности, когда учредили различные степени посвящения, которые распределены между их членами в соответствии с их значимостью. Но при этом не было ни одного магистра, который был в состоянии постичь временную, духовную, а также историческую действительность. И эта высокая степень является подменой. Она придает важность узкому кругу людей и удовлетворяет честолюбие хвастунов. Обладатели более низких степеней, естественно, не знают, кто является главой, что он планирует и что он постановляет. Немецкие ложи могут спокойно клясться, что они никак не связаны с международной политикой. Они не дают лжесвидетельства. При всем том они преследуют определенную цель. Если бы их не посвятили, тогда они могли бы сделать вывод, какова эта цель. И как их оценивают.

Деятельность лож является анонимной. Масоны безымянны, они безличностны. В этом их сила, но и в этом же их слабость. В этом кроется их психология. Масонство может привлекать только интеллигенцию, мелких демонов, но не характерные личности, не великих гениев. Масонство не имеет даже отцов-основателей. Его история не связана ни с одним именем. Оно не имеет ни героев, ни борцов, ни мучеников. Еще никто не страдал во имя масонской ложи. Если масонство оценить по тем ценностям, которые оно произвело, то масоны являются самым убогим из всех духовных движений. Энциклопедисты могли похвастаться 35 томами, которые благодаря своему отрицанию оказали весьма едкое воздействие на общество. Они, по меньшей мере, способствовали росту сопротивления, которое должно было возрасти по мере борьбы с клерикализмом и абсолютизмом. Иезуиты отсылают нас к духовным практикам баскского ревнителя — Лойолы. Пуританство может предложить Милтона. Пиетизм мог привести в пример исповедание прекрасной души. Масонство осталось никем и ничем. Оно не породило ни одного литературного свидетельства. Оно имело только трактаты, больше напоминавшие брошюры. Это лишь превратило понятие Просвещения из уксуса в воду, а из мифов, с присущим им аллегорическим рационализмом, сделало вольнодумство. Масоны пели массам песни о «человечестве», о «прогрессе», но больше всего о «свободе». Они не очень охотно говорили о «равенстве», которое в некоторых случаях было опасным словом, но с радостью повествовали о «братстве», которое мало чего стоило среди самих братьев. Поэтому ложи стали прибежищем для посредственностей.

Связанное с масонством мудрствование повторилось в либерализме, вновь показав политическое родство маленьких людей, которые умничают с оговорками, наверняка никогда не указывают, но предельно деятельны и оперативны. Различия состоят только в том, что они не ищут братского окружения, а жаждут власти. Эта воля перешла к либералам непосредственно из масонских лож. В «Бюллетене Великого Востока Франции» за 1899–1900 годы сообщалось: «Никто больше не сможет пошевелиться, когда это относится к масонству, властителю властителей Земли». Признание является наивной глупостью, которую либералам случается делать вновь и вновь. Тайные желания не предполагают наличия половины открытого лица. И все же по неосторожности было разоблачено понятие свободы, которое масоны разделяют с либералами. Некие признаки указывают, что и одни, и другие, обладали тайными инстинктами по созданию политической партии. Одиночка в клике не решился бы присвоить себе власть, пока он предоставлен сам себе. Да и как, если большинство сплотилось и только число, подсчеты и взаимодействие устанавливают, кому какое значение достается? Как сохранить свое влияние, если численность определяется выборами, распределением, силами, имеющимися в распоряжении, развитием совершенно определенной и бесцеремонной деловитости? А если пространство, которое нуждалось, чтобы его назвали свободным, было произвольно сделано местом для интриг? Вильсон соответственно говорил о небольшом количестве людей, которые должны управлять экономической и политической жизнью страны. В Германии кто-то знающий заявил о 300 финансистах, которые сейчас управляют миром. Исходя из этого, сам собой возникает вопрос, нет ли маленькой группы тайных правителей, которые неизвестны даже своим помощникам и сообщникам? Группы, в которую включали масонов, иезуитов, а теперь еще и большевиков? Группы, которая делает историю? Но не так давно недоверие поставило немцев в тупик, а их подозрения стали и вовсе необузданными. Они думают, что нуждаются только в Давиде с пращой. И появилось множество маленьких Давидов, которые имеются повсюду. Они берут и мечут камни своей мести. Либералы дали поводы для подобной мотивации. Приведено в действие честолюбие, которое вызвано обратным чувством актуального («Хотим присутствовать при этом»). Эти люди не хотят возвращаться назад, они испытывают страх обывателя, что тот пропустит свою остановку. Зависть к силе объясняет конституцию духа этих совершенно незначительных людей, которые тем не менее считают нужным иметь свое особое мнение и мечтают обрести силу благодаря либерализму. Зависть к силе объясняет ненависть к гениям и тем великим людям, которые делают свои вещи в одиночку, ибо их невозможно делать многим. Их делают обычно некоторые. Зависть к силе объясняет ненависть к династиям, в центре которых всегда находится личность. Правда, ее предпосылками являются образование и наследственные привилегии. Эта зависть к силе не хуже объясняет ненависть к папству, которое осуществляет свои полномочия как учреждение, построенное на традиции перехода власти от одного носителя к другому. Объясняет нападки на теорию непогрешимости Луи XIV и провозглашение непогрешимости папой Пием IX. С другой стороны, она объясняет пристрастие к конституциям, которые позволяют приходить к власти в результате выборов, а справедливость зависит от воли случая. Она объясняет увлечение парламентаризмом, который получил власть над государством и дает профессионалам и некомпетентным людям возможность избираться в органы власти. Объясняет любовь к республике, в которой народные избранники во власти делятся на партии, партийные руководители оплачиваются из государственной казны, а избиратели получают от партий теплые местечки. Она объясняет симпатии к ограниченной монархии, которая давно отказалась от власти, но все еще поддерживает видимость милости, которая переносит политику в сферу наблюдений и отводит взгляд от действительных правителей. Впрочем, королю разрешается заниматься политикой, но не как монарху, а как частному лицу, что и делал Эдуард VII. Из инициированных возникали заинтересованные.

Взлет либерального человека, который отказывается от ответственности и вызывает разложение повсюду, где надо придерживаться обязательств, становится возможным, только если ослабевает консервативная идея, если она отказывается от руководства в роли обрамляющей идеи, если она отдает предпочтение актуальным вопросам, а не надвре-менным проблемам-Поэтому история либерализма совпадает с историей заката династий, которые больше не были в состоянии представить каких-то личностей, их представители были женоподобными, почти кастрированными, что стало итогом их обуржуазивания. Мы можем вспомнить династию Бурбонов или династию Ганноверов, которую там представлял Георг, а здесь Людвиг. Мародеры французской революции отступили перед лицом Наполеона, а самые гибкие из них, Талейран и Фуше, тотчас согласились с бонапартистским натиском, а позже вновь придали новому режиму легитимность. Немецкие либералы отступили лишь перед Бисмарком. Но вокруг Вильгельма И, чей романтизм не был консервативен, а в силу своего дилетантства он являлся либеральным, подобные люди толпились повсюду, желая урвать свой кусочек прибыли от власти. При вильгельмовском дворе чувствовалось их тщеславие, а при благосклонности Вильгельма II они делали дела, которые должны были убрать с их пути английских и французских либералов. И вновь мы видим зависть к силе, которая сплачивала любое окружение и жертвой которой стал глупый либерализм. В общем-то немецкий либерал не знал, как лично уклониться от этой жертвы, поэтому в итоге принес ее. Это была зависть к силе, которая поднимала народ против короны, поначалу зависть государственных деятелей, которые под умной опекой Эдуарда Седьмого совершали происки против могущества немецкого кайзера. И, наконец, это была зависть народов, которые сплотились против одной нации, чья политическая готовность отвечать за силовые действия не соответствовала экономическим способностям. Здесь повторяется главный мотив либерализма, когда маленькие и даже мелкие люди нападают множеством, а иногда и большинством на одного. Он повторился в самом большом применении силы, которое только знала новая история. В то же время он перебрался с уровня внутренней политики, которую либеральный человек до сих пор считал безупречной, на уровень внешней политики, где он мог эксплуатировать народ совершенно иным способом.

Либерализм утверждает, что все, что он делает, он делает для народа. Но он как раз отодвигает народ, выдвигая на первый план свое собственное Я. Либерализм — это выражение общества, которое больше не является общностью. Либеральный человек упустил смысл, который заложен в каждом обществе при его возникновении. Он не постиг построения, основывающегося на восхождении личности, которое как построение является общим основанием, но в то же время является естественным обстоятельством. Тем самым оно способствует обмену сил и сохранению единства. Либеральный человек не обратил внимания на высокоодаренных людей, чьи ценности, которые они создают, заимствуются изначально у народа и народу же возвращаются в оформленном виде, так что народ не противопоставляет себя им. Это пример, когда все улаживается само собой. Либерализм — это выражение общества, которое состоит из ничтожных и малоценных частей народа.

Либеральный человек не представляет органическое общество, а лишь расформированное. Уже поэтому он не умеет производить никаких ценностей, которые бы объединяли народ и общество. Либеральный человек только сфальсифицировал ценности, прибегая к ним по настроению, или же оставляя за собой, как, например, «образование которому придается особое значение. Он был тем, кто вызвал ужасное дробление народа, дыры от которого сейчас зияют между представителями одной и той же нации. Льстивая апелляция к народу должна была выдать либеральному обществу охранную грамоту, которая разрешала творить произвол. Либеральный человек выдвигал лозунги о демократии, так как надеялся, что народ, согласившийся с ним, в основной массе поддержит его требования, исполнения которых он требовал в качестве особой привилегии для себя.

Но народ полностью безразличен либеральному человеку. Либерализм — это партия карьеристов. Он — партия промежуточной прослойки, который понимает, что надо втиснуться между народом и отбором, который народ осуществлял сам в себе. Но если народ хотел остаться нацией, то этот процесс отбора должен был проходить не формально, а творчески. Приверженцы этого промежуточного слоя пропускают развитие нации и вторгаются в нее как инородное тело. Они чувствуют себя индивидуумами, которые никому не обязаны, а меньше всего народу. Они совершенно непричастны к его истории. Они не разделяют его традиций. Они не сопереживают его прошлое. Они не имеют даже честолюбия во имя будущего. Они ищут только пользу в своем настоящем. Их последняя идея направлена на огромный Интернационал, в котором будут устранены и полностью уничтожены все различия между народами, языками, расами и культурами. Они мечтают о народе, о большой семье братьев, которая будет состоять из интеллигенции всех народов, из всех научных и естественно-моральных величин Земли, которая будет правиться этими крупными специалистами. В целях этого Интернационала будут использоваться национальности, а при необходимости будут прибегать к национализму. В зависимости от обстановки будет использоваться и пацифизм, и милитаризм. Они будут прибегать ко всем средствам, которые могут служить их целям, так как они используют конъюнктуру только в своих интересах. Их скепсис спрашивает: «Во имя чего мы живем?» Их цинизм отвечает: «Только для того, чтобы жить!» Итак, они живут, дабы создавать средства, чтобы иметь возможность жить.

Этот космополитичный, безальтернативный, безответственный и безапелляционный либерализм, который был оправдан интеллектуалами, считался самым успешным средством для развязывания чудовищной мировой войны, которая должна была послужить его всемирному делу. Ставший националистическим либерализм коварно воспользовался в собственных целях противоречиями между народами. При помощи понятий он стравил их на погибель.

Подозрение, под которое попадает либерализм, основывается на обмане, который он совершал, манипулируя идеями, дабы отстоять свои интересы. Чтобы обосновать свои методы, он злоупотреблял рационализмом. Чтобы найти своих сторонников во всем мире, он направлял свою идеологическую пропаганду. Он разведал в политических сферах, что лозунгами о свободе можно прекрасно увлечь людей и даже целые народы. Но то, что сегодня является подозрением, завтра станет обвинением.

Подобный либерализм имелся во все времена. Это зависело от стремления каждого стать индивидуумом, даже если он являлся ничем. Каждый человек, который больше не чувствовал общности, являлся либеральным человеком. Его общечеловечность являлась либеральной. Его единственной сферой была самовлюбленность. У консерватора, который несет на себе ответственность за святое дело, есть самоотверженность — это дело не умрет вместе с ним. У либерала, который уверен, что его дело — это он сам, есть только эгоизм: после меня хоть потоп. В противоположность консерватизму, который всегда опирался на силу человека, либерализм строится на человеческих слабостях. Он стремится провернуть трюк, как из слабости можно сделать силу. Он доводит до конца этот фокус, как один может жить за счет другого, скрывая эту уловку идеалами. На этом строились его расчеты. На этом они вновь строятся в данный момент.

Подобный либерализм менял свои формы в зависимости от собственных интересов. Он изменял свои формы в соответствии с целями, которые диктовал его индивидуализм, в то время как его интеллектуальность предоставляла ему в качестве средств понятия. И он всегда являлся страшной силой.

V

Либерализм подорвал культуру. Он уничтожил религию. Он разрушил Отечество. Он был самоубийством человечества.

Первобытные народы не знали либерализма. Для них мир — это единое переживание, которым человек делится с человеком. Они обладают природным чутьем, инстинктивно понимая, что существование — это вечная борьба, в которой объединяются все, кто может, против тех, кто им хоть как-нибудь угрожает.

У государственных народов либерализм всегда подавлен. Они защищались от него отношениями, которые защищали их политическое существование. А если в истории появлялся человек, который менял заданное направление, то он повторно втягивал его в формы, к которым данный народ был восприимчив и которые соответствовали его традициям. У государственных народов даже революции были подчинены определенным догмам, которые опять же пытались создать обязательные учреждения. Эти нации оставались государственными народами до тех пор, пока их люди жили в духе непрерывности. Из этого духа они черпали силы к сохранению, которое казалось им плодом, зависящим от них самих.

Но народы общества и нации, которые перестали быть народом, предоставили либерализму место, которое они требовали для себя. Сверху донизу они оставались лишь массой. И они создали прослойку. Это больше не была прослойка, которая предшествовала и собственным примером создавала государство. Это был слой, который подталкивал к разрушению государства. Это был опасный, бесцеремонный, сомнительный промежуточный слой, который выдвигался вперед. Результатом этого стало господство клик, которые состояли из людей, связанных общими интересами, и которые умели скрывать эти интересы. Они охотно называли себя самыми лучшими. С поразительной наглостью они претендовали на это название, хотя сами состояли из переселенцев, нуворишей, бывших заключенных и выскочек. Им было все равно, черпать ли понятия из феодальной или из радикальной идеологии, главное, чтобы они могли скрасить и скрыть их незаконные притязания, их обогащение, их новые привилегии. Они, конечно, охотнее согласились бы стать аристократией, но эффектнее и эффективнее было называться демократами.

Греция погибла из-за этого либерализма. Поймем ли мы, наконец, что опасные литературные труды, появившиеся на античном небосклоне, которые привели к появлению либеральных людей, способствовали закату эллинской свободы? Они появились не случайно. Они прибыли из греческого Просвещения. Софист, который принимал без какой-либо проверки Просвещение, едва ли заявил бы, что извлек принципы индивидуализма из атомизма философов. Это были слова софистов, которые учили людей тому, что они и есть мера всех вещей. Это был тот же Протагор, который обосновывал индивидуализм и в то же время придерживался релятивизма: «Противоположные утверждения в одинаковой степени истинны». И это считалось вполне нравственным. Не правда ли, нет никакой общей истины, а только особая, которая зависела от точки зрения того, кто знает правду? Но как быть, если человек придерживался двух точек зрения? В зависимости от выгоды, которую он хотел получить, придерживаться одной из них? Не было создано никакой двойственности, которая бы сводила воедино одну и другую позицию. Была создана трудно постижимая относительность, которая придавала вещам так много сторон, что они не могли обладать ими, а только проецировать их. Не хватало только метода. Но его представили философы. Вновь это был тот же самый Протагор, который как софист описал искусство речи, которое могло сделать победоносной достаточно слабую вещь. Считалось, что и это было нравственным. Не правда ли, мы должны лучше понимать слабую сторону, которая может привести к словам, принесшим победу? Но очень скоро сформировалась практика, которая благодаря риторике делала победоносными плохие вещи и стороны. Когда это требовалось, она выворачивала все наизнанку. Не случайно софисты были не просто оплачиваемыми, а самими высокооплачиваемыми среди греческих философов. Из своих идей они извлекали деньги. Материализм воззрений всегда ведет к материализму образа мыслей. Это очень по-человечески. Но это так.

Все это ощущалось как прогресс. Но все же это было разложение. Процессы имеют обыкновение повторяться. Верующие в разум, провозвестники Просвещения, податели прогресса в первом поколении обычно являются великими идеалистами, добросовестными эмпириками и доброжелательными моралистами, которые убеждены в значимости их познаний, так же как и в важности их благодеяний, которые они оказывают человечеству. Но уже во втором поколении возникает зловещая и весьма характерная связь между материалистическими воззрениями и их нигилистским толкованием. В один момент фокусники повернули исследования атомистики и атомизации общества. С быстротой фехтовальщика они сменили рефлексию на диалектику, в которой мог утвердиться индивидуалистичный человек, который, потеряв опору, стал центром собственной Вселенной. Индивидуализм не имеет никакой подъемной силы.

Первоначально софисты не были политиками. Но они вызвали распад, разложение. Если их касалась государственная жизнь, то они сами были скорее аристократами, нежели демократами. Они ведь были гражданами мира, которые предпочитали жить в Афинах, в городе образованности, всяческих умственных и чувственных наслаждений, в городе величайшего греческого самообмана, крайней политической глупости и национального предательства. От софистов можно провести линию непосредственно к эпикурейцам. Конечно, она проходит до эллинистического рассеяния, в котором эллинистический человек, пожалуй, все еще почитался за свое прошлое, но был презираем за свое настоящее.

Только стоики вернули людям их человеческое достоинство. Только стоики вновь сделали человека ответственным за свои мысли и деяния.

Артерией, по которой текли эти мысли, был Рим. Подобные идеи сопровождали каждого римского офицера. Они вдохновляли еще последних римских императоров. Это был город, принадлежавший государственному народу.

VI

Место возникновения современного либерализма находится там, где индивидуум вырвался из средневековых обстоятельств. Затем либералы говорили: освободил себя от них. Но это свободомыслие оказалось обманом.

Те обстоятельства были успехом. Это были церковные, государственные и, наконец, готически структурированные обстоятельства, благодаря которым на тысячелетие было отложено античное разложение. Это были огромные заслуги, которые во время Средневековья означали то, что позже стали называть прогрессом, подразумевая вещи гораздо меньшего масштаба. Люди твердо придерживались условий, которые сами же и создали, и они создавали эти условия, так как твердо придерживались их. В этих условиях они достигали более высоких результатов. Они стремились ввысь. Средневековые факторы были могущественнейшим фундаментом для могущественнейшей действительности. Никто в просветительном духе не говорил о свободе. Тем не менее свобода, которой люди творчески обладали, была чудесно поднята ими до такого достижения, как воля к действию.

Но за этим могучим временем последовало распущенное поколение. Сначала индивидуализм усилил центр, которым человек обладал в тех обстоятельствах, центр, которым стал он сам. От гуманизма он получил осознание своего собственного человеческого достоинства. В эпоху Возрождения он получил индивидуалистичный образ жизни, его пределы, его формы, его классические манеры. Люди эпохи Ренессанса получали из классической литературы древности силы, в которых, как полагали, они нуждались как в образце. Эпоха Возрождения как некое воссоздание стала последней попыткой, предпринятой людьми, полными уверенности, что они должны иметь основания, дабы их жизнь не распалась. Люди остаются созидательными так долго, пока созидательным остается их народ. Но теперь люди создали общество, которое обособилось от народа. И, наконец, от избытка жизни осталась только жажда развлечений. Монументальное искусство постепенно уступило место декоративности. А мышление полностью устремилось по универсальному пути и проложило специфическую колею, где в узком конце тоннеля больше не находился рассматриваемый космос, а стоял эксперимент, а возможно, и просто статистика. Люди этих столетий приходили к разнообразным химическим, физическим, математическим, астрономическим и, наконец, социологическим результатам. Но они не обрели силы познания, сколько бы интеллектуальных усилий они ни прилагали, все их результаты были только ознакомлением с маленькой частичкой природы. Они превратили их в самоцель, благодаря которой мозг мог непосредственно пролить свет на мнимую истину. Они назвали это Просвещением.

Человек был предан своему разуму. А разум был предоставлен сам себе. Он отменил открытия посредством опыта. Он больше не расспрашивал. Он только наблюдал. Он больше не извлекал догматических выводов, как это делала вера. Он больше не делал провидческих выводов, как это делали мистики. Он не извлекал даже идеалистических выводов, как это делал гуманизм. Он приходил только к критическим выводам. «У идей нет никакой собственной природы». «Нет Бога». «Человек не свободен». Это были громкие отрицания. И это были — ха! — открытия! Он не видел, что сталкивался только с названиями, в то время как сами явления продолжали существовать. Он не предполагал, что по мере познания мир будет становиться все чудеснее и чудеснее. Он не говорил себе, что перемещается лишь по поверхности вещей, отказавшись проникать в их суть, которая оставалась совершенно непостижимой, и что он вообще больше не заботится об этом.

Однако человек Просвещения руководствовался характерным для него высокомерием разума и требовал права отказаться от последних обязательств. Он освобождал себя. И он отказался от них. Он не обращал внимания на последствия. Он сам предоставил жизнь своему перегруженному разуму. Он знал, что делал. Или он не знал? Он поступал благоразумно. Или он так не поступал? Об этом мы должны спросить у либерализма, который, как партия всех просветителей, возьмется за оправдание Просвещения.

Среди открытий разума было и самое роковое — человек не был свободен. Это напрашивалось. Разум, еще владевший рассудком, полагал, что этот независимый человек чересчур крепко втянут в государственные обязательства. Поскольку человек был биологически зависим, то требовалось, чтобы он был свободен не только индивидуально, но и политически.

Данный вывод обладал не только приметами глупости, присущей предвзятой точке зрения, но и чертами целенаправленной дезориентации. Она имела все признаки либерализма, который позволял протекать любому разложению и сносил любые противоречия, если только лозунги свободы оставались неприкосновенными.

Либерализм начался с фальшивого понятия свободы, которое он уже извратил, когда создавал. И он закончился вместе с этим фальшивым понятием, которое он использовал и впоследствии, но тогда он не столько защищал свободу, сколько занимался поиском выгоды.

В этом кроется ошибка людей.

И некоторые преступления.

VII

Просвещение было делом Запада.

Оно было делом Англии и Франции, а также с некоторыми оговорками делом Германии.

Англичане всегда говорили о свободе. Но действовали во имя собственной свободы против свободы других. Они рано развили свойственный им образ мышления, который основывался на подмене понятий и дел, о которых шла речь, из коих можно было извлечь некую пользу.

В этом не было никакого лицемерия. Только действовало как лицемерие. Да, там можно было найти удивительную наивность, которая проистекала из свойственной англичанам беспощадности при ведении дел. Однако английское сознание ничего не знало об этом. Английская жесткость была глупой. И очень часто она проявляла высшую благоразумность, чтобы быть такой глупой.

Из подобного способа мышления, целесообразно подменяющего точки зрения в зависимости от того, шла речь о чужих или собственных целях, проистекала воля, которая позволила в итоге выработать английскому народу особую практичную логику. Макиавеллизм еще со времен Возрождения стал проникать в английское сознание, которое было слишком повелительным, чересчур безусловным и бесцеремонным, чтобы довольствоваться сравнением уловок и насилия. Макиавеллизм был энтузиазмом. Выражением разочаровываемого и почти безнадежного патриотизма. Практичная Англия заботилась прежде всего о том, чтобы были готовы средства к применению теории. Когда возник вопрос, что такое свобода, Гоббс дал ответ: свобода — это власть. Это был ответ реалистичного политика, позитивиста, первого тори. Вместе с Гоббсом Англия защищалась от Просвещения. Здесь Просвещение предохранялось само от себя. Теперь английские мыслители могли безопасно предаваться своим либеральным рассуждениям. На вопрос, что собственно является властью, англичанин, в котором находится и политический имморалист и политический моралист, ответит; власть — это право. Без этого ответа совесть не позволила бы спокойно спать вигам, а так они могут не волноваться. А если власть не права, или она даже предшествует праву, то в этих условиях не прекращает ли право быть правом? Итак, англичане утверждали собственное право, не считаясь с правами других. Подобный способ мышления казался англичанам всегда само собой разумеющимся. Правильно или не правильно, в конечном счете это всегда вопрос благосостояния страны, чья воля ее людей нуждалась в политической власти.

Идеология национал-большевизма прямо ссылается на философию Георга Гегеля

Жозеф Артюр де Гобино (1816–1882). Французский писатель и ученый, в своем основном труде «Опыт о неравенстве человеческих рас» (1853–1855) положивший начало современной расологии

Портрет Ф.М. Достоевского.

Картина художника В.Г. Перова, 1872 г. Увлечение Достоевским на всю жизнь заложило в душу Мёллера любовь к России

Фридрих Ницше. Мёллера глубоко потрясли книги философа- соотечественника. Работу немецкого мыслителя «Так говорил Заратуштра» он- называл «величайшей книгой столетия», а самого Ницше — «величайшим из всех психологов»

Детлев Фридрих фон Лилиенкрон, близкий ницшеанским идеям немецкий поэт, стоявший, по выражению ван ден Брука, «на продвинутых позициях, которые свободны от морали психо-физиологического понимания человека»

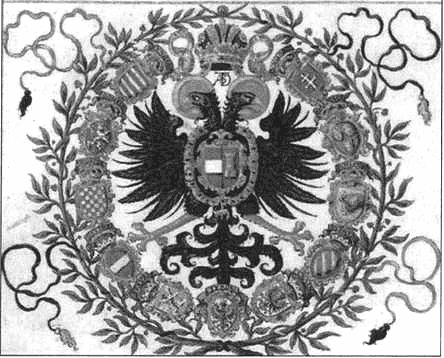

Герб императора Священной Римской империи из династии Габсбургов, 1605 г.

Священная Римская империя в 1705 г. Карта «Германская империя» работы Николя де Фера, 1770 г

Отто фон Бисмарк (1815–1898)

Канцлер Отто фон Бисмарк, военный министр Пруссии А. Роон, начальник генерального штаба Г. Мольтке

Карл Либкнехт (1871–1919), один из основателей КПГ

Активный деятель Коминтерна Карл Радек. Портрет из газеты «Роте фане» («Красное знамя»)

«Конец этой системе». Плакат Коммунистической партии Германии (КПГ),1932

Антанта. Открытка 1915 г.

По заключении Версальского мирного договора, 1919 г. На фото слева направо: премьер-министр Великобритании Д.Алойд Джордж, премьер-министр Италии В.Э. Орландо, премьер-министр Франции Ж. Клемансо, президент США В. Вильсон

листовка IIIРейха, обращенная к солдатам и офицерам Красной Арми

Фригия — местность в Малой Азии, где во II в. н. э. в рамках монтанизма — одного из направлений в христианстве — возникло представление о Третьем Царстве (нем. — Третий рейх)

Матиас Эрцбергер — депутат рейхстага от левого крыла католической партии, министр финансов Германии после Первой мировой войны. Убит националистами

Вальтер Ратенау — известный германский предприниматель, политик и дипломат начала XX в.

Леонардо да Винни. Автопортрет, 1513

Данте Алигьери. Картина художника Сандро Боттичелли, ок. 1495 г.

«Для нашего германского сознания было бы приятнее, чтобы в жилах Леонардо и Данте текла немецкая кровь, но мы определенно знаем, что… эпоха Возрождения была и остается исключительно романским порождением»(М. ван ден Брук)

Провозглашение Германской империи в Версальском дворце под Парижем в 1871 г. Картина художника А. Вернера

Вильгельм II, последний император Германской империи, с генералами

Берлин. Ноябрьская революция, 1918 г.

Совет солдатских депутатов, Санкт-Петербург. Советская идея, Реализованная в России после революции, нашла свое выражение в Германии в виде солдатских и рабочих советов

Герб Веймарской республики

Почтовая марка Веймарской республики, 1930 г.

Капповский путч 1920 г.

Фрайкоры, немецкие добровольческие корпуса, входят в город

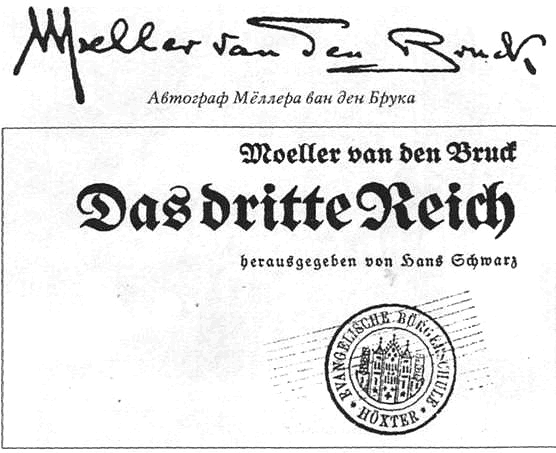

Титульный лист книги «Третья империя» Мёллера ван den Брука

Газета «Gewissen» («Совесть»). Печатный орган Ринг-движения

Если требовались еще обстоятельства, то они находились в исключительности, с которой английское мышление обратилось к принципам утилитаризма. Утилитаризм стал форменной английской национальной философией. При помощи утилитаризма можно было прежде всего обосновать прогресс, который был любимым понятием Просвещения. Однако этот прогресс был особенно выгодным, если приносил выгоду себе и доставлял убытки остальным. При помощи выгоды можно было оправдать любой оппортунизм, любую беспринципность, которую можно было вновь возвести в ранг принципа. Английская партийная жизнь была по меньшей мере выгодна потому, что она позволяла отдельным личностям и группам изменять своим принципам всякий раз, когда это казалось выгодным, однако сохраняя на словах верность партийным позициям, которые по-прежнему усердно отстаивались. А парламентаризм, который с такой податливостью приспособился к подобной партийной жизни, продолжающей существовать в Англии до сих пор, похоже, был изобретен только для того, чтобы иметь в любой момент конституционно-правовую возможность замаскировать суровые меры либеральной двузначностью.

Английский либерализм первоначально был очень правовым, он считался очень честным, громким и чистым. Английские вольнодумцы сформулировали в итоге понятную всем аллегорическую, почти гигиеническую формулу английскости: свобЬда, правда и здоровье! Мысль о равенстве, тем более братстве, никогда бы не пришла англичанину в голову. Но даже эти требования либерализма он считал возможными до определенных границ. Он исходил из того, что английская действительность была жестока и безжалостна. Англия могла позволить себе лишь некоторые трактовки свободы. Англия всегда терпела правду настолько долго, насколько было возможным сохранять перед обществом хорошую мину. Эта страна с небрежностью приняла пауперизм, ведь бедность, в которой она пребывала, касалась лишь тех социальных слоев, которые не могли быть опасны государству. Английские либералы молчали об этом, пока все-таки не возникла реальная угроза. Английские либералы были всегда добросовестными и доброжелательными людьми. Но кроме этого они являлись большими глупцами, взрослыми детьми, которые охотно прибегали к симуляции. Когда Бентам поднял утилитаризм до уровня системы, тогда он воистину предавался самообману, что эгоизм, который выводил из стремления к извлечению выгоды, понимается правильно, если он ведет к общему благу. Это было либеральным отупением, которое приветствовало любую идею, если слово «свободный» было вдвойне приятным, когда оно являлось синонимом «полезный». Но, однако, психология английского утилитаризма была очень близка Бентану, если он описывал, как извлекать выгоду из воздуха, если он трактовал честь, совесть и самоотверженность только с точки зрения человека, если он говорил, что его собственная теория призвана урегулировать «эгоизм». Но вместе с этим он воспринимал эпикурейскую линию, которая всегда шла параллельно стоической. Эта направленность создала самоощущение трезвой добродетельности всей нации сразу, а каждый политизированный англичанин почти с садистской радостью стремился «урегулировать» в мире английские интересы. Но она также создала невозмутимую силу — холодную и жесткую, почти бессмысленную самоуверенность, которая никогда не отрицала своей ограниченности, но которая шла всем на пользу, которая защищала нацию от потрясений, а также от изнеженности.

Англичане не замечали, что в той исключительности, которую они придавали утилитаризму, крылось их самообвинение. Порой это приводило к английской справедливости, которая определялась не выгодой, а обстоятельствами. Во время войны против Америки Бурке имел мужество заступиться за американцев. Но Бурке был консерватором. Эта английская справедливость скорее всего была уделом тори, а не вигов. Когда сегодня говорится об отмене, английский либерализм, который осуждает Версальский мир, вероятно, не вполне политически серьезен, так как данный приговор существует только на словах. Асквит очень трогательно жаловался на то, что мирный договор был заключен именно подобным способом. Он также красноречиво сожалел, что его партия не знала раньше, как будет заключен этот мир. В противном случае она добивалась бы другого результата, нежели того, который был достигнут. Но эта словоохотливая маневренность лишь свидетельствовала о ненадежности либералов, которые не допускают даже мысли приложить все усилия, дабы не довольствоваться полученным результатом. Вместо этого они вновь демонстрируют убеждения, спокойно позволяя извлечь из этого выгоды.

VIII

Французское Просвещение имело более интеллектуальные корни. Они крылись уже в средневековом рационализме, в казуистике парижской схоластики, в учении о двойной идеологической и философской правде. Но как мировоззрение оно прибыло из эпохи Возрождения, до тех пор скепсис французов обладал ухоженной грациозностью Монтеня или совершенной безвредностью Рабле. Они оставались на остроумно-мудрой поверхности, на которой играли собственными наблюдениями. Однако именно гуманизм привел к тем роковым недоразумениям, которые вызвали в конце концов революцию. Человеческое достоинство предполагало права человека! Немецкое и прусское Просвещение, прошедшее от Лютера до Канта, хотя бы проявляло некоторую заботу о том, чтобы закрепить в сознании людей мысль об обязанностях.

В эпоху Ренессанса бытие было исполнено страстей. Могущественнейшие люди придавали форму жизни, а политика определялась инстинктами, которые уже изживали себя. В итоге Макиавелли, гнусный и прекрасный, преступник от патриотизма, наполненный честолюбием за Италию, но при этом совершенно честный и не либеральный человек, написал учебник. Но тогда людьми овладело переутомление. Чувственность, которая была растрачена на Юге, сохранилась на немецком Севере. И мы видим, как она оживала в сангвиниках барокко, в идеях Лейбница, в великих курфюрстах и великих архитекторах. А западу с его жирными и тусклыми королями, с его пританцовывающими и подшучивающими философами от разума достался только эпикурейский эрзац. И французы сразу же стали претендовать на это. Если эпоха Возрождения открыла человека как микрокосм, то Просвещение открыло его как материю. Теперь оно использовало любой повод, дабы показать, что человек не свободен. Из этого посыла извлекался вывод, который навсегда останется памятным в силу своей нелогичности, что человек должен быть политически свободен. Наряду с этим открытием независимости последовало и другое. Тот самый несвободный человек все, что он делает, он делает из корысти. Вольтер в категоричной форме называл корысть «средством для нашего сохранения». И он же говорил: «Она необходима нам, она нам дорога, она дарит нам удовольствия, но ее надо скрывать». Последнее больше всего заботило либерализм. Он вновь и вновь выдвигал понятия, среди которых человечность была на первом месте. А для тех случаев, когда либерал имел какие-либо основания скрывать какие-либо вещи, которые, однако, нельзя было скрыть, то он обеспечивал себя принципом, который сам же и вводил в оборот — «все понявший» значит «все испортивший».

Англичане положили в основу человеческого достоинства их самочувствие. Французы — их самодовольство. Более живая и страстная нация не довольствовалась рассудительной и разумной выгодой, которую Англия смогла извлечь из применения либеральных принципов. Англичане соблюдали их безмолвно и выгодно, но так, чтобы не подвергать их опасности. Французы же хотели поиметь от следования этим принципам еще и славу. Они жаждали быть нацией, которая придала историческое великолепие этим новым понятиям. Они стремились придать сухому материалу остроумного блеска, который они считали национальным талантом. Поэтому они противопоставляли себя серьезности английского Просвещения. Так делали Монтескье и Вольтер во время своих поездок в Лондон. Они жаждали шумной основательности, которая бы принадлежала всему миру, которая бы заставила заговорить о Франции и все люди обратили бы свой взор на Париж.

Просветители стали жертвами своего же Просвещения. Его жертвами стало дворянство и духовенство, двор и салоны, даже сам король. В этих кругах, уже давно пресытившихся удовольствиями, общее человеколюбие рассматривалось как новое развлечение. Они обнаружили для себя простого человека. Его воспринимали гораздо лучше, нежели он был на самом деле. Так как это было связано с финансами страны, то они занимались экономическими учениями. Но так как это было связано с их собственными финансами, то они к тому же занимались спекуляциями. Теперь экономическое обучение затмило даже классическую учебу, Тем временем государство выполнило одно за другим все требования, высказанные Монтескье и Вольтером, будь то свобода торговли хлебом или свобода печати. Повсюду слушалась лесть в адрес третьего сословия, хотя оно того не желало и не заслуживало. Очень редко разум приводил к более сильным опустошениям мозгов, нежели это произошло в просвещенной голове французского народа. То, что он делал, он делал против самого себя. Но он делал это, так как был либеральным. Он начал с прав человека и безграничного господства либеральных государственных идеалов, которые превратились в революционные государственные идеалы, которые устранились от того третьего сословия, а затем вырезали его, успев сообщить, что оно обладало особыми человеческими правами. Число аристократов, которые, подобно герцогу Ларошфуко, способствовали умственному оживлению нации, или которые, подобно герцогу Сен-Симону, исходили из прогрессивного направления мысли, было несоизмеримо. Остатки дворянства тонули в наивности и простодушии. Придворные склонялись перед литератором. Офицер не значил ничего по сравнению с академиком. Гордое французское дворянство изнежилось, поглупело и стало нелепым, следуя литературной моде в стиле рококо. Оно перестало быть благородным, превратившись в женоподобное, изукрашенное и неестественное. Это было то самое дворянство, которое после позорного поражения разбежалось от Россбаха и которое при Кобленце вело себя крайне недостойно.

Во Франции было хорошо, пока революция, наконец, не всколыхнула новых людей. Это была другая раса. Тогда они ощущали себя именно так. Еще Монтескье говорил об отцах нации, которые в свое время жили по ту сторону Рейна. Но уже Вольтер насмешливо спрашивал, не получится ли так, что французы происходили скорее из бедной галльской семьи. И теперь Зейс требовал, чтобы внуки франкских завоевателей вновь охотились в немецких лесах. Цезарь был абсолютно прав, когда подчеркивал рискованные качества галльского населения. Революция вновь выявила их непредсказуемость, их нерешительность, а также самонадеянность. Очень скоро сформировалось новое национальное самосознание. Оно было жестоким и животным. В нем было нечто от когда-то существовавшего национального культа друидов. Французы, кажется, только и ждали, чтобы Руссо провозгласил идеи суверенитета. Теперь же этот суверенитет выплеснулся на улицы, чтобы «принудить быть свободным» каждого француза, который не хотел подчиняться общей воле. «Народ не ошибается». Ирония истории заключается в том, что первыми жертвами этого народного суверенитета стали жирондисты — либералы от революции, которые хотели установить «республику добродетели». Среди 17 статей человеческих и гражданских прав, которые были позаимствованы из американской конституции, наряду со странным образом понятой свободой стояло совершенно недвусмысленное понятие, которое французы не смогли бы выдумать и которое не имело срока давности. Это была собственность. Они подразумевали не ту собственность, которую можно было наследовать. Они подразумевали собственность, которую они приобрели себе. Подразумевали собственность, которой прирастала Франция, осуществляя революции во имя свободы, равенства и братства. Безопасность этой собственности тотчас стала единственной заботой французского либерализма.

Национальному честолюбию французов не хватало только понятия собственности. Французам не хватало честности англичан, которые признавали, что собственность приносила выгоду Англии. Они не развивали философию дивидендов и психологию рантье. Как нация они воплощали собой самых мелочных собственников, но для признания собственности они нуждались в красивых словах. Некоторое время им вполне хватало понятия «добродетели». Но, наконец, они все же решились на свободу. Кондорсе писал в своем манифесте 1791 года: «Французская нация отказывается от всех захватнических войн; она не хочет никогда применять силу против других народов; это наша священная клятва, которая делает наше счастье счастьем других народов». Точно так же во время мировой войны говорили Бутру и Бергсон. Но уже Бонапарт сменил у выбранной для достижения собственных целей нации лозунги. Вместо «свободы, равенства и братства» он дал французам «славу». Как он вследствие этого увеличил собственность нации? Он сделал это совершенно по-иному. Он сделал французов собственниками других стран, добыл им владения в Европе. И опьяненная нация следовала за ним. «Народ не ошибается». Однако все закончилось трагедией, и нация вновь деловито приветствовала Бурбонов.

Она также приветствовала Орлеанскую династию. Она приветствовала потомка Наполеона. Некоторое время казалось, что гражданский король — это самый правильный для нее монарх. Она видела в нем доброжелательного мужчину в круглой шляпе и с зонтиком, который сделал своими доверенными лицами адвокатов и банкиров. Но либерализм не возместил издержки по своим счетам, которые он мог предъявить. В эти десятилетия политическая борьба шла вокруг либерального избирательного законодательства, которое должно было гарантировать средним слоям право выбирать и быть избранными. Эти права надо было обеспечить как некие «права человека». Либерализм использовал годы реставрации, чтобы осуществить этот замысел. Чтобы победить, он устроил июльскую революцию. Затем он устроил февральскую революцию. Он создал третью республику. Цель же всегда была одна и та же. Вновь и вновь создавать при помощи общественных слов вполне определенную власть, которая бы служила отдельным личностям, которые намеревались использовать ее ради получения выгоды. Ради этой цели либералы были готовы договорить с клерикалами. Ради этой цели либералы были готовы стать националистами. Чтобы скрыть действительные движущие силы французской политики, всегда хватало и красивых слов, и разумных доказательств, и ораторских уловок. Многословно, в вечной взволнованности, которая расхваливала и превозносила все французское, заверяли собственный народ, как и все другие народы, что Франция служит только делу «человечества». Думали ли мы о Гамбетте, Буланже и даже о Клемансо. Все они использовали такие же слова, присущие декларативному либерализму, постоянно ссылающемуся на права и свободы, но в то же время приукрашивающему собственные цели. В подобных словах нуждался также Пуанкаре, человек с тщеславной физиономией великого гражданина, который приложил руку к развязыванию мировой войны, но сбежал от нее при первой же опасности в Бордо, а позже играл роль невозмутимого деятеля. Он тоже использовал эти слова и знал, что лжет. Но цель оправдывает средства, а понятия выступают в роли средства для достижения данной цели.

IX

В Европе другой либерализм. И совершенно другой либерализм в Германии.

Если на Западе встречаются два пророка, то они знают, что такое либерализм: политическая уловка, при помощи которой удалось обмануть или по крайней мере использовать поднявшееся общество третьего сословия, все еще остающееся раздраженным, но все продолжающее оставаться раздраженным и докучливым народом, наивно поверившим в обещания 1789 года. Пророки знают, что такое свобода. Это заглавное слово, которое придает притягательную силу лозунгам о человеческих правах. С этим словом восставшие массы отводились от опасных баррикад и направлялись к безопасным избирательным урнам.

Если все-таки имеется отсталость немцев, то они в этой связи ничего не заметили, ни политически, ни психологически. Они считаются отсталыми, поскольку не являются Западом, но они не осознают, что они не являются таковыми, что их сила, превосходство и будущее связаны с Центральной Европой. Вместо этого Германия испытывает иллюзию, будто бы у нас должны проводиться в жизнь все идеи западноевропейцев, будто бы мы должны подражать западноевропейским учреждениям, пока мы не сможем занять достойное место в цивилизованной истории, и пока мы не будем как равные в кругу либеральных наций.

В итоге мы тоже пошли путем либерализма. Мы пошли не за выгодой, не к нашей славе, а к нашей погибели, на что указали последствия нашего крушения. Запад торжествовал в очередной раз. Англия избавилась от конкурента. Франция живет за наш счет. А вместо «прогресса» мы получили разрушение. Могла наша простодушная натура найти более страшные доказательства того, что либерализм не являлся нашим путем? Но мы следовали им. Следовали последовательно и принудительно. Мы шли этим путем, так как подразумевали, что он являлся общей тенденцией в человеческой культуре. Мы следовали им со всей немецкой основательностью. Мы верили, что нам предлагают этот путь как людям двадцатого столетия, а возможно даже девятнадцатого. Мы как социалисты все время взирали на Запад, но видели, что социализм и либерализм являются мировоззренческими противоположностями, политическая реализация которых может закончиться лишь исчезновением либерализма. Как социалисты, мы не видели, что только тогда, когда мы не воспримем либерализм в Германии, появится возможность все-таки осуществить социализм. Несмотря на различия, социализм и либерализм объединяла оппозиция в отношении немецкого государства. Немецкий либерализм было достаточно глуп, чтобы подготовить социализм, в то время как социализм сносил либеральную поддержку. Все это привело к ошибкам, самообманам и ложным демократическим выводам, которые в прошедшее столетие базировались на представлении, будто бы все, что хочет народ, служит интересам нации. Мы не видели опасности, которая могла свести нас в могилу.

И все же мы имели возможность пойти другим путем, нежели путем либерализма, западничества и демократии, которая на самом деле являлась демагогией. Консервативный путь, вдохновленный нашим национальным духом, основывался на наших ценностях, он опирался на все наше устройство, которое не было мертвой традицией, но живой и вновь оживающей. На этот путь в начале века нас направлял барон фон Штайн, который видел могущественную эффективность этого пути в Германии, так как он базировался на фундаменте всей нашей истории. Данное направление могло стать противовесом либерализму, религии разума, обществу индивидуумов, разрушению обязательств и возвышению пресловутого «прогресса». Но консерватизм фон Штайна был оттеснен, и Родбертус не смог смириться с этим. Консерватизм как таковой не отрицал идеи фон Штайна. Он не делал этого хотя бы потому, что фон Штайн являлся «патриотом». Но консерватизм не был в состоянии понять, что существовал человек, который не хотел устанавливать связь между революционной действительностью и прошлым, так как настойчиво стремился в будущее. Впоследствии появились консервативные мыслители, которые прервали это идеологическое направление. Они не были государственными деятелями, а лишь аутсайдерами, которые смирились со своей участью остаться для нации незнакомыми, незамеченными и почти забытыми. Это плеяда ранних консерваторов, начиная от Адама Мюллера до Пауля де Лагарда и Лангбена.