СТАДИЯ ЧЕТВЕРТАЯ

27–28 октября, среда — четверг

За целый день лис не проронил ни слова, даже после полудня, когда Раф, рассердившийся на опасения своих товарищей и полный упрямой решимости доесть остатки убитой им овцы, ушел к озеру и при свете ясного дня чуть ли не полчаса грыз на открытом месте овечьи косточки, а затем, когда стало смеркаться, приволок в пещеру овечью челюсть, дабы догрызть ее уже тут. В конце концов лис молча подполз к Рафу, подобрал маленькую косточку и промолвил:

— Подзакусить, что ли, пока, голубчик. В темноте и на зубок не будет.

— Что ты этим хочешь сказать? — злобно огрызнулся Раф, тем более что от вони, которая исходила от лиса, его давно уже мутило.

— Оставь его, Раф! — поспешно вмешался Шустрик. — Знаешь, мне все это напоминает одну кошку, которая стащила рыбину и залезла с нею на дерево. И ухмылка у нее была широкая, что твой почтовый ящик. Она думала, что на дереве ей ничто не угрожает!

— Ну и что с того? — спросил Раф, невольно заинтересовавшись.

— Ха-ха-ха! — Шустрик запрыгал на месте при этих воспоминаниях. — А мой хозяин стал поливать ее из садового шланга. Но даже тогда рыбина свалилась на землю куда быстрее кошки. — Неожиданно Шустрик посерьезнел. — Знаешь, Раф, тут эти фермеры и белохалатники. Лис прав: нельзя, чтобы нас обнаружили. Если они найдут наше убежище, они выкурят нас отсюда кое-чем похуже, чем садовый шланг.

— Скоро, скоро темнота тебя — хлоп! — выкрикнул лис, словно слова Шустрика расстроили его окончательно. — Попомнишь еще, только нетушки, я тебе не компания. Пошел я. Та ярка на холме — твоя последняя, верно дело.

Сказав это, лис переполз на другую сторону туннеля, так что теперь между ним и Рафом было некоторое расстояние, а затем быстро побежал вдоль стены к выходу и скользнул в темноту.

— Лис! Лис! — завопил Шустрик, бросившись за ним. — Погоди!

Однако когда он добежал до выхода, в сумерках уже ничего не было видно. Поднимался ветер, набирая силу на высотах Телячьего Уступа, он завывал в узком ущелье, посвистывая в болотном мирте и в траве унылой пустоши. И в голове у Шустрика послышалось некое пение, быстрое и пронзительное, — так поет засевший в кустах вьюрок. Глядя на угасающий в бледных небесах свет, Шустрик осознал — и осознал, что знает это давным-давно! — что ветер — это на самом деле костлявый великан, с узким лицом и тонкими губами, высокий, с длинным ножом, опоясанный ремнем, с которого свисают тела умирающих животных: кошка, с вывороченных кишок которой капает кровь; слепая обезьяна, тупо машущая в воздухе лапами; морская свинка, лишенная ушей и лапок, культяпки которых густо смазаны дегтем; две непомерно раздутые крысы, животы которых вот-вот лопнут. Широко шагая по пустоши, этот великан встретил испуганный взгляд Шустрика, но не узнал его. Шустрик понимал, что в эту минуту он стал неким нечто, которое в мыслях этого великана было чем-то вроде мелькающего луча света или песни — если это была песня, — которая то затихала, то становилась громче в раскалывающейся голове Шустрика, а возможно — и скорее всего, так оно и было! — летела сквозь безмолвие пустынной долины от холма к холму. Молча этот великан бросил свою песню, как бросают палку в болото, и Шустрик, повинуясь, принес ему эту палку обратно, зажав ее в зубах.

Сквозь тьму холмов иду-бреду —

О где хозяин настоящий? —

И я бреду в полубреду,

Ведомый сеточкой язвящей,

Ужасен грузовик рычащий,

Повсюду чуждая страна —

Ищу я, пес с башкой горящей,

Пропавшего хозяина.

Шустрик взвизгнул и припал к земле у подножия ветра. А тот взял у него песню, кивнул ему без улыбки и быстро зашагал вдоль озера, только висящие у него на поясе тела животных бились и извивались. Шустрик понял, что припадок у него прошел, и теперь до следующего раза он мог тихо лежать в темноте и раздумывать о том, что станется с ним и Рафом без лиса.

— Чем это ты занимаешься? — спросил Раф, черной тенью маячивший в кустах.

Он уже больше не злился и теперь лег подле Шустрика, встревоженный и подавленный.

— Танцую, как ледышка, — ответил Шустрик. — И свищу, как косточка. Мыши на крыше, небес синева. Было их трое, теперь стало два.

— Псих ты, и только, — заметил Раф. — И башка у тебя дырявая. Прости, Шустрик. Не будем ссориться, не до того сейчас. Пошли в пещеру спать.

Проснувшись, Шустрик вновь почуял запах лиса и услышал возню Рафа в темноте. Прислушиваясь и не понимая, что случилось, он сообразил, что Раф двигается к выходу из пещеры, а на пути у него стоит лис. Едва он собрался окликнуть их, как Раф сказал:

— Я убью тебя. Уйди с дороги.

— Тих, тихо ты, приятель, не кипятись, — успокаивал его лис.

— Раф, куда ты собрался? — спросил Шустрик.

— Умом, бедняга, тронувшись, — напряженным, визгливым голосом сказал лис. — Ровно щенок малой. Я тут пришел сказать, что надо вам делать ноги. Фермер идет, с собаками да с ружьем. А твой-то грит, что он пошел обратно к ить белохалатникам. Ничего, а?

— Раф, о чем это он?

— Я намерен отыскать белохалатников и сдаться им. И ты, Шустрик, меня не останавливай.

— Значит, свихнулся, Раф, ты, а не я. Зачем они тебе?

— А вот затем! Я пришел к выводу, что все мои поступки были направлены к тому, чтобы уйти от исполнения своего прямого долга. Собаки должны служить людям. Или ты думаешь, что я забыл? Нет, не забыл! Но у меня не хватало духу признать это. Зря я тебя послушался, Шустрик. Если им нужно меня утопить…

— Конечно, Раф! — остановил его Шустрик. — Верно, собаки должны служить людям, но не так — не в железном баке! Не белохалатникам!

— Кто мы такие, чтобы судить об этом? Откуда нам знать? Я хороший, добрый пес и совсем не такой зверь, как они думают. И людям лучше знать…

— Верно, им лучше знать, но хозяевам, а не белохалатникам! Им нет дела до того, какой ты там, хороший пес или не очень.

— Ты теперь не собака, ты ярок убивал, — прошептал лис. — Вышибут, голубчик, они тебе внутренности-то. Ладно, двинули, а то в полчаса будете обои мертвые или около того.

— Чем это все кончится? — продолжал Раф, обращаясь к Шустрику. — Сколько мы можем скрываться от них? Надолго ли нас хватит?

— Ты же сам говорил, что мы будем дикими животными. А они так и живут — живут, покуда не умирают.

— Ы-ы! Были, пока не придет темнота. Ну, идете, или я один? Двигать надо.

Неожиданно Раф рванулся вперед всей своей огромной массой, пронесся мимо лиса и выскочил из пещеры. Им было слышно, как Раф гавкал уже на дальнем конце поросшей травой площадки, а потом и ниже, в долине.

Шустрик быстро повернулся к лису:

— Я за ним. Ты со мной?

В блеклом полумраке, царившем в шахте, Шустрик уловил блеск глаз лиса, его настороженный и таинственный взгляд, однако лис не двинулся с места. И Шустрик побежал один.

Верхнеозерный ручей местами довольно широк, и Раф в своем опрометчивом бегстве достиг его берега как раз у разлива, где черная вода, отражавшая лунный свет, ничего не говорила о глубине. Раф отшатнулся и бросился по берегу вниз по течению. Шустрик нагнал его в тот момент, когда Раф готовился перепрыгнуть на другой берег, усыпанный камнями.

— Раф!

Раф прыгнул и тут же ринулся к югу. Шустрик продолжал преследование, время от времени набирая в легкие воздуха, чтобы окликнуть друга. Но тот не обращал на него никакого внимания, верша свой путь вверх по склону Могучего. Шустрик видел, как Раф останавливается и осматривается, словно выбирает, как бы получше спуститься к дороге у озера, которая была хорошо видна и белела в лунном свете футах в девятистах внизу. С превеликими усилиями Шустрик побежал со всех ног и догнал-таки Рафа, прежде чем тот сообразил, что Шустрик уже рядом с ним.

— Послушай, Раф…

Раф резко свернул в сторону, не отвечая. В то же мгновение листья папоротника раздвинулись, и оттуда показалась голова лиса. Было прохладно, из пасти его шел пар, между мелких зубов свисал вываленный язык. Раф удивленно глянул на него и остановился.

— Ты-то здесь откуда?

— Кругом пришел.

— Я же сказал, что убью тебя!

— Убьешь? Морда глупая, тебя ж самого едва не убили. Эк тебе повезло. Всех спас — себя, меня и мелкого нашего, о как!

— Что ты хочешь сказать? — быстро спросил Шустрик.

— Глянь туда, — сказал лис, не двигаясь с места и не поворачивая головы.

Шустрик посмотрел в сторону узкого выхода из ущелья, через который озерная дорога спускалась в долину к ферме «Долгой».

— Туда, туда, взад…

— Что ты хочешь сказать? Я не понимаю…

И тут у Шустрика перехватило дыхание, и он проворно юркнул в папоротники. Примерно в четверти мили выше выхода из ущелья, в том месте, где тропа от «Языка» встречалась с озерной дорогой, к озеру поднимался человек с ружьем. Рядом с ним бежали два черно-белых пса.

— Это, приятель, фермер, — прошептал лис Рафу. — Так что ты там грил? Хошь, чтоб он тебя пристрелил — пожалста!

Неподвижно стоя на открытом склоне холма, Раф наблюдал затем, как человек и его собаки, находящиеся всего в полумиле от него, поднимались все выше и выше по дороге к плотине.

— Раф, тут нет людей, к которым ты мог бы вернуться, — промолвил Шустрик наконец. — Лис прав — они просто убьют нас. Мы ведь дикие животные.

— Однако молодец, что бежал-то шибко. Выскочил…

— Думаешь, этот человек знает, что мы живем в пещере? — спросил Шустрик.

— Можбыть. Про их поди скажи — только я ихнего хитрей. Увидал снизу — и шасть к вам, упредить. Дружок твой, — лис быстро глянул на Рафа, — все бормотал, бормотал во сне. Можбыть, теперь уж не будет. — Он повернулся к Рафу. — А то, приятель, давай и дальше ярок убывать. Твоя сила, моя хитрость — и порядок! Только чтоб не торчал ты поперек холма, что твоя луна в небе.

Сбитый с толку, Раф молча последовал за лисом, будто в трансе.

Именно в эту ночь Шустрик еще более повредился в рассудке, ему казалось, что мир, в котором они теперь бродили, — а может, это лунный свет создавал такое впечатление, — этот мир и есть его изувеченный рассудок.

Частично Шустрик возвращался к реальности, когда спотыкался об острые осколки сланца. Эти черные пластинки лежали тут повсюду, и лапами Шустрик чувствовал их то гладкую и скользкую, то колючую поверхность.

— Где мы?

— Вольный. Это где макушка с рубцом, — коротко ответил лис.

— С рубцом? — переспросил Шустрик, размышляя о том, сколь странно было бы пройтись по собственной голове.

— Там Вольный — вон рубец сверху. А тут каменоломни сланцевые — только в их уж много годов никто не работает. Нету тут людей, только разве пастухи.

— Куда мы идем? — спросил Раф, поглядывая вверх, когда они миновали сланцевые разработки и вновь вышли на открытый склон, где над ними возвышались отвесные скалы Торверского Великана.

Лис резко дернул головой вниз, выхватил зубами большого жука-рогача из-под верескового кустика и пошел дальше, выплевывая на ходу остатки хитинового панциря.

— Плотин тут, знаешь, не одна.

— Ну и что?

— У кого башка ежели на месте…

— Он отлично знает, куда ведет, — успокоил Рафа Шустрик, постоянно пекущийся о сохранении мира между Рафом и лисом. — Не спрашивай его, ему не до тебя, а будешь все время приставать, он подумает, что ты ему не доверяешь.

— Я доверяю ему лишь настолько, насколько он уверен, что я помогу ему набить брюхо, — недовольно заметил Раф. — А вот если я сломаю ногу в каком-нибудь курятнике…

— Мы дикие животные, Раф, — возразил Шустрик. — Что же ему тогда с тобой делать? Помирать вместе, что ли? Какой в этом смысл?

Некоторое время они поднимались по длинному пологому склону, пересекая один узкий ручеек за другим, то и дело вспугивая какую-нибудь примостившуюся под скалой овцу. Вдруг лис, не говоря ни слова, лег на небольшом травянистом лужке, причем сделал это так незаметно, что два пса прошагали два десятка ярдов, прежде чем обнаружили, что его с ними нет. Когда они возвратились, лис посмотрел на Рафа немигающим и ничего не выражающим взглядом, положив голову на вытянутые передние лапы.

— Хорошие дела, а, голубчик? — В его голосе слышалась плохо скрытая насмешка. — Живот, небось, подвело, а?

Шустрик понял, что лис потихонечку пытается внушить Рафу известную мысль. То есть если Раф признает, что голоден (а уж наверняка так оно и есть), то у лиса будет возможность присоединиться к высказанному Рафом желанию остановиться и поохотиться. И если Раф клюнет на это и если у них что-нибудь выйдет не так, то вся вина ляжет на Рафа, а не на него, лиса. Поэтому Шустрик предупредил ответ Рафа.

— Мы не особенно голодны, — сказал он. — Если ты проголодался, то отчего молчишь?

— Вон какие жирненькие овцы! Метки вишь на их? «Ничего у тебя не выйдет! — подумал Шустрик. — Ну да ладно, пусть продолжает».

— Что еще за метки? — спросил он вслух.

— Овечьи метки, пастушьи метки, голубчик. Так они своих от чужих отличают. Не знал? Эти метки вроде как другого пастуха, который с Белесого. Смекнул?

— Он говорит, мол, убивать здесь нам безопаснее, потому как здесь мы еще не убивали, — пояснил Шустрик Рафу. — Не пойму, отчего он не говорит прямо.

— Силы у тебя много, — сказал лис. — Так я тебе скажу, что б я сделал. Помог бы тебе завалить вон того барана.

Убийство заняло у них не менее получаса, ибо выбранный ими баран хердвикской породы оказался сильным, сообразительным и отчаянно сопротивлялся. Когда они приперли его к глухой стене утеса, он сдался далеко не сразу, и им пришлось выдержать нелегкую борьбу с его больно бьющими копытами и лязгающими зубами. Получивший удар в плечо, а потом еще придавленный весом бараньей туши, Шустрик с наслаждением улегся в мелкую воду ближайшего ручья, жадно лакая ее и вгрызаясь в мохнатую овечью ногу, которую Раф отгрыз от туши и принес ему. Мясо было отличным, такого они еще не едали — нежное, сочное и очень вкусное. Шустрик воспрял духом и вновь обрел уверенность. Потом он заснул, а проснувшись, увидел на небе алый рассвет, лежащего рядом лиса и Рафа, который пил воду чуть ниже по ручью.

— Где это мы? — спросил Шустрик, поеживаясь и поглядывая вверх на черную вершину, четко вырисовывавшуюся на фоне бегущих облаков на востоке.

— Возле Грая. Ты не сморимшись? Потому как это ни к чему.

— Я не сморимшись, — заверил лиса Шустрик. — Если только это не то же самое, что тронувшись умом.

Они поднимались еще милю, перевалили широкий гребень и стали спускаться на другую сторону, но тут лис остановился, затем пробежал туда-сюда по травке и наконец повернулся к Шустрику.

— Это Бурый кряж. А вон там Ликлдейл. В нем есть шахты. Сильно глубокие. Там и схоронимся, ежели только наш большак опять не пойдет фокусы откидывать.

Шустрик несказанно дивился, глядя на столь огромное пространство, которое люди, одним им ведомо зачем, опустошили и заполнили скалами, вереском и терновником. Он уже не удивился, когда вновь увидел перед собой вход в глубокую пещеру. Этот вход был точно таким же, как и тот, который вел в оставленную ими пещеру, но не такой ровный и высокий. Совсем выбившийся из сил, даром что поспал на холодном склоне холма, Шустрик последовал за своими спутниками в сухую глубину со стоячим воздухом, нашел себе удобное местечко и снова заснул.

— В аккурат самое, как и у тебя. — сказал Роберт Линдсей. — В аккурат то самое, Деннис, как ты мне грил, самое это.

— Верное дело, собака, — объявил Деннис. — Верное дело.

— Так, так. Другое что и не может быть. Не может. А как подумать, так их небось не одна, а две. Баран-то был молодой, вишь, сильный — матерый, знаешь, баран, так отбивался почем зря, вокруг все кровью обрызгано, и кости-то в ручье, и вокруг покиданы, как у тебя тоже. Тут одной собаки маловато будет.

— От зараза, — в сердцах проговорил Деннис. — Я, слышь, позавчерашнюю ночь, как луна выкатила, ходил к озеру, с псинами и двустволку взямши, все там, слышь, обсмотрел, до самого Белесого, и ничегошеньки не увидал. Ничего, во как.

Он затоптал сигарету и зажег следующую.

— Ну так они, Деннис, оттудова уже, надо думать, ушли. Дальше куда по долине, верное дело.

— Да взялись-то они откудова? — спросил Деннис. — От Пратта, или Рутледжа, иль там Боу, иль еще от Баркета, который у Торвера, никак, слышь, не могли. Я им всем звонил. Чтоб собака сбежамши — нигде нету.

— Есть у меня, Деннис, одна догадка. Не то чтобы там чего, а вот я все думаю. Помнишь, старый Гарри Тайсон — еще прошлым или позапрошлым годом, как дорогу ремонтировали, так он там работал, а?

— Который с Конистона? В этом, как его, центере в Лосун-парке рабочим был, да?

— Он самый. Так вот, он тому дней пять или шесть заходит, знаешь, в бар «Мэноре», который в Брафтоне-то, и грит, что у их с центера две собаки сбегли. Выбрались с клетки и сбегли. Он одному из банковских и скажи, а тот что-то такое грил сегодня утром, аккурат я в банке был.

— А ты, слышь, у него поточней не спрашивал?

— Не, я, вишь, тогда спешил сильно, а потом уж как вышел, тут только и смекнул. Прям как осенило.

— Нам-то, слышь, что с того проку? — заметил Деннис. — Ну, скажут нам в центере, что у их псины сбежамши, ну и дальше что — так они и станут своих псин ловить. Скажут, что не ихние собаки, иль еще что натрендят…

— А вот это у их в аккурат и не выйдет, — проговорил Роберт, пристально глядя на Денниса голубыми глазами поверх набалдашника палки. — Никак не выйдет. Этот центер, он, вишь, государственный, то есть правительству принадлежит, и коли они упрутся и не скажут про собак-то, мы на их тогда депутата натравим…

— И покудова они там с депутатом собачатся, у нас, слышь, еще десяток ярок порежут, — фыркнул Деннис.

Он недолюбливал правительство, а Министерство сельского хозяйства и вовсе терпеть не мог, поэтому одно упоминание об оном сразу дало выход накопившемуся гневу.

— Это, вишь, Деннис, не шутки, владеть собакой, которая режет овец. Это против закону. А государственному учреждению против закону негоже. Неприлично вроде как. Даже самая возможность…

Роберт прилежно читал газеты, а кроме того, был от природы наделен светлым умом и умением взглянуть на вещи с чужой точки зрения, — соответственно, он сразу же смекнул, в каком неловком положении могут оказаться власти, — если, конечно, то, что он краем уха услышал в банке, — правда. Чем больше он раскидывал умом, тем явственнее понимал, что судьба дает им в руки увесистую дубину, которой можно в два счета отдубасить тех, кто изо дня в день дубасит всякий мелкий люд, в том числе и овцеводов, — а именно представителей власти и правительство как таковое. Гарри Тайсон, которого Роберт знал вот уже сколько лет, не был ни дураком, ни пустобрехом. У него и следовало выспросить, что же такое приключилось в Центре на самом деле. Сдержанный и рассудительный по натуре, Роберт не любил открытых перепалок и вступал в них только в самом крайнем случае. Ему и в голову не пришло, что можно, например, просто позвонить в Центр и спросить в лоб, сбежали от них собаки или нет.

Деннис же, напротив, всегда предпочитал действовать напрямик, особенно если вопрос имел непосредственное касательство до его кармана. Длинная череда успехов отучила его бояться. Мысль о том, что надо бы позвонить в Центр, пришла ему сразу.

Мистер Пауэлл зашел проведать обезьяну в цилиндре, пометил, согласно инструкции, на грифельной доске результат — тринадцать суток, — а потом сел просматривать служебные отчеты о курящих биглях и составлять письмо в Комитет охраны здоровья. Он прекрасно понимал всю важность исследований, направленных на разработку безвредных сигарет, исследований, не только занимательных с научной точки зрения, но и, несомненно, полезных для человечества, а потому делающих честь британской науке, соединяющих в себе и Греции славу, и величие Рима. (Император Нерон, к примеру, из чистого любопытства заставлял рабов поглощать огромное количество пищи, а потом производить различные действия, как то: лежать смирно, прохаживаться, бегать и так далее, а затем вспарывал им животы, дабы изучить состояние их пищеварительных органов; к сожалению, подробные отчеты об этих экспериментах до наших дней не дошли.) Конечно, ничто не мешает людям просто бросить курить, но зачем же выдвигать такое чрезмерное требование, если всегда можно придумать что-нибудь более приемлемое, даже если для этого придется поэкспериментировать на живых и отнюдь не бесчувственных меньших братьях? Примечательно, что Комитет назвал эту программу «оптимальным щитом» для человечества, — судя по всему, считая ее куда более оптимальной, чем полный отказ от курения.

Собакам надевали намордники с масками и заставляли их ежедневно вдыхать дым от тридцати сигарет (на одной конференции мистер Пауэлл, блеснув остроумием, заметил: «Везет же им — я не могу себе столько позволить»). По программе эксперимента, через три года собак усыпляли и подвергали вскрытию. Пока что Комитет, честь ему и хвала, с твердостью противостоял вздорным нападкам некой сентиментальной мисс Бриджит Брофи из Движения на запрет вивисекции. Не далее как на днях Комитет заявил следующее: «Массовое курение — один из фактов современной действительности. По мнению правительства, оно пагубно сказывается на здоровье нации. Следовательно, в задачу исследователей входит разработка табачных изделий, которые позволили бы значительно снизить риск для здоровья. Использование животных в научных целях было, есть и будет неразрешимой нравственной проблемой, однако на современном этапе развития науки иного способа удостовериться в безвредности лекарств и бытовых химикатов не существует». Мистер Пауэлл настолько проникся пафосом этой фразы, что даже не заметил (пока эта мегера, мисс Брофи, не ткнула его носом), что табак никак не относится к разряду «лекарств и бытовых химикатов». «Предпринимаются все усилия, — вещал далее Комитет, — чтобы животные страдали как можно меньше, и там, где это возможно, для экспериментов используются низшие виды, например крысы».

— Ловко подмечено, — пробормотал мистер Пауэлл, продолжая перелистывать подшивку. — На самом-то деле крысы очень умные и чуткие существа, только никто их не любит. Жаль, что нельзя достать для этого эксперимента с табаком каких-нибудь гиен или шакалов. Нас бы сразу оставили в покое — никто бы и не почесался.

У его работы, к сожалению, было одно неприятное свойство: любое неосторожное слово могло вызвать взрыв. Приходилось постоянно беспокоиться о том, как бы какая корреспонденция случайно не попала в чужие руки и не была истолкована самым неблаговидным образом. Вообще, если подумать, стоило бы, из предосторожности, предложить доктору Бойкоту назначить личную встречу с представителем Комитета для обсуждения полученных результатов, тем более что при вскрытии последней партии собак…

Тут зазвонил телефон. Мистер Пауэлл так до сих пор и не сумел преодолеть в себе неприязнь к этому аппарату. По его словам, если его что и доставало на этой работе, так это то, что его считали самой что ни на есть мелкой сошкой и поэтому то и дело срывали с места и срочно требовали к очередному начальнику. Вот и теперь, наверняка звонит доктор Бойкот и вызывает обсудить курящих биглей, а он еще не готов. Попытавшись, как всегда, утешиться мыслью, что когда-нибудь он и сам станет Бойкотом, мистер Пауэлл снял трубку:

— Пауэлл слушает.

— Мистер Пауэлл? — послышался голос дежурной с коммутатора.

— Да, это я, Долли. Кто меня спрашивает?

— Это не по местному звонят. Какой-то джентльмен. — (Мистер Пауэлл сразу уловил в ее словах скрытое предупреждение: следите за тем, что будете говорить. К этому приучали всех сотрудников Центра, особенно в разговорах с посторонними.) — Он просит службу информации, но у нас вроде такой нет. — («Не было и не будет», — добавил про себя мистер Пауэлл.) — Вы будете с ним разговаривать? Джентльмен говорит, что хочет узнать насчет собак.

— Насчет каких собак? Что за джентльмен и откуда он звонит?

— Похоже, джентльмен из здешних, мистер Пауэлл. Частное лицо. Вы будете говорить?

«Кто бы это ни был, ей, судя по всему, хочется поскорее от него отделаться, — подумал мистер Пауэлл. — Раз уж беды не миновать, то чем раньше о ней узнаешь, тем лучше. Если сейчас отказаться от разговора, решат, что он отлынивает, и переадресуют звонок кому-нибудь другому. Кроме того, если не ответить, а потом окажется, что разыскивали все-таки его, к нему же звонок в конце концов и вернется. Ну а если звонят не ему — что ж, проведать про чужие дела тоже иногда бывает не вредно».

— Ладно, Долли. Я с удовольствием отвечу джентльмену, если смогу. Соединяйте.

— Ой, спасибо вам, мистер Пауэлл! — («Экий у нее голос жизнерадостный», — подумал мистер Пауэлл.) — Щелк. — Соединяю вас с мистером Пауэллом, сэр. — Щелк. — Говорите! — («Знал бы я, что говорить!»)

— Доброе утро, сэр. Моя фамилия Пауэлл. Чем могу помочь?

— У вас собаки сбежамши?

— Э-э… простите, а с кем я говорю?

— Выльямсон моя фамилия. Овцевод с Ситла, Даннердейл. Так собаки-то от вас сбежамши?

«Ччерт, как в плохом романе, — подумал мистер Пауэлл, который вообще-то питал слабость к приключенческой литературе. — Пошло-поехало!»

— Э-э… Не могли бы вы объяснить поподробнее, мистер Уильямсон? То есть почему вы решили обратиться именно к нам и все такое.

— Что ж не объяснить. Тут, в Даннердейле, овец, слышь, режут, уже штуки три или четыре. Другие какие фермеры тоже думают, что псы чужие приблудились. Вот я вас, слышь, и спрашиваю — не от вас ли сбежамши, вопрос-то, кажись, простой.

— К сожалению, мистер Уильямсон, я не могу вам сейчас ответить, но я…

— Тогда, слышь, сыдиняйте меня с тем, кто может. Вы что ж, слышь, не знаете, сколько у вас собак и ежели какие сбежамши?

— Видите ли, мистер Уильямсон, сотрудника, который за это отвечает, как раз сейчас нет на месте. Не возражаете, если я вам перезвоню? Я обязательно это сделаю, и очень скоро.

— Только, слышь, смотрите, чтоб оччынъ скоро. Некоторым, слышь, деньгами бросаться не приходится, а ярки, они нас и кормят…

Мистер Пауэлл все-таки рискнул перейти в контратаку.

— Мистер Уильямсон, а вы, или кто-нибудь еще, видели этих собак?

— Видели бы, так тут же бы и порешили, и грить не о чем. Ваши собаки в ошейниках?

— Да, из зеленого пластика, с номерами.

— Ладно, тогда, слышь, позвоните, как узнаете, да? Деннис продиктовал свой номер телефона, еще раз выразил надежду, что его не заставят ждать, и повесил трубку. Мистер Пауэлл с упавшим сердцем отправился просить аудиенции у доктора Бойкота.

— Ы-ых, дела плоховаты, — проговорил лис. — Ходят тут, выглядывают, того гляди, нас сыщут. А нам все одно убивать надо, вот что, а то раз — и в темноту, верно дело. Только без глупостей, как тот раз. — Лис явно разговорился. — Глянь хоть на меня. Хитрей не сыщешь. Я родился-то далёко, аж за Крестовым холмом, где только не бывал, так уж уму-разуму и поднабрался.

— Хитрой ты, верно дело, — сказал Шустрик, с удовольствием катаясь по мелкому щебню, дабы почесать спину. — Я никогда и не говорил, что ты, ну… как это… сглупимши.

— Другой раз в том же месте никогда не убивай, и никогда не убивай ближе как две мили от своей лёжки. И никого к ей за собой не приводи. Уж сколько лисов жахнули в темноту, потому как бросали перья да кости округ своей лёжки.

— Ишь-вишь, вона как! — лениво пробормотал Шустрик. — А что, лис, неплохо у меня получается?

— Мы эту ночь будем охотиться у Рябинова ручья, — продолжал лис, пропустив слова Шустрика мимо ушей. — Фермеры уж тушу, небось, сыскали, так нам теперь ухо востро держать. Потому потом на Лонгдейл, а то Эшдейл, миль десять, всё-то не плачу, не хнычу, хватаю добычу.

— Я готов, — сказал Раф. — Я сделаю все, как ты говоришь, главное, чтобы добыча была.

— Ежели кто станет говорить, что я не умная голова, так мы все ж пока живые, да и сытые.

— Ты можешь вступить в наш клуб, — сказал Шустрик. — «Клуб Оставшихся в Живых», прием ограничен, только три члена, включая тебя. И один из них сумасшедший.

— Это шутка Кифа. Он что-то в ней видел, а я нет, — сказал Раф. — Что еще за клуб-то?

— Понимаешь, это когда собаки держатся вместе — бегают по улицам и мочатся на стены, ходят за суками, вместе дерутся и стоят друг за друга.

— Я никогда так не делал, — произнес Раф задумчиво. — А звучит совсем неплохо.

— Помнишь, когда Кифа увели, все мы залаяли и пели его песню?

— Как же, помню! Гав-гав, уа! Эта, что ли?

— Эта самая. Если не забыл, тогда запевай!

И вот во мраке пещеры два пса задрали морды и завели песнь Кифа, которую этот веселый и грубоватый беспородный пес перед своей смертью от электрошока оставил после себя Центру как протест, ничуть не менее решительный оттого, что песня эта осталась непонятной доктору Бойкоту и старику Тайсону, и даже, представьте себе, Комитету охраны здоровья. Вскоре к собачьим голосам присоединился и тонкий, скрипучий голос лиса.

Однажды пес пришел к нам в блок,

(Гав-гав, уа!)

Он имени назвать не мог.

(Гав-гав! Гав-гав, уа!)

Не нюхал местных он чудес,

Хвостом виляя, на смерть лез.

(Гав-гав! У белохалатников все вылетим в трубу!)

Сказал белохалатник: «Вот

(Гав-гав, уа!)

Сегодня вспорем сей живот.

(Гав-гав! Гав-гав, уа!)

Трудов обслуги только жалко —

Останки выбросим на свалку!»

(Гав-гав! У белохалатников все вылетим в трубу!)

Вот на стекляшке пес распят.

(Гав-гав, уа!)

О как его кишки смердят!

(Гав-гав! Гав-гав, уа!)

Текут по полу — хохочи! —

Дерьма потоки и мочи!

(Гав-гав! У белохалатников все вылетим в трубу!)

Кто соберет его сейчас?

(Гав-гав, уа!)

В бутылке ухо, в плошке глаз,

(Гав-гав! Гав-гав, уа!)

В пробирке член, и, кажется,

Лишился вовсе он яйца!

(Гав-гав! У белохалатников все вылетим в трубу!)

Не надо плакать, не хочу —

(Гав-гав, уа!)

Я тучкой розовой взлечу,

(Гав-гав! Гав-гав, уа!)

И лапу задеру свою,

И в морду им пущу струю!

(Гав-гав! У белохалатников все вылетим в трубу!)

Киф эту песню сочинил —

(Гав-гав, уа!)

И ничего, что мало жил,

(Гав-гав! Гав-гав, уа!)

Веселый нравом и не злой,

Без сожаленья стал золой.

(Гав-гав! У белохалатников все вылетим в трубу!)

— Эх, старина Киф, он плохо кончил. Будь он теперь с нами…

— Была охота, — проворчал Раф.

— А вот будь он теперь с нами, я знаю, что он сказал бы. Он бы спросил, какой нам прок так долго бегать.

— Долго бегать? — удивился Раф. — Тебе уже надоело?

— А и впрямь, сколько это может продолжаться, то есть долго ли мы будем бегать по этому опустошенному людьми месту, убивая кур и прочих животных и прячась от ружей? Чем мы кончим? То есть что с нами в конце концов будет?

— То же, что и с лисом.

— Угу, приятель, ты сперва ночь до утра доживи…

— Но, Раф, ведь рано или поздно они достанут нас. Надо нам подумать, как выбираться отсюда. И ты прекрасно знаешь, что путь у нас один: нам надо отыскать людей, а потом… ну, все, как я тебе уже говорил. — Шустрик почесал лапой свою дырявую голову. — Молочник, рододендроны, бумажки… линолеум тоже недурно пахнет… а еще такая коробочка, все позванивала, динь-динь, а я от этого выл и удирал в сад — там кошки, кошки — лови, хватай, гав-гав!

— Что это ты несешь? Шустрик умолк.

— Не помню, — удрученно сказал он, помолчав. — Раф, нам надо найти каких-нибудь людей. Это единственный выход.

— Ты же не хотел пускать меня к ним прошлой ночью.

— Так ты же собрался действовать неправильно. Ты бы всех нас погубил.

— Хороший ты пес, Шустрик, да и времена для тебя настали тяжелые. Не хочу я с тобой ссориться. Нет для меня подходящих людей, это ясно как день. А той ночью я был сам не свой.

— Да нет же, был один хороший человек, — не унимался Шустрик.

— Свихнувшись, приятель? — вставил лис. — Ври больше! Хороший человек? Скажи еще — мягкий камень, сухая вода…

— И то правда, был такой человек, только очень давно, — сокрушенно сказал Раф. — Моя мама рассказывала мне эту историю, когда я лежал в корзинке. Это, собственно, все, что она успела мне рассказать. Но потом этот человек тоже сбился с пути, а другого такого не будет. Да ты, наверное, знаешь эту историю.

— Что за история, Раф? Я не знаю.

— Да ну? Моя мама говорила, что это каждая собака знает. Неужто мне известно нечто, чего ты не знаешь?

Шустрик повернулся на другой бок, под ним зашуршали камешки.

— А ты, лис, слыхал эту историю?

— Не… А так оно ж, небось, любопытно. Давай рассказывай, приятель.

— Мама рассказывала… — Тут Раф запнулся. — Короче, она часто говорила, что на небе живет большой пес и, мол, весь он состоит из звезд. Она говорила, что я могу увидеть его, правда, я не знал, где искать, да и как учуешь его? Но иногда можно слышать, как он лает и рычит в тучах, значит, он где-то там. Так вот именно ему, этому самому псу, когда-то очень давно пришла в голову великая мысль сотворить животных и птиц — всех-всех-всех! Наверное, ему доставляло огромное удовольствие выдумывать их. Ну так вот, со слов моей мамы, когда он придумал всех, ему надо было их куда-то девать, и поэтому он сотворил землю: деревья — для птиц, мостовые, сады, столбы и парки — для собак, подземные норы — для крыс и мышей, а дома — для кошек. И поместил он рыбу в воду, а насекомых на цветы и в траву, ну и так далее. Тонкая работа! Стоит лишь подивиться тому, как это все устроено. И я вот думаю, что этот звездный пес…

— Стой! — крикнул Шустрик и встал в тревоге. — Слушайте! Что это?

— Тихо! Ни с места!

Все трое прислушались. У входа в пещеру раздавались шаги по траве и человеческие голоса. Шаги замерли на мгновение, видимо, люди заглядывали внутрь, голоса гулко звучали под сводами пещеры. Однако вскоре они стихли и удалились в сторону долины Ликлдейл.

Шустрик снова лег. Лис же и лапой не двинул. А Раф, по-видимому растроганный своей историей, не заставил себя подгонять и продолжил рассказ:

— Ну так вот, звездному псу нужно было кому-то поручить надзор за этим местом, чтобы всякое животное и птица получали свою порцию пищи, ну и прочее. Поэтому он решил сотворить по-настоящему разумное существо, которое занималось бы всеми делами от его имени. Подумал он подумал, да и сотворил человека, и рассказал ему, чего он от него хочет. И человек этот, надо вам заметить, это был великолепный экземпляр, потому как в те стародавние времена иначе и быть не могло. Так вот, человек подумал немножко и сказал: «Да, сэр! — Как вы понимаете, он называл звездного пса „сэр“. — Впереди большая работа и предстоит многое сделать — каждый день забот полон рот. Одно хотелось бы мне узнать: что я буду с этого иметь?» Звездный пес подумал, а потом сказал: «Вот как мы с тобой условимся. У тебя будет много разума, почти столько же, сколько у меня, а вдобавок я дам тебе руки, причем с пальцами, а этого нет даже у меня. И само собой разумеется, у тебя будет самка, как у всех прочих животных, и тебе должно будет присматривать за всеми. То есть если каких-либо животных станет слишком много и они станут вредить и мешать жить другим животным, пожирая всю пишу или охотясь без меры и необходимости, тебе следует сокращать их численность, покуда количество их снова не станет правильным. И тебе можно будет убивать животных, каких тебе надо, — не очень много — то есть в пишу, на одежду и прочее. Но я хочу, чтобы ты не забывал о том, что раз уж я сотворил тебя самым могучим животным, то лишь для того, чтобы ты присматривал за другими — помогал им там, где они сами плохо управляются, следил за тем, чтобы они не вывелись вовсе, и так далее. Ты теперь на службе мира. И действовать тебе надлежит с достоинством, как действую я. Не делай ничего со злым умыслом или без всякого смысла. А для начала, — сказал звездный пес, — сядь и дай имена всем животным, чтобы потом мы с тобой знали, о ком идет речь».

Ну вот, стал человек всех именовать, работа эта оказалась для него приятной, но долгой: поди-ка управься тут со всеми воронами, крысами, кошками, скворцами, пауками и прочая. Разумеется, все животные, как и наш лис, не знали, что имеют имя, но человека это нисколько не смущало, и он продолжал свое дело. А закончив, поселился в мире и стал присматривать за ним, как велел звездный пес. Пришло время, когда у животных появились детеныши, а у человека — дети, и мир стал переполняться, так что человек вынужден был заняться сокращением численности животных и доводить ее до правильной, о чем ему говорил звездный пес.

И вот, примерно в это время, вышло так, что звездный пес отправился в путешествие — я думаю, хотел взглянуть на другие миры или еще что-нибудь. Но отправился он, видимо, очень далеко и отсутствовал очень долго, потому как, пока его не было, у человека подросли дети, а на это, сами понимаете, требуются годы и годы. Как бы то ни было, когда звездный пес вернулся, он решил пойти и посмотреть, как там поживает человек и прочие животные. Первым делом он отправился на землю, потому как считал, что сотворил ее на совесть, — я полагаю, лучше, чем многое другое.

Но, спустившись на землю, он долго не мог вообще никого отыскать. Тщетно бродил он по улицам и паркам и наконец в одном лесу углядел барсучонка, который прятался под ветками упавшего дерева. Долго звездный пес гонялся за ним, но в конце концов догнал и спросил, что тут случилось.

«Ох, — промолвил барсучонок, — нынче утром пришли какие-то люди, разрыли нашу нору и всю развалили, а потом моих папу и маму длинными щипцами, у которых были острые зубья, выволокли наружу. Папу сильно поранили, а потом сунули обоих моих родителей в сумку и унесли неведомо куда».

«Быть может, тут стало слишком много барсуков?» — спросил звездный пес.

«Да нет, тут их почти не осталось, — ответил барсучонок. — Было-то нас тут много, но люди поубивали почти всех. Поэтому я и прячусь. Я думал, люди снова вернулись».

Звездный пес перевел оставшихся в живых барсуков в другое место, а сам пошел искать человека. Долго он искал его и по пути услышал вдалеке какой-то непонятный шум — там громко кричали и лаяли, а вокруг бегали люди. Поэтому звездный пес пошел в том направлении и вскоре оказался на каком-то большом дворе. Здесь он и обнаружил человека и целую кучу его взрослых детей. Оказывается, в углу двора они огородили место прутьями из рифленого железа, посадили туда папу и маму того барсучонка и занимались тем, что бросали в них камни, желая позлить их, и натравливали на них собак. Собаки не очень-то усердствовали, потому как папа-барсук, даром что вся морда его была исцарапана и сломана лапа, отчаянно дрался, да и мама-барсучиха держалась ничуть не робко. Но собак этих специально морили голодом, и, помимо этого, они понимали — людям лучше известно, что правильно, а что нет, тем более что там было двенадцать собак против двух барсуков.

Тогда звездный пес прекратил травлю и отправил этих двоих барсуков на попечение их семейства, чтобы они поправили свое здоровье, а потом сказал человеку, мол, до его носа дошло, что дела обстоят не надлежащим образом, и спросил человека, что тот думает по этому поводу.

«Дело в том, — ответил человек, — что ты сам велел мне сокращать численность животных и убивать некоторых, когда это необходимо. А кроме того, ты разрешил нам использовать животных себе на пользу, вот мы и захотели немного развлечься. И в конце концов, разве не для развлечения даны нам все эти животные?»

Разгневался звездный пес, но потом решил, что ему следует получше объяснить человеку, что, собственно, от него требуется, и поэтому принялся вновь втолковывать ему, мол, надлежит следить за тем, чтобы ни одно животное не убивали понапрасну, и что нельзя разбрасываться их жизнями просто так.

«Ты тут самый умный, — сказал звездный пес. — А это прежде всего значит, что поставлен ты здесь помогать другим и рассматривать всех прочих тварей как существ, которые требуют твоей заботы. Подумай и хорошенько себе это уясни».

Ну вот, как бы то ни было, прошло много лет, и звездный пес вновь решил посетить землю. На этот раз он пришел в середине лета, потому как думал, что славно будет ему поваляться на зеленой травке, побегать по паркам и садикам у домов в пору, когда все цветочки и листики распустились и так замечательно пахнут. День его прибытия выдался жарким, и звездный пес отправился к ближайшей речке, чтобы напиться. Но оказалось, что он чует эту речку за полмили, и запах этот ужасен. Подойдя же к речке, звездный пес обнаружил, что в воде полным-полно человеческого дерьма и плавающей на поверхности дохлой рыбы. Мимо что есть мочи бежала по берегу жалкая водяная крыса, и звездный пес спросил ее, какое несчастье тут произошло, но крыса отговорилась, мол, знать ничего не знаю и ведать не ведаю.

Некоторое время спустя звездный пес обнаружил толпу людей, которые громко кричали друг на друга, — у них было нечто вроде митинга, и он спросил, мол, ведомо ли им о том, что случилось с речкой и что в отравленной воде вся рыба подохла.

«Мы работаем на очистке воды, — ответил один из людей. — Но мы и пальцем не шевельнем, покуда не будут удовлетворены наши требования. Дело обстоит очень серьезно. Представь себе, нам платят так мало, что денег не хватает ни на развлечения, ни на курево, ни на выпивку».

«Вся моя рыба сдохла», — заметил звездный пес.

«Какое нам дело до какой-то вонючей рыбы! — заявил другой человек. — У нас есть свои права, и мы осуществим их во что бы то ни стало!»

Тогда звездный пес стал втолковывать каждому встречному человеку, мол, если он еще раз встретит такое вопиющее непонимание или, хуже того, намеренное небрежение к его наказам, то больше предупреждать никого не станет. — Раф замолк и перевел дыхание.

— Ну и что на дне? — спросил лис.

— Само собой разумеется, все пошло хуже некуда. — мрачно сказал Раф. — Я плохой рассказчик, но в общем звездный пес вновь посетил землю. Киф знал эту историю, так вот он говорил, что звездный пес обнаружил людей, которые втыкали заостренные железяки в разъяренного быка и заставляли его распарывать животы несчастным лошадям, которые падали, а люди смеялись над ними и швыряли в них апельсиновые корки, покуда те корчились в судорогах. А еще я помню, моя мама говорила, дескать, звездный пес обнаружил некоторых птиц, которые сидели в клетках, а чтобы птицы пели, люди выкололи им глаза. Вообще-то птицы поют, чтобы поднять свой дух и прогнать прочь самцов-соперников, а ослепленные — они поют непрерывно, до потери сил, поскольку не видят, остались ли еще рядом соперники. Но как бы там ни было, звездный пес сказал человеку: «Раз ты такое творишь, будешь ты проклят самым страшным проклятием. Ты хуже любого животного. Они будут жить, как и прежде, без раздумий и сожалений, и я буду говорить с ними, обращаясь к их сердцу, слуху, нюху и инстинктам в ясном свете их сиюминутного восприятия. А от тебя я отворачиваюсь навечно, и ты проведешь остаток своих дней, терзаясь в поисках истины, которую я от тебя скрою и вдохну лучше в прыжок льва и в самоуверенность розы. Ты не годишься для того, чтобы присматривать за животными. Отныне ты будешь подвергаться несправедливости и тебя будут убивать, как и их. Но в отличие от них, ты будешь преисполнен стыда настолько, что возненавидишь мочу и экскременты даже собственных братьев и сестер. А теперь прочь с глаз моих!

Так человек и его самка, еле волоча ноги и спотыкаясь, отправились в свой одинокий путь. И с того самого дня все птицы и звери стали бояться человека и убегать от него, и человек убивал и мучил их, а некоторые виды животных и вовсе уничтожил. Так он и бьется с нами, а те из нас, кому это по силам, бьются с ним. Что ни говорите, а нынешний мир плох для животных. И насколько это возможно, они стараются жить подальше от человека. Я полагаю, звездный пес отстранил человека от его обязанностей именно за плохую работу. И то сказать, много ли добра видят животные от человека?

— Порядком рассказано, — похвалил лис. — История что надо, да и рассказал ты отменно.

— Верно, — согласился Шустрик. — Ты, Раф, славно все рассказал. И ты совершенно прав — я уже слыхал эту историю. Только ты опустил одну очень важную подробность, о которой мне в свое время говорили. Дело в том, что когда человек был посрамлен и изгнан, ему было позволено взять с собой в дорогу любое животное, которое согласится пойти с ним по доброй воле и разделить тяготы его жизни. Но только два животных изъявили согласие — то были собака и кошка. И с тех самых пор эти животные ревнуют друг друга и постоянно ставят человека перед выбором: кого он любит больше? Но одни люди любят собак, а другие кошек.

— Что ж, — сказал Раф, — если в этом мораль, в чем я, честно говоря, не очень уверен, то я напрасно беспокоился. Сдается мне, ты любую историю можешь вывернуть наизнанку. Но я твердо знаю одно — для меня нет подходящих людей.

— Раф, а если ты найдешь хозяина, ну, предположим, что найдешь, то каким он тебе представляется? Что он должен делать?

— Пустая болтовня.

— И все-таки. Хотя бы для развлечения, предположим! То есть предположим, что тебе… ну, пришлось бы жить с человеком, а он оказался… ну, добрым, хорошим, порядочным… Каким бы ты хотел, чтобы он был?

— Ну что же, во-первых, чтобы он попусту не лез ко мне, покуда мне этого не захочется, и не обращал на меня внимания, когда мне охота полаять. А если он вздумает лезть ко мне и станет приставать, я откушу ему руку. И вообще, судить о нем я буду, во-первых, по запаху, а во-вторых, по голосу. Надо, чтобы он дал мне время как следует обнюхать его — его руки, обувь и прочее. И если он мне понравится и я почувствую к нему расположение, то пусть тогда скажет: „Привет, Раф! Хочешь косточку?“ — или что-нибудь в этом роде. А потом пусть даст эту самую косточку и оставит меня в покое, покуда я грызу ее, а сам тем временем пусть занимается своими делами. А потом я бы разлегся на полу и… Ох, Шустрик, что толку говорить об этом? Ты вынуждаешь меня болтать попусту.

— Да нет же! Просто твои слова свидетельствуют о том, что и у тебя есть по этому поводу кое-какие соображения.

— Не пора ли отправляться на охоту? — остановил Раф Шустрика. — Что-то я проголодался.

— И то, пора. Брюхо-то подвело? Ничего, уточка да курочка — оно и порядок!

1 ноября, понедельник

— Ну, Стивен, могу вас поздравить: вы оказались совершенно правы.

В голосе доктора Бойкота звучала неподдельная радость.

— Простите, сэр, прав — в чем?

— Относительно собак.

— Вы про аутопсию курильщиков? Ну, если…

— Нет, я имею в виду тех, которые сбежали. Семь-три-два и эта, которая у Фортескью.

— А, вы про это, шеф. Но я, кажется, ничего про них не говорил — кроме того, что не стоит поднимать лишнего шума.

— Вот именно. То, что вы придерживаетесь этой линии, в высшей степени разумно. Кроме того…

— Простите, сэр, а что мне сказать этому мистеру Уильямсону? Нужно же ему перезвонить…

— Как раз об этом я и хочу поговорить. Как я уже сказал, директор считает, что вы ведете себя совершенно правильно. Ваша следующая задача — позвонить мистеру Уильямсону и поговорить с ним.

— То есть сказать, что собаки наши, но мы ничего не собираемся предпринимать?

— Боже упаси! Между прочим, с чего вы взяли, что это действительно наши собаки? Этого ни вы, ни я не знаем: одни предположения. А исходя из того, что вы мне пересказали, может, никаких собак и вовсе нет. Никто их не видел. Так что передайте мистеру Уильямсону, что нам нечего ему сказать.

— А… а вы не думаете, что это ему покажется подозрительным?

— Может, и покажется, но это уж его личное дело. Нападения на овец могут прекратиться сами по себе. Если дело тут действительно в собаке — или собаках, — возможно, их пристрелят, и тогда, скорей всего, выяснится, что они не наши. Да даже если и наши, это может так и не всплыть, если у Тайсона есть хоть капля соображения. Кто знает, возможно, они давно уже сдернули свои ошейники. Директор считает, что вряд ли кому удастся полить нас грязью, и уж совсем маловероятно, что кто-то из пострадавших овцеводов обратится в суд. Скорее, они получат свою страховку и на этом успокоятся. С другой стороны, если мы возьмем всю ответственность на себя и предпримем какие-то шаги к поимке этих собак, мы только привлечем к себе ненужное внимание и создадим Центру дурную репутацию — без всяких на то оснований. А кроме того, если поимка потребует расходов, как потом прикажете проводить их по бухгалтерии?

— Но как быть с Тайсоном, шеф? Он ведь уже, наверное, растрепал по всей округе. Как же мы теперь станем утверждать, что никакие собаки от нас не убегали?

— А мы ничего такого и не станем утверждать, разлюбезный мой мистер Стивен. Мы ограничимся тем, что нам нечего сказать, — а это совсем другое дело. Этим им и придется удовольствоваться. Я, кстати, переговорил с Тайсоном и, в частности, попытался внушить ему, что если его станут расспрашивать, единственное, что он может говорить наверняка, — что две клетки оказались пустыми. Я подчеркнул, что у него нет никакого права строить собственные домыслы, а также что директор очень расстроится, если узнает, что по округе ходят всякие слухи. Очень расстроится. Кажется, Тайсон меня понял.

— Вы хотите сказать, что нам всем лучше попридержать язык, да? Но ведь это несправедливо по отношению к Уильямсону.

— Друг мой, мы вовсе не обязаны отвечать на вопросы какого-то там Уильямсона, тем более что он всего-навсего частное лицо. Раз он что-то против нас имеет — пусть предъявляет доказательства, если, конечно, они у него есть. Повторяю, вряд ли он чего-нибудь добьется.

— Просто боюсь, мне предстоит очень нелегкий разговор.

— Что поделаешь, в нашей работе всем иногда приходится нелегко. Даже животным, ха-ха. Ну ничего, не расстраивайтесь. Вам, безусловно, приятно будет послушать про налимов. Эксперименты с цветовыми пластинами после ампутации глаз показали…

— Уильямсон так и кипел от злости, — проговорил мистер Ферз, помощник редактора „Новостей Озерного Края“, допивая вторую кружку пива. — Так кипел, что почти ничего не сумел связно объяснить.

— А ты бы не кипел? — поинтересовался мистер Уилдайк, главный редактор. — Сколько у него там ущерба — три овцы и раскуроченный курятник, так, что ли? А, хорошо, что подошли, Джейн. Еще две кружки, пожалуйста.

— Но это еще не значит, что надо вымещать злость на мне, правда?

— Ты просто попал под горячую руку вот и получил, — рассудил Уилдайк. — Ну ладно, как ты полагаешь, выйдет из этого очерк?

— Разве что заметка. „Таинственный хищник в Даннердейле“, что-нибудь в этом духе. Спасибо, Джейн. Твое здоровье, Майк! Только боюсь, эта история быстро увянет. Хозяин этого злосчастного кабыздоха уже наверняка догадался, что к чему, только помалкивает. Еще одна-две овцы — и он сам выйдет ночью с ружьишком, подзовет собаку и пристрелит, вот и вся недолга, и концы в воду.

— Но ты говоришь, Уильямсон винит во всем этот Научный центр в Конистоне. Ты к ним не обращался?

— Ну, позвонил я туда. Молчат. „В данный момент мы не можем дать никаких разъяснений“. Я бы на их месте вел себя точно так же. Я думаю, даже если у них рыльце в пушку, в это лучше не вдаваться. То есть я хочу сказать, одному Богу известно, что они там вытворяют с этими несчастными зверюгами. Я понимаю, у них высокая цель: наука, прогресс и все такое. Но они ведь, наверное, и сами не всегда знают, кто там у них еще жив, а кто уже нет, и сколько у них всего этих горемык. Уверен, что Национальная федерация фермеров встанет за Центр горой — он ведь, надо думать, приносит сельскому хозяйству кучу пользы. Значит, нечего нам в это соваться. У нас ведь как-никак сельскохозяйственный район, читатели в основном из фермеров…

— Да-а, верно, — задумчиво протянул главный редактор, глядя на прохожих, размашисто шагающих по рыночной улице сквозь потоки ливня. — Значит, заметку поместим, но Центр поминать не будем, так? Что бы там Федерация себе ни думала, фермеры нас не похвалят, если мы сделаем вид, что вообще ничего не случилось. Если в Даннердейле, Ликлдейле или еще где действительно объявилась бродячая собака, мы обязаны разузнать все подробности и дать об этом материал, верно? Хотя бы для того, чтобы местные фермеры могли собраться и организовать облаву, если сочтут нужным.

— Добрый день, джентльмены. Рад вас видеть. Как поживаете?

Подняв головы, мистер Уилдайк и мистер Ферз узрели улыбчивого, смуглого, весьма элегантно одетого господина лет сорока пяти, который учтиво помахивал рукой, отягощенной двумя золотыми перстнями с крупными камнями (в другой руке он держал стаканчик с двойной порцией виски).

— Я совершенно случайно услышал ваш разговор, — любезным тоном проговорил господин. — Не имел чести встречать вас лично, однако заочно мы знакомы: я Эфраим, директор филиала „Качественных костюмов“ в Кендале. Мы неоднократно имели удовольствие размещать у вас рекламу, о чем вы, безусловно, помните.

— О, разумеется, — ответствовал мистер Уилдайк, переводя взгляд то на кружку, то, en passant, на светло-серый жилет, украшенный перламутровыми пуговицами и тонкой часовой цепочкой из чередующихся круглых и овальных звеньев. — Очень приятно познакомиться. Вы не откажетесь присоединиться к нам?

Он услужливо отодвинул стул от стола и одновременно на долю секунды встретился взглядом с мистером Ферзом. Взгляд этот говорил: „Надеюсь, вам не надо объяснять, как вести себя с постоянным поставщиком рекламы“.

— Благодарю вас, с удовольствием. Но только на минуточку.

— Мы и сами вырвались на минутку, перекусить и выпить по кружечке. Мой черед угощать… что вы пьете, виски? Прекрасно. Может, свиную… — (Мистер Ферз предостерегающе пнул его под столом ногой.) — То есть тут замечательные бутерброды с курятиной и дивная яичница по-шотландски — вон она, в стеклянной миске… вы что предпочитаете?

— Благодарю, я уже пообедал. А вот выпить за компанию — это с удовольствием. — Когда мистер Ферз шагнул из оконной ниши, где прятался их столик, чтобы еще разок привлечь внимание Джейн, мистер Эфраим продолжил: — Мне, мистер Уилдайк, сейчас пришла в голову одна идейка, которая может оказаться полезной и для моей фирмы, и для здешних жителей, да и развлечение может получиться неплохое. Как я уже сказал, я совершенно случайно услышал, что вы говорите про одичавшую собаку, которая завелась в Даннердейле, и что фермеры, возможно, решат устроить облаву. Идейка такая… да, извиняюсь, у вас сейчас есть время меня слушать? Я вас ни от чего не отрываю?

— Конечно, нет, мистер Эфраим. Так что же у вас за идея?

— О, как вы быстро вернулись, мистер Ферз. Сразу видно, что вы здесь свой человек, а?

28 октября, четверг — 12 ноября, пятница

— Ну, если бы не мы с Майком, это заведение давным-давно бы прогорело. Ваше здоровье!

— Всех благ! Процветания журналистам! Ну так вот, суть дела в том, что мы хотели бы несколько расширить дело в западных районах, ну, вы понимаете, привлечь побольше покупателей, дать местным жителям понять, что мы за фирма, и прочее в этом духе. Конечно, я понимаю, что овцеводы не такие уж богачи, но все-таки и они теперь тратят на одежду гораздо больше, чем раньше, и мы верим, что дело у нас пойдет. Повышение уровня жизни, вы понимаете, и все такое прочее. Я лично считаю, что мы сами должны сделать первый шаг навстречу овцеводам — показать, что предлагаем им хороший товар за нормальную цену, не жульничаем, словом, что нам можно доверять. Так вот что я придумал: допустим, наша фирма организует эту облаву, а вы обеспечите гласность? Положим, так: мы выдадим по шесть… нет, скажем, по пять патронов каждому участнику, а также предоставим всем — числом до двадцати — подарки от фирмы, на выбор: по две прочные, ноские рубашки или по паре отличных брюк на все случаи жизни. Ну, а того, кто застрелит собаку, мы наградим… только надо придумать, как установить, что это та самая собака… наградим готовым костюмом-двойкой с бесплатной подгонкой по фигуре. Вы сделаете две фотографии — удачливый овцевод пожимает мне руку над трупом собаки и все такое, а? Ну, как?

— Что ж, мне кажется, это как нельзя лучше будет способствовать популярности вашей фирмы, мистер Эфраим. А мы со своей стороны обеими руками за. Надо будет, конечно, обговорить некоторые детали…

— Конечно, конечно. Но мы ведь не собираемся зря терять время, а? Вдруг собака перестанет нападать на овец, или ее и без нас пристрелят (мистер Эфраим сделал выразительный жест рукой). Давайте так: в среду вы дадите материал в газете, в четверг наш мистер Эммер объедет фермы, на субботу все и назначим — я и сам, конечно, там буду…».

— Замечательно, мистер Эфраим! Просто замечательно! Послушайте, а вы не могли бы прямо сейчас зайти к нам в редакцию? Мы бы все обговорили, и наш Боб Каслриг занялся бы материалом. Мы вам его, конечно, покажем перед публикацией…

5 ноября, пятница

— Куда, ты сказал, мы направляемся, лис? — спросил Шустрик, дрожа под холодным вечерним дождем и обнюхивая пощипанную овцами траву, в которой даже в это время года кое-где все еще цвели запоздалый калган и мытник.

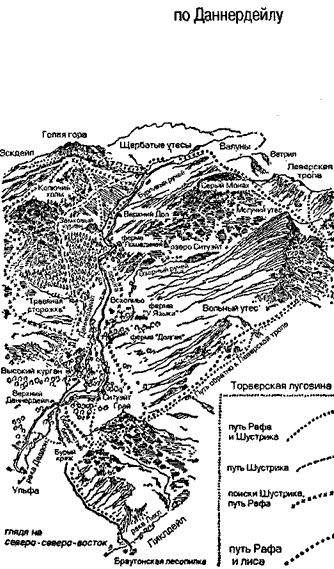

Следуя за лисом, Шустрик с Рафом пересекли долину Даннердейл.

— В Эшдейл. Который у Бутерликета. Эй, погодь! Стой!

Лис поглядывал то в одну, то в другую сторону — на север, где в верховьях долины стояла лачуга Лидсов, и на юг, к ферме «Лошадиная» и темнохвойному лесу, посадки которого располагались за фермой на склоне холма. Кроме коров, на глаза им не попадалось ни одно живое существо. Лис осторожно перебежал дорогу перед воротами и загоном для скота, Раф с Шустриком последовали за ним вдоль сухой каменной стены, что шла через пастбище к реке Даддон, шумно журчавшей на камнях в зарослях ольшаника. На берегу реки Раф остановился.

— Вода? Слушай, я говорил тебе…

— Что там? Бывают штуки и похужей воды. Нырнем как утки!

Лис почти грациозно скользнул в воду главного русла, проплыл несколько ярдов и, оказавшись уже на другой стороне, бодро побежал по белым камням к торфянистому берегу.

— Глянь-ка! — окликнул его Шустрик. — Рыба! Большущая!

— Морская форель. Вверх по течению.

Как зачарованный, Шустрик смотрел на радужную форель, которая почти целиком выскочила из воды на мелком месте, а потом вновь ушла на глубину.

— Лис, ты когда-нибудь ел рыбу?

— Ну, дохлую подбирал, какая была выброшенная.

— Дохлую? Где ты нашел ее?

— В мусорном бачке. Идешь или нет?

Стиснув зубы, Раф бухнулся в воду и вскоре был уже на другом берегу. Шустрик последовал за ним.

— Голова моя чисто зонтик, — сказал Шустрик. — Она открывается и закрывается. Сейчас она открыта, только вот одна из спиц поломана. Водичка плещет без умолку и в бошку затекает в щелку.

— Смешной ты, дурень, проку с тебя мало, но вреда тоже нету.

— Спасибо, лис, — поблагодарил Шустрик. — Очень мило с твоей стороны.

Они шли по опушке лесопосадок вдоль подножия Замкового кургана, затем снова повернули к западу, оставив Черную котловину справа.

— Я очень извиняюсь, — пробормотал Шустрик, когда они преодолели почти целую милю и оказались на крутом гребне холма. — Видишь ли, я для этого не очень-то приспособлен. Мучение… нет, помрачение… то есть, я хотел сказать, назначение… ох, запутался совсем! — Он сел и осмотрелся вокруг в угасающем свете дня. — Куда это нас занесло?

— Голая гора. Там, ниже Бутерликета. Потом Эшдейл, сам знаешь.

— И что теперь? — поинтересовался Раф.

— Пересидим — да ноги, а там вниз, за курочкой. С тобой не пропадешь. — Лис восхищенно глянул на Рафа. — Вон, экое брюхо я себе отрастил.

— Хочешь заставить нас ждать? — спросил Шустрик, опустившись задом на мокрый вереск. — Ты бы, лис, лучше спел нам, чтобы время скоротать. Есть у лисов песни-то?

— Бывают. Моя старуха придумала одну славную, только давно это было.

— Твоя мама? Правда? А как называется?

Лис не отвечал. Шустрику припомнилось смущение лиса, когда тому пришлось отвечать на вопрос о его имени, и поэтому он поспешно произнес:

— Славную, а?

— Ну, порядком была песня. Старуха и пела, как была лунная ночь.

— Пес с ней, с лунной ночью, — сказал Шустрик. — Может, все-таки вспомнишь? Раф, давай, попроси его вспомнить!

— Ой, ну тебя! Чуете овцу, вон там, внизу? Вот увидите, я разорву ее на кусочки!

— Ага, одни от ей куски и останутся, как ты ее увалишь. Плюх-плюх по барашку, хватай за ляжку и тащи!

— Ну так пой тогда, лис! — проворчал Раф. — Если это тебе легче, так спой что-нибудь.

Некоторое время лис молчал, катаясь на спине по камням и скребя их когтями. Шустрик терпеливо ждал; по носу его текли струи дождя, стекая из ямки в его дырявой голове. Он промок до костей. Тем временем вверх по дороге протарахтела машина, и когда ее фары уперлись в утес Толстая Бетти и машина на малой скорости стала спускаться вниз по склону, лис запел:

За камнем лис в засаде

Сидел себе молчком.

Нес ветер запах уток —

Усы его торчком.

Не дурень фермер, он хитер,

В сарае у его запор.

Но, глядь! А уток недобор!

Ага! — И лис подпрыгнул!

— Потрясающе! — одобрил Раф. — Продолжай! Лис не заставил себя долго упрашивать.

А следующей ночью

Жена вопит в хлеву:

«Ну, попадись мне этот лис!

Все лапы оторву!»

В клети, в амбаре и в тени,

Кругом горят ее огни —

Ты в сточный желоб загляни!

Гей-гоп! — И лис подпрыгнул!

Шустрик радостно тявкнул, и после короткой паузы лис допел свою песню до конца.

И вот огни погасли.

Все тихо и темно,

Старик сердитый смотрит

Десятый сон давно.

Но вот рассвет открыл глазам

Курячьи перья тут и там!

А как же лис забрался к нам?

Старик тут и подпрыгнул!

Туман тебя укроет,

И папоротник — дом,

У лиса нос и лапы,

Он след метет хвостом.

Хоть тявкай ты и хоть молчи.

Ходи, высматривай в ночи.

Хватай добычу и ловчи,

Пока во Тьму не прыгнул!

— А что сталось с твоей мамой? — спросил Шустрик.

— Собаки, — промолвил лис равнодушно и принялся вылизывать лапу.

К ночи дождь почти прекратился, но соленый ветер задувал по-прежнему, относя их запахи к востоку. Далеко на западе, за долиной Эскдейл, небо еще мерцало в последних лучах уходящего дня. Глубоко внизу теперь ничего не было видно, но от острого слуха и нюха троих животных не укрылось ни одно движение местных овец в шуршащих папоротниках. По дну долины медленно шли две овцы, а позади них тащилась третья, она все больше и больше отставала от своих товарок. Взглядом лис подал команду, и охотничья партия, где каждый знал свой маневр, начала кружной спуск.

— Житья от их нету, — с упором сказал Роберт Линдсей, не забывая, однако, следить, чтобы стоявший в баре гул покрывал его голос. — Нету житья, и все тут, и верное, Гарри, дело, собаки, самое верное дело. Режут ярок для прокорму, такие дела.

— Во как? — Тайсон затянулся и опустил глаза, потряхивая кружкой и гоняя вкруговую остатки пива.

Пока что он оставался глух ко всем намекам и наскокам. Роберт, не любивший спрашивать в лоб, вынужден был констатировать, что ему ничего не остается, кроме как брать быка за рога.

— Я это, Гарри, вишь, тут один мужик в банке, в Брафтоне, грил, что ты, это, грил Джеральду Грею, который с «Мэнора», что из этого вашего, как его, центера собаки сбежали…

— Во как?

— Дело нешуточное, Гарри, овечек-то режут, нашему брату, у кого овцы на выпасе, просто напасть какая. Ежели Джеральд просто так брехал, то…

Тайсон заново раскурил трубку, приложился к кружке, уже показавшей дно, и снова уставился в нее задумчивым взглядом. Роберт, которому природная интуиция безошибочно подсказывала, когда надо прекратить нажим на собеседника, молча ждал, вдумчиво разглядывая выложенный сланцевой плиткой пол. Одним из его многочисленных талантов было умение выдерживать паузу и не выглядеть при этом ни растерянным, ни неловким.

— Я много чего мог бы сказать, вот, — заговорил наконец Тайсон. — Ты не думай, Боб, я не того, чтоб увиливать. Только наш главный в Лосуне грит: не трепись, а я, знаешь, работу-то терять не хочу. Она, вишь, работа-то ладная, мне сейчас самая как раз подходящая.

— Оно верно, Гарри, работа подходящая, оно самое. Оно, конешно, рисковать-то не дело.

Еще одна пауза.

— Завтрашний день облава бут, слыхал? — спросил Роберт. — Этот, который одежей-то в Кендале торгует, он все и устроил для этой, для рыкламы. Я тоже пойду, дело-то занятное.

— Во как? — отозвался Тайсон. Снова молчание. Роберт допил пиво.

— Ну ладно, пойду-ка, а то рассемшись тут, ровно граф какой, за кружкой-то, — проговорил он, вставая; его подбитые гвоздями сапоги клацнули по плиточному полу. — Мне, старик, еще на выгон поспеть надо. Знаешь, ежели у вас псина какая и сбежала, так, может, это и не она овец-то режет; глядишь, ваше дело и сторона.

Он кивнул и двинулся к двери, за которой раздавался непрерывный треск и грохот: конистонская молодежь буйно отмечала День Гая Фокса. В последнюю секунду Тайсон дернул Роберта за рукав.

— Один из их злющий был, зараза, — пробормотал он в кружку и тут же принялся внимательно изучать вечернюю газету, не надев очков и держа ее вверх ногами.

16 ноября, суббота

— С меня, пожалуй, хватит! — заявил Шустрик. — Спекшись я, лис. Я вас потом догоню, ничего не поделаешь.

До рассвета оставалось еще около часа. Ночная охота на крутых западных склонах Голой горы оказалась на этот раз на редкость долгой и изматывающей. Если бы не сверхъестественная способность лиса безошибочно угадывать, куда ринется вспугнутая овца, они наверняка потеряли бы ее в темноте и охоту пришлось бы начинать с самого начала. Перед своей безвременной кончиной овца крепко лягнула и основательно помяла Рафа (в который уже раз!), и теперь он остервенело рвал ее на куски, не обращая внимания на то, что его кровь смешивается с овечьей; он грыз копыта, хрящи, кости и мясо, успокаивая свой дикий голод. Обломки овечьих костей, кольнувшие Шустрика в живот, когда он улегся вздремнуть, живо напомнили ему косточки морских свинок в золе достопамятной топки.

Шустрик проснулся в темноте с острым ощущением грозящей опасности, к тому же он обнаружил, что зверски замерз, все его тело затекло и задубело на холоде, так что он весьма скептически отнесся к тому, что ему по силам будет обратный путь к Бурому кряжу. Ему было не по себе. В голове стоял какой-то далекий звон, который на пределе слышимости трудно было отличить от завывания ветра, и, осмотревшись, Шустрик вновь ощутил, что его охватывает чувство покинутости и нереальности происходящего — симптом, который он слишком хорошо научился распознавать. Некоторое время, покуда Раф с лисом продолжали дрыхнуть, он побродил туда-сюда, затем снова улегся, и ему приснился жуткий кошмар, в котором он бесконечно падал в бездонную пропасть, пахнущую дезинфекцией и табаком. Очнувшись, Шустрик ощутил, что его ухо зажато в чьих-то острых зубах, и увидел подле себя лиса.

— Ну, проснись, голубчик, проснись!

— Ох, это сон! Ты ничего не слышал? Да нет, конечно, нет… — Шустрик с трудом поднялся с земли. — Я кричал во сне?

— Еще как. Дрыгался весь и орал как резаный. За милю слыхать.

— Извини. Придется мне повытаскивать перышки из головы, а? Она звенит, как та белая машина. Неудивительно, что столько шуму.

В смущении Шустрик проковылял несколько ярдов на трех лапах, помочился на ствол чахлой рябины и возвратился назад. Лис лежа следил за ним с миной отстраненного одобрения.

— Ты как, а? Уж не захворал? — Прежде чем Шустрик успел ответить, лис добавил: — Пойду большака побужу. Пора уж.

— Уже?

— Пора, тут нельзя больше.

— А куда?

— Вон туда, на ту верхотуру.

— Надеюсь, у меня хватит сил.

— Крепись, приятель. И так мы тут с тобой проваландались, того гляди погоня сядет, мешкать некогда.

Дождь прекратился. Все еще сонный Раф выволок из окоченевшей кучи останков переднюю ногу овцы и нес ее в зубах, покуда они поднимались по крутому склону и дальше к северному гребню Колючего холма. Но тут Шустрик стал отставать и в конце концов попросту лег. Раф с лисом возвратились к нему.

— Это выше моих сил, — пробормотал Шустрик. — Придется мне догонять вас потом. Что-то мне не по себе, Раф. Лапы совсем холодные.

Раф положил на землю овечью ногу и обнюхал Шустрика.

— Вроде бы с тобой все в порядке, ну разве что башка твоя, сам понимаешь.

— Я-то понимаю… Наверное, это лишь глядя на нее, все кажется так трудно. Честно говоря, Раф, я не вполне уверен, что там, внутри, — я. — Шустрик осторожно дернул задней лапой, как бы проверяя ее. — Что это? Стеклянная она, что ли? — Он встал и тут же снова рухнул на землю. — Моя лапа вроде как с другой стороны… этого…

Раф снова обнюхал Шустрика.

— Да нет, с твоей лапой полный порядок.

— Я понимаю, но она почему-то вон там.

— Это овечья нога, дурачок!

— Я не это имел в виду, — сказал Шустрик с совершенно несчастным видом. — Я не могу… Ну, как это? Не могу поговорить со своей лапой.

— Ишь, разболтамшись. Двигать надо! Когда ежели солнце встанет, мы отсюда не уберемся — крышка! Фермер, как глаза протрет…

— Да бросьте вы меня и уходите! — крикнул Шустрик в отчаянии. — Оставьте меня одного! Я вернусь еще до полудня. Никто меня и не увидит…

— Тебя, приятель, за полмили видать, вишь, пестрый, ровно сорока…

Запеленутый туманом, истекавшим из его собственной головы, которая гудела от жужжания воображаемых мух и была заключена в трясущийся, но невидимый шлем из металлической сеточки, Шустрик куда-то поплыл, наблюдая за тем, как морда лиса исчезает в бурой торфяной воде, которая текла неощутимо, но тем не менее вполне зримо убегала прочь.

Когда Шустрик проснулся, на небе не было ни тучки, светило ясное солнце и припекало голову. У самой его морды на каком-то сухом стебле трудолюбиво копошилась божья коровка, и Шустрик, не шевелясь, наблюдал за ней. Вдруг сквозь стебли бурьяна на фоне синего неба он увидел низко парящего канюка, который завис над ним, расправив широкие крылья. Шустрик резко вскочил, и канюк улетел.

Шустрик осмотрелся по сторонам. Склон холма был совершенно пуст. Раф с лисом ушли. Но по крайней мере… Шустрик пробежал несколько ярдов вверх по склону, пока не увидел основание ближайшего гребня, и в то самое мгновение, когда он понял, что остался один, он осознал также, что пришел в себя и способен теперь видеть и владеть лапами. В голове у него, правда, еще звенело, но он, по крайней мере, мог держать ее как нужно.

Надо было уходить. Голос овечьей крови, которую они пролили всего в полумиле отсюда, вопил о справедливости. Шустрик подумал о долгом пути назад, к Бурому кряжу, и о фермах, от которых ему следовало держаться подальше. Не так-то просто будет пробраться незаметно при свете ясного утра. Может, лучше дождаться вечера? Но тогда где ему спрятаться? Во всяком случае, не здесь. Он не забыл предупреждения лиса. Слишком уж близко лежала убитая овца. Стало быть, надо убираться подальше. И если он намерен искать укрытия, то, по крайней мере, не худо будет искать его по дороге домой, нежели от дома.

Интересно, куда лис повел Рафа? Совершенно ясно, что они отправились не тем путем, которым пришли сюда. Бормоча себе под нос «кругом, кругом», Шустрик двинулся назад, к тому месту, где спал, и без труда обнаружил в вереске запах лиса. Удивительное дело, но след вел вниз по склону, значительно севернее их ночного маршрута через Даддон. Распугивая бесчисленное множество пауков, а порой и сонных шмелей, Шустрик прокладывал путь вниз по склону через мокрые папоротники и сам не заметил, как вскоре оказался на дороге на перевал, которая шла через Голую гору, круто петляя по склону. Коротко нюхнув пятно пролитого масла и выдохшегося бензина, Шустрик вновь учуял след лиса по другую сторону дороги. Еще немного вниз, потом, наконец, по дуге — к Даддону и к ферме «У Бурливого ручья», располагавшейся за мостом среди деревьев.

Перебравшись через ручей чуть выше моста и вскарабкавшись по крутому берегу к дороге, Шустрик вдруг увидел машину, которая остановилась на обочине у дорожного указателя, ярдах в пятидесяти. Подле машины стоял человек — в отличных новых сапогах, в бриджах защитного цвета, в зеленой твидовой куртке и зеленой же круглой шляпе. Даже на таком расстоянии Шустрик ясно чуял запах новой одежды. Лицо человека было повернуто к Шустрику, но глаза были заслонены каким-то непонятным предметом, который он прижимал к ним, — нечто вроде двух бутылочек — два темных стеклянных кружочка, соединенных вместе. Рядом с человеком, прислоненная к крылу машины, стояла двустволка.

Облава началась точно в назначенный мистером Эфраимом час; субботнее утро выдалось погожим, загонщики собрались в «Усталом путнике» в Ульфе и подкрепились кофе с бутербродами, приготовленными хозяином заведения, мистером Дженнером, а потом двинулись вверх по долине, чтобы для начала осмотреть Грай и другие места в Верхнем Даннердейле. Деннис, который еще не остыл от телефонного разговора с мистером Пауэллом, не оставившего у него ни малейших сомнений, что во всех его несчастьях виноват Центр, подзуживал всех высматривать собаку в зеленом ошейнике.

Мистер Эфраим, щеголявший новенькими сапогами, курткой спортивного покроя (по его собственному выражению), круглой шляпой, а также взятым по такому случаю взаймы двенадцатизарядным двуствольным карабином, гордость каковым многократно превосходила его умение с ним обращаться, с жаром рассуждал о носильных призах, ожидающих участников облавы, однако о практической стороне дела явно имел весьма смутное представление. Впрочем, будучи человеком сговорчивым по натуре, а главное, не желая ударить в грязь лицом перед своими потенциальными покупателями, он не стал возражать против того, чтобы кто-нибудь взял практическое руководство на себя, а сам достал бинокль и остался наблюдать за загонщиками, которые, держась на расстоянии ярдов шестидесяти друг от друга, прочесали склон холма к югу от Грая, перестроились, повернули к западу, в сторону Барсучьего кургана, и вышли обратно на дорогу у края долины. Деннис разжился дикой уткой, старый Рутледж, известный остряк, сначала промазал по бекасу, а потом подстрелил-таки недотепу-сороку, дрыгавшую хвостом на ветке. Больше им не попалось никакой заслуживающей внимания живности — только овцы, луговые щеврицы, вороны да жуки.

Мистер Эфраим и мистер Ферз (он усердно строчил в блокноте и имел при себе даму-фотографа) встретили загонщиков на дороге приветственными возгласами и стаканчиками виски; для поднятия боевого духа явились также местные дамы: Гвен Уильямсон с дочками, Мэри Лонгмайр из ньюфилдской гостиницы, Сара Линдсей, Доротея Крейви («Ой, как весело!»), Джоан Хоггарт, Филлис и Вера Доусон, державшие магазинчик у моста, кое-кто еще. Немного огорчало, что до сих пор так и не удалось обнаружить никаких следов таинственной собаки, но мистер Эфраим не падал духом.

— Ничего, еще весь день впереди! По крайней мере, теперь мы знаем, где ее нет, правда? И больше ни одна овца у вас не пострадала, а, мистер Линдсей? Что же теперь, как вы считаете, мистер Лонгмайр? Пройдем дальше и прочешем участок мистера Уильямсона?

— Ну, дело, — отозвался Джек, поворачиваясь к Гарри Брайтуэйту. — Что, Гарри, пойдет?

Поскольку мистер Эфраим не сумел разобрать ни слова из того, что изрек в ответ мистер Брайтуэйт (говоривший на очень густом ланкаширском диалекте), он попросту одарил все общество лучезарной улыбкой, усадил загонщиков в специально нанятый автобусик и покатил впереди на собственной машине, предоставив дамам возвращаться домой к позднему завтраку.

Расположившись чуть ниже вершины того же самого Грая, за первой партией охотников, причем с ничуть не меньшим интересом, наблюдали также Раф с лисом, выглядывая из-за груды валунов.

Немалых трудов стоило лису уговорить Рафа покинуть спящего на Голой горе Шустрика. Решающим аргументом послужила угроза бросить их обоих вообще.

— Кто знает, он, может, и вовсе захворал? Не можем мы ждать, когда он проснется. Промешкаем — всем крышка, и ему, и нам. Когда очухается, небось, нас нагонит. Мелкий, его не видать, что на холме, что в долине. Бедняга, это все дырища у него в башке.

Раф с лисом и впрямь слишком долго ждали на Голой, и когда первые лучи рассвета осветили на востоке перевал Рейнас, лис настоял на том, чтобы идти обратно по самому верху. Перебравшись через Даддон значительно выше Бурливого ручья, с рассветом они поднялись по Сухоруслу и проследовали дальше к Фэрфилду, на дальний склон Серого Монаха. Отсюда, преодолев пять миль по Козьей тропе, они спустились к восточному краю Козьего озера и в конце концов оказались на восточном склоне Грая. С каждой минутой солнце все решительнее вступало в свои права. До шахты Рафу с лисом оставалось не более мили, и они прилегли отдохнуть в тени тернового куста. Едва они пристроились, как легкий ветерок переменился на западный; лис тут же напрягся и припал к земле.

— В чем дело? — спросил Раф, беря пример с лиса.

— Брысь! Полно их на холме, приятель! Мозгов у тебя маловато, а ноги-то есть?

Лис быстро пробежал ярдов двести вверх, Раф за ним, затем осторожно пополз между камней дальше. Теперь Раф с лисом четко видели всю цепь охотников, те прочесывали холм снизу и шли спиной к ним. Раздался выстрел, Раф замер, прижавшись к земле.

— Думаешь, они нас ищут?

— А кого ж? Верно дело, у самой лёжки. Заразы! Я б их в клочки, кабы мог!

— Но ведь они уходят. Может, мы вернемся?

— Вернемся? Дня через два. Или позже. Оглох, что ль?

— Тогда куда?

— В тихое место, да чтоб подальше отсюда.

— Без Шустрика я не пойду, — твердо сказал Раф. Он умолк, ожидая ответа. Лис нехотя повернул голову и молча уставился на Рафа, и тот, как всегда испытывая отвращение от вони лиса, в свою очередь посмотрел в его крапчатые и бурые, словно дно торфяного пруда, глаза, в которых поблескивало солнце и отражались плывущие облака. Наконец Раф поднялся. — Если столько людей охотятся за нами в долине, значит, Шустрику угрожает страшная опасность. Я пойду к нему.

— Вольному воля, голубчик.

Гарри Брайтуэйт, Джек Лонгмайр и остальные, посовещавшись, решили, что разумнее всего будет прочесать северо-западный склон Серого Монаха, длиной с милю, от Фэрфилда и Буйноводного пика вниз до Бурливого ручья и нижней части Рейнаса. На это — учитывая подъем и спуск — как раз и уйдет все время до обеда. (Обед, а также пиво к нему оплачивали, разумеется, «Качественные костюмы» — это был один из важнейших пунктов программы.) Ну, а после обеда («Ежели, слышь, до того не пристрелим заразу», — как выразился Деннис) предполагалось начать от Леверской тропы и прочесать выгон у «Языка» по обе стороны Ситуэйтского озера. Мистер Ферз, по-прежнему неустанно строчивший в блокноте, прыгнул вместе с остальными в автобус и укатил на Рейнас, чтобы потом подняться на Мокрый кряж, а мистер Эфраим, не большой любитель ходьбы по пересеченной местности, остался у Бурливого ручья, держа наготове бинокль и двустволку.

— Если вы погоните ее в мою сторону, джентльмены, уж я не промахнусь. Кто знает, может, когда вы спуститесь к обеду, все уже будет кончено.

— И самый обед кончившись, — ввернул под общий смех старый Рутледж, и автобусик тронулся с места.