Книга: Истоки морали: В поисках человеческого у приматов

Назад: Глава 5 Притча о доброй обезьяне

Дальше: Глава 7 Если Бога нет

Глава 6

Десять лишних заповедей

Две вещи наполняют мою душу всегда новым и все более сильным изумлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее я размышляю о них: это звездное небо надо мной и моральный закон во мне.Иммануил Кант

Можем ли мы не чувствовать боли, когда пламя сжигает нас? Можем ли мы не сочувствовать друзьям? Неужели эти явления менее необходимы или порождают менее серьезные последствия только потому, что относятся к сфере субъективного опыта?Эдвард Вестермарк

В Токио, в зоопарке Тама, мне довелось наблюдать один удивительный ритуал. С крыши здания, где в открытом вольере жили 15 шимпанзе, смотритель разбрасывал горстями орехи макадамия. Макадамия — единственный имеющийся в продаже вид орехов, которые большинство самок шимпанзе не могут разгрызть зубами. В зоопарке в тот момент не было взрослых самцов, у которых челюсти столь мощные, что могут разгрызть даже такие твердые орехи (я побывал у небольшой гробницы со свежими цветами в память Джо, старого альфа-самца, умершего несколькими неделями ранее). Шимпанзе метались по вольеру, собирая орехи в рот, хватая их передними и задними конечностями. После этого все они рассаживались по одной, каждая со своей аккуратной кучкой орехов, вокруг места, известного как «станок для колки орехов».

Затем одна из шимпанзе подошла к станку, состоявшему из большого булыжника и металлического бруска, прикрепленного к нему цепью. Она положила на камень орех, взяла металлический брусок и колотила им по ореху до тех пор, пока не удалось извлечь ядро. При этом во время работы рядом с самкой сидел подросток, которому она позволяла лакомиться результатами своих трудов. Покончив со своими орехами, она уступила место следующей самке; та разложила свои орехи возле задних лап и приступила к той же процедуре. Смотритель объяснил, что этот ритуал проводится ежедневно и продолжается до тех пор, пока все орехи, собранные всеми обезьянами, не будут расколоты.

Надо сказать, что мирный характер этой сцены поразил, но не обманул меня. За дисциплинированным поведением часто стоит строгая социальная иерархия. Эта иерархия однозначно определяет, кто имеет право есть или спариваться первым, и основана она в конечном счете на насилии. Если бы кто-то из низкоранговых самок и их отпрысков попытался воспользоваться станком не в свой черед, ситуация могла бы обернуться плохо. Дело не только в том, что все обезьяны знают свое место; дело в том, что они знают, чем может кончиться нарушение правил. Социальная иерархия — гигантская система запретов и тормозов; именно она, вне всякого сомнения, проложила путь к человеческой морали, которая представляет собой такую же систему.

Ключевой момент здесь — контроль поведенческих импульсов.

Законопослушный распутник

Когда некая француженка обвинила видного политика Доминика Стросс-Кана в сексуальных домогательствах, она не удержалась и добавила, что он вел себя как «похотливый шимпанзе». Когда человек теряет контроль над собственными порывами, нам всегда хочется сравнить его с животным. Такое сравнение ужасно оскорбительно… для шимпанзе!

В академических кругах, надо сказать, тоже невозможно обойтись без популярного образа вышедшего из-под контроля животного. Там, где речь заходит о моральной эволюции, он просто необходим, потому что если нет морали, то мы просто «делаем что хотим»; при этом считается, что мы по определению не можем хотеть ничего хорошего. Отличный в остальном философ и знаток естественной этики Филип Китчер однажды назвал шимпанзе «распутниками», пояснив при этом, что они всегда идут на поводу у собственных порывов и желаний. Его определение не подразумевало ни злобности, ни похотливости, которые обычно связывают с этим понятием; речь шла в основном о том, что шимпанзе пренебрегают возможными последствиями своего поведения. Но, по существу, Китчер сказал то же, что и француженка: подобно некоторым заслуживающим презрения людям, животные в принципе не умеют сдерживать свои эмоции. Далее Китчер рассуждает о том, что где-то в процессе эволюции мы преодолели свое распутство и именно поэтому стали людьми. Начался этот процесс с «осознания того, что определенные формы планируемого поведения могут привести к неприятным результатам».

Неужели Китчер имел в виду, что каждая кошка, завидев мышь, слепо бросается за ней? Неужели у кошек нет никакого выбора, кроме как следовать охотничьему инстинкту? Почему же тогда она распластывается на земле, плотно прижимает уши к голове, прячется за мусорным баком и начинает выслеживать свою добычу, приближаясь к ней медленно-медленно, буквально по сантиметру? Почему она тратит драгоценные минуты на то, чтобы подползать на чуть-чуть только тогда, когда мышь ее не видит? Может быть, она понимает, что лучше кинуться на добычу в нужный момент, чем раньше времени? Честное слово, мне часто хочется посоветовать каждому философу завести себе домашнее животное. Знание последствий очень сильно влияет на поведение.

Шимпанзе в зоопарке Тама тоже демонстрировали четкую границу между порывом и действием. Очевидно, каждому из них хотелось побыстрее расколоть свои орехи, но что-то не позволяло им этого сделать. Или представьте себе шимпанзе-мать, младенца которой с самыми лучшими намерениями утащила любопытная самка-подросток. Мать будет следовать за похитительницей с воем и мольбами, пытаясь получить своего отпрыска назад, та будет весело удирать. Но мать подавляет в себе желание преследовать несносную юницу, потому что боится, что та, забравшись на дерево, подвергнет опасности ее драгоценное дитя. Она должна оставаться спокойной и собранной. А вот когда младенец благополучно вернулся и вновь удобно устроился на мамином животе, ситуация кардинально меняется. Я видел, как в подобных случаях мать набрасывается на юную самку и долго, выпуская накопившееся раздражение, гоняет ее с яростным ревом и визгом. Точно так же молодой самец, которому не позволяется еще спариваться на виду у остальных, может долго сидеть рядом с сексуально привлекательной самкой, подавая ей тайные сигналы; видит их только она. Он будет широко расставлять задние конечности, демонстрируя эрекцию, и призывно водить передними. Так он приглашает самку последовать за ним в тихое местечко. Однажды я видел, как молодой самец, завидев самца постарше, торопливо прикрыл пенис лапами, скрывая свои намерения.

Высокоранговым особям самоконтроль тоже полезен. К примеру, иногда альфа-самца буквально донимает более молодой соперник, всячески стараясь вызвать на бой. Он кидает в его сторону камни, бросается к нему, будто собираясь напасть, его шерсть стоит дыбом. Это замечательный способ проверки нервов. Опытные альфы полностью игнорируют всю эту суету, как бы не замечая, а потом не спеша обходят своих союзников, успевая делать груминг каждому. Так что ближе к концу дня, когда придет время для контрнаступления, молодой да горячий окажется в явном проигрыше.

До меня дошло, насколько жестко сдерживают себя самцы шимпанзе, когда один из работающих в поле коллег поделился своими мыслями. Он сказал: «Вот никогда не думал, что самцы шимпанзе могут ломать друг другу кости». Я тоже никогда об этом не задумывался, но ясно, что животное, способное раскусить орех макадамия (а для этого требуется давление около 20 кг/см2), на это способно. Кристоф Бош наблюдал в лесу сотни схваток между членами разных групп и не раз замечал, что, когда самец хватает противника за ноги и кусает, вполне явственно слышен хруст ломающихся костей. Сам я видел схватки только между хорошо знакомыми шимпанзе, а в них ничего подобного не происходит, как бы страшно все это ни выглядело со стороны. Это означает, что большую часть времени, по крайней мере внутри своей группы, самцы шимпанзе сдерживают свою немалую силу.

Преимущество эмоциональной реакции перед инстинктивной состоит в ее неоднозначности. Понятие «инстинкт» относится к генетической программе, которая говорит животному — или человеку, — что делать в тех или иных конкретных обстоятельствах. Эмоции, с другой стороны, производят внутренние изменения и одновременно обеспечивают оценку ситуации и возможных вариантов поведения. Неясно, есть ли у человека и других высших приматов инстинкты в точном смысле этого слова, но нет никаких сомнений в том, что эмоции у них есть. Немецкий специалист Клаус Шерер называет эмоции «разумным интерфейсом, промежуточным звеном между входом и выходом, действующим на основе того, что важнее всего для организма в данный момент».

Это определение может показаться противоречивым, поскольку в нем эмоции названы разумными. Стоит, однако, помнить, что различия между эмоциями и знанием до сих пор до конца не определены. Здесь то и другое переплетаются. Более того, у человека и других высших приматов они взаимодействуют, вероятно, очень похоже. Часто считают, что префронтальная кора головного мозга, которая помогает регулировать эмоции, у нашего биологического вида особенно велика, но это устаревшая точка зрения. Кора человека содержит 19 % всех нейронов мозга, ровно столько же, сколько у любого типичного млекопитающего. Поэтому наш мозг иногда называют «линейно и пропорционально увеличенным мозгом примата». В целом он, возможно, больше других, но связи между его отдельными частями точно такие же.

Большинство читателей наверняка знакомы с веселыми видеозаписями, на которых дети, сидя за столом в полном одиночестве, отчаянно пытаются не есть пастилу — они то лизнут ее тайком, то откусят крошечный кусочек, то отвернутся, чтобы не испытывать искушения. Это один из наиболее красноречивых тестов на владение собой. Детям, если они удержатся и не съедят эту палочку пастилы, обещают дать еще одну палочку. Наших родичей-приматов тоже испытывают на такое «отсроченное вознаграждение». К примеру, низшие обезьяны с готовностью оставят кусочек банана в покое, если будут знать, что в этом случае позже получат кусок побольше. Или шимпанзе будет терпеливо сидеть и смотреть на контейнер, в который каждые 30 секунд падает конфета. В любой момент испытуемый может забрать контейнер и съесть его содержимое, но тогда поток сладостей прекратится. Чем дольше ждешь, тем больше конфет получишь. Человекообразные обезьяны справляются с этим заданием примерно так же хорошо, как дети, и способны отложить вознаграждение на время до 18 минут. Они ждут и дольше, если есть игрушки, при помощи которых можно отвлечься от наблюдения за машиной со сластями. Подобно детям, обезьяны стараются отвлечься, чтобы более эффективно бороться с искушением. Значит ли это, что они осознают свои желания и намеренно их сдерживают? Так, пожалуй, и до свободы воли уже недалеко!

Ясно, что «распутники» Китчера — несуществующий вид. Приматы предоставляют нам материал для глубоких знаний о групповой жизни, основанной одновременно на эмоциях и контроле над ними. Неразрывно связанные с обществом, они уважают накладываемые им ограничения и готовы «раскачивать лодку» только в тех случаях, когда могут выйти сухими из воды или считают, что результат стоит риска. Если же нет, то они, подобно шимпанзе в зоопарке Тама, ждут очереди и сдерживают свои желания. Мы происходим от длинной череды предков, которые существовали в условиях развитой иерархии и для которых соблюдение социальных запретов было второй натурой. Если сомневающимся нужны доказательства того, как много мы от них унаследовали, достаточно только вспомнить, как часто мы подкрепляем моральные правила авторитетом власти. Иногда это личная власть, вроде власти суперальфа-самца (когда мы утверждаем, что Бог на вершине горы вручил нам скрижали Завета). В других случаях мы поддаемся власти разума: утверждаем, что некие правила настолько логически убедительны, что было бы глупо им не следовать. Уважение человечества к моральному закону выдает склад ума, характерный для существ, которые любят быть в хороших отношениях с вышестоящими.

Ничто не может быть более показательным, чем типичная реакция человека на свой проступок. Мы опускаем лицо, избегаем встречаться с другими людьми глазами, опускаем плечи, преклоняем колени и вообще как будто все съеживаемся. Уголки рта опускаются, брови изгибаются «домиком», выдавая явное чувство неловкости. Человек стыдится, он закрывает лицо руками или хочет «провалиться сквозь землю». Это желание стать невидимым — напоминание о позе подчинения. Шимпанзе ползают в пыли перед своим вожаком, пригибаются к земле, чтобы смотреть на него снизу вверх, поворачиваются к нему задом, чтобы ни в коем случае не выглядеть угрожающе. Доминантные особи, напротив, стараются казаться крупнее и готовы буквально бегать или ходить по подчиненному, который с готовностью принимает позу эмбриона. Антрополог Дэниел Фесслер, изучающий чувство стыда в различных человеческих культурах, сравнивает его универсальную позу съеживания с позой подчиненного животного перед лицом разгневанного доминантного. Стыд отражает сознание того, что человек (или примат) разгневал кого-то, кого теперь нужно ублажить. Что бы при этом человек ни чувствовал, эти переживания вторичны по отношению к куда более древнему иерархическому образцу.

Доминантный шимпанзе, шерсть дыбом, идет на двух лапах и держит в руке большой камень. Он выглядит крупнее соперника, который с жалобным ворчанием уклоняется от столкновения с ним (знак подчинения). Однако все это ритуал, потому что на самом деле два самца одинаковы по массе и размеру.

У человека есть одна-единственная уникальная особенность, которую подметил еще Дарвин: человек краснеет. Мне неизвестно, чтобы у каких-нибудь других приматов мгновенно краснело лицо. Румянец смущения — это настоящая эволюционная загадка, особенно для тех, кто считает, что человек способен только на эксплуатацию других людей. Если бы это было так, разве не лучше было бы человеку без этого странного свойства? Разве не лучше было бы, если кровь в самые неподходящие моменты не бросалась непроизвольно к щекам и шее, где изменение цвета кожи видно издалека, как горящий фонарь? Для прирожденного манипулятора подобный сигнал не имеет положительного смысла. Я могу придумать для такого румянца один-единственный смысл: покрасневшее лицо сообщает другим людям о том, что вы знаете, как сказываются на них ваши действия. Это способствует доверию. Мы вообще предпочитаем тех, чьи эмоции можно прочитать по лицу, тем, кто никогда не демонстрирует ни малейшего намека на стыд или вину. Тот факт, что в процессе эволюции у нас появился ясный сигнал, сообщающий о смущении, связанном с нарушением правил, — очень серьезная информация о нашем биологическом виде.

Способность краснеть — часть того самого эволюционного набора свойств, из которого выросла мораль.

Межличностная мораль

Мораль — это система правил, предписывающих, по существу, две вещи: помогать или по крайней мере не вредить другим людям. Она предписывает заботиться о благе других и ставить интересы общества выше личных. Мораль не отрицает существования личных интересов, но ограничивает следование им общественными интересами.

Это функциональное определение отделяет мораль от обычаев и привычек, таких, как правило пользоваться за столом ножом или вилкой, а не палочками и уж тем более не руками. Если я начну есть руками, окружающие, по крайней мере в моей нынешней культуре, могут меня не понять и даже осудить — но это будет осуждение не морального свойства. Даже маленькие дети отличают этикет (мальчики ходят в свой туалет, девочки в свой) от моральных правил (нельзя дергать девочек за косички). Правила, имеющие отношение к морали, воспринимаются гораздо серьезнее, чем просто конвенции. Малыши даже верят в их универсальность. Если спросить, представляют ли они себе общество, в котором все ходят в один туалет, то окажется, что это вполне допустимо; но если спросите, существует ли общество, где можно просто так навредить кому-либо и это будет нормальным, они ответят отрицательно. Философ Джесс Принц объясняет: «Моральные правила коренятся непосредственно в эмоциях. Подумав о драке, мы испытываем неприятное ощущение, и его невозможно просто так выключить». Моральные представления развиваются, как ни поразительно, в самом раннем возрасте. Еще до года малыши начинают проявлять симпатии к положительному герою кукольного представления. Кукла, которая спокойно играет с другой куклой в мяч, нравится больше, чем та, что крадет мяч и убегает с ним.

Эмпатия необходима. В раннем детстве ребенок усваивает, что если ударить или укусить брата или сестру, то будет много воплей и других отрицательных последствий. Детям, за исключением тех немногих, из кого вырастут психопаты и кто уже в детстве мучает животных, проявляет ненужную жестокость и не умеет раскаиваться, не нравится вид плачущих братьев и сестер. Кроме того, если обидеть братца, то ни игр, ни веселья больше не будет. Никто не захочет играть с тем, кто то и дело обижает. Наконец, на сцене в любой момент могут появиться сердитые мама с папой или учитель, которые пожалеют пострадавшего или накричат на обидчика и заставят его почувствовать себя виноватым, указав на слезы жертвы. Учитывая эти эмоциональные последствия, мало кто захочет причинять вред товарищу по играм. Эмпатия учит детей принимать чувства других всерьез.

И такое раннее развитие не должно нас удивлять. Только господствовавшая «теория лакировки» внушала нам, что великодушие не является частью человеческой природы и что надо приложить массу усилий, чтобы внушить его детям. Детей при этом рассматривали как эгоистичных чудовищ, которые усваивают мораль от своих учителей и родителей вопреки своим естественным наклонностям. Считалось, что принципам морали они следуют по принуждению. Я смотрю на это с противоположной точки зрения. Ребенок — моральное существо по своей природе, мощно поддерживаемое собственной биологической сущностью. Мы, люди, автоматически обращаем внимание на других, испытываем к ним приязнь и ставим себя на их место. Подобно остальным приматам — и, кстати говоря, не только приматам, — мы испытываем эмоциональное влияние других. Большой пес прекратит трепать более мелкого собрата, как только тот взвизгнет погромче, по той же причине: ему не хочется делать больно другому.

Собаки более иерархичны, чем люди, и у них больше причин бояться последствий. Возможно, именно этим объясняется резкая реакция Булли, собаки Конрада Лоренца, на нарушение правил. В данном случае жертвой был не беззащитный собрат, а сам хозяин: Булли случайно укусил знаменитого этолога за руку, когда тот пытался разнять собачью драку. Лоренц не стал его наказывать и даже, наоборот, постарался сразу же успокоить, но у Булли случился настоящий нервный срыв. Несколько дней он был буквально парализован и ничего не ел, лежал на своей подстилке и мелко дышал, лишь иногда испуская вздох из самой глубины своей истерзанной души. Пес выглядел смертельно больным. Но даже немного оправившись, Булли несколько недель вел себя тише воды, ниже травы; такое поведение дало Лоренцу повод порассуждать о наличии у собак «совести». Раньше Булли никогда никого не кусал, так что он не мог оценить свои действия по прежнему опыту и прийти к выводу, что сделал что-то дурное. Вероятно, он нарушил естественное табу на причинение вреда вышестоящим — а это могло повлечь за собой самые худшие последствия, в том числе и изгнание из стаи.

Еще студентом я следил за поведением группы макак в присутствии альфа-самца и в его отсутствие. Как только альфа-самец поворачивался спиной, остальные самцы начинали подбивать клинья к самкам. В обычное время они тем самым заработали бы себе серьезные проблемы. Мы проверили этот принцип: низкоранговые самцы отказывались подходить к самкам, пока доминантный самец мог видеть их из отдельной стеклянной клетки — но отбрасывали всякие сомнения, когда его удаляли. В этот момент они чувствовали себя вправе спариваться с самками; кроме того, устраивали представления с битьем себя в грудь и ходили с поднятыми хвостами, что типично для высокоранговых самцов. Однако после возвращения босса самцы какое-то время вели себя очень нервно и приветствовали его широким заискивающим оскалом. Казалось, они понимали, что поступили нехорошо.

Ситуацию «кот из дома — мыши в пляс» всегда забавно наблюдать, поскольку мыши в это время не в состоянии избавиться от мыслей о коте. В другой группе макак давний альфа-самец по кличке Мистер Спиклс иногда уставал в период спаривания следить за полудюжиной беспокойных самцов. Или, может быть, ему просто хотелось погреть в помещении свои старые кости. Он пропадал на полчаса, оставляя другим самцам полную возможность спариваться. Бета-самец той группы был очень популярен у дам, но так боялся Мистера Спиклса, что его все время неудержимо тянуло к двери заглянуть в щелочку. Может быть, он хотел убедиться, что Мистер Спиклс на месте. Самцам макаки-резус требуется обычно несколько попыток, прежде чем произойдет семяизвержение, так что молодой самец до того, как сделать свое дело, успевал раз десять сбегать от партнерши к двери и обратно.

Но нельзя сказать, что социальные правила соблюдают в присутствии доминантных особей и забывают, стоит им отвернуться. Если бы это было так, то низкоранговым самцам не было бы нужды все время проверять местоположение альфа-самца или вести себя как провинившиеся после своих маленьких приключений. Дело в том, что внешние правила до определенной степени становятся внутренними. Более сложная реакция наблюдалась однажды в обезьяньей колонии Арнема; тогда бета-самец Лейт одержал физическую победу над альфой Йеруном. Схватка произошла в спальном помещении, где самцы оказались наедине. На следующее утро в вольере разыгралась следующая потрясающая сцена:

«Обнаружив раны Йеруна, Мама начала ухать и оглядываться по сторонам. Сам Перун при этом потерял самообладание, стал вопить и взвизгивать; тогда все остальные шимпанзе подошли посмотреть, в чем дело. Пока обезьяны толпились вокруг пострадавшего и ухали, „злодей“ Лейт тоже начал вопить. Он нервно бегал от одной самки к другой, обнимал их и устраивал самопрезентации. После этого он большую часть дня ухаживал за ранами Перуна. У того от мощных клыков Лейта были рваная рана на стопе и две раны в боку».

Положение Лейта напоминало положение пса Булли в том отношении, что тот и другой нарушили иерархический порядок — они напали на альфа-самца. Реакция группы, казалось, говорила: ужасный проступок; сам Лейт тоже возмещал нанесенный урон как мог. Но он не отказался от своих намерений взять верх над Перуном, и в последующие недели давление на вожака не ослабевало. В конце концов Йерун вынужден был уволиться с высшего поста. Уход за ранами старого самца не должен никого удивлять, поскольку это нормальные для шимпанзе отношения; для бонобо такое поведение еще более типично. У них я не раз видел, как во время примирения агрессор передними конечностями брал заднюю лапу пострадавшего или гладил переднюю, на которой остались следы его зубов. Эти действия не только говорят о прекращении ссоры, но и выражают сожаление. Бонобо так редко кусаются, что их тревога за последствия совершенно понятна; они стараются слизать каждую каплю крови, пролитой в результате их собственного несдержанного поведения.

Вероятно, свою роль в этих инцидентах, в том числе и в реакции Лейта на раны Йеруна, сыграла и эмпатия. Эти раны, хотя и неглубокие по меркам шимпанзе, были для Йеруна первыми за много лет. В целом приматы всеми силами стремятся сохранить хорошие отношения даже перед лицом соперничества и раздора. Шимпанзе прекрасно понимают, что такое боль и страдания, и это ясно видно по их играм. Если в игре участвуют разновозрастные детеныши, младшему нередко приходится плохо; ему запросто могут заломить ногу или перейти от трепки к укусам. При малейшем писке мать малыша прекратит игру. Обычно шимпанзе играют молча, лишь иногда раздаются хриплые придушенные смешки, напоминающие человеческий смех. Просмотрев записи сотен сеансов шуточной борьбы, мы обнаружили, что подростки особенно охотно смеются именно тогда, когда за игрой наблюдает мать младшего участника игры. В ее присутствии они хохочут чаще, чем наедине с тем же малышом. Выглядит все так, будто они стремятся успокоить мать: «Смотри, как нам весело!»

В итоге можно сказать, что социальный кодекс, по которому живут приматы и дети, поддерживается двумя факторами: внутренним и внешним. Первый — это эмпатия и желание со всеми поддерживать хорошие отношения, что заставляет избегать ненужных ссор. Второй — угроза физических последствий, таких как наказание со стороны вышестоящих. Со временем эти два фактора создают внутренний набор правил и ограничений, который я называю межличностной моралью. Такая мораль позволяет уживаться партнерам, обладающим несравнимыми способностями или силой; речь, к примеру, может идти о самцах и самках или о взрослых и детенышах. Мораль связывает их и помогает сформировать приемлемый для всех образ жизни. Иногда от правил отступают — в тех случаях, скажем, когда соперники конкурируют за статус, — но в целом приматы стремятся к мирному сосуществованию. Особи, не способные или не желающие подчиняться общественному кодексу, становятся маргиналами. Главным двигателем этого процесса с эволюционной точки зрения является стремление к интеграции, поскольку ее противоположность — изоляция или остракизм — резко снижает шансы особи на выживание.

Первой понятие «дружба» применила к поведению животных Барбара Сматс в книге «Секс и дружба у бабуинов» (Sex and Friendship in Baboons, 1985); тогда это вызвало жаркие споры. Некоторые считали такую интерпретацию отношений между животными слишком антропоморфной. Но чем больше мы узнавали об узах, которые связывают животных, тем меньше оставалось скепсиса, и теперь это общепринятое понятие. К примеру, два старых самца шимпанзе в угандийском парке Кибале-Форест большую часть времени кочевали вместе, охотились бок о бок, делились мясом, а расходясь в густых зарослях, обязательно перекликались, чтобы не потеряться. Кроме того, эти самцы всегда поддерживали друг друга в схватках с «третьими лицами». Много лет они были верными партнерами, хотя и не состояли в родстве. Приматолог Джон Митани, годами наблюдавший за ними, рассказывает, что после смерти одного из друзей второй стал намного менее общительным и практически самоизолировался; судя по всему, он погрузился в траур. Документально зафиксировано множество случаев подобных отношений, и анализ ДНК подтверждает, что партнеры часто не являются родственниками. Так что слово «дружба» здесь — не преувеличение, сегодня его часто используют, описывая отношения между слонами, дельфинами и другими животными. Полевые наблюдения за бабуинами показали, что самки, у которых есть подруги, живут дольше, чем те, у кого их нет, и оставляют после себя больше потомства. Так что дружеские отношения весьма ценны с эволюционной точки зрения.

Социальный кодекс, обеспечивающий хорошие отношения всех со всеми, определяет, помимо всего прочего, кто с кем может спариваться, как играть с малышами, кому следует уступать и при каких обстоятельствах можно отобрать у другого пищу, а при каких следует ждать своей очереди. Шимпанзе и бонобо уважают право собственности, так что даже высокоранговым самцам иногда приходится выпрашивать пищу. Вообще, доминантные особи редко отбирают у других пищу силой, и нарушители кодекса всегда встречают яростное сопротивление. Групповая атака на Фолькера, описанная в главе 3, наглядно демонстрирует отношение бонобо к тем, кто нарушает правила. Подобных примеров полно; вот, например, сцена в колонии шимпанзе под моим окном. Джимо, предыдущий альфа-самец, однажды наказал молодого самца, заподозрив его в незаконном спаривании. В обычных условиях Джимо просто отогнал бы правонарушителя подальше, но по какой-то причине — может быть, та же самка отказала ему в тот день — он пустился в настоящую погоню и никак не хотел успокоиться. Молодого самца прослабило от страха, и было похоже, что добром для него дело не кончится. Но не успел Джимо добраться до нарушителя, как самки подняли галдеж и стали издавать громкие вопли протеста. Шум поднялся оглушительный; в конце концов к хору присоединилась и альфа-самка. Джимо прекратил погоню и удалился с нервной гримасой: он понял упрек.

Таким образом я стал свидетелем, как воздействует общественное мнение.

«Сущее» и «должное»

Пожалуй, самое интересное в социальном кодексе — это то, что он реально предписывает определенное поведение. И у него есть зубы. Я говорю сейчас не только о том, как животные себя ведут, но и о том, какое поведение от них ожидается. На самом деле все сводится к разнице между сущим и должным. Вероятно, это покажется кому-то странным лексикологическим отступлением, но грань между «есть» и «должно быть» составляет едва ли не главную тему философии. В самом деле, невозможно обсуждать происхождение морали, не разобравшись в этой разнице. Понятие «сущее» описывает реальное положение вещей в настоящий момент (социальные тенденции, мыслительные способности, нейронные процессы), тогда как «должное» относится к тому, каким мы хотим все это видеть и как мы сами должны себя вести. В общем, «сущее» — это о фактах, а «должное» — о ценностях. Животные, которые подчиняются предписывающему кодексу, уже перешли от сущего к должному. И сделали это, надо заметить, в абсолютном неведении относительно океана чернил, пролитых по этому поводу.

Шотландский философ Дэвид Юм, указавший на различие сущего и должного, писал почти три века назад, что мы ни в коем случае не должны принимать их за одно и то же, и добавлял, что «следует объяснять основание» перехода в рассуждениях от жизненных фактов к ценностям, к которым мы стремимся. Иными словами, мораль — не просто отражение человеческой природы. Как невозможно вывести правила дорожного движения из описания автомобиля, так и моральные нормы нельзя вывести из описания того, кто мы и что мы. Утверждение Юма очень разумно, но весьма далеко от преувеличений позднейших философов, превративших его призыв к осторожности в «гильотину Юма» и утверждавших, что между сущим и должным лежит непреодолимая пропасть. Эти же философы при помощи «гильотины Юма» долгое время пресекали любые, даже самые осторожные попытки применить эволюционную логику или нейробиологию к вопросам человеческой морали. Наука не в силах растолковать, как сформировалась мораль, говорили они. Это верно, но при всем при том наука определенно может помочь нам разобраться, почему один выбор предпочтительнее другого — а следовательно, и почему наша мораль такова, какова она есть. С одной стороны, бессмысленно было бы придумывать моральные правила, которым невозможно следовать, точно так же, как бессмысленно устанавливать на дороге правила, которым автомобили физически не смогут подчиняться (к примеру, предписывать им перепрыгивать через медленно едущие машины). Среди философов этот принцип обычно звучит как «должное подразумевает возможное». Мораль должна соответствовать тому биологическому виду, для которого предназначена.

Сущее и должное для морали — как инь и ян. Мы обладаем тем и другим, нуждаемся в том и другом, они не тождественны и в то же время не совершенно раздельны. Они дополняют друг друга. Сам Юм не пользовался «гильотиной», названной в его честь; наоборот, он подчеркивал, как много значит человеческая природа, и рассматривал мораль как продукт эмоций. Эмпатия (которую он называл симпатией) была для него одним из главных факторов, он придавал ей громадное моральное значение. И это не было противоречием — ведь Юм всего лишь призывал к осторожности при переходе рассуждения от того, какие мы, к тому, как мы должны себя вести. Он никогда не говорил, что такой переход невозможен. Нам также следует помнить, что в реальной жизни противоречие между сущим и должным чувствуется гораздо меньше, чем на концептуальном уровне, где предпочитает обитать большинство философов. Они считают, что у нас нет оснований для объяснения перехода от одного уровня к другому, но кто говорит, что мораль сформирована по законам разума или хотя бы нуждается в этом? Что если она коренится в эмоциях, как и предполагал Юм?

Ценности неразрывно связаны с тем, что мы собой представляем. Иногда считается, что в моральном балансе биология целиком находится на стороне сущего. Однако каждый организм преследует свои цели. Одна из этих целей — выживание, другая — продолжение рода, но есть и текущие потребности, такие как не пускать соперников на свою территорию или избегать экстремальных температур. Животные «должны» питаться, убегать от хищников, находить пару и т. п. Понятно, что полный желудок не является моральной ценностью, но при переходе к общественной жизни различия становятся существеннее. Социальные животные «должны» находить общий язык. Человеческая мораль развивается из чуткости по отношению к другим и из понимания следующего факта: чтобы пользоваться преимуществами групповой жизни, следует идти на компромиссы и проявлять внимание к окружающим.

Не все животные восприимчивы в отношении других. Даже если бы пираньи и акулы были такими же умными, как мы, они никогда не смогли бы принять наш общественный кодекс; дело в том, что причинение вреда другим — если, конечно, исключить риск ответного удара — их ни в малейшей степени не беспокоит. Мы принципиально отличаемся от них в эмоциональном плане и именно поэтому придаем помощи и причинению или непричинению вреда особый статус. Эти ценности не насаждаются извне и не усваиваются логически — они глубоко встроены в структуру нашего мозга. Патриция Чёрчленд в книге «Мозговой трест» (Braintrust: What Neuroscience Tells Us about Morality) объясняет на языке сущего и должного, как эволюция подготовила нас к морали:

«С биологической точки зрения базовые эмоции — это инструмент, при помощи которого Мать-природа побуждает нас делать то, что мы должны делать, если хотим быть благоразумными. Социальные эмоции являются способом заставить нас совершать то, что мы должны совершать с точки зрения общества, а система поощрений и наказаний — способом научиться посредством прошлого опыта улучшать свое поведение в обеих сферах».

Противоречие между тем, какие мы есть, и тем, какими мы должны быть, приводит иногда к интереснейшим дебатам. Приведу в пример свой спор с одним блогером, который утверждал, что человек, от природы склонный к альтруизму, заслуживает меньшего уважения, чем тот, кто не имеет такой склонности, но при этом все же проявляет альтруизм. Так полагал один из влиятельнейших философов-моралистов Иммануил Кант. Он считал человеческую доброту примерно столь же ценной, как Дик Чейни — экономию энергии. Чейни иронизировал, что экономия энергии «похвальна», но смысла не имеет, тогда как Кант называл сочувствие «красивым», но бессмысленным с точки зрения морали. Кому нужны нежные чувства, если значение имеет только долг?

Другой блогер, напротив, высказывал предпочтение тем, кто испытывает спонтанное желание помочь, в противовес помогающему лишь тогда, когда все логически рассчитано. Таким образом, он оценил доброту выше, чем альтруизм по обязанности. Вообще, это интересная дилемма; сравните ее с вопросом о том, на ком вам хотелось бы жениться или за кого выйти замуж. Должен ли это быть человек, любящий вас, или достаточно того, чтобы он просто оказывал вам такую же поддержку, как любящий, но только по обязанности? Второй кандидат, безусловно, вкладывал бы в жизнь с вами намного больше усилий и, наверное, заслуживал бы большего уважения, но я бы лично предпочел первый вариант. Может быть, я неисправимый романтик, но я не верю в прочный союз, основанный на чувстве долга. Так же и мораль будет гораздо прочнее, если ее движущей силой станут подлинные просоциальные чувства.

Ад земной

В роли второй движущей силы морали выступает наша иерархическая природа и страх наказания. Тема, разумеется, не новая, особенно для тех, кто утверждает, что мораль не может существовать без Бога. Не обязательно соглашаться с этим удручающим заявлением, но бессмысленно также отрицать роль властей и социального влияния. В противоположность просоциальным тенденциям, которые возникают в самом начале жизни, тема обеспечения порядка появляется довольно поздно. Даже макаки-резусы, известные жесткой иерархичностью своих сообществ, проявляют невероятную терпимость по отношению к молодежи. В 1980-е гг. я проводил эксперименты, в ходе которых на несколько часов оставлял большую группу обезьян без воды, а затем наполнял их поилку. Все взрослые подходили пить в порядке строгой иерархии (все очень напоминало сцену с колкой орехов в зоопарке Тама), зато детеныши в возрасте до года подбегали, когда хотели. Они пили вместе с самыми высокоранговыми самцами и свободно смешивались с семейством главной самки. Наказания у макак возникают только на втором году жизни, и тогда уже все быстро запоминают свое место.

Поскольку человекообразные обезьяны развиваются медленнее, чем низшие приматы, детеныши у них практически не знают наказаний первые четыре года жизни. Что бы они ни делали, их никто не осудит. Они могут использовать спину доминантного самца в качестве трамплина, вырывать пищу из рук других обезьян, изо всех сил ударить подростка. Никто, даже собственная мать, не сделает им замечания. Ее основная стратегия в этот период — переключение внимания. Если ее малыш ползет к раздраженному взрослому или собирается подраться с товарищем по игре, мать начнет его щекотать, отведет в сторону или предложит пососать грудь. Можно представить себе шок, который испытывает впервые отвергнутый и наказанный детеныш. Самые драматичные наказания ждут тех молодых самцов, которые посмели приблизиться к сексуально привлекательной самке. До этого момента им позволялось свободно шляться среди них и даже спариваться — если, конечно, юнцы были на это способны. Но неизбежно наступает такой момент, когда конкуренция между взрослыми самцами выльется в спонтанную атаку на юного примата. Один из самцов, шерсть дыбом, вдруг налетит на ничего не подозревающего донжуана, схватит и начнет неистово таскать по всему вольеру за заднюю лапу, кусая при этом до крови. Молодым самцам обычно хватает одного-двух таких уроков. После этого любой взрослый самец может только взглядом или шагом навстречу заставить юнца отскочить от самки подальше.

Таким образом молодые самцы учатся контролировать свои сексуальные желания или по крайней мере быть осмотрительнее. Наши дети осваивают социальные правила примерно так же. Мы гораздо терпимее относимся к поведению трехлетнего ребенка, чьи проделки нас чаще всего просто забавляют, чем подростка, нарушения правил со стороны которого глубоко нас тревожат. Процесс обучения проходит примерно так же, как у других приматов, — от «сойдет и так» до узких рамок приемлемого поведения. Неудивительно, что наказания прочно присутствуют в наших моральных системах, от принудительных действий правоохранительной системы до остракизма в отношении мошенника и от разговоров с глазу на глаз до угроз геенной огненной, ожидающей в аду грешников.

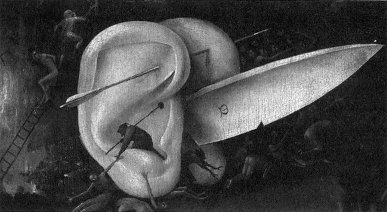

Внушить человеку страх перед наказанием — задача непростая, ей активно занимаются и религия, и общество. И здесь картины Босха занимают особое место. Он больше всего знаменит изображениями ада, которые напоминают каждому, какие ужасные вещи ждут тех, кто поддался пороку. Сцены пыток и уничтожения играют на глубочайших страхах человека — страхе быть отвергнутым, страхе страдания и смерти. Неудивительно, что на протяжении веков его картины копировали снова и снова — примерно также, как сегодня изображения распространяют по Интернету. Копированием созданных Босхом сцен занималась целая художественная фабрика в Антверпене. И все же тем, кто верит, что Босх, рисуя подобные картины, должен был быть глубоко религиозным человеком, следует вглядеться в них повнимательнее. К примеру, правая панель «Сада земных наслаждений» уникальна тем, что Босх обошелся тут без Бога, оставив все в руках человеческих. Как в буддизме нет наказующего Бога, зато есть понятие кармы, которая несет расплату всем, кто ведет аморальную жизнь, так и Босх изобразил на этой картине буквально ад на земле. Он наполнен таким множеством повседневных, хотя и причудливых сцен, что напоминает скорее варианты самых неприятных способов закончить жизнь, нежели традиционную геенну огненную, ожидающую грешников на том свете. Мы видим на горизонте пламя, но это горит сама земля. В аду Босха есть даже замерзшее озеро, где катаются на коньках обнаженные люди и фантастические животные — точно так же голландцы катались на всем, что замерзало. Не слишком похоже на типичный ад, правда?

Важная фигура здесь — чудовище с птичьей головой, известное как Князь Ада, с котлом на голове. Чудовище сидит на стульчаке, напоминающем трон, и пожирает проклятых людей, которыми затем испражняется в висящий снизу прозрачный мешок или плодный пузырь. Мы видим также два гигантских отрезанных уха с ножом между ними; как только не интерпретируют эту сцену; то нож — это алхимический инструмент очищения, то уши — знак глухоты человечества к Новому Завету, то все вместе символизирует или «уши» колокола на колесах, или фаллос с мошонкой. А в сочетании с множеством гигантских музыкальных инструментов, присутствующих в босховом аду (включая первое подробное изображение шарманки), большие уши могут также намекать на муки слуха от нескончаемой какофонии.

Босх оставляет нас, смертных, наедине с нашей судьбой и нашими страхами. Попытавшись связать этот земной ад с другими элементами триптиха, я был поражен тем, что на остальных двух панелях изображено множество всевозможных плодов, а в аду нет буквально ни одного. Я уже упоминал о том, что в раю у Босха нет запретных плодов, и это позволяет предположить, что Адам и Ева благополучно избежали трагедии обретения запретного знания и расплаты за него. Будто в качестве компенсации за отсутствие запретного плода автор засыпает массу обнаженных фигур на центральной панели триптиха невероятным количеством плодов не запретных. Их так много, что люди на картине не могут удержать их в руках. Они получают плоды от птиц, угощают друг друга, переносят с места на место гигантские ягоды клубники, а у одного человека даже голова превратилась в виноградину (возможно, это отсылка к среднеголландской шутке про головку полового члена). Но если центральная часть триптиха полна не запретных плодов, то ад полностью лишен их, и возникает впечатление, что Босх хотел этим что-то подчеркнуть.

Мне по наивности показалось, что ответ на данный вопрос можно найти в романе под названием «Биг-Сур и апельсины Иеронима Босха» (Big Sur and the Oranges of Hieronymus Bosch). Я взял эту книгу с собой во время поездки в Калифорнию. Сидя среди обнаженных купальщиков в сероводородном источнике, я чувствовал связь с «Садом земных наслаждений»; Биг-Сур тоже был великолепен, но роман я читал с большим трудом. Мне в жизни редко приходилось встречать автора, который больше потакал бы своим прихотям, чем Генри Миллер, к тому же я быстро понял, что он почти ничего не знает о Босхе. Так, Миллер в книге упоминает триптих Босха под названием «Тысячелетие»; это новое название, которым наградил «Сад земных наслаждений» немецкий историк искусства Вильгельм Френгер. Френгер утверждает, что Босх принадлежал к еретической секте. Это обвинение звучит достаточно часто, несмотря на то что в его пользу нет совершенно никаких данных; оно стоит в одном ряду с другими выдуманными обвинениями, к примеру, что Босх был скрытым гомосексуалистом и страдал страхом кастрации или что он был буйным шизофреником. Миллер с энтузиазмом описывает апельсиновую рощу и восхищается тем, как реалистично выглядят у Босха апельсины («они намного восхитительнее, намного натуральнее, чем те апельсины фирмы Sunkist, которые мы покупаем каждый день»). Маловероятно, однако, что Босх хотя бы знал, что такое апельсин. В Северной Европе эти фрукты стали известны только в XVI в.; в XVII в. их начали выращивать в «оранжереях». Голландские живописцы, в частности Питер Мондриан, обычно изображают яблони или другие северные плодовые деревья. В «Саду земных наслаждений», судя по всему, тоже представлен яблоневый сад.

Асимметричное распределение изображений плодов на триптихе, кстати, объясняется очень просто: плоды символизируют удовольствие, как гастрономическое, так и эротическое, а ад — место, откуда изгнано всякое удовольствие. Тем не менее остается без объяснения еще отсутствие Бога. На другом изображении ада кисти Босха, в картине «Страшный суд», Бог присутствует; он царственно восседает над мятущимися толпами; следовательно, в его отсутствии в аду триптиха должен быть некий резон. Возможно, Босх хотел донести до зрителя какое-то светское послание? Может быть, подразумевалось, что аморальность заслуживает ада вне зависимости от божьего суда? Или это намек на знаменитый вопрос Сократа о том, действительно ли говорить нам, что морально, а что нет, должны боги?

На правой панели триптиха Босха «Сад земных наслаждений» с изображением Апокалипсиса можно видеть два уха, пронзенные стрелой и несущие между собой острый нож. Эти уши, катящиеся тяжелой колесницей по обреченным душам, поставили в тупик уже не одно поколение художественных критиков.

«Сад земных наслаждений» предлагает нам вообразить мир, в котором мы занимаемся повседневными делами без всяких божественных указаний о том, что хорошо и что плохо, и без божественного надзора. Кажется, Босх говорит: такому миру все равно потребуется мораль, и он будет наказывать тех, кто отступит от достойной жизни, даже если вместо попадания людей в ад после смерти ад настигнет их на земле.

Общественный интерес

Босх, дитя Возрождения, жил во времена, когда разум начали ценить выше благочестия. Человечество стало мечтать о рационально обоснованной морали, и именно во исполнение этой мечты Кант несколько столетий спустя положил в основание морали «чистый разум». Многим казалось, что безупречные и вечные моральные истины где-то совсем рядом, практически «за углом», и надо только понять убедительнейшую логику, на которой они основаны. Философы с энтузиазмом взялись за дело.

Как могла возникнуть такая странная мысль? Мне она напоминает аргумент креационистов в споре с эволюционистами, когда в качестве примера предлагается взять глаз. Сложная функциональность глаза, утверждают креационисты, не могла возникнуть случайно, поэтому мы должны сделать вывод о существовании разумного дизайнера. Большинство биологов с этим не согласно и готово указать на промежуточные стадии, начиная от пятен светочувствительного пигмента на голове плоского червя и заканчивая крохотным глазом моллюска наутилуса. Естественный отбор, если хватит времени, может произвести на свет невероятно сложные структуры посредством крохотных шажков, подобно «слепому часовщику» Докинза. Никакой план при этом не нужен. Зачем же рассуждать в том же «глазном» ключе? Да, он сложен по структуре и в применении, но это необязательно подразумевает заранее придуманный план. Что в природе сделано по логическому плану? Мысль о том, что мораль можно логически вывести из неких первоначал, — креационистский миф, причем не слишком удачный, поскольку никто не смог убедительно его обосновать. Дело ограничивается пространными утверждениями.

Нормативная этика несет на себе явную печать предыдущей эпохи. Вся концепция морального «закона» предполагает принцип, который внедряется или по крайней мере может быть внедрен силой, причем остается только гадать, кто или что становится такой силой. В прошлом ответ был очевиден, но как применить эту концепцию, не привлекая идеи Бога? В качестве философского подхода к этому вопросу я бы рекомендовал книгу Филипа Китчера «Этический проект» (The Ethical Project), где автор высказывается достаточно скептически:

«Теоретические рассуждения об этическом проекте затрудняются предположением о том, что обязательно должен существовать некий этический авторитет, некая точка зрения, которая истину всегда надежно отличит от лжи. Философы отводят себе роль просвещенной замены религиозным учителям, которые прежде притязали на получение откровения свыше. Но почему? Может быть, этика — это продукт нашей общей, совместной разработки?»

Однако в нынешнюю эпоху, когда разум славят, а на эмоции смотрят сверху вниз как на что-то слезливое и путаное, невозможно обойти фундаментальные потребности, желания и навязчивые идеи нашего биологического вида. Мы состоим из плоти и крови, преследуем определенные цели: это пища, секс и, самое главное, безопасность. На этом фоне вся концепция «чистого разума» представляется чистой фантастикой. Вы слышали об исследовании, согласно которому судьи после обеда более снисходительны, чем до обеда? По-моему, здесь кратко и емко представлена вся человеческая разумность. Практически невозможно отделить рациональное принятие решений от старых предрассудков, подсознательных оценок, эмоций и деятельности пищеварительной системы. По данным когнитологии, рационализация появляется по большей части задним числом. Мы обладаем двойственной ментальностью, которая мгновенно, пока мы еще не успели как следует обдумать вопрос, предлагает нам интуитивный ответ; за этим актом следует второй, более медленный процесс, в ходе которого решение проверяется на качество и реализуемость. Конечно, второй процесс помогает нам обосновать решение, но считать это обоснование реальной причиной решения — сильное передергивание. Однако мы постоянно так делаем. Рабовладелец может утверждать, что оказывает рабу одолжение, а поджигатель войны — что он просто хотел освободить мир от тирана. Мы замечательно умеем обосновывать решения, которые отвечают нашим целям. Джонатан Хайдт увидел эту тенденцию в спорах о морали, метко сравнив ее с хвостом, который виляет собакой. Объяснения, которые мы даем своему поведению, слабо отражают его реальные мотивы. Как элегантно выразился Паскаль, «у сердца свои резоны, уму невнятные».

Лично я скептически воспринимаю доводы, которыми люди объясняют свое поведение, считая, что мне здорово повезло, ведь работаю с существами, которые не умеют заполнять опросники. И все же люди в большинстве своем полагают, что мысль предшествует действию. Мне доводилось слышать рассуждения философов об «идее» прощения и «концепции» справедливости, я встречал даже рассуждения о том, что последней мы обязаны Французской революции. Неужели имеется в виду, что, пока Мария-Антуанетта не лишилась головы, люди не имели понятия о справедливости? Мы, конечно, хорошо умеем переводить существующие в реальности до всякой теории тенденции в теоретические концепции, но это не мешает приматам и детям, никогда о них не слыхавшим, целоваться и обниматься после драки или громко возражать против нечестного распределения рождественских подарков. Так что позвольте мне вернуться к варианту «снизу вверх», при котором во главу угла ставятся эмоции. При таком подходе предполагается, что у морали есть два основных уровня, один из которых регулирует отношения один на один, а другой — интересы общества. Первый уровень — это, по существу, то, что я назвал межличностной моралью; такая мораль отражает понимание того, как наше поведение действует на иных представителей вида. Этот уровень у нас общий с другими социальными животными, у которых имеются аналогичные сдерживающие факторы и кодексы поведения. Отступление от правил ведет к дисгармонии, именно поэтому мы чувствуем необходимость учитывать интересы других; это «должное». В основе лежит не разум, хотя совсем несложно логически обосновать, почему другим может не понравиться дурное обращение или почему самец шимпанзе непременно накажет молодого соперника, ухаживающего за самочкой. Тем не менее реакции здесь полностью эмоциональны, как эмоциональна по своему существу ревность или понимание того, что, дабы быть принятым в кругу друзей, нужно вести себя соответствующим образом.

Следует заметить, однако, что понятие межличностной морали достаточно узко. Необходим второй уровень, который я называю общественным интересом. Он не отвергает индивидуальные интересы, но представляет собой принципиальный шаг вперед во всем, что касается гармонии в большом коллективе. Именно на этом уровне человеческая мораль начинает отличаться от всего, что было до человека, хотя у некоторых животных можно обнаружить рудиментарные формы общественного интереса.

Я уже упоминал о том, что высокоранговые приматы (мы говорили о Финеасе и других) выполняют задачу поддержания порядка в группе и прекращают драки между другими ее членами. То же третейское «патрулирование» можно наблюдать и у диких шимпанзе, а недавние исследования, сравнившие его функционирование в разных группах, позволяют сделать вывод о том, что такая «правоохранительная» деятельность стабилизирует социальную динамику. Сюда же относится посредничество пожилых самок, которые сводят враждующих самцов вместе, иногда буквально таща за лапу, чтобы те помирились. Самки вырывают тяжелые камни из рук самых воинственных самцов, причем делают это даже тогда, когда сами непосредственно не участвуют в ссоре и легко могли бы остаться в стороне. Таким образом шимпанзе улучшают общую атмосферу вокруг себя, содействуя мирным отношениям не только между собой, но и во всем сообществе. Или посмотрите, как самки реагируют на попытки самцов насильно овладеть одной из них. В природе самец при этом, возможно, добьется успеха, потому что он всегда может увести самку на «сафари» подальше от группы и избежать таким способом постороннего вмешательства. Иногда самцы шимпанзе даже подбирают палку и, размахивая ей, заставляют самку помимо ее воли вступить с ними в сексуальные отношения. В неволе, однако, укрыться от группы невозможно, и мне нередко приходилось видеть, как в ответ на слишком настойчивые приставания самца самка поднимала громкий вопль, после чего весь женский коллектив помогал ей отогнать нарушителя прочь. Вообще говоря, женская солидарность у шимпанзе не в чести, поэтому единодушные протесты самок против попытки насилия очень примечательны. Неужели они достигли молчаливого соглашения? Неужели понимают, что если помогать друг другу, то всем в конечном итоге будет лучше?

В человеческом обществе общественный интерес строится на просвещенном эгоизме. Мы нуждаемся в хорошо функционирующем обществе, потому что именно в нем нам живется лучше всего. Если я вижу грабителя, который вламывается в один из домов на моей улице, я поступлю как положено и вызову полицию, хотя это не мой дом и вообще не мое дело. Если бы что-то подобное произошло в давние времена, мы бы мобилизовали всех жителей и остановили злодея, не умеющего отличать свое от чужого. Нарушения моральных правил, даже если непосредственно нас не касаются, опасны для всех. В антропологической литературе есть прекрасные описания того, как все это происходило в дописьменных обществах. В качестве примера можно вспомнить рассказ Колина Тернбулла о пигмее-охотнике из племени мбути по имени Сефу, который раскинул свою сеть перед сетями других семей. Охотники мбути растягивают в джунглях длинные сети, после чего женщины и дети поднимают шум и гонят на них добычу — лесных антилоп и диких свиней-пекари. Охотники копьями добивают животных, попавших в сеть. Поставив свою сеть впереди остальных, Сефу получил необычайно богатую добычу, но, на его несчастье, остальные это заметили. В лагерь все возвратились в мрачном настроении, и вскоре зазвучали резкие высказывания в адрес Сефу. По словам Тернбулла, в глазах обычно миролюбивых пигмеев проступок Сефу был воистину ужасен. В лагере охотники начали всячески высмеивать незадачливого преступника и издеваться над ним. Молодежь отказывалась уступать ему место, а остальные говорили, что с удовольствием посмотрели бы, как он напорется на собственное копье. Сефу расплакался и вскоре увидел, как все его мясо раздают другим, даже то, что его жена попыталась спрятать под крышей хижины. Сефу получил важный урок, а племя обеспечило выполнение правила, жизненно важного для всех охотников. Сотрудничество гарантирует пищу каждому, поэтому индивидуальный охотничий успех не следует выпячивать, его следует разделять с другими, чтобы соблюдался долг, которым проникаются все члены племени.

Я думаю о таких событиях всякий раз, когда вижу «общественное мнение» шимпанзе в деле — к примеру, когда самки вместе поднимаются против слишком агрессивного самца. Понимают ли они сверхличностные последствия своих действий, как их понимают, безусловно, охотники мбути? Повышается ли при этом престиж того, кто сумел возглавить общие действия? Вообще, престиж и репутация чрезвычайно важны для понимания того, почему люди действуют в соответствии с нормами морали даже тогда, когда не получают от этого непосредственной выгоды. Остальные с большей готовностью следуют примеру честного гражданина, чем лгуна, жулика и откровенного эгоиста. Намеки на существование репутации можно увидеть и у высших приматов. Так, если крупная драка выходит из-под контроля, зеваки могут тычками в бок разбудить альфа-самца. Члены группы уверены, что он, как самый эффективный арбитр, должен вмешаться. Кроме того, человекообразные обезьяны всегда обращают внимание на то, как персонаж относится к окружающим, — например, в одном эксперименте они предпочитали иметь дело с человеком, который со всеми был приветлив. Здесь речь идет не об отношении этого человека к самим приматам, а о его репутации, заработанной тем, что он всегда делился пищей с обезьянами. В наших собственных исследованиях мы обнаружили, что если два шимпанзе будут демонстрировать колонии разные, но равно простые способы выпросить у людей лакомство, то зрители предпочтут последовать примеру более высокостатусной особи. Вспомним, как человеческие подростки копируют прическу Джастина Бибера, точно так же и человекообразные обезьяны выбирают для подражания видных, а не рядовых членов общества. Антропологи называют это эффектом престижа.

Но, несмотря на присутствие у приматов зачатков личной репутации и понимания интересов сообщества, люди продвинулись в этом вопросе намного дальше. Мы гораздо лучше умеем просчитывать, как наши действия и действия других людей скажутся на интересах общества, и спорить между собой о том, какие правила применять и какие санкции накладывать. Люди понимают, что даже небольшое нарушение следует пресекать в зародыше, чтобы тот же гражданин не совершил более серьезные проступки. Кроме того, у нас имеется дополнительное преимущество — язык; он позволяет пересказать события, которые произошли давно или далеко отсюда, и познакомить с ними все общество. Ведь если один шимпанзе обидит другого, об этом, возможно, не узнает никто, кроме жертвы. У людей на следующее же утро о происшествии в подробностях будут знать все, включая и жителей соседних деревень. Мы невероятные сплетники! Язык позволяет нам поддерживать общие воспоминания и раз за разом извлекать на свет божий старые грехи. Репутация у нас складывается годами и хранится в коллективной памяти. Проступок Сефу не будет забыт, пока жив сам охотник, и даже его детям, возможно, время от времени будут о нем напоминать. Человек поднял репутацию и общественный интерес на уровень, недостижимый для приматов, и таким образом загнал каждого члена общества в сети морали.

Мышление на уровне сообщества объясняет и наш интерес к общим правилам. Моральные эмоции, по словам Эдварда Вестермарка, отличаются от обычных «своей незаинтересованностью, очевидной беспристрастностью и духом обобщения». Такие эмоции, как благодарность и обида, касаются только наших личных интересов — того, как к нам относятся окружающие, или того, как мы хотели бы, чтобы к нам относились, — тогда как моральные эмоции намного шире. Они касаются понимания «хорошего» и «плохого» на более абстрактном уровне. Только если мы судим о том, как в данных обстоятельствах следует относиться к любому человеку, можно говорить о моральной оценке. Подходя к этому же вопросу с другой стороны, Адам Смит предлагал представить себе, что подумал бы о нашем поведении «беспристрастный наблюдатель». Какое мнение сложилось бы у того, кто не вовлечен в ситуацию? Это самый сложный аспект человеческой морали: оценка ситуации вне зависимости от того, как она может повлиять на нас самих.

Мне лично трудно представить себе объективность беспристрастного наблюдателя. В конце концов, это человек. Он либо принадлежит к нашему сообществу, либо по крайней мере может это себе представить. Смит нигде не писал, что это должен быть инопланетянин. Для наглядности возьмем историю, рассказанную Вестермарком в одной из его книг про Марокко. Это история мстительного верблюда, которого его 14-летний погонщик часто избивал за леность или за уход с маршрута. Верблюд терпел жестокое обращение, но через несколько дней, когда тот же юный погонщик в пути стал снимать с его спины груз, он «схватил голову несчастного юноши в свою чудовищную пасть и, подняв его в воздух, швырнул обратно на землю; при этом верхняя часть черепа полностью оторвалась, а мозг разлетелся по земле». Эта жуткая сцена буквально напрашивается на моральную интерпретацию, особенно учитывая предыдущее поведение молодого человека. И все же большинство людей не станет оценивать ее с точки зрения морали, за исключением, пожалуй, того соображения, что домашние животные не должны убивать людей (в Средние века животных судили за действия, которые нарушали указание Господа о владычестве человека). Но давайте немного изменим ситуацию, предположив, что верблюд напал не на человека, а на собаку. У такого происшествия еще меньше шансов пробудить в нас моральные чувства. Но почему? Разве мы в этой ситуации не беспристрастны?

Проблема в том, что люди в данном случае слишком беспристрастны. Настолько беспристрастны, что этот инцидент не вызывает в нас глубокого волнения. Мы можем ужаснуться и посочувствовать псу, но, по существу, это происшествие не порождает в нас никакой моральной оценки — как удар одного камня по другому. И напротив, если мы видим какие-то отношения между двумя людьми, даже если эти люди нам незнакомы, то не можем не сравнивать их поведение с тем, как, по нашему мнению, люди должны относиться друг к другу. Если один даст другому пощечину, у нас сразу же сложится определенное мнение, было ли это заслуженно, излишне или попросту жестоко. Отчасти дело здесь в том, что человек с куда большей легкостью приписывает те или иные намерения людям, нежели животным; но (и это главное) сцена с участием людей автоматически вызывает у нас общественный интерес. Мы спрашиваем себя: хотели бы мы видеть такое поведение среди людей, окружающих нас, выражает ли оно взаимную поддержку и готовность помочь? Или, наоборот, подрывает основы общественного блага, как ложь, воровство или жестокость? Мы хорошо осознаем возможные последствия, и нам трудно оставаться нейтральными. Но все это не работает, когда речь идет о конфликте между верблюдом и собакой.

Американский антрополог Крис Бём, работавший и с людьми, и с высшими приматами, очень убедительно писал о том, как в сообществах охотников-собирателей принуждают к исполнению правил. Он считает, что такой механизм может приводить в действие активный генетический отбор, примерно такой же, каким пользуется заводчик, когда отбирает животных по экстерьеру и темпераменту. Одни животные получают возможность продолжить род, другие нет. Не то чтобы охотники-собиратели размышляли о генетике человека, но, наказывая тех, кто нарушает слишком много правил или нарушил всего одно, но принципиально важное, — а в таком племени их подвергают остракизму или попросту убивают, — они реально удаляют гены нарушителя из популяции. Бём пишет, что головорезов или опасных соплеменников с девиантным поведением иногда ликвидируют, и делает это один из членов племени, которому остальные поручили пустить преступнику стрелу в сердце. Систематическое, на протяжении миллионов лет, морально оправданное устранение отступников должно было серьезно снизить число горячих голов, психопатов, мошенников и насильников — вместе с генами, ответственными за их поведение. Тут, конечно, дозволительно возразить, что и сегодня таких людей немало, но это не исключает вероятности того, что негативный отбор в отношении них имеет место.

Мысль о том, что человечество могло взять моральную эволюцию в собственные руки и добиться того, чтобы среди представителей нашего биологического вида было больше особей, готовых подчиняться общим правилам, вызывает глубочайший интерес.

Прозак в воде

Общества охотников и собирателей не позволяют зверолову даже упоминать животное, которое он добыл. Согласно Ричарду Ли, охотник-бушмен приходит в лагерь молча, садится к огню и ждет, когда кто-нибудь подойдет и спросит о том, что он сегодня видел. После этого он спокойно отвечает что-нибудь вроде: «Ах, я не гожусь для охоты. Я совсем ничего не видел (пауза)… только одну крошечную зверюшку». Такие слова, однако, вызывают у слушателя улыбку про себя — они означают, что на самом деле говорящий добыл что-то крупное. Культуры охотников-собирателей вращаются вокруг общественных интересов и необходимости делиться, в них всегда подчеркивается скромность и равенство. Там не любят хвастунов. Западное же общество, напротив, ценит индивидуальные достижения и позволяет успешным людям оставлять добычу себе. В такой среде скромность может оказаться рискованным качеством. Китобои индонезийской деревни Ламалера бороздят открытый океан в больших каноэ, из которых дюжина человек чуть ли не голыми руками захватывает кита. Охотники подплывают к киту, гарпунщик запрыгивает ему на спину и глубоко вонзает свое оружие, а затем люди просто остаются поблизости и ждут, пока морское чудовище умрет от потери крови. В обстановке, когда целые семьи связаны единой опасной для жизни деятельностью, а мужчины буквально находятся в одной лодке, распределение добычи считается очень важным делом. Неудивительно, что жители Ламалеры более остро воспринимают справедливость, чем представители других культур, в которых антропологи проводили исследования с применением игры «Ультиматум». Эта игра позволяет измерить вероятность выбора равного, справедливого варианта. Жители Ламалеры — чемпионы по справедливости, в отличие от обществ с большей самодостаточностью отдельных семей и личностей, таких как сельскохозяйственные общины, где каждая семья обрабатывает свой участок земли.

Таким образом, если моральный закон существует, он во всяком случае вряд ли везде одинаков. Он не может быть единым для бушменов, китобоев Ламалеры и современных наций Запада. Да, наш биологический вид обладает некоторыми инвариантными характеристиками; кроме того, вся человеческая мораль строится вокруг двух вещей — помощи и избегания причинения вреда. Поэтому понятно, что некоторая доля универсальности здесь присутствует. Но подробности — какое распределение ресурсов считать честным или насколько уместна скромность — невозможно отразить в едином законе. К тому же мораль со временем меняется в любом обществе, и то, что сегодня кажется важным, для предыдущих поколений, может быть, ничего не значило. Хороший пример — сексуальные обычаи. Говорят, что кельтскими племенами, с которыми сталкивались римляне при захвате Северной Европы, правили королевы — жрицы свободной любви и разврата, по крайней мере в глазах более поздних патриархальных обществ. Подтвердить это трудно, но столетия спустя выходцев этих патриархальных обществ, безусловно, ждал настоящий шок, когда капитан Кук высадился на побережье Гавайских островов. Островитян, не знавших практически никаких сексуальных ограничений, называли «распущенными» и «развратными». Однако презрительный тон вряд ли оправдан, поскольку нет никаких сведений о том, чтобы кто-то при этом пострадал, — а это, на мой взгляд, единственная причина, по которой можно было бы отвергнуть какой угодно образ жизни. В те дни гавайских детей при помощи массажа и оральной стимуляции учили получать удовольствие от своих гениталий. По словам сексолога Мильтона Дайамонда из Университета Гавайев, «понятия добрачного и внебрачного секса отсутствовали, и, как и в значительной части Полинезии, никакой другой народ в мире не отдавался с таким жаром утолению чувственного голода, как этот».

Женщины в матриархальных обществах пользуются значительно большей автономией в отношении секса, чем в патриархальных. Вообще, человечество за свою историю успело поэкспериментировать со множеством самых разных репродуктивных стратегий. Скорее всего, строгая моногамия прижилась у нас только после сельскохозяйственной революции, около 10 000 лет назад, когда мужчины стали беспокоиться о том, кому они передадут своих дочерей и свое богатство. Навязчивая идея верности и девственности могла возникнуть только в то время. По крайней мере такое предположение высказали Кристофер Райан и Касильда Жета в книге «Секс на заре» (Sex at Dawn), где бонобо провокационно представлены в качестве родовой модели сексуальной жизни человека. В главе «Кто ваши папы?» авторы объясняют, что в некоторых культурах ребенок получает дополнительные преимущества от того, что имеет нескольких отцов. В своих аргументах они опираются на новаторскую работу Сары Хрди, посвященную значению многородительской семьи и ее достоинствам в плане выживания. Кроме того, Сара Хрди отвергает догму о том, что мужчины заботятся только о тех детях, которых могут уверенно считать своими. В некоторых племенах практикуется «делимое отцовство», при котором считается, что растущий зародыш подпитывается семенем всех мужчин, с которыми спит в этот период его мать. Каждый потенциальный отец может претендовать на часть отцовства и должен помогать «поднимать» ребенка. Такое устройство общества, обычное для племен на южноамериканских равнинах, гарантирует ребенку поддержку при высокой мужской смертности и подразумевает снижение сексуальной исключительности. Сексуальный выбор женщины вне брака и параллельно с ним вызывает скорее уважение, нежели наказание. В день бракосочетания жениху и невесте наказывают не только заботиться о своих детях, но и держать в узде ревность к любовникам и любовницам друг друга.

Сексуальная ревность вполне может оказаться чувством универсальным, но ее одобрение или неодобрение полностью определяется обществом. Вот вам и универсальные моральные нормы. Мораль вовсе не отражает неизменную и всегда одинаковую человеческую природу, она тесно связана с формой организации нашего сообщества. Странно ожидать, что кочевые пастухи будут следовать той же морали, что и охотники на крупного зверя, а последние — той же, что и граждане промышленно развитых стран. Мы можем формулировать сколько угодно моральных законов, однако они никогда не будут применимы везде в равной степени. Являются ли десять заповедей исключением, как часто считают, неясно, но очень сомнительно. Разве эти заповеди хотя бы помогают принимать верные решения? Когда один консервативный политик на комедийном шоу The Colbert Report заявил, что десять заповедей должны оставаться общественным ориентиром, потому что «без них мы можем утратить чувство направления», ведущий просто попросил его перечислить их. Политик оказался захвачен врасплох. К немалому веселью присутствующих, он смог только сказать: «Не лги, не кради».

Следует отметить, что большая часть заповедей не имеет, по существу, никакого отношения к морали, на что указывал Кристофер Хитченс. Они скорее говорят о почитании. В первых пяти заповедях Бог настаивает на исключительной верности ему («да не будет у тебя других богов пред лицом Моим»), а также на уважении к старшим. Только после этого он переходит к заповедям типа «не делай того-то и того-то», которые все знают. Хитченс пишет:

«Было бы трудно найти более верное доказательство того, что религия создана человеком. Во-первых, здесь присутствует монархическое брюзжание по поводу уважения и страха, сопровождаемое строгим напоминанием о всемогуществе и безграничном отмщении; сентенциями такого рода вавилонский или ассирийский император могли бы приказать писцам начать какой-нибудь указ. Затем имеется суровое напоминание о том, что надо работать и отдыхать только тогда, когда позволит деспот. Дальше идут несколько лаконичных правил юридического характера… Но… ведь оскорбительно же думать, что до того дня народ Моисеев был уверен, что убивать, изменять, красть и лжесвидетельствовать можно».

Шестая заповедь («Не убий») звучит достаточно понятно, но, если на территорию моей страны вторгнется вражеская армия или кто-то захочет похитить моего ребенка, у меня появятся веские основания эту заповедь нарушить. В самой Библии можно найти множество исключений. Так, смертная казнь по приговору законных властей под эту заповедь не подпадает. Ясно, что десять заповедей не предназначены для буквального понимания.

Два самых популярных светских моральных принципа выглядят при ближайшем рассмотрении ненамного лучше. Мне, конечно, очень нравится дух и буква Золотого правила нравственности — «Относись к другим так же, как хочешь, чтобы они относились к тебе», — но у него тоже имеется принципиальный недостаток. Это правило предполагает, что все люди одинаковы. Слегка утрируя, можно привести следующий пример: представьте, что на какой-нибудь конференции я иду за привлекательной женщиной, с которой едва знаком, в ее комнату и без приглашения запрыгиваю в ее постель. Можно без труда представить себе ее реакцию. Если я попытаюсь объяснить ей, что поступаю так, как очень хотел бы, чтобы она поступила со мной, то моя апелляция к Золотому правилу нравственности, боюсь, не прокатит. Или представьте, что я, понимая, что делаю, угощу вегана свиными сосисками. Сам я мясо люблю и следовал бы в этом случае Золотому правилу, но веган счел бы мое поведение оскорбительным, а может быть, даже аморальным. Чёрчленд предлагает другой пример — благие намерения канадских чиновников, которые изымали детей из семей индейцев и отдавали на воспитание в белые семьи. Может быть, они хотели бы этого для себя, если бы жили в хижинах в глуши, но сегодня принудительная интеграционная политика — к примеру, та, что породила «потерянное поколение» австралийских аборигенов, — считается аморальной. Золотое правило не помогает разрешить большинство спорных ситуаций, как не помогает понять, моральна или аморальна смертная казнь или прав ли был герой «Отверженных» Жан Вальжан, когда украл еду для своих голодающих племянников. Золотое правило применимо лишь в очень ограниченном кругу ситуаций и работает только в тех случаях, когда в них вовлечены люди одного возраста, пола и состояния здоровья, с одинаковыми предпочтениями и антипатиями. А поскольку мир, в котором мы живем, не таков, то и правило оказывается гораздо менее полезным, чем представляется на первый взгляд.

Второе популярное светское правило — принцип максимизации счастья, известный также как утилитаризм, — не так давно выбрал в качестве «научной» основы морали Сэм Харрис. Философы, впрочем, поспешили указать, что в этом предложении нет ничего научного; его высказали еще два британских философа XIX в. Джереми Бентам и Джон Стюарт Милль, да и вообще этот принцип восходит к Аристотелю. Идея о том, что мораль должна повышать «человеческое процветание» (от греческого eudaimonia) и что верные моральные решения максимально увеличивают число счастливых людей, не основана ни на каких эмпирических данных: это просто оценочное суждение. Любое оценочное суждение спорно, и недостатки утилитаризма давно известны. Хотя стремление увеличить суммарное счастье в мире должно подталкивать нас в нужном направлении, оно далеко неоднозначно. Вообразите, что я живу в доме, где какой-то человек каждую ночь играет на трубе и тем самым делает несчастными больше сотни остальных жильцов. И представьте, что кто-то из нас, не сумев отговорить его от этого занятия, попросту пристрелит этого человека во сне. Последний даже не узнает, что произошло. Что в этом может быть дурного, если учесть, сколько страданий на этом закончится? А если вам не нравится идея со стрельбой, давайте скажем, что мы сделаем ему смертельную инъекцию. Да, конечно, один человек при этом лишится жизни и шанса на счастье, но общая сумма благополучия в доме наверняка заметно возрастет. С точки зрения утилитаризма мы поступим правильно.

У обсуждаемого подхода есть и другие уязвимые места, на которые следует указать. Возьмем, к примеру, решение подмешивать в воду прозак. Прекрасный способ получить общество счастливых идиотов! Или можно, следуя примеру Северной Кореи, манипулировать средствами массовой информации и внушать гражданам, что дела в стране идут превосходно, — получим «дивный новый мир» невежд, пребывающих во блаженстве. Все эти меры, бесспорно, повысили бы показания барометра счастья, но сами они почему-то не кажутся особенно высокоморальными. Но для меня проблема утилитаризма гораздо серьезнее и лежит намного глубже; мне кажется, что эта концепция полностью противоречит базовым биологическим законам. Я не могу представить себе какое бы то ни было сообщество (не важно, людей или животных), где не было бы преданности. Все в природе построено на разнице между своим и чужим, родичем и чужаком, другом и врагом. Даже растения распознают генетическое родство и формируют более мощную и конкурентоспособную корневую систему, если их сажают вместе с чужаком, а не с родичем. В природе нет абсолютно никаких примеров существ, которые стремились бы к благополучию всех подряд, без разбора. Утилитаристы не учитывают миллионы лет семейных связей и группового патриотизма.

Можно, конечно, возразить, что всем нам было бы лучше без этих понятий вроде верности или лояльности и что нас не должно волновать, кто именно выиграет, а кто проиграет от нашего поведения. Ибо следует подняться над биологией нашего вида и служить лишь более совершенной всеобщей морали. Звучит, конечно, неплохо, если забыть о второй стороне медали, которая сводится к утрате всякой преданности и групповой солидарности. «Семья на первом месте» — это не утилитарный лозунг. Напротив, утилитаризм требует, чтобы мы подчинили благо своей семьи всеобщему, то есть большему благу. Я лично никак не могу этого принять. Если все дети на свете равноценны для всех, то кто же посидит ночью у постели больного малыша или побеспокоится о том, чтобы ребенок сделал домашнее задание? Если бы Жан Вальжан был утилитаристом, у него не было бы веской причины принести домой хоть немного хлеба. В этом случае он мог бы с тем же успехом раздать хлеб голодным детям на улице. Утилитаристская позиция вызывает шокирующие вопросы, как то: почему я должен жить в браке, если другая женщина во мне нуждается больше, или почему я должен помогать родителям, если другие старики живут хуже них? К тому же не было бы ничего дурного в том, чтобы продать военные секреты своей страны, особенно другой, густонаселенной стране. Ведь если количество людей, которых я этим осчастливлю, будет больше количества тех, кто станет несчастен в моей собственной стране, это будет означать, что я поступил правильно. А если моя страна не разделяет эту точку зрения, то все дело, наверное, в ее излишней чувствительности. Я лично так не думаю, потому что для меня верность — не пустой звук и не препятствие на пути универсальной морали, как мог бы сказать утилитарист, но, напротив, сама основа моральности. Мы считаем преданность обязательным качеством и ожидаем увидеть его в каждом; его отсутствие всегда поражает, как пренебрежение в отношении родителей, отказ платить алименты или измена родине. Последнее мы презираем так глубоко, что ответ на измену нередко дает расстрельная команда.